La révolte de Vercingétorix

Une Gaule sous pression romaine Depuis 58 av. J.-C., Jules César mène une campagne de conquête en Gaule. Il enchaîne les victoires, soumet tribus après tribus, mais l’unification des peuples gaulois autour de Vercingétorix, chef des Arvernes, change la donne en -52.

Vercingétorix, l’unificateur Charismatique, stratège et habile orateur, Vercingétorix parvient à fédérer une coalition de tribus gauloises, jusque-là souvent divisées. Il adopte une tactique de terre brûlée et harcèle les légions romaines, leur rendant la conquête bien plus difficile. Après quelques revers, il choisit de se replier dans la place-forte d'Alésia, située sur un plateau naturellement protégé.

Le siège d’Alésia : une prouesse militaire romaine

Une situation géographique stratégique La ville d’Alésia (aujourd’hui proche d’Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne) est perchée sur un éperon rocheux, entourée de vallées. Vercingétorix s’y réfugie avec environ 80 000 hommes, espérant tenir le siège jusqu’à l’arrivée d’une armée de secours gauloise.

Les travaux titanesques de Jules César Conscient de l’importance de cette bataille, Jules César fait construire deux lignes de fortifications monumentales : Une contrevallation (ligne intérieure) de plus de 15 km, pour encercler la ville et empêcher toute sortie. Une circonvallation (ligne extérieure) de 21 km, pour se protéger d’une armée gauloise extérieure, qui finit par arriver en renfort. Les Romains édifient ces fortifications en un temps record, avec des fossés, pieux, palissades, tours de guet, et des pièges. C’est une œuvre d’ingénierie militaire exceptionnelle, qui montre l’efficacité de l’armée romaine.

L’étau se resserre : le double affrontement

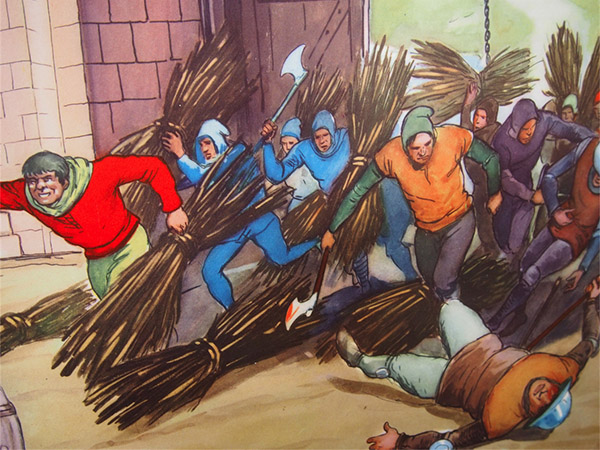

La famine et les tensions à l’intérieur d’Alésia À mesure que les jours passent, la situation se détériore dans Alésia. Les vivres viennent à manquer. Pour économiser la nourriture, les femmes et les enfants sont expulsés de la ville, mais les Romains refusent de les laisser passer. Ces innocents meurent de faim entre les deux lignes de fortifications.

L’arrivée de l’armée de secours Une immense armée gauloise, estimée à 250 000 hommes, arrive pour libérer Alésia. Les Gaulois lancent plusieurs assauts contre les fortifications extérieures de César. À l’intérieur, Vercingétorix coordonne des attaques pour tenter de percer l’encerclement. Malgré une pression immense, César tient bon, déployant ses réserves au bon moment et utilisant brillamment la cavalerie germanique de ses alliés.

Le 27 septembre -52 av. J.-C. : capitulation et symbole

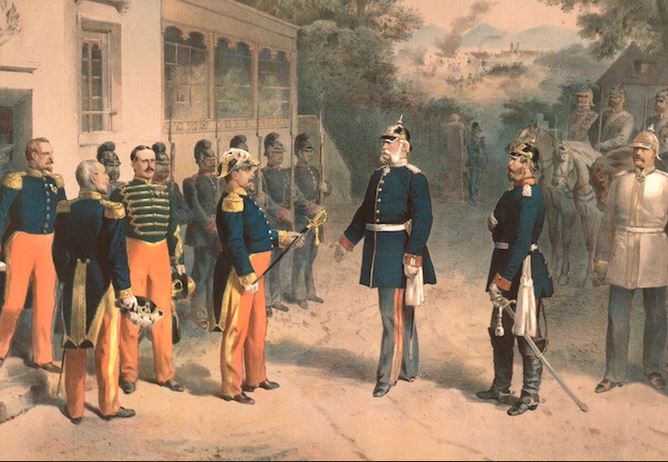

La reddition de Vercingétorix Après plusieurs jours d’assauts infructueux et la défaite de l’armée de secours, Vercingétorix accepte de se rendre. Selon le récit de César, il se présente en armes dans le camp romain, descend de son cheval et jette ses armes aux pieds de César, s’agenouillant devant lui. Cette scène, immortalisée au XIXe siècle par le sculpteur Aimé Millet à travers la célèbre statue d’Alésia, est devenue l’un des symboles les plus puissants de l’histoire de France.

Une victoire politique et stratégique pour César La victoire à Alésia permet à Jules César de consolider son pouvoir à Rome, où ses adversaires politiques deviennent de plus en plus inquiets de sa popularité. Elle lui donne le prestige nécessaire pour entamer la dernière phase de sa carrière : la guerre civile contre Pompée et son ascension vers la dictature.

Conséquences durables de la chute d’Alésia

La fin de l’indépendance gauloise Avec la capitulation de Vercingétorix, la Gaule perd son principal chef militaire. Bien que des poches de résistance subsistent encore quelques années, la Gaule devient officiellement une province romaine, amorçant une profonde romanisation du territoire : langue, droit, architecture, religion…

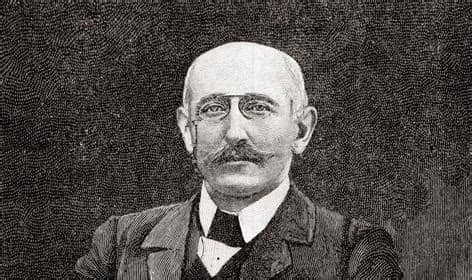

Le début d’un mythe national Au fil des siècles, Vercingétorix devient un symbole de résistance et de fierté nationale. Sous Napoléon III, son image est glorifiée pour fédérer la France autour de racines communes. Il est souvent comparé à d’autres figures de résistance comme Jeanne d’Arc ou plus tard Charles de Gaulle. Citation célèbre : « J’ai voulu la liberté de mon peuple ; j’ai perdu. » – Vercingétorix (citation apocryphe, mais emblématique du personnage)

César immortalisé par sa plume Jules César relate lui-même cette victoire dans "La Guerre des Gaules", son œuvre majeure, écrite à la troisième personne. Il y décrit sa stratégie avec précision, légitimant ses actions aux yeux du Sénat et de l’histoire. Le siège d’Alésia y occupe une place centrale.

Alésia, un nom gravé dans l’histoire

Un débat historique résolu Pendant longtemps, l’emplacement d’Alésia fit débat. Ce n’est qu’au XIXe siècle, grâce aux fouilles archéologiques commandées par Napoléon III, que le site d’Alise-Sainte-Reine, en Côte-d’Or, est confirmé comme lieu du siège. Aujourd’hui, le MuséoParc Alésia permet de découvrir ce lieu emblématique de manière interactive.

Une leçon de stratégie militaire Le siège d’Alésia est encore étudié dans les écoles militaires du monde entier. Il illustre l’importance de l’organisation logistique, du leadership, de la patience stratégique et de la communication psychologique en temps de guerre.

Une victoire romaine, une légende gauloise Le 27 septembre -52 av. J.-C. reste une date fondatrice pour l’histoire européenne. Si la victoire de César scelle la domination romaine sur la Gaule, la défaite de Vercingétorix fait naître un héros tragique, éternel symbole de résistance. Entre mythe et réalité, Alésia demeure un tournant historique où se croisent génie militaire, tragédie humaine et naissance d’un héritage culturel inestimable.