À regarder en ce moment

U-864 : le sous-marin nazi coulé avec sa cargaison secrète et mortelle

Regarder

Sorciers et Prophètes : Plongée dans la France mystérieuse des croyances oubliées

Regarder

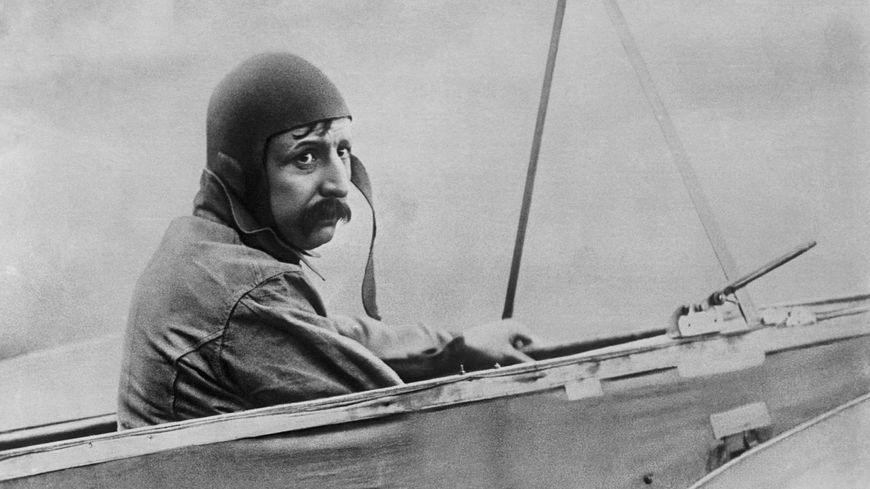

Louis Blériot, homme de la Manche : cent ans de pionniers de l’aviation (1909-2009)

Regarder

Le Paris médiéval : plongée dans la capitale au Moyen Âge

Regarder

Ilse Koch : la « sorcière nazie » de Buchenwald, histoire d’un symbole de cruauté

RegarderPour prendre le temps de lire

La vraie histoire du Père Noël : origines, traditions

Derrière le personnage jovial et barbu du Père Noël se cache une histoire complexe mêlant religion, folklore, marketing et traditions populaires. Déc…

Lire l’article

27 décembre 1923 : la mort de Gustave Eiffel,

Le 27 décembre 1923, à l’âge de 91 ans, s’éteignait Gustave Eiffel, figure emblématique de l’ingénierie française et père de la célèbre tour qui port…

Lire l’article

Louis Blériot : Le Pionnier Français qui a Marqué à Jamais l’Histoire de l’Aviation

Le nom de Louis Blériot est gravé dans l’histoire de l’aviation comme celui d’un pionnier audacieux, ingénieur de talent et aviateur intrépide. Le 25…

Lire l’articleUn jour comme aujourd’hui…

6 Janvier 1412 : La Naissance de Jeanne d’Arc - L’Éveil d’une Légende Française

Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, est née dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans. Sa naissance, à Domrémy en 1412…

Lire l’éphéméride

5 Janvier 1895 : Le Scandale de la Dégradation Publique du Capitaine Alfred Dreyfus

L'Affaire Dreyfus est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Troisième République française. Le 5 janvier 1895, la dégradation publ…

Lire l’éphéméride

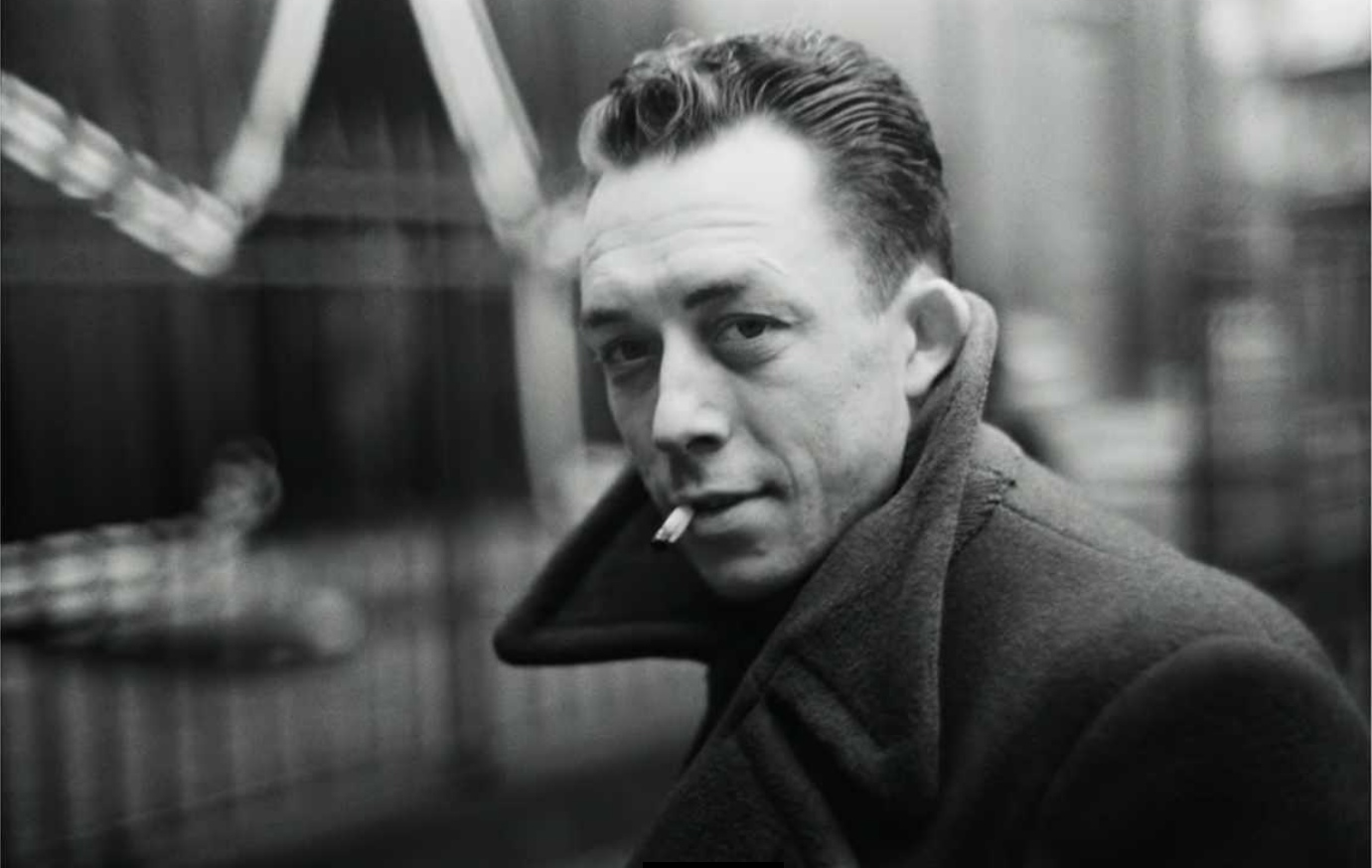

4 Janvier 1960 : Albert Camus - Une Mort Tragique et Prématurée

Le 4 janvier 1960, le monde littéraire perdait l’un de ses plus grands génies. Albert Camus, écrivain, philosophe et prix Nobel de littérature, trouv…

Lire l’éphéméride