L’Affaire Dreyfus : un scandale d’État

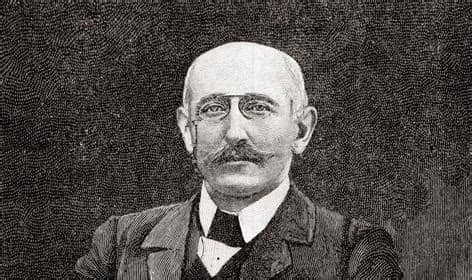

Un officier accusé sans preuve En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine juif alsacien de l’armée française, est accusé d’avoir livré des documents secrets à l’Empire allemand. Sans preuve formelle, il est condamné à la déportation à perpétuité en Guyane, au bagne de l’île du Diable. L’accusation repose sur un "bordereau" dont l’écriture aurait ressemblé à la sienne. Ce verdict déclenche peu de réactions dans un premier temps, dans une société où l’antisémitisme est déjà bien enraciné. L’armée, l’opinion publique et la presse conservatrice réclament un coupable, et Dreyfus devient le bouc émissaire idéal.

L’intervention des intellectuels En 1896, le lieutenant-colonel Picquart découvre que le vrai traître serait un autre officier, le commandant Esterhazy, mais sa hiérarchie tente d’étouffer l’affaire. C’est alors que les intellectuels entrent en scène, avec en tête Émile Zola, qui publie en janvier 1898 son fameux article "J’accuse…!" dans L’Aurore. "La vérité est en marche, et rien ne l’arrêtera." – Émile Zola Cet article provoque un véritable séisme politique. La société française se divise en deux camps : les dreyfusards, partisans de la révision du procès, et les antidreyfusards, attachés à l’honneur de l’armée et souvent motivés par l’antisémitisme.

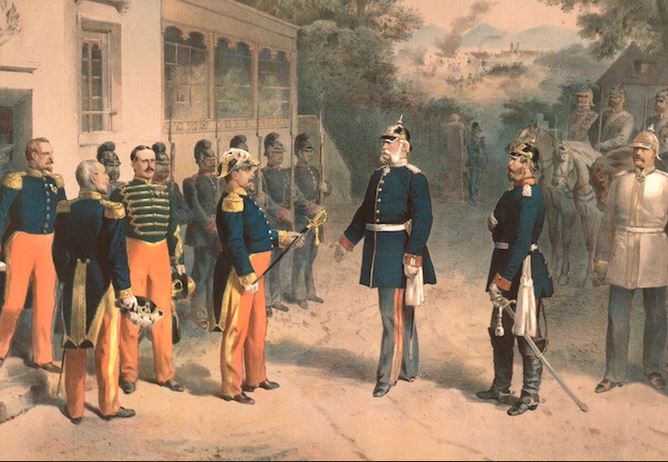

Le procès de Rennes et la grâce présidentielle

Un procès en demi-teinte En août 1899, après des années de mobilisation et de révélations, un second procès est organisé à Rennes. Malgré les preuves accablantes de son innocence, Dreyfus est à nouveau condamné, cette fois à 10 ans de prison, avec circonstances atténuantes. Le choc est immense. Le procès est largement perçu comme une parodie de justice.

La grâce d'Émile Loubet Sous pression de l’opinion internationale, et face au risque d’un embrasement politique et social, le gouvernement de Waldeck-Rousseau décide d’agir. Le président Émile Loubet propose une grâce présidentielle, que Dreyfus accepte, bien qu’il proclame toujours son innocence. Le 19 septembre 1899, après cinq années de bagne, Alfred Dreyfus recouvre la liberté, mais n’est pas réhabilité.

Une France coupée en deux

Les dreyfusards contre les antidreyfusards L’Affaire Dreyfus divise profondément la société française. À gauche, les républicains, socialistes, francs-maçons et intellectuels défendent les valeurs de justice, de vérité et de laïcité. À droite, les nationalistes, monarchistes, militaires et catholiques traditionnels dénoncent une machination contre l’armée. La presse joue un rôle fondamental dans cette polarisation : La Libre Parole de Drumont distille l’antisémitisme, tandis que L’Aurore, dirigée par Clemenceau, milite pour la révision du procès.

Une crise de la République Cette affaire révèle les failles de la Troisième République : l’instrumentalisation de la justice, le poids de l’armée dans les affaires civiles, la montée de l’antisémitisme, et la fragilité des institutions face à la pression de la rue et de la presse. Elle annonce aussi les grands combats laïques et républicains du début du XXe siècle, notamment la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905.

Après la grâce : le combat pour la réhabilitation

Un innocent toujours suspect Bien que libre, Dreyfus reste officiellement coupable. Il vit reclus, surveillé, souvent insulté. Ses soutiens poursuivent le combat pour obtenir l’annulation du jugement de Rennes. En 1906, après de longues procédures et la découverte de nouveaux faux, la Cour de cassation annule définitivement les condamnations. Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l’armée avec le grade de commandant, et décoré de la Légion d’honneur.

Une victoire morale tardive Mais Dreyfus ne retrouvera jamais la paix. Il reste marqué par le bagne et l’humiliation. Il combat toutefois dans les rangs français pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935, sans avoir vu l’éclosion du nazisme en Allemagne, qui donnera une dimension tragique et prophétique à son histoire.

Une affaire aux résonances universelles

Les leçons de l’histoire L’affaire Dreyfus reste un symbole universel de l’injustice judiciaire, du courage des intellectuels face à l’État, et du combat pour les droits de l’homme. Elle est étudiée dans les écoles comme un cas d’école sur les dangers du racisme, de l’aveuglement institutionnel et de la manipulation de l’opinion publique. Une mémoire toujours vive * En 1985, un timbre commémore la réhabilitation de Dreyfus. * En 1998, pour le centenaire de "J’accuse…!", des cérémonies officielles sont organisées. * En 2006, l’Élysée organise une cérémonie en hommage à Alfred Dreyfus. * En 2021, un film de Roman Polanski, J’accuse, relance le débat public.

La grâce de Dreyfus : justice partielle, combat total Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus sort du bagne, mais la France ne sort pas encore de l’Affaire. Il faudra encore sept ans pour que justice lui soit pleinement rendue. Ce scandale, qui a révélé les failles morales de la République, a aussi permis à la vérité de triompher grâce à la mobilisation citoyenne. La grâce présidentielle n’était qu’une étape : le vrai combat, celui de la justice et de la mémoire, allait durer encore des décennies.