Le 17 juillet 1945 marque un moment crucial de l’histoire mondiale : l’ouverture de la conférence de Potsdam

Une Europe en ruines : le contexte de la conférence

L’héritage immédiat de la Seconde Guerre mondiale À la mi-juillet 1945, l’Allemagne nazie a capitulé depuis deux mois (8 mai 1945). L’Europe est dévastée, des millions de personnes déplacées errent dans un continent en ruines. L’urgence est triple : reconstruire l’Europe, gérer les vaincus et prévenir de futurs conflits. Les Alliés, victorieux mais divisés par des intérêts divergents, doivent s’entendre. L’Union soviétique de Staline contrôle une grande partie de l’Europe de l’Est. Les États-Unis, désormais puissance dominante, ont remplacé la Grande-Bretagne comme première force mondiale. Le Royaume-Uni, quant à lui, est affaibli économiquement mais reste diplomatiquement influent.

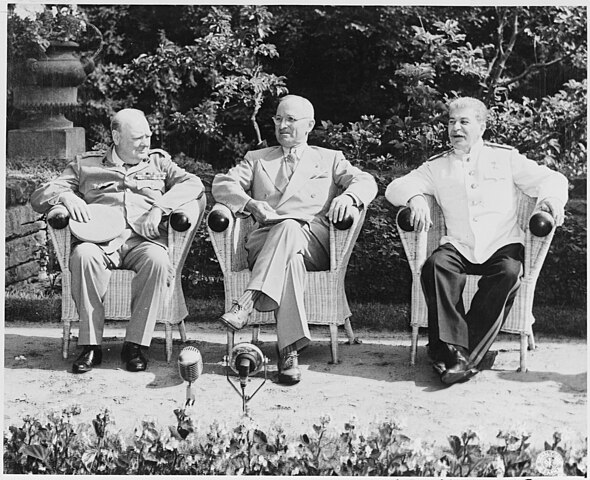

Les successeurs de Yalta La conférence de Potsdam est le prolongement de la conférence de Yalta (février 1945), où Roosevelt, Churchill et Staline avaient jeté les bases de l’après-guerre. Mais entre-temps, Roosevelt est mort (avril 1945), remplacé par Harry S. Truman, beaucoup plus méfiant à l’égard des Soviétiques. Et pendant la conférence, Churchill sera remplacé par Clement Attlee, nouveau Premier ministre britannique après la défaite conservatrice aux élections législatives du 26 juillet.

Les acteurs de Potsdam : une nouvelle dynamique

Staline, l’homme fort de l’Est Joseph Staline arrive à Potsdam en position de force. L’Armée rouge occupe Berlin et toute l’Europe de l’Est. Il entend sécuriser l’influence soviétique sur les pays « libérés » par ses troupes : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Pour lui, l’idéologie communiste sert aussi à créer une zone tampon contre de futures agressions.

Truman, le président inconnu mais déterminé Harry Truman, nouveau président américain, est un outsider. Peu connu, il surprend par sa fermeté. Quelques jours avant la conférence, il est informé du succès de l’essai nucléaire américain dans le désert du Nouveau-Mexique (projet Manhattan). Cela renforce sa position face à Staline. Truman déclare : « Nous devons mener le monde libre, et pour cela, nous devons montrer notre détermination. »

Churchill et Attlee : un relais britannique Winston Churchill commence la conférence mais est remplacé par Clement Attlee à mi-parcours. Cette transition illustre le bouleversement politique interne au Royaume-Uni. Bien que moins charismatique, Attlee poursuivra les discussions avec sérieux et méthode.

Les grands enjeux de la conférence

Le sort de l’Allemagne L’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française, soviétique). Les Alliés s’accordent sur la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation du pays. Berlin, bien que située en zone soviétique, sera également divisée. Mais dès Potsdam, les divergences émergent sur le modèle économique et politique à imposer. L’Est se soviétise rapidement, tandis que l’Ouest s’oriente vers la démocratie libérale.

Les frontières polonaises Un point de friction majeur est la nouvelle frontière occidentale de la Pologne, fixée sur la ligne Oder-Neisse. Cela entraîne le déplacement de millions d’Allemands, expulsés des territoires annexés. Staline impose ses vues, et les Occidentaux s’inclinent, en échange d’une coopération fragile.

Le Japon et l’ultimatum de Potsdam Le 26 juillet 1945, les Alliés lancent un ultimatum au Japon, demandant sa reddition sans condition. Ce texte, signé à Potsdam, menace : « Une destruction rapide et totale s’abattra sur le Japon s’il ne capitule pas. » Ce message, ignoré par le gouvernement japonais, conduira au bombardement atomique de Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août), puis à la reddition du Japon le 15 août 1945.

Une conférence aux conséquences durables

Le début de la Guerre froide Potsdam marque un tournant. L’unité de façade des Alliés se fissure. Truman et Staline s’observent avec suspicion. Les décisions prises, bien qu’annoncées comme temporaires, instaurent une division de l’Europe qui deviendra durable. Winston Churchill déclara en 1946 : « De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. »

Les prémices de la bipolarisation du monde L’annonce de la bombe atomique à Staline (bien qu’il en soit déjà informé via l’espionnage) change la donne : elle marque le début de la course aux armements. Les États-Unis montrent leur supériorité technologique, mais Staline accélère le programme nucléaire soviétique. Potsdam est ainsi le berceau du monde bipolaire : OTAN vs Pacte de Varsovie, capitalisme vs communisme, guerre idéologique globale.

Le destin de millions d’Européens Les décisions de Potsdam entraînent des déplacements massifs de populations (Allemands, Polonais, Ukrainiens, Hongrois). Les conséquences humaines sont immenses : pertes, souffrances, instabilité. Mais elles dessinent aussi les nouvelles frontières de l’Europe.

Héritage d’une conférence charnière La conférence de Potsdam, bien qu’ayant visé à consolider la paix, fut le théâtre de tensions croissantes. Ce fut moins un traité de paix qu’un partage du monde. Si elle permit d’éviter une reprise immédiate des hostilités, elle jeta les bases d’un conflit latent qui durera près d’un demi-siècle : la Guerre froide.