Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

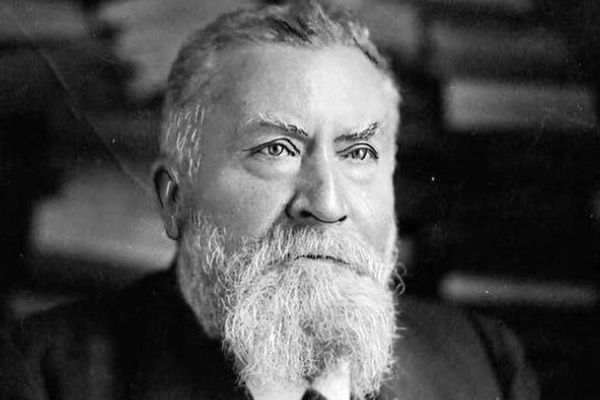

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie" Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

#

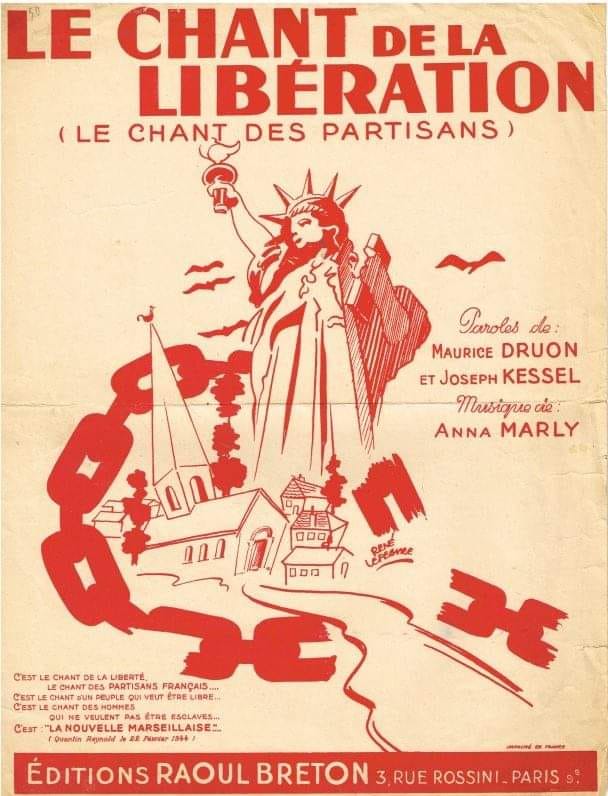

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Controverses et interprétations

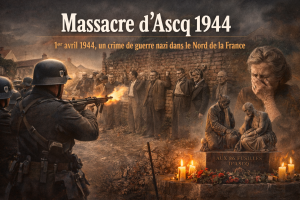

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial. Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.