Entre faits historiques, manipulations politiques et récits gothiques, la figure d’Élisabeth Báthory fascine autant qu’elle interroge. Était-elle véritablement une criminelle monstrueuse ou la victime d’une machination ? Explorons les zones d’ombre de cette histoire glaçante.

Qui était Élisabeth Báthory ?

Une femme de pouvoir dans un monde d’hommes

Élisabeth Báthory naît en 1560 dans une des familles les plus puissantes de Hongrie. Son lignage, prestigieux, inclut le roi Étienne Ier de Hongrie et plusieurs figures illustres de la noblesse. Elle reçoit une éducation raffinée, apprend le latin, le grec, la politique et les sciences, chose rare pour une femme de son époque.

Mariée à l'âge de 15 ans au comte Ferenc Nádasdy, elle devient gestionnaire de vastes domaines pendant que son mari est engagé dans les guerres contre les Ottomans. À la mort de ce dernier en 1604, elle hérite de toutes ses possessions et devient l’une des femmes les plus influentes et redoutées de la région.

Une noblesse violente et cruelle

À l'époque, les châtelains avaient le droit de vie ou de mort sur leurs serviteurs. La brutalité, les sévices, les tortures faisaient partie du quotidien dans les domaines féodaux. Dans ce contexte, certaines accusations portées contre Élisabeth peuvent apparaître moins exceptionnelles qu’on le croit.

Les crimes attribués à la Comtesse Sanglante

Le début des soupçons

Les premières accusations sérieuses émergent en 1610. On l’accuse d’avoir torturé et tué des dizaines, voire des centaines de jeunes filles recrutées comme domestiques. Le chiffre de 650 victimes est avancé par un prêtre, mais repose sur un témoignage unique et douteux.

Selon les récits, elle aurait battu, brûlé, gelé ou poignardé ses victimes, certaines histoires affirmant qu’elle se baignait dans leur sang pour conserver sa jeunesse. Ce dernier élément, hautement romancé, n’apparaît pourtant que bien plus tard, dans des écrits du XVIIIe siècle.

L’arrestation et le procès

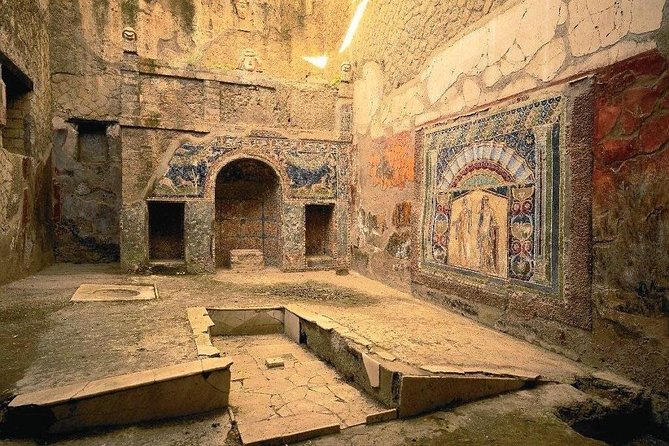

Le roi Matthias II ordonne une enquête. En décembre 1610, le comte György Thurzó, cousin d’Élisabeth, organise une descente dans son château de Čachtice. Il aurait découvert plusieurs jeunes filles mortes ou mourantes. Élisabeth est immédiatement arrêtée, mais n’est jamais jugée publiquement.

Ses complices, quant à eux, sont torturés, jugés et exécutés. Élisabeth, en tant que noble, échappe à la peine capitale. Elle est murée vivante dans une pièce de son château où elle meurt quatre ans plus tard, en 1614.

Une légende façonnée par le temps

Les sources historiques en question

L’affaire repose principalement sur des témoignages obtenus sous la torture, ce qui fragilise leur crédibilité. Aucun corps n’a jamais été officiellement retrouvé et les registres officiels des morts dans le domaine ne font pas état d’un tel massacre.

Le chiffre de 650 victimes est lui-même basé sur une déclaration douteuse, sans preuve tangible. Beaucoup d'historiens soulignent l'absence de documents judiciaires complets, ce qui laisse planer le doute sur l’ampleur réelle des crimes.

Le rôle possible de la politique

Élisabeth possédait d’immenses terres et une fortune considérable. Le roi Matthias II, endetté auprès d’elle, aurait eu intérêt à sa condamnation. De plus, son arrestation a permis de redistribuer ses biens à des proches du pouvoir. Certains chercheurs évoquent donc un complot orchestré pour l’évincer et s’emparer de ses richesses.

Élisabeth Báthory et le mythe vampirique

Naissance d'une figure gothique

L’image d’Élisabeth Báthory comme femme vampire se développe au XVIIIe siècle, bien après sa mort. Les récits sur ses bains de sang apparaissent dans des ouvrages sensationnalistes et alimentent les peurs superstitieuses de l’époque.

Elle devient peu à peu une figure du folklore hongrois et slovaque, puis une icône de la littérature gothique, notamment dans les œuvres de Valentine Penrose et plus récemment dans la culture pop (films, jeux vidéo, romans).

Une influence durable sur la culture populaire

Élisabeth est aujourd’hui une figure récurrente dans les récits d’horreur : elle apparaît dans des films comme Bathory (2008), des jeux comme Castlevania, ou encore dans la série American Horror Story. Sa légende continue d’alimenter l’imaginaire collectif, souvent déconnectée des faits historiques.

Monstre ou martyre ? Une affaire à deux visages

La figure d’Élisabeth Báthory divise historiens et chercheurs. Était-elle réellement une tueuse en série sadique ou une victime d’une opération politique destinée à déposséder une femme puissante ? Il est probable que la vérité se situe entre les deux.

Elle aurait pu exercer des sévices dans un cadre féodal autoritaire, mais l’exagération des crimes, l’absence de preuves solides, et la transformation de son histoire en mythe vampirique invitent à la prudence. Comme souvent avec les grandes figures historiques, la légende a peut-être écrasé la réalité.

Ce que nous révèle l’histoire d’Élisabeth Báthory

Le cas de la Comtesse Sanglante montre à quel point l’Histoire peut être déformée par les fantasmes, les intérêts politiques et les récits sensationnalistes. Entre faits avérés et récits mythifiés, Élisabeth Báthory reste une énigme : symbole de cruauté féminine pour certains, victime d’un patriarcat impitoyable pour d’autres. Une chose est sûre : son histoire continue de fasciner, plus de 400 ans après sa mort.