Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

e 14 janvier 1898 marque la disparition d'un écrivain dont l'œuvre a traversé les siècles : Lewis Carroll. Auteur de Alice au pays des merveilles, Carroll, de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, a laissé une empreinte indélébile sur la littérature jeunesse et sur l'imaginaire collectif. Cet article explore son héritage littéraire, sa vie fascinante et l'impact de son œuvre, encore palpable aujourd'hui.

Lewis Carroll : Un Mathématicien devenu Conte

Un esprit logique et créatif

Né le 27 janvier 1832 à Daresbury, en Angleterre, Charles Lutwidge Dodgson était un brillant mathématicien. Professeur à l'université d'Oxford, il excellait dans la logique et la géométrie, des disciplines qui influenceraient profondément ses écrits.

La genèse d'Alice

C'est lors d'une balade en bateau en 1862 qu'il inventa les aventures d'Alice, destinées à divertir les enfants de son amie Lorina Liddell. Ces histoires fantaisistes devinrent rapidement un succès mondial.

Alice au pays des merveilles : Un Chef-d'œuvre intemporel

Un voyage à travers l'imaginaire

Publié en 1865, Alice au pays des merveilles est un récit mêlant absurdité, humour et critiques sociales. Avec des personnages comme le Chapelier fou ou le Chat du Cheshire, Lewis Carroll a su captiver l'attention des lecteurs de tous âges.

Un reflet de l'ère victorienne

Derrière les jeux de mots et les situations rocambolesques, l'œuvre révèle les paradoxes et les normes rigides de la société victorienne. Elle reste une œuvre étudiée pour ses multiples niveaux de lecture.

L'Héritage de Lewis Carroll

Une influence durable

Au-delà de ses écrits, l'univers de Carroll a inspiré des générations d'artistes, de cinéastes et de créateurs. Ses œuvres ont été adaptées en films, en dessins animés et en comédies musicales.

Un regard sur l'enfance

Carroll a redéfini la façon dont les histoires pour enfants pouvaient être racontées. Il a osé mélanger des mondes surréalistes et une logique complexe, offrant une expérience unique aux lecteurs.

L’Adieu au Magicien des Mots

Le 14 janvier 1898, le monde a perdu un génie littéraire dont l'œuvre continue de fasciner et d'émerveiller. Lewis Carroll a su transcender son époque pour offrir des récits intemporels, plaçant l'imagination au cœur de la littérature. Plus de 125 ans après sa disparition, son influence demeure incontournable.

Agatha Christie, surnommée "la Reine du Crime", a marqué à jamais l’histoire de la littérature policière. Ses romans captivants, peuplés de détectives inoubliables tels qu’Hercule Poirot et Miss Marple, ont fasciné des générations de lecteurs. Cet article revient sur le parcours de cette autrice légendaire et sur l’héritage qu’elle laisse derrière elle, après son décès le 12 janvier 1976.

Une vie dédiée au mystère

Les débuts d’une romancière hors pair

Née le 15 septembre 1890 à Torquay, en Angleterre, Agatha Mary Clarissa Miller montre très tôt un talent pour raconter des histoires. Encouragée par sa famille, elle écrit son premier roman policier, La Mystérieuse Affaire de Styles, en 1920. Ce livre marque la première apparition d’Hercule Poirot, son détective belge au flair légendaire.

Une ascension fulgurante

Avec plus de 80 romans, des pièces de théâtre à succès comme La Souricière et des adaptations cinématographiques, Agatha Christie devient l’une des écrivaines les plus lues et traduites au monde. Ses intrigues complexes, mêlant suspense et psychologie, révolutionnent le genre du roman policier.

Des personnages immortels

Hercule Poirot : Le maître de la logique

Hercule Poirot, détective belge à la moustache impeccable, est sans doute le personnage le plus célèbre d’Agatha Christie. Avec son esprit analytique et son obsession pour l’ordre, il résout des affaires complexes dans des romans emblématiques comme Le Crime de l’Orient-Express ou Mort sur le Nil.

Miss Marple : L’intuition au service de la justice

Miss Marple, une vieille dame à l’apparence anodine, utilise son intuition et sa connaissance de la nature humaine pour élucider des crimes. Ses aventures, souvent centrées autour de son petit village de St. Mary Mead, offrent un contraste fascinant avec les enquêtes méthodiques de Poirot.

L’adieu à la Reine du Crime

Le décès d’une légende

Agatha Christie s’éteint le 12 janvier 1976, à l’âge de 85 ans, laissant derrière elle une œuvre intemporelle. Jusqu’à la fin de sa vie, elle continue d’écrire, publiant même les romans qui clôtureront les aventures de Poirot et de Miss Marple, Hercule Poirot quitte la scène et La Dernière Énigme.

Un héritage universel

Aujourd’hui, les œuvres d’Agatha Christie continuent d’inspirer auteurs, réalisateurs et lecteurs à travers le monde. Ses livres, traduits en plus de 100 langues, font d’elle l’un des écrivains les plus prolifiques et vendus de tous les temps.

Pourquoi Agatha Christie reste incontournable

La maîtrise de l’art du suspense

Agatha Christie savait manipuler les attentes de ses lecteurs, les menant sur des fausses pistes avant de révéler des solutions étonnantes. Sa capacité à créer des intrigues captivantes reste inégalée.

Une œuvre profondément humaine

Au-delà des mystères, ses romans explorent des thèmes universels comme la cupidité, la jalousie ou l’amour. Ses personnages, souvent complexes et ambigus, donnent une profondeur particulière à ses récits.

Agatha Christie, la Reine du Mystère

Agatha Christie, surnommée à juste titre "la Reine du Crime", a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la littérature. À travers ses intrigues fascinantes et ses personnages inoubliables, elle continue de captiver des générations de lecteurs. Son adieu en 1976 n’a fait que renforcer l’admiration pour une œuvre qui traverse le temps.

Le 12 janvier 1953 débute à Bordeaux l’un des procès les plus marquants de l’après-guerre en France : celui des responsables du massacre d’Oradour-sur-Glane. Ce village martyr, théâtre d’un des pires crimes commis par l’armée allemande en 1944, reste un symbole poignant des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les enjeux de ce procès historique, ses controverses et ses répercussions.

Le massacre d’Oradour-sur-Glane : un crime qui bouleverse la France

Les faits tragiques du 10 juin 1944

Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich encercle le village d’Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. En l’espace de quelques heures, 642 civils, dont des femmes et des enfants, sont massacrés. Les hommes sont fusillés tandis que les femmes et les enfants périssent dans l’église incendiée. Ce massacre, sans justification stratégique apparente, reste gravé dans la mémoire collective française.

Un village figé dans le temps

Après la guerre, Oradour-sur-Glane est laissé en ruines, transformé en un mémorial à ciel ouvert. Le village incarne le souvenir des victimes et la barbarie de l’occupation nazie.

Le procès des responsables à Bordeaux

Une justice attendue depuis des années

Près de neuf ans après les faits, le procès s’ouvre à Bordeaux, mettant en accusation 21 hommes. Parmi eux, des soldats allemands et des Alsaciens incorporés de force dans la Waffen-SS. L’attente de ce procès est immense, autant pour les familles des victimes que pour l’opinion publique française.

Une procédure complexe et controversée

Le procès soulève des questions délicates, notamment sur la responsabilité des Alsaciens enrôlés de force, connus sous le nom de "malgré-nous". Leur culpabilité est vivement débattue, certains affirmant qu’ils étaient contraints d’obéir aux ordres sous peine de mort.

Les verdicts et leurs répercussions

Des peines variées et une amnistie polémique

Le verdict, prononcé le 13 février 1953, condamne plusieurs accusés à la peine de mort et d’autres à des peines de travaux forcés. Cependant, en 1953, une loi d’amnistie pour les "malgré-nous" provoque une vive polémique, alimentant un sentiment d’injustice chez les survivants et les familles des victimes.

Une mémoire toujours vivante

Le procès marque une étape importante dans la quête de justice, mais il ne met pas un terme aux douleurs des survivants. Oradour-sur-Glane demeure un lieu de mémoire visité chaque année par des milliers de personnes, rappelant les horreurs de la guerre et la nécessité de préserver la paix.

Oradour-sur-Glane et la quête de justice

Le 12 janvier 1953 reste une date clé dans l’histoire judiciaire française. Ce procès, bien qu’imparfait, a permis de porter sur la scène publique les atrocités commises à Oradour-sur-Glane et de rappeler l’importance du devoir de mémoire. Aujourd’hui encore, le village martyr reste un symbole puissant des ravages de la guerre et un appel à la vigilance face à l’oubli.

Le 12 janvier 1852 marque la naissance de Joseph Joffre, une figure emblématique de l’histoire militaire française. Souvent surnommé "le vainqueur de la Marne", ce maréchal de France est reconnu pour son rôle stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Revenons sur les étapes marquantes de sa vie et de sa carrière, qui ont façonné l’histoire contemporaine.

Les débuts de Joseph Joffre

Une enfance en pays catalan

Joseph Jacques Césaire Joffre voit le jour à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Issu d’une famille modeste, il grandit dans un environnement où l’éducation et la discipline jouent un rôle essentiel. Très tôt, il démontre des aptitudes pour les mathématiques et la stratégie, ce qui le conduit à intégrer des institutions prestigieuses.

Un élève brillant à Polytechnique

Admis à l’École polytechnique, il fait preuve d’un esprit méthodique et d’une grande rigueur. À sa sortie, il s’oriente vers le génie militaire, un choix qui posera les bases de sa brillante carrière.

La carrière militaire de Joseph Joffre

Un officier d'expérience coloniale

Avant de devenir célèbre en Europe, Joffre sert dans les colonies françaises, notamment au Tonkin et à Madagascar. Ces missions lui permettent de développer ses compétences logistiques et stratégiques tout en renforçant son sens de l’organisation.

La Première Guerre mondiale et la victoire de la Marne

En 1914, Joseph Joffre est nommé commandant en chef des armées françaises. Malgré des débuts difficiles, il organise la contre-offensive décisive de la bataille de la Marne, qui marque un tournant dans la guerre. Son calme légendaire et sa capacité à prendre des décisions stratégiques audacieuses lui valent le respect de ses pairs et de ses soldats.

Un héritage durable

Le titre de maréchal de France

En 1916, Joffre est élevé au rang de maréchal de France, une reconnaissance de son rôle crucial dans la défense du pays. Bien qu’il soit ensuite remplacé à la tête des armées, il reste une figure de proue du patriotisme français.

Une mémoire toujours vivante

Joseph Joffre décède en 1931, mais son nom est resté gravé dans l’histoire. Des monuments, des rues et des écoles portent aujourd’hui son nom, perpétuant ainsi son souvenir.

Un Héros de la Première Guerre Mondiale

La naissance de Joseph Joffre, le 12 janvier 1852, est un événement qui résonne encore dans l’histoire française. Par son courage, sa détermination et son génie stratégique, il a su marquer son époque et devenir une source d’inspiration pour les générations futures.

Le 11 janvier 1962, le paquebot France, symbole du savoir-faire maritime français, prend la mer pour la première fois lors de son voyage inaugural. Ce géant des mers, joyau technologique et esthétique, devient rapidement une icône mondiale du luxe et de l’élégance. Cet article revient sur cet événement historique, le rôle du France dans la marine marchande et son héritage dans l’histoire des croisières.

La genèse du paquebot France

Un projet ambitieux dans un contexte de renouveau

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie Générale Transatlantique souhaite redorer le blason de la marine française. En 1956, la construction d’un nouveau navire est lancée, avec l’objectif d’incarner l’excellence française en matière de navigation et de design.

Un chantier colossal

La construction du France débute en 1957 dans les chantiers de Saint-Nazaire. Long de 316 mètres et pesant plus de 66 000 tonnes, il est à l’époque le plus long paquebot jamais construit. Chaque détail, des moteurs à la décoration intérieure, est pensé pour impressionner et offrir une expérience unique aux passagers.

Le voyage inaugural : un événement mémorable

Une cérémonie grandiose

Le 11 janvier 1962, le France quitte le port du Havre pour son voyage inaugural en direction de New York. Cet événement attire une foule immense, venue admirer ce chef-d’œuvre de l’ingénierie maritime. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers privilégiés s’apprêtent à vivre une expérience unique.

Une traversée sous le signe du luxe

Le France offre un confort inégalé à ses passagers, avec des cabines somptueuses, des salons décorés par les plus grands designers de l’époque, et une cuisine digne des meilleurs restaurants français. Cette traversée transatlantique devient rapidement une référence en matière de voyage de prestige.

Le rôle du France dans l’âge d’or des paquebots

Une ambassade flottante du savoir-faire français

Le France ne se contente pas de transporter des passagers : il devient un symbole du rayonnement culturel et technologique de la France. À chaque escale, il incarne l’élégance et l’innovation française, attirant l’attention internationale.

Une concurrence avec l’aviation

À l’aube des années 1960, les paquebots doivent faire face à la montée en puissance de l’aviation commerciale. Le France, malgré ses qualités exceptionnelles, doit s’adapter à une époque où la vitesse de l’avion commence à supplanter le charme des traversées maritimes.

L’héritage du paquebot France

Une icône intemporelle

Le France reste, encore aujourd’hui, une référence en matière de design naval et d’art de vivre à la française. Sa silhouette élégante et ses innovations techniques en font une légende de la navigation.

Une histoire qui continue d’inspirer

Après son retrait du service en 1974 et sa transformation en navire de croisière sous le nom de Norway, le France continue de fasciner les passionnés de l’histoire maritime. Il symbolise un âge d’or révolu, où les paquebots représentaient bien plus que des moyens de transport.

Une page d’histoire gravée dans l’océan

Le voyage inaugural du France, le 11 janvier 1962, reste un moment marquant de l’histoire maritime. Ce navire emblématique a transcendé sa fonction première pour devenir un véritable ambassadeur de l’art et du savoir-faire français. Aujourd’hui encore, il incarne la grandeur et le prestige d’une époque où les océans étaient le théâtre des plus grandes aventures humaines.

Le 10 janvier 1929 marque une date clé dans l’histoire de la bande dessinée : la première apparition de Tintin dans Le Petit Vingtième, supplément jeunesse du journal belge Le Vingtième Siècle. Avec Tintin au pays des Soviets, Hergé donne naissance à un personnage qui deviendra un symbole intemporel de l’aventure et du journalisme. Revenons sur cette œuvre fondatrice et son impact sur la carrière d’Hergé et l’histoire de la bande dessinée.

Le contexte de la création de Tintin

Un supplément jeunesse audacieux

À la fin des années 1920, Le Vingtième Siècle cherche à capter l’attention des jeunes lecteurs en lançant un supplément illustré, Le Petit Vingtième. Son rédacteur en chef, l’abbé Norbert Wallez, confie à Hergé, jeune dessinateur alors inconnu, la mission de créer une bande dessinée originale.

Une commande à visée idéologique

Sous l’influence de Wallez, Tintin au pays des Soviets est conçu comme une satire du communisme. L’objectif est de dénoncer les conditions de vie en Union soviétique, en pleine montée du régime stalinien. Ce contexte politique marque profondément le ton et le style de cette première aventure.

Tintin au pays des Soviets : une aventure inaugurale

Un scénario aux multiples rebondissements

Dans cette première histoire, Tintin, jeune reporter du Petit Vingtième, part en Union soviétique pour enquêter sur le régime en place. Il y découvre une société où règnent mensonges et oppression. L’action, ponctuée de gags et de situations rocambolesques, établit immédiatement le caractère intrépide et ingénieux du héros.

Un style encore en gestation

Si le récit manque parfois de finesse, avec un message politique explicite, il révèle déjà les talents d’Hergé pour la narration visuelle. Son trait, bien que rudimentaire, annonce le style épuré et précis qui deviendra la marque de fabrique de la "ligne claire".

Un succès immédiat et un héros en devenir

L’accueil enthousiaste des lecteurs

Dès sa publication, Tintin au pays des Soviets suscite un engouement chez les jeunes lecteurs. Le personnage de Tintin, accompagné de son fidèle chien Milou, incarne l’aventure et la curiosité, des valeurs qui séduisent un large public.

Une première pierre à un édifice monumental

Cette première aventure pose les bases d’un univers qui s’enrichira au fil des années. Les éléments clés de l’univers de Tintin, comme son courage, son sens de la justice et son humour, s’esquissent déjà dans cette œuvre fondatrice.

L’héritage de Tintin au pays des Soviets

Une œuvre controversée mais historique

Bien que critiqué pour son aspect caricatural et son message politique, Tintin au pays des Soviets reste une pièce essentielle de l’histoire de la bande dessinée. Elle témoigne des débuts d’Hergé et de l’évolution de son art.

Le début d’une carrière légendaire

Hergé, grâce au succès de Tintin, devient une figure incontournable de la bande dessinée européenne. Ce premier épisode ouvre la voie à des chefs-d’œuvre tels que Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu ou Tintin au Tibet.

Naissance d’un mythe de la bande dessinée

Avec Tintin au pays des Soviets, Hergé donne vie à un personnage qui transcende les époques et les générations. Malgré ses imperfections, cette première aventure reste un jalon essentiel dans l’histoire culturelle du XXe siècle, marquant le début d’une saga qui continuera de captiver des millions de lecteurs à travers le monde.

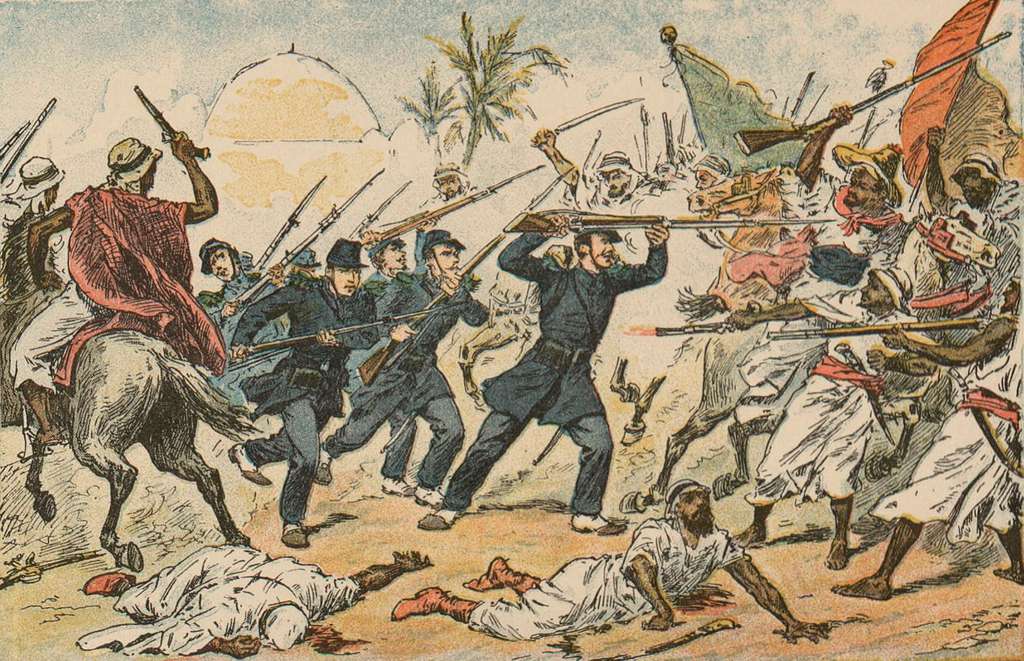

Le 10 janvier 1917 marque la disparition de William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Figure emblématique de l’Ouest américain, il incarne à lui seul une époque, un mythe et une aventure. De chasseur de bisons à showman mondialement célèbre, sa vie reflète les contradictions et les aspirations du Far West. Cet article retrace les grandes étapes de sa vie et explore l’héritage laissé par cette icône légendaire.

Les débuts modestes d’une future légende

Une enfance marquée par les bouleversements

Né le 26 février 1846 dans l’Iowa, William Frederick Cody grandit dans un contexte de tensions politiques et sociales aux États-Unis. Sa famille déménage fréquemment, ce qui le confronte très tôt aux réalités de l’Amérique en expansion.

Un jeune homme aux multiples talents

Dès l’adolescence, Cody travaille comme convoyeur, trappeur et messager pour le Pony Express. Ces expériences façonnent son caractère intrépide et nourrissent les récits qui contribueront à bâtir sa légende.

Buffalo Bill : du chasseur au héros national

La chasse aux bisons

Dans les années 1860, Cody se fait un nom comme chasseur de bisons pour nourrir les ouvriers des chemins de fer. Il aurait abattu près de 4 000 bisons en moins de deux ans, un exploit qui lui vaut le surnom de "Buffalo Bill".

L’émergence du héros populaire

Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il est recruté comme éclaireur pour l’armée américaine, participant à plusieurs conflits avec les tribus amérindiennes. Ces exploits, souvent romancés, le transforment en héros national grâce à la littérature populaire et aux journaux de l’époque.

Le showman : Buffalo Bill’s Wild West

La création d’un spectacle mythique

En 1883, Cody lance le Buffalo Bill’s Wild West Show, un spectacle grandiose qui met en scène des épisodes marquants de l’histoire de l’Ouest américain. Avec des cavaliers, des tireurs d’élite et même des Amérindiens comme Sitting Bull, il recrée une version idéalisée et dramatique de cette époque.

Une célébrité internationale

Le spectacle connaît un succès phénoménal aux États-Unis et en Europe, où Cody devient une véritable star. Son charisme et sa mise en scène captivante séduisent des millions de spectateurs, dont la reine Victoria et le pape Léon XIII.

La fin d’une époque

Un déclin économique et personnel

À mesure que l’Amérique entre dans le XXe siècle, l’intérêt pour le Far West romantisé décline. Cody subit des revers financiers, mais continue à se produire jusqu’à la fin de sa vie, fidèle à son rôle de showman.

La mort d’un symbole

Buffalo Bill s’éteint le 10 janvier 1917, à l’âge de 70 ans, dans le Colorado. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle de la conquête de l’Ouest et des grandes légendes américaines.

Un héritage intemporel

William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire américaine. À travers son spectacle et sa vie, il a contribué à forger l’image mythique du Far West, à mi-chemin entre réalité et légende. Aujourd’hui encore, son nom résonne comme le symbole d’un monde à jamais révolu.

Le 10 janvier 1863 marque une étape historique dans l’évolution des transports en milieu urbain : l’inauguration de la toute première ligne de métro au monde, à Londres. Conçue pour désengorger les rues encombrées de la capitale britannique, cette réalisation novatrice posa les bases d’un réseau de transport souterrain moderne. Revenons sur cet événement marquant et ses répercussions.

Londres au cœur de l’industrialisation

Une ville en pleine effervescence

Au milieu du XIXe siècle, Londres est la ville la plus peuplée du monde, symbole de la révolution industrielle. Cependant, cette croissance rapide s’accompagne de graves problèmes de circulation, rendant urgent le développement d’une solution de transport efficace.

Un projet ambitieux

Pour remédier à ce chaos urbain, l’idée d’un chemin de fer souterrain voit le jour. En 1854, le Parlement britannique approuve la construction de la Metropolitan Railway, reliant Paddington à Farringdon Street.

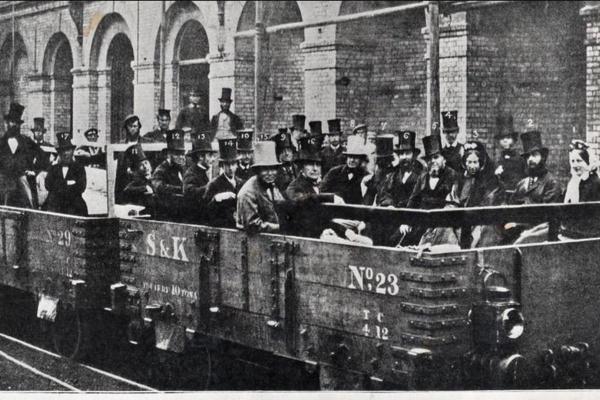

L’inauguration de la première ligne de métro

Une prouesse technologique

Après près d’une décennie de travaux, le Metropolitan Railway ouvre ses portes le 10 janvier 1863. Cette première ligne, longue de 6 kilomètres, utilise des locomotives à vapeur et dessert six stations. Elle représente un exploit technique et une avancée majeure pour les infrastructures de l’époque.

Une réception enthousiaste

Dès son ouverture, la ligne connaît un succès immédiat. Environ 40 000 passagers l’utilisent dès le premier jour, preuve de l’urgence d’une telle solution dans une ville saturée par le trafic.

Les défis techniques et humains

Les conditions de travail difficiles

Les travaux, réalisés dans des conditions rudimentaires, ont nécessité le creusement de tunnels sous des rues animées, mettant à rude épreuve les ouvriers. Les nuisances sonores et la pollution dues à la vapeur sont également des défis de taille.

Les premières critiques

Malgré son succès, le métro n’est pas exempt de critiques. Les locomotives à vapeur dégagent de la fumée dans les tunnels, rendant le voyage inconfortable pour les passagers. Ces défauts incitent à envisager des améliorations technologiques pour l’avenir.

L’impact de la Metropolitan Railway

Une transformation urbaine

L’ouverture de cette ligne marque le début d’une révolution dans les transports urbains. Elle inspire d’autres villes à travers le monde, qui adoptent progressivement le modèle du métro pour leurs propres besoins.

L’héritage durable

Le métro londonien, désormais connu sous le nom de "Tube", reste un symbole de modernité et d’innovation. Ses origines témoignent d’une époque où les défis de la croissance urbaine ont conduit à des solutions visionnaires.

Un jalon dans l’histoire des transports

L’inauguration de la première ligne de métro à Londres le 10 janvier 1863 est bien plus qu’un simple événement technique. Elle symbolise une avancée qui a transformé les modes de vie urbains, établissant un modèle encore suivi aujourd’hui. Ce jour-là, Londres n’a pas seulement ouvert une ligne de métro, mais aussi une voie vers l’avenir.

Jules Dumont d’Urville, explorateur et navigateur français, a marqué l’histoire avec une découverte fascinante en Antarctique : la Terre Adélie. Son périple, riche en défis, est le symbole du courage et de l’esprit d’aventure du XIXe siècle. Cet article revient sur l’épopée qui l’a conduit à inscrire son nom dans les annales de l’exploration polaire.

Dumont d’Urville : un explorateur visionnaire

Un marin au service de la France

Né en 1790 à Condé-sur-Noireau, Dumont d’Urville commence sa carrière dans la marine française. Très vite, il se distingue par ses compétences en navigation et sa curiosité insatiable pour les contrées lointaines.

1.2 Une passion pour l’exploration scientifique

Fasciné par la géographie et l’histoire naturelle, il mène plusieurs expéditions avant celle qui le rendra célèbre. Il explore notamment les îles du Pacifique et contribue à enrichir les collections du Muséum national d’histoire naturelle.

La mission vers l’inconnu : cap sur l’Antarctique

Le contexte de l’expédition

En 1837, Dumont d’Urville reçoit pour mission d’explorer les eaux australes, un territoire encore méconnu. À bord de l’Astrolabe et de la Zélée, il se lance dans une aventure périlleuse, avec pour objectif d’affirmer la présence française en Antarctique.

Une navigation périlleuse

Les conditions météorologiques extrêmes et les obstacles glacés rendent le voyage difficile. Malgré les dangers, Dumont d’Urville et son équipage avancent résolument vers le sud, animés par le désir de découvrir l’inconnu.

La découverte de la Terre Adélie

Une terre inhospitalière mais fascinante

Le 21 janvier 1840, l’expédition atteint une nouvelle terre, qu’il nomme Terre Adélie en hommage à son épouse, Adèle. Ce territoire glacial, situé en Antarctique oriental, devient l’un des premiers lieux à être officiellement exploré dans cette région.

Une avancée scientifique majeure

Outre la découverte géographique, Dumont d’Urville et son équipe rapportent de précieuses observations sur la faune, la flore et les glaces polaires. Ces travaux enrichissent les connaissances scientifiques de l’époque sur les régions australes.

L’héritage de Dumont d’Urville

Un nom inscrit dans l’histoire

La découverte de la Terre Adélie place Dumont d’Urville parmi les grands explorateurs de son temps. Son nom reste associé à l’Antarctique et figure dans la toponymie de la région, notamment avec la base française Dumont d’Urville.

Un pionnier de l’exploration polaire

En ouvrant la voie à la recherche antarctique, Dumont d’Urville inspire les générations futures de scientifiques et d’explorateurs. Son exemple illustre la persévérance face à l’adversité et la quête incessante du savoir.

Une aventure gravée dans l’histoire

L’exploration de la Terre Adélie par Dumont d’Urville est un chapitre mémorable de l’histoire maritime française. À travers son courage et sa détermination, il a non seulement découvert de nouveaux territoires, mais également élargi les horizons scientifiques. Aujourd’hui encore, son nom est synonyme d’exploration et d’audace.

Le 9 janvier 1908 marque la naissance d’une figure emblématique du XXe siècle : Simone de Beauvoir. Philosophe, écrivaine et féministe, elle a laissé une empreinte indélébile dans la pensée moderne et le mouvement pour l’émancipation des femmes. Cet article revient sur les circonstances de sa naissance et les premières années de cette personnalité hors du commun.

Une naissance dans une famille bourgeoise

Le contexte familial

Simone de Beauvoir voit le jour dans une famille bourgeoise parisienne. Son père, Georges Bertrand de Beauvoir, est un avocat ambitieux, tandis que sa mère, Françoise Brasseur, issue d'une riche famille catholique, incarne la piété et les traditions.

Une éducation rigoureuse

Simone grandit dans un environnement où l’éducation et la culture occupent une place centrale. Très jeune, elle manifeste un intérêt pour la lecture et les débats intellectuels, influencée par son père qui la surnomme "l'intellectuelle".

Les premières influences d’une future philosophe

Un esprit en quête de liberté

Malgré son cadre familial traditionnel, Simone remet rapidement en question les normes imposées aux femmes de son époque. Elle s’interroge sur son rôle dans la société et commence à forger sa pensée critique.

L’importance des premières lectures

Les œuvres littéraires et philosophiques qu’elle découvre enfant jouent un rôle clé dans sa formation intellectuelle. Balzac, Flaubert et, plus tard, Bergson la fascinent et alimentent sa réflexion.

L’éveil d’une conscience féministe

Une enfance entre privilèges et frustrations

Si son appartenance à la bourgeoisie lui offre des opportunités, Simone ressent également les limites imposées aux femmes de sa classe sociale. Cette dualité nourrit son désir d’émancipation.

Une vision qui bouleversera son siècle

Les réflexions initiées dès son plus jeune âge sur la condition féminine deviendront la pierre angulaire de ses écrits majeurs, notamment Le Deuxième Sexe. Mais déjà, ses premières années révèlent une volonté farouche de se libérer des carcans sociaux.

Les premiers pas d’une vie extraordinaire

La naissance de Simone de Beauvoir n’est pas seulement celle d’un individu, mais aussi le début d’une pensée qui allait transformer la société. Dès ses premières années, elle montre les signes d’un esprit brillant et contestataire, annonçant les combats intellectuels et féministes qui feront sa renommée.

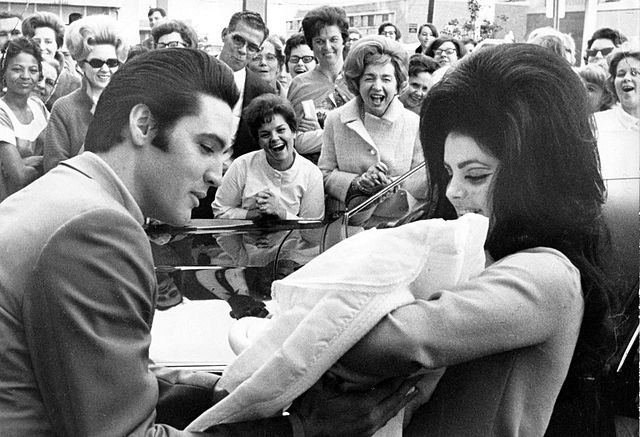

Le 8 janvier 1935, dans une petite maison de Tupelo, Mississippi, naît Elvis Aaron Presley, celui qui allait devenir l’une des plus grandes icônes de la musique et de la culture pop. Derrière ce début modeste se cache une destinée extraordinaire, marquée par des influences musicales variées et un charisme inégalé. Cet article explore la naissance et les premiers pas de celui que l’on surnomme encore aujourd’hui "The King".

Les Origines Modestes d’une Légende

Une Naissance Marquée par la Tragédie

Elvis Presley voit le jour dans une famille pauvre de Tupelo. Sa naissance est marquée par un drame : son frère jumeau, Jesse Garon Presley, naît mort-né, un événement qui laissera une empreinte émotionnelle sur sa vie et celle de sa famille.

Une Enfance dans la Simplicité

Vivant dans une maison à deux pièces construite par son père, Vernon, Elvis grandit dans des conditions modestes. Sa famille, profondément religieuse, fréquente régulièrement l’église, où il est exposé pour la première fois aux chants gospel qui influenceront sa carrière musicale.

Les Premiers Pas d’Elvis dans la Musique

Une Passion Décelée Très Tôt

Dès son plus jeune âge, Elvis montre un intérêt pour la musique. À 10 ans, il reçoit sa première guitare, un cadeau modeste mais significatif qui marque le début de son aventure musicale.

Les Influences Musicales du Sud

Grandissant dans le Mississippi, Elvis est bercé par une diversité de styles musicaux : le gospel à l’église, la country à la radio et le blues dans les quartiers afro-américains. Cette fusion unique d’influences deviendra la signature de son style révolutionnaire.

Le Chemin vers la Gloire

Une Éducation à l’Écart des Lumières

Elvis est un enfant réservé et souvent moqué pour son style particulier, notamment ses cheveux longs pour l’époque. Pourtant, il nourrit discrètement l’ambition de devenir une star.

L’Impact des Premières Performances

Sa famille déménage à Memphis en 1948, où Elvis découvre l’effervescence culturelle de la ville. Il commence à enregistrer des chansons pour le plaisir, jusqu’à ce que sa voix soit repérée par Sam Phillips, producteur de Sun Records, qui comprend rapidement son potentiel unique.

L’Héritage d’une Naissance

L’Étoile qui a Changé la Musique

De ses débuts modestes à son ascension fulgurante, Elvis Presley redéfinit les codes de la musique populaire, combinant énergie, émotion et innovation. Sa naissance marque le point de départ d’une révolution culturelle mondiale.

Une Histoire qui Inspire

Le parcours d’Elvis, de Tupelo à Graceland, incarne le rêve américain. Il rappelle que le talent, lorsqu’il est nourri de passion et de détermination, peut transcender les origines et toucher le monde entier.

Les Origines d’une Légende Mondiale

La naissance d’Elvis Presley, bien que modeste, a donné lieu à l’une des plus grandes légendes de la musique et de la culture moderne. Au-delà des scènes et des disques, Elvis reste une figure universelle de l’innovation artistique, un symbole d’espoir et une source d’inspiration pour des générations entières. Ce 8 janvier 1935 n’était pas seulement le début d’une vie, mais aussi d’un chapitre marquant de l’histoire culturelle mondiale.

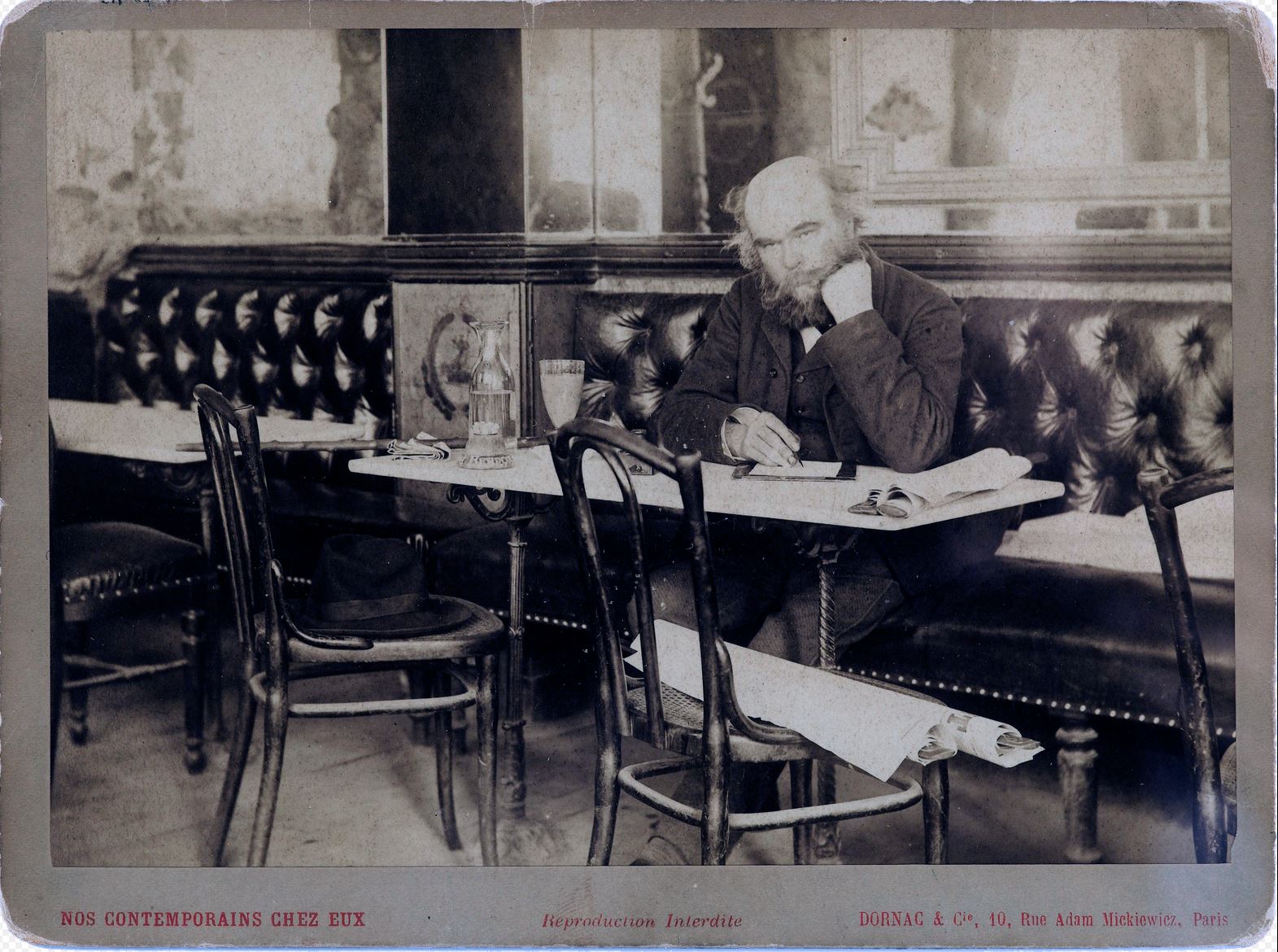

Paul Verlaine, figure emblématique du symbolisme, demeure l’un des poètes les plus fascinants de la littérature française. Qualifié de "poète maudit" en raison de sa vie tumultueuse, marquée par ses amours passionnées, ses errances et ses excès, Verlaine a laissé une œuvre d’une sensibilité et d’une musicalité inégalées. Cet hommage explore la vie et l’héritage littéraire de cet artiste qui a su transcender ses tourments pour offrir au monde des vers immortels.

La Vie d’un Poète Maudit

Une Jeunesse entre Ombres et Lumières

Né à Metz en 1844, Paul Verlaine grandit dans une famille bourgeoise, où il se passionne rapidement pour la littérature. Cependant, son caractère instable et ses penchants pour l’alcool apparaissent dès son adolescence, annonçant une existence tourmentée.

La Rencontre avec Arthur Rimbaud

La rencontre avec Arthur Rimbaud, jeune poète rebelle, bouleverse sa vie en 1871. Leur relation tumultueuse, mêlée de passion et de violence, culminera avec le fameux épisode de Bruxelles en 1873, où Verlaine tire sur Rimbaud dans un moment d’égarement. Cet incident conduit à son emprisonnement, période durant laquelle il compose une partie de ses œuvres les plus profondes.

Une Œuvre Marquée par l’Émotion et la Musicalité

Les Premiers Succès

Dès 1866, Verlaine se fait remarquer avec "Poèmes Saturniens", un recueil où transparaît déjà sa sensibilité unique. Influencé par le romantisme, il y développe une poésie mélancolique et musicale.

Le Chef-d’Œuvre : "Romances sans Paroles"

Écrit en 1874, pendant son séjour en prison, ce recueil est considéré comme l’un des sommets de la poésie française. Verlaine y allie une langue fluide et des rythmes novateurs, ouvrant la voie au symbolisme et inspirant des générations de poètes.

L’Influence du Symbolisme

Verlaine devient une figure clé du symbolisme, un mouvement poétique qui privilégie les sensations, les images suggestives et la musicalité des mots. Il résume cet idéal dans son célèbre vers :

« De la musique avant toute chose… »

Les Tourments d’un Homme et d’un Artiste

Une Vie de Déchéance

Malgré son génie, Verlaine sombre dans la pauvreté et les excès. Rejeté par la société bourgeoise et souvent méprisé, il erre de villes en villages, cherchant refuge dans l’écriture et la religion.

La Consécration Tardive

Ironiquement, c’est en 1894, peu avant sa mort, que Verlaine est désigné comme "Prince des poètes" par ses contemporains, une reconnaissance tardive mais méritée de son talent.

L’Héritage Littéraire de Paul Verlaine

Une Influence Durable

L’œuvre de Verlaine continue d’inspirer écrivains, artistes et musiciens. Sa capacité à capturer l’éphémère, à traduire l’indicible, fait de lui un maître incontesté de la poésie.

L’Immortalité du Poète Maudit

Si Verlaine reste associé à l’image du "poète maudit", il est avant tout l’illustration d’un artiste qui a su sublimer ses douleurs et ses échecs pour créer une œuvre universelle. Ses poèmes, empreints de fragilité et de grâce, parlent encore aujourd’hui à nos cœurs.

Une Vie de Poésie et de Tourments

Paul Verlaine, avec son art inimitable, occupe une place centrale dans le patrimoine littéraire français. Cet hommage rappelle que, derrière les tumultes de sa vie, se cache un génie poétique qui a su révéler la beauté dans la mélancolie et l’émotion dans le chaos. En célébrant Verlaine, c’est aussi un pan de l’âme humaine que l’on honore.

La dynastie des Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis plus de sept siècles, est l’une des familles les plus emblématiques de l’histoire européenne. Leur ascension, marquée par des stratégies audacieuses, des alliances politiques et des batailles, a commencé bien avant leur prise de contrôle de Monaco en 1297. Cet article explore les origines de cette illustre famille et la naissance de leur pouvoir, mêlant histoire, légende et ambition.

Les Origines de la Famille Grimaldi

Une Famille Génoise Influente

Les Grimaldi trouvent leurs racines à Gênes, en Italie, au XIIe siècle. Ils appartiennent à une puissante famille patricienne, engagée dans le commerce maritime et les affaires politiques. À cette époque, Gênes est un centre de pouvoir stratégique, et les Grimaldi se distinguent par leur influence au sein des factions politiques de la ville.

Conflits Internes et Exil

Leur affiliation à la faction guelfe, soutenant le pape contre l'empereur, provoque des tensions avec la faction gibeline rivale. Ces luttes politiques conduisent les Grimaldi à l’exil à plusieurs reprises, mais elles ne diminuent pas leurs ambitions. Cet exil deviendra un moteur pour leur expansion au-delà de Gênes.

La Conquête de Monaco

Une Opportunité Stratégique

Monaco, petite forteresse située sur un promontoire rocheux, est un site stratégique idéal pour contrôler les routes maritimes entre l’Italie et la France. En 1297, François Grimaldi, déguisé en moine franciscain, utilise une ruse pour s’emparer de la forteresse. Cet événement, immortalisé par la statue de François Grimaldi à Monaco, marque le début de l’établissement de la dynastie dans cette région.

Une Alliance avec les Puissances Locales

Après la prise de Monaco, les Grimaldi consolident leur position en forgeant des alliances avec les puissances voisines, notamment le comté de Provence. Cette stratégie diplomatique permet à la famille de résister aux pressions extérieures tout en affirmant leur autorité sur le territoire.

La Construction d’une Dynastie Durable

Les Défis du Pouvoir

Les Grimaldi doivent faire face à des défis constants pour maintenir leur contrôle sur Monaco. Leurs territoires sont convoités par des puissances comme Gênes et la France. Cependant, grâce à leur habileté politique et à leur résilience, ils parviennent à préserver leur indépendance.

L’Établissement d’une Monarchie Héréditaire

Au fil des siècles, les Grimaldi transforment Monaco en une monarchie héréditaire, établissant des règles de succession claires pour maintenir la stabilité de leur dynastie. Cette structure garantit que le pouvoir reste entre les mains de la famille, assurant ainsi leur longévité.

L’Héritage des Grimaldi

Une Dynastie à Travers les Siècles

Depuis leur arrivée à Monaco, les Grimaldi ont traversé les époques en s’adaptant aux changements politiques et sociaux. De la Révolution française à l’ère moderne, ils ont su préserver leur souveraineté en s’alliant avec des puissances majeures et en modernisant leur principauté.

Un Modèle de Résilience

Aujourd’hui, la dynastie des Grimaldi incarne la continuité et la tradition. Sous la gouvernance du prince Albert II, Monaco est devenu un symbole de prestige et d’élégance, tout en étant un acteur actif dans des causes mondiales comme la protection de l’environnement.

L’Origine du Règne des Grimaldi à Monaco

La naissance de la dynastie des Grimaldi est une histoire d’ambition, de ruse et de détermination. Depuis leur conquête audacieuse de Monaco jusqu’à leur rôle actuel sur la scène internationale, les Grimaldi ont laissé une empreinte indélébile sur l’histoire européenne. Leur épopée est un rappel que même les plus petites nations peuvent avoir un impact durable lorsqu’elles sont guidées par une vision forte et un esprit de résilience.

Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien, reste une figure emblématique de l’histoire des grandes explorations. Connu pour son voyage légendaire vers l’Orient, il a marqué les esprits par ses récits détaillés et fascinants de cultures lointaines. Mais peu de gens connaissent les dernières années de sa vie et ce que représente son "dernier voyage". Cet article explore les ultimes étapes de l’existence de cet aventurier, entre retour à Venise, transmission de son savoir et legs durable.

Une Vie d’Exploration et d’Aventures

De Venise à la Cour de Kubilai Khan

Né en 1254, Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son père et son oncle pour entreprendre un voyage vers la Chine. Après plusieurs années de périples à travers l’Asie centrale et la route de la soie, il atteint la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan. Ce séjour, marqué par des découvertes incroyables, façonnera sa renommée future.

Le Retour à Venise et la Guerre

De retour à Venise en 1295 après plus de 20 ans d’absence, Marco Polo se retrouve plongé dans les conflits entre Venise et Gênes. Capturé lors de la bataille de Curzola en 1298, il passe plusieurs mois en captivité. C’est là qu’il dicte ses aventures à un codétenu, Rustichello de Pise, donnant naissance au célèbre "Livre des Merveilles".

Le Dernier Voyage : L’Ultime Chemin vers l’Immortalité

Une Fin de Vie à Venise

Après sa libération, Marco Polo retourne à Venise, où il mène une vie relativement paisible en tant que marchand. Bien qu’il ne quitte plus sa ville natale, il reste un homme d’influence, partageant son savoir avec les curieux et les intellectuels fascinés par ses récits.

Transmission de son Héritage

À la fin de sa vie, Marco Polo est souvent sollicité pour valider ou enrichir des informations sur l’Asie. Cependant, ses récits sont parfois remis en question, certains le considérant comme un fabuliste. Pourtant, son témoignage reste une source inestimable pour les explorateurs et géographes des générations futures.

Le Dernier Voyage Spirituel

Marco Polo s’éteint en 1324 à Venise, laissant derrière lui un héritage d’exploration, d’ouverture culturelle et de soif de connaissance. Son "dernier voyage" est celui qui l’élève au rang de légende, grâce à son influence durable sur l’histoire et les récits de l’humanité.

L’Héritage Durable de Marco Polo

Une Source d’Inspiration

Les récits de Marco Polo inspireront des explorateurs comme Christophe Colomb, qui emportera une copie du "Livre des Merveilles" lors de son propre voyage vers le Nouveau Monde.

Une Vision Mondiale Précoce

Marco Polo a joué un rôle clé dans la construction d’une vision mondiale à une époque où les continents étaient largement isolés. Ses récits ont contribué à l’élargissement des connaissances géographiques et à la compréhension des échanges entre les civilisations.

Une Vie au Service de la Découverte

Le dernier voyage de Marco Polo n’est pas une aventure physique, mais une exploration de l’esprit, de la mémoire et de la transmission. En retraçant les grandes étapes de sa vie et de son héritage, on comprend que cet explorateur vénitien n’a jamais cessé de voyager, même après sa mort. Son nom demeure synonyme d’audace, de curiosité et de découvertes.

Le 7 janvier 1957 marque le début de la bataille d'Alger, un épisode clé de la guerre d'indépendance algérienne. Opposant les forces françaises aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN), cette bataille se déroule dans la capitale, Alger, et devient rapidement un symbole des luttes urbaines modernes. Cette période intense révèle les enjeux humains, politiques et stratégiques d'un conflit qui continue de marquer la mémoire collective.

Contexte Historique

La Guerre d’Algérie : Un Conflit Déjà Enraciné

Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, alors colonie française. Les tensions montent dans les grandes villes, où la répression française et les actions du FLN s'intensifient.

Alger : Une Ville sous Haute Tension

En 1957, Alger est un foyer de contestation et de violence. Le FLN y multiplie les attentats, cherchant à affaiblir l’administration coloniale française et à mobiliser la population algérienne. La ville devient un champ de bataille, mêlant lutte armée, résistance civile et répression brutale.

Le Déroulement de la Bataille d'Alger

L’Intervention Militaire Française

Le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste sont déployés à Alger pour rétablir l’ordre. L’armée reçoit les pleins pouvoirs pour démanteler les réseaux du FLN dans la ville. Cette approche marque un tournant, remplaçant les forces de police par une gestion militaire.

Les Tactiques du FLN

Le FLN adopte une stratégie de guérilla urbaine, avec des attentats ciblés et des actions coordonnées. Les "bombes de la Casbah" deviennent tristement célèbres, illustrant la détermination des combattants à défier l’occupant.

Les Méthodes Controversées de la Répression

L’armée française met en place une politique de quadrillage strict, multipliant les contrôles, les arrestations et les interrogatoires. Cependant, l’utilisation systématique de la torture pour obtenir des informations suscite des condamnations internationales et divise l’opinion publique en France.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

Une Victoire Militaire Française

Après plusieurs mois de combats, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés, marquant une victoire militaire française. Pourtant, cette victoire est à double tranchant : elle nourrit la colère et le ressentiment de la population algérienne.

Une Guerre Médiatisée et Contestée

La bataille d’Alger attire l’attention internationale sur le conflit algérien. Les accusations de torture et les atteintes aux droits humains ternissent l’image de la France à l’étranger.

Un Épisode Déterminant pour l’Indépendance

Malgré sa défaite à Alger, le FLN gagne en légitimité sur la scène mondiale. La bataille révèle l’impossibilité d’une victoire durable par la force et contribue à accélérer les négociations menant à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Un Tournant dans la Guerre d'Algérie

Le début de la bataille d’Alger en janvier 1957 représente un moment charnière dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Au-delà de ses aspects militaires, cet épisode met en lumière les dilemmes moraux, politiques et stratégiques auxquels la France et le FLN étaient confrontés. Plus qu’un simple affrontement, la bataille d’Alger illustre les tensions profondes d’une époque où la quête de liberté s’opposait à la volonté de maintenir un empire colonial.

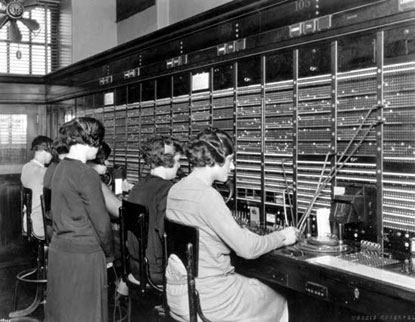

Le 7 janvier 1927, un événement marquant change le cours des télécommunications internationales : la première communication téléphonique entre Londres et New York. Cette prouesse technologique, résultat de décennies de recherche et d'innovations, a ouvert une nouvelle ère de connectivité mondiale. Cet exploit, qui semblait autrefois inimaginable, illustre le génie humain face aux défis techniques et aux distances géographiques.

Le Contexte Historique

Une Époque d’Innovations

Le début du XXe siècle est marqué par une révolution industrielle et technologique sans précédent. Les télécommunications, portées par l’invention du téléphone en 1876 par Alexander Graham Bell, évoluent rapidement. Cependant, la communication transatlantique reste un défi majeur en raison des contraintes technologiques et des vastes distances.

Les Premières Tentatives de Communication

Avant 1927, les échanges transatlantiques se faisaient principalement via des câbles télégraphiques sous-marins, limitant les communications à des messages écrits. Les premières tentatives de transmission vocale à longue distance, bien que prometteuses, se heurtaient à des problèmes de qualité sonore et d’interférences.

La Réalisation de la Première Communication téléphonique

Les Acteurs Clés du Projet

Cette avancée technologique a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'American Telephone and Telegraph Company (AT&T) et la British Post Office. Ces deux géants des télécommunications ont travaillé de concert pour développer une technologie capable de transmettre la voix à travers l’océan Atlantique.

La Technologie Innovante

Le succès de cette communication repose sur l’utilisation des ondes radio à haute fréquence, qui permettent de transmettre la voix par voie hertzienne. Une station d’émission située à Rugby, en Angleterre, et une station de réception à Houlton, dans le Maine (États-Unis), ont joué un rôle central dans cette transmission historique.

Les Impacts de Cet Événement

Une Révolution dans les Échanges Internationaux

La première communication téléphonique entre Londres et New York symbolise la réduction des distances entre les continents. Elle marque le début d’une nouvelle ère où les échanges commerciaux, diplomatiques et personnels peuvent se faire instantanément, malgré les océans.

Un Tremplin pour les Innovations Futures

Cet exploit a pavé la voie à des avancées majeures, notamment le développement des câbles téléphoniques sous-marins, puis des satellites de communication. Il a également préparé le terrain pour l’émergence d’un monde interconnecté où la communication instantanée est devenue la norme.

Un Pas de Géant pour les Télécommunications

La première communication téléphonique entre Londres et New York en 1927 est bien plus qu’un simple exploit technique : elle est le symbole d’une humanité cherchant constamment à repousser les limites de la distance et du temps. Cet événement a marqué un tournant dans l’histoire des télécommunications, rendant possible le rêve d’un monde plus connecté.

Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, est née dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans. Sa naissance, à Domrémy en 1412, semble prédestiner une vie hors du commun. Cette jeune fille devenue chef de guerre et héroïne nationale incarne encore aujourd’hui le courage, la foi et la détermination face à l’adversité. Mais avant de devenir "la Pucelle d’Orléans", qu’en était-il de sa naissance et de son enfance dans un monde bouleversé ?

Le Contexte Historique

Une France Fragmentée

Au début du XVe siècle, la France est plongée dans le chaos de la guerre de Cent Ans, un conflit opposant le royaume de France et le royaume d’Angleterre. Les divisions internes, exacerbées par les querelles entre Armagnacs et Bourguignons, affaiblissent le pays.

Une Région en Pleine Tourmente

Le village de Domrémy, où Jeanne voit le jour, est situé en Lorraine, une région frontalière régulièrement touchée par les raids anglais et bourguignons. Malgré ces troubles, la foi catholique reste profondément ancrée dans la vie quotidienne des habitants.

La Naissance et l’Enfance de Jeanne

Une Famille Modeste mais Pieuse

Jeanne d’Arc naît vers 1412 dans une famille de paysans aisés. Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Isabelle Romée, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de piété et d’amour du prochain.

Un Enfant Marqué par la Foi

Très tôt, Jeanne se distingue par sa ferveur religieuse. Elle fréquente régulièrement l’église du village, participant aux offices et priant avec une dévotion exceptionnelle pour son âge.

L’Éveil d’une Mission

Une Enfance Simple mais Visionnaire

Bien que rien ne laisse présager son destin, Jeanne aurait entendu dès l’âge de 13 ans des voix célestes, celles des saints Michel, Catherine et Marguerite. Ces messages divins marquent le début de sa mission : délivrer la France de l’occupation anglaise et rétablir le roi Charles VII sur le trône.

Une Enfance Transcendant l’Histoire

L’enfance de Jeanne reste entourée de mystère, alimentant les récits et légendes qui ont contribué à en faire un personnage mythique. Ce mélange de simplicité et de transcendance continue de captiver historiens et écrivains.

Une Naissance pour l’Histoire de France

La naissance de Jeanne d’Arc, au cœur d’un village isolé de la Lorraine, marque le début d’une vie extraordinaire qui changera le cours de l’histoire de France. Symbole de la résistance et de l’espoir, Jeanne transcende les siècles comme une figure de courage et de foi. Son parcours, depuis sa modeste naissance jusqu’à son rôle dans la libération d’Orléans, demeure une source d’inspiration universelle.

L'Affaire Dreyfus est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Troisième République française. Le 5 janvier 1895, la dégradation publique du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort de trahison, a secoué la nation et cristallisé des tensions sociales, politiques et religieuses. Ce scandale, qui a vu la remise en question des institutions et des valeurs républicaines, reste aujourd’hui un symbole du combat pour la justice et contre l’antisémitisme.

Contexte et Origine de l'Affaire Dreyfus

Une France Divisée

À la fin du XIXe siècle, la France est marquée par des tensions exacerbées entre les républicains et les conservateurs, exacerbées par une montée de l’antisémitisme, largement diffusé dans certains milieux.

Les Accusations contre Alfred Dreyfus

Capitaine de l'armée française et brillant officier, Alfred Dreyfus est arrêté en 1894, accusé d’avoir transmis des informations militaires confidentielles à l'Allemagne. L’affaire repose sur un simple bordereau, une pièce controversée dont l’authenticité sera largement remise en question par la suite.

La Dégradation Publique : Une Humiliation Nationale

Le Rituel de la Dégradation

Le 5 janvier 1895, Alfred Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire à Paris. Sa condamnation est suivie par la destruction de ses insignes et le brisement de son épée, sous les huées de la foule. Cette cérémonie a pour but d'humilier l'accusé et de restaurer l'honneur supposément perdu de l'armée.

Une Scène d’une Grande Violence Symbolique

Pour beaucoup, cet événement symbolise le triomphe d’un nationalisme aveugle et d’un antisémitisme institutionnel. Pourtant, des voix commencent à s’élever contre cette injustice, notamment dans les milieux intellectuels.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

La Division de la Société Française

L'affaire Dreyfus polarise la France. D’un côté, les dreyfusards, défenseurs des idéaux républicains et de la justice, et de l’autre, les antidreyfusards, fervents patriotes et soutiens de l'armée.

Une Réhabilitation Historique

Après des années de lutte acharnée, et grâce à des personnalités comme Émile Zola avec son célèbre "J’accuse...!", Alfred Dreyfus sera réhabilité en 1906. Cet épisode marquera un tournant dans la lutte contre l’antisémitisme et le respect des droits individuels en France.

Une Dégradation Publique qui a Choqué la France

La dégradation publique d’Alfred Dreyfus reste un moment clé de l’histoire française, illustrant à la fois les failles des institutions et la résilience des valeurs républicaines. Plus d’un siècle plus tard, cet événement rappelle l’importance de la vigilance face à l’injustice et au sectarisme.

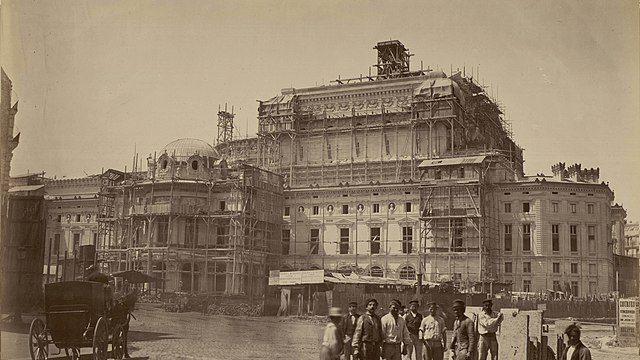

L'Opéra Garnier, joyau architectural et symbole de la grandeur parisienne, a marqué l'histoire culturelle de la France par son inauguration mémorable. Cette soirée exceptionnelle, empreinte d'élégance et de faste, a réuni artistes, dignitaires et passionnés de musique. Découvrons ensemble les coulisses, les moments forts et l'héritage de cet événement inoubliable.

Un Chef-d'Œuvre au Cœur de Paris

Une vision grandiose

L'Opéra Garnier, conçu par Charles Garnier, est bien plus qu'un simple édifice. Fruit d'un concours prestigieux organisé en 1861 par Napoléon III, ce bâtiment incarne une vision ambitieuse : créer un lieu où l'architecture, la musique et la danse s'entrelacent pour émerveiller.

Une construction titanesque

Les travaux, débutés en 1862, ont nécessité plus de 14 ans en raison de défis techniques, notamment des inondations du site initial. Mais le résultat final, inauguré en 1875, est une œuvre d'art où marbre, dorures et fresques se marient harmonieusement.

L'Inauguration : Une Nuit de Splendeur

Une soirée sous le signe de l'élégance

Le 5 janvier 1875, Paris retient son souffle. L'inauguration de l'Opéra Garnier est un événement attendu, un véritable rendez-vous pour l'élite parisienne. Sous les lustres scintillants et dans le décor somptueux du grand foyer, invités et artistes se préparent à vivre une expérience inégalée.

Un programme musical d'exception

Pour l'occasion, les meilleurs compositeurs et musiciens de l'époque se produisent, offrant une performance à la hauteur de l'acoustique exceptionnelle de la salle. Le public, émerveillé, applaudit avec ferveur, faisant de cette soirée un moment gravé dans les mémoires.

L'Héritage de l'Opéra Garnier

Un lieu mythique

Depuis cette inauguration magique, l'Opéra Garnier a accueilli des milliers de spectacles, devenant un temple pour la musique et la danse. Son architecture, emblématique, continue d'attirer des visiteurs du monde entier.

Une source d'inspiration

L'Opéra n'est pas seulement un lieu de spectacle, mais aussi une muse pour les artistes et écrivains, inspirant des œuvres telles que Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux.

La Première de l'Opéra Garnier

L'inauguration de l'Opéra Garnier reste un symbole d'excellence artistique et de raffinement. Ce moment, où le passé et l'avenir se rencontrent, continue de fasciner et de rappeler que Paris est la ville où l'art et la culture rayonnent.

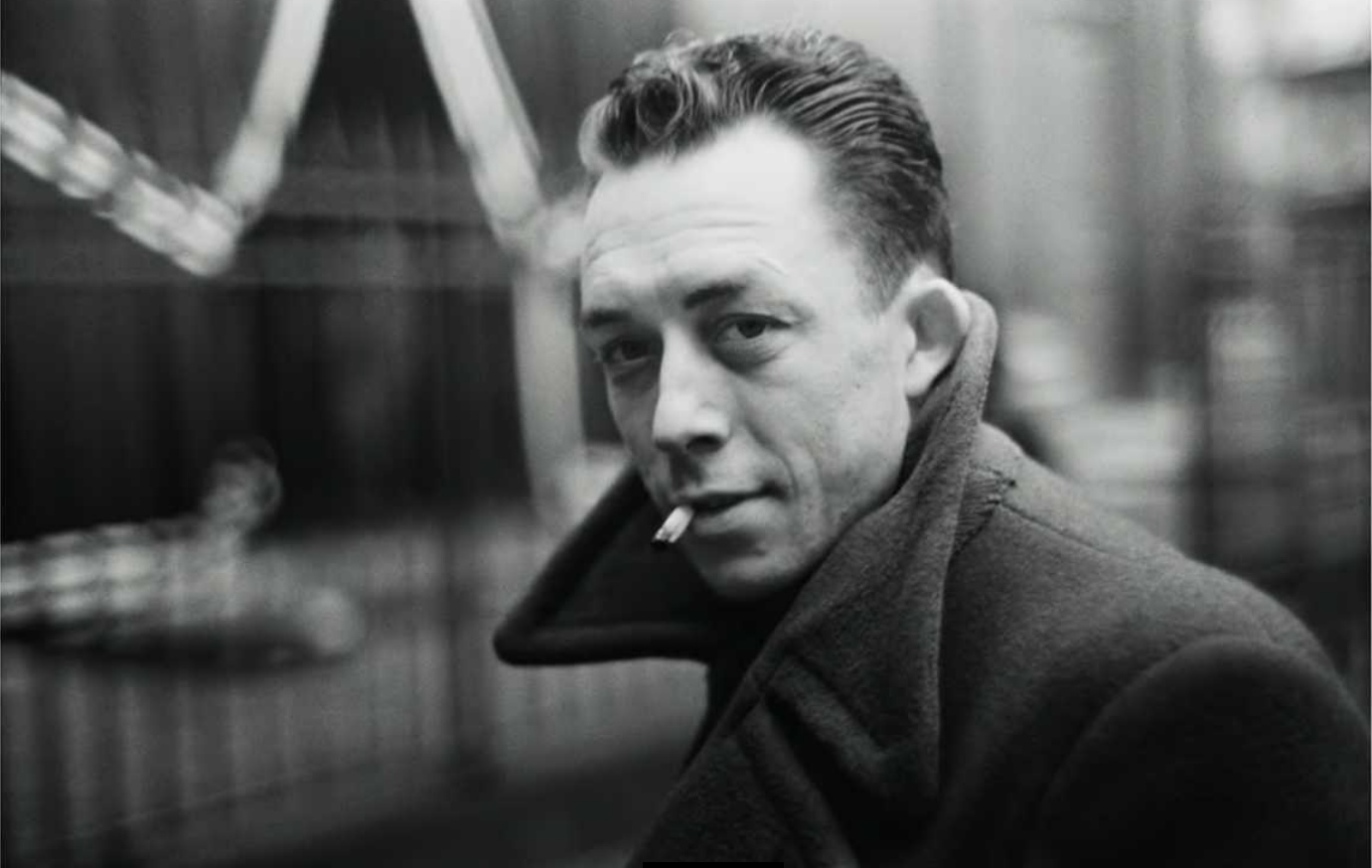

Le 4 janvier 1960, le monde littéraire perdait l’un de ses plus grands génies. Albert Camus, écrivain, philosophe et prix Nobel de littérature, trouvait une fin prématurée dans un accident de voiture en France. Cet événement tragique a suscité un choc mondial, d’autant plus qu’il est entouré de circonstances marquant une ironie tragique. À travers cet article, nous revenons sur les événements entourant la disparition d’Albert Camus, son héritage et les théories qui entourent cette tragédie.

Les derniers jours d'Albert Camus

Une période de succès et de remise en question

En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Malgré cette reconnaissance, il traverse une période de doutes personnels et artistiques, cherchant à se renouveler et à approfondir ses réflexions philosophiques.

Un voyage qui scelle son destin

Au début de janvier 1960, Camus décide de rentrer à Paris après des vacances dans le sud de la France. Initialement prévu en train, il accepte finalement de voyager en voiture avec son éditeur et ami Michel Gallimard, une décision fatidique qui le conduira à sa perte.

L’accident mortel

Le déroulement du drame

Le 4 janvier 1960, la voiture de Michel Gallimard, une Facel Vega, sort de la route près de Villeblevin, en Bourgogne. Le choc est violent, tuant Albert Camus sur le coup et blessant mortellement Michel Gallimard, qui décédera quelques jours plus tard.

Une ironie tragique

Dans ses carnets, Camus avait un jour écrit que mourir dans un accident de voiture était l'une des façons les plus absurdes de quitter ce monde. Ce détail poignant souligne l’ironie qui entoure sa mort, lui qui avait fait de l’absurde une des pierres angulaires de sa philosophie.

Héritage et controverses

Un monde en deuil

La mort d’Albert Camus a laissé un vide immense dans le monde littéraire. Ses œuvres, telles que L’Étranger, La Peste et Le Mythe de Sisyphe, continuent d’influencer des générations de lecteurs et de penseurs.

Les théories autour de sa mort

Depuis l’accident, diverses hypothèses ont émergé. Certains ont suggéré que sa mort pourrait avoir été orchestrée par des forces politiques hostiles à ses prises de position, notamment sur la guerre d’Algérie. Bien que cette théorie reste spéculative, elle alimente l’aura de mystère entourant sa disparition.

Le destin tragique d’un géant littéraire

La disparition prématurée d’Albert Camus rappelle la fragilité de la vie humaine, un thème qu’il n’a cessé d’explorer dans ses œuvres. Si sa mort a privé le monde d’une voix unique, son héritage perdure à travers ses écrits, qui continuent d’interroger l’existence, l’absurde et la quête de sens. Camus reste aujourd’hui une figure intemporelle, dont la vie et la mort sont à la fois une source de réflexion et d’inspiration.