Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

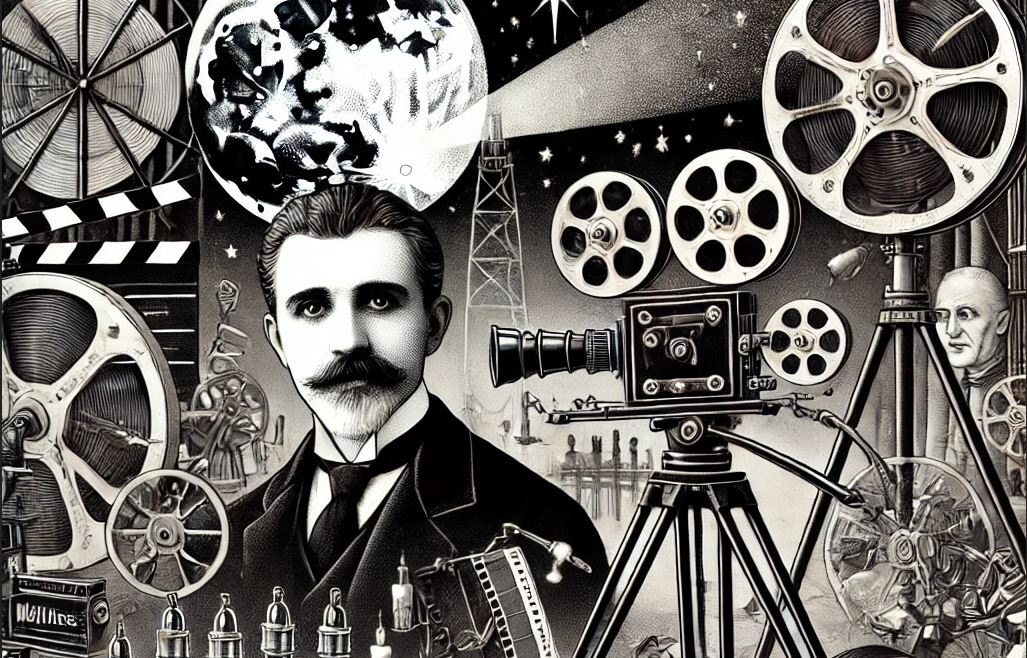

Le 21 janvier 1938, le monde du cinéma perd l’un de ses pionniers les plus créatifs et visionnaires : Georges Méliès. Illusionniste devenu cinéaste, il a révolutionné le septième art avec des films regorgeant d’inventivité, d’effets spéciaux et de poésie. Pourtant, sa carrière s’achève dans l’oubli et la pauvreté, bien loin de la gloire de ses débuts.

Comment celui qui a donné au cinéma ses premières grandes œuvres de science-fiction et de fantastique s’est-il retrouvé oublié de son vivant ? Cet article revient sur son ascension fulgurante, sa chute brutale et la reconnaissance posthume de son génie.

Georges Méliès : De l’Illusion à l’Invention du Cinéma

Un Magicien Fasciné par l’Image Animée

Né en 1861, Georges Méliès commence sa carrière comme illusionniste au Théâtre Robert-Houdin à Paris. Lorsqu’il assiste en 1895 à une démonstration du Cinématographe Lumière, il perçoit immédiatement le potentiel du dispositif et cherche à l’exploiter pour enrichir ses spectacles.

Il développe alors ses propres techniques et crée le premier véritable studio de cinéma en 1897 à Montreuil, un espace conçu spécialement pour la mise en scène et les effets spéciaux.

Le Père des Effets Spéciaux et de la Science-Fiction

Contrairement aux frères Lumière, qui se concentrent sur le réalisme, Méliès explore l’imaginaire. Il invente le stop-motion, les surimpressions, les disparitions et les décors peints, donnant naissance à un cinéma de spectacle et d’illusion.

En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre le plus célèbre, où une fusée s’écrase dans l’œil de la Lune. Ce film de 14 minutes marque l’histoire du cinéma et influence des générations de cinéastes.

Le Déclin et l’Oubli d’un Visionnaire

L’Arrivée de la Production Industrielle

Alors que Méliès crée des mondes oniriques, le cinéma évolue vers une industrie dominée par les grandes compagnies comme Pathé et Gaumont. La demande pour des films plus réalistes et narratifs éclipse progressivement son style théâtral.

Face à cette transformation, il peine à s’adapter et ses productions deviennent obsolètes. En 1913, il fait faillite et doit fermer son studio, détruisant de nombreuses œuvres dans un acte de désespoir.

Un Cinéaste Tombé dans l’Oubli

Contraint d’abandonner le cinéma, Méliès se retrouve sans ressources. Après la Première Guerre mondiale, il vit modestement dans une boutique de jouets et friandises à la gare Montparnasse avec sa femme, Jeanne d'Alcy, ancienne actrice de ses films.

Alors que le cinéma devient une industrie mondiale, son rôle fondateur est largement ignoré par le grand public.

La Redécouverte et la Fin de Vie de Méliès

Une Reconnaissance Tardive

Dans les années 1920, des critiques et cinéastes commencent à redécouvrir son travail. En 1929, un hommage lui est rendu lors d’une rétrospective à Paris. En 1931, il reçoit la Légion d’honneur des mains de Louis Lumière, reconnaissant enfin son rôle de pionnier.

Ses Derniers Jours et Son Héritage

Georges Méliès s’éteint le 21 janvier 1938, à 76 ans, dans l’oubli médiatique malgré les hommages tardifs. Il laisse derrière lui un héritage immense, inspirant des générations de réalisateurs comme Tim Burton, Martin Scorsese et Terry Gilliam.

Son influence résonne encore aujourd’hui, notamment grâce au film Hugo Cabret (2011) de Martin Scorsese, qui lui rend un vibrant hommage.

Du Rêve à l’Éternité

La disparition de Georges Méliès en 1938 marque la fin d’un artiste incompris de son temps mais célébré aujourd’hui comme l’un des pères du cinéma moderne. Son imagination sans limite et son audace technique ont ouvert la voie aux effets spéciaux et au cinéma de genre.

Bien qu’il ait fini dans la pauvreté, son œuvre continue de fasciner et de nourrir les rêves des cinéastes et spectateurs du monde entier.

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

Le Rallye de Monte-Carlo, aujourd’hui l’une des épreuves les plus prestigieuses du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), trouve ses origines en 1911. À cette époque, l’Automobile Club de Monaco souhaite promouvoir la Principauté comme une destination touristique de premier choix, tout en mettant en avant les progrès techniques de l’automobile. C’est ainsi que naît une compétition hors du commun : un rallye où les concurrents doivent rallier Monaco depuis différentes villes d’Europe.

Dans cet article, nous reviendrons sur le contexte de cette première édition, les défis rencontrés par les participants et l’impact de l’événement sur le sport automobile.

Genèse du Rallye

Monaco et l’essor de l’automobile

Au début du XXe siècle, la Principauté de Monaco cherche à attirer une clientèle fortunée en dehors de la saison estivale. L’automobile, en pleine révolution industrielle, devient un symbole de modernité et de prestige. Charles Faroux et Antony Noghès, figures influentes de l’Automobile Club de Monaco, proposent alors un événement mêlant performance et endurance : un rallye reliant plusieurs capitales européennes à Monaco.

Un concept original et audacieux

Contrairement aux courses automobiles traditionnelles, le Rallye de Monte-Carlo de 1911 repose sur un concept novateur : les concurrents partent de différentes villes européennes – Paris, Bruxelles, Genève, Vienne et Boulogne-sur-Mer – et doivent rejoindre la Principauté en respectant un itinéraire imposé. La distance parcourue, les conditions météorologiques et la fiabilité des véhicules sont autant de facteurs déterminants.

Une Épreuve aux Multiples Défis

Des itinéraires exigeants

En janvier 1911, les routes européennes ne sont pas encore adaptées aux automobiles modernes. Les pilotes affrontent des chaussées mal entretenues, des chemins de terre et des conditions hivernales difficiles. Certains traversent des cols enneigés, d’autres doivent affronter la pluie et la boue.

Les voitures utilisées sont encore rudimentaires par rapport aux standards actuels : elles ne disposent ni de suspensions sophistiquées, ni de pneus adaptés aux surfaces glissantes. Seule la robustesse mécanique et l’habileté des pilotes permettent de surmonter ces obstacles.

Un barème de notation unique

Contrairement aux rallyes modernes, la victoire ne repose pas uniquement sur la vitesse. Un système de points est mis en place, prenant en compte plusieurs critères :

- La régularité du parcours

- L’état général du véhicule à l’arrivée

- Le confort et l’élégance de la voiture

Ce dernier critère illustre l’aspect mondain et promotionnel de l’événement, qui vise aussi à séduire les élites européennes.

Le Déroulement et les Résultats du Premier Rallye

Une arrivée spectaculaire à Monaco

Après plusieurs jours d’efforts, les concurrents convergent vers Monte-Carlo. L’accueil y est fastueux : la haute société monégasque assiste aux arrivées, tandis que la presse couvre largement l’événement.

Sur les 23 participants engagés, 20 parviennent à rallier la ligne d’arrivée, un exploit compte tenu des conditions difficiles.

La victoire controversée de Henri Rougier

Henri Rougier, aviateur et passionné d’automobile, est proclamé vainqueur avec sa Turcat-Méry 25 HP. Cependant, certains concurrents contestent les critères de notation, estimant que d’autres pilotes ont démontré plus de régularité et d’endurance. Cette polémique marquera les prémices des débats qui accompagneront le rallye dans les décennies suivantes.

Un Héritage Majeur dans le Sport Automobile

Une course qui s’institutionnalise

Après le succès de l’édition 1911, le Rallye de Monte-Carlo devient un rendez-vous incontournable. Son format évolue, privilégiant progressivement la performance pure. Dans les années 1920 et 1930, il attire les plus grands constructeurs et pilotes, devenant un laboratoire technologique pour l’industrie automobile.

L’influence sur les rallyes modernes

Avec la création du Championnat du Monde des Rallyes en 1973, le Rallye de Monte-Carlo s’impose comme une manche mythique, réputée pour ses spéciales sinueuses et ses conditions météorologiques imprévisibles. Il reste fidèle à son esprit d’origine : un défi où l’endurance, la régularité et l’ingéniosité mécanique sont essentielles.

Une Première Édition Fondatrice

Le Rallye de Monte-Carlo 1911 marque le début d’une aventure sportive exceptionnelle. Conçu pour promouvoir Monaco, il devient rapidement un test d’endurance pour l’automobile et ses pilotes. Si les critères de victoire ont évolué, l’essence du rallye demeure : un défi mêlant vitesse, régularité et maîtrise de la route.

Aujourd’hui encore, le Rallye Monte-Carlo est un événement incontournable, où se croisent tradition et innovation. Plus d’un siècle après sa première édition, il perpétue un héritage qui a façonné l’histoire du sport automobile.

Le 21 janvier 1793 marque une date tragique et emblématique dans l’histoire de France : l’exécution de Louis XVI. Ce moment scelle la fin de l’Ancien Régime et précipite la Révolution française dans une phase de radicalisation. Mais comment en est-on arrivé à condamner à mort un monarque de droit divin ? Cet article revient sur les événements qui ont mené à cette issue fatale, le procès du roi et les répercussions de son exécution.

De la Révolution à la Destitution du Roi

La Chute de la Monarchie en 1792

Depuis la prise de la Bastille en 1789, la France traverse une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent. La monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle, mais les tensions entre le roi et l’Assemblée nationale se multiplient.

L’événement décisif a lieu le 10 août 1792, lorsque les Sans-culottes et la Garde nationale prennent d’assaut le palais des Tuileries. Louis XVI est alors suspendu de ses fonctions et enfermé avec sa famille à la prison du Temple. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame officiellement l’abolition de la monarchie et la naissance de la Première République.

Un Roi Déchu et Accusé de Trahison

La découverte de documents compromettants dans l’armoire de fer des Tuileries révèle les correspondances secrètes du roi avec des puissances étrangères. Louis XVI est alors perçu comme un traître ayant conspiré contre la Révolution. L’Assemblée décide de le traduire en justice devant la Convention.

Le Procès de Louis XVI : Un Verdict Inéluctable

Une Comparution Devant la Convention

Le procès s’ouvre le 11 décembre 1792. Face aux accusations, l’ancien roi, désormais appelé "Louis Capet", tente de se défendre, mais ses explications ne convainquent pas les députés. L’opinion publique, elle, est largement influencée par les pamphlets révolutionnaires et la radicalisation de figures comme Robespierre et Marat.

Un Vote Sans Appel

Le 15 janvier 1793, la Convention vote la culpabilité de Louis XVI à l’unanimité (693 voix contre 0). La question de la peine divise cependant les députés. Après des débats houleux, le 17 janvier, la sentence est prononcée : la mort à la guillotine. La tentative des Girondins de proposer un sursis est rejetée.

Le 21 Janvier 1793 : Le Dernier Jour du Roi

Le Départ du Temple

À l’aube du 21 janvier, Louis XVI quitte sa prison sous bonne escorte. Il est conduit place de la Révolution (actuelle place de la Concorde), où l’échafaud a été dressé.

Avant de monter sur la guillotine, il tente de s’adresser à la foule :

"Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute."

Mais les tambours couvrent sa voix pour empêcher toute réaction populaire.

L’Exécution et Ses Répercussions

À 10h22, la lame s’abat, mettant fin à plus de 800 ans de monarchie capétienne. Le bourreau Sanson présente la tête du roi au peuple. Certains acclament la République naissante, d’autres restent silencieux.

L’exécution de Louis XVI marque un tournant décisif dans la Révolution. Elle scelle le sort de la monarchie et précipite l’entrée de la France dans une période de Terreur dirigée par le Comité de salut public.

Une Mort Qui Change l’Histoire

Loin de mettre fin aux troubles, l’exécution de Louis XVI aggrave la division en France et en Europe. Les monarchies étrangères entrent en guerre contre la République, tandis que la France plonge dans une spirale de radicalisation qui conduira au régime de Robespierre et à la Terreur.

Aujourd’hui encore, cet événement suscite de nombreuses interrogations : la mort du roi était-elle inévitable ? Aurait-il pu sauver la monarchie ? Quelle alternative aurait pu être envisagée ?

L’exécution de Louis XVI reste l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire de France, symbole du basculement définitif d’un monde ancien vers une ère nouvelle.

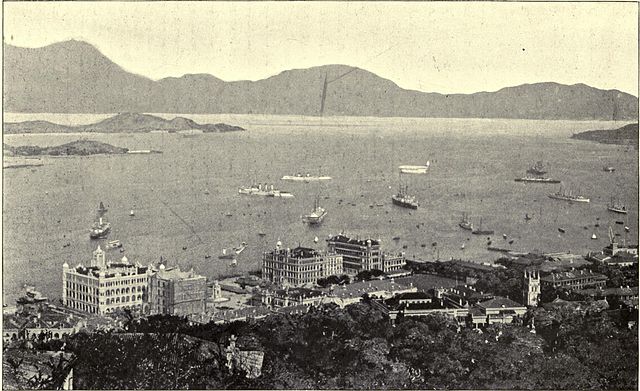

L’année 1840 marque un tournant décisif dans l’histoire de Hong Kong avec sa première occupation par la Grande-Bretagne. Cet événement s’inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre l’Empire britannique et la Chine des Qing, exacerbées par le commerce de l’opium. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette occupation qui allait profondément transformer la région.

Le Contexte de l’Occupation

La Guerre de l’Opium : Une escalade des tensions

Depuis le début du XIXe siècle, le commerce de l’opium constitue une source de conflit entre la Grande-Bretagne et la Chine. Les Britanniques, soucieux d’équilibrer leur balance commerciale avec l’Empire du Milieu, exportent massivement de l’opium en Chine. Face aux ravages causés par cette drogue sur la population, l’empereur Daoguang tente de mettre fin à ce commerce illégal, ce qui entraîne une réaction militaire britannique.

L’Intérêt Stratégique de Hong Kong

Située à l’entrée de la mer de Chine méridionale, l’île de Hong Kong attire l’attention britannique en raison de sa position géographique stratégique. Pour l’Empire britannique, elle représente un avant-poste idéal pour sécuriser ses intérêts commerciaux en Asie et renforcer son emprise dans la région.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Intervention Militaire Britannique

En juin 1840, la flotte britannique arrive dans les eaux chinoises et lance une série d’opérations militaires contre les forces Qing. La supériorité navale britannique permet une avancée rapide, forçant les autorités chinoises à négocier.

La Prise de Hong Kong

En janvier 1841, les Britanniques s’emparent officiellement de Hong Kong après un accord provisoire conclu entre le commodore James Bremer et le représentant impérial chinois, Qishan. L’île est utilisée comme base navale et port franc pour les Britanniques, marquant ainsi le début de son importance stratégique.

Les Conséquences de l’Occupation

Le Traité de Nankin (1842) et la Cession Officielle

L’occupation temporaire de Hong Kong est confirmée en 1842 par le traité de Nankin, mettant officiellement fin à la Première Guerre de l’Opium. Ce traité impose d’importantes concessions à la Chine, dont la cession définitive de Hong Kong à la Grande-Bretagne.

L’Impact sur Hong Kong et la Chine

L’occupation de Hong Kong ouvre la voie à une transformation radicale de l’île, qui deviendra un centre commercial majeur sous domination britannique. Pour la Chine, cet épisode marque le début d’une série d’humiliations face aux puissances occidentales, fragilisant davantage la dynastie Qing.

L'Avènement Colonial

La première occupation de Hong Kong par la Grande-Bretagne en 1840 est un événement clé dans l’histoire de la région et des relations sino-britanniques. Ce moment marque non seulement le début d’une ère coloniale qui durera plus d’un siècle, mais aussi un changement géopolitique majeur en Asie de l’Est. Aujourd’hui encore, l’héritage de cette période continue d’influencer l’identité et l’histoire de Hong Kong.

Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy prête serment et devient officiellement le 35ᵉ président des États-Unis. Son discours d’investiture, resté célèbre pour son appel au courage et à l’engagement civique, marque le début d’une nouvelle ère pour l’Amérique et le monde. Cet événement historique symbolise le passage à une génération plus jeune et ambitieuse, dans un contexte international tendu par la Guerre froide.

Le Contexte Politique et Historique

Une élection marquante

L’élection présidentielle de 1960 oppose John F. Kennedy, candidat démocrate, au républicain Richard Nixon, alors vice-président. Cette campagne est marquée par le premier débat télévisé de l’histoire, qui joue un rôle crucial dans la perception des électeurs. Kennedy l’emporte avec une faible marge, illustrant la division du pays.

Un monde en pleine mutation

-

L’investiture de Kennedy intervient à une époque de bouleversements majeurs :

-

La Guerre froide oppose les États-Unis à l’Union soviétique.

-

La course à l’espace bat son plein.

Les tensions raciales aux États-Unis exigent des avancées en matière de droits civiques.

La Cérémonie d’Investiture

Un serment historique

Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy prête serment sur la Bible de sa famille, sous un froid glacial. Il devient le plus jeune président élu des États-Unis, à seulement 43 ans. Son accession au pouvoir symbolise le renouveau et l’optimisme.

Un discours mémorable

Son discours d’investiture, rédigé avec l’aide de son conseiller Theodore Sorensen, reste gravé dans l’histoire. Parmi les phrases les plus marquantes :

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

Cet appel au service et à la responsabilité inspire des millions d’Américains et façonne la présidence Kennedy.

Les Premiers Défis de la Présidence

La politique étrangère en première ligne

Kennedy hérite de tensions internationales majeures :

-

L’échec du débarquement de la baie des Cochons en avril 1961.

-

La construction du mur de Berlin en août 1961.

-

L’intensification de la guerre du Viêt Nam.

Ces événements marquent le début d’une présidence engagée dans la gestion de la Guerre froide.

La question des droits civiques

Kennedy se positionne également sur la question des droits civiques, bien que ses actions restent limitées durant les premiers mois de son mandat. Il devra faire face à une opposition forte du Sud ségrégationniste avant de s’impliquer davantage en faveur de l’égalité raciale.

Un moment clé de l'histoire américaine

L’investiture de John F. Kennedy le 20 janvier 1961 constitue un tournant de l’histoire des États-Unis. Jeune, charismatique et porteur d’un message d’espoir, il incarne une nouvelle ère de leadership. Malgré les défis à venir, ce moment reste gravé comme l’un des discours les plus inspirants du XXe siècle et le début d’une présidence qui marquera profondément l’Amérique et le monde.

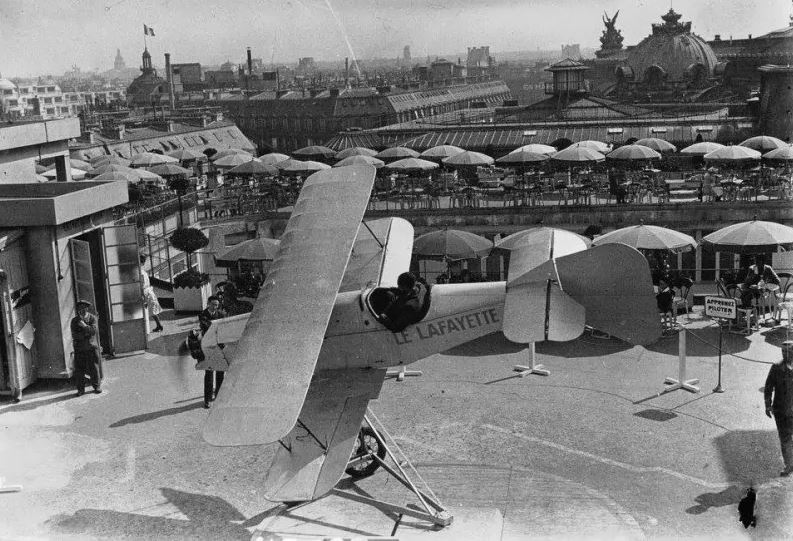

Le 19 janvier 1919, l’aviation française entre dans la légende avec un exploit des plus audacieux : l’atterrissage de Jules Védrines sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Ce pilote de renom, connu pour son audace et son habileté, réussit un défi périlleux qui marquera l’histoire de l’aviation et du progrès aéronautique. Comment cet exploit a-t-il été rendu possible et quelles en furent les conséquences ? Cet article revient sur cet événement hors du commun.

Contexte Historique

L’essor de l’aviation au début du XXe siècle

L’aviation connaît une avancée spectaculaire après la Première Guerre mondiale. Les pilotes de chasse, ayant acquis une grande maîtrise du vol, cherchent à repousser les limites de la technologie et de leurs capacités. Jules Védrines fait partie de ces pionniers de l’aéronautique qui veulent démontrer la fiabilité des avions dans un monde en pleine transition.

Jules Védrines, un pilote hors normes

Né en 1881, Jules Védrines se distingue par son tempérament intrépide et son ambition. Il remporte la Coupe Gordon Bennett en 1912 et multiplie les exploits aériens. Son audace lui vaut une grande notoriété et une réputation d’homme prêt à relever tous les défis.

L’atterrissage sur les Galeries Lafayette

Un défi audacieux

L’idée d’atterrir sur le toit des Galeries Lafayette ne vient pas seulement d’un goût du spectacle. En 1919, un concours organisé par le célèbre magasin parisien offre une récompense au premier pilote capable de réussir un tel exploit. Védrines, toujours en quête de prouesses, accepte le défi.

Une exécution millimétrée

Le 19 janvier 1919, Jules Védrines approche Paris à bord de son Caudron G.3. L’espace d’atterrissage est extrêmement réduit et nécessite une précision absolue. En contrôlant avec habileté son appareil, il parvient à poser son avion sur le toit du grand magasin, sous les regards médusés des Parisiens.

Les Conséquences de l’Exploit

Une popularité décuplée

L’atterrissage de Védrines fait immédiatement la une des journaux. Son exploit est perçu comme une démonstration éclatante des capacités de l’aviation et du génie des pilotes français.

L’impact sur l’aviation

Ce succès renforce l’idée que l’aviation peut devenir un moyen de transport fiable et accessible. Il illustre également l’évolution rapide des techniques de vol et ouvre la voie à de nouvelles expérimentations dans l’aviation civile et militaire.

Un Exploit Historique

L’atterrissage de Jules Védrines sur les Galeries Lafayette est l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de l’aviation française. Cet exploit, bien que risqué, témoigne de l’audace et du talent des pionniers du vol. Plus qu’un simple coup médiatique, il représente une avancée dans la perception des possibilités aéronautiques et inspire encore aujourd’hui les passionnés d’aviation.

Le 19 janvier 1839 marque la naissance de Paul Cézanne, l’un des artistes les plus influents de l’histoire de l’art moderne. Originaire d’Aix-en-Provence, il a joué un rôle déterminant dans la transition entre l’impressionnisme et le cubisme, influençant des générations de peintres après lui. Cet article revient sur les origines de cet artiste visionnaire, son parcours et l'impact de son œuvre sur l’histoire de l’art.

Contexte familial et jeunesse

Une enfance en Provence

Paul Cézanne voit le jour dans une famille aisée. Son père, Louis-Auguste Cézanne, est un banquier prospère, ce qui assure à Paul une certaine stabilité financière, bien que cela ne suffise pas à garantir son adhésion immédiate au monde de l’art.

Études et premières influences

Après des études au collège Bourbon d’Aix-en-Provence, Cézanne entreprend des études de droit pour satisfaire les attentes paternelles. Cependant, sa passion pour le dessin et la peinture l’amène à suivre des cours à l’École municipale de dessin d’Aix, où il rencontre Émile Zola, un ami fidèle qui jouera un rôle clé dans son évolution artistique.

L’appel de Paris et les débuts artistiques

Un départ décisif

En 1861, contre l’avis de son père, Paul Cézanne s’installe à Paris pour intégrer l’Académie Suisse, un atelier artistique où il côtoie Camille Pissarro et d’autres figures majeures de l’impressionnisme. Malgré des débuts difficiles, il s’imprègne des courants avant-gardistes et perfectionne son style.

Une approche singulière

Cézanne, bien que proche des impressionnistes, se distingue rapidement par une approche plus structurée de la peinture. Il cherche à capter l’essence des formes et de la lumière, préparant ainsi le terrain pour les évolutions du cubisme.

Un artiste incompris devenu une référence

Une reconnaissance tardive

Pendant de nombreuses années, Cézanne peine à être reconnu par les cercles académiques et le grand public. Ses œuvres sont souvent rejetées par le Salon officiel, mais trouvent un écho favorable auprès des jeunes peintres et marchands d’art, qui perçoivent la modernité de son travail.

Une influence durable

Ce n’est qu’à la fin de sa vie que Paul Cézanne acquiert une reconnaissance institutionnelle. Ses recherches sur la composition, la couleur et la perspective marqueront profondément l’histoire de l’art, influençant Picasso, Braque et de nombreux artistes du XXe siècle.

L'aube d'un maître de la peinture moderne

La naissance de Paul Cézanne en 1839 fut celle d’un génie précurseur, qui bouleversa les codes établis de la peinture pour ouvrir la voie à l’art moderne. Son héritage demeure aujourd’hui incontesté, et son influence se ressent dans de nombreux courants artistiques. De ses débuts à Aix-en-Provence jusqu’à sa reconnaissance tardive, Cézanne incarne l’artiste visionnaire dont l’œuvre continue d’inspirer et de fasciner.

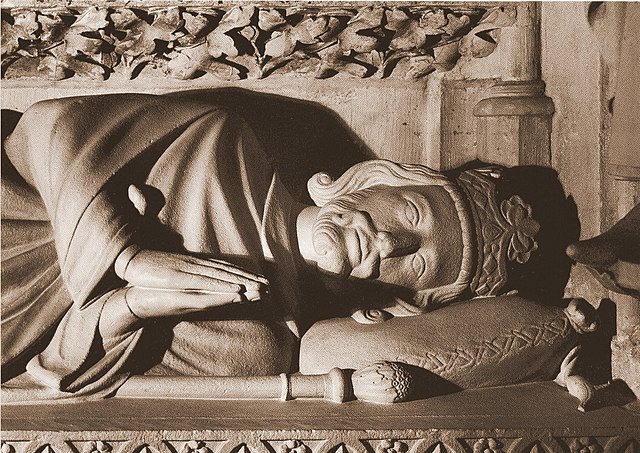

Le roi Dagobert Ier, l’un des monarques les plus célèbres de la dynastie mérovingienne, est souvent évoqué à travers la célèbre chanson populaire Le Bon Roi Dagobert. Pourtant, au-delà de cette image folklorique, il fut un souverain influent qui marqua l’histoire du VIIe siècle. Sa mort, survenue le 19 janvier 639, signe la fin d’une époque et amorce une transition politique décisive pour le royaume franc. Cet article explore les circonstances de son décès, ses réalisations et l’héritage qu’il laisse à la postérité.

Le Règne de Dagobert Ier

Une montée au pouvoir stratégique

Fils de Clotaire II, Dagobert Ier hérite du trône en 629 et parvient à unifier les royaumes francs sous son autorité. Contrairement à ses prédécesseurs, il s’efforce de consolider le pouvoir royal en s’appuyant sur des conseillers compétents comme Saint Éloi et Pépin de Landen.

Un roi bâtisseur et réformateur

Sous son règne, Dagobert développe l’administration royale, encourage les échanges commerciaux et favorise l’essor culturel et religieux. Il est notamment à l’origine de la fondation de la célèbre abbaye de Saint-Denis, qui deviendra plus tard la nécropole des rois de France.

Les Derniers Jours du Roi Dagobert

Une maladie fatale

Au début de l’année 639, Dagobert tombe gravement malade. Son état de santé se détériore rapidement, et il se retire à l’abbaye de Saint-Denis, où il reçoit les derniers sacrements. Selon les chroniques de l’époque, sa maladie serait due à des complications digestives ou à une infection, bien que les causes exactes restent incertaines.

Un décès à Saint-Denis

Le 19 janvier 639, Dagobert Ier s’éteint, entouré de religieux et de ses proches. Sa mort marque un tournant, car elle précipite la montée en puissance des maires du palais, qui exerceront une influence croissante sur le pouvoir royal.

L’Héritage et l’Influence Posthume

La succession fragile

À sa mort, son royaume est divisé entre ses fils, Clovis II et Sigebert III, sous l’influence de leurs régents respectifs. Cette fragmentation affaiblit l’autorité royale et prépare l’avènement de l’ère des « rois fainéants ».

Une mémoire entre histoire et légende

Si Dagobert Ier est aujourd’hui surtout connu grâce à une chanson humoristique datant du XVIIIe siècle, son règne demeure une période clé de l’histoire mérovingienne. Son soutien aux arts, à la religion et à l’administration royale a durablement marqué la monarchie franque.

Fin d'un Règne Légendaire

La mort du roi Dagobert Ier en 639 clôt un chapitre important de l’histoire mérovingienne. Si son règne fut marqué par des réformes notables, son décès entraîna une redistribution du pouvoir qui affaiblit progressivement la dynastie. Entre mémoire populaire et héritage historique, Dagobert reste une figure fascinante, dont l’influence dépasse largement l’image folklorique du roi distrait de la célèbre comptine.

Le 18 janvier 1862, l'Église catholique reconnaît officiellement les 18 apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, survenues quatre ans plus tôt à Bernadette Soubirous. Cet événement marque un tournant décisif dans l’histoire du culte marial et fait de Lourdes un centre spirituel majeur. Quelles étaient les circonstances de ces apparitions ? Comment s’est déroulé le processus de reconnaissance par l’Église ? Cet article explore le contexte et les conséquences de cette décision historique.

Le contexte des apparitions de Lourdes

Une époque troublée

Le milieu du XIXe siècle est marqué par de profondes mutations sociales et religieuses en France. La Révolution industrielle transforme la société, tandis que l’Église cherche à maintenir son influence face à un monde en pleine sécularisation.

L’histoire de Bernadette Soubirous

En 1858, une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, affirme avoir été témoin de 18 apparitions d'une "dame" dans la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Au fil des visions, cette figure se présente comme "l'Immaculée Conception", un dogme proclamé par le pape Pie IX quatre ans plus tôt, renforçant ainsi l’idée d’une manifestation divine.

L'enquête ecclésiastique et la reconnaissance officielle

Une prudence initiale

Face à ces déclarations extraordinaires, l'Église adopte une position réservée. Un comité d’enquête, dirigé par l’évêque de Tarbes, Mgr Laurence, est mis en place pour examiner les témoignages et évaluer la nature des événements.

La proclamation de 1862

Après quatre ans d’investigations approfondies, le 18 janvier 1862, Mgr Laurence publie une lettre pastorale dans laquelle il affirme :

"Nous jugeons que l'Immaculée Mère de Dieu est réellement apparue à Bernadette Soubirous."

Cette déclaration confère une reconnaissance officielle aux événements de Lourdes et permet le développement du sanctuaire.

L'impact de la reconnaissance des apparitions

Lourdes, un lieu de pèlerinage mondial

Dès la reconnaissance des apparitions, Lourdes attire des pèlerins du monde entier. Le sanctuaire se développe rapidement avec la construction de la basilique de l’Immaculée-Conception, inaugurée en 1876.

Une influence durable

Lourdes devient un symbole du culte marial et de la foi populaire. Le site est associé à des guérisons inexplicables, renforçant son statut de lieu de miracles.

L'Héritage de Lourdes

La reconnaissance officielle des apparitions de Lourdes en 1862 a profondément marqué l’histoire du catholicisme. Cet événement a non seulement transformé Lourdes en un centre spirituel international, mais il a également renforcé la place de la Vierge Marie dans la foi chrétienne. Aujourd’hui encore, des millions de pèlerins s’y rendent chaque année, témoignant de la portée intemporelle de cette reconnaissance.

Le 18 janvier 1800 marque une étape décisive dans l'histoire économique et financière de la France avec la création de la Banque de France. Fondée sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, cette institution devait stabiliser le système monétaire français et restaurer la confiance dans l'économie après les turbulences révolutionnaires. Comment et pourquoi cette banque a-t-elle vu le jour ? Quels étaient ses objectifs et son impact sur la société française ? Cet article revient sur les origines et les premières années de cette institution qui demeure aujourd’hui un acteur central de la politique monétaire.

Contexte économique et politique de la fin du XVIIIe siècle

Les turbulences financières de la Révolution

La Révolution française a profondément bouleversé l'économie du pays. L'État, criblé de dettes, avait tenté de remédier à la crise en émettant des assignats, une monnaie papier garantissant la valeur des biens nationaux. Cependant, l'inflation galopante et la défiance envers ce système ont rapidement mené à l’effondrement du crédit public et à un chaos financier.

Bonaparte face à la nécessité d'une réforme monétaire

Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, la France est en proie à une instabilité économique majeure. Le besoin d'une institution capable de centraliser l'émission monétaire et d'assurer la stabilité du système financier se fait pressant. C'est dans ce contexte que la Banque de France voit le jour le 18 janvier 1800.

La fondation de la Banque de France

Un projet inspiré des modèles européens

Bonaparte s’inspire des banques centrales européennes, notamment la Banque d’Angleterre, pour concevoir une institution privée mais placée sous contrôle étatique. Il s’appuie sur des financiers influents et des banquiers parisiens pour bâtir cette nouvelle structure.

Objectifs et missions initiales

La Banque de France reçoit plusieurs missions clés dès sa création :

-

Émettre une monnaie fiable et encadrer sa circulation.

-

Stabiliser l'économie en finançant les besoins de l'État.

-

Faciliter le crédit aux entreprises et aux particuliers.

-

Rétablir la confiance du public envers le système bancaire.

-

Les premiers défis et l'évolution de l'institution

-

Les premières années : Une adaptation progressive

Dans un premier temps, la Banque de France est principalement au service des grandes institutions et du gouvernement. Cependant, Napoléon souhaite étendre son rôle pour toucher davantage l'économie nationale. En 1803, elle obtient le monopole de l’émission des billets de banque à Paris, consolidant ainsi son rôle central.

Vers une institution d'État

Si la Banque de France demeure initialement une entité privée, son rapprochement progressif avec l’État en fait un outil stratégique de la politique économique du pays. Elle deviendra plus tard une véritable banque centrale, jouant un rôle fondamental dans la régulation monétaire.

Héritage et influence actuelle

Un pilier du système financier français

Depuis sa création, la Banque de France a évolué pour s’adapter aux défis économiques contemporains. Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial au sein de l’Eurosystème et contribue à la mise en œuvre des politiques monétaires de la zone euro.

Un modèle qui a traversé les siècles

Malgré les réformes et les crises, la Banque de France reste une institution clé du paysage économique français. Son rôle dans la gestion de l’inflation, le contrôle du crédit et la supervision des banques en fait un acteur incontournable.

Marque un tournant dans l’histoire économique française

La création de la Banque de France le 18 janvier 1800 a marqué un tournant dans l’histoire économique française. Née d’un besoin de stabilité après les troubles révolutionnaires, elle a su évoluer pour devenir une référence en matière de politique monétaire. Plus de deux siècles après sa fondation, son influence demeure essentielle dans la régulation financière et l’accompagnement de l’économie nationale et européenne.

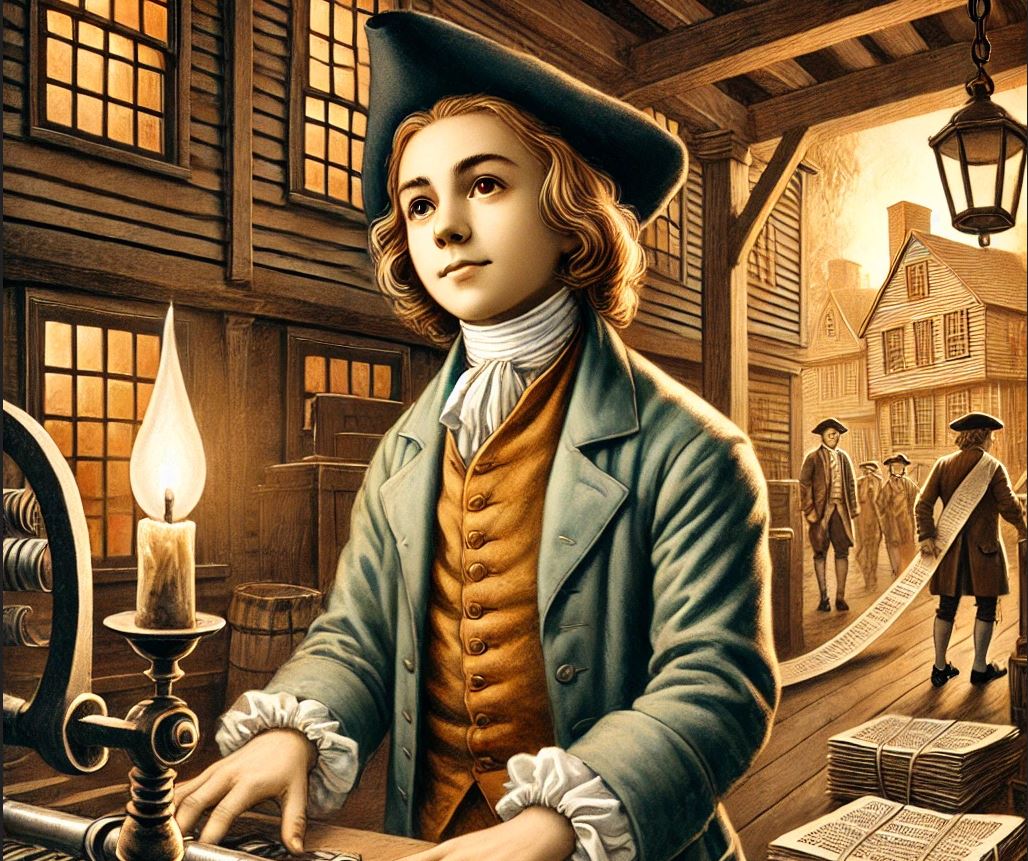

Le 17 janvier 1706, naît à Boston, dans la colonie du Massachusetts, un homme qui marquera profondément l’histoire des États-Unis et du monde : Benjamin Franklin. À la fois imprimeur, écrivain, scientifique, diplomate et homme politique, il incarne l’esprit des Lumières et contribue à l’indépendance américaine. Cet article revient sur les origines et les premières années de cet esprit novateur.

Un Enfant du Nouveau Monde

Une Famille Nombreuse et Modeste

Benjamin Franklin voit le jour dans une famille nombreuse. Son père, Josiah Franklin, est un modeste fabricant de chandelles et de savons, tandis que sa mère, Abiah Folger, élève leurs nombreux enfants avec rigueur. Benjamin est le quinzième d’une fratrie de dix-sept enfants, grandissant dans un environnement où l’éducation est valorisée, mais où les ressources financières sont limitées.

Une Éducation Brève mais Marquante

Bien que passionné par les livres et avide de connaissances, le jeune Franklin quitte l’école à l’âge de 10 ans pour aider son père dans son atelier. Il apprend cependant en autodidacte, développant un goût prononcé pour la lecture et la réflexion philosophique.

L’Apprentissage du Métier d’Imprimeur

Un Début dans l’Imprimerie

À 12 ans, Benjamin Franklin devient apprenti chez son frère aîné James Franklin, imprimeur et éditeur d’un journal local, le New England Courant. Ce travail lui permet d’accéder à une grande diversité de textes et d’aiguiser son esprit critique.

Premiers Écrits et Émancipation

Passionné par l’écriture, Franklin rédige anonymement des articles sous le pseudonyme de Silence Dogood, dénonçant les travers de la société coloniale. Ses textes rencontrent un certain succès, mais son frère refuse de le reconnaître comme un véritable écrivain. À 17 ans, Benjamin décide alors de fuir Boston pour chercher fortune ailleurs.

Une Nouvelle Vie à Philadelphie

Un Départ Audacieux

En 1723, Franklin s’installe à Philadelphie, une ville dynamique où il trouve rapidement du travail dans une imprimerie. Son intelligence et son ambition lui permettent de se faire un nom dans le milieu des publications.

Un Voyage en Angleterre

Grâce à son talent et aux opportunités qu’il saisit, il part à Londres en 1724 pour perfectionner ses compétences d’imprimeur. Ce séjour l’ouvre aux idées des Lumières européennes, qui influenceront profondément sa pensée et ses engagements futurs.

Premières Réussites et Début d’une Carrière Prometteuse

De retour en Pennsylvanie, Franklin ouvre sa propre imprimerie et fonde en 1729 le journal The Pennsylvania Gazette, qui devient rapidement un des plus influents de la colonie. Il publie également Poor Richard’s Almanack, un recueil de maximes et de conseils pratiques, qui connaît un immense succès.

Son ascension ne fait que commencer. À la fois entrepreneur, inventeur et futur homme d’État, Benjamin Franklin deviendra l’un des pères fondateurs des États-Unis.

Un Visionnaire des Lumières

La naissance de Benjamin Franklin en 1706 marque l’arrivée d’un esprit hors du commun, dont les contributions à la science, à la politique et à la culture influenceront durablement l’histoire. De son apprentissage difficile à son ascension fulgurante, ses premières années démontrent déjà une curiosité insatiable et une détermination sans faille. L’homme qui deviendra diplomate, inventeur et révolutionnaire n’était encore qu’un jeune apprenti, avide de savoir et prêt à changer le monde.

Le 17 janvier 1933 marque la naissance d’une future légende de la chanson : Iolanda Cristina Gigliotti, plus connue sous le nom de Dalida. Née au Caire, en Égypte, cette artiste à la voix envoûtante et au charisme unique allait marquer plusieurs générations. Son parcours, mêlant glamour, passion et drames, débute dans une famille d’origine italienne où la musique et le spectacle jouent un rôle clé. Cet article retrace ses premières années, son enfance égyptienne et les premiers pas de celle qui deviendra une icône internationale.

Les Origines de Dalida : Entre l’Italie et l’Égypte

Une Famille d’Artistes

Dalida naît dans une famille italienne installée en Égypte. Son père, Pietro Gigliotti, est un violoniste talentueux qui joue à l’Opéra du Caire, tandis que sa mère, Giuseppina, veille sur ses enfants avec amour et rigueur. Cette influence musicale marquera profondément la petite Iolanda.

Une Enfance au Caire

En grandissant dans le quartier cosmopolite de Choubra, la jeune fille évolue dans une Égypte multiculturelle, où coexistent les influences orientales et occidentales. Bien qu’elle grandisse avec une éducation stricte dans un couvent catholique, elle développe très tôt une passion pour le spectacle.

Les Premiers Pas vers la Lumière

Une Beauté Remarquée

Si la musique est omniprésente dans sa famille, c’est pourtant grâce à sa beauté que Dalida se fait d’abord remarquer. En 1954, à l’âge de 21 ans, elle participe au concours de Miss Égypte et remporte le titre. Ce couronnement lui ouvre les portes du cinéma.

Débuts dans le Cinéma Égyptien

Après son sacre, elle décroche de petits rôles dans des films égyptiens. Son rêve de devenir actrice semble alors prendre forme, mais elle sait que pour aller plus loin, elle doit élargir ses horizons.

Paris : Le Tournant d’une Vie

Le Grand Départ

En 1954, Dalida quitte l’Égypte et s’installe à Paris, déterminée à se faire un nom dans le monde du spectacle. Elle suit des cours de théâtre et enchaîne les auditions, cherchant à percer dans le cinéma français.

Une Voix Révélée

Si le cinéma lui ouvre quelques portes, c’est finalement la chanson qui lui permet de briller. Elle commence à se produire dans des cabarets et attire rapidement l’attention de Bruno Coquatrix, directeur de l’Olympia, et d’Eddie Barclay, producteur influent de l’époque.

L’Ascension d’une Étoile

En 1956, Dalida enregistre son premier grand succès, "Bambino", qui la propulse sur le devant de la scène musicale française. Dès lors, son destin est scellé : elle devient une star incontournable, enchaînant les tubes et les tournées internationales.

Une Étoile Éblouissante Née

La naissance de Dalida n’était que le premier chapitre d’une vie fascinante et intense. De son enfance au Caire à ses débuts à Paris, elle a su transformer chaque étape de son parcours en tremplin vers la gloire. Si sa carrière sera marquée par des triomphes éclatants et des drames personnels, son héritage musical demeure immortel. Dalida, bien plus qu’une chanteuse, est devenue une légende intemporelle.

Le 16 janvier 1969, l’Union soviétique réalise une prouesse historique : le premier amarrage orbital réussi entre deux engins habités. Cette manœuvre, effectuée entre Soyouz 4 et Soyouz 5, marque une étape essentielle dans la conquête spatiale et prépare le terrain pour les futures stations orbitales. Retour sur une mission audacieuse qui a mis à l’épreuve la technologie spatiale et le courage des cosmonautes soviétiques.

Une Course Spatiale Toujours Plus Intense

Dans les années 1960, la Guerre Froide pousse les États-Unis et l’URSS à rivaliser d’ingéniosité pour la conquête de l’espace. Après l’alunissage américain prévu pour 1969 avec Apollo 11, les Soviétiques cherchent à démontrer leur maîtrise des vols habités et de l’amarrage spatial, élément clé pour leurs futures missions lunaires et stations orbitales.

L’objectif de la mission Soyouz 4 et 5 est donc clair :

- Réaliser un amarrage en orbite basse

- Transférer des cosmonautes d’un vaisseau à l’autre

- Tester la viabilité des futurs modules orbitaux

Le Déroulement de la Mission : Une Coordination Millimétrée

Lancement de Soyouz 4 : Le Début d’un Exploit

Le 14 janvier 1969, le vaisseau Soyouz 4 est lancé avec à son bord Vladimir Shatalov. Il a pour mission d’attendre l’arrivée d’un autre vaisseau pour réaliser l’amarrage.

Soyouz 5 : Un Équipage Expérimenté

Le lendemain, le 15 janvier, Soyouz 5 est lancé avec Boris Volynov, Aleksei Yeliseyev, et Yevgeny Khrunov. L’objectif est clair : les deux vaisseaux doivent s’amarrer et permettre à des cosmonautes de passer d’un vaisseau à l’autre en plein vol orbital.

Un Amarrage Spatial Historique

Le 16 janvier 1969, après plusieurs manœuvres précises, Soyouz 4 et Soyouz 5 s’amarrent avec succès en orbite terrestre. C’est une première dans l’histoire spatiale : deux vaisseaux habités soviétiques forment un « premier prototype de station spatiale ».

Les cosmonautes Yeliseyev et Khrunov quittent Soyouz 5 en combinaison spatiale pour rejoindre Soyouz 4 via une sortie extravéhiculaire. Ce transfert humain en orbite est une étape clé pour les futurs projets de stations spatiales.

Un Retour Périlleux sur Terre

Si l’amarrage est un succès, le retour de Soyouz 5 est bien plus problématique. Après la séparation des modules, la capsule rencontre un problème de rentrée atmosphérique : elle se retourne à l’envers, exposant la partie la moins protégée aux températures extrêmes.

Heureusement, le vaisseau finit par se redresser, mais Boris Volynov subit une rentrée extrêmement brutale. L’atterrissage est si violent qu’il se fracture plusieurs dents à l’impact. Malgré tout, il survit, faisant de cette mission une réussite stratégique.

Un Héritage Durable pour l’Exploration Spatiale

L’amarrage de Soyouz 4 et Soyouz 5 démontre que le transfert d’équipage entre vaisseaux est possible, ouvrant la voie aux futures missions de collaboration orbitale, notamment :

- La construction des stations Saliout et Mir

- Le développement de l’actuelle Station Spatiale Internationale (ISS)

- La coopération spatiale avec d’autres nations à travers des missions communes

L’Union soviétique, bien que devancée par les États-Unis sur l’alunissage, marque ici un point clé dans la course à l’espace.

Un Rendez-vous Cosmique Historique

La mission Soyouz 4 et Soyouz 5 représente un jalon fondamental de l’histoire spatiale. Elle prouve la faisabilité des opérations d’amarrage et de transfert en orbite, compétences essentielles pour les futures missions habitées vers la Lune et au-delà. Bien que l’URSS n’ait jamais envoyé d’homme sur la Lune, cette avancée a consolidé son rôle de pionnier dans l’exploration spatiale et influencé les missions de coopération internationale à venir.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la course à la vitesse dans l’aviation militaire s’accélère. Parmi les appareils qui marquent cette période, le Gloster Meteor MK 4 s’impose comme un pionnier de l’aviation à réaction. Cet avion britannique établit des records de vitesse et renforce la suprématie technologique du Royaume-Uni dans l’aviation de l’après-guerre. Cet article retrace son développement, ses performances et son impact sur l’aviation mondiale.

Contexte et développement du Gloster Meteor

L’héritage du Gloster Meteor

Le Gloster Meteor, conçu par la société Gloster Aircraft Company, est le premier avion à réaction britannique à entrer en service. Développé initialement pendant la Seconde Guerre mondiale, il apporte une révolution dans la conception aéronautique et démontre le potentiel des moteurs à réaction.

Vers une version améliorée du Gloster

Après la fin du conflit, la nécessité d’un avion encore plus performant pousse les ingénieurs à concevoir une version améliorée : le Gloster Meteor MK 4. Doté de moteurs plus puissants Rolls-Royce Derwent 5, ce modèle est conçu pour repousser les limites de la vitesse et améliorer ses capacités opérationnelles.

Les performances du Meteor MK 4

Un record de vitesse historique

Le 7 novembre 1945, le Gloster Meteor MK 4 établit un nouveau record de vitesse pour un avion à réaction en atteignant 975 km/h. Cette performance impressionnante marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation militaire et place le Royaume-Uni en tête des nations développant des avions à réaction.

Innovations techniques

Le Meteor MK 4 bénéficie de plusieurs améliorations notables, notamment :

-

Une structure renforcée pour supporter des vitesses élevées.

-

Des réacteurs optimisés offrant une meilleure puissance et une consommation réduite.

-

Une aérodynamique améliorée réduisant la traînée et augmentant la stabilité en vol.

Impact sur l’aviation militaire et civile

Influence sur la conception des futurs avions

Le succès du Meteor MK 4 inspire la conception des générations suivantes d’avions à réaction. Ses avancées technologiques sont intégrées dans de nombreux projets aéronautiques britanniques et internationaux.

Une exportation réussie

Le Meteor MK 4 est rapidement adopté par plusieurs forces aériennes dans le monde. Son succès à l’exportation contribue à asseoir la réputation du Royaume-Uni en tant que leader dans le domaine des avions de chasse à réaction.

Une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation

Le Gloster Meteor MK 4 marque une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation. En devenant l’avion à réaction le plus rapide de son époque, il illustre l’excellence technologique britannique et prépare le terrain pour les futurs avions supersoniques. Son héritage perdure à travers les innovations qu’il a inspirées et les records qu’il a établis.

Le Lioré et Olivier LeO 451 est un bombardier français emblématique conçu à la fin des années 1930. Destiné à moderniser l’aviation militaire française, son développement a marqué une avancée significative dans l’aéronautique. Le premier vol expérimental de son prototype a été un moment clé dans son histoire, déterminant son avenir opérationnel et ses performances en combat. Cet article retrace les circonstances de ce vol, les défis techniques rencontrés et l’impact de cet avion sur l’aviation française.

Contexte et genèse du projet Lioré et Olivier LeO 451

Un besoin de modernisation

À la fin des années 1930, l’aviation militaire française souffre d’un retard technologique face aux puissances émergentes. Le gouvernement lance un programme de modernisation et charge plusieurs constructeurs de développer des avions répondant aux exigences de vitesse, de maniabilité et de capacité de bombardement accrues. C’est dans ce contexte que la société Lioré et Olivier conçoit le LeO 451.

La conception du prototype

Le développement du LeO 451 commence en 1936 avec l’objectif de créer un bombardier moyen rapide et performant. L’appareil est doté d’une structure moderne en métal, d’un train d’atterrissage escamotable et d’un cockpit profilé pour réduire la traînée aérodynamique. Ces innovations lui promettent un avantage certain sur les modèles précédents.

Le premier vol expérimental

Les préparatifs avant le décollage

Avant son vol inaugural, le prototype subit une batterie de tests au sol pour vérifier la solidité de sa structure et la fiabilité de ses moteurs. Les ingénieurs surveillent particulièrement le fonctionnement des moteurs Gnome-Rhône 14N, essentiels à la puissance et à la maniabilité de l’avion.

Un moment clé pour l’aéronautique française

Le premier vol du LeO 451 a lieu en 1937 sur l’aérodrome de Villacoublay. Aux commandes, un pilote d’essai expérimenté prend place dans le cockpit. L’appareil s’élève dans les airs avec succès, démontrant une bonne stabilité et une vitesse impressionnante pour l’époque. Les premiers essais révèlent quelques ajustements nécessaires, notamment sur les commandes et la motorisation, mais confirment le potentiel de l’appareil.

Impact et évolution du LeO 451

De l’expérimentation à la production en série

Après son premier vol, le LeO 451 entre dans une phase d’amélioration et d’optimisation. La production en série est décidée en 1938 pour équiper les forces aériennes françaises. Toutefois, des retards et des difficultés industrielles ralentissent sa mise en service à grande échelle.

Une utilisation en temps de guerre

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le LeO 451 est engagé dans plusieurs missions de bombardement et de reconnaissance. Malgré ses qualités, il souffre d’un nombre limité d’exemplaires disponibles et d’un manque d’accompagnement dans son développement. Néanmoins, il reste un témoignage du savoir-faire aéronautique français de l’époque.

Le Baptême des Cieux

Le premier vol expérimental du prototype Lioré et Olivier LeO 451 marque une avancée significative pour l’aviation militaire française. Conçu pour moderniser la flotte aérienne, cet appareil innovant a montré des performances prometteuses dès ses premiers essais. Bien que son exploitation ait été entravée par divers obstacles, il demeure un jalon important dans l’histoire aéronautique et un symbole du progrès technologique de son époque.

Le 16 janvier 1547 marque un tournant majeur dans l’histoire de la Russie : Ivan Vassiliévitch, plus connu sous le nom d’Ivan le Terrible, est couronné premier tsar de Russie. Cet événement fondateur initie une nouvelle ère politique et renforce le pouvoir central du souverain sur l’ensemble du pays. Mais qui était Ivan IV, et quelles furent les répercussions de son couronnement sur l’histoire russe ?

Contexte historique de l'ascension d’Ivan IV

La Russie avant Ivan IV

Avant l’avènement d’Ivan IV, la Russie était un territoire en pleine mutation. Fragmentée en principautés et soumise aux influences mongoles depuis le XIIIe siècle, elle peinait à s’imposer comme une puissance unifiée. Son grand-père, Ivan III, et son père, Vassili III, avaient amorcé une centralisation du pouvoir, mais l’État russe restait fragile face aux conflits internes et aux menaces extérieures.

Une accession précoce au pouvoir

Né en 1530, Ivan IV devient grand-prince de Moscou à l’âge de trois ans, à la mort de son père. Durant son enfance, il est sous la tutelle de régents qui se disputent l’influence sur le jeune souverain, ce qui le marque profondément et forge son caractère autoritaire. À 16 ans, il décide d’asseoir son autorité en se couronnant lui-même tsar de toutes les Russies, affirmant ainsi son pouvoir absolu.

Le couronnement d’Ivan IV

Une cérémonie grandiose

Le couronnement d’Ivan IV a lieu dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou. Pour la première fois, un souverain russe adopte le titre de tsar (dérivé du mot latin « César »), revendiquant ainsi un héritage impérial et une légitimité supérieure à celle des princes de Moscou. Lors de la cérémonie, il reçoit les insignes du pouvoir : la couronne de Monomaque, le sceptre et l’orbe, symbolisant son autorité suprême.

Une nouvelle conception du pouvoir

En prenant le titre de tsar, Ivan IV se distingue de ses prédécesseurs en affirmant une souveraineté qui dépasse celle d’un simple grand-prince. Il considère son autorité comme émanant directement de Dieu, ce qui le place au-dessus de la noblesse et justifie un pouvoir absolu.

Les conséquences du couronnement

La centralisation du pouvoir

Ivan IV engage immédiatement des réformes destinées à renforcer son autorité et à moderniser l’administration. Il met en place un système de gouvernance plus structuré, crée un corps de fonctionnaires fidèles et réduit l’influence des boyards (nobles russes), souvent perçus comme des obstacles à son pouvoir.

Une politique expansionniste

Sous son règne, la Russie connaît une expansion territoriale significative. Il mène des campagnes militaires contre les khanats de Kazan et d’Astrakhan, annexant de vastes territoires et ouvrant la voie à la future domination russe sur la Sibérie. Toutefois, ses guerres prolongées contre la Pologne-Lituanie et la Suède affaiblissent l’économie et provoquent des crises internes.

Le début d’un règne contrasté

Si les premières années de son règne sont marquées par des réformes positives, Ivan IV sombre progressivement dans une gouvernance tyrannique. Après la mort de sa première épouse, Anastasia Romanovna, il devient de plus en plus suspicieux et paranoïaque, ce qui le conduit à instaurer l’Opritchnina, une période de répression sanglante visant à écraser toute opposition.

Naissance officielle du titre de tsar

Le couronnement d’Ivan IV en 1547 marque la naissance officielle du titre de tsar et l’affirmation de la Russie comme une puissance centralisée. Son règne, à la fois réformateur et autoritaire, laisse une empreinte indélébile sur l’histoire du pays. S’il est souvent qualifié de « Terrible », son ascension au pouvoir inaugure une dynastie et une vision impériale qui façonneront la Russie pour les siècles à venir.

L'inauguration du barrage d'Assouan, le 15 janvier 1971, a marqué un tournant dans l'histoire de l'Égypte moderne. Symbole de progrès et de souveraineté nationale, cette gigantesque infrastructure a transformé le Nil en une ressource stratégique, renforçant le développement économique et agricole du pays. Ce projet, ambitieux et controversé, continue d’influencer la vie des Égyptiens et l’écosystème environnant. Cet article explore les origines, les défis et les impacts de cet ouvrage emblématique.

L'Égypte et le Nil, un Lien Millénaire

Une dépendance au fleuve

Depuis l’Antiquité, le Nil est la source de vie de l’Égypte, irriguant les terres arides et nourrissant des générations. Cependant, ses crues imprévisibles posaient de nombreux problèmes, allant de l’inondation des villages à la destruction des récoltes.

Le rêve d’un contrôle hydraulique

L'idée de maîtriser les eaux du Nil n'était pas nouvelle. Dès le XIXe siècle, des barrages plus modestes avaient été construits. Cependant, l’indépendance acquise en 1952 sous Gamal Abdel Nasser permit de concrétiser un projet à la hauteur des ambitions nationales.

La Construction : Un Défi Politique et Technique

Le financement et l’assistance internationale

Le projet du Haut Barrage d'Assouan nécessitait des ressources colossales. Après des tensions avec les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Union soviétique fournit un soutien financier et technique, marquant ainsi une nouvelle alliance géopolitique pour l'Égypte.

Un chantier titanesque

Commencé en 1960, le barrage est un chef-d’œuvre d’ingénierie. S’étendant sur plus de 3,5 km, il a nécessité le déplacement de milliers de personnes et la construction du lac Nasser, l'un des plus grands réservoirs artificiels au monde.

Les Impacts : Entre Développement et Controverses

Une révolution agricole et énergétique

Grâce au barrage, l'Égypte bénéficie d'une irrigation maîtrisée et d'une production d’électricité hydroélectrique, alimentant des millions de foyers. Les récoltes sont devenues plus stables, contribuant à l’autosuffisance alimentaire du pays.

Les défis environnementaux et sociaux

Malgré ses avantages, le barrage a également engendré des défis majeurs. Le déplacement des communautés nubiennes, la perte de terres fertiles en aval et l’impact sur l’écosystème du delta du Nil sont autant de problématiques qui restent au cœur des débats.

L’Héritage : Une Leçon pour les Générations Futures

Un symbole de modernité

Le Haut Barrage d'Assouan est souvent présenté comme l’un des plus grands accomplissements de l’Égypte moderne, reflétant l'ambition et la résilience d’un peuple en quête de progrès.

Un modèle pour les projets hydrauliques

Aujourd’hui, ce barrage inspire d’autres nations qui souhaitent exploiter leurs ressources en eau de manière durable, tout en soulignant l'importance d'évaluer les impacts sociaux et environnementaux.

Une Révolution Hydraulique

L'inauguration du barrage d'Assouan reste une étape clé de l’histoire contemporaine de l’Égypte. Cette œuvre monumentale incarne à la fois les espoirs et les défis d’un développement rapide. Plus de 50 ans après sa mise en service, le barrage demeure un sujet de fascination et d’apprentissage, nous rappelant que chaque progrès technologique doit s'accompagner d'une réflexion profonde sur ses conséquences à long terme.

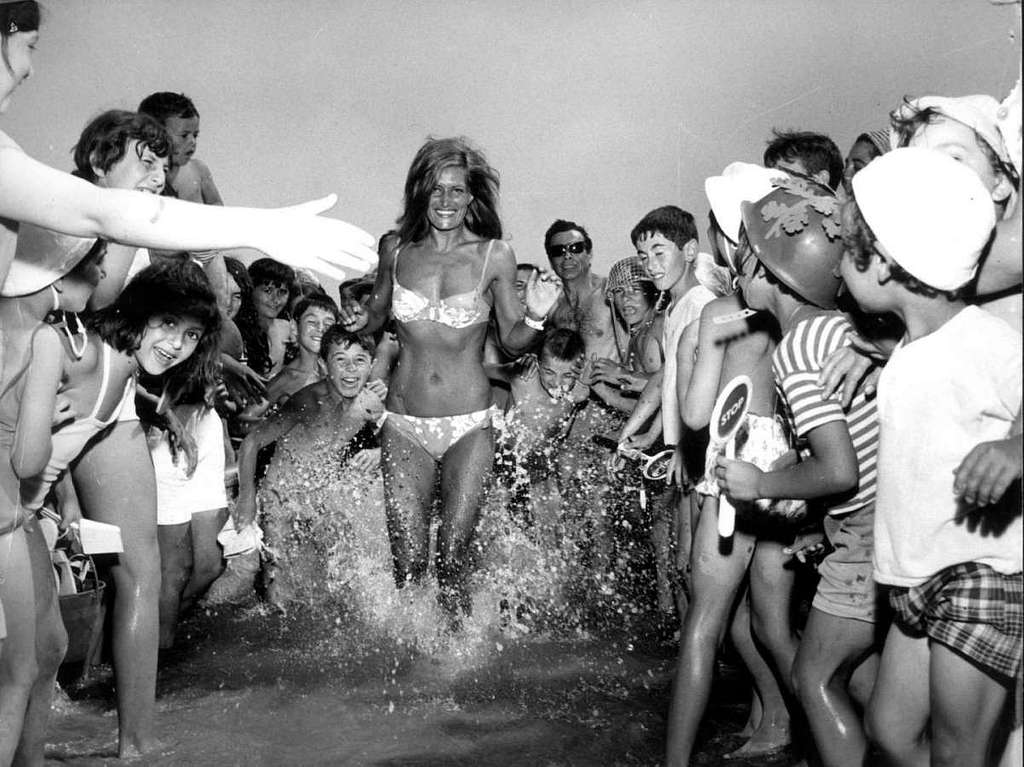

Le 15 janvier 1929 marque la naissance d’un homme qui allait changer le cours de l’histoire : Martin Luther King Jr. Leader charismatique et militant des droits civiques, il a incarné la lutte pacifique contre la ségrégation raciale et les inégalités sociales aux États-Unis. Cet article revient sur les débuts de cet homme visionnaire, son engagement pour la justice et son héritage durable dans le monde entier.

Une Enfance entre Foi et Injustice

Le berceau de la foi

Martin Luther King Jr. naît à Atlanta, en Géorgie, dans une famille profondément ancrée dans la foi chrétienne. Son père, pasteur, joue un rôle clé dans son éducation morale et spirituelle, inculquant des valeurs d’amour, de justice et de non-violence.

Le poids de la ségrégation

Dès son plus jeune âge, il fait l’expérience des discriminations raciales imposées par les lois Jim Crow. Ces injustices marquent son esprit et nourrissent sa détermination à œuvrer pour un monde plus égalitaire.

Les Études et l’Éveil d’une Conscience Sociale

Un brillant parcours académique

Après avoir obtenu son diplôme en sociologie, King poursuit des études de théologie. Il est influencé par des penseurs tels que Mahatma Gandhi, dont les principes de non-violence deviendront le pilier de sa philosophie de lutte.

Le début de l’activisme

C’est au cours de ses études que King commence à comprendre l’importance d’une mobilisation collective pour changer la société. Il s’implique dans des mouvements prônant l’égalité raciale et prépare le terrain pour son futur leadership.

Le Visionnaire qui a Changé le Monde

Le pasteur devient un leader

En 1955, King émerge sur la scène nationale lors du boycott des bus de Montgomery, un mouvement déclenché par Rosa Parks. Sa capacité à inspirer par ses discours et son engagement pour la non-violence en font rapidement une figure emblématique.

Un combat pacifique mais ferme

À travers des actions comme les marches de Selma et son discours historique I Have a Dream, Martin Luther King Jr. devient le visage de la lutte contre l’injustice raciale, galvanisant des millions de personnes à travers les États-Unis et le monde.

L’Héritage d’un Homme d’Exception

Un prix Nobel pour la paix

En 1964, à seulement 35 ans, Martin Luther King Jr. reçoit le prix Nobel de la paix. Cet honneur souligne l’impact de son engagement pour une société plus juste et pacifique.

Un héritage durable

Assassiné en 1968, son message résonne toujours. Aux États-Unis, la journée du 15 janvier est célébrée comme un jour férié fédéral en son honneur. Ses idées continuent d’inspirer les mouvements pour les droits humains à travers le monde.

Les Premiers Pas d’un Héros

Martin Luther King Jr. est plus qu’un nom dans l’histoire : il incarne un idéal de justice, de paix et de persévérance face à l’adversité. Né dans un monde marqué par l’oppression, il a su transformer la douleur en espoir et la division en unité. Son héritage nous rappelle que même les défis les plus grands peuvent être surmontés par la force des idées et de l’humanité.

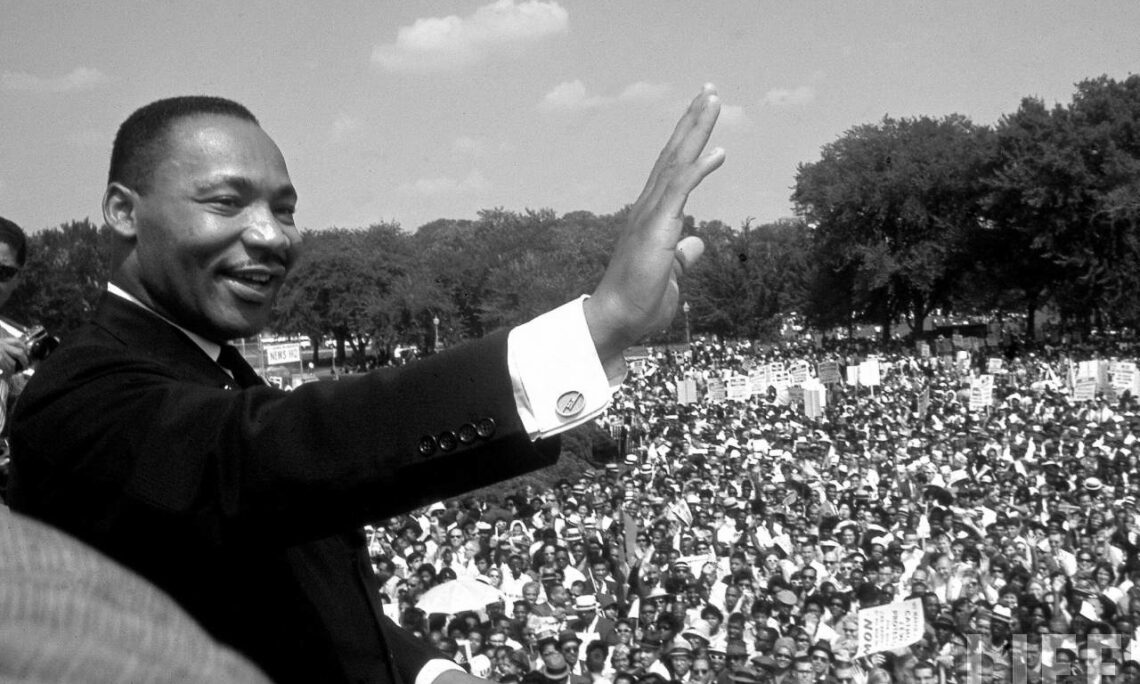

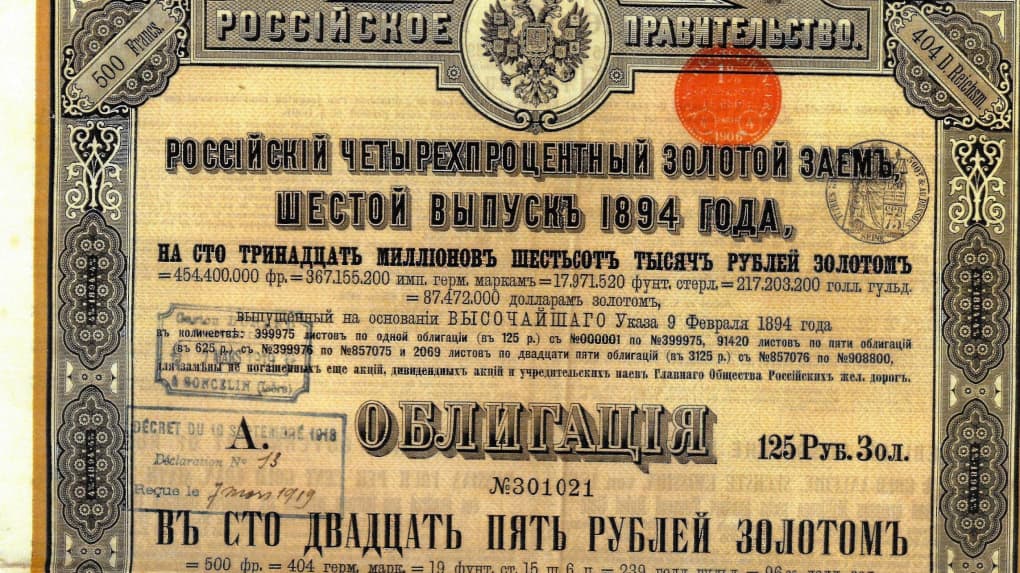

Le 14 janvier 1918 marque un tournant décisif dans l'histoire économique et politique de la Russie. Les Soviets, désormais au pouvoir après la Révolution d'Octobre, prennent une décision radicale : annuler les emprunts contractés par les régimes tsaristes. Cette mesure symbolise la rupture avec l’ancien régime et soulève une onde de choc à l’international. Dans cet article, nous explorons le contexte, les motivations et les conséquences de cet acte révolutionnaire.

Une Russie en Pleine Mutation

Le poids des emprunts sous l'Empire tsariste

Durant les décennies précédant la Révolution, la Russie impériale avait accumulé d'importants emprunts auprès des investisseurs étrangers, principalement français. Ces fonds avaient financé les infrastructures, l'industrie et l'effort de guerre.

La Révolution de 1917 : Fin de l'Empire, début du chaos

Avec l’abdication de Nicolas II et la montée au pouvoir des bolcheviks, la Russie entre dans une période de transformations profondes. L'annulation des dettes s'inscrit dans une volonté de rompre avec le passé tsariste.

La Décision du 14 Janvier 1918 : Une Rupture Économique

Un acte politique audacieux

L'annulation des emprunts par le décret soviétique vise à affirmer la souveraineté économique et à rejeter l'héritage des Tsars. Pour Lénine et ses partisans, il s'agit d'une étape cruciale vers l'établissement d'un État socialiste.

Une trahison aux yeux des créanciers étrangers

Les investisseurs, notamment en France, se sentent floués. Les "emprunts russes" représentaient une part importante de leur épargne, et cette décision entraîne une crise de confiance dans les relations internationales.

Les Répercussions : Entre Tensions et Transformation

Un isolement diplomatique

L'annulation des dettes contribue à l’isolement de la jeune république soviétique. Les puissances occidentales, déjà méfiantes envers le régime bolchevik, considèrent cet acte comme une provocation.

L’impact sur les investisseurs français

En France, des centaines de milliers de petits épargnants voient leurs économies anéanties. La question des emprunts russes deviendra un point de tension majeur dans les relations franco-soviétiques pendant des décennies.

Un Choc Politique et Économique

Le 14 janvier 1918, les Soviets ont posé un acte symbolique qui reflétait leur volonté de bâtir une société nouvelle, libérée des chaînes du passé. Cette décision, bien que radicale, a marqué un tournant dans l’histoire économique mondiale. Elle illustre les sacrifices et les bouleversements nécessaires à la naissance de l’Union soviétique. Plus d’un siècle plus tard, elle reste un épisode marquant, témoignant de l’intersection entre politique et économie dans les moments révolutionnaires.