Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Blog

L'Enola Gay est le nom de l'avion qui a largué la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945. Cet événement marquant de la Seconde Guerre mondiale a non seulement conduit à la capitulation du Japon, mais il a aussi soulevé des questions morales et éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. Cet article explore l'histoire de l'Enola Gay, son rôle dans la guerre, les implications de l'usage de la bombe atomique et les débats qui l'entourent.

Contexte Historique

La Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique

La Seconde Guerre mondiale, qui a débuté en 1939, a entraîné des destructions massives et des pertes humaines sans précédent. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis sont entrés en guerre contre le Japon, menant à une série de batailles sanglantes dans le Pacifique. Malgré des victoires alliées, la guerre se prolongeait, et le Japon montrait peu de signes de capitulation.

Le Projet Manhattan

Pour mettre fin à la guerre plus rapidement et éviter une invasion terrestre du Japon, les États-Unis ont développé le Projet Manhattan, un programme secret visant à concevoir des armes nucléaires. Sous la direction de scientifiques comme J. Robert Oppenheimer, ce projet a abouti à la création de la première bombe atomique, qui a été testée avec succès à Trinity au Nouveau-Mexique en juillet 1945.

L'Enola Gay et le Bombardement d'Hiroshima

La Mission

L'Enola Gay, un bombardier B-29 Superfortress, était commandé par le colonel Paul Tibbets. Le nom de l'avion a été donné en l'honneur de sa mère, Enola Gay Tibbets. Le 6 août 1945, l'Enola Gay décolle depuis l'île de Tinian dans les îles Mariannes, portant une bombe appelée "Little Boy", composée d'uranium-235. La mission avait pour objectif de frapper la ville d'Hiroshima, un important centre militaire et industriel.

Le Largage de la Bombe

À 8 h 15, l'Enola Gay largue la bombe sur Hiroshima. L'explosion a détruit environ 70 % de la ville et causé la mort immédiate de 70 000 à 80 000 personnes. En raison des radiations et des blessures, le bilan total des morts aurait pu atteindre 200 000 au cours des mois suivants. Cette attaque a été un tournant dans l'histoire, marquant la première utilisation d'une arme nucléaire en temps de guerre.

Conséquences et Réactions du bombardement

La Capitulation du Japon

Trois jours après le bombardement d'Hiroshima, le 9 août 1945, une deuxième bombe atomique, "Fat Man", est larguée sur la ville de Nagasaki. Ces attaques ont contribué à la capitulation du Japon le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la manière dont cette victoire a été obtenue a suscité de vives controverses.

Débat Éthique et Moral

L'utilisation de la bombe atomique a soulevé de nombreuses questions éthiques. Les partisans de cette décision affirment qu'elle a permis de sauver des vies en évitant une invasion terrestre, tandis que les opposants soutiennent que les attaques étaient inhumaines et injustifiées, visant des civils et infligeant des souffrances massives. Ces débats continuent de diviser historiens, militaires et éthiciens.

Héritage de l'Enola Gay

L'Enola Gay est devenue un symbole controversé de la guerre et des armes nucléaires. Après la guerre, l'avion a été conservé et est exposé au Smithsonian National Air and Space Museum à Washington, D.C. Cependant, la décision d'exposer l'Enola Gay et la manière dont l'exposition a été conçue ont suscité des tensions et des critiques de la part de groupes pacifistes et de survivants des bombardements.

L'Impact Culturel et Historique

Représentations dans la Culture Populaire

L'Enola Gay et le bombardement d'Hiroshima ont été représentés dans de nombreux films, livres et documentaires. Ces œuvres explorent les effets dévastateurs de la guerre et de l'utilisation de la technologie militaire. Des films comme "Hiroshima Mon Amour" et "The Last Samurai" traitent des thèmes de la guerre et de ses conséquences sur les civils.

Les Leçons du Passé

Les événements entourant l'Enola Gay rappellent l'importance de la réflexion sur les décisions militaires et leurs conséquences. Les discussions sur le désarmement nucléaire, la paix et la réconciliation sont plus pertinentes que jamais à une époque où les tensions géopolitiques persistent.

Le bombardement d'Hiroshima marque un tournant dans l'histoire moderne

L'Enola Gay est bien plus qu'un simple avion militaire : elle est le symbole d'une époque où la guerre a atteint des sommets de destruction et de souffrance humaine. Son rôle dans le bombardement d'Hiroshima marque un tournant dans l'histoire moderne, et les débats qu'elle suscite continuent de résonner à travers le temps. Alors que le monde se confronte aux défis contemporains de la paix et de la sécurité, l'histoire de l'Enola Gay rappelle l'importance de se souvenir des leçons du passé et de s'efforcer d'éviter la répétition de telles tragédies.

Peint en 1937, "Guernica" est sans doute l'œuvre la plus emblématique de Pablo Picasso, une toile monumentale qui dénonce les horreurs de la guerre et plus particulièrement le bombardement de la ville basque de Guernica, durant la guerre civile espagnole. Ce chef-d’œuvre, aux dimensions imposantes et au symbolisme complexe, est devenu un symbole universel de la souffrance des civils en temps de conflit. Cet article explore l'histoire derrière "Guernica", ses éléments symboliques, ainsi que son impact politique et artistique.

Le Contexte Historique

La Guerre Civile Espagnole

En 1936, la guerre civile espagnole éclate entre les républicains, défenseurs de la République espagnole, et les nationalistes dirigés par le général Francisco Franco, soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. C'est dans ce contexte de violence et de bouleversements politiques que le bombardement de Guernica, petite ville basque, a lieu le 26 avril 1937, un événement tragique qui marquera profondément l'histoire contemporaine.

Le Bombardement de Guernica

Le bombardement de Guernica est l’une des premières attaques aériennes massives contre une population civile, orchestrée par la Légion Condor allemande en soutien à Franco. Ce raid a laissé la ville en ruines, causant des centaines de morts et de nombreux blessés. L'attaque choqua l'opinion publique internationale et devint un symbole de la brutalité fasciste.

La Commande de "Guernica"

Peu après cette tragédie, Picasso, alors exilé à Paris, est invité par le gouvernement républicain espagnol à créer une œuvre pour le Pavillon espagnol de l’Exposition internationale de 1937 à Paris. Profondément affecté par les événements en Espagne, Picasso choisit de représenter le bombardement de Guernica, marquant un tournant dans son œuvre artistique.

Une Analyse Visuelle et Symbolique de "Guernica"

Un Ouvrage Monumental

Avec ses 3,5 mètres de hauteur et 7,8 mètres de largeur, "Guernica" est une peinture à l'huile monumentale, principalement réalisée en noir, blanc et gris. Le choix de ces teintes, en écho aux photographies de l'époque, amplifie l’atmosphère sombre et dramatique de la scène. L'absence de couleur vivante accentue l'horreur et la souffrance humaine.

Les Figures Clés de la Composition

La composition de "Guernica" est dominée par des figures humaines et animales, déformées par la douleur et la violence. Parmi ces personnages, plusieurs se distinguent :

- Le taureau : Il symbolise souvent la brutalité ou la force, mais son interprétation reste ouverte. Certains y voient l'Espagne meurtrie, tandis que d'autres y trouvent une allusion à la violence aveugle des fascistes.

- Le cheval blessé : Figure centrale, ce cheval agonisant, transpercé, est souvent interprété comme une représentation de la souffrance du peuple espagnol.

- La mère avec son enfant mort : Une des figures les plus poignantes, cette mère hurlant de désespoir rappelle la Pietà chrétienne et symbolise la souffrance des innocents.

- L’homme tombé avec une épée brisée : Souvent vu comme un symbole de la résistance républicaine, cet homme à terre symbolise l’échec tragique de la lutte armée contre les fascistes.

La Lumière et la Technologie

Un autre élément clé de l’œuvre est la lampe électrique qui pend au centre de la composition. Certains y voient une critique de la modernité destructrice, évoquant la technologie mise au service de la guerre. La lampe contraste avec une bougie tenue par une figure féminine à droite, symbolisant peut-être un espoir ténu et la quête de vérité dans les ténèbres.

Une Œuvre de Protestation Politique

Un Manifeste Contre le Fascisme

Bien que Picasso ait souvent évité de se déclarer publiquement sur des sujets politiques, "Guernica" est une œuvre profondément engagée. Le tableau condamne non seulement le bombardement de la ville basque, mais il se fait également l’écho de l'oppression fasciste à travers le monde. Il devient un manifeste visuel contre la violence, l'injustice et la guerre.

L'Exposition Internationale de 1937

Lors de sa première présentation au public à l'Exposition internationale de Paris en 1937, "Guernica" fit sensation. Il servit de rappel brutal à la communauté internationale de l'horreur en Espagne et de l'urgence d'agir face à la montée du fascisme en Europe. Cependant, l’œuvre ne fut pas immédiatement comprise par tous, notamment en raison de son style cubiste et de son abstraction.

"Guernica" en Exil

Après la guerre civile, Picasso refusa que "Guernica" retourne en Espagne tant que Franco serait au pouvoir. Le tableau resta ainsi aux États-Unis au MoMA de New York pendant plusieurs décennies, devenant un symbole international de la lutte contre la tyrannie. Ce n'est qu’en 1981, après la mort de Franco, que "Guernica" put enfin retourner en Espagne, où il est désormais exposé au Musée Reina Sofía à Madrid.

L'Impact et l'Héritage de "Guernica"

Un Symbole Universel de la Paix

Au fil des ans, "Guernica" est devenu un symbole universel de la lutte contre la guerre et la barbarie. Il a inspiré de nombreux artistes, écrivains et militants à travers le monde, et est fréquemment utilisé lors de manifestations pour la paix. L'œuvre transcende son contexte historique initial pour devenir un appel intemporel contre la violence.

L'Influence Artistique et Culturelle

Le style cubiste de Picasso, combiné à la force émotionnelle de "Guernica", a profondément influencé l'art du XXe siècle. L’œuvre a non seulement marqué un tournant dans la carrière de Picasso, mais elle a aussi contribué à élargir le rôle de l’art en tant que moyen de protestation politique et sociale. De nombreux artistes modernes s’inspirent encore de cette œuvre pour aborder les thèmes de la souffrance et de la résistance.

Les Références dans la Culture Populaire

"Guernica" a laissé une empreinte durable dans la culture populaire, apparaissant dans des films, des livres et des œuvres de musique. L'image de l'œuvre a été reproduite et utilisée dans divers contextes, de l'éducation à la politique, rappelant son pouvoir de mobilisation et sa pertinence durable dans les luttes contre la violence.

"Guernica" de Picasso est bien plus qu'un tableau

L'oeuvre de Picasso "Guernica" : c'est un cri déchirant contre la guerre, une œuvre qui interpelle notre humanité et nous invite à réfléchir sur les conséquences dévastatrices des conflits. En dénonçant les horreurs du bombardement de Guernica, Picasso a créé un symbole intemporel de résistance contre la tyrannie et la brutalité. L'impact de cette œuvre se fait encore sentir aujourd'hui, et son message résonne avec force à chaque époque marquée par la violence et l'injustice.

La momification des pharaons d'Égypte antique est l'un des rituels les plus emblématiques de cette civilisation. Plus qu'une simple pratique funéraire, elle reflétait des croyances profondes liées à la vie après la mort et à l'immortalité de l'âme. La complexité du processus, les techniques utilisées et les trésors retrouvés dans les tombes royales fascinent encore aujourd'hui. Cet article explore les origines, les étapes et les raisons derrière la momification des pharaons, ainsi que l'importance de cette pratique dans le cadre des croyances égyptiennes.

Les Croyances Funéraires Égyptiennes

Le Concept de l'Au-Delà

Dans l’Égypte antique, la mort n’était pas perçue comme une fin définitive, mais plutôt comme une transition vers une nouvelle existence dans l’au-delà. Les Égyptiens croyaient en la résurrection des morts et en la vie éternelle, à condition que le corps soit bien conservé pour accueillir le ka, une partie de l’âme. Le ka devait reconnaître le corps pour survivre dans l’au-delà, ce qui rendait la préservation du corps indispensable.

La Place des Pharaons dans l’Éternité

Les pharaons, considérés comme des dieux vivants sur Terre, avaient une relation particulière avec l’au-delà. Leur momification n’était pas seulement un moyen de protéger leur corps, mais aussi un acte sacré qui garantissait la perpétuation de l’ordre cosmique. La survie du pharaon dans l’au-delà assurait la stabilité du pays et la prospérité de son peuple.

Les Origines de la Momification

Les Premières Pratiques Funéraires

La momification n’a pas toujours été aussi sophistiquée qu’à l’époque des pharaons du Nouvel Empire. Avant l’apparition des techniques élaborées, les premiers Égyptiens enterraient leurs morts dans des fosses désertiques, où le climat chaud et sec permettait une dessiccation naturelle des corps. Ces premiers enterrements suggéraient déjà une volonté de préserver les corps pour l’au-delà.

L’Évolution vers une Momification Complexe

À partir de l’Ancien Empire (vers 2700 avant J.-C.), la momification évolua pour devenir une technique plus raffinée. Les prêtres égyptiens développèrent des méthodes permettant de conserver les corps pendant des siècles. Avec le temps, la momification devint un art sacré, combinant des connaissances médicales, des pratiques rituelles et des croyances religieuses.

Le Processus de Momification

La Préparation du Corps

La momification royale commençait immédiatement après la mort. Le corps du pharaon était transféré à l'ibu, la « place de purification ». La première étape consistait à retirer tous les organes internes, car ceux-ci étaient susceptibles de se décomposer rapidement. Le cerveau, considéré comme inutile, était retiré par les narines à l'aide d’un crochet.

L'Éviscération et la Préservation des Organes

Les organes principaux, tels que le foie, les poumons, l’estomac et les intestins, étaient extraits et placés dans des vases canopes, chaque vase étant protégé par un des quatre fils d'Horus. Seul le cœur, considéré comme le siège de l’intelligence et des émotions, restait à l'intérieur du corps.

La Dessiccation par le Natron

Le corps était ensuite recouvert de natron, un mélange de sel naturel, pour éliminer toute humidité. Cette étape durait environ 40 jours, au terme desquels le corps était complètement déshydraté, laissant une peau et des tissus desséchés. Le cadavre était alors prêt pour la deuxième phase de la momification : l’embaumement et l’enroulement des bandelettes.

L’Enveloppement et les Amulettes

Après avoir été séché, le corps du pharaon était enveloppé dans de nombreuses couches de bandes de lin. Des amulettes protectrices, comme l’œil oudjat ou le scarabée, étaient insérées entre les couches pour protéger le pharaon dans son voyage vers l’au-delà. Le masque funéraire, souvent en or pour les pharaons, était placé sur le visage, renforçant la dimension divine du défunt.

Les Tombeaux et les Rites Funéraires

Les Pyramides et les Tombes Royales

Les pharaons étaient généralement enterrés dans des pyramides (pendant l'Ancien Empire) ou dans des hypogées taillés dans la roche (à partir du Nouvel Empire, comme dans la Vallée des Rois). Ces tombeaux étaient conçus non seulement pour abriter le corps du défunt, mais aussi pour l’équiper pour l’au-delà. Ils étaient souvent remplis de richesses, de provisions et de textes sacrés comme le Livre des Morts.

Les Rites de Passage dans l'Au-Delà

Les funérailles des pharaons étaient accompagnées de nombreux rituels, notamment la cérémonie de l'ouverture de la bouche, destinée à rendre au défunt ses facultés de voir, de parler et de manger dans l'au-delà. Les prêtres exécutaient des rites pour assurer la protection du pharaon et son accès au Duat (le royaume des morts).

La Momification et l'Héritage Égyptien

La Redécouverte des Momies

Les découvertes archéologiques, notamment celle du tombeau de Toutânkhamon en 1922 par Howard Carter, ont permis de mieux comprendre les techniques de momification et la richesse des rituels funéraires. Ces momies, remarquablement bien conservées, continuent de fasciner le monde entier.

L'Impact Culturel et Scientifique de la Momification

Au-delà de leur signification religieuse, les momies égyptiennes sont devenues des trésors historiques et culturels. Les techniques modernes d’analyse, comme l’imagerie médicale, permettent de mieux comprendre l’état de santé des pharaons, leur mode de vie et les avancées médicales de l'Égypte antique.

La Momification et la Notion d'Éternité

La momification reflète une quête profonde des anciens Égyptiens pour l’immortalité. En préservant le corps, ils croyaient que l’âme pourrait continuer à vivre éternellement dans l’au-delà. Cette notion de vie après la mort, combinée aux prouesses techniques des embaumeurs, confère aux pharaons un statut mythique, immortalisant à jamais leur passage sur Terre.

La croisée des croyances religieuses, des techniques médicales et des traditions funéraires.

La momification des pharaons est une pratique fascinante et complexe, à la croisée des croyances religieuses, des techniques médicales et des traditions funéraires. Elle incarne le désir des anciens Égyptiens de défier la mort et d'assurer à leurs dirigeants une vie éternelle dans l’au-delà. Les momies des pharaons, découvertes dans les temples et les tombes, continuent de révéler les mystères de cette civilisation antique et demeurent un symbole puissant de l'Égypte ancienne, source de fascination pour les archéologues, les historiens et le grand public.

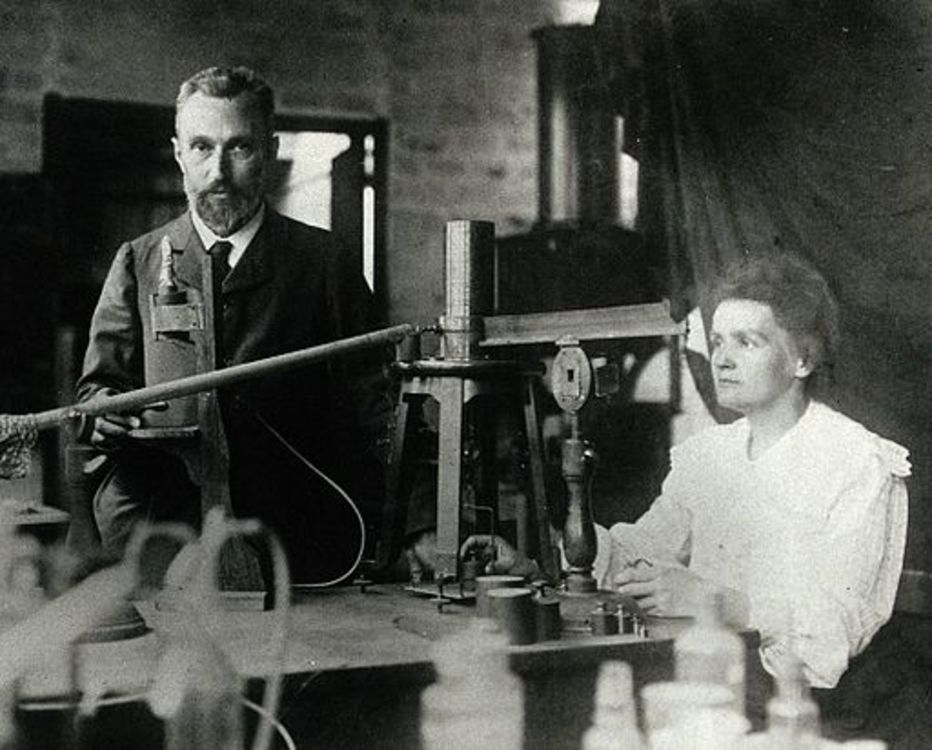

Pierre et Marie Curie, figures emblématiques de la science moderne, sont à l’origine de découvertes révolutionnaires dans le domaine de la physique et de la chimie, notamment celles liées à la radioactivité. Ensemble, ils ont non seulement transformé la compréhension scientifique de leur époque, mais ont aussi ouvert la voie à des avancées majeures dans la médecine et l’industrie nucléaire. Cet article retrace la vie de ce couple hors du commun, leurs découvertes marquantes et leur héritage scientifique.

Les Origines et la Rencontre

Les Débuts de Pierre Curie

Pierre Curie est né en 1859 à Paris dans une famille intellectuelle. Très tôt, il montre un intérêt pour la physique et la cristallographie. Avant même de rencontrer Marie, Pierre était un chercheur reconnu, ayant découvert l'effet piézoélectrique avec son frère Jacques Curie en 1880. Son travail sur le magnétisme, notamment la loi de Curie, lui confère une solide réputation dans le milieu scientifique.

La Jeunesse de Marie Skłodowska

Marie Skłodowska, née en 1867 à Varsovie, en Pologne, a grandi dans un contexte difficile, marqué par les répressions russes sur la Pologne. Issue d'une famille d'intellectuels patriotes, elle a montré dès son plus jeune âge un vif intérêt pour les sciences. Après avoir émigré à Paris pour poursuivre ses études, elle s'inscrit à la Sorbonne, où elle excelle en physique et en mathématiques. C’est à Paris qu’elle rencontre Pierre Curie en 1894.

La Rencontre et le Mariage

Pierre et Marie se rencontrent par l’intermédiaire d’amis communs et partagent rapidement une passion commune pour la recherche scientifique. En 1895, ils se marient, formant ainsi un duo scientifique qui marquera l’histoire. Leur collaboration ne se limite pas à leur travail, mais devient le cœur de leur relation.

La Découverte de la Radioactivité

Les Travaux Précurseurs d’Henri Becquerel

En 1896, Henri Becquerel découvre un phénomène mystérieux : des sels d'uranium émettent spontanément des rayons. Cette découverte attire l’attention de Marie Curie, qui décide d’en faire le sujet de sa thèse de doctorat. Son intuition et sa rigueur scientifique la poussent à explorer plus profondément ce phénomène.

L’Identification du Radium et du Polonium

Avec Pierre, Marie découvre que l'uranium n'est pas la seule substance à émettre des radiations. En 1898, après de longs mois d’expérimentation et de travail acharné, ils isolent deux nouveaux éléments hautement radioactifs : le polonium (nommé ainsi en l’honneur de la Pologne, pays natal de Marie) et le radium. Leurs recherches sur la radioactivité (terme inventé par Marie) leur valent une reconnaissance mondiale et jettent les bases de la physique moderne.

Les Distinctions et la Consécration Scientifique

Le Prix Nobel de Physique 1903

En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent, avec Henri Becquerel, le Prix Nobel de Physique pour leurs recherches sur la radioactivité. Cette distinction marque une première mondiale : c'est la première fois qu'une femme est honorée par ce prix. Leur découverte révolutionnaire de la radioactivité naturelle transforme la compréhension de la matière.

La Mort de Pierre Curie

Malheureusement, en 1906, Pierre Curie meurt tragiquement dans un accident de la route à Paris, laissant Marie dévastée mais déterminée à poursuivre leur œuvre. Après la mort de Pierre, Marie Curie reprend la chaire de physique à la Sorbonne, devenant ainsi la première femme à enseigner dans cette prestigieuse université.

Le Prix Nobel de Chimie 1911

En 1911, Marie Curie reçoit son deuxième Prix Nobel, cette fois en chimie, pour la découverte du radium et du polonium, ainsi que pour ses recherches sur les propriétés chimiques de ces éléments. Ce second Nobel consacre son travail acharné et confirme son statut de scientifique de renommée mondiale.

L’Impact de leurs Découvertes

La Radiothérapie et les Applications Médicales

L’une des plus grandes contributions des Curies à la science réside dans le développement des premières applications médicales de la radioactivité. Dès le début du XXe siècle, les propriétés du radium sont exploitées dans la radiothérapie, un traitement révolutionnaire pour certains cancers. Les découvertes des Curies ont ainsi permis de sauver de nombreuses vies et continuent d’influencer la médecine moderne.

L’Industrie Nucléaire et l’Énergie Atomique

Bien que les Curies n’aient pas directement travaillé sur l’énergie nucléaire, leurs recherches ont jeté les bases de ce qui deviendra plus tard une industrie clé. La manipulation des éléments radioactifs, combinée aux découvertes ultérieures sur la fission nucléaire, a mené à la création de réacteurs nucléaires et à l’utilisation de l’énergie atomique, tant pour la production d’électricité que dans le domaine militaire.

L’Héritage des Curie

Leur Influence sur la Recherche Scientifique

Pierre et Marie Curie ont formé une génération de scientifiques, notamment leurs propres enfants. Leur fille Irène Joliot-Curie, avec son mari Frédéric Joliot-Curie, a également reçu le prix Nobel de Chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle. L’héritage scientifique des Curies est ainsi perpétué à travers leurs descendants et leurs nombreux étudiants.

La Fondation Curie et le Centre de Recherche

Marie Curie a également contribué à la création de l’Institut du Radium, devenu plus tard le Centre Curie, l’un des centres de recherche médicale les plus avancés dans le domaine de la lutte contre le cancer. À ce jour, cet institut reste à la pointe de la recherche scientifique, perpétuant l'héritage des Curie.

Une Source d’Inspiration

Marie Curie est devenue une icône mondiale, non seulement pour ses contributions à la science, mais aussi pour sa place en tant que femme dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Sa ténacité, sa rigueur et son dévouement ont inspiré des générations de scientifiques et continuent d’incarner un modèle de persévérance et de passion pour la recherche.

Des Pionniers de la Radioactivité et de la Science Moderne

Pierre et Marie Curie ont marqué à jamais l’histoire de la science avec leurs découvertes révolutionnaires sur la radioactivité. Leur contribution va bien au-delà de la physique et de la chimie, car leurs travaux ont transformé la médecine, l’industrie nucléaire, et ont ouvert la voie à de nouvelles branches de la science. Le couple Curie incarne la fusion entre passion scientifique et accomplissements, et leur héritage continue d’influencer notre monde moderne, prouvant que la recherche peut non seulement bouleverser la compréhension du monde, mais aussi changer des vies.

Dans l'imaginaire collectif, l’automobile est souvent associée aux moteurs à essence, à des figures comme Henry Ford et à l’industrie pétrolière. Pourtant, les origines de l’automobile sont bien plus diversifiées. Saviez-vous qu'en 1884, soit plus de deux décennies avant la généralisation des voitures à essence, la première voiture électrique était déjà en production ? Cet événement représente une étape importante et souvent oubliée de l’histoire américaine et mondiale de l’automobile. Dans cet article, nous allons explorer l’histoire de cette invention, ses impacts et les raisons pour lesquelles elle n’a pas dominé l’industrie automobile dès ses débuts.

Les Origines de la Voiture Électrique

L'innovation de Thomas Parker en 1884

En 1884, l'ingénieur britannique Thomas Parker est crédité de la production de l’une des premières voitures électriques. Bien que son invention ait eu lieu en Angleterre, elle eut un impact majeur sur l’évolution des technologies électriques aux États-Unis. Parker, pionnier dans l'électrification des transports publics à Londres, appliqua ses compétences à la conception d'un véhicule capable de se déplacer à l'aide d'une batterie rechargeable.

Le Contexte des Années 1880 aux États-Unis

À la même époque, les États-Unis vivent une période d'industrialisation rapide et d'innovations technologiques. Des figures comme Thomas Edison et Nikola Tesla travaillent sur des avancées dans le domaine de l’électricité. Les premières voitures fonctionnant à la vapeur ou à l'essence faisaient également leur apparition, mais l’idée de véhicules électriques gagnait en popularité dans les milieux scientifiques et ingénieurs.

L’Avancée de la Technologie Électrique aux États-Unis

Les Pionniers Américains de la Voiture Électrique

Les années qui suivirent la création de la première voiture électrique virent l’émergence d’inventeurs américains qui adaptèrent et améliorèrent cette technologie. Parmi eux, William Morrison, un inventeur originaire de l'Iowa, est crédité de la création de la première voiture électrique américaine en 1890. Son véhicule, capable de transporter jusqu'à six personnes et d'atteindre une vitesse de 20 km/h, démontrait déjà le potentiel des véhicules électriques à grande échelle.

La Popularité Croissante des Voitures Électriques

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les voitures électriques devinrent de plus en plus populaires aux États-Unis, notamment dans les grandes villes. Elles étaient silencieuses, ne produisaient pas d’émissions et, contrairement aux véhicules à essence, ne nécessitaient pas de manivelle pour être démarrées. Cela les rendait particulièrement attrayantes pour les riches citadins et les femmes, qui trouvaient plus simple de les conduire.

Les Avantages et Limites des Voitures Électriques

Les Avantages Techniques

L'un des principaux avantages des voitures électriques à la fin du XIXe siècle résidait dans leur simplicité de fonctionnement. Contrairement aux moteurs à vapeur, qui nécessitaient du temps pour chauffer, ou aux moteurs à essence, qui étaient bruyants et peu fiables, les voitures électriques étaient faciles à utiliser. De plus, elles n’émettaient pas de fumées nocives, ce qui en faisait un choix idéal pour les zones urbaines.

Les Limites de l'Autonomie

Cependant, la principale faiblesse des voitures électriques de l’époque était leur faible autonomie. Les batteries de l’époque étaient lourdes et ne permettaient qu’une distance limitée, souvent inférieure à 50 kilomètres. De plus, le réseau de recharge était inexistant, ce qui limitait fortement leur utilisation hors des villes.

Le Déclin Temporaire de la Voiture Électrique

La Montée en Puissance des Voitures à Essence

Au début du XXe siècle, les innovations dans les moteurs à combustion interne, notamment l’introduction par Henry Ford de la Ford Model T en 1908, changèrent la donne. Produite en masse et vendue à un prix abordable, la Model T rendit les voitures à essence accessibles à la classe moyenne américaine. De plus, l'infrastructure pétrolière, avec l’apparition des stations-service, favorisa la montée en puissance de ces véhicules, au détriment des voitures électriques.

L’Essor de l’Industrie Pétrolière

Le développement de l'industrie pétrolière aux États-Unis, en particulier avec la découverte de vastes réserves de pétrole au Texas et ailleurs, contribua à la domination des véhicules à essence. Le carburant bon marché, couplé à une autonomie bien supérieure, rendit les voitures électriques moins attractives, malgré leurs avantages environnementaux et pratiques en ville.

Le Renouveau de la Voiture Électrique

Les Crises Pétrolières et la Redécouverte des Véhicules Électriques

Il fallut attendre les crises pétrolières des années 1970 et la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux pour que les voitures électriques fassent leur retour. L’instabilité des prix du pétrole et la pollution croissante des grandes villes remirent en question la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Ainsi, les chercheurs et les constructeurs commencèrent à explorer de nouveau le potentiel des véhicules électriques.

L’Évolution Technologique au XXIe Siècle

Avec l’avènement de nouvelles technologies de batteries, notamment les batteries lithium-ion, et l'émergence de marques comme Tesla au début des années 2000, les voitures électriques ont connu une véritable renaissance. L’autonomie a augmenté, les performances se sont améliorées, et un réseau mondial de bornes de recharge a vu le jour, rendant ces véhicules plus pratiques et viables.

Des ingénieurs et inventeurs visionnaires

L’histoire de la voiture électrique commence bien avant l'essor de Tesla ou d'autres véhicules électriques modernes. Dès 1884, des ingénieurs et inventeurs visionnaires ont ouvert la voie à ce qui est aujourd’hui considéré comme l’avenir de l’automobile. Même si la technologie a mis plus d'un siècle à s'imposer, les premières voitures électriques témoignent de l'ingéniosité et de la persévérance de ces pionniers.

Aujourd’hui, dans un monde confronté au défi du changement climatique, la voiture électrique représente une solution prometteuse pour un avenir plus durable, renouant avec une histoire souvent oubliée, mais essentielle. De Thomas Parker à Elon Musk, l’évolution de la voiture électrique illustre à quel point les inventions du passé peuvent modeer le futur.

Parmi les œuvres les plus célèbres de Vincent van Gogh, Les Tournesols occupent une place toute particulière. Ces peintures vibrantes de couleurs incarnent le génie créatif de Van Gogh, tout en reflétant son état d’esprit et ses émotions. Ce cycle de natures mortes, réalisé principalement entre 1887 et 1889, est devenu un symbole de l’art post-impressionniste. À travers cet article, nous explorerons les origines de cette série, sa signification artistique, ainsi que son influence durable sur l'histoire de l'art.

Les Origines des Tournesols

Le contexte de la création des Tournesols

Les Tournesols de Van Gogh ont été réalisés pendant deux périodes distinctes de la carrière de l'artiste. La première série, peinte à Paris en 1887, représente des tournesols au sol. La seconde, beaucoup plus célèbre, a été réalisée en 1888 et 1889 à Arles, dans le sud de la France. C'est cette série d'Arles, où les fleurs sont représentées dans des vases, qui est devenue iconique.

Vincent van Gogh, alors installé à Arles, espérait y fonder une communauté artistique avec son ami Paul Gauguin. Les Tournesols étaient destinés à décorer la "Maison Jaune", où il vivait, pour accueillir Gauguin et créer un environnement artistique inspirant. C’est donc dans un contexte d’attente et d’espoir que ces peintures ont vu le jour.

Van Gogh et son lien avec les fleurs

Les fleurs sont un thème récurrent dans l'œuvre de Van Gogh. Fasciné par leur éclat et leur vitalité, l'artiste a souvent utilisé la nature comme source d'inspiration. Les tournesols, avec leur éclat solaire, représentent non seulement la beauté de la nature, mais aussi le cycle de la vie et de la mort, deux thèmes centraux dans l'œuvre de Van Gogh.

L’artiste avait également une relation personnelle avec ces fleurs. Il voyait en elles une forme de symbolisme, les associant à des qualités telles que la gratitude, la fidélité et l’amitié. C’est cette symbolique qui a renforcé leur présence dans son œuvre, notamment dans les portraits et natures mortes.

Analyse Artistique des Tournesols

Les couleurs vives et leur signification

Les Tournesols de Van Gogh se distinguent par leur palette de couleurs éclatantes. Les jaunes dorés des pétales contrastent avec les fonds souvent plus sombres, créant un effet de profondeur et de luminosité intense. Van Gogh utilisait le jaune de manière symbolique pour représenter la chaleur, l’énergie et la lumière, trois éléments qui étaient essentiels à sa vision artistique.

Le contraste entre les différents jaunes et ocres, ainsi que l’utilisation audacieuse de coups de pinceau épais et texturés, crée une sensation de mouvement et de vitalité. Les tournesols semblent presque vivants, capturant un instant éphémère de leur floraison.

La technique de la touche expressive

Van Gogh était connu pour son utilisation de la touche expressive : ses coups de pinceau rapides et visibles donnent à ses œuvres une texture et une énergie singulières. Dans les Tournesols, cette technique est particulièrement marquée. Les pétales sont peints avec des gestes rapides, parfois épais, presque comme si la matière elle-même vibrait de la lumière du soleil.

L'application généreuse de peinture, appelée impasto, accentue la dimension tactile de l'œuvre, permettant aux fleurs de se détacher du fond. Cette technique, largement adoptée par Van Gogh dans sa période provençale, est devenue l’un des traits distinctifs de son style post-impressionniste.

Les Tournesols et les Symboles de l'Amitié et de la Vie

Un hommage à Paul Gauguin

Les Tournesols ne sont pas seulement une œuvre décorative ou un exercice de style artistique, ils représentent également une profonde déclaration d’amitié de Van Gogh à Paul Gauguin. Van Gogh considérait les tournesols comme un symbole de lumière et de chaleur, des qualités qu’il souhaitait offrir à son ami et collègue.

Les œuvres étaient destinées à embellir la chambre de Gauguin dans la Maison Jaune à Arles. Toutefois, la relation entre les deux artistes se détériore rapidement, culminant dans la fameuse altercation qui mènera à l’épisode où Van Gogh se coupe une partie de l'oreille. Malgré cette fin tragique de leur collaboration, les Tournesols resteront pour toujours liés à cette tentative de camaraderie artistique.

La métaphore de la vie et de la mort

Les tournesols sont souvent vus comme une métaphore du cycle de la vie dans l’œuvre de Van Gogh. En effet, dans certaines peintures, les fleurs sont encore éclatantes, tandis que dans d'autres, elles commencent à se faner, voire à se décomposer. Cela symbolise le passage du temps et l’inévitabilité de la mort, un thème qui préoccupait grandement Van Gogh dans ses dernières années.

La juxtaposition des tournesols en pleine floraison et ceux en déclin peut être vue comme une réflexion sur la condition humaine, entre espoir, vitalité et déclin inévitable. Les œuvres traduisent ainsi les propres tourments intérieurs de Van Gogh, qui oscillait entre moments de joie et de profonde tristesse.

Les Versions des Tournesols et leur Réception

Les différentes versions de la série

Van Gogh a peint plusieurs versions de ses Tournesols, certaines dans des tons plus vifs et d’autres plus sombres. Les deux séries principales – la série de Paris (1887) et celle d'Arles (1888-1889) – présentent des différences notables, mais elles partagent toutes la même intensité émotionnelle et une technique similaire.

Les œuvres les plus célèbres, comme celles conservées à la National Gallery de Londres, au musée Van Gogh à Amsterdam, ou encore au Musée d'Orsay à Paris, sont aujourd'hui parmi les pièces les plus appréciées de l’art moderne.

La réception critique et publique

Lors de leur création, les Tournesols n’ont pas immédiatement trouvé un large public. Van Gogh, bien que respecté dans certains cercles artistiques, est resté relativement méconnu de son vivant. Ce n'est qu’après sa mort que les Tournesols ont gagné une renommée mondiale, devenant un symbole de l’art moderne.

Aujourd'hui, les Tournesols sont considérés comme l’une des œuvres les plus emblématiques de Van Gogh, largement reconnues pour leur beauté et leur profondeur symbolique. Les ventes aux enchères de ses différentes versions ont atteint des sommets records, témoignant de l'importance de cette œuvre dans l’histoire de l’art.

L’Héritage des Tournesols

L'influence sur l'art moderne

Les Tournesols ont laissé une marque indélébile sur l’art moderne et contemporain. Leur technique innovante, leur utilisation audacieuse des couleurs et leur symbolisme profond ont inspiré des générations d’artistes, des impressionnistes aux expressionnistes, en passant par les artistes abstraits.

Van Gogh, à travers cette série, a repoussé les limites de la peinture traditionnelle et a introduit une nouvelle manière d’exprimer des émotions à travers la couleur et la texture. L'œuvre a également servi de pont entre les styles impressionniste et post-impressionniste, influençant des artistes tels que Matisse, Gauguin et même les modernistes comme Kandinsky.

Les Tournesols dans la culture populaire

Les Tournesols sont aujourd'hui devenus une icône culturelle au-delà du monde de l'art. Ils apparaissent dans des films, des livres, et même des produits de consommation, faisant de Van Gogh l'un des artistes les plus reconnaissables au monde.

L'image des tournesols incarne souvent l'idée de la beauté éphémère, de la lumière dans l'obscurité, et de la créativité face à l’adversité. Cet héritage transcende les générations, rendant les Tournesols éternellement vivants dans l’imaginaire collectif.

Œuvre emblématique de l'art post-impressionniste

Les Tournesols de Vincent Van Gogh sont bien plus qu'une simple série de natures mortes. Ils représentent un moment charnière dans la carrière de l'artiste, un témoignage d'amitié et une réflexion profonde sur la vie et la mort. À travers leur éclat de couleurs, leur texture audacieuse et leur symbolisme puissant, ces œuvres continuent de captiver les spectateurs et de résonner à travers les siècles. Aujourd'hui, les Tournesols demeurent l'un des symboles les plus forts de l'art moderne et un témoignage intemporel du génie de Van Gogh.

Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique située au cœur de la capitale française, est bien plus qu’un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Monument historique, centre religieux et lieu de nombreux événements marquants, elle est une véritable icône du patrimoine culturel mondial. Depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à l'incendie tragique de 2019, la cathédrale a traversé les époques, incarnant à la fois la foi, la résilience et l’héritage artistique de la France.

La Genèse de Notre-Dame

Les origines de la construction

La construction de Notre-Dame de Paris débute en 1163 sous l'évêque Maurice de Sully, à une époque où l'architecture gothique commence à s’imposer dans toute l’Europe. L’édifice est conçu pour refléter la grandeur de l’Église catholique et servir de lieu de culte emblématique à Paris, alors capitale en pleine expansion du royaume de France.

Construite sur l’île de la Cité, au centre de Paris, la cathédrale remplace une série d’églises plus anciennes, elle-même érigée sur un site utilisé pour le culte depuis l’Antiquité. La première pierre est posée sous le règne de Louis VII, et il faudra plus de deux siècles pour achever entièrement l'édifice.

L'architecture gothique : une révolution esthétique

Notre-Dame de Paris est un exemple précoce et innovant de l'architecture gothique, un style marqué par l’utilisation de la voûte sur croisée d’ogives, des arcs-boutants, des contreforts et de grandes fenêtres ornées de vitraux. L'élévation des murs permet de percer des baies plus vastes, inondant l'intérieur de lumière colorée, notamment à travers les célèbres rosaces.

L'utilisation des arcs-boutants, une innovation à l'époque, permet de soutenir le poids des voûtes tout en libérant de l’espace pour les vitraux. Cela donne à la cathédrale son allure élancée et majestueuse. Les sculptures, notamment les gargouilles et chimères qui ornent la façade, ajoutent au caractère mystique de l'édifice.

Notre-Dame au Cœur de l'Histoire

Les sacres, couronnements et événements majeurs

Notre-Dame a été le théâtre de nombreux événements historiques. L'un des plus célèbres est le couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur en 1804. Contrairement à la tradition, Napoléon se couronne lui-même, marquant ainsi son indépendance vis-à-vis de l'Église.

D'autres événements marquants incluent la béatification de Jeanne d'Arc en 1909, et les nombreuses célébrations religieuses nationales. Notre-Dame est également un lieu de mémoire pour la France, comme en témoigne la messe en hommage aux victimes des guerres mondiales ou aux chefs d'État français défunts.

La Révolution française et les restaurations

Pendant la Révolution française, Notre-Dame subit des dommages considérables. Elle est pillée, ses cloches sont fondues pour fabriquer des canons, et ses sculptures sont détruites car elles sont associées à la royauté. L’édifice est même temporairement transformé en "Temple de la Raison" avant de redevenir une église catholique sous Napoléon.

Au XIXe siècle, la cathédrale est en mauvais état, mais grâce à l'influence de Victor Hugo et de son roman "Notre-Dame de Paris" (1831), un mouvement se forme pour la sauver. Le roman rappelle l'importance culturelle de la cathédrale et conduit à sa restauration par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1840. C'est lui qui donne à Notre-Dame son visage actuel, y compris la flèche iconique.

Les Symboles et l’Art de Notre-Dame

Les Rosaces et les vitraux

Les trois grandes rosaces de Notre-Dame sont parmi les éléments les plus admirés de la cathédrale. La rosace ouest, achevée au XIIIe siècle, représente la Vierge Marie, tandis que la rosace nord illustre l’Ancien Testament, et celle du sud, le Nouveau Testament. Ces œuvres d’art, composées de milliers de morceaux de verre coloré, racontent des scènes bibliques tout en projetant une lumière divine à l’intérieur de la cathédrale.

Les autres vitraux de la cathédrale suivent également un programme iconographique précis, conçu pour instruire les fidèles sur l’histoire chrétienne à une époque où beaucoup ne savaient pas lire.

Les sculptures et les gargouilles

Les sculptures de Notre-Dame sont un élément clé de son architecture. À la fois ornementales et éducatives, elles représentent des scènes religieuses, comme le Jugement dernier sur le portail central de la façade. Les gargouilles, qui ont un rôle fonctionnel (évacuer l’eau de pluie), sont aussi des créatures fantastiques, symbolisant la lutte entre le bien et le mal.

Les chimères de Viollet-le-Duc, ajoutées au XIXe siècle, renforcent l’aspect mystique de l’édifice. Ces créatures fantastiques semblent surveiller Paris du haut de la cathédrale, ajoutant une dimension à la fois protectrice et menaçante à l'édifice.

L’Incendie de 2019 et la Reconstruction

Le drame de l’incendie

Le 15 avril 2019, un incendie ravage une partie de Notre-Dame de Paris. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre sous les flammes, tout comme la toiture, détruisant une partie importante de la structure historique. Le monde entier assiste, impuissant, à la lutte des pompiers pour sauver l'édifice.

Malgré les pertes, de nombreuses œuvres d’art et reliques, comme la Couronne d’épines, sont sauvées. Les murs et les tours de la cathédrale restent debout, mais les dégâts sont immenses.

La campagne de reconstruction

Dès le lendemain de l’incendie, un vaste mouvement de solidarité s’organise en France et à l’international pour reconstruire Notre-Dame. Le président Emmanuel Macron promet que la cathédrale sera restaurée d’ici cinq ans, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des millions d'euros sont rapidement collectés grâce à des dons privés et publics.

La reconstruction de la flèche et des parties endommagées s’annonce complexe, avec un débat sur la manière de restaurer la cathédrale. Faut-il recréer la flèche à l’identique ou innover ? Finalement, la décision est prise de reconstruire l’édifice tel qu’il était, en respectant les plans de Viollet-le-Duc, tout en intégrant des techniques modernes pour assurer sa durabilité.

Notre-Dame dans l'Imaginaire Collectif

L’héritage littéraire : Victor Hugo et “Notre-Dame de Paris”

Le roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", publié en 1831, a joué un rôle clé dans la redécouverte de la cathédrale et dans sa restauration au XIXe siècle. À travers les aventures du personnage de Quasimodo, un sonneur de cloches au physique difforme, et d’Esmeralda, une danseuse gitane, Hugo dépeint une société médiévale marquée par l’injustice, la foi et la beauté.

Le roman est aussi un cri d’alarme contre la détérioration des monuments historiques, et a suscité un regain d’intérêt pour le patrimoine gothique. Grâce à ce livre, Notre-Dame est devenue un symbole de l’art médiéval et un personnage à part entière de l’imaginaire français.

Notre-Dame, symbole spirituel et national

Au-delà de sa dimension religieuse, Notre-Dame de Paris est un symbole national, témoin des grandes heures de l’histoire de France. Que ce soit pendant la Révolution française, sous Napoléon, ou lors de la Libération en 1944, la cathédrale a toujours été associée aux moments charnières de l’histoire française.

Elle est également un lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier, et accueille chaque année des millions de visiteurs, croyants ou simples admirateurs de son architecture. Sa dimension spirituelle et culturelle fait de Notre-Dame un monument universel.

Notre-Dame de Paris incarne à la fois l’histoire, l’art, et la spiritualité de la France

De ses origines gothiques à son rôle dans l’imaginaire littéraire, jusqu’à l'incendie de 2019, la cathédrale a traversé les siècles en demeurant un symbole puissant de résilience et de beauté. La reconstruction en cours marque une nouvelle étape dans l’histoire de cet édifice millénaire, assurant que Notre-Dame continuera d’inspirer les générations à venir.

Les congés payés représentent un droit essentiel pour les travailleurs, offrant la possibilité de se reposer et de se ressourcer tout en bénéficiant d'une rémunération. L'histoire des congés payés témoigne de l'évolution des droits des travailleurs et des changements sociétaux. Cet article explore l'origine des congés payés, leur évolution, leur impact sur la société et les défis actuels auxquels ils sont confrontés.

Histoire des Congés Payés

Les débuts du droit aux congés

L'idée des congés payés a émergé au cours du 19ème siècle, à une époque où les conditions de travail étaient souvent difficiles. Les ouvriers travaillaient de longues heures sans interruption, et les maladies et les accidents de travail étaient fréquents. Les mouvements ouvriers ont commencé à revendiquer des droits, dont celui de bénéficier de temps de repos.

L’instauration légale

C’est en France, en 1936, que les congés payés ont été officialisés avec les Accords de Matignon, permettant aux travailleurs de bénéficier de deux semaines de congés annuels payés. Cette avancée a été le fruit de luttes sociales et a marqué un tournant dans les droits des travailleurs. D’autres pays ont rapidement emboîté le pas, adaptant des lois similaires.

Les Congés Payés dans le Monde

Législation internationale

À l'échelle mondiale, la question des congés payés est abordée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui recommande des normes minimales pour la protection des travailleurs. Cependant, la durée et les conditions des congés varient considérablement d'un pays à l'autre, reflétant des contextes culturels et économiques différents.

Comparaisons régionales

- Europe : La plupart des pays européens offrent au moins quatre semaines de congés payés par an, avec des variations selon les législations nationales. La France, par exemple, est connue pour ses généreux congés payés, qui peuvent atteindre cinq semaines ou plus.

- États-Unis : En revanche, les États-Unis ne disposent pas de législation fédérale garantissant des congés payés, laissant cette question à la discrétion des employeurs. Cela a conduit à de grandes disparités dans l'accès aux congés payés.

L'Impact des Congés Payés sur la Société

Sur la santé et le bien-être

Les congés payés jouent un rôle crucial dans la santé mentale et physique des travailleurs. Des études montrent que prendre des congés réguliers réduit le stress, améliore la productivité et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Un repos adéquat permet également de prévenir le burnout et d'améliorer la satisfaction au travail.

Conséquences économiques

Sur le plan économique, les congés payés peuvent également bénéficier aux entreprises. Les travailleurs reposés sont souvent plus productifs, et les congés peuvent stimuler l'économie locale par le biais du tourisme et des loisirs. Les périodes de congé peuvent également entraîner une augmentation de la consommation, contribuant ainsi à la croissance économique.

Défis Contemporains

Les inégalités d'accès

Malgré les avancées, des inégalités persistent en matière d'accès aux congés payés. Les travailleurs précaires, les freelances et les employés à temps partiel ont souvent des droits limités. Les différences entre les secteurs d'activité aggravent également cette situation.

L'impact de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les défis des congés payés. De nombreux travailleurs ont été contraints de prendre des congés sans solde ou de travailler à distance, soulevant des questions sur la protection des droits des travailleurs en période de crise. Les discussions sur les congés payés ont pris une nouvelle dimension, mettant en avant l'importance d'une protection sociale renforcée.

L'Avenir des Congés Payés

Évolutions législatives

Le paysage des congés payés continue d'évoluer. Dans plusieurs pays, des mouvements sociaux et politiques plaident pour l'extension des congés payés, l'égalité des droits et des protections accrues pour tous les travailleurs. Des initiatives récentes visent à intégrer des congés parentaux, des congés pour deuil et des congés pour soins aux proches dans le cadre des droits des travailleurs.

Vers une nouvelle culture du travail

Le futur des congés payés pourrait également être influencé par des changements culturels au sein des entreprises. De plus en plus, les organisations adoptent des politiques de bien-être et d'équilibre travail-vie personnelle, considérant les congés payés non seulement comme un droit, mais comme un élément stratégique pour attirer et retenir les talents.

Conclusion : Un Droit Essentiel à Préserver

Les congés payés sont un droit fondamental qui témoigne de la lutte pour le bien-être des travailleurs. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés au fil des décennies, des défis subsistent. Il est essentiel de continuer à défendre ce droit, en veillant à ce qu'il soit accessible à tous et adapté aux évolutions du monde du travail. Dans un contexte où la santé mentale et le bien-être au travail sont de plus en plus prioritaires, les congés payés demeurent un élément clé d'une société équitable et prospère.

Henri Landru, un nom qui évoque l'horreur et la fascination, est l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire criminelle française. Actif dans les années 1910, ce criminel, surnommé "le Barbe-Bleue de Gambais", a su berner ses victimes avant de commettre des actes d'une violence inouïe. Cet article explore la vie de Landru, ses méthodes meurtrières, son arrestation, et l'impact de son procès sur la société française de l'époque.

La Vie d'Henri Landru

Les débuts modestes

Henri Landru est né le 12 avril 1869 à Paris, dans une famille modeste. Après un début de carrière peu concluant dans diverses activités, il se marie en 1894 et a deux enfants. Bien que sa vie de famille semble ordinaire, Landru cache une personnalité complexe, marquée par des traits manipulateurs et un besoin de contrôle.

Le premier mariage et le déclin

Son mariage prend fin après une série de problèmes financiers et de conflits familiaux. À partir de ce moment, Landru commence à fréquenter les milieux de rencontre pour célibataires, où il rencontre des femmes en quête d'amour, ce qui deviendra son modus operandi. Ce changement de vie marque le début de sa descente dans l'horreur.

La Méthode du Tueur

L'escroc romantique

Landru utilisait des petites annonces dans des journaux pour rencontrer des femmes, prétendant être un homme d'affaires riche. Charmant et charismatique, il séduisait ses victimes avant de les convaincre de le suivre dans sa maison de campagne à Gambais. Il promettait à ces femmes un avenir radieux, leur offrant l'illusion d'une vie meilleure.

Les crimes horribles

Une fois isolées, Landru tuait ses victimes par strangulation ou par d'autres méthodes brutales, avant de les démembrer. Il brûlait ensuite les corps dans un fourneau, détruisant ainsi les preuves de ses crimes. Au total, il aurait tué entre 7 et 11 femmes, bien que le nombre exact demeure incertain. Ce comportement sauvage et méthodique le qualifie comme l'un des premiers tueurs en série modernes.

L'Arrestation de Landru

Les soupçons grandissants

Landru attire l'attention des autorités lorsque plusieurs femmes disparaissent sans laisser de trace. La police commence à enquêter et à relier ces disparitions à un certain "Landru". Des témoins l’avaient aperçu avec certaines de ses victimes, et les indices commencent à s'accumuler.

La découverte des crimes

En avril 1917, la police perquisitionne sa maison à Gambais. Ils découvrent des preuves accablantes, notamment des objets personnels appartenant à ses victimes et des restes humains calcinés. Landru est arrêté et inculpé pour meurtre.

Le Procès

Un procès sensationnel

Le procès de Landru, qui commence en 1921, est médiatisé et suscite une grande attention du public. Les détails sordides de ses crimes choquent la France, et les journaux font état de son comportement manipulateur et froid. Son attitude lors du procès, où il se présente comme une victime des circonstances, est particulièrement troublante.

Le verdict et la condamnation

Malgré les preuves accablantes, Landru ne montre aucun remords. Il est condamné à mort le 30 novembre 1921. Son procès soulève également des questions sur la responsabilité pénale et la santé mentale, mais les jurés concluent qu'il est coupable de tous les chefs d'accusation.

L'Héritage de Landru

La fascination pour le crime

Le cas de Landru a marqué l'imaginaire collectif, inspirant des livres, des films et des pièces de théâtre. Son histoire soulève des réflexions sur la nature du mal et la psyché des tueurs en série, tout en illustrant la vulnérabilité des femmes face aux prédateurs.

Répercussions sur la société

Le procès a également mis en lumière les lacunes des protections juridiques pour les femmes et a suscité des débats sur la nécessité de réformer les lois concernant les disparitions. Landru est devenu une figure emblématique de la criminalité, illustrant les dangers cachés derrière des apparences séduisantes.

Conclusion : Un Tueur dans l'Ombre

Henri Landru incarne l'horreur d'un homme ordinaire devenu l'un des tueurs en série les plus infâmes de l'histoire. Ses crimes révèlent les dangers de la manipulation et de la séduction, et mettent en lumière les conséquences tragiques de la confiance mal placée. Son héritage, bien que macabre, continue d'interroger notre compréhension du mal et de la nature humaine. La figure de Landru restera à jamais gravée dans les annales de la criminologie, un rappel des ténèbres qui peuvent se cacher derrière un visage apparemment normal.

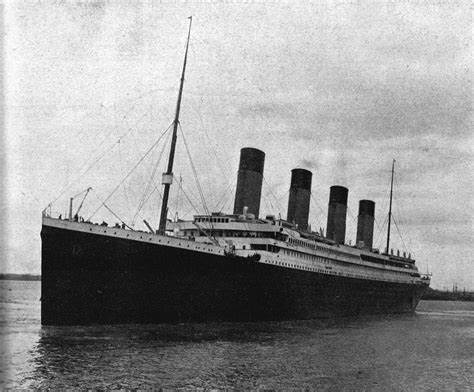

Le naufrage du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, reste l'un des événements maritimes les plus marquants de l'histoire moderne. Connu pour être le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque, il était réputé insubmersible. Pourtant, lors de son voyage inaugural, il heurta un iceberg dans l'Atlantique Nord, provoquant la perte de plus de 1 500 vies. Ce drame a marqué un tournant dans l’histoire de la navigation maritime et a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Cet article revient sur les circonstances du naufrage, les erreurs fatales commises, et les leçons tirées de cette tragédie.

Le Titanic, un Paquebot de Luxe

La construction du Titanic : Un chef-d’œuvre d’ingénierie

Le Titanic fut construit par les chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, pour la White Star Line. Achevé en 1912, il mesurait environ 269 mètres de long, pesait 46 000 tonnes et possédait une capacité d’accueil de plus de 2 200 passagers et membres d’équipage. Il représentait l’apogée de la technologie maritime, avec des innovations telles que des compartiments étanches et un double fond censé le rendre pratiquement insubmersible.

Un luxe inégalé à bord

Le Titanic n'était pas seulement un exploit technique, mais aussi un symbole de luxe et d’opulence. Les cabines de première classe étaient somptueusement décorées, avec des salles de réception, des restaurants gastronomiques, une piscine, une salle de sport, et même un bain turc. Le paquebot était conçu pour offrir un confort maximal à ses passagers les plus riches, tout en transportant des immigrants de troisième classe, venus chercher une vie meilleure en Amérique.

Le Voyage Inaugural et la Collision avec l'Iceberg

Le départ de Southampton vers New York

Le Titanic a quitté le port de Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, à destination de New York. Après des escales à Cherbourg, en France, et à Queenstown (aujourd'hui Cobh), en Irlande, il s’aventure dans l’Atlantique Nord. À son bord, des célébrités, des hommes d’affaires et des passagers de tous horizons. L’optimisme règne à bord, et personne ne se doute du drame à venir.

La nuit du drame : La collision fatale avec l’iceberg

Dans la nuit glaciale du 14 avril 1912, vers 23h40, alors que le Titanic naviguait à pleine vitesse à travers les eaux dangereuses de l’Atlantique Nord, il percuta un iceberg. Le choc fut si subtil que certains passagers de première classe ne le remarquèrent même pas. Pourtant, sous l’eau, l’iceberg avait gravement endommagé la coque du paquebot, ouvrant plusieurs compartiments étanches et scellant ainsi son destin.

Le Naufrage et l’Opération de Sauvetage

Les premières heures après la collision

Quelques minutes après la collision, l’équipage réalisa que les dommages étaient catastrophiques. L’ingénieur en chef, Thomas Andrews, informa le capitaine Edward Smith que le Titanic était condamné à couler en quelques heures. Les compartiments étanches, qui auraient pu maintenir le bateau à flot s'ils étaient touchés séparément, furent percés sur une trop grande longueur, provoquant un afflux d'eau irréversible.

Le manque de canots de sauvetage

L’un des facteurs aggravants de cette tragédie fut l'insuffisance de canots de sauvetage à bord. Le Titanic ne possédait que 20 canots, capables d’accueillir environ 1 200 personnes, alors qu'il transportait plus de 2 200 passagers et membres d'équipage. Cette situation était due aux normes de sécurité de l’époque, basées sur le tonnage du navire plutôt que sur le nombre de passagers.

Les évacuations chaotiques

L’évacuation du navire fut chaotique, aggravée par la confusion et la panique à bord. De nombreux canots de sauvetage furent lancés à l’eau à moitié remplis. Les règles de priorité “les femmes et les enfants d’abord” furent appliquées de manière inégale, et les passagers de troisième classe, situés dans les compartiments inférieurs du navire, furent les plus nombreux à périr dans la catastrophe.

Le Naufrage et la Tragédie Humaine

Le Titanic disparaît sous les eaux

À 2h20 du matin, environ deux heures et quarante minutes après la collision, le Titanic se brisa en deux avant de sombrer dans les profondeurs de l’Atlantique Nord. La plupart des passagers encore à bord furent plongés dans les eaux glacées, où l’hypothermie devint rapidement fatale. Sur les 2 200 personnes à bord, seules 706 survécurent, principalement grâce aux canots de sauvetage.

4.2 Le rôle du Carpathia

Le RMS Carpathia, un navire qui naviguait à proximité, reçut les appels de détresse du Titanic et se dirigea immédiatement vers les lieux du naufrage. Cependant, il n'arriva que plusieurs heures après la disparition du paquebot, ne pouvant sauver que les survivants déjà dans les canots de sauvetage. Le Carpathia transporta les rescapés jusqu'à New York, où ils furent accueillis par une vague de solidarité internationale.

Les Conséquences et Répercussions du Naufrage

Les enquêtes et les réformes de sécurité maritime

Le naufrage du Titanic suscita une onde de choc mondiale et donna lieu à plusieurs enquêtes menées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les investigations révélèrent de nombreuses erreurs humaines, tant dans la conception du navire que dans la gestion de la catastrophe. En conséquence, des réformes majeures furent adoptées, notamment la création de nouvelles règles internationales sur les canots de sauvetage, la surveillance des icebergs, et l’amélioration des systèmes de communication en mer.

La Convention SOLAS (Safety of Life at Sea)

En 1914, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) fut adoptée, imposant de nouvelles normes de sécurité pour les navires. Parmi les changements significatifs figuraient l’obligation pour tous les navires de disposer d’un nombre suffisant de canots de sauvetage pour l’ensemble des passagers, l’instauration d’une veille radio permanente à bord des navires, et la surveillance des zones à risques comme celle des icebergs.

L’Héritage du Titanic

Le Titanic dans la culture populaire

Le naufrage du Titanic a fasciné des générations entières et a inspiré de nombreuses œuvres culturelles, dont des films, des livres et des expositions. Parmi les plus célèbres, le film de James Cameron, Titanic (1997), est devenu un phénomène mondial, capturant l’imaginaire du public et perpétuant la mémoire de cette tragédie. Le Titanic symbolise à la fois les rêves de progrès technologique et les dangers de l’arrogance humaine face à la nature.

Les recherches archéologiques et la découverte de l’épave

L’épave du Titanic fut découverte en 1985 par l’équipe de Robert Ballard, à une profondeur de 3 800 mètres dans l’Atlantique Nord. Cette découverte marqua le début de recherches archéologiques sous-marines, permettant de mieux comprendre les causes du naufrage et de découvrir des objets du quotidien laissés par les passagers. Les expéditions scientifiques qui ont suivi ont permis de préserver la mémoire du Titanic tout en révélant des détails historiques oubliés.

Conclusion : Une Tragédie Inoubliable

Le naufrage du Titanic continue d’émouvoir et de captiver les esprits plus de 100 ans après la catastrophe. Ce drame humain, marqué par les erreurs de jugement, la technologie imparfaite et la force impitoyable de la nature, reste un rappel poignant des dangers de la mer et des limites de l’arrogance humaine. L’héritage du Titanic se manifeste non seulement dans les réformes de sécurité maritime, mais aussi dans la mémoire collective mondiale, où son histoire demeure un symbole de la fragilité de la vie et d l’importance des leçons tirées du passé.