Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Blog

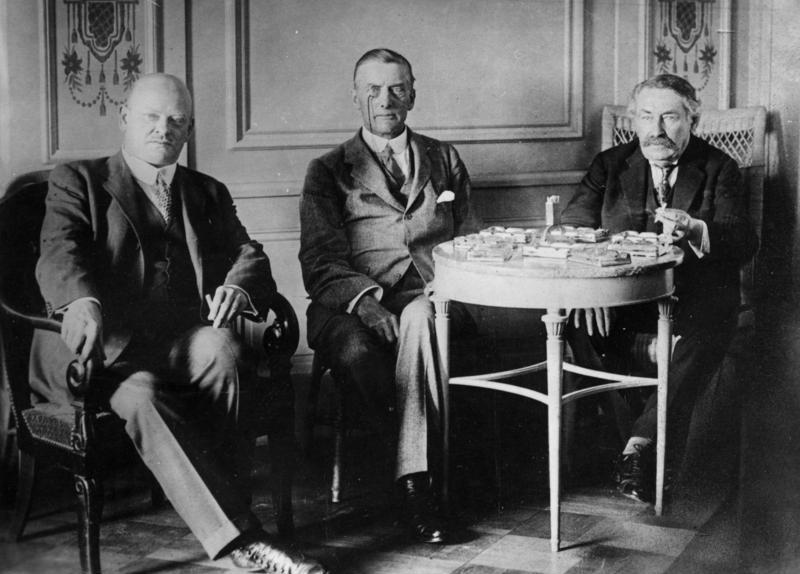

En 2025, nous célébrerons le centenaire de la Conférence de Locarno, un événement diplomatique majeur qui a joué un rôle essentiel dans la stabilisation de l'Europe après la Première Guerre mondiale. La conférence, qui s'est tenue en octobre 1925 dans la ville suisse de Locarno, a marqué un tournant dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres. Elle a jeté les bases d'un climat de coopération et de confiance entre les grandes puissances européennes, tout en essayant de garantir la paix et la sécurité collective. Cet article revient sur les enjeux, les accords et l'héritage de cet événement marquant, et propose une réflexion sur sa pertinence un siècle plus tard.

Contexte historique de la Conférence de Locarno

L’Europe après la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a laissé l’Europe dans un état de chaos, avec des tensions géopolitiques exacerbées et des économies dévastées. Le traité de Versailles de 1919, qui avait officiellement mis fin à la guerre, avait créé un climat de ressentiment, en particulier en Allemagne, où le sentiment d’humiliation prédominait. L'Europe était donc plongée dans une atmosphère de méfiance et de divisions profondes.

La montée des initiatives pour la paix

Dans les années qui ont suivi, plusieurs initiatives pour rétablir la stabilité internationale ont émergé. Le pacte de la Société des Nations (SDN) avait pour but de promouvoir la paix, mais il s'est avéré insuffisant pour régler les problèmes complexes de frontières et de sécurité en Europe. La Conférence de Locarno visait à combler ces lacunes en offrant un cadre diplomatique pour consolider la sécurité européenne.

Les principaux acteurs et objectifs de la Conférence

Les puissances présentes à Locarno

La Conférence de Locarno a réuni plusieurs puissances européennes majeures, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces nations avaient toutes un intérêt particulier à garantir la paix en Europe, mais elles avaient aussi des préoccupations propres, notamment en matière de sécurité des frontières et de réparations de guerre.

Les objectifs diplomatiques de la conférence

L’objectif principal de la conférence était de normaliser les relations entre la France et l’Allemagne, les deux grandes rivales européennes. Il s'agissait de trouver un compromis qui garantirait la sécurité des frontières, en particulier celles de l’Allemagne avec la France et la Belgique, tout en permettant à l’Allemagne de réintégrer le concert des nations européennes.

Les accords de Locarno et leurs implications

Le Pacte rhénan et la sécurisation des frontières

L'un des accords centraux de la Conférence de Locarno fut le Pacte rhénan, qui garantissait la démilitarisation de la Rhénanie et la reconnaissance des frontières occidentales de l'Allemagne. Ce pacte offrait des garanties de sécurité à la France et à la Belgique, tout en apaisant les craintes allemandes d'une future invasion.

Les accords bilatéraux avec la Pologne et la Tchécoslovaquie

En plus du Pacte rhénan, des accords bilatéraux furent conclus entre l’Allemagne et ses voisins de l'Est, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Cependant, ces accords étaient moins solides, car l'Allemagne refusa de garantir ses frontières orientales de manière aussi ferme que celles avec la France et la Belgique.

La réintégration de l'Allemagne dans la diplomatie européenne

Un autre résultat majeur de la Conférence fut le retour de l’Allemagne sur la scène diplomatique internationale. L'Allemagne fut invitée à rejoindre la Société des Nations en 1926, ce qui marqua une étape symbolique vers la normalisation de ses relations avec les autres puissances européennes.

L’héritage de la Conférence de Locarno

Les années de stabilité relative en Europe

La période qui suivit la Conférence de Locarno fut marquée par un court moment de stabilité en Europe. Les accords de Locarno apportèrent une certaine détente dans les relations franco-allemandes et renforcèrent la coopération diplomatique entre les grandes puissances. Cependant, cette stabilité s’avéra fragile et de courte durée.

L'effondrement de l'esprit de Locarno dans les années 1930

Avec la montée du nazisme en Allemagne et la politique expansionniste d'Hitler, les accords de Locarno perdirent rapidement leur pertinence. En 1936, lorsque l'Allemagne remilitarisa la Rhénanie, en violation directe du pacte signé à Locarno, les espoirs de maintenir une paix durable en Europe s'effondrèrent.

Le Centenaire de Locarno : Réflexion sur un héritage complexe

Un modèle de diplomatie multilatérale

Un siècle après Locarno, l'événement est souvent perçu comme un modèle de diplomatie multilatérale, qui a tenté de répondre aux défis de la sécurité collective à une époque de profonds bouleversements. Malgré ses limites, la Conférence de Locarno reste un exemple d’effort pour instaurer une paix durable à travers la coopération internationale.

Les leçons à tirer pour le présent

Le centenaire de la Conférence de Locarno offre une occasion de réfléchir sur les leçons que cet événement peut offrir au monde contemporain. À une époque où les tensions géopolitiques sont de nouveau vives, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, l'idée d'une diplomatie préventive et de sécurité collective prend une nouvelle résonance.

La sécurité collective et le respect des frontières

La Conférence de Locarno représente une tentative ambitieuse de construire un nouvel ordre international fondé sur la coopération, la sécurité collective et le respect des frontières. Bien que ses succès aient été partiels et de courte durée, son centenaire nous invite à réexaminer l’importance des efforts diplomatiques dans la prévention des conflits et à tirer des enseignements pour relever les défis contemporains de la paix et de la sécurité internationales.

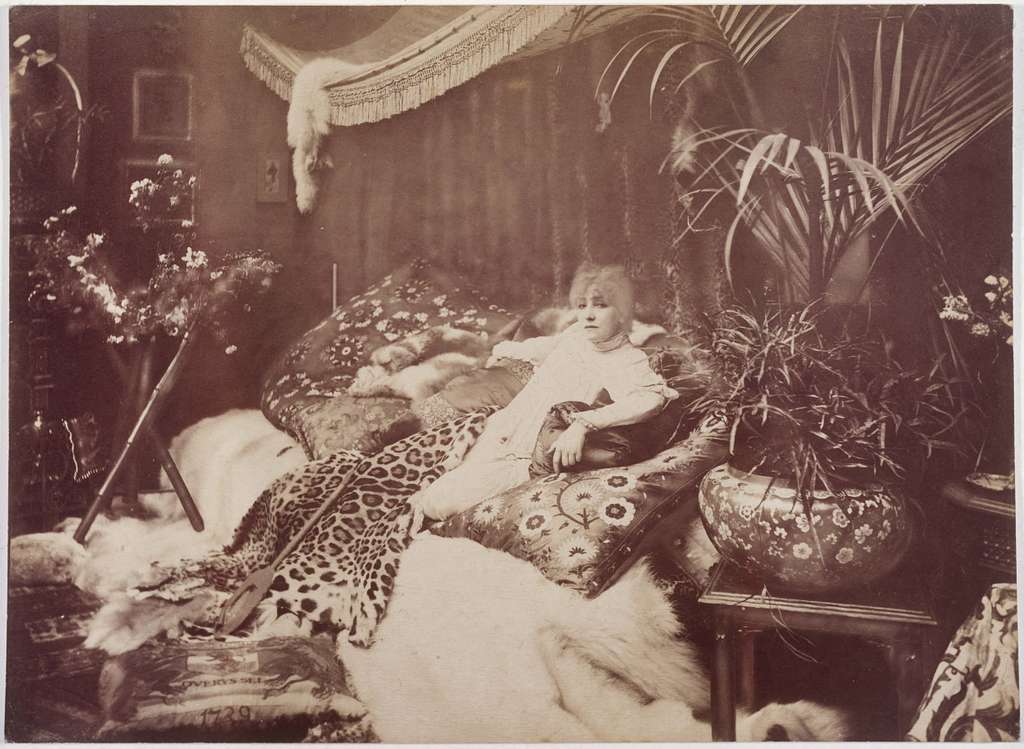

Sarah Bernhardt, née en 1844 à Paris, est une icône du théâtre mondial et l'une des actrices les plus célèbres de son époque. Surnommée "la Voix d'Or" ou encore "la Divine", elle a marqué l’histoire du spectacle par son talent, sa passion, et son charisme inégalé. Sa carrière, qui s’étend sur plus de cinquante ans, a fait d’elle une légende vivante. Mais derrière les projecteurs se cache une vie pleine de défis, de scandales, et de triomphes. Cet article explore le destin extraordinaire de Sarah Bernhardt, depuis ses débuts modestes jusqu'à sa renommée internationale, en passant par ses combats personnels et professionnels.

Les débuts d’une étoile montante

Une enfance tumultueuse

Sarah Bernhardt naît le 22 octobre 1844 à Paris, fille illégitime d’une courtisane hollandaise et d'un père inconnu. Elle est élevée dans des conditions modestes et connaît une enfance marquée par l’absence de ses parents. Très jeune, elle est envoyée dans des pensionnats et des couvents, où elle commence à développer une fascination pour le théâtre. Sa vocation se dessine dès lors qu’elle participe à des spectacles scolaires, et elle rêve de devenir actrice.

L’entrée à la Comédie-Française

À 16 ans, Sarah Bernhardt est admise au Conservatoire de Paris, ce qui lui permet de faire ses débuts à la Comédie-Française en 1862, la plus prestigieuse institution théâtrale de France. Bien que ses premières performances soient mal reçues par la critique, elle ne se laisse pas décourager. Son style, jugé trop original et audacieux pour l’époque, ne tardera pas à la démarquer des autres. Après quelques conflits, elle quitte la Comédie-Française, mais reviendra triomphante plusieurs années plus tard.

L’ascension d’une légende

La révélation de "La Dame aux Camélias"

C’est en 1880 que Sarah Bernhardt connaît son premier triomphe international avec le rôle de Marguerite Gautier dans "La Dame aux Camélias", une pièce d'Alexandre Dumas fils. Ce rôle, celui d'une courtisane mourant d'amour, semble taillé sur mesure pour l'actrice. Elle conquiert le public par son émotion sincère, sa grâce, et son jeu intense. Ce succès marque le début d'une carrière fulgurante à l’international.

La conquête des scènes internationales

Sarah Bernhardt ne se contente pas d’être une star en France. Elle entame une série de tournées internationales, jouant dans les plus grands théâtres de Londres, New York, et même en Amérique du Sud. Partout où elle passe, elle attire des foules immenses, fascinées par son jeu d’actrice et son charisme magnétique. Elle interprète des rôles masculins, tels que Hamlet, montrant une audace sans pareille dans le choix de ses personnages.

Une vie hors du commun : entre gloire et scandale

La vie privée tumultueuse

Sarah Bernhardt n’était pas seulement célèbre pour ses performances scéniques, mais aussi pour sa vie privée haute en couleur. Ses nombreuses liaisons avec des artistes, des écrivains, et des personnalités politiques ont souvent défrayé la chronique. Son tempérament indépendant et son refus de se plier aux conventions sociales ont alimenté son image de femme libre et scandaleuse. Elle a eu un fils, Maurice, issu d'une liaison avec un prince belge, et a élevé cet enfant seule, une décision rare pour l'époque.

La femme d'affaires avisée

En plus d’être une grande actrice, Sarah Bernhardt était aussi une femme d'affaires avisée. Elle a su gérer sa carrière d'une main de maître, créant sa propre troupe théâtrale et dirigeant plusieurs théâtres à Paris, dont le célèbre Théâtre Sarah-Bernhardt. Son sens des affaires et sa capacité à se réinventer en tant qu'artiste et productrice ont contribué à sa longévité dans le monde du spectacle.

Le défi du handicap et la fin de carrière

L’amputation de la jambe

En 1915, alors qu’elle est au sommet de sa carrière, Sarah Bernhardt subit une tragédie : une infection sévère à la jambe gauche nécessite une amputation. À 70 ans, beaucoup pensent que cet événement mettra fin à sa carrière, mais c’est mal connaître la ténacité de l’actrice. Malgré son handicap, elle continue de monter sur scène, souvent dans un fauteuil roulant ou sur une chaise. Elle refuse de se laisser abattre, et prouve une fois de plus son dévouement au théâtre.

Une carrière jusqu’au dernier souffle

Malgré sa santé déclinante, Sarah Bernhardt continue de se produire jusqu’à sa mort en 1923. Son dernier grand rôle fut celui de Jeanne d'Arc, une héroïne avec laquelle elle partageait de nombreuses similitudes en termes de force de caractère et de résilience. Même affaiblie, elle captiva encore les foules avec la même intensité et passion qui l’ont portée tout au long de sa carrière.

L'héritage immortel de Sarah Bernhardt

Une influence durable sur le théâtre

Sarah Bernhardt a révolutionné le jeu d’acteur. Son style, qui alliait une grande expressivité et une compréhension profonde de ses personnages, a influencé des générations d’acteurs. Son audace, que ce soit dans ses choix de rôles ou dans la manière de diriger sa carrière, a ouvert la voie à d'autres femmes dans le monde du théâtre et du cinéma.

- Un symbole de la modernité féminine

En plus d’être une grande actrice, Sarah Bernhardt est devenue un symbole de l'émancipation des femmes. À une époque où les femmes étaient encore largement cantonnées à des rôles subalternes, elle a pris le contrôle de sa carrière et de sa vie, refusant de se conformer aux attentes de la société. Son courage, sa force de caractère, et son indépendance continuent d'inspirer aujourd’hui.

La Diva Incomparable du Théâtre

Le destin de Sarah Bernhardt est celui d’une femme exceptionnelle qui a marqué l’histoire par son talent et sa détermination. En dépit de ses débuts difficiles et des obstacles qu'elle a rencontrés au cours de sa vie, elle est parvenue à se hisser au sommet du monde théâtral, devenant une véritable légende. Sa contribution au théâtre et à la culture mondiale reste inestimable, et son nom est à jamais gravé dans les annales de l’histoire du spectacle.

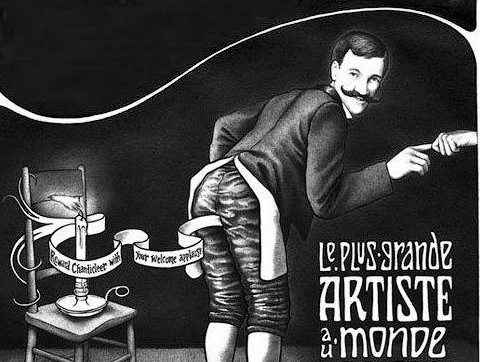

Joseph Pujol, mieux connu sous le nom de "Le Pétomane", est une figure hors du commun dans l’histoire du spectacle. Né en 1857 à Marseille, cet artiste de cabaret a marqué la Belle Époque grâce à une performance des plus insolites : il était capable de contrôler ses muscles abdominaux pour imiter des sons, et plus précisément, de produire des flatulences à la demande. Véritable phénomène de son temps, il a séduit les foules par son humour et son talent unique. Cet article retrace la vie et la carrière incroyable de Joseph Pujol, et explique comment il est devenu une légende du divertissement français.

Qui était Joseph Pujol ?

Les débuts modestes d’un boulanger

Joseph Pujol est né le 1er juin 1857 à Marseille, dans une famille modeste. Fils d'un maçon, il devient boulanger après avoir terminé ses études. Rien ne prédisposait ce jeune homme au métier de la scène. Pourtant, un incident étrange lors d’une baignade dans la mer lui permet de découvrir son incroyable capacité à contrôler ses muscles abdominaux et à expulser de l’air par son rectum. Cette découverte deviendra le point de départ de sa future carrière.

La découverte de son talent hors du commun

Après avoir découvert son talent singulier, Pujol s’exerce à en faire un véritable art. Il découvre qu’il peut non seulement contrôler ses flatulences, mais aussi moduler le son et la puissance de celles-ci, imitant ainsi des instruments de musique, des bruits d’animaux, et même des explosions. Rapidement, il décide de se lancer dans une carrière artistique en exploitant cette faculté peu commune.

Le phénomène du Pétomane : une carrière éclatante

Le succès au Moulin Rouge

C’est en 1892 que Joseph Pujol, désormais surnommé "Le Pétomane", fait ses débuts sur la scène du célèbre cabaret parisien, le Moulin Rouge. Très vite, il devient l’une des attractions phares de l’établissement. Sur scène, il réalise des performances hilarantes où il imite des sons de toute sorte avec ses flatulences : des animaux, des morceaux de musique, et même des batailles entières, avec explosions et coups de canon. Son talent est si exceptionnel qu'il attire les foules, rivalisant même avec d'autres stars de l'époque comme Sarah Bernhardt.

Une performance artistique unique

Ce qui rendait les spectacles du Pétomane si populaires n'était pas seulement son talent particulier, mais aussi la manière dont il transformait son don en véritable performance artistique. Il portait souvent des costumes extravagants et accompagnait ses démonstrations de mises en scène comiques. Il jouait des morceaux célèbres, comme "La Marseillaise", et utilisait des objets comme des flûtes ou des bougies pour renforcer l’effet visuel et sonore de ses prouesses.

L'art du Pétomane : entre humour et technique

Un contrôle musculaire impressionnant

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les performances de Pujol ne reposaient pas sur des flatulences naturelles, mais sur un contrôle extrêmement précis de ses muscles abdominaux et de son diaphragme. Il inhalait de l’air par le rectum pour ensuite l’expulser de manière contrôlée, ce qui lui permettait de créer des sons variés et étonnants. Cette capacité à manipuler son corps avec une telle précision était le fruit d’années d’entraînement.

L'humour au cœur de ses spectacles

Le talent unique du Pétomane n’était pas seulement de produire des sons avec son corps, mais aussi de les intégrer dans des spectacles comiques. Ses représentations étaient pleines d’humour et de dérision, souvent axées sur des situations absurdes où il imitait des événements historiques, des scènes de la vie quotidienne, ou des parodies de pièces célèbres. Cet humour, accessible et universel, a contribué à son succès dans toutes les couches de la société.

La fin de carrière et l'héritage d'un artiste hors du commun

Un déclin progressif

Malgré son succès fulgurant, la carrière de Joseph Pujol n’a pas été éternelle. Après avoir performé dans toute la France et à l’étranger, il décide de prendre sa retraite en 1914, peu avant la Première Guerre mondiale. Avec l’évolution des goûts du public et l’apparition de nouvelles formes de divertissement, l'art du Pétomane tombe peu à peu dans l’oubli. Il retourne à une vie plus tranquille à Marseille, où il reprend son métier de boulanger.

Un héritage durable dans la culture populaire

Même si l’art du Pétomane est devenu un phénomène marginal au fil du temps, son influence dans la culture populaire reste indéniable. De nombreux artistes de cabaret, comédiens et humoristes se sont inspirés de l'humour décalé de Pujol. Des œuvres littéraires, des films et des spectacles font référence à ce personnage excentrique, témoignant de la fascination qu’il continue d’exercer. Le Pétomane est aussi un symbole de la Belle Époque, une période où l’excentricité et l’expérimentation étaient les maîtres mots dans le domaine du divertissement.

Le Pétomane aujourd'hui : un artiste encore célébré

Une curiosité historique

Aujourd’hui, Joseph Pujol reste une figure fascinante de l’histoire du spectacle. Des documentaires, des livres et des pièces de théâtre continuent d’évoquer sa vie et ses performances, notamment en mettant en avant le côté excentrique et avant-gardiste de ses spectacles. Des musées comme le Musée des Arts Forains à Paris conservent des traces de son passage dans l’histoire du cabaret.

Une source d’inspiration pour l’humour moderne

Le Pétomane a également laissé une empreinte durable dans le monde de l'humour. Son mélange d’absurde, d’humour physique et de spectacle burlesque a ouvert la voie à de nombreuses formes d’humour contemporaines. Son art, basé sur l'exploration des capacités humaines les plus inattendues, rappelle que l’humour n'a pas de limites et peut se nourrir des aspects les plus surprenants de la nature humaine.

Conclusion

Joseph Pujol, alias "Le Pétomane", a su transformer un talent inhabituel en une carrière extraordinaire. À une époque où le cabaret était en pleine effervescence, il a su captiver et divertir un large public grâce à ses spectacles uniques, alliant technique, humour et créativité. Bien que son art soit aujourd'hui méconnu du grand public, il reste une figure emblématique de la culture populaire française. Sa carrière témoigne de l'originalité et de la diversité du spectacle vivant à la Belle Époque.

Paris, ville de lumières et de romantisme, est aussi une cité traversée par la Seine, fleuve majestueux mais parfois capricieux. Depuis des siècles, la capitale française a été le théâtre de crues dévastatrices, où les eaux ont submergé les rues et mis en péril ses habitants et son patrimoine. Cet article retrace l’histoire des inondations à Paris, les événements marquants, les causes naturelles et humaines, ainsi que les mesures prises pour prévenir ces catastrophes.

L’histoire des grandes inondations à Paris

La crue historique de 1910

L'une des inondations les plus mémorables de Paris est sans aucun doute celle de 1910. En janvier, après des semaines de pluies intenses, la Seine atteint un niveau record de 8,62 mètres. Pendant près d'une semaine, une grande partie de la ville se retrouve sous les eaux. Les quartiers les plus touchés sont ceux proches du fleuve, tels que le Marais, le Quartier Latin, et la Gare d'Orsay. Les images de Parisiens se déplaçant en barque dans les rues inondées sont devenues célèbres. Cette crue a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la capitale.

Les autres inondations marquantes

Outre la crue de 1910, Paris a connu plusieurs autres inondations significatives, bien que souvent moins dévastatrices. On peut citer celles de 1924, 1955 et plus récemment en 2016 et 2018, où la montée des eaux a de nouveau fait craindre le pire. Chaque fois, ces événements rappellent la vulnérabilité de la capitale face aux caprices de la Seine.

Les causes des inondations à Paris

Les facteurs climatiques

Les inondations de Paris sont principalement causées par des crues de la Seine, qui sont déclenchées par des précipitations importantes sur l'ensemble du bassin fluvial. Lorsque le fleuve et ses affluents reçoivent une quantité d'eau excessive sur une courte période, ils débordent, inondant les berges et les quartiers environnants. Les hivers pluvieux et la fonte des neiges en amont peuvent aggraver ce phénomène.

L’urbanisation et ses impacts

L'expansion urbaine et l'artificialisation des sols à Paris et dans ses environs ont accentué les risques d'inondation. La construction de bâtiments, de routes et d'infrastructures sur des zones autrefois perméables empêche désormais l'eau de s’infiltrer dans le sol. Ce phénomène, combiné à des systèmes de drainage parfois saturés, augmente les risques de crues urbaines.

Les conséquences des inondations sur la capitale

Les dégâts matériels et humains

Les inondations causent des dégâts considérables, tant sur les infrastructures que sur les habitations. Lors des grandes crues, les réseaux de transport, les lignes de métro et les services publics sont perturbés, entraînant des pertes économiques importantes. En 1910, les inondations ont causé des millions de francs de dommages, et de nombreux habitants ont dû être évacués. Heureusement, malgré l’ampleur des inondations récentes, les pertes humaines sont restées limitées grâce aux mesures de prévention.

Les menaces sur le patrimoine culturel

Le patrimoine culturel de Paris, notamment ses musées, est également menacé par les inondations. Le Louvre, le Musée d’Orsay, et bien d’autres institutions situées près de la Seine, doivent mettre en place des plans d’urgence pour protéger leurs collections. Lors de la crue de 2016, ces musées ont dû évacuer des milliers d'œuvres d'art afin de les protéger des eaux montantes.

Les mesures de prévention et de gestion des inondations

La création des barrages et bassins de rétention

Après la crue de 1910, les autorités ont mis en place des mesures pour mieux réguler le flux de la Seine. Plusieurs barrages-réservoirs ont été construits en amont, comme celui du lac de Pannecière ou de la Marne, pour contenir une partie des eaux en cas de crue. Ces infrastructures ont pour but de réduire la pression sur le fleuve en régulant les niveaux d’eau.

Les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI)

Paris s’est dotée de plusieurs outils de planification pour mieux anticiper les crues. Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) définit les zones à risque et les mesures à prendre en cas de montée des eaux. Des exercices de simulation de crue sont régulièrement organisés pour sensibiliser les habitants et les services de secours aux dangers d'une crue majeure.

Les systèmes d’alerte et de gestion de crise

Aujourd’hui, Paris dispose de systèmes d’alerte performants pour prévenir des inondations. Vigicrues, un service de surveillance des cours d’eau, permet de suivre en temps réel les niveaux de la Seine et d’anticiper les risques de crue. En cas d’alerte, des mesures d’urgence sont déclenchées, comme la fermeture des berges et l’évacuation préventive des habitants des zones les plus exposées.

L’avenir : Paris face au défi du changement climatique

L’impact du réchauffement climatique

Avec le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les épisodes de fortes pluies, sont appelés à devenir plus fréquents. Le risque d'inondation pourrait donc s'accentuer à Paris dans les décennies à venir. Les autorités locales et nationales sont conscientes de ces défis et travaillent à renforcer les infrastructures pour mieux résister aux crues futures.

Des projets pour renforcer la résilience de la ville

Paris et la région Île-de-France mettent en œuvre des projets pour rendre la ville plus résiliente face aux inondations. Le projet "Seine Métropole" vise à renforcer la protection des zones urbaines et à créer de nouveaux bassins de rétention. De plus, des efforts sont faits pour adapter les bâtiments et infrastructures essentielles aux risques d’inondation, afin de minimiser les impacts des futures crues.

Un Phénomène Naturel Dévastateur

Les inondations de Paris, bien que redoutées, sont un phénomène récurrent dans l’histoire de la capitale. Si les grandes crues, comme celle de 1910, ont marqué les esprits et causé des dégâts importants, elles ont aussi permis de mieux comprendre les risques naturels auxquels la ville est exposée. Grâce aux progrès réalisés en matière de prévention et de gestion de crise, Paris est aujourd'hui mieux préparée à faire face à ces catastrophes naturelles. Toutefois, avec les défis liés au changement climatique, la vigilance reste de mise pour protéger la Ville Lumière de futures montées des eaux.

Lancée en 1961, la Renault 4, communément appelée la "4L", est bien plus qu'une simple voiture. Ce modèle populaire a marqué des générations d'automobilistes, devenant un véritable symbole de liberté et de simplicité. Connue pour sa polyvalence, sa robustesse et son faible coût, la 4L a conquis des millions de conducteurs à travers le monde et est restée en production pendant plus de trois décennies. Cet article retrace l’histoire fascinante de ce véhicule iconique et explique comment il est devenu une légende de l’automobile.

La genèse de la 4L : une voiture pour tous

- Le contexte de l'après-guerre

Dans les années 1950, la France est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'une voiture accessible, polyvalente et simple devient évident. La Renault 4L est conçue en réponse à ce besoin, visant à concurrencer des modèles populaires comme la Citroën 2CV. Elle devait être à la fois fonctionnelle pour les zones rurales et pratique pour les citadins.

- Les débuts du projet

L'ingénieur Pierre Dreyfus, directeur général de Renault, lance le projet en 1956 avec un objectif clair : créer une voiture populaire universelle, capable de transporter des personnes et des marchandises avec facilité. La Renault 4, surnommée la "4L", est dévoilée en 1961 au Salon de l'Automobile de Paris, et son succès est immédiat.

Une révolution dans le design automobile

- Un design pratique et innovant

La 4L présente des caractéristiques novatrices pour l'époque. Elle est la première voiture à traction avant de Renault et possède une suspension souple qui s’adapte à tout type de terrain. Sa conception simple mais fonctionnelle inclut un hayon arrière, une nouveauté qui permet un accès facile au coffre et en fait un véhicule idéal pour le transport de marchandises.

- Une voiture modulable

La 4L est conçue pour répondre aux besoins de tous. Avec ses sièges amovibles, elle peut être configurée en version utilitaire ou familiale. Elle devient vite la voiture préférée des artisans, des agriculteurs, des jeunes conducteurs et des familles grâce à son espace intérieur généreux et sa modularité. Son moteur simple et robuste permet une maintenance facile, ce qui renforce sa popularité.

La conquête du monde : un succès international

- Un modèle mondialement apprécié

Le succès de la 4L dépasse rapidement les frontières françaises. Elle est exportée dans plus de 100 pays et produite sous licence dans de nombreux autres, dont l’Espagne, le Maroc et l’Argentine. Sa robustesse et sa capacité à s'adapter à différents climats et routes font d'elle un modèle prisé dans les zones rurales et les pays en développement.

- Des versions pour tous les usages

Au fil des années, de nombreuses versions de la 4L voient le jour : de la fourgonnette à la version camping-car, en passant par des modèles spéciaux pour l’armée ou les pompiers. La Renault 4L devient une voiture caméléon, capable de s’adapter à toutes les situations et besoins.

L'aventure de la 4L : rallyes et défis

- La 4L et le 4L Trophy

La 4L ne s’est pas contentée de rouler sur les routes d'Europe. Elle est également devenue une icône dans le monde du rallye, notamment grâce au célèbre 4L Trophy. Ce rallye étudiant, qui traverse le désert marocain, met en avant la robustesse et la fiabilité du véhicule. Chaque année, des centaines d'étudiants s'aventurent dans cette course humanitaire, renforçant la légende de la 4L comme un véhicule capable de braver les conditions les plus difficiles.

- Des expéditions mémorables

La Renault 4L a également été utilisée pour de nombreuses expéditions à travers le monde. Sa simplicité mécanique et sa capacité à affronter des terrains difficiles en font un véhicule de choix pour des aventuriers. Des récits de voyages traversant l’Afrique, l’Amérique du Sud ou les steppes d’Asie montrent que la 4L n’a rien à envier aux 4x4 modernes en matière d’endurance.

Une légende intemporelle : la 4L aujourd'hui

- La fin de la production et l’héritage laissé

En 1992, après plus de 8 millions d’exemplaires vendus, la production de la Renault 4L s’arrête. Mais loin de disparaître, la 4L reste un modèle culte pour de nombreux passionnés. Des clubs de collectionneurs existent partout dans le monde, et des rassemblements annuels réunissent des centaines de propriétaires.

- Une voiture de collection prisée

Aujourd’hui, la 4L est recherchée par les collectionneurs et les amateurs de véhicules rétro. Sa simplicité, son esthétique unique et son héritage en font une pièce de choix pour les passionnés d’automobile. Restaurer une 4L est devenu un passe-temps pour de nombreux amoureux de voitures anciennes, qui souhaitent préserver cette icône de l’histoire automobile française.

Symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française

La Renault 4L a marqué l’histoire par sa simplicité, son ingéniosité et sa polyvalence. Véritable phénomène culturel, elle a accompagné des millions de personnes à travers le monde, aussi bien sur les routes de campagne que dans les grandes villes. Plus qu’une simple voiture, la 4L est devenue un symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française. Son épopée continue de résonner dans le cœur des automobilistes, faisant d’elle une légende indéfectible du patrimoine automobile.

Le Mont-Saint-Michel, avec son abbaye majestueuse perchée au sommet d'un îlot rocheux au milieu d’une vaste baie, est l’un des symboles les plus emblématiques de la France. Ce site extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Entre son histoire fascinante, son architecture unique et son environnement naturel spectaculaire, le Mont-Saint-Michel représente un véritable trésor du patrimoine culturel et religieux français. Cet article vous invite à découvrir les mystères et l’héritage de ce lieu exceptionnel.

Histoire du Mont-Saint-Michel : des origines à nos jours

Une fondation légendaire

La légende raconte que l'archange Saint Michel serait apparu à l'évêque Aubert d'Avranches en 708, lui demandant de construire un sanctuaire en son honneur sur un îlot rocheux au milieu de la baie. Malgré les difficultés, une première église est édifiée, marquant le début de ce lieu de culte unique. Au fil des siècles, le site s’est transformé en une véritable abbaye fortifiée, capable de résister aux invasions et aux marées.

L'évolution architecturale à travers les siècles

L'architecture du Mont-Saint-Michel a évolué au fil du temps, passant de simples structures en bois à une abbaye gothique de renommée mondiale. Du XIe au XVIe siècle, l’abbaye fut agrandie et embellie avec des bâtiments religieux, des tours défensives, et des fortifications pour résister aux attaques, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Cet ensemble médiéval est un véritable chef-d'œuvre d’ingénierie, alliant spiritualité et défense.

Un site religieux et spirituel majeur

Un centre de pèlerinage millénaire

Depuis sa fondation, le Mont-Saint-Michel est un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens. Des milliers de pèlerins ont traversé les sables mouvants pour venir prier au sommet de l’abbaye. Le chemin de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel, connu sous le nom de "Chemin des Anges", demeure un parcours spirituel emprunté par de nombreux fidèles.

L'influence spirituelle de l'abbaye

L'abbaye du Mont-Saint-Michel a joué un rôle central dans la diffusion de la foi chrétienne en Europe occidentale. Dirigée par les moines bénédictins pendant des siècles, elle est devenue un lieu d’apprentissage et de méditation, attirant des érudits et des écrivains célèbres. Aujourd'hui encore, l’abbaye continue d'être un centre spirituel actif, accueillant des communautés religieuses et des visiteurs en quête de paix et de réflexion.

Un chef-d'œuvre architectural : entre terre et mer

Une architecture gothique emblématique

L'abbaye du Mont-Saint-Michel est un exemple impressionnant de l’architecture gothique. Ses arches élevées, ses vitraux et ses contreforts sont autant d’éléments qui témoignent de l’ambition des constructeurs de l’époque. L’ensemble architectural, composé de l’église abbatiale, du cloître et de la Merveille (un ensemble de bâtiments monastiques), est un spectacle à couper le souffle.

L'intégration harmonieuse dans le paysage

Ce qui rend le Mont-Saint-Michel encore plus unique, c’est la manière dont il s’intègre parfaitement dans son environnement naturel. À marée haute, il devient une île mystique, entourée par les eaux de la baie. À marée basse, il se dresse au milieu des vastes étendues sablonneuses, accessibles par un pont-jetée moderne. Ce lien entre terre et mer confère au Mont une aura de mystère et de magie.

Un site naturel d'exception : la baie du Mont-Saint-Michel

Un écosystème unique

La baie du Mont-Saint-Michel est l'une des plus grandes et des plus impressionnantes du monde. Elle est célèbre pour ses marées spectaculaires, parmi les plus fortes d'Europe, où l’eau peut monter à la vitesse d'un cheval au galop. Cet écosystème est également un sanctuaire pour la faune, abritant une grande variété d'oiseaux et de mammifères marins.

Les marées et les sables mouvants

Les marées jouent un rôle essentiel dans la vie du Mont-Saint-Michel. Elles modifient constamment le paysage autour de l'îlot, créant des phénomènes naturels uniques tels que les sables mouvants, qui ajoutent une dimension presque mythique au lieu. Les visiteurs doivent être vigilants lorsqu'ils traversent la baie, et des guides locaux proposent des excursions sécurisées pour découvrir cette nature imprévisible.

Le Mont-Saint-Michel aujourd'hui : un site touristique et culturel incontournable

Un lieu de patrimoine mondial

En 1979, le Mont-Saint-Michel et sa baie ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, en reconnaissance de leur valeur historique, culturelle et naturelle. Ce site attire aujourd'hui plus de 3 millions de visiteurs chaque année, venus admirer ce chef-d'œuvre de l’architecture médiévale et profiter de la beauté de son cadre naturel.

Les défis de la préservation

Face à une fréquentation touristique massive, des défis importants se posent en matière de conservation. Des efforts sont déployés pour protéger l’intégrité architecturale du Mont-Saint-Michel tout en préservant son écosystème unique. Des travaux de restauration, comme la création d’un nouveau pont-jetée pour rétablir le caractère insulaire du site, ont permis de redonner au Mont son apparence originelle.

Bijou du patrimoine français

Le Mont-Saint-Michel, véritable bijou du patrimoine français, est un lieu où l’histoire, la spiritualité et la nature se rencontrent. Son héritage millénaire, son architecture gothique imposante et son cadre naturel exceptionnel en font l’un des sites les plus visités et admirés au monde. Symbole de la richesse culturelle de la France, il continue d’attirer et d’inspirer des millions de visiteurs, pèlerins et curieux chaque année. Le Mont-Saint-Michel, entre terre et mer, restera pour toujours un joyau inestimable du patrimoine mondial.

L’anthropologie est une discipline fascinante qui explore la diversité des cultures humaines et les comportements des sociétés à travers le temps et l’espace. En tant que science sociale, elle permet de mieux comprendre les interactions entre l'homme et son environnement, ainsi que les différentes dimensions de la vie humaine, telles que la culture, la linguistique, la biologie et l'archéologie. Cet article se propose d'explorer les principales branches de l'anthropologie, ses méthodes de recherche, ainsi que son rôle dans notre compréhension du monde contemporain.

Les Branches de l’Anthropologie

Anthropologie Culturelle

L'anthropologie culturelle se concentre sur l'étude des cultures humaines et des systèmes de croyances. Elle examine comment les valeurs, les normes et les pratiques varient d'une société à l'autre. Les anthropologues culturels mènent souvent des recherches de terrain, s'immergeant dans les communautés qu'ils étudient pour observer et comprendre leurs modes de vie.

Anthropologie Physique

Également connue sous le nom d'anthropologie biologique, cette branche étudie les aspects biologiques et évolutifs de l'homme. Elle analyse les variations physiques entre les populations humaines, l'évolution humaine et l'impact des facteurs environnementaux sur la biologie humaine.

Anthropologie Linguistique

Cette sous-discipline s'intéresse à la relation entre la langue et la culture. Elle étudie comment la langue influence la pensée et les comportements des individus au sein d'une société. Les anthropologues linguistiques analysent également les dialectes, la sémantique et la syntaxe des langues dans divers contextes culturels.

Archéologie

L'archéologie est l'étude des vestiges matériels laissés par les sociétés passées. Elle permet de reconstituer l'histoire des civilisations anciennes à travers les artefacts, les structures et les restes humains. Les archéologues utilisent des méthodes scientifiques pour dater et analyser les découvertes, contribuant ainsi à notre compréhension des sociétés humaines anciennes.

Méthodes de Recherche en Anthropologie

Observation Participante

L'observation participante est une méthode clé en anthropologie culturelle. Elle implique que le chercheur s'intègre dans la communauté étudiée, participant à ses activités quotidiennes tout en prenant des notes et en observant les interactions sociales.

Entretiens

Les entretiens, qu'ils soient formels ou informels, sont essentiels pour recueillir des données qualitatives. Les anthropologues mènent des conversations approfondies avec les membres de la communauté pour comprendre leurs perspectives, croyances et expériences.

Analyse des Données

Une fois les données collectées, les anthropologues les analysent en utilisant diverses méthodes, telles que l'analyse thématique ou l'analyse comparative, pour dégager des patterns et des significations.

Chapitre 3 : L’Anthropologie à l’Ère Contemporaine

Défis Éthiques

L'anthropologie contemporaine fait face à des défis éthiques, notamment en ce qui concerne la représentation des cultures et les implications de la recherche sur les communautés étudiées. Les anthropologues sont de plus en plus conscients de la nécessité d'obtenir le consentement éclairé et de respecter les droits des participants.

Interdisciplinarité

L'anthropologie collabore de plus en plus avec d'autres disciplines, telles que la sociologie, la psychologie et les sciences environnementales, pour comprendre les problèmes complexes de notre époque, tels que le changement climatique, les migrations et les inégalités sociales.

Applications Pratiques

Les connaissances anthropologiques sont également appliquées dans divers domaines, tels que la santé publique, l'éducation et le développement communautaire. Les anthropologues contribuent à la conception de programmes qui tiennent compte des contextes culturels et des besoins des populations.

Les différentes cultures et modes de vie

L'anthropologie est une discipline essentielle qui nous aide à comprendre la complexité de l'expérience humaine. En explorant les différentes cultures et modes de vie, elle nous offre des perspectives précieuses sur notre passé, notre présent et notre avenir. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les compétences et les connaissances des anthropologues sont plus nécessaires que jamais pour favoriser le dialogue interculturel et promouvoir une compréhension mutuelle.

Le 16 octobre 1984, la France découvre avec stupeur l’affaire du « Petit Grégory », un drame qui bouleversera le pays pendant des décennies. Grégory Villemin, un enfant de 4 ans, est retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges, quelques heures après sa disparition. Ce crime sordide va rapidement devenir l’un des faits divers les plus célèbres et énigmatiques de l’histoire judiciaire française. Entre conflits familiaux, accusations publiques, et une série de rebondissements, l’affaire est marquée par une enquête confuse et des soupçons qui pèsent sur plusieurs membres de la famille Villemin. Plus de trente ans après les faits, cette tragédie reste un mystère non résolu, fascinant autant qu’il indigne.

Le Drame du 16 Octobre 1984

La Disparition de Grégory Villemin

L’après-midi du 16 octobre 1984, Christine Villemin, la mère de Grégory, signale la disparition de son fils de 4 ans, alors qu'il jouait devant leur maison familiale à Lépanges-sur-Vologne. La panique s'installe rapidement alors que les recherches pour retrouver le garçon commencent.

La Découverte du Corps

Quelques heures après la disparition, le corps de Grégory est retrouvé dans la rivière Vologne, pieds et mains ligotés. Ce crime choquant marque le début d’une affaire complexe, où les secrets de famille et les jalousies vont prendre une place prépondérante dans l’enquête.

Le Corbeau et les Lettres de Menaces

Un Contexte de Harcèlement Anonyme

Depuis plusieurs années avant le drame, Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, reçoit des lettres anonymes et des appels téléphoniques menaçants. Le mystérieux expéditeur, surnommé « le corbeau », semble nourrir une haine intense envers la famille Villemin, en particulier contre Jean-Marie, qui a réussi professionnellement en tant que contremaître.

Le Rôle du Corbeau dans l’Enquête

Le jour de la découverte du corps de Grégory, une nouvelle lettre anonyme parvient à la famille Villemin. Elle clame : « J’espère que tu mourras de chagrin, chef. Ce n’est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ce message donne à penser que le corbeau est l’auteur du crime, mais son identité reste inconnue, et l’enquête prend rapidement une tournure complexe.

Les Accusations contre Bernard Laroche

Les Premières Suspicions

Dès le début de l’enquête, les soupçons se portent sur Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin. Plusieurs éléments troublants semblent le lier à l’affaire, notamment des témoignages de proches et l'analyse graphologique des lettres du corbeau.

L’Accusation de Murielle Bolle

La nièce de Laroche, Murielle Bolle, âgée de 15 ans à l’époque, déclare à la police que Bernard Laroche aurait été avec elle le jour de la disparition de Grégory, l’amenant en voiture près de la scène du crime. Laroche est arrêté et inculpé pour le meurtre. Cependant, quelques jours plus tard, Murielle revient sur sa déclaration, affirmant qu’elle a été forcée par les enquêteurs.

L’Assassinat de Bernard Laroche

Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin, convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche, abat ce dernier d’un coup de fusil. Ce geste tragique ajoute une dimension dramatique supplémentaire à l’affaire et conduit Jean-Marie en prison pour homicide volontaire.

Christine Villemin dans la Tourmente

L’Accusation contre la Mère

En 1985, l’enquête prend un nouveau tournant lorsque Christine Villemin, la mère de Grégory, est accusée d’avoir tué son propre fils. Des témoins affirment avoir vu une femme jeter un paquet dans la rivière, et des analyses révèlent des incohérences dans son emploi du temps le jour du meurtre.

La Libération de Christine Villemin

Christine Villemin nie catégoriquement les accusations et se bat pour laver son nom. Après plusieurs mois de détention provisoire, elle est finalement libérée en 1986. L’instruction s'enlise, et aucune preuve formelle ne vient corroborer sa culpabilité.

Le Soutien Public et les Médias

L’accusation de Christine Villemin divise l’opinion publique, mais de nombreuses personnes expriment leur soutien à cette mère en deuil. Les médias jouent un rôle important dans la couverture de l’affaire, parfois critiqués pour leur sensationnalisme.

Les Enquêtes Successives et les Rebondissements Judiciaires

Les Nouveaux Indices et la Relance de l’Enquête

En 2000, l’affaire est relancée grâce à de nouvelles analyses ADN, mais les résultats s’avèrent insuffisants pour identifier formellement le coupable. En 2017, de nouvelles expertises graphologiques désignent trois membres de la famille Villemin comme étant liés aux lettres du corbeau, relançant une fois de plus les soupçons.

Les Rebondissements Sans Fin

Malgré les avancées technologiques, l’enquête sur la mort du petit Grégory reste marquée par des incertitudes et des contradictions. Les nombreuses pistes explorées n'ont jamais permis d'apporter une réponse définitive à cette affaire complexe. La vérité semble toujours hors d'atteinte, et l’affaire demeure irrésolue.

Chapitre 6 : Un Mystère qui Perdure

L’Échec de la Justice

Plus de trente ans après les faits, la justice française n’a toujours pas trouvé le coupable du meurtre de Grégory Villemin. L’affaire, devenue emblématique, montre les limites du système judiciaire face à un dossier embrouillé par des erreurs de procédure, des témoins peu fiables et des rebondissements incessants.

Les Conséquences pour la Famille Villemin

La famille Villemin, brisée par cette tragédie, reste marquée à vie par ce drame. Jean-Marie et Christine Villemin ont dû faire face à la perte de leur enfant, aux accusations injustes et aux années de tourments judiciaires. Leur combat pour la vérité n’a cependant jamais cessé.

Une Affaire dans la Mémoire Collective

L’affaire du petit Grégory continue de fasciner le grand public et suscite encore de nombreuses théories et spéculations. Ce crime non résolu a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective française, devenant un exemple de l’énigme judiciaire par excellence.

Une Affaire qui Défie le Temps et la Justice

L’affaire du petit Grégory est l’un des plus grands mystères judiciaires français. Ce meurtre atroce a révélé non seulement des rivalités et tensions au sein d’une famille, mais aussi les faiblesses de la justice française dans des affaires complexes. Malgré les décennies écoulées et les avancées technologiques, le coupable reste insaisissable. Pour la famille Villemin, la quête de justice continue, tandis que pour la France, cette affaire demeure un sujet de fascination et de débat.

La Cène, peinte entre 1495 et 1498 par Léonard de Vinci, est l'une des œuvres les plus célèbres de la Renaissance. Située dans le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan, elle représente le dernier repas du Christ avec ses disciples, tel que raconté dans les Évangiles. Cet article se propose d'explorer les dimensions artistiques, spirituelles et techniques de ce chef-d'œuvre, ainsi que l'influence durable qu’il a exercée sur l’histoire de l’art.

Contexte Historique et Commande de la Cène

La Renaissance Italienne et la Commande de Ludovic Sforza

À la fin du XVe siècle, Milan est l'un des centres artistiques les plus importants de la Renaissance italienne. C'est dans ce contexte que Ludovic Sforza, duc de Milan, commande à Léonard de Vinci la réalisation d'une fresque pour orner le mur du réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. Sforza espère ainsi renforcer sa légitimité politique et marquer son mécénat par une œuvre spirituelle de grande envergure.

Le Sujet : Le Dernier Repas du Christ

Le thème de La Cène (ou "Dernière Cène") a été largement utilisé dans l'art chrétien. La scène représente le moment où Jésus annonce à ses disciples qu'un des convives le trahira. C'est également lors de ce repas qu'il institue l'Eucharistie, élément central de la liturgie chrétienne. Léonard de Vinci choisit de capturer l’instant précis où cette révélation provoque une réaction d'émotion intense chez les apôtres.

Une Composition Maîtrisée

La Symétrie et la Perspective

L’un des éléments les plus frappants de La Cène est la parfaite symétrie de la composition. Léonard place le Christ au centre, créant une hiérarchie visuelle claire. La perspective est construite à partir d'un point de fuite situé derrière la tête de Jésus, attirant ainsi le regard vers cette figure centrale. La salle représentée dans la fresque semble se prolonger dans l'espace réel du réfectoire, créant un effet d'intégration avec l'architecture environnante.

Les Postures et Gestes des Apôtres

Léonard de Vinci accorde une grande importance à l’expressivité des gestes et des visages. Les apôtres sont regroupés en quatre groupes de trois, chacun réagissant différemment à l'annonce de la trahison. Pierre, par exemple, exprime la colère, tandis que Jean semble abattu. Judas, celui qui trahira Jésus, est représenté en retrait, tenant une bourse, symbole de sa trahison pour trente pièces d’argent.

Technique et Innovation

L'Utilisation de la Tempéra sur Plâtre

Contrairement à la technique traditionnelle de la fresque (peinture sur enduit humide), Léonard de Vinci expérimente ici une méthode particulière en utilisant de la tempéra sur un enduit sec. Son intention était de permettre plus de détails et de précision dans les expressions et les textures. Cependant, cette technique s’est révélée moins durable et a contribué à la dégradation rapide de l’œuvre.

Le Jeu de Lumière

Léonard de Vinci est un maître du clair-obscur, et dans La Cène, il utilise la lumière pour accentuer l’aspect dramatique de la scène. La lumière naturelle semble provenir de fenêtres imaginaires à gauche, renforçant l’illusion de profondeur et donnant un relief subtil aux personnages. La figure de Jésus est particulièrement mise en avant grâce à la lumière qui baigne son visage et ses mains.

Significations Symboliques

L’Institution de l’Eucharistie

La Cène représente l’institution de l’Eucharistie, un sacrement clé du christianisme. Les mains de Jésus, placées au-dessus du pain et du vin, font allusion au partage de son corps et de son sang. Ce geste est central dans la liturgie chrétienne et souligne la spiritualité profonde de la scène.

Le Rôle de Judas

Dans de nombreuses représentations antérieures de la Cène, Judas est souvent isolé du reste des apôtres pour souligner son rôle de traître. Dans l’œuvre de Léonard de Vinci, il est assis parmi les autres, mais il est le seul à se pencher vers l’ombre. Son geste, la bourse qu’il tient et son expression distante accentuent sa culpabilité.

Détérioration et Restauration

Une Dégradation Rapide

Dès les premières années après sa réalisation, La Cène commence à se détériorer. La méthode expérimentale de Léonard de Vinci, combinée à l'humidité du réfectoire et à divers dommages causés par le temps (y compris un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale), ont contribué à l’altération de l’œuvre. En 1726, une première tentative de restauration est effectuée, mais elle ne parvient pas à arrêter la dégradation.

La Restauration Moderne

La restauration la plus importante de La Cène a eu lieu entre 1978 et 1999. Grâce à des techniques modernes, les restaurateurs ont pu redonner une partie de sa clarté à l'œuvre, bien que de nombreuses parties aient été irrémédiablement perdues. Cette restauration a été saluée pour sa minutie, même si elle reste sujette à débat parmi les historiens de l'art.

Héritage et Influence

Un Chef-d'œuvre du Romantisme et au-delà

La Cène est un exemple parfait du haut-Renaissance et a eu une influence profonde sur les générations d’artistes qui ont suivi. Des peintres comme Raphaël et Michel-Ange ont été inspirés par la composition et la profondeur émotionnelle de l'œuvre. Son étude du mouvement et des expressions humaines a aussi influencé des peintres baroques comme Caravage.

L’impact Culturel

L’influence de La Cène dépasse largement le cadre de l’art pictural. Elle a imprégné la culture populaire, notamment au travers de multiples réinterprétations, parodies et hommages. Elle demeure un symbole de la dernière rencontre du Christ avec ses apôtres et de la complexité des émotions humaines face à la trahison, la mort et la spiritualité.

Une étude profonde des émotions humaines

La Cène de Léonard de Vinci est un témoignage exceptionnel de la maîtrise technique et artistique du grand peintre de la Renaissance. Elle transcende la simple scène religieuse pour devenir une étude profonde des émotions humaines, de la trahison à la foi. Malgré sa détérioration au fil des siècles, cette œuvre continue de captiver et d’inspirer, restant une référence incontournable dans l’histoire de l’art.

Le Radeau de La Méduse, peint en 1818-1819 par Théodore Géricault, est une œuvre monumentale et saisissante qui incarne à la fois la tragédie humaine et la critique politique. Inspirée du naufrage tragique de la frégate La Méduse en 1816, cette peinture est un symbole du romantisme français et un chef-d'œuvre qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’art. Cet article explore le contexte historique de cette œuvre, son impact émotionnel, et son importance dans la carrière de Géricault.

Le Naufrage de La Méduse

Un Contexte Politique

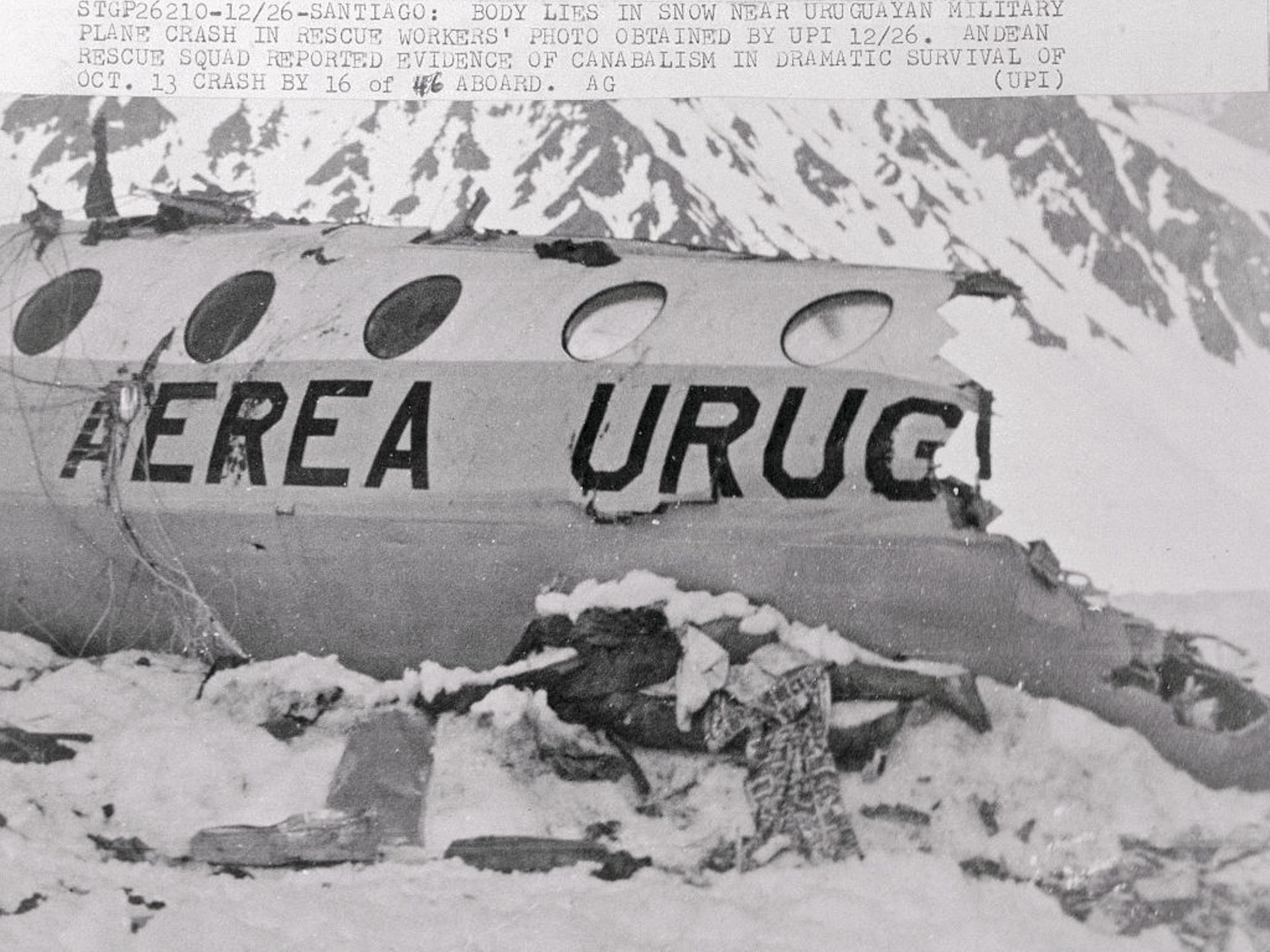

En juillet 1816, la frégate La Méduse fait naufrage au large des côtes de Mauritanie après s’être échouée sur un banc de sable. Ce navire transportait des colons français vers le Sénégal. L’incident fut aggravé par l'incompétence de son capitaine, Hugues Duroy de Chaumareys, un aristocrate nommé à ce poste par le gouvernement royaliste de Louis XVIII sans qualifications maritimes suffisantes.

Le Radeau de La Méduse

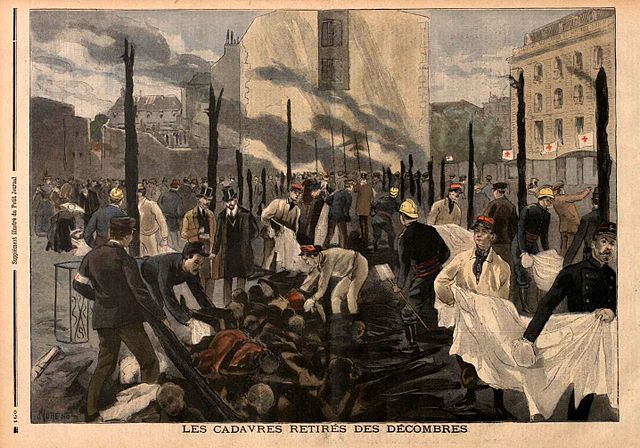

Faute de suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers, un radeau de fortune fut construit pour transporter environ 150 personnes. Abandonné par les autres bateaux, le radeau dériva pendant 13 jours dans des conditions épouvantables : faim, soif, insolation, mutinerie et même cannibalisme. Sur les 150 naufragés, seuls 15 survécurent. Ce drame provoqua un scandale national et incarna l’échec et la négligence de la monarchie.

La Genèse de l'Œuvre

L’Intérêt de Géricault pour le Sujet

À l’âge de 27 ans, Théodore Géricault, jeune peintre ambitieux, décide de s'emparer de cet événement tragique pour créer une œuvre qui marquerait les esprits. Fasciné par la tragédie humaine et les thèmes de la souffrance et de la mort, il entreprit un travail minutieux de recherche. Il rencontra des survivants du naufrage, visita des morgues pour étudier des cadavres, et réalisa de nombreuses esquisses préparatoires.

La Composition et les Inspirations

Géricault s’inspire de la peinture classique, mais aussi du caravagisme avec ses contrastes de lumière et d’ombre, ainsi que du baroque pour l’intensité des émotions. Sa composition pyramidale guide le regard du spectateur des corps inertes à la base du radeau jusqu'à la figure du naufragé signalant un navire à l'horizon, incarnant à la fois l’espoir et le désespoir.

Analyse du Tableau

Une Scène de Désespoir et d’Espoir

Dans Le Radeau de La Méduse, Géricault capture le moment où les naufragés aperçoivent un bateau à l’horizon après des jours de dérive. Le contraste entre les corps inanimés et les gestes désespérés vers la lueur de l'espoir met en avant la lutte pour la survie dans des circonstances extrêmes. Le tableau reflète le dilemme de l'humanité face à la mort et la question du destin.

Le Réalisme Cru

L’œuvre est marquée par un réalisme saisissant, avec des corps nus et tordus dans des poses dramatiques. Géricault ne cache rien de la souffrance humaine : la famine, l’épuisement et la mort sont représentés sans détour. Les muscles contractés, les chairs livides et les visages ravagés témoignent de l'intensité émotionnelle de la scène.

L’usage de la Lumière et de la Couleur

Le jeu de lumière est central dans l'œuvre, illuminant les survivants au centre du radeau tandis que les coins sont plongés dans une obscurité qui évoque le désespoir. Les tonalités sombres et les teintes brunâtres, presque monochromes, créent une ambiance de tragédie et renforcent l’intensité dramatique de la scène.

L’Impact Politique et Social

Une Allégorie Politique

Le naufrage de La Méduse ne fut pas seulement un accident maritime, mais un événement politique dénonçant l’incompétence du gouvernement royaliste de l’époque. Géricault, tout en restant dans une œuvre artistique, propose une critique voilée de l’élite au pouvoir. Le radeau devient une métaphore de la société française en perdition après la Révolution et l’Empire.

Réception Publique et Critique

Lorsque le tableau fut exposé pour la première fois au Salon de Paris en 1819, il provoqua des réactions contrastées. Certains critiquèrent son réalisme brutal, le trouvant trop violent et dérangeant, tandis que d'autres furent fascinés par la puissance de son message et sa technique innovante. Malgré la controverse, Le Radeau de La Méduse fut rapidement reconnu comme un chef-d’œuvre, marquant un tournant dans l’art romantique.

L'Héritage de Géricault et de Son Œuvre

Le Chef-d’œuvre Romantique

Avec Le Radeau de La Méduse, Géricault pose les bases du mouvement romantique en France. En mettant l’accent sur les émotions humaines, le désespoir et la force intérieure, il rompt avec le néoclassicisme dominant et ouvre la voie à des artistes comme Delacroix. Son tableau est devenu une référence pour son audace et sa force expressive.

L'Influence sur l'Art et la Culture

Au-delà de l’histoire de l’art, le tableau a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes à travers les siècles. Il a également fait l’objet de nombreuses analyses politiques et philosophiques, reflétant les angoisses d’une époque en transition. L'œuvre est aujourd'hui conservée au Musée du Louvre et reste l’une des peintures les plus étudiées et admirées.

Un chef-d’œuvre du romantisme

Le Radeau de La Méduse est bien plus qu’une simple représentation d’un naufrage ; c’est un symbole puissant de la condition humaine, de la souffrance, de l’espoir et de la critique sociale. Par cette œuvre, Théodore Géricault a non seulement créé un chef-d’œuvre du romantisme, mais il a aussi offert une réflexion intemporelle sur la survie, l’injustice et l’inhumanité. Sa peinture demeure une œuvre majeure dans l’histoire de l’art, un rappel de la capacité de l'art à dénoncer et à émouvoir.

François-René de Chateaubriand est l'une des figures majeures de la littérature française et du mouvement romantique. Né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo et mort le 4 juillet 1848 à Paris, il fut à la fois écrivain, diplomate, homme politique, et historien. Précurseur du romantisme en France, Chateaubriand a marqué la littérature française par ses œuvres empreintes de mélancolie, d’exotisme et de réflexion religieuse. Cet article retrace sa vie et son influence en tant que pionnier littéraire et acteur politique de son temps.

La Jeunesse de Chateaubriand

Les Premières Années en Bretagne

François-René de Chateaubriand est né dans une famille noble bretonne. Son enfance dans le château de Combourg, une imposante demeure dans un cadre austère, marqua profondément sa sensibilité. Isolé et solitaire, il développa un goût prononcé pour la nature et la réflexion intérieure, thèmes récurrents dans ses œuvres futures. Ses jeunes années furent aussi marquées par la Révolution française, qui transforma la société française et bouleversa son destin.

Le Voyage en Amérique

En 1791, pour échapper aux bouleversements politiques en France, Chateaubriand entreprit un voyage en Amérique. Ce périple lui permit de découvrir de vastes étendues sauvages, les cultures amérindiennes et un monde encore en grande partie inexploré. Cette expérience enrichira ses écrits et lui inspirera des œuvres majeures comme "Atala" (1801) et "René" (1802), qui exaltent le goût de l'aventure et l'exotisme.

Le Parcours Littéraire

Les Premières Œuvres et le Mouvement Romantique

Chateaubriand est souvent considéré comme le précurseur du romantisme en France. Dans "Atala", il décrit l’amour impossible entre une jeune Amérindienne et un Européen, et dans "René", il exprime le mal du siècle, cette mélancolie romantique propre à son époque. Ses œuvres, marquées par la grandeur des sentiments, le culte de la nature et une profonde réflexion religieuse, influenceront toute une génération d’écrivains, tels que Victor Hugo et Alfred de Musset.

"Le Génie du Christianisme" et le Retour à la Foi

En 1802, Chateaubriand publie son œuvre majeure, "Le Génie du Christianisme", dans laquelle il cherche à réhabiliter le christianisme en démontrant sa beauté et sa grandeur morale et artistique. Ce livre, écrit après son retour à la foi catholique, répond au mouvement de déchristianisation qui a suivi la Révolution française. Il y célèbre l’esthétique religieuse et la profondeur spirituelle du christianisme, ce qui lui vaut une reconnaissance tant littéraire que politique.

Le Diplomate et l'Homme Politique

La Carrière Diplomatique

Sous le règne de Napoléon Bonaparte, Chateaubriand fut d’abord un fervent opposant à l’Empire. Cependant, après la chute de Napoléon et la restauration de la monarchie, il se rapproche du pouvoir royaliste. Il occupe divers postes diplomatiques, notamment celui d’ambassadeur en Angleterre et en Suède, puis en Italie. Ces expériences enrichissent sa vision du monde et lui permettent d’écrire plusieurs essais politiques.

Ministre des Affaires Étrangères sous la Restauration

Chateaubriand atteint le sommet de sa carrière politique lorsqu’il devient ministre des Affaires étrangères sous le roi Charles X en 1822. Durant cette période, il participe activement à la politique étrangère française, notamment à l’intervention militaire en Espagne pour rétablir le roi Ferdinand VII. Cependant, ses idées libérales le mettront en désaccord avec le pouvoir conservateur, ce qui conduit à son éviction en 1824.

L’Homme d’Idées et de Mémoire

Les "Mémoires d'Outre-Tombe"

Dans les dernières années de sa vie, Chateaubriand se consacre à l’écriture de son œuvre monumentale, les "Mémoires d'Outre-Tombe", publiées à titre posthume en 1849-1850. Cet ouvrage autobiographique retrace non seulement sa vie personnelle, mais aussi les grands événements historiques dont il fut témoin. Avec une plume mélancolique et poétique, il y raconte son enfance, ses voyages, sa carrière politique et ses réflexions sur la condition humaine et la mort.

L'Influence Intellectuelle

Chateaubriand a exercé une influence considérable sur le romantisme européen, aussi bien en littérature qu’en politique. Ses œuvres littéraires, imprégnées de spiritualité, de nostalgie et d’un profond sentiment de la nature, ont inspiré des écrivains et des poètes en France, mais aussi au-delà des frontières. Son retour au christianisme et son exaltation du sentiment religieux ont joué un rôle majeur dans la réhabilitation de la foi catholique à une époque marquée par la déchristianisation.

L’Écrivain, le Diplomate et l’Homme Politique Romantique

François-René de Chateaubriand est une figure incontournable de la littérature et de la pensée française du XIXe siècle. Son œuvre, marquée par une sensibilité romantique et une grande profondeur spirituelle, a non seulement ouvert la voie à une nouvelle esthétique littéraire, mais a également influencé le paysage politique et intellectuel de son époque. Que ce soit par ses récits exotiques, ses réflexions philosophiques ou son engagement politique, Chateaubriand reste une figure complexe et fascinante, dont l’héritage perdure encore aujourd’hui.

Le Titanic, tristement célèbre pour son naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, était l'un des plus grands navires jamais construits à son époque. Lors de sa traversée inaugurale, il comptait à son bord plus de 2 200 passagers et membres d'équipage. Parmi eux, un groupe de huit musiciens courageux qui ont continué à jouer alors que le paquebot coulait dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Bien que beaucoup connaissent le nom de Wallace Hartley, le chef de l'orchestre, peu de gens savent qu'un des musiciens était Georges Krins, un violoniste français. Cet article revient sur la vie de cet artiste et son rôle dans l'histoire tragique du Titanic.

La Vie de Georges Krins

Les Origines de Georges Krins

Georges Alexandre Krins est né le 18 mars 1889 à Paris, dans une famille d'origine belge. Très jeune, il a montré un talent pour la musique, en particulier pour le violon. Après avoir étudié dans plusieurs écoles de musique en Belgique, il est devenu un violoniste réputé dans les salons parisiens et les orchestres d'opéra.

Sa carrière avant le Titanic

Avant d'embarquer à bord du Titanic, Georges Krins était chef de l'orchestre de l'Hôtel Ritz à Londres, où il jouait pour une clientèle prestigieuse. À l'époque, travailler à bord d'un paquebot comme le Titanic représentait une opportunité exceptionnelle, permettant aux musiciens de se produire devant un public international de voyageurs fortunés.

L'Orchestre du Titanic

La Composition de l'Orchestre

L'orchestre du Titanic, dirigé par Wallace Hartley, était composé de huit musiciens. Ces artistes étaient chargés de divertir les passagers de première et deuxième classe tout au long de la traversée. Le groupe, formé de violonistes, violoncellistes, pianistes et contrebassistes, jouait des morceaux de musique classique, ainsi que des airs populaires de l'époque.

Le Rôle de l'Orchestre lors du Naufrage

Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg le 14 avril 1912, l'orchestre s'est rapidement rassemblé pour jouer sur le pont supérieur. Leur but était de calmer les passagers et d’atténuer la panique croissante. Ils ont continué à jouer jusqu’à ce que le navire sombre, selon les témoignages de survivants. La légende raconte qu'ils auraient terminé par l'hymne religieux "Plus près de toi, mon Dieu", bien que cela soit encore débattu.

Le Sacrifice des Musiciens

Un Acte de Courage et de Dévouement

Georges Krins et ses collègues musiciens ont été salués pour leur bravoure. Ils auraient pu tenter de sauver leur vie, mais ont choisi de continuer à jouer dans un acte de dévouement et de professionnalisme ultime. Leur musique, face à la mort imminente, est devenue un symbole poignant du naufrage du Titanic.

La Mort de Georges Krins

Malheureusement, comme les sept autres membres de l'orchestre, Georges Krins n’a pas survécu au naufrage. Son corps n’a jamais été retrouvé. Cependant, sa mémoire a perduré, notamment en Belgique et en France, où il est considéré comme un héros musical.

L’Héritage de Georges Krins et de l’Orchestre

La Mémoire des Musiciens du Titanic

L’histoire des musiciens du Titanic a captivé l’imaginaire collectif. À travers les décennies, ils ont été honorés dans des mémoriaux à travers le monde. Un monument dédié à Wallace Hartley et à son orchestre se trouve à Liverpool, et d’autres mémoriaux incluent également Georges Krins parmi les noms inscrits.

L'Impact Culturel et Cinématographique

La bravoure de l'orchestre du Titanic a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, notamment le film de James Cameron Titanic (1997), où la scène des musiciens jouant alors que le navire coule est un moment poignant du film. Leur geste est devenu un symbole de courage dans les moments les plus sombres de l'histoire.

Le seul musicien français à bord du Titanic

L'histoire de Georges Krins, le seul musicien français à bord du Titanic, est un rappel de la tragédie humaine qui s'est jouée dans cette nuit fatidique. Son courage, aux côtés de ses compagnons musiciens, continue d'émouvoir des générations. Alors que la tragédie du Titanic a fait couler beaucoup d'encre, le sacrifice de ces artistes, jouant jusqu'à la fin pour apaiser les âmes perdues en mer, reste gravé dans la mémoire collective.

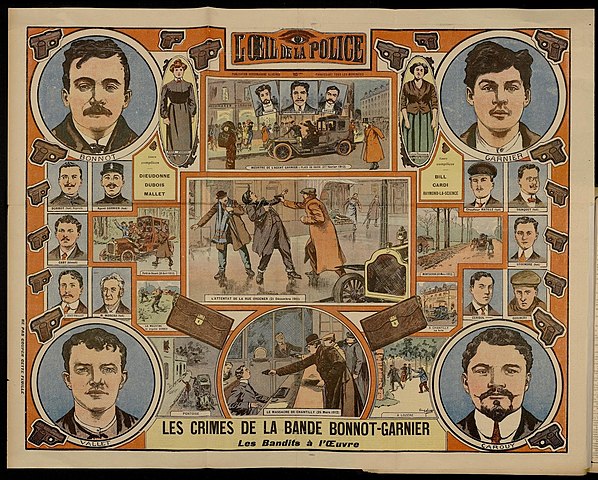

La Bande à Bonnot est un groupe criminel tristement célèbre qui a marqué le début du XXe siècle en France. Connu pour avoir été le premier gang à utiliser des voitures dans ses braquages, il a introduit une nouvelle forme de criminalité moderne. Composée de jeunes anarchistes radicaux, la bande a semé la terreur en 1911 et 1912, et sa fin violente est restée gravée dans l’histoire criminelle française. Cet article retrace l’histoire de ce gang, ses origines idéologiques, ses principaux coups, et la répression brutale qui a mis fin à ses activités.

Contexte Historique et Origines de la Bande à Bonnot

La France du début du XXe siècle

Au début du XXe siècle, la France connaît une période de bouleversements sociaux et politiques. Les inégalités sociales sont fortes, le mouvement ouvrier est en pleine expansion, et les idées anarchistes gagnent en popularité chez certains jeunes révoltés contre le capitalisme et l’ordre établi. Ces idéaux extrêmes trouvent un écho chez des militants convaincus que seule la violence peut renverser la société bourgeoise.

Les anarchistes illégalistes

La bande à Bonnot est issue du courant anarchiste illégaliste, un mouvement radical qui prône l’usage de la violence et du vol pour lutter contre l’oppression du système. Influencés par des figures comme l’écrivain anarchiste Jules Bonnot, les membres de la bande sont convaincus que le pillage des riches et la redistribution de leurs biens sont des moyens légitimes de combattre les injustices sociales.

Jules Bonnot et la Formation du Gang

Jules Bonnot : un anarchiste radical

Jules Bonnot, né en 1876 à Pont-de-Roide, est un ancien ouvrier et mécanicien passionné d’automobiles. Sa vie bascule lorsqu’il rejoint les cercles anarchistes et commence à fréquenter des individus prônant l'action violente contre l'État. Charismatique et audacieux, Bonnot devient rapidement le leader naturel de ce groupe de jeunes anarchistes radicaux.

La formation de la bande

En 1911, Bonnot forme un groupe avec d'autres anarchistes, dont Raymond Callemin, Édouard Carouy, Octave Garnier et André Soudy. Tous partagent une même idéologie de révolte contre la société et un mépris des lois. Grâce aux talents de mécanicien de Bonnot, ils décident d’utiliser les voitures, alors une nouveauté technologique, pour réaliser des braquages rapides et audacieux.

Les Actions Spectaculaires de la Bande

Premier braquage : l’attaque de la Société Générale

Le premier coup célèbre de la bande à Bonnot a lieu le 21 décembre 1911, lorsque les membres attaquent une voiture de la Société Générale à Paris. Ce braquage marque une rupture dans l’histoire criminelle : c’est la première fois que des bandits utilisent une voiture pour commettre un vol. Leur rapidité et leur organisation prennent les forces de l’ordre par surprise. Ce mode opératoire audacieux leur permet de s’enfuir avec l'argent, marquant le début de leurs activités criminelles.

Une série de braquages audacieux

Après le succès de leur premier braquage, la bande multiplie les attaques. Elle commet plusieurs vols à main armée, visant notamment des banques et des établissements financiers. Leur technique, alliant violence extrême et fuite rapide en automobile, devient leur signature. Les journaux de l’époque, fascinés par ces nouveaux bandits modernes, contribuent à la notoriété du gang, qui sème la terreur dans Paris et sa région.

La Répression et la Fin Violente de la Bande

Traque par les forces de l’ordre

Face à l’escalade de la violence, les autorités françaises, sous la pression de l’opinion publique, se lancent dans une traque acharnée des membres de la bande à Bonnot. Le gang devient l’ennemi public numéro un, et les forces de police mobilisent d’importants moyens pour les capturer. C’est dans ce contexte que le gouvernement fait appel aux "Brigades du Tigre", la première unité mobile de la police, créée pour combattre ce type de criminalité moderne.

Les dernières heures de Bonnot

Le 28 avril 1912, la police localise Jules Bonnot dans une planque à Choisy-le-Roi. Refusant de se rendre, Bonnot est abattu après un siège de plusieurs heures. Sa mort marque la fin de la bande à Bonnot, mais certains membres survivants, comme Raymond Callemin et Octave Garnier, sont encore en cavale. Quelques semaines plus tard, ils seront également traqués et tués ou capturés.

Procès et Héritage

Le procès des survivants

Après la mort de Bonnot, les membres capturés de la bande sont jugés en 1913. Le procès attire l’attention de tout le pays. Raymond Callemin et d'autres sont condamnés à mort et guillotinés, tandis que certains reçoivent des peines d’emprisonnement. Ce procès met en lumière les motivations anarchistes du groupe, mais aussi la brutalité des méthodes utilisées par les autorités pour les capturer.

L’héritage criminel

La bande à Bonnot reste célèbre dans l’histoire pour son utilisation avant-gardiste des automobiles dans la commission de crimes et pour avoir poussé l’État à moderniser ses forces de police. Leur légende, amplifiée par les médias, a inspiré de nombreux films, romans et œuvres de fiction. Le gang symbolise aussi la tension entre révolte sociale et violence criminelle au début du XXe siècle, dans une France en pleine mutation.

Une nouvelle ère dans l’histoire criminelle

La bande à Bonnot a marqué une nouvelle ère dans l’histoire criminelle en introduisant la modernité dans ses méthodes, notamment par l’utilisation des voitures pour échapper aux forces de l’ordre. Mais au-delà de leurs exploits criminels, ces anarchistes illégalistes incarnaient une révolte contre la société capitaliste et bourgeoise de leur époque. Leur histoire tragique, faite de violence, de trahisons et de fin brutale, continue de fasciner et de questionner les rapports entre crime, idéologie et technologie dans un monde en transformation.

La linguistique est la science qui étudie le langage humain sous toutes ses formes. Elle cherche à comprendre comment les langues fonctionnent, comment elles évoluent et comment elles sont utilisées dans la société. Contrairement à une étude normative du langage, qui prescrit des règles pour bien parler, la linguistique adopte une approche descriptive en observant et en analysant les langues telles qu'elles sont réellement utilisées. Cet article explore les principaux domaines de la linguistique, ses branches et son importance dans l'étude de la communication humaine.

Définition et Objectifs de la Linguistique

La linguistique, une science du langage

La linguistique se distingue des autres sciences humaines par son approche scientifique du langage. Elle vise à analyser les structures sous-jacentes des langues, qu'il s'agisse des sons, des mots, des phrases ou du sens. Les linguistes étudient à la fois les langues vivantes et les langues mortes, en tentant de découvrir les principes universels qui régissent le fonctionnement de toutes les langues.

Les objectifs de la linguistique

L'objectif principal de la linguistique est de décrire et de comprendre les mécanismes du langage. Elle cherche à répondre à des questions fondamentales comme : Comment les langues sont-elles structurées ? Comment sont-elles acquises par les enfants ? Comment évoluent-elles au fil du temps ? La linguistique s'intéresse également à la manière dont les langues influencent la culture et la société, et vice versa.

Les Principales Branches de la Linguistique

Phonétique et phonologie

La phonétique est la branche de la linguistique qui étudie les sons produits par les êtres humains lors de la parole. Elle s'intéresse à la production, à la perception et aux caractéristiques physiques des sons. La phonologie, quant à elle, se concentre sur la manière dont ces sons sont organisés et utilisés dans une langue donnée. Par exemple, elle analyse comment les sons peuvent changer le sens d’un mot (comme en anglais, entre pat et bat).

Morphologie

La morphologie est l'étude de la structure interne des mots. Elle examine comment les mots sont formés à partir de plus petites unités de sens appelées morphèmes. Par exemple, le mot "incroyable" est composé de trois morphèmes : in- (préfixe), croy (racine) et -able (suffixe). La morphologie cherche à comprendre les règles qui gouvernent la formation des mots dans différentes langues.

Syntaxe de la linguistique

La syntaxe est la branche de la linguistique qui analyse la manière dont les mots sont organisés en phrases et en propositions. Elle étudie les règles qui régissent l'ordre des mots dans une phrase, ainsi que la manière dont les différentes parties d’une phrase interagissent pour créer un sens grammaticalement correct. Par exemple, en français, l’ordre des mots est essentiel pour le sens : "Le chat mange la souris" a une signification différente de "La souris mange le chat".

Sémantique et pragmatique

La sémantique étudie le sens des mots, des phrases et des textes. Elle cherche à comprendre comment les humains attribuent du sens à ce qu’ils entendent ou lisent. La pragmatique, quant à elle, s'intéresse à la manière dont le sens change en fonction du contexte dans lequel une phrase est utilisée. Par exemple, la phrase "Peux-tu fermer la fenêtre ?" est une question en surface, mais dans un contexte pragmatique, elle peut être interprétée comme une demande.

L’Évolution des Langues