Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Vie et Sociétés

L’histoire d’Amityville est l’un des récits d’horreur les plus célèbres du XXe siècle, inspirant des livres, des films et de nombreuses théories. L’affaire commence en novembre 1974, lorsqu’un crime atroce secoue la petite ville d’Amityville, dans l’État de New York. Ce qui aurait pu rester une tragédie criminelle devient un phénomène paranormal lorsque la famille Lutz emménage dans la maison et affirme être victime de manifestations surnaturelles. Cet article revient sur les événements réels qui ont inspiré la légende, la tragédie des DeFeo, les allégations de la famille Lutz, et le phénomène qui en a découlé.

La Tragédie des DeFeo

La Nuit du Drame

Le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. assassine six membres de sa famille à leur domicile, situé au 112 Ocean Avenue, Amityville. Les victimes sont ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères, tous abattus à bout portant pendant leur sommeil. Le crime suscite l’horreur et l’incompréhension dans cette petite communauté paisible.

L’Enquête et le Procès

Arrêté et jugé, Ronald DeFeo Jr. plaide la folie, affirmant entendre des voix l’incitant à tuer. Cependant, les preuves accablantes et les témoignages le condamnent rapidement. Il est reconnu coupable de six meurtres et condamné à la prison à perpétuité. La maison, désormais vide, devient un lieu de fascination morbide pour les curieux.

L’arrivée de la Famille Lutz

Emménagement dans la Maison du Drame

En décembre 1975, un peu plus d’un an après les meurtres, la famille Lutz, composée de George, Kathy et leurs trois enfants, emménage dans la maison. Conscients de la tragédie qui s’est déroulée, ils décident malgré tout d’acheter la demeure, séduits par le prix attractif et par l’espace qu’elle offre.

Les Premières Manifestations

Rapidement, les Lutz affirment être témoins de phénomènes étranges et inquiétants. Ils rapportent des bruits inexplicables, des odeurs nauséabondes, des fluctuations de température, et même des visions d’entités. George Lutz se plaint de se réveiller chaque nuit à 3 h 15, l’heure présumée des meurtres, tandis que d’autres membres de la famille ressentent des malaises physiques et psychologiques.

Une Maison Hantée ?

Les Phénomènes Inexpliqués

Les Lutz racontent des incidents de plus en plus effrayants : des portes qui claquent, des murs qui suintent d’un étrange liquide vert, et des apparitions d’entités menaçantes. La maison semble prendre vie, devenant un lieu de terreur. Cette situation pousse la famille à consulter un prêtre, qui, selon leur récit, aurait lui-même ressenti une présence maléfique lors de sa visite.

L’Abandon de la Maison

Après seulement 28 jours dans la maison, les Lutz décident de la quitter, traumatisés par les événements. Leurs témoignages vont rapidement attirer l’attention des médias, donnant naissance à un véritable phénomène autour de la maison d’Amityville, qui devient un symbole de la hantise.

L’Impact Médiatique et les Adaptations

Le Livre d’Amityville

En 1977, Jay Anson publie The Amityville Horror, basé sur les expériences supposées de la famille Lutz. Le livre devient un succès immédiat, se vendant à des millions d’exemplaires. L’histoire frappe l’imagination des lecteurs et pose la question de l’existence d’un mal surnaturel qui pourrait persister dans certains lieux.

Le Film et les Adaptations

Le livre inspire plusieurs films, dont le premier en 1979, qui popularise davantage l’histoire. La maison d’Amityville devient alors emblématique dans la culture populaire, inspirant un nombre incalculable de livres, de films, et de documentaires. Les détails sordides et les scènes de terreur prennent vie à l’écran, attirant des foules fascinées par l’horreur.

La Vérité Derrière le Mythe

Enquête et Réactions Critiques

Au fil du temps, des doutes apparaissent quant à la véracité des témoignages de la famille Lutz. Des sceptiques, dont certains enquêteurs paranormaux et journalistes, pointent des incohérences dans leurs récits, suggérant que tout ou partie de l’histoire aurait pu être inventée. Les défenseurs de l’histoire, quant à eux, continuent de croire en l’authenticité des manifestations.

La Maison d’Amityville Aujourd’hui

La maison d’Amityville est devenue un lieu touristique controversé. Bien que plusieurs propriétaires successifs y aient vécu sans rapporter de phénomènes paranormaux, la légende reste vivace. En 2010, la maison est de nouveau vendue, cette fois sans le numéro « 112 » pour éviter d’attirer les curieux.

Un récit qui a marqué des générations

L’horreur d’Amityville demeure l’une des histoires de maison hantée les plus emblématiques, mêlant faits réels et éléments surnaturels. Qu’il s’agisse d’une véridique hantise ou d’une fabrication médiatique, ce récit a marqué des générations, soulevant des questions sur la nature du mal et sur la possibilité qu’un lieu puisse garder les traces des horreurs passées. Le mystère reste entier, et Amityville continue de fasciner, rappelant l’attrait de l’humanité pour l’inexplicable.

La Révolution française, qui débute en 1789, est un des événements les plus marquants de l'histoire moderne. Elle marque la fin de la monarchie absolue, l'avènement de la démocratie et un profond bouleversement des structures sociales et politiques en France. Cet article explore les origines, les principaux événements, les figures clés et les conséquences de cette période tumultueuse qui a non seulement transformé la France, mais a aussi eu des répercussions à travers le monde.

Les Origines de la Révolution Française

La société française d'Ancien Régime

Avant la Révolution, la France était divisée en trois états : le clergé (premier état), la noblesse (deuxième état) et le tiers état, qui représentait la grande majorité de la population. Cette hiérarchie sociale rigide, associée à des inégalités économiques croissantes et à une crise financière, crée un terreau fertile pour le mécontentement.

L'impact des idées des Lumières

Les philosophes des Lumières, tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu, critiquent les institutions traditionnelles et promeuvent les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Leurs écrits inspirent le tiers état à revendiquer des réformes politiques et sociales.

Les Événements Déclencheurs

La convocation des États généraux

Face à la crise financière, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789 pour tenter de résoudre les problèmes fiscaux. C'est un moment clé qui révèle les frustrations du tiers état, qui se sent sous-représenté et ignoré.

La prise de la Bastille

Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille devient un symbole de la résistance contre la tyrannie. Cet événement marque le début de la Révolution et entraîne une vague d'enthousiasme populaire à travers la France.

Les Étapes Clés de la Révolution

L'Assemblée nationale et la Déclaration des droits de l'homme

En juin 1789, le tiers état se déclare Assemblée nationale et adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août. Ce texte fondamental établit les principes d'égalité et de liberté et remet en question l'autorité monarchique. En octobre 1789, un groupe de milliers de femmes parisiennes, excédées par la faim et l’injustice sociale, marche sur Versailles pour réclamer du pain et des réformes.

La Terreur et la montée de Robespierre

Entre 1793 et 1794, la Révolution prend un tournant radical avec l'instauration de la Terreur, dirigée par Maximilien Robespierre et le Comité de salut public. Des milliers de personnes, considérées comme des ennemies de la Révolution, sont exécutées. Le 16 octobre 1793 marque une date clé dans l’histoire de la Révolution française : l'exécution de Marie-Antoinette. Reine de France et épouse de Louis XVI, elle est devenue l’un des symboles de la monarchie déchue.

Les Figures Clés de la Révolution

Louis XVI et Marie-Antoinette

Louis XVI, roi de France, est confronté à une opposition croissante et perd rapidement son pouvoir. Marie-Antoinette, souvent perçue comme la symbolique de l'extravagance, est également une figure controversée de cette époque.

Robespierre et Danton

Maximilien Robespierre, leader radical, devient l'architecte de la Terreur, tandis que Georges Danton, plus modéré, joue un rôle crucial dans les débuts de la Révolution avant d'être exécuté pour ses critiques du régime de Robespierre.

Les Conséquences de la Révolution

La fin de la monarchie

La Révolution française met fin à la monarchie absolue et entraîne l'établissement de la Première République. Louis XVI est exécuté en janvier 1793, marquant un tournant décisif dans l'histoire française.

L'héritage de la Révolution

Les idées révolutionnaires influencent de nombreux mouvements politiques et sociaux à travers le monde, jetant les bases des mouvements démocratiques et des droits de l'homme. La Révolution française reste une source d'inspiration pour les luttes pour la liberté et l'égalité.

Ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité

La Révolution française est une période de bouleversements profonds qui a redéfini les valeurs politiques et sociales en France et au-delà. Ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité continuent de résonner dans le monde moderne. En examinant les événements, les figures et les conséquences de cette époque, nous comprenons mieux l'importance de la Révolution française dans la construction des sociétés contemporaines.

L'histoire du Congo belge est indissociable de la figure de Léopold II, roi des Belges, qui a transformé ce vaste territoire africain en une propriété personnelle entre 1885 et 1908. Sous le couvert de la « mission civilisatrice », Léopold II a exploité les ressources naturelles du Congo et a imposé un régime de terreur et d'exploitation à ses habitants. Cet article examine le parcours de Léopold II, les méthodes qu'il a employées pour contrôler le Congo, et les conséquences tragiques de son règne sur le peuple congolais.

Léopold II et ses ambitions coloniales

Un roi visionnaire ou avide ?

Léopold II, roi de Belgique de 1865 à 1909, rêve d'étendre l'influence de son pays en Afrique. Contrairement à son prédécesseur, il ne se contente pas de la Belgique et désire établir un empire colonial. En 1876, il organise une conférence à Bruxelles pour promouvoir l'exploration de l'Afrique centrale, se posant en bienfaiteur et en défenseur de la civilisation.

La création de l'État indépendant du Congo

En 1885, lors de la Conférence de Berlin, Léopold II réussit à faire reconnaître le Congo comme sa propriété personnelle, l'État indépendant du Congo. Il prétend vouloir civiliser et développer le pays, mais ses véritables intentions sont d'exploiter les ressources naturelles, notamment l'ivoire et le caoutchouc.

L'exploitation et les méthodes de Léopold II

L'exploitation des ressources naturelles

Léopold II met en place un système d'exploitation brutale pour extraire le caoutchouc, crucial pour l'industrialisation européenne. Les compagnies privées, sous son contrôle, exploitent le pays sans scrupules, et la main-d'œuvre locale est soumise à un régime de travail forcé.

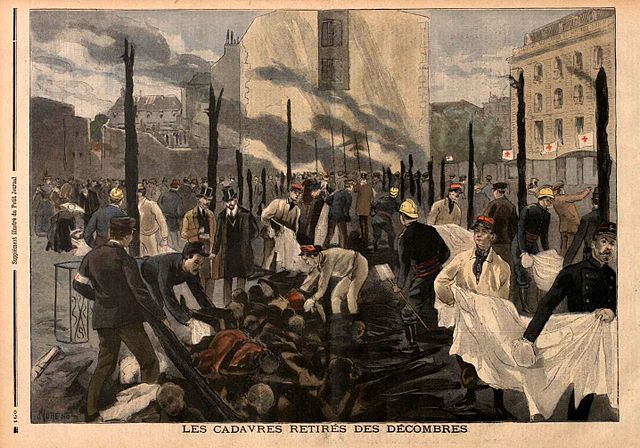

La terreur et les atrocités

Pour maintenir l'ordre, Léopold II utilise la violence systématique. Des milliers de Congolais sont mutilés ou tués pour avoir échoué à remplir les quotas de production de caoutchouc. Les témoignages de ces atrocités commencent à filtrer en Europe, suscitant l'indignation.

La réaction internationale

La révélation des abus

À partir des années 1890, des missionnaires et des journalistes commencent à dénoncer les abus au Congo. Des figures comme Edmund Dene Morel et Roger Casement s'engagent dans la lutte pour exposer la vérité sur l'exploitation coloniale. Ils fondent la « Congo Reform Association » pour mobiliser l'opinion publique.

La pression sur Léopold II

La pression internationale grandit et, face aux critiques croissantes, Léopold II tente de redorer son image en lançant des réformes superficielles. Cependant, les atrocités continuent, et la communauté internationale demande des comptes.

La fin du règne de Léopold II

La cession du Congo à la Belgique

En 1908, après des années de pression et de révélations sur les horreurs commises, Léopold II est contraint de céder l'État indépendant du Congo à la Belgique. Le Congo devient alors une colonie belge, mais les effets dévastateurs de la période précédente continuent de hanter le pays.

Héritage et mémoire

Léopold II meurt en 1909, laissant derrière lui un héritage controversé. Les réformes belges qui suivent n'effacent pas les traumatismes causés par son règne. Les cicatrices laissées par l'exploitation et la violence continuent de se ressentir dans la société congolaise.

Les conséquences à long terme

L'impact sur la population congolaise

Des millions de Congolais ont perdu la vie ou ont été mutilés pendant le règne de Léopold II. L'exploitation brutale a créé des divisions profondes au sein de la société, entravant le développement du Congo et plongeant le pays dans une misère persistante.

La lutte pour l'indépendance

L'héritage de Léopold II et les souffrances infligées au peuple congolais alimenteront le désir d'indépendance. En 1960, le Congo obtient son indépendance, mais le chemin vers une gouvernance stable et prospère reste semé d'embûches, en partie à cause des séquelles de l'exploitation coloniale.

Conclusion

Léopold II a fait du Congo son domaine privé, transformant un pays riche en ressources en un terrain d'exploitation brutale au profit personnel. Son règne a été marqué par des atrocités incommensurables, et les conséquences de ses actions continuent de se faire sentir. La mémoire de cette période tragique rappelle l'importance de réfléchir aux leçons de l'histoire et aux responsabilités des puissances coloniales dans la construction des sociétés contemporaines.

Le 22 octobre 1926, le célèbre illusionniste et maître de l’évasion Harry Houdini, connu pour ses prouesses inégalées, succombe à une péritonite causée par la rupture de son appendice. La mort de Houdini, entourée de mystère, a souvent été attribuée à un coup de poing porté à l’abdomen quelques jours avant sa mort. Cet incident tragique a non seulement marqué la fin d’une ère pour la magie, mais il a aussi alimenté des légendes et spéculations sur la véritable cause de son décès. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à la disparition de cette icône de la magie.

Harry Houdini : Le Maître de l’Évasion

Un magicien au sommet de sa gloire

Harry Houdini, né Erik Weisz en Hongrie en 1874, est rapidement devenu une légende dans le monde de la magie et de l’évasion. Sa capacité à se libérer de chaînes, de camisoles et de coffres verrouillés lui a valu une renommée internationale. Houdini était également connu pour son esprit indomptable et son endurance physique impressionnante.

Une carrière fondée sur la maîtrise du corps

Au fil de sa carrière, Houdini a développé une forme physique remarquable, essentielle à ses actes d'évasion. Il se vantait souvent de sa capacité à résister à des coups violents sans montrer de signes de douleur, une compétence qui finirait par jouer un rôle crucial dans les événements tragiques de 1926.

L’Incident Fatal : Un Coup de Poing Foudroyant

Une rencontre avec des étudiants admirateurs

Le 22 octobre 1926, lors d’une de ses tournées à Montréal, Houdini reçoit dans sa loge des étudiants de l’université McGill. L’un d'eux, un jeune boxeur amateur du nom de J. Gordon Whitehead, le questionne sur sa capacité à résister aux coups de poing dans l’abdomen, un exploit dont Houdini s'était fait une spécialité.

Le coup inattendu

Sans prévenir ni attendre que Houdini se prépare, Whitehead lui assène plusieurs coups violents dans l’estomac. Bien que Houdini ait l’habitude de se contracter pour absorber l’impact de tels coups, cette fois-ci, pris au dépourvu, il n’a pas le temps de se préparer. Le coup de poing aurait contribué à l’éclatement de son appendice.

La Détérioration de l’État de Santé d’Houdini

Les premiers symptômes

Malgré la douleur croissante dans son abdomen, Houdini continue de se produire sur scène, refusant d’annuler ses spectacles. Ce n’est que lorsqu’il tombe sérieusement malade après une représentation à Détroit que son équipe le force à consulter un médecin.

Le diagnostic fatal

Houdini est rapidement diagnostiqué avec une péritonite, causée par la rupture de son appendice. Bien que la chirurgie ait été tentée, il était déjà trop tard pour sauver le magicien. Le 31 octobre 1926, Houdini meurt des suites de cette infection, à seulement 52 ans.

L’Après-Mort de Houdini : Mythe et Légende

Un mystère entourant sa mort

La nature soudaine de la mort d’Houdini a alimenté de nombreuses rumeurs. Certains ont affirmé que son appendice était déjà enflammé avant le coup de poing, et que le coup n’a fait qu’accélérer une issue inévitable. D’autres, fascinés par son combat contre les médiums et l’ésotérisme, ont spéculé que sa mort aurait été le résultat d’une vengeance surnaturelle.

Le mythe du défi à la mort

Houdini a souvent défié la mort dans ses spectacles, mais cette fois-ci, la réalité l’a rattrapé. Son décès prématuré a renforcé son aura de légende, alimentant la fascination pour ses exploits et sa personnalité. Jusqu’à aujourd’hui, il reste une figure mythique dans l’histoire de la magie.

L’Incident qui a Coûté la Vie au Maître de l’Évasion

La mort d’Houdini à la suite d’un incident apparemment banal, un coup de poing mal anticipé, a choqué le monde entier. Cet événement tragique, entouré de mystères et de spéculations, a contribué à faire d'Houdini une icône immortelle. Son incroyable carrière, marquée par des évasions périlleuses et des exploits extraordinaires, continue d’inspirer des générations de magiciens et de passionnés d’illusion. La disparition du plus grand maître de l'évasion a laissé un vide dans le monde du spectacle, mais son héritage perdure, presque un siècle après sa mort.

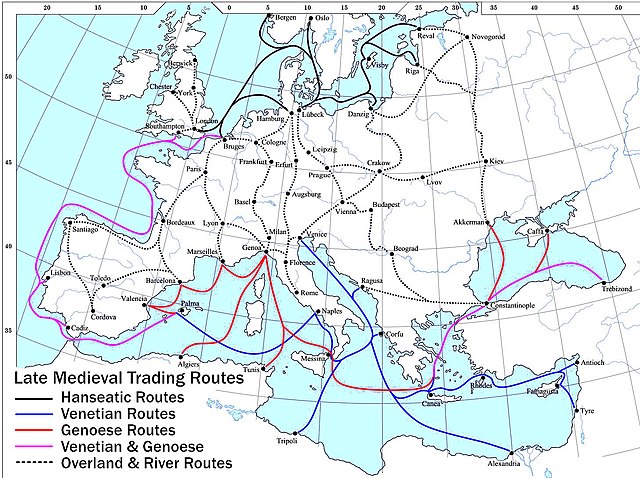

Les routes commerciales ont joué un rôle fondamental dans le développement économique et culturel des civilisations à travers l'histoire. En facilitant les échanges de biens, d'idées et de cultures, elles ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Des anciennes routes comme la Route de l'Ambre, qui reliait les régions de la Baltique à la Méditerranée, à la célèbre Route de la Soie, qui unissait l'Orient et l'Occident, jusqu'à la Route des Épices, qui attira les explorateurs européens vers les richesses de l'Inde, chaque voie commerciale a laissé une empreinte indélébile sur les sociétés qu'elle traversait. Cet article se penche sur ces grandes routes commerciales et leur impact sur les civilisations anciennes.

La Route de l'Ambre : Les Trésors de l'Europe du Nord

Origines et itinéraire

La Route de l'Ambre est l'une des plus anciennes routes commerciales de l'histoire, utilisée dès l'Antiquité pour transporter l'ambre, une résine fossilisée prisée pour sa beauté et ses propriétés curatives. Elle reliait les côtes de la mer Baltique, où l'ambre était abondant, à la Méditerranée, en passant par des villes comme Gdansk, Berlin, Prague et Vienne.

Le commerce de l'ambre

L'ambre était recherché pour la fabrication de bijoux et d'objets décoratifs, mais il avait également une valeur symbolique et religieuse. Le commerce de l'ambre a favorisé l'émergence de réseaux commerciaux complexes et a contribué à l'enrichissement de diverses cultures le long de la route.

L'impact culturel et économique

La Route de l'Ambre a facilité les échanges non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées et de pratiques culturelles. Elle a joué un rôle crucial dans la diffusion des technologies et des savoir-faire entre les peuples du Nord et ceux du Sud de l'Europe, contribuant à l'unification des cultures européennes.

La Route de la Soie : Une Artère Commerciale Reliant l'Orient et l'Occident

Histoire et itinéraire

La Route de la Soie, qui tire son nom de la précieuse soie chinoise, est un réseau complexe de routes commerciales qui reliait la Chine à l'Europe, traversant des régions comme l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Inde. Elle a été utilisée dès le IIe siècle av. J.-C. et a prospéré jusqu'au XIVe siècle.

Les échanges culturels

Outre la soie, cette route a permis l'échange de nombreux autres biens, tels que les épices, les pierres précieuses, le thé et les produits artisanaux. Plus important encore, elle a été un vecteur d'échanges culturels, facilitant la diffusion des religions, des philosophies et des technologies entre l'Orient et l'Occident.

L'impact sur les civilisations

La Route de la Soie a non seulement enrichi les civilisations économiquement, mais a aussi favorisé le métissage culturel. Les villes comme Samarcande et Boukhara sont devenues des carrefours de commerce et de culture, jouant un rôle essentiel dans le développement des civilisations islamique et européenne.

La Route des Épices : Les Européens à la Conquête des Trésors de l'Inde

Origines et importance

La Route des Épices a vu le jour au Moyen Âge, reliant l'Europe à l'Asie du Sud-Est et aux îles des épices (comme les Moluques). Les épices, telles que la cannelle, le poivre et la muscade, étaient très prisées pour leur valeur en cuisine, en médecine et en préservation des aliments.

Les explorations européennes

Au XVe siècle, les Européens, poussés par le désir de richesse et la recherche de nouvelles routes commerciales, ont commencé à explorer ces routes. Des navigateurs comme Vasco de Gama ont ouvert de nouvelles voies maritimes, contournant l'Afrique pour atteindre directement l'Inde, entraînant ainsi la création de vastes empires coloniaux.

Conséquences économiques et culturelles

La Route des Épices a transformé les économies européennes, rendant les épices accessibles à un plus large public. Elle a également mené à des conflits coloniaux, à la fois entre les puissances européennes et entre ces dernières et les sociétés locales, modifiant profondément les dynamiques commerciales et culturelles de l’époque.

L'Influence des Routes Commerciales sur les Civilisations Anciennes

Échanges économiques et croissance

Les routes commerciales ont joué un rôle fondamental dans le développement économique des civilisations anciennes, favorisant l'émergence de marchés, de villes et d'empires. Elles ont permis la circulation de richesses et la création de nouvelles opportunités économiques pour les marchands et les producteurs.

Transmission des connaissances

Ces routes ont également été des vecteurs de transmission des connaissances, des inventions et des innovations technologiques. Des disciplines telles que l'astronomie, les mathématiques et la médecine ont été diffusées le long de ces routes, contribuant à l'avancement des sociétés concernées.

Unité et diversité culturelle

Les échanges culturels résultant du commerce ont favorisé à la fois l'unité et la diversité. Les routes commerciales ont permis aux différentes cultures de se rencontrer, d’échanger et de s’enrichir mutuellement, donnant lieu à des formes d'art, de cuisine et de savoirs variés.

Économies et cultures des civilisations anciennes

Les grandes routes commerciales, de la Route de l'Ambre à la Route des Épices, ont profondément transformé les économies et les cultures des civilisations anciennes. Elles ont favorisé les échanges non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées et de savoirs, façonnant ainsi l'histoire humaine. L'impact de ces routes se ressent encore aujourd'hui, tant dans nos échanges commerciaux que dans la diversité culturelle qui caractérise notre monde moderne. L'étude de ces itinéraires historiques révèle l'importance cruciale du commerce dans le développement des sociétés et souligne le rôle de l'humanité dans la construction d'un monde interconnecté.

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment en profondeur tous les secteurs de la société, qu’il s’agisse de l’industrie, de la santé, de l’éducation ou des services. Cette transformation, accélérée par l'évolution exponentielle de la puissance de calcul et de l'accès aux données massives, redéfinit la manière dont nous interagissons avec le monde. Cet article explore les principaux impacts de l’IA et des technologies émergentes sur notre quotidien, les opportunités qu’elles créent et les défis éthiques qu’elles posent.

L’Intelligence Artificielle : Une Révolution Technologique

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle fait référence aux systèmes ou machines capables d’imiter l’intelligence humaine pour accomplir des tâches spécifiques. Ces systèmes sont souvent alimentés par des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) et peuvent s’améliorer au fil du temps à partir de données.

Les différents types d’IA

L'IA peut être divisée en deux catégories principales : l'IA faible, conçue pour des tâches spécifiques comme la reconnaissance faciale ou la gestion d’assistants virtuels, et l'IA forte, encore en développement, qui viserait à reproduire la polyvalence cognitive humaine.

Secteurs Transformés par l’Intelligence Artificielle

Santé et médecine

L’intelligence artificielle a déjà commencé à transformer le domaine de la santé. Les IA permettent désormais d’analyser des images médicales avec une précision accrue, d'assister les chirurgiens dans des opérations complexes et même de prédire certaines maladies avant qu’elles ne se manifestent, grâce à l’analyse de données génétiques ou comportementales.

Diagnostic et imagerie médicale

Les systèmes d'IA, notamment en radiologie, sont capables de détecter des anomalies sur des scanners ou des radiographies que les humains pourraient manquer. Des algorithmes d'apprentissage profond identifient des motifs invisibles à l’œil nu.

Traitement personnalisé

Grâce aux avancées en IA, la médecine devient de plus en plus personnalisée. En utilisant des modèles prédictifs, les médecins peuvent adapter les traitements en fonction du profil génétique de chaque patient, augmentant ainsi l'efficacité des thérapies.

Industrie et production

L'industrie 4.0, ou quatrième révolution industrielle, est principalement portée par l'IA, l’automatisation et les nouvelles technologies comme l’Internet des objets (IoT). Ces avancées permettent d’optimiser les chaînes de production, de réduire les coûts et de personnaliser massivement les produits.

Automatisation des tâches

Les robots et l'IA prennent en charge de nombreuses tâches répétitives et dangereuses, améliorant la sécurité des travailleurs et la productivité globale. Dans des secteurs comme l’automobile, l'IA contrôle déjà des usines entières.

Maintenance prédictive

L'IA peut analyser les données de performance des machines et anticiper les pannes avant qu’elles ne se produisent, réduisant ainsi les temps d’arrêt et augmentant l’efficacité opérationnelle.

Éducation et formation

L'IA transforme aussi la manière dont les individus apprennent et se forment. Grâce à des plateformes intelligentes, les contenus éducatifs peuvent être personnalisés en fonction des besoins et du rythme d'apprentissage de chaque élève.

Outils d’apprentissage adaptatifs

Des logiciels éducatifs basés sur l’IA s’adaptent en temps réel aux progrès de l’élève, permettant un apprentissage plus efficace et individualisé. Les enseignants peuvent aussi bénéficier d'outils de suivi pour mieux accompagner leurs étudiants.

Formations immersives avec la réalité virtuelle

La réalité virtuelle et augmentée, combinée à l'IA, est de plus en plus utilisée pour des formations pratiques dans des domaines complexes, comme la chirurgie ou la réparation d’équipements industriels.

Les Nouvelles Technologies : Un Écosystème en Évolution

Les technologies émergentes

Outre l’IA, d’autres nouvelles technologies redéfinissent les secteurs économiques et sociaux. Parmi elles, la blockchain, la 5G, l’Internet des objets (IoT) et la réalité augmentée/virtuelle sont en plein essor.

Blockchain et sécurité

La blockchain permet de garantir des transactions sécurisées et transparentes, notamment dans les secteurs bancaires et logistiques. En supprimant les intermédiaires, elle promet des échanges de données fiables et décentralisés.

5G et connectivité

La 5G offre des vitesses de connexion sans précédent, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans les villes intelligentes, les véhicules autonomes et les soins de santé à distance.

Impact environnemental et technologique

Si les nouvelles technologies offrent des opportunités considérables, elles posent aussi des questions sur leur impact environnemental. La consommation énergétique des centres de données et la fabrication des équipements nécessaires sont des défis qui doivent être adressés.

Les Enjeux Éthiques et Sociétaux

L’automatisation et le marché du travail

L’automatisation suscite des inquiétudes quant à l’avenir du travail. Si l’IA peut augmenter la productivité et créer de nouveaux emplois, elle risque également de rendre obsolètes certaines professions, notamment dans les secteurs manufacturiers ou les services.

La protection des données et la vie privée

Les technologies reposant sur l’IA et les données massives soulèvent des questions cruciales sur la vie privée. Comment s’assurer que les données personnelles soient protégées dans un monde de plus en plus interconnecté ? La réglementation, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, est une réponse partielle à ces préoccupations.

Les biais algorithmiques

Les systèmes d’IA sont souvent critiqués pour leurs biais algorithmiques, qui peuvent renforcer les discriminations existantes dans les décisions automatiques, comme le recrutement ou la justice prédictive. La transparence et l’éthique dans la conception des algorithmes sont donc essentielles.

Vers un Futur Technologique Responsable

Vers une intelligence artificielle éthique

Les entreprises et les gouvernements travaillent à élaborer des cadres éthiques pour guider le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ces cadres visent à assurer que l’IA soit bénéfique pour l’ensemble de la société et ne renforce pas les inégalités.

Coopération internationale

Face à l’ampleur des défis posés par l’IA et les nouvelles technologies, la coopération internationale est indispensable. Des organisations comme l’UNESCO ou l’Union européenne s’efforcent de créer des régulations globales afin de favoriser une IA éthique et inclusive.

Conclusion

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies transforment profondément nos sociétés, apportant des avancées majeures dans de nombreux domaines, mais posant également des défis éthiques, sociaux et environnementaux. La clé du futur réside dans l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité, afin que ces progrès profitent à l’humanité dans son ensemble tout en préservant les valeurs fondamentales de justice, de sécurité et de durabilité.

Les pandémies ont marqué l’histoire de l’humanité, laissant des traces indélébiles dans les sociétés, les cultures et les économies. Des épidémies dévastatrices comme la Peste Noire au XIVe siècle à la récente pandémie de COVID-19, ces crises sanitaires ont mis à l’épreuve notre résilience et ont conduit à des changements sociaux et médicaux majeurs. Cet article examine quelques-unes des pandémies les plus significatives de l’histoire, leurs causes, leurs conséquences et les leçons que nous en avons tirées.

La Peste Noire (1347-1351)

Origines et propagation

La Peste Noire, causée par la bactérie Yersinia pestis, a commencé en Asie avant de se propager à l'Europe par les routes commerciales. Les navires marchands transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des rats et des puces infectés, facilitant la transmission de la maladie.

Impact démographique et social

Cette pandémie a décimé environ un tiers de la population européenne, entraînant des changements profonds dans la structure sociale. La perte massive de vies a provoqué une pénurie de main-d'œuvre, augmentant les salaires et améliorant les conditions de travail pour ceux qui ont survécu. Elle a également conduit à des changements dans la religion, la culture et la perception de la santé publique.

La Grippe Espagnole (1918-1919)

Caractéristiques de la pandémie

La Grippe Espagnole est l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, infectant environ un tiers de la population mondiale et causant la mort de 50 à 100 millions de personnes. Ce virus de la grippe H1N1 s'est répandu rapidement en raison des mouvements de troupes pendant la Première Guerre mondiale.

Réponses et conséquences des pandémies

La réponse à la pandémie a varié d'un pays à l'autre, allant de la quarantaine à la fermeture des écoles et des lieux publics. La pandémie a mis en évidence l'importance de la santé publique et de la communication en temps de crise, et a conduit à des progrès significatifs dans la recherche sur les maladies infectieuses.

Le VIH/SIDA (1981-présent)

Découverte et propagation

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) a été identifié pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980. Initialement considéré comme une maladie touchant principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le virus a rapidement montré qu'il affectait tous les groupes de population.

Réactions sociétales et médicales

Le VIH/SIDA a conduit à la stigmatisation des personnes infectées et à des mouvements sociaux puissants pour l'égalité des droits et l'accès aux traitements. Les avancées dans le traitement antirétroviral ont transformé le VIH/SIDA d'une maladie mortelle à une maladie chronique, modifiant radicalement la vie des personnes vivant avec le virus.

La COVID-19 (2019-présent)

Origine et propagation

La COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2, a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Sa propagation rapide à l'échelle mondiale a conduit à des confinements stricts, à la fermeture des frontières et à un bouleversement sans précédent de la vie quotidienne.

Réponses sanitaires et sociales

Les gouvernements ont dû adopter des mesures de santé publique, telles que le port de masques, la distanciation sociale et la vaccination de masse. La pandémie a également mis en lumière des inégalités sociales et économiques, ainsi que l'importance de la coopération internationale en matière de santé publique.

Leçons tirées des pandémies

Importance de la préparation

Les pandémies passées et présentes soulignent l'importance d'une préparation adéquate, d'une surveillance efficace et d'une réponse rapide pour limiter la propagation des maladies infectieuses. Les systèmes de santé doivent être renforcés et les ressources allouées à la recherche et au développement de vaccins et de traitements.

Impact sur la société

Chaque pandémie a laissé des cicatrices, mais elle a également été le catalyseur de changements positifs. Elles ont souvent conduit à des avancées en matière de santé publique, de recherche médicale et de droits humains. Les leçons apprises doivent être appliquées pour mieux affronter les crises futures.

Face aux menaces sanitaires

Les grandes pandémies de l'histoire, de la Peste Noire à la COVID-19, nous rappellent à quel point l'humanité est vulnérable face aux menaces sanitaires. Cependant, elles illustrent également notre capacité à nous adapter et à évoluer en réponse à ces défis. En tirant parti des leçons du passé, nous pouvons mieux nous préparer à affronter les pandémies futures et renforcer notre résilience face aux crises sanitaires.

Au cours de l'histoire humaine, certaines inventions ont eu un impact révolutionnaire, transformant non seulement la société, mais aussi la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. Des outils rudimentaires aux technologies avancées, ces innovations ont façonné le cours de l'humanité et ont été le moteur de changements culturels, économiques et sociaux. Cet article explore les grandes inventions qui ont véritablement changé le monde, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur influence sur nos vies.

L’invention de la roue

Les origines de la roue

La roue, inventée vers 3500 av. J.-C. en Mésopotamie, est l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Initialement conçue pour la poterie, elle a rapidement trouvé son application dans le transport, permettant de déplacer des charges lourdes sur de longues distances.

L'impact sur le transport et le commerce

L'introduction de la roue a révolutionné les modes de transport. Les chariots tirés par des animaux ont facilité le commerce entre les régions, favorisant l'émergence de civilisations prospères. La roue a également joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures, permettant la construction de routes et de ponts.

L'imprimerie

L'innovation de Johann es Gutenberg

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie à caractères mobiles, une innovation qui a radicalement changé le paysage de la communication. Pour la première fois, des livres pouvaient être produits en série, rendant l'écriture accessible à un public plus large.

La diffusion des connaissances

L'imprimerie a permis la diffusion rapide des idées et des connaissances, jouant un rôle clé dans des mouvements historiques tels que la Renaissance et la Réforme. Elle a favorisé l'éducation et a contribué à l'émergence de sociétés plus éclairées, marquées par des débats intellectuels et des avancées scientifiques.

La machine à vapeur

L'invention et ses précurseurs

La machine à vapeur, développée au XVIIIe siècle par des inventeurs tels que James Watt, a été une avancée majeure de la Révolution industrielle. Elle a permis de transformer la chaleur en énergie mécanique, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production et de transport.

L'industrialisation et le changement social

L'usage de la machine à vapeur a facilité la mécanisation des usines, augmentant la production de biens et entraînant une urbanisation massive. Ce changement a modifié les structures sociales, avec l'émergence d'une classe ouvrière et des conditions de vie et de travail qui allaient devenir des enjeux majeurs au cours des siècles suivants.

L'électricité

Les découvertes fondamentales

L'électricité, bien que connue depuis l'Antiquité, a été véritablement exploitée à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux d'inventeurs comme Thomas Edison et Nikola Tesla. L'invention de l'ampoule électrique et le développement du courant alternatif ont transformé la vie quotidienne.

L'impact sur la société moderne

L'électricité a révolutionné l'industrie, les communications, et les modes de vie. Elle a permis l'émergence de nouveaux appareils électroménagers, d'industries basées sur l'énergie électrique et a transformé les villes grâce à l'éclairage public. Ce changement a également ouvert la voie à des innovations technologiques ultérieures.

L'Internet

Les débuts de l'Internet

L'Internet, né dans les années 1960 sous forme de projet de recherche militaire, a évolué pour devenir un réseau mondial d'échanges d'informations. La création du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 a facilité son utilisation par le grand public.

La révolution de la communication

L'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent, apprennent et se divertissent. Il a ouvert la porte à l'ère de l'information, permettant un accès sans précédent à des connaissances et des ressources, tout en redéfinissant les interactions sociales, les entreprises et le commerce mondial.

La biotechnologie

Les avancées en génétique

La biotechnologie, qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Les découvertes en génétique, notamment le séquençage du génome humain, ont transformé notre compréhension des maladies et de la biologie.

Les applications et leurs enjeux

Les applications de la biotechnologie, telles que les thérapies géniques, les OGM et les vaccins, ont suscité des débats éthiques et scientifiques. Ces innovations ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie, mais elles soulèvent également des questions sur la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éthique de la manipulation génétique.

La créativité et de l'ingéniosité humaines

Les grandes inventions qui ont changé le monde témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaines. Elles ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre avenir. En réfléchissant à ces innovations, il est essentiel de reconnaître leur impact durable sur la société et de considérer comment les prochaines grandes inventions pourraient à nouveau transformer notre façon de vivre et d'interagir. L'humanité est à un tournant, et les inventions d'aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir encore plus prometteur.

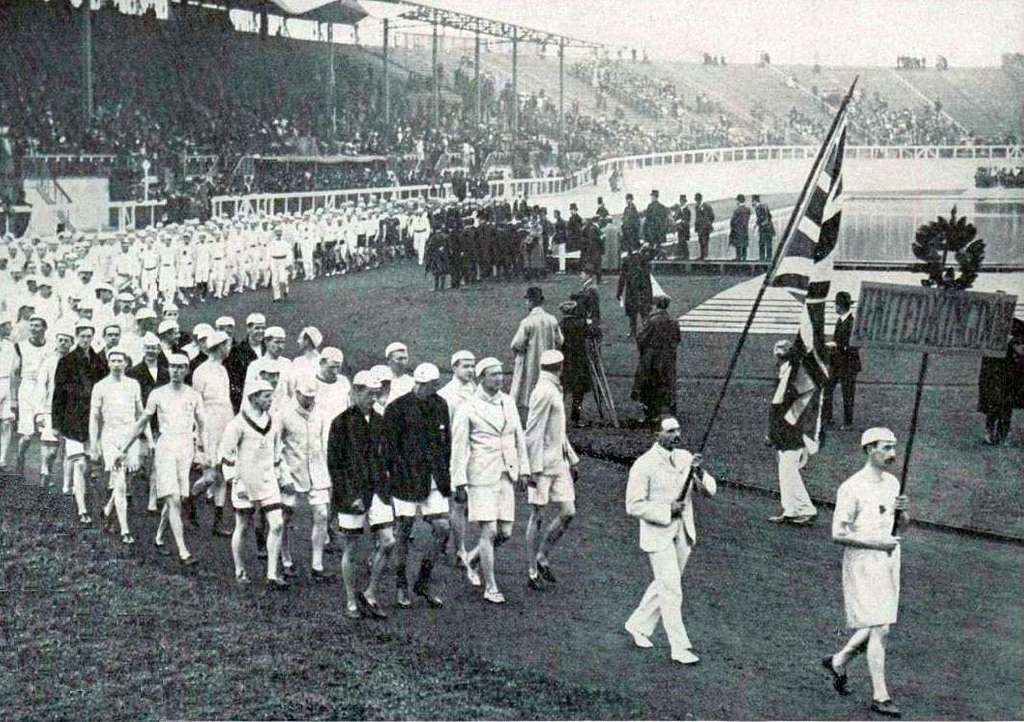

Les Jeux Olympiques modernes représentent l'un des événements sportifs les plus emblématiques et attendus au monde. Ils incarnent non seulement la quête de l'excellence athlétique, mais également des valeurs de paix, d'unité et d'amitié entre les nations. Depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle jusqu'à la préparation pour les Jeux de Paris 2024, cette compétition a traversé les âges, évoluant en réponse aux changements sociaux, politiques et culturels. Cet article explore l'histoire des Jeux Olympiques modernes, de leurs origines à leur futur imminent, en mettant en lumière les figures clés, les événements marquants et les défis auxquels ils ont été confrontés.

Les origines des Jeux Olympiques modernes

La redécouverte des Jeux anciens

Les origines des Jeux Olympiques remontent à l'Antiquité grecque, où ils se déroulaient tous les quatre ans à Olympie, à partir de 776 av. J.-C. Ces jeux étaient dédiés à Zeus et réunissaient des athlètes venus de différentes cités-États grecques. Les compétitions comprenaient la course à pied, la lutte, et des épreuves équestres, et elles étaient un moyen de célébrer la paix entre les nations.

Pierre de Coubertin et la renaissance olympique

Au XIXe siècle, Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français, s'intéresse à la philosophie du sport et à l'éducation physique. Il rêve de revivre l'esprit des Jeux antiques et, en 1896, il réussit à organiser les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire du sport, réunissant 280 athlètes de 13 pays pour concourir dans 43 épreuves.

L'évolution des Jeux Olympiques

La croissance des disciplines et des participants

Au fil des décennies, les Jeux Olympiques se sont élargis pour inclure de nouvelles disciplines sportives et un nombre croissant de participants. Les Jeux de Paris en 1900, par exemple, ont vu l'introduction des sports collectifs tels que le rugby et le football, ainsi que la participation des premières femmes, qui ont concouru dans des épreuves comme le tennis et le croquet.

Les défis géopolitiques et les interruptions

Les Jeux Olympiques ont également été marqués par des événements tragiques et des boycotts. Les Jeux de Berlin en 1936 ont été utilisés par le régime nazi comme un outil de propagande, tandis que ceux de 1940 et 1944 ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions de la Guerre froide ont également affecté les compétitions, avec des boycotts notables en 1980 et 1984.

L'impact des technologies et des médias

L'évolution des technologies et des médias a transformé la manière dont les Jeux Olympiques sont perçus et suivis. L'introduction de la télévision dans les années 1960 a élargi l'audience mondiale, tandis que les avancées technologiques ont permis des performances athlétiques toujours plus impressionnantes. Les Jeux de Sydney en 2000 ont été les premiers à tirer pleinement parti des nouvelles technologies numériques pour une expérience immersive.

Les Jeux Olympiques dans le contexte moderne

La promotion de la durabilité et de l'inclusivité

Au XXIe siècle, les Jeux Olympiques ont évolué pour intégrer des valeurs de durabilité et d'inclusivité. Le Comité International Olympique (CIO) a mis en place des initiatives visant à réduire l'empreinte écologique des événements et à promouvoir la diversité parmi les athlètes et les participants. Les Jeux de Tokyo en 2021, par exemple, ont mis en avant des matériaux recyclés et des mesures pour minimiser les déchets.

L'importance des valeurs olympiques

Les valeurs olympiques – excellence, amitié et respect – continuent de guider les Jeux modernes. Des programmes comme "Olympism in Action" visent à renforcer la solidarité et la compréhension entre les nations à travers le sport, tout en abordant des enjeux sociaux tels que l'égalité des sexes et l'inclusion des personnes handicapées.

Paris 2024 : Un nouveau chapitre

Les préparatifs pour les Jeux

Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2024, marquant la troisième fois que la ville est l'hôte de cet événement prestigieux, après les éditions de 1900 et 1924. Les préparatifs incluent la rénovation d'infrastructures existantes et la construction de nouveaux sites, avec un fort accent sur la durabilité et l'héritage à long terme de ces Jeux pour la ville et ses habitants.

Les innovations prévues

Les Jeux de Paris 2024 seront marqués par plusieurs innovations, notamment l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des spectateurs et des athlètes. Le CIO a également annoncé que le programme des sports sera enrichi, avec des épreuves comme le breakdance, qui feront leurs débuts olympiques.

Les défis à relever

Bien que Paris 2024 s'annonce prometteur, des défis subsistent, notamment en matière de sécurité, de financement et d'accessibilité. Les leçons tirées des précédentes éditions des Jeux, notamment en ce qui concerne la gestion des crises et la sécurité des participants et des spectateurs, seront essentielles pour le succès de cet événement.

Un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence

L'histoire des Jeux Olympiques modernes, depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin jusqu'à la préparation de Paris 2024, est une véritable saga de résilience, de passion et d'engagement envers les valeurs sportives. Alors que nous nous dirigeons vers les prochains Jeux, il est crucial de réfléchir à l'impact positif que le sport peut avoir sur la société et de continuer à promouvoir un esprit de coopération et d'unité entre les nations. Les Jeux Olympiques demeurent un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence, à la paix et à l’amitié.

L’anthropologie est une discipline fascinante qui explore la diversité des cultures humaines et les comportements des sociétés à travers le temps et l’espace. En tant que science sociale, elle permet de mieux comprendre les interactions entre l'homme et son environnement, ainsi que les différentes dimensions de la vie humaine, telles que la culture, la linguistique, la biologie et l'archéologie. Cet article se propose d'explorer les principales branches de l'anthropologie, ses méthodes de recherche, ainsi que son rôle dans notre compréhension du monde contemporain.

Les Branches de l’Anthropologie

Anthropologie Culturelle

L'anthropologie culturelle se concentre sur l'étude des cultures humaines et des systèmes de croyances. Elle examine comment les valeurs, les normes et les pratiques varient d'une société à l'autre. Les anthropologues culturels mènent souvent des recherches de terrain, s'immergeant dans les communautés qu'ils étudient pour observer et comprendre leurs modes de vie.

Anthropologie Physique

Également connue sous le nom d'anthropologie biologique, cette branche étudie les aspects biologiques et évolutifs de l'homme. Elle analyse les variations physiques entre les populations humaines, l'évolution humaine et l'impact des facteurs environnementaux sur la biologie humaine.

Anthropologie Linguistique

Cette sous-discipline s'intéresse à la relation entre la langue et la culture. Elle étudie comment la langue influence la pensée et les comportements des individus au sein d'une société. Les anthropologues linguistiques analysent également les dialectes, la sémantique et la syntaxe des langues dans divers contextes culturels.

Archéologie

L'archéologie est l'étude des vestiges matériels laissés par les sociétés passées. Elle permet de reconstituer l'histoire des civilisations anciennes à travers les artefacts, les structures et les restes humains. Les archéologues utilisent des méthodes scientifiques pour dater et analyser les découvertes, contribuant ainsi à notre compréhension des sociétés humaines anciennes.

Méthodes de Recherche en Anthropologie

Observation Participante

L'observation participante est une méthode clé en anthropologie culturelle. Elle implique que le chercheur s'intègre dans la communauté étudiée, participant à ses activités quotidiennes tout en prenant des notes et en observant les interactions sociales.

Entretiens

Les entretiens, qu'ils soient formels ou informels, sont essentiels pour recueillir des données qualitatives. Les anthropologues mènent des conversations approfondies avec les membres de la communauté pour comprendre leurs perspectives, croyances et expériences.

Analyse des Données

Une fois les données collectées, les anthropologues les analysent en utilisant diverses méthodes, telles que l'analyse thématique ou l'analyse comparative, pour dégager des patterns et des significations.

Chapitre 3 : L’Anthropologie à l’Ère Contemporaine

Défis Éthiques

L'anthropologie contemporaine fait face à des défis éthiques, notamment en ce qui concerne la représentation des cultures et les implications de la recherche sur les communautés étudiées. Les anthropologues sont de plus en plus conscients de la nécessité d'obtenir le consentement éclairé et de respecter les droits des participants.

Interdisciplinarité

L'anthropologie collabore de plus en plus avec d'autres disciplines, telles que la sociologie, la psychologie et les sciences environnementales, pour comprendre les problèmes complexes de notre époque, tels que le changement climatique, les migrations et les inégalités sociales.

Applications Pratiques

Les connaissances anthropologiques sont également appliquées dans divers domaines, tels que la santé publique, l'éducation et le développement communautaire. Les anthropologues contribuent à la conception de programmes qui tiennent compte des contextes culturels et des besoins des populations.

Les différentes cultures et modes de vie

L'anthropologie est une discipline essentielle qui nous aide à comprendre la complexité de l'expérience humaine. En explorant les différentes cultures et modes de vie, elle nous offre des perspectives précieuses sur notre passé, notre présent et notre avenir. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les compétences et les connaissances des anthropologues sont plus nécessaires que jamais pour favoriser le dialogue interculturel et promouvoir une compréhension mutuelle.

Le 16 octobre 1984, la France découvre avec stupeur l’affaire du « Petit Grégory », un drame qui bouleversera le pays pendant des décennies. Grégory Villemin, un enfant de 4 ans, est retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges, quelques heures après sa disparition. Ce crime sordide va rapidement devenir l’un des faits divers les plus célèbres et énigmatiques de l’histoire judiciaire française. Entre conflits familiaux, accusations publiques, et une série de rebondissements, l’affaire est marquée par une enquête confuse et des soupçons qui pèsent sur plusieurs membres de la famille Villemin. Plus de trente ans après les faits, cette tragédie reste un mystère non résolu, fascinant autant qu’il indigne.

Le Drame du 16 Octobre 1984

La Disparition de Grégory Villemin

L’après-midi du 16 octobre 1984, Christine Villemin, la mère de Grégory, signale la disparition de son fils de 4 ans, alors qu'il jouait devant leur maison familiale à Lépanges-sur-Vologne. La panique s'installe rapidement alors que les recherches pour retrouver le garçon commencent.

La Découverte du Corps

Quelques heures après la disparition, le corps de Grégory est retrouvé dans la rivière Vologne, pieds et mains ligotés. Ce crime choquant marque le début d’une affaire complexe, où les secrets de famille et les jalousies vont prendre une place prépondérante dans l’enquête.

Le Corbeau et les Lettres de Menaces

Un Contexte de Harcèlement Anonyme

Depuis plusieurs années avant le drame, Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, reçoit des lettres anonymes et des appels téléphoniques menaçants. Le mystérieux expéditeur, surnommé « le corbeau », semble nourrir une haine intense envers la famille Villemin, en particulier contre Jean-Marie, qui a réussi professionnellement en tant que contremaître.

Le Rôle du Corbeau dans l’Enquête

Le jour de la découverte du corps de Grégory, une nouvelle lettre anonyme parvient à la famille Villemin. Elle clame : « J’espère que tu mourras de chagrin, chef. Ce n’est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ce message donne à penser que le corbeau est l’auteur du crime, mais son identité reste inconnue, et l’enquête prend rapidement une tournure complexe.

Les Accusations contre Bernard Laroche

Les Premières Suspicions

Dès le début de l’enquête, les soupçons se portent sur Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin. Plusieurs éléments troublants semblent le lier à l’affaire, notamment des témoignages de proches et l'analyse graphologique des lettres du corbeau.

L’Accusation de Murielle Bolle

La nièce de Laroche, Murielle Bolle, âgée de 15 ans à l’époque, déclare à la police que Bernard Laroche aurait été avec elle le jour de la disparition de Grégory, l’amenant en voiture près de la scène du crime. Laroche est arrêté et inculpé pour le meurtre. Cependant, quelques jours plus tard, Murielle revient sur sa déclaration, affirmant qu’elle a été forcée par les enquêteurs.

L’Assassinat de Bernard Laroche

Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin, convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche, abat ce dernier d’un coup de fusil. Ce geste tragique ajoute une dimension dramatique supplémentaire à l’affaire et conduit Jean-Marie en prison pour homicide volontaire.

Christine Villemin dans la Tourmente

L’Accusation contre la Mère

En 1985, l’enquête prend un nouveau tournant lorsque Christine Villemin, la mère de Grégory, est accusée d’avoir tué son propre fils. Des témoins affirment avoir vu une femme jeter un paquet dans la rivière, et des analyses révèlent des incohérences dans son emploi du temps le jour du meurtre.

La Libération de Christine Villemin

Christine Villemin nie catégoriquement les accusations et se bat pour laver son nom. Après plusieurs mois de détention provisoire, elle est finalement libérée en 1986. L’instruction s'enlise, et aucune preuve formelle ne vient corroborer sa culpabilité.

Le Soutien Public et les Médias

L’accusation de Christine Villemin divise l’opinion publique, mais de nombreuses personnes expriment leur soutien à cette mère en deuil. Les médias jouent un rôle important dans la couverture de l’affaire, parfois critiqués pour leur sensationnalisme.

Les Enquêtes Successives et les Rebondissements Judiciaires

Les Nouveaux Indices et la Relance de l’Enquête

En 2000, l’affaire est relancée grâce à de nouvelles analyses ADN, mais les résultats s’avèrent insuffisants pour identifier formellement le coupable. En 2017, de nouvelles expertises graphologiques désignent trois membres de la famille Villemin comme étant liés aux lettres du corbeau, relançant une fois de plus les soupçons.

Les Rebondissements Sans Fin

Malgré les avancées technologiques, l’enquête sur la mort du petit Grégory reste marquée par des incertitudes et des contradictions. Les nombreuses pistes explorées n'ont jamais permis d'apporter une réponse définitive à cette affaire complexe. La vérité semble toujours hors d'atteinte, et l’affaire demeure irrésolue.

Chapitre 6 : Un Mystère qui Perdure

L’Échec de la Justice

Plus de trente ans après les faits, la justice française n’a toujours pas trouvé le coupable du meurtre de Grégory Villemin. L’affaire, devenue emblématique, montre les limites du système judiciaire face à un dossier embrouillé par des erreurs de procédure, des témoins peu fiables et des rebondissements incessants.

Les Conséquences pour la Famille Villemin

La famille Villemin, brisée par cette tragédie, reste marquée à vie par ce drame. Jean-Marie et Christine Villemin ont dû faire face à la perte de leur enfant, aux accusations injustes et aux années de tourments judiciaires. Leur combat pour la vérité n’a cependant jamais cessé.

Une Affaire dans la Mémoire Collective

L’affaire du petit Grégory continue de fasciner le grand public et suscite encore de nombreuses théories et spéculations. Ce crime non résolu a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective française, devenant un exemple de l’énigme judiciaire par excellence.

Une Affaire qui Défie le Temps et la Justice

L’affaire du petit Grégory est l’un des plus grands mystères judiciaires français. Ce meurtre atroce a révélé non seulement des rivalités et tensions au sein d’une famille, mais aussi les faiblesses de la justice française dans des affaires complexes. Malgré les décennies écoulées et les avancées technologiques, le coupable reste insaisissable. Pour la famille Villemin, la quête de justice continue, tandis que pour la France, cette affaire demeure un sujet de fascination et de débat.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp d'Auschwitz est devenu l'un des symboles les plus terribles du génocide orchestré par les nazis. Si les récits des survivants et les images des camps après leur libération ont révélé l'ampleur des atrocités, peu de personnes connaissent l’histoire de ceux qui, à l’époque, ont risqué leur vie pour révéler la vérité au monde. Parmi ces héros méconnus figure Witold Pilecki, un résistant polonais qui a volontairement accepté d’être interné à Auschwitz pour recueillir des informations sur les crimes commis derrière les barbelés. Cet article explore l’infiltration audacieuse de Pilecki dans le camp, son rôle crucial dans la collecte de renseignements et l'héritage de son courage inébranlable.

Contexte Historique d'Auschwitz

Les Camps de Concentration et d'Extermination

Le camp d'Auschwitz, situé en Pologne occupée, est devenu le symbole du génocide perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 1,1 million de personnes y ont trouvé la mort entre 1940 et 1945, principalement des Juifs, mais aussi des Polonais, des Tsiganes, des prisonniers de guerre soviétiques et des opposants politiques.

Le Fonctionnement d'Auschwitz-Birkenau

Auschwitz était divisé en plusieurs sections : Auschwitz I (le camp principal), Auschwitz II (Birkenau, le camp d'extermination), et Auschwitz III (Monowitz, un camp de travail). Birkenau, avec ses chambres à gaz et ses fours crématoires, est devenu l'épicentre de l'Holocauste.

Les Missions d'Infiltration

Les Risques d'une Mission Derrière les Barbelés

S'infiltrer à Auschwitz représentait une mission à haut risque, où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Peu d'agents osaient approcher ces lieux de mort, protégés par les nazis avec une vigilance extrême.

2.2. L'Importance du Renseignement

Les informations sur le fonctionnement d'Auschwitz étaient vitales pour la résistance. Les gouvernements alliés avaient besoin de preuves concrètes des crimes commis pour réagir efficacement.

Witold Pilecki, un Héros Oublié

Qui Était Witold Pilecki ?

Witold Pilecki, un officier polonais et membre de la résistance, est l'un des rares hommes à s'être volontairement infiltré à Auschwitz. En 1940, il se laissa arrêter par les Allemands afin de collecter des informations sur le camp.

L'Organisation d'un Réseau de Résistance

Une fois à l'intérieur du camp, Pilecki réussit à organiser un réseau de résistance. Il communiqua régulièrement avec la résistance polonaise à l'extérieur du camp, envoyant des rapports détaillés sur les atrocités commises par les nazis.

La Vie d'un Infiltré à Auschwitz

Survivre à l'Enfer d'Auschwitz

Pilecki dut survivre dans des conditions inhumaines. Les prisonniers étaient soumis à des travaux forcés, des expériences médicales, des tortures et des exécutions sommaires. Sa couverture était constamment menacée par la brutalité quotidienne du camp.

Collecter et Transmettre des Informations

Pilecki rédigea des rapports détaillés qui furent envoyés à la résistance polonaise puis aux Alliés. Ces informations ont permis de prouver l'existence des chambres à gaz et des camps d'extermination, bien que les Alliés aient tardé à réagir.

L’Évasion et l’Héritage

L'Évasion d'Auschwitz

En 1943, après plus de deux ans à l'intérieur du camp, Pilecki réussit à s'évader. Son rapport complet, intitulé "Rapport de Witold", fut l'un des premiers témoignages directs sur Auschwitz. Cependant, sa voix resta largement méconnue à l'époque.

Reconnaissance Tardive

Ce n'est que plusieurs décennies après la guerre que Witold Pilecki a reçu une reconnaissance internationale pour ses actes héroïques. Son histoire illustre le courage et le sacrifice de ceux qui ont lutté contre l'oppression nazie de l'intérieur même de ses machines de mort.

Le Poids du Témoignage

La Mémoire des Survivants

Le témoignage de Pilecki, comme celui d'autres survivants et résistants, est essentiel pour comprendre les horreurs de la Shoah. Ces récits permettent de perpétuer la mémoire des millions de victimes et de s’assurer que de tels crimes ne soient jamais oubliés.

L'Impact sur l'Histoire Contemporaine

Aujourd'hui, l'histoire d'Auschwitz et des résistants infiltrés comme Pilecki sert de leçon sur la nécessité de résister à l'injustice, peu importe les risques encourus. Elle nous rappelle également l'importance de défendre les droits humains face aux tyrannies de tout type.

Une Mission Suicide pour Révéler l’Innommable

Un Acte de Courage Inouï Witold Pilecki, en se portant volontaire pour s'infiltrer à Auschwitz, a accompli un acte de bravoure exceptionnel. Ses actions ont permis de dénoncer les atrocités nazies tout en témoignant de la force inébranlable de l'esprit humain face aux pires barbaries.

Sagalassos, une cité antique située dans les montagnes du sud-ouest de l'Anatolie (actuelle Turquie), est un des derniers bastions de la civilisation romaine. Occupée depuis l'époque hellénistique, la ville connaît son apogée sous l'Empire romain avant de décliner avec l'effondrement de l'empire au Ve siècle. Ce site archéologique exceptionnel raconte l’histoire des derniers Romains et témoigne des bouleversements qui ont marqué la fin de l'Antiquité. Dans cet article, nous explorerons l'histoire de Sagalassos, son développement sous les Romains, et comment elle a survécu jusqu'aux derniers jours de l'Empire romain.

Sagalassos, une cité prospère de l'Antiquité

Les origines hellénistiques

Sagalassos, fondée au IIe millénaire avant J.-C., devient une ville importante sous l'ère hellénistique après les conquêtes d'Alexandre le Grand en 333 av. J.-C. La ville profite de sa situation stratégique sur les routes commerciales reliant l’Anatolie à la Méditerranée. C’est une cité fortifiée et florissante, bénéficiant d'une forte autonomie sous les dynasties locales jusqu'à la domination romaine.

L’apogée sous l'Empire romain

Au Ier siècle apr. J.-C., Sagalassos passe sous la domination romaine, devenant rapidement l'un des centres urbains les plus prospères de la province de Pisidie. La ville est réputée pour son agriculture (en particulier la production de blé), ses ateliers de poterie et sa culture urbaine riche. L'empereur Hadrien lui confère le statut de colonie romaine au IIe siècle, marquant l’apogée de son développement. De magnifiques édifices publics, tels que des thermes, des fontaines monumentales et des temples, sont construits, symbolisant la puissance de la civilisation romaine.

Les monuments de Sagalassos

La fontaine monumentale d'Hadrien

L’un des monuments les plus impressionnants de Sagalassos est la fontaine d'Hadrien, construite en l'honneur de l'empereur. Cette fontaine, richement décorée, servait de lieu de rassemblement pour les habitants, tout en symbolisant l'ingénierie hydraulique sophistiquée des Romains. Elle reflétait aussi l’importance de l’eau dans la vie quotidienne de la ville, avec ses bassins servant à alimenter les bains publics et les maisons privées.

Le théâtre romain

Le théâtre de Sagalassos, construit à flanc de colline, pouvait accueillir environ 9 000 spectateurs. C’était un lieu central pour la vie culturelle et politique de la ville. Les pièces de théâtre, mais aussi les cérémonies publiques, y étaient organisées, reflétant l'influence romaine sur les divertissements et les pratiques sociales locales.

Le déclin et la survie de Sagalassos

Les premiers signes de déclin

Comme de nombreuses cités de l'Empire romain, Sagalassos commence à décliner au IIIe siècle apr. J.-C., en raison de la crise économique et politique qui secoue l'empire. Les invasions barbares et les troubles internes affaiblissent les échanges commerciaux, tandis que des tremblements de terre endommagent gravement la ville au IVe siècle. Cependant, malgré ces défis, Sagalassos continue de prospérer plus longtemps que de nombreuses autres villes romaines, grâce à son isolement relatif dans les montagnes.

Les derniers Romains de Sagalassos

Sagalassos reste habitée jusqu'au VIe siècle, ce qui en fait l'une des dernières villes de l'Empire romain d'Orient à conserver un mode de vie romain. Les fouilles archéologiques ont révélé que, même à cette époque, la ville possédait encore des infrastructures romaines fonctionnelles, telles que des bains publics et des ateliers de poterie. Les derniers Romains de Sagalassos maintenaient leurs traditions et leurs infrastructures malgré le déclin de l’empire.

La fin de Sagalassos et son abandon

Les catastrophes naturelles et les invasions

Au VIe siècle, une série de catastrophes, notamment un tremblement de terre majeur, frappe Sagalassos. Cela, combiné à l’instabilité politique croissante dans l’Empire byzantin et les invasions perses et arabes, conduit progressivement à l’abandon de la ville. Les routes commerciales se détériorent, et la ville, isolée dans les montagnes, n’a plus les ressources pour maintenir ses infrastructures.

L’abandon final de la ville

Au début du VIIe siècle, Sagalassos est définitivement abandonnée. Ses derniers habitants quittent la ville, qui tombe progressivement dans l'oubli, ensevelie sous les débris de tremblements de terre et de glissements de terrain. Pendant des siècles, Sagalassos disparaît de l’histoire jusqu'à sa redécouverte archéologique au XIXe siècle.

La redécouverte et l’héritage de Sagalassos

Les fouilles archéologiques

Les premières fouilles à Sagalassos commencent au XIXe siècle, mais c'est à partir des années 1990 que des recherches systématiques sont entreprises par des archéologues belges. Grâce à ces fouilles, les chercheurs ont pu reconstituer l'histoire fascinante de la ville et de ses habitants. Les découvertes archéologiques, notamment des statues, des mosaïques et des bâtiments bien préservés, ont révélé une ville romaine prospère et complexe, jusque dans ses derniers jours.

Un témoignage exceptionnel sur la fin de l’Empire romain

Sagalassos est aujourd'hui l'un des sites les plus importants pour l'étude de la fin de l'Antiquité. Elle offre une rare opportunité de comprendre comment les Romains ont survécu dans les provinces de l’Empire d’Orient après le déclin de Rome. Le site témoigne de l'adaptation de ses habitants face aux bouleversements politiques, économiques et environnementaux, tout en conservant un mode de vie romanisé.

Une Cité Antique au Crépuscule de l'Empire

Sagalassos, une cité autrefois florissante, incarne la résilience des derniers Romains face aux crises de l'Antiquité tardive. Son déclin progressif et son abandon illustrent les forces qui ont façonné la fin de l'Empire romain, tout en offrant un aperçu fascinant des dernières traces de la culture romaine dans les provinces orientales. Aujourd’hui, grâce aux fouilles archéologiques, Sagalassos est devenue une clé pour comprendre l’adaptation et la survie des sociétés romaines en période de turbulences, et elle nous rappelle que la chute d’une civilisation peut prendre plusieurs formes, marquées par la résistance et l'ingéniosité.

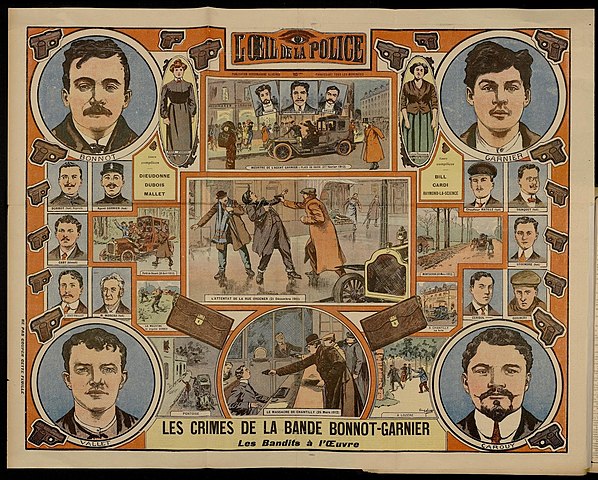

La Bande à Bonnot est un groupe criminel tristement célèbre qui a marqué le début du XXe siècle en France. Connu pour avoir été le premier gang à utiliser des voitures dans ses braquages, il a introduit une nouvelle forme de criminalité moderne. Composée de jeunes anarchistes radicaux, la bande a semé la terreur en 1911 et 1912, et sa fin violente est restée gravée dans l’histoire criminelle française. Cet article retrace l’histoire de ce gang, ses origines idéologiques, ses principaux coups, et la répression brutale qui a mis fin à ses activités.

Contexte Historique et Origines de la Bande à Bonnot

La France du début du XXe siècle

Au début du XXe siècle, la France connaît une période de bouleversements sociaux et politiques. Les inégalités sociales sont fortes, le mouvement ouvrier est en pleine expansion, et les idées anarchistes gagnent en popularité chez certains jeunes révoltés contre le capitalisme et l’ordre établi. Ces idéaux extrêmes trouvent un écho chez des militants convaincus que seule la violence peut renverser la société bourgeoise.

Les anarchistes illégalistes

La bande à Bonnot est issue du courant anarchiste illégaliste, un mouvement radical qui prône l’usage de la violence et du vol pour lutter contre l’oppression du système. Influencés par des figures comme l’écrivain anarchiste Jules Bonnot, les membres de la bande sont convaincus que le pillage des riches et la redistribution de leurs biens sont des moyens légitimes de combattre les injustices sociales.

Jules Bonnot et la Formation du Gang

Jules Bonnot : un anarchiste radical

Jules Bonnot, né en 1876 à Pont-de-Roide, est un ancien ouvrier et mécanicien passionné d’automobiles. Sa vie bascule lorsqu’il rejoint les cercles anarchistes et commence à fréquenter des individus prônant l'action violente contre l'État. Charismatique et audacieux, Bonnot devient rapidement le leader naturel de ce groupe de jeunes anarchistes radicaux.

La formation de la bande

En 1911, Bonnot forme un groupe avec d'autres anarchistes, dont Raymond Callemin, Édouard Carouy, Octave Garnier et André Soudy. Tous partagent une même idéologie de révolte contre la société et un mépris des lois. Grâce aux talents de mécanicien de Bonnot, ils décident d’utiliser les voitures, alors une nouveauté technologique, pour réaliser des braquages rapides et audacieux.

Les Actions Spectaculaires de la Bande

Premier braquage : l’attaque de la Société Générale

Le premier coup célèbre de la bande à Bonnot a lieu le 21 décembre 1911, lorsque les membres attaquent une voiture de la Société Générale à Paris. Ce braquage marque une rupture dans l’histoire criminelle : c’est la première fois que des bandits utilisent une voiture pour commettre un vol. Leur rapidité et leur organisation prennent les forces de l’ordre par surprise. Ce mode opératoire audacieux leur permet de s’enfuir avec l'argent, marquant le début de leurs activités criminelles.

Une série de braquages audacieux

Après le succès de leur premier braquage, la bande multiplie les attaques. Elle commet plusieurs vols à main armée, visant notamment des banques et des établissements financiers. Leur technique, alliant violence extrême et fuite rapide en automobile, devient leur signature. Les journaux de l’époque, fascinés par ces nouveaux bandits modernes, contribuent à la notoriété du gang, qui sème la terreur dans Paris et sa région.

La Répression et la Fin Violente de la Bande

Traque par les forces de l’ordre

Face à l’escalade de la violence, les autorités françaises, sous la pression de l’opinion publique, se lancent dans une traque acharnée des membres de la bande à Bonnot. Le gang devient l’ennemi public numéro un, et les forces de police mobilisent d’importants moyens pour les capturer. C’est dans ce contexte que le gouvernement fait appel aux "Brigades du Tigre", la première unité mobile de la police, créée pour combattre ce type de criminalité moderne.

Les dernières heures de Bonnot

Le 28 avril 1912, la police localise Jules Bonnot dans une planque à Choisy-le-Roi. Refusant de se rendre, Bonnot est abattu après un siège de plusieurs heures. Sa mort marque la fin de la bande à Bonnot, mais certains membres survivants, comme Raymond Callemin et Octave Garnier, sont encore en cavale. Quelques semaines plus tard, ils seront également traqués et tués ou capturés.

Procès et Héritage

Le procès des survivants

Après la mort de Bonnot, les membres capturés de la bande sont jugés en 1913. Le procès attire l’attention de tout le pays. Raymond Callemin et d'autres sont condamnés à mort et guillotinés, tandis que certains reçoivent des peines d’emprisonnement. Ce procès met en lumière les motivations anarchistes du groupe, mais aussi la brutalité des méthodes utilisées par les autorités pour les capturer.

L’héritage criminel

La bande à Bonnot reste célèbre dans l’histoire pour son utilisation avant-gardiste des automobiles dans la commission de crimes et pour avoir poussé l’État à moderniser ses forces de police. Leur légende, amplifiée par les médias, a inspiré de nombreux films, romans et œuvres de fiction. Le gang symbolise aussi la tension entre révolte sociale et violence criminelle au début du XXe siècle, dans une France en pleine mutation.

Une nouvelle ère dans l’histoire criminelle

La bande à Bonnot a marqué une nouvelle ère dans l’histoire criminelle en introduisant la modernité dans ses méthodes, notamment par l’utilisation des voitures pour échapper aux forces de l’ordre. Mais au-delà de leurs exploits criminels, ces anarchistes illégalistes incarnaient une révolte contre la société capitaliste et bourgeoise de leur époque. Leur histoire tragique, faite de violence, de trahisons et de fin brutale, continue de fasciner et de questionner les rapports entre crime, idéologie et technologie dans un monde en transformation.

La langue est au cœur de l’humanité. C'est à travers elle que les individus communiquent, expriment des idées, partagent des émotions et façonnent des cultures. L’étude des langues et de leur structure, appelée linguistique, permet de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces systèmes complexes. La linguistique est une science fascinante qui englobe l’étude de la grammaire, de la phonologie, du lexique, de la sémantique et bien plus encore. Cet article explore les concepts fondamentaux de la linguistique, l’évolution des langues, ainsi que l’impact des langues sur la société et la culture.

Qu’est-ce que la Linguistique ?

Définition de la linguistique

La linguistique est la science qui étudie le langage humain et les langues, qu’elles soient parlées, signées ou écrites. Contrairement à la grammaire normative qui prescrit des règles pour "bien parler" une langue, la linguistique descriptive cherche à comprendre comment les langues fonctionnent réellement, en étudiant leur structure, leur usage et leur évolution.

Les branches de la linguistique

La linguistique se divise en plusieurs branches spécialisées :

- Phonétique et phonologie : l’étude des sons du langage (phonèmes) et la manière dont ils sont produits et perçus.

- Morphologie : l’étude de la structure des mots et des formes grammaticales.

- Syntaxe : l’analyse des règles qui régissent la formation des phrases.

- Sémantique : l’étude du sens des mots et des phrases.

- Sociolinguistique : l’étude des relations entre langue et société, y compris la variation linguistique.

- Pragmatique : l’étude du contexte dans lequel les mots sont utilisés et comment ce contexte influence le sens.

Les Origines et l’Évolution des Langues

Les théories sur l'origine des langues

L'origine des langues reste un sujet débattu parmi les chercheurs. Plusieurs théories existent pour expliquer l'apparition du langage humain :

- La théorie du cri primitif (théorie du "bow-wow") suggère que le langage a émergé à partir de sons naturels imitant les bruits de la nature.

- La théorie du geste propose que le langage a d'abord été gestuel avant de devenir vocal.

- La théorie de la sélection sociale avance que le langage s'est développé comme un moyen de communication complexe favorisant la coopération au sein des groupes humains.

L’évolution des langues au fil du temps