Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Vie et Sociétés

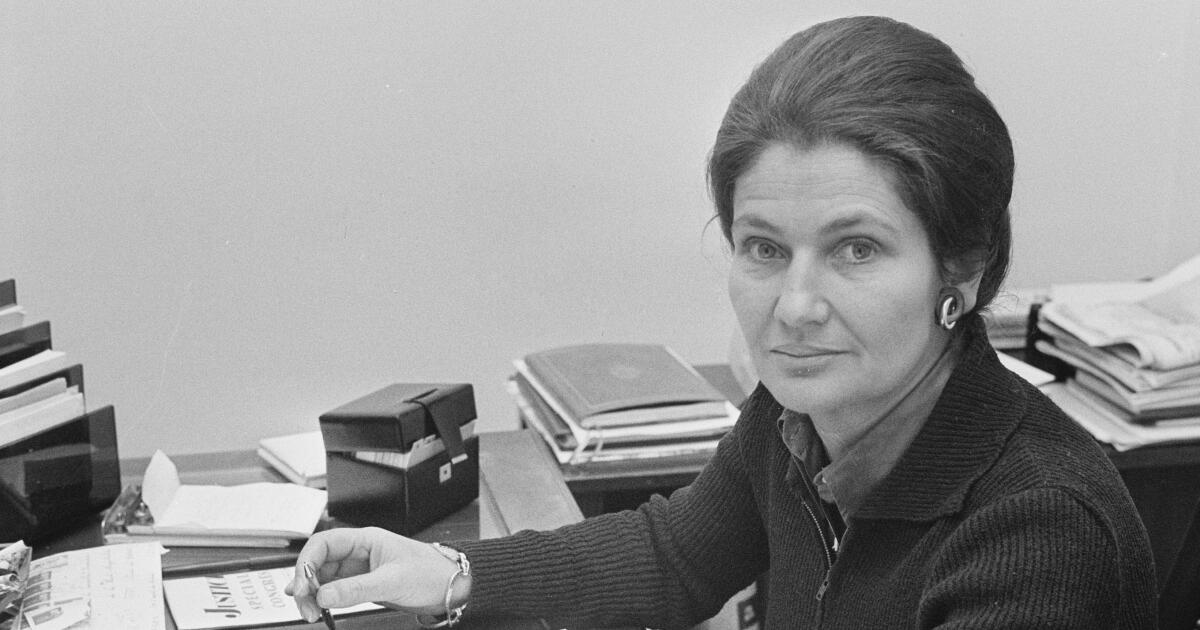

Le 20 décembre 1974, le Parlement français adopte définitivement la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Cette réforme marque une étape historique dans la reconnaissance des droits des femmes en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la liberté et la dignité. Revenons sur ce moment fondateur, son contexte, et ses répercussions.

Un Contexte de Luttes Féministes

Les Débats de Société

Les années 1960 et 1970 voient émerger des revendications pour le droit à disposer de son corps. Des mouvements féministes comme le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) militent activement pour la dépénalisation de l’avortement, mettant en lumière les drames liés aux pratiques clandestines.

Une Société en Mutation

Portée par les événements de Mai 68 et le mouvement global pour les droits civiques, la société française évolue. Ces changements sociaux et culturels ouvrent la voie à un débat législatif inédit sur une question longtemps taboue.

L'Élaboration de la Loi Veil

Simone Veil, une Femme de Conviction

Simone Veil, rescapée de la Shoah et figure respectée, devient ministre de la Santé en 1974. Elle porte avec courage ce projet de loi, malgré des résistances politiques et sociales virulentes.

Un Débat Parlementaire Intense

Le projet de loi est présenté en novembre 1974 à l’Assemblée nationale. Les débats, parfois houleux, reflètent les tensions entre conservateurs et progressistes. Simone Veil fait preuve d’une éloquence remarquable pour défendre la nécessité de cette réforme.

L’Adoption Définitive

Une Étape Décisive

Le 19 décembre 1974, après plusieurs semaines de discussions et un vote positif à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi est adoptée définitivement. Elle autorise l’IVG sous conditions strictes, encadrée par un délai de 10 semaines et après consultation médicale.

Une Victoire pour les Droits des Femmes

Cette adoption est saluée comme une avancée majeure pour les droits des femmes en France. Elle met fin aux risques liés aux avortements clandestins et reconnaît aux femmes leur droit à disposer de leur corps.

Héritage et Défis

L’Impact de la Loi Veil

La loi entre en vigueur le 17 janvier 1975 et, depuis, a permis à des millions de femmes d’accéder à une procédure médicale sécurisée. Elle reste une pierre angulaire des droits reproductifs en France.

Les Débats Toujours Actuels

Près de 50 ans après son adoption, la loi sur l’IVG continue de susciter des débats, notamment face aux remises en question dans d'autres pays. En France, la vigilance demeure essentielle pour préserver cet acquis.

Une Révolution Sociétalen

L’adoption définitive de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974 est une victoire historique pour la liberté des femmes. Elle incarne le courage politique de Simone Veil et le fruit de décennies de luttes féministes. Ce moment reste gravé dans l’histoire comme un symbole d’émancipation et de progrès.

Le 19 décembre 1974 marque une date clé dans l’histoire maritime française : le paquebot France, joyau des mers et symbole de l’élégance française, entame son dernier voyage commercial entre Southampton et Le Havre. Après 12 ans de service, cet événement met en lumière les défis économiques et technologiques auxquels le géant des océans ne peut échapper. Revenons sur cette page historique et émouvante.

Le Paquebot France, Fierté Nationale

Une Conception Visionnaire

Inauguré en 1962, le France est un chef-d’œuvre d’ingénierie navale. Long de 316 mètres, il est le plus grand paquebot du monde à sa mise en service. Construit pour rivaliser avec les légendaires navires britanniques, il devient rapidement un symbole du savoir-faire et de l'élégance française.

Un Ambassadeur Culturel

Le France ne se contente pas de transporter des passagers ; il incarne l’art de vivre à la française. Sa décoration luxueuse, ses salons somptueux et sa gastronomie exceptionnelle en font un ambassadeur culturel, admiré à travers le monde.

Les Défis d’un Géant des Mers

La Crise Énergétique et Économique

Les années 1970 sont marquées par la crise pétrolière, rendant les coûts d’exploitation du France exorbitants. Son appétit colossal pour le fioul devient un handicap face à des modes de transport plus économiques comme l’avion.

Un Navire en Perte de Vitesse

La concurrence des lignes aériennes transatlantiques, offrant des trajets rapides et bon marché, réduit le nombre de passagers. Malgré ses charmes indéniables, le France ne peut rivaliser avec l’essor des vols intercontinentaux.

Le Dernier Voyage

Une Traversée Chargée d’Émotion

Le 19 décembre 1974, le France quitte Southampton pour sa dernière traversée commerciale. Les passagers et l’équipage vivent ce voyage avec un mélange de fierté et de tristesse, conscients de tourner une page glorieuse de l’histoire maritime.

Un Avenir Incertain

À son arrivée au Havre, le paquebot est désarmé et mis en réserve, laissant planer le doute sur son avenir. Les discussions autour de sa reconversion ou de sa vente s’intensifient, suscitant un vif débat public.

Héritage et Renaissance

Le France Devient le Norway

Après plusieurs années d’incertitude, le France est racheté en 1979 par une compagnie norvégienne et rebaptisé Norway. Transformé en navire de croisière, il reprend la mer, offrant une seconde vie à ce géant des flots.

Une Mémoire Intacte

Pour les Français, le France reste une icône nationale. Des associations, des livres et des expositions célèbrent son histoire, entre nostalgie et admiration pour son héritage maritime.

un Emblème en Péril

Le dernier voyage du France symbolise la fin d’une époque, celle où les paquebots transatlantiques régnaient sur les mers. Mais au-delà de ce jour de décembre 1974, son histoire se poursuit, témoignant de l’attachement profond à ce navire exceptionnel.

Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, incarne le courage et le sacrifice pour la liberté. Le transfert solennel de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964, à l'initiative du général de Gaulle, marque un moment fort dans l'histoire contemporaine de la France. Ce geste symbolique honore non seulement sa mémoire mais aussi celle de tous les résistants. Retour sur cet événement historique.

Jean Moulin, un Homme d’Engagement

Un Préfet Résistant

Né en 1899 à Béziers, Jean Moulin est nommé préfet en 1937, devenant l'un des plus jeunes à accéder à cette fonction. En juin 1940, il refuse de collaborer avec l'occupant nazi, un acte qui lui vaut d’être arrêté et torturé. Ce refus marque le début de son engagement dans la Résistance.

Unificateur de la Résistance

Envoyé par le général de Gaulle en France occupée, Jean Moulin joue un rôle clé dans l’unification des différents mouvements résistants. Sa mission culmine avec la création du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1943, unifiant les efforts pour libérer le pays.

L’Hommage National

Un Transfert Empli de Symboles

Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon est un moment solennel, orchestré pour honorer son dévouement. Ce lieu, dédié aux grands personnages ayant marqué la France, accueille désormais son urne, qui représente tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

Un Discours Mémorable

Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, prononcé lors de la cérémonie, reste gravé dans les mémoires. Par des mots empreints d’émotion, il évoque non seulement Jean Moulin, mais également l'esprit de la Résistance et le prix de la liberté.

Héritage et Mémoire

Un Message Universel

Le transfert de Jean Moulin au Panthéon n’est pas seulement un hommage national. C’est aussi un appel à la mémoire collective, une invitation à transmettre les valeurs de courage, d'engagement et de sacrifice aux générations futures.

Une Figure Inaltérable

Jean Moulin demeure une figure centrale dans l’histoire de la Résistance et de la République française. Son transfert au Panthéon illustre la reconnaissance d’un pays envers ceux qui ont défendu ses valeurs fondamentales.

Un Héros dans la Mémoire Nationale

L’entrée de Jean Moulin au Panthéon symbolise le triomphe des idéaux de liberté et de résistance face à l’oppression. Ce moment historique rappelle l’importance de se souvenir et de célébrer ceux qui, par leur courage et leur engagement, ont façonné l’histoire de la France.

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari et plusieurs membres de sa famille, cette femme a fait l’objet d’un procès long et médiatisé, marqué par des rebondissements inattendus. L’acquittement final de Marie Besnard en 1961 reste à ce jour l’une des décisions judiciaires les plus controversées de l’histoire française. Cet article explore les grandes étapes de cette affaire, ses enjeux et son impact.

Le Contexte de l’Affaire Marie Besnard

1.1. Une Vie Apparemment Ordinaire

Marie Besnard, née Marie Davaillaud en 1896 à Loudun, dans la Vienne, semblait mener une vie paisible. Mariée en secondes noces à Léon Besnard, un homme aisé, elle vivait confortablement dans un environnement rural. Pourtant, des rumeurs de tensions familiales et des décès répétés dans son entourage commencent à alimenter la méfiance.

1.2. Les Premiers Soupçons

En 1947, la mort subite de Léon Besnard, suivie d’accusations portées par des proches, attire l’attention des autorités. Une enquête est ouverte, et les corps de plusieurs membres de la famille Besnard sont exhumés. Les analyses révèlent des traces d’arsenic dans plusieurs cas, déclenchant une onde de choc dans la petite ville de Loudun.

Les Procès et leurs Rebondissements

2.1. Un Procès Hors Norme

L’affaire Marie Besnard est marquée par trois procès distincts entre 1952 et 1961, un record à l’époque. Les audiences se déroulent dans une atmosphère tendue, alimentée par une couverture médiatique sans précédent. Les témoignages contradictoires et les expertises scientifiques divergentes brouillent les pistes, rendant le procès particulièrement complexe.

2.2. Les Doutes sur les Analyses

Une grande partie des accusations repose sur les résultats des analyses chimiques effectuées sur les corps exhumés. Cependant, des erreurs dans les procédures et des divergences entre experts viennent affaiblir la crédibilité de ces preuves. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le verdict final.

L’Acquittement Final

3.1. Une Décision Contestée

En 1961, après plus de 14 ans de procédure, Marie Besnard est finalement acquittée faute de preuves irréfutables. Ce verdict suscite de vives réactions, divisant l’opinion publique entre ceux qui voient en elle une innocente victime et ceux qui la considèrent comme une empoisonneuse habile ayant échappé à la justice.

3.2. Les Facteurs Déterminants

L’acquittement repose sur plusieurs éléments clés : l’absence de témoins directs, les failles dans les expertises scientifiques et l’incapacité des procureurs à établir un mobile clair. Cette combinaison d’incertitudes permet à Marie Besnard de recouvrer la liberté.

Héritage et Mystères

4.1. Une Affaire qui Marque les Annales

L’affaire Marie Besnard a profondément marqué le système judiciaire français, soulevant des questions sur la fiabilité des preuves scientifiques et la gestion des procès médiatisés. Elle reste une référence dans l’histoire criminelle, étudiée pour ses enseignements sur la présomption d’innocence et les erreurs judiciaires potentielles.

4.2. Une Femme au Centre des Polémiques

Après son acquittement, Marie Besnard retourne à Loudun où elle vit discrètement jusqu’à sa mort en 1980. Malgré les doutes persistants, elle maintient toujours son innocence. Le mystère autour de sa culpabilité ou de son innocence reste entier, alimentant encore aujourd’hui les débats et les analyses.

Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’acquittement de Marie Besnard en 1961 clôt une affaire judiciaire hors du commun, mais il ne met pas fin aux interrogations. Entre erreurs d’analyse, tensions sociales et fascination médiatique, l’affaire illustre les défis du système judiciaire face à des cas complexes. Marie Besnard, qu’elle ait été innocente ou coupable, incarne un mystère qui continue de fasciner et d’intriguer les passionnés d’histoire criminelle.

La fête de Saint-Nicolas, célébrée chaque année avec ferveur dans de nombreuses régions d’Europe, est une tradition riche en histoire et en symbolisme. Originaire de l’Europe de l’Est et du Nord, cette célébration remonte à plusieurs siècles et continue de rassembler petits et grands autour de rituels enchanteurs et de légendes fascinantes. Cet article explore les origines de la fête de Saint-Nicolas, les diverses traditions qui l’entourent, les formes modernes de célébration, ainsi que son impact culturel durable.

Les Origines Historiques de la Fête de Saint-Nicolas

Saint Nicolas : Un Héros de la Foi

Saint Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, est vénéré pour sa générosité et ses miracles. Connu pour sa bienveillance envers les enfants et les pauvres, il est devenu le patron des marins, des voyageurs et des enfants. Ses actions légendaires, comme la restitution des biens volés et le sauvetage des enfants, ont façonné son image de bienfaiteur et ont inspiré la célébration de sa fête.

L’Évolution de la Célébration à Travers les Âges

Au fil des siècles, la fête de Saint-Nicolas a évolué, intégrant des éléments locaux et culturels. En Europe de l’Ouest, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la tradition a pris des formes variées, influencées par les coutumes régionales et les échanges culturels. En Allemagne, par exemple, la figure du Père Noël s’est inspirée de Saint-Nicolas, créant une fusion unique de traditions.

Traditions et Coutumes Associées à Saint-Nicolas

La Visite de Saint-Nicolas

L’une des traditions les plus emblématiques est la visite de Saint-Nicolas lui-même ou de son assistant, souvent appelé le Père Fouettard ou Zwarte Piet. Ces personnages parcourent les rues la veille de la fête, distribuant des cadeaux et des bonbons aux enfants sages, tout en rappelant l’importance de la bonté et du comportement exemplaire.

Les Marchés de Noël et les Décorations

Les marchés de Noël jouent un rôle central dans la célébration de Saint-Nicolas. Ils sont ornés de décorations festives, de lumières scintillantes et de stands proposant des spécialités locales. Les enfants y trouvent des friandises, des jouets et participent à des activités ludiques, renforçant l’esprit communautaire et festif de la saison.

Les Spécialités Culinaires

Chaque région a ses propres délices culinaires associés à Saint-Nicolas. En Alsace, par exemple, on déguste des bredeles, de petits biscuits décorés, tandis qu’en Belgique, les spéculoos et les chocolats sont incontournables. Ces mets traditionnels ajoutent une dimension gourmande à la fête, célébrant le partage et la convivialité.

Les Célébrations Modernes de Saint-Nicolas

Adaptation aux Temps Modernes

Avec l’évolution des sociétés, la fête de Saint-Nicolas s’est adaptée pour rester pertinente. Les célébrations modernes intègrent désormais des éléments technologiques, comme les lumières LED et les animations numériques, tout en préservant les traditions ancestrales. Les réseaux sociaux permettent également de partager les festivités à une échelle mondiale, renforçant l’universalité de cette célébration.

Inclusion et Diversité

Les célébrations contemporaines tendent à être plus inclusives, intégrant diverses cultures et traditions. Cette ouverture permet à un plus grand nombre de personnes de participer et de s’approprier la fête de Saint-Nicolas, enrichissant ainsi son patrimoine culturel et favorisant le dialogue interculturel.

Événements Communautaires

De nombreuses communautés organisent des événements spéciaux pour célébrer Saint-Nicolas, tels que des défilés, des concerts et des spectacles théâtraux. Ces initiatives renforcent les liens sociaux et offrent des moments de partage et de joie collective, perpétuant l’esprit de générosité et de bienveillance propre à la fête.

L'Impact Culturel de Saint-Nicolas

Influence sur l'Art et la Littérature

Saint-Nicolas a inspiré de nombreuses œuvres artistiques et littéraires au fil des siècles. Des peintures médiévales aux contes modernes, sa figure continue de fasciner les artistes et les écrivains, témoignant de son influence durable sur la culture et l’imaginaire collectif.

Symbolisme et Valeurs

La fête de Saint-Nicolas véhicule des valeurs universelles telles que la générosité, la bienveillance et le respect des traditions. Ces symboles jouent un rôle essentiel dans la transmission de ces valeurs aux générations futures, contribuant à la construction d’une société plus solidaire et empathique.

Influence Mondiale

Bien que principalement célébrée en Europe, la fête de Saint-Nicolas a une portée mondiale grâce à la migration et à la mondialisation culturelle. De nombreux pays ont adopté et adapté les traditions, créant une mosaïque de célébrations enrichissantes et diversifiées, témoignant de l’universalité des thèmes abordés par cette fête.

Une Tradition Centenaire qui Illumine les Fêtes de Noël

Fêter Saint-Nicolas, c’est honorer une tradition séculaire qui a su traverser les époques et les frontières, adaptant ses coutumes tout en préservant son essence. De ses origines historiques à ses manifestations contemporaines, cette célébration continue de rassembler les communautés autour de valeurs de générosité et de partage. En perpétuant ces traditions, nous contribuons à maintenir vivante une partie précieuse de notre patrimoine culturel, assurant que l’esprit de Saint-Nicolas continue de briller dans nos cœurs et nos foyers.

e 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine, surprit le monde entier en se proclamant empereur de son propre pays. Cette décision, marquée par un coup d’État politique et une volonté d’établir une monarchie, allait non seulement redéfinir l’histoire de la Centrafrique, mais aussi marquer une période de tensions politiques et de scandales. Cet article explore l'ascension de Bokassa, les raisons derrière son auto-proclamation et les conséquences dramatiques de son empire éphémère.

L'Ascension de Jean-Bédel Bokassa

Jean-Bédel Bokassa, militaire de formation, avait pris le pouvoir en 1966 après un coup d’État qui renversa le président David Dacko. Après sa prise de pouvoir, Bokassa adopta une politique autocratique et chercha à renforcer son autorité au sein du pays. Son ambition ne cessa de croître, et au fil des années, il mit en place un régime dictatorial de plus en plus personnel et centralisé.

Du Coup d'État à la Présidence

Avant de se proclamer empereur, Bokassa avait déjà exercé une forte influence en tant que président. Son gouvernement, bien qu’initialement salué pour sa stabilité et ses réformes, devint rapidement marqué par des actes de répression, des violations des droits humains et des manœuvres politiques brutales. Toutefois, sa volonté de faire de la Centrafrique un modèle de prospérité pour l'Afrique centrale influença ses décisions.

Le Rêve d'une Monarchie

Au début des années 1970, Bokassa se mit à développer une vision grandiose de son rôle. Il rêvait d’une monarchie impériale, inspirée par les anciens empires d’Afrique et d’Europe. Sa popularité commença à décroître à cause des pressions internationales et des critiques internes, mais cette vision impériale ne cessa de le hanter.

L'Auto-Proclamation du "Empereur Bokassa Ier"

Le 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa annonça sa décision de se proclamer empereur de la République centrafricaine. Ce fut un coup de théâtre, marquant l’apogée de son pouvoir personnel. Il revêtit des vêtements impériaux et régna sous le nom d'Empereur Bokassa Ier, mettant en place une cérémonie de couronnement digne des plus grands monarques de l’histoire.

Le Couronnement Impérial

Le couronnement de Bokassa, qui coûta des millions de dollars, fut un événement fastueux et controversé. Le budget de la cérémonie, largement financé par des fonds publics, provoqua des critiques sur le luxe extravagant de l'événement, tandis que des milliers de Centrafricains vivaient dans une grande pauvreté. La cérémonie fut marquée par la présence de nombreux dignitaires étrangers, renforçant ainsi l’aspect international de l’ambition de Bokassa.

Le Symbolisme de l'Empire

L’auto-proclamation de Bokassa visait à établir un symbole fort, celui d’une nation grande et unifiée, mais il fut également perçu comme une tentative désespérée de légitimer son autorité face à une opposition croissante. Il affirmait que la monarchie impériale offrirait à la Centrafrique une place unique dans l’histoire de l’Afrique.

La Chute de l'Empire de Bokassa

L’Empire de Bokassa ne dura que quelques années. En 1979, son régime fut renversé par une intervention militaire française, après une série de crises politiques internes et de rébellions contre sa dictature. Son départ marqua la fin de son empire autoproclamé, mais aussi un tournant dans l’histoire de la Centrafrique.

L'Intervention Française et la Fin du Règne

En 1979, les rébellions internes et la pression internationale contraignirent Bokassa à fuir le pays. La France, alors alliée de Bokassa, intervint militairement pour restaurer le gouvernement de son prédécesseur, David Dacko. L’armée française mit fin à l’empire de Bokassa, et ce dernier s'exila en Côte d'Ivoire.

Un Héritage Controversé

Bien que son règne ait été court et marquée par des scandales, tels que des accusations de crimes de guerre et de malversations financières, Bokassa demeure une figure controversée. Son auto-proclame empereur et ses ambitions impériales restent un symbole d’un pouvoir personnel démesuré et d’un échec politique qui a profondément marqué l’histoire de la Centrafrique.

Marthe Hanau, une figure controversée de l’entre-deux-guerres, est arrêtée en 1930 pour une affaire de fraude bancaire et d’escroquerie qui secoue la France entière. Cette banquière audacieuse, qui a défié les conventions de son époque, a su se faire un nom dans un secteur dominé par les hommes. Cependant, son ascension fulgurante et ses pratiques douteuses finiront par la mener à sa perte. L'arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière, mais aussi un tournant dans la manière dont les femmes étaient perçues dans le milieu financier de l’époque.

Le Parcours de Marthe Hanau : Une Femme d'Affaires Visionnaire

Un Début Modeste, mais Ambitieux

Née en 1887, Marthe Hanau grandit dans une famille modeste, mais elle fait preuve très tôt d'une détermination hors du commun. Passionnée par les finances et les affaires, elle quitte son poste de secrétaire dans une banque pour fonder sa propre société bancaire. Elle lance en 1920 la Banque de crédit à la petite entreprise, un projet audacieux visant à fournir des prêts aux petites entreprises, un domaine jusque-là largement négligé par les grandes institutions financières.

Un Modèle de Réussite

Grâce à son tempérament d'acier et à son sens des affaires, Marthe Hanau parvient à développer rapidement son entreprise. Elle se forge une réputation de femme d’affaires brillante, mais aussi de gestionnaire audacieuse. Toutefois, ses méthodes non conventionnelles et son approche risquée attirent l’attention, non seulement des autorités, mais aussi des concurrents. Dans un monde où les femmes sont rarement autorisées à s'impliquer dans des secteurs aussi stratégiques, Marthe Hanau devient une figure emblématique et, par certains aspects, une pionnière.

L'Escalade de la Fraude : Les Premiers Signes de Doute

Des Pratiques Bancaires Douteuses

Au fur et à mesure de l'expansion de sa banque, des questions commencent à émerger concernant la gestion des fonds et la sécurité des investissements. Marthe Hanau commence à emprunter de plus en plus pour financer ses projets ambitieux, tout en manipulant des chiffres et des comptes pour masquer les déficits. Ces pratiques soulèvent des soupçons parmi ses investisseurs et les autorités financières.

L'Investigation des Autorités

Les autorités financières, alarmées par les irrégularités croissantes, décident de mener une enquête. Après plusieurs mois de surveillance et d’investigations minutieuses, il est découvert que Marthe Hanau a utilisé des pratiques frauduleuses pour attirer des fonds et manipuler des placements bancaires. Elle avait ainsi créé un réseau complexe d’emprunts et de falsifications de documents pour maintenir l'apparence de la solvabilité de sa banque.

L'Arrestation de Marthe Hanau : Le Dernier Acte

L'Interpellation et les Réactions

Le 13 janvier 1930, Marthe Hanau est arrêtée par la police à la suite des accusations de fraude et d’escroquerie. L'arrestation fait grand bruit dans la presse et dans le monde des affaires. Marthe Hanau, jusque-là perçue comme une pionnière du secteur bancaire, est désormais mise en lumière pour ses pratiques malhonnêtes. Cette arrestation révèle les tensions qui existaient entre la puissance des femmes d'affaires et la société patriarcale de l’époque, bien que certaines voix continuent de la défendre, soulignant la misogynie qui pouvait entourer les accusations portées contre elle.

Le Jugement et la Condamnation

En 1931, après un procès médiatisé, Marthe Hanau est condamnée à une peine de prison pour fraude et détournement de fonds. Bien que son parcours ait été marqué par des hauts et des bas, sa chute rapide laisse une empreinte dans l’histoire de la finance française. Sa condamnation fait de lui une figure emblématique des dangers de l'ambition excessive et des risques liés à une gestion bancaires non régulée.

L'Héritage de Marthe Hanau : Une Femme Entre Réussite et Déclin

Un Impact Durable sur le Secteur Financier

L’histoire de Marthe Hanau est avant tout celle d’une femme qui a voulu se faire une place dans un domaine réservé aux hommes. Bien que sa carrière se termine dans le scandale, son histoire reste une référence dans le domaine de la finance. Elle a démontré que les femmes pouvaient s’impliquer dans des domaines de pouvoir traditionnels, même si sa chute a aussi montré les dangers liés à une gestion risquée et mal contrôlée.

Une Vision Ambitieuse, Mais Malmenée par la Réalité

L’arrestation de Marthe Hanau souligne également les limites de l’ambition. Ses idées novatrices, son audace et sa vision étaient indéniablement remarquables, mais son manque de prudence et son utilisation des pratiques douteuses dans un secteur aussi surveillé ont conduit à sa chute. Marthe Hanau est un exemple de l’ambiguïté de l’ascension et de la chute d’une femme dans un milieu difficile, où les attentes étaient encore plus élevées en raison de son genre.

Marthe Hanau, Entre Légende et Scandale

L’arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière brillante, mais aussi un moment charnière dans l’histoire des femmes d’affaires en France. Elle reste une figure complexe : à la fois pionnière et scandaleuse, symbole de l’ambition féminine, mais aussi de ses excès. Son histoire a inspiré de nombreuses discussions sur le rôle des femmes dans le secteur financier et sur les défis auxquels elles étaient confrontées dans un monde dominé par les hommes.

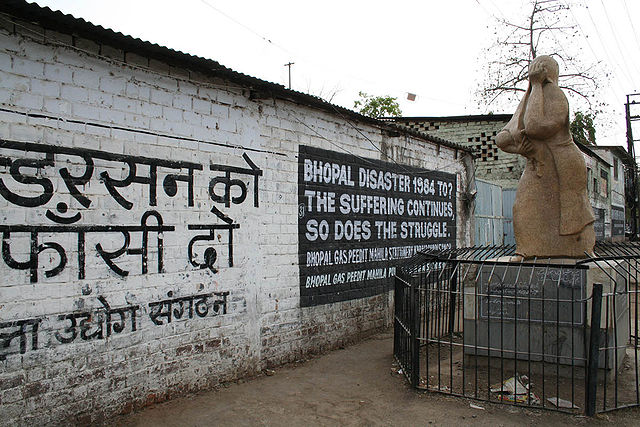

Le 3 décembre 1984, Bhopal, une ville du centre de l'Inde, est le théâtre de l'une des catastrophes industrielles les plus dévastatrices de l'histoire. Un nuage de gaz toxiques s'échappe de l'usine de pesticides de Union Carbide India Limited (UCIL), causant des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés. Cet événement tragique met en lumière les dangers liés à une gestion industrielle négligente et laisse un héritage durable sur la sécurité des usines chimiques à travers le monde.

Le Contexte de la Catastrophe de Bhopal

Une usine au cœur de Bhopal

L'usine de Union Carbide à Bhopal était l'un des plus grands producteurs de pesticides en Inde. Elle fabriquait des produits chimiques à base de méthylisocyanate (MIC), un gaz extrêmement toxique utilisé dans la production de pesticides. L'usine, située près de zones densément peuplées, a été construite dans les années 1970 avec une vision de modernisation de l'agriculture en Inde, mais elle a rapidement souffert de problèmes de gestion et de maintenance.

L'industrialisation rapide et ses conséquences

L'Inde, dans les années 1980, était en pleine phase d'industrialisation rapide, mais avec une régulation insuffisante en matière de sécurité. Le pays n'avait pas encore mis en place des normes strictes de sécurité industrielle, et les multinationales comme Union Carbide ont souvent ignoré les risques de leurs usines, cherchant principalement à maximiser leurs profits sans investir suffisamment dans la maintenance et les protocoles de sécurité.

Le 3 Décembre 1984 : Le Drame

L'échappement du gaz toxique

La nuit du 3 décembre 1984, une série de dysfonctionnements dans l'usine de Union Carbide a provoqué une fuite massive de méthylisocyanate (MIC), un gaz mortel. En raison d'une réaction chimique mal contrôlée, le gaz s'est échappé des réservoirs de stockage, se diffusant rapidement dans l'atmosphère et couvrant la ville de Bhopal. La population, peu informée des risques, n’a pas eu le temps de se protéger.

Les effets immédiats sur la population

L'odeur suffocante et les vapeurs toxiques se sont propagées à grande vitesse, tuant des milliers de personnes sur le coup. Les habitants souffraient de difficultés respiratoires aiguës, de brûlures aux yeux et à la peau, et de vomissements. En l'espace de quelques heures, des milliers de personnes ont été prises au piège dans ce nuage mortel. Les services de santé locaux, déjà surchargés, ont été incapables de faire face à l'ampleur de la tragédie.

Le Bilan Humain et Environnemental

Un nombre de victimes inestimable

Le bilan de la catastrophe est encore aujourd'hui difficile à établir avec précision. On estime que plus de 3 000 personnes sont mortes dans les premières semaines suivant la fuite, mais le nombre total de victimes pourrait atteindre 10 000 à 20 000 personnes, en tenant compte des décès dus à des maladies à long terme, telles que des cancers, des troubles respiratoires chroniques et des malformations congénitales. Des centaines de milliers d'autres ont souffert d'effets physiques et psychologiques durables.

Des conséquences environnementales dramatiques

Au-delà des pertes humaines, la catastrophe a également eu des conséquences environnementales dévastatrices. Le sol et les nappes phréatiques autour de l'usine ont été contaminés par des produits chimiques, entraînant une pollution durable qui affecte encore les générations actuelles de Bhopal. La faune locale, ainsi que la végétation, a été gravement impactée par cette contamination.

Les Leçons et les Répercussions

Responsabilité et négligence

L'une des grandes questions soulevées par la catastrophe de Bhopal reste la question de la responsabilité. L'enquête a révélé que des erreurs humaines, un manque de maintenance, et des décisions imprudentes en matière de sécurité avaient contribué à la fuite. De plus, l'entreprise Union Carbide et ses dirigeants, notamment Warren Anderson, ont été accusés d'avoir négligé les risques en réduisant les coûts de sécurité.

Impact sur les législations et la sécurité industrielle

La catastrophe de Bhopal a conduit à des changements significatifs dans la législation internationale en matière de sécurité industrielle. De nombreux pays ont mis en place des lois plus strictes concernant le stockage et la gestion des substances chimiques dangereuses. En Inde, la Loi sur la responsabilité civile pour les accidents industriels a été adoptée pour garantir que les entreprises prennent des mesures de sécurité adéquates et qu'elles soient tenues responsables en cas de catastrophe.

L'Héritage de la Catastrophe de Bhopal

La catastrophe de Bhopal demeure un symbole de l'échec de la sécurité industrielle et de l'irresponsabilité des multinationales. Elle a révélé les dangers d'une industrialisation rapide sans régulation appropriée et a mis en lumière la nécessité d'une surveillance stricte des industries chimiques. Bien que les victimes de la catastrophe n'aient jamais reçu une réparation adéquate, la tragédie a conduit à une prise de conscience mondiale des dangers liés aux produits chimiques et a inspiré des mouvements pour une industrie plus sûre et plus responsable.

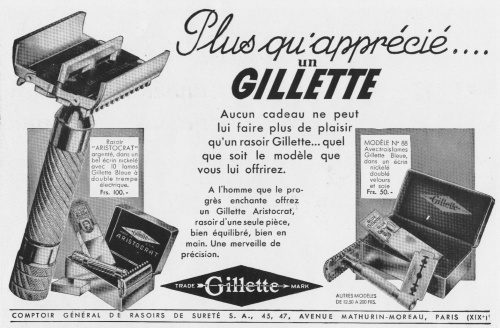

En 1901, la firme Gillette révolutionne l'industrie du rasage en lançant le premier rasoir mécanique à lame jetable. Cette invention, signée par l’ingénieur américain King C. Gillette, transforme à jamais la routine quotidienne de millions d'hommes et redéfinit le marché du rasage. Le rasoir Gillette est non seulement une innovation technologique, mais aussi un modèle économique novateur qui introduit la vente de lames de rasoir jetables, une stratégie qui reste encore aujourd'hui un pilier des entreprises modernes.

Contexte de l’Industrie du Rasage au Début du XXe Siècle

Les méthodes de rasage avant 1901

Avant l'invention de Gillette, le rasage était un processus plus long et parfois douloureux, impliquant l’utilisation de rasoirs droits, qui nécessitaient une grande habileté pour éviter les coupures. L'entretien de ces rasoirs, qui nécessitaient des affûtages réguliers, était également une contrainte. L'innovation dans ce domaine était donc primordiale pour les consommateurs à la recherche de solutions plus simples et plus sûres.

Le marché du rasage : une opportunité d’innovation

À la fin du XIXe siècle, de nombreuses entreprises cherchaient à répondre à la demande croissante de produits hygiéniques et pratiques. Le rasage n’échappait pas à cette dynamique. Gillette, fort de son expertise dans la vente de produits utilitaires, entrevoit la possibilité de combiner la commodité d’un rasoir efficace avec la stratégie économique de remplacement des lames jetables.

L’Invention du Rasoir Mécanique

L’idée de King C. Gillette

King Camp Gillette, fondateur de la société, s’inspire de l’idée d’un rasoir facile à utiliser, sûr, mais surtout à usage jetable. La révolution réside dans la lame amovible, un concept totalement nouveau. En 1901, après des années de recherches, Gillette dévoile son rasoir mécanique à lame jetable, qui élimine la nécessité d’affûter l’instrument et le rend accessible à un large public.

L’élément clé de l'innovation : la lame jetable

Le véritable coup de génie de Gillette réside dans son modèle économique : la vente de lames jetables, produites en masse, qui permettaient aux utilisateurs de changer de lame sans avoir à investir dans un nouveau rasoir. Ce système génère un marché récurrent, une stratégie devenue emblématique dans de nombreuses industries aujourd’hui, souvent appelée le modèle "razor-and-blades".

L'Impact du Rasoir Gillette sur la Société

Un produit de masse

Avec la commercialisation du rasoir Gillette, le rasage devient plus accessible, plus rapide et plus sûr. Le rasoir mécanique permet à des millions d’hommes dans le monde entier de se raser avec une précision inédite, à moindre coût. Il devient un symbole de l’époque moderne, marquant un changement dans les habitudes de consommation et dans l’industrie du soin personnel.

L'évolution vers un empire mondial

Gillette connaît un succès fulgurant, étendant sa production et ses ventes dans de nombreux pays. Cette réussite n’est pas seulement due à l’innovation technologique, mais aussi à la vision commerciale de Gillette, qui parvient à établir un réseau de distribution international, rendant son produit omniprésent sur le marché.

Un Moment Charnière dans l’Histoire de l’Industrie

Le lancement du rasoir mécanique Gillette en 1901 est une étape décisive dans l’histoire des produits de consommation. Plus qu’une simple invention, il marque le début d’une ère nouvelle où l’innovation technologique et le modèle économique s’allient pour créer des produits à la fois fonctionnels et accessibles. L’influence de cette invention se fait encore sentir aujourd'hui dans de nombreuses industries qui suivent un modèle similaire de consommables jetables et d’abonnements.

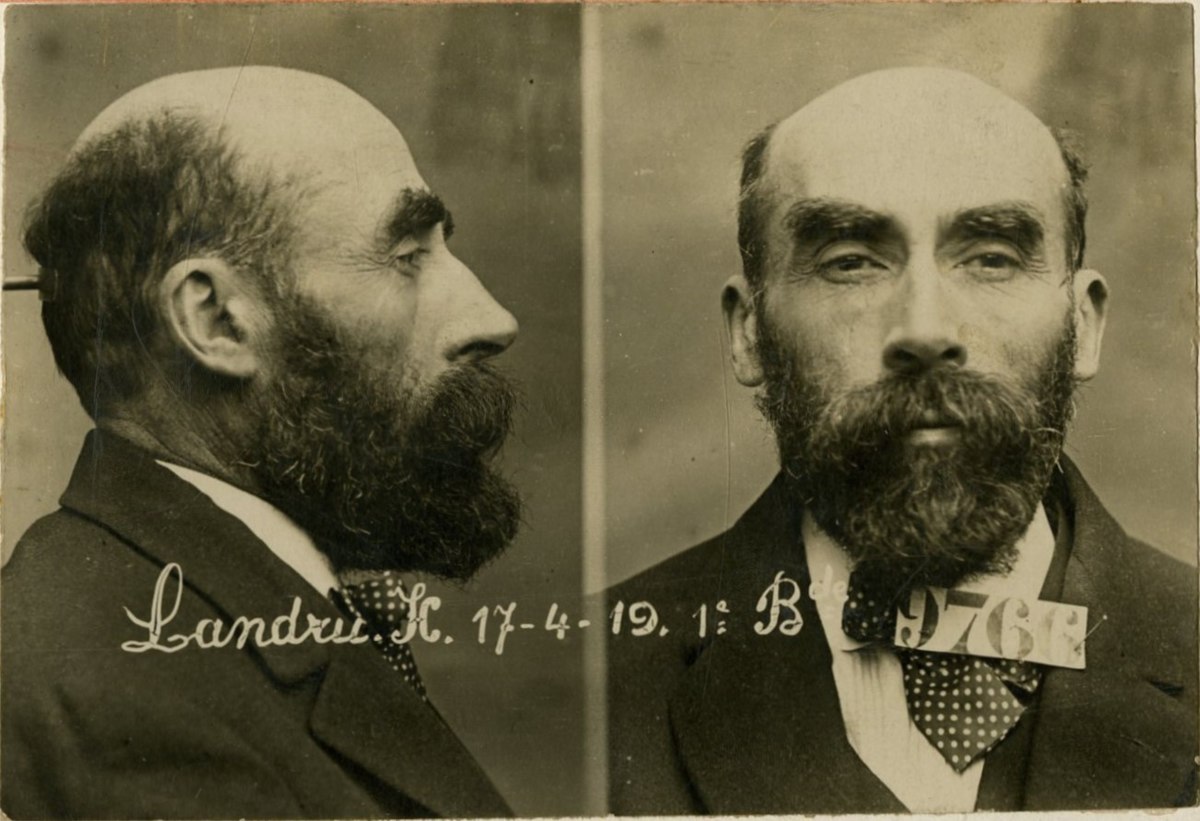

L'affaire Landru est l'une des plus célèbres de l'histoire criminelle française. Ce procès, qui a abouti à la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru en 1921, a fasciné et choqué l'opinion publique en raison de la personnalité du criminel et de la nature de ses crimes. Landru, surnommé "le Bluebeard de Gambais", est reconnu pour avoir séduit et tué une série de femmes, dont il a abusé de la confiance avant de les éliminer froidement. Son procès, largement médiatisé, a fait de lui une figure mythique du crime, un personnage complexe qui a captivé l'imaginaire populaire. Cet article revient sur les événements ayant conduit à l'affaire, le déroulement du procès et les répercussions de cette affaire sur la société française de l'époque.

L'Ascension d'Henri Landru, le Séducteur

Un homme au passé trouble

Henri Désiré Landru est né en 1869 à Paris dans une famille modeste. Avant de devenir l'un des criminels les plus notoires de son époque, il a mené une vie relativement ordinaire, ayant travaillé comme mécanicien et gérant d'un petit commerce. Toutefois, sa nature séductrice et son goût pour l'argent facile l'amènent à se tourner vers une série de femmes vulnérables, en grande partie des veuves ou des femmes isolées, qu'il rencontre par le biais d'annonces matrimoniales. Il parvient à leur inspirer une grande confiance avant de les exploiter et de les éliminer de manière brutale.

La méthode de Landru : séduction et manipulation

Landru se distingue par son habileté à manipuler ses victimes. Utilisant des charmes superficiels et un comportement attentionné, il séduit des femmes de la bourgeoisie et de la classe moyenne, souvent âgées et en quête de sécurité financière. Après avoir gagné leur confiance, il leur propose de se marier ou de partir en voyage. C’est à ce moment que ses crimes prennent place. Landru tue ensuite ses victimes, volent leurs biens et cachent leurs corps, rendant les disparitions presque impossibles à retracer dans un premier temps. Son habileté à échapper aux soupçons durant une longue période rend son cas particulièrement macabre et troublant.

L'Enquête et la Découverte des Crimes

Le début de l’enquête

L’affaire Landru éclate lorsqu'une femme, disparue depuis plusieurs mois, suscite des inquiétudes parmi ses proches. Un certain nombre de femmes ayant disparu dans les mêmes circonstances attire l’attention de la police, qui commence à établir des liens entre ces disparitions. En 1919, un enquêteur du nom de Raymond Dubois, intrigué par l’étrange disparition d'une de ses victimes, entreprend de faire des recherches sur les circonstances entourant la vie de Landru.

Les preuves accablantes

Au fur et à mesure de l’enquête, la police découvre que Landru avait non seulement séduit ces femmes, mais qu’il leur avait également menti sur sa situation financière, leur promettant une vie meilleure. L'enquête se concentre sur la maison de Gambais, où Landru accueillait ses victimes. En fouillant la maison, les enquêteurs trouvent des preuves accablantes : des effets personnels des victimes, des lettres de menaces, et des éléments permettant de relier Landru aux meurtres. La découverte de restes humains dans un four de la propriété suscite un choc profond, confirmant que les crimes de Landru ne sont pas seulement des disparitions, mais des meurtres froids et prémédités.

Le Procès de Landru

L'ouverture du procès

Le procès d'Henri Landru commence en 1921 et attire l'attention de toute la France, en raison de la nature sordide de ses crimes. Landru, surnommé "le Barbe Bleue de Gambais" en référence au personnage légendaire de conte, se défend en minimisant ses actes et en refusant de reconnaître la gravité de ses crimes. Au cours du procès, il adopte une attitude calme et détachée, jouant de son charisme et de sa tranquillité apparente pour tenter de convaincre les jurés de son innocence. Cependant, les preuves contre lui sont irréfutables.

La défense de Landru

Lors de son procès, Landru tente de se défendre en insistant sur le fait qu’il n’a pas tué ses victimes, mais que ces dernières sont parties volontairement. Il se décrit comme un homme mal compris, et certaines de ses déclarations semblent refléter une psychologie dénuée de remords. Cependant, la mise en lumière de ses manipulations et des preuves trouvées chez lui ne laissent que peu de place au doute. Les témoins, notamment des femmes qui ont survécu à ses tentatives de séduction, apportent des éléments cruciaux pour corroborer les accusations.

La Condamnation et l'Héritage de l'Affaire Landru

La condamnation à mort

Le 1er décembre 1921, Henri Landru est reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à la peine capitale. Le verdict choque la France, à la fois par la cruauté de ses crimes et la froideur de son attitude durant le procès. Landru est exécuté par guillotine le 25 février 1922, mettant ainsi fin à une affaire qui a marqué les esprits pendant des années. La lente découverte de ses crimes, son processus de séduction et son manque de remords ont fait de lui un personnage mythique dans l’histoire criminelle de France.

L’héritage de l’affaire Landru

L’affaire Landru a eu un impact profond sur la perception de la criminalité en France. Elle a mis en lumière la manière dont un homme apparemment respectable pouvait manipuler et tuer sans relâche. Landru est devenu une figure de l’imaginaire collectif, incarnant l’image du séducteur meurtrier, et son histoire continue d’inspirer des œuvres littéraires, cinématographiques et télévisées. Son nom reste associé à l’un des meurtres les plus choquants et médiatisés du début du XXe siècle.

Le Séducteur Meurtrier

L’affaire Landru, et la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru, restent parmi les événements criminels les plus marquants de l’histoire de France. À travers l’histoire de ce séducteur meurtrier, c’est une réflexion sur la manipulation, la séduction et la brutalité humaine qui se dessine. Bien que l’affaire ait pris fin par la condamnation à mort de Landru, son héritage macabre perdure à travers la mémoire collective et la fascination pour ses crimes.

Christina Onassis, héritière de l'une des fortunes les plus colossales du XXe siècle, n’a jamais échappé à l’ombre pesante de sa lignée. Malgré sa richesse et son influence, sa vie a été marquée par des drames personnels et une quête incessante de bonheur. Ce destin tragique s’achève prématurément à l’âge de 37 ans, laissant derrière elle un héritage complexe et un mystère qui perdure.

Héritière de l’Empire Onassis

Le nom Onassis évoque immédiatement le pouvoir et le luxe. Christina, fille unique d’Aristote Onassis, a grandi dans un univers façonné par des yachts somptueux, des demeures opulentes et des cercles de pouvoir. Pourtant, la jeune femme a très tôt ressenti le poids de cette notoriété. La disparition successive de ses proches, notamment son frère Alexandros et sa mère Athina, a marqué son parcours d’une douleur profonde.

Une enfance sous le signe de la fortune

Née en 1950, Christina n’a jamais connu les contraintes du quotidien. Cependant, cette abondance s'accompagnait d’une pression immense : maintenir l’empire familial et répondre aux attentes d'un père exigeant.

Un Destin Tragique

Malgré sa richesse, Christina a multiplié les épreuves personnelles. Quatre mariages, tous soldés par des divorces, et une relation compliquée avec son père ont rythmé sa vie sentimentale et familiale.

Une quête de l’amour impossible

Christina cherchait désespérément un amour qui comblerait ses blessures. Ses relations tumultueuses reflétaient un besoin de trouver un équilibre affectif, mais aucune n’a su combler ce vide.

La perte de ses proches

La mort de son frère Alexandros en 1973 a marqué un tournant dans la vie de Christina. Ce drame familial, suivi de la disparition de sa mère et de son père, a accentué son isolement.

Une Fin Prématurée

Le 19 novembre 1988, Christina Onassis est retrouvée sans vie dans la salle de bain d’une villa en Argentine. Officiellement, sa mort est attribuée à un œdème pulmonaire, mais les circonstances restent floues. Certains évoquent un possible épuisement dû à son mode de vie, tandis que d'autres n'écartent pas une éventuelle dépression.

Une Icône de la Mélancolie

Christina Onassis laisse derrière elle une histoire fascinante, teintée de tragédie et d'énigmes. Elle incarne à la fois le faste et la solitude, le pouvoir et la fragilité. Sa vie est un rappel que la richesse ne garantit ni la sérénité ni l’épanouissement personnel.

Le 13 novembre 2015, Paris a été le théâtre d'une série d'attaques meurtrières qui ont profondément marqué la France et le monde entier. Ces attentats, coordonnés et revendiqués par l'organisation État islamique, ont fait de nombreuses victimes et ont entraîné un choc émotionnel sans précédent. Ce jour sombre reste gravé dans la mémoire collective, et ses conséquences perdurent encore aujourd'hui. Dans cet article, nous reviendrons sur le déroulement des événements, leurs causes, et leur impact sur la société française.

Le Déroulement des Attentats

Les Premiers Signes de L’attaque

Dans la soirée du 13 novembre 2015, plusieurs groupes de terroristes ont attaqué simultanément différents lieux de la capitale, ciblant principalement des zones fréquentées. Tout a commencé aux abords du Stade de France, où des explosions ont été entendues pendant un match de football. Rapidement, l'attaque s'est étendue à plusieurs autres points stratégiques de la ville.

Les Cibles de L’attaque

Les attentats visaient des lieux de divertissement et de rassemblement : des bars, des restaurants, et la salle de concert du Bataclan, où des centaines de personnes assistaient à un concert. Les assaillants ont tiré sans distinction sur les civils, provoquant une vague de panique et de terreur.

Le Bilan Humain et Matériel

Les attaques ont causé la mort de 130 personnes et fait des centaines de blessés, dont certains gravement atteints. Les forces de l’ordre ont également subi des pertes. Ce bilan tragique a suscité une émotion internationale et déclenché des vagues de soutien pour les victimes et leurs familles.

Les Réactions Nationales et Internationales

La Réaction Immédiate de la France

En réponse à ces événements tragiques, le président François Hollande a décrété l'état d'urgence et renforcé les mesures de sécurité dans tout le pays. Des milliers de policiers et de militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens. Des hommages ont été rendus aux victimes, et des rassemblements ont eu lieu dans toute la France.

La Solidarité Mondiale

Les attentats ont suscité des réactions de solidarité à travers le monde. De nombreux chefs d'État ont exprimé leur soutien à la France, et des monuments emblématiques ont été illuminés aux couleurs du drapeau français. Cette tragédie a rassemblé les citoyens de nombreux pays dans un élan de solidarité face au terrorisme.

Les Enquêtes et Conséquences Politiques

L’Identification des Terroristes

Les autorités françaises, aidées par leurs partenaires internationaux, ont rapidement lancé des enquêtes pour identifier les responsables. Les investigations ont permis de retracer le parcours des terroristes et de mettre en lumière des réseaux de radicalisation. Ces enquêtes ont révélé les failles de certains dispositifs de sécurité et ont encouragé des changements dans les politiques de renseignement.

Les Changements Législatifs et Sécuritaires

Face à la menace terroriste croissante, des mesures ont été adoptées pour renforcer les dispositifs de sécurité nationale. L’état d’urgence, initialement temporaire, a été prolongé à plusieurs reprises et a abouti à la mise en place de lois antiterroristes plus strictes. Ces changements ont eu un impact durable sur les libertés individuelles, suscitant des débats au sein de la société.

L’Impact Psychologique et Social

Le Trauma des Survivants et des Familles

Les survivants et les familles des victimes vivent encore avec les séquelles psychologiques des attentats. Nombreux sont ceux qui souffrent de stress post-traumatique et d’autres troubles liés à cette nuit tragique. Des associations de soutien ont été créées pour les aider à surmonter ces épreuves.

Le Renforcement des Mesures de Sécurité dans la Vie Quotidienne

Les attentats ont entraîné un changement dans le comportement des citoyens et une vigilance accrue face à d’éventuelles menaces. Les mesures de sécurité se sont intensifiées dans les lieux publics, modifiant la perception de sécurité au quotidien.

Le Déroulement de l'Enquête sur les Attentats du 13 Novembre 2015

L’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 a été l’une des plus complexes et des plus approfondies de l’histoire récente en France. Menée par les autorités françaises avec le soutien de nombreux partenaires internationaux, elle a permis de retracer les préparatifs des terroristes, de démasquer leurs réseaux et de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation État islamique en Europe.

L'Identification Rapide des Assaillants

Quelques heures seulement après les attentats, les enquêteurs ont pu identifier plusieurs des assaillants, grâce aux empreintes digitales et aux documents retrouvés sur les lieux des attaques. Parmi eux figuraient des citoyens français et belges, certains étant bien connus des services de renseignement pour leurs liens avec des groupes extrémistes. Cette identification rapide a permis de lancer une traque contre les suspects potentiellement encore en liberté.

La Collaboration Internationale : L’Implication de la Belgique

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que plusieurs des terroristes avaient des liens étroits avec la Belgique, en particulier le quartier de Molenbeek à Bruxelles, connu pour être un foyer de radicalisation. La police française a collaboré étroitement avec les autorités belges pour localiser et arrêter des complices potentiels. Cette coopération a mis en lumière l'ampleur des réseaux djihadistes européens et a permis de démanteler certaines cellules.

Les Raids et Opérations en France et en Belgique

Dans les semaines qui ont suivi les attentats, les forces de l’ordre ont mené des centaines de perquisitions dans plusieurs villes de France et de Belgique. Ces opérations ont permis de saisir des armes, des documents, et des équipements électroniques essentiels pour l'enquête. L'une des opérations les plus importantes s’est déroulée à Saint-Denis, où Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attaques, a été tué lors d’un assaut de la police. Ce raid a marqué un tournant dans l'enquête, bien qu'il ait aussi révélé des lacunes dans le suivi de certains individus connus pour leur radicalisation.

La Traque de Salah Abdeslam

Salah Abdeslam, l’un des terroristes impliqués dans les attentats, a réussi à fuir Paris après les attaques. Sa traque est devenue un objectif prioritaire pour les enquêteurs, mobilisant d’importantes ressources en France et en Belgique. Après quatre mois de cavale, il a finalement été capturé le 18 mars 2016 à Bruxelles. Son arrestation a permis d'obtenir des informations cruciales sur le fonctionnement du groupe terroriste, bien qu’il ait initialement refusé de coopérer avec les enquêteurs.

La Déconstruction des Réseaux Terroristes

L’enquête a révélé que les attentats avaient été soigneusement préparés, avec des cellules dormantes et des logisticiens répartis à travers l’Europe. Les enquêteurs ont découvert des connexions directes avec l'organisation État islamique en Syrie, d’où provenaient les ordres et le financement. Des membres clés du réseau, opérant depuis la Syrie, ont été identifiés, et plusieurs d’entre eux ont été ciblés lors d’opérations militaires internationales.

Les Poursuites Judiciaires et le Rôle des Survivants

Après plusieurs années d’enquête, le procès des attentats du 13 novembre s’est ouvert en septembre 2021, devenant l'un des plus longs procès de l’histoire française. Les survivants et les familles des victimes ont joué un rôle essentiel en partageant leurs témoignages et en demandant justice. Ce procès a permis de comprendre l'ampleur de la préparation des attaques, et il a également offert aux survivants un espace pour exprimer leur douleur et obtenir des réponses.

Bilan de l’Enquête

L'enquête a mis en lumière des failles dans les systèmes de renseignement européens, notamment en matière de surveillance des individus radicalisés et de partage d’informations entre les pays. Elle a aussi conduit à une refonte des politiques de sécurité intérieure et à la mise en place de nouveaux dispositifs antiterroristes en France. En fin de compte, cette enquête complexe et de longue haleine a révélé non seulement la menace réelle du terrorisme transnational, mais également la nécessité d'une réponse coordonnée à l'échelle internationale pour protéger les citoyens et prévenir de nouvelles tragédies.

Paris sous le Choc

Les attentats du 13 novembre 2015 resteront une date marquante de l’histoire contemporaine de la France. Outre l’immense tristesse qu’ils ont provoquée, ils ont également entraîné une réflexion profonde sur la sécurité, la liberté et la solidarité. Face à une tragédie d'une telle ampleur, la société française a su faire preuve de résilience et de solidarité. En se souvenant de cette nuit, il s'agit aussi d'honorer la mémoire des victimes et de renforcer les valeurs de liberté et d'unité nationale.

Quand on pense aux chaînes de restauration rapide, KFC, ou Kentucky Fried Chicken, fait inévitablement partie des premières marques qui viennent en tête. Célèbre pour son poulet frit croustillant, son logo au visage souriant du Colonel Sanders et son mélange secret d'herbes et d'épices, KFC est bien plus qu'un simple fast-food. C'est une histoire d'innovation, de persévérance et de passion pour la cuisine. Cet article retrace l'origine et l'évolution de KFC, de ses débuts modestes à sa reconnaissance internationale.

Les Origines de KFC et du Colonel Sanders

Harland Sanders : L'Homme Derrière la Marque

Harland David Sanders, connu sous le nom de Colonel Sanders, est le fondateur de KFC. Né en 1890 dans une famille modeste de l’Indiana, aux États-Unis, il découvre la cuisine dès son jeune âge pour nourrir ses frères et sœurs après la mort de son père. Malgré un parcours professionnel difficile, il reste passionné de cuisine.

Le Premier Restaurant dans une Station-Service

En 1930, alors qu'il dirige une station-service à Corbin, dans le Kentucky, Sanders commence à servir des repas aux voyageurs pour arrondir ses revenus. Il développe peu à peu une recette de poulet frit en utilisant une technique de cuisson rapide et une combinaison secrète de 11 herbes et épices. Ses clients, conquis, font rapidement sa renommée locale.

L'Expansion : La Création du Modèle de Franchise KFC

La Popularité Croissante et les Premières Franchises

À mesure que le poulet frit de Sanders devient célèbre, il décide de se lancer dans la franchise pour toucher un plus large public. En 1952, il ouvre la première franchise KFC en dehors du Kentucky, dans l'Utah, avec un restaurateur local, Pete Harman. Ce succès marque le début de l’expansion rapide de KFC.

Une Recette Secrète et un Branding Unique

Le mélange unique d’herbes et d’épices, encore tenu secret aujourd’hui, devient le cœur de l’identité de KFC. Le visage de Sanders, associé à l'uniforme de colonel, devient le symbole de la marque, renforçant l'image d'un produit authentique et de qualité.

La Reconnaissance Internationale de KFC

La Montée en Puissance aux États-Unis et à l'International

Dans les années 1960, la popularité de KFC explose, et la chaîne s’étend aux quatre coins des États-Unis avant de s’internationaliser dans les années 1970. Le concept du poulet frit américain est bien reçu dans de nombreux pays, et KFC devient la première chaîne de fast-food à s’implanter en Chine, en 1987.

L'Adaptation Culturelle et le Succès Mondial

L'un des facteurs de succès de KFC à l’international réside dans son adaptation aux goûts locaux. Dans chaque pays, des recettes spécifiques et des adaptations sont proposées, tout en conservant l’identité du produit phare : le poulet frit.

La Poursuite d’une Vision : Innover tout en Préservant l'Héritage

Les Défis et Innovations au XXIe Siècle

KFC continue d’innover pour répondre aux nouvelles tendances alimentaires, notamment avec des produits sans viande, des initiatives de réduction d’empreinte écologique et une réinvention continue du menu. Ces adaptations montrent la capacité de KFC à évoluer tout en restant fidèle à l’héritage du Colonel Sanders.

L'Engagement de KFC pour la Qualité et la Responsabilité Sociale

Aujourd'hui, KFC s’efforce également de répondre aux attentes des consommateurs en matière de responsabilité sociale et de qualité, avec des politiques plus strictes sur la provenance des ingrédients et des initiatives pour réduire l'impact environnemental.

Une marque de renommée internationale

Le parcours de KFC, de l'idée modeste d'un homme dans une station-service du Kentucky à un empire mondial de la restauration rapide, est une histoire de vision et de résilience. Harland Sanders a non seulement créé un produit iconique mais a aussi bâti une marque de renommée internationale en restant fidèle à sa recette secrète et à ses valeurs. L’histoire de KFC continue d'inspirer, montrant comment la passion et l’innovation peuvent transformer une simple recette en un phénomène mondial.

Le Coca-Cola est aujourd’hui l’une des boissons les plus consommées dans le monde et un véritable symbole de la culture américaine. Mais cette célèbre boisson gazeuse n’a pas toujours été un produit de grande consommation. Sa création remonte au XIXe siècle, où elle est d’abord utilisée comme un remède médicinal. Cet article retrace l’histoire fascinante du Coca-Cola, de son invention comme tonique de santé jusqu’à sa transformation en une marque mondiale de boissons.

La Création de Coca-Cola : Naissance d'un Remède

John Stith Pemberton : L’Apothicaire à l’Origine de Coca-Cola

L’histoire du Coca-Cola commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie, où un pharmacien nommé John Stith Pemberton invente un nouveau breuvage. Pemberton, blessé durant la guerre de Sécession, est à la recherche d'un remède contre la douleur, et comme beaucoup à l’époque, il s’intéresse aux préparations à base de coca et de vin.

Une Recette Unique : La Première Formule du Coca-Cola

Pemberton crée une boisson appelée French Wine Coca, un mélange de vin de Bordeaux et de coca (plante sud-américaine connue pour ses effets stimulants). Cependant, la loi interdisant les boissons alcoolisées à Atlanta en 1886, il modifie sa recette pour remplacer le vin par du sirop sucré. Il y ajoute de la noix de kola, riche en caféine, et de la feuille de coca. La boisson est commercialisée comme tonique pour l’énergie et la concentration, sous le nom de Coca-Cola, avec son célèbre logo dessiné par Frank Mason Robinson.

Les Premières Années de Coca-Cola : De Remède à Boisson Gazeuse

L’Engouement des Pharmacies et les Premières Ventes

D’abord vendue en pharmacie, Coca-Cola se distingue rapidement par son goût unique. Servie comme boisson gazeuse au comptoir des pharmacies, elle devient populaire parmi les habitants d’Atlanta. Son créateur, cependant, ne bénéficie pas pleinement de son succès, car il vend progressivement des parts de son entreprise en raison de problèmes de santé.

L'Expansion avec Asa Candler

En 1888, Asa Candler, un homme d'affaires d’Atlanta, acquiert les droits complets de Coca-Cola pour une somme modique. Il comprend immédiatement le potentiel de la boisson et investit dans la publicité pour en accroître la notoriété. Candler transforme Coca-Cola d’un remède local en un produit de grande consommation. Il établit le logo et le branding qui resteront longtemps la signature de Coca-Cola.

L'Expansion de Coca-Cola : De Boisson Américaine à Phénomène Mondial

La Première Usine d’Embouteillage et l'Expansion aux États-Unis

Avec la demande en hausse, Coca-Cola ouvre sa première usine d’embouteillage à Chattanooga, dans le Tennessee, en 1899. Cette étape marque le début de l’expansion nationale, permettant de distribuer la boisson au-delà d’Atlanta et d’atteindre un public beaucoup plus large. Les bouteilles de Coca-Cola deviennent alors emblématiques.

L’Internationalisation : Conquête des Marchés Étrangers

Au début du XXe siècle, Coca-Cola commence à s’exporter à l’étranger, devenant un symbole de l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola est même distribué aux soldats américains à l'étranger, ce qui accélère sa popularité internationale. La boisson se développe dans de nombreux pays et devient un produit emblématique de la culture mondiale.

L’Évolution et l'Adaptation de Coca-Cola

Les Défis du XXe et XXIe Siècles

Avec le temps, Coca-Cola doit faire face à de nouveaux défis : concurrence, préoccupations pour la santé, et changements de consommation. Pour répondre aux attentes, l’entreprise introduit de nouveaux produits (Coca-Cola light, zéro sucre, Coca-Cola sans caféine) et s'adapte aux goûts locaux dans différents pays.

L'Engagement de Coca-Cola pour la Responsabilité Sociale et Environnementale

Aujourd'hui, Coca-Cola poursuit son engagement dans des initiatives de durabilité, comme la réduction des déchets plastiques et le recyclage. La marque continue de moderniser ses pratiques pour répondre aux enjeux écologiques actuels.

Une boisson mondialement connue

Depuis ses débuts comme remède médicinal à son statut de boisson mondiale, Coca-Cola a su évoluer pour devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture moderne. L’histoire de Coca-Cola montre comment une simple invention a pu conquérir le monde et s'adapter aux évolutions culturelles et sociales pour rester un incontournable. Plus qu'une boisson, Coca-Cola incarne désormais un véritable patrimoine mondial.

Le 11 novembre 1918 est une date marquante de l’histoire mondiale, car elle signe l’arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. Cette signature de l’armistice, tant attendue après quatre années de conflit intense, est aujourd’hui commémorée dans de nombreux pays, en hommage aux millions de vies sacrifiées et pour rappeler l'importance de la paix. Cet article retrace les événements qui ont mené à l’armistice, les termes de cet accord et les cérémonies qui honorent aujourd’hui la mémoire des combattants.

Comprendre les origines de la Grande Guerre

Les tensions en Europe

Les causes de la Première Guerre mondiale remontent à des tensions entre les grandes puissances européennes, amplifiées par des alliances militaires complexes. Le déclencheur est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en juin 1914, qui entraîne rapidement une série de déclarations de guerre impliquant les pays de la Triple-Entente et ceux de la Triple-Alliance.

L’évolution du conflit

Dès 1914, les fronts s’installent et la guerre s’étend, devenant un conflit total mobilisant des millions de soldats. De violentes batailles se succèdent, comme celles de Verdun et de la Somme, causant des pertes humaines immenses. Ce conflit d’un genre nouveau, marqué par les tranchées et des innovations technologiques militaires, plonge l’Europe dans une crise sans précédent.

La signature de l’armistice à Rethondes

Le contexte de la négociation

En 1918, après quatre années d'une guerre sans issue, les forces de la Triple-Alliance s’affaiblissent, et les forces alliées, renforcées par l’arrivée des troupes américaines, progressent. Consciente de la situation, l'Allemagne demande un armistice pour éviter une défaite plus humiliante. La France, représentée par le maréchal Foch, mène les négociations dans un wagon situé dans la forêt de Compiègne.

Les termes de l’armistice

Signé à 5 h 15 le 11 novembre 1918, l’armistice impose à l’Allemagne de retirer ses troupes et de cesser immédiatement les combats. À 11 heures, les hostilités cessent officiellement, mettant fin à un conflit qui aura profondément marqué les sociétés européennes. Cette date devient alors un symbole de paix, mais aussi de mémoire pour les victimes de la guerre.

Le 11 novembre, journée de mémoire et de commémoration

L’instauration d’une journée de commémoration

Dès 1919, le 11 novembre est proclamé jour de souvenir pour honorer les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. En France, chaque ville érige un monument aux morts, et à Paris, l’Arc de Triomphe devient un lieu de recueillement avec l’allumage de la flamme du Soldat inconnu, initié en 1923, pour garder vivante la mémoire des combattants.

Les commémorations aujourd’hui

La tradition perdure, et le 11 novembre est chaque année marqué par des cérémonies officielles en hommage aux soldats tombés au combat. En France, ces commémorations se tiennent autour des monuments aux morts, et une cérémonie officielle est organisée sous l’Arc de Triomphe, avec la participation des plus hautes autorités de l'État. Ces cérémonies rappellent l’importance du devoir de mémoire et sont l'occasion d’enseigner aux jeunes générations les leçons de l’histoire.

Se souvenir et honorer les héros de la Grande Guerre

L’armistice du 11 novembre est bien plus qu’une simple signature ; il symbolise la fin d’une guerre et le début d’un long processus de reconstruction. Les commémorations annuelles rappellent les horreurs de la guerre et l’importance de préserver la paix. Cette journée est un moment de recueillement et d'hommage à ceux qui ont donné leur vie, mais aussi un appel à ne jamais oublier les leçons de l’histoire.

Le 10 novembre 1483 marque la naissance de Martin Luther, un homme dont la pensée et les actions allaient transformer le monde chrétien. Moine augustinien, théologien et réformateur, Luther remet en question les fondements de l’Église catholique au XVIe siècle et initie la Réforme protestante. Cet événement marquera le début d’un mouvement religieux et social d’une envergure sans précédent, dont l’influence se fait encore sentir aujourd’hui. Cet article rend hommage à celui qui devint l’architecte d’une réforme qui a profondément bouleversé la foi chrétienne et la société occidentale.

La jeunesse de Martin Luther et sa quête spirituelle

Un environnement de foi et d’austérité

Martin Luther naît dans une famille modeste en Saxe, au sein d’une société profondément marquée par la foi catholique et la rigueur religieuse. Son père, ambitieux, espère pour lui une carrière juridique, mais Luther est attiré par la spiritualité et la quête de réponses à des questions morales et existentielles. Cette jeunesse marquée par une dévotion intense façonne sa perception du monde et sa relation à la foi.

Entrée au monastère et cheminement intellectuel

En 1505, à la suite d’une violente tempête qui le laisse craindre pour sa vie, Luther abandonne ses études de droit et entre dans un monastère augustinien. Il s’immerge dans les Écritures et développe une compréhension de la foi qui s’éloigne progressivement des pratiques établies par l’Église, notamment en ce qui concerne la notion de salut.

Les prémices de la Réforme et la dénonciation des indulgences

Les 95 thèses : un appel à la réforme

Le 31 octobre 1517, Luther rédige et affiche ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg, dénonçant principalement la vente d’indulgences, une pratique permettant aux fidèles de "racheter" leurs péchés moyennant de l’argent. Pour Luther, cette pratique s’éloigne de l’essence même du message chrétien, et il appelle l’Église à retrouver une foi fondée sur les Écritures et la grâce divine.

La rupture avec Rome

Les thèses de Luther se répandent rapidement en Europe grâce à l’imprimerie, suscitant de vifs débats. Son refus de renier ses positions, malgré les pressions et les menaces d’excommunication, entraîne une rupture avec l’Église catholique. En 1521, il est convoqué à la Diète de Worms, où il refuse de se rétracter, affirmant que sa conscience est liée aux Écritures. Ce geste courageux scelle la séparation entre Luther et l’Église de Rome.

L’élaboration d’une nouvelle doctrine protestante

La justification par la foi

Au cœur de la pensée de Luther se trouve la doctrine de la "justification par la foi seule" (sola fide). Pour lui, le salut ne peut être obtenu par les œuvres ou les pratiques humaines, mais uniquement par la foi en la grâce de Dieu. Cette idée fondamentale de la Réforme protestante marque une rupture avec le catholicisme et redéfinit la relation des croyants à Dieu.

La traduction de la Bible en allemand

En 1522, Luther traduit le Nouveau Testament en allemand, rendant les Écritures accessibles au peuple et rompant avec la tradition de la lecture en latin, réservée aux clercs. Cette traduction démocratise l’accès à la Bible et marque un tournant dans l’éducation et l’alphabétisation en Europe, stimulant un accès direct à la parole divine pour tous.

Les répercussions de la Réforme et l’essor du protestantisme

La diffusion du protestantisme en Europe

La Réforme initiée par Luther ne se limite pas à l’Allemagne : elle s’étend rapidement à d’autres régions d’Europe. Des mouvements réformateurs voient le jour en Suisse, en France, en Angleterre et dans les pays scandinaves, où d’autres figures comme Jean Calvin et Ulrich Zwingli poursuivent son œuvre et développent leurs propres interprétations de la foi protestante.

Les conflits religieux et politiques

La Réforme suscite des tensions considérables, qui culminent en guerres de religion à travers l’Europe. Ces conflits entraînent des divisions profondes, à la fois religieuses et politiques, et participent à la fragmentation du pouvoir de l’Église catholique, modifiant le paysage politique et social du continent pour les siècles à venir.

L’héritage de Martin Luther et la modernité de la Réforme

L’influence durable de la pensée de Luther

La Réforme luthérienne laisse un héritage religieux et culturel qui influence profondément le monde chrétien et la société occidentale. Les valeurs de Luther sur l’éducation, la liberté de conscience et la lecture personnelle des Écritures résonnent encore aujourd’hui, et son approche inspire les mouvements de liberté religieuse et de droits individuels.

Luther, un précurseur de la pensée moderne ?

En prônant une foi personnelle et une autonomie face à l’autorité religieuse, Luther introduit des idées qui préfigurent la modernité. Sa quête de vérité et son refus de se plier aux dogmes établis font de lui un modèle pour la pensée critique et l’émancipation individuelle, des valeurs fondamentales dans les sociétés modernes.

Architecte de la Réforme Protestante

La naissance de Martin Luther le 10 novembre 1483 a donné le jour à une figure visionnaire dont l’influence dépasse largement le domaine religieux. Par sa réforme, il a initié une révolution spirituelle et sociale, modifiant profondément les structures de l’Église et de la société. Son héritage perdure à travers les églises protestantes et l’idée de liberté de conscience. Luther incarne la lutte pour une foi authentique et une quête de justice, des idéaux qui continuent d’inspirer et de guider des millions de croyants et de penseurs à travers le monde.

Connue comme la « Sorcière de Wall Street », Hetty Green est l’une des figures les plus singulières de l’histoire de la finance américaine. Au 19ᵉ siècle, elle bâtit un empire financier immense, devenant l'une des femmes les plus riches de son époque. Sa réputation sulfureuse, mêlée à une avarice extrême et à des investissements stratégiques, a marqué les esprits de son temps. Cet article revient sur la vie d’Hetty Green, une femme qui a défié les conventions pour devenir un symbole paradoxal de richesse et de frugalité.

Les Débuts d'une Financier Singulière

Une Enfance Influencée par les Affaires

Henrietta « Hetty » Howland Robinson, future Hetty Green, est née en 1834 dans une famille de riches commerçants de New Bedford, dans le Massachusetts. Dès son enfance, elle montre un vif intérêt pour les finances, en lisant chaque jour les rapports économiques avec son père. Celui-ci lui enseigne les bases de la finance et l'initie aux investissements, un apprentissage rare pour une fille à cette époque.

Héritage et Début de Fortune

En 1865, après la mort de son père, Hetty hérite de sa fortune, estimée à environ 5 millions de dollars. Elle investit cette somme dans des actions, des obligations et l'immobilier. Hetty s’illustre dès le départ par une gestion méticuleuse de ses finances et une aversion pour les dépenses personnelles. Sa vision financière rigide et ses choix d'investissement judicieux marquent le début de sa montée dans les cercles financiers de New York.

La « Sorcière de Wall Street »

Une Femme aux Méthodes Implacables

Dans le milieu de Wall Street, Hetty Green se distingue par sa ténacité et sa capacité à investir sans émotion, une qualité alors rare chez les femmes, peu présentes dans la finance. Elle achète des obligations d'État, des actions ferroviaires, et des immeubles à des prix bradés lors des crises économiques. Sa réputation de « Sorcière de Wall Street » naît de son allure austère et de ses pratiques d’investissement rigoureuses.

La Frugalité Extrême

Hetty Green est célèbre pour sa vie frugale, qui contraste fortement avec sa richesse. Elle refuse souvent de dépenser pour des besoins de base, se déplaçant avec une vieille mallette et s'habillant de manière simple, ce qui accentue sa réputation d'avarice. Sa frugalité est si notoire qu’elle refuse même de payer des soins médicaux coûteux pour son fils, qui doit être amputé après une blessure mal soignée.

Les Stratégies Financières de Hetty Green

Investissements dans le Secteur Ferroviaire

L'un des piliers de la fortune de Hetty Green repose sur ses investissements dans les chemins de fer. Durant les périodes de récession, elle achète des actions ferroviaires à bas prix, les revend à profit lors des reprises économiques, et bénéficie ainsi de rendements conséquents. Elle sait anticiper les cycles économiques et exploite la volatilité du marché pour augmenter sa richesse.

L’Immobilier et les Obligations

Outre les chemins de fer, Hetty investit dans l’immobilier, notamment à Chicago et New York, où elle achète des bâtiments dévalués qu’elle revend avec profit. Elle investit également dans les obligations d’État, considérées comme des placements sûrs. Sa stratégie d’investissement prudente mais diversifiée lui permet de consolider une fortune estimée à près de 100 millions de dollars à sa mort, l’équivalent de plusieurs milliards de dollars aujourd’hui.

L’Héritage et la Mort d’Hetty Green

La Fin de Vie d’une Femme Solitaire

Hetty Green meurt en 1916 à New York, laissant derrière elle une fortune colossale, mais aussi la réputation d’une vie austère, marquée par l’avarice et le refus de profiter de ses richesses. Elle lègue une grande partie de sa fortune à ses enfants, qui, contrairement à elle, adoptent un style de vie plus en accord avec leur richesse.

Une Influence Durablement Marquée

Bien que controversée, Hetty Green reste une pionnière pour les femmes en finance. Sa maîtrise du marché et sa capacité à affronter les hommes d'affaires de son époque lui ont valu le respect des milieux financiers. Aujourd'hui, elle est perçue comme une figure emblématique de l’ascension sociale et de la persévérance dans un domaine dominé par les hommes.

La Sorcière de Wall Street

Hetty Green, la « Sorcière de Wall Street », incarne une figure paradoxale de richesse et de frugalité. Son parcours, marqué par des choix financiers audacieux et une avarice extrême, a fait d'elle l’une des femmes les plus riches de son époque. Son héritage demeure fascinant, autant pour ses stratégies d’investissement que pour son refus de se conformer aux attentes sociales. L’histoire de Hetty Green témoigne de la capacité des femmes à exceller dans la finance, même dans un milieu où elles étaient rarement acceptées.

Parmi les légendes effrayantes qui peuplent le folklore européen, celle de Zofia, la vampire polonaise, captive par son mystère et sa noirceur. Issue des récits polonais anciens, cette figure vampirique incarne à la fois la beauté et la terreur, symbolisant les peurs et les superstitions d'une époque où le surnaturel faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Explorons l'histoire et l'origine de cette légende fascinante, et découvrons pourquoi Zofia est encore aujourd'hui une figure marquante des histoires de vampires en Europe.

Origine de la Légende de Zofia

Le Contexte Historique et Culturel de la Pologne Ancienne