Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Saviez-vous !

Halloween, cette fête désormais célèbre pour ses costumes effrayants et ses citrouilles lumineuses, plonge ses racines dans des traditions bien plus anciennes que les festivités modernes. En effet, ce qui apparaît aujourd’hui comme une célébration ludique est issu de rituels celtiques et de croyances ancestrales. Son histoire, traversant les siècles et les continents, a évolué au fil du temps, adoptant diverses formes avant de devenir l’Halloween que nous connaissons aujourd’hui. Plongeons dans les origines et les transformations d’une fête à la fois magique et mystérieuse.

Les racines celtiques d’Halloween

Samhain : la fête du nouvel an celte

Les racines d’Halloween remontent au festival celte de Samhain, une fête païenne célébrée par les Celtes il y a plus de 2000 ans. Ce nouvel an celte, marqué par la transition entre l’été et l’hiver, symbolisait le passage dans une période sombre, où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s’amenuisaient.

Les rituels de Samhain et les croyances spirituelles

Durant Samhain, les Celtes croyaient que les âmes des défunts revenaient dans le monde des vivants, tandis que des esprits malfaisants rôdaient également. Pour se protéger, ils portaient des costumes effrayants et allumaient des feux sacrés afin de repousser les esprits malveillants.

Chapitre 2 : L’influence chrétienne et l’évolution de la fête

La Toussaint et la fête des morts

Avec l’arrivée du christianisme en Europe, les rituels païens furent souvent remplacés ou absorbés par des célébrations chrétiennes. Au VIIIe siècle, l’Église instaura la Toussaint le 1er novembre pour honorer tous les saints. Ce changement permettait d'intégrer certaines traditions de Samhain, tout en orientant la fête vers une signification chrétienne.

Halloween, « All Hallows’ Eve »

Le 31 octobre devient ainsi la veille de la Toussaint, appelée en anglais All Hallows’ Eve, qui se contractera plus tard en « Halloween ». Bien que christianisée, la fête conserve des éléments de mystère et de surnaturel, témoignant de l’influence durable des traditions celtiques.

Halloween aux États-Unis et la transformation en fête moderne

L’arrivée d’Halloween en Amérique

Au XIXe siècle, des vagues d’immigrants irlandais et écossais apportent leurs traditions d’Halloween aux États-Unis. Là, les éléments de déguisement et de frissons gagnent en popularité, et les Américains adoptent rapidement cette fête. Les lanternes en citrouille, symboles modernes d’Halloween, trouvent leur origine dans les navets creusés que les immigrants utilisaient en Europe.

Trick-or-treat : du folklore au divertissement

Le concept de « trick-or-treat » (farce ou friandise) émerge dans les années 1920, transformant Halloween en un événement ludique pour les enfants, qui se déguisent pour collecter des friandises de maison en maison. Halloween devient alors une fête principalement familiale, marquée par des éléments de jeu et de costumes.

Symboles et traditions modernes

La citrouille : de Jack-o'-lantern aux décorations modernes

L’un des symboles les plus marquants d’Halloween est la citrouille creusée en forme de visage. Ce symbole provient de la légende de Jack-o'-lantern, un personnage du folklore irlandais qui aurait piégé le diable. Les immigrants ont remplacé le navet par une citrouille, plus facile à sculpter et disponible en grande quantité en Amérique.

Les costumes et les déguisements

Les costumes, héritage des déguisements de Samhain, évoluent pour inclure toutes sortes de personnages, des monstres aux super-héros. Cette tradition permet aux gens d’explorer des identités alternatives et de s’amuser tout en rappelant l’esprit de Samhain et le rapport aux esprits.

Halloween : Quand la nuit des esprits devient une fête populaire

Les origines d’Halloween sont ancrées dans des traditions millénaires et un riche folklore européen. Au fil du temps, cette fête ancienne, initialement dédiée au monde des esprits et aux cycles de la nature, est devenue un moment de divertissement. Halloween incarne aujourd’hui un mélange de traditions celtiques, de symboles chrétiens et d’influences modernes. Derrière les costumes et les bonbons se cache ainsi une histoire fascinante, témoignage de la continuité des croyances et des cultures à travers les âges.

Le pontificat d'Alexandre VI Borgia, connu pour son audace et ses scandales, demeure l'un des plus controversés de l'histoire de l'Église catholique. Le pape Borgia n’hésite pas à mêler son pouvoir religieux à des ambitions familiales et politiques, favorisant ses proches dans une Rome alors marquée par l'opulence et la corruption. Parmi les nombreux épisodes marquants de son règne, une fête d'une ampleur légendaire et teintée de débauche est organisée pour célébrer le mariage de sa fille Lucrèce. Cet événement ajoute à la réputation sulfureuse de la famille Borgia et reste l'un des épisodes les plus fascinants et choquants de la Renaissance.

Une célébration controversée dans l'histoire des Borgia

La famille Borgia : une dynastie de pouvoir et d’influence

Originaire d'Espagne, la famille Borgia s'établit en Italie pour étendre son influence. Grâce aux manœuvres politiques de Rodrigo Borgia, futur pape Alexandre VI, cette famille parvient à occuper des postes de pouvoir, au grand dam de ses ennemis.

Alexandre VI : un pape controversé

Élu pape en 1492, Alexandre VI est connu pour ses intrigues et ses excès. Plutôt que de se concentrer sur des réformes spirituelles, il use de sa position pour favoriser sa famille et accumuler les richesses. Sa relation privilégiée avec ses enfants, dont Lucrèce et César Borgia, suscite la critique et jette un regard noir sur sa papauté.

Le mariage de Lucrèce Borgia

Lucrèce Borgia : une fille au cœur des stratégies politiques

Les mariages de Lucrèce Borgia sont utilisés par son père comme des moyens pour tisser des alliances. Le mariage de 1498 avec Alfonso d'Aragon renforce ainsi l'influence des Borgia. Mais cette union est aussi marquée par des rumeurs d'inceste et de trahison, alimentant la légende noire autour de Lucrèce.

Une célébration sans précédent

Pour fêter l'union de sa fille, Alexandre VI organise un somptueux banquet au Vatican. Ce festin attire les critiques par son luxe ostentatoire et son atmosphère permissive, loin des attentes de rigueur et de sobriété envers le chef de l'Église catholique.

La nuit scandaleuse au Vatican

Le banquet des 50 courtisanes : une orgie controversée

Selon des témoignages historiques, Alexandre VI convie une cinquantaine de courtisanes pour animer la soirée. Les convives, des nobles et des proches des Borgia, se laissent aller à la débauche dans un événement qui prend des allures d'orgie. Ce spectacle, loin des standards religieux, choque les esprits et alimente les critiques contre le pape.

Une réputation ternie : entre rumeurs et réalité

Si certains détails de cette nuit restent exagérés ou romancés par des ennemis des Borgia, le pape n'en sort pas moins terni. Les récits de cette fête illustrent l’image d’une papauté corrompue et ancrent Alexandre VI comme l’un des papes les plus scandaleux de l’histoire.

L’héritage controversé d'Alexandre VI

La famille Borgia : une dynastie marquée par les excès

Bien qu’ils soient critiqués pour leur manque de morale, les Borgia continuent d'influencer l’histoire de la Renaissance italienne. Les actes controversés d’Alexandre VI, combinés à ceux de ses enfants, marquent profondément la perception du pouvoir papal.

Alexandre VI dans l’histoire : réformes et condamnations

Au-delà des excès, le pontificat d’Alexandre VI reste paradoxal : bien qu'il ait favorisé la centralisation du pouvoir, son règne rappelle l’importance de l’intégrité dans le rôle de chef de l’Église. Ses actions sont un avertissement des dérives du pouvoir lorsque celui-ci est au service d'intérêts familiaux plutôt que spirituels.

Un événement scandaleux

L'orgie organisée par Alexandre VI pour célébrer le mariage de sa fille Lucrèce Borgia est un des symboles de l'abus de pouvoir et de la corruption au sein de la papauté durant la Renaissance. Cet événement scandaleux, teinté de rumeurs et d'exagérations, contribue à la légende noire des Borgia et rappelle les tensions entre pouvoir religieux et ambitions personnelles. Alexandre VI reste dans l’histoire comme un pape à la fois puissant et dévoyé, un personnage emblématique de l’Italie de la Renaissance.

Le Titanic, fleuron de la compagnie White Star Line, est souvent décrit comme le « paquebot de rêve ». Inauguré en 1912, il était le plus grand et le plus luxueux navire de son époque, et ses installations à bord étaient inégalées. Mais que trouvait-on réellement à l’intérieur de ce vaisseau mythique ? Entre les salons opulents, les équipements modernes et les cabines de différentes classes, explorer l’intérieur du Titanic, c’est plonger dans le quotidien et les rêves des passagers de tous horizons. Cet article dévoile les différents espaces, de l’éclat des salons de première classe aux quartiers plus modestes des classes populaires.

L’Élégance de la Première Classe

Les Salons et Salles à Manger

Les passagers de première classe profitaient de salons somptueux décorés dans des styles variés, du classique Louis XV au style géorgien. Le Grand Salon, orné de boiseries et de lustres en cristal, servait de cadre pour des conversations élégantes. La salle à manger, la plus grande jamais construite en mer à cette époque, pouvait accueillir 532 convives et offrait une cuisine de haute qualité.

Les Cabines de Luxe et Suites Privées

Les cabines de première classe étaient de véritables suites d’hôtel de luxe, avec des chambres spacieuses, des lits à baldaquin, et même des cheminées électriques. Certaines cabines, comme la célèbre suite "Parlour", comportaient des salons privés, des salles de bain avec baignoire, et des décorations de grand raffinement.

Les Espaces de Détente et de Loisirs

Les passagers de première classe disposaient également d’une piscine intérieure, une rareté à l’époque, ainsi qu’un gymnase équipé d’appareils de fitness modernes pour l’époque, comme un vélo d’appartement et un rameur. Un court de squash, des bains turcs et des salles de lecture faisaient également partie des distractions offertes aux plus fortunés.

Le Confort en Deuxième Classe

Une Expérience Privilégiée

La deuxième classe du Titanic offrait un niveau de confort supérieur aux standards habituels des navires de l’époque. Les passagers disposaient d’une salle à manger élégante, bien que moins opulente que celle de la première classe, et pouvaient savourer des repas préparés par des chefs talentueux.

Les Cabines de Deuxième Classe

Les cabines de deuxième classe, bien qu’éloignées du faste de la première classe, étaient spacieuses et comportaient souvent des lits doubles, un canapé et une petite armoire. C’était un grand avantage comparé aux autres navires, où les cabines de cette catégorie étaient souvent exiguës et peu aménagées.

Les Salons et Bibliothèques

Les passagers de deuxième classe disposaient d’un salon de lecture et d’une bibliothèque, leur permettant de se détendre et de socialiser. Ce cadre de vie agréable contribuait au sentiment de confort et de bien-être, une véritable nouveauté pour un voyage en mer de cette envergure.

La Vie en Troisième Classe

Un Hébergement pour les Migrants

La troisième classe, souvent surnommée "steerage", était occupée majoritairement par des familles et des individus cherchant une nouvelle vie en Amérique. Les cabines de troisième classe étaient plus modestes et pouvaient accueillir plusieurs personnes, mais le Titanic offrait tout de même des conditions de vie supérieures aux autres navires de l’époque.

Les Espaces Communs et Activités

Contrairement à d’autres paquebots, le Titanic offrait des espaces communs pour les passagers de troisième classe, notamment un grand salon et une salle à manger dédiée. C’était un luxe pour les voyageurs les moins aisés, qui n’avaient généralement pas accès à de tels espaces.

Les Repas en Troisième Classe

Les passagers de troisième classe bénéficiaient de repas variés et nutritifs. Les menus comprenaient des plats simples mais bien préparés, comme des ragoûts et des soupes, avec un service de qualité. Cette attention apportée aux passagers de troisième classe renforçait l’idée que le Titanic était un navire où chaque passager bénéficiait d’un certain confort.

Les Installations Techniques et de Sécurité

La Salle des Machines et la Chaufferie

Le Titanic était propulsé par des machines à vapeur puissantes qui actionnaient trois hélices massives, lui permettant d’atteindre une vitesse de croisière de 21 nœuds. La chaufferie, située dans les entrailles du navire, abritait les chaudières alimentées par du charbon, où des équipes de chauffeurs travaillaient sans relâche pour maintenir le navire en mouvement.

Le Système de Communication Moderne

Le Titanic était équipé d’un système de communication sans fil Marconi, ce qui permettait d’envoyer des messages télégraphiques à travers l’Atlantique. Les opérateurs de radio assuraient une communication constante avec la terre ferme et avec d’autres navires, une technologie avancée pour l’époque.

Les Mesures de Sécurité : Les Canots de Sauvetage

Bien que le Titanic soit équipé de 20 canots de sauvetage, cela ne suffisait pas pour accueillir tous les passagers en cas d’urgence. Ces canots pouvaient accueillir environ 1 178 personnes, alors que le navire transportait plus de 2 200 passagers et membres d’équipage. Cette insuffisance sera l’une des causes de la tragédie à venir.

L’Attraction Culturelle et la Légende du Titanic

La Mémoire du Titanic à Travers le Monde

Depuis son naufrage, le Titanic est devenu un symbole de la fragilité humaine face à la nature et un sujet de fascination mondiale. De nombreuses expositions et musées lui sont consacrés, présentant des artefacts retrouvés au fond de l’océan et recréant l’intérieur du navire pour permettre aux visiteurs d’apprécier le luxe et l’ingénierie de cette époque.

Le Titanic dans la Culture Populaire

Des films, des livres et des documentaires ont contribué à perpétuer l’histoire du Titanic. Le film de James Cameron, sorti en 1997, a notamment ravivé l’intérêt pour le navire, recréant avec précision ses décors somptueux et capturant l’atmosphère luxueuse et l’inexorable drame.

Audace de l’innovation humaine et ses limites

L’intérieur du Titanic reflétait à la fois les rêves de l’époque et les inégalités de classe, offrant à chaque passager une expérience en mer unique pour l’époque. Ce paquebot, à la pointe du luxe et de la technologie, est devenu un mythe dont l’attrait demeure aujourd’hui. Que ce soit pour l’opulence de ses salons ou pour le symbole de ses défaillances tragiques, le Titanic reste une icône qui incarne à la fois l’audace de l’innovation humaine et ses limites.

Joséphine Baker est principalement connue pour son rôle de chanteuse, danseuse et figure emblématique de la scène des années 1920 et 1930. Mais derrière les paillettes et les plumes, elle est aussi une héroïne de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. S’engageant avec courage, elle utilise sa célébrité et ses talents pour recueillir des informations, aider des réfugiés et soutenir la lutte contre l'occupation nazie. Cet article explore comment Joséphine Baker a risqué sa vie pour la liberté et la justice, devenant une icône de la Résistance.

Joséphine Baker, Une Icône Artistique des Années 1920

L’Ascension d’une Artiste Unique

Née aux États-Unis en 1906, Joséphine Baker s'installe en France en 1925, où elle est rapidement adoptée par le public français. Avec ses danses exotiques, notamment la célèbre danse de la banane, elle devient une star du cabaret et incarne un symbole de liberté.

Une Réputation Mondiale

À Paris, Joséphine Baker fréquente des personnalités artistiques et intellectuelles influentes, et sa renommée s’étend rapidement au-delà des frontières françaises. Elle devient l'une des premières grandes vedettes noires internationales, et utilise sa notoriété pour promouvoir des idéaux d’égalité et de tolérance.

Le Choix de la Résistance

Le Début de la Seconde Guerre mondiale

Lorsque la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker est une artiste accomplie et respectée. Profondément attachée à la France, son pays d’adoption, elle refuse de rester passive face à l’occupation nazie et s’engage dans la Résistance.

Un Engagement Inspiré par ses Valeurs

Baker est une femme de principes, profondément opposée aux idéologies racistes et autoritaires des nazis. Elle voit dans la Résistance une chance de défendre les valeurs d’égalité et de liberté, ce qui la motive à risquer sa carrière, et même sa vie.

Espionne et Messagère de la Résistance

Son Rôle d’Espionne

Sous couverture, Baker utilise ses voyages et sa popularité pour recueillir des informations stratégiques. En tant que membre du réseau de renseignement de la Résistance française, elle transmet des informations cruciales en les dissimulant dans ses partitions musicales et autres documents.

Soutien aux Alliés et Missions en Afrique du Nord

En 1941, Joséphine Baker s’installe au Maroc où elle joue un rôle essentiel dans le soutien logistique aux forces alliées. Elle utilise sa résidence pour cacher des armes et des réfugiés, continuant d’aider la Résistance en toute discrétion.

Une Célébrité au Service de la France Libre

Une Influence Utilisée avec Intelligence

Sa célébrité est un atout : elle peut circuler facilement dans des lieux sensibles sans éveiller de soupçons. Elle collecte des fonds pour soutenir la Résistance et participe à des concerts pour remonter le moral des troupes, galvanisant l’esprit de la France libre.

L’Obtention de la Citoyenneté Française et son Engagement pour l'Après-guerre

En reconnaissance de son engagement, Joséphine Baker reçoit la citoyenneté française et continue d'incarner les valeurs de la République. Son engagement dans les causes sociales et son dévouement à la France renforcent son statut d’icône nationale.

Héritage et Reconnaissance Posthume

Distinctions et Honneurs

Pour ses actions héroïques, Joséphine Baker reçoit plusieurs distinctions, dont la médaille de la Résistance, la Croix de guerre, et est même faite chevalière de la Légion d’honneur par le général de Gaulle.

Entrée au Panthéon : Une Héroïne de la Nation

En 2021, Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon, reconnue non seulement pour sa carrière artistique mais aussi pour son courage et son engagement pour la liberté. Cette consécration rappelle son rôle exceptionnel dans l’histoire de la France.

Lutte pour la liberté de la France

Joséphine Baker, bien plus qu’une simple artiste de music-hall, a consacré une partie de sa vie à la lutte pour la liberté de la France, son pays d’adoption. En alliant talent, courage et conviction, elle a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la Résistance et demeure aujourd’hui un symbole de bravoure et de résilience. Au-delà des scènes et des projecteurs, elle est une héroïne dont le parcours inspire encore de nombreuses générations.

Marie Laurencin est une figure emblématique du mouvement artistique du début du XXe siècle, connue pour son style unique et son rôle central dans le milieu artistique parisien. Peintre, dessinatrice et graveuse, elle s'est illustrée par ses portraits de femmes et ses compositions colorées qui mêlent modernisme et éléments classiques. Cet article explore sa vie, son œuvre, son mariage avec Otto von Wätjen, et son influence dans le monde de l'art.

Origines et formation de l'artiste

Une enfance artistique

Née en 1883 à Paris, Marie Laurencin grandit dans une famille modeste. Dès son jeune âge, elle développe un intérêt pour les arts et fréquente des écoles d'art, où elle commence à perfectionner son talent.

Influence des mouvements artistiques

Laurencin s'immerge dans le milieu artistique de son époque, notamment en côtoyant des artistes du fauvisme et du cubisme. Son contact avec ces mouvements lui permet de développer son propre style, caractérisé par des formes fluides et des couleurs pastel.

La carrière artistique

Un style distinctif

Marie Laurencin est connue pour ses portraits de femmes, souvent baignés de douceur et de délicatesse. Ses œuvres se distinguent par des figures allongées et des visages expressifs, évoquant une sensibilité unique.

La vie à Montmartre

Dans les années 1910, Laurencin devient une figure importante de Montmartre, où elle se lie d'amitié avec de nombreux artistes et écrivains, notamment Apollinaire et Picasso. Son cercle d'amis influents lui permet de se faire un nom dans le monde de l'art.

Mariage avec Otto von Wätjen

Un mariage stratégique

En 1915, Marie Laurencin épousa Otto von Wätjen, un noble allemand. Ce mariage, bien que parfois perçu comme un acte de désespoir durant la Première Guerre mondiale, a également renforcé son statut social. Cependant, ce lien avec l'aristocratie a également suscité des tensions dans sa vie personnelle et professionnelle.

Les répercussions du mariage sur sa carrière

Le mariage de Laurencin avec von Wätjen a eu un impact sur sa carrière. Bien qu'elle ait gagné en reconnaissance, les attentes sociales et les obligations liées à son statut de baronne ont parfois entravé sa liberté artistique. Malgré cela, elle a réussi à maintenir sa pratique artistique, naviguant habilement entre ses responsabilités familiales et sa passion pour la peinture.

Les thèmes et motifs

La représentation de la femme

Les œuvres de Laurencin explorent souvent la condition féminine, mettant en avant la beauté, la fragilité et la force des femmes. Ses portraits sont à la fois un hommage à ses modèles et une réflexion sur leur place dans la société.

Éléments de la nature

Outre les portraits, Laurencin intègre également des éléments de la nature dans ses œuvres. Ses paysages et natures mortes reflètent son amour pour le monde naturel, qu'elle représente avec une sensibilité poétique.

Reconnaissance et postérité

Expositions et succès

Marie Laurencin connaît un succès croissant au cours des années 1920. Ses œuvres sont exposées dans des galeries renommées et elle reçoit de nombreux prix, confirmant sa place dans l'histoire de l'art.

L'héritage de Laurencin

Bien qu'elle ait été moins reconnue que certains de ses contemporains, Laurencin reste une figure importante du modernisme. Son style distinctif et sa représentation de la féminité continuent d'inspirer des artistes et des chercheurs aujourd'hui.

Une figure importante du modernisme

Marie Laurencin est une artiste dont le travail reflète à la fois la richesse du modernisme et la complexité de la condition féminine au début du XXe siècle. À travers ses portraits et ses paysages, elle a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'art. Son mariage avec Otto von Wätjen, bien qu'ambivalent, a également joué un rôle dans son parcours artistique, soulignant les défis que rencontrent souvent les femmes artistes dans des contextes sociaux contraignants.

Il y a 66 ans, en 1958, une bande dessinée naissait dans les pages de l’hebdomadaire "Le Journal de Spirou" : les Schtroumpfs. Créés par le dessinateur belge Peyo (de son vrai nom Pierre Culliford), ces petits lutins bleus, parlant une langue singulière, allaient rapidement devenir des icônes de la culture populaire. D'abord personnages secondaires, les Schtroumpfs sont devenus des héros à part entière, avec des bandes dessinées, des dessins animés et même des films. Cet article revient sur l’histoire de ces personnages adorés à travers le monde.

Les Origines des Schtroumpfs

La première apparition dans "Johan et Pirlouit"

Les Schtroumpfs ne sont pas apparus directement comme les héros d’une série. Ils ont d'abord été introduits en tant que personnages secondaires dans la série médiévale de Peyo, Johan et Pirlouit, plus précisément dans l’album "La Flûte à six trous" (qui sera plus tard renommé "La Flûte à six Schtroumpfs"). Ces créatures mystérieuses, vivant en harmonie dans un village caché, ont instantanément captivé les lecteurs.

L’univers unique des Schtroumpfs

Les Schtroumpfs se démarquaient par leur apparence distincte – petits êtres bleus vêtus de bonnets blancs – et leur langage étrange où le mot "Schtroumpf" remplaçait souvent de nombreux mots. Leur monde, un village champignon situé dans une forêt lointaine, était aussi fascinant qu’envoûtant, offrant une touche de magie et d’innocence.

L'Essor des Schtroumpfs : De Secondaires à Vedettes

Le succès fulgurant dans la bande dessinée

Suite à leur première apparition, les Schtroumpfs rencontrent un succès si important que Peyo décide de leur dédier leur propre série. La première bande dessinée autonome des Schtroumpfs paraît en 1959. Leurs aventures, mêlant humour, morale et fantaisie, plaisent immédiatement à un public jeune et familial.

Une franchise internationale

Dans les années 60 et 70, les Schtroumpfs se propagent au-delà de la Belgique. Ils deviennent rapidement populaires dans toute l’Europe, avant de conquérir le monde entier grâce à des adaptations en plusieurs langues. Le phénomène Schtroumpf se décline en produits dérivés, jouets, et surtout en séries animées qui marquent les esprits des générations.

Les Schtroumpfs à l’Écran : Un Phénomène Culturel Global

Le dessin animé des années 80

L’adaptation animée des Schtroumpfs, diffusée pour la première fois en 1981, marque un tournant dans la popularité mondiale des personnages. Produite par Hanna-Barbera, la série devient un succès international, diffusée aux États-Unis et dans plus de 30 pays. Elle permet aux Schtroumpfs d’atteindre un nouveau public, les enfants des années 80.

Les films des Schtroumpfs au XXIe siècle

Après plusieurs décennies de succès en bande dessinée et en animation, les Schtroumpfs font leurs débuts au cinéma en 2011 avec un film mêlant animation et prises de vues réelles. Ce film, suivi de suites, permet de redonner un coup de projecteur à ces petits êtres bleus pour une nouvelle génération.

Les Schtroumpfs et Leurs Valeurs Universelles

Un village uni et des personnages uniques

Chaque Schtroumpf a une personnalité bien distincte – le Schtroumpf Grognon, le Schtroumpf Maladroit, la Schtroumpfette – et ces différences permettent de transmettre des valeurs universelles d’entraide, d’amitié et de diversité. Leur chef, le Grand Schtroumpf, incarne la sagesse et l'harmonie.

Des leçons de vie pour petits et grands

Les Schtroumpfs ne sont pas que des personnages comiques ; leurs aventures sont souvent des fables morales qui enseignent aux enfants des valeurs comme l’altruisme, la coopération et la bienveillance. Ils affrontent régulièrement des ennemis tels que Gargamel, un sorcier qui incarne la méchanceté et la cupidité, ce qui renforce les contrastes entre le bien et le mal dans des termes compréhensibles pour tous.

L’Héritage des Schtroumpfs

Une icône de la culture populaire

Les Schtroumpfs font désormais partie intégrante de la culture populaire. Ils sont des symboles intemporels de l'enfance, mais aussi de la Belgique et de la bande dessinée européenne. Leur popularité perdure depuis plus de six décennies, et ils continuent d'inspirer des générations d'enfants et d’adultes.

Un avenir toujours prometteur

Avec de nouveaux films, bandes dessinées et produits dérivés continuellement lancés, les Schtroumpfs semblent immortels. L’avenir de ces personnages est assuré, tant leur potentiel créatif et commercial continue de captiver les esprits du monde entier.

66 ans de Magie Bleue : L'Incroyable Histoire des Schtroumpfs

Depuis leur première apparition il y a 66 ans, les Schtroumpfs ont évolué d’un simple rôle secondaire dans "Johan et Pirlouit" à une franchise mondiale. Leur univers riche, leurs valeurs humanistes et leurs aventures enchanteresses ont fait d’eux des héros emblématiques de la culture populaire. En 2024, les Schtroumpfs continuent de faire rêver, et leur place dans l’imaginaire collectif semble plus solide que jamais.

Tout au long de l'histoire, les femmes ont joué un rôle crucial dans les découvertes et les avancées scientifiques, bien que leur contribution ait souvent été ignorée ou minimisée en raison des normes sociales et des préjugés de leur époque. Dans cet article, nous rendons hommage à certaines des femmes qui, par leur travail acharné et leur génie, ont marqué l’histoire des sciences. Qu'il s'agisse de physique, de chimie, de mathématiques ou d'informatique, ces pionnières ont surmonté les obstacles pour ouvrir la voie à de nouvelles connaissances.

Marie Curie : Pionnière de la Physique et de la Chimie

Une scientifique d'exception

Marie Curie est sans doute l’une des femmes scientifiques les plus connues et respectées. Née en Pologne en 1867, elle déménage à Paris pour poursuivre ses études universitaires, où elle rencontre Pierre Curie, son futur mari et collaborateur scientifique. Ensemble, ils se lancent dans l'étude de la radioactivité, un domaine tout nouveau à l’époque.

La découverte du radium et du polonium

En 1898, les Curie découvrent deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Leurs recherches sur la radioactivité naturelle leur valent le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. En 1911, Marie Curie reçoit un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses découvertes sur le radium. Elle devient ainsi la première personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes.

Un héritage durable

Marie Curie a non seulement marqué l’histoire par ses découvertes, mais elle a également ouvert la voie à de nombreuses femmes scientifiques. Son courage face aux obstacles académiques et personnels, ainsi que sa persévérance dans la recherche, en font une figure incontournable de la science moderne.

Rosalind Franklin et la Découverte de la Structure de l’ADN

Une contribution décisive à la biologie moléculaire

Rosalind Franklin, née à Londres en 1920, était une chimiste et cristallographe dont les travaux ont été essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. En 1951, elle rejoint l’équipe du King’s College à Londres, où elle utilise la diffraction des rayons X pour photographier les structures de l’ADN.

La photo 51 : une clé pour comprendre l’ADN

L’une des découvertes les plus importantes de Franklin fut la fameuse "photo 51", une image prise grâce à la diffraction des rayons X qui révéla la structure hélicoïdale de l’ADN. Cette image fut utilisée, sans son consentement, par James Watson et Francis Crick pour formuler leur modèle de l'ADN en 1953. Si Watson, Crick et Maurice Wilkins ont reçu le prix Nobel pour cette découverte, le rôle crucial de Franklin n’a été pleinement reconnu qu’après sa mort prématurée en 1958.

La reconnaissance tardive de son rôle

Aujourd’hui, Rosalind Franklin est enfin reconnue comme l’une des figures majeures de la biologie moléculaire. Sa contribution à la compréhension de l’ADN a ouvert la voie à des avancées révolutionnaires dans les domaines de la génétique, de la médecine et de la biotechnologie.

Hypatie d’Alexandrie : La Philosophe et Mathématicienne Antique

Une figure emblématique de la science antique

Née vers 370 à Alexandrie, en Égypte, Hypatie est l’une des premières femmes mathématiciennes et astronomes de l’histoire. Fille de Théon d'Alexandrie, un célèbre mathématicien, elle se distingue par son savoir et enseigne les mathématiques, la philosophie et l’astronomie à Alexandrie, un centre intellectuel majeur de l’époque.

Une vie dédiée à la science et à l’enseignement

Hypatie est particulièrement reconnue pour ses travaux sur l’algèbre et la géométrie, ainsi que pour ses commentaires sur les œuvres de Ptolémée et d’Euclide. Ses contributions aux mathématiques, notamment dans l’étude des coniques et des nombres, sont précieuses pour l'avancée de ces disciplines dans le monde antique.

Une mort tragique

En 415, Hypatie est assassinée par une foule chrétienne à Alexandrie, lors d’un conflit religieux et politique. Sa mort symbolise la fin de l’ère des grandes écoles philosophiques païennes, mais elle reste une figure emblématique de la lutte pour le savoir, à une époque où les femmes étaient rarement reconnues pour leurs talents intellectuels.

Ada Lovelace : La Première Programmeuse Informatique

Une pionnière visionnaire de l’informatique

Née en 1815, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, est considérée comme la première programmeuse informatique de l’histoire. Passionnée par les mathématiques, elle collabore avec le mathématicien Charles Babbage, créateur de la machine analytique, une invention précurseur des ordinateurs modernes.

Un algorithme avant l'heure

Le travail le plus marquant d’Ada Lovelace est son "algorithme" pour la machine analytique de Babbage. Elle écrit des instructions pour que la machine exécute des calculs complexes, anticipant ainsi l’idée d’un langage de programmation. Son travail dépasse la simple application des mathématiques : elle imagine déjà que les machines pourraient un jour traiter des informations complexes comme des images, du texte ou de la musique.

Un héritage redécouvert

Si ses contributions sont longtemps restées dans l’ombre, Ada Lovelace est aujourd’hui reconnue comme une figure clé dans l’histoire de l’informatique. Chaque année, la "Journée Ada Lovelace" célèbre son héritage et celui des femmes dans les sciences et les technologies.

Pionnières dans l’Ombre des Hommes

Ces femmes, tout comme beaucoup d’autres dans l’histoire, ont joué un rôle fondamental dans le progrès scientifique, souvent dans l’ombre de leurs homologues masculins. De Marie Curie à Ada Lovelace, en passant par Rosalind Franklin et Hypatie d’Alexandrie, leurs contributions sont aujourd’hui enfin reconnues à leur juste valeur. Elles incarnent l’audace, la persévérance et l’amour du savoir, des qualités qui continuent d’inspirer les générations futures de scientifiques.

Johannes Gutenberg, né vers 1400 à Mayence en Allemagne, est souvent considéré comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Son innovation majeure, l'imprimerie à caractères mobiles, a non seulement transformé le paysage de l'écriture et de la diffusion des idées, mais a également joué un rôle clé dans le développement de la culture, de l'éducation et de la société moderne. Cet article explore la vie de Gutenberg, l'impact de son invention, et comment elle a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.

La vie de Johannes Gutenberg

Les débuts de l'imprimerie

Gutenberg naît dans une famille de l'aristocratie bourgeoise à Mayence. Peu d'informations sont disponibles sur sa jeunesse, mais il est probable qu'il ait reçu une éducation qui lui a permis de développer son intérêt pour la mécanique et l'artisanat. Dans les années 1430, il s’installe à Strasbourg, où il commence à expérimenter différentes techniques d'impression.

L’invention de l’imprimerie

Entre 1440 et 1450, Gutenberg met au point sa technique d'imprimerie à caractères mobiles, utilisant des caractères en métal qu'il pouvait assembler et réutiliser. Ce processus, combiné à l’utilisation d’encre à base d’huile et à un mécanisme de presse inspiré des presses à vin, révolutionne la manière dont les livres sont produits.

L'impact de l'imprimerie

La diffusion des connaissances

L'invention de l'imprimerie permet la production en série de livres, rendant l'écrit accessible à un public beaucoup plus large. Avant Gutenberg, les livres étaient manuscrits, rares et coûteux. Avec l'imprimerie, des œuvres littéraires, scientifiques et religieuses peuvent être diffusées rapidement et à moindre coût.

La Renaissance et la Réforme

L'imprimerie joue un rôle fondamental dans la Renaissance, en facilitant la diffusion des idées humanistes. Elle contribue également à la Réforme protestante en permettant la publication des écrits de Martin Luther et d'autres réformateurs, qui remettent en question l'autorité de l'Église catholique. Les pamphlets, brochures et traductions de la Bible atteignent rapidement un large public, provoquant des changements profonds dans la société européenne.

Les défis de Gutenberg

Les difficultés financières

Malgré le succès de son invention, Gutenberg fait face à des difficultés financières. Pour financer son entreprise, il emprunte de l'argent à des investisseurs, mais il ne parvient pas à rembourser ses dettes. En 1455, il perd le contrôle de son imprimerie et doit renoncer à son projet initial.

L'héritage controversé

Bien que son invention ait eu un impact immense, le succès commercial de Gutenberg est controversé. Il ne bénéficie pas de la reconnaissance qu'il mérite de son vivant, et de nombreux autres imprimeurs, comme Aldus Manutius, le surpassent sur le plan commercial. Cependant, son héritage est indéniable et son invention demeure l'une des plus influentes de l'histoire.

La postérité de Gutenberg

La Bible de Gutenberg

La Bible de Gutenberg, imprimée vers 1455, est l'une des premières grandes œuvres publiées en utilisant sa méthode d'impression. Considérée comme une œuvre d'art, elle illustre à la fois la beauté de la typographie et la capacité de l'imprimerie à produire des textes de manière rapide et efficace. Aujourd'hui, elle est l'un des livres les plus précieux au monde.

L'impact durable sur la culture

L'imprimerie de Gutenberg a ouvert la voie à la culture de masse et à l'éducation. Elle a facilité la diffusion des idées et des connaissances, entraînant une augmentation de l'alphabétisation et un accès élargi à l'éducation. Les bibliothèques et les universités ont vu le jour, et le livre devient un outil essentiel pour la transmission du savoir.

Son Impact sur le Monde

Johannes Gutenberg a été un pionnier dont l'invention a changé le cours de l'histoire. Son imprimante à caractères mobiles a non seulement facilité la diffusion des connaissances, mais a également contribué à l'émergence de mouvements culturels et sociaux majeurs. Bien que sa vie ait été marquée par des défis et des revers, son héritage perdure dans la manière dont nous accédons à l'information et partageons des idées. En réfléchissant à son impact, nous réalisons que Gutenberg a véritablement façonné le monde moderne.

Lancée en 1961, la Renault 4, communément appelée la "4L", est bien plus qu'une simple voiture. Ce modèle populaire a marqué des générations d'automobilistes, devenant un véritable symbole de liberté et de simplicité. Connue pour sa polyvalence, sa robustesse et son faible coût, la 4L a conquis des millions de conducteurs à travers le monde et est restée en production pendant plus de trois décennies. Cet article retrace l’histoire fascinante de ce véhicule iconique et explique comment il est devenu une légende de l’automobile.

La genèse de la 4L : une voiture pour tous

- Le contexte de l'après-guerre

Dans les années 1950, la France est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'une voiture accessible, polyvalente et simple devient évident. La Renault 4L est conçue en réponse à ce besoin, visant à concurrencer des modèles populaires comme la Citroën 2CV. Elle devait être à la fois fonctionnelle pour les zones rurales et pratique pour les citadins.

- Les débuts du projet

L'ingénieur Pierre Dreyfus, directeur général de Renault, lance le projet en 1956 avec un objectif clair : créer une voiture populaire universelle, capable de transporter des personnes et des marchandises avec facilité. La Renault 4, surnommée la "4L", est dévoilée en 1961 au Salon de l'Automobile de Paris, et son succès est immédiat.

Une révolution dans le design automobile

- Un design pratique et innovant

La 4L présente des caractéristiques novatrices pour l'époque. Elle est la première voiture à traction avant de Renault et possède une suspension souple qui s’adapte à tout type de terrain. Sa conception simple mais fonctionnelle inclut un hayon arrière, une nouveauté qui permet un accès facile au coffre et en fait un véhicule idéal pour le transport de marchandises.

- Une voiture modulable

La 4L est conçue pour répondre aux besoins de tous. Avec ses sièges amovibles, elle peut être configurée en version utilitaire ou familiale. Elle devient vite la voiture préférée des artisans, des agriculteurs, des jeunes conducteurs et des familles grâce à son espace intérieur généreux et sa modularité. Son moteur simple et robuste permet une maintenance facile, ce qui renforce sa popularité.

La conquête du monde : un succès international

- Un modèle mondialement apprécié

Le succès de la 4L dépasse rapidement les frontières françaises. Elle est exportée dans plus de 100 pays et produite sous licence dans de nombreux autres, dont l’Espagne, le Maroc et l’Argentine. Sa robustesse et sa capacité à s'adapter à différents climats et routes font d'elle un modèle prisé dans les zones rurales et les pays en développement.

- Des versions pour tous les usages

Au fil des années, de nombreuses versions de la 4L voient le jour : de la fourgonnette à la version camping-car, en passant par des modèles spéciaux pour l’armée ou les pompiers. La Renault 4L devient une voiture caméléon, capable de s’adapter à toutes les situations et besoins.

L'aventure de la 4L : rallyes et défis

- La 4L et le 4L Trophy

La 4L ne s’est pas contentée de rouler sur les routes d'Europe. Elle est également devenue une icône dans le monde du rallye, notamment grâce au célèbre 4L Trophy. Ce rallye étudiant, qui traverse le désert marocain, met en avant la robustesse et la fiabilité du véhicule. Chaque année, des centaines d'étudiants s'aventurent dans cette course humanitaire, renforçant la légende de la 4L comme un véhicule capable de braver les conditions les plus difficiles.

- Des expéditions mémorables

La Renault 4L a également été utilisée pour de nombreuses expéditions à travers le monde. Sa simplicité mécanique et sa capacité à affronter des terrains difficiles en font un véhicule de choix pour des aventuriers. Des récits de voyages traversant l’Afrique, l’Amérique du Sud ou les steppes d’Asie montrent que la 4L n’a rien à envier aux 4x4 modernes en matière d’endurance.

Une légende intemporelle : la 4L aujourd'hui

- La fin de la production et l’héritage laissé

En 1992, après plus de 8 millions d’exemplaires vendus, la production de la Renault 4L s’arrête. Mais loin de disparaître, la 4L reste un modèle culte pour de nombreux passionnés. Des clubs de collectionneurs existent partout dans le monde, et des rassemblements annuels réunissent des centaines de propriétaires.

- Une voiture de collection prisée

Aujourd’hui, la 4L est recherchée par les collectionneurs et les amateurs de véhicules rétro. Sa simplicité, son esthétique unique et son héritage en font une pièce de choix pour les passionnés d’automobile. Restaurer une 4L est devenu un passe-temps pour de nombreux amoureux de voitures anciennes, qui souhaitent préserver cette icône de l’histoire automobile française.

Symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française

La Renault 4L a marqué l’histoire par sa simplicité, son ingéniosité et sa polyvalence. Véritable phénomène culturel, elle a accompagné des millions de personnes à travers le monde, aussi bien sur les routes de campagne que dans les grandes villes. Plus qu’une simple voiture, la 4L est devenue un symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française. Son épopée continue de résonner dans le cœur des automobilistes, faisant d’elle une légende indéfectible du patrimoine automobile.

Napoléon Bonaparte est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire, connu pour son génie militaire, sa capacité à transformer la France et son ambition démesurée. Mais comment cet homme, né en Corse en 1769, est-il devenu l'un des souverains les plus puissants d'Europe ? Cet article explore les étapes clés qui ont conduit à l’ascension de Napoléon, ses stratégies, ses idées, et les circonstances qui ont façonné son parcours exceptionnel.

Les débuts d'une ambition : enfance et formation

Naissance et milieu familial

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, dans une famille noble modeste. Son père, Carlo Buonaparte, était un avocat influent qui a joué un rôle dans la résistance corse contre la domination française. Cette enfance marquée par le patriotisme et les tensions politiques a profondément influencé sa vision du pouvoir.

Éducation militaire

À l'âge de 9 ans, Napoléon est envoyé en France pour étudier à l'école militaire de Brienne-le-Château, puis à l'École militaire de Paris. Il y reçoit une formation rigoureuse en artillerie, stratégie militaire et leadership. Ces années d'étude le préparent à une carrière militaire qui le propulsera vers les sommets du pouvoir.

La montée en puissance : carrière militaire et premières victoires

Engagement dans l'armée

Napoléon commence sa carrière militaire comme sous-lieutenant dans l'artillerie en 1785. Lors de la Révolution française, il saisit l'opportunité de se faire remarquer en participant à la défense de la ville de Toulon contre les forces royalistes en 1793. Cette première victoire lui permet d'attirer l’attention des dirigeants révolutionnaires.

Les campagnes d'Italie

En 1796, Napoléon est nommé commandant de l'armée d'Italie. Ses talents de stratège et de tacticien brillent lors des batailles contre les Autrichiens, où il remporte plusieurs victoires décisives. Son succès en Italie lui confère une immense popularité et fait de lui un héros national, posant les bases de son ascension politique.

L'ascension politique : coup d'État et établissement du Consulat

Le coup d'État du 18 Brumaire

En 1799, alors que la Révolution française est en crise, Napoléon effectue un coup d'État le 18 Brumaire. Ce mouvement, qui renverse le Directoire, lui permet de prendre le pouvoir et de devenir Premier Consul. Ce moment est crucial dans sa carrière, car il lui donne le contrôle politique de la France.

Réformes et stabilisation du pays

Une fois au pouvoir, Napoléon entreprend de nombreuses réformes visant à stabiliser la France. Il met en place le Code civil, réforme l’éducation, et établit des institutions qui renforcent l'autorité de l'État. Ces actions lui permettent de consolider son pouvoir et de gagner le soutien de la population.

De Premier Consul à Empereur : la proclamation du Premier Empire

Le sacre de Napoléon

En 1804, Napoléon se couronne lui-même empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Ce sacre symbolise son ascension au sommet du pouvoir et son intention de légitimer son règne par des rites impériaux. Il cherche à établir une dynastie, marquant le début du Premier Empire.

Les guerres napoléoniennes

En tant qu'empereur, Napoléon mène une série de campagnes militaires, connues sous le nom de guerres napoléoniennes, qui lui permettent d'étendre son empire à travers l'Europe. Ses stratégies militaires innovantes et ses réformes administratives changent la carte politique du continent, mais suscitent également une forte opposition.

Les défis et la chute : conséquences de l'ambition

L'invasion de la Russie

En 1812, Napoléon lance une campagne désastreuse contre la Russie. Les conditions climatiques rigoureuses et la stratégie de retraite de l'armée russe entraînent des pertes catastrophiques pour les troupes napoléoniennes. Cet échec marque le début d'un déclin de son empire.

La chute de l'Empire

Après la défaite de Leipzig en 1813, les forces coalisées européennes réussissent à renverser Napoléon, qui est exilé sur l'île d'Elbe. Bien qu'il revienne brièvement au pouvoir en 1815 lors des Cent-Jours, sa défaite finale à Waterloo entraîne son exil définitif à Sainte-Hélène, où il meurt en 1821.

Napoléon reste une figure fascinante

Le parcours de Napoléon Bonaparte est une histoire d’ambition, de détermination et de génie militaire. Son ascension au pouvoir est le fruit d'un mélange de talent, de circonstances favorables et de stratégies audacieuses. Toutefois, son désir insatiable de conquête et de domination a également été sa perte. Napoléon reste une figure fascinante, dont l'héritage continue d'influencer la pensée politique et militaire moderne. Sa vie nous rappelle que le pouvoir, bien qu’accessible, peut être éphémère et soumis aux aléas du destin.

Marie-Antoinette, figure emblématique de l’histoire de France, reste un personnage entouré de mystères et de controverses. Reine déchue, elle a été accusée de nombreux maux avant de périr sous la guillotine. Cependant, au-delà de l’image publique qu’elle renvoyait, de nombreux aspects de sa vie privée et de ses actions politiques demeurent peu connus ou mal compris. Cet article explore les derniers secrets de Marie-Antoinette, révélant les intrigues cachées, les relations complexes et les épreuves personnelles qu’elle a dû affronter jusqu’à ses derniers jours.

Marie-Antoinette et les intrigues de cour jours.

Un rôle sous-estimé dans la politique royale

Contrairement à l’idée répandue d’une reine frivole uniquement préoccupée par le luxe et les fêtes, Marie-Antoinette joua un rôle plus actif dans la politique française qu’on ne le croit. Après plusieurs années d’inactivité publique, elle commença à s'impliquer dans les affaires du royaume, surtout après la naissance de son fils, le dauphin Louis-Joseph. Elle entretenait des relations étroites avec des conseillers influents et, à certaines occasions, usa de son influence pour orienter les décisions de Louis XVI.

L’affaire du collier : un scandale orchestré contre la reine

L’un des plus grands scandales associés à Marie-Antoinette est l’affaire du collier de diamants en 1785. Bien qu'elle n’ait jamais été directement impliquée dans cette affaire, elle en fut la principale victime. Cette conspiration menée par des escrocs visa à ternir encore plus l'image de la reine, la présentant comme avide de richesses et éloignée des préoccupations du peuple. Ce scandale renforça l’hostilité à son égard et précipita sa chute dans l’opinion publique.

jours.

Les secrets de sa vie privée jours.

Une relation ambiguë avec Louis XVI

Le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI a longtemps été perçu comme froid et distant, en grande partie à cause du retard de leur relation conjugale. En réalité, les deux époux partageaient un lien plus complexe. S'ils n'étaient pas passionnément amoureux, ils développèrent au fil des ans une affection mutuelle et un respect profond, surtout après la naissance de leurs enfants. Le roi était réputé pour sa timidité et son manque de charisme, mais il restait loyal envers sa femme jusqu’à la fin.

Axel de Fersen : l'amour secret de la reine ?

Parmi les rumeurs persistantes concernant Marie-Antoinette, celle de sa relation avec le comte suédois Axel de Fersen est la plus célèbre. Bien qu'il soit difficile de prouver la nature exacte de leur relation, des lettres retrouvées laissent penser qu’un lien profond, peut-être romantique, existait entre eux. Fersen joua un rôle clé dans la tentative de fuite de la famille royale en 1791, ce qui renforce l’hypothèse d’une loyauté personnelle et affective envers la reine.

Les épreuves personnelles de la reine

La perte de ses enfants

L'un des aspects les plus douloureux de la vie de Marie-Antoinette fut la perte de ses enfants. Son premier fils, Louis-Joseph, dauphin de France, mourut en 1789, juste avant la Révolution, ce qui fut un coup terrible pour la reine. Son second fils, Louis-Charles, fut arraché à elle lors de leur emprisonnement et soumis à des mauvais traitements. Il mourut seul en captivité en 1795, après la mort de sa mère, ce qui fut un autre épisode tragique de l’histoire familiale.

L'isolement en prison

Après l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, Marie-Antoinette fut emprisonnée à la Conciergerie. Ses derniers mois furent marqués par un isolement cruel. Elle fut séparée de ses enfants et soumise à des conditions de détention déplorables. Dans cet environnement hostile, elle écrivit des lettres poignantes, exprimant sa douleur et sa résignation face à son destin inéluctable.

Les mystères entourant son procès et son exécution

Un procès politique et truqué

Le procès de Marie-Antoinette en octobre 1793 fut avant tout un acte politique, visant à éliminer un symbole de l’Ancien Régime. Les accusations portées contre elle étaient absurdes et sans fondement, notamment celle d'inceste avec son fils, une accusation qui choqua même ses plus farouches détracteurs. Son procès fut expéditif, et la sentence était décidée d’avance : la mort.

Ses derniers mots : un acte de pardon ou de défi ?

Le jour de son exécution, Marie-Antoinette fit preuve d’une grande dignité. Alors qu’elle marchait vers la guillotine, elle marcha accidentellement sur le pied de son bourreau et s’excusa en disant : « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l’ai pas fait exprès. » Ces derniers mots sont souvent interprétés comme un ultime geste de courtoisie, mais certains y voient également un acte de défi face à l’humiliation publique.

Le souvenir et la légende de Marie-Antoinette

Un symbole controversé

Après sa mort, Marie-Antoinette devint une figure ambivalente dans l’histoire de France. Pour certains, elle incarne la frivolité et l’insouciance de la monarchie déconnectée des réalités. Pour d’autres, elle est une martyre victime des circonstances politiques, une femme qui a fait face à la tragédie avec dignité et courage. Son image a été largement réhabilitée au XIXe siècle, notamment grâce à la diffusion de ses lettres et de ses mémoires.

La réhabilitation de son image

Avec le recul de l’histoire, de nombreuses biographies et études ont cherché à comprendre la vraie Marie-Antoinette, au-delà des clichés. Elle est désormais perçue comme une femme complexe, confrontée à des circonstances exceptionnelles, et dont les choix ont souvent été dictés par la nécessité plutôt que par la frivolité. Les secrets de sa vie privée, ses luttes politiques et ses épreuves familiales continuent de fasciner historiens et grand public.

Une figure complexe et humaine

Marie-Antoinette, loin d’être simplement une reine frivole et déconnectée, est une figure complexe et humaine. Les derniers secrets de sa vie révèlent une femme prisonnière des attentes de son rang, mais aussi capable de courage face à l’adversité. De ses amitiés controversées à ses épreuves personnelles, en passant par son influence politique cachée, Marie-Antoinette est bien plus qu’un simple symbole de la monarchie déchue. Elle incarne les contradictions d’une époque et continue d’inspirer fascination et débats aujourd’hui.

L'Égypte ancienne, avec ses pyramides monumentales et ses pharaons célèbres, fascine depuis des siècles. Mais avant les grands souverains des dynasties historiques, un royaume plus ancien et mystérieux existait. Parmi les figures les plus énigmatiques de cette période pré-dynastique se trouvent les pharaons appelés "Scorpion", dont les règnes restent en grande partie méconnus. Scorpion I et Scorpion III sont deux de ces souverains oubliés, régnant probablement à une époque de transition, avant l’unification de l’Égypte. Ce texte explore les découvertes archéologiques et les indices laissés par l’histoire pour retracer la vie et l’influence de ces rois, ainsi que leur rôle dans la formation de la civilisation égyptienne.

La Période Pré-Dynastique et ses Mystères

La Période de Nagada : Aux Origines de l’Égypte Unifiée

Avant la fondation de la première dynastie par Narmer (ou Ménès), les terres égyptiennes étaient divisées en plusieurs petites chefferies indépendantes. La culture de Nagada, apparue autour de 4000 avant J.-C., marque le début d’un processus de centralisation du pouvoir en Haute-Égypte, menant à l’unification du pays.

Les Débuts des Rois Scorpions

Les pharaons Scorpion, dont les noms sont basés sur des représentations symboliques du scorpion, sont des figures-clés de cette époque. Ils semblent avoir régné sur une partie de la Haute-Égypte, mais leur rôle exact dans l’histoire reste obscur en raison du manque de documents écrits. Leur existence est attestée principalement par des inscriptions et des objets retrouvés dans des tombes et des temples.

Scorpion I : Un Pionnier dans l’Histoire de l’Égypte

La Découverte de la Tombe de Scorpion I

En 1988, des archéologues allemands ont découvert une tombe monumentale à Abydos, datant d’environ 3200 avant J.-C., et attribuée à un roi appelé "Scorpion I". Cette tombe, l’une des plus anciennes découvertes en Égypte, témoigne de l’importance du souverain à son époque. Les objets funéraires trouvés à l’intérieur révèlent un royaume relativement avancé pour la période.

Le Règne de Scorpion I : Conquérant ou Diplomate ?

Bien que peu de détails précis soient connus sur le règne de Scorpion I, il semble avoir été un leader militaire, unificateur des petites chefferies de Haute-Égypte. Les représentations le montrent souvent portant une couronne blanche, symbole de la Haute-Égypte. Certains chercheurs pensent qu'il aurait mené des campagnes militaires contre d'autres chefferies pour étendre son territoire.

Le Symbole du Scorpion : Signification et Puissance

Le choix du scorpion comme symbole royal est particulièrement intrigant. Dans la culture égyptienne, le scorpion est souvent associé à la déesse Serket, protectrice des pharaons et gardienne des esprits des morts. Scorpion I aurait ainsi adopté cet animal pour signifier sa puissance protectrice et son autorité divine.

Scorpion III : Une Figure Négligée de l’Histoire Égyptienne

Qui était Scorpion III ?

Scorpion III est un autre roi énigmatique de la période pré-dynastique. Contrairement à Scorpion I, Scorpion III est encore moins documenté dans les archives historiques, et son existence même fait l'objet de débats parmi les égyptologues. Ce souverain pourrait avoir régné plusieurs décennies après Scorpion I, au cœur des luttes pour l’unification de l’Égypte.

Les Hypothèses sur son Règne

Les preuves de l’existence de Scorpion III proviennent principalement de fragments d’artefacts et de poteries portant des inscriptions anciennes, retrouvées dans la région de Nagada. Il est probable que, tout comme Scorpion I, Scorpion III ait cherché à étendre son influence sur les terres de la vallée du Nil, consolidant le pouvoir royal avant l’avènement des premiers pharaons historiques.

Les Limites des Sources Archéologiques

Les difficultés à reconstituer l’histoire de Scorpion III proviennent du manque de documentation écrite détaillée, un problème commun pour les périodes si anciennes de l’histoire de l’Égypte. Les découvertes archéologiques de son époque sont fragmentaires, limitant notre compréhension de son règne et de son rôle dans la pré-dynastie égyptienne.

Le Lien entre les Scorpions et l’Unification de l’Égypte

Des Précurseurs de l’Unification ?

Les rois Scorpion sont souvent considérés comme des précurseurs de l’unification de l’Égypte, qui culminera sous Narmer, premier roi de la première dynastie. Scorpion I, en particulier, aurait joué un rôle majeur dans la consolidation du pouvoir en Haute-Égypte, rendant possible l’unification ultérieure avec la Basse-Égypte.

La Transition Vers l’État Pharaonique

Les règnes de Scorpion I et de Scorpion III marquent une étape importante dans la transition des petites chefferies égyptiennes vers un État centralisé sous l’autorité d’un pharaon unique. Les tombes monumentales et les objets funéraires de cette époque témoignent de l’essor d’une organisation politique plus complexe et de l’émergence des premiers symboles de la royauté égyptienne.

Les Scorpions, Premiers Pharaons ?

Si les Scorpions n'ont peut-être pas régné sur une Égypte unifiée, ils ont certainement jeté les bases du pouvoir pharaonique. Certains égyptologues pensent qu'ils pourraient être considérés comme les premiers pharaons de l’Égypte ancienne, même si leur influence est restée limitée à une partie de la Haute-Égypte.

Le Mythe et la Réalité des Pharaons Scorpion

Le Pharaon Scorpion dans la Culture Populaire

Le pharaon Scorpion a acquis une notoriété inattendue dans la culture populaire moderne, notamment à travers des films et des romans. Ces représentations, bien qu’éloignées des faits historiques, ont contribué à redonner une certaine visibilité à ces figures mystérieuses de l’Égypte ancienne.

Ce que nous Enseigne l'Histoire

Les découvertes archéologiques concernant les rois Scorpion nous offrent un aperçu fascinant des origines de la civilisation égyptienne. En cherchant à comprendre ces pharaons méconnus, nous découvrons les premières tentatives d’organisation politique en Égypte, avant même la construction des grandes pyramides ou l'épanouissement de la culture égyptienne classique.

Le Défi de l'Archéologie en Égypte Pré-Dynastique

L’archéologie pré-dynastique reste un champ d’étude particulièrement difficile, en raison du manque de sources écrites et de la rareté des vestiges archéologiques. Cependant, chaque nouvelle découverte, aussi minime soit-elle, éclaire un peu plus cette époque obscure et nous rapproche de la compréhension des origines du pouvoir pharaonique.

À la Recherche des Rois Oubliés de l’Égypte

Les pharaons Scorpion, bien que moins connus que leurs successeurs des dynasties historiques, occupent une place essentielle dans la préhistoire égyptienne. À travers les découvertes archéologiques récentes et les études de spécialistes, leur histoire se dévoile peu à peu, révélant l'importance de leur rôle dans l'unification et la consolidation de l’Égypte ancienne. La recherche du pharaon perdu, qu’il s’agisse de Scorpion I ou Scorpion III, est une quête qui continue de fasciner et qui pourrait un jour changer notre compréhension des débuts de la civilisation égyptienne.

Le Titanic, tristement célèbre pour son naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, était l'un des plus grands navires jamais construits à son époque. Lors de sa traversée inaugurale, il comptait à son bord plus de 2 200 passagers et membres d'équipage. Parmi eux, un groupe de huit musiciens courageux qui ont continué à jouer alors que le paquebot coulait dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Bien que beaucoup connaissent le nom de Wallace Hartley, le chef de l'orchestre, peu de gens savent qu'un des musiciens était Georges Krins, un violoniste français. Cet article revient sur la vie de cet artiste et son rôle dans l'histoire tragique du Titanic.

La Vie de Georges Krins

Les Origines de Georges Krins

Georges Alexandre Krins est né le 18 mars 1889 à Paris, dans une famille d'origine belge. Très jeune, il a montré un talent pour la musique, en particulier pour le violon. Après avoir étudié dans plusieurs écoles de musique en Belgique, il est devenu un violoniste réputé dans les salons parisiens et les orchestres d'opéra.

Sa carrière avant le Titanic

Avant d'embarquer à bord du Titanic, Georges Krins était chef de l'orchestre de l'Hôtel Ritz à Londres, où il jouait pour une clientèle prestigieuse. À l'époque, travailler à bord d'un paquebot comme le Titanic représentait une opportunité exceptionnelle, permettant aux musiciens de se produire devant un public international de voyageurs fortunés.

L'Orchestre du Titanic

La Composition de l'Orchestre

L'orchestre du Titanic, dirigé par Wallace Hartley, était composé de huit musiciens. Ces artistes étaient chargés de divertir les passagers de première et deuxième classe tout au long de la traversée. Le groupe, formé de violonistes, violoncellistes, pianistes et contrebassistes, jouait des morceaux de musique classique, ainsi que des airs populaires de l'époque.

Le Rôle de l'Orchestre lors du Naufrage

Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg le 14 avril 1912, l'orchestre s'est rapidement rassemblé pour jouer sur le pont supérieur. Leur but était de calmer les passagers et d’atténuer la panique croissante. Ils ont continué à jouer jusqu’à ce que le navire sombre, selon les témoignages de survivants. La légende raconte qu'ils auraient terminé par l'hymne religieux "Plus près de toi, mon Dieu", bien que cela soit encore débattu.

Le Sacrifice des Musiciens

Un Acte de Courage et de Dévouement

Georges Krins et ses collègues musiciens ont été salués pour leur bravoure. Ils auraient pu tenter de sauver leur vie, mais ont choisi de continuer à jouer dans un acte de dévouement et de professionnalisme ultime. Leur musique, face à la mort imminente, est devenue un symbole poignant du naufrage du Titanic.

La Mort de Georges Krins

Malheureusement, comme les sept autres membres de l'orchestre, Georges Krins n’a pas survécu au naufrage. Son corps n’a jamais été retrouvé. Cependant, sa mémoire a perduré, notamment en Belgique et en France, où il est considéré comme un héros musical.

L’Héritage de Georges Krins et de l’Orchestre

La Mémoire des Musiciens du Titanic

L’histoire des musiciens du Titanic a captivé l’imaginaire collectif. À travers les décennies, ils ont été honorés dans des mémoriaux à travers le monde. Un monument dédié à Wallace Hartley et à son orchestre se trouve à Liverpool, et d’autres mémoriaux incluent également Georges Krins parmi les noms inscrits.

L'Impact Culturel et Cinématographique

La bravoure de l'orchestre du Titanic a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, notamment le film de James Cameron Titanic (1997), où la scène des musiciens jouant alors que le navire coule est un moment poignant du film. Leur geste est devenu un symbole de courage dans les moments les plus sombres de l'histoire.

Le seul musicien français à bord du Titanic

L'histoire de Georges Krins, le seul musicien français à bord du Titanic, est un rappel de la tragédie humaine qui s'est jouée dans cette nuit fatidique. Son courage, aux côtés de ses compagnons musiciens, continue d'émouvoir des générations. Alors que la tragédie du Titanic a fait couler beaucoup d'encre, le sacrifice de ces artistes, jouant jusqu'à la fin pour apaiser les âmes perdues en mer, reste gravé dans la mémoire collective.

L'instauration du repos hebdomadaire en France est l'un des piliers du droit du travail moderne. Enracinée dans la longue lutte des ouvriers pour obtenir de meilleures conditions de travail, la loi de 1906 instituant le repos hebdomadaire a marqué une étape clé dans la réglementation du temps de travail en France. Ce progrès social a non seulement amélioré la qualité de vie des travailleurs, mais a également jeté les bases du modèle français du bien-être au travail.

Le Contexte Historique et Social

Les conditions de travail avant le XXe siècle

Au XIXe siècle, avec l’essor de la révolution industrielle, les conditions de travail en France étaient particulièrement difficiles. La majorité des ouvriers, adultes comme enfants, travaillaient entre 12 et 16 heures par jour, six jours par semaine, souvent dans des conditions dangereuses et insalubres. Les dimanches, consacrés à la religion, étaient censés être un jour de repos, mais cette tradition ne suffisait pas à garantir un temps libre véritable pour les travailleurs. De plus, avec l'industrialisation, les entreprises devenaient de plus en plus réticentes à accorder un jour sans production.

La montée des revendications ouvrières

À mesure que la classe ouvrière se développait, les revendications pour de meilleures conditions de travail et une réduction du temps de travail se faisaient de plus en plus pressantes. Les mouvements sociaux et syndicaux, apparus au cours du XIXe siècle, mirent en avant la nécessité d'accorder aux travailleurs un temps de repos régulier. Le développement des syndicats ouvriers, comme la CGT (Confédération générale du travail), joua un rôle crucial dans la défense de ces droits.

La Loi de 1906 sur le Repos Hebdomadaire

La catastrophe de Courrières, un déclencheur

L'événement qui précipita la mise en place de la législation sur le repos hebdomadaire fut la catastrophe minière de Courrières, survenue en 1906. Ce tragique accident, qui coûta la vie à 1 099 mineurs, mit en lumière les conditions de travail déplorables des ouvriers et la nécessité urgente de réformes sociales. La population, émue par cette tragédie, poussa le gouvernement à accélérer les mesures en faveur des travailleurs.

Les débats parlementaires et l’adoption de la loi

Sous le gouvernement de Ferdinand Sarrien, soutenu par le ministre du Travail Georges Clemenceau, les discussions au Parlement sur l’instauration du repos hebdomadaire prirent de l’ampleur. Malgré les résistances de certains patrons d’industrie et commerçants, la loi du 13 juillet 1906 fut adoptée. Elle établissait pour la première fois en France le principe du repos hebdomadaire obligatoire, accordé en principe le dimanche.

Les Principes de la Loi

Un jour de repos obligatoire

La loi de 1906 stipulait que tous les salariés, dans les secteurs industriels et commerciaux, devaient bénéficier d’une journée complète de repos par semaine. Ce jour de repos devait être accordé de manière régulière, en principe le dimanche, jour traditionnel de repos dominical. L'objectif était d'améliorer le bien-être physique et mental des travailleurs, en leur permettant de se reposer et de se consacrer à des activités familiales ou religieuses.

Les exceptions et aménagements

Toutefois, la loi prévoyait des exceptions pour certaines professions, notamment celles nécessitant une activité continue, comme les hôpitaux, les transports et les services publics essentiels. Dans ces cas, des systèmes de repos compensateur pouvaient être mis en place, permettant de décaler le jour de repos à un autre moment de la semaine.

Les Réactions et Conséquences

Les réticences du patronat

L'institution du repos hebdomadaire ne fut pas immédiatement acceptée par tous. De nombreux patrons craignaient que cette mesure ne freine la productivité et n’entraîne des pertes financières. Les petits commerçants et artisans, en particulier, s’opposaient au repos obligatoire le dimanche, arguant que leur activité économique reposait en grande partie sur ce jour où les familles pouvaient faire leurs achats.

L'impact sur les conditions de travail

Malgré ces réticences, l’application de la loi eut des effets bénéfiques immédiats. Les travailleurs bénéficièrent pour la première fois d’un droit au repos régulier, ce qui permit une amélioration significative de la santé et du moral des ouvriers. Le repos hebdomadaire devint aussi un moyen de renforcer la cohésion familiale, en offrant aux travailleurs la possibilité de consacrer du temps à leurs proches et à leurs loisirs.

L’Évolution du Repos Hebdomadaire au XXe Siècle

Vers la semaine de cinq jours

L’instauration du repos hebdomadaire en 1906 ne marquait que le début d'une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail en France. Au fil des décennies, de nouvelles avancées furent réalisées, notamment avec la réduction progressive du temps de travail et l’instauration des congés payés en 1936. La semaine de travail de cinq jours devint progressivement la norme dans les années 1950 et 1960, renforçant l’idée que le temps de repos était une composante essentielle du bien-être des travailleurs.

Les débats contemporains

Si le repos hebdomadaire reste aujourd'hui un droit acquis, les débats sur son aménagement continuent, notamment dans le secteur du commerce. La question de l'ouverture des magasins le dimanche est régulièrement au cœur des discussions politiques et sociales, soulevant des interrogations sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que sur la compétitivité économique.

Une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France

L'institution du repos hebdomadaire en 1906 a marqué une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France. Cette mesure, inscrite dans un contexte de lutte sociale et de progrès, a transformé la manière dont le travail et le temps libre étaient perçus, en donnant aux ouvriers un droit fondamental au repos. Plus qu'un simple jour de pause, le repos hebdomadaire a contribué à redéfinir le rapport entre l'individu, le travail et la société, en plaçant la dignité humaine et le bien-être au centre des préoccupations.

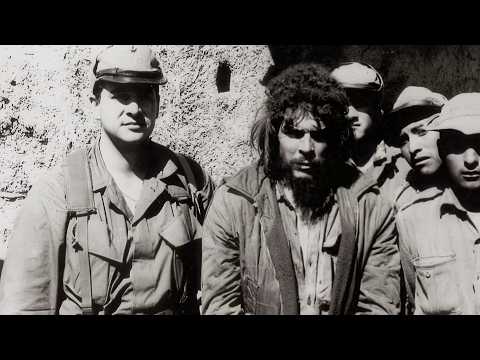

Le 9 octobre 1967, Ernesto "Che" Guevara, figure emblématique de la révolution cubaine et symbole de la lutte contre l'impérialisme, est capturé et exécuté par l'armée bolivienne, avec le soutien de la CIA. Sa mort, qui marque la fin d’un mythe révolutionnaire, a scellé son destin en tant que figure légendaire. Cet article retrace les derniers jours du Che, de sa campagne infructueuse en Bolivie à son exécution, en examinant ses motivations, ses échecs et son héritage.

Le Contexte Révolutionnaire de Che Guevara

La Révolution Cubaine et l’Expansion Révolutionnaire

Après avoir contribué à la victoire de la révolution cubaine en 1959 aux côtés de Fidel Castro, Che Guevara est rapidement devenu une figure centrale du gouvernement cubain. Ministre de l'Industrie, il prône une politique d'industrialisation rapide et un modèle de développement basé sur la solidarité socialiste. Cependant, le Che aspire à plus qu’une réussite cubaine. Il veut exporter la révolution dans le reste du monde, particulièrement en Amérique latine, où il voit un potentiel pour une lutte armée contre l’impérialisme.

Après avoir quitté ses fonctions à Cuba en 1965, il disparaît de la scène publique pendant plusieurs mois. Lorsqu’il réapparaît, c’est pour poursuivre son rêve révolutionnaire en conduisant des guerres de libération en Afrique et en Amérique du Sud.

Le Choix de la Bolivie : Un Pari Risqué

En 1966, Che Guevara choisit la Bolivie pour tenter d’instaurer une révolution communiste. La Bolivie est alors dirigée par le général René Barrientos, un régime militaire pro-américain. Guevara estime que la Bolivie est stratégiquement située pour provoquer une révolution continentale, avec une population paysanne qu’il espère mobiliser contre l'élite dirigeante et les intérêts américains. Cependant, le choix de la Bolivie s’avère un pari risqué. Contrairement à Cuba, où la guérilla avait trouvé un soutien populaire massif, les conditions en Bolivie sont bien plus difficiles.

La Campagne de Guérilla en Bolivie

La Formation de l’Armée de Libération Nationale (ELN)

Arrivé en Bolivie sous une fausse identité à la fin de 1966, Che Guevara commence à organiser un groupe de guérilleros appelé l’Armée de Libération Nationale (ELN). Composé d’une trentaine de combattants, le groupe inclut des révolutionnaires cubains et des boliviens. Leur plan est de former une base dans les montagnes boliviennes, où ils pourront recruter et former des paysans pour une guerre de longue durée contre le régime.

Cependant, plusieurs problèmes surviennent rapidement. Les paysans boliviens, pour la plupart pauvres et préoccupés par leurs besoins immédiats, ne se joignent pas massivement à la cause révolutionnaire. De plus, le gouvernement bolivien, soutenu par les États-Unis et la CIA, surveille de près les mouvements du Che et de son groupe.

Les Échecs Logistiques et les Révélations

Le terrain montagneux, les conditions climatiques difficiles et le manque de ressources affaiblissent rapidement la guérilla. L’ELN souffre de pénuries alimentaires et médicales, et ses communications avec Cuba sont coupées. En outre, les autorités boliviennes sont informées de la présence de Guevara dans le pays dès la découverte de son journal de campagne, ce qui permet à l’armée bolivienne de concentrer ses efforts sur l’éradication de sa force révolutionnaire.

Le soutien espéré des paysans locaux ne se matérialise pas, et les guérilleros se retrouvent isolés. À la différence de la campagne cubaine, où le Che avait pu compter sur le soutien des villageois et des alliés locaux, ici il fait face à une hostilité, voire à une indifférence générale de la population.

La Capture de Che Guevara

La Bataille de Quebrada del Yuro

Le 8 octobre 1967, après des mois de combats infructueux, Che Guevara et ses derniers compagnons sont localisés par l’armée bolivienne dans la région de Quebrada del Yuro, une gorge montagneuse dans le sud de la Bolivie. Les forces boliviennes, équipées et entraînées par les États-Unis, encerclent rapidement les guérilleros. Après une brève confrontation, Guevara est capturé, blessé à la jambe, mais vivant.

L’arrestation du Che est une victoire majeure pour le gouvernement bolivien, mais aussi pour les Américains, qui avaient déployé d’importants moyens pour traquer Guevara en raison de ses activités révolutionnaires anti-impérialistes.

L’Interrogatoire et l’Exécution

Après sa capture, Guevara est conduit dans une école abandonnée du village de La Higuera, où il est gardé prisonnier pendant une nuit. Les autorités boliviennes, en concertation avec la CIA, décident rapidement de l’exécuter, par crainte que son procès ne devienne une plateforme pour la propagande révolutionnaire.