Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Saviez-vous !

Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy prête serment et devient officiellement le 35ᵉ président des États-Unis. Son discours d’investiture, resté célèbre pour son appel au courage et à l’engagement civique, marque le début d’une nouvelle ère pour l’Amérique et le monde. Cet événement historique symbolise le passage à une génération plus jeune et ambitieuse, dans un contexte international tendu par la Guerre froide.

Le Contexte Politique et Historique

Une élection marquante

L’élection présidentielle de 1960 oppose John F. Kennedy, candidat démocrate, au républicain Richard Nixon, alors vice-président. Cette campagne est marquée par le premier débat télévisé de l’histoire, qui joue un rôle crucial dans la perception des électeurs. Kennedy l’emporte avec une faible marge, illustrant la division du pays.

Un monde en pleine mutation

-

L’investiture de Kennedy intervient à une époque de bouleversements majeurs :

-

La Guerre froide oppose les États-Unis à l’Union soviétique.

-

La course à l’espace bat son plein.

Les tensions raciales aux États-Unis exigent des avancées en matière de droits civiques.

La Cérémonie d’Investiture

Un serment historique

Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy prête serment sur la Bible de sa famille, sous un froid glacial. Il devient le plus jeune président élu des États-Unis, à seulement 43 ans. Son accession au pouvoir symbolise le renouveau et l’optimisme.

Un discours mémorable

Son discours d’investiture, rédigé avec l’aide de son conseiller Theodore Sorensen, reste gravé dans l’histoire. Parmi les phrases les plus marquantes :

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

Cet appel au service et à la responsabilité inspire des millions d’Américains et façonne la présidence Kennedy.

Les Premiers Défis de la Présidence

La politique étrangère en première ligne

Kennedy hérite de tensions internationales majeures :

-

L’échec du débarquement de la baie des Cochons en avril 1961.

-

La construction du mur de Berlin en août 1961.

-

L’intensification de la guerre du Viêt Nam.

Ces événements marquent le début d’une présidence engagée dans la gestion de la Guerre froide.

La question des droits civiques

Kennedy se positionne également sur la question des droits civiques, bien que ses actions restent limitées durant les premiers mois de son mandat. Il devra faire face à une opposition forte du Sud ségrégationniste avant de s’impliquer davantage en faveur de l’égalité raciale.

Un moment clé de l'histoire américaine

L’investiture de John F. Kennedy le 20 janvier 1961 constitue un tournant de l’histoire des États-Unis. Jeune, charismatique et porteur d’un message d’espoir, il incarne une nouvelle ère de leadership. Malgré les défis à venir, ce moment reste gravé comme l’un des discours les plus inspirants du XXe siècle et le début d’une présidence qui marquera profondément l’Amérique et le monde.

Le 18 janvier 1800 marque une étape décisive dans l'histoire économique et financière de la France avec la création de la Banque de France. Fondée sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, cette institution devait stabiliser le système monétaire français et restaurer la confiance dans l'économie après les turbulences révolutionnaires. Comment et pourquoi cette banque a-t-elle vu le jour ? Quels étaient ses objectifs et son impact sur la société française ? Cet article revient sur les origines et les premières années de cette institution qui demeure aujourd’hui un acteur central de la politique monétaire.

Contexte économique et politique de la fin du XVIIIe siècle

Les turbulences financières de la Révolution

La Révolution française a profondément bouleversé l'économie du pays. L'État, criblé de dettes, avait tenté de remédier à la crise en émettant des assignats, une monnaie papier garantissant la valeur des biens nationaux. Cependant, l'inflation galopante et la défiance envers ce système ont rapidement mené à l’effondrement du crédit public et à un chaos financier.

Bonaparte face à la nécessité d'une réforme monétaire

Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, la France est en proie à une instabilité économique majeure. Le besoin d'une institution capable de centraliser l'émission monétaire et d'assurer la stabilité du système financier se fait pressant. C'est dans ce contexte que la Banque de France voit le jour le 18 janvier 1800.

La fondation de la Banque de France

Un projet inspiré des modèles européens

Bonaparte s’inspire des banques centrales européennes, notamment la Banque d’Angleterre, pour concevoir une institution privée mais placée sous contrôle étatique. Il s’appuie sur des financiers influents et des banquiers parisiens pour bâtir cette nouvelle structure.

Objectifs et missions initiales

La Banque de France reçoit plusieurs missions clés dès sa création :

-

Émettre une monnaie fiable et encadrer sa circulation.

-

Stabiliser l'économie en finançant les besoins de l'État.

-

Faciliter le crédit aux entreprises et aux particuliers.

-

Rétablir la confiance du public envers le système bancaire.

-

Les premiers défis et l'évolution de l'institution

-

Les premières années : Une adaptation progressive

Dans un premier temps, la Banque de France est principalement au service des grandes institutions et du gouvernement. Cependant, Napoléon souhaite étendre son rôle pour toucher davantage l'économie nationale. En 1803, elle obtient le monopole de l’émission des billets de banque à Paris, consolidant ainsi son rôle central.

Vers une institution d'État

Si la Banque de France demeure initialement une entité privée, son rapprochement progressif avec l’État en fait un outil stratégique de la politique économique du pays. Elle deviendra plus tard une véritable banque centrale, jouant un rôle fondamental dans la régulation monétaire.

Héritage et influence actuelle

Un pilier du système financier français

Depuis sa création, la Banque de France a évolué pour s’adapter aux défis économiques contemporains. Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial au sein de l’Eurosystème et contribue à la mise en œuvre des politiques monétaires de la zone euro.

Un modèle qui a traversé les siècles

Malgré les réformes et les crises, la Banque de France reste une institution clé du paysage économique français. Son rôle dans la gestion de l’inflation, le contrôle du crédit et la supervision des banques en fait un acteur incontournable.

Marque un tournant dans l’histoire économique française

La création de la Banque de France le 18 janvier 1800 a marqué un tournant dans l’histoire économique française. Née d’un besoin de stabilité après les troubles révolutionnaires, elle a su évoluer pour devenir une référence en matière de politique monétaire. Plus de deux siècles après sa fondation, son influence demeure essentielle dans la régulation financière et l’accompagnement de l’économie nationale et européenne.

Le 10 janvier 1929 marque une date clé dans l’histoire de la bande dessinée : la première apparition de Tintin dans Le Petit Vingtième, supplément jeunesse du journal belge Le Vingtième Siècle. Avec Tintin au pays des Soviets, Hergé donne naissance à un personnage qui deviendra un symbole intemporel de l’aventure et du journalisme. Revenons sur cette œuvre fondatrice et son impact sur la carrière d’Hergé et l’histoire de la bande dessinée.

Le contexte de la création de Tintin

Un supplément jeunesse audacieux

À la fin des années 1920, Le Vingtième Siècle cherche à capter l’attention des jeunes lecteurs en lançant un supplément illustré, Le Petit Vingtième. Son rédacteur en chef, l’abbé Norbert Wallez, confie à Hergé, jeune dessinateur alors inconnu, la mission de créer une bande dessinée originale.

Une commande à visée idéologique

Sous l’influence de Wallez, Tintin au pays des Soviets est conçu comme une satire du communisme. L’objectif est de dénoncer les conditions de vie en Union soviétique, en pleine montée du régime stalinien. Ce contexte politique marque profondément le ton et le style de cette première aventure.

Tintin au pays des Soviets : une aventure inaugurale

Un scénario aux multiples rebondissements

Dans cette première histoire, Tintin, jeune reporter du Petit Vingtième, part en Union soviétique pour enquêter sur le régime en place. Il y découvre une société où règnent mensonges et oppression. L’action, ponctuée de gags et de situations rocambolesques, établit immédiatement le caractère intrépide et ingénieux du héros.

Un style encore en gestation

Si le récit manque parfois de finesse, avec un message politique explicite, il révèle déjà les talents d’Hergé pour la narration visuelle. Son trait, bien que rudimentaire, annonce le style épuré et précis qui deviendra la marque de fabrique de la "ligne claire".

Un succès immédiat et un héros en devenir

L’accueil enthousiaste des lecteurs

Dès sa publication, Tintin au pays des Soviets suscite un engouement chez les jeunes lecteurs. Le personnage de Tintin, accompagné de son fidèle chien Milou, incarne l’aventure et la curiosité, des valeurs qui séduisent un large public.

Une première pierre à un édifice monumental

Cette première aventure pose les bases d’un univers qui s’enrichira au fil des années. Les éléments clés de l’univers de Tintin, comme son courage, son sens de la justice et son humour, s’esquissent déjà dans cette œuvre fondatrice.

L’héritage de Tintin au pays des Soviets

Une œuvre controversée mais historique

Bien que critiqué pour son aspect caricatural et son message politique, Tintin au pays des Soviets reste une pièce essentielle de l’histoire de la bande dessinée. Elle témoigne des débuts d’Hergé et de l’évolution de son art.

Le début d’une carrière légendaire

Hergé, grâce au succès de Tintin, devient une figure incontournable de la bande dessinée européenne. Ce premier épisode ouvre la voie à des chefs-d’œuvre tels que Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu ou Tintin au Tibet.

Naissance d’un mythe de la bande dessinée

Avec Tintin au pays des Soviets, Hergé donne vie à un personnage qui transcende les époques et les générations. Malgré ses imperfections, cette première aventure reste un jalon essentiel dans l’histoire culturelle du XXe siècle, marquant le début d’une saga qui continuera de captiver des millions de lecteurs à travers le monde.

Le 10 janvier 1917 marque la disparition de William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Figure emblématique de l’Ouest américain, il incarne à lui seul une époque, un mythe et une aventure. De chasseur de bisons à showman mondialement célèbre, sa vie reflète les contradictions et les aspirations du Far West. Cet article retrace les grandes étapes de sa vie et explore l’héritage laissé par cette icône légendaire.

Les débuts modestes d’une future légende

Une enfance marquée par les bouleversements

Né le 26 février 1846 dans l’Iowa, William Frederick Cody grandit dans un contexte de tensions politiques et sociales aux États-Unis. Sa famille déménage fréquemment, ce qui le confronte très tôt aux réalités de l’Amérique en expansion.

Un jeune homme aux multiples talents

Dès l’adolescence, Cody travaille comme convoyeur, trappeur et messager pour le Pony Express. Ces expériences façonnent son caractère intrépide et nourrissent les récits qui contribueront à bâtir sa légende.

Buffalo Bill : du chasseur au héros national

La chasse aux bisons

Dans les années 1860, Cody se fait un nom comme chasseur de bisons pour nourrir les ouvriers des chemins de fer. Il aurait abattu près de 4 000 bisons en moins de deux ans, un exploit qui lui vaut le surnom de "Buffalo Bill".

L’émergence du héros populaire

Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il est recruté comme éclaireur pour l’armée américaine, participant à plusieurs conflits avec les tribus amérindiennes. Ces exploits, souvent romancés, le transforment en héros national grâce à la littérature populaire et aux journaux de l’époque.

Le showman : Buffalo Bill’s Wild West

La création d’un spectacle mythique

En 1883, Cody lance le Buffalo Bill’s Wild West Show, un spectacle grandiose qui met en scène des épisodes marquants de l’histoire de l’Ouest américain. Avec des cavaliers, des tireurs d’élite et même des Amérindiens comme Sitting Bull, il recrée une version idéalisée et dramatique de cette époque.

Une célébrité internationale

Le spectacle connaît un succès phénoménal aux États-Unis et en Europe, où Cody devient une véritable star. Son charisme et sa mise en scène captivante séduisent des millions de spectateurs, dont la reine Victoria et le pape Léon XIII.

La fin d’une époque

Un déclin économique et personnel

À mesure que l’Amérique entre dans le XXe siècle, l’intérêt pour le Far West romantisé décline. Cody subit des revers financiers, mais continue à se produire jusqu’à la fin de sa vie, fidèle à son rôle de showman.

La mort d’un symbole

Buffalo Bill s’éteint le 10 janvier 1917, à l’âge de 70 ans, dans le Colorado. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle de la conquête de l’Ouest et des grandes légendes américaines.

Un héritage intemporel

William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire américaine. À travers son spectacle et sa vie, il a contribué à forger l’image mythique du Far West, à mi-chemin entre réalité et légende. Aujourd’hui encore, son nom résonne comme le symbole d’un monde à jamais révolu.

Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien, reste une figure emblématique de l’histoire des grandes explorations. Connu pour son voyage légendaire vers l’Orient, il a marqué les esprits par ses récits détaillés et fascinants de cultures lointaines. Mais peu de gens connaissent les dernières années de sa vie et ce que représente son "dernier voyage". Cet article explore les ultimes étapes de l’existence de cet aventurier, entre retour à Venise, transmission de son savoir et legs durable.

Une Vie d’Exploration et d’Aventures

De Venise à la Cour de Kubilai Khan

Né en 1254, Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son père et son oncle pour entreprendre un voyage vers la Chine. Après plusieurs années de périples à travers l’Asie centrale et la route de la soie, il atteint la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan. Ce séjour, marqué par des découvertes incroyables, façonnera sa renommée future.

Le Retour à Venise et la Guerre

De retour à Venise en 1295 après plus de 20 ans d’absence, Marco Polo se retrouve plongé dans les conflits entre Venise et Gênes. Capturé lors de la bataille de Curzola en 1298, il passe plusieurs mois en captivité. C’est là qu’il dicte ses aventures à un codétenu, Rustichello de Pise, donnant naissance au célèbre "Livre des Merveilles".

Le Dernier Voyage : L’Ultime Chemin vers l’Immortalité

Une Fin de Vie à Venise

Après sa libération, Marco Polo retourne à Venise, où il mène une vie relativement paisible en tant que marchand. Bien qu’il ne quitte plus sa ville natale, il reste un homme d’influence, partageant son savoir avec les curieux et les intellectuels fascinés par ses récits.

Transmission de son Héritage

À la fin de sa vie, Marco Polo est souvent sollicité pour valider ou enrichir des informations sur l’Asie. Cependant, ses récits sont parfois remis en question, certains le considérant comme un fabuliste. Pourtant, son témoignage reste une source inestimable pour les explorateurs et géographes des générations futures.

Le Dernier Voyage Spirituel

Marco Polo s’éteint en 1324 à Venise, laissant derrière lui un héritage d’exploration, d’ouverture culturelle et de soif de connaissance. Son "dernier voyage" est celui qui l’élève au rang de légende, grâce à son influence durable sur l’histoire et les récits de l’humanité.

L’Héritage Durable de Marco Polo

Une Source d’Inspiration

Les récits de Marco Polo inspireront des explorateurs comme Christophe Colomb, qui emportera une copie du "Livre des Merveilles" lors de son propre voyage vers le Nouveau Monde.

Une Vision Mondiale Précoce

Marco Polo a joué un rôle clé dans la construction d’une vision mondiale à une époque où les continents étaient largement isolés. Ses récits ont contribué à l’élargissement des connaissances géographiques et à la compréhension des échanges entre les civilisations.

Une Vie au Service de la Découverte

Le dernier voyage de Marco Polo n’est pas une aventure physique, mais une exploration de l’esprit, de la mémoire et de la transmission. En retraçant les grandes étapes de sa vie et de son héritage, on comprend que cet explorateur vénitien n’a jamais cessé de voyager, même après sa mort. Son nom demeure synonyme d’audace, de curiosité et de découvertes.

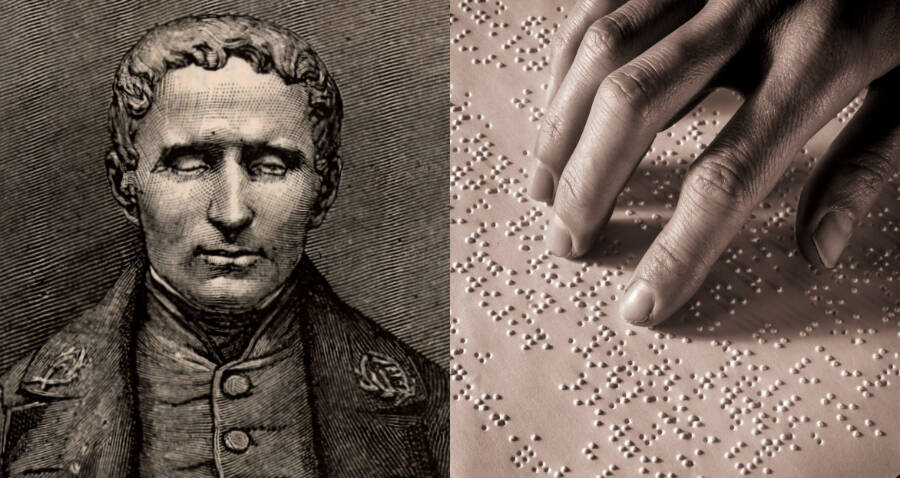

Le 4 janvier 1809 marque la naissance d’un homme dont l’invention a transformé la vie des personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde entier. Louis Braille, malgré une cécité survenue à l’âge de trois ans, a conçu un système d’écriture universellement reconnu pour son accessibilité et son efficacité. Cet article retrace les débuts de cet inventeur exceptionnel, son enfance, et les circonstances qui l’ont conduit à révolutionner la communication pour les non-voyants.

Une naissance dans un monde rural

L’arrivée au monde d’un génie visionnaire

Louis Braille voit le jour dans le petit village de Coupvray, en Seine-et-Marne. Issu d’une famille modeste, son père, Simon-René Braille, est un artisan sellier. L’environnement rural dans lequel il grandit façonnera en partie sa détermination et son inventivité.

Une enfance marquée par un accident tragique

À l’âge de trois ans, Louis perd la vue après une blessure accidentelle causée par un outil de travail de son père. L’infection qui s’en suit affecte irrémédiablement ses deux yeux. Ce handicap bouleversera sa vie, mais deviendra aussi la source d’un défi qu’il relèvera avec brio.

Le parcours éducatif d’un enfant précoce

Une intégration au sein de l’Institut des jeunes aveugles

Grâce à son intelligence remarquable, Louis Braille est admis à l’Institut Royal des Jeunes Aveugles à Paris. Là, il découvre les limites des systèmes d’apprentissage de l’époque pour les personnes non-voyantes.

Les premières inspirations pour une nouvelle écriture

En 1821, il fait la rencontre du système de "sonographie" développé par Charles Barbier, un ancien capitaine de l’armée. Bien que complexe et peu adapté à la lecture fluide, ce système sert de point de départ à Louis pour concevoir son propre alphabet tactile.

Les prémices du braille

L’élaboration d’un alphabet révolutionnaire

À seulement 15 ans, Louis Braille développe un système simple basé sur des points en relief. Ce code permet non seulement de lire, mais aussi d’écrire, offrant ainsi une autonomie sans précédent aux personnes aveugles.

Une reconnaissance lente mais inéluctable

Malgré l’efficacité de son invention, le braille mettra plusieurs décennies avant d’être adopté officiellement. Louis Braille n’aura pas la chance de voir son système pleinement accepté de son vivant, mais il laissera derrière lui un héritage inestimable.

La naissance d’une révolution pour les aveugles

La naissance de Louis Braille ne représente pas seulement l’arrivée au monde d’un enfant, mais bien celle d’un pionnier dont l’invention a brisé des barrières pour des millions de personnes à travers le monde. Sa détermination, née dans l’adversité, reste une inspiration universelle, rappelant que les limitations physiques ne peuvent contenir la grandeur d’un esprit visionnaire.

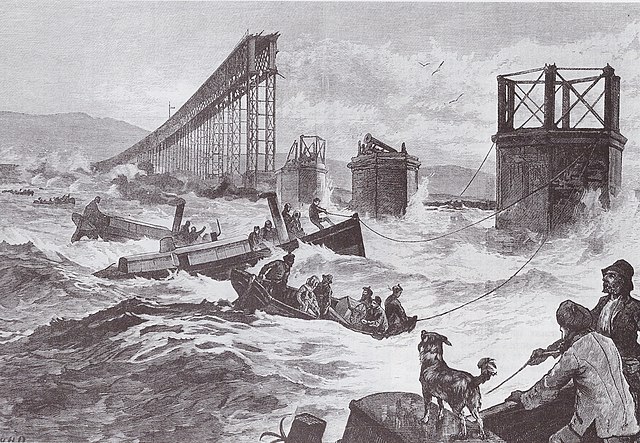

Le 28 décembre 1879, une tragédie ferroviaire secoua l’Écosse et marqua l’histoire de l’ingénierie moderne. Cette nuit-là, le pont ferroviaire du Tay, alors une prouesse technologique, s’effondra sous le passage d’un train, entraînant des dizaines de victimes dans les eaux glaciales de la rivière Tay. Cet article revient sur cet événement dramatique, les causes de la catastrophe et ses répercussions sur l’ingénierie et la sécurité des infrastructures.

Le Pont sur le Tay : Un Chef-d’Œuvre Ambitieux

Contexte de la Construction

Inauguré en 1878, le pont sur le Tay était à l’époque le plus long pont ferroviaire du monde, s’étendant sur près de 3,5 kilomètres. Conçu par l’ingénieur Thomas Bouch, il symbolisait l’audace de l’ère industrielle et la volonté de relier les grandes villes écossaises par des infrastructures modernes.

Une Fierté Technologique

Construit avec des piliers métalliques et un tablier en fer forgé, le pont était conçu pour résister aux intempéries et aux pressions du trafic ferroviaire. Cependant, certains choix techniques, influencés par des contraintes budgétaires, allaient se révéler fatals.

La Nuit de la Catastrophe

Des Conditions Météorologiques Défavorables

Le soir du 28 décembre 1879, un train transportant environ 75 passagers traversait le pont sous des vents violents estimés à plus de 120 km/h. La structure, déjà affaiblie, ne pouvait résister à une telle force.

L’Effondrement Tragique du Pont de Tay

À 19h15, une partie centrale du pont s’effondra, entraînant avec elle le train et ses passagers dans les eaux tumultueuses de la rivière Tay. Aucun survivant ne fut retrouvé. Ce drame suscita une onde de choc en Écosse et bien au-delà.

Les Enquêtes et les Conséquences

Les Causes de l’Effondrement

L’enquête révéla de nombreux défauts dans la conception et la construction du pont. Les matériaux utilisés étaient de qualité inférieure, et les piliers n’étaient pas suffisamment ancrés pour résister aux vents violents. Thomas Bouch, autrefois acclamé, fut sévèrement critiqué et vit sa carrière ruinée.

Les Répercussions sur l’Ingénierie

La catastrophe du Tay marqua un tournant dans l’histoire de l’ingénierie. Elle mit en lumière l’importance des tests rigoureux, de la qualité des matériaux et de la prise en compte des conditions météorologiques dans la conception des structures. Un nouveau pont, plus robuste, fut construit sur le site et inauguré en 1887.

Un Héritage Mêlé de Tragédie et de Leçons

Un Souvenir Gravé dans l’Histoire pour les Ecossais

La catastrophe du pont sur le Tay reste gravée dans la mémoire collective écossaise. Des poèmes, tels que celui tristement célèbre de William McGonagall, ont immortalisé cet événement.

Une Évolution des Normes de Sécurité

En réponse à cette tragédie, de nouvelles normes de sécurité et des méthodologies d’évaluation des structures furent mises en place. L’effondrement du pont sur le Tay devint un exemple clé pour l’évolution de l’ingénierie moderne.

Le Drame du Pont Ferroviaire du Tay

Le 28 décembre 1879, la catastrophe du pont sur le Tay rappela douloureusement les limites de la technologie face à des conditions extrêmes et des erreurs humaines. Cependant, cet événement

Le 19 décembre 1971, Orange Mécanique (A Clockwork Orange), réalisé par Stanley Kubrick, fait ses débuts dans les salles obscures de New York. Adapté du roman éponyme d’Anthony Burgess, ce film dérangeant et visionnaire explore les thèmes de la violence, du libre arbitre et du conditionnement. Sa première ne passe pas inaperçue, suscitant autant d’admiration que de controverses. Plongeons dans le contexte et l’impact de cet événement marquant du cinéma.

Un Chef-d'œuvre Avant-Gardiste

Une Œuvre de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick, maître du cinéma, s’attaque à un roman complexe et controversé, publié en 1962. Son adaptation cinématographique, portée par une mise en scène percutante et une esthétique futuriste, reste fidèle à l’essence du livre tout en le sublimant.

Un Casting Mémorable

Malcolm McDowell, dans le rôle d’Alex DeLarge, livre une performance captivante et glaçante. Son interprétation du jeune délinquant fascine autant qu’elle inquiète, marquant durablement l’histoire du cinéma.

La Première à New York

Une Attente Fébrile

La sortie d’Orange Mécanique est précédée d’une campagne promotionnelle audacieuse. L’affiche, mêlant visuel frappant et slogans provocateurs, attise la curiosité du public new-yorkais. La première se déroule dans une ambiance électrique.

Un Accueil Contrasté

Si certains critiques saluent immédiatement le génie de Kubrick, d’autres s’interrogent sur la représentation explicite de la violence et le message moral du film. Ces débats polarisent les spectateurs, rendant l’événement encore plus mémorable.

Un Impact Durable

Une Œuvre Qui Divise

La réception du film à New York reflète son impact mondial. Orange Mécanique est tour à tour considéré comme une satire brillante ou une glorification inquiétante de la violence. Ces controverses contribuent à son statut de classique intemporel.

Un Film à l’Avant-Garde

Le traitement visuel et sonore du film est salué comme une révolution dans le septième art. La bande originale, mêlant musique classique et électronique, devient culte et souligne l’originalité de l’œuvre.

Un Film qui Bouscule les Codes

La première d’Orange Mécanique à New York marque un tournant dans l’histoire du cinéma. En repoussant les limites de la narration et de l’esthétique, Kubrick livre une œuvre qui continue de fasciner et d’interroger, plus de 50 ans après sa sortie.

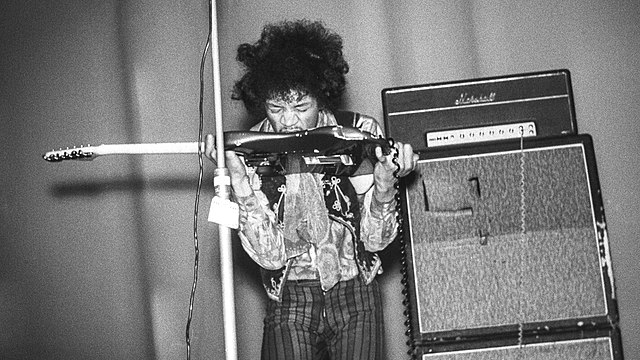

Le 18 septembre 1970, le monde perdait l’un de ses plus grands talents musicaux : Jimi Hendrix. À seulement 27 ans, le guitariste virtuose quittait la scène, laissant derrière lui un héritage inégalé. Symbole de la révolution culturelle des années 60, Hendrix a redéfini les codes de la musique rock et électrique, marquant des générations d’artistes et de fans. Cet article revient sur sa carrière fulgurante, les circonstances de sa disparition, et l’impact qu’il a laissé dans l’histoire de la musique.

Un parcours fulgurant : de Seattle à la scène mondiale

Les débuts modestes d’un génie

Né à Seattle en 1942, Jimi Hendrix découvre la musique dès son enfance. Inspiré par des artistes de blues comme B.B. King et Muddy Waters, il se passionne pour la guitare. Autodidacte, il développe un style unique mêlant virtuosité technique et créativité débordante.

L’explosion du talent

Après avoir joué comme guitariste de session pour des artistes comme Little Richard et Ike & Tina Turner, Hendrix s’installe à Londres en 1966. C’est là qu’il forme le Jimi Hendrix Experience, un groupe qui conquiert rapidement le public grâce à des performances éblouissantes et des albums révolutionnaires comme Are You Experienced et Electric Ladyland.

Le style Hendrix : une révolution musicale

Un maître de la guitare électrique

Jimi Hendrix n’était pas seulement un guitariste virtuose ; il était un innovateur. Il a repoussé les limites de la guitare électrique, expérimentant avec les distorsions, les effets de feedback et le phasing pour créer des sonorités inédites.

Des performances mémorables

Les concerts d’Hendrix étaient de véritables spectacles. Son interprétation de The Star-Spangled Banner à Woodstock en 1969 reste l’un des moments les plus iconiques de l’histoire de la musique.

Un mélange de genres audacieux

Hendrix a su mélanger des influences variées, du rock au blues, en passant par le funk et le jazz. Cette richesse musicale a fait de lui une figure unique dans l’univers de la musique.

Les circonstances de sa disparition

Un départ tragique

Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé inconscient dans son appartement à Londres. Transporté à l’hôpital, il ne peut être réanimé. Les causes exactes de sa mort restent controversées, bien que l’asphyxie due à l’inhalation de vomissements après la prise de médicaments soit généralement acceptée.

Un membre du tristement célèbre “Club des 27”

Avec Janis Joplin, Jim Morrison, et plus tard Kurt Cobain et Amy Winehouse, Hendrix est l’un des membres les plus emblématiques du “Club des 27”, ces artistes brillants partis trop tôt à l’âge de 27 ans.

Un héritage immortel

L’inspiration pour des générations

Même après sa disparition, l’influence de Jimi Hendrix reste immense. Des guitaristes comme Stevie Ray Vaughan, Prince et John Mayer citent Hendrix comme une source d’inspiration majeure.

Des enregistrements intemporels

Ses albums continuent de captiver les mélomanes, et des morceaux comme Purple Haze, Little Wing ou All Along the Watchtower restent des classiques du rock.

Hendrix, un symbole culturel

Au-delà de la musique, Hendrix incarne l’esprit des années 60 : liberté, innovation et exploration. Il est devenu un symbole de la créativité sans limites et de la quête de l’authenticité.

L’homme qui a changé la guitare à jamais

La disparition de Jimi Hendrix a laissé un vide immense dans le monde de la musique. En seulement quelques années, il a redéfini la guitare électrique, marqué l’histoire du rock, et inspiré des générations d’artistes. Si sa carrière fut brève, son impact reste éternel, rappelant que même une étoile filante peut illuminer le ciel à jamais.

Le 16 décembre 1970 marquait une date historique pour le cinéma français avec la première du film Peau d’Âne, réalisé par Jacques Demy. Inspiré du célèbre conte de Charles Perrault, ce long-métrage est devenu une œuvre emblématique, mêlant poésie, musique et une esthétique visuelle captivante. Revenons sur les moments forts de cette première et les raisons pour lesquelles ce film continue de fasciner.

Un conte revisité par Jacques Demy

Un pari audacieux

Adapter un conte de fées au cinéma était un défi que Jacques Demy a relevé avec brio. Il a su transposer la magie de l'histoire originale en y ajoutant sa touche personnelle : des décors baroques, une musique envoûtante signée Michel Legrand, et des costumes éblouissants.

Une distribution exceptionnelle

Pour incarner les personnages, Demy a fait appel à des figures incontournables du cinéma français, notamment Catherine Deneuve dans le rôle de la princesse, Jean Marais en roi, et Delphine Seyrig en Fée des Lilas. Leur performance a donné vie à cette histoire intemporelle.

La 1ère : une soirée inoubliable

Un événement mondain et féérique

La première de Peau d’Âne s’est tenue dans une ambiance féérique, à l’image du film. Des invités prestigieux, des tenues élégantes et une salle décorée aux couleurs du conte ont contribué à faire de cette soirée un moment mémorable.

Réactions du public

Le public et les critiques ont été charmés dès les premières minutes. L’originalité de l’œuvre et son univers enchanteur ont conquis tous les spectateurs présents, consacrant Jacques Demy comme un maître du cinéma poétique.

Un héritage cinématographique intemporel

Un classique intergénérationnel

Plus de cinquante ans après sa sortie, Peau d’Âne continue d’émerveiller petits et grands. Sa capacité à mêler modernité et tradition en fait un chef-d’œuvre intemporel, souvent étudié dans les écoles de cinéma et redécouvert à chaque génération.

Un symbole de créativité française

Ce film reste une démonstration éclatante du génie artistique de Jacques Demy et de sa capacité à transcender les frontières entre cinéma, musique et littérature.

Un voyage féérique

La première de Peau d’Âne de Jacques Demy reste un jalon dans l’histoire du cinéma français. Ce film, véritable ode à l’imagination, a marqué les esprits dès sa sortie et continue de susciter l’admiration. Sa magie demeure intacte, rappelant le pouvoir du cinéma de nous transporter dans des mondes merveilleux.

Le 15 décembre 1960, la Belgique célèbre un événement grandiose : le mariage du roi Baudouin avec Fabiola de Mora y Aragón. Cette union symbolique marque une nouvelle ère pour le royaume, entre tradition monarchique et modernité. Retour sur cette journée mémorable qui a uni un roi dévoué à une jeune aristocrate espagnole, suscitant l'enthousiasme des Belges et de l'Europe entière.

Une Rencontre Destinée

Baudouin, un roi solitaire

Devenu roi à seulement 21 ans après l’abdication de son père, Baudouin Ier était perçu comme un monarque sérieux et réservé. Son célibat prolongé, alors inhabituel pour un souverain, suscitait l'inquiétude parmi ses conseillers et ses sujets.

La rencontre avec Fabiola

Originaire d'une noble famille espagnole, Fabiola de Mora y Aragón se distinguait par son intelligence et sa piété. Leur rencontre, orchestrée par des amis communs, fut marquée par une profonde compatibilité. Pour beaucoup, leur union semblait écrite d’avance.

Les Préparatifs du Mariage

Une organisation grandiose

Le mariage de Baudouin et Fabiola fut préparé avec soin, mêlant protocole royal et ferveur populaire. Les cérémonies furent conçues pour renforcer l'image d'une monarchie proche de son peuple tout en respectant les traditions dynastiques.

La robe et les symboles

Fabiola portait une robe dessinée par le couturier espagnol Cristóbal Balenciaga. Ce choix soulignait son attachement à ses racines tout en mettant en avant la modernité et l’élégance. La simplicité de la tenue reflétait également sa personnalité discrète.

Le Jour du Mariage

Une double cérémonie

Le mariage royal comprenait deux étapes : une cérémonie civile au Palais Royal de Bruxelles suivie d’un office religieux en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. La dimension spirituelle était au cœur de cette union, reflétant la foi commune des deux époux.

Une ferveur populaire

Des milliers de Belges s’étaient rassemblés dans les rues pour acclamer le couple royal. Les festivités furent retransmises en direct à la télévision, rassemblant un public international. La joie collective marqua profondément les esprits.

Un Couple Royal Emblématique

L’image d’union et de stabilité

Le mariage de Baudouin et Fabiola offrait une image rassurante dans un monde en mutation. Leur complicité et leur engagement envers le royaume renforcèrent la popularité de la monarchie belge.

Une vie dédiée au service

Le couple, bien que sans enfants, consacra sa vie au bien-être de la nation. Leur mariage devint un symbole d’union spirituelle et d’amour authentique, inspirant admiration et respect.

L’Alliance Royale

Le mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola ne fut pas seulement une célébration royale, mais aussi un moment de communion entre un peuple et ses souverains. Leur union, empreinte de simplicité et de dignité, a marqué un chapitre important de l'histoire de la Belgique. Plus de 60 ans après, cet événement reste gravé dans la mémoire collective, rappelant l’importance des liens entre la monarchie et ses sujets.

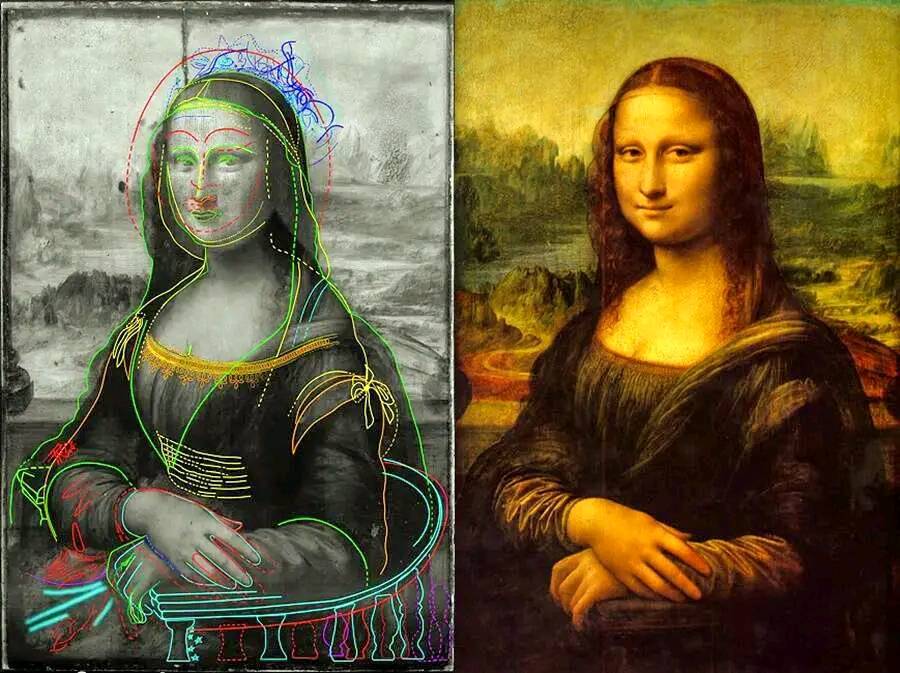

La Joconde de Léonard de Vinci, chef-d’œuvre inégalé de la Renaissance, fascine depuis des siècles. Mais derrière le sourire énigmatique de Mona Lisa pourrait se cacher un autre secret : une femme différente, révélée grâce à des techniques d’imagerie modernes. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur le processus créatif de Léonard de Vinci et les multiples vies de son œuvre. Cet article explore cette hypothèse intrigante et ses implications.

Une Découverte Technologique Révolutionnaire

L’Analyse par Imagerie Scientifique

En 2015, des experts utilisent une technologie d’imagerie appelée réflectographie infrarouge et fluorescence X pour explorer les couches cachées de la peinture. Ces techniques permettent de révéler des détails invisibles à l’œil nu et de remonter aux différentes étapes de création du tableau.

Une Femme Derrière Mona Lisa

Ces analyses dévoilent sous la Joconde une autre figure féminine, distincte de celle que nous connaissons. Le visage semble différent : les traits sont moins souriants, et la posture légèrement modifiée. Ce portrait sous-jacent suggère que Léonard a peut-être commencé un autre projet avant de le transformer en la Joconde que nous admirons aujourd’hui.

Qui Est Cette Femme Cachée ?

Une Commande Initiale ?

Certains historiens pensent que le portrait caché pourrait correspondre à une commande initiale pour une autre femme. Mona Lisa, ou Lisa Gherardini, épouse d’un marchand florentin, est généralement identifiée comme le modèle de la Joconde, mais ce portrait pourrait représenter une femme différente, liée à une autre commande.

Un Changement d’Intention

Léonard de Vinci, perfectionniste connu pour modifier ses œuvres en cours de création, aurait pu changer d’idée en cours de route. La figure cachée pourrait être une esquisse abandonnée ou le début d’une autre composition qu’il a ensuite recouverte pour réaliser la Joconde.

Pourquoi Léonard de Vinci a-t-il Modifié son Œuvre ?

Une Vision Artistique Évolutive

Léonard de Vinci était un artiste en constante recherche de perfection. Le passage d’un portrait plus traditionnel à une composition complexe, empreinte de mystère et d’innovation, correspond à son génie créatif. La Joconde actuelle incarne cette évolution, avec son sourire énigmatique et son paysage en arrière-plan.

Des Raisons Pratiques ou Commanditaires

Il est également possible que des raisons pratiques ou des demandes des commanditaires aient conduit Léonard à modifier son œuvre. Le portrait initial aurait pu être jugé inapproprié ou insatisfaisant, poussant l’artiste à réutiliser la toile pour une nouvelle composition.

L’Impact de cette Découverte

Une Nouvelle Lecture de la Joconde

Cette découverte bouleverse la manière dont nous percevons la Joconde. Elle n’est plus seulement un portrait unique, mais le résultat d’un processus complexe, où Léonard a exploré plusieurs idées avant d’arriver à son chef-d’œuvre final.

Une Porte Ouverte sur les Techniques de Léonard

Ces révélations offrent un aperçu fascinant des techniques de Léonard de Vinci. Elles montrent un artiste en perpétuelle expérimentation, repoussant les limites de la peinture et jouant avec les multiples couches de ses œuvres pour atteindre la perfection.

Les Secrets Enfouis sous la Joconde

La découverte d’une femme cachée sous la Joconde ajoute une nouvelle dimension au mystère entourant ce tableau légendaire. Plus qu’un simple portrait, cette œuvre devient une fenêtre sur le processus créatif de Léonard de Vinci, où chaque coup de pinceau raconte une histoire. Qu’elle soit une esquisse abandonnée ou une œuvre inachevée, la figure sous-jacente illustre le génie d’un artiste qui n’a cessé de transformer l’art de la Renaissance. Ce secret enfoui sous des siècles de peinture continue de captiver et de poser des questions sur l’héritage de Léonard de Vinci.

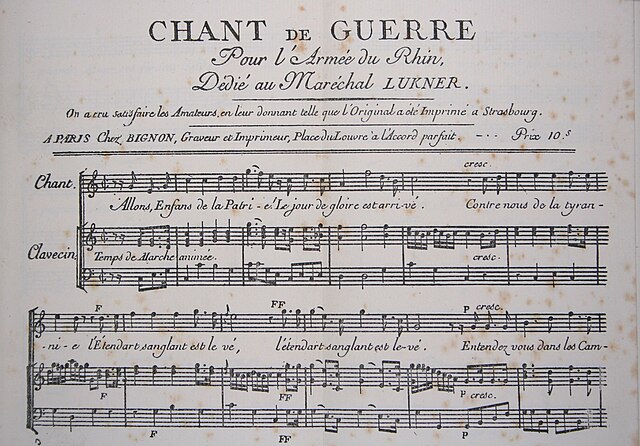

En 1981, Serge Gainsbourg, figure emblématique de la chanson française, crée une nouvelle onde de choc dans le monde culturel. Passionné par l’histoire et provocateur assumé, il s’offre le manuscrit signé de La Marseillaise, écrit par Claude Joseph Rouget de Lisle en 1792. Cet achat, à la fois acte symbolique et déclaration artistique, résonne comme une nouvelle étape dans sa relation complexe avec l’hymne national. Cet article explore cet événement marquant et les multiples significations qu’il revêt.

Un Achat Historique

Une Vente aux Enchères Pas Comme les Autres

C’est en 1981, lors d’une prestigieuse vente aux enchères à Paris, que Serge Gainsbourg fait l’acquisition du manuscrit signé de La Marseillaise. Le document, d’une valeur historique inestimable, témoigne de la création d’un hymne qui deviendra le symbole de la République française. Gainsbourg, fidèle à son goût pour les objets rares et significatifs, ne laisse pas passer l’occasion.

Une Passion pour l’Histoire

Au-delà de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète, Serge Gainsbourg est un amateur éclairé de l’histoire de France. Cet achat s’inscrit dans une démarche où l’artiste cherche à se rapprocher des figures et des événements qui ont façonné l’identité française.

La Relation de Gainsbourg avec La Marseillaise

Une Relecture Provocante

Quelques années avant cet achat, en 1979, Gainsbourg avait déjà fait parler de lui en revisitant La Marseillaise dans une version reggae intitulée Aux Armes et caetera. Cette interprétation moderne, bien que saluée par certains pour son audace, déclenche une vive polémique, notamment de la part d’anciens combattants.

De la Provocation à l’Appropriation

En acquérant le manuscrit original de La Marseillaise, Gainsbourg transforme ce symbole national en une propriété personnelle. Ce geste, bien qu’interprété comme une provocation par certains, illustre sa capacité à mêler histoire, art et controverse pour susciter le débat.

Les Réactions et Interprétations

Une Controverse Inévitable

L’annonce de l’achat ne passe pas inaperçue. Tandis que certains saluent l’initiative de Gainsbourg comme un hommage à l’hymne national, d’autres y voient une nouvelle provocation, en lien avec son passé sulfureux et ses déclarations publiques sur la culture et l’identité française.

Une Œuvre Vivante

Pour Gainsbourg, l’acquisition du manuscrit est plus qu’un acte d’achat : c’est une manière de réaffirmer que La Marseillaise appartient à tous, et pas seulement aux institutions. En plaçant l’histoire dans un cadre personnel, il questionne la place des symboles dans la société contemporaine.

L’Héritage de cet Achat

Un Acte Symbolique

L’achat du manuscrit de La Marseillaise par Serge Gainsbourg reste l’un des épisodes les plus marquants de son parcours artistique. Il reflète son goût pour les gestes symboliques et sa volonté de brouiller les frontières entre patrimoine et modernité.

Une Trace dans l’Histoire Culturelle

Aujourd’hui encore, cet événement illustre la manière dont un artiste peut interagir avec l’histoire nationale. Gainsbourg n’a pas seulement acquis un objet, il a enrichi le débat sur la place des symboles dans l’art et la culture populaire.

L’Homme qui Posséda le Manuscrit de La Marseillaise

En achetant le manuscrit de La Marseillaise, Serge Gainsbourg inscrit son nom dans une histoire qui dépasse le cadre de la musique. Provocateur pour certains, visionnaire pour d’autres, cet acte reflète la profondeur de sa réflexion sur l’identité française et son rapport à l’héritage culturel. Plus qu’un simple achat, il s’agit d’une déclaration artistique, qui continue de résonner bien après sa disparition.

Le 2 décembre 1959, la catastrophe du barrage de Malpasset, située près de Fréjus, dans le Var, plonge la France dans une profonde tristesse et une prise de conscience aiguë des risques liés aux infrastructures hydrauliques. Le barrage, conçu pour alimenter la région en eau potable et en irrigation, s'effondre brutalement, provoquant une inondation dévastatrice qui fait de nombreuses victimes. Cette tragédie, l’une des plus grandes de l’histoire industrielle française, a non seulement bouleversé la région, mais a également entraîné une réévaluation des normes de sécurité pour les barrages en France.

Contexte de la construction du barrage de Malpasset

Un projet ambitieux pour l'approvisionnement en eau

Le barrage de Malpasset a été construit à la fin des années 1950, dans le but d’assurer un approvisionnement stable en eau pour la ville de Fréjus et ses alentours. Il était situé sur la rivière Argens, et sa conception avait pour objectif de répondre aux besoins en eau de l’agriculture et de l’urbanisation croissante dans cette région de la Côte d’Azur.

Les caractéristiques techniques du barrage

Ce barrage en arc, haut de 42 mètres et long de 223 mètres, était conçu pour retenir jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau. Il s’agissait d’une structure moderne pour l’époque, qui devait résister aux conditions climatiques locales et aux variations des niveaux d’eau. Mais des défauts de conception et un manque de surveillance vont transformer ce projet en une tragédie.

Les événements du 2 décembre 1959

L’effondrement du barrage

Dans la nuit du 2 décembre 1959, après plusieurs jours de fortes pluies, le barrage de Malpasset cède. La rupture de la paroi amont du barrage libère soudainement une quantité énorme d’eau, qui dévale la vallée avec une violence inouïe. La vague de boue et d'eau atteint à grande vitesse la ville de Fréjus et les villages environnants, engendrant une catastrophe humaine et matérielle majeure.

Les conséquences immédiates

Le déluge provoqué par l'effondrement du barrage inonde rapidement les zones en aval, détruisant tout sur son passage. Des maisons sont emportées, des routes sont submergées et des milliers de personnes sont prises au piège. Les autorités locales, prises de court, mettent un certain temps à organiser les secours, ce qui aggrave encore le bilan humain de la catastrophe.

Le bilan humain et matériel

Un lourd bilan humain

Le bilan humain de la catastrophe est particulièrement tragique. On dénombre entre 400 et 500 victimes, principalement des habitants de Fréjus et des communes voisines. Le fleuve Argens, transformé en un torrent dévastateur, emporte tout sur son passage, notamment des maisons, des véhicules et des infrastructures. L'ampleur du désastre est telle que l'événement reste gravé dans la mémoire collective de la région.

Les dommages matériels

En plus des pertes humaines, les dommages matériels sont considérables. Des centaines de maisons sont détruites, des routes sont coupées, et des champs agricoles sont noyés sous les eaux. La ville de Fréjus et ses environs doivent faire face à une tâche immense de reconstruction après la catastrophe.

Les causes de l’effondrement et les leçons tirées

Les défauts de conception

L'effondrement du barrage de Malpasset est attribué à plusieurs facteurs, dont des défauts de conception et de construction. Une analyse a révélé que le béton utilisé pour la construction du barrage n’avait pas les propriétés nécessaires pour résister à la pression exercée par l'eau accumulée. De plus, la situation géologique particulière du site a été mal évaluée. Le barrage a été construit sur un terrain instable, ce qui a contribué à la rupture.

Les lacunes de la surveillance

En plus des défauts techniques, une surveillance insuffisante des conditions du barrage a également joué un rôle dans la catastrophe. Bien que des signes de faiblesse aient été observés dans les mois précédant l’effondrement, aucune action préventive n’a été prise pour remédier à ces problèmes. Cette négligence a été largement critiquée et a conduit à une refonte des normes de sécurité pour les barrages en France.

Un tournant pour la sécurité des infrastructures en France

La catastrophe du barrage de Malpasset a non seulement marqué la fin tragique de nombreuses vies humaines, mais elle a aussi révélé des failles profondes dans les systèmes de contrôle et de construction des grandes infrastructures en France. Cette tragédie a conduit à une révision des normes de sécurité, avec la mise en place de réglementations plus strictes pour garantir la sécurité des barrages et des structures similaires. Aujourd’hui, le souvenir de cet événement reste un avertissement sur la nécessité de garantir une surveillance rigoureuse et des infrastructures fiables pour prévenir de telles catastrophes.

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 181, un plan qui préconise le partage de la Palestine en deux États distincts : un pour les Juifs et un pour les Arabes. Cette décision marque un moment clé dans l'histoire du Moyen-Orient, avec des conséquences profondes sur les relations entre les communautés juives et arabes, ainsi que sur l'avenir de la région. Alors que le plan est accueilli positivement par les dirigeants sionistes, il suscite une vive opposition parmi les pays arabes et les Palestiniens. Cet article explore le contexte historique, les enjeux et les répercussions de cette décision majeure.

Le Contexte Historique de la Palestine avant 1947

La Palestine sous Mandat Britannique

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine est sous mandat britannique, conformément aux accords de la Société des Nations. Le mandat, mis en place en 1920, vise à administrer le territoire après la chute de l'Empire ottoman, tout en favorisant la création d’un foyer national juif, selon la Déclaration Balfour de 1917. Toutefois, les tensions entre les communautés juive et arabe s'intensifient, chacun revendiquant des droits sur la terre de Palestine.

L'essor du nationalisme juif et arabe

Le mouvement sioniste, dirigé par des figures comme Theodor Herzl, voit une augmentation significative de l'immigration juive en Palestine durant les années 1920 et 1930, en grande partie en réponse à la persécution des Juifs en Europe. En parallèle, le nationalisme arabe, soutenu par les communautés locales, s'intensifie, refusant l'immigration juive et revendiquant l'indépendance pour la Palestine. Les émeutes arabes de 1936-1939 et la répression britannique exacerbent ces tensions, alors que les deux communautés se confrontent sur le sol palestinien.

La Problématique du Partage de la Palestine

L'impact de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah ont des conséquences profondes sur la question palestinienne. La persécution systématique des Juifs en Europe crée un sentiment urgent de nécessité d’un État juif pour fournir une sécurité aux survivants. Après la guerre, la pression internationale sur le Royaume-Uni pour ouvrir les portes de la Palestine aux réfugiés juifs devient de plus en plus forte. Le Royaume-Uni, épuisé par la guerre et incapable de gérer les tensions croissantes en Palestine, cherche une solution internationale.

La création de la Commission d’enquête des Nations Unies (UNSCOP)

Face à l'impasse, l'Assemblée générale des Nations Unies établit la Commission spéciale des Nations Unies sur la Palestine (UNSCOP) en 1947, chargée de trouver une solution au conflit. Après avoir mené des enquêtes sur le terrain et entendu les différentes parties prenantes, l'UNSCOP propose un plan de partition visant à diviser la Palestine en deux États indépendants, un juif et un arabe, tout en faisant de Jérusalem une ville internationale sous contrôle international en raison de sa valeur religieuse pour les trois grandes religions monothéistes.

Le Plan de Partage de l'ONU et ses Répercussions

Le vote du plan de partition par l’ONU

Le 29 novembre 1947, après un intense débat, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 181 par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. Le plan prévoit la création d'un État juif représentant environ 55 % du territoire, un État arabe représentant 45 %, et une zone internationale pour Jérusalem. Ce partage est une tentative de répondre à la fois aux revendications sionistes pour un foyer national juif et aux aspirations nationalistes arabes.

L’acceptation et le rejet du plan

Le plan de partition est largement accepté par les dirigeants sionistes, qui y voient une reconnaissance internationale de leur droit à un État. Cependant, il est rejeté par les pays arabes et les Palestiniens, qui considèrent le partage de la Palestine comme une violation de leurs droits sur la totalité du territoire. Pour les Arabes, le plan de partition est perçu comme une injustice, car ils estiment que la population juive n’y représente qu’une proportion bien plus faible de la population totale et qu’elle ne devrait pas avoir la majorité du territoire.

Les Conséquences du Plan de Partage et la Guerre de 1948

La guerre civile en Palestine et la montée des violences

Après l'adoption du plan, la situation en Palestine se détériore rapidement. Les tensions entre les communautés juives et arabes se transforment en violences ouvertes, marquées par des attaques mutuelles, des massacres et des déplacements forcés. Les groupes paramilitaires juifs, comme la Haganah, et les forces arabes locales entrent en conflit, créant une guerre civile qui précède la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël.

La guerre israélo-arabe de 1948

Le 14 mai 1948, le jour où l'État d'Israël est proclamé, les pays arabes voisins (Égypte, Jordanie, Irak, Liban et Syrie) interviennent militairement pour tenter de stopper la création de l'État juif. La guerre israélo-arabe de 1948, également connue sous le nom de la Nakba (la "catastrophe" pour les Palestiniens), entraîne la victoire de l'État d'Israël, l'exode massif de réfugiés palestiniens et l'occupation d'une grande partie du territoire prévu pour l'État arabe.

L’Héritage du Plan de Partage de l'ONU

L'État d'Israël et les réfugiés palestiniens

Le plan de partition et ses conséquences laissent un héritage complexe. Tandis qu’Israël est reconnu comme un État souverain, le sort des Palestiniens reste une question non résolue. Des centaines de milliers de Palestiniens sont déplacés ou fuient pendant la guerre de 1948, et le statut des réfugiés palestiniens devient l’une des questions centrales du conflit israélo-palestinien.

Les tentatives de paix et la persistance du conflit

Depuis 1947, de nombreuses tentatives de résoudre le conflit israélo-palestinien ont été entreprises, y compris les accords d’Oslo dans les années 1990. Cependant, la question du partage du territoire, du statut de Jérusalem et des droits des Palestiniens demeure un point de friction majeur. Le plan de partition de 1947 a jeté les bases du conflit moderne, et les enjeux de la paix restent au cœur des discussions internationales aujourd'hui.

Un Plan de Partage et ses Conséquences

Le vote de l'ONU en 1947 pour le partage de la Palestine fut un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Bien qu’il ait conduit à la création de l’État d’Israël, il a également engendré des conflits qui persistent encore aujourd’hui. Le plan de partition, loin d’être une solution simple, a exacerbé les divisions et créé un héritage de tensions qui perdure dans la région. L’adoption de la résolution 181 reste un jalon important dans l’histoire moderne, mais les questions qu’il a soulevées continuent de façonner le paysage politique du Moyen-Orient.

En 1922, l'un des archéologues les plus célèbres de l'histoire, Howard Carter, fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de l'Égypte ancienne : la tombe presque intacte du pharaon Toutankhamon. Cette découverte, faite dans la Vallée des Rois, révéla des trésors d'une richesse et d'une beauté inégalées, tout en plongeant le monde dans un mystère fascinant. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette découverte épique et son impact sur l'archéologie et l'histoire.

L'Avant-Découverte - Les Premières Pistes

Avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, l’Égypte regorgeait déjà de nombreux trésors et découvertes archéologiques majeures. Cependant, la tombe du jeune pharaon, mort à un âge précoce, échappait encore aux archéologues. Howard Carter, accompagné de son mécène, Lord Carnarvon, avait dévoué de nombreuses années à rechercher ce qui semblait être une tombe disparue.

L'Échec et la Persévérance de Carter

Carter n'était pas un inconnu dans le domaine de l'archéologie égyptienne. Il avait déjà effectué plusieurs fouilles fructueuses, mais la découverte de Toutankhamon représentait un défi de taille. Après des années d'échec, il commença à douter de l'existence même de la tombe du jeune pharaon. Pourtant, il persista.

La Découverte - Un Moment Historique

En novembre 1922, un événement majeur allait changer la face de l'archéologie. Après avoir découvert un escalier caché dans la Vallée des Rois, Carter ouvrit une porte scellée qui menait à une chambre funéraire inédite, presque intacte.

Le Trésor Inestimable

À l'intérieur, des milliers d'objets, d'artefacts et de bijoux furent découverts, représentant l'opulence du règne de Toutankhamon. Parmi eux, le célèbre masque funéraire en or massif, une des images les plus emblématiques de l’Égypte ancienne.

La Surprise du Contenu

Contrairement à de nombreuses tombes royales, celle de Toutankhamon était pratiquement intacte, comme si le pharaon avait été enterré il y a peu de temps, et non il y a des siècles. Cela offrait une occasion unique de mieux comprendre les rituels funéraires et la vie dans l’Égypte ancienne.

L'Héritage de la Découverte

La découverte de la tombe de Toutankhamon n'a pas seulement enrichi le savoir historique, mais elle a aussi donné lieu à des mystères persistants. Les artefacts extraits ont permis d'approfondir nos connaissances sur l'art, la culture et la politique de l'Égypte ancienne, mais des questions subsistent sur les circonstances mystérieuses de la mort prématurée de Toutankhamon.

L'Impact Culturel

Au-delà des découvertes matérielles, la tombe de Toutankhamon a alimenté une fascination mondiale pour l'Égypte antique. Elle a inspiré de nombreuses expositions, recherches, et publications.

Les Controverses et la Malédiction

Le mystère entourant la mort du jeune pharaon et l’éventuelle malédiction liée à sa tombe ont fait l'objet de spéculations populaires, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette découverte historique.

Un Trésor Enseveli dans les Sables du Tempsn

La découverte de la tombe de Toutankhamon a marqué un tournant dans l’histoire de l’archéologie. Ce trésor exceptionnel a non seulement enrichi notre compréhension de l'Égypte ancienne, mais a aussi capté l’imagination de millions de personnes à travers le monde. Plus de 100 ans après cette découverte, l'héritage de Toutankhamon continue de fasciner et d'inspirer, soulignant l'importance de la persévérance et de la recherche scientifique dans la quête de notre histoire.

Le papier toilette est un produit quotidiennement utilisé dans le monde entier, mais peu de gens connaissent son histoire ou son origine. De simples rouleaux devenus incontournables dans nos vies modernes, le papier toilette a pourtant une histoire fascinante, marquée par des innovations et des changements sociaux. De ses débuts rudimentaires à son état actuel, il a traversé les siècles et évolué selon les besoins et les habitudes des civilisations. Cet article vous invite à explorer les origines du papier toilette, ses évolutions et son impact sur la vie quotidienne.

Les Prémices du Papier Toilette

L'Antiquité : Des Matériaux Naturels

Bien avant l'invention du papier toilette tel que nous le connaissons aujourd'hui, les civilisations anciennes utilisaient divers matériaux pour se nettoyer après leurs besoins naturels. Dans la Rome antique, par exemple, les Romains utilisaient des éponges fixées sur des bâtons, trempées dans de l'eau salée ou vinaigrée. En Chine, aux environs du 6e siècle, des morceaux de bambou ou des feuilles étaient utilisés à cet effet.

Le Moyen Âge et l'Évolution des Pratiques

Au Moyen Âge, les Européens utilisaient principalement des tissus, des pierres ou des morceaux de paille pour l’hygiène intime. À cette époque, l’usage du papier pour ces tâches était très limité, principalement réservé aux classes privilégiées.

Chapitre 2 : L'Invention du Papier Toilette Moderne

L'Émergence en Chine

Le véritable tournant dans l’histoire du papier toilette a eu lieu en Chine. En 1393, sous la dynastie Ming, le gouvernement impérial distribue du papier pour des fins d’hygiène personnelle, marquant ainsi l'invention du papier toilette tel que nous le connaissons. Ce papier était spécialement fabriqué pour être doux et non irritant.

La Diffusion en Europe

Le papier toilette arrive en Europe au 17e siècle, mais ce n’est qu’au 19e siècle que son usage se démocratise. En 1857, un homme d’affaires américain, Joseph Gayetty, commercialise les premières feuilles de papier toilette modernes, vendues sous le nom de "Gayetty's Medicated Paper". Bien que ces feuilles étaient imprégnées de substances médicinales, elles étaient considérées comme un produit de luxe et non encore largement utilisées.

La Production et l'Industrialisation

La Mécanisation du Papier Toilette

L'industrialisation du papier toilette a commencé à la fin du 19e siècle. L'invention du rouleau de papier toilette en 1871 par l'inventeur américain Seth Wheeler a facilité sa production en masse et a permis de rendre ce produit accessible à une plus grande partie de la population. Cela a constitué une véritable révolution dans la manière dont les gens se sont nettoyés au fil des siècles.

L'Invention du Papier Toilette Parfumé et Coloré

Au début du 20e siècle, l'innovation continue avec l'ajout de parfums et de couleurs. L’entreprise Scott Paper Company, par exemple, a lancé le premier papier toilette perforé et enroulé en rouleau, ce qui facilitait son utilisation. Au fil des décennies, la qualité du papier a continué à évoluer avec des textures plus douces, des améliorations écologiques et des produits hypoallergéniques.

Le Papier Toilette Aujourd'hui

Des Innovations Respectueuses de l'Environnement

Le papier toilette moderne est désormais produit avec un souci de durabilité. Les fabricants utilisent des matériaux recyclés ou cultivent des arbres spécifiquement pour la production de papier toilette. De plus, des produits tels que le papier toilette sans plastique et les alternatives biodégradables sont de plus en plus populaires.

Le Papier Toilette de Luxe

Avec le développement de l'industrie, des marques ont lancé des gammes de papier toilette de luxe, proposant des produits à la texture ultra-douce, souvent avec des ajouts de lotions ou d'huiles essentielles pour une expérience encore plus agréable.

Une Invention Qui a Changé le Monde

De l'antiquité jusqu’à aujourd'hui, le papier toilette a traversé l'histoire sous diverses formes, avec des matériaux de plus en plus raffinés. Aujourd'hui, il est devenu un produit essentiel et quotidien dans les foyers du monde entier, mais son histoire est un parfait exemple de l'innovation continue face à des besoins simples mais fondamentaux.

La baguette de pain est l’un des symboles les plus emblématiques de la culture française. Ce pain long et fin, à la croûte dorée et croustillante, est une part intégrante de la vie quotidienne en France, et sa consommation est un véritable rituel. Mais d’où vient cette tradition, qui semble si ancrée dans le patrimoine national ? La baguette, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a une histoire riche, qui mêle influences anciennes, innovations techniques et évolutions sociales. Ce voyage à travers le temps nous permet de mieux comprendre comment cette spécialité est devenue l'élément incontournable des repas français.

Les Origines du Pain en France

Les premières formes de pain en France

Avant la baguette, le pain en France avait des formes diverses, souvent rondes ou ovales, et était cuit dans des fours communautaires. Depuis l’Antiquité, le pain est un aliment de base, et sa fabrication a évolué au fil des siècles. Au Moyen Âge, les boulangers utilisaient des fours en pierre pour cuire des miches de pain, et les recettes variaient selon les régions et les classes sociales.

L’influence de la Révolution industrielle

Le développement de la baguette telle que nous la connaissons est lié à l'industrialisation de la production du pain, notamment au XIXe siècle. Avec l’essor de la boulangerie mécanique et des techniques de levée de la pâte, de nouvelles formes de pain, plus légères et plus aérées, ont vu le jour. C'est à cette époque que la baguette commence à prendre forme, s’éloignant des anciennes miche et des pains ronds.

L’Invention de la Baguette Moderne

La baguette et les avancées techniques

Si la baguette existait sous diverses formes avant le XXe siècle, c’est durant cette période qu’elle a pris son apparence définitive. L’introduction de la farine blanche, de meilleurs systèmes de levée et de pétrissage, ainsi que des méthodes de cuisson optimisées ont permis de créer une pâte plus légère et une croûte plus croustillante. Ces avancées ont donné naissance à la baguette, qui s’est rapidement imposée comme un produit de consommation de masse.

La baguette et la Première Guerre mondiale

Un tournant important pour la popularité de la baguette a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. La nécessité de rationner les ressources alimentaires a conduit à une production de pain plus efficace et plus rapide, ce qui a favorisé la production de baguettes. Ces dernières, plus petites et plus faciles à transporter que les grandes miches traditionnelles, sont devenues un aliment pratique pour les soldats et les civils.

La Baguette de Pain dans la Culture Française

Un symbole national

Au fil des décennies, la baguette est devenue bien plus qu’un simple aliment : elle est devenue un symbole de l’identité et de la culture françaises. La manière de la porter sous le bras, le matin, dans les rues des villes et villages, est devenue un geste quotidien, presque sacré. La baguette incarne le savoir-faire artisanal des boulangers français, et elle est l’une des premières choses que l’on associe à la France, bien au-delà de ses frontières.

La baguette et les lois françaises

La baguette a également une place importante dans la législation française. En 1993, une loi a été adoptée pour réglementer la fabrication de la baguette de pain, en précisant qu’elle devait être faite uniquement de farine, d’eau, de levure et de sel, sans additifs chimiques. Cette réglementation vise à préserver la qualité et l’authenticité du produit. En 2018, l'UNESCO a même inscrit le « savoir-faire des boulangers » dans le patrimoine culturel immatériel de l’humanité, renforçant ainsi le caractère iconique de la baguette.

L’Artisanat de la Baguette Aujourd’hui

La baguette dans l'ère moderne

Aujourd’hui, la baguette est plus que jamais présente dans la vie quotidienne des Français. La mondialisation n'a pas effacé la tradition, et de nombreuses boulangeries continuent de produire des baguettes selon les méthodes artisanales. En parallèle, les nouvelles tendances alimentaires, comme les baguettes au levain ou à base de farines complètes, montrent l’évolution continue du produit, tout en respectant les traditions.

Les défis de l’industrie de la baguette

Cependant, l’industrie de la baguette fait face à plusieurs défis, notamment la concurrence des pains industriels et la montée en puissance de la boulangerie artisanale. Malgré cela, la baguette continue de résister, et la recherche de la meilleure baguette reste une quête permanente pour les boulangers français. Chaque région, chaque ville, chaque quartier a ses propres traditions en matière de baguette, ce qui contribue à la richesse de cette spécialité.

L’Héritage Vivant de la France

La baguette, aujourd’hui associée à l’image même de la France, possède une histoire fascinante qui reflète l’évolution sociale, économique et culturelle du pays. De ses origines dans les anciennes formes de pain à son statut d’icône nationale, la baguette est bien plus qu’un simple aliment : elle incarne l’art de vivre à la française. À travers ses différentes formes et variantes, la baguette demeure un lien fort entre le passé et le présent, et un symbole de la continuité des traditions en France.

Blanche-Neige est aujourd’hui l’un des contes de fées les plus connus, popularisé par les frères Grimm et immortalisé par Disney. Mais derrière cette histoire classique de la jeune princesse aux cheveux noirs comme l'ébène, il existe un passé mystérieux et des origines parfois plus sombres que ce que nous raconte la version enchantée que nous connaissons. Cet article explore les sources historiques, les interprétations symboliques, et les origines mystérieuses de Blanche-Neige, dévoilant des facettes méconnues de ce conte intemporel.

Les Origines Historiques du Conte

Les Frères Grimm et la Collecte des Contes Populaires

Jacob et Wilhelm Grimm, linguistes et folkloristes allemands, ont publié leur recueil de contes en 1812. Inspirés par des légendes européennes transmises de génération en génération, ils ont collecté des histoires populaires, dont Blanche-Neige. Bien qu’ils aient modifié certains aspects pour en adoucir le contenu, la version des Grimm reste plus brutale que les adaptations modernes.

Blanche-Neige et son Inspiration Réelle : Margaretha von Waldeck

Certains historiens pensent que l’histoire de Blanche-Neige pourrait s'inspirer de Margaretha von Waldeck, une noble allemande du XVIe siècle, réputée pour sa grande beauté. Margaretha est empoisonnée à 21 ans, possiblement par des ennemis politiques. Les liens entre sa vie et le conte de Blanche-Neige sont nombreux, notamment les éléments de jalousie, de beauté, et de trahison.

Les Symboles et les Thèmes Cachés

La Méchante Reine et le Miroir : La Jalousie et l'Obsession de la Beauté

La marâtre de Blanche-Neige est souvent perçue comme le symbole de la vanité et de la jalousie. Dans le conte, son miroir magique reflète son obsession de rester la plus belle. Certains interprètes y voient une critique de la société, pour laquelle l’apparence et la jeunesse sont des valeurs primordiales. En outre, la jalousie destructrice de la reine rappelle les conflits familiaux et les rivalités au sein de la noblesse.

La Pomme Empoisonnée : Une Symbolique Ambiguë

La pomme empoisonnée est l’un des symboles les plus puissants du conte. Rappelant la pomme d’Ève, elle représente à la fois la tentation et la trahison. La pomme pourrait aussi symboliser la transition de Blanche-Neige vers l'âge adulte, l’innocence perdue et les dangers qui guettent la jeunesse. En mordant la pomme, Blanche-Neige s'endort, marquant symboliquement la fin de son enfance.

Les Sept Nains et leur Signification

Figures du Labeur et de la Marginalité

Les sept nains sont des figures marginales dans la société du conte, vivant reclus dans la forêt et travaillant à la mine. Ils pourraient représenter les travailleurs isolés de la société féodale ou encore des figures de sagesse et de protection. Les frères Grimm pourraient avoir inclus ces personnages pour accentuer l’isolement de Blanche-Neige et la nécessité d’amis inhabituels dans un monde hostile.

Les Nains : Des Personnages d'Aide et de Protection

Les nains deviennent les protecteurs de Blanche-Neige, l’accueillant dans leur foyer. En psychologie, ils symbolisent les éléments de soutien qui apparaissent lors de périodes difficiles. Ils prennent soin de la jeune fille et illustrent une solidarité simple mais précieuse, en contraste avec la cruauté de la cour royale.

La Résonance du Conte à Travers les Âges

Blanche-Neige dans les Adaptations Modernes

Depuis la version des frères Grimm, Blanche-Neige a été réinterprétée de nombreuses fois. L’adaptation de Disney en 1937 reste la plus connue, mais elle a adouci de nombreux aspects sombres du conte pour le rendre accessible aux enfants. De nombreuses œuvres contemporaines revisitent cette histoire pour explorer des thèmes plus sombres, parfois en recentrant l'intrigue sur la Reine ou en revisitant la psychologie de Blanche-Neige.

Un Conte au Symbolisme Universel

Blanche-Neige continue de résonner parce qu’il parle de thèmes universels : la jalousie, la beauté, la famille et la survie dans un monde dangereux. Que ce soit sous forme de conte de fées ou de drame psychologique, cette histoire de rivalité entre une belle-mère et sa belle-fille captive par son intemporalité et la force de ses symboles.

Une Histoire Aux Multiples Facettes

La véritable histoire de Blanche-Neige est bien plus complexe que la version douce et enchantée que nous avons tendance à associer aux contes de fées. Derrière les apparences, le conte de Blanche-Neige contient des leçons sur les relations humaines, la société et le passage à l'âge adulte. Ce récit éternel rappelle que les contes de fées, loin d'être de simples divertissements, portent des messages profonds qui continuent d'inspirer et de captiver les esprits à travers les générations.

Louis VIII, fils de Philippe Auguste et roi de France, reste un souverain moins connu que son illustre père ou son fils, Louis IX (Saint Louis). Pourtant, des anecdotes surprenantes parsèment son règne et sa vie privée, notamment celle où il aurait refusé de passer une nuit avec une vierge. Cet épisode intrigue autant qu’il interpelle, révélant des aspects peu explorés de la personnalité de ce monarque médiéval et de la société dans laquelle il vivait.

Louis VIII, un roi pieux et guerrier

Le contexte historique

Louis VIII monta sur le trône en 1223 après avoir servi comme héritier durant le règne militaire et diplomatique de Philippe Auguste. Il hérite d’un royaume en pleine expansion, marqué par des conflits avec l’Angleterre et les Cathares. En tant que roi, Louis VIII poursuivit ces campagnes, adoptant une politique guerrière mais pieuse, fidèle aux valeurs chrétiennes de son époque.

Un roi profondément religieux

Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Louis VIII était connu pour sa ferveur religieuse. Cette piété ne s’arrêtait pas aux seules questions spirituelles, mais imprégnait aussi sa conduite personnelle, influençant ses décisions, même dans sa vie conjugale.

Le refus de la virginité – une anecdote révélatrice

L’origine de l’histoire

L’histoire du refus de Louis VIII de coucher avec une vierge provient de récits médiévaux et de chroniques qui relatent des événements significatifs de la vie de la noblesse. Bien que les détails varient, ce récit intrigue, car il révèle un comportement atypique pour un roi de son époque, où les liaisons amoureuses, même extraconjugales, étaient souvent tolérées.

Un acte de moralité ou de superstition ?

Les motivations derrière ce refus sont sources de spéculations. Certains historiens pensent qu’il s’agit d’un acte de piété, Louis VIII souhaitant respecter la chasteté de cette jeune femme. D’autres voient en cela une superstition, liée aux croyances médiévales qui attribuaient des pouvoirs mystérieux à la virginité. Peut-être cherchait-il simplement à préserver une certaine pureté spirituelle.

L’importance de la morale et de la piété au Moyen Âge

La place de la virginité dans la société médiévale

Au Moyen Âge, la virginité revêtait une importance particulière, surtout dans les classes nobles et royales. La pureté des femmes, en particulier, était considérée comme un symbole de vertu, et les vierges étaient souvent vénérées ou protégées par les lois de l’époque.

La chasteté au cœur de la religion et de la morale

Dans une époque où le christianisme imprégnait tous les aspects de la vie, la chasteté et la maîtrise de soi étaient des vertus essentielles pour les souverains. Louis VIII, en refusant cette union, aurait ainsi manifesté une volonté d’appliquer à sa vie privée les valeurs spirituelles et morales qu’il défendait publiquement.

L'héritage de Louis VIII et son influence sur la monarchie française

Un roi à contre-courant des mœurs de son temps

Louis VIII, en refusant cet acte, démontre un contraste frappant avec certains souverains de son époque, pour qui la virilité et les conquêtes amoureuses étaient des signes de puissance. Son attitude pourrait donc être vue comme un modèle de royauté morale, orientée vers une forme de gouvernance pieuse et éthique.

Une lignée marquée par la piété

Cet événement de la vie de Louis VIII préfigure peut-être l’image pieuse de son fils, Louis IX, plus tard connu sous le nom de Saint Louis. Ce dernier, bien que lui aussi souverain guerrier, était célèbre pour sa piété et ses valeurs morales, marquant la continuité d’une tradition de foi au sein de la monarchie capétienne.

L’anecdote du refus de Louis VIII de passer une nuit avec une vierge est un épisode intrigant qui questionne sur la morale et les convictions religieuses de ce roi méconnu. Plus qu’une simple curiosité historique, cette histoire révèle les tensions entre le devoir royal et les valeurs spirituelles au sein de la cour française médiévale. Ce refus incarne peut-être, en fin de compte, une forme de dévotion unique dans la longue lignée des souverains français, rappelant l’importance de la piété au cœur même du pouvoir.