À regarder en ce moment

La dernière offensive d’Hitler : l’opération Wacht am Rhein et la bataille des Ardennes

Regarder

La bataille de Verdun : le piège de l’usure, l’enfer de 1916

Regarder

Eva Braun : de la compagne de l’ombre au suicide dans le bunker d’Hitler

Regarder

Les plans secrets d’Hitler pour détruire Paris

1. Le chaos militaire 2. Le manque de temps 3. La réticence de von Choltitz 4. Le sentiment de fatalité

Regarder

Pour prendre le temps de lire

Pourquoi le logo d’Apple est une pomme croquée ?

La silhouette d'une pomme croquée est instantanément reconnaissable dans le monde entier. Symbole de la marque Apple depuis ses débuts, ce logo simpl…

Lire l’article

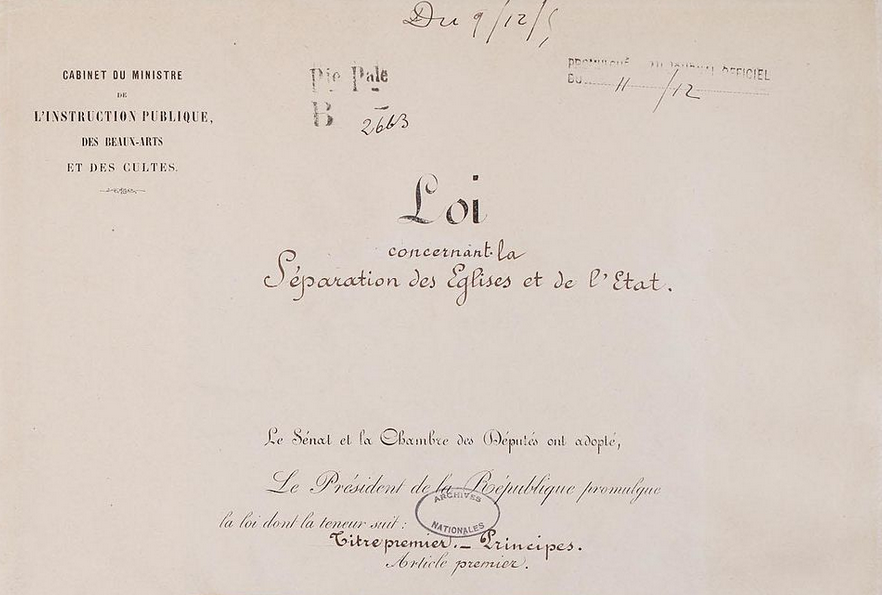

Il y a 120 ans : la loi de 1905 séparait l’Église et l’État

En décembre 1905, la France tournait une page fondamentale de son histoire politique et religieuse. Par la loi de séparation des Églises et de l’État…

Lire l’article

Célébrons Saint-Nicolas : Une Tradition Ancrée dans les Siècles

La fête de Saint-Nicolas, célébrée chaque année avec ferveur dans de nombreuses régions d’Europe, est une tradition riche en histoire et en symbolism…

Lire l’articleUn jour comme aujourd’hui…

13 Décembre 1642 : Abel Tasman - Le Navigateur qui Révéla la Nouvelle-Zélande à l’Europe

Abel Tasman, navigateur néerlandais du XVIIe siècle, occupe une place particulière dans l’histoire des explorations européennes. En 1642, il devient …

Lire l’éphéméride

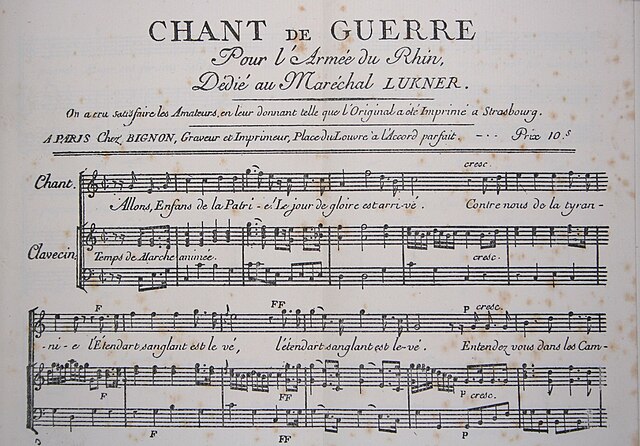

13 Décembre 1981 : Serge Gainsbourg et La Marseillaise - Quand un Artiste Acquiert l’Histoire

En 1981, Serge Gainsbourg, figure emblématique de la chanson française, crée une nouvelle onde de choc dans le monde culturel. Passionné par l’histoi…

Lire l’éphéméride

12 Décembre 1961 : L’Affaire Marie Besnard - Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné …

Lire l’éphéméride