Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Etats Unis

Le 10 janvier 1917 marque la disparition de William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Figure emblématique de l’Ouest américain, il incarne à lui seul une époque, un mythe et une aventure. De chasseur de bisons à showman mondialement célèbre, sa vie reflète les contradictions et les aspirations du Far West. Cet article retrace les grandes étapes de sa vie et explore l’héritage laissé par cette icône légendaire.

Les débuts modestes d’une future légende

Une enfance marquée par les bouleversements

Né le 26 février 1846 dans l’Iowa, William Frederick Cody grandit dans un contexte de tensions politiques et sociales aux États-Unis. Sa famille déménage fréquemment, ce qui le confronte très tôt aux réalités de l’Amérique en expansion.

Un jeune homme aux multiples talents

Dès l’adolescence, Cody travaille comme convoyeur, trappeur et messager pour le Pony Express. Ces expériences façonnent son caractère intrépide et nourrissent les récits qui contribueront à bâtir sa légende.

Buffalo Bill : du chasseur au héros national

La chasse aux bisons

Dans les années 1860, Cody se fait un nom comme chasseur de bisons pour nourrir les ouvriers des chemins de fer. Il aurait abattu près de 4 000 bisons en moins de deux ans, un exploit qui lui vaut le surnom de "Buffalo Bill".

L’émergence du héros populaire

Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il est recruté comme éclaireur pour l’armée américaine, participant à plusieurs conflits avec les tribus amérindiennes. Ces exploits, souvent romancés, le transforment en héros national grâce à la littérature populaire et aux journaux de l’époque.

Le showman : Buffalo Bill’s Wild West

La création d’un spectacle mythique

En 1883, Cody lance le Buffalo Bill’s Wild West Show, un spectacle grandiose qui met en scène des épisodes marquants de l’histoire de l’Ouest américain. Avec des cavaliers, des tireurs d’élite et même des Amérindiens comme Sitting Bull, il recrée une version idéalisée et dramatique de cette époque.

Une célébrité internationale

Le spectacle connaît un succès phénoménal aux États-Unis et en Europe, où Cody devient une véritable star. Son charisme et sa mise en scène captivante séduisent des millions de spectateurs, dont la reine Victoria et le pape Léon XIII.

La fin d’une époque

Un déclin économique et personnel

À mesure que l’Amérique entre dans le XXe siècle, l’intérêt pour le Far West romantisé décline. Cody subit des revers financiers, mais continue à se produire jusqu’à la fin de sa vie, fidèle à son rôle de showman.

La mort d’un symbole

Buffalo Bill s’éteint le 10 janvier 1917, à l’âge de 70 ans, dans le Colorado. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle de la conquête de l’Ouest et des grandes légendes américaines.

Un héritage intemporel

William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire américaine. À travers son spectacle et sa vie, il a contribué à forger l’image mythique du Far West, à mi-chemin entre réalité et légende. Aujourd’hui encore, son nom résonne comme le symbole d’un monde à jamais révolu.

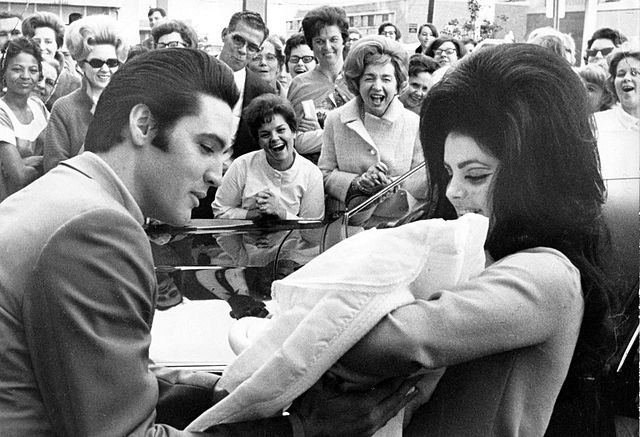

Le 8 janvier 1935, dans une petite maison de Tupelo, Mississippi, naît Elvis Aaron Presley, celui qui allait devenir l’une des plus grandes icônes de la musique et de la culture pop. Derrière ce début modeste se cache une destinée extraordinaire, marquée par des influences musicales variées et un charisme inégalé. Cet article explore la naissance et les premiers pas de celui que l’on surnomme encore aujourd’hui "The King".

Les Origines Modestes d’une Légende

Une Naissance Marquée par la Tragédie

Elvis Presley voit le jour dans une famille pauvre de Tupelo. Sa naissance est marquée par un drame : son frère jumeau, Jesse Garon Presley, naît mort-né, un événement qui laissera une empreinte émotionnelle sur sa vie et celle de sa famille.

Une Enfance dans la Simplicité

Vivant dans une maison à deux pièces construite par son père, Vernon, Elvis grandit dans des conditions modestes. Sa famille, profondément religieuse, fréquente régulièrement l’église, où il est exposé pour la première fois aux chants gospel qui influenceront sa carrière musicale.

Les Premiers Pas d’Elvis dans la Musique

Une Passion Décelée Très Tôt

Dès son plus jeune âge, Elvis montre un intérêt pour la musique. À 10 ans, il reçoit sa première guitare, un cadeau modeste mais significatif qui marque le début de son aventure musicale.

Les Influences Musicales du Sud

Grandissant dans le Mississippi, Elvis est bercé par une diversité de styles musicaux : le gospel à l’église, la country à la radio et le blues dans les quartiers afro-américains. Cette fusion unique d’influences deviendra la signature de son style révolutionnaire.

Le Chemin vers la Gloire

Une Éducation à l’Écart des Lumières

Elvis est un enfant réservé et souvent moqué pour son style particulier, notamment ses cheveux longs pour l’époque. Pourtant, il nourrit discrètement l’ambition de devenir une star.

L’Impact des Premières Performances

Sa famille déménage à Memphis en 1948, où Elvis découvre l’effervescence culturelle de la ville. Il commence à enregistrer des chansons pour le plaisir, jusqu’à ce que sa voix soit repérée par Sam Phillips, producteur de Sun Records, qui comprend rapidement son potentiel unique.

L’Héritage d’une Naissance

L’Étoile qui a Changé la Musique

De ses débuts modestes à son ascension fulgurante, Elvis Presley redéfinit les codes de la musique populaire, combinant énergie, émotion et innovation. Sa naissance marque le point de départ d’une révolution culturelle mondiale.

Une Histoire qui Inspire

Le parcours d’Elvis, de Tupelo à Graceland, incarne le rêve américain. Il rappelle que le talent, lorsqu’il est nourri de passion et de détermination, peut transcender les origines et toucher le monde entier.

Les Origines d’une Légende Mondiale

La naissance d’Elvis Presley, bien que modeste, a donné lieu à l’une des plus grandes légendes de la musique et de la culture moderne. Au-delà des scènes et des disques, Elvis reste une figure universelle de l’innovation artistique, un symbole d’espoir et une source d’inspiration pour des générations entières. Ce 8 janvier 1935 n’était pas seulement le début d’une vie, mais aussi d’un chapitre marquant de l’histoire culturelle mondiale.

Avec une taille stupéfiante de 2,72 mètres, Robert Wadlow reste à ce jour l’homme le plus grand jamais mesuré. Né en 1918 dans une petite ville de l’Illinois, aux États-Unis, il a marqué l’histoire par son gigantisme, mais aussi par son caractère et sa résilience face aux défis physiques qu’impliquait sa condition. Cet article explore sa vie exceptionnelle, les causes de sa taille impressionnante et son héritage unique.

Une Croissance Hors du Commun

Les Premières Années : Un Développement Exponentiel

Robert Wadlow est né le 22 février 1918 à Alton, Illinois. Dès son plus jeune âge, il manifeste une croissance accélérée due à une hyperplasie de l’hypophyse, une condition rare entraînant une production excessive d’hormones de croissance. À l’âge de 8 ans, il mesurait déjà 1,83 mètre, surpassant la taille de ses enseignants.

Une Taille Exceptionnelle : Les Records Brisés

Au moment de sa mort en 1940, à seulement 22 ans, Robert Wadlow mesurait 2,72 mètres et pesait 199 kilogrammes. Ses mains et ses pieds étaient proportionnellement gigantesques, avec des chaussures atteignant la taille 71 (en pointure européenne). Ces mensurations impressionnantes ont fait de lui une véritable curiosité mondiale.

Les Défis d’une Vie Gigantesque

Une Santé Fragile

Malgré sa force physique apparente, Robert souffrait de nombreux problèmes de santé liés à sa condition. Sa taille exceptionnelle mettait une pression considérable sur ses articulations et son système nerveux. Il nécessitait des appareils orthopédiques pour se déplacer et était sujet à des infections fréquentes.

Une Vie sous les Projecteurs

Robert Wadlow devint une célébrité de son vivant, notamment en collaborant avec une entreprise de chaussures qui concevait ses souliers sur mesure. Il parcourut les États-Unis dans des tournées promotionnelles, attirant des foules curieuses et admiratives. Malgré cette exposition, il restait humble et réservé, préférant consacrer son temps à sa famille et à sa foi.

Un Héritage Mémorable

Sa Mort Prématurée

Robert Wadlow décède tragiquement le 15 juillet 1940 des suites d’une infection causée par un appareil orthopédique mal ajusté. Sa mort précoce à l’âge de 22 ans a laissé un vide immense pour ceux qui l’ont connu.

Une Figure Légendaire

Aujourd’hui encore, Robert Wadlow est célébré comme un symbole de résilience et d’humanité face à des circonstances extraordinaires. Une statue en bronze à Alton, sa ville natale, perpétue sa mémoire. Il reste inscrit dans le Livre Guinness des records comme l’homme le plus grand de tous les temps.

Une Histoire Inoubliable celle de Robert Wadlow

Robert Wadlow n’a pas seulement marqué l’histoire par sa taille impressionnante, mais aussi par sa capacité à surmonter les défis avec dignité et modestie. Son histoire continue d’inspirer des générations, rappelant que la grandeur d’un individu va bien au-delà des centimètres.

Le 6 août 1945, la ville d’Hiroshima devient le théâtre du premier bombardement nucléaire de l’histoire, marquant une étape décisive vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement tragique, suivi par le bombardement de Nagasaki, force la capitulation du Japon. Cependant, au-delà de l’impact immédiat, des zones d’ombre persistent concernant les décisions, les conséquences humaines et les traces souvent cachées de cette tragédie. Cet article explore les aspects méconnus de ce moment charnière de l’histoire.

La guerre dans le Pacifique

Une guerre d’usure

En 1945, le Japon est acculé. Les Alliés remportent victoire sur victoire dans le Pacifique, et les bombardements intensifs des villes japonaises par les forces américaines affaiblissent la capacité militaire et morale du pays.

La course à l’arme atomique

Le projet Manhattan, lancé par les États-Unis, vise à mettre au point une arme capable de mettre fin rapidement à la guerre. La décision de l’utiliser, toutefois, est controversée, certains estimant que le Japon était déjà sur le point de se rendre.

Hiroshima : L’explosion et ses conséquences immédiates

Le bombardement du 6 août 1945

À 8h15, la bombe surnommée "Little Boy" est larguée sur Hiroshima, une ville stratégique abritant des bases militaires. L’explosion provoque une destruction quasi totale, tuant instantanément des dizaines de milliers de personnes et en blessant encore davantage.

Destruction et souffrances humaines

L’impact thermique, les radiations et l’onde de choc transforment la ville en un paysage apocalyptique. Les survivants, connus sous le nom de hibakusha, endurent des blessures physiques et psychologiques, souvent ignorées pendant des décennies.

Les traces cachées : Zones d’ombre et controverses

Des données expérimentales ?

Certains historiens avancent que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki auraient servi, en partie, de test grandeur nature pour étudier les effets de l’arme atomique sur une population urbaine. Cette hypothèse soulève des questions sur les motivations réelles derrière ces attaques.

Le silence imposé

Pendant l’occupation américaine, les informations sur les conséquences des radiations sont censurées. Les journalistes et chercheurs sont empêchés de documenter les effets à long terme, laissant une partie de l’histoire dans l’ombre.

Les victimes oubliées

Au-delà des citoyens japonais, de nombreux travailleurs forcés coréens et prisonniers de guerre étrangers présents à Hiroshima sont également décimés, mais leurs souffrances sont souvent minimisées dans les récits officiels.

Hiroshima dans la mémoire collective

La reconstruction et le mémorial

Hiroshima a été reconstruite pour devenir un symbole de paix. Le Parc du Mémorial de la Paix et le Dôme de Genbaku, restes de l’explosion, rappellent l’importance de prévenir de telles tragédies à l’avenir.

Les hibakusha et leur combat

Les survivants continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs souffrances et militent activement pour le désarmement nucléaire. Leur voix reste essentielle pour garder vivante la mémoire de cet événement.

Un héritage mêlé de lumière et d’ombre

Hiroshima incarne à la fois la destruction ultime et l’espoir d’un monde sans armes nucléaires. Si cet épisode tragique a marqué la fin de la guerre, il laisse aussi des questions irrésolues sur les motivations, les conséquences et les responsabilités. En explorant les traces cachées de cette histoire, nous pouvons mieux comprendre l’importance de préserver la paix et la dignité humaine.

Le 19 décembre 1971, Orange Mécanique (A Clockwork Orange), réalisé par Stanley Kubrick, fait ses débuts dans les salles obscures de New York. Adapté du roman éponyme d’Anthony Burgess, ce film dérangeant et visionnaire explore les thèmes de la violence, du libre arbitre et du conditionnement. Sa première ne passe pas inaperçue, suscitant autant d’admiration que de controverses. Plongeons dans le contexte et l’impact de cet événement marquant du cinéma.

Un Chef-d'œuvre Avant-Gardiste

Une Œuvre de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick, maître du cinéma, s’attaque à un roman complexe et controversé, publié en 1962. Son adaptation cinématographique, portée par une mise en scène percutante et une esthétique futuriste, reste fidèle à l’essence du livre tout en le sublimant.

Un Casting Mémorable

Malcolm McDowell, dans le rôle d’Alex DeLarge, livre une performance captivante et glaçante. Son interprétation du jeune délinquant fascine autant qu’elle inquiète, marquant durablement l’histoire du cinéma.

La Première à New York

Une Attente Fébrile

La sortie d’Orange Mécanique est précédée d’une campagne promotionnelle audacieuse. L’affiche, mêlant visuel frappant et slogans provocateurs, attise la curiosité du public new-yorkais. La première se déroule dans une ambiance électrique.

Un Accueil Contrasté

Si certains critiques saluent immédiatement le génie de Kubrick, d’autres s’interrogent sur la représentation explicite de la violence et le message moral du film. Ces débats polarisent les spectateurs, rendant l’événement encore plus mémorable.

Un Impact Durable

Une Œuvre Qui Divise

La réception du film à New York reflète son impact mondial. Orange Mécanique est tour à tour considéré comme une satire brillante ou une glorification inquiétante de la violence. Ces controverses contribuent à son statut de classique intemporel.

Un Film à l’Avant-Garde

Le traitement visuel et sonore du film est salué comme une révolution dans le septième art. La bande originale, mêlant musique classique et électronique, devient culte et souligne l’originalité de l’œuvre.

Un Film qui Bouscule les Codes

La première d’Orange Mécanique à New York marque un tournant dans l’histoire du cinéma. En repoussant les limites de la narration et de l’esthétique, Kubrick livre une œuvre qui continue de fasciner et d’interroger, plus de 50 ans après sa sortie.

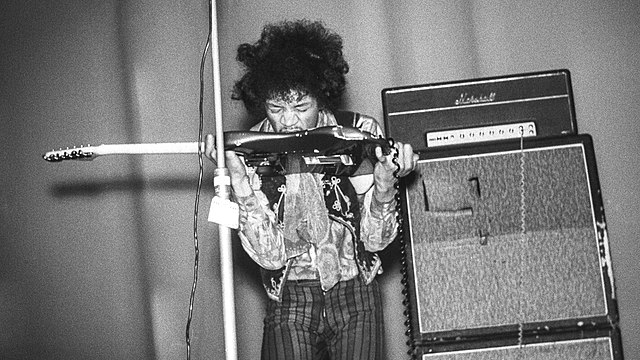

Le 18 septembre 1970, le monde perdait l’un de ses plus grands talents musicaux : Jimi Hendrix. À seulement 27 ans, le guitariste virtuose quittait la scène, laissant derrière lui un héritage inégalé. Symbole de la révolution culturelle des années 60, Hendrix a redéfini les codes de la musique rock et électrique, marquant des générations d’artistes et de fans. Cet article revient sur sa carrière fulgurante, les circonstances de sa disparition, et l’impact qu’il a laissé dans l’histoire de la musique.

Un parcours fulgurant : de Seattle à la scène mondiale

Les débuts modestes d’un génie

Né à Seattle en 1942, Jimi Hendrix découvre la musique dès son enfance. Inspiré par des artistes de blues comme B.B. King et Muddy Waters, il se passionne pour la guitare. Autodidacte, il développe un style unique mêlant virtuosité technique et créativité débordante.

L’explosion du talent

Après avoir joué comme guitariste de session pour des artistes comme Little Richard et Ike & Tina Turner, Hendrix s’installe à Londres en 1966. C’est là qu’il forme le Jimi Hendrix Experience, un groupe qui conquiert rapidement le public grâce à des performances éblouissantes et des albums révolutionnaires comme Are You Experienced et Electric Ladyland.

Le style Hendrix : une révolution musicale

Un maître de la guitare électrique

Jimi Hendrix n’était pas seulement un guitariste virtuose ; il était un innovateur. Il a repoussé les limites de la guitare électrique, expérimentant avec les distorsions, les effets de feedback et le phasing pour créer des sonorités inédites.

Des performances mémorables

Les concerts d’Hendrix étaient de véritables spectacles. Son interprétation de The Star-Spangled Banner à Woodstock en 1969 reste l’un des moments les plus iconiques de l’histoire de la musique.

Un mélange de genres audacieux

Hendrix a su mélanger des influences variées, du rock au blues, en passant par le funk et le jazz. Cette richesse musicale a fait de lui une figure unique dans l’univers de la musique.

Les circonstances de sa disparition

Un départ tragique

Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé inconscient dans son appartement à Londres. Transporté à l’hôpital, il ne peut être réanimé. Les causes exactes de sa mort restent controversées, bien que l’asphyxie due à l’inhalation de vomissements après la prise de médicaments soit généralement acceptée.

Un membre du tristement célèbre “Club des 27”

Avec Janis Joplin, Jim Morrison, et plus tard Kurt Cobain et Amy Winehouse, Hendrix est l’un des membres les plus emblématiques du “Club des 27”, ces artistes brillants partis trop tôt à l’âge de 27 ans.

Un héritage immortel

L’inspiration pour des générations

Même après sa disparition, l’influence de Jimi Hendrix reste immense. Des guitaristes comme Stevie Ray Vaughan, Prince et John Mayer citent Hendrix comme une source d’inspiration majeure.

Des enregistrements intemporels

Ses albums continuent de captiver les mélomanes, et des morceaux comme Purple Haze, Little Wing ou All Along the Watchtower restent des classiques du rock.

Hendrix, un symbole culturel

Au-delà de la musique, Hendrix incarne l’esprit des années 60 : liberté, innovation et exploration. Il est devenu un symbole de la créativité sans limites et de la quête de l’authenticité.

L’homme qui a changé la guitare à jamais

La disparition de Jimi Hendrix a laissé un vide immense dans le monde de la musique. En seulement quelques années, il a redéfini la guitare électrique, marqué l’histoire du rock, et inspiré des générations d’artistes. Si sa carrière fut brève, son impact reste éternel, rappelant que même une étoile filante peut illuminer le ciel à jamais.

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

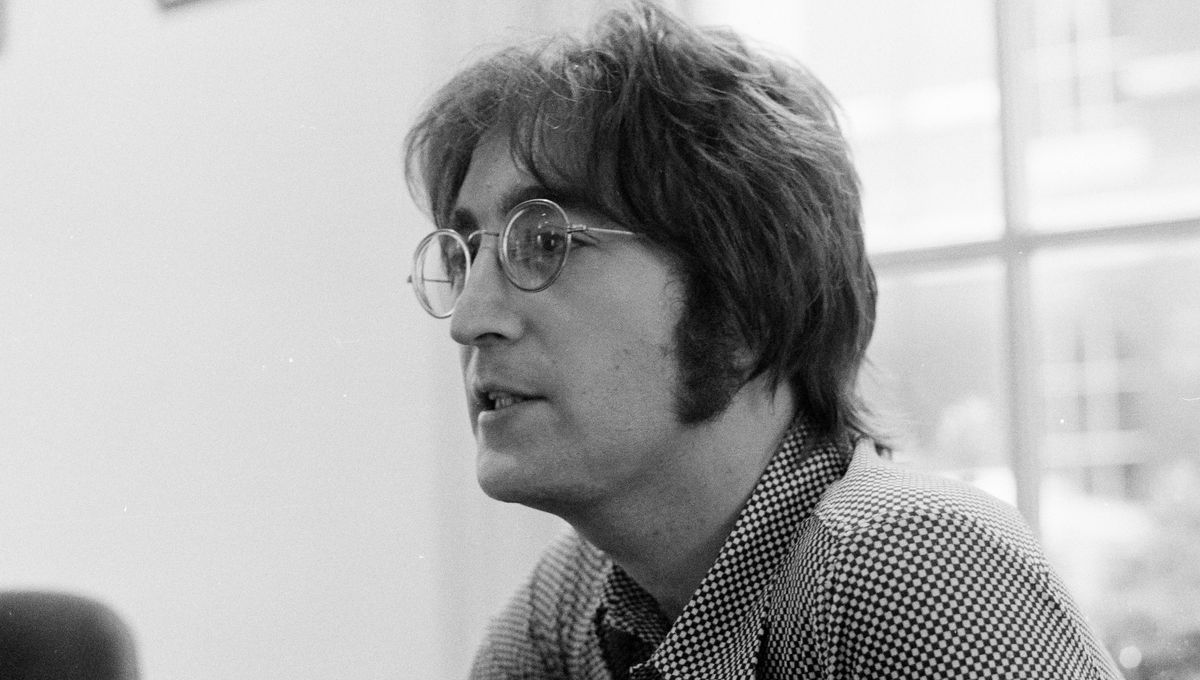

Le 8 décembre 1980, le monde de la musique et des arts visuels a été secoué par la tragédie de l'assassinat de John Lennon, membre emblématique des Beatles, sur le campus de l'Université de New York. Cet événement a non seulement mis fin à la vie d'une légende musicale, mais a également laissé une empreinte indélébile sur la société et la culture populaire. Cet article examine les circonstances de cet acte tragique, l'impact immédiat sur les fans et la communauté musicale, ainsi que les conséquences à long terme sur la sécurité des célébrités et la mémoire collective de John Lennon.

Contexte et Vie de John Lennon

Les Beatles et l'Ascension de John Lennon

John Lennon, né en 1940 à Liverpool, est devenu une figure centrale des Beatles, le groupe de rock le plus influent de l'histoire. Avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, Lennon a contribué à révolutionner la musique populaire dans les années 1960, apportant des innovations musicales et des messages de paix et d'amour.

Carrière Solo et Engagements

Après la dissolution des Beatles en 1970, Lennon a poursuivi une carrière solo prolifique, marquée par des albums comme "Imagine" et des chansons engagées politiquement et socialement. Son activisme pour la paix et ses prises de position publiques ont renforcé son image de porte-parole pour la non-violence et la justice sociale.

Vie Personnelle et Relations

Marié à Yoko Ono, Lennon a partagé une relation artistique et personnelle intense avec elle. Leur partenariat a été au cœur de nombreuses œuvres et performances artistiques, consolidant leur place dans la culture populaire.

La Soirée du 8 Décembre 1980

Retour à New York

Le 8 décembre 1980, John Lennon revenait à New York après avoir donné une performance au studio d'enregistrement de la Playboy Club. Il était accompagné de Yoko Ono et de son fils Sean, profitant d'une soirée tranquille après une semaine bien remplie.

Les Préparatifs du Tireur

Mark David Chapman, un fan obsédé par les Beatles et particulièrement par John Lennon, avait planifié minutieusement son acte. Installé dans un magasin de disques à l'entrée du Dakota Building, où Lennon résidait, Chapman attendait patiemment le retour de l'artiste.

L'Assassinat John Lennon

Alors que Lennon et Ono traversaient le campus, Chapman s'est approché, demandant un autographe. Après avoir obtenu la signature de Lennon, Chapman a sorti un revolver et a tiré plusieurs fois, atteignant Lennon à plusieurs reprises dans l'abdomen et l'épaule avant de tirer à nouveau dans la tête. Lennon a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort peu de temps après.

Réactions Immédiates et Impact Global

Choc et Incrédulité

L'annonce de la mort de John Lennon a provoqué un choc mondial. Des millions de fans à travers le globe ont exprimé leur tristesse et leur désespoir, organisant des veillées et des hommages spontanés dans les rues.

Réactions des Célébrités et de la Communauté Musicale

Des artistes et musiciens renommés ont exprimé leur chagrin, rappelant l'impact de Lennon sur leur propre carrière et sur la musique en général. Les Beatles ont eux-mêmes publiquement rendu hommage à leur ancien membre, soulignant l'importance de leur contribution collective.

Conséquences Sociales et Culturelles

L'assassinat a intensifié les discussions sur la sécurité des célébrités et les fanatiques obsessionnels. Il a également renforcé le mythe de Lennon en tant que figure pacifique et influente, amplifiant son héritage dans la lutte pour la paix et les droits civiques.

Enquête et Procès de Mark David Chapman

Arrestation et Déclarations

Mark David Chapman a été immédiatement arrêté sur les lieux de l'assassinat. Lors de son interrogatoire, il a exprimé un mélange de fascination et de haine envers Lennon, citant des frustrations personnelles et une obsession maladive comme motifs de son acte.

Procès et Verdict

Au cours du procès, Chapman a plaidé coupable d'homicide volontaire, déclarant qu'il ne pouvait plus vivre sans Lennon. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, en raison de son état mental instable au moment de l'assassinat.

4.3. Implications Juridiques et Médicales

Le procès de Chapman a soulevé des questions sur la responsabilité mentale et les critères de culpabilité. Les experts en santé mentale ont débattu de son état psychologique, influençant les pratiques futures en matière de justice pénale pour les personnes souffrant de troubles mentaux.

L'Héritage de John Lennon

Influence Musicale et Artistique

John Lennon continue d'influencer des générations d'artistes avec ses compositions et son approche innovante de la musique. Ses messages de paix et d'amour résonnent toujours dans les œuvres contemporaines, consolidant son statut de légende intemporelle.

Initiatives et Fondations en Sa Mémoire

Plusieurs initiatives et fondations ont été créées en hommage à Lennon, visant à promouvoir la paix, la non-violence et l'expression artistique. Des concerts commémoratifs et des expositions permanentes dans les musées célèbrent sa vie et son œuvre.

Impact Durable sur la Culture Populaire

L'image de John Lennon, son style et ses idéaux continuent d'être représentés dans les médias, le cinéma et la littérature. Son héritage perdure, inspirant des discussions sur la liberté artistique, l'activisme social et l'importance de la paix mondiale.

Fin d'une Icône de la Paix

L'assassinat de John Lennon à New York en 1980 a été un moment tragique qui a marqué l'histoire de la musique et de la culture populaire. La perte de ce visionnaire a non seulement affecté ses proches et ses fans, mais a également eu des répercussions profondes sur la société mondiale. Son héritage continue de vivre à travers sa musique, ses messages de paix et l'inspiration qu'il offre aux générations futures. En commémorant sa vie et son œuvre, nous honorons non seulement un artiste exceptionnel, mais aussi un symbole de résistance pacifique et de créativité sans limites.

Le 7 décembre 1941 reste gravé dans les mémoires comme le jour où l'histoire mondiale a basculé. L'attaque aérienne surprise menée par l'aviation japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï a non seulement marqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais a également transformé le cours des événements internationaux. Cet article examine les motivations derrière cette attaque, les détails de l'opération, les répercussions immédiates et les impacts à long terme sur les relations internationales et la stratégie militaire.

Contexte Géopolitique Avant l'Attaque

Tensions Croissantes en Asie-Pacifique

Au début des années 1940, le Japon cherchait à étendre son influence en Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Indochine. Cette expansion impérialiste a suscité l'inquiétude des puissances occidentales, particulièrement des États-Unis, qui imposaient des sanctions économiques et un embargo sur le pétrole en réponse aux agissements japonais.

Stratégies et Diplomatie Franco-Américaine

Les relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis étaient tendues. Les négociations visant à apaiser les tensions et à éviter la guerre ont échoué, poussant les dirigeants japonais à envisager des mesures militaires pour sécuriser leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région.

Planification de l'Attaque

L'attaque sur Pearl Harbor a été soigneusement planifiée par l'amiral Isoroku Yamamoto, chef d'état-major de la flotte impériale japonaise. L'objectif était de neutraliser la flotte américaine du Pacifique, afin de permettre au Japon de consolider ses conquêtes sans intervention immédiate des États-Unis.

Déroulement de l'Attaque de Pearl Harbor

Préparatifs et Mobilisation

Le 7 décembre 1941, une flotte de 353 avions japonais a décollé de six porte-avions, prenant les forces américaines de Pearl Harbor au dépourvu. Les préparatifs comprenaient des exercices d'entraînement intensifs et une coordination méticuleuse entre les différentes unités aériennes.

L'Exécution de l'Opération Z

L'attaque, connue sous le nom d'Opération Z, a débuté à 7h48 heure locale. Les avions japonais ont ciblé les navires de guerre, les aéroports et les installations militaires, causant des destructions massives en quelques heures seulement. Des cuirassés, des croiseurs et des destroyers ont été endommagés ou coulés, tandis que des bases aériennes ont subi des pertes significatives.

Réaction Immédiate des États-Unis

La surprise de l'attaque a plongé les États-Unis dans le chaos. Les pertes humaines furent lourdes, avec plus de 2 400 Américains tués et près de 1 200 blessés. Les infrastructures militaires ont été gravement endommagées, mais la flotte américaine, bien que frappée, n'a pas été complètement anéantie, notamment en raison de la non-destruction des porte-avions.

Conséquences Immédiates de l'Attaque

Déclaration de Guerre

Le lendemain de l'attaque, le président Franklin D. Roosevelt a prononcé son célèbre discours "Day of Infamy" devant le Congrès, appelant à la déclaration de guerre contre le Japon. Cette réaction a marqué l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Mobilisation Nationale

L'attaque a unifié l'opinion publique américaine en faveur de l'effort de guerre. Une mobilisation massive des ressources humaines et matérielles a été mise en place, transformant l'économie américaine en une machine de guerre efficace et renforçant la production militaire.

Répercussions Internationales

L'attaque a également eu des répercussions sur les alliances internationales. Les États-Unis se sont rapprochés des Alliés, notamment la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, renforçant la coalition contre les puissances de l'Axe.

Impacts à Long Terme sur la Guerre et les Relations Internationales

Stratégie Militaire et Technologique

L'attaque de Pearl Harbor a poussé les États-Unis à développer des stratégies militaires innovantes et à investir dans de nouvelles technologies. La guerre du Pacifique a mis en lumière l'importance des porte-avions, des avions de chasse et des sous-marins, transformant la nature des conflits navals.

Équilibre des Pouvoirs Mondiaux

La participation américaine a été décisive dans la défaite des puissances de l'Axe. Après Pearl Harbor, les États-Unis ont joué un rôle central dans les opérations militaires en Europe et en Asie, influençant durablement l'équilibre des pouvoirs mondiaux et contribuant à la formation de l'ordre international d'après-guerre.

Mémoire et Commémoration

L'attaque de Pearl Harbor est devenue un symbole de résilience et de détermination américaine. Chaque année, des cérémonies commémoratives honorent les victimes et célèbrent la solidarité nationale, rappelant l'importance de l'unité face à l'adversité.

L'Attaque Aérienne Japonaise qui a Transformé la Seconde Guerre Mondiale

L'attaque surprise de l'aviation japonaise sur Pearl Harbor en 1941 a été un événement décisif qui a profondément modifié le cours de la Seconde Guerre mondiale et redéfini les relations internationales. Cette attaque, marquée par une planification stratégique et une exécution spectaculaire, a non seulement entraîné l'entrée des États-Unis dans la guerre, mais a également catalysé des changements durables dans la stratégie militaire et l'équilibre des puissances mondiales. En commémorant cet événement, nous honorons la mémoire des victimes et reconnaissons l'impact profond qu'il a eu sur l'histoire moderne.

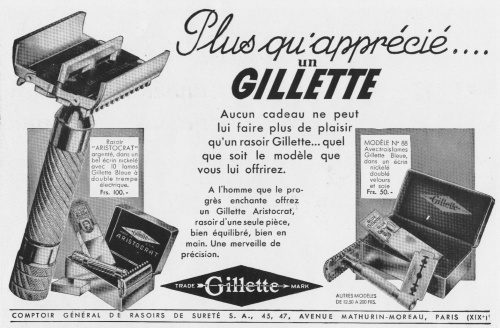

En 1901, la firme Gillette révolutionne l'industrie du rasage en lançant le premier rasoir mécanique à lame jetable. Cette invention, signée par l’ingénieur américain King C. Gillette, transforme à jamais la routine quotidienne de millions d'hommes et redéfinit le marché du rasage. Le rasoir Gillette est non seulement une innovation technologique, mais aussi un modèle économique novateur qui introduit la vente de lames de rasoir jetables, une stratégie qui reste encore aujourd'hui un pilier des entreprises modernes.

Contexte de l’Industrie du Rasage au Début du XXe Siècle

Les méthodes de rasage avant 1901

Avant l'invention de Gillette, le rasage était un processus plus long et parfois douloureux, impliquant l’utilisation de rasoirs droits, qui nécessitaient une grande habileté pour éviter les coupures. L'entretien de ces rasoirs, qui nécessitaient des affûtages réguliers, était également une contrainte. L'innovation dans ce domaine était donc primordiale pour les consommateurs à la recherche de solutions plus simples et plus sûres.

Le marché du rasage : une opportunité d’innovation

À la fin du XIXe siècle, de nombreuses entreprises cherchaient à répondre à la demande croissante de produits hygiéniques et pratiques. Le rasage n’échappait pas à cette dynamique. Gillette, fort de son expertise dans la vente de produits utilitaires, entrevoit la possibilité de combiner la commodité d’un rasoir efficace avec la stratégie économique de remplacement des lames jetables.

L’Invention du Rasoir Mécanique

L’idée de King C. Gillette

King Camp Gillette, fondateur de la société, s’inspire de l’idée d’un rasoir facile à utiliser, sûr, mais surtout à usage jetable. La révolution réside dans la lame amovible, un concept totalement nouveau. En 1901, après des années de recherches, Gillette dévoile son rasoir mécanique à lame jetable, qui élimine la nécessité d’affûter l’instrument et le rend accessible à un large public.

L’élément clé de l'innovation : la lame jetable

Le véritable coup de génie de Gillette réside dans son modèle économique : la vente de lames jetables, produites en masse, qui permettaient aux utilisateurs de changer de lame sans avoir à investir dans un nouveau rasoir. Ce système génère un marché récurrent, une stratégie devenue emblématique dans de nombreuses industries aujourd’hui, souvent appelée le modèle "razor-and-blades".

L'Impact du Rasoir Gillette sur la Société

Un produit de masse

Avec la commercialisation du rasoir Gillette, le rasage devient plus accessible, plus rapide et plus sûr. Le rasoir mécanique permet à des millions d’hommes dans le monde entier de se raser avec une précision inédite, à moindre coût. Il devient un symbole de l’époque moderne, marquant un changement dans les habitudes de consommation et dans l’industrie du soin personnel.

L'évolution vers un empire mondial

Gillette connaît un succès fulgurant, étendant sa production et ses ventes dans de nombreux pays. Cette réussite n’est pas seulement due à l’innovation technologique, mais aussi à la vision commerciale de Gillette, qui parvient à établir un réseau de distribution international, rendant son produit omniprésent sur le marché.

Un Moment Charnière dans l’Histoire de l’Industrie

Le lancement du rasoir mécanique Gillette en 1901 est une étape décisive dans l’histoire des produits de consommation. Plus qu’une simple invention, il marque le début d’une ère nouvelle où l’innovation technologique et le modèle économique s’allient pour créer des produits à la fois fonctionnels et accessibles. L’influence de cette invention se fait encore sentir aujourd'hui dans de nombreuses industries qui suivent un modèle similaire de consommables jetables et d’abonnements.

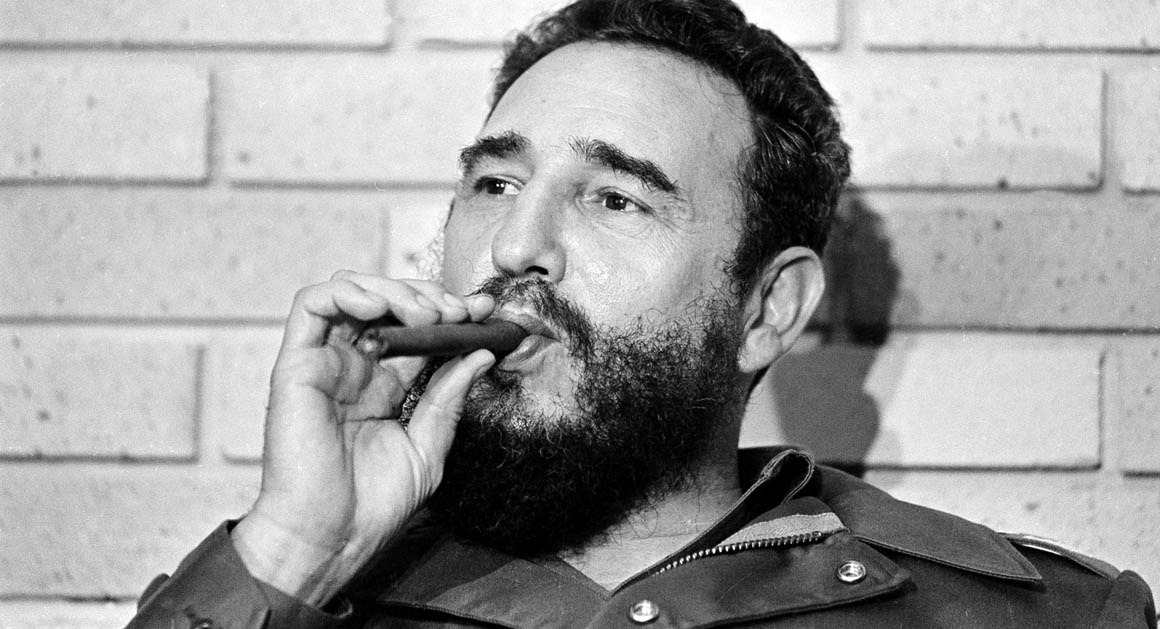

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, s’éteint à l’âge de 90 ans, marquant ainsi la fin d'une époque pour Cuba et pour le monde. Leader de la révolution cubaine de 1959, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de cinq décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Amérique latine et du monde. Son décès a suscité des réactions contrastées à travers le monde, symbolisant la fin d’une ère de confrontation idéologique entre le communisme et le capitalisme. Cet article revient sur la vie de Fidel Castro, ses accomplissements, et l’héritage complexe qu’il laisse derrière lui.

La Révolution Cubaine : Le Commencement de la Légende

Le Contexte de la Révolution

Fidel Castro naît en 1926 dans une famille relativement aisée à Cuba. Cependant, son engagement politique naît de son opposition à la dictature de Fulgencio Batista, un régime soutenu par les États-Unis. En 1953, après un échec cuisant dans sa tentative de renverser Batista, il est emprisonné puis exilé au Mexique. Là, il fonde un groupe révolutionnaire qu’il appellera "le Mouvement du 26 juillet", visant à libérer Cuba de l’oppression et à instaurer une société plus égalitaire.

La Révolution de 1959

Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra, Fidel Castro et ses compagnons, dont son frère Raul Castro et Che Guevara, renversent le régime de Batista. La victoire marque le début de la révolution cubaine et de l’édification d’un nouveau système politique basé sur les principes du marxisme-léninisme. Cette victoire fait de Castro un héros pour certains et un dictateur tyrannique pour d'autres.

La Construction d’un Nouveau Cuba

Réformes Sociales et Économiques

Dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro engage une série de réformes radicales. Il nationalise l'industrie et l'agriculture, met en place un système de santé universel et développe un programme éducatif qui rend l'analphabétisme pratiquement inexistant sur l’île. Si ces réalisations sont saluées par ses partisans, elles ont également entraîné des tensions avec les États-Unis, qui imposent un embargo commercial qui dure jusqu’à aujourd’hui.

Le Blocage et l’Isolation

L’instauration du socialisme en Cuba amène une confrontation directe avec les États-Unis, qui voient dans Castro un dangereux adversaire idéologique. Le pays se trouve alors isolé sur la scène internationale, à l'exception du soutien de l'Union soviétique. Cet isolement se manifeste par la crise des missiles de 1962, qui a failli mener à un conflit nucléaire entre les superpuissances. Cependant, grâce à une diplomatie habile, Castro parvient à maintenir son régime en place malgré les menaces externes.

Le Rôle de Fidel Castro sur la Scène Internationale

La Diplomatie et les Alliances

Fidel Castro, même s’il se concentre principalement sur la consolidation de son pouvoir à Cuba, s’illustre aussi sur la scène internationale en soutenant les mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il offre son soutien aux guérillas et aux révolutions dans des pays comme le Congo, l’Angola et le Nicaragua. Il devient ainsi un symbole de la lutte contre l’impérialisme et de l’opposition à l’ordre mondial dominé par les États-Unis.

L’Image Partagée de Castro

L'image de Fidel Castro varie profondément selon les perspectives. Pour beaucoup de Cubains et de personnes dans le monde entier, il est un symbole de résistance et de souveraineté nationale, un héros révolutionnaire. Pour d'autres, en particulier aux États-Unis et parmi les exilés cubains, il est perçu comme un dictateur impitoyable ayant réprimé les libertés et contraint son peuple à vivre sous un régime autoritaire.

La Retraite de Fidel Castro et Son Héritage

La Cession du Pouvoir

En 2006, la santé de Fidel Castro se dégrade gravement, et il cède officiellement le pouvoir à son frère Raul. Ce dernier initie des réformes économiques limitées et entame une ouverture diplomatique avec les États-Unis, culminant avec la normalisation des relations en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Cependant, Fidel Castro reste une figure de proue de la révolution cubaine jusqu’à sa mort.

L'Héritage Contradictoire

Le décès de Fidel Castro en 2016 marque la fin d’une ère. Si certains le considèrent comme un visionnaire qui a transformé Cuba, d'autres le jugent pour ses violations des droits de l’homme et sa gestion autoritaire du pays. Son héritage reste controversé et la question de savoir s'il a amélioré ou non la vie des Cubains demeure un débat central.

Une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle

Fidel Castro fut l'une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle. Son leadership a façonné Cuba et influencé les événements mondiaux pendant plus de cinq décennies. À sa mort en 2016, il laisse un héritage complexe : celui d’un révolutionnaire audacieux qui a défié les puissances impérialistes et celui d'un dirigeant autoritaire qui a imposé son idéologie au prix de nombreuses libertés. Le bilan de son règne continue de diviser l’opinion publique, mais son influence sur l’histoire cubaine et mondiale est indéniable.

Le Concorde, emblème du progrès aéronautique des années 60 et 70, a marqué l'histoire du transport aérien en permettant de relier Paris à New York en un temps record. Cet avion supersonique, fruit d'une collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a incarné la quête d'une nouvelle ère pour les voyages aériens. Mais au-delà de la prouesse technique, le Concorde a symbolisé l'excellence et l'innovation dans l'aviation.

L'Ascension du Concorde : Un Projet Visionnaire

Les Débuts d'une Collaboration Internationale

Le projet Concorde a vu le jour dans les années 1950, au moment où les nations devaient collaborer pour réaliser une technologie de transport révolutionnaire. La France et le Royaume-Uni ont décidé d'unir leurs forces pour créer un avion capable de franchir le mur du son tout en transportant des passagers. Ce projet ambitieux a été lancé avec la vision de transformer la manière dont le monde voyage.

Les Défis Techniques et l'Innovation

La conception du Concorde a nécessité des avancées technologiques considérables, notamment en matière de moteurs, de matériaux et de conception aérodynamique. L'aviation commerciale n'avait jamais vu un appareil aussi sophistiqué, capable de voler à plus de deux fois la vitesse du son, soit Mach 2. Le défi était de rendre l’avion non seulement rapide mais aussi sûr et confortable pour les passagers.

Le Vol Paris-New York : Une Expérience Unique

Le Voyage Supersonique

Le Concorde a redéfini l'expérience du voyage transatlantique. Les passagers pouvaient rejoindre New York depuis Paris en seulement 3 heures et 30 minutes, soit bien moins que les 8 heures nécessaires à l'époque pour les avions traditionnels. Cette réduction drastique du temps de vol a attiré une clientèle prestigieuse, composée de chefs d’entreprises, de célébrités et de dignitaires internationaux.

L'Influence du Concorde sur le Transport Aérien

Bien plus qu'une simple ligne de vol, le Concorde a introduit des changements majeurs dans la perception du transport aérien. Il représentait non seulement une prouesse technique, mais aussi un symbole de statut social. Les passagers qui embarquaient à bord du Concorde vivaient une expérience inédite, alliant luxe et rapidité.

Les Raisons du Retrait du Concorde : Une Fin Prématurée

Les Coûts de Maintenance et l’Impact Environnemental

Malgré son succès initial, le Concorde a fait face à plusieurs obstacles qui ont conduit à sa retraite. Les coûts d'entretien élevés et l'impact environnemental de ses moteurs ont été des facteurs déterminants dans la décision de retirer l'avion du service commercial. L’avion supersonique, bien que spectaculaire, ne correspondait plus aux exigences de rentabilité et d'impact écologique des compagnies aériennes modernes.

La Dernière Volée du Concorde

Le dernier vol du Concorde a eu lieu en 2003, marquant la fin d’une ère pour le transport aérien. Bien que son service ait pris fin, le Concorde reste dans les mémoires comme l'incarnation du summum de l'aviation commerciale.

L'Héritage Supersonique

Le Concorde, avec son vol supersonique Paris-New York, a marqué une époque où l'aviation semblait capable de réaliser l’impossible. Sa rapidité, son élégance et sa technologie en faisaient un symbole de la modernité et de l’innovation. Bien que l'avion ne soit plus en service, son héritage perdure dans l’histoire de l’aviation et inspire encore aujourd'hui les ambitions futures pour des voyages aériens supersoniques.

L’assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas reste l’un des événements les plus marquants et controversés du XXe siècle. La brutalité de ce geste, en plein cœur de l’Amérique, a choqué le monde entier et a plongé le pays dans une période de deuil national. Mais au-delà du drame humain, cet assassinat a ouvert la porte à de nombreuses spéculations, théories du complot et interrogations sur les circonstances de cette tragédie. Cet article explore les événements de ce jour fatidique, les personnages impliqués et les impacts durables de cet assassinat sur l’histoire des États-Unis et du monde.

La Visite de Kennedy à Dallas

L'Atmosphère Politique en 1963

En 1963, John F. Kennedy, élu en 1960, se trouvait à un tournant de son mandat présidentiel. Son administration avait fait face à plusieurs défis internationaux, notamment la crise des missiles de Cuba, et à une pression croissante pour progresser sur les droits civiques à l’intérieur du pays. Kennedy était en quête de soutien pour sa réélection en 1964 et il choisit d’effectuer une tournée à travers plusieurs états du Sud pour renforcer ses liens avec l’électorat.

Le Voyage à Dallas

Le 22 novembre 1963, Kennedy arrive à Dallas, au Texas, un état connu pour ses opinions politiques conservatrices. Ce voyage avait pour objectif de regagner la confiance de l'électorat du Sud et de contrer les tensions croissantes au sein du Parti démocrate. Kennedy était accueilli par une foule enthousiaste, mais des signes de mécontentement étaient également présents, avec des manifestations contre sa politique. C’était dans ce contexte que le drame allait se dérouler.

Le Drame de Dallas : L'Assassinat de John F. Kennedy

Les Dernières Minutes Avant l'Attentat

Le président Kennedy circulait dans une voiture décapotable avec sa femme Jacqueline, le gouverneur du Texas John Connolly et son épouse Nellie, lorsqu’il entra dans Dealey Plaza. C'est là que, dans une scène qui allait marquer l’Histoire, un ou plusieurs coups de feu furent tirés depuis un bâtiment voisin, frappant le président. Le véhicule se dirigea immédiatement vers l’hôpital Parkland Memorial, mais il était déjà trop tard.

Le Rôle de Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald, un ancien Marine des États-Unis, fut arrêté peu après l'assassinat. L'enquête officielle menée par la Commission Warren conclut qu'Oswald avait agi seul en tirant trois balles depuis une fenêtre du Texas School Book Depository. Cependant, cette conclusion a été contestée par de nombreux experts et théoriciens, qui suggèrent la possibilité d'une conspiration plus large, impliquant d'autres acteurs.

Les Enquêtes et Théories du Complot : Une Vérité Controversée

La Commission Warren

La Commission Warren, mise en place par le président Lyndon B. Johnson peu après l’assassinat, conclut qu'Oswald était le seul responsable. Cependant, de nombreuses anomalies et incohérences dans le rapport ont alimenté des soupçons et des théories alternatives. Des questions ont émergé concernant le mode d’opération d’Oswald, l’angle des tirs et les circonstances exactes de son arrestation.

Les Théories du Complot

Au fil des années, de nombreuses théories du complot ont émergé autour de l'assassinat de Kennedy. Certaines suggèrent l'implication de la mafia, de la CIA, ou même de factions au sein du gouvernement américain. L'idée que des intérêts extérieurs ou internes ont orchestré cet attentat pour mettre fin à la présidence de Kennedy a persisté dans le débat public.

L'Héritage de l'Assassinat de Kennedy : Un Choc pour le Monde

Impact sur la Politique Américaine

L'assassinat de Kennedy a profondément affecté la politique américaine. La nation, qui était sous le choc, a vu la présidence de Lyndon B. Johnson marquée par une grande période de transformation, avec la signature de la loi sur les droits civiques et la guerre du Vietnam qui allait ensuite diviser encore davantage le pays. Kennedy, quant à lui, est devenu une icône du rêve américain, dont la mort prématurée a laissé un vide qu’aucun autre président n’a pu combler.

Le Souvenir et les Célébrations

Aujourd’hui, John F. Kennedy demeure une figure centrale de l’histoire moderne. Chaque année, des commémorations sont organisées en son honneur, et son héritage continue d’inspirer les générations futures. L’assassinat de Kennedy n’a pas seulement été un moment tragique dans l’histoire des États-Unis, mais un point de basculement dans la perception des institutions américaines et de leur fonctionnement.

Un Mystère Non Résolu

L’assassinat de John F. Kennedy reste un événement tragique et mystérieux dont l'impact continue d'être ressenti. Alors que les théories du complot et les débats sur la véritable nature de cet attentat perdurent, la mort de Kennedy a marqué un tournant dans l’histoire du XXe siècle, boulversant l'Amérique et le monde entier.

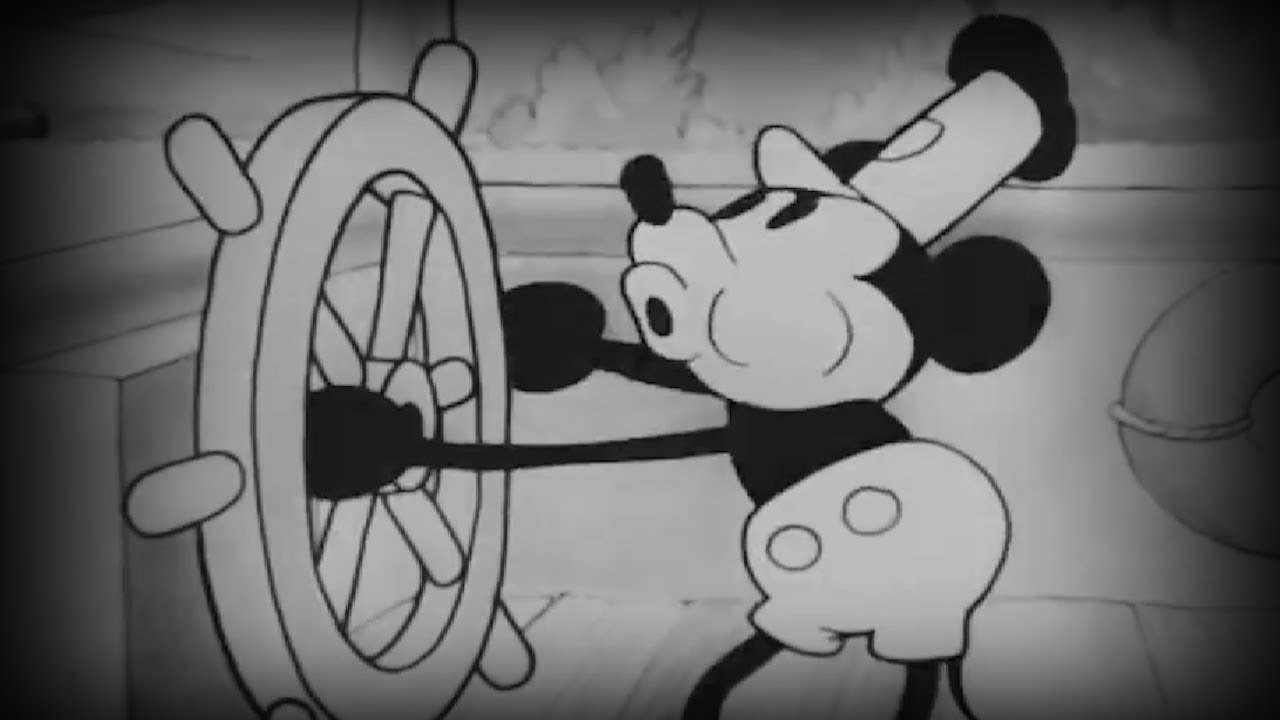

Mickey Mouse, l'un des personnages les plus emblématiques et aimés au monde, est né de l’imagination de Walt Disney et Ub Iwerks en 1928. Avec ses grandes oreilles rondes et son sourire contagieux, Mickey incarne l'esprit joyeux et l'inventivité du studio Disney. Son apparition sur grand écran a marqué le début d'une révolution dans l'animation et dans l'histoire du cinéma. Cet article retrace l’histoire fascinante de la naissance de Mickey Mouse et l'impact qu'il a eu sur l’industrie du divertissement.

Les Origines de Mickey Mouse

La genèse du personnage Mickey

Mickey Mouse n’est pas le premier personnage de Walt Disney, mais il est celui qui va marquer un tournant décisif dans l’histoire de l'animation. Avant Mickey, Disney avait créé Oswald le lapin chanceux, un personnage qui rencontrait un certain succès, mais un désaccord avec son distributeur le contraint à perdre les droits sur ce dernier. C'est ainsi que naît l'idée de Mickey, un nouveau personnage, plus joyeux et plus accessible, qui pourrait porter les valeurs de Disney.

La première apparition de Mickey Mouse

Le 18 novembre 1928, Mickey fait sa première apparition dans le court-métrage Steamboat Willie. Ce dessin animé, qui est l'un des premiers à inclure du son synchronisé, connaît un succès immédiat. Mickey, avec sa personnalité espiègle et son apparence unique, capte rapidement l’attention du public. Sa popularité grandit de manière exponentielle, et il devient vite l'icône du studio Disney.

Mickey, Symbole de l'Innovation

L’ère du dessin animé sonore

La grande innovation de Mickey Mouse réside dans son rôle dans l’introduction du son synchronisé dans les dessins animés. Steamboat Willie ne fut pas seulement un succès grâce à son animation, mais aussi pour sa bande sonore, réalisée avec des effets et une musique qui accompagnaient parfaitement les actions à l'écran. Ce film a révolutionné l'industrie de l’animation et propulsé Disney au sommet du cinéma d'animation.

L'évolution de Mickey au fil des années

Après Steamboat Willie, Mickey a rapidement évolué. De ses premières apparitions où il n’était qu’un personnage comique aux côtés de ses amis tels que Minnie Mouse et Pluto, il est devenu plus mature et plus en accord avec les valeurs d'optimisme et de bonheur chères à Disney. Il est passé d'un simple personnage de dessins animés à une figure mythologique, incarnant l'esprit de Disney et de la joie partagée à travers le monde.

Mickey Mouse, Icône Culturelle

Un ambassadeur du monde de Disney

Mickey Mouse n’est pas seulement un personnage de dessin animé ; il est devenu un ambassadeur de tout un univers. Dès son apparition, Mickey a été utilisé pour promouvoir le studio Disney et ses productions, mais aussi pour élargir l’influence de Disney à travers des produits dérivés, des bandes dessinées et même des parcs à thème. Mickey est désormais l'emblème de la culture populaire mondiale, avec des millions de fans à travers les générations.

L'impact de Mickey sur l'industrie du divertissement

La naissance de Mickey a eu un impact profond non seulement sur l'animation, mais aussi sur la manière dont les personnages sont perçus dans l’industrie du divertissement. Il a ouvert la voie à de nombreux autres personnages de dessins animés qui, tout comme lui, sont devenus des icônes culturelles. Mickey a également permis à Disney de se diversifier dans de nouveaux secteurs tels que les parcs à thème et la musique, devenant ainsi un pilier de la culture médiatique mondiale.

L'Héritage de Mickey Mouse

Une longévité exceptionnelle

Depuis sa première apparition en 1928, Mickey Mouse est resté pertinent et populaire. En plus d’être une icône du cinéma d’animation, il a traversé les décennies en s'adaptant aux changements sociaux et culturels. Des bandes dessinées aux films d’animation modernes, Mickey reste une figure incontournable de la culture populaire. Il a également inspiré de nombreux artistes et créateurs dans le monde entier, témoignant de son influence durable.

Mickey aujourd’hui : Une figure toujours vivante

Aujourd’hui, Mickey Mouse est plus vivant que jamais. Il fait partie des incontournables parcs à thème Disney et continue d’apparaître dans des séries animées et des films. Des générations de fans continuent de l’admirer et de l’aimer. L’héritage de Mickey Mouse est un témoignage de l’impact durable qu’un personnage peut avoir sur la culture mondiale, et il restera sans doute une figure essentielle dans l’univers Disney.

Un Personnage Inoubliable de l'Histoire de l'Animation

La naissance de Mickey Mouse marque un tournant dans l’histoire du cinéma d’animation. En 1928, un personnage au design simple mais à l'énergie débordante est né et a profondément changé l’industrie du divertissement. Mickey n’est pas seulement un personnage de dessin animé, mais un symbole d’innovation, de joie et de persévérance. Avec ses grandes oreilles et son sourire intemporel, Mickey continue de captiver des millions de personnes dans le monde entier, et son héritage ne cessera jamais de croître.

L'arrivée de Francisco Pizarro en 1532 sur les côtes du Pérou marque l’un des moments les plus décisifs de l’histoire précolombienne et de la conquête des Amériques. Cette rencontre entre l’Empire Inca, une civilisation puissante et avancée, et l’ambitieux conquistador espagnol, est souvent perçue comme un choc de cultures. Ce face-à-face allait sceller le destin d’une civilisation millénaire, changer à jamais le cours de l’histoire du continent sud-américain et poser les bases de l'empire colonial espagnol en Amérique du Sud. Cette rencontre fatidique n'était pas seulement une confrontation militaire, mais aussi un affrontement idéologique, stratégique et culturel.

L’Empire Inca Avant la Conquête

La grandeur de l’Empire Inca

Avant l’arrivée des Européens, l'Empire Inca était la plus grande civilisation précolombienne d'Amérique du Sud, couvrant une vaste partie de la Cordillère des Andes, du sud de la Colombie au centre du Chili. Avec sa capitale à Cusco, l’Empire Inca était une société organisée, dotée d'un système économique, administratif et militaire solide. Les Incas excellaient dans l'agriculture, l'astronomie et l'architecture, et leur réseau de routes était l’un des plus impressionnants du monde ancien.

La succession au pouvoir : Atahualpa et Huáscar

Au moment de l’arrivée de Pizarro, l'Empire Inca était déchiré par une guerre civile entre les deux frères, Atahualpa et Huáscar, qui se disputaient le trône. Atahualpa, le frère du nord, avait défait son frère Huáscar et pris le contrôle de la majeure partie de l'empire. Cette division interne affaiblissait les Incas, et offrait à Pizarro une opportunité stratégique pour attaquer.

Francisco Pizarro et la Conquête de l’Empire Inca

Le parcours de Pizarro

Francisco Pizarro, un conquistador espagnol, avait commencé son aventure dans les Amériques dans les années 1510, participant à l'exploration et à la conquête des Caraïbes et du Panama. En 1524, Pizarro et ses hommes ont entrepris une expédition vers le sud, le long de la côte pacifique, à la recherche de richesses et de nouveaux territoires à conquérir. Après plusieurs tentatives infructueuses, Pizarro réussit finalement à atteindre les rives du Pérou, où il entendait parler d’un empire riche et puissant : l’Empire Inca.

L’arrivée de Pizarro en territoire Inca

En 1532, après avoir rassemblé une petite force d'environ 200 hommes, Pizarro se dirigea vers l’intérieur des terres, où il rencontra le souverain Inca Atahualpa. Cette rencontre allait être déterminante. Pizarro, convaincu que l'Empire Inca était vulnérable en raison de la guerre civile interne, a vu là une occasion unique de conquérir un territoire immensément riche. Mais l’issue de cette rencontre ne serait pas simplement une affaire militaire.

La Rencontre avec Atahualpa

Le piège de Cajamarca

En novembre 1532, Pizarro et ses hommes arrivèrent à Cajamarca, une ville située dans les Andes, où Atahualpa avait organisé une grande fête pour célébrer sa victoire sur son frère. Pizarro, utilisant des stratégies de ruse et de manipulation, invita Atahualpa à rencontrer ses troupes. L’empereur inca, sous-estimant le danger, accepta de se rendre avec un petit entourage.

Lorsque Atahualpa arriva à Cajamarca, il fut immédiatement capturé par les Espagnols, qui avaient tendu un piège. Les Incas, bien que nombreux, furent complètement pris au dépourvu par la rapidité et la violence de l’attaque. Malgré leur supériorité numérique, les Incas ne possédaient pas les armes à feu, les chevaux et les stratégies militaires des conquistadors. Cette rencontre fatidique a non seulement marqué la capture de leur empereur, mais aussi le début de l’effondrement rapide de l’empire.

L’offrande de l’or et la capture d’Atahualpa

Après sa capture, Atahualpa proposa aux Espagnols une immense quantité d’or en échange de sa liberté. Les Incas collectèrent d’énormes quantités d’or et d’argent dans les régions environnantes, mais cette offre ne sauva pas l’empereur. Les Espagnols, après avoir reçu l’or, exécutèrent Atahualpa en 1533, mettant fin à son règne et détruisant l'un des plus grands empires d'Amérique.

Les Conséquences de la Rencontre

La chute de l’Empire Inca

La mort d’Atahualpa marqua un tournant décisif dans l’histoire de l’Amérique du Sud. Bien que l’Empire Inca ait continué à résister pendant quelques années, la perte de leur leader, combinée à la supériorité militaire et technologique des Espagnols, précipita la chute de l’empire. Pizarro et ses troupes envahirent rapidement Cusco, la capitale inca, et prirent possession de l'empire.

L’impact de la rencontre sur l’Amérique du Sud

La rencontre entre Francisco Pizarro et Atahualpa a bouleversé non seulement l'Empire Inca, mais aussi l'ensemble de l’Amérique du Sud. L’arrivée des Espagnols a conduit à l’effondrement de nombreuses civilisations précolombiennes et à la colonisation de vastes territoires. Cette rencontre, marquée par la violence et l’exploitation, a changé pour toujours la dynamique des peuples autochtones, avec des conséquences tragiques sur les populations locales, la culture et l’économie.

La Rencontre qui a Changé l’Histoire de l’Amérique

La rencontre entre les Incas et Francisco Pizarro a été une collision entre deux mondes : celui des puissants Incas, et celui des Européens déterminés à imposer leur domination. Ce face-à-face, aussi tragique que déterminant, a non seulement scellé le sort de l'Empire Inca, mais a aussi marqué le début d'une ère de colonisation et de domination européenne en Amérique du Sud. L’histoire de cette rencontre fatidique reste un témoin de la fragilité des empires face aux forces extérieures, et un exemple de la manière dont les ambitions humaines peuvent façonner le cours de l’histoire.

Quand on pense aux chaînes de restauration rapide, KFC, ou Kentucky Fried Chicken, fait inévitablement partie des premières marques qui viennent en tête. Célèbre pour son poulet frit croustillant, son logo au visage souriant du Colonel Sanders et son mélange secret d'herbes et d'épices, KFC est bien plus qu'un simple fast-food. C'est une histoire d'innovation, de persévérance et de passion pour la cuisine. Cet article retrace l'origine et l'évolution de KFC, de ses débuts modestes à sa reconnaissance internationale.

Les Origines de KFC et du Colonel Sanders

Harland Sanders : L'Homme Derrière la Marque

Harland David Sanders, connu sous le nom de Colonel Sanders, est le fondateur de KFC. Né en 1890 dans une famille modeste de l’Indiana, aux États-Unis, il découvre la cuisine dès son jeune âge pour nourrir ses frères et sœurs après la mort de son père. Malgré un parcours professionnel difficile, il reste passionné de cuisine.

Le Premier Restaurant dans une Station-Service

En 1930, alors qu'il dirige une station-service à Corbin, dans le Kentucky, Sanders commence à servir des repas aux voyageurs pour arrondir ses revenus. Il développe peu à peu une recette de poulet frit en utilisant une technique de cuisson rapide et une combinaison secrète de 11 herbes et épices. Ses clients, conquis, font rapidement sa renommée locale.

L'Expansion : La Création du Modèle de Franchise KFC

La Popularité Croissante et les Premières Franchises

À mesure que le poulet frit de Sanders devient célèbre, il décide de se lancer dans la franchise pour toucher un plus large public. En 1952, il ouvre la première franchise KFC en dehors du Kentucky, dans l'Utah, avec un restaurateur local, Pete Harman. Ce succès marque le début de l’expansion rapide de KFC.

Une Recette Secrète et un Branding Unique

Le mélange unique d’herbes et d’épices, encore tenu secret aujourd’hui, devient le cœur de l’identité de KFC. Le visage de Sanders, associé à l'uniforme de colonel, devient le symbole de la marque, renforçant l'image d'un produit authentique et de qualité.

La Reconnaissance Internationale de KFC

La Montée en Puissance aux États-Unis et à l'International

Dans les années 1960, la popularité de KFC explose, et la chaîne s’étend aux quatre coins des États-Unis avant de s’internationaliser dans les années 1970. Le concept du poulet frit américain est bien reçu dans de nombreux pays, et KFC devient la première chaîne de fast-food à s’implanter en Chine, en 1987.

L'Adaptation Culturelle et le Succès Mondial

L'un des facteurs de succès de KFC à l’international réside dans son adaptation aux goûts locaux. Dans chaque pays, des recettes spécifiques et des adaptations sont proposées, tout en conservant l’identité du produit phare : le poulet frit.

La Poursuite d’une Vision : Innover tout en Préservant l'Héritage

Les Défis et Innovations au XXIe Siècle

KFC continue d’innover pour répondre aux nouvelles tendances alimentaires, notamment avec des produits sans viande, des initiatives de réduction d’empreinte écologique et une réinvention continue du menu. Ces adaptations montrent la capacité de KFC à évoluer tout en restant fidèle à l’héritage du Colonel Sanders.

L'Engagement de KFC pour la Qualité et la Responsabilité Sociale

Aujourd'hui, KFC s’efforce également de répondre aux attentes des consommateurs en matière de responsabilité sociale et de qualité, avec des politiques plus strictes sur la provenance des ingrédients et des initiatives pour réduire l'impact environnemental.

Une marque de renommée internationale

Le parcours de KFC, de l'idée modeste d'un homme dans une station-service du Kentucky à un empire mondial de la restauration rapide, est une histoire de vision et de résilience. Harland Sanders a non seulement créé un produit iconique mais a aussi bâti une marque de renommée internationale en restant fidèle à sa recette secrète et à ses valeurs. L’histoire de KFC continue d'inspirer, montrant comment la passion et l’innovation peuvent transformer une simple recette en un phénomène mondial.

Le Coca-Cola est aujourd’hui l’une des boissons les plus consommées dans le monde et un véritable symbole de la culture américaine. Mais cette célèbre boisson gazeuse n’a pas toujours été un produit de grande consommation. Sa création remonte au XIXe siècle, où elle est d’abord utilisée comme un remède médicinal. Cet article retrace l’histoire fascinante du Coca-Cola, de son invention comme tonique de santé jusqu’à sa transformation en une marque mondiale de boissons.

La Création de Coca-Cola : Naissance d'un Remède

John Stith Pemberton : L’Apothicaire à l’Origine de Coca-Cola

L’histoire du Coca-Cola commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie, où un pharmacien nommé John Stith Pemberton invente un nouveau breuvage. Pemberton, blessé durant la guerre de Sécession, est à la recherche d'un remède contre la douleur, et comme beaucoup à l’époque, il s’intéresse aux préparations à base de coca et de vin.

Une Recette Unique : La Première Formule du Coca-Cola

Pemberton crée une boisson appelée French Wine Coca, un mélange de vin de Bordeaux et de coca (plante sud-américaine connue pour ses effets stimulants). Cependant, la loi interdisant les boissons alcoolisées à Atlanta en 1886, il modifie sa recette pour remplacer le vin par du sirop sucré. Il y ajoute de la noix de kola, riche en caféine, et de la feuille de coca. La boisson est commercialisée comme tonique pour l’énergie et la concentration, sous le nom de Coca-Cola, avec son célèbre logo dessiné par Frank Mason Robinson.

Les Premières Années de Coca-Cola : De Remède à Boisson Gazeuse

L’Engouement des Pharmacies et les Premières Ventes

D’abord vendue en pharmacie, Coca-Cola se distingue rapidement par son goût unique. Servie comme boisson gazeuse au comptoir des pharmacies, elle devient populaire parmi les habitants d’Atlanta. Son créateur, cependant, ne bénéficie pas pleinement de son succès, car il vend progressivement des parts de son entreprise en raison de problèmes de santé.

L'Expansion avec Asa Candler

En 1888, Asa Candler, un homme d'affaires d’Atlanta, acquiert les droits complets de Coca-Cola pour une somme modique. Il comprend immédiatement le potentiel de la boisson et investit dans la publicité pour en accroître la notoriété. Candler transforme Coca-Cola d’un remède local en un produit de grande consommation. Il établit le logo et le branding qui resteront longtemps la signature de Coca-Cola.

L'Expansion de Coca-Cola : De Boisson Américaine à Phénomène Mondial

La Première Usine d’Embouteillage et l'Expansion aux États-Unis

Avec la demande en hausse, Coca-Cola ouvre sa première usine d’embouteillage à Chattanooga, dans le Tennessee, en 1899. Cette étape marque le début de l’expansion nationale, permettant de distribuer la boisson au-delà d’Atlanta et d’atteindre un public beaucoup plus large. Les bouteilles de Coca-Cola deviennent alors emblématiques.

L’Internationalisation : Conquête des Marchés Étrangers

Au début du XXe siècle, Coca-Cola commence à s’exporter à l’étranger, devenant un symbole de l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola est même distribué aux soldats américains à l'étranger, ce qui accélère sa popularité internationale. La boisson se développe dans de nombreux pays et devient un produit emblématique de la culture mondiale.

L’Évolution et l'Adaptation de Coca-Cola

Les Défis du XXe et XXIe Siècles

Avec le temps, Coca-Cola doit faire face à de nouveaux défis : concurrence, préoccupations pour la santé, et changements de consommation. Pour répondre aux attentes, l’entreprise introduit de nouveaux produits (Coca-Cola light, zéro sucre, Coca-Cola sans caféine) et s'adapte aux goûts locaux dans différents pays.

L'Engagement de Coca-Cola pour la Responsabilité Sociale et Environnementale

Aujourd'hui, Coca-Cola poursuit son engagement dans des initiatives de durabilité, comme la réduction des déchets plastiques et le recyclage. La marque continue de moderniser ses pratiques pour répondre aux enjeux écologiques actuels.

Une boisson mondialement connue

Depuis ses débuts comme remède médicinal à son statut de boisson mondiale, Coca-Cola a su évoluer pour devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture moderne. L’histoire de Coca-Cola montre comment une simple invention a pu conquérir le monde et s'adapter aux évolutions culturelles et sociales pour rester un incontournable. Plus qu'une boisson, Coca-Cola incarne désormais un véritable patrimoine mondial.

Connue comme la « Sorcière de Wall Street », Hetty Green est l’une des figures les plus singulières de l’histoire de la finance américaine. Au 19ᵉ siècle, elle bâtit un empire financier immense, devenant l'une des femmes les plus riches de son époque. Sa réputation sulfureuse, mêlée à une avarice extrême et à des investissements stratégiques, a marqué les esprits de son temps. Cet article revient sur la vie d’Hetty Green, une femme qui a défié les conventions pour devenir un symbole paradoxal de richesse et de frugalité.

Les Débuts d'une Financier Singulière

Une Enfance Influencée par les Affaires

Henrietta « Hetty » Howland Robinson, future Hetty Green, est née en 1834 dans une famille de riches commerçants de New Bedford, dans le Massachusetts. Dès son enfance, elle montre un vif intérêt pour les finances, en lisant chaque jour les rapports économiques avec son père. Celui-ci lui enseigne les bases de la finance et l'initie aux investissements, un apprentissage rare pour une fille à cette époque.

Héritage et Début de Fortune

En 1865, après la mort de son père, Hetty hérite de sa fortune, estimée à environ 5 millions de dollars. Elle investit cette somme dans des actions, des obligations et l'immobilier. Hetty s’illustre dès le départ par une gestion méticuleuse de ses finances et une aversion pour les dépenses personnelles. Sa vision financière rigide et ses choix d'investissement judicieux marquent le début de sa montée dans les cercles financiers de New York.

La « Sorcière de Wall Street »

Une Femme aux Méthodes Implacables

Dans le milieu de Wall Street, Hetty Green se distingue par sa ténacité et sa capacité à investir sans émotion, une qualité alors rare chez les femmes, peu présentes dans la finance. Elle achète des obligations d'État, des actions ferroviaires, et des immeubles à des prix bradés lors des crises économiques. Sa réputation de « Sorcière de Wall Street » naît de son allure austère et de ses pratiques d’investissement rigoureuses.

La Frugalité Extrême

Hetty Green est célèbre pour sa vie frugale, qui contraste fortement avec sa richesse. Elle refuse souvent de dépenser pour des besoins de base, se déplaçant avec une vieille mallette et s'habillant de manière simple, ce qui accentue sa réputation d'avarice. Sa frugalité est si notoire qu’elle refuse même de payer des soins médicaux coûteux pour son fils, qui doit être amputé après une blessure mal soignée.

Les Stratégies Financières de Hetty Green

Investissements dans le Secteur Ferroviaire

L'un des piliers de la fortune de Hetty Green repose sur ses investissements dans les chemins de fer. Durant les périodes de récession, elle achète des actions ferroviaires à bas prix, les revend à profit lors des reprises économiques, et bénéficie ainsi de rendements conséquents. Elle sait anticiper les cycles économiques et exploite la volatilité du marché pour augmenter sa richesse.

L’Immobilier et les Obligations

Outre les chemins de fer, Hetty investit dans l’immobilier, notamment à Chicago et New York, où elle achète des bâtiments dévalués qu’elle revend avec profit. Elle investit également dans les obligations d’État, considérées comme des placements sûrs. Sa stratégie d’investissement prudente mais diversifiée lui permet de consolider une fortune estimée à près de 100 millions de dollars à sa mort, l’équivalent de plusieurs milliards de dollars aujourd’hui.

L’Héritage et la Mort d’Hetty Green

La Fin de Vie d’une Femme Solitaire

Hetty Green meurt en 1916 à New York, laissant derrière elle une fortune colossale, mais aussi la réputation d’une vie austère, marquée par l’avarice et le refus de profiter de ses richesses. Elle lègue une grande partie de sa fortune à ses enfants, qui, contrairement à elle, adoptent un style de vie plus en accord avec leur richesse.

Une Influence Durablement Marquée

Bien que controversée, Hetty Green reste une pionnière pour les femmes en finance. Sa maîtrise du marché et sa capacité à affronter les hommes d'affaires de son époque lui ont valu le respect des milieux financiers. Aujourd'hui, elle est perçue comme une figure emblématique de l’ascension sociale et de la persévérance dans un domaine dominé par les hommes.

La Sorcière de Wall Street

Hetty Green, la « Sorcière de Wall Street », incarne une figure paradoxale de richesse et de frugalité. Son parcours, marqué par des choix financiers audacieux et une avarice extrême, a fait d'elle l’une des femmes les plus riches de son époque. Son héritage demeure fascinant, autant pour ses stratégies d’investissement que pour son refus de se conformer aux attentes sociales. L’histoire de Hetty Green témoigne de la capacité des femmes à exceller dans la finance, même dans un milieu où elles étaient rarement acceptées.

Les élections américaines, en particulier les élections présidentielles, suscitent un intérêt mondial. Leur fonctionnement est cependant bien différent de celui de nombreux autres pays, avec des mécanismes comme le collège électoral, des primaires et des caucus. Pour comprendre le choix du président des États-Unis, il est essentiel de plonger dans les rouages de ce système électoral complexe, qui se distingue par ses spécificités et ses enjeux. Cet article explore en détail le principe des élections américaines, de la sélection des candidats jusqu’au vote final.

Le Processus de Sélection des Candidats

Les Primaires et les Caucus

Le processus électoral américain commence par la sélection des candidats pour chaque parti, généralement le Parti démocrate et le Parti républicain. Pour cela, chaque État organise des élections primaires ou des caucus, qui permettent aux électeurs de choisir leur candidat favori.

-

Primaires : Dans la majorité des États, les électeurs participent à des primaires, qui peuvent être ouvertes ou fermées. Dans une primaire ouverte, tout électeur peut voter, indépendamment de son affiliation politique, tandis que dans une primaire fermée, seuls les membres du parti peuvent participer.

-

Caucus : Dans certains États comme l'Iowa, le caucus est préféré. Ce processus est plus informel et se déroule sous forme de réunions publiques où les participants discutent et votent.

Les Conventions Nationales