Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Saviez-vous !

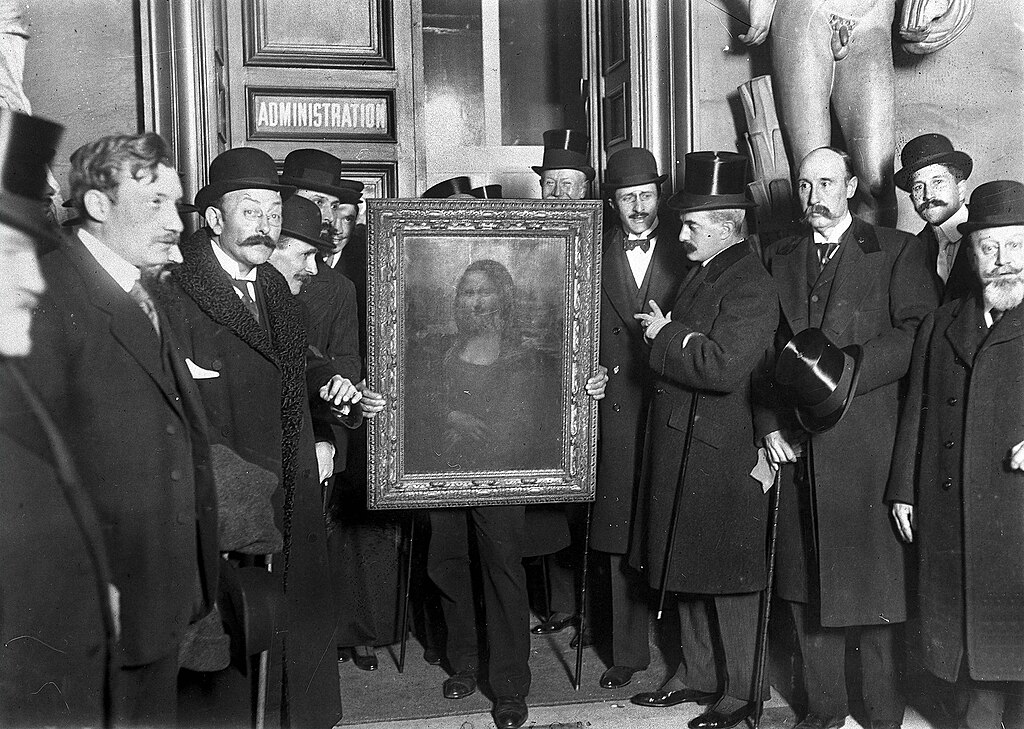

Le 21 août 1911, un événement digne d’un roman policier secoue la France et le monde de l’art : la Joconde disparaît du musée du Louvre. Ce vol, aussi audacieux qu’absurde, va transformer à jamais la notoriété du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique et contribué à faire de La Joconde l’œuvre la plus célèbre au monde.

Un chef-d’œuvre déjà célèbre… mais pas encore une icône

La Joconde au début du XXe siècle

Avant 1911, La Joconde était une œuvre admirée des connaisseurs mais pas encore le symbole mondial qu’elle est devenue aujourd’hui. Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, elle entre dans les collections royales françaises sous François Ier, avant d’être exposée au Louvre à partir de la Révolution.

Mais au tournant du XXe siècle, d’autres œuvres attirent davantage l’attention des foules. La Vénus de Milo ou encore La Liberté guidant le peuple sont, à l’époque, bien plus populaires auprès du grand public.

Un tableau accessible, sans protection particulière

À l’époque, les mesures de sécurité sont bien différentes d’aujourd’hui. Les œuvres sont exposées avec une relative simplicité, souvent accrochées à des clous sur les murs, sans vitrines ni alarmes. Cette légèreté allait permettre l’un des cambriolages les plus incroyables de l’histoire de l’art.

Le 21 août 1911 : la Joconde s’évapore du musée

Un lundi pas comme les autres

Le Louvre est fermé au public ce lundi 21 août 1911. C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.

L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.

Une enquête digne d’un polar

La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.

La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.

Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.

Un voleur italien et un patriotisme mal placé

Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu

Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.

Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.

Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.

Une peine légère pour un geste "patriotique"

Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.

Conséquences d’un vol spectaculaire

La notoriété mondiale de la Joconde

Ironie de l’histoire : le vol transforma la Joconde. D’œuvre célèbre, elle devint une icône planétaire. Les journaux du monde entier en firent leurs gros titres. Des milliers de visiteurs affluèrent au Louvre… pour contempler le vide laissé par le tableau.

Lorsque La Joconde est finalement restituée à Paris en 1914, l’accueil est triomphal. Elle est désormais entourée d’un mythe, d’un mystère, d’un prestige nouveau. On vient l’admirer autant pour sa beauté que pour son histoire.

Un tournant pour la sécurité des musées

Cet incident marqua également un tournant dans la manière de sécuriser les œuvres d’art. Dès son retour, la Joconde est placée derrière une vitre blindée, protégée par des gardiens, et devient l’objet d’une vigilance extrême.

Les musées du monde entier en tirèrent des leçons. La sécurité des œuvres devint une priorité, entraînant la modernisation des dispositifs de protection.

Anecdotes et postérité

Charlie Chaplin déclara un jour que "le vol de la Joconde fut la meilleure publicité jamais faite pour une œuvre d’art."

Une chanson de Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert, évoque la Joconde en lien avec le souvenir amoureux.

En 2009, le Louvre a réorganisé entièrement la Salle des États pour faire de la Joconde son centre absolu d’attraction.

Le jour où la Joconde devint immortelle

Le 21 août 1911, un voleur italien sans grand envergure a, sans le savoir, donné à la Joconde la célébrité éternelle. Son vol a révélé la force des mythes, l’importance de la mémoire collective et la fragilité de notre patrimoine. Depuis ce jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa est devenu un emblème universel… bien plus fort que la peinture seule.

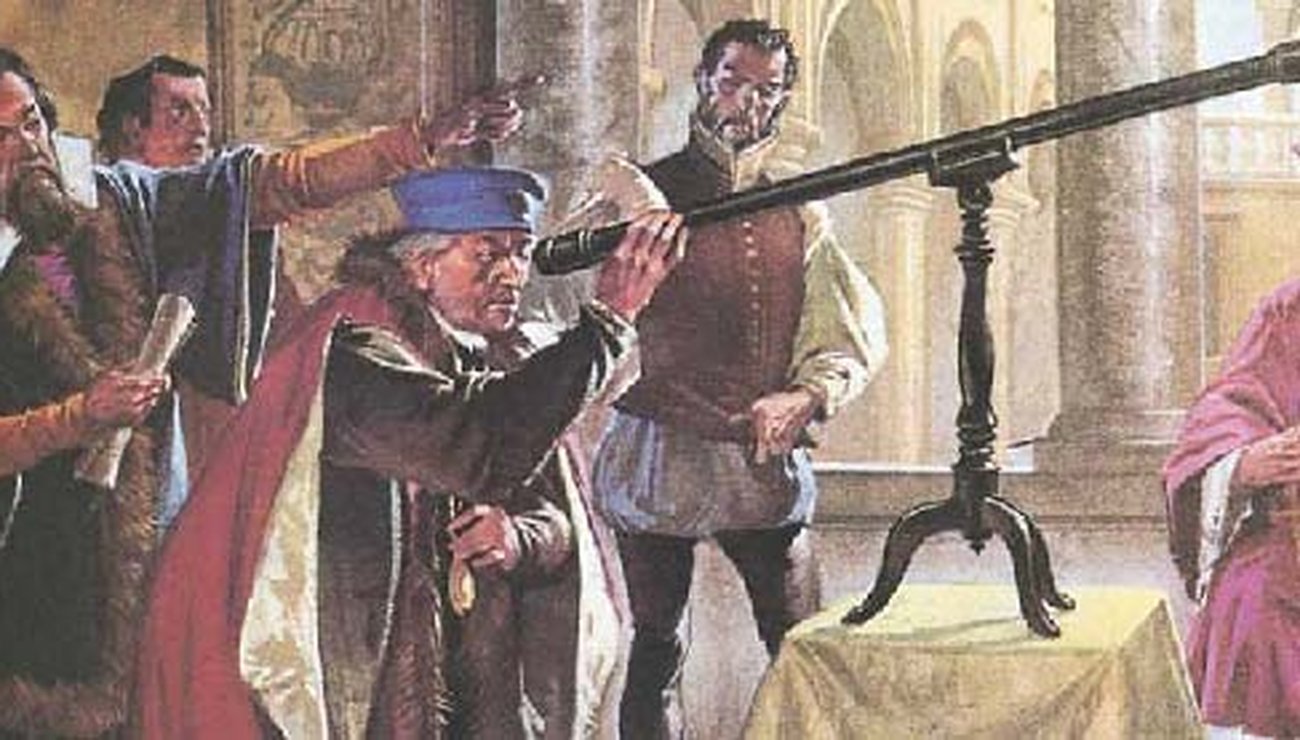

Le 21 août 1609 marque une date historique dans le domaine de l'astronomie et de la science en général. Ce jour-là, l'astronome italien Galilée présente sa lunette astronomique au Doge de Venise. Ce geste, à première vue symbolique, allait bouleverser notre compréhension de l'univers et jeter les bases de la science moderne. Retour sur un moment décisif qui a ouvert les yeux de l’humanité… vers les étoiles.

Un contexte propice à la révolution scientifique

L’Europe de la Renaissance : une époque en effervescence

La fin du XVIe siècle et le début du XVIIe voient l’Europe bouillonner d’idées nouvelles. La Renaissance a relancé la curiosité intellectuelle, l’étude des textes antiques, mais aussi la recherche empirique. C’est dans ce contexte que naît Galilée (Galileo Galilei) en 1564 à Pise.

Formé aux mathématiques, à la physique et à la philosophie, il s'impose rapidement comme une figure brillante de la pensée scientifique. L’invention récente de la lunette d’approche aux Pays-Bas attire son attention. Il décide alors de perfectionner cet instrument pour l’adapter à l’observation céleste.

L’inspiration hollandaise

La lunette que Galilée présente à Venise en 1609 n’est pas une invention ex nihilo. Un fabricant de lunettes hollandais, Hans Lippershey, avait conçu un modèle rudimentaire en 1608. Galilée, ayant entendu parler de cette invention, réalise ses propres expérimentations. Il construit lui-même une lunette capable de grossir les objets jusqu'à 8 fois, puis jusqu’à 20 fois – une avancée technologique considérable pour l’époque.

Le 21 août 1609 : une démonstration spectaculaire à Venise

Un moment théâtral et politique

Galilée ne se contente pas d’un exploit technique : il en fait un coup de génie stratégique. Le 21 août 1609, il organise une démonstration publique devant le Doge de Venise, Leonardo Donato, et les membres du Sénat.

Du haut du campanile de la place Saint-Marc, il leur permet d’observer des navires encore lointains, invisibles à l’œil nu. Grâce à sa lunette, les vénitiens pouvaient détecter les navires marchands bien avant qu’ils n’arrivent au port — un avantage militaire et économique considérable.

Une récompense immédiate

Impressionné, le Sénat vénitien offre à Galilée une chaire à vie à l’Université de Padoue avec un salaire doublé. L’événement dépasse le cadre scientifique : il confère à Galilée une reconnaissance sociale, politique et financière. Mais au-delà de ces honneurs, c’est la suite de son utilisation de la lunette qui allait réellement marquer l’histoire.

Des observations célestes qui bouleversent l’ordre cosmique

Les premières découvertes majeures

Dès l’hiver 1609-1610, Galilée tourne sa lunette vers le ciel. Ses observations vont à l’encontre de la vision aristotélicienne du cosmos alors dominante, notamment celle de la perfection des cieux.

Voici quelques-unes de ses découvertes :

-

La Lune : elle présente des montagnes et des cratères. Elle n’est donc pas une sphère parfaite.

-

Les satellites de Jupiter : en janvier 1610, Galilée découvre quatre lunes autour de Jupiter (aujourd’hui nommées Io, Europe, Ganymède et Callisto). Cela démontre qu’un autre corps que la Terre peut être un centre de rotation.

-

Les phases de Vénus : elles prouvent que Vénus tourne autour du Soleil, confirmant le modèle héliocentrique de Copernic.

-

Les taches solaires : elles montrent que le Soleil n’est pas immuable.

Une révolution copernicienne confirmée

Ces découvertes remettent en question le géocentrisme de Ptolémée soutenu par l’Église catholique. En soutenant publiquement l’héliocentrisme de Copernic, Galilée entre rapidement en conflit avec les autorités religieuses.

En 1616, ses idées sont jugées « hérétiques », et en 1633, il est contraint d’abjurer devant l’Inquisition. Selon la légende, après avoir renié, il aurait murmuré : « E pur si muove » (Et pourtant elle tourne).

Un héritage scientifique et philosophique colossal

La naissance de la méthode scientifique

L’œuvre de Galilée ne se limite pas à ses découvertes : il est également un des premiers à défendre une méthode expérimentale, basée sur l’observation, la mesure et la démonstration mathématique. C’est l’acte de naissance de la science moderne.

Une source d’inspiration pour les générations futures

Des penseurs comme Newton, Descartes, Kepler ou Einstein reconnaîtront tous leur dette envers Galilée. Einstein le décrira comme "le père de la science moderne".

Galilée a également contribué à vulgariser la science, en écrivant en italien plutôt qu’en latin, pour être compris du plus grand nombre. Sa célèbre œuvre Le Messager des étoiles (Sidereus Nuncius, 1610) est un modèle de ce genre.

De l'observation du ciel à la conquête spatiale

La lunette de Galilée, rudimentaire à nos yeux, est l’ancêtre des télescopes géants modernes et des sondes spatiales. Grâce à cette première fenêtre sur les étoiles, l’humanité a pu envisager son insignifiance face à l’univers… et sa capacité infinie à le comprendre.

Galilée et sa lunette : le regard humain s’élève vers l’infini

Le 21 août 1609, en présentant sa lunette au Doge de Venise, Galilée ne se contentait pas d’un simple acte technique : il ouvrait une brèche dans les certitudes du monde ancien. Par cette invention et les découvertes qui en découlèrent, il changea à jamais notre vision de l’univers. En un geste, il fit basculer l’humanité de l’ombre du dogme vers la lumière de la raison.

Le 8 août 1786, deux hommes, Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard, inscrivaient leur nom dans l’histoire en réussissant la toute première ascension du Mont-Blanc. Cette prouesse, considérée comme l’acte fondateur de l’alpinisme moderne, mêle courage, aventure scientifique et dépassement de soi. Retour sur cette journée qui a marqué à jamais la conquête des sommets.

Contexte historique et fascination pour le Mont-Blanc

Au XVIIIᵉ siècle, le Mont-Blanc, culminant à 4 809 mètres, était perçu comme un sommet inaccessible, presque mythique. Situé dans la chaîne des Alpes, il suscitait la curiosité des savants et l’admiration mêlée de crainte des populations locales.

Le naturaliste suisse Horace-Bénédict de Saussure, passionné par l’étude des montagnes, offrit même une récompense à celui qui trouverait un itinéraire pour atteindre son sommet. L’objectif n’était pas seulement sportif : il visait à étudier la haute montagne, l’air raréfié, la glaciologie et l’influence de l’altitude sur le corps humain.

Cette offre de Saussure devint un moteur d’exploration pour les chasseurs de chamois, cristalliers et guides des vallées de Chamonix.

Les protagonistes : Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard

Jacques Balmat, né en 1762 à Chamonix, était un chasseur et cristallier habitué aux terrains accidentés et aux glaciers. Connu pour son endurance, il rêvait de cette ascension.

Michel-Gabriel Paccard, né en 1757, médecin chamoniard, partageait la passion des sciences et de l’exploration. Il souhaitait mesurer la pression atmosphérique et collecter des données utiles à la recherche scientifique.

L’alliance de l’expérience de Balmat sur les terrains alpins et des connaissances scientifiques de Paccard formait un duo complémentaire.

L’expédition du 8 août 1786

À l’aube, Balmat et Paccard quittent Chamonix, lourdement chargés. Leur équipement reste rudimentaire : alpenstocks (longs bâtons de marche), crampons rudimentaires, lunettes de protection contre la réverbération et vivres simples. Ils progressent par l’aiguille du Goûter, affrontant crevasses, pentes glacées et conditions météorologiques changeantes.

Après plus de 14 heures d’effort, ils atteignent enfin le sommet vers 18 heures. Balmat, émerveillé, décrira plus tard la sensation de "se trouver dans un autre monde". Paccard, quant à lui, se concentre sur les mesures barométriques, confirmant que la science était autant au rendez-vous que l’aventure.

Les conséquences et l’héritage

La réussite de Balmat et Paccard fit grand bruit en Europe. Dès l’année suivante, Horace-Bénédict de Saussure monta lui-même au sommet, confirmant l’itinéraire.

Cette première ascension inaugura une nouvelle ère : celle de l’alpinisme moderne. Le Mont-Blanc devint rapidement une destination pour explorateurs, scientifiques et aventuriers.

À long terme, cet exploit ouvrit la voie au développement du tourisme de montagne à Chamonix et à la professionnalisation des guides alpins. Les clubs alpins et expéditions internationales trouvent ici leur origine culturelle et sportive.

Anecdotes marquantes de l'ascension du Mont-Blanc

-

Balmat aurait passé une nuit seul dans la montagne quelques jours avant l’ascension, repérant un passage crucial.

-

Paccard, épuisé au sommet, refusa de manger ou boire avant de terminer ses relevés scientifiques.

-

L’ascension marqua également un tournant dans l’imaginaire européen, renforçant la fascination romantique pour la nature sauvage et les hauts sommets.

Une légende toujours vivante

Aujourd’hui, gravir le Mont-Blanc reste un défi, même avec du matériel moderne. Les 8 et 9 août, Chamonix commémore l’événement avec des reconstitutions et des conférences. La mémoire de Balmat et Paccard perdure, rappelant que l’exploration est toujours une histoire de passion et de persévérance.

Le 5 août 1962, le monde se réveille sous le choc : Marilyn Monroe, star planétaire, sex-symbol et actrice adulée, est retrouvée morte à son domicile de Los Angeles. Officiellement classé comme suicide, son décès suscite encore aujourd’hui de nombreuses théories, entre complot politique, drame intime et icône sacrifiée.

L'ascension fulgurante d’une légende hollywoodienne

De Norma Jeane à Marilyn Monroe

Née Norma Jeane Mortenson en 1926 à Los Angeles, Marilyn Monroe incarne l’archétype du rêve américain. Abandonnée par sa mère instable, ballotée de foyers en orphelinats, elle devient mannequin par hasard avant d’être repérée par les studios. Son talent, sa plastique et son charme magnétique propulsent la jeune femme dans les sommets de Hollywood.

En quelques années, elle devient une star avec des films comme Les hommes préfèrent les blondes (1953), Sept ans de réflexion (1955) ou Certains l’aiment chaud (1959), pour lequel elle reçoit un Golden Globe.

Une vie privée tourmentée

Derrière l’image de blonde pétillante, Marilyn cache une personnalité fragile. Trois mariages ratés (dont celui avec le joueur de baseball Joe DiMaggio et le dramaturge Arthur Miller), des avortements, des dépressions et une dépendance croissante aux barbituriques marquent sa vie intime. Elle souffre également du syndrome de l’imposteur, doutant constamment de son talent et de sa légitimité à Hollywood.

5 août 1962 : découverte du corps sans vie de Marilyn Monroe

Une nuit tragique à Brentwood

C’est dans sa maison de Brentwood, quartier huppé de Los Angeles, que Marilyn est retrouvée morte dans la nuit du 5 août 1962, nue dans son lit, téléphone à la main. Sa gouvernante Eunice Murray, inquiète de ne pas avoir eu de réponse à sa porte verrouillée, appelle le psychiatre Dr. Ralph Greenson, qui brise une fenêtre pour découvrir le drame.

Le rapport d’autopsie indique un empoisonnement aigu par barbituriques, classé comme suicide probable, bien que les circonstances restent floues.

Des incohérences troublantes

De nombreux éléments viennent rapidement semer le doute sur la version officielle :

-

Aucun verre d’eau retrouvé dans la pièce, pourtant nécessaire pour avaler autant de cachets.

-

Des incohérences dans les témoignages des proches présents cette nuit-là.

-

Des retards inexpliqués dans l’appel aux secours.

Ces détails alimenteront les théories les plus diverses pendant des décennies.

Les théories autour de la mort de Marilyn Monroe

Le suicide : version officielle, mais contestée

Marilyn Monroe souffrait de troubles psychiques, avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide, et se trouvait dans une période d’instabilité. Cette version est soutenue par ses amis proches et les documents psychiatriques.

Cependant, beaucoup estiment que Marilyn allait mieux dans les semaines précédentes, qu’elle préparait un retour au cinéma et avait de nouveaux projets.

La piste Kennedy : complot politique ?

L’une des théories les plus persistantes concerne sa relation présumée avec John F. Kennedy et son frère Robert "Bobby" Kennedy. Certains auteurs suggèrent que Marilyn, écartée brutalement par les Kennedy, menaçait de révéler des secrets d’État. Elle aurait été "réduite au silence".

L’écrivain Norman Mailer ou encore le détective privé Fred Otash affirment que des conversations de Marilyn auraient été enregistrées, notamment après sa célèbre chanson d’anniversaire "Happy Birthday, Mr. President" chantée à JFK en mai 1962.

Le FBI, la mafia et les services secrets

D'autres hypothèses font intervenir la mafia, qui aurait utilisé Marilyn comme moyen de pression sur les Kennedy. Le FBI aurait également enquêté sur elle, craignant ses liens avec des intellectuels de gauche et soupçonnant qu’elle détiendrait des informations sensibles.

Le nombre de documents censurés ou disparus autour de son décès alimente les spéculations.

Une mort devenue mythe

Une image figée dans l’éternité

Marilyn Monroe n’a jamais cessé de fasciner. Sa mort, à seulement 36 ans, en a fait une icône éternelle, au même titre que James Dean ou Kurt Cobain. Son visage orne toujours des affiches, des t-shirts, des films, et son nom évoque immédiatement un mélange de glamour, de mélancolie et de mystère.

Andy Warhol lui rend hommage à travers ses fameuses sérigraphies colorées, la figeant comme symbole de la culture pop.

Une femme en avance sur son temps

Au-delà du sex-symbol, Marilyn fut une femme qui tenta de s’affranchir du système hollywoodien, créant sa propre société de production en 1955, ce qui était inédit pour une actrice. Elle luttait pour des rôles plus profonds, refusant d’être cantonnée aux blondes écervelées.

Ses prises de parole sur la sexualité, la liberté des femmes et son refus d’être exploitée en font une figure préféministe, admirée aujourd’hui pour sa modernité.

Marilyn Monroe : une disparition qui fascine toujours

La mort de Marilyn Monroe reste entourée d’un voile de mystère, entre hypothèses criminelles, manipulation médiatique et détresse humaine. Ce 5 août 1962, ce n’est pas seulement une actrice qui disparaît, mais une partie du rêve américain. Son aura reste intacte, car Marilyn incarne le paradoxe de la célébrité : lumière publique, douleur intime.

Le 24 janvier 1924 marque une date historique dans l’histoire du sport mondial : l’ouverture des tout premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix, en France. Cet événement fondateur fut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il symbolisa l’union entre les nations dans un contexte d’après-guerre, la valorisation des sports de montagne et l’amorce d’une tradition centenaire qui allait bouleverser le monde olympique.

une Europe en quête de paix

Après la Première Guerre mondiale, le besoin de rassemblement entre les peuples se fait ressentir. Les Jeux Olympiques de Paris, prévus pour l’été 1924, offrent l’occasion parfaite pour prolonger l’esprit pacifique du baron Pierre de Coubertin. Dans cette optique, le Comité International Olympique décide d’organiser une "Semaine internationale des sports d’hiver" en amont de Paris, à Chamonix, au pied du Mont Blanc.

Ce n’est que rétroactivement que cet événement fut reconnu comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Pourquoi Chamonix ? Une station au cœur des Alpes françaises

Chamonix, station alpine réputée pour son dynamisme hivernal, fut choisie grâce à sa capacité d’accueil et son terrain naturel adapté à la plupart des disciplines hivernales : ski, patinage, bobsleigh, etc. Ville pionnière de l’alpinisme, elle disposait déjà d’infrastructures de base et d’une population familière aux rigueurs de l’hiver montagnard.

La France voulant rayonner sur la scène internationale, choisit de mettre en avant son patrimoine naturel tout en rendant hommage à l’esprit sportif.

Les disciplines sportives en 1924 : entre traditions nordiques et nouveautés

Les compétitions débutèrent le 25 janvier et s'étendirent jusqu'au 5 février. Seize épreuves furent disputées dans six sports différents : patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, saut à ski, combiné nordique et bobsleigh.

Parmi les moments marquants :

-

La victoire du Norvégien Thorleif Haug en ski de fond et combiné nordique.

-

Le triomphe de Gillis Grafström, Suédois, en patinage artistique.

-

La médaille d’or française remportée par les frères Brunet (Pierre et Andrée) en patinage en couple.

Une participation encore limitée mais symbolique

Seules 16 nations participèrent à cette première édition, avec environ 250 athlètes, dont une dizaine de femmes. Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande) dominèrent les épreuves de ski, tandis que les nations alpines comme la Suisse et l’Autriche s’illustrèrent en bobsleigh et ski alpin (non encore discipline olympique).

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie marquèrent également leur présence. Ce fut une rencontre des cultures sportives et une occasion unique de partager les traditions des pays du Nord.

Une reconnaissance officielle postérieure

Ce n’est qu’en 1926, lors de la session du CIO à Lisbonne, que la "Semaine internationale des sports d’hiver" fut officiellement rebaptisée "Premiers Jeux Olympiques d’hiver". Depuis, cet événement est reconnu comme la naissance du cycle olympique hivernal.

Ce changement témoigne de l’impact majeur qu’eut cette initiative. Le succès de Chamonix montra que les sports d’hiver méritaient une place aussi prestigieuse que ceux de l’été.

Un héritage durable dans le monde du sport

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver sont devenus une tradition incontournable, se tenant tous les quatre ans, avec une croissance constante du nombre de disciplines, d’athlètes et de spectateurs. Le modèle initié à Chamonix a inspiré d’autres stations à travers le monde.

Chamonix reste à jamais gravée dans l’histoire du sport mondial comme le berceau des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, la station célèbre cette mémoire à travers musées, plaques commémoratives et événements festifs.

Une aventure olympique qui a marqué l’histoire

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix ne furent pas qu’un événement sportif. Ils furent un manifeste de paix, une vitrine du savoir-faire alpin français, et le point de départ d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de faire vibrer les cœurs des passionnés de sport.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, dans la cave de la maison Ipatiev à Iekaterinbourg, une page sanglante de l’histoire russe se tourne. Le dernier tsar de Russie, Nicolas II, son épouse Alexandra et leurs cinq enfants sont exécutés par les bolcheviks. Ce massacre met fin à trois siècles de règne de la dynastie des Romanov. Retour sur un événement historique aussi tragique que symbolique, aux répercussions majeures pour la Russie et le monde.

une Russie en crise

Une monarchie en déclin

À la fin du XIXe siècle, la Russie impériale est un colosse aux pieds d’argile. Le pays est immense mais profondément inégalitaire. La noblesse et l’Église orthodoxe détiennent le pouvoir tandis que la majorité de la population vit dans la misère. Le règne de Nicolas II, monté sur le trône en 1894, est marqué par de nombreuses tensions internes et externes.

La révolution de 1905 et l’échec des réformes

En 1905, la première révolution éclate à la suite de la défaite russe face au Japon et du « Dimanche rouge ». Bien que Nicolas II concède une Douma (parlement), il en limite les pouvoirs. Cette répression et le maintien de l’autocratie exacerbent la colère populaire.

La Première Guerre mondiale comme catalyseur

Lorsque la Russie entre en guerre contre l’Allemagne en 1914, le patriotisme l’emporte un temps sur la grogne. Mais les pertes humaines catastrophiques, les pénuries alimentaires et l’incompétence militaire font rapidement basculer l’opinion publique contre le tsar. En mars 1917, sous la pression populaire, Nicolas II abdique.

La captivité des Romanov

De Tsarskoïe Selo à Iekaterinbourg

Après son abdication, Nicolas II et sa famille sont d’abord retenus à Tsarskoïe Selo, puis transférés à Tobolsk en Sibérie. En avril 1918, ils sont envoyés à Iekaterinbourg, dans la maison Ipatiev, transformée en prison par les bolcheviks locaux. Les conditions de détention deviennent de plus en plus dures.

La menace des armées blanches

À l’été 1918, la guerre civile fait rage entre les Rouges (bolcheviks) et les Blancs (contre-révolutionnaires). L’armée blanche progresse dangereusement vers Iekaterinbourg. Craignant une libération de la famille impériale, le soviet local, avec l’aval probable de Lénine, décide d’éliminer les Romanov.

Le massacre dans la nuit du 17 juillet 1918

L’exécution brutale

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, vers 1h30 du matin, Nicolas II, Alexandra, leurs cinq enfants – Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et le tsarévitch Alexis – ainsi que quatre domestiques fidèles sont réveillés et conduits au sous-sol de la maison. Le chef du peloton, Yakov Yurovsky, lit une brève déclaration de sentence. Puis, les gardes ouvrent le feu.

Les premières balles ne suffisent pas à tuer tout le monde, car les grandes-duchesses portaient des corsets renforcés de bijoux cousus, qui faisaient office de gilets pare-balles. L’exécution vire au carnage : les soldats utilisent ensuite baïonnettes et revolvers pour achever les survivants. Les corps sont ensuite transportés et enterrés en secret dans une forêt voisine.

Une tentative d'effacement

Les bolcheviks cherchent à dissimuler l'assassinat. Ce n’est que plusieurs jours plus tard que la nouvelle se répand. Officiellement, seul Nicolas II est déclaré exécuté, pour éviter un scandale international. Les circonstances exactes ne seront dévoilées qu’après la chute de l’Union soviétique.

Conséquences politiques et symboliques

Fin de la monarchie russe

L’assassinat des Romanov est un point de non-retour dans l’histoire russe. Il anéantit toute possibilité de restauration monarchique crédible. La dynastie des Romanov, qui régnait depuis 1613, s’éteint dans le sang. La Russie s'engage définitivement sur la voie du communisme.

Une tache dans l’héritage bolchevique

Cet acte barbare entache durablement l’image du régime soviétique. Certains révolutionnaires eux-mêmes désapprouvent l’exécution des enfants. Pourtant, pour les dirigeants bolcheviks, il s’agissait d’un « acte nécessaire » pour couper définitivement les liens avec l’Ancien Régime.

Le mystère Anastasia

L’une des légendes les plus persistantes de ce drame est celle d’Anastasia, la plus jeune fille du tsar, dont plusieurs femmes ont prétendu être la survivante. Ce mystère alimentera des romans, films et récits jusqu’à ce que les tests ADN menés dans les années 1990 confirment la mort de tous les membres de la famille.

La redécouverte des corps et la réhabilitation

Une enquête post-soviétique

En 1991, après la chute de l’URSS, les corps des Romanov sont exhumés et identifiés grâce à la génétique. En 1998, ils sont inhumés avec les honneurs à Saint-Pétersbourg, en présence du président Boris Eltsine, marquant un geste de réconciliation nationale.

Canonisation et mémoire

En 2000, l’Église orthodoxe russe canonise Nicolas II et sa famille en tant que martyrs. Aujourd’hui, le lieu de leur assassinat est devenu un lieu de pèlerinage. Une cathédrale, l’Église-sur-le-Sang, a été érigée sur l’emplacement de la maison Ipatiev.

Un drame familial devenu symbole historique

L’assassinat des Romanov symbolise à lui seul la brutalité de la révolution russe et la fin d’une époque impériale. Il incarne aussi les dérives totalitaires qui peuvent naître d’un idéal politique. L’histoire de cette famille, devenue mythe et légende, continue de fasciner historiens, romanciers et cinéastes à travers le monde.

Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse s’échoue sur un banc de sable au large des côtes de la Mauritanie. Ce qui aurait pu être un simple accident maritime tourne au drame absolu, révélant incompétence, lâcheté et cruauté. Le scandale qui en découle ébranle la monarchie de la Restauration et inspire l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de l’art.

La Méduse : symbole d’une monarchie restaurée mais défaillante

La frégate La Méduse appartenait à la Marine royale française. En juin 1816, elle quitte Rochefort en direction du Sénégal, colonie que la France récupère après le Congrès de Vienne. À son bord, plus de 400 personnes, dont le nouveau gouverneur Julien Schmaltz, des militaires, des scientifiques et des colons.

La frégate est placée sous le commandement de Hugues Duroy de Chaumareys, un aristocrate royaliste choisi plus pour sa fidélité au roi Louis XVIII que pour ses compétences maritimes. Cela illustre la politique de la Restauration, qui favorise les nobles émigrés au détriment de l’expérience, avec des conséquences tragiques.

Le naufrage sur le banc d’Arguin

Le 2 juillet 1816, alors qu’elle s’approche des côtes africaines, La Méduse s’échoue sur le banc d’Arguin, au large de la Mauritanie. Le capitaine, ayant ignoré les conseils de ses officiers plus compétents, provoque cette catastrophe par une navigation imprudente.

Face à l’urgence, les passagers sont évacués. Mais les canots de sauvetage ne suffisent pas. Une partie des naufragés — 147 hommes et une femme — est entassée sur un radeau de fortune de 20 mètres de long, à peine gouvernable, abandonné à la mer.

Douze jours d’enfer sur le radeau

Le calvaire des rescapés du radeau dure douze jours. Manquant d’eau, de nourriture et sans espoir de secours, les survivants sombrent dans la folie. Certains se jettent à la mer, d’autres se battent ou s’entretuent. Des cas de cannibalisme sont attestés.

Seuls 15 hommes survivent, recueillis par le navire Argus. Leur témoignage bouleverse l’opinion publique et révèle la gestion catastrophique du naufrage par les autorités françaises.

Un scandale politique et moral

La presse s’empare de l’affaire. Le capitaine de Chaumareys est jugé en conseil de guerre et condamné à trois ans de prison. Mais le véritable coupable, pour l’opinion éclairée, reste la monarchie elle-même, accusée d’avoir privilégié les intérêts de caste à la compétence.

L’événement devient un symbole des abus de la Restauration. Il incarne l’échec du retour à l’ordre ancien, de l’aristocratie incapable de diriger une France qui aspire à modernité et justice.

Le radeau de la Méduse : quand l’art transcende le réel

En 1819, le jeune peintre Théodore Géricault présente Le Radeau de La Méduse au Salon de Paris. Le tableau, immense (près de 5 mètres de long), fait scandale et sensation à la fois. Il représente les survivants à l’instant où ils aperçoivent le navire venu les sauver.

Une œuvre militante

Géricault mène une enquête approfondie : il interroge les survivants, consulte les rapports médicaux, étudie les cadavres à la morgue. Il veut peindre non pas un mythe, mais une vérité brute, politique et sociale. Son œuvre est un acte d’accusation contre les puissants, un hommage à la souffrance humaine et à la résilience.

Le tableau, aujourd’hui exposé au musée du Louvre, est considéré comme un chef-d'œuvre du romantisme et un tournant dans l’histoire de la peinture engagée.

Répercussions à long terme

Le drame de La Méduse dépasse le simple fait divers maritime :

-

Il révèle la fragilité des institutions monarchiques post-napoléoniennes.

-

Il souligne le besoin de réforme dans la Marine française, qui sera réorganisée dans les décennies suivantes.

-

Il inspire de nombreuses œuvres littéraires et artistiques, dont La Tentation de Saint Antoine de Flaubert et des écrits de Victor Hugo.

Témoignages glaçants

Deux survivants, Corréard et Savigny, publient un récit officiel du naufrage dès 1817. Leur témoignage, d’une précision clinique, choque par sa description de la déchéance humaine. Il est lu dans toute l’Europe et renforce la dimension tragique et symbolique de l’événement.

Un naufrage devenu miroir de la société

L’échouage de La Méduse le 2 juillet 1816 reste l’une des plus grandes tragédies maritimes françaises. Par sa violence, ses implications politiques et son retentissement artistique, il devient bien plus qu’un accident : un révélateur des tensions d’un siècle en transition, entre monarchie et modernité, entre devoir d’humanité et logique de pouvoir.

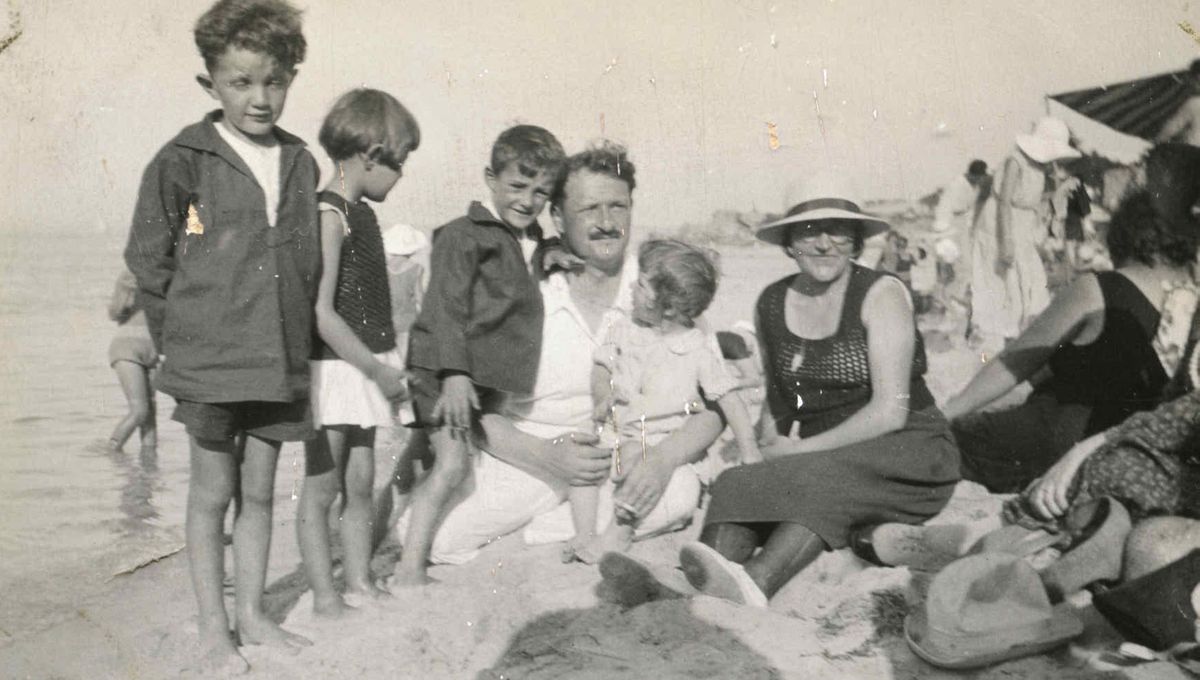

L’été 1936 marque un tournant dans l’histoire sociale française. Grâce à l’action du gouvernement du Front populaire, les ouvriers et employés de France obtiennent pour la première fois des congés payés. Ce droit, aujourd’hui considéré comme fondamental, a vu le jour dans un contexte de luttes syndicales, de mobilisation populaire et d’espoir collectif. Retour sur cet été où le mot « vacances » est devenu une réalité pour des millions de travailleurs.

Un contexte social explosif

L'après-crise et la montée des tensions

La France des années 1930 est secouée par la crise économique mondiale de 1929. Le chômage, la misère ouvrière, les salaires en berne et les inégalités croissantes alimentent la colère. La montée des fascismes en Europe inquiète profondément les républicains.

En février 1934, les émeutes sanglantes à Paris organisées par les ligues d’extrême droite déclenchent une réaction politique forte. La gauche comprend qu’il faut s’unir pour défendre la démocratie et les droits sociaux.

La victoire du Front populaire

En mai 1936, la coalition du Front populaire, menée par Léon Blum, remporte les élections législatives. Cette alliance rassemble les socialistes (SFIO), les radicaux et les communistes. Leur programme promet une série de réformes sociales historiques : semaine de 40 heures, conventions collectives, augmentation des salaires… et congés payés.

Ce souffle d’espoir déclenche une vague de grèves inédites, souvent joyeuses et pacifiques, avec occupation des usines et chants révolutionnaires. Les ouvriers ne se contentent plus de promesses : ils exigent des actes.

La loi du 20 juin 1936 : une conquête sociale historique

Deux semaines de liberté

Le 20 juin 1936, la loi sur les congés payés est adoptée. Elle accorde deux semaines de congés payés à tous les salariés sous contrat. Pour la première fois, les travailleurs ont droit à du repos rémunéré. C’est une révolution dans le quotidien ouvrier : le temps libre devient un droit.

L’article 1er de la loi est clair :

« Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. »

Cette avancée est un symbole puissant. Comme le dira Léon Blum :

« Ce n’est pas seulement une réforme sociale. C’est l’entrée dans la dignité. »

Une réponse à une longue attente

Le principe des congés payés était réclamé depuis longtemps par les syndicats, notamment la CGT. En Allemagne, l’Italie ou la Tchécoslovaquie, des formes de congés existaient déjà, parfois encadrées par des régimes autoritaires. Mais en France, leur reconnaissance dans un cadre démocratique et progressiste a une portée toute particulière.

L’été des premiers départs

Premiers départs vers la mer et la montagne

L’été 1936 restera dans les mémoires comme celui des premiers départs massifs en vacances. Des milliers d’ouvriers découvrent la mer, la campagne ou les montagnes. Certains partent à bicyclette, d’autres en train grâce aux billets populaires à tarif réduit.

C’est aussi le début d’une France qui voyage, qui se repose, qui respire après des années de labeur. Les plages de la Manche, de la Bretagne ou du Languedoc se remplissent de familles modestes, ébahies devant l’horizon. La mer, jusque-là réservée aux bourgeois, devient un bien commun.

Naissance du tourisme populaire

Le développement des auberges de jeunesse, des colonies de vacances et des centres de loisirs accompagne cette démocratisation du temps libre. Les syndicats, les comités d’entreprises et les associations jouent un rôle essentiel dans l’organisation des vacances collectives.

Des chants, des jeux, des balades en plein air : c’est tout un imaginaire nouveau qui se crée. Le repos devient une composante du bien-être ouvrier et de la santé sociale.

Une réforme structurante à long terme

Un nouveau rapport au travail

Les congés payés redéfinissent la relation au travail. Ils rappellent que le travailleur n’est pas une machine, qu’il a droit au repos et à la vie familiale. C’est une rupture avec la logique capitaliste du XIXe siècle, où l’ouvrier devait « mériter » son repos.

Les deux semaines de 1936 deviendront progressivement trois, puis quatre semaines en 1969, et enfin cinq semaines en 1982 sous le gouvernement Mauroy. La France s’impose alors comme l’un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux.

Un pilier de la société française

Aujourd’hui encore, les congés payés sont considérés comme un acquis fondamental. Ils participent à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la santé mentale des travailleurs, et au dynamisme du tourisme national.

On oublie parfois que ce droit a été conquis de haute lutte. Il est le fruit d’un rapport de force, d’une mobilisation populaire intense, et d’un projet politique assumé.

L’écho d’un été qui a changé la France

L’été 1936 n’a pas seulement vu naître les congés payés. Il a marqué une révolution douce mais déterminante dans la vie des Français. En reconnaissant le droit au repos, à la famille, à la découverte, le Front populaire a redéfini ce que signifie vivre dignement.

Aujourd’hui, chaque départ en vacances porte, consciemment ou non, l’héritage de cet été lumineux. En s’arrachant à la logique de l’exploitation continue, les ouvriers de 1936 ont ouvert la voie à une nouvelle manière d’être citoyen : libre de son temps, acteur de sa vie.

Le 18 juin 1937, dans la quiétude de sa maison natale d’Aigues-Vives dans le Gard, s’éteint Gaston Doumergue, ancien président de la République française. Discret mais influent, cet homme politique au parcours exceptionnel fut le premier président protestant de la République et un symbole d’unité dans une France fracturée. Retour sur la vie et l’héritage de ce personnage méconnu de la Troisième République.

De la République radicale à la présidence : un parcours hors du commun

Né en 1863 à Aigues-Vives, Gaston Doumergue est issu d’une modeste famille protestante cévenole. Après des études de droit, il entre dans la magistrature, puis entame une carrière politique sous les couleurs radicales.

Il est élu député en 1893, puis occupe plusieurs portefeuilles ministériels : Colonies, Commerce, Instruction publique… Il devient l’un des piliers de la Troisième République, un régime souvent instable où les alliances politiques changent rapidement.

Son pragmatisme et son attachement aux institutions républicaines le distinguent dans un contexte politique souvent dominé par les querelles idéologiques.

Président de la République de 1924 à 1931 : un homme d’équilibre

Le 13 juin 1924, Doumergue est élu président de la République à une large majorité. Il succède à Alexandre Millerand, dans un climat tendu, marqué par les tensions entre les radicaux et les socialistes.

Durant son septennat, il incarne une présidence apaisée et consensuelle. Il jouit d’une popularité inédite grâce à son affabilité, son humour et son bon sens paysan. On le surnomme affectueusement “Gastounet”.

Parmi les événements marquants de sa présidence :

** La stabilisation de la monnaie grâce au franc Poincaré,

** La poursuite des réparations allemandes prévues par le traité de Versailles,

** L’ouverture de la France à la modernité des années 1920 : culture, aviation, sports, cinéma.

Il quitte la présidence en 1931, volontairement, à l’issue de son mandat. Il reste à ce jour l’un des rares chefs d’État français à avoir quitté le pouvoir sans crise ni scandale.

1934 : le retour temporaire en politique face à la crise

Après la chute du gouvernement Daladier à la suite des émeutes du 6 février 1934, la République vacille. Le président de la République, Albert Lebrun, appelle Doumergue à former un gouvernement d’union nationale.

Malgré son âge (70 ans), Doumergue accepte par devoir civique. Il tente de rassurer l’opinion et de restaurer la stabilité républicaine, mais se heurte à la fragmentation des partis et à la montée des extrêmes, notamment de l’Action française et des ligues d’extrême-droite.

Il démissionne en novembre 1934, épuisé et déçu de la fragilité des institutions.

Sa mort en 1937 : la fin d’un républicain modéré

Le 18 juin 1937, Gaston Doumergue meurt à 74 ans dans sa maison d’Aigues-Vives. Sa disparition passe relativement inaperçue, dans une France préoccupée par la guerre d’Espagne, la montée du fascisme en Europe, et les divisions internes du Front populaire.

Il est inhumé dans son village natal. Son souvenir reste vivace dans le Gard, mais peu de Français retiennent aujourd’hui son nom, éclipsé par les figures plus flamboyantes de la République comme Clemenceau ou Jaurès.

Un président atypique et attaché à la laïcité

Un protestant à l’Élysée

Fait rare : Doumergue fut le premier président de confession protestante dans un pays majoritairement catholique. Il incarna une République inclusive et laïque, soucieuse de faire vivre le pluralisme religieux dans l’esprit des lois de 1905.

Un président proche du peuple

Son style personnel, sans prétention, tranchait avec l’image parfois austère de la présidence. Il disait préférer "la simplicité d’un bon vin du Languedoc à la solennité des banquets diplomatiques".

Sa popularité auprès des Français témoigne de ce lien simple et direct. Il est régulièrement invité à des inaugurations de foires, de gares ou de monuments aux morts dans les campagnes françaises.

Doumergue dans l’histoire : héritage et postérité

Un républicain modèle

Dans une époque marquée par l’instabilité, les scandales (affaire Stavisky, ligues factieuses), et les tentations autoritaires, Gaston Doumergue incarne un républicanisme modéré, honnête et fidèle à l’État de droit.

Son exemple fut parfois invoqué sous la IVe République, notamment comme modèle d’équilibre face à la crise.

Mémoire discrète mais persistante

Plusieurs écoles, rues et bâtiments publics portent son nom, principalement dans le Sud de la France. Une statue de bronze le représente dans son village natal d’Aigues-Vives.

Mais dans la mémoire collective, Doumergue reste une figure secondaire, souvent oubliée dans les manuels scolaires. À tort, car il incarne une forme d’humanisme politique, aujourd’hui encore précieuse.

Gaston Doumergue : un président exemplaire dans la tourmente républicaine

La mort de Gaston Doumergue marque la disparition d’un artisan calme de la République, à mille lieues des tumultes politiciens. Ni tribun, ni révolutionnaire, mais homme de devoir et d’unité, il a su incarner une présidence utile, modérée et profondément respectueuse des institutions. Son héritage, bien que discret, mérite d’être redécouvert.

Le 29 mai 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'exploration humaine : pour la première fois, deux hommes atteignent le sommet du Mont Everest, le point culminant de la planète. Cette victoire symbolise à la fois la ténacité humaine, le courage face à l’inconnu et la quête éternelle de dépassement de soi.

Le Mont Everest : géant mythique de l'Himalaya

Le Mont Everest, connu sous le nom de Sagarmatha au Népal et Chomolungma au Tibet, culmine à 8 848,86 mètres d'altitude. Ce géant de l'Himalaya fascine depuis des siècles. Bien que mesuré avec précision au XXe siècle, il était déjà considéré comme un défi suprême par les alpinistes dès les années 1920.

George Mallory, célèbre alpiniste britannique, déclara un jour lorsqu'on lui demanda pourquoi il voulait gravir l'Everest : « Parce qu’il est là ». Une réponse simple, mais révélatrice de la soif d'exploration qui anime l'être humain.

Une expédition britannique historique

L’expédition de 1953 est dirigée par le colonel John Hunt, à la tête d’une équipe internationale, mais majoritairement britannique. Elle bénéficie d’une logistique imposante : 350 porteurs, 20 guides sherpas, des centaines de kilos de matériel, y compris de l’oxygène en bouteille.

Le choix des alpinistes qui tenteront l’assaut final sur le sommet est crucial. Après plusieurs tentatives échouées par d'autres membres, c’est finalement le duo formé par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le sherpa népalais Tenzing Norgay qui est désigné.

Le jour historique : 29 mai 1953

À 11h30 du matin, après une ascension harassante, Hillary et Tenzing foulent enfin le sommet du Mont Everest. Les conditions sont extrêmes : froid glacial, vents violents, manque d’oxygène. Mais leur détermination l’emporte.

Dans son récit, Edmund Hillary note : « Je regardai Tenzing, il me regarda, et soudain, nous savions. Nous avions atteint le sommet du monde. »

Tenzing Norgay, très respecté au Népal, y déposa des offrandes traditionnelles bouddhistes, tandis qu’Hillary prit quelques photos. Leur exploit sera confirmé plus tard, après leur retour au camp de base.

Un exploit célébré dans le monde entier

La nouvelle de leur réussite coïncide avec le couronnement d'Élisabeth II au Royaume-Uni. Le timing est parfait pour un empire britannique en quête de symboles unificateurs. Hillary est anobli peu après, et Tenzing devient une légende vivante en Asie.

Cet exploit marque aussi la reconnaissance du rôle essentiel des sherpas dans les ascensions himalayennes, longtemps relégués au second plan.

Les conséquences de cette première

La première ascension du Mont Everest ouvre la voie à des centaines d’expéditions ultérieures. Elle transforme la haute montagne en terrain d’aventure internationale, parfois au détriment de l’environnement local et des conditions de sécurité.

Aujourd’hui, des centaines de grimpeurs tentent chaque année d’atteindre le sommet. Mais le 29 mai 1953 demeure inégalé dans l’imaginaire collectif : un moment où l’homme a réellement tutoyé le ciel.

L'esprit d'aventure immortalisé

Le 29 mai 1953 ne marque pas seulement une réussite physique, mais une victoire morale. En gravissant l’Everest, Hillary et Tenzing ont gravé dans l’histoire l'idée que la volonté humaine peut triompher des plus grands obstacles.

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

Le 21 mai 1904 marque une date capitale dans l'histoire du sport le plus populaire au monde : la création de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Fondée à Paris, cette organisation allait devenir le pilier du développement mondial du football, unifiant les règles et organisant les plus grandes compétitions internationales.

Le contexte : un football en pleine expansion

À la fin du XIXe siècle, le football connaît une croissance fulgurante en Europe. Né dans les universités britanniques, le sport se diffuse rapidement sur le continent, notamment en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne. Cependant, chaque pays possède ses propres règles, ses instances, et il devient urgent de créer une structure internationale pour harmoniser la pratique du jeu.

Des initiatives précédentes, comme l’International Football Association Board (IFAB) en 1886, régissaient déjà les lois du jeu, mais aucune entité ne coordonnait les relations entre nations. C’est dans ce contexte que sept pays décident de franchir le pas.

Une fondation parisienne aux allures historiques

Le 21 mai 1904, dans les bureaux de l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA), situés rue Saint-Honoré à Paris, les représentants de sept pays fondent la FIFA. Ces nations fondatrices sont : la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne (représentée par le club de Madrid FC), la Suède et la Suisse.

Robert Guérin, journaliste sportif et secrétaire de l'USFSA, est élu premier président de la nouvelle fédération. Il n’a alors que 28 ans. Son objectif est clair : développer une coopération internationale autour du football, standardiser les règles et organiser des compétitions internationales.

Les premières années : entre idéalisme et réalités diplomatiques

Les débuts de la FIFA sont marqués par un enthousiasme mesuré. L’Angleterre, berceau du football, hésite à rejoindre l’organisation, préférant son indépendance via la Football Association. Elle ne deviendra membre qu’en 1905, à condition que les règles du jeu restent sous l’autorité de l’IFAB, ce qui fut accepté.

La FIFA tient son premier congrès international en 1905 à Paris, posant les premières bases d’un règlement commun. Malgré des moyens limités, elle gagne progressivement en légitimité. L’objectif ultime est d’organiser un tournoi international entre nations — un rêve qui ne se concrétisera qu’en 1930 avec la première Coupe du Monde en Uruguay.

Une expansion rapide au XXe siècle

Après la Première Guerre mondiale, le monde du football connaît une nouvelle phase d’expansion. La FIFA joue un rôle central dans cette dynamique. Sous la présidence du Français Jules Rimet (1921–1954), la fédération se transforme en une organisation influente, fédérant les fédérations nationales de tous les continents.

C’est Jules Rimet qui initie la création de la Coupe du Monde de football, dont la première édition a lieu en 1930 à Montevideo. Cet événement marquera un tournant décisif : le football devient un spectacle global. La FIFA, quant à elle, ne cessera de grandir, s’adaptant aux réalités politiques, économiques et technologiques du XXe siècle.

Un rôle central mais controversé

Avec plus de 200 fédérations membres aujourd’hui, la FIFA est l’une des plus grandes organisations sportives au monde. Elle supervise les compétitions les plus prestigieuses comme la Coupe du Monde masculine et féminine, mais aussi les Jeux Olympiques en lien avec le CIO.

Cependant, l’institution n’échappe pas aux critiques. Accusations de corruption, enjeux géopolitiques, choix controversés de pays hôtes : la FIFA a connu de nombreux scandales, notamment celui de 2015 qui a conduit à la démission de son président Sepp Blatter.

Malgré cela, l’organisation demeure un acteur incontournable du football moderne. Elle continue de promouvoir le sport dans les régions les plus reculées, investit dans l’arbitrage technologique (VAR) et soutient les programmes de développement des jeunes talents.

Héritage et symbolique d’une fondation parisienne

La création de la FIFA à Paris ne doit rien au hasard. À l’époque, la capitale française est un centre névralgique du sport international. Elle a déjà accueilli les Jeux Olympiques en 1900, et l’USFSA est alors un acteur clé du sport amateur en Europe.

La France, par le biais de figures comme Robert Guérin et Jules Rimet, a durablement marqué l’histoire du football mondial. Le siège de la FIFA est aujourd’hui situé à Zurich, en Suisse, mais l’empreinte française demeure dans les valeurs initiales : fraternité, coopération, passion du jeu.

Une idée parisienne devenue un empire mondial

Du petit bureau parisien aux gigantesques stades de la Coupe du Monde, l’histoire de la FIFA illustre l’incroyable expansion du football en tant que phénomène global. En posant les bases d’une coopération internationale il y a plus d’un siècle, les fondateurs du 21 mai 1904 ont transformé à jamais le paysage du sport mondial.

Derrière les dorures somptueuses du Château de Versailles se cache une réalité plus contrastée. Pour les courtisans du Roi-Soleil, la vie au palais n’est pas une sinécure. Rythmée par le protocole, les rivalités, et l'espoir d’un regard royal, la vie à la cour exigeait autant de stratégie que de présence d’esprit. Plongée dans un quotidien où chaque geste pouvait faire ou défaire une carrière.

Un univers clos : Versailles, ville-palais du pouvoir

Une cour toujours sous l’œil du roi

Avec l’installation de la cour à Versailles en 1682, Louis XIV impose une résidence obligatoire à ses nobles. Près de 3 000 personnes vivent en permanence dans l’enceinte du château ou ses dépendances. La présence constante du roi fait de Versailles un théâtre de représentations, où chacun joue son rôle dans un ballet politique et social très codifié.

L’exiguïté derrière la façade dorée

Contrairement à l’image de faste et de confort que renvoie Versailles, la réalité des appartements privés des courtisans est souvent bien moins glorieuse. Beaucoup vivent dans des pièces petites, mal aérées, parfois infestées de rats ou envahies par l’humidité. On s’y entasse en famille, avec domestiques, et l’intimité y est quasiment inexistante.

Une journée rythmée par le roi

Le lever et le coucher du Roi : le cœur de la vie de cour

La journée à Versailles est structurée autour de l’agenda du roi. Le lever du roi, appelé lever du roi, est un moment stratégique : seuls les courtisans les plus en vue ont l’honneur d’y assister. Il en va de même pour le coucher du roi. Être présent à ces moments est une preuve de faveur royale.

Le temps des repas et des promenades

Les repas du roi – notamment le grand couvert, où le roi dîne en public – sont également des moments clés. Les promenades dans les jardins, les jeux dans les salons, les chasses dans le parc sont autant d’occasions d’être vu, remarqué, ou d’approcher un ministre ou le roi lui-même. La vie de cour est une vie d’attente active.

Intrigues, rumeurs et jeux d’influence

Une société hiérarchisée à l’extrême

Chaque place, chaque titre, chaque privilège est codifié. Une duchesse précède une marquise, un prince du sang a droit à un fauteuil. Ces détails, insignifiants en apparence, déclenchent parfois de véritables conflits. La cour est un monde où l’étiquette est une arme politique.

Le règne de la rumeur

Les salons bruissent de commérages. Une anecdote, une indiscrétion ou une rumeur bien placée peut ruiner une réputation ou précipiter une disgrâce. L’affaire des poisons, dans les années 1680, éclaire cet univers trouble où ambition et jalousie cohabitent.

« À la cour, l'on survit par le silence ou par la flatterie », disait Madame de Maintenon, favorite et épouse secrète du roi.

Les femmes à la cour : pouvoir et surveillance

Entre influence discrète et soumission affichée

Si les femmes ne détiennent pas de pouvoir officiel, leur influence à la cour est bien réelle. Les favorites, comme Madame de Montespan ou Madame de Pompadour plus tard, orientent les goûts du roi, influencent les nominations, et jouent un rôle diplomatique informel. Mais elles sont aussi surveillées, jalousées, et parfois discréditées.

Le rôle central de l’apparence

À Versailles, l’apparence est capitale. Les femmes dépensent des fortunes en robes, bijoux, coiffures élaborées. Être vue dans une tenue inédite, recevoir les compliments du roi, marquer sa présence au bal : tout cela fait partie d’une stratégie sociale minutieuse.

Coût et récompenses d’une vie de cour

Une charge financière dévorante

Résider à Versailles est une source de prestige, mais aussi de ruine. Il faut entretenir un train de vie à la hauteur du lieu : habits, perruques, domestiques, cadeaux… Les familles nobles vendent parfois leurs terres pour pouvoir continuer à « paraître ». Le roi récompense rarement les courtisans en monnaie, préférant les pensions, les titres et les charges.

Des gratifications convoitées

Le jeu en vaut parfois la chandelle : une charge proche du roi, un mariage avantageux, une terre reçue en apanage. Mais rares sont ceux qui parviennent à monter dans la hiérarchie. La vie à Versailles ressemble plus souvent à une course d’endurance qu’à une ascension fulgurante.

Anecdotes célèbres de la vie à la cour

Le duel du salon

En 1711, deux nobles se battent pour une place à la table du roi. Le roi, irrité, fait arrêter les deux hommes. L’affaire devient célèbre et montre à quel point les apparences pouvaient déclencher des tensions démesurées.

Le bal masqué de 1745

Louis XV rencontre Madame de Pompadour lors d’un bal costumé dans la galerie des Glaces. Déguisé en if avec six compagnons, il est séduit par la grâce de Jeanne-Antoinette. Cet événement montre que, même dans un cadre aussi rigide, la cour laisse place à la surprise… et aux jeux amoureux.

Versailles : un théâtre où l’on joue sa vie

La vie des courtisans à Versailles, loin d’être un long fleuve doré, était un mélange subtil de privilèges et de contraintes. Le quotidien y était fait de patience, de rituels fastidieux, d’ambitions contrariées et d’alliances éphémères. Pour survivre et briller à la cour, il fallait maîtriser l’art de la représentation. Versailles n’était pas qu’un château : c’était une scène, et chaque courtisan un acteur à la recherche de son meilleur rôle.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Le 2 mai 1519, dans le paisible manoir du Clos Lucé à Amboise, s’éteignait l’un des plus grands esprits que l’humanité ait jamais connu : Léonard de Vinci. Inventeur visionnaire, peintre de génie, architecte, anatomiste, ingénieur, philosophe… Les titres manquent pour qualifier cet homme de la Renaissance dont l’œuvre a traversé les siècles. Sa mort marque non seulement la fin d’une vie exceptionnelle, mais aussi la transmission d’un héritage scientifique et artistique inégalé.

Léonard de Vinci, un esprit universel

De Vinci à Florence : naissance d’un génie

Né le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village toscan, Léonard est le fils illégitime d’un notaire et d’une paysanne. Il est rapidement reconnu pour ses dons exceptionnels. Il entre en apprentissage chez Andrea del Verrocchio à Florence, où il apprend la peinture, la sculpture et les arts mécaniques.

Selon Giorgio Vasari, son biographe, Verrocchio aurait abandonné la peinture après avoir vu la supériorité de Léonard dans le célèbre Baptême du Christ. C’est dans cette Florence florissante que le jeune Léonard développe une pensée multidisciplinaire.

Une vie marquée par l’errance et la curiosité

Léonard de Vinci ne se contente pas d’une seule discipline. Il parcourt l’Italie, de Milan à Venise, de Rome à Bologne, au service des puissants, dessinant des machines de guerre, peignant des chefs-d’œuvre, disséquant des cadavres pour comprendre l’anatomie humaine.

En 1516, sur invitation du roi François Ier, il traverse les Alpes et s’installe en France, au Clos Lucé, près du château d’Amboise. Il y passe les trois dernières années de sa vie, entouré de manuscrits, de croquis et de quelques œuvres comme la Joconde.

Le Clos Lucé : le refuge final

Une résidence offerte par le roi de France

François Ier, passionné d’art et fasciné par Léonard, lui offre le manoir du Clos Lucé comme résidence officielle. Le roi voyait en lui « un père », et lui accordait une liberté rare pour l’époque. Le manoir devient un véritable laboratoire d’idées : Léonard y finalise ses recherches sur les fleuves, les machines volantes, les fortifications, et poursuit des expériences anatomiques.

Léonard, affaibli par une probable attaque vasculaire cérébrale, continue néanmoins de dessiner de la main gauche. Son dernier tableau, "Saint Jean-Baptiste", reflète encore la puissance de son esprit malgré la dégradation physique.

Le décès de Léonard : récit d’un moment historique

Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci rend son dernier souffle à l’âge de 67 ans. La légende, reprise par Vasari, veut que François Ier ait tenu la tête de Léonard dans ses bras au moment de sa mort — un récit touchant, bien qu’incertain historiquement.

Il rédige son testament quelques jours auparavant, léguant ses manuscrits et instruments à son élève et ami fidèle, Francesco Melzi. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Hubert du château d’Amboise.

L’héritage scientifique et artistique

Des inventions qui défient le temps

Léonard laisse derrière lui plus de 7 000 pages de carnets, remplis de croquis de machines volantes, d’engrenages, de systèmes hydrauliques et de théories médicales. Certaines de ses idées anticipent l’hélicoptère, le char d’assaut, le vélo, et même le cœur artificiel.

Son esprit scientifique se caractérise par une méthode empirique d’observation, rare pour son époque. Il écrit à l’envers pour cacher ses notes, probablement par souci de discrétion et de protection intellectuelle.

Une œuvre picturale restreinte mais iconique

Contrairement à d’autres maîtres, Léonard a peint peu d’œuvres — une vingtaine à peine. Mais chacune est un chef-d’œuvre. La Joconde, la Cène, la Dame à l’hermine… autant de tableaux qui ont bouleversé l’art occidental par leur composition, leur sfumato et leur profondeur psychologique.

Le mystère entourant le sourire de Mona Lisa fascine encore les historiens d’art et les neuroscientifiques. Des millions de visiteurs font chaque année la queue au Louvre pour l’admirer, preuve de l’impact durable de son œuvre.

Léonard de Vinci et la France : une histoire d’amour éternelle

Une intégration harmonieuse

La France n’a pas seulement été le lieu de mort de Léonard ; elle a été son dernier refuge, son havre de paix. François Ier a su reconnaître le génie de cet homme et lui a permis de s’exprimer pleinement, sans les contraintes des mécènes italiens.

Le lien franco-vinciéen reste fort : la ville d’Amboise lui rend chaque année hommage, et le Clos Lucé est devenu un musée vivant. Même l’aéroport de Rome, Fiumicino, porte le nom de Léonard, tout comme d’innombrables écoles, rues et institutions à travers le monde.

Une figure toujours actuelle

Aujourd’hui encore, Léonard de Vinci incarne l’idéal de la Renaissance : la quête de connaissance universelle, la curiosité insatiable, le dépassement des frontières disciplinaires. Il est cité aussi bien dans les sciences, l’ingénierie que dans la philosophie et l’art.

Des expositions, comme celle du Louvre en 2019 pour les 500 ans de sa mort, témoignent de la fascination intacte que suscite cet esprit hors normes.

Un héritage immortel, au-delà du temps

Léonard de Vinci n’a pas seulement vécu : il a transformé la façon dont nous pensons le monde. Sa mort, le 2 mai 1519, n’est pas la fin d’un homme, mais la naissance d’un mythe, d’une figure intemporelle qui continue d’inspirer les artistes, les ingénieurs, les penseurs, cinq siècles plus tard.

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs