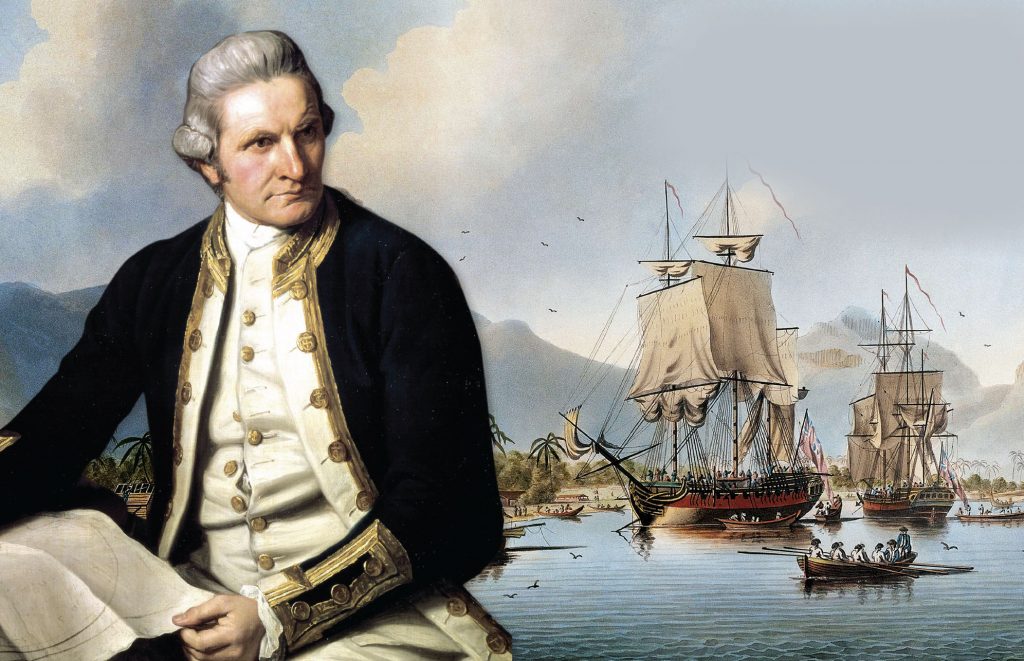

James Cook et la découverte de la Nouvelle-Calédonie : une étape décisive dans l’exploration du Pacifique

Le 4 septembre 1774, lors de son deuxième voyage d’exploration dans l’océan Pacifique, le capitaine James Cook aperçoit une île montagneuse au large des Nouvelles-Hébrides : c’est la Grande Terre, future Nouvelle-Calédonie. Cette rencontre, brève mais capitale, marque un tournant dans l’histoire de l’exploration du Pacifique et dans le destin des peuples autochtones de cette région.

Le contexte du second voyage de James Cook dans le Pacifique

En 1772, la Royal Navy mandate à nouveau James Cook pour mener une vaste expédition dans le Pacifique sud. Le but : confirmer ou infirmer l’existence du mythique continent austral, la Terra Australis Incognita. À bord du HMS Resolution, accompagné du navire Adventure, Cook explore les latitudes australes, croisant la banquise de l’Antarctique, longeant la Nouvelle-Zélande et naviguant entre les îles polynésiennes.

Au cours de ce périple, Cook met le cap vers l’ouest depuis les Nouvelles-Hébrides (actuel Vanuatu). Le 4 septembre 1774, il aperçoit une terre escarpée et verdoyante qu’il baptise immédiatement « New Caledonia ». Il restera au large de cette terre pendant près de deux semaines, l’observant, la cartographiant et rencontrant brièvement ses habitants.

Pourquoi « Nouvelle-Calédonie » ? Une inspiration écossaise

James Cook donne à cette nouvelle terre le nom de « New Caledonia », en référence à l’Écosse (Caledonia en latin), dont les paysages montagneux lui rappellent les reliefs de cette île. Il faut aussi y voir une touche personnelle : le père de Cook était originaire d’Écosse. Cette habitude de nommer les terres découvertes selon des références britanniques est courante à l’époque, servant à marquer symboliquement l’espace et à l’approprier mentalement.

Dans son journal de bord, Cook écrit :

« Cette terre est élevée, montagneuse et bien boisée, ce qui indique un sol fertile. Elle présente un aspect agréable et semble offrir de bons abris pour les navires. »

Il commence à cartographier les contours de la côte nord-est, notamment la baie de Balade, qu’il juge propice à l’ancrage. Ses cartes seront utilisées par les navigateurs pendant des décennies.

Premiers contacts avec les Kanaks : entre méfiance et curiosité

Cook est le premier Européen à approcher les habitants autochtones de cette terre : les Kanaks, peuple mélanésien installé en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 3 000 ans. Ces rencontres sont rares, brèves et souvent prudentes. Cook est accompagné d’interprètes polynésiens, mais la barrière linguistique et culturelle limite les échanges.

Il note cependant plusieurs éléments marquants :

-

la présence de villages organisés,

-

des cultures vivrières (ignames, taros),

-

des embarcations maritimes avancées,

-

des traditions corporelles comme les tatouages ou les ornements en nacre.

Cook est impressionné par la maîtrise de la navigation de ces peuples, ainsi que par leur autonomie. Toutefois, aucune tentative de pénétrer à l’intérieur de l’île n’est entreprise. Cook préfère éviter les conflits, comme il l’a souvent fait ailleurs dans le Pacifique, conscient du traumatisme que peut provoquer une présence étrangère non sollicitée.

Une terre à haute valeur stratégique dans le Pacifique sud

La découverte de la Nouvelle-Calédonie est capitale d’un point de vue géopolitique. Située à mi-chemin entre l’Australie, les Nouvelles-Hébrides et la Polynésie, cette île représente un point d’ancrage naturel pour les futures ambitions coloniales européennes.

Cook souligne dans ses rapports :

-

la protection offerte par la barrière de corail,

-

la qualité des baies naturelles,

-

la végétation luxuriante,

-

et le climat tempéré.

Ces observations éveillent peu à peu l’intérêt des puissances maritimes européennes. Cependant, la Grande-Bretagne ne manifestera pas d’intention coloniale directe sur l’île. Il faudra attendre près de 80 ans pour que la France s’y installe durablement.

L’héritage différé : vers la colonisation française

Ce n’est qu’en 1853 que la France annexe officiellement la Nouvelle-Calédonie, sous le règne de Napoléon III. Le territoire devient une colonie pénitentiaire, accueillant des milliers de bagnards envoyés depuis la métropole. L’installation coloniale transforme radicalement les équilibres locaux :

-

spoliation des terres coutumières,

-

marginalisation du mode de vie kanak,

-

imposition de la langue et des institutions françaises,

-

tensions religieuses entre missionnaires catholiques et protestants.

Les Kanaks résistent à plusieurs reprises, notamment lors de la grande insurrection de 1878 menée par le chef Ataï. Malgré la répression, les revendications identitaires ne cesseront jamais, jusqu’aux luttes pour l’autonomie au XXe siècle.

Une escale brève, mais historiquement décisive

James Cook ne reste que douze jours au large de la Nouvelle-Calédonie, principalement dans la baie de Balade. Il n’explore qu’une infime partie du territoire, mais cette escale constitue la première trace écrite de l’île dans les archives européennes.

C’est une étape discrète, certes, mais fondatrice. Cook y applique sa méthode rigoureuse d’observation, de cartographie et de prudence diplomatique. Cette manière de voyager tranche avec les conquêtes violentes qui suivront parfois l’arrivée des Européens dans d’autres régions du monde.

Son journal est une source précieuse pour les historiens, offrant un regard extérieur sur une société mélanésienne encore largement méconnue à l’époque.

Une rencontre aux répercussions durables

La découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook en 1774 n’est pas seulement un fait géographique. Elle symbolise le début d’un enchevêtrement complexe entre exploration, science, stratégie et colonisation. Cook, sans le savoir, ouvre une brèche dans l’histoire du Pacifique sud : un espace longtemps autonome, désormais convoité.

Le nom de « Nouvelle-Calédonie » reste aujourd’hui un héritage direct de cette escale britannique. Le destin du territoire, entre indépendance partielle, mémoire coloniale et revendications identitaires, continue de porter la trace de cette première rencontre entre deux mondes.