Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Empire colonial français

Le 21 juillet 1954 marque un tournant historique majeur : la fin officielle de la guerre d’Indochine, après huit années d’un conflit sanglant opposant la France au Viêt Minh. Cette date scelle l’échec du colonialisme français en Asie et ouvre la voie à une nouvelle géopolitique en pleine Guerre froide. Retour sur les origines, le déroulement et les conséquences de cet événement fondamental.

Les origines du conflit : de la colonisation à l’insurrection

L’Indochine française : un empire colonial complexe

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la France avait imposé sa domination sur l’Indochine, une entité coloniale regroupant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Cette domination s’exerçait à travers une administration centralisée, une exploitation économique intensive et une mainmise culturelle, souvent au détriment des populations locales.

La montée du nationalisme vietnamien

Le XXe siècle voit émerger des mouvements nationalistes, notamment sous l’impulsion du Parti communiste indochinois fondé par Hô Chi Minh. Inspiré par les idées marxistes-léninistes et les exemples de libération nationale, le Viêt Minh lance une insurrection armée contre la présence française après la Seconde Guerre mondiale, dès septembre 1945.

La guerre d’Indochine (1946-1954) : une guerre d’usure et d’embourbement

Le déclenchement du conflit

Le 19 décembre 1946, les hostilités s’ouvrent officiellement avec le bombardement de Hanoï par les forces françaises. La guerre devient vite un conflit asymétrique, opposant une armée coloniale bien équipée à une guérilla populaire déterminée et appuyée par la Chine et l’URSS.

L’enlisement militaire français

Malgré ses moyens supérieurs, la France ne parvient pas à soumettre le Viêt Minh. Le conflit s’étend aux zones rurales et montagneuses, là où l’armée française perd en efficacité. L’armée coloniale s’appuie sur des troupes issues de l’Empire colonial (Maghreb, Afrique noire, légion étrangère), ce qui renforce le sentiment d’un conflit lointain et coûteux.

La bataille décisive de Diên Biên Phu

Le point de rupture survient en mars 1954 avec la bataille de Diên Biên Phu, un affrontement décisif entre les forces françaises retranchées et les troupes du général Giáp. Après 57 jours de siège, la garnison française capitule le 7 mai 1954. Cette défaite humiliante marque symboliquement la fin de l’Empire colonial français en Asie.

Les accords de Genève : l’armistice du 21 juillet 1954

Une conférence internationale sous tension

À la suite de la chute de Diên Biên Phu, une conférence internationale s’ouvre à Genève en avril 1954, rassemblant les grandes puissances (France, URSS, Chine, États-Unis, Royaume-Uni) et les délégations vietnamienne, laotienne et cambodgienne.

Le contenu des accords

Le 21 juillet 1954, les Accords de Genève sont signés, prévoyant :

-

Un cessez-le-feu immédiat entre la France et le Viêt Minh

-

Le retrait des troupes françaises du nord du Vietnam

-

La partition temporaire du Vietnam le long du 17e parallèle, en attendant des élections prévues en 1956

-

La reconnaissance de l’indépendance du Laos et du Cambodge

Une paix fragile et contestée

Ces accords marquent la fin officielle de la guerre, mais aussi le début d’un nouveau conflit larvé. Les États-Unis refusent de signer les accords, craignant une expansion du communisme dans la région. Cette méfiance pose les bases de l’implication américaine future dans ce qui deviendra la guerre du Vietnam.

Les conséquences de la fin de la guerre d’Indochine

La fin d’un empire colonial

La signature des accords de Genève acte la fin de l’Indochine française. La France perd un pan entier de son empire colonial, dans un contexte où les revendications d’indépendance se multiplient en Afrique et en Algérie.

« L’Indochine est perdue, mais ce n’est que le début. » – Pierre Mendès France, Premier ministre français de l’époque

Le traumatisme pour l’armée française

La guerre d’Indochine laisse un traumatisme profond chez les militaires français. L’expérience de la guérilla, des défaites humiliantes et du manque de soutien politique pèsera lourdement sur la stratégie française lors de la guerre d’Algérie (1954-1962), commencée quelques mois après.

L’émergence du Vietnam comme acteur stratégique

Le Viêt Minh, désormais installé au nord du Vietnam, fonde la République démocratique du Vietnam. Le sud est dirigé par un gouvernement pro-occidental soutenu par les États-Unis. La division du pays préfigure une nouvelle guerre, celle du Vietnam, qui embrasera la région pendant près de vingt ans.

Héritages et leçons d’une guerre oubliée

Une guerre méconnue mais déterminante

Longtemps éclipsée par la guerre d’Algérie ou la guerre du Vietnam, la guerre d’Indochine reste peu présente dans la mémoire collective française. Pourtant, elle fut un révélateur de la fin de l’ère coloniale et un avertissement sur les limites du pouvoir militaire dans des conflits de décolonisation.

L’importance de la diplomatie et de la médiation

La conférence de Genève a montré que même dans un contexte tendu de guerre froide, des solutions diplomatiques pouvaient éviter une extension du conflit. Cette leçon reste valable aujourd’hui, face à des tensions internationales similaires.

Une date charnière dans l’histoire coloniale et mondiale

Le 21 juillet 1954 marque bien plus que la fin d’une guerre : il symbolise la faillite d’un système colonial, la montée des nationalismes et l’entrée des puissances asiatiques sur la scène mondiale. Ce jour-là, la France tournait une page douloureuse de son histoire, tandis que le Vietnam se préparait à en écrire une nouvelle, encore plus tumultueuse.

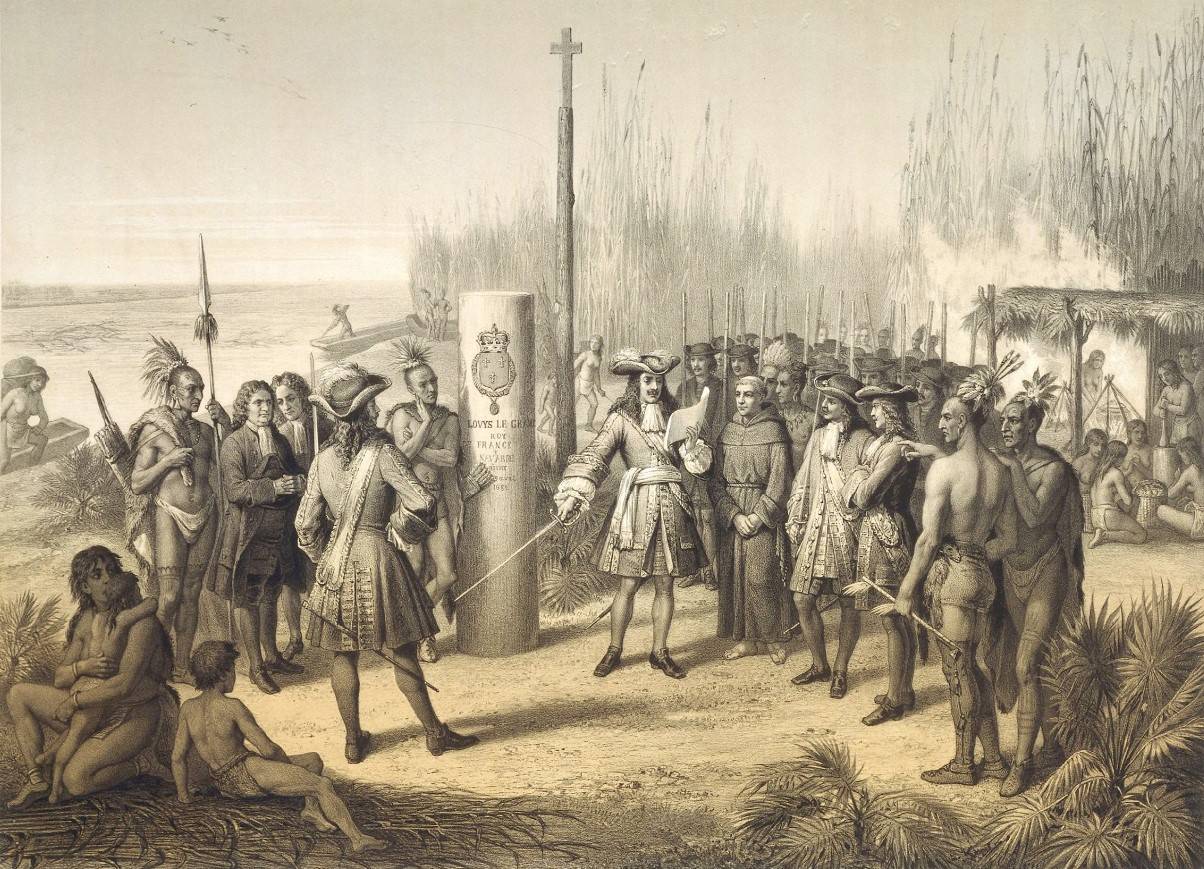

Le 28 juin 1635 marque la prise de possession de la Guadeloupe par les Français, un événement fondateur de l’expansion coloniale dans les Caraïbes. À travers ce geste, la France entame une longue histoire de domination, de conflits, d’exploitation et de résistances dans l’archipel antillais. Retour sur une conquête décisive aux lourdes conséquences humaines, culturelles et économiques.

Un contexte de rivalité européenne dans les Caraïbes

Une mer des Caraïbes convoitée

Au XVIIe siècle, les puissances européennes rivalisent pour le contrôle des terres du Nouveau Monde. Après les Espagnols, les Anglais, Hollandais et Français cherchent à s’implanter dans les Antilles pour profiter du commerce du sucre, du tabac et d’autres ressources tropicales. La mer des Caraïbes devient une zone stratégique.

La Compagnie des Îles d’Amérique

En 1635, Richelieu autorise la création de la Compagnie des Îles d’Amérique, destinée à coloniser les territoires antillais au nom de la France. Deux flibustiers, Charles Liénard de L’Olive et Jean du Plessis d’Ossonville, sont mandatés pour s’installer en Guadeloupe et y établir une colonie française durable. Le roi Louis XIII donne son aval, mais la mission est essentiellement privée et commerciale dans ses débuts.

L'arrivée en Guadeloupe : le 28 juin 1635

Une implantation sur un territoire habité

Le 28 juin 1635, les navires français accostent à la Pointe-Allègre, au nord de la Basse-Terre. Le territoire est alors peuplé par les Kalinagos (ou Caraïbes), un peuple amérindien vivant de pêche, de chasse et d’agriculture. Les relations avec ces populations sont rapidement tendues. Malgré quelques échanges, les Français imposent progressivement leur domination par la force.

La création d’une société coloniale

Les colons installent des plantations de tabac et défrichent les terres avec l’aide de main-d’œuvre servile. Au début, ce sont surtout des engagés (colons européens sous contrat de travail), mais très vite, les Français se tournent vers l’esclavage africain, considéré comme plus rentable et plus docile aux yeux des planteurs.

En quelques années, la Guadeloupe devient une colonie structurée, dotée de forts, de ports et d’une organisation administrative embryonnaire.

L’expulsion des Kalinagos : une colonisation brutale

Conflits et résistance

Les Kalinagos ne se laissent pas dominer sans réagir. De 1635 à 1640, de nombreuses escarmouches ont lieu entre les colons et les autochtones, qui connaissent parfaitement le territoire et mènent une guerre de harcèlement. Mais les armes à feu et les renforts européens ont raison de leur résistance.

Le massacre et la fuite

En 1641, une vaste offensive française menée par Charles Houël, gouverneur nommé par la Compagnie, conduit à la quasi-élimination des Kalinagos. Les survivants fuient vers la Dominique et Saint-Vincent. Ce drame, souvent occulté, marque la première grande tragédie coloniale guadeloupéenne.

L’économie de plantation et la traite négrière

L’introduction de l’esclavage africain

Pour développer les cultures commerciales (sucre, indigo, coton), les colons importent des esclaves venus d’Afrique à partir de 1644. Le Code noir, promulgué plus tard en 1685 sous Louis XIV, codifie l’esclavage dans les colonies françaises. Les esclaves constituent rapidement la majorité de la population de la Guadeloupe.

Une économie florissante… sur des bases inhumaines

Le XVIIIe siècle est l’apogée de l’économie sucrière en Guadeloupe. Les plantations enrichissent la métropole, mais au prix de conditions de vie épouvantables pour les esclaves. Le travail forcé, les châtiments corporels, les privations et l’absence totale de droits définissent l’existence de ces hommes et femmes arrachés à l’Afrique.

Comme l’écrira Victor Schoelcher plus tard : « L’esclavage est un crime contre l’humanité, même quand il s’appelle civilisation. »

Guadeloupe : entre colonisation, révoltes et abolition

Les révoltes d’esclaves

Dès le XVIIe siècle, des révoltes éclatent sporadiquement dans les plantations. Certaines communautés marronnes (esclaves enfuis) s’organisent dans les montagnes. Si elles sont souvent violemment réprimées, elles témoignent d’une volonté constante de liberté.

L’abolition temporaire puis définitive

La Révolution française abolit l’esclavage en 1794, et Victor Hugues arrive en Guadeloupe pour appliquer la loi. Mais Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802, provoquant de nouvelles insurrections. Il faudra attendre 1848, sous l’impulsion de Schoelcher, pour une abolition définitive dans les colonies françaises.

Héritage et mémoire de la colonisation

Une culture créole née du métissage

La Guadeloupe d’aujourd’hui est le fruit de cette histoire complexe : colonisation européenne, présence africaine, résistance amérindienne. Sa langue créole, sa cuisine, sa musique (gwoka, zouk) sont les produits d’un métissage culturel singulier.

Une mémoire encore douloureuse

La colonisation et l’esclavage laissent des traces profondes. Depuis les années 1990, des mouvements mémoriels et politiques réclament plus de reconnaissance, voire réparation. En 2001, la loi Taubira reconnaît l’esclavage comme crime contre l’humanité. Le 28 mai est devenu une journée officielle de commémoration de l’abolition.

Une date fondatrice aux multiples résonances

Le 28 juin 1635, la France prend officiellement possession de la Guadeloupe, donnant naissance à un processus colonial d’une ampleur historique. Cette date symbolise l'entrée des Antilles françaises dans l’histoire mondiale, à travers le prisme du commerce triangulaire, de l’esclavage, de la violence et du métissage. Aujourd’hui, la Guadeloupe reste un département français, mais son histoire coloniale continue de nourrir réflexions, débats et combats pour la mémoire.

Le 27 juin 1977, la République de Djibouti proclame son indépendance, mettant fin à plus d’un siècle de présence coloniale française dans la Corne de l’Afrique. Ce petit pays stratégique, situé à l’entrée de la mer Rouge, devient le dernier territoire africain sous administration française à accéder à la souveraineté. Retour sur un processus complexe, jalonné de tensions, de référendums et de luttes identitaires.

Un territoire au carrefour des influences

Une position géostratégique exceptionnelle

Djibouti occupe une position unique entre la mer Rouge et l’océan Indien, en face du détroit de Bab-el-Mandeb, passage maritime crucial entre l’Europe et l’Asie. Depuis le XIXe siècle, cette situation attire les convoitises. Les Français s’installent en 1862 après un traité avec des chefs locaux, puis fondent la colonie de la Côte française des Somalis en 1896, rebaptisée plus tard Territoire français des Afars et des Issas.

Une mosaïque ethnique sous tutelle coloniale

Le territoire est peuplé majoritairement de deux groupes ethniques : les Afars, traditionnellement proches de l’administration coloniale, et les Issas, d’origine somalie, plus nombreux et souvent plus revendicatifs. Les tensions entre ces deux groupes seront au cœur de la dynamique politique précédant l’indépendance.

Les premières aspirations indépendantistes

Le contexte de la décolonisation mondiale

À partir des années 1950, l’Afrique entière entame un processus de libération du joug colonial. La France accorde l’indépendance à de nombreux pays, notamment en Afrique de l’Ouest en 1960. Pourtant, Djibouti reste sous contrôle, en raison de son importance stratégique et de la volonté française de maintenir une présence militaire dans la région.

Les référendums controversés

Deux référendums marquent l’histoire politique du territoire :

1958 : le premier référendum, dans le contexte de la création de la Ve République, propose à Djibouti de rester au sein de la Communauté française. Le « oui » l’emporte largement, mais des accusations de fraude et de manipulation électorale sont formulées, notamment contre les autorités coloniales qui favorisent les Afars.

1967 : un second référendum confirme le maintien dans la République française. Cette fois encore, les résultats sont contestés, et les tensions interethniques s’intensifient. Le territoire est rebaptisé Territoire français des Afars et des Issas, afin de refléter officiellement cette dualité ethnique.

Vers l’indépendance : pression populaire et contexte international

Une montée de la contestation

Dans les années 1970, les revendications indépendantistes se multiplient, notamment chez les Issas, soutenus par la Somalie voisine. Le Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS) mène des actions armées contre les symboles français. La France, de plus en plus isolée sur la scène internationale, doit faire face à la pression de l’ONU, qui recommande l’indépendance du territoire.

La décision politique française

En 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing accepte le principe d’un référendum d’autodétermination. En mai 1977, plus de 98 % des électeurs se prononcent pour l’indépendance. Le 27 juin 1977, Djibouti devient officiellement une république souveraine. Le drapeau tricolore est descendu, remplacé par les couleurs nationales djiboutiennes.

L’indépendance proclamée : naissance d’un nouvel État

Le rôle d’Hassan Gouled Aptidon

Premier président de la République de Djibouti, Hassan Gouled Aptidon, ancien député et acteur politique de longue date, devient le visage de l’indépendance. Il s’attache à construire un État stable dans un environnement géopolitique instable, entre l’Éthiopie, l’Érythrée et la Somalie, alors en pleine effervescence.

Gouled Aptidon restera au pouvoir jusqu’en 1999, adoptant un régime présidentiel fort, parfois critiqué pour son autoritarisme mais salué pour avoir évité une guerre civile.

Une indépendance célébrée, mais fragile

Les célébrations de l’indépendance sont marquées par un immense enthousiasme populaire. Des chants, des danses et des défilés ponctuent cette journée historique. Cependant, le jeune État doit rapidement affronter des défis majeurs : pauvreté, manque d’infrastructures, dépendance économique vis-à-vis de la France, et rivalités ethniques persistantes.

La France et Djibouti : des liens post-coloniaux durables

Une base militaire stratégique conservée

Malgré le départ officiel, la France maintient une importante base militaire à Djibouti, par accord bilatéral. Ce site devient l’un des piliers de la présence française dans l’océan Indien. Aujourd’hui encore, Djibouti accueille des bases militaires étrangères, notamment américaines, japonaises et chinoises, preuve de son rôle géopolitique crucial.

Une coopération continue

La coopération franco-djiboutienne reste forte dans les domaines de l’éducation, de la langue, des télécommunications, et du commerce. Le français conserve un statut officiel à côté de l’arabe, et de nombreuses institutions djiboutiennes sont calquées sur le modèle français.

Djibouti aujourd’hui : entre stabilité et défis

Une stabilité régionale rare

Dans une région souvent marquée par les conflits (Somalie, Yémen, Éthiopie), Djibouti reste un îlot de stabilité. Son gouvernement mise sur la diplomatie, les partenariats militaires et les projets logistiques (comme le port de Doraleh ou le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti) pour assurer sa croissance.

Une démocratie à construire

Malgré cette stabilité, Djibouti est régulièrement critiqué pour le manque d’ouverture politique. La presse est encadrée, l’opposition bridée, et les élections entachées d’irrégularités. Les ONG dénoncent aussi les inégalités persistantes et les violations des droits de l’homme.

Une indépendance tardive mais déterminante

Le 27 juin 1977, Djibouti devient le dernier pays africain francophone à obtenir son indépendance. Cette date symbolique clôt l’ère coloniale française sur le continent et marque le début d’un nouveau chapitre pour la Corne de l’Afrique. Depuis, Djibouti s’efforce de concilier héritage colonial, diversité culturelle, et ambitions modernes, dans une région où son indépendance reste un exemple rare de transition pacifique.

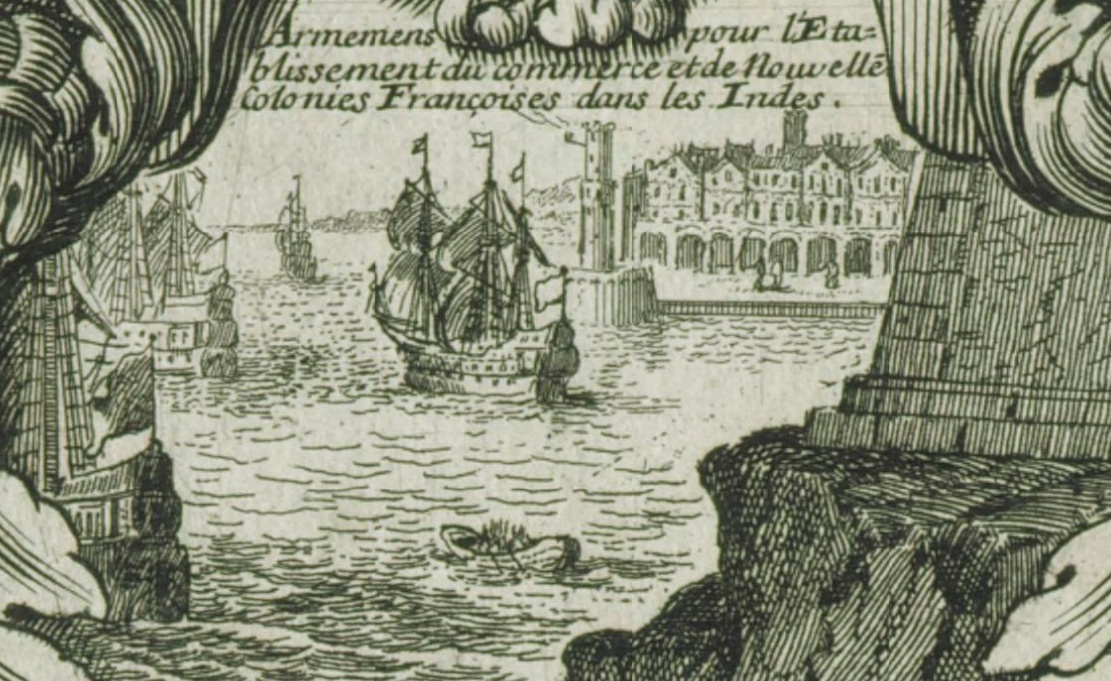

Le 28 mai 1664 marque une date-clé dans l'histoire du commerce maritime français avec la création de la Compagnie française des Indes orientales, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert. Cet événement s'inscrit dans un contexte de rivalité économique intense entre les grandes puissances européennes, notamment les Provinces-Unies (Pays-Bas) et l'Angleterre, déjà bien implantées en Asie.

Contexte géopolitique et économique du XVIIe siècle

Au milieu du XVIIe siècle, la France cherche à s'imposer comme une puissance commerciale majeure. L’économie mondiale commence à se structurer autour des échanges maritimes, et l’Asie, riche en épices, soieries, cotons et porcelaines, devient un enjeu central. L’Angleterre et les Provinces-Unies ont déjà fondé leurs compagnies des Indes respectives depuis plusieurs décennies, et contrôlent de vastes réseaux commerciaux.

Colbert, ministre de Louis XIV, souhaite mettre en place une stratégie mercantiliste efficace pour renforcer l'économie française. Il encourage donc la création de grandes compagnies commerciales dotées de privilèges exclusifs, calquées sur le modèle des puissances rivales.

La fondation de la Compagnie française des Indes orientales

Le 28 mai 1664, par édit royal, la Compagnie française des Indes orientales est officiellement fondée. Son objectif : établir des comptoirs et commercer avec l'Asie, notamment dans les régions de l’Inde, de la Chine et de l’Insulinde (actuelle Indonésie). Elle obtient le monopole du commerce avec ces territoires pour cinquante ans.

Colbert confie la direction à des financiers influents, avec un capital initial considérable pour l’époque : 15 millions de livres. L'État participe activement en fournissant navires et armements, démontrant l’implication directe du pouvoir royal dans cette entreprise commerciale.

Les premières expéditions et les ambitions coloniales

Dès 1665, la Compagnie organise ses premières expéditions vers Madagascar, considérée comme un point stratégique pour ravitailler les navires. Bien que les débuts soient marqués par des difficultés logistiques, l'entreprise pose les bases d’une présence française en Asie.

En 1674, la Compagnie fonde son principal comptoir à Pondichéry, sur la côte est de l’Inde. Cette ville deviendra la capitale de l’Inde française jusqu’en 1954. La Compagnie établit également des établissements à Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon, consolidant ainsi sa position en Inde.

Une rivalité permanente avec les autres puissances européennes

La Compagnie française doit constamment faire face aux compagnies anglaise et néerlandaise, beaucoup plus expérimentées et puissantes. Ces rivalités dégénèrent souvent en conflits armés, notamment au cours de la Guerre de Sept Ans (1756-1763), où les possessions françaises en Inde sont en grande partie perdues au profit des Britanniques.

Malgré ces revers, la Compagnie joue un rôle important dans la politique coloniale française et dans l’expansion de la culture française en Asie. Elle favorise aussi les échanges culturels, l’introduction de nouveaux produits (thé, épices, soieries) et la diffusion du goût pour l’Orient dans l’élite française.

Renaissance et déclin de la Compagnie

La Compagnie est dissoute une première fois en 1719, avant d’être refondée sous la Régence, puis connaît plusieurs réorganisations au cours du XVIIIe siècle. Elle participe activement à l’économie française mais subit les contrecoups des défaites militaires et des crises financières.

En 1769, sous Louis XV, la Compagnie est finalement dissoute définitivement, ses possessions étant reprises par l’État. Ce déclin reflète les limites de l’aventure coloniale française face à la montée en puissance de l’Empire britannique.

Héritage et postérité

Malgré son échec final, la Compagnie française des Indes orientales a marqué durablement l’histoire économique, coloniale et culturelle de la France. Elle a posé les jalons de la présence française en Inde et contribué à l’enrichissement de la culture hexagonale par l’importation de produits exotiques et d’influences orientales.

Des bâtiments, des archives et même des mots de la langue française témoignent encore de cette époque. Pondichéry reste aujourd’hui un symbole du passé colonial français en Inde, attirant historiens et touristes.

Une ambition impériale qui a dessiné les contours de la France outre-mer

La fondation des Compagnies françaises des Indes le 28 mai 1664 fut le fruit d’une volonté d’affirmer la puissance économique et politique de la France sur la scène internationale. Si leur histoire est faite de succès partiels et d’échecs relatifs, elles illustrent la dynamique coloniale d’un royaume en quête de rayonnement et d’enrichissement. Une aventure maritime et humaine qui aura façonné l'histoire mondiale.

Le 13 mai 1958 marque une journée décisive dans l’histoire de la France et de l’Algérie, une date-charnière où les tensions coloniales et la crise politique française atteignent leur paroxysme. Ce jour-là, à Alger, des militaires, des colons et des partisans de l'Algérie française prennent d’assaut les institutions locales, dénonçant l’inaction du gouvernement de la IVe République. Cet événement, souvent considéré comme un coup de force militaire et politique, ouvre la voie au retour au pouvoir du général de Gaulle et à la naissance de la Ve République.

Un contexte explosif : l’impasse de la guerre d’Algérie

Une guerre qui s’enlise

Depuis 1954, la guerre d'Algérie fait rage entre les indépendantistes algériens du FLN (Front de Libération Nationale) et l’armée française. Ce conflit, que le gouvernement français refuse longtemps de qualifier de "guerre", tourne au bourbier colonial, accumulant les violences, les attentats, les représailles et les pertes humaines des deux côtés. À Paris, les gouvernements se succèdent sans trouver de solution, tandis qu’en Algérie, l’armée est convaincue qu’elle peut encore "gagner la guerre sur le terrain".

Une IVe République à bout de souffle

La IVe République, marquée par une instabilité chronique (plus de 20 gouvernements en 12 ans), est incapable de trancher sur la question algérienne. Cette faiblesse politique agace profondément les militaires et les colons d’Algérie, qui redoutent une négociation avec le FLN et la perte de l’Algérie française. C’est dans ce climat d’impasse politique, de défiance vis-à-vis du pouvoir et de montée des extrêmes que va éclater la révolte du 13 mai 1958.

Le 13 mai 1958 : la prise d’Alger

La manifestation tourne à l’insurrection

Tout commence par une manifestation organisée à Alger à la suite de l’assassinat de trois soldats français par le FLN. Les organisateurs veulent faire pression sur Paris pour maintenir une ligne dure. Mais très vite, la manifestation dégénère. Les manifestants, menés par des militaires, des pieds-noirs et des militants d’extrême droite, envahissent le siège du Gouvernement général. Ils réclament un gouvernement de salut public et crient leur confiance en Charles de Gaulle, le général retiré de la vie politique depuis 1946.

Le Comité de Salut Public

Sous la pression des insurgés, un Comité de Salut Public est créé à Alger, dirigé par le général Jacques Massu. Le mot d’ordre est clair : il faut un pouvoir fort à Paris pour sauver l’Algérie française. Le Comité va jusqu’à menacer de faire débarquer des troupes à Paris si les autorités n’obéissent pas. C’est un véritable chantage militaire au cœur du système républicain.

De Gaulle revient : entre mythe et manipulation

Un retour savamment orchestré

Face à la pression militaire et au chaos politique, la IVe République s’effondre. Le président René Coty, incapable de former un gouvernement stable, fait appel à Charles de Gaulle le 29 mai 1958. Ce dernier, figure tutélaire de la Résistance, accepte de revenir, à condition de pouvoir réformer profondément les institutions. Ce n’est donc pas seulement un retour au pouvoir, c’est aussi la promesse d’une nouvelle République.

Une prise du pouvoir ambigüe

De Gaulle est acclamé par les partisans de l’Algérie française, mais lui-même reste flou sur ses intentions. Il prononce son célèbre discours : "Je vous ai compris", le 4 juin 1958 à Alger, s’adressant aux colons et aux militaires. Mais derrière cette formule ambivalente, il prépare déjà l’émancipation progressive de l’Algérie, ce qui provoquera plus tard la colère de ceux qui l’avaient soutenu.

Les conséquences durables du 13 mai 1958

La fin de la IVe République

Le 13 mai 1958 marque l’acte de décès de la IVe République. En quelques semaines, la Constitution est révisée, un référendum organisé, et la Ve République naît officiellement le 4 octobre 1958. Elle offre un pouvoir exécutif renforcé, répondant aux aspirations de stabilité exprimées par les événements d’Alger.

Une démocratie sous la menace militaire

Cet épisode montre aussi la fragilité des institutions démocratiques face à la pression de la rue et de l’armée. Jamais auparavant un gouvernement français n’avait cédé sous la menace de troupes stationnées à l’étranger. Cette situation laissera des traces dans la mémoire politique française et alimentera la méfiance vis-à-vis d’un pouvoir militaire trop influent.

Vers l’indépendance algérienne

Ironie de l’histoire : ceux qui ont soutenu de Gaulle en mai 1958 pour préserver l’Algérie française seront bientôt ses pires ennemis. En 1962, l’Algérie obtient son indépendance après les accords d’Évian. Le fossé entre les promesses perçues du 13 mai 1958 et la réalité de l’indépendance entraîne une crise majeure, marquée par les actions de l’OAS (Organisation armée secrète) et les rapatriements massifs de pieds-noirs.

Héritage d’une journée décisive

Le 13 mai 1958 reste l’un des événements politiques les plus marquants de la France contemporaine. Il incarne à la fois la fin d’un système à bout de souffle, le rôle ambigu du général de Gaulle, et la violence des rapports coloniaux. Plus de six décennies plus tard, cette date continue d’alimenter les débats sur la mémoire de la guerre d’Algérie, le rapport à l’autorité, et la nature même de la démocratie française.

Une date qui a changé le destin de la France

Le soulèvement du 13 mai 1958 n’est pas qu’un épisode parmi d’autres de la guerre d’Algérie : c’est une fracture historique qui redéfinit les institutions françaises et précipite la fin d’un empire colonial vieux de plus d’un siècle. Il montre à quel point une crise outre-mer peut bouleverser le cœur même de la République.

Le 7 mai 1954, la chute du camp retranché de Diên Biên Phu marquait la fin de la guerre d’Indochine et annonçait la décolonisation de l’Asie du Sud-Est. Cette bataille emblématique opposa les forces françaises du Corps expéditionnaire d’Extrême-Orient au Viet Minh, dans une vallée isolée du nord-ouest du Vietnam. Plus qu’une défaite militaire, Diên Biên Phu fut un choc politique et psychologique majeur pour la France, et un symbole éclatant de la lutte anticoloniale dans le monde entier.

Contexte géopolitique et début de la guerre d’Indochine

Les origines coloniales du conflit

L’Indochine française, formée à la fin du XIXe siècle, englobait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se renforcent, notamment le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh. En 1946, les tensions entre la France et les indépendantistes vietnamiens aboutissent à un conflit ouvert : c’est le début de la guerre d’Indochine.

Une guerre asymétrique et épuisante

Durant huit ans, les forces françaises se heurtent à une guérilla déterminée et bien organisée. Le Viet Minh reçoit l’appui logistique de la Chine communiste à partir de 1949, tandis que la France est soutenue financièrement par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le communisme.

Pourquoi Diên Biên Phu ?

Une stratégie de piège

Le général Henri Navarre, commandant en chef des forces françaises, décide en 1953 d’établir un camp retranché dans la cuvette de Diên Biên Phu. L’objectif : provoquer une bataille décisive en attirant les troupes du Viet Minh dans un affrontement frontal où la supériorité de feu française pourrait s’exprimer.

Mais cette stratégie se retournera contre la France : le général Giáp, stratège du Viet Minh, choisit au contraire d’encercler le camp et d’y mener une guerre d’usure.

Une position vulnérable

Installée dans une vallée encaissée, à proximité de la frontière laotienne, la garnison française dépend entièrement du ravitaillement aérien. Les forces vietnamiennes, quant à elles, transportent à la main, à travers la jungle et les montagnes, une artillerie lourde jusqu’aux hauteurs dominant le camp.

Le déroulement de la bataille

L’offensive vietnamienne

Le 13 mars 1954, les combats commencent par l’assaut de la position Béatrice. En quelques jours, plusieurs points d’appui français tombent. L’artillerie vietnamienne pilonne sans relâche les pistes d’atterrissage, coupant les lignes de ravitaillement.

Pendant près de deux mois, les 15 000 soldats français, épuisés, encerclés, doivent faire face à des vagues d’assauts incessants. La pluie transforme le terrain en bourbier. La supériorité technique française ne suffit pas : les pièces d’artillerie sont détruites, les munitions s’épuisent, les blessés s’entassent dans des conditions déplorables.

Une reddition inévitable

Le 7 mai 1954, après 57 jours de siège, les dernières positions françaises tombent. Le général de Castries est capturé. Près de 11 000 soldats français sont faits prisonniers, dont beaucoup ne survivront pas aux marches forcées et aux conditions de détention.

Conséquences de la défaite

Un choc pour la France

Diên Biên Phu provoque un électrochoc dans l’opinion publique française. Pour la première fois depuis Waterloo, une armée française capitule face à une armée non européenne. Le prestige colonial est brisé.

La défaite accélère la chute du gouvernement Laniel et précipite la fin de la Quatrième République. Elle ouvre la voie aux Accords de Genève (juillet 1954), qui entérinent le retrait français d’Indochine et la division du Vietnam en deux zones.

Une victoire symbolique pour les mouvements anticoloniaux

Dans le monde entier, la victoire du Viet Minh devient un symbole fort de la lutte contre l’impérialisme. Les peuples colonisés y voient la preuve que l’émancipation est possible, même face à une grande puissance militaire. Diên Biên Phu inspire les mouvements de libération en Afrique, au Maghreb, et ailleurs.

Héritage et mémoire de Diên Biên Phu

Une bataille toujours étudiée

Diên Biên Phu est étudiée dans les écoles de guerre comme exemple d’échec stratégique. Elle illustre l’importance de l’environnement géographique, du renseignement, du moral des troupes et de l’adaptation tactique.

Des témoignages poignants

De nombreux anciens combattants ont laissé des récits marquants. Citons notamment le colonel Bigeard, célèbre pour sa bravoure, ou encore le capitaine Pouget, auteur de témoignages émouvants sur l'enfer du siège.

Le site de Diên Biên Phu aujourd’hui

La vallée est aujourd’hui un lieu de mémoire. Un musée, un cimetière militaire et les vestiges du camp français y accueillent chaque année des milliers de visiteurs. Le lieu est devenu un symbole de résilience pour le peuple vietnamien.

Une défaite française qui a changé le monde

La bataille de Diên Biên Phu dépasse largement le cadre militaire. Elle a ouvert la voie à la décolonisation en Asie et contribué à la remise en question du système colonial dans son ensemble. En brisant le mythe de l’invincibilité des puissances occidentales, elle a redonné espoir à tous ceux qui luttaient pour leur liberté.

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.