Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Monde du Travail

La période de la Seconde Guerre mondiale en France a été marquée par des divisions politiques profondes, exacerbées par l’Occupation allemande et la mise en place du régime de Vichy. Si la Résistance française a souvent été associée à la gauche, notamment aux communistes et aux socialistes, la réalité historique est plus complexe. Certaines figures de la gauche, notamment à ses débuts, ont pris des positions ambiguës, voire ouvertement collaboré avec l’occupant ou avec le régime de Vichy. Cet article explore les raisons et les circonstances qui ont conduit certaines franges de la gauche française à s'engager dans la collaboration durant la période 1939-1945.

La Gauche française face à la guerre

La signature du Pacte germano-soviétique (1939)

L'un des événements les plus marquants pour la gauche française avant le début de la Seconde Guerre mondiale est la signature du Pacte germano-soviétique en août 1939, un accord de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Cet accord surprend et déstabilise de nombreux communistes à travers le monde, y compris en France. Le Parti communiste français (PCF), jusqu’alors farouchement antifasciste, se trouve dans une position embarrassante.

Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, le PCF adopte une position de neutralité face à ce qu'il qualifie de "guerre impérialiste". Les communistes français appellent à cesser les combats contre l'Allemagne nazie, en accord avec la ligne dictée par Moscou. Cela mène à une situation où une partie de la gauche se trouve, au moins dans les premiers temps du conflit, en opposition à la guerre contre l'Allemagne.

L'interdiction du PCF et la répression

En raison de sa position pacifiste après la signature du Pacte germano-soviétique, le Parti communiste français est interdit par le gouvernement français en septembre 1939. Ses députés sont arrêtés ou contraints à la clandestinité. Cette interdiction et la répression qui s'ensuit contribuent à isoler le PCF sur la scène politique française, d'autant que d'autres mouvements de gauche, comme la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière), restent attachés à l'effort de guerre contre l'Allemagne.

La gauche sous l’Occupation et Vichy

L'ambiguïté du régime de Vichy et la gauche

Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, se met en place après la défaite de la France en juin 1940. Vichy tente de fédérer un large éventail de forces politiques, incluant certaines figures de la gauche française, en particulier celles prônant un retour à l'ordre et une forme d'autorité centralisée. Bien que Vichy soit clairement conservateur et autoritaire, certains membres de la gauche, en particulier des personnalités socialistes et syndicalistes, voient dans ce régime une occasion de bâtir une "Révolution nationale" avec des réformes sociales conservatrices et corporatistes.

Des figures comme René Belin, ancien secrétaire de la CGT (Confédération générale du travail), participent au gouvernement de Vichy en tant que ministre du Travail. Son implication symbolise la division au sein du mouvement ouvrier français, où certains syndicats estiment qu’une collaboration avec Vichy pourrait permettre d’améliorer les conditions des travailleurs dans le cadre du régime corporatiste mis en place.

L’évolution du PCF après 1941

Le paysage politique de la gauche sous l’Occupation change radicalement en juin 1941, lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique (opération Barbarossa). Le pacte germano-soviétique est rompu, et immédiatement, le PCF entre en résistance contre l'occupant nazi. Les communistes français deviennent alors l'un des piliers de la Résistance intérieure. Avant cette date, cependant, certains communistes avaient adopté une posture ambiguë, refusant de s'engager dans la lutte contre l'Allemagne, en ligne avec les instructions de Moscou.

Cette rupture en 1941 souligne la complexité des alliances et des motivations au sein de la gauche française pendant la guerre.

Les figures de la gauche dans la collaboration

Marcel Déat et le Rassemblement National Populaire (RNP)

Marcel Déat, figure importante du socialisme français avant la guerre, illustre bien le virage de certains intellectuels et politiciens de gauche vers la collaboration. Ancien membre de la SFIO, Déat est un théoricien du néo-socialisme, prônant une forme d'autoritarisme nationaliste qui s'éloigne des principes traditionnels du socialisme.

Sous l'Occupation, Déat fonde en 1941 le Rassemblement National Populaire (RNP), un parti collaborationniste qui soutient ouvertement les nazis et se fait l'allié de l'Allemagne en France. Il plaide pour une collaboration totale avec le régime de Hitler et défend une vision d’une Europe unie sous l’égide allemande. Il devient rapidement l'un des collaborateurs les plus en vue, notamment par son engagement politique pro-allemand.

Jacques Doriot et le Parti Populaire Français (PPF)

Jacques Doriot, ancien membre du Parti communiste français, évolue également vers l'extrême droite et la collaboration. Après avoir été exclu du PCF dans les années 1930, il fonde le Parti Populaire Français (PPF), un parti fasciste qui s'oppose violemment au communisme et aux démocraties libérales. Pendant l'Occupation, Doriot devient un fervent partisan de l'Allemagne nazie et participe activement à la propagande collaborationniste.

Doriot incarne la dérive de certains anciens communistes vers une forme de collaboration radicale, avec une adhésion totale aux valeurs du national-socialisme.

Motivations et justifications de la collaboration de gauche

L'antiparlementarisme et l'anticommunisme

Un des moteurs essentiels de la collaboration pour certains membres de la gauche a été l’antiparlementarisme. Ils voyaient dans la Troisième République un régime faible, corrompu et incapable de répondre aux défis sociaux et économiques de l'époque. Des personnalités comme Marcel Déat ou René Belin, bien qu’issues de la gauche, avaient perdu foi dans les principes démocratiques et voyaient dans un régime autoritaire, voire fasciste, une solution pour restaurer l’ordre et redonner à la France sa grandeur.

Par ailleurs, l'anticommunisme farouche de certains ex-socialistes comme Doriot a été un facteur clé. Pour eux, la collaboration avec l’Allemagne nazie était une manière de combattre l'influence du communisme en France et de prévenir une révolution bolchévique.

Le pacifisme et la peur du communisme

Pour certains membres de la gauche, notamment parmi les syndicalistes, la collaboration était vue comme une manière de préserver la paix et d'éviter la guerre. Influencés par les traumatismes de la Première Guerre mondiale, ils étaient disposés à travailler avec l'occupant pour éviter un nouveau carnage. Le pacifisme a été un moteur important pour une partie de la gauche dans les premières années de la guerre.

L'autre facteur déterminant est la peur du communisme. Les ex-communistes devenus fascistes, comme Doriot, considéraient que l'Allemagne représentait une force capable de protéger l'Europe de la « menace bolchevique ». Cette opposition idéologique au communisme, partagée par certains socialistes et syndicalistes, a mené à un soutien plus ou moins direct à l'Allemagne nazie.

La fin de la guerre et l’épuration

La défaite de l’Allemagne et la chute des collaborateurs

Avec la libération de la France en 1944 et la chute du régime de Vichy, les collaborateurs sont rapidement marginalisés. Certains, comme Marcel Déat et Jacques Doriot, fuient en Allemagne ou en Italie pour échapper à la justice française. La majorité des collaborateurs issus de la gauche sont arrêtés et jugés lors des procès de l’épuration.

La réintégration de la gauche dans la mémoire nationale

Après la guerre, la gauche française, en particulier le Parti communiste, sort renforcée de son rôle central dans la Résistance. Cependant, les épisodes de collaboration impliquant des figures de la gauche restent des points sensibles dans la mémoire nationale. Ces collaborations, bien que minoritaires, ont été l’objet de controverses et ont parfois brouillé la perception du rôle de la gauche pendant la guerre.

Un moment ambigu de l’histoire politique française

La période 1939-1945 met en lumière les ambiguïtés et contradictions de certains courants de la gauche française face à l'Occupation allemande. Si la majorité de la gauche, notamment les communistes et les socialistes, ont combattu l’envahisseur et rejoint la Résistance, une minorité a fait le choix de collaborer, poussée par l’antiparlement

Au pied de la pyramide de Djéser, à 30 kilomètres du Caire, s'étend la plus ancienne nécropole égyptienne répertoriée. En avril 2004, la 14e campagne de fouilles archéologiques a été lancée sous la direction de Christiane Ziegler, aboutissant à des découvertes notables pour l'équipe du Département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Ce chantier d'envergure a également permis une collaboration enrichissante avec les ouvriers égyptiens engagés pour l'occasion.

Saqqara, un Site Archéologique Légendaire

L'importance historique de Saqqara

Saqqara est l'un des sites archéologiques les plus anciens et les plus fascinants d'Égypte. Situé près de la ville de Memphis, capitale de l'Égypte ancienne, ce vaste cimetière a été utilisé pendant plus de 3 000 ans. Il est surtout connu pour sa célèbre pyramide à degrés de Djéser, construite par l'architecte Imhotep vers 2 650 avant J.-C., considérée comme la première pyramide égyptienne.

Un trésor de découvertes archéologiques

Au fil des années, les fouilles à Saqqara ont permis la mise au jour d'une multitude de trésors. Des tombeaux décorés de magnifiques hiéroglyphes aux statues finement sculptées en passant par les momies parfaitement préservées, chaque découverte à Saqqara révèle de nouvelles informations sur la culture et les croyances de l'Égypte ancienne. Mais le trésor enfoui que recèle encore cette nécropole est loin d'avoir révélé tous ses secrets.

Le Trésor Perdu, Mythe ou Réalité ?

Les légendes entourant Saqqara

Depuis des siècles, des rumeurs circulent sur un trésor immense et caché dans les profondeurs de Saqqara. Certains textes anciens évoquent des trésors inestimables enterrés avec les pharaons et les hauts dignitaires, censés les accompagner dans l'au-delà. Ces légendes alimentent l'espoir des archéologues, mais aussi celui des pilleurs de tombes, qui depuis l'Antiquité tentent de mettre la main sur ces richesses.

Les fouilles modernes et les découvertes récentes

Au cours des dernières décennies, de nombreuses équipes d'archéologues ont entrepris des fouilles à Saqqara, utilisant des technologies modernes pour sonder le sol à la recherche de chambres funéraires oubliées. En 2020, une importante découverte a marqué les esprits : plus de 100 cercueils intacts, datant de la 26e dynastie (vers 600 avant J.-C.), ont été retrouvés, contenant des momies et des objets précieux. Ces découvertes laissent supposer qu'il pourrait encore y avoir de nombreux trésors cachés sous le sable de Saqqara.

À la Recherche du Trésor

Techniques modernes d'exploration

L'archéologie a fait des progrès considérables ces dernières années, notamment grâce à l'utilisation de la télédétection, des drones, et de l'imagerie par radar à pénétration de sol (GPR). Ces technologies permettent de détecter des anomalies sous la surface du sol et de localiser des structures enfouies sans avoir besoin de creuser. Ces outils sont particulièrement utiles à Saqqara, où le sable et les débris ont dissimulé des monuments pendant des millénaires.

L'énigme des tombes encore scellées

Certaines tombes découvertes à Saqqara sont restées parfaitement scellées depuis des milliers d'années, ce qui signifie que leurs contenus sont intacts. Cela alimente l'idée qu'un trésor pourrait être trouvé dans une de ces chambres funéraires inviolées. Les archéologues doivent cependant faire preuve de prudence lors de l'ouverture de ces tombes, car elles contiennent souvent des artefacts extrêmement fragiles.

Les Mystères Inexpliqués

L'absence de certains pharaons

Alors que de nombreux pharaons de l'Ancien et du Moyen Empire ont été inhumés à Saqqara, certains souverains majeurs manquent encore à l'appel. Leurs tombes n'ont jamais été découvertes, et il est possible qu'elles abritent des trésors d'une valeur inestimable. L'énigme de la tombe de pharaons comme Ounas ou certains de la première période intermédiaire reste non résolue.

Les objets rituels perdus

Les anciens Égyptiens plaçaient souvent des objets rituels dans les tombes pour aider les défunts à passer dans l'au-delà. Ces objets, souvent faits d'or, de pierres précieuses ou d'ivoire, sont non seulement d'une valeur historique immense mais sont aussi dotés d'une symbolique spirituelle profonde. La quête de ces objets continue d'attirer l'attention des archéologues.

L'héritage de Saqqara

Les trésors retrouvés, un patrimoine mondial

Les découvertes à Saqqara ont permis de préserver une grande partie de l'histoire de l'Égypte ancienne. Les artefacts, les momies, et les monuments retrouvés témoignent de la grandeur de cette civilisation. Nombre de ces trésors sont aujourd'hui exposés dans des musées à travers le monde, permettant à un large public de comprendre et d'apprécier la richesse culturelle de l'Égypte antique.

Les défis de la préservation

Malgré les avancées de la technologie, la préservation des trésors de Saqqara reste un défi constant. L'érosion, le changement climatique, et les activités humaines menacent la conservation de ces merveilles. Les archéologues doivent donc constamment travailler à la protection de ces découvertes pour qu'elles puissent être transmises aux générations futures.

Le Trésor de Saqqara, un Mystère Sans Fin

Le trésor enfoui de Saqqara, qu'il soit mythique ou réel, continue de fasciner le monde entier. Chaque nouvelle découverte sur ce site renforce l'idée qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur l'Égypte ancienne. Que ce soit sous forme d'or et de bijoux, ou de connaissances historiques inestimables, le trésor de Saqqara ne cessera jamais de susciter l'imagination des chercheurs et des rêveurs du monde entier.

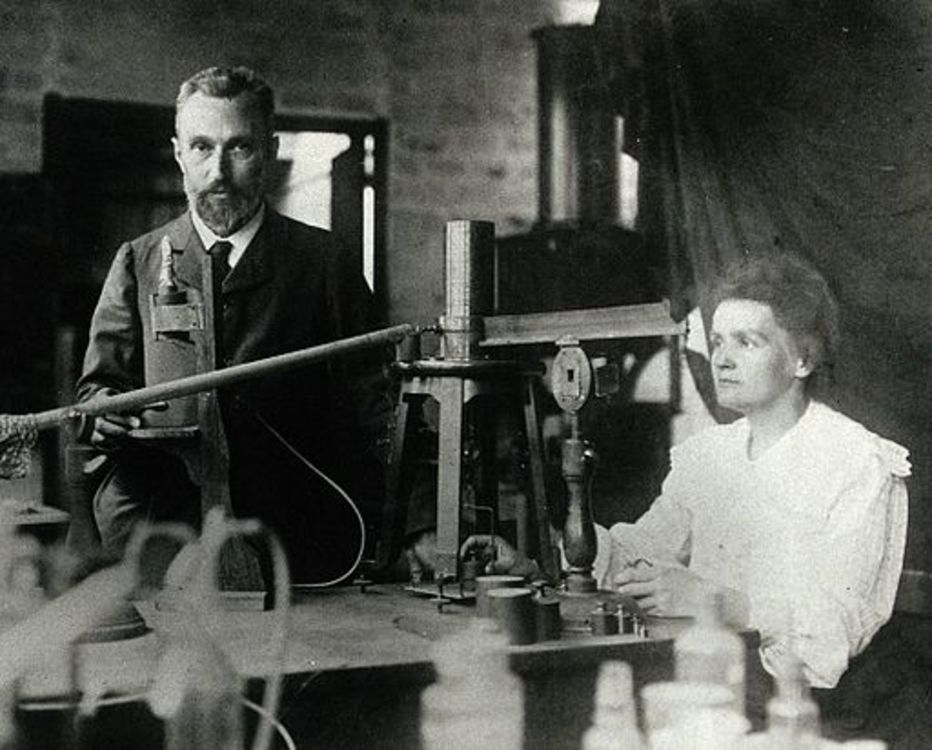

Pierre et Marie Curie, figures emblématiques de la science moderne, sont à l’origine de découvertes révolutionnaires dans le domaine de la physique et de la chimie, notamment celles liées à la radioactivité. Ensemble, ils ont non seulement transformé la compréhension scientifique de leur époque, mais ont aussi ouvert la voie à des avancées majeures dans la médecine et l’industrie nucléaire. Cet article retrace la vie de ce couple hors du commun, leurs découvertes marquantes et leur héritage scientifique.

Les Origines et la Rencontre

Les Débuts de Pierre Curie

Pierre Curie est né en 1859 à Paris dans une famille intellectuelle. Très tôt, il montre un intérêt pour la physique et la cristallographie. Avant même de rencontrer Marie, Pierre était un chercheur reconnu, ayant découvert l'effet piézoélectrique avec son frère Jacques Curie en 1880. Son travail sur le magnétisme, notamment la loi de Curie, lui confère une solide réputation dans le milieu scientifique.

La Jeunesse de Marie Skłodowska

Marie Skłodowska, née en 1867 à Varsovie, en Pologne, a grandi dans un contexte difficile, marqué par les répressions russes sur la Pologne. Issue d'une famille d'intellectuels patriotes, elle a montré dès son plus jeune âge un vif intérêt pour les sciences. Après avoir émigré à Paris pour poursuivre ses études, elle s'inscrit à la Sorbonne, où elle excelle en physique et en mathématiques. C’est à Paris qu’elle rencontre Pierre Curie en 1894.

La Rencontre et le Mariage

Pierre et Marie se rencontrent par l’intermédiaire d’amis communs et partagent rapidement une passion commune pour la recherche scientifique. En 1895, ils se marient, formant ainsi un duo scientifique qui marquera l’histoire. Leur collaboration ne se limite pas à leur travail, mais devient le cœur de leur relation.

La Découverte de la Radioactivité

Les Travaux Précurseurs d’Henri Becquerel

En 1896, Henri Becquerel découvre un phénomène mystérieux : des sels d'uranium émettent spontanément des rayons. Cette découverte attire l’attention de Marie Curie, qui décide d’en faire le sujet de sa thèse de doctorat. Son intuition et sa rigueur scientifique la poussent à explorer plus profondément ce phénomène.

L’Identification du Radium et du Polonium

Avec Pierre, Marie découvre que l'uranium n'est pas la seule substance à émettre des radiations. En 1898, après de longs mois d’expérimentation et de travail acharné, ils isolent deux nouveaux éléments hautement radioactifs : le polonium (nommé ainsi en l’honneur de la Pologne, pays natal de Marie) et le radium. Leurs recherches sur la radioactivité (terme inventé par Marie) leur valent une reconnaissance mondiale et jettent les bases de la physique moderne.

Les Distinctions et la Consécration Scientifique

Le Prix Nobel de Physique 1903

En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent, avec Henri Becquerel, le Prix Nobel de Physique pour leurs recherches sur la radioactivité. Cette distinction marque une première mondiale : c'est la première fois qu'une femme est honorée par ce prix. Leur découverte révolutionnaire de la radioactivité naturelle transforme la compréhension de la matière.

La Mort de Pierre Curie

Malheureusement, en 1906, Pierre Curie meurt tragiquement dans un accident de la route à Paris, laissant Marie dévastée mais déterminée à poursuivre leur œuvre. Après la mort de Pierre, Marie Curie reprend la chaire de physique à la Sorbonne, devenant ainsi la première femme à enseigner dans cette prestigieuse université.

Le Prix Nobel de Chimie 1911

En 1911, Marie Curie reçoit son deuxième Prix Nobel, cette fois en chimie, pour la découverte du radium et du polonium, ainsi que pour ses recherches sur les propriétés chimiques de ces éléments. Ce second Nobel consacre son travail acharné et confirme son statut de scientifique de renommée mondiale.

L’Impact de leurs Découvertes

La Radiothérapie et les Applications Médicales

L’une des plus grandes contributions des Curies à la science réside dans le développement des premières applications médicales de la radioactivité. Dès le début du XXe siècle, les propriétés du radium sont exploitées dans la radiothérapie, un traitement révolutionnaire pour certains cancers. Les découvertes des Curies ont ainsi permis de sauver de nombreuses vies et continuent d’influencer la médecine moderne.

L’Industrie Nucléaire et l’Énergie Atomique

Bien que les Curies n’aient pas directement travaillé sur l’énergie nucléaire, leurs recherches ont jeté les bases de ce qui deviendra plus tard une industrie clé. La manipulation des éléments radioactifs, combinée aux découvertes ultérieures sur la fission nucléaire, a mené à la création de réacteurs nucléaires et à l’utilisation de l’énergie atomique, tant pour la production d’électricité que dans le domaine militaire.

L’Héritage des Curie

Leur Influence sur la Recherche Scientifique

Pierre et Marie Curie ont formé une génération de scientifiques, notamment leurs propres enfants. Leur fille Irène Joliot-Curie, avec son mari Frédéric Joliot-Curie, a également reçu le prix Nobel de Chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle. L’héritage scientifique des Curies est ainsi perpétué à travers leurs descendants et leurs nombreux étudiants.

La Fondation Curie et le Centre de Recherche

Marie Curie a également contribué à la création de l’Institut du Radium, devenu plus tard le Centre Curie, l’un des centres de recherche médicale les plus avancés dans le domaine de la lutte contre le cancer. À ce jour, cet institut reste à la pointe de la recherche scientifique, perpétuant l'héritage des Curie.

Une Source d’Inspiration

Marie Curie est devenue une icône mondiale, non seulement pour ses contributions à la science, mais aussi pour sa place en tant que femme dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Sa ténacité, sa rigueur et son dévouement ont inspiré des générations de scientifiques et continuent d’incarner un modèle de persévérance et de passion pour la recherche.

Des Pionniers de la Radioactivité et de la Science Moderne

Pierre et Marie Curie ont marqué à jamais l’histoire de la science avec leurs découvertes révolutionnaires sur la radioactivité. Leur contribution va bien au-delà de la physique et de la chimie, car leurs travaux ont transformé la médecine, l’industrie nucléaire, et ont ouvert la voie à de nouvelles branches de la science. Le couple Curie incarne la fusion entre passion scientifique et accomplissements, et leur héritage continue d’influencer notre monde moderne, prouvant que la recherche peut non seulement bouleverser la compréhension du monde, mais aussi changer des vies.

Dans l'imaginaire collectif, l’automobile est souvent associée aux moteurs à essence, à des figures comme Henry Ford et à l’industrie pétrolière. Pourtant, les origines de l’automobile sont bien plus diversifiées. Saviez-vous qu'en 1884, soit plus de deux décennies avant la généralisation des voitures à essence, la première voiture électrique était déjà en production ? Cet événement représente une étape importante et souvent oubliée de l’histoire américaine et mondiale de l’automobile. Dans cet article, nous allons explorer l’histoire de cette invention, ses impacts et les raisons pour lesquelles elle n’a pas dominé l’industrie automobile dès ses débuts.

Les Origines de la Voiture Électrique

L'innovation de Thomas Parker en 1884

En 1884, l'ingénieur britannique Thomas Parker est crédité de la production de l’une des premières voitures électriques. Bien que son invention ait eu lieu en Angleterre, elle eut un impact majeur sur l’évolution des technologies électriques aux États-Unis. Parker, pionnier dans l'électrification des transports publics à Londres, appliqua ses compétences à la conception d'un véhicule capable de se déplacer à l'aide d'une batterie rechargeable.

Le Contexte des Années 1880 aux États-Unis

À la même époque, les États-Unis vivent une période d'industrialisation rapide et d'innovations technologiques. Des figures comme Thomas Edison et Nikola Tesla travaillent sur des avancées dans le domaine de l’électricité. Les premières voitures fonctionnant à la vapeur ou à l'essence faisaient également leur apparition, mais l’idée de véhicules électriques gagnait en popularité dans les milieux scientifiques et ingénieurs.

L’Avancée de la Technologie Électrique aux États-Unis

Les Pionniers Américains de la Voiture Électrique

Les années qui suivirent la création de la première voiture électrique virent l’émergence d’inventeurs américains qui adaptèrent et améliorèrent cette technologie. Parmi eux, William Morrison, un inventeur originaire de l'Iowa, est crédité de la création de la première voiture électrique américaine en 1890. Son véhicule, capable de transporter jusqu'à six personnes et d'atteindre une vitesse de 20 km/h, démontrait déjà le potentiel des véhicules électriques à grande échelle.

La Popularité Croissante des Voitures Électriques

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les voitures électriques devinrent de plus en plus populaires aux États-Unis, notamment dans les grandes villes. Elles étaient silencieuses, ne produisaient pas d’émissions et, contrairement aux véhicules à essence, ne nécessitaient pas de manivelle pour être démarrées. Cela les rendait particulièrement attrayantes pour les riches citadins et les femmes, qui trouvaient plus simple de les conduire.

Les Avantages et Limites des Voitures Électriques

Les Avantages Techniques

L'un des principaux avantages des voitures électriques à la fin du XIXe siècle résidait dans leur simplicité de fonctionnement. Contrairement aux moteurs à vapeur, qui nécessitaient du temps pour chauffer, ou aux moteurs à essence, qui étaient bruyants et peu fiables, les voitures électriques étaient faciles à utiliser. De plus, elles n’émettaient pas de fumées nocives, ce qui en faisait un choix idéal pour les zones urbaines.

Les Limites de l'Autonomie

Cependant, la principale faiblesse des voitures électriques de l’époque était leur faible autonomie. Les batteries de l’époque étaient lourdes et ne permettaient qu’une distance limitée, souvent inférieure à 50 kilomètres. De plus, le réseau de recharge était inexistant, ce qui limitait fortement leur utilisation hors des villes.

Le Déclin Temporaire de la Voiture Électrique

La Montée en Puissance des Voitures à Essence

Au début du XXe siècle, les innovations dans les moteurs à combustion interne, notamment l’introduction par Henry Ford de la Ford Model T en 1908, changèrent la donne. Produite en masse et vendue à un prix abordable, la Model T rendit les voitures à essence accessibles à la classe moyenne américaine. De plus, l'infrastructure pétrolière, avec l’apparition des stations-service, favorisa la montée en puissance de ces véhicules, au détriment des voitures électriques.

L’Essor de l’Industrie Pétrolière

Le développement de l'industrie pétrolière aux États-Unis, en particulier avec la découverte de vastes réserves de pétrole au Texas et ailleurs, contribua à la domination des véhicules à essence. Le carburant bon marché, couplé à une autonomie bien supérieure, rendit les voitures électriques moins attractives, malgré leurs avantages environnementaux et pratiques en ville.

Le Renouveau de la Voiture Électrique

Les Crises Pétrolières et la Redécouverte des Véhicules Électriques

Il fallut attendre les crises pétrolières des années 1970 et la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux pour que les voitures électriques fassent leur retour. L’instabilité des prix du pétrole et la pollution croissante des grandes villes remirent en question la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Ainsi, les chercheurs et les constructeurs commencèrent à explorer de nouveau le potentiel des véhicules électriques.

L’Évolution Technologique au XXIe Siècle

Avec l’avènement de nouvelles technologies de batteries, notamment les batteries lithium-ion, et l'émergence de marques comme Tesla au début des années 2000, les voitures électriques ont connu une véritable renaissance. L’autonomie a augmenté, les performances se sont améliorées, et un réseau mondial de bornes de recharge a vu le jour, rendant ces véhicules plus pratiques et viables.

Des ingénieurs et inventeurs visionnaires

L’histoire de la voiture électrique commence bien avant l'essor de Tesla ou d'autres véhicules électriques modernes. Dès 1884, des ingénieurs et inventeurs visionnaires ont ouvert la voie à ce qui est aujourd’hui considéré comme l’avenir de l’automobile. Même si la technologie a mis plus d'un siècle à s'imposer, les premières voitures électriques témoignent de l'ingéniosité et de la persévérance de ces pionniers.

Aujourd’hui, dans un monde confronté au défi du changement climatique, la voiture électrique représente une solution prometteuse pour un avenir plus durable, renouant avec une histoire souvent oubliée, mais essentielle. De Thomas Parker à Elon Musk, l’évolution de la voiture électrique illustre à quel point les inventions du passé peuvent modeer le futur.

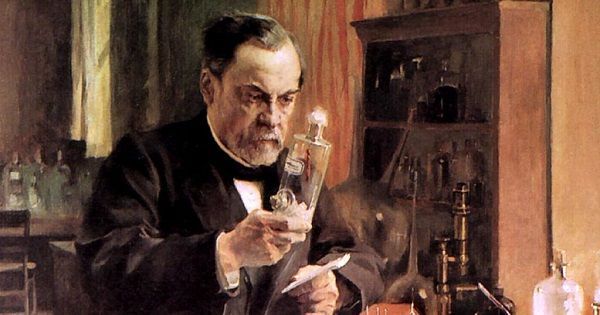

La Disparition de Louis Pasteur : L'Adieu à un Géant de la Science. Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur, l'un des plus grands scientifiques français, s'éteint à l'âge de 72 ans. Pionnier dans le domaine de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage, Pasteur laisse un héritage scientifique et médical considérable. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais ses contributions continuent d'influencer la médecine moderne et la recherche scientifique. Cet article revient sur les dernières années de Louis Pasteur, les hommages à sa mort et l'héritage qu'il a laissé.

Les Dernières Années de Louis Pasteur

Le poids de la maladie

À partir de 1868, Louis Pasteur est frappé par une série d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui affectent gravement sa santé. Bien que diminué physiquement, il continue à travailler avec acharnement et à superviser les recherches menées dans son institut. Sa détermination à poursuivre son œuvre scientifique malgré sa condition inspire admiration et respect, tant en France qu’à l’étranger.

Les avancées scientifiques jusqu'à la fin

Malgré ses problèmes de santé, Pasteur reste actif jusqu'à la fin de sa vie, concentrant ses efforts sur les recherches bactériologiques et les travaux concernant la vaccination. L’Institut Pasteur, fondé en 1888, devient un centre de recherche de renommée mondiale. Pasteur y supervise de nombreuses découvertes, notamment des travaux sur les maladies infectieuses comme la diphtérie et le choléra. Ses recherches et celles de ses collègues contribuent à jeter les bases de l’immunologie moderne.

La Mort de Louis Pasteur

Le décès du scientifique

Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur décède dans sa maison de Villeneuve-l’Étang, près de Garches, en Île-de-France. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une grande faiblesse physique due à son AVC, mais son esprit scientifique reste lucide jusqu’au bout. Sa mort est ressentie comme une grande perte par la communauté scientifique, la France, et le monde entier.

Les hommages nationaux et internationaux

La mort de Pasteur suscite une immense vague de reconnaissance et de respect. Des hommages lui sont rendus à travers toute la France, et au-delà, les dirigeants politiques, les scientifiques, et les citoyens rendent hommage à celui qui a sauvé d’innombrables vies grâce à ses découvertes. Un service funèbre national est organisé, et Pasteur est inhumé dans une crypte située au sein de l’Institut Pasteur, à Paris, un honneur rare pour un scientifique.

L’Héritage de Louis Pasteur

Les contributions majeures à la science

Louis Pasteur laisse derrière lui une carrière scientifique exceptionnelle, avec des découvertes révolutionnaires. Parmi ses contributions les plus notables figurent la théorie des germes, qui a transformé la compréhension des maladies infectieuses, la pasteurisation, qui a révolutionné la conservation des aliments, et ses travaux sur la vaccination, qui ont ouvert la voie à la médecine préventive moderne.

Le vaccin contre la rage est probablement l’un de ses plus grands succès. En 1885, il sauve la vie d'un jeune garçon, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, en utilisant un vaccin expérimental. Cet événement est largement considéré comme une percée majeure dans la lutte contre les maladies infectieuses.

L’Institut Pasteur : Un héritage vivant

Fondé par Louis Pasteur en 1887, l'Institut Pasteur est aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus importants au monde. Il reste à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses, l'immunologie, la virologie, et la génétique. De nombreux prix Nobel de médecine ont été attribués à des chercheurs de l’Institut Pasteur, témoignant de la pérennité de l'héritage scientifique laissé par Pasteur.

Cet institut, qui porte son nom, est une institution qui reflète sa vision de la recherche scientifique comme un outil au service de l'humanité. Plus de 120 ans après sa mort, Pasteur continue d'influencer la science, notamment par l’approche rigoureuse et humaniste qu’il a incarnée.

L’Impact Culturel et Social de Louis Pasteur

Pasteur, symbole de la science au service de l’humanité

Louis Pasteur n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un héros national. Il incarne l’image d’un homme dévoué à la recherche et à l'amélioration de la vie humaine. Son approche humaniste, qui met la science au service du bien commun, est une source d'inspiration pour les générations futures.

Au-delà de ses contributions scientifiques, Pasteur a promu une vision de la science comme force morale, capable d'apporter des solutions aux grands défis de l'humanité. Son engagement contre les maladies infectieuses et son souci de faire bénéficier les populations des fruits de ses découvertes reflètent un sens profond du service public.

Les représentations dans l'art et la culture populaire

La vie et l'œuvre de Louis Pasteur ont inspiré de nombreux artistes, auteurs, et cinéastes. Son image est immortalisée dans la littérature, la peinture, et le cinéma, notamment dans le célèbre film hollywoodien La vie de Louis Pasteur (1936), qui a contribué à forger son mythe à l'international.

De nombreuses écoles, hôpitaux, et institutions portent aujourd’hui son nom, un témoignage de l’impact culturel et éducatif de sa contribution. Pasteur est devenu une figure incontournable de l’identité scientifique et médicale en France et dans le monde.

Louis Pasteur et la Science Moderne

Les fondements de la microbiologie

Pasteur est largement considéré comme le père de la microbiologie moderne. Ses travaux sur la fermentation, la stérilisation, et les agents pathogènes ont jeté les bases des découvertes ultérieures dans le domaine des bactéries, des virus, et des microbes. Grâce à lui, la médecine et l’industrie alimentaire ont pu se moderniser considérablement.

Le développement de la pasteurisation, encore utilisé aujourd'hui pour traiter les aliments, et la mise en place des premiers vaccins sont des exemples concrets de l’influence durable de ses découvertes. En outre, son approche scientifique rigoureuse, reposant sur des expériences méthodiques et une observation minutieuse, continue d’inspirer la recherche médicale.

L’héritage philosophique et scientifique de Pasteur

Au-delà de ses découvertes concrètes, Pasteur a laissé un héritage philosophique. Sa croyance en la puissance de la science pour améliorer la vie humaine et son refus de s'incliner devant l'inconnu ont inspiré de nombreux chercheurs après lui. Sa maxime « le hasard ne favorise que les esprits préparés » reflète bien cette vision.

Aujourd'hui encore, Louis Pasteur est une figure tutélaire pour tous ceux qui, dans le domaine scientifique, cherchent à découvrir de nouvelles solutions aux problèmes de santé mondiaux, que ce soit dans la lutte contre les épidémies, les vaccins ou les innovations médicales.

La perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire

La disparition de Louis Pasteur en 1895 marque la perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Sa contribution à la microbiologie, à la médecine et à la science en général reste inégalée, tandis que son influence perdure à travers les générations. À travers l’Institut Pasteur et les nombreuses vies sauvées grâce à ses découvertes, son héritage scientifique continue d’enrichir la recherche médicale et de protéger l'humanité contre les maladies infectieuses. Pasteur demeure une inspiration pour les chercheurs et un symbole universel de la science au service du bien-être humain.

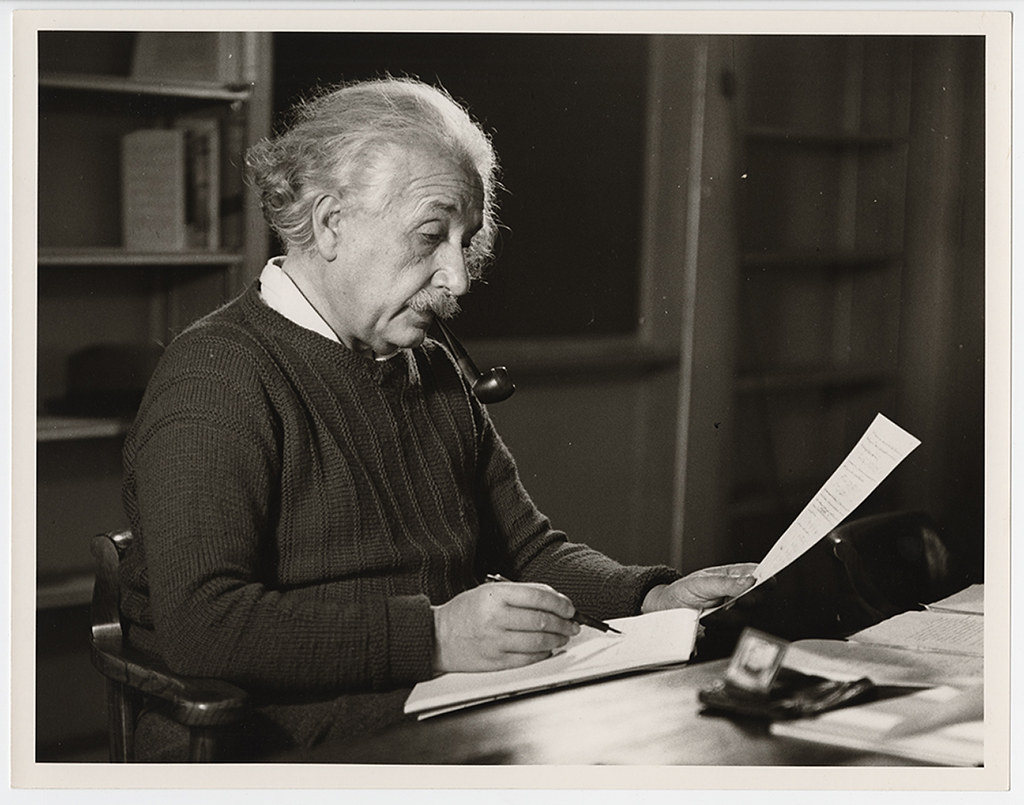

Albert Einstein, l’un des plus grands esprits scientifiques de l’histoire, a révolutionné la physique au début du XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale et sa célèbre équation E=mc². Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l’univers, des lois de la gravité à l’énergie des étoiles, et ont eu des implications profondes pour la science moderne. Cet article explore le contexte de ces découvertes, leurs implications et leur impact sur le monde scientifique et au-delà.

Le Contexte Scientifique de la Relativité

Les bases de la physique classique avant Einstein

Avant Einstein, la physique était principalement dominée par les lois de Newton et la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell. La gravité était considérée comme une force d’attraction entre les masses, et le temps et l’espace étaient perçus comme absolus. Cependant, au tournant du XXe siècle, certaines observations et expériences, comme celles concernant la vitesse de la lumière, ne pouvaient être expliquées par la physique classique.

Les premières réflexions d’Einstein sur la relativité restreinte

En 1905, alors qu'il travaillait à l'Office des brevets à Berne, Einstein publia sa première théorie révolutionnaire : la relativité restreinte. Cette théorie, qui énonçait que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, remettait en cause la conception newtonienne de l’espace et du temps.

L'insatisfaction face à la gravitation de Newton

Bien que la relativité restreinte ait permis de réconcilier la mécanique et l’électromagnétisme, elle laissait de côté la gravité, régie par les lois de Newton. Einstein ressentait un besoin d’intégrer la gravité dans cette nouvelle vision de l’univers, ce qui le conduisit à développer une théorie plus générale.

La Naissance de la Relativité Générale

Les fondements de la relativité générale

En 1915, après près de dix ans de réflexion et de travail acharné, Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Contrairement à la relativité restreinte, qui ne concernait que des objets en mouvement à vitesse constante, la relativité générale incluait les effets de l’accélération et, surtout, de la gravité.

L’idée révolutionnaire de la courbure de l’espace-temps

L'une des idées centrales de la relativité générale est que la gravité n'est pas une force exercée à distance, comme le croyait Newton, mais plutôt une conséquence de la courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, la présence de masse et d'énergie déforme l'espace et le temps autour d’elle, et les objets se déplacent le long de ces courbures. C’est ainsi qu’Einstein décrivit l’attraction gravitationnelle non pas comme une force mystérieuse, mais comme une conséquence géométrique.

Les équations d'Einstein et leurs implications

La relativité générale fut formalisée à travers une série d’équations, connues sous le nom d’équations de champ d’Einstein. Ces équations permettent de décrire comment la matière et l’énergie modifient la structure de l’espace-temps, et comment cette déformation affecte le mouvement des objets. Elles prédisent des phénomènes étonnants comme la dilatation temporelle (le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif), les trous noirs, et même l’expansion de l’univers.

L'Équation Révolutionnaire E=mc²

L’émergence de la célèbre équation

En 1905, Einstein introduit une équation qui changera à jamais la compréhension de l’énergie et de la matière : E=mc². Cette formule, dérivée de sa théorie de la relativité restreinte, exprime que l'énergie (E) est égale à la masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c²). Elle révèle que la masse et l'énergie sont interchangeables, ce qui était une idée totalement révolutionnaire à l'époque.

La signification de E=mc²

La signification profonde de cette équation est que même la plus petite quantité de matière contient une énorme quantité d’énergie. Par exemple, une très petite masse peut se convertir en une énorme quantité d'énergie, ce qui est illustré par des processus tels que la fission et la fusion nucléaire. Ce principe est au cœur de nombreuses technologies modernes, notamment les centrales nucléaires et les bombes atomiques.

Les implications scientifiques et technologiques

L’équation E=mc² a ouvert la voie à des avancées majeures dans les domaines de la physique nucléaire et des énergies. Elle est à l’origine des travaux qui ont conduit à la maîtrise de l’énergie atomique, mais aussi à des découvertes dans l'astrophysique, notamment pour comprendre les processus énergétiques à l'œuvre dans les étoiles, comme la fusion de l’hydrogène en hélium au cœur du Soleil.

Les Vérifications Expérimentales et les Révolutions Consécutives

L’éclipse solaire de 1919 et la confirmation de la relativité générale

La relativité générale fit une première grande percée en 1919, lorsque l’astronome britannique Arthur Eddington observa une éclipse solaire et confirma que la lumière des étoiles proches du Soleil était effectivement déviée par la gravité, comme l’avait prédit Einstein. Ce résultat spectaculaire fit d’Einstein une célébrité mondiale et valida une partie de ses théories.

La prédiction des trous noirs et des ondes gravitationnelles

Les équations d’Einstein ne se contentaient pas de décrire la gravité de manière classique. Elles prédisaient également l’existence de phénomènes extrêmes, tels que les trous noirs, des objets dont la gravité est si forte qu’ils déforment l’espace-temps au point d’empêcher la lumière de s’échapper. Einstein prédit également les ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques, telles que la collision de deux trous noirs.

Ces ondes gravitationnelles furent détectées pour la première fois en 2015, confirmant une nouvelle fois la pertinence de la relativité générale près d'un siècle après sa formulation.

L’Impact de la Relativité Générale sur la Physique Moderne

L’univers en expansion et la cosmologie moderne

L'une des plus grandes conséquences de la relativité générale fut la découverte que l'univers n'est pas statique, mais en expansion. Les travaux d’Einstein furent à la base des théories sur la cosmologie moderne, y compris la théorie du Big Bang, qui décrit la naissance de l'univers à partir d'un point singulier.

Les GPS et la relativité : applications concrètes

Bien que la relativité générale puisse sembler éloignée des préoccupations quotidiennes, elle a des applications pratiques essentielles. Par exemple, les systèmes de positionnement global (GPS) tiennent compte des effets relativistes pour fournir des données précises. La vitesse des satellites, ainsi que leur position dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la Terre, affecte le passage du temps, une correction nécessaire pour garantir l'exactitude des données GPS.

Les répercussions philosophiques et culturelles

Les découvertes d’Einstein ne se sont pas limitées au monde scientifique. Elles ont influencé la philosophie, en particulier la compréhension du temps et de l’espace. Elles ont également alimenté des débats sur la nature de l’univers, l’illusion du temps linéaire et la relativité de l’expérience humaine. La relativité est devenue un concept fondamental dans notre manière de percevoir le monde et a influencé de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et philosophiques.

Conclusion : L'Héritage Intemporel d'Einstein

Albert Einstein a bouleversé la physique et la compréhension humaine de l'univers grâce à la relativité générale et à l’équation E=mc². Ces découvertes ont non seulement transformé la manière dont nous voyons le cosmos et l’énergie, mais ont également ouvert la voie à des révolutions technologiques et scientifiques qui continuent de marquer notre époque. À travers ses théories, Einstein a élargi les frontières de la connaissance humaine, nous offrant une nouvelle manière de percevoir la réalité, de la structure du temps et de l’espace à la nature de la matière elle-même.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi, sous la direction d’Adolf Hitler, chercha à développer des armes secrètes révolutionnaires pour changer le cours du conflit en sa faveur. Ces armes, souvent désignées sous le terme de "Wunderwaffen" (armes miracles), reflètent à la fois l’ingéniosité scientifique allemande et le désespoir grandissant des nazis face à la défaite imminente. Cet article explore les principaux projets d'armes secrètes du régime nazi, leur développement, et leur impact sur la guerre et l’histoire.

Le Contexte Historique des "Wunderwaffen"

La situation désespérée de l'Allemagne nazie

Dès 1943, après la défaite à Stalingrad et le débarquement allié en Afrique du Nord, le cours de la guerre change radicalement en défaveur de l’Allemagne. En réponse, Hitler et ses généraux commencèrent à chercher des solutions technologiques pour renverser la situation. L’idée d’armes révolutionnaires, capables de vaincre les Alliés en un coup, devint une priorité pour le régime.

La vision d'Hitler pour des armes miracles

Hitler croyait fermement que des percées technologiques pouvaient offrir à l’Allemagne une chance de remporter la guerre. Le concept de "Wunderwaffen" désignait une série de super-armes censées être si avancées qu’elles donneraient un avantage décisif sur les Alliés et l'Union soviétique. Cependant, cette stratégie reposait sur des délais irréalistes et des ressources limitées, alors que l'Allemagne s'enlisait dans une guerre sur plusieurs fronts.

Les Armes V de la Terreur Aérienne

Les fusées V1 : l'arme de vengeance

Le V1, surnommé la "bombe volante", fut l’une des premières armes secrètes développées par les nazis. Lancée pour la première fois en 1944, cette arme ressemblait à un missile de croisière sans pilote. Conçue pour bombarder les villes britanniques, notamment Londres, elle créait la terreur par sa rapidité et sa capacité à frapper des cibles civils et militaires de manière indiscriminée.

Bien que le V1 ait causé des dégâts considérables, sa précision laissait à désirer, et les défenses alliées, en particulier les avions de chasse, parvinrent à intercepter une grande partie des projectiles.

Les fusées V2 : la première arme balistique

Le V2 fut l’évolution du programme de missiles, devenant la première arme balistique de l’histoire. Conçu par le célèbre ingénieur Wernher von Braun, ce missile atteignait des vitesses supersoniques, le rendant pratiquement impossible à intercepter. Il était capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour frapper des cibles britanniques.

Les attaques du V2 causèrent des destructions massives, mais les retombées sur le cours de la guerre furent limitées en raison de la difficulté à produire ces armes en grand nombre et des ressources qui leur étaient allouées tardivement.

Les Avions Révolutionnaires et les Armes Aériennes

Le Messerschmitt Me 262 : le premier avion à réaction

Le Messerschmitt Me 262 fut le premier avion à réaction opérationnel au monde. Capable de voler à des vitesses largement supérieures aux chasseurs alliés, il représentait une avancée technologique majeure. Son armement lourd et sa rapidité en faisaient un danger redoutable pour les bombardiers alliés.

Cependant, des problèmes techniques, combinés à des retards de production et des pénuries de carburant, limitèrent son utilisation à grande échelle. Si ce chasseur à réaction avait été développé plus tôt, il aurait pu changer le cours des combats aériens.

Le Horten Ho 229 : l'ancêtre de l’avion furtif

Le Horten Ho 229 était un avion ailé révolutionnaire, précurseur des avions furtifs modernes. Son design unique et aérodynamique, associé à un moteur à réaction, aurait théoriquement pu permettre une meilleure dissimulation aux radars de l’époque. Cependant, ce projet resta à l’état de prototype et n’eut pas l’occasion de voler en opération avant la fin de la guerre.

Les Projets de Super-Armes et d’Armes Futuristes

Le canon V3 : l’ultime super-canon

Le V3, également appelé "canon à haute pression", fut conçu pour bombarder Londres à partir de positions en France. Ce gigantesque canon, basé sur un principe de projectiles accélérés par une série de charges explosives, devait permettre de tirer des obus à des distances inégalées. Malgré des essais, ce projet échoua en raison de problèmes techniques et des bombardements alliés qui détruisirent les installations de tir.

Les armes nucléaires nazies : un projet inabouti

L’un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale concerne les tentatives du régime nazi de développer une arme nucléaire. Des scientifiques allemands, comme Werner Heisenberg, travaillaient sur un programme nucléaire, mais ils ne purent jamais atteindre le stade de la bombe atomique en raison d’un manque de ressources, de matériaux fissiles et de coordination.

Des découvertes post-guerre ont montré que l'Allemagne n’était pas aussi avancée dans ce domaine que les États-Unis, qui finirent par développer la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan.

Le "Soleil noir" et les projets occultes

Certaines théories affirment que les nazis, notamment au sein de la SS, exploraient des pistes occultes et des projets technologiques secrets, comme le projet "Soleil noir", visant à exploiter des énergies inconnues. Bien que ces théories soient largement spéculatives et souvent considérées comme relevant de la science-fiction, elles montrent à quel point les fantasmes technologiques et ésotériques imprégnaient certains cercles du pouvoir nazi.

L’Héritage des Armes Secrètes d'Hitler

Les scientifiques nazis et l'après-guerre

Après la défaite de l'Allemagne, de nombreux scientifiques nazis impliqués dans le développement des armes secrètes furent capturés par les Alliés dans le cadre de l’opération Paperclip. Des figures comme Wernher von Braun, qui jouèrent un rôle clé dans le programme V2, devinrent des éléments essentiels dans les programmes spatiaux américains et soviétiques de l’après-guerre. Von Braun, notamment, contribua à la création des fusées qui emmenèrent l’homme sur la Lune.

L’influence sur la guerre froide et la technologie moderne

Les armes secrètes développées par les nazis, notamment les missiles balistiques et les avions à réaction, posèrent les bases de nombreuses technologies militaires utilisées durant la guerre froide. Les États-Unis et l’URSS se lancèrent dans une course à l’armement en grande partie basée sur les innovations technologiques découvertes à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Armes Secrètes, Mythe et Réalité

Si les armes secrètes d'Hitler n’ont pas réussi à inverser le cours de la guerre, elles ont marqué l’histoire militaire par leur avance technologique et l’ampleur de leurs ambitions. Beaucoup de ces projets étaient irréalistes ou arrivèrent trop tard pour être déployés efficacement, mais certains concepts jetèrent les bases des innovations de l’après-guerre. Aujourd'hui encore, les "Wunderwaffen" nazies sont un sujet d’étude fascinant pour les historiens, révélant la folie d'un régime en déclin, prêt à tout pour tenter de sauver son rêve impérial.

L'énigme des hiéroglyphes a fasciné les chercheurs et les passionnés d'histoire pendant des siècles. Jean-François Champollion, un linguiste français du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père du déchiffrement des hiéroglyphes. Son travail monumental a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'Égypte ancienne, permettant ainsi d'explorer ses cultures, sa religion et son histoire. Cet article se penche sur la vie de Champollion, ses découvertes, ainsi que l'impact de son travail sur l'égyptologie.

La Vie de Jean-François Champollion

Origines et formation

Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le sud de la France. Dès son jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour les langues et les cultures anciennes. À l'âge de 11 ans, il découvre le déchiffrement des langues anciennes et se lance dans l'étude du grec, du latin, de l'hébreu et, plus tard, des langues orientales.

Les voyages en Égypte

En 1828, Champollion se rend en Égypte pour étudier sur le terrain. Ce voyage est déterminant pour ses recherches, car il lui permet d'observer les monuments, les inscriptions et les artefacts égyptiens. Ses notes et ses croquis de ce voyage joueront un rôle crucial dans son travail de déchiffrement.

La Découverte de la Pierre de Rosette

L'importance de la Pierre de Rosette

La découverte de la Pierre de Rosette en 1799, pendant la campagne de Napoléon en Égypte, s'avère être un tournant décisif dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Cette stèle en granit porte un texte en trois écritures : hiéroglyphes, écriture démotique et grec ancien. La présence de ce texte trilingue constitue la clé qui permettra à Champollion de comprendre les hiéroglyphes.

Le rôle de la pierre dans le déchiffrement

La pierre est ramenée en France où elle est exposée au Musée du Louvre. Champollion utilise la version grecque pour établir des correspondances avec les hiéroglyphes. En identifiant certains noms propres, notamment celui de Ptolémée, il commence à déchiffrer les caractères et à comprendre leur structure.

Les Principes du Déchiffrement

Les hiéroglyphes : une écriture complexe

Les hiéroglyphes égyptiens ne sont pas seulement un système de symboles représentant des sons, mais également des images symboliques qui ont des significations multiples. Champollion doit donc naviguer dans cette complexité pour réussir à les déchiffrer.

La méthode de Champollion

Champollion développe une méthode qui combine des approches phonétiques et idéographiques. Il identifie des groupes de signes, établit des règles grammaticales et démontre que certains hiéroglyphes représentent des sons, tout en d'autres véhiculent des significations complètes.

Les Découvertes et Contributions

Le succès du déchiffrement

En 1822, Champollion annonce au monde le succès de son déchiffrement dans une lettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ses découvertes jettent les bases de l'égyptologie moderne, permettant aux chercheurs de comprendre et d'interpréter les textes égyptiens.

Les travaux postérieurs

Après son déchiffrement, Champollion continue ses recherches sur l'Égypte ancienne, publiant des ouvrages importants, tels que "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens". Ses travaux ouvrent la voie à d'autres études sur l'art, la religion et la société égyptienne.

L'Héritage de Champollion

Un pionnier de l'égyptologie

Le travail de Champollion a fait de lui une figure emblématique de l'égyptologie. Il a été le premier à démontrer que les hiéroglyphes avaient un sens phonétique et que les Égyptiens avaient développé un système d'écriture sophistiqué, en rupture avec les idées précédentes sur ces symboles.

Un impact durable sur la culture

Son déchiffrement a non seulement révolutionné la compréhension des textes égyptiens, mais a également ravivé un intérêt général pour l'Égypte ancienne. Champollion a inspiré de nombreux chercheurs et explorateurs, et son travail continue d'influencer les études égyptologiques contemporaines.

Conclusion : La Clé de l'Égypte Ancienne

Jean-François Champollion est un héros de l'histoire de l'érudition, ayant percé le mystère des hiéroglyphes et dévoilé les secrets de l'Égypte ancienne. Son déchiffrement a ouvert la porte à une compréhension plus profonde de la culture, de la religion et de l'histoire de cette civilisation fascinante. Grâce à ses efforts, les voix des anciens Égyptiens résonnent à nouveau, offrant des perspectives inestimables sur leur monde. L'héritage de Champollion perdure, rappelant l'importance de la curiosité intellectuelle et de la quête de la connaissance.

Les congés payés représentent un droit essentiel pour les travailleurs, offrant la possibilité de se reposer et de se ressourcer tout en bénéficiant d'une rémunération. L'histoire des congés payés témoigne de l'évolution des droits des travailleurs et des changements sociétaux. Cet article explore l'origine des congés payés, leur évolution, leur impact sur la société et les défis actuels auxquels ils sont confrontés.

Histoire des Congés Payés

Les débuts du droit aux congés

L'idée des congés payés a émergé au cours du 19ème siècle, à une époque où les conditions de travail étaient souvent difficiles. Les ouvriers travaillaient de longues heures sans interruption, et les maladies et les accidents de travail étaient fréquents. Les mouvements ouvriers ont commencé à revendiquer des droits, dont celui de bénéficier de temps de repos.

L’instauration légale

C’est en France, en 1936, que les congés payés ont été officialisés avec les Accords de Matignon, permettant aux travailleurs de bénéficier de deux semaines de congés annuels payés. Cette avancée a été le fruit de luttes sociales et a marqué un tournant dans les droits des travailleurs. D’autres pays ont rapidement emboîté le pas, adaptant des lois similaires.

Les Congés Payés dans le Monde

Législation internationale

À l'échelle mondiale, la question des congés payés est abordée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui recommande des normes minimales pour la protection des travailleurs. Cependant, la durée et les conditions des congés varient considérablement d'un pays à l'autre, reflétant des contextes culturels et économiques différents.

Comparaisons régionales

- Europe : La plupart des pays européens offrent au moins quatre semaines de congés payés par an, avec des variations selon les législations nationales. La France, par exemple, est connue pour ses généreux congés payés, qui peuvent atteindre cinq semaines ou plus.

- États-Unis : En revanche, les États-Unis ne disposent pas de législation fédérale garantissant des congés payés, laissant cette question à la discrétion des employeurs. Cela a conduit à de grandes disparités dans l'accès aux congés payés.

L'Impact des Congés Payés sur la Société

Sur la santé et le bien-être

Les congés payés jouent un rôle crucial dans la santé mentale et physique des travailleurs. Des études montrent que prendre des congés réguliers réduit le stress, améliore la productivité et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Un repos adéquat permet également de prévenir le burnout et d'améliorer la satisfaction au travail.

Conséquences économiques

Sur le plan économique, les congés payés peuvent également bénéficier aux entreprises. Les travailleurs reposés sont souvent plus productifs, et les congés peuvent stimuler l'économie locale par le biais du tourisme et des loisirs. Les périodes de congé peuvent également entraîner une augmentation de la consommation, contribuant ainsi à la croissance économique.

Défis Contemporains

Les inégalités d'accès

Malgré les avancées, des inégalités persistent en matière d'accès aux congés payés. Les travailleurs précaires, les freelances et les employés à temps partiel ont souvent des droits limités. Les différences entre les secteurs d'activité aggravent également cette situation.

L'impact de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les défis des congés payés. De nombreux travailleurs ont été contraints de prendre des congés sans solde ou de travailler à distance, soulevant des questions sur la protection des droits des travailleurs en période de crise. Les discussions sur les congés payés ont pris une nouvelle dimension, mettant en avant l'importance d'une protection sociale renforcée.

L'Avenir des Congés Payés

Évolutions législatives

Le paysage des congés payés continue d'évoluer. Dans plusieurs pays, des mouvements sociaux et politiques plaident pour l'extension des congés payés, l'égalité des droits et des protections accrues pour tous les travailleurs. Des initiatives récentes visent à intégrer des congés parentaux, des congés pour deuil et des congés pour soins aux proches dans le cadre des droits des travailleurs.

Vers une nouvelle culture du travail

Le futur des congés payés pourrait également être influencé par des changements culturels au sein des entreprises. De plus en plus, les organisations adoptent des politiques de bien-être et d'équilibre travail-vie personnelle, considérant les congés payés non seulement comme un droit, mais comme un élément stratégique pour attirer et retenir les talents.

Conclusion : Un Droit Essentiel à Préserver

Les congés payés sont un droit fondamental qui témoigne de la lutte pour le bien-être des travailleurs. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés au fil des décennies, des défis subsistent. Il est essentiel de continuer à défendre ce droit, en veillant à ce qu'il soit accessible à tous et adapté aux évolutions du monde du travail. Dans un contexte où la santé mentale et le bien-être au travail sont de plus en plus prioritaires, les congés payés demeurent un élément clé d'une société équitable et prospère.

Claude Monet, figure emblématique de l’impressionnisme, a révolutionné la peinture par son approche novatrice de la lumière, de la couleur et de la perception. Né en France en 1840, Monet a consacré sa vie à capturer les nuances de la nature et les variations de la lumière, devenant l'un des artistes les plus influents de son époque. Cet article explore sa vie, son art, et son héritage durable.

La Vie de Claude Monet

Les débuts d’un artiste

Claude Monet est né le 14 novembre 1840 à Paris, mais a grandi au Havre, où il a commencé à s’intéresser à l’art dès son plus jeune âge. À l’âge de 15 ans, il se lance dans le dessin et se fait connaître pour ses caricatures. Encouragé par son professeur, il se dirige vers l’École des beaux-arts et développe un intérêt pour les paysages, qu’il va peindre en plein air, une technique qui deviendra sa marque de fabrique.

Les influences et les rencontres

Monet a été fortement influencé par d'autres artistes, tels que Eugène Boudin et Johan Barthold Jongkind, qui l’ont initié à la peinture en plein air. Sa rencontre avec des artistes comme Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, et Édouard Manet a conduit à la création d'un mouvement artistique qui allait redéfinir l’art moderne. En 1874, Monet et ses collègues organisent la première exposition impressionniste, une rupture avec les conventions académiques de l’époque.

L'Impressionnisme et son Évolution

Les caractéristiques de l’impressionnisme

L’impressionnisme, en tant que mouvement artistique, est caractérisé par une approche axée sur la capture des effets de lumière et des atmosphères à travers des touches de pinceau rapides et des couleurs vives. Monet a cherché à représenter la réalité d’une manière nouvelle, en peignant des scènes de la vie quotidienne et des paysages en utilisant des couleurs non mélangées pour rendre la lumière de façon plus authentique.

Les œuvres emblématiques

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent :

-

Impression, soleil levant (1872) : Cette toile, qui a donné son nom au mouvement, représente le port du Havre à l’aube et capture la lumière diffuse du matin à travers des touches de couleur expressives.

-

Les Nymphéas (1899-1926) : Une série de peintures de son jardin à Giverny, représentant des nénuphars flottant sur l'eau. Ces œuvres sont considérées comme des études pionnières sur la couleur et la lumière.

-

La Cathédrale de Rouen (1892-1893) : Une série de toiles qui montrent la façade de la cathédrale sous différentes conditions de lumière et d'atmosphère, illustrant le souci de Monet pour la perception visuelle.

La Vie à Giverny

Un refuge créatif

En 1883, Monet s'installe à Giverny, un petit village à l'extérieur de Paris, où il créera un jardin spectaculaire qui deviendra une source d'inspiration inépuisable pour ses œuvres. Ce jardin, avec ses ponts japonais, ses nénuphars et ses parterres de fleurs, représente une fusion parfaite entre la nature et l'art.

Les amitiés et les influences à Giverny

À Giverny, Monet accueillait d’autres artistes, dont les peintres impressionnistes et post-impressionnistes. Cette ambiance créative a permis à Monet d'échanger des idées et de s'inspirer des expériences des autres, tout en développant son propre style. Sa maison et son jardin sont devenus emblématiques, attirant des visiteurs du monde entier.

L’Héritage de Claude Monet

L'impact sur l'art moderne

Monet a ouvert la voie à de nombreux mouvements artistiques ultérieurs, dont le fauvisme et l’expressionnisme. Son approche de la couleur et de la lumière a influencé des artistes tels que Vincent van Gogh et Paul Cézanne, qui ont cherché à exprimer des émotions à travers la couleur.

La reconnaissance posthume

Bien que Monet ait rencontré des difficultés financières et des critiques mitigées de son vivant, son œuvre a gagné en reconnaissance au fil du temps. Aujourd'hui, il est célébré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire, et ses toiles se vendent à des prix records lors des ventes aux enchères.

La Fin de la Vie et la Commémoration

Les dernières années

Monet a continué à peindre jusqu'à la fin de sa vie, malgré des problèmes de santé croissants, notamment une cataracte qui a affecté sa vision. Il a travaillé sur des projets monumentaux, dont les Nymphéas, qui sont devenus de véritables fresques à l'eau, témoignant de sa passion indéfectible pour l’art.

La légende perdure

Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926 à Giverny. Son héritage artistique perdure, notamment à travers les musées qui exposent ses œuvres, tels que le Musée d'Orsay à Paris et le Musée de l'Orangerie, où ses Nymphéas sont présentés. Giverny est devenu un site touristique incontournable, où des milliers de visiteurs viennent chaque année admirer son jardin et son œuvre.

Conclusion : Un Art Éternel

Claude Monet a marqué l'histoire de l'art avec sa vision unique et son approche novatrice de la peinture. En s'efforçant de capturer la beauté éphémère de la nature, il a ouvert la voie à une nouvelle forme d’expression artistique. Son œuvre continue d'inspirer et d'émouvoir des générations entières, rappelant à tous que la beauté réside dans la lumière, les couleurs, et la nature. Le legs de Monet est celui d’un artiste qui a su voir et traduire le monde avec un regard unique, transformant le paysage de l'art à jamais.

Edgar Degas, né le 19 juillet 1834 à Paris, est l'un des figures les plus emblématiques de l'impressionnisme. Artiste polyvalent, il excelle dans la peinture, la sculpture et le dessin. Célèbre pour ses scènes de ballet, ses portraits et ses représentations de la vie quotidienne, Degas se distingue par son approche unique de la lumière et du mouvement. Cet article explore la vie, l'œuvre et l'héritage d'Edgar Degas, en mettant en lumière ses contributions majeures à l'art moderne.

Les Origines et la Formation Artistique

Jeunesse et éducation

Edgar Degas est issu d'une famille bourgeoise, ce qui lui permet d'accéder à une éducation artistique de qualité. Son père, un banquier, et sa mère, une chanteuse d'opéra, influencent son goût pour la musique et les arts. À l'âge de 18 ans, Degas s'inscrit à l'École des beaux-arts de Paris, où il développe ses compétences en peinture et en dessin sous la tutelle de grands maîtres.

Influences et voyages

En 1856, Degas se rend à Rome pour enrichir sa formation, où il découvre les grands maîtres de la Renaissance. Ses voyages en Italie, en Espagne et en Amérique du Nord influencent considérablement son style, ajoutant une profondeur et une technique raffinée à ses œuvres. Sa passion pour la culture italienne et son intérêt pour les thèmes classiques sont visibles dans certaines de ses premières œuvres.

L'Impressionnisme et les Ballets

L'émergence de l'impressionnisme

Degas est souvent associé au mouvement impressionniste, bien qu'il se considère comme un réaliste. Contrairement à d'autres impressionnistes, il préfère travailler en atelier et se concentrer sur la forme et la composition. Ses œuvres se distinguent par leur précision technique et leur étude de la lumière, qui capturent des moments de vie fugaces avec une intensité rare.

Les danseuses et le ballet

L'un des thèmes les plus emblématiques de Degas est le monde du ballet. Ses toiles, comme "La Danseuse au Repos" et "La Classe de Danse", mettent en lumière la grâce et le mouvement des ballerines. Utilisant des angles audacieux et des compositions innovantes, Degas réussit à capturer la beauté et la fatigue des danseuses, révélant un monde à la fois élégant et exigeant. Ses études de danseuses, réalisées souvent sur le vif, témoignent de son observation minutieuse et de sa capacité à saisir le mouvement.

Techniques et Innovations

Le pastel et l'huile

Degas est reconnu pour son utilisation novatrice du pastel. Il applique la technique du pastel sur toile et papier, créant des effets de lumière et de texture uniques. Ses œuvres réalisées dans ce médium, comme "Les Danseuses", présentent une richesse chromatique et une expressivité inégalée.

La photographie et les angles de vue

L'intérêt de Degas pour la photographie influence également son approche artistique. Il explore des angles de vue inattendus et des compositions asymétriques, s'inspirant des techniques photographiques pour créer un sentiment de dynamisme. Ses tableaux montrent souvent des perspectives inhabituelles, conférant un aspect moderne à ses œuvres.

Les Thèmes de la Vie Quotidienne

Scènes de la vie urbaine

Degas ne se limite pas aux ballerines. Il dépeint également des scènes de la vie quotidienne à Paris, comme des cafés, des courses de chevaux et des femmes se baignant. Ces tableaux, tels que "L'Absinthe", révèlent un regard critique sur la société de son époque et capturent la mélancolie et l'intimité des moments ordinaires.

La femme dans l'art de Degas

La représentation des femmes est un autre aspect essentiel de l'œuvre de Degas. Il les montre dans des moments de vulnérabilité et d'intimité, que ce soit dans des scènes de danse, de toilette ou de repos. Sa capacité à explorer la psychologie féminine fait de lui un pionnier dans la représentation de la femme dans l'art.

L'Héritage et l'Influence de Degas

Un artiste reconnu

Au cours de sa carrière, Degas participe à de nombreuses expositions impressionnistes et devient un membre respecté de ce mouvement artistique. Bien qu'il soit souvent en désaccord avec ses contemporains, sa réputation grandit et son œuvre est admirée pour son innovation et sa maîtrise technique.

Influence sur les générations futures

L'héritage de Degas se fait sentir dans de nombreux domaines artistiques. Sa manière de capturer le mouvement et son utilisation des techniques mixtes inspirent des artistes du XXe siècle et au-delà. Des artistes comme Henri Matisse et Pablo Picasso s'inspirent de ses idées pour développer leurs propres styles. Aujourd'hui, Degas est célébré comme un pionnier de la modernité dans l'art.

Conclusion

Edgar Degas demeure une figure incontournable de l'histoire de l'art. Son exploration de la lumière, du mouvement et des émotions humaines, ainsi que sa capacité à capturer la beauté de la vie quotidienne, font de lui un maître impressionniste de premier plan. Son héritage continue de fasciner les amateurs d'art et les artistes contemporains, témoignant de la profondeur et de la pertinence de son œuvre à travers le temps. Degas, par sa vision unique et son approche technique, a su marquer l'art de manière indélébile et continue d'inspirer des générations de créateurs.

Le Titanic, un paquebot emblématique surnommé le « navire insubmersible », est devenu tristement célèbre pour avoir coulé lors de son voyage inaugural en avril 1912. Sa fin tragique a marqué l'histoire maritime et continue de fasciner des générations. Ce drame a entraîné une remise en question des normes de sécurité en mer et a laissé une empreinte durable dans la culture populaire. Ce géant des mers représentait l'apogée de la technologie navale de son époque, mais son naufrage, causant la mort de plus de 1 500 personnes, révèle les dangers de l'arrogance face à la nature.

Conception et Construction du Titanic

Un projet titanesque

Le Titanic a été conçu par la société White Star Line pour être le paquebot le plus luxueux et le plus grand jamais construit. Son lancement faisait partie d'une stratégie de compétition avec la Cunard Line, une compagnie rivale, qui avait construit deux paquebots rapides, le Lusitania et le Mauretania. Afin de se démarquer, la White Star Line décida de miser sur la taille et le luxe plutôt que la vitesse.

La construction à Belfast

La construction du Titanic débuta en 1909 dans les chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, en Irlande du Nord. Ce fut une tâche titanesque qui nécessita plus de trois ans de travail. Le Titanic mesurait 269 mètres de long et pesait 46 328 tonnes. Ses infrastructures somptueuses comprenaient des salles à manger luxueuses, des salons de style victorien, des bains turcs et même une piscine. Le navire était équipé des technologies les plus avancées de l’époque, y compris des compartiments étanches censés le rendre insubmersible.

Le Voyage Inaugural

Le départ de Southampton

Le Titanic quitta Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, pour son voyage inaugural à destination de New York. À bord se trouvaient environ 2 200 passagers et membres d'équipage, un mélange de riches et célèbres, de migrants cherchant une nouvelle vie en Amérique, et de membres de l'équipage fiers de servir sur le plus grand paquebot du monde. Parmi les passagers de première classe figuraient des noms prestigieux tels que John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim et Isidor Straus.

Les jours en mer

Les premiers jours du voyage se déroulèrent sans incident, et la traversée fut marquée par le luxe et le confort offerts aux passagers de première classe, tandis que ceux de troisième classe bénéficiaient de meilleures conditions que sur la plupart des autres navires. Le Titanic naviguait à une vitesse moyenne de 21 nœuds, bien que le capitaine Edward Smith eût reçu plusieurs avertissements concernant la présence d’icebergs dans la région qu’ils allaient traverser.

La Nuit du Naufrage

La collision avec l'iceberg

Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic heurta un iceberg dans l'Atlantique Nord. L’impact se produisit sur le flanc droit du navire, endommageant cinq de ses compartiments étanches. Bien que le Titanic ait été conçu pour survivre à des dommages affectant jusqu'à quatre compartiments, la défaillance du cinquième fut fatale. Rapidement, l'eau commença à s'engouffrer dans le navire.

L’évacuation chaotique

Après la collision, le capitaine Smith réalisa l’ampleur du désastre et ordonna l'évacuation du navire. Cependant, le Titanic ne disposait que de 20 canots de sauvetage, suffisants pour seulement la moitié des passagers à bord. Les procédures de sauvetage étaient mal organisées, avec des canots souvent envoyés à moitié vides. De plus, la politique « les femmes et les enfants d’abord » provoqua la panique parmi les passagers masculins. Le paquebot coula par l’avant, se brisant en deux avant de disparaître sous les flots à 2h20 du matin le 15 avril 1912.

Les Survivants et les Secours

Le rôle du RMS Carpathia

Le RMS Carpathia, un autre paquebot de la compagnie Cunard, répondit à l’appel de détresse du Titanic et arriva sur les lieux vers 4h du matin, deux heures après le naufrage. Il parvint à secourir les 705 survivants qui avaient réussi à embarquer dans les canots de sauvetage. Le reste des passagers, environ 1 500 personnes, périrent dans les eaux glaciales de l’Atlantique Nord, principalement en raison de l’hypothermie.

Le traumatisme des survivants

Les survivants du Titanic, malgré leur sauvetage, furent profondément marqués par cette tragédie. Beaucoup furent incapables de se remettre de la perte de proches ou des conditions traumatisantes qu’ils avaient vécues cette nuit-là. Des enquêtes menées à la suite de l'accident, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, permirent de mieux comprendre les causes du naufrage et de recommander des améliorations dans les normes de sécurité maritime.

Les Conséquences du Naufrage

Changements dans la réglementation maritime

Le naufrage du Titanic entraîna une série de réformes maritimes majeures. La principale fut la création en 1914 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), qui imposait des normes plus strictes en matière de canots de sauvetage, de formation des équipages et de communications en mer. Les navires furent également équipés de radios fonctionnant en permanence, afin de pouvoir répondre immédiatement aux appels de détresse.

L’impact culturel et mémoriel

Le naufrage du Titanic a captivé l'imagination populaire dès le moment où il est survenu. Il a inspiré de nombreux livres, films et documentaires, dont le plus célèbre est le film Titanic de James Cameron (1997), qui a relancé l'intérêt mondial pour cette tragédie. Des expéditions menées pour explorer l'épave, découverte en 1985, ont permis de reconstituer une grande partie de ce qui s’était passé cette nuit-là. Le Titanic est devenu un symbole de la vulnérabilité humaine face à la nature, mais aussi de la lutte pour la survie.

L'histoire d'une tragédie maritime

Le naufrage du Titanic reste l'une des tragédies maritimes les plus célèbres de l'histoire. Symbole d'une confiance aveugle en la technologie et en la modernité, il nous rappelle que même les plus grandes œuvres de l'humanité peuvent succomber face à la puissance implacable de la nature. Le Titanic n'était pas seulement un navire ; il représentait l'espoir, l'ambition et les rêves de milliers de personnes. Son naufrage, et les leçons apprises de cette catastrophe, ont profondément marqué l'histoire de la navigation et continuent d'inspirer de nombreuses générations.