Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Monde du Travail

Marie Laurencin est une figure emblématique du mouvement artistique du début du XXe siècle, connue pour son style unique et son rôle central dans le milieu artistique parisien. Peintre, dessinatrice et graveuse, elle s'est illustrée par ses portraits de femmes et ses compositions colorées qui mêlent modernisme et éléments classiques. Cet article explore sa vie, son œuvre, son mariage avec Otto von Wätjen, et son influence dans le monde de l'art.

Origines et formation de l'artiste

Une enfance artistique

Née en 1883 à Paris, Marie Laurencin grandit dans une famille modeste. Dès son jeune âge, elle développe un intérêt pour les arts et fréquente des écoles d'art, où elle commence à perfectionner son talent.

Influence des mouvements artistiques

Laurencin s'immerge dans le milieu artistique de son époque, notamment en côtoyant des artistes du fauvisme et du cubisme. Son contact avec ces mouvements lui permet de développer son propre style, caractérisé par des formes fluides et des couleurs pastel.

La carrière artistique

Un style distinctif

Marie Laurencin est connue pour ses portraits de femmes, souvent baignés de douceur et de délicatesse. Ses œuvres se distinguent par des figures allongées et des visages expressifs, évoquant une sensibilité unique.

La vie à Montmartre

Dans les années 1910, Laurencin devient une figure importante de Montmartre, où elle se lie d'amitié avec de nombreux artistes et écrivains, notamment Apollinaire et Picasso. Son cercle d'amis influents lui permet de se faire un nom dans le monde de l'art.

Mariage avec Otto von Wätjen

Un mariage stratégique

En 1915, Marie Laurencin épousa Otto von Wätjen, un noble allemand. Ce mariage, bien que parfois perçu comme un acte de désespoir durant la Première Guerre mondiale, a également renforcé son statut social. Cependant, ce lien avec l'aristocratie a également suscité des tensions dans sa vie personnelle et professionnelle.

Les répercussions du mariage sur sa carrière

Le mariage de Laurencin avec von Wätjen a eu un impact sur sa carrière. Bien qu'elle ait gagné en reconnaissance, les attentes sociales et les obligations liées à son statut de baronne ont parfois entravé sa liberté artistique. Malgré cela, elle a réussi à maintenir sa pratique artistique, naviguant habilement entre ses responsabilités familiales et sa passion pour la peinture.

Les thèmes et motifs

La représentation de la femme

Les œuvres de Laurencin explorent souvent la condition féminine, mettant en avant la beauté, la fragilité et la force des femmes. Ses portraits sont à la fois un hommage à ses modèles et une réflexion sur leur place dans la société.

Éléments de la nature

Outre les portraits, Laurencin intègre également des éléments de la nature dans ses œuvres. Ses paysages et natures mortes reflètent son amour pour le monde naturel, qu'elle représente avec une sensibilité poétique.

Reconnaissance et postérité

Expositions et succès

Marie Laurencin connaît un succès croissant au cours des années 1920. Ses œuvres sont exposées dans des galeries renommées et elle reçoit de nombreux prix, confirmant sa place dans l'histoire de l'art.

L'héritage de Laurencin

Bien qu'elle ait été moins reconnue que certains de ses contemporains, Laurencin reste une figure importante du modernisme. Son style distinctif et sa représentation de la féminité continuent d'inspirer des artistes et des chercheurs aujourd'hui.

Une figure importante du modernisme

Marie Laurencin est une artiste dont le travail reflète à la fois la richesse du modernisme et la complexité de la condition féminine au début du XXe siècle. À travers ses portraits et ses paysages, elle a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'art. Son mariage avec Otto von Wätjen, bien qu'ambivalent, a également joué un rôle dans son parcours artistique, soulignant les défis que rencontrent souvent les femmes artistes dans des contextes sociaux contraignants.

Le 22 octobre 1906, Paul Cézanne, l'un des artistes les plus influents de l’histoire de l'art moderne, s’éteignait à Aix-en-Provence. Cézanne, souvent considéré comme le pont entre l’impressionnisme et le cubisme, a révolutionné la manière de concevoir et de représenter le monde à travers la peinture. Son influence est immense, marquant des artistes tels que Pablo Picasso et Georges Braque. Cet article revient sur la vie, la carrière et l'impact de Paul Cézanne, et explore comment sa vision a redéfini l'art moderne.

Les Premières Années : L'Enfant d'Aix-en-Provence

Une enfance en Provence

Né à Aix-en-Provence en 1839, Paul Cézanne est le fils d’un banquier. Malgré les attentes de son père pour qu'il embrasse une carrière juridique, Cézanne se passionne très tôt pour l’art et décide de poursuivre son chemin de peintre, contre la volonté paternelle. Il suit des études à l'école de dessin locale avant de partir à Paris pour se plonger dans la scène artistique florissante.

Ses débuts artistiques à Paris

À Paris, Cézanne fréquente des artistes comme Camille Pissarro, Édouard Manet et Claude Monet. Il rejoint temporairement les impressionnistes mais, très vite, son style diverge. Il préfère la recherche de la structure et de la forme, ce qui le distingue des impressionnistes, plus centrés sur la lumière et les effets immédiats.

Une Révolution Artistique : De l'Impressionnisme au Cubisme

La quête de la forme et de la couleur

Contrairement aux impressionnistes, Cézanne ne cherche pas simplement à capturer des instants fugaces. Il explore plutôt les relations entre les formes, les volumes et les couleurs. Son approche unique consistait à « traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône ». Ses recherches sur la perspective et la fragmentation de l’espace inspireront plus tard les cubistes.

Les œuvres emblématiques

Cézanne est l'auteur de toiles emblématiques telles que "Les Grandes Baigneuses" (1898-1905) et sa série de natures mortes, où il revisite des objets ordinaires avec une complexité géométrique unique. Son obsession pour le Mont Sainte-Victoire, une montagne près de sa ville natale, a donné lieu à une série de paysages où la montagne devient un motif récurrent, traité à travers différentes nuances de lumière et de couleur.

La Reconnaissance Tardive : Un Artiste Mal-aimé de son Temps

Le rejet par les critiques

Tout au long de sa vie, Cézanne a dû faire face à de nombreuses critiques. Son style, considéré comme trop radical à l’époque, ne séduisait ni les critiques ni les acheteurs. Il fut rejeté par les salons officiels et se trouvait souvent isolé de ses contemporains.

La reconnaissance posthume

C’est seulement après sa mort que Paul Cézanne reçoit la reconnaissance qu'il mérite. Les jeunes artistes du début du XXe siècle, notamment Picasso, Matisse et Braque, reconnaissent en lui un véritable précurseur. Ses recherches sur la décomposition des formes et sa manière de traiter l’espace influenceront de manière décisive le cubisme et l’abstraction.

L'Héritage de Paul Cézanne

L’impact sur les artistes du XXe siècle

Sans Paul Cézanne, l'histoire de l'art moderne aurait été bien différente. Picasso l’a qualifié de « père de nous tous », soulignant l'influence décisive de Cézanne sur sa propre œuvre. Son utilisation novatrice de la couleur et de la perspective continue de nourrir la réflexion des artistes contemporains.

Un héritage éternel dans les musées

Aujourd'hui, les œuvres de Cézanne sont exposées dans les plus grands musées du monde, du Musée d’Orsay à Paris au Metropolitan Museum of Art à New York. Chaque exposition retraçant son travail attire des foules de visiteurs, curieux de découvrir le génie de ce maître souvent incompris de son vivant.

Un artiste peintre de renom

La mort de Paul Cézanne a marqué la fin d'une époque pour l'art moderne, mais son influence est loin de s'être éteinte. Loin d'être limité par les conventions de son époque, Cézanne a ouvert la voie à une nouvelle manière de concevoir la peinture, offrant aux générations suivantes un modèle d'audace et de vision artistique. Plus de 100 ans après sa mort, Cézanne demeure une figure emblématique, un pionnier qui a redéfini le paysage de l’art moderne.

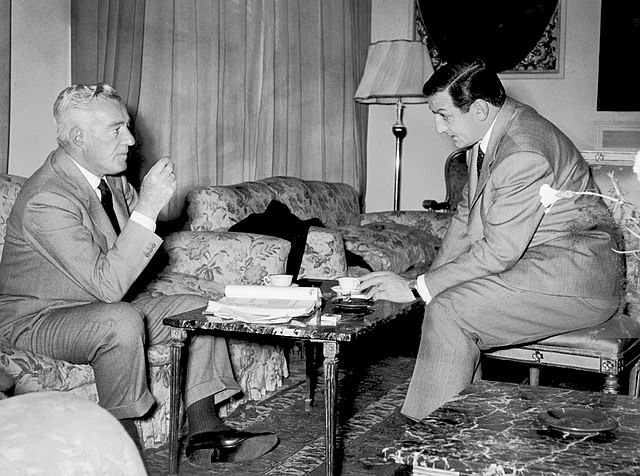

Le 22 octobre 1987, le cinéma français perdait l'une de ses plus grandes figures avec la disparition de Lino Ventura. Acteur emblématique des années 1950 à 1980, il a marqué le grand écran par ses rôles de dur à cuire au grand cœur, souvent dans des films policiers et des drames. Sa carrière, riche de plus de 70 films, est un témoignage de son talent, de sa présence charismatique et de son humilité. Cet article revient sur la vie, la carrière et l’héritage de cet acteur incontournable du cinéma français.

Les Débuts de Lino Ventura

Une carrière inattendue

Né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, sous le nom d’Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, Lino Ventura arrive en France avec ses parents alors qu’il n’a que huit ans. Avant de devenir acteur, il mène une carrière sportive en tant que lutteur professionnel, obtenant plusieurs titres. C’est après une blessure qui met fin à sa carrière sportive qu’il se tourne, presque par hasard, vers le cinéma.

La rencontre décisive avec Jacques Becker

En 1953, Lino Ventura fait ses débuts au cinéma dans "Touchez pas au grisbi" de Jacques Becker, aux côtés de Jean Gabin. Ce rôle de gangster impose immédiatement son personnage d'homme de l’ombre, et sa prestation attire l'attention des critiques et du public. Dès lors, une nouvelle carrière s’ouvre à lui, et Ventura commence à enchaîner les rôles dans des films policiers où son physique imposant et sa voix grave font sensation.

Une Carrière Marquée par des Rôles Mémorables

Les grands succès du cinéma policier

Lino Ventura devient rapidement l'un des visages incontournables du cinéma français, notamment grâce à des films policiers et de gangsters. Parmi ses rôles les plus marquants, on peut citer "Les Tontons Flingueurs" (1963) de Georges Lautner, où il interprète le rôle de Fernand Naudin, un ancien truand, dans un film devenu culte pour ses dialogues et son humour noir. D'autres succès comme "Le Clan des Siciliens" (1969) et "Le Deuxième Souffle" (1966) de Jean-Pierre Melville renforcent sa notoriété et son image d'acteur au caractère bien trempé.

Les collaborations avec des réalisateurs de renom

Outre son travail avec Georges Lautner et Jean-Pierre Melville, Ventura a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque, dont Claude Sautet dans "L'Armée des Ombres" (1969) et "Les Choses de la Vie" (1970), qui marquent une étape importante dans sa carrière en le révélant dans des rôles plus introspectifs. Sous la direction de Robert Enrico, dans "Le Vieux Fusil" (1975), il livre une performance poignante dans ce drame historique sur fond de Seconde Guerre mondiale.

Un Homme de Valeurs et de Discrétion

La lutte contre l'injustice et le handicap

Lino Ventura n'était pas seulement un acteur remarquable, il était aussi un homme de cœur. En 1966, il fonde l’association Perce-Neige, dédiée à l’aide aux personnes handicapées mentales, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur après avoir été confronté aux difficultés liées au handicap de sa propre fille. Il y consacre une grande partie de son énergie en dehors de sa carrière d'acteur, refusant d’en faire un argument publicitaire et restant extrêmement discret sur ses engagements personnels.

Un homme loin du star-system

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Ventura a toujours cherché à se tenir éloigné du vedettariat. Il menait une vie simple et réservée, préférant se concentrer sur la qualité de ses rôles plutôt que sur les paillettes de la célébrité. Il refusait les interviews et les apparitions publiques, affirmant que sa vie privée ne regardait que lui et sa famille. Cette humilité et cette discrétion lui ont valu le respect de ses pairs et du public.

L'Héritage de Lino Ventura

Une figure incontournable du cinéma français

Lino Ventura laisse derrière lui un héritage cinématographique immense. Avec plus de 70 films à son actif, il a incarné avec brio des personnages complexes, souvent en tension entre la violence et l’humanité. Sa filmographie regorge de classiques, et son influence sur le cinéma français perdure encore aujourd'hui. Il est régulièrement cité comme l'un des plus grands acteurs de son époque, aux côtés de Jean Gabin et Alain Delon.

Une influence sur les générations futures d'acteurs

Lino Ventura a marqué non seulement les spectateurs, mais aussi plusieurs générations d’acteurs qui se sont inspirés de son jeu et de son charisme. Son style de jeu réaliste, dépouillé de toute fioriture, ainsi que sa manière d'aborder ses rôles avec une grande rigueur, sont devenus des références pour beaucoup de jeunes comédiens.

Hommage à une Légende du Cinéma Français

La disparition de Lino Ventura a laissé un vide immense dans le monde du cinéma. Homme discret mais d'une intensité rare à l’écran, il a su incarner des personnages mémorables qui résonnent encore dans la mémoire collective. Son engagement philanthropique avec l'association Perce-Neige témoigne de son profond sens de la justice et de sa générosité. Plus de 35 ans après sa mort, Lino Ventura reste une icône indétrônable du cinéma français, et son héritage continue de vivre à travers ses films et ses actions.

Nadia Boulanger, décédée le 22 octobre 1979, était une compositrice, cheffe d’orchestre, organiste et surtout une pédagogue musicale de renommée mondiale. Sa carrière s’étend sur plus de sept décennies, durant lesquelles elle a influencé des générations de musiciens, tels que Leonard Bernstein, Aaron Copland, et Philip Glass. Bien que souvent éclipsée par ses étudiants, elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des figures les plus influentes de la musique du XXe siècle. Cet article revient sur sa vie, son héritage et l'impact qu'elle a eu sur la musique contemporaine.

Une Jeunesse Musicale et Prometteuse

Les origines et l’éducation musicale

Nadia Boulanger est née le 16 septembre 1887 à Paris dans une famille de musiciens. Son père, Ernest Boulanger, était compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, tandis que sa mère, Raïssa Myshetskaya, était une cantatrice russe. Dès son plus jeune âge, Nadia montre un talent musical prodigieux, étudiant à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Paris où elle excelle en composition, orgue et piano. Elle est formée par des maîtres comme Gabriel Fauré, et remporte rapidement plusieurs prix prestigieux.

Les débuts de sa carrière de compositrice

Malgré son immense talent pour la composition, Nadia Boulanger abandonne rapidement cette voie après la mort prématurée de sa sœur cadette, Lili Boulanger, également une compositrice talentueuse. Elle se dévoue dès lors à la promotion de l’œuvre de Lili et à l’enseignement de la musique, une carrière dans laquelle elle s’épanouira et marquera les générations futures.

Nadia Boulanger, La Pédagogue

La fondation de son école d’enseignement

Nadia Boulanger ouvre son propre studio de musique à Paris, et devient rapidement une professeure prisée. Son style d’enseignement est rigoureux et exigeant, mais elle est admirée pour sa capacité à encourager ses élèves à explorer leur propre voie créative tout en maîtrisant les fondamentaux de la théorie musicale. Elle enseigne également aux États-Unis, notamment au Conservatoire de Fontainebleau et à l'American Conservatory.

Les étudiants de Boulanger : Une génération de grands musiciens

Nadia Boulanger a formé certains des plus grands compositeurs, chefs d’orchestre et musiciens du XXe siècle. Parmi ses élèves, on compte des personnalités comme Aaron Copland, qui deviendra une figure emblématique de la musique américaine, ainsi que Leonard Bernstein, Quincy Jones, Philip Glass et bien d'autres. Elle a su transmettre à chacun de ses élèves les outils nécessaires pour développer leur propre voix musicale.

Un Engagement Exceptionnel dans la Musique

La cheffe d'orchestre pionnière

En plus de son rôle de pédagogue, Nadia Boulanger s’est imposée en tant que cheffe d'orchestre. En 1937, elle devient la première femme à diriger l'Orchestre philharmonique de New York. Elle dirige également l’Orchestre de Boston, l’Orchestre symphonique de Londres, et bien d’autres formations prestigieuses. Ses performances sont marquées par une grande précision et une sensibilité profonde aux œuvres qu’elle dirige.

Sa contribution à la musique contemporaine

Outre son travail avec ses étudiants et ses performances en tant que cheffe d'orchestre, Nadia Boulanger a également joué un rôle clé dans la promotion de la musique contemporaine. Elle a encouragé la création et la diffusion d'œuvres modernes, défendant souvent des compositeurs de son temps qui étaient en marge du courant dominant. Son rôle dans la diffusion de la musique de Stravinsky, Fauré et d'autres est inestimable.

L’Héritage de Nadia Boulanger

Un modèle pour les femmes dans la musique

Dans un milieu majoritairement masculin, Nadia Boulanger s’est imposée comme une figure d'autorité et une pionnière. Elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le domaine de la composition et de la direction d’orchestre, prouvant que le talent musical ne connaît pas de genre.

Son influence durable sur la musique du XXe siècle

L’influence de Nadia Boulanger est palpable encore aujourd’hui. Ses anciens élèves ont marqué la musique classique, la musique de film, le jazz et même la musique populaire. De plus, son approche de l'enseignement, basée sur une compréhension profonde des structures musicales, continue d’inspirer de nombreux professeurs et conservatoires dans le monde.

Une Figure Incontournable de la Musique Classique

La disparition de Nadia Boulanger en 1979 a marqué la fin d'une époque dans l'histoire de la musique, mais son héritage demeure vivant à travers ses œuvres, ses enseignements et ses élèves. Son influence transcende les frontières géographiques et stylistiques, faisant d'elle une véritable figure emblématique du monde musical. Avec un dévouement total à son art et une perspicacité inégalée dans son approche pédagogique, Nadia Boulanger a laissé une empreinte indélébile sur la musique du XXe siècle et au-delà.

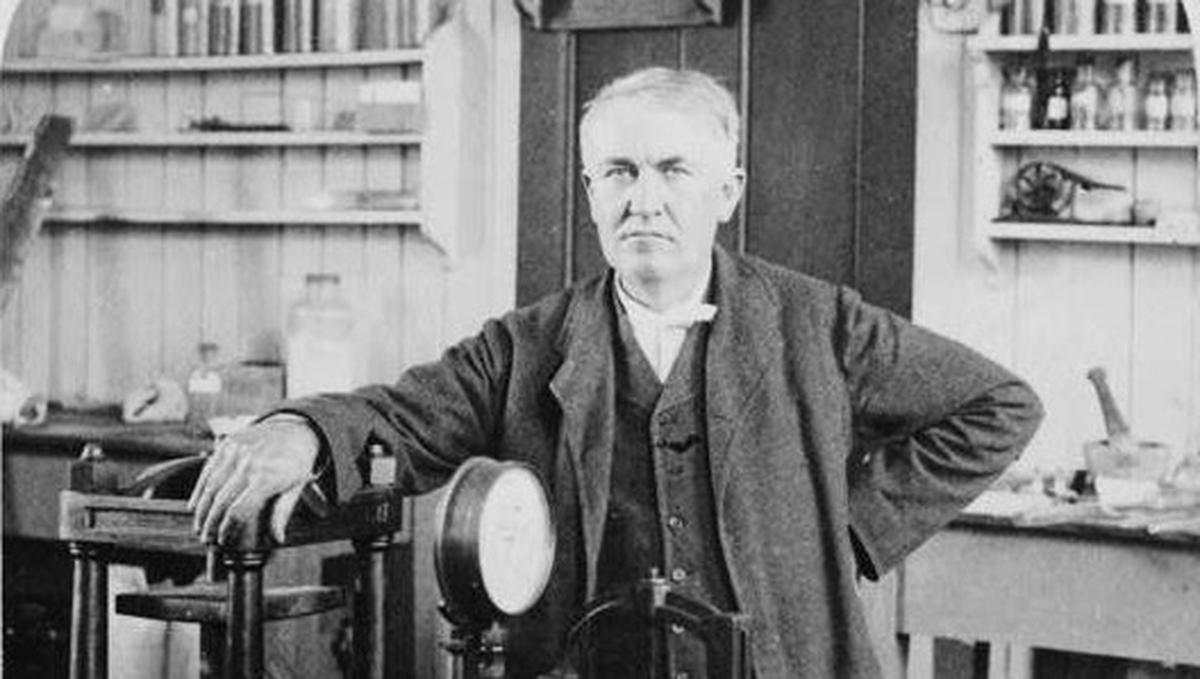

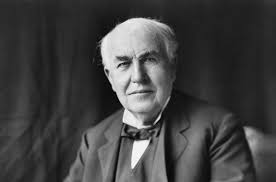

L’invention de l’ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité, révolutionnant non seulement la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent, mais aussi l’industrie et l’économie mondiales. Bien que la lumière électrique ait été expérimentée avant lui, c'est Edison qui a su perfectionner et commercialiser une version viable de l'ampoule. Cet article retrace les étapes clés de l’invention de l’ampoule électrique, le processus de recherche qui y a mené, et son impact durable sur le monde moderne.

Le Contexte Avant Edison : Les Premières Tentatives d’Éclairage

Les débuts de l'éclairage artificiel

Avant l'invention de l'ampoule électrique, les humains utilisaient des bougies, des lampes à huile et à gaz pour s'éclairer. Ces méthodes étaient rudimentaires, peu pratiques et dangereuses, notamment en raison des risques d’incendie et de l’émanation de fumée. Avec l’essor de la révolution industrielle, le besoin d’un éclairage plus sûr et plus efficace devient pressant.

Les pionniers de l'électricité

Avant Edison, plusieurs inventeurs avaient déjà fait des avancées dans l’utilisation de l’électricité pour produire de la lumière. Humphry Davy, en 1800, fut l’un des premiers à créer une forme de lumière électrique, connue sous le nom d'arc électrique. Cependant, ces tentatives restaient limitées par leur inefficacité, leur durée de vie très courte et la difficulté à contrôler la puissance lumineuse.

Thomas Edison : Un Inventeur Persévérant

La quête d'une ampoule viable

Thomas Edison, né en 1847 aux États-Unis, est souvent considéré comme l’un des plus grands inventeurs de l’histoire. En 1878, il se lance dans la quête de l’invention de l’ampoule électrique viable, capable de fournir une lumière durable et peu coûteuse. Il souhaite créer un système d’éclairage complet, comprenant la production d’électricité et sa distribution aux foyers.

La méthode scientifique d'Edison

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Edison adopte une approche très méthodique et scientifique dans sa quête. Il teste des milliers de matériaux pour le filament de l’ampoule, cherchant une substance qui pourrait résister à la chaleur et durer longtemps sans brûler. Après plusieurs mois de recherche, Edison et son équipe identifient un filament en bambou carbonisé qui permet à l'ampoule de briller pendant plus de 1200 heures.

La Réalisation de l'Ampoule Électrique en 1879

L’ampoule incandescente brevetée

Le 21 octobre 1879, Edison présente enfin une ampoule incandescente viable, marquant un jalon dans l’histoire de l’électricité. Il dépose un brevet pour cette invention le 27 janvier 1880, officialisant ainsi son statut de pionnier de l'éclairage électrique. Cette ampoule, qui fonctionnait grâce à un filament incandescent, représentait une avancée technologique majeure.

La commercialisation et les premiers réseaux électriques

Edison ne se contente pas d’inventer l’ampoule, il conçoit également un système de production et de distribution de l'électricité. En 1882, il inaugure la première centrale électrique à New York, permettant ainsi de fournir de l’électricité à plusieurs bâtiments simultanément. C’est ainsi que naît le réseau d’électricité moderne.

L'Impact Mondial de l'Ampoule Électrique

Une révolution dans la vie quotidienne

L’invention de l’ampoule électrique a transformé la vie des gens de manière radicale. Pour la première fois, il était possible d’éclairer les maisons, les rues et les usines sans avoir recours aux lampes à huile ou à gaz, qui étaient dangereuses et coûteuses. L’éclairage électrique permet aussi de prolonger les heures de travail et de loisir, modifiant ainsi le rythme de la vie quotidienne.

Un coup de pouce à l'industrie

Dans l'industrie, l'ampoule électrique a permis de moderniser les chaînes de production et de rendre les usines plus sûres et plus efficaces. Le développement des centrales électriques a également encouragé la création de nouvelles technologies basées sur l’électricité, telles que les moteurs électriques et les appareils électroménagers.

Edison et ses Rivaux : La Guerre des Courants

La rivalité entre Edison et Tesla

Bien qu’Edison ait inventé l’ampoule électrique, il était en compétition avec d’autres inventeurs pour le développement du réseau électrique. L’une des rivalités les plus célèbres fut celle entre Edison, partisan du courant continu (DC), et Nikola Tesla, qui soutenait le courant alternatif (AC). Cette "guerre des courants" a finalement été remportée par le courant alternatif, qui permettait de transporter l’électricité sur de plus longues distances, mais Edison reste néanmoins l’initiateur de l’éclairage électrique domestique.

La diffusion internationale de l’éclairage électrique

Grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante en électricité, l’éclairage électrique s’est rapidement répandu dans le monde entier. Les grandes villes ont adopté ce système pour éclairer les rues, les théâtres et les lieux publics, transformant ainsi les paysages urbains du XIXe siècle. L’ampoule électrique est devenue le symbole du progrès et de la modernité.

Une Révolution Lumineuse

L'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a non seulement transformé l’éclairage, mais aussi initié l’ère de l'électricité moderne. En démocratisant l’accès à une source de lumière pratique, sûre et abordable, Edison a changé la manière dont les gens vivaient et travaillaient. Son invention reste l'une des plus influentes de l'histoire, ouvrant la voie à d’innombrables avancées technologiques qui façonnent encore le monde d'aujourd'hui.

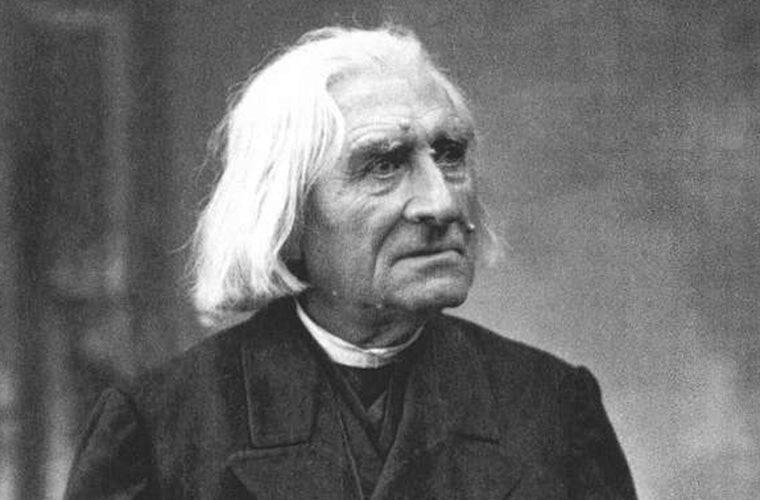

Franz Liszt, né le 22 octobre 1811 en Hongrie, est l'une des figures les plus emblématiques de la musique romantique. Pianiste virtuose, compositeur prolifique et chef d’orchestre, il a révolutionné la technique pianistique et marqué l’histoire de la musique par son génie et son charisme. Son influence dépasse le cadre de son époque, et il est aujourd'hui reconnu non seulement pour ses œuvres, mais aussi pour son rôle en tant que mentor de nombreux musiciens. Cet article retrace la naissance, l’enfance et les premières étapes de la carrière de Liszt, tout en explorant son impact durable sur la musique.

Les Origines de Franz Liszt : Une Enfance Prometteuse

Une naissance dans un foyer musical

Franz Liszt naît à Raiding, un petit village en Hongrie (alors partie de l'Empire autrichien), dans une famille modeste mais férue de musique. Son père, Adam Liszt, était un musicien amateur qui jouait du violoncelle et travaillait comme intendant pour le prince Esterházy, un mécène des arts. Dès son plus jeune âge, Franz baigne dans un environnement musical stimulant. À six ans, il commence à prendre des leçons de piano avec son père, qui décèle rapidement son talent exceptionnel.

Un prodige dès l'enfance

Liszt se révèle être un enfant prodige. À l'âge de neuf ans, il donne son premier concert public à Sopron, en Hongrie, attirant l'attention de mécènes qui l'aideront à financer sa formation musicale. Grâce à leur soutien, Liszt et sa famille s’installent à Vienne, où il devient l’élève de deux des plus grands maîtres de l’époque : le compositeur Antonio Salieri et le pianiste Carl Czerny. Ces années viennoises marquent le début de sa carrière en tant que pianiste virtuose.

Les Premières Années de Carrière : De Vienne à Paris

Les leçons de Carl Czerny

Sous la tutelle de Carl Czerny, un ancien élève de Beethoven, Liszt perfectionne sa technique pianistique. Czerny lui enseigne non seulement la maîtrise du clavier, mais aussi l'art de l'interprétation. À l'âge de 12 ans, Liszt a déjà acquis une technique éblouissante qui impressionne ses contemporains. C’est également à Vienne qu’il rencontre Beethoven, qui, impressionné par le jeune Liszt, lui donne sa bénédiction.

L'installation à Paris

En 1823, à l'âge de 12 ans, Liszt et sa famille déménagent à Paris, où il espère intégrer le Conservatoire de musique. Cependant, en raison de sa nationalité étrangère, il est refusé. Néanmoins, Liszt prend des leçons privées avec Ferdinand Paër, un compositeur d’opéras, et se fait rapidement un nom dans les salons parisiens en tant que virtuose du piano. Ses premières œuvres pour piano commencent à être publiées, et sa carrière prend son envol.

Le Pianiste Virtuose : La Gloire et l’Innovation

La tournée européenne

À partir de 1830, Liszt entame une carrière de concertiste qui le mène dans toute l’Europe. Il parcourt les grandes capitales du continent, de Londres à Vienne, en passant par Berlin et Rome. Ses performances sont acclamées pour leur virtuosité et leur expressivité, et Liszt devient l'une des premières véritables "stars" de la musique classique.

L'invention du récital moderne

Franz Liszt est également l’inventeur du récital de piano tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avant lui, les concerts étaient généralement des événements où plusieurs musiciens jouaient des œuvres variées. Liszt innove en offrant des concerts solo, jouant exclusivement des pièces pour piano, et en mémorisant toutes les œuvres, une pratique qui se généralisera par la suite.

L’Impact de Franz Liszt sur la Musique

Le compositeur novateur

Bien que Liszt soit avant tout connu pour son jeu pianistique, ses œuvres ont également marqué le répertoire classique. Il a composé des pièces pour piano qui ont repoussé les limites techniques de l’instrument, comme les célèbres Études d'exécution transcendante ou les Années de pèlerinage. Liszt a également contribué au développement de la forme symphonique, notamment avec la création du poème symphonique, une œuvre orchestrale inspirée par des thèmes littéraires ou picturaux.

Un mentor et mécène

En plus de sa carrière personnelle, Liszt a joué un rôle important en tant que mentor pour de nombreux compositeurs, dont Richard Wagner, Hector Berlioz et Camille Saint-Saëns. Son soutien financier et ses conseils ont aidé plusieurs de ses contemporains à se faire un nom. Liszt a également dirigé des concerts de charité et enseigné gratuitement à de jeunes pianistes prometteurs.

Le Génie Romantique du Piano

La naissance de Franz Liszt en 1811 a marqué le début d'une vie dédiée à la musique et à l'innovation. Du prodige pianistique à l’inventeur du récital moderne, Liszt a su transcender les frontières musicales de son époque. Son influence sur le monde de la musique romantique et son rôle dans l'évolution de la technique pianistique continuent de se faire sentir aujourd'hui. En tant que compositeur, interprète et mentor, Liszt a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la musique.

Tout au long de l'histoire, les femmes ont joué un rôle crucial dans les découvertes et les avancées scientifiques, bien que leur contribution ait souvent été ignorée ou minimisée en raison des normes sociales et des préjugés de leur époque. Dans cet article, nous rendons hommage à certaines des femmes qui, par leur travail acharné et leur génie, ont marqué l’histoire des sciences. Qu'il s'agisse de physique, de chimie, de mathématiques ou d'informatique, ces pionnières ont surmonté les obstacles pour ouvrir la voie à de nouvelles connaissances.

Marie Curie : Pionnière de la Physique et de la Chimie

Une scientifique d'exception

Marie Curie est sans doute l’une des femmes scientifiques les plus connues et respectées. Née en Pologne en 1867, elle déménage à Paris pour poursuivre ses études universitaires, où elle rencontre Pierre Curie, son futur mari et collaborateur scientifique. Ensemble, ils se lancent dans l'étude de la radioactivité, un domaine tout nouveau à l’époque.

La découverte du radium et du polonium

En 1898, les Curie découvrent deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Leurs recherches sur la radioactivité naturelle leur valent le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. En 1911, Marie Curie reçoit un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses découvertes sur le radium. Elle devient ainsi la première personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes.

Un héritage durable

Marie Curie a non seulement marqué l’histoire par ses découvertes, mais elle a également ouvert la voie à de nombreuses femmes scientifiques. Son courage face aux obstacles académiques et personnels, ainsi que sa persévérance dans la recherche, en font une figure incontournable de la science moderne.

Rosalind Franklin et la Découverte de la Structure de l’ADN

Une contribution décisive à la biologie moléculaire

Rosalind Franklin, née à Londres en 1920, était une chimiste et cristallographe dont les travaux ont été essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. En 1951, elle rejoint l’équipe du King’s College à Londres, où elle utilise la diffraction des rayons X pour photographier les structures de l’ADN.

La photo 51 : une clé pour comprendre l’ADN

L’une des découvertes les plus importantes de Franklin fut la fameuse "photo 51", une image prise grâce à la diffraction des rayons X qui révéla la structure hélicoïdale de l’ADN. Cette image fut utilisée, sans son consentement, par James Watson et Francis Crick pour formuler leur modèle de l'ADN en 1953. Si Watson, Crick et Maurice Wilkins ont reçu le prix Nobel pour cette découverte, le rôle crucial de Franklin n’a été pleinement reconnu qu’après sa mort prématurée en 1958.

La reconnaissance tardive de son rôle

Aujourd’hui, Rosalind Franklin est enfin reconnue comme l’une des figures majeures de la biologie moléculaire. Sa contribution à la compréhension de l’ADN a ouvert la voie à des avancées révolutionnaires dans les domaines de la génétique, de la médecine et de la biotechnologie.

Hypatie d’Alexandrie : La Philosophe et Mathématicienne Antique

Une figure emblématique de la science antique

Née vers 370 à Alexandrie, en Égypte, Hypatie est l’une des premières femmes mathématiciennes et astronomes de l’histoire. Fille de Théon d'Alexandrie, un célèbre mathématicien, elle se distingue par son savoir et enseigne les mathématiques, la philosophie et l’astronomie à Alexandrie, un centre intellectuel majeur de l’époque.

Une vie dédiée à la science et à l’enseignement

Hypatie est particulièrement reconnue pour ses travaux sur l’algèbre et la géométrie, ainsi que pour ses commentaires sur les œuvres de Ptolémée et d’Euclide. Ses contributions aux mathématiques, notamment dans l’étude des coniques et des nombres, sont précieuses pour l'avancée de ces disciplines dans le monde antique.

Une mort tragique

En 415, Hypatie est assassinée par une foule chrétienne à Alexandrie, lors d’un conflit religieux et politique. Sa mort symbolise la fin de l’ère des grandes écoles philosophiques païennes, mais elle reste une figure emblématique de la lutte pour le savoir, à une époque où les femmes étaient rarement reconnues pour leurs talents intellectuels.

Ada Lovelace : La Première Programmeuse Informatique

Une pionnière visionnaire de l’informatique

Née en 1815, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, est considérée comme la première programmeuse informatique de l’histoire. Passionnée par les mathématiques, elle collabore avec le mathématicien Charles Babbage, créateur de la machine analytique, une invention précurseur des ordinateurs modernes.

Un algorithme avant l'heure

Le travail le plus marquant d’Ada Lovelace est son "algorithme" pour la machine analytique de Babbage. Elle écrit des instructions pour que la machine exécute des calculs complexes, anticipant ainsi l’idée d’un langage de programmation. Son travail dépasse la simple application des mathématiques : elle imagine déjà que les machines pourraient un jour traiter des informations complexes comme des images, du texte ou de la musique.

Un héritage redécouvert

Si ses contributions sont longtemps restées dans l’ombre, Ada Lovelace est aujourd’hui reconnue comme une figure clé dans l’histoire de l’informatique. Chaque année, la "Journée Ada Lovelace" célèbre son héritage et celui des femmes dans les sciences et les technologies.

Pionnières dans l’Ombre des Hommes

Ces femmes, tout comme beaucoup d’autres dans l’histoire, ont joué un rôle fondamental dans le progrès scientifique, souvent dans l’ombre de leurs homologues masculins. De Marie Curie à Ada Lovelace, en passant par Rosalind Franklin et Hypatie d’Alexandrie, leurs contributions sont aujourd’hui enfin reconnues à leur juste valeur. Elles incarnent l’audace, la persévérance et l’amour du savoir, des qualités qui continuent d’inspirer les générations futures de scientifiques.

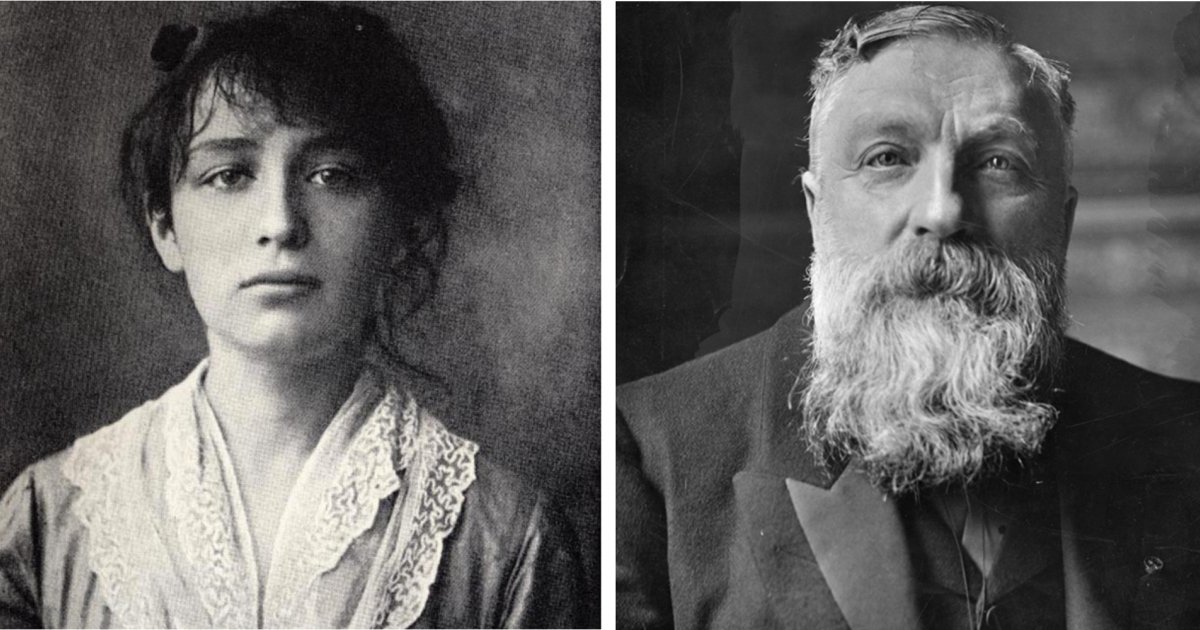

Camille Claudel, sculptrice de génie et élève du célèbre Auguste Rodin, est une figure majeure de l’art à cheval entre le XIXe et le XXe siècle. Pourtant, la fin de sa vie fut marquée par la tragédie et l’oubli. Internée dans un asile pendant plus de trente ans, elle mourut dans l’indifférence générale en 1943. Ce n’est que des décennies plus tard que son œuvre et son parcours ont été redécouverts, lui rendant enfin l’hommage qu’elle mérite. Cet article explore les circonstances de la mort de Camille Claudel, ainsi que l’héritage artistique qu’elle a laissé.

Camille Claudel : Une Vie de Passion et de Souffrance

Les Débuts prometteurs

Née en 1864, Camille Claudel se distingue très tôt par son talent pour la sculpture. Encouragée par sa famille, elle suit des études à l'Académie Colarossi, une institution qui accepte les femmes, alors que l’École des Beaux-Arts leur est fermée. Très vite, son travail attire l’attention d’Auguste Rodin, qui devient son maître, son mentor, mais aussi son amant.

La Relation tumultueuse avec Rodin

Si sa relation avec Rodin lui permet d’accéder à des cercles artistiques influents, elle se révèle également source de grande souffrance. Camille Claudel, tout en assistant Rodin dans la réalisation de certaines œuvres majeures, développe un style personnel empreint de finesse et de sensibilité. Mais leur liaison se détériore, et la sculptrice, refusant de rester dans l’ombre de son mentor, décide de se séparer de lui. Cette rupture marque le début d’une lente descente aux enfers.

L’Enfermement et la Mort : Une Fin Tragique

L’internement en 1913

À partir de 1905, Camille Claudel manifeste des signes de paranoïa et de dépression. Elle vit recluse, détruisant une partie de ses œuvres et accusant Rodin de conspirer contre elle. En 1913, à la demande de sa mère et de son frère, l'écrivain Paul Claudel, elle est internée dans l’asile de Montdevergues, près d'Avignon. Bien que son état mental ait fluctué, elle y passera les trente dernières années de sa vie sans jamais pouvoir en sortir.

La mort dans l’oubli

Le 19 octobre 1943, Camille Claudel meurt de malnutrition et de solitude. Sa famille, notamment son frère Paul, refuse de la faire sortir de l’asile malgré plusieurs demandes des médecins. Elle est enterrée dans une fosse commune, sans aucune cérémonie, symbolisant l’indifférence de la société face à son destin tragique.

La Redécouverte de Camille Claudel : Un Génie Incompris

La reconnaissance posthume

Ce n’est que dans les années 1980 que l’œuvre de Camille Claudel est redécouverte et réévaluée à sa juste valeur. Des expositions lui sont consacrées, et plusieurs de ses sculptures, telles que "L’Âge mûr" et "La Valse", sont enfin reconnues comme des chefs-d’œuvre de la sculpture moderne. Le film "Camille Claudel" (1988), avec Isabelle Adjani, contribue également à populariser son histoire tragique.

Un héritage artistique durable

Aujourd’hui, Camille Claudel est considérée comme l’une des plus grandes sculptrices de son temps. Son travail, marqué par une approche très personnelle du corps humain et des émotions, inspire de nombreux artistes contemporains. Des musées, comme celui de Nogent-sur-Seine, lui sont désormais dédiés, et son œuvre est étudiée dans le cadre de l’histoire de l’art.

La place de Camille Claudel dans l’Histoire de l’Art

Entre ombre et lumière

Longtemps restée dans l’ombre de Rodin, Camille Claudel est aujourd’hui perçue comme une artiste à part entière, dotée d’un style unique. Ses sculptures, souvent mélancoliques et expressives, capturent la complexité des émotions humaines, tout en repoussant les limites de la forme classique.

Un symbole de la condition féminine

Le destin de Camille Claudel reflète également la difficulté pour les femmes artistes de s’imposer dans un monde dominé par les hommes. Son internement et son oubli pendant des décennies symbolisent l’injustice et les discriminations auxquelles les femmes ont été confrontées, non seulement dans l’art, mais dans tous les aspects de la vie sociale.

L’Artiste Oubliée, Redécouverte

La mort de Camille Claudel a longtemps été entourée de silence et de négligence. Cependant, son œuvre, redécouverte bien après sa disparition, témoigne de son génie artistique et de sa capacité à exprimer l’intensité des émotions humaines à travers la sculpture. Aujourd’hui, Camille Claudel est reconnue comme une figure incontournable de l’art moderne, et son histoire continue d'inspirer des générations d’artistes et de féministes

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment en profondeur tous les secteurs de la société, qu’il s’agisse de l’industrie, de la santé, de l’éducation ou des services. Cette transformation, accélérée par l'évolution exponentielle de la puissance de calcul et de l'accès aux données massives, redéfinit la manière dont nous interagissons avec le monde. Cet article explore les principaux impacts de l’IA et des technologies émergentes sur notre quotidien, les opportunités qu’elles créent et les défis éthiques qu’elles posent.

L’Intelligence Artificielle : Une Révolution Technologique

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle fait référence aux systèmes ou machines capables d’imiter l’intelligence humaine pour accomplir des tâches spécifiques. Ces systèmes sont souvent alimentés par des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) et peuvent s’améliorer au fil du temps à partir de données.

Les différents types d’IA

L'IA peut être divisée en deux catégories principales : l'IA faible, conçue pour des tâches spécifiques comme la reconnaissance faciale ou la gestion d’assistants virtuels, et l'IA forte, encore en développement, qui viserait à reproduire la polyvalence cognitive humaine.

Secteurs Transformés par l’Intelligence Artificielle

Santé et médecine

L’intelligence artificielle a déjà commencé à transformer le domaine de la santé. Les IA permettent désormais d’analyser des images médicales avec une précision accrue, d'assister les chirurgiens dans des opérations complexes et même de prédire certaines maladies avant qu’elles ne se manifestent, grâce à l’analyse de données génétiques ou comportementales.

Diagnostic et imagerie médicale

Les systèmes d'IA, notamment en radiologie, sont capables de détecter des anomalies sur des scanners ou des radiographies que les humains pourraient manquer. Des algorithmes d'apprentissage profond identifient des motifs invisibles à l’œil nu.

Traitement personnalisé

Grâce aux avancées en IA, la médecine devient de plus en plus personnalisée. En utilisant des modèles prédictifs, les médecins peuvent adapter les traitements en fonction du profil génétique de chaque patient, augmentant ainsi l'efficacité des thérapies.

Industrie et production

L'industrie 4.0, ou quatrième révolution industrielle, est principalement portée par l'IA, l’automatisation et les nouvelles technologies comme l’Internet des objets (IoT). Ces avancées permettent d’optimiser les chaînes de production, de réduire les coûts et de personnaliser massivement les produits.

Automatisation des tâches

Les robots et l'IA prennent en charge de nombreuses tâches répétitives et dangereuses, améliorant la sécurité des travailleurs et la productivité globale. Dans des secteurs comme l’automobile, l'IA contrôle déjà des usines entières.

Maintenance prédictive

L'IA peut analyser les données de performance des machines et anticiper les pannes avant qu’elles ne se produisent, réduisant ainsi les temps d’arrêt et augmentant l’efficacité opérationnelle.

Éducation et formation

L'IA transforme aussi la manière dont les individus apprennent et se forment. Grâce à des plateformes intelligentes, les contenus éducatifs peuvent être personnalisés en fonction des besoins et du rythme d'apprentissage de chaque élève.

Outils d’apprentissage adaptatifs

Des logiciels éducatifs basés sur l’IA s’adaptent en temps réel aux progrès de l’élève, permettant un apprentissage plus efficace et individualisé. Les enseignants peuvent aussi bénéficier d'outils de suivi pour mieux accompagner leurs étudiants.

Formations immersives avec la réalité virtuelle

La réalité virtuelle et augmentée, combinée à l'IA, est de plus en plus utilisée pour des formations pratiques dans des domaines complexes, comme la chirurgie ou la réparation d’équipements industriels.

Les Nouvelles Technologies : Un Écosystème en Évolution

Les technologies émergentes

Outre l’IA, d’autres nouvelles technologies redéfinissent les secteurs économiques et sociaux. Parmi elles, la blockchain, la 5G, l’Internet des objets (IoT) et la réalité augmentée/virtuelle sont en plein essor.

Blockchain et sécurité

La blockchain permet de garantir des transactions sécurisées et transparentes, notamment dans les secteurs bancaires et logistiques. En supprimant les intermédiaires, elle promet des échanges de données fiables et décentralisés.

5G et connectivité

La 5G offre des vitesses de connexion sans précédent, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans les villes intelligentes, les véhicules autonomes et les soins de santé à distance.

Impact environnemental et technologique

Si les nouvelles technologies offrent des opportunités considérables, elles posent aussi des questions sur leur impact environnemental. La consommation énergétique des centres de données et la fabrication des équipements nécessaires sont des défis qui doivent être adressés.

Les Enjeux Éthiques et Sociétaux

L’automatisation et le marché du travail

L’automatisation suscite des inquiétudes quant à l’avenir du travail. Si l’IA peut augmenter la productivité et créer de nouveaux emplois, elle risque également de rendre obsolètes certaines professions, notamment dans les secteurs manufacturiers ou les services.

La protection des données et la vie privée

Les technologies reposant sur l’IA et les données massives soulèvent des questions cruciales sur la vie privée. Comment s’assurer que les données personnelles soient protégées dans un monde de plus en plus interconnecté ? La réglementation, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, est une réponse partielle à ces préoccupations.

Les biais algorithmiques

Les systèmes d’IA sont souvent critiqués pour leurs biais algorithmiques, qui peuvent renforcer les discriminations existantes dans les décisions automatiques, comme le recrutement ou la justice prédictive. La transparence et l’éthique dans la conception des algorithmes sont donc essentielles.

Vers un Futur Technologique Responsable

Vers une intelligence artificielle éthique

Les entreprises et les gouvernements travaillent à élaborer des cadres éthiques pour guider le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ces cadres visent à assurer que l’IA soit bénéfique pour l’ensemble de la société et ne renforce pas les inégalités.

Coopération internationale

Face à l’ampleur des défis posés par l’IA et les nouvelles technologies, la coopération internationale est indispensable. Des organisations comme l’UNESCO ou l’Union européenne s’efforcent de créer des régulations globales afin de favoriser une IA éthique et inclusive.

Conclusion

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies transforment profondément nos sociétés, apportant des avancées majeures dans de nombreux domaines, mais posant également des défis éthiques, sociaux et environnementaux. La clé du futur réside dans l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité, afin que ces progrès profitent à l’humanité dans son ensemble tout en préservant les valeurs fondamentales de justice, de sécurité et de durabilité.

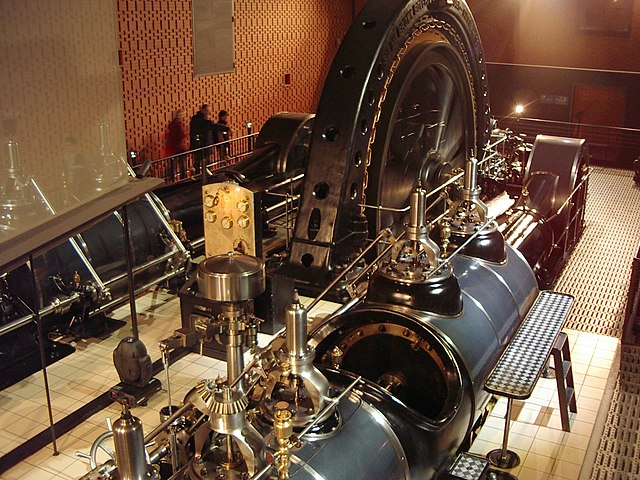

La machine à vapeur est sans doute l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine. Elle a joué un rôle central dans la Révolution industrielle, un tournant décisif qui a transformé la société au XVIIIe et XIXe siècles. En permettant de générer une énergie puissante, fiable et transportable, la machine à vapeur a révolutionné la production, les transports et même la structure sociale. Cet article explore l’évolution de la machine à vapeur, ses inventeurs et son impact sur la Révolution industrielle.

Les Origines de la Machine à Vapeur

Les premiers concepts

L’idée de la vapeur comme force motrice n’est pas nouvelle. Dès l’Antiquité, Héron d'Alexandrie avait conçu un appareil rudimentaire utilisant la vapeur pour créer du mouvement, connu sous le nom d'éolipile. Cependant, ce n’est qu’au XVIIe siècle que des ingénieurs ont commencé à réfléchir à l’exploitation pratique de la vapeur.

Les premières utilisations : Thomas Savery et Thomas Newcomen

En 1698, Thomas Savery a breveté une des premières machines à vapeur utilisées principalement pour pomper de l’eau dans les mines. Peu après, en 1712, Thomas Newcomen a conçu une version plus efficace, capable de mieux convertir la force de la vapeur en énergie mécanique. Toutefois, ces machines étaient encore très limitées en termes d'efficacité et d'applications.

L'Innovation de James Watt

L'amélioration de la machine à vapeur

Le véritable changement est venu avec l'ingénieur écossais James Watt, qui a apporté des améliorations décisives à la machine de Newcomen. En 1765, il inventa le condenseur séparé, une innovation qui permettait d'économiser de l'énergie et de rendre la machine bien plus efficace. En 1776, la première machine à vapeur de Watt fut installée et utilisée dans les usines.

Collaboration avec Matthew Boulton

La rencontre de Watt avec l’entrepreneur Matthew Boulton fut cruciale. Ensemble, ils ont développé et commercialisé la machine à vapeur à une échelle industrielle, rendant son utilisation plus accessible et plus largement applicable. Leur société, Boulton & Watt, a joué un rôle clé dans la diffusion de cette technologie à travers le Royaume-Uni et l'Europe.

L'Impact de la Machine à Vapeur sur la Révolution Industrielle

Révolution des industries textiles

L’une des premières industries à bénéficier de la machine à vapeur fut l’industrie textile. Avant l’invention de cette machine, la production textile se faisait principalement à la main ou à l'aide de moulins à eau. La machine à vapeur permit de mécaniser et d'accélérer la production, menant à la naissance des premières usines modernes.

Les mines et la métallurgie

Les machines à vapeur ont aussi révolutionné l’extraction du charbon et du minerai. Elles ont permis de pomper l’eau des mines, rendant possible l’exploitation de gisements plus profonds. Cela a alimenté les industries du fer et de l'acier, donnant naissance à de nouvelles infrastructures, telles que les chemins de fer.

Les transports : chemin de fer et navigation

Un autre secteur radicalement transformé par la machine à vapeur fut celui des transports. En 1804, la première locomotive à vapeur a été construite par Richard Trevithick. Les locomotives ont permis de développer des réseaux ferroviaires, facilitant le commerce, l'urbanisation et la mobilité des populations. Parallèlement, des bateaux à vapeur comme ceux développés par Robert Fulton ont révolutionné le transport maritime et fluvial.

Les Conséquences Sociales et Économiques

Le développement des villes industrielles

La machine à vapeur a conduit à la création de vastes complexes industriels, notamment dans des villes comme Manchester en Angleterre, surnommée la "cité du coton". Ces centres industriels ont attiré des milliers de travailleurs, entraînant une urbanisation rapide.

L’émergence de nouvelles classes sociales

La Révolution industrielle a bouleversé les structures sociales. La classe ouvrière, employée dans les usines et les mines, s'est développée tandis que la bourgeoisie industrielle a pris une place dominante dans la société. Cette nouvelle organisation sociale a été à l'origine de tensions et de revendications qui ont débouché sur les premiers mouvements ouvriers.

L’Héritage de la Machine à Vapeur

Vers de nouvelles technologies

Bien que la machine à vapeur ait été peu à peu remplacée par des technologies plus avancées, comme les moteurs à combustion interne et les moteurs électriques, elle a posé les bases de l’industrialisation moderne. L’esprit d’innovation et d’efficacité qu’elle a inspiré se retrouve dans toutes les grandes révolutions technologiques qui ont suivi.

Un symbole de progrès

Aujourd’hui, la machine à vapeur est perçue comme le symbole d’une époque où l’ingéniosité humaine a transformé le monde. Elle est un témoignage du pouvoir de la technologie à modifier radicalement les sociétés et à ouvrir de nouvelles perspectives.

Lancement de la Révolution industrielle

La machine à vapeur a joué un rôle central dans le lancement de la Révolution industrielle, transformant à la fois les processus de production, les transports et la société elle-même. Elle a marqué une rupture nette avec les méthodes artisanales et a ouvert la voie à l'ère de l'industrialisation moderne. Grâce à des inventeurs tels que James Watt, la machine à vapeur a non seulement changé la manière dont les biens étaient produits, mais elle a également façonné le monde moderne en ouvrant une nouvelle ère de progrès technologique et de transformation sociale.

Les pandémies ont marqué l’histoire de l’humanité, laissant des traces indélébiles dans les sociétés, les cultures et les économies. Des épidémies dévastatrices comme la Peste Noire au XIVe siècle à la récente pandémie de COVID-19, ces crises sanitaires ont mis à l’épreuve notre résilience et ont conduit à des changements sociaux et médicaux majeurs. Cet article examine quelques-unes des pandémies les plus significatives de l’histoire, leurs causes, leurs conséquences et les leçons que nous en avons tirées.

La Peste Noire (1347-1351)

Origines et propagation

La Peste Noire, causée par la bactérie Yersinia pestis, a commencé en Asie avant de se propager à l'Europe par les routes commerciales. Les navires marchands transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des rats et des puces infectés, facilitant la transmission de la maladie.

Impact démographique et social

Cette pandémie a décimé environ un tiers de la population européenne, entraînant des changements profonds dans la structure sociale. La perte massive de vies a provoqué une pénurie de main-d'œuvre, augmentant les salaires et améliorant les conditions de travail pour ceux qui ont survécu. Elle a également conduit à des changements dans la religion, la culture et la perception de la santé publique.

La Grippe Espagnole (1918-1919)

Caractéristiques de la pandémie

La Grippe Espagnole est l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, infectant environ un tiers de la population mondiale et causant la mort de 50 à 100 millions de personnes. Ce virus de la grippe H1N1 s'est répandu rapidement en raison des mouvements de troupes pendant la Première Guerre mondiale.

Réponses et conséquences des pandémies

La réponse à la pandémie a varié d'un pays à l'autre, allant de la quarantaine à la fermeture des écoles et des lieux publics. La pandémie a mis en évidence l'importance de la santé publique et de la communication en temps de crise, et a conduit à des progrès significatifs dans la recherche sur les maladies infectieuses.

Le VIH/SIDA (1981-présent)

Découverte et propagation

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) a été identifié pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980. Initialement considéré comme une maladie touchant principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le virus a rapidement montré qu'il affectait tous les groupes de population.

Réactions sociétales et médicales

Le VIH/SIDA a conduit à la stigmatisation des personnes infectées et à des mouvements sociaux puissants pour l'égalité des droits et l'accès aux traitements. Les avancées dans le traitement antirétroviral ont transformé le VIH/SIDA d'une maladie mortelle à une maladie chronique, modifiant radicalement la vie des personnes vivant avec le virus.

La COVID-19 (2019-présent)

Origine et propagation

La COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2, a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Sa propagation rapide à l'échelle mondiale a conduit à des confinements stricts, à la fermeture des frontières et à un bouleversement sans précédent de la vie quotidienne.

Réponses sanitaires et sociales

Les gouvernements ont dû adopter des mesures de santé publique, telles que le port de masques, la distanciation sociale et la vaccination de masse. La pandémie a également mis en lumière des inégalités sociales et économiques, ainsi que l'importance de la coopération internationale en matière de santé publique.

Leçons tirées des pandémies

Importance de la préparation

Les pandémies passées et présentes soulignent l'importance d'une préparation adéquate, d'une surveillance efficace et d'une réponse rapide pour limiter la propagation des maladies infectieuses. Les systèmes de santé doivent être renforcés et les ressources allouées à la recherche et au développement de vaccins et de traitements.

Impact sur la société

Chaque pandémie a laissé des cicatrices, mais elle a également été le catalyseur de changements positifs. Elles ont souvent conduit à des avancées en matière de santé publique, de recherche médicale et de droits humains. Les leçons apprises doivent être appliquées pour mieux affronter les crises futures.

Face aux menaces sanitaires

Les grandes pandémies de l'histoire, de la Peste Noire à la COVID-19, nous rappellent à quel point l'humanité est vulnérable face aux menaces sanitaires. Cependant, elles illustrent également notre capacité à nous adapter et à évoluer en réponse à ces défis. En tirant parti des leçons du passé, nous pouvons mieux nous préparer à affronter les pandémies futures et renforcer notre résilience face aux crises sanitaires.

Au cours de l'histoire humaine, certaines inventions ont eu un impact révolutionnaire, transformant non seulement la société, mais aussi la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. Des outils rudimentaires aux technologies avancées, ces innovations ont façonné le cours de l'humanité et ont été le moteur de changements culturels, économiques et sociaux. Cet article explore les grandes inventions qui ont véritablement changé le monde, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur influence sur nos vies.

L’invention de la roue

Les origines de la roue

La roue, inventée vers 3500 av. J.-C. en Mésopotamie, est l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Initialement conçue pour la poterie, elle a rapidement trouvé son application dans le transport, permettant de déplacer des charges lourdes sur de longues distances.

L'impact sur le transport et le commerce

L'introduction de la roue a révolutionné les modes de transport. Les chariots tirés par des animaux ont facilité le commerce entre les régions, favorisant l'émergence de civilisations prospères. La roue a également joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures, permettant la construction de routes et de ponts.

L'imprimerie

L'innovation de Johann es Gutenberg

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie à caractères mobiles, une innovation qui a radicalement changé le paysage de la communication. Pour la première fois, des livres pouvaient être produits en série, rendant l'écriture accessible à un public plus large.

La diffusion des connaissances

L'imprimerie a permis la diffusion rapide des idées et des connaissances, jouant un rôle clé dans des mouvements historiques tels que la Renaissance et la Réforme. Elle a favorisé l'éducation et a contribué à l'émergence de sociétés plus éclairées, marquées par des débats intellectuels et des avancées scientifiques.

La machine à vapeur

L'invention et ses précurseurs

La machine à vapeur, développée au XVIIIe siècle par des inventeurs tels que James Watt, a été une avancée majeure de la Révolution industrielle. Elle a permis de transformer la chaleur en énergie mécanique, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production et de transport.

L'industrialisation et le changement social

L'usage de la machine à vapeur a facilité la mécanisation des usines, augmentant la production de biens et entraînant une urbanisation massive. Ce changement a modifié les structures sociales, avec l'émergence d'une classe ouvrière et des conditions de vie et de travail qui allaient devenir des enjeux majeurs au cours des siècles suivants.

L'électricité

Les découvertes fondamentales

L'électricité, bien que connue depuis l'Antiquité, a été véritablement exploitée à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux d'inventeurs comme Thomas Edison et Nikola Tesla. L'invention de l'ampoule électrique et le développement du courant alternatif ont transformé la vie quotidienne.

L'impact sur la société moderne

L'électricité a révolutionné l'industrie, les communications, et les modes de vie. Elle a permis l'émergence de nouveaux appareils électroménagers, d'industries basées sur l'énergie électrique et a transformé les villes grâce à l'éclairage public. Ce changement a également ouvert la voie à des innovations technologiques ultérieures.

L'Internet

Les débuts de l'Internet

L'Internet, né dans les années 1960 sous forme de projet de recherche militaire, a évolué pour devenir un réseau mondial d'échanges d'informations. La création du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 a facilité son utilisation par le grand public.

La révolution de la communication

L'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent, apprennent et se divertissent. Il a ouvert la porte à l'ère de l'information, permettant un accès sans précédent à des connaissances et des ressources, tout en redéfinissant les interactions sociales, les entreprises et le commerce mondial.

La biotechnologie

Les avancées en génétique

La biotechnologie, qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Les découvertes en génétique, notamment le séquençage du génome humain, ont transformé notre compréhension des maladies et de la biologie.

Les applications et leurs enjeux

Les applications de la biotechnologie, telles que les thérapies géniques, les OGM et les vaccins, ont suscité des débats éthiques et scientifiques. Ces innovations ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie, mais elles soulèvent également des questions sur la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éthique de la manipulation génétique.

La créativité et de l'ingéniosité humaines

Les grandes inventions qui ont changé le monde témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaines. Elles ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre avenir. En réfléchissant à ces innovations, il est essentiel de reconnaître leur impact durable sur la société et de considérer comment les prochaines grandes inventions pourraient à nouveau transformer notre façon de vivre et d'interagir. L'humanité est à un tournant, et les inventions d'aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir encore plus prometteur.

Thomas Alva Edison, l’un des inventeurs les plus influents de l’histoire moderne, a marqué le monde avec ses nombreuses inventions et contributions à la technologie. De l’ampoule électrique à l’invention du phonographe, Edison a révolutionné la vie quotidienne au XIXe et XXe siècles. Cependant, comme pour tout grand génie, la vie d'Edison a connu une fin. Cet article retrace les derniers jours de l’inventeur, son héritage et l’impact de sa disparition sur la société mondiale.

La santé déclinante d'Edison

Les années de gloire et d'usure

Après des décennies d’intense travail et d’innovation, la santé de Thomas Edison commença à décliner dans les années 1920. Ayant consacré sa vie à la recherche et au développement, son corps et son esprit avaient été soumis à une fatigue immense. Même s'il restait actif et continuait à superviser ses laboratoires, son rythme de travail diminua considérablement au fil des années.

Les premiers signes de maladie

À la fin des années 1920, Edison montra des signes d’affaiblissement notable. Il souffrait de diverses maladies, notamment des problèmes de digestion et d'insomnie, qui limitèrent ses activités. Malgré ces difficultés, Edison, fidèle à son caractère persévérant, continua à s'intéresser aux projets scientifiques et à suivre de près les évolutions technologiques de son temps.

Les derniers jours de Thomas Edison

Les adieux à Menlo Park et West Orange

Les deux laboratoires d'Edison, Menlo Park et plus tard West Orange, furent les lieux où l’inventeur consacra la majeure partie de sa vie à la recherche. Cependant, ses derniers mois furent marqués par des séjours fréquents à son domicile de Glenmont, où il passait ses journées entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs. À mesure que son état de santé empirait, il se retira progressivement des activités publiques.

La fin paisible du génie

Thomas Edison s'éteignit paisiblement dans son sommeil le 18 octobre 1931, à l'âge de 84 ans. Sa mort survint à son domicile à West Orange, New Jersey, entouré de sa femme, Mina, et de ses enfants. Le monde perdit alors l’un de ses plus grands inventeurs, un homme dont les découvertes avaient radicalement transformé la société moderne.

L'impact immédiat de sa mort

L'annonce mondiale de la disparition

La mort d’Edison fit immédiatement les gros titres à travers le monde. Les journaux annoncèrent avec gravité la perte du « Magicien de Menlo Park ». Les hommages affluèrent des quatre coins du globe, de personnalités politiques, de scientifiques et du grand public. Des hommes comme Henry Ford et Herbert Hoover, alors président des États-Unis, exprimèrent leur profond respect pour celui qui avait façonné une nouvelle ère de progrès technologique.

L'hommage national et mondial

Le président Hoover demanda que toutes les lumières du pays soient éteintes pendant une minute en hommage à Edison, l'homme qui avait donné la lumière au monde. Cet événement symbolique illustra l’immense reconnaissance du peuple américain et du monde entier pour cet inventeur visionnaire. En Europe et en Asie, des hommages similaires furent organisés, soulignant l'impact global de ses inventions.

L'héritage scientifique et industriel d'Edison

Les inventions qui ont changé le monde

Thomas Edison laisse derrière lui un héritage de plus de 1 000 brevets et des inventions qui ont radicalement changé la vie quotidienne. Ses travaux sur l’ampoule à incandescence, le phonographe, et les systèmes électriques ont non seulement inauguré l’ère de l’électricité moderne, mais ont aussi transformé les méthodes de production industrielle. De plus, son approche de la recherche scientifique, fondée sur l’expérimentation rigoureuse et la commercialisation des technologies, est restée un modèle pour les générations futures.

Le laboratoire d'Edison : un modèle de recherche moderne

Edison fut l’un des premiers à concevoir l’idée d’un laboratoire de recherche centralisé où des équipes de chercheurs travaillaient ensemble sur des projets complexes. Ce modèle devint la norme pour les entreprises technologiques du XXe siècle et au-delà. Des entreprises comme General Electric, qu’Edison avait cofondée, prospérèrent en s’appuyant sur cette philosophie de l'innovation continue.

Le mythe d'Edison après sa mort

L'élévation au statut de légende

Après sa mort, Thomas Edison devint une figure mythique de l'histoire scientifique et culturelle des États-Unis et du monde. Son parcours, symbolisant l'ascension d'un homme autodidacte devenu un pionnier de la technologie, inspira des générations de jeunes inventeurs. Des biographies, des films et des documentaires furent réalisés pour honorer sa mémoire et son œuvre.

Les controverses autour de son héritage

Bien que la plupart des éloges posthumes aient salué son génie et son caractère infatigable, certaines critiques émergèrent avec le temps. Edison fut critiqué pour sa rivalité avec Nikola Tesla et pour avoir parfois été impitoyable avec ses concurrents. Ces aspects plus sombres de sa personnalité ont enrichi le portrait complexe de l’homme, tout en n'enlevant rien à son immense contribution à la science.

Derniers Jours du Génie de l'Électricité

La mort de Thomas Edison en 1931 marqua la fin d'une ère, celle d’un inventeur visionnaire qui façonna le XXe siècle grâce à ses découvertes. L'influence de ses travaux se fait encore ressentir aujourd'hui, dans les foyers illuminés par l'électricité, dans la musique enregistrée, et dans l'approche scientifique de l'innovation. Si Edison est mort, son héritage continue de briller, illuminant les générations futures de la lumière de son génie créatif.

Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a marqué l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire de l’humanité. Cette tragédie a laissé des conséquences profondes sur les populations locales, sur l’environnement, et sur la perception globale de l’énergie nucléaire. Alors que les autorités soviétiques tentent de dissimuler l’ampleur de la catastrophe, les radiations se propagent à travers l'Europe, entraînant un réveil brutal pour la communauté internationale. Cet événement est devenu un symbole du danger nucléaire, du mensonge d'État et des risques environnementaux à long terme. L'histoire de Tchernobyl est celle d’une crise humaine et environnementale dont les répercussions continuent à se faire sentir des décennies plus tard.

La Centrale Nucléaire de Tchernobyl : Un Monument de la Technologie Soviétique

L'Union Soviétique et la Course à l’Énergie Nucléaire

Dans les années 1970, l'Union soviétique se lance dans une expansion massive de son parc nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques croissants. La centrale de Tchernobyl, située près de la ville de Pripiat, devient l'un des fleurons de cette stratégie, avec plusieurs réacteurs de type RBMK, une technologie alors perçue comme innovante.

La Construction de la Centrale et les Problèmes de Conception

La construction de la centrale de Tchernobyl commence en 1970. Cependant, dès les premières phases, des défauts de conception et des manquements dans la sécurité sont signalés. Les réacteurs RBMK utilisés à Tchernobyl se révèlent particulièrement instables en cas de panne, un problème qui sera tragiquement mis en évidence lors de l'accident.

Le 26 Avril 1986 : Une Nuit qui Change Tout

Les Tests et l’Explosion

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, une équipe d’ingénieurs effectue un test de sécurité sur le réacteur numéro 4 pour simuler une panne électrique. Une série d’erreurs humaines, combinées à des problèmes de conception du réacteur, conduit à une montée en puissance incontrôlée. À 01h23, une explosion massive souffle le couvercle du réacteur, libérant des tonnes de matières radioactives dans l’atmosphère.

Les Premières Réactions : Confusion et Déni

Dans les heures qui suivent l’explosion, les autorités de la centrale et le gouvernement soviétique sous-estiment ou minimisent l’ampleur de l’accident. Le feu dans le réacteur est combattu par des pompiers sans équipement de protection adéquat, tandis que la ville voisine de Pripiat continue de vivre normalement, ignorant la catastrophe qui se déroule à quelques kilomètres.

L'Évacuation et la Réaction Internationale

L’Évacuation Tardive de Pripiat

Ce n’est que 36 heures après l'explosion que les autorités soviétiques décident d’évacuer Pripiat, une ville de 50 000 habitants principalement composée de travailleurs de la centrale et de leurs familles. Les habitants quittent la ville en laissant derrière eux tous leurs biens, croyant que l’évacuation serait temporaire.

Les Révélations au Monde Extérieur

Pendant plusieurs jours, le gouvernement soviétique garde le silence sur l'accident. Ce n’est qu’après que des niveaux élevés de radiation soient détectés en Suède et dans d’autres pays européens que les autorités soviétiques admettent publiquement l'existence d’un accident nucléaire majeur. La communauté internationale commence alors à réaliser l'ampleur de la catastrophe.

Les Conséquences Sanitaires et Environnementales

L'Impact des Radiations sur la Santé

Les travailleurs de la centrale, les premiers pompiers et les « liquidateurs » envoyés sur place pour contenir la catastrophe sont les premières victimes des radiations. Beaucoup souffrent de maladies aiguës et meurent dans les semaines qui suivent. Des années plus tard, les effets à long terme sur la population locale, y compris une augmentation des cancers, des malformations congénitales et d’autres maladies, deviennent évidents.

La Zone d’Exclusion : Une Terre Abandonnée

Une zone d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale est établie, rendant cette région inhabitée pendant des décennies. La nature reprend rapidement ses droits dans cette zone abandonnée, mais les effets de la contamination radioactive persistent, rendant ces terres dangereuses pour l’homme.

La Gestion de la Crise et le Sarcophage

La Construction du Sarcophage

Dans les mois qui suivent l'accident, des milliers de liquidateurs sont envoyés à Tchernobyl pour construire un immense sarcophage en béton autour du réacteur détruit afin de contenir les radiations. Ce travail est extrêmement dangereux, et beaucoup de ces ouvriers seront gravement irradiés.

Le Nouveau Sarcophage : Une Solution à Long Terme

En 2016, un nouveau confinement en acier, financé par la communauté internationale, est installé autour du réacteur 4 pour remplacer l'ancien sarcophage en béton qui s’était détérioré. Ce nouveau dôme devrait contenir les radiations pendant au moins un siècle, mais la question du démantèlement complet de la centrale reste en suspens.

Tchernobyl Aujourd’hui : Héritage et Mémoire

Les Leçons de Tchernobyl pour l’Énergie Nucléaire

La catastrophe de Tchernobyl a eu un impact majeur sur la perception publique et politique de l'énergie nucléaire. Dans les années qui ont suivi, plusieurs pays ont revu leur politique énergétique, tandis que des normes de sécurité plus strictes ont été mises en place au niveau mondial pour prévenir de futures catastrophes.

La Mémoire de Tchernobyl : Un Site Historique

Aujourd’hui, la zone d’exclusion de Tchernobyl est devenue un lieu de mémoire et d’intérêt touristique. Des visites sont organisées pour voir les ruines de Pripiat, la centrale elle-même et la nature qui a regagné ces terres. Ce lieu rappelle les dangers des technologies mal contrôlées et l’importance des responsabilités en matière de sécurité nucléaire.

L'Impact Culturel : Tchernobyl dans les Médias

La catastrophe de Tchernobyl a également inspiré de nombreuses œuvres culturelles, du cinéma à la télévision, en passant par la littérature. En 2019, la mini-série « Chernobyl » a ramené l’attention mondiale sur cet événement, en soulignant les erreurs humaines et les mensonges qui ont exacerbé la crise.

Tchernobyl, une Tragédie Universelle

La catastrophe de Tchernobyl reste l'un des événements les plus tragiques de l'ère nucléaire, ayant changé à jamais notre vision de cette technologie. Ce désastre, causé par une combinaison d'erreurs humaines, de défaillances techniques et de mensonges politiques, a coûté des milliers de vies et a contaminé de vastes territoires. Mais il a aussi révélé les dangers de la négligence et de la désinformation, des leçons qui restent cruciales à l'heure où le monde continue d'explorer les potentiels et les risques de l’énergie nucléaire. Tchernobyl n'est pas seulement un accident historique, c'est un avertissement pour l'avenir.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp d'Auschwitz est devenu l'un des symboles les plus terribles du génocide orchestré par les nazis. Si les récits des survivants et les images des camps après leur libération ont révélé l'ampleur des atrocités, peu de personnes connaissent l’histoire de ceux qui, à l’époque, ont risqué leur vie pour révéler la vérité au monde. Parmi ces héros méconnus figure Witold Pilecki, un résistant polonais qui a volontairement accepté d’être interné à Auschwitz pour recueillir des informations sur les crimes commis derrière les barbelés. Cet article explore l’infiltration audacieuse de Pilecki dans le camp, son rôle crucial dans la collecte de renseignements et l'héritage de son courage inébranlable.

Contexte Historique d'Auschwitz

Les Camps de Concentration et d'Extermination

Le camp d'Auschwitz, situé en Pologne occupée, est devenu le symbole du génocide perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 1,1 million de personnes y ont trouvé la mort entre 1940 et 1945, principalement des Juifs, mais aussi des Polonais, des Tsiganes, des prisonniers de guerre soviétiques et des opposants politiques.

Le Fonctionnement d'Auschwitz-Birkenau

Auschwitz était divisé en plusieurs sections : Auschwitz I (le camp principal), Auschwitz II (Birkenau, le camp d'extermination), et Auschwitz III (Monowitz, un camp de travail). Birkenau, avec ses chambres à gaz et ses fours crématoires, est devenu l'épicentre de l'Holocauste.

Les Missions d'Infiltration

Les Risques d'une Mission Derrière les Barbelés

S'infiltrer à Auschwitz représentait une mission à haut risque, où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Peu d'agents osaient approcher ces lieux de mort, protégés par les nazis avec une vigilance extrême.

2.2. L'Importance du Renseignement

Les informations sur le fonctionnement d'Auschwitz étaient vitales pour la résistance. Les gouvernements alliés avaient besoin de preuves concrètes des crimes commis pour réagir efficacement.

Witold Pilecki, un Héros Oublié

Qui Était Witold Pilecki ?

Witold Pilecki, un officier polonais et membre de la résistance, est l'un des rares hommes à s'être volontairement infiltré à Auschwitz. En 1940, il se laissa arrêter par les Allemands afin de collecter des informations sur le camp.

L'Organisation d'un Réseau de Résistance