Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Politique

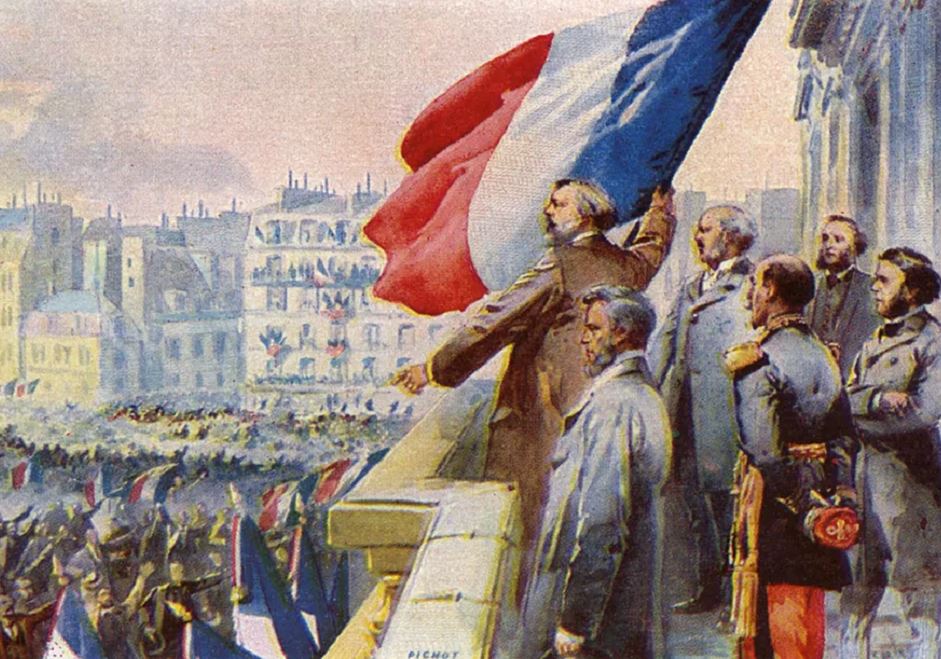

Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris, après la défaite humiliante de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan. Cet événement marque la fin du Second Empire et le retour d’un régime républicain qui, malgré les soubresauts de l’histoire, s’ancrera durablement en France. Une journée décisive pour la démocratie française, entre chaos militaire, agitation populaire et volonté politique.

Naissance de la Troisième République

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire

L’année 1870 s’ouvre sous tension. La France, dirigée par Napoléon III, entre en guerre contre la Prusse le 19 juillet. Ce conflit, motivé par une diplomatie maladroite et le désir d’enrayer la montée en puissance allemande, se révèle désastreux pour l’armée française. En quelques semaines, les défaites s’enchaînent, culminant avec la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870.

La nouvelle de cette reddition, vécue comme une trahison nationale, provoque une onde de choc dans tout le pays. À Paris, la colère populaire éclate. Le régime impérial est discrédité. L’heure est venue pour les républicains d’agir.

Une journée de soulèvement populaire à Paris

Le 4 septembre au matin, la foule se masse sur la Place de la Concorde, puis converge vers le Palais Bourbon, siège du Corps législatif. Elle exige la déchéance de l’Empereur et la proclamation immédiate de la République.

Sous la pression, les députés républicains prennent les devants. Parmi eux, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre ou encore Henri Rochefort, tous figures majeures de l’opposition au régime impérial. Ils se rendent à l’Hôtel de Ville de Paris, symbole de la démocratie depuis la Révolution française.

Dans l’après-midi, Léon Gambetta proclame solennellement la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, devant une foule immense et en liesse. C’est la naissance officielle de la Troisième République, sans violence ni bain de sang, mais dans une urgence absolue.

La formation du Gouvernement de la Défense nationale

Dans la foulée de la proclamation, un Gouvernement provisoire, baptisé Gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Il est chargé de poursuivre la guerre contre la Prusse, de défendre Paris et d’assurer la continuité de l’État.

Ce gouvernement est composé majoritairement de républicains modérés. Il inclut des personnalités comme Jules Favre (Affaires étrangères), Adolphe Crémieux (Justice) ou Ernest Picard (Intérieur), sous la présidence du général Louis-Jules Trochu.

Mais si la République est proclamée, elle ne repose encore sur aucune légitimité électorale. Il faudra attendre les élections de février 1871 pour qu’une Assemblée nationale soit élue — majoritairement monarchiste dans un premier temps.

La République proclamée, mais pas encore consolidée

Le 4 septembre 1870 ne marque pas seulement un changement de régime, mais aussi le début d’une nouvelle instabilité politique. Le Gouvernement de la Défense nationale doit affronter une situation dramatique : Paris est assiégé, la province est désorganisée, et la menace prussienne s’intensifie.

Gambetta, depuis Tours puis Bordeaux, tente d’organiser une résistance en province. Il s'envole même en ballon depuis Paris assiégé pour rallier les armées du sud. Malgré son énergie, la situation militaire reste désespérée. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Le traité de paix signé à Francfort en mai consacre la perte de l’Alsace et de la Moselle, un choc national.

Malgré ces débuts chaotiques, la République résiste. Elle surmonte la Commune de Paris (mars-mai 1871), les tentatives de restauration monarchique, et s'impose durablement à partir de 1875 avec l'adoption des lois constitutionnelles.

Anecdote : la proclamation improvisée d’une République attendue

Contrairement à 1848, où la Seconde République avait été proclamée après un soulèvement violent, la proclamation du 4 septembre 1870 se déroule sans effusion de sang. La foule ne cherche pas la vengeance, mais la restauration d’un idéal démocratique. Les drapeaux tricolores remplacent les aigles impériaux, et la Marseillaise résonne à nouveau dans Paris.

Une phrase célèbre de Victor Hugo, républicain de la première heure, illustre l’esprit du moment :

« La République est déclarée. Elle a été reçue avec une explosion d’enthousiasme. »

Un événement marquant dans la longue marche vers la démocratie

Le rétablissement de la République en 1870 est un moment-clé de l’histoire de France. Il marque la troisième tentative républicaine après celles de 1792 et de 1848, et cette fois-ci, elle s’inscrira dans la durée.

Ce régime va devenir le socle de la vie politique française, en dépit des crises (Affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, montée des extrêmes). Il jettera les bases des libertés fondamentales, de la laïcité et du suffrage universel.

La République surgit des ruines de l’Empire

Le 4 septembre 1870, la France bascule dans un nouveau chapitre de son histoire. Dans un moment de crise nationale, alors que l’Empire s’effondre sous les coups de la Prusse, le peuple et ses représentants proclament une République qui saura, malgré les épreuves, s’ancrer durablement dans le paysage politique français.

De cette journée est née une institution qui, bien que contestée et parfois mise à mal, est devenue le pilier de la démocratie française moderne. La Troisième République, issue de la défaite, incarne un espoir : celui d’un peuple qui choisit la liberté et la souveraineté populaire au cœur du chaos.

Lien Wikipédia pertinent :

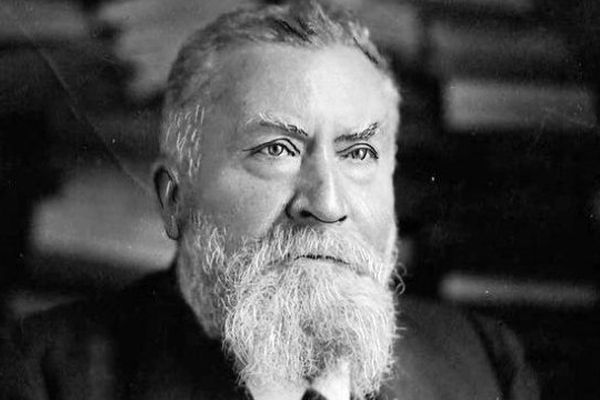

Jean Jaurès, figure emblématique du socialisme français, voit le jour le 3 septembre 1859 à Castres, dans le Tarn. Cette date marque le début d’une vie dédiée à la justice sociale, à la paix et à l’éducation. Philosophe, journaliste, député et orateur hors pair, Jaurès a profondément marqué l’histoire politique française. À travers cet article, découvrons son parcours, ses combats et l’héritage qu’il nous a légué.

Une enfance dans le Sud-Ouest rural

Né dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale, Jean Jaurès grandit à Castres, au cœur du département du Tarn. Son père, cultivateur aisé, lui inculque les valeurs de travail et d’honnêteté. Très tôt, le jeune Jean se distingue par ses aptitudes intellectuelles. Élève brillant, il intègre l’École normale supérieure à Paris en 1878, après avoir étudié au lycée Louis-le-Grand. Agrégé de philosophie, il devient professeur à Albi, puis à Toulouse.

L’influence de la philosophie sur sa pensée politique

La formation philosophique de Jaurès joue un rôle essentiel dans la construction de sa pensée. Il s’appuie notamment sur la tradition républicaine française, mais aussi sur des penseurs comme Kant, Hegel et Jules Michelet. Pour lui, la République ne peut se limiter à des institutions : elle doit incarner la justice sociale. Il affirme : « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

Une entrée remarquée en politique

Jean Jaurès est élu député républicain en 1885 à 26 ans, représentant le Tarn. S’il débute comme modéré, c’est l’affaire de Carmaux, en 1892, qui opère un tournant décisif dans son engagement. Lorsque les mineurs de Carmaux se mettent en grève, Jaurès prend fait et cause pour eux. Il devient alors le défenseur des ouvriers, utilisant ses talents d’orateur pour dénoncer l’exploitation capitaliste.

Le socialisme, une vocation humaniste

Au fil des années, Jaurès se rapproche des idées socialistes. Il milite pour l’unité des différentes tendances socialistes françaises. En 1905, il joue un rôle central dans la fondation de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière). Pour lui, le socialisme doit conjuguer démocratie politique et justice sociale. Il écrit : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »

Un combat pour la paix et la justice

Jaurès consacre les dernières années de sa vie à lutter contre la montée des nationalismes en Europe. À la veille de la Première Guerre mondiale, il s’oppose fermement au conflit et milite pour la paix. Il tente d’unir les ouvriers européens contre la guerre. Ce pacifisme lui vaut l’hostilité des nationalistes français.

Un assassinat politique

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné à Paris par un jeune nationaliste, Raoul Villain. Sa mort précipite l’entrée de la France dans la guerre. Son assassinat marque la fin d’une époque et le début d’un conflit meurtrier. La République perd alors l’un de ses plus grands défenseurs.

Un héritage toujours vivant

Jean Jaurès continue d’inspirer les générations. Son nom est omniprésent dans l’espace public français : rues, écoles, stations de métro, et même timbres à son effigie. Son œuvre écrite, notamment ses discours à la Chambre, reste une référence pour les défenseurs de la justice sociale. La pensée de Jaurès résonne encore dans les débats contemporains sur l’égalité, la démocratie et la paix.

Citations emblématiques

-

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

-

« Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. »

-

« L’humanité est maudite si elle n’essaie pas d’en sortir par le socialisme. »

Un penseur pour notre temps

Plus d’un siècle après sa mort, Jean Jaurès reste un modèle d’engagement. Dans un monde en proie aux inégalités et aux tensions, sa vision humaniste, sociale et pacifique demeure d’une brûlante actualité. Se souvenir de Jaurès, c’est se souvenir qu’une autre voie est toujours possible.

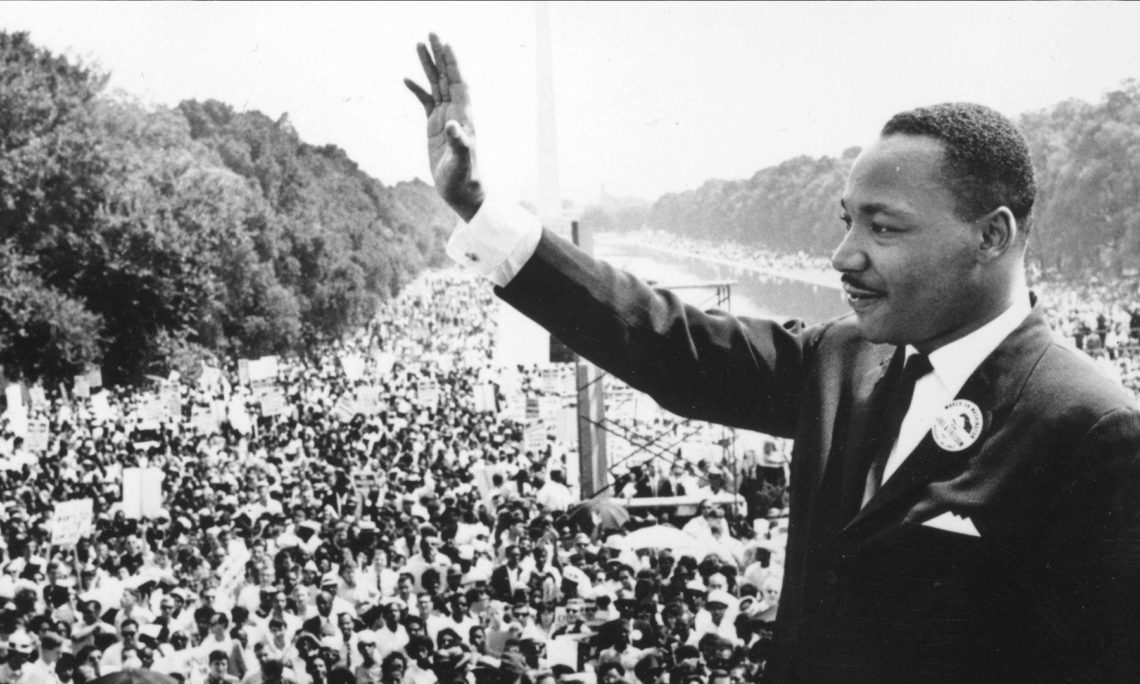

Le 28 août 1963, à Washington D.C., un homme noir, costume sombre et voix vibrante, s’élève devant plus de 250 000 personnes pour prononcer l’un des discours les plus marquants de l’histoire contemporaine : "I Have a Dream". Ce jour-là, Martin Luther King Jr. ne parle pas seulement aux Américains, mais au monde entier. Avec des mots puissants, poétiques et révolutionnaires, il incarne l’aspiration à la justice, à l’égalité et à la paix entre les races. Un moment gravé dans la mémoire collective comme le tournant symbolique du mouvement des droits civiques.

La Marche sur Washington : un tournant pacifique et massif

Un rassemblement historique pour l’emploi et la liberté

Le 28 août 1963, plus de 250 000 manifestants convergent vers la capitale des États-Unis pour participer à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (March on Washington for Jobs and Freedom). L’objectif ? Dénoncer la ségrégation raciale, le racisme systémique et les inégalités économiques qui touchent les Afro-Américains.

Parmi les organisateurs, on retrouve les grandes figures du mouvement, comme A. Philip Randolph, Bayard Rustin, John Lewis, mais c’est Martin Luther King qui marquera les esprits à jamais.

Un contexte de tensions raciales extrêmes

En 1963, les États du Sud pratiquent encore une ségrégation légale dans les écoles, les transports, les lieux publics. Les violences policières sont fréquentes, et les assassinats racistes impunis. Dans ce climat tendu, la Marche sur Washington est un pari risqué, mais les organisateurs veulent démontrer que la lutte pour les droits civiques peut être non-violente et digne.

Martin Luther King : le pasteur devenu leader de la conscience américaine

Un orateur hors du commun

Né en 1929 à Atlanta, Martin Luther King Jr. est un pasteur baptiste formé à la théologie et profondément influencé par Gandhi. Dès 1955, il devient le visage du boycott des bus de Montgomery après l’arrestation de Rosa Parks. Il prône la désobéissance civile pacifique, inspirée des principes chrétiens et de la non-violence gandhienne.

À Washington, ce 28 août, il s’avance devant le Lincoln Memorial, là où, symboliquement, Abraham Lincoln avait libéré les esclaves un siècle plus tôt, et où résonne encore le rêve inachevé de justice.

Un discours d’improvisation inspirée

Le discours de Martin Luther King était initialement prévu comme un plaidoyer bien rédigé et sobre. Mais, porté par l’émotion, il s’écarte de ses notes lorsqu’une voix dans la foule – celle de la chanteuse Mahalia Jackson – lui crie :

« Tell them about the dream, Martin! »

Alors, il improvise la deuxième moitié du discours : celle que le monde retiendra.

"I Have a Dream" : un message universel

La puissance de la répétition et de la poésie

King utilise l’anaphore "I have a dream…" pour structurer son discours comme un poème, une incantation. Chaque phrase ouvre une vision d’espoir et de fraternité. Il imagine un futur où les enfants noirs et blancs se tiendront la main, où la liberté sera vécue dans tous les États, du Mississippi à New York.

Il dit :

« I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. »

Il convoque à la fois la Bible, la Constitution américaine, la Déclaration d’indépendance, et la culture populaire pour tisser un discours profondément ancré dans l’histoire américaine.

Une dénonciation ferme, mais pacifique

King rappelle aussi l’urgence de la situation :

« We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. »

Mais il insiste : pas de haine, pas de vengeance, seulement la dignité, la justice, et la force morale de l’amour.

L’impact immédiat et mondial du discours

Une secousse médiatique et politique

Le discours est diffusé en direct à la radio et à la télévision. Dans les jours qui suivent, les journaux du monde entier publient des extraits. Le gouvernement Kennedy, jusque-là hésitant, commence à soutenir plus ouvertement le mouvement des droits civiques.

Un an plus tard, en 1964, le Civil Rights Act est adopté, interdisant officiellement la ségrégation raciale dans les lieux publics et les écoles.

Le prix Nobel et l’assassinat de King

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix. Il devient alors une figure mondiale de la lutte pour les droits humains.

Mais le 4 avril 1968, à Memphis, il est assassiné par James Earl Ray. Sa mort choque la planète. Pourtant, son rêve continue de résonner dans chaque mouvement pour la justice et l’égalité.

Une mémoire vivante, toujours actuelle

Un discours enseigné, chanté, célébré

"I Have a Dream" est aujourd’hui étudié dans les écoles, repris dans des chansons, affiché dans des manifestations. Le 3e lundi de janvier, les États-Unis célèbrent le Martin Luther King Day, jour férié national depuis 1986.

En 2011, un mémorial Martin Luther King Jr. a été inauguré à Washington, à quelques mètres du Lincoln Memorial, là même où il avait rêvé à haute voix en 1963.

Des luttes toujours en cours

Si des avancées majeures ont eu lieu depuis ce discours, les inégalités raciales persistent. Le mouvement Black Lives Matter, né en 2013, a ravivé l’héritage de Martin Luther King, en s’inscrivant dans sa lignée morale tout en pointant les limites des réformes symboliques.

La lutte pour la justice raciale, sociale et économique demeure plus que jamais d’actualité.

Le jour où les mots ont changé l’histoire

Le 28 août 1963, Martin Luther King Jr. n’a pas seulement parlé d’un rêve. Il a créé un mythe collectif, une vision commune qui transcende les frontières, les couleurs et les époques. Son discours est devenu une boussole morale, un repère dans les heures sombres comme dans les combats d’espoir.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

À la veille de la Première Guerre mondiale, alors que les tensions diplomatiques et militaires s’exacerbent en Europe, un événement tragique vient bouleverser la France : l’assassinat de Jean Jaurès. Ce leader socialiste, fervent défenseur de la paix et opposant résolu à l’entrée en guerre, est abattu à Paris le 31 juillet 1914. Ce meurtre marque un tournant tragique dans l’histoire française et européenne, précipitant le basculement vers un conflit mondial.

Qui était Jean Jaurès ?

Un intellectuel et homme politique hors norme

Jean Jaurès, né en 1859 à Castres dans le Tarn, est un brillant normalien, agrégé de philosophie, devenu député républicain, puis l’un des fondateurs du socialisme français. Doté d’une éloquence remarquable, il s’impose comme une figure centrale de la gauche et un défenseur infatigable des classes populaires.

L’unificateur du socialisme français

Jaurès joue un rôle clé dans la création de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905. Il milite pour l’unité des travailleurs et promeut un socialisme démocratique, humaniste et anticlérical. Il dirige le journal L’Humanité, tribune de ses idées pacifistes et sociales.

Le contexte international de l'été 1914

L'Europe au bord du gouffre

L’été 1914 est marqué par une montée des tensions entre les grandes puissances européennes après l’attentat de Sarajevo du 28 juin, qui coûte la vie à l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Le jeu des alliances précipite l’Europe vers un conflit généralisé.

Le rôle de Jaurès dans la lutte contre la guerre

Alors que les nations se préparent à la mobilisation, Jaurès tente de freiner l’élan belliciste. Il participe à des congrès internationaux et appelle à la solidarité ouvrière pour empêcher la guerre. Le 25 juillet, il parle devant une foule au Pré-Saint-Gervais, dénonçant "la logique des fusils" et appelant à la fraternité des peuples.

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. » — Jean JaurèsLe 31 juillet 1914 : Un crime politique

L’assassinat au Café du Croissant

Le soir du 31 juillet, Jaurès dîne avec ses collaborateurs au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Il relit des télégrammes venus d’Allemagne, espérant encore éviter la guerre. C’est alors qu’un homme, Raoul Villain, nationaliste exalté, tire deux balles dans la tête de Jaurès à travers la vitre. Il meurt sur le coup.

Raoul Villain : un assassin méconnu

Raoul Villain, âgé de 29 ans, est un étudiant en lettres déséquilibré, membre de ligues patriotiques. Pour lui, Jaurès est un traître qui empêche la France de se préparer à la guerre. Son geste vise à faire taire celui qu’il considère comme un obstacle à la mobilisation.

Les répercussions immédiates

Une onde de choc en France

L’assassinat provoque une émotion immense, mais la mobilisation générale proclamée le 1er août relègue rapidement la mort de Jaurès au second plan. Les socialistes, malgré leur douleur, se rallient à « l’Union sacrée », mettant entre parenthèses la lutte des classes au nom de la défense de la nation.

Une ironie tragique

Ironie du sort, la mort de Jaurès permet précisément ce qu’il redoutait : l’effacement des dernières résistances à la guerre. Celui qui incarnait la voix de la paix disparaît à la veille du chaos mondial. L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août.

Le procès et la mémoire

Un procès controversé

Jugé en 1919, Raoul Villain est acquitté, au grand scandale de la gauche française. Dans un climat d’après-guerre, marqué par le patriotisme exacerbé, l’assassin de Jaurès est vu comme un défenseur de la France, non comme un criminel politique.

Jaurès entre dans la légende

Dès lors, Jean Jaurès devient un martyr de la paix. Des rues, des écoles, des places portent son nom. Il est célébré à gauche comme un exemple de courage politique et d’engagement intellectuel. Son tombeau repose au Panthéon depuis 1924.

« Il n’y a pas d’idéal qui vaille une goutte de sang. » — Jean JaurèsUne perte immense pour la démocratie et la paix

L’assassinat de Jean Jaurès, au-delà de sa brutalité, symbolise l’échec des forces pacifistes face à la montée des nationalismes. Il nous rappelle combien la voix des consciences, même forte, peut être étouffée par la violence politique. Dans le tumulte des conflits mondiaux, l’héritage de Jaurès résonne encore comme un appel à la vigilance, à la paix, et à l'humanisme.

En mémoire d’une voix étouffée mais inoubliable

Le 31 juillet 1914 reste une date funeste, celle où l’Europe perd l’un de ses plus ardents défenseurs de la paix. La trajectoire de Jean Jaurès est un témoignage saisissant de l’engagement intellectuel au service de l’humanité. Son héritage, tant politique que moral, demeure d’une actualité brûlante dans un monde encore secoué par les conflits.

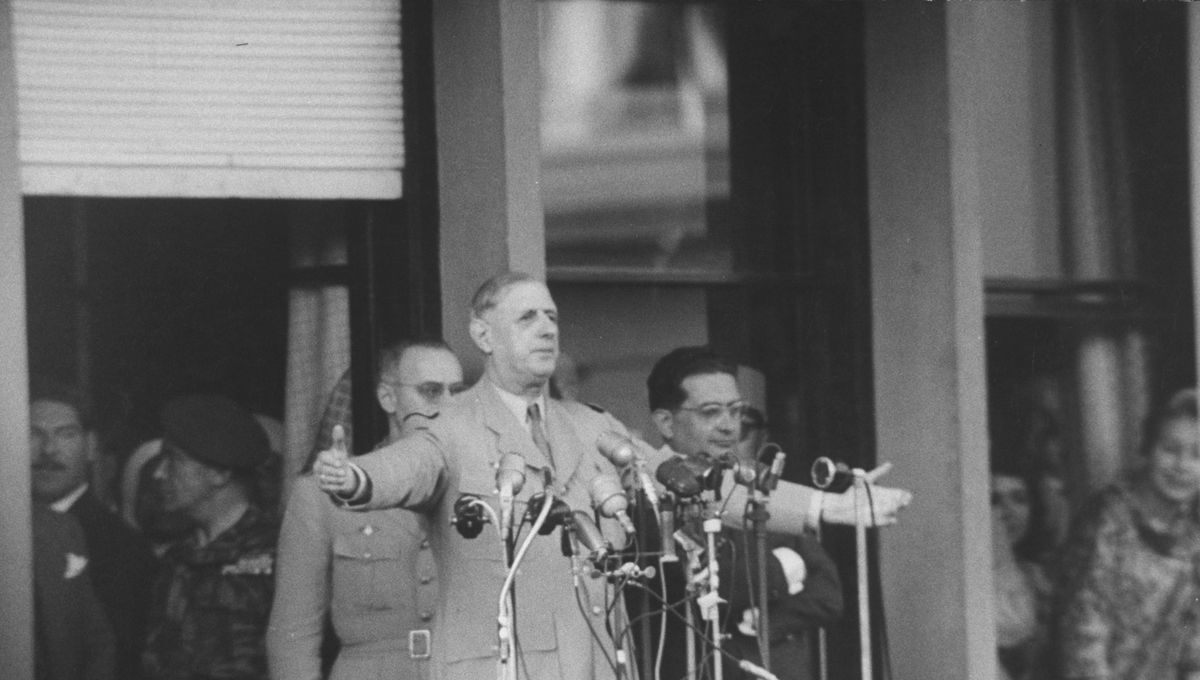

Le 24 juillet 1967, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le général Charles de Gaulle, président de la République française, prononce une phrase qui va marquer l'histoire des relations franco-canadiennes : "Vive le Québec libre !". Ce cri du cœur, perçu comme un soutien à l'indépendantisme québécois, provoque un séisme diplomatique et divise les opinions à travers le monde. Retour sur un discours qui fit trembler les colonnes du pouvoir.

Une visite d’État transformée en manifeste politique

Le général de Gaulle est invité au Canada à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal (Expo 67). Il entame une tournée triomphale en remontant le fleuve Saint-Laurent à bord du croiseur "Colbert". Partout où il passe au Québec, il reçoit un accueil enthousiaste, mêlant ferveur populaire et aspirations identitaires.

C'est dans ce contexte, le 24 juillet, que le président français s'adresse à une foule en liesse depuis le balcon de l’Hôtel de Ville de Montréal. Son discours, relativement classique au départ, s’achève par cette déclaration fracassante :

"Je vais vous confier un secret : ce soir, ici, et toute la journée, j’ai trouvé ce qu’il y a de plus grand dans le monde : c’est un peuple canadien français qui est en train de prendre en main son destin. Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français ! Et vive la France !"

Un choc diplomatique entre Paris et Ottawa

La réaction du gouvernement canadien est immédiate. Le Premier ministre Lester B. Pearson, outré, rappelle que le Canada est un pays unifié et que son avenir ne saurait être dicté par une puissance étrangère. La visite de de Gaulle est abrégée : il annule la partie de son voyage prévue à Ottawa et rentre en France.

Les médias internationaux relaient l'incident, certains saluant le courage du général, d'autres dénonçant une ingérence inacceptable. Ce discours devient rapidement un sujet de débat au sein même de la diplomatie française, partagée entre le respect de la souveraineté canadienne et la volonté de soutenir les minorités francophones.

Le contexte québécois : un nationalisme en éveil

Dans les années 1960, le Québec vit la "Révolution tranquille", une période de profondes transformations sociales et politiques. Le sentiment nationaliste québécois gagne en puissance, nourri par une volonté de modernisation, de réforme de l'Église, de contrôle des ressources et de reconnaissance de la culture francophone.

Les paroles de de Gaulle résonnent donc comme un encouragement : elles renforcent les mouvements souverainistes et seront brandies comme un symbole pendant les décennies suivantes. Le Parti québécois, fondé en 1968, et les deux référendums de 1980 et 1995 trouvent en ce discours une légitimité historique.

Un discours prémédité ou improvisé ?

Les historiens débattent encore de l’intention exacte du général. Pour certains, la formule "Vive le Québec libre !" fut improvisée, portée par l’enthousiasme du moment. Pour d’autres, elle était dûment réfléchie et visait à envoyer un message politique fort.

Ce qui est certain, c’est que de Gaulle croyait fermement à la décolonisation et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il considérait le Québec comme une province opprimée culturellement par le pouvoir anglo-canadien.

Une phrase, un symbole

"Vive le Québec libre !" est devenue l’une des citations les plus célèbres de la Ve République. Gravée dans la mémoire collective, elle dépasse le cadre du discours pour incarner un mouvement. Les souverainistes québécois la reprennent dans leurs discours, leurs affiches, leurs chansons.

En France, le discours de Montréal a suscité un débat sur la portée de la politique extérieure et la place de la francophonie. De Gaulle, fidèle à sa vision d’une France libre et influente, n’a jamais renié ses paroles.

Un cri qui résonne encore dans l’Histoire

Le discours de Charles de Gaulle le 24 juillet 1967 fut un moment charnière dans l'histoire du Québec moderne. Il souligna l’aspiration à l’autonomie d’une nation au sein d’un pays bilingue, et il rappela au monde que les mots peuvent ébranler les frontières autant que les armes.

Le 18 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la République. Ce soulèvement militaire marque le début de l’un des conflits les plus meurtriers et emblématiques du XXe siècle : la guerre civile espagnole (1936-1939). En trois ans de combats sanglants, cette guerre oppose les Républicains, défenseurs d’une démocratie réformiste, aux Nationalistes menés par le général Franco, soutenus par les régimes fascistes européens. Elle sera un laboratoire de la guerre totale, annonçant l’affrontement idéologique de la Seconde Guerre mondiale.

Un contexte explosif : tensions sociales, politiques et religieuses

L’instabilité de la Seconde République espagnole

La Seconde République, proclamée en avril 1931, promet modernisation, réforme agraire, laïcité et démocratie. Mais elle se heurte à de puissantes résistances : l’Église, les grands propriétaires terriens, l’armée et la monarchie. À gauche, syndicats anarchistes et marxistes trouvent les réformes trop timides. À droite, les conservateurs dénoncent un projet anticlérical et bolchévique.

Les élections de février 1936 voient la victoire du Front populaire, une coalition de gauche. L’atmosphère est tendue, les violences politiques se multiplient. L’assassinat du chef monarchiste José Calvo Sotelo le 13 juillet 1936 déclenche l’insurrection tant attendue par les militaires conspirateurs.

Le soulèvement militaire

Le 17 juillet 1936, la révolte commence au Maroc espagnol, puis s’étend à plusieurs garnisons d’Espagne. Le 18 juillet, elle prend une ampleur nationale. C’est le début de la guerre civile. Le général Francisco Franco, jusque-là relativement en retrait, devient rapidement le chef incontesté du camp nationaliste.

Deux camps, deux visions irréconciliables

Les Républicains : défense de la démocratie et réformes sociales

Le camp républicain regroupe des forces hétérogènes : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, républicains modérés. Ils défendent le suffrage universel, la laïcité, les droits des travailleurs, la réforme agraire. Mais cette diversité sera aussi leur faiblesse : divisions internes, luttes intestines, rivalités sanglantes comme à Barcelone en mai 1937.

Ils reçoivent un soutien limité de l’Union soviétique et des Brigades internationales, composées de volontaires antifascistes venus du monde entier (notamment français, allemands, américains). George Orwell et Ernest Hemingway feront partie de ceux qui relateront cette guerre au nom de la liberté.

Les Nationalistes : ordre, catholicisme et autoritarisme

Franco impose une discipline de fer à une coalition de conservateurs, monarchistes, fascistes (Phalange) et traditionalistes carlistes. Ils prônent le retour à l’ordre, à la foi catholique, à l’unité de l’Espagne, et rejettent toute forme de républicanisme.

Le camp nationaliste bénéficie très tôt d’un soutien militaire massif de l’Allemagne nazie (aviation, artillerie) et de l’Italie fasciste (chars, troupes régulières). Ces appuis vont jouer un rôle décisif dans la victoire de Franco.

Une guerre d’une violence inouïe

Bombardements et terreur

La guerre civile espagnole est l’un des premiers conflits modernes où les civils deviennent des cibles. Le bombardement de Guernica par l’aviation allemande (Légion Condor) en avril 1937 fait plus de 1 500 morts et traumatise l’opinion internationale. Pablo Picasso en fera une toile symbole de l’horreur.

Des massacres de masse sont commis des deux côtés : répression de l’Église et des élites par les Républicains, fusillades et purges systématiques par les Nationalistes. La guerre devient une guerre d’extermination de l’ennemi politique.

Les chiffres de la tragédie

Entre 1936 et 1939 :

-

Près de 500 000 morts

-

Des centaines de milliers d’exilés vers la France, le Mexique ou l’URSS

-

Des villes et villages rasés

-

Un traumatisme national durable

Une victoire des Nationalistes, une dictature de 36 ans

La chute de Madrid et la fin du conflit

En mars 1939, les Républicains sont vaincus militairement. Le 1er avril 1939, Franco annonce officiellement la fin de la guerre. Il devient le Caudillo (chef) de l’Espagne. Une dictature militaire, catholique et ultraconservatrice s’installe pour plus de trois décennies.

La répression et le silence

Les premières années du franquisme sont marquées par une répression féroce : exécutions, emprisonnements, camps de travail. Toute référence à la République est effacée. L’Église retrouve son pouvoir, les langues régionales sont interdites, la censure devient totale.

Franco restera au pouvoir jusqu’à sa mort en 1975. La transition démocratique espagnole commencera seulement après cette date.

Une guerre mondiale miniature

Un affrontement idéologique précoce

La guerre civile espagnole est souvent considérée comme le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose déjà fascisme et démocratie, totalitarisme et libertés, propagande et vérité. C’est une guerre où l’aviation, les blindés, la terreur psychologique sont testés grandeur nature.

L’indifférence des démocraties

Les démocraties occidentales (France, Royaume-Uni) choisissent une politique de non-intervention, refusant d’aider les Républicains, par peur de provoquer un conflit plus large. Ce silence sera plus tard interprété comme une lâcheté complice.

En revanche, les totalitarismes (Hitler, Mussolini, Staline) n’hésitent pas à intervenir massivement. L’Espagne devient un théâtre d’affrontement indirect entre puissances rivales.

Le 14 juillet 2002, lors du traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, une tentative d'assassinat contre le président de la République française, Jacques Chirac, est déjouée de justesse. Cet événement, pourtant spectaculaire et symboliquement puissant, reste aujourd'hui largement méconnu du grand public. Plongée dans les faits, les motivations de l'auteur, et les conséquences politiques de cette journée tendue sous le ciel de Paris.

Un 14 juillet sous haute surveillance

La cérémonie : un moment solennel de la République

Comme chaque année depuis plus d’un siècle, le 14 juillet est célébré par un défilé militaire sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République. En 2002, Jacques Chirac vient d’être réélu quelques mois plus tôt face à Jean-Marie Le Pen, dans un contexte politique marqué par une forte mobilisation contre l’extrême droite.

Ce jour-là, les forces de sécurité sont déployées en nombre, la menace terroriste étant bien présente dans les esprits, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001.

Une faille dans la foule

C’est au moment du passage de la voiture présidentielle, aux alentours de 10h45, qu’un jeune homme armé sort un fusil à pompe dissimulé dans un étui de guitare. Placé dans la foule, il tente de tirer en direction du cortège présidentiel. Heureusement, plusieurs spectateurs alertent rapidement les forces de l’ordre, qui interviennent avant qu’un deuxième coup de feu puisse être tiré. Le tir, mal ajusté, n’a pas atteint sa cible.

Maxime Brunerie : le profil d’un jeune extrémiste

Un homme seul, radicalisé sur Internet

L’auteur de la tentative d’assassinat s’appelle Maxime Brunerie, un étudiant en comptabilité de 25 ans, originaire de Courcouronnes. Il est alors lié à des mouvances néonazies et proches de l’extrême droite radicale, notamment Unité Radicale, un groupuscule dissous peu après l’attentat.

Brunerie laisse avant son acte un message sur un forum d’extrême droite : « Regardez bien la télé ce dimanche, je vais faire un truc historique ». Une annonce glaçante qui ne sera repérée qu’après coup.

Troubles psychologiques et projet suicidaire

Lors de l’enquête, Brunerie affirme qu’il voulait se faire tuer par les policiers après son geste. Les experts psychiatres diagnostiquent chez lui des troubles de la personnalité. L’opinion publique découvre ainsi que cet acte, s’il est clairement politique, est aussi le fruit d’une profonde détresse personnelle et d’une radicalisation solitaire.

Un attentat déjoué aux conséquences politiques immédiates

Dissolution d’Unité Radicale

Suite à l’attentat manqué, le ministère de l’Intérieur réagit immédiatement : le groupuscule Unité Radicale est dissous par décret le 6 août 2002, en raison de son idéologie et de ses liens avec Brunerie. Cette décision marque un tournant dans la politique de surveillance des mouvements ultra-nationalistes en France.

Réflexion sur la sécurité présidentielle

L’attentat interroge également sur les failles de sécurité : comment un individu a-t-il pu approcher si facilement du convoi présidentiel avec une arme ? Le dispositif est depuis repensé, avec une meilleure coordination entre police, gendarmerie, et services de renseignement.

Un acte presque oublié par la mémoire collective

Peu de commémorations, peu de rappels

Contrairement à d’autres tentatives d’attentat contre des chefs d’État, celle du 14 juillet 2002 n’a jamais vraiment marqué la mémoire nationale. Peu évoquée dans les médias ou les ouvrages d’histoire contemporaine, elle reste un fait divers pour beaucoup, malgré sa gravité.

Cela s’explique en partie par son échec, mais aussi par la personnalité de l’auteur, isolé, sans réseau structuré, et par la volonté des autorités de ne pas lui offrir de tribune.

Jacques Chirac, stoïque et silencieux

Le président Jacques Chirac, fidèle à son style discret, a très peu commenté cette tentative contre sa vie. Il poursuit la cérémonie comme si de rien n’était. Ce sang-froid est salué à l’époque, mais contribue aussi à banaliser l’événement aux yeux de l’opinion.

Une alerte face à la radicalisation silencieuse

L’attentat manqué contre Jacques Chirac en 2002 révèle à quel point la menace peut surgir d’individus isolés, radicalisés en silence, souvent via Internet. À une époque où les forums extrémistes prolifèrent, cette affaire fut l’un des premiers signaux d’alerte sur le terrorisme d’ultra-droite en Europe.

Depuis, plusieurs événements similaires ont montré que le danger ne vient pas seulement de réseaux islamistes, mais aussi de jeunes hommes, souvent désœuvrés, qui s’imaginent héros d’une guerre fantasmatique contre la démocratie.

Une tentative d’assassinat révélatrice d’un malaise profond

Le 14 juillet 2002 aurait pu entrer dans l’histoire comme une journée tragique pour la République. Grâce à l’intervention rapide de citoyens et de la police, le pire a été évité. Mais cet événement met en lumière des enjeux encore actuels : la fragilité de nos démocraties face à l’extrémisme, le rôle d’Internet dans les processus de radicalisation, et la nécessité d’une vigilance constante. Plus qu’un simple fait divers, cette tentative ratée d’assassinat contre Jacques Chirac est un signal d’alarme toujours pertinent.

Le 14 juillet 1789 marque un tournant décisif de l’histoire de France. Ce jour-là, les Parisiens prennent d’assaut la Bastille, une forteresse royale, symbole de l’absolutisme et de l’arbitraire monarchique. Cet événement spectaculaire devient rapidement l’emblème de la Révolution française, enclenchant un processus politique, social et culturel qui bouleversera la France et inspirera le monde entier.

Une monarchie à bout de souffle

Une crise économique et sociale profonde

À la fin du XVIIIe siècle, la France est plongée dans une grave crise financière. Le royaume est endetté à cause des guerres coûteuses, notamment la guerre d'indépendance américaine, à laquelle la France a participé. Les récoltes sont mauvaises, les prix explosent, et la famine menace les plus pauvres.

Un pouvoir royal contesté

Le roi Louis XVI, mal conseillé et hésitant, convoque les États généraux en mai 1789 pour faire face à la crise. Ce rassemblement des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) se transforme rapidement en bras de fer politique. Le Tiers État se proclame Assemblée nationale, affirmant représenter le peuple souverain.

Une tension qui monte à Paris

Pendant ce temps, à Paris, la rumeur enfle : le roi préparerait un coup de force contre l'Assemblée nationale. Le peuple, inquiet, s’arme. Des tensions éclatent entre soldats et citoyens. Le licenciement de Necker, ministre populaire, met le feu aux poudres.

La Bastille : un symbole honni

Une prison au cœur de l’imaginaire populaire

Bien que la Bastille ne renferme que sept prisonniers le 14 juillet 1789, elle est perçue comme un lieu de terreur et d'injustice. Forteresse austère, elle incarne l’arbitraire royal, où les lettres de cachet permettaient d’enfermer sans procès.

Un objectif stratégique

Au-delà du symbole, la Bastille possède une réserve d’armes et de poudre, ce qui en fait un objectif militaire pour les insurgés. Le peuple parisien, déjà armé de fusils pris aux Invalides, cherche désespérément de la poudre pour se défendre contre les troupes royales.

Le déroulement de l’assaut

Un soulèvement populaire spontané

Le 14 juillet au matin, des milliers de Parisiens se dirigent vers la Bastille. Après des négociations confuses avec le gouverneur Bernard-René de Launay, l’assaut est lancé. Les combats sont violents et durent plusieurs heures.

Une victoire éclatante

Vers 17 heures, la Bastille tombe. Launay est capturé puis lynché par la foule. La victoire est totale : le peuple a pris le dessus sur une institution monarchique. C’est un choc politique : pour la première fois, la souveraineté populaire triomphe de l’absolutisme.

Réactions et conséquences immédiates

L’effroi à Versailles

Louis XVI est informé dans la nuit. À la question « C’est une révolte ? », son conseiller lui répond : « Non Sire, c’est une révolution. » Le roi doit reculer : il rappelle Necker et accepte la cocarde tricolore portée par La Fayette.

La naissance d’un nouveau pouvoir

Les Parisiens forment une Garde nationale, élisent des représentants municipaux, et commencent à organiser une administration populaire. C’est la fin du pouvoir absolu du roi à Paris.

L’effet domino dans toute la France

La prise de la Bastille entraîne des soulèvements dans d’autres villes. En province, les châteaux sont attaqués, les seigneurs fuient. C’est le début de la « Grande Peur » qui pousse l’Assemblée nationale à abolir les privilèges dans la nuit du 4 août 1789.

L’héritage révolutionnaire du 14 juillet

Une mémoire nationale

Dès 1790, le 14 juillet est célébré par la Fête de la Fédération, symbole d’unité nationale. En 1880, il devient officiellement fête nationale, célébrant non seulement la prise de la Bastille mais aussi les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.

Une inspiration mondiale

La Révolution française et la chute de la Bastille inspirent les mouvements de libération dans le monde entier. L’écrivain américain Thomas Jefferson, alors ambassadeur à Paris, écrit : « La Révolution française a réveillé l’esprit de liberté dans l’humanité tout entière. »

Un symbole toujours vivant

Aujourd’hui, le 14 juillet donne lieu à des défilés, feux d’artifice et célébrations dans toute la France. Mais c’est aussi un jour de mémoire, rappelant que le peuple peut faire l’histoire lorsqu’il décide de se lever.

La flamme de la liberté ne s’éteint jamais

La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 reste bien plus qu’un simple événement militaire ou symbolique. Elle incarne le basculement d’un monde vers un autre, l’émergence de la citoyenneté, la chute de l’absolutisme et le début d’une quête universelle pour les droits de l’homme. En renversant la forteresse, le peuple français n’a pas seulement ouvert une prison : il a ouvert la voie à une nouvelle ère.

Le 13 juillet 1793, au cœur d’un Paris en ébullition révolutionnaire, un événement frappe l’opinion publique comme un coup de tonnerre : Charlotte Corday, une jeune femme venue de Normandie, assassine Jean-Paul Marat, figure emblématique du radicalisme révolutionnaire. Derrière ce geste dramatique, se cache une tension politique extrême, un combat idéologique acharné et une volonté farouche d’infléchir le cours de l’Histoire. Retour sur l’un des assassinats les plus marquants de la Révolution française.

Qui était Charlotte Corday ? Une figure de la République contrariée

Une jeune aristocrate cultivée

Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, née en 1768 à Saint-Saturnin-des-Ligneries, est issue d’une famille aristocratique ruinée. Orpheline de mère dès son plus jeune âge, elle est envoyée au couvent de Caen où elle se passionne pour la lecture. Rousseau, Voltaire, Plutarque deviennent ses références. L’esprit éclairé, elle s’intéresse aux idées nouvelles de la Révolution, mais s’oppose à sa tournure violente et à la Terreur qu’elle voit s’installer.

Une girondine convaincue

Charlotte Corday soutient les Girondins, modérés opposés à la Montagne radicale. En 1793, lorsque les Montagnards – dirigés notamment par Robespierre et Marat – font tomber les Girondins, elle y voit une trahison de l’idéal républicain. Elle considère que Marat incarne la dérive sanglante de la Révolution et prend la décision de l’éliminer pour, selon ses mots, « sauver la République ».

Jean-Paul Marat : le tribun de la Terreur

Un médecin devenu journaliste

Jean-Paul Marat, né en 1743, est d’abord médecin et homme de sciences avant de devenir l’un des journalistes les plus influents de la Révolution. À travers son journal L’Ami du peuple, il appelle régulièrement à la violence contre les ennemis de la République. Il incarne la voix du peuple, mais aussi une incitation constante à l’élimination physique des opposants.

Une figure controversée

Malade, souvent contraint de rester dans sa baignoire pour soulager une affection dermatologique chronique, Marat continue d’écrire et de piloter la Terreur. Admiré par les sans-culottes, haï par les Girondins, il symbolise la radicalisation de la Révolution. C’est dans cette baignoire qu’il trouvera la mort.

Le 13 juillet 1793 : une exécution politique

L’arrivée de Corday à Paris

Charlotte Corday arrive à Paris début juillet 1793, bien décidée à frapper. Elle achète un couteau de cuisine à l’échoppe d’un coutelier du Palais-Royal. Après plusieurs tentatives ratées pour approcher Marat, elle réussit à obtenir une entrevue sous prétexte de lui livrer des informations sur les Girondins réfugiés à Caen.

L’assassinat dans la baignoire

Ce samedi 13 juillet, elle est reçue par Marat dans sa salle de bains. Alors qu’il prend des notes, penché sur un papier, elle sort son couteau et le frappe en plein cœur. Marat meurt presque instantanément. Elle ne cherche pas à s’enfuir : elle est arrêtée sur place, déclarant avec fierté qu’elle « a tué un homme pour en sauver cent mille ».

Un procès rapide et une exécution exemplaire

Un jugement expéditif

Charlotte Corday est jugée le 17 juillet 1793. Elle ne nie rien, revendique son geste et reste impassible durant tout le procès. Elle déclare : « Je suis la seule responsable. » Ses déclarations impressionnent les juges et les chroniqueurs de l’époque.

Une exécution symbolique

Le 17 juillet, elle est guillotinée place de la Révolution. Dans un dernier élan d’ironie, elle demande au bourreau si en mourant, elle aura « encore le droit de se laver ». Un peintre italien, qui immortalise son exécution, est arrêté après avoir embrassé sa tête tranchée, preuve que son geste a frappé l’imaginaire collectif.

Conséquences politiques et symboliques

Une martyre pour les uns, une criminelle pour les autres

L’assassinat de Marat divise l’opinion. Les Montagnards le pleurent comme un martyr. David, peintre officiel de la Révolution, immortalise la scène dans une toile devenue célèbre : La Mort de Marat. Pour les Girondins et certains républicains modérés, Charlotte Corday devient une héroïne, presque une Jeanne d’Arc moderne.

Un basculement vers la Terreur

L’assassinat sert de prétexte aux Montagnards pour intensifier la Terreur. Robespierre justifie la répression des « ennemis de la Révolution » comme un devoir sacré. En tuant Marat, Charlotte Corday pensait éviter un bain de sang. Ironie tragique : son geste contribue à l’accélérer.

Une postérité ambivalente

Charlotte Corday dans la mémoire collective

Sa figure traverse les siècles. Tantôt célébrée par les républicains modérés, tantôt dénoncée comme une contre-révolutionnaire, Charlotte Corday fascine. Des écrivains comme Alphonse de Lamartine ou Stefan Zweig ont écrit sur elle. Sa lucidité, son calme face à la mort, et sa détermination en font une figure complexe de l’histoire française.

Marat, icône révolutionnaire

Quant à Marat, il devient une icône. Son buste est exposé dans la Convention, sa mémoire sanctifiée. Mais avec le temps, il est aussi critiqué pour ses excès, et sa part de responsabilité dans la violence révolutionnaire est réévaluée.

Un acte unique qui a changé la Révolution

Le meurtre de Marat par Charlotte Corday reste l’un des épisodes les plus saisissants de la Révolution française. Geste individuel contre un mouvement collectif, acte politique motivé par l’idéalisme autant que par le désespoir, il marque un tournant vers une répression encore plus dure. Il illustre aussi combien la Révolution a été traversée de tensions internes, de conflits de visions, et de figures passionnées qui ont façonné son cours tragique et grandiose.

Le 12 juillet 1793, sur les hauteurs de Ménilmontant, un événement discret allait marquer un tournant décisif dans l’histoire des communications modernes : Claude Chappe réalise le premier essai concluant de son télégraphe optique. En pleine Révolution française, cette invention permit de transmettre des messages à grande distance en quelques minutes, jetant les bases des systèmes de communication rapides et efficaces. Ce moment, souvent méconnu, mérite une plongée dans son contexte, ses protagonistes et ses conséquences.

Claude Chappe : un inventeur visionnaire dans une France en mutation

Un homme entre science et politique

Né en 1763, Claude Chappe est issu d’une famille bourgeoise. Initialement destiné à une carrière ecclésiastique, il se tourne rapidement vers les sciences. Dans une époque où les moyens de communication sont lents et peu fiables, Chappe rêve de transmettre les mots par la lumière et le mouvement. Aidé par ses frères, il met au point un système ingénieux de bras articulés visibles à distance : le télégraphe optique.

La Révolution française (1789) bouleverse la société et l'État. Le besoin de transmettre des ordres militaires rapidement devient stratégique. C’est dans ce contexte brûlant que son invention va pouvoir être testée à grande échelle.

L’essai du 12 juillet 1793 : Ménilmontant, le point de départ

Une expérience entre Paris et Saint-Martin-du-Tertre

Le premier essai officiel du télégraphe Chappe se déroule le 12 juillet 1793, entre la butte de Ménilmontant à Paris et Saint-Martin-du-Tertre, à environ 35 km au nord. Ces deux points sont choisis pour leur visibilité mutuelle et leur altitude favorable.

Le système utilise des bras mobiles montés sur un mât, formant des signaux visuels codés. Ces signaux sont observés à l’aide de longues-vues, puis retransmis de station en station.

Le succès est immédiat : le mot "siège" est transmis en moins de 10 minutes entre les deux points. Une révolution est en marche.

Un réseau stratégique : le télégraphe au service de la République

La guerre, un moteur de l’innovation

En pleine guerre contre les coalitions étrangères, la République a besoin d’une communication ultra-rapide. Le télégraphe Chappe devient alors un outil militaire capital. Le Comité de salut public, dominé par des figures comme Robespierre, voit dans ce télégraphe un moyen de centraliser et sécuriser l’information.

Dès 1794, une ligne est mise en place entre Paris et Lille, longue de plus de 230 km. Elle comprend 15 stations, chacune espacée d’environ 12 à 15 km. Le système permet de transmettre un message en moins d’une heure, un exploit inédit pour l’époque.

Anecdotes et résistance face à l’innovation

Entre admiration et incompréhension

Comme toute invention révolutionnaire, le télégraphe suscite fascination et méfiance. Certains paysans croient à un outil de sorcellerie ou d’espionnage. À plusieurs reprises, des stations sont vandalisées par peur de l’inconnu.

Claude Chappe, quant à lui, est conscient de l’importance de son invention. Il déclare dans une lettre : « Mon télégraphe est une arme de la pensée, aussi puissante que le canon l’est pour le corps. »

Une influence durable sur les systèmes de communication

Vers le télégraphe électrique et l’ère numérique

Le système optique de Chappe sera utilisé jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant d’être remplacé par le télégraphe électrique de Morse. Cependant, les principes fondamentaux posés par Chappe — codage, transmission rapide, réseau de relais — sont repris dans tous les systèmes modernes de communication, y compris internet.

La poste aérienne, la radio, les satellites, les réseaux mobiles… tous trouvent leurs racines dans cette invention de 1793.

Héritage et reconnaissance d’une innovation pionnière

Ménilmontant, berceau d’une révolution silencieuse

Aujourd’hui encore, peu de gens savent que Ménilmontant fut le théâtre de la première communication optique rapide de l’histoire. Un modeste mât installé sur une colline parisienne a pourtant changé à jamais la manière dont l’humanité échange des informations.

Le nom de Claude Chappe a été donné à de nombreuses rues, écoles et stations, notamment la station Télégraphe sur la ligne 11 du métro parisien, située non loin du lieu de l’essai originel.

L'invention du télégraphe Chappe, premier pas vers notre monde connecté

Le 12 juillet 1793 marque une date fondatrice dans l’histoire des communications modernes. Grâce à Claude Chappe, la parole devient message codé, transmissible à des dizaines de kilomètres sans déplacement humain. Ce premier essai à Ménilmontant inaugure une nouvelle ère, où la vitesse de l'information devient un pouvoir. À travers cette innovation visionnaire, la France révolutionnaire ouvre la voie à notre monde hyperconnecté d’aujourd’hui.

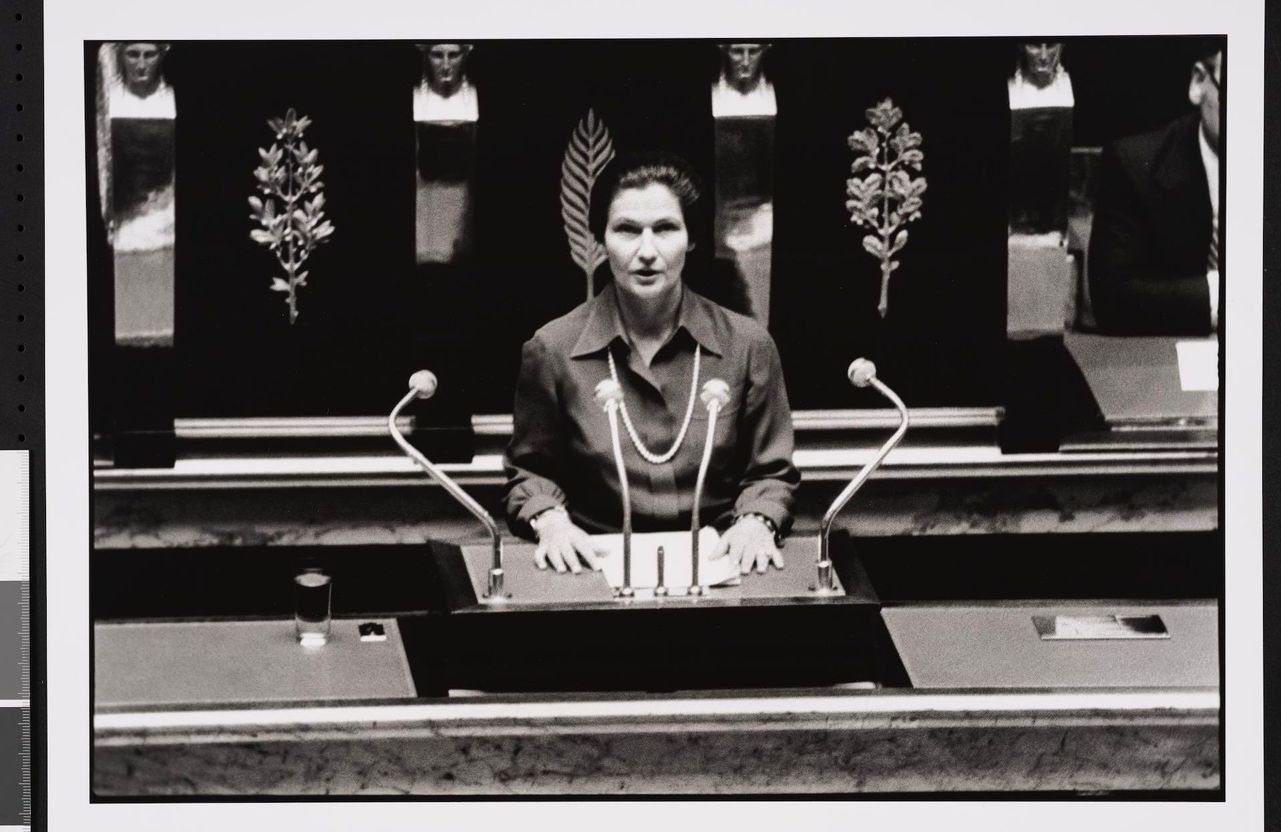

Le 30 juin 2017, la France perd l’une de ses figures les plus admirées : Simone Veil. Survivante de la Shoah, magistrate, ministre et première présidente du Parlement européen, elle laisse derrière elle un héritage immense. Son combat pour les droits des femmes et la mémoire de la déportation a marqué l’histoire du XXe siècle. Retour sur une vie d’engagements et de combats exemplaires.

Une jeunesse marquée par la guerre et la déportation

De Nice à Auschwitz : l’épreuve de la Shoah

Née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice dans une famille juive laïque, elle voit son destin basculer en 1944, à l’âge de 16 ans. Arrêtée avec sa famille par la Gestapo, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle y perd son père, sa mère et son frère. Cette expérience traumatisante forgera en elle une force intérieure exceptionnelle. Elle survivra à l’enfer nazi, ce qui marquera à jamais sa vision de l’humanité, de la justice et du devoir de mémoire.

« J’ai souvent pensé que ce que j’avais vécu me donnait une responsabilité particulière. » – Simone Veil

Reconstruction et études de droit

Après la guerre, Simone Veil poursuit des études de droit et de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Elle devient magistrate et s’oriente rapidement vers l’administration pénitentiaire, avec une volonté constante de réformer les institutions.

Le combat pour les droits des femmes : la loi Veil

Ministre de la Santé sous Valéry Giscard d’Estaing

En 1974, Simone Veil devient ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. À une époque où l’avortement est encore illégal, elle s’attaque à un tabou majeur de la société française.

Le débat houleux sur l’IVG

Le 26 novembre 1974, elle présente à l’Assemblée nationale la loi dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le débat est houleux. Elle subit des attaques virulentes, souvent antisémites et sexistes, mais reste ferme et digne.

« Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue. » – Simone Veil

La loi est adoptée en janvier 1975, devenant une étape fondatrice dans l’histoire des droits des femmes en France. Simone Veil incarne alors une nouvelle image de la femme politique : engagée, résolue, humaniste.

Une carrière politique européenne et républicaine

Première présidente du Parlement européen

En 1979, Simone Veil devient la première femme présidente du Parlement européen élu au suffrage universel. Ce rôle lui permet de promouvoir les valeurs de paix, de justice et de mémoire à l’échelle du continent.

Engagements multiples : mémoire, bioéthique, défense des droits

De retour dans la vie politique française, elle continue de siéger au Conseil constitutionnel et s’investit dans des débats majeurs, comme la bioéthique ou la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Elle fut également présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qu'elle contribua à fonder en 2000.

Une reconnaissance nationale et internationale

Académie française et distinctions

En 2010, elle est élue à l’Académie française, devenant l’une des rares femmes à y siéger. Elle y occupe le fauteuil n°13, autrefois réservé à figures prestigieuses comme Racine ou Chateaubriand.

Son parcours est couronné de nombreuses distinctions : Grand-croix de la Légion d’honneur, Médaille d’or du Conseil de l’Europe, Prix Charlemagne, et bien d’autres à travers le monde.

Entrée au Panthéon : un hommage national

Le 1er juillet 2018, un an après sa mort, Simone Veil entre au Panthéon aux côtés de son mari Antoine Veil, un hommage solennel de la Nation à celle qui incarne les valeurs de la République. Emmanuel Macron déclare alors :

« Que son exemple inspire nos jeunes et que son courage guide nos pas. »

Simone Veil : Un modèle d'humanisme et de résilience

Simone Veil demeure l'une des personnalités les plus respectées de l'histoire contemporaine française. Son parcours, de la déportation à l'Académie française, incarne les valeurs de courage, de justice et de liberté. À travers ses engagements, elle a su défendre la dignité humaine et œuvrer pour une société plus égalitaire. Le 30 juin 2017, la France n’a pas seulement perdu une femme politique, mais une conscience morale.

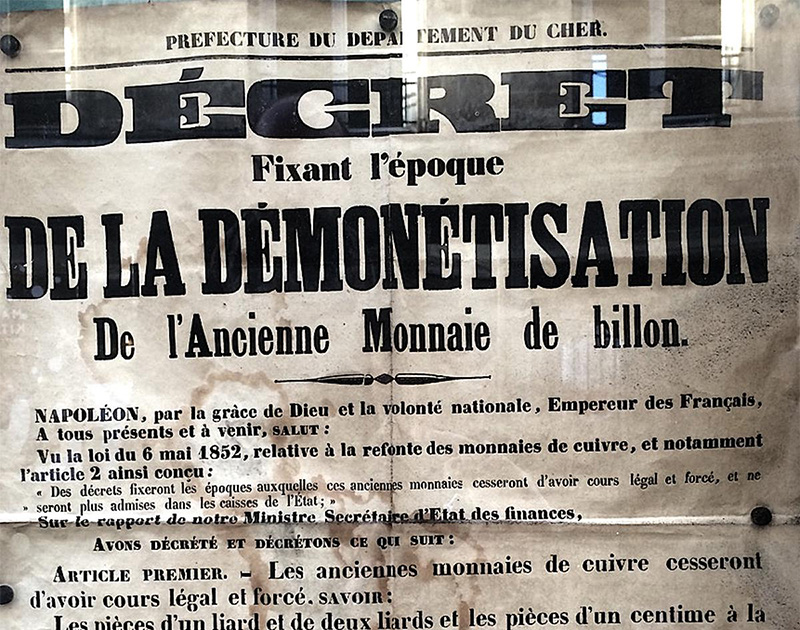

Le 25 juin 1928 marque la fin officielle du franc germinal, une monnaie emblématique qui a traversé plus d’un siècle d’histoire française, incarnant stabilité, rigueur et modernité. Mis en place par Bonaparte en 1803, ce franc métallique a accompagné l’essor industriel, les conflits mondiaux et les révolutions sociales avant d’être remplacé par une version modernisée à l’ère des grandes instabilités monétaires.

Le Franc Germinal : une réforme monétaire napoléonienne

Une réponse au chaos monétaire post-révolutionnaire

À la suite de la Révolution française, la France connaît une situation monétaire désastreuse. L’inflation galopante due aux assignats et la méfiance du peuple envers la monnaie-papier obligent les autorités à restaurer la confiance.

C’est dans ce contexte que le Premier Consul Napoléon Bonaparte, avec l’aide de ses conseillers économiques, met en place le franc germinal en l’an XI (1803), du nom du mois révolutionnaire de sa création.

Une unité monétaire fondée sur l’or et l’argent

Le franc germinal est défini comme une monnaie bimétallique :

- 1 franc = 5 grammes d’argent à 90 % de pureté

- L’or est également utilisé, avec un taux de conversion fixe par rapport à l'argent

Cette référence métallique garantit une stabilité à long terme, contrairement aux monnaies papier fluctuantes. Elle s’inscrit dans une tradition de confiance dans la valeur réelle des pièces.

Une monnaie durable, symbole de stabilité

Le franc germinal devient rapidement le socle du système monétaire français. Sa solidité inspire d’autres pays européens, notamment à travers l’Union monétaire latine, créée en 1865 avec la Belgique, la Suisse et l’Italie.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, il reste une des monnaies les plus respectées d’Europe, symbole de sérieux économique. Il traverse les régimes (Empire, Monarchie de Juillet, IIe République, Second Empire, IIIe République) sans perdre sa valeur de référence.

De la Grande Guerre à l’effondrement monétaire

Le choc de la Première Guerre mondiale

Avec la guerre de 1914-1918, la France abandonne le franc germinal comme monnaie courante en pratique. L’État suspend la convertibilité en or, imprime massivement de la monnaie pour financer l’effort de guerre, et recourt à l’inflation.

Le franc-papier devient la norme. Le franc germinal, bien que toujours référence officielle, n’existe plus dans les faits.

L’après-guerre : inflation et incertitudes

Les années 1920 sont marquées par une forte instabilité monétaire. La dépréciation du franc face au dollar et à la livre sterling inquiète les épargnants. Les fortunes fondent, les salaires stagnent, et la confiance dans la monnaie nationale s’érode.

C’est dans ce contexte que Raymond Poincaré, président du Conseil, décide de stabiliser le franc en le réindexant sur l’or — mais à une valeur très inférieure à celle du franc germinal.

Le « franc Poincaré » entre en vigueur en 1928, enterrant définitivement l’ancien franc germinal.

Le 25 juin 1928 : fin officielle du franc germinal

Une réforme discrète mais historique

Le 25 juin 1928, une loi monétaire officialise la disparition du franc germinal. Cette réforme consacre le franc Poincaré comme nouvelle unité de référence. La nouvelle valeur du franc est désormais 1/5e de celle du franc germinal de 1803.

Ainsi, le franc est divisé par cinq, officialisant la perte de valeur intervenue de fait après la guerre.

Ce changement marque la fin d’une époque. Le franc germinal, qui avait représenté la stabilité monétaire française pendant plus d’un siècle, cède la place à une nouvelle forme de franc, plus flexible mais aussi plus vulnérable.

Une perte symbolique pour les générations anciennes

Pour les Français attachés à la rigueur de l’étalon-or, cette disparition est un coup dur. Le franc germinal représentait une époque où l’argent avait une valeur tangible, inscrite dans le métal précieux. Sa fin est aussi celle d’un certain ordre économique napoléonien, rationnel et discipliné.

Héritage et mémoire du franc germinal

Une référence historique pour les économistes

Le franc germinal reste un cas d’école dans l’histoire économique mondiale. Il est souvent cité dans les débats monétaires comme un modèle de stabilité, en opposition aux monnaies fiduciaires modernes sujettes à l’inflation.

De nombreux économistes, notamment ceux de l’école autrichienne, le citent comme un exemple de bonne gestion monétaire fondée sur une valeur réelle.

Présence dans la culture numismatique

Les pièces du franc germinal — notamment les 20 francs Napoléon en or — sont aujourd’hui très recherchées par les collectionneurs. Leur valeur intrinsèque est renforcée par leur qualité artistique et leur importance historique.

Ces pièces incarnent un certain art de la monnaie, symbole de l’histoire française du XIXe siècle.

Le franc germinal, un monument monétaire tombé avec les orages du XXe siècle

Mis en place par Bonaparte pour restaurer la confiance monétaire après la Révolution, le franc germinal a traversé un siècle de bouleversements en restant un pilier de la stabilité économique française. Sa disparition en 1928 symbolise la bascule du pays dans un nouveau paradigme monétaire, moins attaché à la valeur réelle, plus vulnérable aux crises. Aujourd’hui encore, son souvenir nourrit la réflexion sur la valeur de la monnaie et le rôle de l’État dans sa gestion.

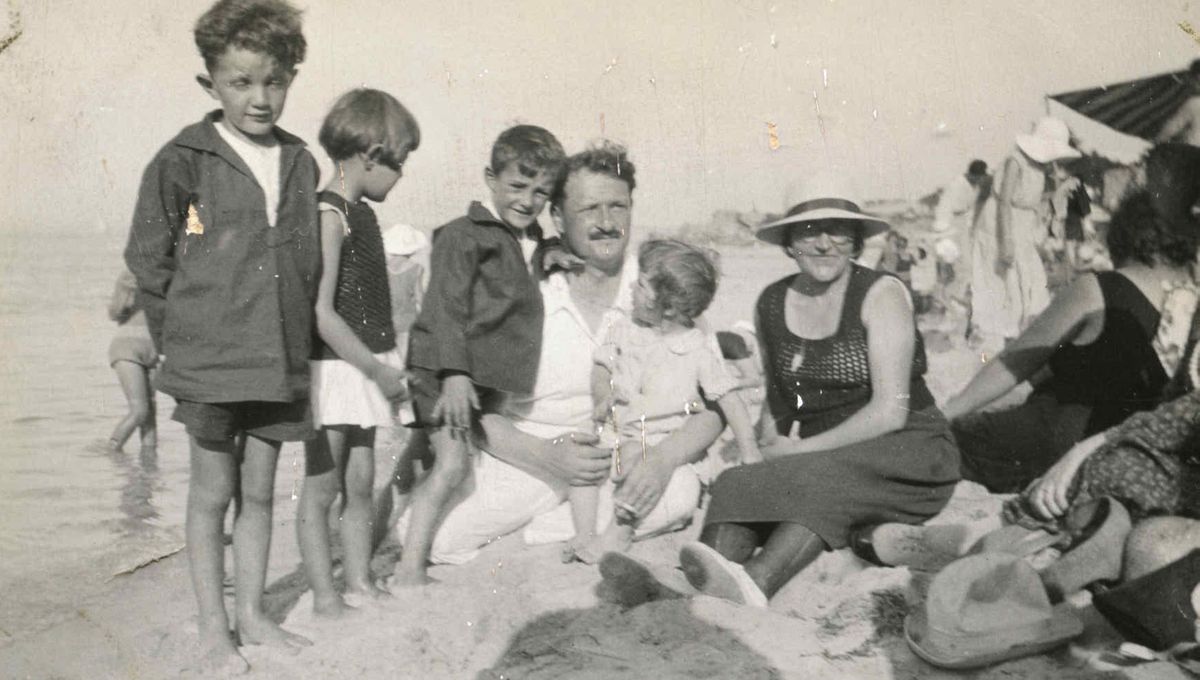

L’été 1936 marque un tournant dans l’histoire sociale française. Grâce à l’action du gouvernement du Front populaire, les ouvriers et employés de France obtiennent pour la première fois des congés payés. Ce droit, aujourd’hui considéré comme fondamental, a vu le jour dans un contexte de luttes syndicales, de mobilisation populaire et d’espoir collectif. Retour sur cet été où le mot « vacances » est devenu une réalité pour des millions de travailleurs.

Un contexte social explosif

L'après-crise et la montée des tensions

La France des années 1930 est secouée par la crise économique mondiale de 1929. Le chômage, la misère ouvrière, les salaires en berne et les inégalités croissantes alimentent la colère. La montée des fascismes en Europe inquiète profondément les républicains.

En février 1934, les émeutes sanglantes à Paris organisées par les ligues d’extrême droite déclenchent une réaction politique forte. La gauche comprend qu’il faut s’unir pour défendre la démocratie et les droits sociaux.

La victoire du Front populaire

En mai 1936, la coalition du Front populaire, menée par Léon Blum, remporte les élections législatives. Cette alliance rassemble les socialistes (SFIO), les radicaux et les communistes. Leur programme promet une série de réformes sociales historiques : semaine de 40 heures, conventions collectives, augmentation des salaires… et congés payés.

Ce souffle d’espoir déclenche une vague de grèves inédites, souvent joyeuses et pacifiques, avec occupation des usines et chants révolutionnaires. Les ouvriers ne se contentent plus de promesses : ils exigent des actes.

La loi du 20 juin 1936 : une conquête sociale historique

Deux semaines de liberté

Le 20 juin 1936, la loi sur les congés payés est adoptée. Elle accorde deux semaines de congés payés à tous les salariés sous contrat. Pour la première fois, les travailleurs ont droit à du repos rémunéré. C’est une révolution dans le quotidien ouvrier : le temps libre devient un droit.

L’article 1er de la loi est clair :

« Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. »

Cette avancée est un symbole puissant. Comme le dira Léon Blum :

« Ce n’est pas seulement une réforme sociale. C’est l’entrée dans la dignité. »

Une réponse à une longue attente

Le principe des congés payés était réclamé depuis longtemps par les syndicats, notamment la CGT. En Allemagne, l’Italie ou la Tchécoslovaquie, des formes de congés existaient déjà, parfois encadrées par des régimes autoritaires. Mais en France, leur reconnaissance dans un cadre démocratique et progressiste a une portée toute particulière.

L’été des premiers départs

Premiers départs vers la mer et la montagne

L’été 1936 restera dans les mémoires comme celui des premiers départs massifs en vacances. Des milliers d’ouvriers découvrent la mer, la campagne ou les montagnes. Certains partent à bicyclette, d’autres en train grâce aux billets populaires à tarif réduit.

C’est aussi le début d’une France qui voyage, qui se repose, qui respire après des années de labeur. Les plages de la Manche, de la Bretagne ou du Languedoc se remplissent de familles modestes, ébahies devant l’horizon. La mer, jusque-là réservée aux bourgeois, devient un bien commun.

Naissance du tourisme populaire

Le développement des auberges de jeunesse, des colonies de vacances et des centres de loisirs accompagne cette démocratisation du temps libre. Les syndicats, les comités d’entreprises et les associations jouent un rôle essentiel dans l’organisation des vacances collectives.

Des chants, des jeux, des balades en plein air : c’est tout un imaginaire nouveau qui se crée. Le repos devient une composante du bien-être ouvrier et de la santé sociale.

Une réforme structurante à long terme

Un nouveau rapport au travail

Les congés payés redéfinissent la relation au travail. Ils rappellent que le travailleur n’est pas une machine, qu’il a droit au repos et à la vie familiale. C’est une rupture avec la logique capitaliste du XIXe siècle, où l’ouvrier devait « mériter » son repos.

Les deux semaines de 1936 deviendront progressivement trois, puis quatre semaines en 1969, et enfin cinq semaines en 1982 sous le gouvernement Mauroy. La France s’impose alors comme l’un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux.

Un pilier de la société française

Aujourd’hui encore, les congés payés sont considérés comme un acquis fondamental. Ils participent à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la santé mentale des travailleurs, et au dynamisme du tourisme national.

On oublie parfois que ce droit a été conquis de haute lutte. Il est le fruit d’un rapport de force, d’une mobilisation populaire intense, et d’un projet politique assumé.

L’écho d’un été qui a changé la France

L’été 1936 n’a pas seulement vu naître les congés payés. Il a marqué une révolution douce mais déterminante dans la vie des Français. En reconnaissant le droit au repos, à la famille, à la découverte, le Front populaire a redéfini ce que signifie vivre dignement.

Aujourd’hui, chaque départ en vacances porte, consciemment ou non, l’héritage de cet été lumineux. En s’arrachant à la logique de l’exploitation continue, les ouvriers de 1936 ont ouvert la voie à une nouvelle manière d’être citoyen : libre de son temps, acteur de sa vie.

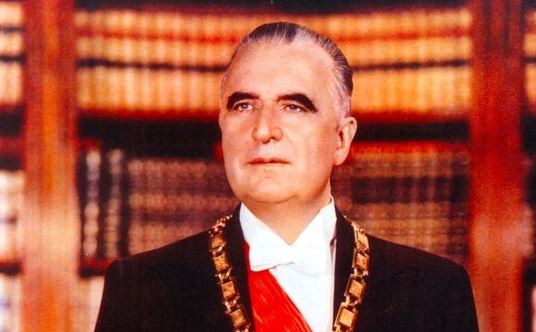

Le 18 juin 1937, dans la quiétude de sa maison natale d’Aigues-Vives dans le Gard, s’éteint Gaston Doumergue, ancien président de la République française. Discret mais influent, cet homme politique au parcours exceptionnel fut le premier président protestant de la République et un symbole d’unité dans une France fracturée. Retour sur la vie et l’héritage de ce personnage méconnu de la Troisième République.

De la République radicale à la présidence : un parcours hors du commun

Né en 1863 à Aigues-Vives, Gaston Doumergue est issu d’une modeste famille protestante cévenole. Après des études de droit, il entre dans la magistrature, puis entame une carrière politique sous les couleurs radicales.

Il est élu député en 1893, puis occupe plusieurs portefeuilles ministériels : Colonies, Commerce, Instruction publique… Il devient l’un des piliers de la Troisième République, un régime souvent instable où les alliances politiques changent rapidement.

Son pragmatisme et son attachement aux institutions républicaines le distinguent dans un contexte politique souvent dominé par les querelles idéologiques.

Président de la République de 1924 à 1931 : un homme d’équilibre

Le 13 juin 1924, Doumergue est élu président de la République à une large majorité. Il succède à Alexandre Millerand, dans un climat tendu, marqué par les tensions entre les radicaux et les socialistes.

Durant son septennat, il incarne une présidence apaisée et consensuelle. Il jouit d’une popularité inédite grâce à son affabilité, son humour et son bon sens paysan. On le surnomme affectueusement “Gastounet”.

Parmi les événements marquants de sa présidence :

** La stabilisation de la monnaie grâce au franc Poincaré,

** La poursuite des réparations allemandes prévues par le traité de Versailles,

** L’ouverture de la France à la modernité des années 1920 : culture, aviation, sports, cinéma.

Il quitte la présidence en 1931, volontairement, à l’issue de son mandat. Il reste à ce jour l’un des rares chefs d’État français à avoir quitté le pouvoir sans crise ni scandale.

1934 : le retour temporaire en politique face à la crise

Après la chute du gouvernement Daladier à la suite des émeutes du 6 février 1934, la République vacille. Le président de la République, Albert Lebrun, appelle Doumergue à former un gouvernement d’union nationale.

Malgré son âge (70 ans), Doumergue accepte par devoir civique. Il tente de rassurer l’opinion et de restaurer la stabilité républicaine, mais se heurte à la fragmentation des partis et à la montée des extrêmes, notamment de l’Action française et des ligues d’extrême-droite.

Il démissionne en novembre 1934, épuisé et déçu de la fragilité des institutions.

Sa mort en 1937 : la fin d’un républicain modéré

Le 18 juin 1937, Gaston Doumergue meurt à 74 ans dans sa maison d’Aigues-Vives. Sa disparition passe relativement inaperçue, dans une France préoccupée par la guerre d’Espagne, la montée du fascisme en Europe, et les divisions internes du Front populaire.

Il est inhumé dans son village natal. Son souvenir reste vivace dans le Gard, mais peu de Français retiennent aujourd’hui son nom, éclipsé par les figures plus flamboyantes de la République comme Clemenceau ou Jaurès.

Un président atypique et attaché à la laïcité

Un protestant à l’Élysée

Fait rare : Doumergue fut le premier président de confession protestante dans un pays majoritairement catholique. Il incarna une République inclusive et laïque, soucieuse de faire vivre le pluralisme religieux dans l’esprit des lois de 1905.

Un président proche du peuple

Son style personnel, sans prétention, tranchait avec l’image parfois austère de la présidence. Il disait préférer "la simplicité d’un bon vin du Languedoc à la solennité des banquets diplomatiques".

Sa popularité auprès des Français témoigne de ce lien simple et direct. Il est régulièrement invité à des inaugurations de foires, de gares ou de monuments aux morts dans les campagnes françaises.

Doumergue dans l’histoire : héritage et postérité

Un républicain modèle

Dans une époque marquée par l’instabilité, les scandales (affaire Stavisky, ligues factieuses), et les tentations autoritaires, Gaston Doumergue incarne un républicanisme modéré, honnête et fidèle à l’État de droit.

Son exemple fut parfois invoqué sous la IVe République, notamment comme modèle d’équilibre face à la crise.

Mémoire discrète mais persistante

Plusieurs écoles, rues et bâtiments publics portent son nom, principalement dans le Sud de la France. Une statue de bronze le représente dans son village natal d’Aigues-Vives.

Mais dans la mémoire collective, Doumergue reste une figure secondaire, souvent oubliée dans les manuels scolaires. À tort, car il incarne une forme d’humanisme politique, aujourd’hui encore précieuse.

Gaston Doumergue : un président exemplaire dans la tourmente républicaine

La mort de Gaston Doumergue marque la disparition d’un artisan calme de la République, à mille lieues des tumultes politiciens. Ni tribun, ni révolutionnaire, mais homme de devoir et d’unité, il a su incarner une présidence utile, modérée et profondément respectueuse des institutions. Son héritage, bien que discret, mérite d’être redécouvert.

Le 18 juin 1940, dans un contexte de défaite militaire et de chaos politique, une voix s’élève depuis Londres. Celle du général Charles de Gaulle, qui appelle les Français à refuser la capitulation et à continuer le combat. Ce discours, devenu mythique, marque le début symbolique de la Résistance française et reste une date fondatrice de l’histoire contemporaine de la France.

Un contexte historique dramatique

La débâcle française de 1940