Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Mythes et Légendes

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

eanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire française, continue de fasciner et de susciter des débats des siècles après sa mort. Héroïne nationale, martyre et sainte, son histoire est entourée de mythes, de rumeurs et de mystères. Qui était vraiment Jeanne d’Arc ? Quelles sont les légendes qui entourent sa vie, et que nous révèlent les recherches historiques récentes ? Cet article explore les multiples facettes de cette personnalité extraordinaire.

La vie de Jeanne d’Arc, entre réalité et légende

Une enfance dans la France médiévale

Jeanne d’Arc est née vers 1412 à Domrémy, un petit village de Lorraine. Fille de paysans, elle grandit dans une période troublée, marquée par la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre. Dès son plus jeune âge, elle affirme entendre des voix célestes, celles de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, qui lui ordonnent de libérer la France.

L’épopée militaire

En 1429, Jeanne se rend à Chinon pour rencontrer le dauphin Charles VII. Convaincue de sa mission divine, elle obtient le commandement d’une armée et participe à la levée du siège d’Orléans, un tournant décisif dans la guerre. Son courage et sa détermination lui valent une renommée rapide, mais aussi des ennemis puissants.

Les mythes et rumeurs autour de Jeanne d’Arc

Les voix divines : réalité ou invention ?

L’un des aspects les plus discutés de la vie de Jeanne d’Arc concerne les voix qu’elle disait entendre. Certains historiens y voient des manifestations psychologiques, tandis que d’autres les interprètent comme un signe de sa foi profonde. Ces voix ont-elles été exagérées ou instrumentalisées à des fins politiques ?

La virginité de Jeanne : un enjeu symbolique

La virginité de Jeanne d’Arc a joué un rôle central dans son procès. Accusée d’hérésie et de sorcellerie, elle a été soumise à des examens humiliants pour prouver sa pureté. Ce thème a alimenté de nombreuses rumeurs et spéculations, notamment sur sa relation avec ses compagnons d’armes.

Le procès et la mort de Jeanne d’Arc

Un procès truqué

Capturée par les Bourguignons en 1430, Jeanne est vendue aux Anglais et jugée à Rouen. Son procès, orchestré par des ecclésiastiques pro-anglais, est marqué par des irrégularités et des accusations fallacieuses. Malgré sa défense courageuse, elle est condamnée au bûcher pour hérésie en 1431.

La réhabilitation posthume

Vingt-cinq ans après sa mort, un second procès est organisé à la demande de Charles VII. Jeanne est réhabilitée, et son verdict est annulé. En 1920, elle est canonisée par l’Église catholique, devenant ainsi une sainte et une icône nationale.

Les révélations historiques récentes

Les recherches archéologiques et scientifiques

Les progrès de la science ont permis de réexaminer certains aspects de la vie de Jeanne d’Arc. Par exemple, des études sur les conditions de sa captivité et de son exécution ont apporté un éclairage nouveau sur ses derniers jours.

Jeanne d’Arc dans la culture populaire

Jeanne d’Arc a inspiré d’innombrables œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques. Chaque époque réinterprète son histoire à sa manière, contribuant à enrichir son mythe. Des films comme "Jeanne d’Arc" de Luc Besson ou des pièces de théâtre comme "Jeanne au bûcher" de Paul Claudel témoignent de cette fascination durable.

Entre Légendes, Mystères et Vérités Historiques

Jeanne d’Arc reste une figure complexe et mystérieuse, à la croisée de l’histoire, de la religion et de la légende. Son courage, sa foi et son destin tragique continuent de captiver les esprits. Les recherches historiques modernes nous permettent de mieux comprendre son époque et son rôle, tout en laissant une part de mystère à cette héroïne intemporelle.

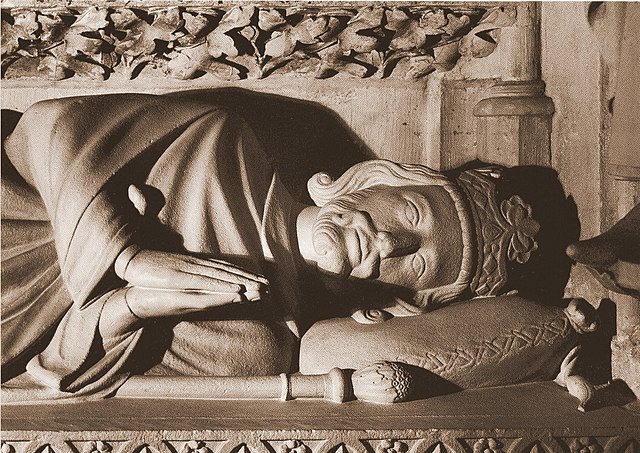

Le roi Dagobert Ier, l’un des monarques les plus célèbres de la dynastie mérovingienne, est souvent évoqué à travers la célèbre chanson populaire Le Bon Roi Dagobert. Pourtant, au-delà de cette image folklorique, il fut un souverain influent qui marqua l’histoire du VIIe siècle. Sa mort, survenue le 19 janvier 639, signe la fin d’une époque et amorce une transition politique décisive pour le royaume franc. Cet article explore les circonstances de son décès, ses réalisations et l’héritage qu’il laisse à la postérité.

Le Règne de Dagobert Ier

Une montée au pouvoir stratégique

Fils de Clotaire II, Dagobert Ier hérite du trône en 629 et parvient à unifier les royaumes francs sous son autorité. Contrairement à ses prédécesseurs, il s’efforce de consolider le pouvoir royal en s’appuyant sur des conseillers compétents comme Saint Éloi et Pépin de Landen.

Un roi bâtisseur et réformateur

Sous son règne, Dagobert développe l’administration royale, encourage les échanges commerciaux et favorise l’essor culturel et religieux. Il est notamment à l’origine de la fondation de la célèbre abbaye de Saint-Denis, qui deviendra plus tard la nécropole des rois de France.

Les Derniers Jours du Roi Dagobert

Une maladie fatale

Au début de l’année 639, Dagobert tombe gravement malade. Son état de santé se détériore rapidement, et il se retire à l’abbaye de Saint-Denis, où il reçoit les derniers sacrements. Selon les chroniques de l’époque, sa maladie serait due à des complications digestives ou à une infection, bien que les causes exactes restent incertaines.

Un décès à Saint-Denis

Le 19 janvier 639, Dagobert Ier s’éteint, entouré de religieux et de ses proches. Sa mort marque un tournant, car elle précipite la montée en puissance des maires du palais, qui exerceront une influence croissante sur le pouvoir royal.

L’Héritage et l’Influence Posthume

La succession fragile

À sa mort, son royaume est divisé entre ses fils, Clovis II et Sigebert III, sous l’influence de leurs régents respectifs. Cette fragmentation affaiblit l’autorité royale et prépare l’avènement de l’ère des « rois fainéants ».

Une mémoire entre histoire et légende

Si Dagobert Ier est aujourd’hui surtout connu grâce à une chanson humoristique datant du XVIIIe siècle, son règne demeure une période clé de l’histoire mérovingienne. Son soutien aux arts, à la religion et à l’administration royale a durablement marqué la monarchie franque.

Fin d'un Règne Légendaire

La mort du roi Dagobert Ier en 639 clôt un chapitre important de l’histoire mérovingienne. Si son règne fut marqué par des réformes notables, son décès entraîna une redistribution du pouvoir qui affaiblit progressivement la dynastie. Entre mémoire populaire et héritage historique, Dagobert reste une figure fascinante, dont l’influence dépasse largement l’image folklorique du roi distrait de la célèbre comptine.

Le 10 janvier 1917 marque la disparition de William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Figure emblématique de l’Ouest américain, il incarne à lui seul une époque, un mythe et une aventure. De chasseur de bisons à showman mondialement célèbre, sa vie reflète les contradictions et les aspirations du Far West. Cet article retrace les grandes étapes de sa vie et explore l’héritage laissé par cette icône légendaire.

Les débuts modestes d’une future légende

Une enfance marquée par les bouleversements

Né le 26 février 1846 dans l’Iowa, William Frederick Cody grandit dans un contexte de tensions politiques et sociales aux États-Unis. Sa famille déménage fréquemment, ce qui le confronte très tôt aux réalités de l’Amérique en expansion.

Un jeune homme aux multiples talents

Dès l’adolescence, Cody travaille comme convoyeur, trappeur et messager pour le Pony Express. Ces expériences façonnent son caractère intrépide et nourrissent les récits qui contribueront à bâtir sa légende.

Buffalo Bill : du chasseur au héros national

La chasse aux bisons

Dans les années 1860, Cody se fait un nom comme chasseur de bisons pour nourrir les ouvriers des chemins de fer. Il aurait abattu près de 4 000 bisons en moins de deux ans, un exploit qui lui vaut le surnom de "Buffalo Bill".

L’émergence du héros populaire

Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il est recruté comme éclaireur pour l’armée américaine, participant à plusieurs conflits avec les tribus amérindiennes. Ces exploits, souvent romancés, le transforment en héros national grâce à la littérature populaire et aux journaux de l’époque.

Le showman : Buffalo Bill’s Wild West

La création d’un spectacle mythique

En 1883, Cody lance le Buffalo Bill’s Wild West Show, un spectacle grandiose qui met en scène des épisodes marquants de l’histoire de l’Ouest américain. Avec des cavaliers, des tireurs d’élite et même des Amérindiens comme Sitting Bull, il recrée une version idéalisée et dramatique de cette époque.

Une célébrité internationale

Le spectacle connaît un succès phénoménal aux États-Unis et en Europe, où Cody devient une véritable star. Son charisme et sa mise en scène captivante séduisent des millions de spectateurs, dont la reine Victoria et le pape Léon XIII.

La fin d’une époque

Un déclin économique et personnel

À mesure que l’Amérique entre dans le XXe siècle, l’intérêt pour le Far West romantisé décline. Cody subit des revers financiers, mais continue à se produire jusqu’à la fin de sa vie, fidèle à son rôle de showman.

La mort d’un symbole

Buffalo Bill s’éteint le 10 janvier 1917, à l’âge de 70 ans, dans le Colorado. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle de la conquête de l’Ouest et des grandes légendes américaines.

Un héritage intemporel

William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire américaine. À travers son spectacle et sa vie, il a contribué à forger l’image mythique du Far West, à mi-chemin entre réalité et légende. Aujourd’hui encore, son nom résonne comme le symbole d’un monde à jamais révolu.

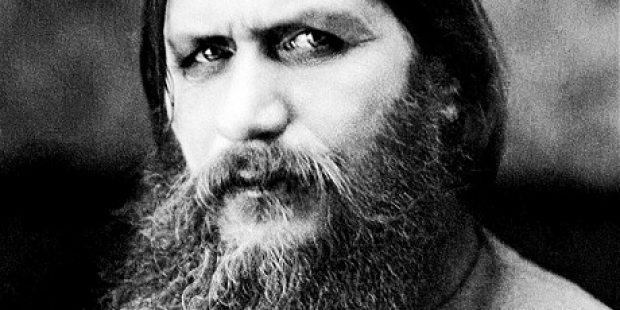

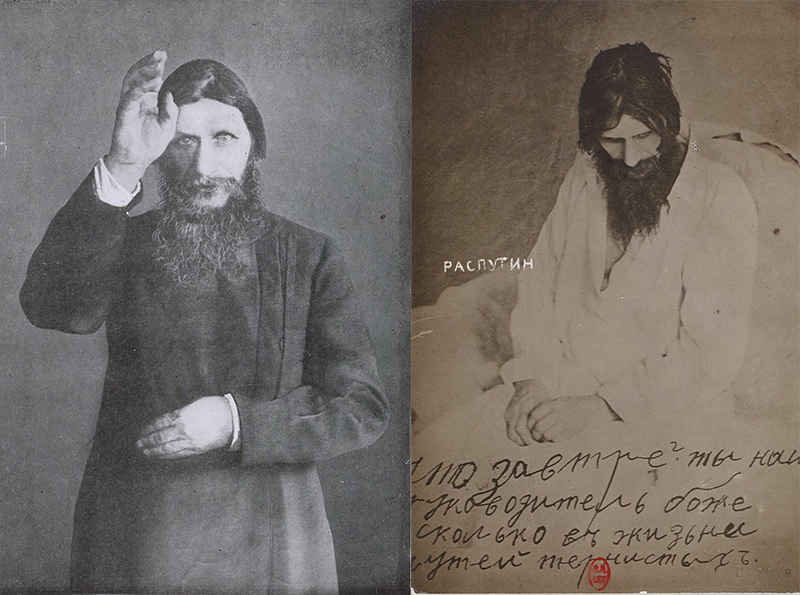

Le 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, figure énigmatique et controversée de la Russie impériale, est assassiné à Saint-Pétersbourg. Proche de la famille impériale, Raspoutine suscitait autant d’admiration que de haine, en raison de son influence sur le tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra. Son meurtre, orchestré par un groupe d’aristocrates, reste l’un des événements les plus marquants et mystérieux de l’histoire russe. Cet article revient sur les circonstances de cet assassinat, ses motivations et son impact sur l’Empire russe.

Raspoutine : Un Homme de Mystères

Une Ascension Improbable

Né en 1869 dans un village sibérien, Grigori Raspoutine mène une vie de paysan avant de se tourner vers la religion et le mysticisme. Doué d’un charisme exceptionnel, il acquiert une réputation de guérisseur et finit par attirer l’attention de la famille impériale en 1905.

Une Influence Contestée à la Cour

Raspoutine devient un conseiller spirituel de l’impératrice Alexandra, qui croit fermement en sa capacité à soigner son fils Alexis, atteint d’hémophilie. Son influence grandissante sur les affaires politiques et ses mœurs douteuses provoquent une méfiance et une hostilité croissantes parmi les aristocrates et les politiques.

Le Complot contre Raspoutine

Les Motivations des Conspirateurs

Un groupe d’aristocrates, dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, voit en Raspoutine une menace pour la stabilité de l’Empire russe. Ils l’accusent de manipuler la famille impériale et d’affaiblir l’autorité du tsar.

La Nuit de l’Assassinat

Le 30 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais de Ioussoupov sous prétexte d’une soirée. Là, il est empoisonné avec du cyanure dissimulé dans des pâtisseries. Cependant, le poison semble inefficace, ce qui pousse les conspirateurs à lui tirer dessus. Malgré cela, Raspoutine tente de fuir, mais est rattrapé, battu et finalement jeté dans la rivière Moïka, où il succombe à la noyade.

Les Conséquences d’un Meurtre

L’Échec d’un Complot Politique

Bien que les conspirateurs espéraient affaiblir l’influence impériale en éliminant Raspoutine, son assassinat a eu l’effet inverse. L’impératrice Alexandra, dévastée, se referma davantage sur elle-même, tandis que la popularité du tsar continua de décliner.

Une Russie en Pleine Tourmente

Moins d’un an après la mort de Raspoutine, la révolution éclate en Russie, entraînant la chute de la monarchie et l’exécution de la famille impériale. L’assassinat de Raspoutine symbolise les tensions internes qui précédaient la fin de l’Empire russe.

Un Personnage et un Mythe

Une Figure Controversée

Pour certains, Raspoutine est un manipulateur opportuniste ayant exploité la crédulité de la famille impériale. Pour d’autres, il est un bouc émissaire, accusé à tort de tous les maux de la cour.

Une Légende Durable

L’histoire de Raspoutine a inspiré d’innombrables livres, films et chansons, alimentant sa légende de moine mystique et insaisissable. Son assassinat, entouré de mystères et de récits contradictoires, continue de fasciner historiens et grand public.

La Fin Tragique d’un Mystique Influent

L’assassinat de Grigori Raspoutine marque la fin d’une époque où la monarchie russe vacillait sous le poids de ses contradictions et de ses erreurs. Mystique pour les uns, manipulateur pour les autres, Raspoutine incarne une figure complexe dont l’élimination n’a fait qu’accélérer la chute de l’Empire russe.

Dans les sombres jours de l’hiver 1916, un événement choquant secoue la Russie impériale : la mort de Grigori Raspoutine. Cet homme, énigmatique et controversé, mystique adulé par certains et détesté par d'autres, avait gagné une influence immense à la cour des Romanov. Son assassinat brutal dans des circonstances rocambolesques est souvent vu comme le prélude à l’effondrement de la dynastie. Mais qui était réellement Raspoutine, et pourquoi sa mort a-t-elle autant marqué l'histoire ?

Raspoutine : Une Figure Mystique au Cœur de la Cour

Les origines modestes

Né en Sibérie dans une famille paysanne en 1869, Raspoutine mène une jeunesse simple avant de se tourner vers la religion. Il se forge une réputation de guérisseur et de mystique, attirant l’attention des élites.

L’ascension à la cour impériale

Raspoutine gagne la confiance de la tsarine Alexandra grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison sur le jeune tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. Cette proximité lui vaut une influence considérable sur la famille impériale, mais aussi de nombreux ennemis parmi l’aristocratie et les politiques.

Les Causes de Sa Chute

Une influence controversée

Aux yeux de beaucoup, Raspoutine incarne la décadence et la corruption de la cour impériale. Son influence sur la tsarine, notamment dans les affaires d’État, alimente les rumeurs et les critiques.

Un contexte révolutionnaire

En 1916, la Russie est en pleine crise. La guerre mondiale, les pénuries alimentaires et la montée des mouvements révolutionnaires plongent le pays dans le chaos. Raspoutine devient un bouc émissaire, accusé de contribuer à la déstabilisation du régime.

Un Assassinat Mystérieux

Le complot des aristocrates

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916, un groupe de conspirateurs dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch attire Raspoutine dans un piège. Ils l’invitent à un dîner dans le palais Moïka à Saint-Pétersbourg, prétendant célébrer une fête.

Les multiples tentatives de meurtre

Selon les récits, Raspoutine est empoisonné au cyanure, mais le poison n’a aucun effet visible. Les conspirateurs lui tirent ensuite dessus, mais il semble survivre. Finalement, il est battu, ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Neva.

L’Héritage de Raspoutine

Une mort entourée de mythes

Les circonstances de sa mort, mêlant poison, balles et noyade, ont nourri les légendes. Certains témoignages exagérés ont renforcé l’image d’un homme quasi surnaturel.

L’effondrement de la monarchie

Quelques mois après sa mort, la révolution de février 1917 éclate, entraînant l’abdication de Nicolas II et la fin de la dynastie Romanov. La mort de Raspoutine apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers soubresauts d’un régime en déclin.

La Fin Tragique d’un Homme de l’Ombre

La mort de Raspoutine symbolise l’effondrement d’une époque et l’émergence d’un nouveau chapitre pour la Russie. Mystique pour certains, manipulateur pour d’autres, il reste une figure énigmatique dont l’assassinat reflète les tensions extrêmes de la société russe à la veille de la révolution.

La fête de Saint-Nicolas, célébrée chaque année avec ferveur dans de nombreuses régions d’Europe, est une tradition riche en histoire et en symbolisme. Originaire de l’Europe de l’Est et du Nord, cette célébration remonte à plusieurs siècles et continue de rassembler petits et grands autour de rituels enchanteurs et de légendes fascinantes. Cet article explore les origines de la fête de Saint-Nicolas, les diverses traditions qui l’entourent, les formes modernes de célébration, ainsi que son impact culturel durable.

Les Origines Historiques de la Fête de Saint-Nicolas

Saint Nicolas : Un Héros de la Foi

Saint Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, est vénéré pour sa générosité et ses miracles. Connu pour sa bienveillance envers les enfants et les pauvres, il est devenu le patron des marins, des voyageurs et des enfants. Ses actions légendaires, comme la restitution des biens volés et le sauvetage des enfants, ont façonné son image de bienfaiteur et ont inspiré la célébration de sa fête.

L’Évolution de la Célébration à Travers les Âges

Au fil des siècles, la fête de Saint-Nicolas a évolué, intégrant des éléments locaux et culturels. En Europe de l’Ouest, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la tradition a pris des formes variées, influencées par les coutumes régionales et les échanges culturels. En Allemagne, par exemple, la figure du Père Noël s’est inspirée de Saint-Nicolas, créant une fusion unique de traditions.

Traditions et Coutumes Associées à Saint-Nicolas

La Visite de Saint-Nicolas

L’une des traditions les plus emblématiques est la visite de Saint-Nicolas lui-même ou de son assistant, souvent appelé le Père Fouettard ou Zwarte Piet. Ces personnages parcourent les rues la veille de la fête, distribuant des cadeaux et des bonbons aux enfants sages, tout en rappelant l’importance de la bonté et du comportement exemplaire.

Les Marchés de Noël et les Décorations

Les marchés de Noël jouent un rôle central dans la célébration de Saint-Nicolas. Ils sont ornés de décorations festives, de lumières scintillantes et de stands proposant des spécialités locales. Les enfants y trouvent des friandises, des jouets et participent à des activités ludiques, renforçant l’esprit communautaire et festif de la saison.

Les Spécialités Culinaires

Chaque région a ses propres délices culinaires associés à Saint-Nicolas. En Alsace, par exemple, on déguste des bredeles, de petits biscuits décorés, tandis qu’en Belgique, les spéculoos et les chocolats sont incontournables. Ces mets traditionnels ajoutent une dimension gourmande à la fête, célébrant le partage et la convivialité.

Les Célébrations Modernes de Saint-Nicolas

Adaptation aux Temps Modernes

Avec l’évolution des sociétés, la fête de Saint-Nicolas s’est adaptée pour rester pertinente. Les célébrations modernes intègrent désormais des éléments technologiques, comme les lumières LED et les animations numériques, tout en préservant les traditions ancestrales. Les réseaux sociaux permettent également de partager les festivités à une échelle mondiale, renforçant l’universalité de cette célébration.

Inclusion et Diversité

Les célébrations contemporaines tendent à être plus inclusives, intégrant diverses cultures et traditions. Cette ouverture permet à un plus grand nombre de personnes de participer et de s’approprier la fête de Saint-Nicolas, enrichissant ainsi son patrimoine culturel et favorisant le dialogue interculturel.

Événements Communautaires

De nombreuses communautés organisent des événements spéciaux pour célébrer Saint-Nicolas, tels que des défilés, des concerts et des spectacles théâtraux. Ces initiatives renforcent les liens sociaux et offrent des moments de partage et de joie collective, perpétuant l’esprit de générosité et de bienveillance propre à la fête.

L'Impact Culturel de Saint-Nicolas

Influence sur l'Art et la Littérature

Saint-Nicolas a inspiré de nombreuses œuvres artistiques et littéraires au fil des siècles. Des peintures médiévales aux contes modernes, sa figure continue de fasciner les artistes et les écrivains, témoignant de son influence durable sur la culture et l’imaginaire collectif.

Symbolisme et Valeurs

La fête de Saint-Nicolas véhicule des valeurs universelles telles que la générosité, la bienveillance et le respect des traditions. Ces symboles jouent un rôle essentiel dans la transmission de ces valeurs aux générations futures, contribuant à la construction d’une société plus solidaire et empathique.

Influence Mondiale

Bien que principalement célébrée en Europe, la fête de Saint-Nicolas a une portée mondiale grâce à la migration et à la mondialisation culturelle. De nombreux pays ont adopté et adapté les traditions, créant une mosaïque de célébrations enrichissantes et diversifiées, témoignant de l’universalité des thèmes abordés par cette fête.

Une Tradition Centenaire qui Illumine les Fêtes de Noël

Fêter Saint-Nicolas, c’est honorer une tradition séculaire qui a su traverser les époques et les frontières, adaptant ses coutumes tout en préservant son essence. De ses origines historiques à ses manifestations contemporaines, cette célébration continue de rassembler les communautés autour de valeurs de générosité et de partage. En perpétuant ces traditions, nous contribuons à maintenir vivante une partie précieuse de notre patrimoine culturel, assurant que l’esprit de Saint-Nicolas continue de briller dans nos cœurs et nos foyers.

Marthe Hanau, une figure controversée de l’entre-deux-guerres, est arrêtée en 1930 pour une affaire de fraude bancaire et d’escroquerie qui secoue la France entière. Cette banquière audacieuse, qui a défié les conventions de son époque, a su se faire un nom dans un secteur dominé par les hommes. Cependant, son ascension fulgurante et ses pratiques douteuses finiront par la mener à sa perte. L'arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière, mais aussi un tournant dans la manière dont les femmes étaient perçues dans le milieu financier de l’époque.

Le Parcours de Marthe Hanau : Une Femme d'Affaires Visionnaire

Un Début Modeste, mais Ambitieux

Née en 1887, Marthe Hanau grandit dans une famille modeste, mais elle fait preuve très tôt d'une détermination hors du commun. Passionnée par les finances et les affaires, elle quitte son poste de secrétaire dans une banque pour fonder sa propre société bancaire. Elle lance en 1920 la Banque de crédit à la petite entreprise, un projet audacieux visant à fournir des prêts aux petites entreprises, un domaine jusque-là largement négligé par les grandes institutions financières.

Un Modèle de Réussite

Grâce à son tempérament d'acier et à son sens des affaires, Marthe Hanau parvient à développer rapidement son entreprise. Elle se forge une réputation de femme d’affaires brillante, mais aussi de gestionnaire audacieuse. Toutefois, ses méthodes non conventionnelles et son approche risquée attirent l’attention, non seulement des autorités, mais aussi des concurrents. Dans un monde où les femmes sont rarement autorisées à s'impliquer dans des secteurs aussi stratégiques, Marthe Hanau devient une figure emblématique et, par certains aspects, une pionnière.

L'Escalade de la Fraude : Les Premiers Signes de Doute

Des Pratiques Bancaires Douteuses

Au fur et à mesure de l'expansion de sa banque, des questions commencent à émerger concernant la gestion des fonds et la sécurité des investissements. Marthe Hanau commence à emprunter de plus en plus pour financer ses projets ambitieux, tout en manipulant des chiffres et des comptes pour masquer les déficits. Ces pratiques soulèvent des soupçons parmi ses investisseurs et les autorités financières.

L'Investigation des Autorités

Les autorités financières, alarmées par les irrégularités croissantes, décident de mener une enquête. Après plusieurs mois de surveillance et d’investigations minutieuses, il est découvert que Marthe Hanau a utilisé des pratiques frauduleuses pour attirer des fonds et manipuler des placements bancaires. Elle avait ainsi créé un réseau complexe d’emprunts et de falsifications de documents pour maintenir l'apparence de la solvabilité de sa banque.

L'Arrestation de Marthe Hanau : Le Dernier Acte

L'Interpellation et les Réactions

Le 13 janvier 1930, Marthe Hanau est arrêtée par la police à la suite des accusations de fraude et d’escroquerie. L'arrestation fait grand bruit dans la presse et dans le monde des affaires. Marthe Hanau, jusque-là perçue comme une pionnière du secteur bancaire, est désormais mise en lumière pour ses pratiques malhonnêtes. Cette arrestation révèle les tensions qui existaient entre la puissance des femmes d'affaires et la société patriarcale de l’époque, bien que certaines voix continuent de la défendre, soulignant la misogynie qui pouvait entourer les accusations portées contre elle.

Le Jugement et la Condamnation

En 1931, après un procès médiatisé, Marthe Hanau est condamnée à une peine de prison pour fraude et détournement de fonds. Bien que son parcours ait été marqué par des hauts et des bas, sa chute rapide laisse une empreinte dans l’histoire de la finance française. Sa condamnation fait de lui une figure emblématique des dangers de l'ambition excessive et des risques liés à une gestion bancaires non régulée.

L'Héritage de Marthe Hanau : Une Femme Entre Réussite et Déclin

Un Impact Durable sur le Secteur Financier

L’histoire de Marthe Hanau est avant tout celle d’une femme qui a voulu se faire une place dans un domaine réservé aux hommes. Bien que sa carrière se termine dans le scandale, son histoire reste une référence dans le domaine de la finance. Elle a démontré que les femmes pouvaient s’impliquer dans des domaines de pouvoir traditionnels, même si sa chute a aussi montré les dangers liés à une gestion risquée et mal contrôlée.

Une Vision Ambitieuse, Mais Malmenée par la Réalité

L’arrestation de Marthe Hanau souligne également les limites de l’ambition. Ses idées novatrices, son audace et sa vision étaient indéniablement remarquables, mais son manque de prudence et son utilisation des pratiques douteuses dans un secteur aussi surveillé ont conduit à sa chute. Marthe Hanau est un exemple de l’ambiguïté de l’ascension et de la chute d’une femme dans un milieu difficile, où les attentes étaient encore plus élevées en raison de son genre.

Marthe Hanau, Entre Légende et Scandale

L’arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière brillante, mais aussi un moment charnière dans l’histoire des femmes d’affaires en France. Elle reste une figure complexe : à la fois pionnière et scandaleuse, symbole de l’ambition féminine, mais aussi de ses excès. Son histoire a inspiré de nombreuses discussions sur le rôle des femmes dans le secteur financier et sur les défis auxquels elles étaient confrontées dans un monde dominé par les hommes.

Parmi les nombreuses histoires mystérieuses qui entourent le Vatican, celle de la « tête de la sœur possédée » sœur Mary Rosenthal, qui intrigue les passionnés d’histoire et les amateurs de mystères religieux. L’existence supposée de cette relique alimente les spéculations sur la manière dont l’Église conserve des artefacts de grande valeur ou aux propriétés inexplicables. Cet article explore les origines de cette légende, le mythe de la sœur possédée, et les raisons pour lesquelles le Vatican pourrait décider de conserver un tel objet.

La Légende de la Sœur Possédée

La Vie Tourmentée d'une Religieuse Mystérieuse

La légende de la sœur possédée commence avec l’histoire d’une religieuse du Moyen Âge, réputée pour avoir été « possédée par des esprits ». Selon certains récits, elle manifestait des comportements étranges, attribués à une force surnaturelle. Son cas aurait intrigué les membres du clergé, qui décidèrent d’exorciser la religieuse afin de libérer son âme de l’influence démoniaque.

L’histoire de Maria Rosenthal

Enceinte sans relation sexuelle

En 1742, dans le monastère de Hohenwart, en Allemagne, une religieuse du nom de Joséphine Rosenthal se retrouva enceinte. Toutefois, elle affirma catégoriquement n'avoir jamais eu de relations sexuelles. Ce mystère attira l'attention du Concile de Benoît XIV au Vatican, où une série de tests fut menée pour vérifier la véracité de ses dires. Après des examens approfondis, il fut confirmé qu’elle était bel et bien vierge.

La conception immaculée

Cet événement stupéfiant fut interprété comme un miracle, une conception immaculée, et Joséphine commença à être perçue comme une figure sainte. Tragiquement, elle mourut en couches, mais sa fille, Maria Rosenthal, prit la relève. Cependant, Maria ne fut pas accueillie favorablement par la communauté. En effet, elle naquit hermaphrodite, une condition qu'ils considéraient comme démoniaque.

Un véritable Calvaire

La vie de Maria devint un véritable calvaire. Considérée comme possédée, elle endura humiliations et rejets de la part des habitants. La peur qu’elle inspirait grandit au fil du temps, et elle fut complètement isolée. Cette souffrance la poussa à rédiger un journal intime dans lequel elle relatait les abus, les insultes et les mauvais traitements subis, témoignant ainsi de la cruauté de son quotidien.

La Mort et la Conservation de sa Tête

Après son décès dans des circonstances troublantes, sa tête aurait été séparée de son corps. Certains pensent que cette relique fut conservée pour des études et par crainte de la puissance supposée qu'elle détenait encore. La tête aurait ensuite été placée sous la garde du Vatican, dans des archives secrètes ou un lieu destiné aux artefacts particuliers.

La Raison de la Conservation de la Relique par le Vatican

Le Pouvoir Mystique des Reliques dans l’Histoire de l’Église

Les reliques ont toujours eu une grande importance dans l’histoire chrétienne, symbolisant des forces surnaturelles, la foi, ou des protections divines. Les saints et les martyrs, en particulier, ont souvent vu leurs restes conservés dans des églises ou des cathédrales. La tête de la « sœur possédée » pourrait être vue comme un objet d’étude pour les exorcistes et théologiens du Vatican.

Une Protection Spirituelle Contre les Forces du Mal ?

Certains théologiens avancent que la possession de cette tête serait un acte de prévention spirituelle. En la gardant sous surveillance, l’Église protégerait le monde de la potentielle libération d’esprits démoniaques ou d’influences néfastes, tout en conservant un outil d’apprentissage pour mieux comprendre les phénomènes de possession.

Les Archives Secrètes du Vatican et leurs Contenus Inexplorés

La Légende des Archives Vaticanes : Un Lieu de Mystère

Les archives secrètes du Vatican sont une source inépuisable de théories et de mystères. Réputées pour contenir des documents, des artefacts et des objets d'une importance historique et théologique inestimable, elles demeurent en grande partie inaccessibles au grand public. La tête de la sœur possédée, si elle existe réellement, pourrait figurer parmi ces objets rares.

Que Cachent Encore les Archives ?

Certains chercheurs pensent que les archives renferment bien d’autres artefacts similaires, notamment des objets mystiques ou des témoignages de possessions passées. La tête de la sœur possédée serait un exemple parmi d’autres, montrant la volonté de l’Église de contenir certains mystères et phénomènes surnaturels hors de portée du public.

Le Mystère et l’Intrigue Autour de la Tête

Fascination Populaire et Théories du Complot

Le mystère de la tête de la sœur possédée alimente des théories du complot, et certains estiment que des informations cruciales sur l'origine de l'objet sont cachées. Pour certains, la décision du Vatican de garder cette relique en secret renforce les suspicions autour de l’Église, et crée une aura de mystère autour de cette affaire.

Un Cas d’Étude pour les Théologiens et Exorcistes

Les exorcistes modernes, confrontés à des cas de possession, peuvent s’inspirer des leçons tirées des cas passés. En gardant cette tête, le Vatican conserve un lien symbolique avec son histoire de lutte contre le mal. Elle serait aussi une source d’enseignement pour les membres du clergé engagés dans des pratiques spirituelles.

La légende de la « sœur possédée » fait partie de ces récits intrigants qui ont traversé les âges

L'Origine de la Légende : Une Religieuse Troublée ?

Au Moyen Âge, des cas de possession étaient souvent associés à des comportements ou des maladies que la science de l'époque ne pouvait expliquer. Certaines religieuses, à qui l'on attribuait des crises ou des visions, pouvaient être perçues comme possédées, en particulier si leurs actes s'écartaient des attentes strictes de la vie monastique. La légende de la sœur possédée pourrait ainsi provenir de récits rapportant le cas d'une religieuse qui aurait présenté des comportements jugés inquiétants par ses contemporains.

Les « Symptômes » de la Possession

Selon les récits, cette religieuse manifestait des comportements qui, à l'époque, étaient interprétés comme des signes de possession : convulsions, paroles étranges, connaissances mystérieuses, ou un rejet des pratiques religieuses. Les « possédées » étaient souvent isolées, voire exorcisées par le clergé, dans l’espoir de les libérer de ces influences considérées comme démoniaques.

L’Exorcisme et la Fin Tragique

La légende raconte que, après des tentatives d'exorcisme répétées, la religieuse serait décédée de manière troublante, marquant les esprits de ceux qui avaient assisté à ces événements. Par superstition ou par crainte, les autorités religieuses auraient alors conservé sa tête, soit pour étudier ce phénomène étrange, soit pour éviter qu’une quelconque « influence » ne s’échappe de ce corps marqué par le démon selon leurs croyances.

Pourquoi le Vatican ?

L'Église a, à travers les siècles, conservé des reliques, qu'il s'agisse de saints ou d'objets associés à des phénomènes spirituels ou paranormaux. La tête de la « sœur possédée » aurait pu être gardée non seulement pour son intérêt spirituel et historique, mais également comme un outil de référence pour les exorcistes. Le Vatican, en tant que centre du christianisme, aurait ainsi pris en charge cette relique pour la garder à l'abri des influences extérieures et en assurer la protection.

Une Interprétation Moderne ?

Avec le recul de la science et des études sur la psychologie, certains historiens pensent que cette religieuse pouvait souffrir de troubles mentaux ou d’épilepsie, deux affections qui, à l'époque, pouvaient aisément être interprétées comme de la possession. La conservation de sa tête pourrait également symboliser l'incompréhension des phénomènes neurologiques par l'Église et son désir de garder le contrôle sur des manifestations qu'elle jugeait dangereuses ou sacrées.

Entre Mythe et Réalité

Le mystère de la tête de la « sœur possédée » soulève de nombreuses questions sur les pratiques religieuses, les croyances dans le surnaturel, et les secrets gardés par le Vatican. Que ce soit pour des raisons de foi, de prévention ou de conservation historique, cette relique fait partie de ces éléments fascinants qui alimentent les mystères autour de l’Église. Tant que les archives du Vatican resteront en grande partie inaccessibles, les spéculations persisteront, renforçant l’aura mystique de ce lieu unique.

Parmi les légendes effrayantes qui peuplent le folklore européen, celle de Zofia, la vampire polonaise, captive par son mystère et sa noirceur. Issue des récits polonais anciens, cette figure vampirique incarne à la fois la beauté et la terreur, symbolisant les peurs et les superstitions d'une époque où le surnaturel faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Explorons l'histoire et l'origine de cette légende fascinante, et découvrons pourquoi Zofia est encore aujourd'hui une figure marquante des histoires de vampires en Europe.

Origine de la Légende de Zofia

Le Contexte Historique et Culturel de la Pologne Ancienne

La Pologne du Moyen Âge et de la Renaissance est un lieu imprégné de mysticisme, où les croyances populaires et les superstitions dictaient les comportements. Les récits de vampires, créatures buvant le sang des vivants, étaient répandus, et de nombreuses communautés croyaient en l'existence de ces êtres malveillants.

La Figure de Zofia dans le Folklore

Selon la légende, Zofia était une femme d’une beauté envoûtante qui vivait dans un village reculé de la Pologne. Ses traits délicats et son regard profond fascinaient autant qu'ils terrifiaient, et on disait qu'elle avait fait un pacte avec les forces obscures pour obtenir l'immortalité. Ce pacte la condamna à errer éternellement, buvant le sang des vivants pour survivre.

Les Caractéristiques de Zofia, la Vampire

Une Beauté Surnaturelle et Envoûtante

Zofia est décrite dans les récits comme ayant des cheveux noirs comme la nuit et des yeux d'un bleu glacial. Sa beauté était à la fois magnétique et inquiétante, ce qui lui permettait de séduire ses victimes facilement. Elle utilisait son charme pour attirer les jeunes hommes, qui disparaissaient mystérieusement après l'avoir rencontrée.

Les Pouvoirs et Capacités de Zofia

Comme les autres créatures vampiriques, Zofia possédait une force surnaturelle et la capacité de se régénérer rapidement. On disait qu'elle pouvait se transformer en brume ou en ombre pour échapper à ses poursuivants, et qu'elle pouvait contrôler l’esprit de ses victimes pour mieux les manipuler.

La Symbolique de Zofia dans la Culture Populaire

Zofia et la Peur de l'Inconnu

La légende de Zofia reflète une peur ancienne et universelle : celle de l'inconnu et des forces obscures tapies dans les ténèbres. En personnifiant la beauté et le danger, Zofia incarne les craintes liées à la mort et à la séduction, et joue sur les angoisses de l'âme humaine face à l'incompréhensible.

La Résurgence des Vampires dans la Culture Moderne

Avec le regain d'intérêt pour les vampires au cinéma et en littérature, la figure de Zofia est réapparue dans certaines œuvres polonaises modernes. Sa beauté mystérieuse et son histoire tragique en font un personnage fascinant et complexe, qui continue d’inspirer de nombreux artistes et écrivains.

Les Récits et Histoires Autour de Zofia

Les Contes Oraux et les Transmissions de la Légende

Dans les régions rurales de Pologne, la légende de Zofia était racontée autour des feux de cheminée, les soirs d’hiver. Les anciens mettaient en garde les jeunes contre les dangers de la séduction et de la curiosité, utilisant Zofia comme une morale pour expliquer la nécessité de prudence.

Les Témoignages et Apparitions Modernes

Certains affirment que l'esprit de Zofia continue de hanter les forêts et villages de Pologne, apparaissant parfois sous une forme spectrale. Ces témoignages, bien qu’incertains, alimentent le mythe et confèrent à Zofia une place particulière dans l’imaginaire collectif polonais.

Beauté et Terreur du Folklore

La légende de Zofia, la vampire polonaise, est un fascinant exemple de la manière dont les mythes anciens perdurent et évoluent dans la culture moderne. Incarnation de la beauté et de la terreur, Zofia symbolise les peurs éternelles de l'humanité et la fascination pour l'au-delà. Aujourd'hui encore, cette figure reste l'une des créatures vampiriques les plus captivantes et mystérieuses d'Europe.

L’Ordre des Templiers, fondé au début du XIIe siècle, fascine depuis des siècles. Guerriers pieux ou puissants financiers, détenteurs de secrets ou victimes d’intrigues, les Templiers ont laissé une empreinte durable dans l’histoire et l’imaginaire collectif. Leur ascension rapide, suivie d’une chute brutale, a engendré de nombreuses légendes, certaines les associant même au Saint Graal et à des trésors cachés. Mais qu’en est-il réellement ? Cet article explore les faits historiques et démystifie certaines croyances pour révéler la vérité sur les Templiers.

Les origines et la mission des Templiers

La naissance de l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ

Les templiers, initialement appelés les « Pauvres Chevaliers du Christ », sont fondés en 1119 à Jérusalem par Hugues de Payns. Leur mission première est de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, souvent attaqués lors de leur voyage.

Une mission militaire et religieuse

Les Templiers sont à la fois des moines et des soldats, vivant sous une règle stricte inspirée par la foi chrétienne et la discipline militaire. Leur double mission en fait un ordre unique, rapidement soutenu par l’Église et les souverains européens.

La montée en puissance des Templiers

La richesse et l’influence croissante de l’ordre

Grâce aux donations des nobles européens, les Templiers acquièrent des terres, des châteaux et des richesses considérables. Ils développent un réseau financier sophistiqué, offrant même des services bancaires aux rois et aux pèlerins. Leur influence s’étend à travers toute l’Europe et jusqu’au Moyen-Orient.

La participation aux croisades et les victoires militaires

Les Templiers jouent un rôle essentiel dans les croisades, protégeant les États latins de Terre Sainte et participant à des batailles décisives. Leur bravoure sur le champ de bataille renforce leur prestige, mais leurs pertes s’accumulent aussi au fil des années, contribuant à affaiblir l’ordre.

Le mystère et les légendes entourant les Templiers

Les Templiers et le Saint Graal

Les Templiers sont souvent associés au Saint Graal, la coupe sacrée que Jésus aurait utilisée lors de la Cène. Cette légende, popularisée au Moyen Âge et dans la littérature contemporaine, prête aux Templiers des connaissances ésotériques et des secrets religieux.

Les mythes du trésor et des connaissances secrètes

Après la dissolution de l’ordre, des rumeurs circulent selon lesquelles les Templiers auraient caché un trésor immense et des manuscrits secrets. Ce mythe alimente de nombreuses théories et expéditions, sans qu’aucune preuve tangible n’ait été trouvée.

La chute des Templiers

Le rôle du roi Philippe le Bel

Le roi Philippe IV de France, en difficulté financière, convoite la richesse des Templiers. Le vendredi 13 octobre 1307, il ordonne l’arrestation des membres de l’ordre en France, les accusant d’hérésie, de sorcellerie et de diverses pratiques immorales. Cette action marque le début de la fin pour les Templiers.

Le procès et la fin de l’ordre

Les Templiers sont soumis à des interrogatoires et des tortures afin de leur faire avouer des crimes souvent infondés. En 1312, sous la pression de Philippe le Bel, le pape Clément V dissout officiellement l’Ordre des Templiers. En 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître, est brûlé vif, mettant ainsi un terme brutal à l’ordre.

L’héritage et la légende des Templiers aujourd’hui

La fascination moderne pour les Templiers

L’histoire des Templiers inspire des théories et des œuvres de fiction, des romans aux films, qui renforcent l’aura mystérieuse de l’ordre. Les francs-maçons et autres groupes modernes revendiquent souvent une filiation spirituelle avec les Templiers, bien qu’aucune connexion historique directe n’existe.

L’influence historique des Templiers

L’Ordre des Templiers, malgré sa disparition brutale, a laissé un héritage dans l’histoire des ordres militaires et des institutions financières européennes. Leur modèle inspirera d’autres ordres militaires et contribuera à la création des bases de la finance moderne.

Un empire de richesse et de mystère

Les Templiers, véritables soldats de Dieu et gestionnaires d’un immense patrimoine, ont joué un rôle clé dans l’histoire médiévale. Si leur fin tragique a alimenté de nombreux mythes, les recherches historiques récentes nous permettent de mieux comprendre leur véritable impact. Entre dévouement religieux et enjeux politiques, la vérité sur les Templiers est une histoire complexe, où la réalité rejoint parfois la légende.

Halloween, cette fête désormais célèbre pour ses costumes effrayants et ses citrouilles lumineuses, plonge ses racines dans des traditions bien plus anciennes que les festivités modernes. En effet, ce qui apparaît aujourd’hui comme une célébration ludique est issu de rituels celtiques et de croyances ancestrales. Son histoire, traversant les siècles et les continents, a évolué au fil du temps, adoptant diverses formes avant de devenir l’Halloween que nous connaissons aujourd’hui. Plongeons dans les origines et les transformations d’une fête à la fois magique et mystérieuse.

Les racines celtiques d’Halloween

Samhain : la fête du nouvel an celte

Les racines d’Halloween remontent au festival celte de Samhain, une fête païenne célébrée par les Celtes il y a plus de 2000 ans. Ce nouvel an celte, marqué par la transition entre l’été et l’hiver, symbolisait le passage dans une période sombre, où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s’amenuisaient.

Les rituels de Samhain et les croyances spirituelles

Durant Samhain, les Celtes croyaient que les âmes des défunts revenaient dans le monde des vivants, tandis que des esprits malfaisants rôdaient également. Pour se protéger, ils portaient des costumes effrayants et allumaient des feux sacrés afin de repousser les esprits malveillants.

Chapitre 2 : L’influence chrétienne et l’évolution de la fête

La Toussaint et la fête des morts

Avec l’arrivée du christianisme en Europe, les rituels païens furent souvent remplacés ou absorbés par des célébrations chrétiennes. Au VIIIe siècle, l’Église instaura la Toussaint le 1er novembre pour honorer tous les saints. Ce changement permettait d'intégrer certaines traditions de Samhain, tout en orientant la fête vers une signification chrétienne.

Halloween, « All Hallows’ Eve »

Le 31 octobre devient ainsi la veille de la Toussaint, appelée en anglais All Hallows’ Eve, qui se contractera plus tard en « Halloween ». Bien que christianisée, la fête conserve des éléments de mystère et de surnaturel, témoignant de l’influence durable des traditions celtiques.

Halloween aux États-Unis et la transformation en fête moderne

L’arrivée d’Halloween en Amérique

Au XIXe siècle, des vagues d’immigrants irlandais et écossais apportent leurs traditions d’Halloween aux États-Unis. Là, les éléments de déguisement et de frissons gagnent en popularité, et les Américains adoptent rapidement cette fête. Les lanternes en citrouille, symboles modernes d’Halloween, trouvent leur origine dans les navets creusés que les immigrants utilisaient en Europe.

Trick-or-treat : du folklore au divertissement

Le concept de « trick-or-treat » (farce ou friandise) émerge dans les années 1920, transformant Halloween en un événement ludique pour les enfants, qui se déguisent pour collecter des friandises de maison en maison. Halloween devient alors une fête principalement familiale, marquée par des éléments de jeu et de costumes.

Symboles et traditions modernes

La citrouille : de Jack-o'-lantern aux décorations modernes

L’un des symboles les plus marquants d’Halloween est la citrouille creusée en forme de visage. Ce symbole provient de la légende de Jack-o'-lantern, un personnage du folklore irlandais qui aurait piégé le diable. Les immigrants ont remplacé le navet par une citrouille, plus facile à sculpter et disponible en grande quantité en Amérique.

Les costumes et les déguisements

Les costumes, héritage des déguisements de Samhain, évoluent pour inclure toutes sortes de personnages, des monstres aux super-héros. Cette tradition permet aux gens d’explorer des identités alternatives et de s’amuser tout en rappelant l’esprit de Samhain et le rapport aux esprits.

Halloween : Quand la nuit des esprits devient une fête populaire

Les origines d’Halloween sont ancrées dans des traditions millénaires et un riche folklore européen. Au fil du temps, cette fête ancienne, initialement dédiée au monde des esprits et aux cycles de la nature, est devenue un moment de divertissement. Halloween incarne aujourd’hui un mélange de traditions celtiques, de symboles chrétiens et d’influences modernes. Derrière les costumes et les bonbons se cache ainsi une histoire fascinante, témoignage de la continuité des croyances et des cultures à travers les âges.

Le cimetière du Père Lachaise est bien plus qu’un simple lieu de repos éternel au cœur de Paris. Ouvert en 1804, il abrite des tombes illustres et des histoires fascinantes, des œuvres d’art monumentales et de nombreux mystères. Avec ses allées arborées et ses caveaux majestueux, le Père Lachaise attire chaque année des millions de visiteurs curieux d’en découvrir les secrets, les célébrités et les énigmes. Ce voyage explore l’histoire, les légendes et les mystères qui entourent ce cimetière emblématique de Paris.

La Création d’un Lieu Mythique

Le Contexte et les Premiers Pas

À la fin du XVIIIe siècle, les cimetières parisiens sont saturés et des lois imposent leur fermeture à l’intérieur de la ville. Napoléon Bonaparte ordonne la création de nouveaux cimetières en périphérie, et en 1804, le Père Lachaise ouvre ses portes à l’est de Paris. Nommé en l’honneur de François d’Aix de La Chaise, le confesseur du roi Louis XIV, ce lieu devait incarner une vision nouvelle de la sépulture.

Les Difficultés Initiales et la Stratégie Marketing

Au départ, le Père Lachaise attire peu de familles, en partie en raison de sa localisation excentrée. Pour attirer les Parisiens, la ville décide d’y transférer les dépouilles de célébrités comme Molière et La Fontaine, incitant ainsi les familles fortunées à choisir cet endroit comme lieu de sépulture.

Un Musée à Ciel Ouvert

Les Œuvres Architecturales et Artistiques

Le Père Lachaise est célèbre pour ses monuments funéraires artistiques et ses sculptures uniques. Des architectes et sculpteurs célèbres ont créé des caveaux grandioses pour les familles aisées, transformant le cimetière en un véritable musée d’art funéraire. Les visiteurs peuvent admirer des styles architecturaux variés, des mausolées néoclassiques aux chapelles gothiques.

Les Tombes Célèbres

De nombreux artistes, écrivains, et personnalités sont enterrés au Père Lachaise, ajoutant à sa renommée mondiale. Des tombes comme celles de Jim Morrison, chanteur du groupe The Doors, Oscar Wilde, l’écrivain irlandais, et Édith Piaf, la légendaire chanteuse française, attirent des pèlerins et des admirateurs du monde entier.

Les Légendes et Mystères du Père Lachaise

Les Apparitions Fantomatiques

Avec ses allées sombres et ses recoins cachés, le Père Lachaise a inspiré de nombreuses histoires de fantômes. Certains visiteurs affirment avoir aperçu des silhouettes mystérieuses près des tombes de certaines célébrités. Par exemple, la tombe de Jim Morrison est entourée de rumeurs d’apparitions spectrales de fans en deuil, tandis que le fantôme d’Allan Kardec, fondateur du spiritisme, serait parfois ressenti par des adeptes de l’occulte.

Les Rites et Rituels Étranges

Les croyances populaires et les légendes attirent également des visiteurs désireux de réaliser certains rituels. La tombe d’Allan Kardec est au centre de pratiques ésotériques : les visiteurs déposent des messages et des fleurs en espérant recevoir chance et protection spirituelle. La tombe d’Oscar Wilde est aussi marquée par des baisers de rouge à lèvres, un geste autrefois prisé pour symboliser l’admiration et la gratitude des fans.

Les Enquêtes Historiques et Archéologiques

Les Histoires des Personnalités Moins Connues

Le cimetière du Père Lachaise abrite des tombes de personnalités méconnues mais fascinantes. Par exemple, Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, et Sarah Bernhardt, célèbre actrice, reposent dans le cimetière, ajoutant de la richesse historique au site.

Les Découvertes Archéologiques

Régulièrement, des fouilles permettent de découvrir des détails sur l’évolution des pratiques funéraires. Les chercheurs trouvent parfois des artéfacts et des inscriptions anciennes, qui donnent un aperçu unique des croyances religieuses et des pratiques de deuil au fil des siècles.

Le Père Lachaise Aujourd’hui

Un Lieu de Mémoire et de Recueillement

Le Père Lachaise continue de jouer un rôle de lieu de mémoire pour les familles et les proches. Malgré sa popularité touristique, il reste un lieu de recueillement pour ceux qui viennent rendre hommage aux défunts. Des événements de commémoration y sont régulièrement organisés pour honorer les disparus et préserver le respect du lieu.

Un Site Touristique Incontournable

Aujourd’hui, le Père Lachaise est l’un des sites touristiques les plus visités de Paris, attirant des visiteurs fascinés par son histoire, son art funéraire et ses légendes. Des visites guidées sont proposées pour explorer le cimetière et comprendre la signification de ses monuments et de ses mystères.

Lieu de mémoire est aussi le théâtre d’histoires et de légendes

Le cimetière du Père Lachaise est un lieu unique où l’art, l’histoire et le mystère se rencontrent. Ce lieu de sépulture devenu lieu de mémoire est aussi le théâtre d’histoires et de légendes qui perpétuent la fascination qu’il exerce sur des millions de visiteurs. Que l’on vienne pour se recueillir, pour admirer les monuments ou pour percer ses mystères, le Père Lachaise reste une destination incontournable qui continue de captiver et d’intriguer.

L’histoire d’Amityville est l’un des récits d’horreur les plus célèbres du XXe siècle, inspirant des livres, des films et de nombreuses théories. L’affaire commence en novembre 1974, lorsqu’un crime atroce secoue la petite ville d’Amityville, dans l’État de New York. Ce qui aurait pu rester une tragédie criminelle devient un phénomène paranormal lorsque la famille Lutz emménage dans la maison et affirme être victime de manifestations surnaturelles. Cet article revient sur les événements réels qui ont inspiré la légende, la tragédie des DeFeo, les allégations de la famille Lutz, et le phénomène qui en a découlé.

La Tragédie des DeFeo

La Nuit du Drame

Le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. assassine six membres de sa famille à leur domicile, situé au 112 Ocean Avenue, Amityville. Les victimes sont ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères, tous abattus à bout portant pendant leur sommeil. Le crime suscite l’horreur et l’incompréhension dans cette petite communauté paisible.

L’Enquête et le Procès

Arrêté et jugé, Ronald DeFeo Jr. plaide la folie, affirmant entendre des voix l’incitant à tuer. Cependant, les preuves accablantes et les témoignages le condamnent rapidement. Il est reconnu coupable de six meurtres et condamné à la prison à perpétuité. La maison, désormais vide, devient un lieu de fascination morbide pour les curieux.

L’arrivée de la Famille Lutz

Emménagement dans la Maison du Drame

En décembre 1975, un peu plus d’un an après les meurtres, la famille Lutz, composée de George, Kathy et leurs trois enfants, emménage dans la maison. Conscients de la tragédie qui s’est déroulée, ils décident malgré tout d’acheter la demeure, séduits par le prix attractif et par l’espace qu’elle offre.

Les Premières Manifestations

Rapidement, les Lutz affirment être témoins de phénomènes étranges et inquiétants. Ils rapportent des bruits inexplicables, des odeurs nauséabondes, des fluctuations de température, et même des visions d’entités. George Lutz se plaint de se réveiller chaque nuit à 3 h 15, l’heure présumée des meurtres, tandis que d’autres membres de la famille ressentent des malaises physiques et psychologiques.

Une Maison Hantée ?

Les Phénomènes Inexpliqués

Les Lutz racontent des incidents de plus en plus effrayants : des portes qui claquent, des murs qui suintent d’un étrange liquide vert, et des apparitions d’entités menaçantes. La maison semble prendre vie, devenant un lieu de terreur. Cette situation pousse la famille à consulter un prêtre, qui, selon leur récit, aurait lui-même ressenti une présence maléfique lors de sa visite.

L’Abandon de la Maison

Après seulement 28 jours dans la maison, les Lutz décident de la quitter, traumatisés par les événements. Leurs témoignages vont rapidement attirer l’attention des médias, donnant naissance à un véritable phénomène autour de la maison d’Amityville, qui devient un symbole de la hantise.

L’Impact Médiatique et les Adaptations

Le Livre d’Amityville

En 1977, Jay Anson publie The Amityville Horror, basé sur les expériences supposées de la famille Lutz. Le livre devient un succès immédiat, se vendant à des millions d’exemplaires. L’histoire frappe l’imagination des lecteurs et pose la question de l’existence d’un mal surnaturel qui pourrait persister dans certains lieux.

Le Film et les Adaptations

Le livre inspire plusieurs films, dont le premier en 1979, qui popularise davantage l’histoire. La maison d’Amityville devient alors emblématique dans la culture populaire, inspirant un nombre incalculable de livres, de films, et de documentaires. Les détails sordides et les scènes de terreur prennent vie à l’écran, attirant des foules fascinées par l’horreur.

La Vérité Derrière le Mythe

Enquête et Réactions Critiques

Au fil du temps, des doutes apparaissent quant à la véracité des témoignages de la famille Lutz. Des sceptiques, dont certains enquêteurs paranormaux et journalistes, pointent des incohérences dans leurs récits, suggérant que tout ou partie de l’histoire aurait pu être inventée. Les défenseurs de l’histoire, quant à eux, continuent de croire en l’authenticité des manifestations.

La Maison d’Amityville Aujourd’hui

La maison d’Amityville est devenue un lieu touristique controversé. Bien que plusieurs propriétaires successifs y aient vécu sans rapporter de phénomènes paranormaux, la légende reste vivace. En 2010, la maison est de nouveau vendue, cette fois sans le numéro « 112 » pour éviter d’attirer les curieux.

Un récit qui a marqué des générations

L’horreur d’Amityville demeure l’une des histoires de maison hantée les plus emblématiques, mêlant faits réels et éléments surnaturels. Qu’il s’agisse d’une véridique hantise ou d’une fabrication médiatique, ce récit a marqué des générations, soulevant des questions sur la nature du mal et sur la possibilité qu’un lieu puisse garder les traces des horreurs passées. Le mystère reste entier, et Amityville continue de fasciner, rappelant l’attrait de l’humanité pour l’inexplicable.

Le Dernier Jour de Pompéi est un événement historique majeur qui a laissé une marque indélébile dans l’histoire de l’humanité. En l'an 79 après J.-C., la ville de Pompéi, prospère cité romaine située au sud de l'Italie, fut engloutie par une éruption cataclysmique du Vésuve. Cet événement a figé la ville dans le temps, offrant aux archéologues et aux historiens un aperçu unique de la vie quotidienne dans l'Empire romain. Dans cet article, nous explorerons les événements tragiques de cette journée fatidique, les découvertes archéologiques fascinantes, et l'impact durable de la catastrophe sur l'imaginaire collectif.

Pompéi, une cité florissante

L’histoire et la prospérité de Pompéi

Pompéi n’était pas une simple ville romaine. Elle se distinguait par son importance commerciale et culturelle. Située à proximité de la mer et au pied du Vésuve, la cité était connue pour ses villas somptueuses, ses marchés animés et ses œuvres d'art riches.

Une architecture influencée par le monde méditerranéen

Les habitations de Pompéi, ses thermes, ses théâtres et ses temples témoignaient d'un savoir-faire architectural influencé par la Grèce, l'Égypte, et d'autres cultures méditerranéennes. Cette richesse culturelle faisait de Pompéi un carrefour de civilisations.

L’éruption du Vésuve, une catastrophe inattendue

Le Vésuve : un volcan méconnu

À l’époque, peu de gens se méfiaient du Vésuve. Ses pentes fertiles faisaient prospérer l'agriculture locale, et il semblait inoffensif. Pourtant, sous cette apparence, il cachait une puissance destructrice.

Les premiers signes de la catastrophe

En août 79, les premiers signes d'activité volcanique étaient perceptibles, mais peu d'habitants s'en inquiétèrent. La plupart des Pompéiens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, inconscients du désastre imminent.

L'éruption dévastatrice

L’après-midi du 24 août, une gigantesque colonne de fumée et de cendres s’éleva du Vésuve, recouvrant rapidement la ville. Les pluies de cendres et de pierres ponces transformèrent Pompéi en une ville fantôme en quelques heures, emprisonnant ses habitants et ses trésors sous plusieurs mètres de débris.

Une ville figée dans le temps

La découverte de Pompéi

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que les fouilles commencèrent à révéler au monde entier la magnificence perdue de Pompéi. Les corps figés dans la cendre, les maisons préservées et les objets du quotidien offraient un témoignage direct de la vie romaine du premier siècle.

Les trésors archéologiques

Les fresques, les mosaïques, les sculptures et les objets découverts dans les ruines de Pompéi ont permis aux chercheurs de mieux comprendre les pratiques religieuses, les structures sociales et la vie privée des Romains de l’époque.

L’héritage de Pompéi dans la culture

Pompéi dans l’imaginaire collectif

Le drame de Pompéi a fasciné des générations entières, inspirant artistes, écrivains et cinéastes. L'idée de cette cité prospère soudainement anéantie par une force naturelle continue d'alimenter les récits modernes sur la fragilité de la civilisation face à la nature.

Pompéi, site de recherche et de tourisme

Aujourd’hui, Pompéi attire des millions de visiteurs et reste un site d’étude inestimable pour les archéologues. La ville nous rappelle la puissance des catastrophes naturelles, tout en offrant une fenêtre unique sur le passé.

Les Dernières Heures de Pompéi !

Le dernier jour de Pompéi est l'une des catastrophes les plus mémorables de l'histoire humaine, non seulement à cause de la tragédie humaine, mais aussi en raison des incroyables découvertes qu'elle a permises. La ville ensevelie est un témoignage poignant de la vie romaine et nous rappelle la précarité de la vie face aux forces de la nature.

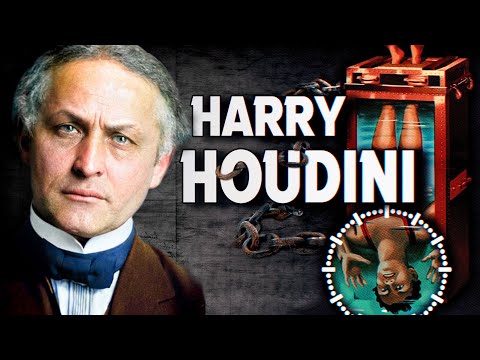

Harry Houdini, le nom même évoque l'illusion, l'évasion, et la magie. Plus qu’un simple magicien, Houdini a bâti sa légende sur des exploits d’évasion spectaculaires, des cascades impossibles et un sens inébranlable du danger. De la camisole de force aux coffres enchaînés immergés dans l’eau, il semblait défier la mort à chaque tour. Houdini n'était pas seulement un maître de l'évasion ; il était une icône culturelle, un symbole de la détermination humaine à surmonter l'impossible. Cet article retrace la vie fascinante de ce magicien hors pair, ses tours les plus dangereux, et l’héritage qu’il a laissé.

Les Débuts d’un Artiste : Des Origines Modestes à la Gloire

Une enfance marquée par la pauvreté

Né Erik Weisz en 1874 à Budapest, Houdini émigre avec sa famille aux États-Unis à l'âge de quatre ans. Grandissant dans la pauvreté, il découvre très jeune une passion pour le spectacle et l’illusion.

Les premiers pas sur scène

Sous le nom d’Harry Houdini, il débute sa carrière de magicien à la fin du XIXe siècle, mais c'est en se spécialisant dans l’art de l’évasion qu’il rencontre un succès phénoménal. Ses performances impliquant des chaînes, des menottes et des cadenas attiraient des foules toujours plus nombreuses.

Les Évasions Mortelles : Défis Face à l’Impossible

Le tour de la camisole de force suspendue

Parmi ses numéros les plus célèbres, Houdini se faisait suspendre à plusieurs mètres de hauteur, enfermé dans une camisole de force, les pieds enchaînés. Cette évasion spectaculaire exigeait une combinaison unique de force, de souplesse et de sang-froid.

L’évasion sous l’eau : la cellule d’eau chinoise

Un autre de ses tours emblématiques consistait à s’échapper d’une cellule remplie d’eau dans laquelle il était plongé la tête en bas, les pieds verrouillés. L’angoisse du public était palpable à chaque représentation, tandis qu’Houdini, à la limite de l’asphyxie, défiait la mort sous leurs yeux.

Le tour du cercueil enchaîné et enterré

Peut-être l’évasion la plus symbolique de sa carrière fut celle où il se faisait enterrer vivant dans un cercueil en bois, enchaîné, et devait en sortir sans assistance. Cette performance témoignait non seulement de son incroyable capacité physique, mais aussi de sa volonté inébranlable de défier les forces naturelles.

Un Combat contre les Charlatans et l’Occultisme

Houdini contre les médiums et l’ésotérisme

Au-delà de la scène, Houdini était un fervent sceptique de l’occultisme. À une époque où les médiums et les séances spirites prospéraient, il s’est donné pour mission de dénoncer les imposteurs qui exploitaient la crédulité des gens en deuil. Il a même témoigné devant le Congrès américain pour mettre en garde contre les fraudes spirituelles.

Le pacte post-mortem

Avant sa mort, Houdini avait fait un pacte avec sa femme, Bess, stipulant qu'il tenterait de communiquer avec elle depuis l'au-delà, si cela était possible. Pendant dix ans après sa mort, Bess organisa des séances annuelles sans jamais recevoir de message. Cette absence de communication renforça sa croisade contre l'illusion de l’au-delà.

L’Incident Fatal : Le Coup de Poing de Trop

Un tour mal préparé

En 1926, lors d'une visite à Montréal, Houdini reçoit la visite de plusieurs admirateurs, dont un étudiant qui lui demande s’il peut supporter un coup de poing dans l’abdomen, une démonstration qu'il avait faite à plusieurs reprises. Houdini accepte, mais avant d’avoir pu se préparer, il reçoit un coup violent. Peu après, il tombe gravement malade.

La mort mystérieuse du maître de l’évasion

Diagnostiqué d’une péritonite due à la rupture de son appendice, Houdini meurt quelques jours plus tard, le 31 octobre 1926, laissant le monde de la magie en deuil. Sa mort prématurée, bien que tragique, contribue à renforcer son aura de légende, et encore aujourd'hui, des débats persistent sur les véritables causes de son décès.

L’Héritage d’Houdini : Une Icône Inoubliable

Une influence durable sur la magie moderne

Le nom d’Houdini est aujourd’hui indissociable de l’art de l’évasion. Sa créativité, son courage et son génie ont ouvert la voie à de nouvelles générations de magiciens, dont beaucoup s’inspirent encore de ses exploits et tentent de recréer ses tours légendaires.

Houdini au cinéma et dans la culture populaire

De nombreux films, livres et documentaires ont retracé la vie et la carrière d’Houdini, renforçant son statut d’icône culturelle. Son héritage va bien au-delà de la magie, il incarne une figure de défi contre l’adversité et la mortalité.

Le magicien qui jouait avec la mort

Harry Houdini n’était pas seulement un magicien, mais un homme qui repoussait constamment les limites du possible. Il n'a cessé de défier la mort à chaque tour, captivant les foules avec des évasions spectaculaires. Son influence perdure aujourd'hui, non seulement dans le monde de la magie, mais dans toute la culture populaire. Houdini restera à jamais l'homme qui a défié la mort, un symbole d’ingéniosité, de bravoure et de détermination.

Le 22 octobre 1926, le célèbre illusionniste et maître de l’évasion Harry Houdini, connu pour ses prouesses inégalées, succombe à une péritonite causée par la rupture de son appendice. La mort de Houdini, entourée de mystère, a souvent été attribuée à un coup de poing porté à l’abdomen quelques jours avant sa mort. Cet incident tragique a non seulement marqué la fin d’une ère pour la magie, mais il a aussi alimenté des légendes et spéculations sur la véritable cause de son décès. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à la disparition de cette icône de la magie.

Harry Houdini : Le Maître de l’Évasion

Un magicien au sommet de sa gloire

Harry Houdini, né Erik Weisz en Hongrie en 1874, est rapidement devenu une légende dans le monde de la magie et de l’évasion. Sa capacité à se libérer de chaînes, de camisoles et de coffres verrouillés lui a valu une renommée internationale. Houdini était également connu pour son esprit indomptable et son endurance physique impressionnante.

Une carrière fondée sur la maîtrise du corps

Au fil de sa carrière, Houdini a développé une forme physique remarquable, essentielle à ses actes d'évasion. Il se vantait souvent de sa capacité à résister à des coups violents sans montrer de signes de douleur, une compétence qui finirait par jouer un rôle crucial dans les événements tragiques de 1926.

L’Incident Fatal : Un Coup de Poing Foudroyant

Une rencontre avec des étudiants admirateurs

Le 22 octobre 1926, lors d’une de ses tournées à Montréal, Houdini reçoit dans sa loge des étudiants de l’université McGill. L’un d'eux, un jeune boxeur amateur du nom de J. Gordon Whitehead, le questionne sur sa capacité à résister aux coups de poing dans l’abdomen, un exploit dont Houdini s'était fait une spécialité.

Le coup inattendu

Sans prévenir ni attendre que Houdini se prépare, Whitehead lui assène plusieurs coups violents dans l’estomac. Bien que Houdini ait l’habitude de se contracter pour absorber l’impact de tels coups, cette fois-ci, pris au dépourvu, il n’a pas le temps de se préparer. Le coup de poing aurait contribué à l’éclatement de son appendice.

La Détérioration de l’État de Santé d’Houdini

Les premiers symptômes

Malgré la douleur croissante dans son abdomen, Houdini continue de se produire sur scène, refusant d’annuler ses spectacles. Ce n’est que lorsqu’il tombe sérieusement malade après une représentation à Détroit que son équipe le force à consulter un médecin.

Le diagnostic fatal

Houdini est rapidement diagnostiqué avec une péritonite, causée par la rupture de son appendice. Bien que la chirurgie ait été tentée, il était déjà trop tard pour sauver le magicien. Le 31 octobre 1926, Houdini meurt des suites de cette infection, à seulement 52 ans.

L’Après-Mort de Houdini : Mythe et Légende

Un mystère entourant sa mort

La nature soudaine de la mort d’Houdini a alimenté de nombreuses rumeurs. Certains ont affirmé que son appendice était déjà enflammé avant le coup de poing, et que le coup n’a fait qu’accélérer une issue inévitable. D’autres, fascinés par son combat contre les médiums et l’ésotérisme, ont spéculé que sa mort aurait été le résultat d’une vengeance surnaturelle.

Le mythe du défi à la mort

Houdini a souvent défié la mort dans ses spectacles, mais cette fois-ci, la réalité l’a rattrapé. Son décès prématuré a renforcé son aura de légende, alimentant la fascination pour ses exploits et sa personnalité. Jusqu’à aujourd’hui, il reste une figure mythique dans l’histoire de la magie.

L’Incident qui a Coûté la Vie au Maître de l’Évasion

La mort d’Houdini à la suite d’un incident apparemment banal, un coup de poing mal anticipé, a choqué le monde entier. Cet événement tragique, entouré de mystères et de spéculations, a contribué à faire d'Houdini une icône immortelle. Son incroyable carrière, marquée par des évasions périlleuses et des exploits extraordinaires, continue d’inspirer des générations de magiciens et de passionnés d’illusion. La disparition du plus grand maître de l'évasion a laissé un vide dans le monde du spectacle, mais son héritage perdure, presque un siècle après sa mort.

Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est une figure emblématique de la Première Guerre mondiale, célèbre pour son rôle d'espionne présumée. Danseuse exotique adulée dans les salons parisiens et accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne, elle est condamnée à mort et exécutée le 15 octobre 1917. Son procès, ses liaisons avec des officiers militaires et son exécution controversée ont fait d’elle une légende entourée de mystère. Cet article retrace l’histoire de Mata Hari, de sa carrière de danseuse à sa fin tragique.

Les Premières Années de Margaretha Zelle

Une enfance en Hollande

Margaretha Geertruida Zelle naît le 7 août 1876 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, dans une famille aisée. Son père, un homme d'affaires prospère, lui assure une éducation privilégiée. Cependant, la faillite de son père et la mort prématurée de sa mère la plongent dans une enfance marquée par des bouleversements. À l'âge de 18 ans, elle quitte les Pays-Bas pour épouser un officier de l'armée néerlandaise, Rudolf MacLeod, avec qui elle s’installe dans les colonies néerlandaises en Indonésie.

Une nouvelle identité : Mata Hari, la danseuse

Après un mariage difficile et le décès tragique de son fils, Margaretha rentre en Europe et s’installe à Paris en 1903. C’est là qu’elle adopte le pseudonyme "Mata Hari", un nom qui signifie "œil du jour" en malais, et se lance dans une carrière de danseuse exotique. Sa beauté, ses costumes orientaux et ses performances sensuelles font d’elle une star. Elle devient rapidement une figure de la haute société parisienne, courtisée par les hommes les plus influents.

De Danseuse à Espionne

La Première Guerre mondiale et le contexte d'espionnage