Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Révolutions

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Après une vie marquée par les conquêtes, les réformes et les bouleversements de l’Europe, Napoléon Bonaparte a vécu une fin aussi spectaculaire que tragique. Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il meurt loin de la France qu’il a tant façonnée. Retour sur les circonstances, les mystères et les conséquences de la mort de l'Empereur des Français.

Le déclin d’un empereur : l'exil sur Sainte-Hélène

Après sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815, Napoléon Ier abdique une seconde fois et tente de fuir vers l'Amérique. Mais les Britanniques l’interceptent et choisissent de l’envoyer en exil sur l’île de Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l’Atlantique Sud, à plus de 1 800 kilomètres des côtes africaines. Ce lieu isolé a été choisi précisément pour rendre toute évasion impossible.

Arrivé à Sainte-Hélène en octobre 1815, Napoléon s’installe à Longwood House, une résidence austère et humide. Il y vivra pendant près de six ans, surveillé de près par le gouverneur britannique Hudson Lowe, avec qui les relations sont très tendues.

Une santé qui se détériore lentement

Dès 1817, les compagnons d’exil de Napoléon constatent une dégradation progressive de sa santé. Il souffre de douleurs à l’estomac, de nausées, de faiblesse généralisée, et son moral se détériore. L’air marin, l’isolement, le climat humide et la mauvaise qualité des aliments aggravent son état. En 1821, ses symptômes s’intensifient : vomissements, fièvre, amaigrissement.

Plusieurs médecins se succèdent à son chevet, mais les soins sont rudimentaires. Le docteur Francesco Antommarchi, envoyé par sa famille en 1819, rédige des rapports médicaux détaillés mais impuissants à enrayer la progression de la maladie.

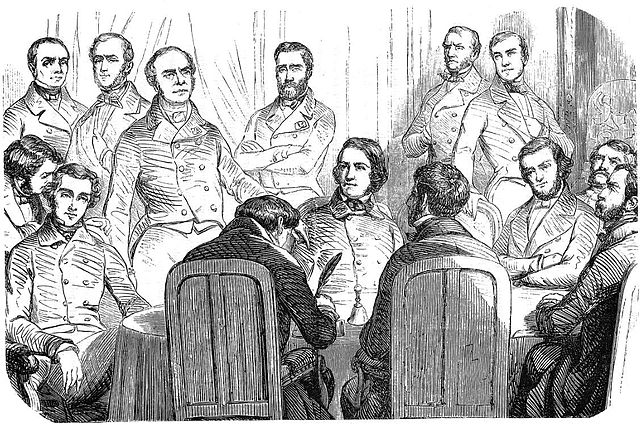

La mort de Napoléon : 5 mai 1821

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt à l’âge de 51 ans. Ses derniers mots auraient été : « France… armée… tête d’armée… Joséphine… », selon les témoignages de ses proches. Son corps est embaumé le lendemain. Il est enterré dans la vallée du Géranium, à proximité de Longwood, selon les règles britanniques malgré sa volonté d’être inhumé en bord de Seine, « au milieu de ce peuple français qu’il a tant aimé ».

La nouvelle de sa mort atteint l’Europe plusieurs semaines plus tard, mais provoque une vive émotion. Victor Hugo écrit : « Il dort. Qu’il dorme en paix sur ce rocher lugubre. »

La controverse autour de la cause de sa mort

Officiellement, le docteur Antommarchi diagnostique un cancer de l’estomac, une maladie déjà présente dans la famille Bonaparte, notamment chez son père. L’autopsie aurait révélé un ulcère perforé et une importante détérioration de l’estomac.

Cependant, dès le XIXe siècle, certains évoquent un possible empoisonnement à l’arsenic. Des analyses modernes réalisées sur des mèches de cheveux de Napoléon ont révélé des taux élevés d’arsenic, mais les experts demeurent divisés. Certains affirment qu'il s'agissait d'une exposition environnementale, courante à l'époque (présence d’arsenic dans les teintures et papiers peints), tandis que d'autres évoquent un empoisonnement lent, possiblement orchestré par les autorités britanniques ou même des proches trahis.

Le retour des cendres : un événement national

En 1840, Louis-Philippe obtient de la Grande-Bretagne le transfert des cendres de Napoléon en France. Ce retour spectaculaire, appelé le retour des cendres, est orchestré pour redonner de la légitimité à la monarchie de Juillet.

Le 15 décembre 1840, les restes de l’Empereur sont transférés aux Invalides à Paris, dans une cérémonie grandiose en présence de milliers de Français. L’architecte Visconti conçoit un tombeau monumental au sein du Dôme des Invalides, où repose encore aujourd’hui Napoléon Ier, dans un sarcophage de quartzite rouge.

Héritage et fascination posthume

La mort de Napoléon n’a pas mis fin à son influence. Son image est utilisée par différents régimes pour incarner l’ordre, le génie militaire ou la grandeur nationale. Napoléon III, son neveu, s'en inspirera largement pour légitimer son propre pouvoir.

Des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo ont immortalisé sa figure dans la littérature. Des centaines de livres, films, pièces de théâtre, musées et études historiques lui sont consacrés. Le personnage de Napoléon fascine toujours par son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa mort solitaire.

Une fin d’empire entre mythe et réalité

La mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène marque la fin d’une ère. Elle symbolise à la fois la fragilité du pouvoir absolu et la grandeur tragique de celui qui a rêvé de dominer l’Europe. Exilé, affaibli mais lucide jusqu’au bout, l’Empereur est devenu une légende, entre vérité historique et mythe napoléonien. Son décès, entouré de mystères et de passion, continue de nourrir les imaginaires deux siècles plus tard.

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

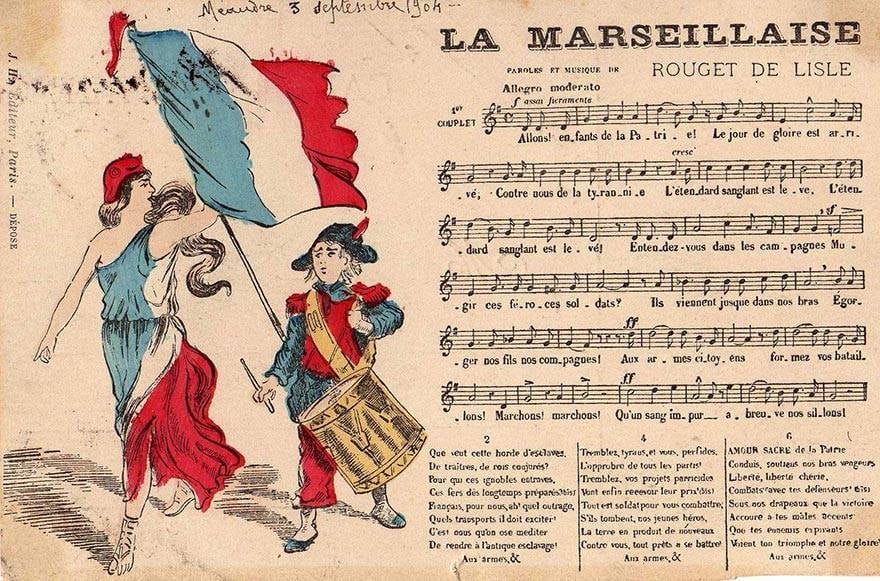

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

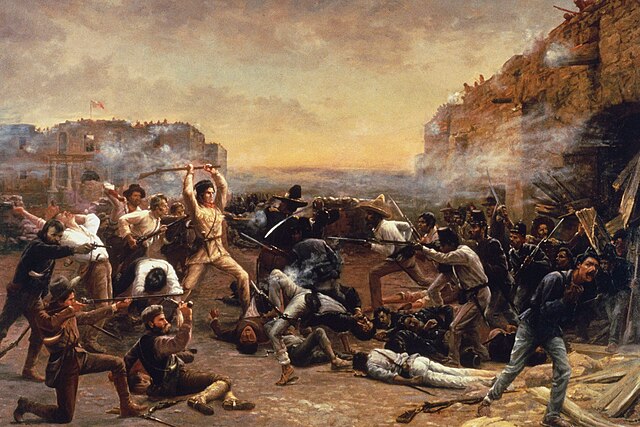

Le 6 mars 1836, le massacre de Fort Alamo est devenu un symbole de courage et de résistance dans l'histoire des États-Unis. Situé à San Antonio, au Texas, ce fort a été le théâtre d'une bataille acharnée entre les forces texanes et l'armée mexicaine dirigée par le général Santa Anna. Bien que la défaite des défenseurs du fort ait été totale, cet événement a galvanisé les Texans dans leur lutte pour l'indépendance, menant finalement à la création de la République du Texas.

Contexte Historique : La Révolution Texane

Les Tensions entre le Texas et le Mexique

Dans les années 1830, le Texas, alors partie intégrante du Mexique, était peuplé en grande partie par des colons américains. Ces derniers, mécontents des politiques centralisatrices du gouvernement mexicain et de la restriction de leurs droits, ont commencé à réclamer une plus grande autonomie. Les tensions ont culminé avec la Révolution texane en 1835, marquant le début d'un conflit armé.

L'Importance Stratégique de Fort Alamo

Fort Alamo, anciennement une mission espagnole, était un point stratégique pour les forces texanes. Occupé par un petit groupe de soldats et de volontaires, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett, le fort est devenu un symbole de résistance contre l'oppression mexicaine.

Le Siège et la Bataille de Fort Alamo

Le Début du Siège

Le 23 février 1836, l'armée mexicaine, forte de plusieurs milliers d'hommes, a commencé le siège de Fort Alamo. Les défenseurs, bien que largement inférieurs en nombre, ont résisté pendant près de deux semaines, repoussant plusieurs assauts et infligeant des pertes significatives à l'ennemi.

L'Assaut Final

Dans la nuit du 5 au 6 mars, les forces mexicaines ont lancé un assaut final. Malgré une résistance farouche, les défenseurs du fort ont été submergés. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les combattants texans, estimés à environ 200 hommes. Le général Santa Anna, souhaitant faire un exemple, a ordonné que les corps des défenseurs soient brûlés.

Les Conséquences du Massacre

L'Impact sur la Révolution Texane

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal. Bien que ce fût une défaite militaire, elle a servi de catalyseur pour la cause texane. Le cri de guerre "Remember the Alamo!" est devenu un symbole de la lutte pour l'indépendance, galvanisant les volontaires et renforçant la détermination des forces texanes.

La Bataille de San Jacinto et l'Indépendance

Moins de deux mois après le massacre, les forces texanes, dirigées par le général Sam Houston, ont vaincu l'armée mexicaine à la bataille de San Jacinto le 21 avril 1836. Cette victoire décisive a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, établissant l'indépendance du Texas.

L'Héritage de Fort Alamo

Un Symbole de Courage et de Sacrifice

Fort Alamo est aujourd'hui un lieu de mémoire et un symbole de courage et de sacrifice. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent sur le site pour honorer les défenseurs qui ont donné leur vie pour la liberté.

Dans la Culture Populaire

Le massacre de Fort Alamo a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques et musicales. Des films comme "The Alamo" (1960) et "Alamo: The Price of Freedom" (1988) ont contribué à perpétuer la légende de cet événement historique.

La Mémoire de Fort Alamo

Le massacre de Fort Alamo en 1836 reste un événement marquant de l'histoire américaine et texane. Il incarne les valeurs de résistance, de courage et de sacrifice, tout en rappelant les coûts humains de la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, Fort Alamo continue de symboliser l'esprit indomptable de ceux qui se battent pour leurs convictions.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot

La mort de Staline a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains historiens et chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être empoisonné par des membres de son entourage, craignant une nouvelle vague de purges. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer cette thèse.

Les Conséquences de la Mort de Staline

La Lutte pour le Pouvoir

Après la mort de Staline, une lutte pour le pouvoir a éclaté au sein du Parti communiste. Des figures comme Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria et Gueorgui Malenkov se sont disputées la succession. Khrouchtchev finira par s'imposer et entamera un processus de "déstalinisation" à la fin des années 1950.

Impact sur l'URSS et le Monde

La disparition de Staline a marqué la fin d'une ère de terreur en Union soviétique et a ouvert la voie à des réformes politiques et économiques. Sur le plan international, elle a contribué à un relâchement temporaire des tensions de la Guerre froide, bien que les rivalités entre les blocs est et ouest aient persisté.

L'Héritage de Staline

La mort de Joseph Staline en 1953 a été un événement charnière qui a profondément influencé le cours de l'histoire. Son règne, marqué par des réalisations industrielles et des atrocités massives, reste un sujet de débat et d'analyse. Aujourd'hui, Staline incarne à la fois les promesses et les dangers des régimes autoritaires, rappelant l'importance de la vigilance démocratique et du respect des droits humains.

L’année 1871 marque un tournant dramatique dans l’histoire de Paris. Après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes ont occupé la capitale française, un événement chargé de symbolisme et de conséquences politiques. Cet article explore les circonstances de cette occupation, son déroulement et son impact sur la population parisienne, ainsi que les répercussions historiques de ce moment clé.

Contexte Historique de l’Occupation

La Guerre Franco-Prussienne

La guerre franco-prussienne, qui éclate en 1870, oppose la France de Napoléon III à la Confédération de l’Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. La défaite française à Sedan en septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la République. Malgré cela, la guerre se poursuit, et Paris, assiégée depuis septembre 1870, finit par capituler en janvier 1871.

Les Conditions de l’Armistice

L’armistice signé le 28 janvier 1871 prévoit l’occupation partielle de Paris par les troupes prussiennes. Cette clause, humiliante pour les Parisiens, est perçue comme une marque de domination et de revanche après des décennies de tensions entre la France et la Prusse. L’occupation, bien que brève, est lourde de sens et de symboles.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Entrée des Troupes Prussiennes

Le 1er mars 1871, les troupes prussiennes entrent dans Paris. Leur présence est limitée à certains quartiers, notamment les Champs-Élysées et les zones stratégiques autour de la place de la Concorde. Les soldats prussiens défilent dans une ville silencieuse et hostile, où la population observe avec colère et résignation cette démonstration de force.

Une Occupation Courte mais Symbolique

L’occupation ne dure que deux jours, du 1er au 3 mars 1871. Bien que brève, elle est profondément ressentie par les Parisiens. Les Prussiens évitent de provoquer des incidents majeurs, mais leur présence rappelle à la France sa défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine, cédée à l’Allemagne par le traité de Francfort en mai 1871.

Réactions et Conséquences

La Colère des Parisiens

L’occupation de Paris est vécue comme une humiliation nationale. Les Parisiens, déjà éprouvés par un siège de plusieurs mois et une famine sévère, voient dans cette occupation une insulte supplémentaire. Cette colère contribue à alimenter les tensions politiques qui mènent à la Commune de Paris, un soulèvement populaire qui éclate en mars 1871.

Impact Politique et Symbolique

L’occupation de Paris par les Prussiens a un impact profond sur la psyché nationale française. Elle symbolise la fin de la domination française en Europe et l’ascension de l’Allemagne comme puissance continentale. Cet événement marque également le début d’une période de revanchisme en France, qui influencera les relations franco-allemandes jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’Héritage de l’Occupation

Mémoire Collective et Représentations

L’occupation de 1871 reste gravée dans la mémoire collective française. Elle est souvent évoquée dans la littérature, l’art et les discours politiques comme un moment de honte nationale, mais aussi de résilience. Des écrivains comme Émile Zola ont décrit cette période avec réalisme, capturant l’atmosphère tendue et douloureuse de l’époque.

Une Leçon Historique

L’occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes en 1871 rappelle l’importance des symboles dans les conflits politiques et militaires. Elle illustre comment un événement de courte durée peut laisser une empreinte durable sur l’histoire et la culture d’une nation. Aujourd’hui, cet épisode reste un sujet d’étude pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les traumatismes collectifs.

Une marque indélébile sur l’histoire de France

L’occupation de Paris par les troupes prussiennes en 1871 est bien plus qu’un simple événement militaire. Elle incarne une humiliation nationale, un tournant politique et un moment chargé de symboles. Bien que brève, cette occupation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de France, influençant les décennies qui ont suivi et rappelant la fragilité des empires et la puissance des symboles dans les relations internationales.

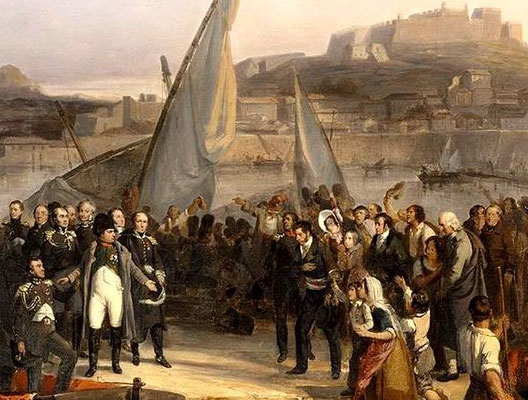

Le 1er mars 1815, Napoléon Ier débarque à Golfe-Juan, sur la Côte d'Azur, marquant le début d'une aventure audacieuse connue sous le nom des "Cent-Jours". Après son exil sur l'île d'Elbe, l'empereur déchu revient en France pour reprendre le pouvoir, déclenchant une série d'événements qui changeront le cours de l'histoire européenne. Cet article retrace les circonstances de ce débarquement, son déroulement et ses conséquences.

L'exil et le retour de Napoléon

La chute de Napoléon en 1814

En avril 1814, après la campagne de France et l'invasion de Paris par les coalisés, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, un petit territoire au large de l'Italie, où il conserve le titre d'empereur mais ne règne que sur cette île.

Les tensions en France

Pendant ce temps, la France est gouvernée par Louis XVIII, restauré sur le trône. Cependant, son règne est marqué par des mécontentements, notamment parmi les soldats et les partisans de Napoléon, qui regrettent la gloire impériale.

Le débarquement à Golfe-Juan : Un retour triomphal

La fuite de l'île d'Elbe

Le 26 février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe avec environ 1 000 hommes. Après une traversée périlleuse, il débarque à Golfe-Juan le 1er mars. Son objectif est simple : reconquérir le pouvoir sans verser de sang.

La marche vers Paris

Napoléon entame une marche audacieuse à travers les Alpes, évitant les régions royalistes et ralliant les troupes envoyées pour l'arrêter. Son charisme et son prestige font que les soldats se joignent à lui, criant "Vive l'Empereur !". Le 20 mars, il entre triomphalement à Paris, où Louis XVIII a fui.

Les Cent-Jours : Une période mouvementée

La reconquête du pouvoir

Napoléon rétablit rapidement l'Empire et entreprend des réformes pour regagner le soutien populaire. Il promulgue l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, une charte libérale qui tente de concilier les acquis de la Révolution et les besoins de stabilité.

La coalition européenne

Cependant, les puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne, refusent de reconnaître son retour. Elles forment une septième coalition et préparent la guerre pour abattre définitivement Napoléon.

La fin des Cent-Jours : Waterloo et l'exil final

La bataille de Waterloo

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte les forces coalisées à Waterloo, en Belgique. Malgré son génie tactique, il est vaincu par les armées britanniques et prussiennes dirigées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher.

L'abdication et l'exil à Sainte-Hélène

Après la défaite, Napoléon abdique une seconde fois le 22 juin 1815. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il passera les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort en 1821.

L'héritage du débarquement de Golfe-Juan : Un symbole de résilience

Un épisode légendaire

Le débarquement de Golfe-Juan et les Cent-Jours restent l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire de France. Ils témoignent de la détermination et du charisme de Napoléon, ainsi que de son impact durable sur l'Europe.

Une influence culturelle

Cet événement a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques, perpétuant la légende napoléonienne. Il symbolise aussi la quête de gloire et les limites du pouvoir personnel.

Le Retour de l'Aigle et les Cent-Jours

Le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan en 1815 marque le début d'une épopée brève mais intense, qui s'achève par la chute définitive de l'Empire. Cet épisode, bien que tragique, illustre la complexité de l'histoire et la fascination qu'exerce encore aujourd'hui la figure de Napoléon. Il reste un symbole de résilience, d'ambition et des vicissitudes du destin.

Le siège de Fort Alamo, qui s'est déroulé du 23 février au 6 mars 1836, est l'un des événements les plus marquants de la révolution texane. Ce combat épique, bien que désespéré, a galvanisé les forces texanes et joué un rôle crucial dans leur lutte pour l'indépendance face au Mexique. Cet article retrace les événements clés de ce siège, ses héros et son impact durable sur l'histoire des États-Unis.

Contexte historique : Les tensions entre le Texas et le Mexique

La colonisation anglo-américaine

Dans les années 1820, le gouvernement mexicain a encouragé la colonisation du Texas par des colons anglo-américains pour développer la région. Cependant, des différences culturelles, politiques et économiques ont rapidement créé des tensions entre les colons et les autorités mexicaines.

La montée des revendications indépendantistes

En 1835, les tensions ont atteint leur paroxysme, conduisant à des affrontements armés. Les colons texans, inspirés par les idéaux de liberté et d'autodétermination, ont commencé à se rebeller contre le gouvernement centraliste du président mexicain Antonio López de Santa Anna.

Le siège de Fort Alamo : Un combat héroïque

Les défenseurs d'Alamo

Fort Alamo, une ancienne mission espagnole située à San Antonio, était défendu par environ 200 hommes, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett. Ces hommes, bien que largement inférieurs en nombre, étaient déterminés à résister à l'armée mexicaine.

L'assaut final

Le siège a duré 13 jours, pendant lesquels les forces mexicaines, dirigées par Santa Anna, ont encerclé et bombardé le fort. Le 6 mars 1836, après plusieurs assauts infructueux, les Mexicains ont finalement réussi à percer les défenses. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les défenseurs, devenus des symboles de courage et de sacrifice.

L'impact du siège : Un catalyseur pour l'indépendance

"Remember the Alamo !"

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal : bien que ce fût une défaite militaire, elle a galvanisé les forces texanes. Le cri de ralliement "Remember the Alamo !" est devenu un symbole de résistance et a motivé les troupes texanes lors de la bataille décisive de San Jacinto le 21 avril 1836.

La naissance de la République du Texas

La victoire à San Jacinto a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, reconnaissant l'indépendance du Texas. En 1845, le Texas a rejoint les États-Unis, marquant le début d'une nouvelle ère pour la région.

L'héritage de Fort Alamo : Un symbole de courage et de liberté

Un lieu de mémoire

Aujourd'hui, Fort Alamo est un site historique et un musée visité par des millions de personnes chaque année. Il sert de rappel des sacrifices consentis pour la liberté et de l'esprit de résistance qui a façonné l'histoire du Texas.

Dans la culture populaire

Le siège de Fort Alamo a inspiré de nombreux films, livres et œuvres d'art, dont le célèbre film The Alamo (1960). Ces représentations ont contribué à immortaliser les héros de cette bataille et à perpétuer leur légende.

Naissance d'une Légende Texane

Le siège de Fort Alamo en 1836 est bien plus qu'un simple événement militaire ; c'est un symbole de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. Bien que la bataille se soit soldée par une défaite, elle a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Texas et continue d'inspirer des générations. "Remember the Alamo" reste un appel à se souvenir des valeurs qui ont forgé une nation.

L’année 1966 marque une étape cruciale dans l’évolution des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes. À travers le monde, des réformes politiques, des avancées législatives et des mouvements sociaux accélèrent le processus d’émancipation féminine. Ce tournant décisif s’inscrit dans un contexte de revendications croissantes pour l’égalité et la reconnaissance des droits civils et professionnels des femmes.

Contexte Historique

Un Monde en Pleine Mutation

Les années 1960 sont une période de profonds bouleversements sociaux et culturels. La montée des mouvements féministes, les revendications pour l’égalité salariale et l’accès aux postes de responsabilité marquent cette décennie. Aux États-Unis, en Europe et ailleurs, des voix s’élèvent pour dénoncer les discriminations et exiger des réformes concrètes.

L’Influence des Luttes Antérieures

Le féminisme des années 1960 s’appuie sur les acquis des générations précédentes. Le droit de vote conquis dans plusieurs pays au début du XXe siècle n’a pas suffi à garantir une égalité effective. L’accès aux études supérieures et aux professions qualifiées reste limité pour de nombreuses femmes. C’est dans ce contexte que 1966 devient une année charnière.

Événements Marquants de 1966

Création de la National Organization for Women (NOW)

Aux États-Unis, Betty Friedan et d’autres militantes fondent la National Organization for Women (NOW), une association qui joue un rôle clé dans la promotion des droits des femmes. L’objectif est d’obtenir une égalité réelle dans tous les domaines : travail, éducation, politique et famille.

Réformes Législatives en Europe

En France, des discussions s’intensifient sur l’égalité salariale et les droits des travailleuses. Au Royaume-Uni, le Equal Pay Act commence à être envisagé, ouvrant la voie à une adoption future de lois garantissant une équité professionnelle.

Changements dans le Monde du Travail

1966 voit également des avancées significatives pour l’émancipation économique des femmes. De nombreuses entreprises commencent à revoir leurs politiques d’embauche et de rémunération, sous la pression des mouvements féministes et syndicaux. Les premières discussions sur l’instauration d’un congé maternité généralisé émergent dans plusieurs pays.

Impacts et Héritage

Une Prise de Conscience Globale

Les événements de 1966 contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la question de l’égalité des sexes. Loin d’être une revendication marginale, cette question devient un enjeu majeur dans les débats politiques et sociaux.

L’Ouverture vers les Réformes Futures

L’impulsion donnée en 1966 conduit à des réformes majeures dans les décennies suivantes. La reconnaissance légale de l’égalité salariale, l’accès des femmes à des postes de pouvoir et l’évolution des mentalités découlent en grande partie des luttes amorcées à cette époque.

Vers l'Égalité des Sexes

L’année 1966 marque un tournant historique vers l’égalité des sexes en posant les bases de nombreuses réformes et avancées. Bien que des inégalités persistent encore aujourd’hui, cette année reste un symbole de progrès et de mobilisation. Elle rappelle l’importance de poursuivre les efforts pour garantir une égalité réelle et durable entre les femmes et les hommes.

Le 14 février 1879, la France officialise un symbole puissant de son identité nationale : La Marseillaise devient l’hymne national de la République française. Composée en 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle, cette chanson révolutionnaire a traversé les époques, incarnant les idéaux de liberté, de résistance et de patriotisme. Cet article explore les origines de La Marseillaise, son parcours tumultueux et son adoption officielle comme hymne national en 1879.

Les Origines de La Marseillaise

La Création en 1792

La Marseillaise est composée dans un contexte de guerre et de révolution. En avril 1792, Claude Joseph Rouget de Lisle, un officier et musicien, écrit Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin à Strasbourg, pour soutenir les troupes françaises en lutte contre l’Autriche. Le chant, rapidement adopté par les volontaires marseillais, gagne en popularité et devient La Marseillaise.

Un Hymne Révolutionnaire

Avec ses paroles enflammées et son rythme entraînant, La Marseillaise incarne l’esprit révolutionnaire. Elle devient un symbole de la lutte pour la liberté et de la défense de la patrie en danger. En 1795, elle est déclarée « chant national » par la Convention, mais son statut fluctue au gré des régimes politiques.

Le Parcours Tourmenté de La Marseillaise

L’Interdiction sous l’Empire et la Restauration

Sous Napoléon Bonaparte, La Marseillaise perd son statut officiel, bien qu’elle reste populaire. Pendant la Restauration monarchique (1815-1830), elle est même interdite, car elle est associée à la Révolution et à la République. Ce n’est qu’avec la Révolution de 1830 qu’elle retrouve une place dans le cœur des Français.

Le Retour en Grâce sous la IIe République

En 1848, avec l’avènement de la IIe République, La Marseillaise redevient un symbole officiel. Cependant, le Second Empire de Napoléon III (1852-1870) la relègue à nouveau au second plan, préférant des hymnes moins révolutionnaires.

L’Adoption Officielle en 1879

Le Contexte Politique de la IIIe République

En 1879, la France est en pleine consolidation de la IIIe République. Les républicains, au pouvoir, cherchent à renforcer les symboles nationaux pour unifier le pays et affirmer les valeurs républicaines. La Marseillaise, avec son histoire révolutionnaire et son message de liberté, s’impose comme un choix évident.

La Décision du 14 Février 1879

Le 14 février 1879, le président de la République, Jules Grévy, signe un décret officialisant La Marseillaise comme hymne national. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par les républicains, qui y voient un moyen de célébrer l’héritage de la Révolution française.

Les Réactions et l’Impact

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national renforce son statut de symbole de la République. Elle est désormais chantée lors des cérémonies officielles, des événements sportifs et des moments de rassemblement national. Cependant, ses paroles guerrières et révolutionnaires continuent de susciter des débats.

L’Héritage de La Marseillaise

Un Symbole Universel

La Marseillaise dépasse les frontières de la France pour devenir un symbole universel de lutte pour la liberté et les droits de l’homme. Elle inspire des mouvements révolutionnaires et des hymnes à travers le monde.

Les Débats Contemporains

Aujourd’hui encore, La Marseillaise fait l’objet de discussions. Certains critiquent ses paroles jugées violentes, tandis que d’autres y voient un rappel nécessaire des combats pour la démocratie et la justice.

La Marseillaise dans la Culture Populaire

Devenue un emblème culturel, La Marseillaise est reprise dans des films, des œuvres littéraires et des événements artistiques. Elle reste un élément central de l’identité française.

Un Chant de la Liberté

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 marque un moment clé dans l’histoire de la France. Ce chant, né dans la ferveur révolutionnaire, incarne les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la République. Aujourd’hui, La Marseillaise continue de résonner comme un appel à la résistance et à l’unité, rappelant que les idéaux qu’elle porte sont plus que jamais d’actualité.

Le 30 janvier 1948, l’Inde et le monde entier sont secoués par un événement tragique : l’assassinat de Mahatma Gandhi, figure emblématique de la non-violence et de la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Alors que le pays vient tout juste d’accéder à l’indépendance, la mort de Gandhi plonge la nation dans le deuil et soulève des questions profondes sur l’avenir de la paix et de l’unité en Inde. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences et l’héritage laissé par Gandhi.

Le Contexte Politique et Social en Inde

L’Indépendance de l’Inde et la Partition

En août 1947, l’Inde obtient son indépendance après des décennies de lutte contre la domination britannique. Cependant, cette indépendance s’accompagne de la partition du pays, donnant naissance à deux États distincts : l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition provoque des violences intercommunautaires massives, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

Le Rôle de Gandhi dans la Période Post-Indépendance

Malgré l’indépendance, Gandhi continue de prôner la paix et l’unité entre les communautés hindoues et musulmanes. Il s’oppose fermement aux violences et entreprend des jeûnes pour apaiser les tensions. Cependant, ses positions en faveur des musulmans lui valent l’hostilité de certains extrémistes hindous.

L’Assassinat de Gandhi

Les Circonstances de l’Attentat

Le 30 janvier 1948, alors qu’il se rend à une prière publique à New Delhi, Gandhi est assassiné par Nathuram Godse, un nationaliste hindou radical. Godse, membre d’un groupe extrémiste, reproche à Gandhi sa tolérance envers les musulmans et sa politique de non-violence, qu’il considère comme une faiblesse.

Les Motivations de l’Assassin

Nathuram Godse et ses complices estiment que Gandhi a trahi la cause hindoue en soutenant la partition et en défendant les droits des musulmans. Pour eux, l’assassinat est un acte politique destiné à éliminer un obstacle à leur vision d’une Inde exclusivement hindoue.

Les Réactions à l’Assassinat

La mort de Gandhi provoque une onde de choc en Inde et dans le monde entier. Des millions de personnes pleurent la disparition de celui qu’ils appelaient affectueusement le « Mahatma » (la grande âme). Le gouvernement indien déclare un deuil national, et des funérailles grandioses sont organisées.

Les Conséquences de l’Assassinat de Ghandhi

L’Impact sur l’Unité Nationale

L’assassinat de Gandhi met en lumière les divisions profondes qui traversent la société indienne. Bien que sa mort renforce temporairement le sentiment d’unité, les tensions communautaires persistent et continuent de menacer la stabilité du pays.

Le Procès des Assassins

Nathuram Godse et son complice Narayan Apte sont jugés et condamnés à mort. Leur procès révèle l’existence d’un réseau d’extrémistes hindous déterminés à éliminer ceux qu’ils considèrent comme des traîtres à la cause nationale.

L’Héritage de Gandhi

Malgré sa mort, l’héritage de Gandhi reste vivant. Sa philosophie de la non-violence (ahimsa) et son engagement en faveur de la justice sociale continuent d’inspirer des mouvements pacifistes à travers le monde, notamment celui de Martin Luther King aux États-Unis et de Nelson Mandela en Afrique du Sud.

Un Apôtre de la Non-Violence

L’assassinat de Mahatma Gandhi le 30 janvier 1948 est une tragédie qui marque un tournant dans l’histoire de l’Inde. En éliminant l’apôtre de la non-violence, ses assassins ont tenté de faire taire une voix puissante pour la paix et l’unité. Pourtant, l’héritage de Gandhi perdure, rappelant au monde que la lutte pour la justice et la liberté ne peut se faire sans compassion et respect de l’humanité.

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

Le 21 janvier 1793 marque une date tragique et emblématique dans l’histoire de France : l’exécution de Louis XVI. Ce moment scelle la fin de l’Ancien Régime et précipite la Révolution française dans une phase de radicalisation. Mais comment en est-on arrivé à condamner à mort un monarque de droit divin ? Cet article revient sur les événements qui ont mené à cette issue fatale, le procès du roi et les répercussions de son exécution.

De la Révolution à la Destitution du Roi

La Chute de la Monarchie en 1792

Depuis la prise de la Bastille en 1789, la France traverse une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent. La monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle, mais les tensions entre le roi et l’Assemblée nationale se multiplient.

L’événement décisif a lieu le 10 août 1792, lorsque les Sans-culottes et la Garde nationale prennent d’assaut le palais des Tuileries. Louis XVI est alors suspendu de ses fonctions et enfermé avec sa famille à la prison du Temple. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame officiellement l’abolition de la monarchie et la naissance de la Première République.

Un Roi Déchu et Accusé de Trahison

La découverte de documents compromettants dans l’armoire de fer des Tuileries révèle les correspondances secrètes du roi avec des puissances étrangères. Louis XVI est alors perçu comme un traître ayant conspiré contre la Révolution. L’Assemblée décide de le traduire en justice devant la Convention.

Le Procès de Louis XVI : Un Verdict Inéluctable

Une Comparution Devant la Convention

Le procès s’ouvre le 11 décembre 1792. Face aux accusations, l’ancien roi, désormais appelé "Louis Capet", tente de se défendre, mais ses explications ne convainquent pas les députés. L’opinion publique, elle, est largement influencée par les pamphlets révolutionnaires et la radicalisation de figures comme Robespierre et Marat.

Un Vote Sans Appel

Le 15 janvier 1793, la Convention vote la culpabilité de Louis XVI à l’unanimité (693 voix contre 0). La question de la peine divise cependant les députés. Après des débats houleux, le 17 janvier, la sentence est prononcée : la mort à la guillotine. La tentative des Girondins de proposer un sursis est rejetée.

Le 21 Janvier 1793 : Le Dernier Jour du Roi

Le Départ du Temple

À l’aube du 21 janvier, Louis XVI quitte sa prison sous bonne escorte. Il est conduit place de la Révolution (actuelle place de la Concorde), où l’échafaud a été dressé.

Avant de monter sur la guillotine, il tente de s’adresser à la foule :

"Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute."

Mais les tambours couvrent sa voix pour empêcher toute réaction populaire.

L’Exécution et Ses Répercussions

À 10h22, la lame s’abat, mettant fin à plus de 800 ans de monarchie capétienne. Le bourreau Sanson présente la tête du roi au peuple. Certains acclament la République naissante, d’autres restent silencieux.

L’exécution de Louis XVI marque un tournant décisif dans la Révolution. Elle scelle le sort de la monarchie et précipite l’entrée de la France dans une période de Terreur dirigée par le Comité de salut public.

Une Mort Qui Change l’Histoire

Loin de mettre fin aux troubles, l’exécution de Louis XVI aggrave la division en France et en Europe. Les monarchies étrangères entrent en guerre contre la République, tandis que la France plonge dans une spirale de radicalisation qui conduira au régime de Robespierre et à la Terreur.

Aujourd’hui encore, cet événement suscite de nombreuses interrogations : la mort du roi était-elle inévitable ? Aurait-il pu sauver la monarchie ? Quelle alternative aurait pu être envisagée ?

L’exécution de Louis XVI reste l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire de France, symbole du basculement définitif d’un monde ancien vers une ère nouvelle.

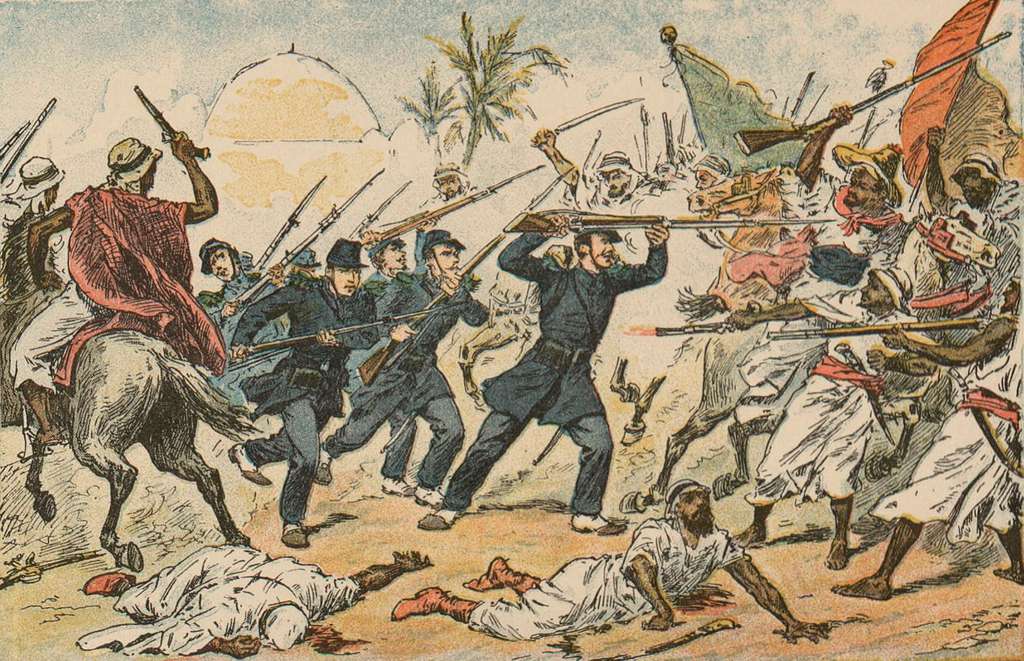

Le 7 janvier 1957 marque le début de la bataille d'Alger, un épisode clé de la guerre d'indépendance algérienne. Opposant les forces françaises aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN), cette bataille se déroule dans la capitale, Alger, et devient rapidement un symbole des luttes urbaines modernes. Cette période intense révèle les enjeux humains, politiques et stratégiques d'un conflit qui continue de marquer la mémoire collective.

Contexte Historique

La Guerre d’Algérie : Un Conflit Déjà Enraciné

Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, alors colonie française. Les tensions montent dans les grandes villes, où la répression française et les actions du FLN s'intensifient.

Alger : Une Ville sous Haute Tension

En 1957, Alger est un foyer de contestation et de violence. Le FLN y multiplie les attentats, cherchant à affaiblir l’administration coloniale française et à mobiliser la population algérienne. La ville devient un champ de bataille, mêlant lutte armée, résistance civile et répression brutale.

Le Déroulement de la Bataille d'Alger

L’Intervention Militaire Française

Le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste sont déployés à Alger pour rétablir l’ordre. L’armée reçoit les pleins pouvoirs pour démanteler les réseaux du FLN dans la ville. Cette approche marque un tournant, remplaçant les forces de police par une gestion militaire.

Les Tactiques du FLN

Le FLN adopte une stratégie de guérilla urbaine, avec des attentats ciblés et des actions coordonnées. Les "bombes de la Casbah" deviennent tristement célèbres, illustrant la détermination des combattants à défier l’occupant.

Les Méthodes Controversées de la Répression

L’armée française met en place une politique de quadrillage strict, multipliant les contrôles, les arrestations et les interrogatoires. Cependant, l’utilisation systématique de la torture pour obtenir des informations suscite des condamnations internationales et divise l’opinion publique en France.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

Une Victoire Militaire Française

Après plusieurs mois de combats, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés, marquant une victoire militaire française. Pourtant, cette victoire est à double tranchant : elle nourrit la colère et le ressentiment de la population algérienne.

Une Guerre Médiatisée et Contestée

La bataille d’Alger attire l’attention internationale sur le conflit algérien. Les accusations de torture et les atteintes aux droits humains ternissent l’image de la France à l’étranger.

Un Épisode Déterminant pour l’Indépendance

Malgré sa défaite à Alger, le FLN gagne en légitimité sur la scène mondiale. La bataille révèle l’impossibilité d’une victoire durable par la force et contribue à accélérer les négociations menant à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Un Tournant dans la Guerre d'Algérie

Le début de la bataille d’Alger en janvier 1957 représente un moment charnière dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Au-delà de ses aspects militaires, cet épisode met en lumière les dilemmes moraux, politiques et stratégiques auxquels la France et le FLN étaient confrontés. Plus qu’un simple affrontement, la bataille d’Alger illustre les tensions profondes d’une époque où la quête de liberté s’opposait à la volonté de maintenir un empire colonial.

L'année 1812 marque un tournant décisif dans l'histoire militaire européenne avec la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte. Cette expédition ambitieuse, initialement couronnée de succès, s'est transformée en une désastreuse retraite qui a précipité le déclin de l'Empire napoléonien. Cet article examine les facteurs qui ont conduit Napoléon à quitter la Grande Armée, les événements clés de la campagne, et les répercussions durables de cette défaite monumentale.

Les Prémices de la Campagne de Russie

Les Motivations de Napoléon

En 1812, Napoléon cherchait à consolider son hégémonie sur l'Europe continentale et à imposer le Blocus continental contre le Royaume-Uni. La Russie, ayant violé ce blocus, devenait un obstacle majeur à ses ambitions impériales. La décision d'envahir la Russie était donc motivée par un désir de réaffirmer la suprématie française et de punir la Russie pour sa désobéissance.

La Composition de la Grande Armée

La Grande Armée rassemblait environ 600 000 hommes provenant de diverses nations sous domination française. Cette armée multinationale était considérée comme l'une des plus puissantes de l'époque, dotée d'une logistique avancée et d'une discipline rigoureuse. Cependant, la diversité des troupes posait également des défis en termes de communication et de coordination.

L'Avancée en Terre Russe

Les Premières Victoires et les Défis Logistiques

L'armée napoléonienne a initialement rencontré un certain succès, remportant plusieurs batailles contre les forces russes. Toutefois, l'approvisionnement en vivres et en matériel se révéla rapidement problématique. Les vastes distances et les infrastructures rudimentaires de la Russie compliquaient les lignes de ravitaillement, mettant à rude épreuve la capacité logistique de la Grande Armée.

La Bataille de Borodino

La bataille de Borodino, livrée le 7 septembre 1812, fut l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne. Bien que techniquement une victoire française, elle n'a pas permis à Napoléon de défaire définitivement l'armée russe. Les pertes massives et l'incapacité à briser la résistance russe ont marqué le début du déclin de la campagne.

L'Occupation de Moscou

En septembre 1812, Napoléon atteignit Moscou, espérant y trouver une reddition russe. Cependant, la ville fut largement abandonnée et incendiée par les Russes, privant ainsi l'armée française de ressources cruciales. L'occupation de Moscou s'est avérée être un leurre stratégique, poussant Napoléon à entamer une retraite précipitée face aux conditions déplorables.

La Retraite Dévastatrice

Les Conditions Climatiques et leurs Impacts

La retraite de Russie fut marquée par l'arrivée de l'hiver russe, avec des températures glaciales qui ont décimé les troupes déjà affaiblies. Le manque de provisions, les maladies et l'épuisement ont considérablement réduit la force de la Grande Armée, rendant la progression presque impossible.

3.2. Les Pertes Humaines et Matérielles

La Grande Armée a subi des pertes catastrophiques durant la retraite, avec des centaines de milliers de soldats morts de faim, de froid ou victimes des combats. De nombreux chevaux et équipements militaires ont également été perdus, aggravant davantage la situation désespérée des troupes.

La Désintégration de la Grande Armée

Face aux adversités insurmontables, la cohésion de la Grande Armée s'est effondrée. Les contingents de différentes nationalités se sont repliés de manière désorganisée, facilitant les attaques des partisans russes et des troupes régulières. La retraite a ainsi marqué la fin effective de la Grande Armée telle qu'elle était organisée au départ.

Les Conséquences de l'Abandon de la Grande Armée

L'Impact sur l'Empire Napoléonien

La défaite en Russie a gravement affaibli l'Empire napoléonien, tant sur le plan militaire qu'économique. Elle a sapé la réputation invincible de Napoléon et a encouragé les coalitions européennes à se rallier contre lui, menant finalement à sa première abdication en 1814.

La Montée des Forces Anti-Napoléoniennes

L'échec de la campagne de Russie a renforcé la détermination des puissances européennes à résister à l'expansion française. Les mouvements nationalistes et les alliances anti-françaises ont gagné en influence, facilitant les défaites successives de Napoléon dans les années qui ont suivi.

L'Héritage Historique de la Campagne de Russie

La campagne de Russie est souvent citée comme un exemple classique des limites de l'expansion militaire et des défis logistiques dans les conflits de grande envergure. Elle a profondément influencé les stratégies militaires ultérieures et reste un sujet d'étude majeur dans l'histoire militaire.

Napoléon et le Naufrage de la Grande Armée en Russie

Le retrait de Napoléon de la Grande Armée en 1812 est un épisode emblématique de l'histoire militaire, illustrant les dangers de l'expansionnisme démesuré et l'importance de la logistique et des conditions environnementales dans les campagnes militaires. Cette défaite a non seulement précipité le déclin de l'Empire napoléonien, mais a également redéfini les dynamiques politiques en Europe, laissant un héritage durable dans les mémoires collectives et les stratégies militaires.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851, mené par Louis-Napoléon Bonaparte, marque un tournant décisif dans l'histoire de la France. Fils de l'ex-empereur Napoléon Ier, Louis-Napoléon cherche à revendiquer l'héritage de son oncle et à restaurer l'Empire. À travers ce coup de force, il met fin à la Deuxième République et s'impose comme Napoléon III, empereur des Français. Cette action décisive, bien que violente, est marquée par des choix stratégiques astucieux et une gestion habile des rapports de force politiques et militaires.

Contexte politique et social

La Deuxième République : Un régime fragile

Après la Révolution de 1848, la Deuxième République est née dans un climat de tensions et d'incertitudes. L'instabilité politique est présente, avec des divisions internes entre républicains modérés et radicaux, ainsi que des luttes de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en 1848, profite de cette instabilité pour préparer son coup.

L’ascension de Louis-Napoléon

Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, capitalise sur l'héritage napoléonien et la nostalgie de l'Empire. Son élection présidentielle en 1848 est un succès populaire, mais son pouvoir reste limité par la Constitution qui l’empêche de se représenter après son premier mandat. Cette limitation alimente sa volonté de prolonger son autorité en dehors du cadre républicain.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851

Les préparatifs du coup de force

Louis-Napoléon, conscient de la fragilité de la République, commence à préparer son coup dès 1851. Il organise une série de manœuvres politiques, notamment en séduisant une partie de l’armée, en distribuant des faveurs aux élites et en cherchant à manipuler les mouvements populaires. Le soutien militaire et populaire devient essentiel pour sa réussite.

Le jour du coup d'État

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon prend la décision d’agir. Il utilise l'armée pour occuper Paris et évincer les principaux leaders républicains. Le Parlement est dissous, et des arrestations massives ont lieu. Le lendemain, un plébiscite est organisé, où Louis-Napoléon sollicite la légitimité du peuple pour son action, obtenant une victoire écrasante.

Conséquences immédiates et long terme

La fin de la Deuxième République

Le coup d'État marque la fin de la Deuxième République et la consolidation du pouvoir de Louis-Napoléon, qui se proclame empereur sous le nom de Napoléon III en 1852. Le régime autoritaire qu’il instaure repose sur le contrôle militaire, la propagande et le soutien populaire, notamment par des réformes sociales et économiques.

Le retour de l’Empire

Le retour de l’Empire marque également un changement profond dans la société française. Napoléon III cherche à stabiliser la France en imposant des réformes tout en poursuivant une politique expansionniste à l’étranger. Toutefois, ce régime sera confronté à des défis internes et externes, notamment la guerre de 1870 contre la Prusse, qui mènera à sa chute.

Le Coup d'État comme acte fondateur

Le coup d'État de Louis-Napoléon est un acte fondateur de l’histoire de la France moderne. Il illustre la manière dont une figure charismatique, avec des alliés stratégiques et un sens aigu des opportunités, peut manipuler le système politique pour instaurer une nouvelle forme de pouvoir. Bien que le régime de Napoléon III ait pris fin après la défaite de Sedan, le 2 décembre 1851 reste une date marquante dans l’histoire de la politique française.

La Bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs, est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon Bonaparte, survenue le 2 décembre 1805. Cette bataille décisive entre l'armée française et les forces combinées russes et autrichiennes a marqué un tournant dans les guerres napoléoniennes. L'issue de cette victoire permet à Napoléon de consolider son pouvoir et de renforcer l'influence de la France en Europe.

Contexte historique

La situation en Europe avant Austerlitz