Chargement en cours

Que vous soyez amateurs dãhistoire, dãart, de sciences ou de dûˋcouvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidûˋos explorant des sujets fascinants du passûˋ et du prûˋsent. Des grandes inventions qui ont faûÏonnûˋ notre monde aux figures emblûˋmatiques de lãhistoire, en passant par les ûˋvûˋnements marquants, chaque contenu est conûÏu pour ûˋveiller votre curiositûˋ et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine û remonter le temps, oû¿ chaque jour des ûˋphûˋmûˋrides vous plongent dans les ûˋvûˋnements historiques qui ont marquûˋ le monde. Revenez rûˋguliû´rement pour explorer de nouveaux articles et vidûˋos, et laissez-vous surprendre par la diversitûˋ des sujets traitûˋs. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la dûˋcouverte, nous vous invitons û revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et û trû´s bientûÇt !

Les Grandes Dûˋcouvertes Gûˋographiques

En 1524, l'explorateur italien Giovanni da Verrazzano a marquûˋ l'histoire en devenant le premier Europûˋen û explorer la cûÇte atlantique de l'Amûˋrique du Nord, de la Caroline du Sud jusqu'û Terre-Neuve. Naviguant sous le pavillon franûÏais, Verrazzano a ouvert la voie û une meilleure comprûˋhension gûˋographique du Nouveau Monde, jetant les bases pour les futures explorations et colonisations europûˋennes. Son voyage a non seulement ûˋlargi les horizons gûˋographiques, mais aussi enrichi les connaissances sur les peuples et les cultures autochtones.

Les Grandes Explorations

L'ûge des Dûˋcouvertes

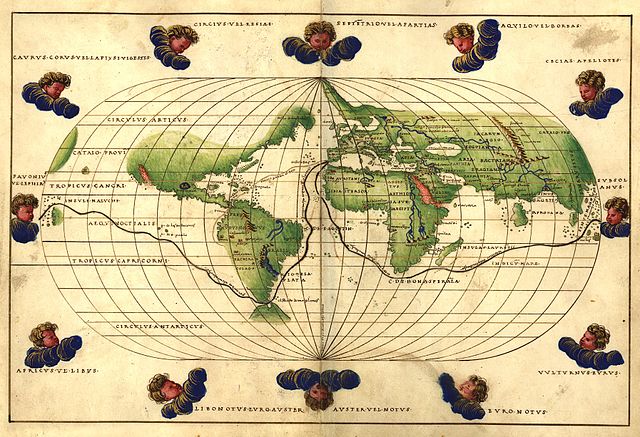

Le XVIe siû´cle, souvent appelûˋ l'ûge des Dûˋcouvertes, a ûˋtûˋ une pûˋriode de grandes explorations maritimes. Les puissances europûˋennes, motivûˋes par le dûˋsir de trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie et de s'approprier des richesses, ont financûˋ des expûˋditions audacieuses. L'Espagne et le Portugal dominaient initialement ces explorations, mais la France cherchait ûˋgalement û ûˋtendre son influence.

Les Motivations de Verrazzano

Giovanni da Verrazzano, nûˋ vers 1485 en Toscane, ûˋtait un navigateur expûˋrimentûˋ. Mandatûˋ par le roi FranûÏois Ier de France, il avait pour mission de trouver un passage vers l'Asie par l'ouest, similaire û ce que Christophe Colomb avait tentûˋ quelques dûˋcennies plus tûÇt. Cette quûˆte d'une route alternative vers les ûˋpices et les richesses asiatiques a conduit Verrazzano û explorer les cûÇtes inconnues de l'Amûˋrique du Nord.

Le Voyage de 1524

Le Dûˋpart et l'Arrivûˋe en Amûˋrique

Verrazzano a quittûˋ la France en janvier 1524 avec un seul navire, La Dauphine. Aprû´s une traversûˋe de l'Atlantique, il a atteint les cûÇtes de l'Amûˋrique du Nord prû´s de ce qui est aujourd'hui la Caroline du Sud. Il a ensuite naviguûˋ vers le nord, explorant mûˋticuleusement la cûÇte.

Les Rencontres avec les Autochtones

Au cours de son voyage, Verrazzano a rencontrûˋ plusieurs tribus autochtones. Ses rûˋcits dûˋcrivent des ûˋchanges pacifiques, bien que marquûˋs par une incomprûˋhension mutuelle. Ces rencontres ont fourni des informations prûˋcieuses sur les cultures et les modes de vie des peuples indigû´nes, bien que ses observations aient parfois ûˋtûˋ teintûˋes de prûˋjugûˋs europûˋens.

La Dûˋcouverte de New York

L'une des dûˋcouvertes les plus marquantes de Verrazzano a ûˋtûˋ l'entrûˋe de ce qui est aujourd'hui le port de New York. Il a nommûˋ cette rûˋgion "Nouvelle-Angoulûˆme" en l'honneur de FranûÏois Ier, originaire d'Angoulûˆme. Bien qu'il n'ait pas approfondi l'exploration de cette zone, sa dûˋcouverte a ouvert la voie û la future colonisation de Manhattan.

Les Consûˋquences de l'Expûˋdition

Les Contributions Cartographiques

Le voyage de Verrazzano a permis de cartographier avec plus de prûˋcision la cûÇte est de l'Amûˋrique du Nord. Ses observations ont corrigûˋ certaines erreurs des cartes existantes et ont fourni des informations cruciales pour les explorateurs suivants.

L'Impact sur les Explorations Futures

Bien que Verrazzano n'ait pas trouvûˋ de passage direct vers l'Asie, son expûˋdition a stimulûˋ l'intûˋrûˆt franûÏais pour le Nouveau Monde. Ses dûˋcouvertes ont pavûˋ la voie pour des explorateurs comme Jacques Cartier, qui a poursuivi l'exploration du Canada quelques annûˋes plus tard.

L'Hûˋritage de Verrazzano

La Reconnaissance Posthume

Giovanni da Verrazzano est aujourd'hui cûˋlûˋbrûˋ comme l'un des grands explorateurs de la Renaissance. Le pont Verrazzano-Narrows û New York, reliant Brooklyn û Staten Island, porte son nom en hommage û sa dûˋcouverte de la rûˋgion.

Dans la Culture Populaire

Verrazzano est souvent mentionnûˋ dans les rûˋcits historiques et les documentaires sur les grandes explorations. Son voyage est ûˋgalement ûˋtudiûˋ dans les ûˋcoles comme un exemple clûˋ des efforts europûˋens pour comprendre et conquûˋrir le Nouveau Monde.

Un Pionnier Mûˋconnu

L'expûˋdition de Giovanni da Verrazzano en 1524 a ûˋtûˋ une ûˋtape cruciale dans l'histoire des explorations europûˋennes. Bien que son nom ne soit pas aussi cûˋlû´bre que celui de Christophe Colomb ou de Ferdinand Magellan, ses contributions û la gûˋographie et û la comprûˋhension de l'Amûˋrique du Nord sont indûˋniables. Verrazzano incarne l'esprit d'aventure et de dûˋcouverte qui a caractûˋrisûˋ l'ûge des Dûˋcouvertes, laissant un hûˋritage durable dans l'histoire mondiale.

En 1779, lãexplorateur britannique James Cook entame ce qui sera sa derniû´re expûˋdition, un voyage marquûˋ û la fois par des dûˋcouvertes majeures et une fin tragique. Cook, dûˋjû cûˋlû´bre pour ses prûˋcûˋdentes explorations dans le Pacifique, cherche û trouver un passage du Nord-Ouest entre lãAtlantique et le Pacifique. Cet article retrace les ûˋvûˋnements de cette expûˋdition, les dûˋcouvertes rûˋalisûˋes et les circonstances de la mort de lãun des plus grands navigateurs de lãhistoire.

James Cook, un Explorateur Lûˋgendaire

Les Expûˋditions Prûˋcûˋdentes

Avant 1779, James Cook avait dûˋjû menûˋ deux voyages majeurs dans le Pacifique. Le premier (1768-1771) lãavait conduit û Tahiti et en Nouvelle-Zûˋlande, tandis que le second (1772-1775) avait permis de cartographier des rûˋgions inexplorûˋes de lãocûˋan Austral. Ces expûˋditions avaient fait de lui une figure respectûˋe dans le monde scientifique et maritime.

Les Objectifs de la Troisiû´me Expûˋdition

La troisiû´me expûˋdition de Cook, lancûˋe en 1776, avait pour but principal de dûˋcouvrir un passage du Nord-Ouest, une route maritime reliant lãAtlantique au Pacifique. Cette quûˆte ûˋtait motivûˋe par des intûˋrûˆts commerciaux et stratûˋgiques, mais elle sãest rapidement transformûˋe en une aventure pleine de dûˋfis.

Le Voyage vers le Pacifique

Les Premiû´res ûtapes de lãExpûˋdition

Cook quitte lãAngleterre avec deux navires, le Resolution et le Discovery. Aprû´s une escale au Cap, en Afrique du Sud, il traverse lãocûˋan Indien et atteint la Nouvelle-Zûˋlande en 1777. Il explore ensuite les ûÛles Tonga et Tahiti, oû¿ il est accueilli avec familiaritûˋ grûÂce û ses visites prûˋcûˋdentes.

La Dûˋcouverte des ûles Hawaû₤

En janvier 1778, Cook et son ûˋquipage deviennent les premiers Europûˋens û dûˋcouvrir les ûÛles Hawaû₤. Ils nomment lãarchipel les ô¨ ûÛles Sandwich ô£ en lãhonneur du comte de Sandwich, un de leurs soutiens. Les relations avec les habitants locaux sont initialement amicales, mais des tensions commencent û apparaûÛtre.

La Quûˆte du Passage du Nord-Ouest

Les Explorations en Alaska et en Sibûˋrie

Aprû´s avoir quittûˋ Hawaû₤, Cook navigue vers le nord, explorant les cûÇtes de lãAlaska et de la Sibûˋrie. Malgrûˋ des efforts considûˋrables, il ne parvient pas û trouver le passage du Nord-Ouest, bloquûˋ par les glaces. Les conditions difficiles et les tensions croissantes au sein de lãûˋquipage rendent cette partie du voyage particuliû´rement ûˋprouvante.

Le Retour û Hawaû₤

En janvier 1779, Cook dûˋcide de retourner û Hawaû₤ pour rûˋparer ses navires et se rûˋapprovisionner. Initialement bien accueilli, il est rapidement confrontûˋ û des malentendus culturels et û des conflits avec les habitants. Ces tensions culminent en une confrontation violente.

La Mort de James Cook

LãIncident de Kealakekua Bay

Le 14 fûˋvrier 1779, une dispute ûˋclate entre les marins de Cook et les Hawaû₤ens aprû´s le vol dãune chaloupe. Cook tente de prendre en otage le chef de lãûÛle, Kalaniò£épuò£u, pour nûˋgocier, mais la situation dûˋgûˋnû´re. Cook est attaquûˋ et tuûˋ sur la plage de Kealakekua Bay, marquant une fin tragique pour lãexplorateur.

Les Consûˋquences de sa Mort

La mort de Cook choque lãEurope et met fin û son expûˋdition. Son ûˋquipage retourne en Angleterre en 1780, rapportant des rûˋcits dûˋtaillûˋs de ses dûˋcouvertes et des circonstances de sa mort. Malgrûˋ cette fin tragique, lãhûˋritage de Cook reste immense.

LãHûˋritage de James Cook

Les Contributions Scientifiques et Gûˋographiques

Les expûˋditions de Cook ont considûˋrablement ûˋlargi la connaissance du monde, en particulier du Pacifique. Ses cartes prûˋcises, ses observations scientifiques et ses descriptions des cultures locales ont influencûˋ les gûˋnûˋrations suivantes dãexplorateurs et de scientifiques.

Une Figure Controversûˋe

Aujourdãhui, James Cook est û la fois cûˋlûˋbrûˋ comme un hûˋros de lãexploration et critiquûˋ pour son rûÇle dans la colonisation et les impacts nûˋgatifs sur les populations autochtones. Son hûˋritage reste complexe, reflûˋtant les contradictions de lãû´re des grandes dûˋcouvertes.

Entre Dûˋcouvertes et Tragûˋdie

Le dernier voyage de James Cook en 1779 est une histoire û la fois glorieuse et tragique. Alors quãil cherchait û repousser les limites de la connaissance humaine, il a rencontrûˋ une fin violente qui a marquûˋ lãhistoire. Malgrûˋ cela, ses contributions û la gûˋographie, û la science et û la navigation continuent dãinspirer et dãinformer le monde moderne.

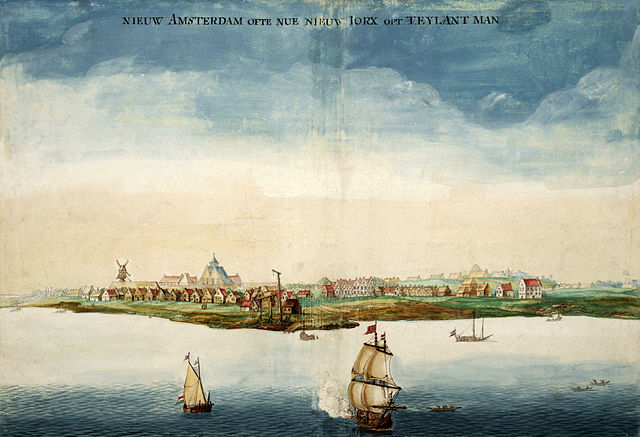

En 1653, un ûˋvûˋnement marque lãhistoire de lãAmûˋrique du Nord : la fondation officielle de La Nouvelle-Amsterdam, une colonie nûˋerlandaise situûˋe û la pointe sud de lãûÛle de Manhattan. Cette ville, qui deviendra plus tard New York, est le fruit de lãambition coloniale des Pays-Bas et dãun mûˋlange unique de cultures et de traditions. Cet article explore les origines de La Nouvelle-Amsterdam, son dûˋveloppement sous lãadministration nûˋerlandaise et son hûˋritage dans la mûˋtropole mondiale que nous connaissons aujourdãhui.

Les Origines de La Nouvelle-Amsterdam

Les Premiû´res Explorations Nûˋerlandaises

Au dûˋbut du XVIIe siû´cle, les Pays-Bas, alors puissance maritime et commerciale majeure, cherchent û ûˋtablir des colonies dans le Nouveau Monde. En 1609, lãexplorateur Henry Hudson, mandatûˋ par la Compagnie nûˋerlandaise des Indes orientales, remonte le fleuve qui portera plus tard son nom, ouvrant la voie û la colonisation de la rûˋgion.

La Crûˋation de La Nouvelle-Amsterdam

En 1624, les Nûˋerlandais ûˋtablissent un poste de traite sur lãûÛle de Manhattan, quãils achû´tent officiellement aux Lenapes en 1626 pour lãûˋquivalent de 60 florins (une lûˋgende populaire ûˋvoque lãachat pour 24 dollars). La colonie, baptisûˋe La Nouvelle-Amsterdam, devient rapidement un centre commercial stratûˋgique, grûÂce û son port naturel et û sa position gûˋographique.

Le Dûˋveloppement de La Nouvelle-Amsterdam

Une Colonie Cosmopolite

Dû´s ses dûˋbuts, La Nouvelle-Amsterdam attire des colons de diverses origines : Nûˋerlandais, mais aussi Anglais, FranûÏais, Allemands, Scandinaves et Africains (certains libres, dãautres rûˋduits en esclavage). Cette diversitûˋ culturelle fait de la colonie un lieu unique en Amûˋrique du Nord.

LãAdministration de Peter Stuyvesant

En 1647, Peter Stuyvesant est nommûˋ directeur gûˋnûˋral de la colonie. Sous son administration, La Nouvelle-Amsterdam se dûˋveloppe rapidement. Des rues sont tracûˋes, des fortifications sont construites (notamment le mur qui donnera son nom û Wall Street), et des infrastructures publiques sont mises en place.

La Vie Quotidienne dans la Colonie

La Nouvelle-Amsterdam est un centre commercial animûˋ, oû¿ les fourrures, le tabac et dãautres marchandises sont ûˋchangûˋs. Cependant, la vie dans la colonie est ûˋgalement marquûˋe par des tensions sociales, des conflits avec les populations autochtones et des dûˋfis liûˋs û la gestion dãune sociûˋtûˋ multiculturelle.

La Transition vers New York

La Conquûˆte Anglaise de 1664

En 1664, pendant la deuxiû´me guerre anglo-nûˋerlandaise, les Anglais sãemparent de La Nouvelle-Amsterdam sans grande rûˋsistance. La ville est rebaptisûˋe New York en lãhonneur du duc dãYork, frû´re du roi Charles II dãAngleterre.

LãHûˋritage Nûˋerlandais

Malgrûˋ le changement de souverainetûˋ, lãinfluence nûˋerlandaise perdure dans la culture, lãarchitecture et les noms de lieux de New York. Des termes comme ô¨ Brooklyn ô£ (de Breukelen) et ô¨ Harlem ô£ (de Haarlem) tûˋmoignent de cette hûˋritage.

LãHûˋritage de La Nouvelle-Amsterdam

Les Fondements dãune Mûˋtropole Mondiale

La Nouvelle-Amsterdam pose les bases de ce qui deviendra lãune des villes les plus importantes au monde. Son emplacement stratûˋgique, son port naturel et son esprit dãouverture en font un carrefour commercial et culturel.

Un Symbole de Diversitûˋ

La Nouvelle-Amsterdam incarne dû´s ses dûˋbuts la diversitûˋ et le multiculturalisme qui caractûˋrisent New York aujourdãhui. Cette tradition dãaccueil et de mûˋlange des cultures reste un pilier de lãidentitûˋ de la ville.

La Mûˋmoire de La Nouvelle-Amsterdam

Aujourdãhui, des traces de La Nouvelle-Amsterdam subsistent dans le paysage new-yorkais, notamment dans le quartier historique de Lower Manhattan. Des musûˋes et des monuments rappellent cette pûˋriode fondatrice de lãhistoire de la ville.

Aux Racines de New York

La fondation de La Nouvelle-Amsterdam en 1653 marque le dûˋbut dãune aventure qui transformera une petite colonie nûˋerlandaise en lãune des mûˋtropoles les plus influentes au monde. En explorant ses origines, son dûˋveloppement et son hûˋritage, nous comprenons comment cette ville est devenue un symbole de diversitûˋ, dãinnovation et de rûˋsilience. New York, hûˋritiû´re de La Nouvelle-Amsterdam, continue dãincarner ces valeurs û travers les siû´cles.

Jules Dumont dãUrville, explorateur et navigateur franûÏais, a marquûˋ lãhistoire avec une dûˋcouverte fascinante en Antarctique : la Terre Adûˋlie. Son pûˋriple, riche en dûˋfis, est le symbole du courage et de lãesprit dãaventure du XIXe siû´cle. Cet article revient sur lãûˋpopûˋe qui lãa conduit û inscrire son nom dans les annales de lãexploration polaire.

Dumont dãUrville : un explorateur visionnaire

Un marin au service de la France

Nûˋ en 1790 û Condûˋ-sur-Noireau, Dumont dãUrville commence sa carriû´re dans la marine franûÏaise. Trû´s vite, il se distingue par ses compûˋtences en navigation et sa curiositûˋ insatiable pour les contrûˋes lointaines.

1.2 Une passion pour lãexploration scientifique

Fascinûˋ par la gûˋographie et lãhistoire naturelle, il mû´ne plusieurs expûˋditions avant celle qui le rendra cûˋlû´bre. Il explore notamment les ûÛles du Pacifique et contribue û enrichir les collections du Musûˋum national dãhistoire naturelle.

La mission vers lãinconnu : cap sur lãAntarctique

Le contexte de lãexpûˋdition

En 1837, Dumont dãUrville reûÏoit pour mission dãexplorer les eaux australes, un territoire encore mûˋconnu. û bord de lãAstrolabe et de la Zûˋlûˋe, il se lance dans une aventure pûˋrilleuse, avec pour objectif dãaffirmer la prûˋsence franûÏaise en Antarctique.

Une navigation pûˋrilleuse

Les conditions mûˋtûˋorologiques extrûˆmes et les obstacles glacûˋs rendent le voyage difficile. Malgrûˋ les dangers, Dumont dãUrville et son ûˋquipage avancent rûˋsolument vers le sud, animûˋs par le dûˋsir de dûˋcouvrir lãinconnu.

La dûˋcouverte de la Terre Adûˋlie

Une terre inhospitaliû´re mais fascinante

Le 21 janvier 1840, lãexpûˋdition atteint une nouvelle terre, quãil nomme Terre Adûˋlie en hommage û son ûˋpouse, Adû´le. Ce territoire glacial, situûˋ en Antarctique oriental, devient lãun des premiers lieux û ûˆtre officiellement explorûˋ dans cette rûˋgion.

Une avancûˋe scientifique majeure

Outre la dûˋcouverte gûˋographique, Dumont dãUrville et son ûˋquipe rapportent de prûˋcieuses observations sur la faune, la flore et les glaces polaires. Ces travaux enrichissent les connaissances scientifiques de lãûˋpoque sur les rûˋgions australes.

Lãhûˋritage de Dumont dãUrville

Un nom inscrit dans lãhistoire

La dûˋcouverte de la Terre Adûˋlie place Dumont dãUrville parmi les grands explorateurs de son temps. Son nom reste associûˋ û lãAntarctique et figure dans la toponymie de la rûˋgion, notamment avec la base franûÏaise Dumont dãUrville.

Un pionnier de lãexploration polaire

En ouvrant la voie û la recherche antarctique, Dumont dãUrville inspire les gûˋnûˋrations futures de scientifiques et dãexplorateurs. Son exemple illustre la persûˋvûˋrance face û lãadversitûˋ et la quûˆte incessante du savoir.

Une aventure gravûˋe dans lãhistoire

Lãexploration de la Terre Adûˋlie par Dumont dãUrville est un chapitre mûˋmorable de lãhistoire maritime franûÏaise. û travers son courage et sa dûˋtermination, il a non seulement dûˋcouvert de nouveaux territoires, mais ûˋgalement ûˋlargi les horizons scientifiques. Aujourdãhui encore, son nom est synonyme dãexploration et dãaudace.

Marco Polo, le cûˋlû´bre explorateur vûˋnitien, reste une figure emblûˋmatique de lãhistoire des grandes explorations. Connu pour son voyage lûˋgendaire vers lãOrient, il a marquûˋ les esprits par ses rûˋcits dûˋtaillûˋs et fascinants de cultures lointaines. Mais peu de gens connaissent les derniû´res annûˋes de sa vie et ce que reprûˋsente son "dernier voyage". Cet article explore les ultimes ûˋtapes de lãexistence de cet aventurier, entre retour û Venise, transmission de son savoir et legs durable.

Une Vie dãExploration et dãAventures

De Venise û la Cour de Kubilai Khan

Nûˋ en 1254, Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son pû´re et son oncle pour entreprendre un voyage vers la Chine. Aprû´s plusieurs annûˋes de pûˋriples û travers lãAsie centrale et la route de la soie, il atteint la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan. Ce sûˋjour, marquûˋ par des dûˋcouvertes incroyables, faûÏonnera sa renommûˋe future.

Le Retour û Venise et la Guerre

De retour û Venise en 1295 aprû´s plus de 20 ans dãabsence, Marco Polo se retrouve plongûˋ dans les conflits entre Venise et Gûˆnes. Capturûˋ lors de la bataille de Curzola en 1298, il passe plusieurs mois en captivitûˋ. Cãest lû quãil dicte ses aventures û un codûˋtenu, Rustichello de Pise, donnant naissance au cûˋlû´bre "Livre des Merveilles".

Le Dernier Voyage : LãUltime Chemin vers lãImmortalitûˋ

Une Fin de Vie û Venise

Aprû´s sa libûˋration, Marco Polo retourne û Venise, oû¿ il mû´ne une vie relativement paisible en tant que marchand. Bien quãil ne quitte plus sa ville natale, il reste un homme dãinfluence, partageant son savoir avec les curieux et les intellectuels fascinûˋs par ses rûˋcits.

Transmission de son Hûˋritage

û la fin de sa vie, Marco Polo est souvent sollicitûˋ pour valider ou enrichir des informations sur lãAsie. Cependant, ses rûˋcits sont parfois remis en question, certains le considûˋrant comme un fabuliste. Pourtant, son tûˋmoignage reste une source inestimable pour les explorateurs et gûˋographes des gûˋnûˋrations futures.

Le Dernier Voyage Spirituel

Marco Polo sãûˋteint en 1324 û Venise, laissant derriû´re lui un hûˋritage dãexploration, dãouverture culturelle et de soif de connaissance. Son "dernier voyage" est celui qui lãûˋlû´ve au rang de lûˋgende, grûÂce û son influence durable sur lãhistoire et les rûˋcits de lãhumanitûˋ.

LãHûˋritage Durable de Marco Polo

Une Source dãInspiration

Les rûˋcits de Marco Polo inspireront des explorateurs comme Christophe Colomb, qui emportera une copie du "Livre des Merveilles" lors de son propre voyage vers le Nouveau Monde.

Une Vision Mondiale Prûˋcoce

Marco Polo a jouûˋ un rûÇle clûˋ dans la construction dãune vision mondiale û une ûˋpoque oû¿ les continents ûˋtaient largement isolûˋs. Ses rûˋcits ont contribuûˋ û lãûˋlargissement des connaissances gûˋographiques et û la comprûˋhension des ûˋchanges entre les civilisations.

Une Vie au Service de la Dûˋcouverte

Le dernier voyage de Marco Polo nãest pas une aventure physique, mais une exploration de lãesprit, de la mûˋmoire et de la transmission. En retraûÏant les grandes ûˋtapes de sa vie et de son hûˋritage, on comprend que cet explorateur vûˋnitien nãa jamais cessûˋ de voyager, mûˆme aprû´s sa mort. Son nom demeure synonyme dãaudace, de curiositûˋ et de dûˋcouvertes.

Abel Tasman, navigateur nûˋerlandais du XVIIe siû´cle, occupe une place particuliû´re dans lãhistoire des explorations europûˋennes. En 1642, il devient le premier Europûˋen û poser les yeux sur les terres de la Nouvelle-Zûˋlande, un territoire jusquãalors inconnu des cartographes occidentaux. Cet article retrace le contexte de son voyage, les ûˋvûˋnements marquants de cette dûˋcouverte et lãimpact de son expûˋdition sur la cartographie et lãhistoire mondiale.

Le Contexte de lãExploration de la Nouvelle-Zûˋlande

L'ûge dãOr de lãExploration Nûˋerlandaise

Au XVIIe siû´cle, les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) dominent les mers grûÂce û leur puissance navale et commerciale. La Compagnie nûˋerlandaise des Indes orientales (VOC) finance de nombreuses expûˋditions dans le but de dûˋcouvrir de nouvelles routes commerciales et d'explorer des territoires encore inconnus.

Les Mystû´res du ô¨ Grand Continent Austral ô£

û cette ûˋpoque, les Europûˋens croient en lãexistence dãun vaste continent dans lãhûˋmisphû´re sud, connu sous le nom de Terra Australis. Lãexpûˋdition dãAbel Tasman, commanditûˋe par la VOC, vise û localiser ce territoire supposûˋ et û ouvrir de nouvelles voies commerciales pour les Nûˋerlandais.

LãExpûˋdition dãAbel Tasman

Un Voyage vers lãInconnu

En aoû£t 1642, Abel Tasman quitte Batavia (actuelle Jakarta) avec deux navires, le Heemskerck et le Zeehaen. Aprû´s avoir explorûˋ les cûÇtes de la Tasmanie, quãil nomme Terre de Van Diemen en lãhonneur du gouverneur de Batavia, il se dirige plus au nord-est, atteignant les cûÇtes de la Nouvelle-Zûˋlande en dûˋcembre de la mûˆme annûˋe.

La Rencontre avec les Máori

Le 13 dûˋcembre 1642, Tasman et son ûˋquipage aperûÏoivent pour la premiû´re fois les rivages de la Nouvelle-Zûˋlande. Ils jettent lãancre dans une baie quãils baptisent Murderers' Bay (aujourdãhui Golden Bay) aprû´s un violent affrontement avec les Máori. Cette rencontre tragique, causûˋe par des malentendus culturels, coû£te la vie û plusieurs membres de lãûˋquipage.

LãHûˋritage de la Dûˋcouverte

Une Cartographie Transformûˋe

Bien que Tasman nãait pas explorûˋ lãintûˋrieur des terres, son expûˋdition permet de cartographier pour la premiû´re fois les cûÇtes occidentales et septentrionales de la Nouvelle-Zûˋlande. Ses relevûˋs enrichissent les connaissances gûˋographiques europûˋennes et inspirent les futurs explorateurs, comme James Cook, qui approfondira lãexploration de la rûˋgion un siû´cle plus tard.

Un Impact û Long Terme

La dûˋcouverte de la Nouvelle-Zûˋlande par Tasman marque le dûˋbut dãune histoire complexe entre les Europûˋens et les populations autochtones, les Máori. Bien que lãexpûˋdition de Tasman ne conduise pas û une colonisation immûˋdiate, elle ouvre la voie û des ûˋchanges culturels et, malheureusement, û des conflits dans les siû´cles suivants.

Abel Tasman : Figure Mûˋconnue

Un Explorateur Mal Rûˋcompensûˋ

Malgrûˋ lãimportance de ses dûˋcouvertes, Abel Tasman ne bûˋnûˋficie pas de la reconnaissance quãil mûˋrite de son vivant. Ses expûˋditions, bien quãinnovantes, ne rûˋpondent pas totalement aux attentes ûˋconomiques de la VOC, ce qui limite son influence.

Une Rûˋhabilitation Posthume

Aujourdãhui, Abel Tasman est cûˋlûˋbrûˋ comme un pionnier de lãexploration. La mer de Tasman, situûˋe entre lãAustralie et la Nouvelle-Zûˋlande, ainsi que de nombreux lieux en Nouvelle-Zûˋlande, comme le parc national Abel Tasman, portent son nom en hommage û ses exploits.

Le Navigateur qui Rûˋvûˋla la Nouvelle-Zûˋlande û lãEurope

Lãexpûˋdition dãAbel Tasman en 1642 constitue une ûˋtape cruciale dans lãhistoire des dûˋcouvertes europûˋennes. En rûˋvûˋlant lãexistence de la Nouvelle-Zûˋlande, il enrichit la cartographie mondiale et pave la voie û de futures explorations. Bien que sa rencontre avec les Máori ait ûˋtûˋ marquûˋe par des tensions tragiques, Tasman reste une figure emblûˋmatique de lãaudace et de lãingûˋniositûˋ humaine face û lãinconnu. Aujourdãhui, son hûˋritage continue de fasciner et dãinspirer.

En 1519, l'explorateur portugais Fernand de Magellan lance l'une des expûˋditions maritimes les plus audacieuses de l'histoire : un pûˋriple sans prûˋcûˋdent û travers des ocûˋans inconnus et des continents inexplorûˋs. Son objectif ? Trouver une route vers les Indes en naviguant vers l'ouest, contournant l'Afrique et ses eaux tumultueuses. Ce voyage monumental, bien qu'inachevûˋ, va marquer un tournant dans la cartographie mondiale et ouvrir la voie aux grandes dûˋcouvertes gûˋographiques de l'ûˋpoque.

L'Appel de l'Aventure

Les Motivations de Magellan

Magellan, un homme de mer expûˋrimentûˋ, a toujours rûˆvûˋ d'une aventure qui changerait le cours de l'histoire. Confrontûˋ û l'hostilitûˋ de la cour portugaise, il trouve une nouvelle opportunitûˋ en Espagne, oû¿ il obtient le soutien de Charles Ier pour partir û la recherche d'une route maritime vers les Moluques. La recherche des ûˋpices, prûˋcieuses marchandises de l'Asie, devient le principal moteur de cette expûˋditions.

Le RûÇle de l'Empire Espagnol

L'Espagne, en pleine expansion coloniale, cherche û ûˋtendre son influence commerciale en Asie. Ce besoin d'accroûÛtre ses routes commerciales et de contrer les ambitions portugaises en Asie fait de l'expûˋdition de Magellan une mission d'une importance capitale.

Le Voyage û Travers les Mers Inconnues

La Traversûˋe de l'Atlantique

Magellan et ses cinq navires quittent le port de Sûˋville en septembre 1519. Les premiers mois sont marquûˋs par des tempûˆtes violentes et des conflits internes, mais l'expûˋdition continue sa traversûˋe de l'Atlantique, en direction du continent sud-amûˋricain.

La Dûˋcouverte du Dûˋtroit de Magellan

Arrivûˋ au sud de l'Amûˋrique, Magellan dûˋcouvre un passage qui, aujourd'hui encore, porte son nom : le dûˋtroit de Magellan. Ce passage entre l'ocûˋan Atlantique et l'ocûˋan Pacifique devient la clûˋ de sa route vers l'Asie. Une aventure pûˋrilleuse, marquûˋe par des conditions mûˋtûˋorologiques extrûˆmes et la fatigue de l'ûˋquipage.

Le Pacifique, un Dûˋfi Inimaginable

La Traversûˋe du Pacifique

Aprû´s avoir franchi le dûˋtroit, Magellan se lance dans la traversûˋe de l'immense ocûˋan Pacifique. Le voyage devient une lutte pour la survie, avec des provisions qui s'amenuisent, et des hommes de plus en plus dûˋsespûˋrûˋs face û la soif et û la famine.

La Dûˋcouverte des Philippines

En 1521, l'expûˋdition arrive enfin aux Philippines, une terre encore inconnue des Europûˋens. Cependant, ce qui devait ûˆtre une escale de rûˋapprovisionnement va se transformer en tragûˋdie lorsque Magellan, engagûˋ dans un conflit local, trouve la mort dans une bataille contre les indigû´nes de l'ûÛle de Mactan.

L'Hûˋritage du Voyage de Magellan

La Continuitûˋ de l'Expûˋditions

Bien que Magellan ne survive pas û son propre voyage, son nom reste gravûˋ dans l'histoire. Son lieutenant, Juan SebastiûÀn Elcano, prend la tûˆte de l'expûˋdition et mû´ne les navires restants jusqu'aux Moluques, puis retourne en Espagne. En 1522, l'expûˋdition, bien qu'en grande partie dûˋcimûˋe, revient en Espagne aprû´s avoir fait le tour du monde, accomplissant ce que Magellan n'a pas pu voir.

L'Impact sur la Cartographie et le Commerce

Le voyage de Magellan et de ses hommes ne fut pas seulement un exploit hûˋroû₤que mais ûˋgalement un bouleversement dans la comprûˋhension gûˋographique de la planû´te. Lãexpûˋdition prouve la sphûˋricitûˋ de la Terre et apporte des informations prûˋcieuses pour les cartes maritimes, tout en ouvrant de nouvelles routes commerciales avec l'Asie.

Voyage ûpique de Magellan

Le voyage de Magellan, malgrûˋ ses difficultûˋs et la mort prûˋmaturûˋe de son leader, reste une des aventures les plus importantes de lãhistoire des explorations. Il dûˋmontre la tûˋnacitûˋ humaine et la quûˆte incessante de nouveaux horizons, et demeure un symbole de courage et de persûˋvûˋrance dans lãadversitûˋ.

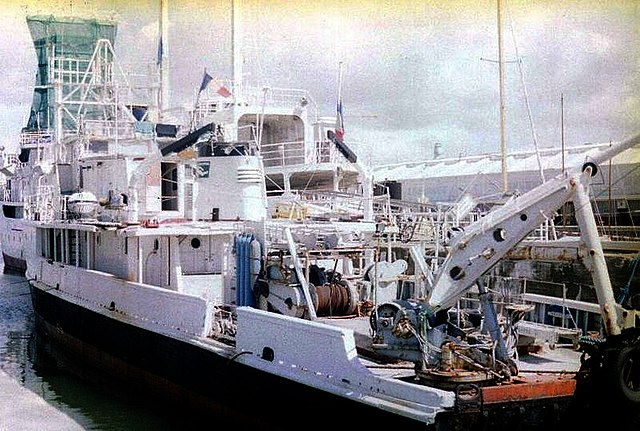

Le 24 novembre 1951, un ûˋvûˋnement marqua le dûˋbut d'une aventure inoubliable qui allait faire entrer Jacques-Yves Cousteau et son bateau lûˋgendaire, la Calypso, dans lãhistoire de l'exploration sous-marine. Ce premier voyage ûˋtait bien plus qu'une simple expûˋdition maritime : il s'agissait d'un voyage de dûˋcouverte qui allait rûˋvolutionner notre comprûˋhension des ocûˋans et inspirer des gûˋnûˋrations d'explorateurs et de passionnûˋs de la mer. Dans cet article, nous retraûÏons lãhistoire de ce premier voyage, les objectifs de la mission, et l'impact que cette aventure a eu sur la marine et la science marine.

L'Origine de la Calypso

La Transformation du Hûˋlios

Avant de devenir la cûˋlû´bre Calypso, le navire avait ûˋtûˋ un ancien dragueur de mines de la marine franûÏaise, l'Hûˋlios. Acquis par Jacques-Yves Cousteau et son ûˋquipe en 1950, le bateau subit une transformation complû´te pour rûˋpondre aux besoins spûˋcifiques de lãexploration sous-marine. Des installations spûˋcialisûˋes furent installûˋes, notamment des laboratoires, des camûˋras sous-marines et des ûˋquipements de plongûˋe. Ce changement radical permettait û l'ûˋquipage de partir en expûˋditions lointaines et de filmer pour la premiû´re fois les profondeurs marines de maniû´re immersive.

Le RûÇle de Cousteau dans la Mission

Jacques-Yves Cousteau, ancien officier de la marine nationale et passionnûˋ par la mer, avait un objectif clair : ouvrir au grand public les portes du monde sous-marin. Il rûˆvait de partager ses dûˋcouvertes avec le monde entier et de sensibiliser les populations û la beautûˋ et û la fragilitûˋ des ocûˋans. La transformation de la Calypso en un navire de recherche et d'exploration permettait de concrûˋtiser ce rûˆve ambitieux.

Le Premier Voyage : Une Exploration en Mûˋditerranûˋe

Les Premiers Pas du Voyage de la Calypso

Le premier voyage de la Calypso dûˋbuta en 1951 en Mûˋditerranûˋe, un terrain de jeu familier pour lãûˋquipe. Lãexpûˋdition visait û explorer les fonds marins prû´s des cûÇtes franûÏaises et mûˋditerranûˋennes. Ce voyage fut une ûˋtape cruciale pour tester le matûˋriel, les mûˋthodes de plongûˋe, ainsi que pour filmer des scû´nes sous-marines rûˋvolutionnaires, une premiû´re dans le domaine de l'exploration scientifique.

Une Technologie Innovante

û bord de la Calypso, Cousteau et son ûˋquipe disposaient de technologies de pointe, dont des camûˋras sous-marines spûˋcialement conûÏues, comme la fameuse camûˋra û manivelle inventûˋe par Cousteau lui-mûˆme. Ces innovations permettaient de capter des images sous l'eau avec une clartûˋ inûˋdite et de partager avec le monde des images fascinantes de la vie sous-marine. Les ûˋquipes û bord se consacraient û ûˋtudier les ûˋcosystû´mes marins, l'ûˋtude des algues, et le comportement des poissons et autres espû´ces maritimes.

L'Impact du Premier Voyage

L'Ouverture du Monde Sous-Marin au Public

Le premier voyage de la Calypso fut un tournant dans lãhistoire de l'exploration sous-marine. Les images capturûˋes pendant cette expûˋdition furent utilisûˋes dans plusieurs films documentaires et ûˋmissions de tûˋlûˋvision, la plus cûˋlû´bre ûˋtant "Le Monde du Silence", qui remporta la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956. Ce film, qui montrait les premiû´res images sous-marines filmûˋes par la Calypso, bouleversa les perceptions du grand public sur les ocûˋans et leurs mystû´res.

La naissance de l'esprit d'aventure scientifique

Au-delû de lãaspect cinûˋmatographique, le premier voyage de la Calypso marqua ûˋgalement un tournant dans la science marine. Il permit de rûˋaliser des dûˋcouvertes majeures concernant la biodiversitûˋ marine et la gûˋologie des fonds sous-marins. Lãexpûˋdition ouvrit la voie û de nombreuses autres explorations dans des endroits aussi variûˋs que la mer Rouge, l'Antarctique, et mûˆme la barriû´re de corail australienne.

Une Aventure Scientifique Inûˋdite

Le premier voyage de la Calypso fut bien plus qu'une simple expûˋdition : il symbolisa le dûˋbut d'une nouvelle û´re dans l'exploration des ocûˋans. GrûÂce û Jacques-Yves Cousteau et û son ûˋquipage, le monde sous-marin n'ûˋtait plus un territoire inconnu et mystûˋrieux, mais un lieu fascinant, digne dãûˆtre explorûˋ et compris. Le bateau, aujourd'hui un symbole de lãaventure et de la science marine, a permis û des millions de personnes de dûˋcouvrir les merveilles de notre planû´te bleue et de prendre conscience de la nûˋcessitûˋ de protûˋger les ocûˋans.

Le plus long trajet en train au monde sãûˋtend sur 18 755 kilomû´tres, reliant l'Europe û l'Asie en un incroyable voyage de trois semaines. Partant du Portugal pour rejoindre Singapour, cet itinûˋraire traverse 13 pays et offre une immersion inûˋgalûˋe dans la diversitûˋ des paysages, des cultures, et des modes de vie. Cette aventure est bien plus quãun simple dûˋplacement ; cãest une expûˋrience de voyage unique en son genre, reliant lãOuest û lãEst û bord de diffûˋrents trains pour un parcours historique.

Un trajet mythique, une aventure au long cours

Des origines europûˋennes jusquãau céur de lãAsie

Le dûˋpart se fait depuis le Portugal, û Lisbonne, puis continue û travers lãEspagne, la France, lãAllemagne, et dãautres pays europûˋens avant de se prolonger en Asie. Ce trajet emblûˋmatique permet de ressentir lãûˋvolution culturelle entre les pays, dãapprûˋcier la diversitûˋ des paysages, et de redûˋcouvrir les liens historiques qui relient l'Europe et l'Asie.

Une traversûˋe de 13 pays

En voyageant sur ce trajet, les passagers traversent 13 nations : Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Biûˋlorussie, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Thaû₤lande, Malaisie, et enfin Singapour. Chacun de ces pays reprûˋsente une ûˋtape unique avec des cultures et des traditions variûˋes, faisant de ce voyage une plongûˋe dans la richesse humaine et gûˋographique de deux continents.

Des paysages spectaculaires tout au long des 18 755 kilomû´tres

Une diversitûˋ gûˋographique incomparable

Sur prû´s de 19 000 kilomû´tres, le train sillonne des paysages spectaculaires et changeants. Depuis les cûÇtes atlantiques de l'Europe jusqu'aux jungles tropicales de lãAsie du Sud-Est, chaque rûˋgion traversûˋe dûˋvoile des panoramas uniques, parfois accessibles uniquement par le rail. Les vastes plaines de Sibûˋrie, les steppes de Mongolie, et les montagnes de Chine offrent des vues saisissantes qui se succû´dent au fil des jours.

Une traversûˋe culturelle en continu

Outre les paysages, ce voyage est une immersion au céur des cultures des 13 pays traversûˋs. Les arrûˆts dans les capitales, villes et villages permettent de dûˋcouvrir des modes de vie variûˋs, des marchûˋs animûˋs, et des spûˋcialitûˋs locales. En peu de temps, les voyageurs passent de la langue portugaise au russe, du chinois au thaû₤landais, une diversitûˋ qui rend ce pûˋriple aussi enrichissant que dûˋpaysant.

Les dûˋfis et la logistique d'un voyage de 21 jours

Une organisation minutieuse

Planifier un voyage de cette envergure demande une prûˋparation rigoureuse. Il faut non seulement rûˋserver plusieurs correspondances entre diffûˋrents trains, mais aussi obtenir les visas nûˋcessaires pour chaque pays traversûˋ. Une coordination efficace permet de minimiser les risques de retards et de gûˋrer les variations dãhoraires et de fuseaux horaires.

La vie û bord du train

Pendant ces trois semaines, la vie û bord du train devient une vûˋritable routine. Les passagers doivent sãadapter aux conditions de confort variables et se prûˋparer û passer la plupart de leur temps dans des espaces partagûˋs. Les repas, les pauses dans les gares, et les conversations avec dãautres voyageurs rythment ce quotidien atypique et contribuent û faire de ce voyage une expûˋrience humaine mûˋmorable.

Les ûˋtapes emblûˋmatiques de Lisbonne û Singapour

Lisbonne û Moscou : lãEurope et ses multiples facettes

La premiû´re partie de ce voyage relie Lisbonne û Moscou en passant par des villes iconiques comme Madrid, Paris, Berlin et Varsovie. Ce tronûÏon û travers l'Europe donne aux passagers un aperûÏu de la diversitûˋ des cultures europûˋennes et de leurs paysages variûˋs, allant des plaines allemandes aux paysages montagnards de la Pologne.

Moscou û Pûˋkin : sur la route du Transsibûˋrien

Une fois arrivûˋs en Russie, les passagers embarquent dans le mythique Transsibûˋrien, qui les emmû´ne de Moscou jusquãaux portes de la Chine. Ce tronûÏon est particuliû´rement symbolique, traversant la Sibûˋrie, les forûˆts denses et les ûˋtendues enneigûˋes pour arriver jusquãaux steppes de Mongolie.

De Pûˋkin û Singapour : un final au céur de lãAsie du Sud-Est

Le voyage se termine par la traversûˋe de l'Asie du Sud-Est. Depuis la Chine, le train traverse le Laos, la Thaû₤lande, et la Malaisie pour enfin atteindre Singapour. Ce dernier segment est une plongûˋe dans les paysages tropicaux et lãeffervescence des grandes villes asiatiques, un contraste marquant avec les ûˋtapes prûˋcûˋdentes.

Une aventure humaine et culturelle

Le trajet de 21 jours reliant le Portugal û Singapour est plus quãun record, cãest une aventure unique qui allie exploration et dûˋcouverte. û bord de divers trains, les voyageurs traversent 13 pays, 18 755 kilomû´tres, et un monde de cultures variûˋes. Ce pûˋriple ferroviaire est une vûˋritable cûˋlûˋbration du voyage lent, une invitation û voir le monde sous un autre angle et û vivre une expûˋrience humaine inoubliable.

Le Stromboli, surnommûˋ le ô¨ phare de la Mûˋditerranûˋe ô£, est l'un des volcans les plus actifs au monde. Situûˋ au large des cûÇtes italiennes, sur l'archipel des ûoliennes, il fascine depuis des siû´cles par son activitûˋ volcanique constante et spectaculaire. Ce volcan, toujours en ûˋruption, attire les scientifiques, les aventuriers et les curieux du monde entier. Cet article explore l'histoire gûˋologique du Stromboli, ses ûˋruptions, ainsi que son impact sur la culture et l'environnement local.

Le Stromboli, un gûˋant en perpûˋtuelle ûˋruption

Les origines gûˋologiques du Stromboli

Le Stromboli fait partie de l'arc volcanique des ûoliennes, formûˋ par la collision entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne. Ce volcan composite, qui culmine û environ 924 mû´tres au-dessus du niveau de la mer, a vu le jour il y a plus de 100 000 ans. Ses ûˋruptions frûˋquentes sont le rûˋsultat de la subduction des plaques, ce qui entraûÛne une accumulation continue de magma.

Une ûˋruption constante : le phûˋnomû´ne strombolien

Le Stromboli est mondialement connu pour son activitûˋ volcanique persistante, souvent qualifiûˋe d'ô¨ ûˋruption strombolienne ô£. Ce type d'ûˋruption se caractûˋrise par des explosions rûˋguliû´res de lave, de cendres et de gaz, produisant des gerbes spectaculaires de matiû´re en fusion. Ce comportement actif a valu au Stromboli son surnom de ô¨ phare naturel ô£, illuminant les mers environnantes la nuit.

Les ûˋruptions historiques et leur impact

Les grandes ûˋruptions

Bien que le Stromboli soit constamment en activitûˋ, certaines de ses ûˋruptions se sont distinguûˋes par leur violence. Les archives historiques mentionnent des ûˋvûˋnements particuliû´rement intenses, notamment en 1930, lorsqu'une ûˋruption explosive a causûˋ des dûˋgûÂts matûˋriels considûˋrables et des pertes humaines.

L'impact sur les populations locales

Les habitants de l'ûÛle de Stromboli vivent en ûˋtroite relation avec le volcan. Au fil des siû´cles, ils ont appris û s'adapter û son activitûˋ incessante, mûˆme si des ûˋvacuations temporaires ont parfois ûˋtûˋ nûˋcessaires. Le tourisme volcanique constitue aujourd'hui une source de revenus importante, malgrûˋ les risques potentiels liûˋs aux ûˋruptions.

L'activitûˋ scientifique autour du Stromboli

Un laboratoire naturel pour les volcanologues

Le Stromboli attire les chercheurs du monde entier, notamment pour l'ûˋtude de ses ûˋruptions rûˋguliû´res. Les scientifiques utilisent des instruments de mesure avancûˋs pour surveiller l'activitûˋ sismique, les ûˋmissions de gaz et la dynamique du magma. Ces ûˋtudes permettent de mieux comprendre les mûˋcanismes volcaniques et d'amûˋliorer les systû´mes d'alerte pour protûˋger les populations locales.

Les risques et la surveillance

Bien que le Stromboli soit un volcan relativement prûˋvisible, il reste un danger potentiel. En 2002, une ûˋruption majeure a provoquûˋ un glissement de terrain sous-marin, dûˋclenchant un tsunami qui a endommagûˋ plusieurs villages cûÇtiers. Les autoritûˋs italiennes surveillent en permanence l'activitûˋ du volcan pour anticiper tout changement majeur et prûˋvenir les catastrophes.

Le Stromboli dans la culture et le tourisme

Un symbole de la Mûˋditerranûˋe

Le Stromboli a inspirûˋ de nombreux artistes, ûˋcrivains et rûˋalisateurs. Le film Stromboli de Roberto Rossellini, sorti en 1950 et mettant en vedette Ingrid Bergman, a immortalisûˋ l'ûÛle et son volcan dans l'imaginaire collectif. Le volcan est aussi une source de fascination pour les touristes qui viennent assister û ses ûˋruptions nocturnes spectaculaires.

Le tourisme volcanique

Chaque annûˋe, des milliers de visiteurs gravissent les pentes du Stromboli pour observer de prû´s les explosions de lave et profiter des panoramas exceptionnels sur la Mûˋditerranûˋe. Les excursions guidûˋes, bien que risquûˋes, permettent aux randonneurs d'accûˋder û des points de vue stratûˋgiques pour admirer ce phûˋnomû´ne naturel impressionnant.

Environnement et biodiversitûˋ

Un ûˋcosystû´me unique

L'ûÛle de Stromboli, en dûˋpit de son activitûˋ volcanique, abrite une faune et une flore spûˋcifiques û son environnement unique. Les cendres volcaniques et les coulûˋes de lave crûˋent un sol fertile, favorisant la croissance de plantes rûˋsistantes comme les oliviers et les arbustes mûˋditerranûˋens.

Les dûˋfis environnementaux

L'activitûˋ volcanique, bien qu'essentielle pour l'ûˋcosystû´me local, pose des dûˋfis pour la conservation de la biodiversitûˋ. Les ûˋruptions peuvent temporairement dûˋtruire des habitats naturels, tandis que les gaz volcaniques affectent la qualitûˋ de l'air et de l'eau.

Le Stromboli une force brute de la nature

Le Stromboli, avec ses ûˋruptions rûˋguliû´res et son histoire gûˋologique fascinante, est bien plus qu'un simple volcan. Il incarne la force brute de la nature et rappelle constamment la fragilitûˋ des populations qui vivent û ses pieds. û la fois source de danger et d'ûˋmerveillement, il continue d'ûˆtre un objet d'ûˋtude scientifique, un site touristique incontournable et un symbole de la Mûˋditerranûˋe. La relation entre l'homme et ce gûˋant volcanique reste un ûˋquilibre dûˋlicat, dictûˋ par les caprices de la Terre.

Les pûÇles ont longtemps reprûˋsentûˋ des frontiû´res inexplorûˋes, situûˋes aux limites extrûˆmes de notre planû´te. Au dûˋbut du XXe siû´cle, des aventuriers audacieux se sont lancûˋs dans la conquûˆte de ces rûˋgions glacûˋes, souvent au pûˋril de leur vie, dans une quûˆte qui alliait la gloire nationale, la science et la curiositûˋ humaine. Parmi ces pionniers figurent des noms comme Roald Amundsen, premier û atteindre le pûÇle Sud, et Robert Falcon Scott, dont lãexpûˋdition tragique symbolise les dangers inhûˋrents û ces territoires. Cet article retrace les grandes ûˋtapes des premiû´res expûˋditions polaires, les dûˋfis qu'ont rencontrûˋs ces explorateurs et leur hûˋritage scientifique durable.

La Conquûˆte des PûÇles : Une Course aux Limites du Monde

Les premiers rûˆves d'exploration polaire

L'exploration des rûˋgions polaires commence bien avant les grands exploits du XXe siû´cle. Dû´s le XVIe siû´cle, les Europûˋens rûˆvent de dûˋcouvrir le mythique passage du Nord-Ouest, une route maritime reliant lãEurope û lãAsie û travers lãArctique. Cependant, ce nãest quãau XIXe siû´cle que les premiû´res expûˋditions sûˋrieuses sont lancûˋes dans lãArctique et lãAntarctique.

Une course internationale

Avec lãessor des empires coloniaux, la conquûˆte des pûÇles est devenue une compûˋtition entre nations, notamment entre la Grande-Bretagne, la Norvû´ge et dãautres puissances europûˋennes. Atteindre le pûÇle Nord ou le pûÇle Sud signifiait non seulement un exploit technique et humain, mais aussi une affirmation de la suprûˋmatie nationale.

Roald Amundsen contre Robert Falcon Scott

Lãexemple le plus emblûˋmatique de cette course aux pûÇles est celle entre Roald Amundsen, explorateur norvûˋgien, et Robert Falcon Scott, officier britannique. En 1911, les deux hommes se lancent dans une course pour ûˆtre les premiers û atteindre le pûÇle Sud. Amundsen, grûÂce û une meilleure prûˋparation et des stratûˋgies adaptûˋes aux conditions extrûˆmes, arrivera le premier en dûˋcembre 1911. Scott et son ûˋquipe, quant û eux, atteignent le pûÇle un mois plus tard, mais pûˋriront lors du retour.

Les Dûˋfis Extrûˆmes des Explorateurs

Des conditions climatiques impitoyables

Les pûÇles sont parmi les rûˋgions les plus inhospitaliû´res de la planû´te, avec des tempûˋratures pouvant descendre jusquãû -60ô¯C, des vents violents et des tempûˆtes imprûˋvisibles. Les explorateurs devaient se prûˋparer û survivre dans des environnements oû¿ la moindre erreur pouvait ûˆtre fatale.

La navigation et la logistique

û une ûˋpoque sans technologie moderne, naviguer dans ces territoires hostiles ûˋtait un dûˋfi immense. Les cartes ûˋtaient souvent incomplû´tes ou inexistantes, et les ûˋquipes devaient transporter des provisions, du matûˋriel scientifique, et des abris û travers des kilomû´tres de glace et de neige, souvent sans aucune certitude de succû´s.

La santûˋ des explorateurs

Les expûˋditions polaires exposaient les membres û des risques physiques et psychologiques considûˋrables. Le scorbut, causûˋ par une carence en vitamine C, la dûˋshydratation, les engelures et les maladies mentales comme la dûˋpression et le syndrome du "pays polaire" ûˋtaient monnaie courante. La tragûˋdie de lãexpûˋdition de Scott illustre ces dangers, oû¿ les membres de son ûˋquipe ont succombûˋ aux rigueurs du froid et û l'ûˋpuisement.

Les Grandes Expûˋditions du XXe Siû´cle

Roald Amundsen et le pûÇle Sud

En 1910, Amundsen prûˋpare secrû´tement une expûˋdition pour atteindre le pûÇle Sud, initialement sous le prûˋtexte d'explorer le pûÇle Nord. Utilisant des techniques innovantes comme lãutilisation de chiens de traûÛneau et la connaissance des conditions arctiques, il rûˋussit û atteindre le pûÇle Sud le 14 dûˋcembre 1911. Sa victoire repose sur une prûˋparation minutieuse et une logistique parfaitement organisûˋe.

L'expûˋdition tragique de Robert Falcon Scott

En parallû´le û lãexploit dãAmundsen, Robert Falcon Scott dirige lãexpûˋdition britannique Terra Nova (1910-1913) avec l'ambition de planter le drapeau britannique au pûÇle Sud. Bien que Scott et son ûˋquipe atteignent leur objectif, ils trouvent le drapeau d'Amundsen dûˋjû plantûˋ. Sur le chemin du retour, Scott et ses compagnons pûˋriront de froid et de faim, faisant de cette expûˋdition lãune des plus tragiques de lãhistoire de lãexploration.

Ernest Shackleton et la rûˋsistance hûˋroû₤que

Bien qu'il n'ait jamais atteint le pûÇle Sud, Ernest Shackleton reste lãun des explorateurs polaires les plus respectûˋs pour son courage et sa dûˋtermination. Lors de l'expûˋdition Endurance (1914-1917), son navire fut piûˋgûˋ et dûˋtruit par la glace dans la mer de Weddell, mais grûÂce û son leadership, Shackleton rûˋussit û sauver tous les membres de son ûˋquipage aprû´s des mois d'ûˋpreuves sur la banquise et une mission de sauvetage ûˋpique.

L'Impact des Dûˋcouvertes Polaires sur la Science Moderne

La cartographie et la gûˋographie

Les explorateurs polaires du XXe siû´cle ont considûˋrablement amûˋliorûˋ notre comprûˋhension de la gûˋographie polaire. Leurs expûˋditions ont permis de cartographier de vastes zones jusque-lû inconnues, de dûˋterminer avec prûˋcision la position des pûÇles et d'ûˋtablir des bases pour de futures recherches scientifiques.

Les ûˋtudes sur le climat

Les expûˋditions polaires ont aussi ouvert la voie û la recherche sur les ûˋcosystû´mes polaires, et plus rûˋcemment, aux ûˋtudes sur le changement climatique. Les calottes glaciaires de lãArctique et de lãAntarctique jouent un rûÇle crucial dans la rûˋgulation du climat mondial, et les dûˋcouvertes initiales des explorateurs ont contribuûˋ û mieux comprendre ces processus.

L'influence sur l'exploration spatiale

Les expûˋditions polaires, par leur nature extrûˆme, ont influencûˋ la prûˋparation des missions spatiales modernes. Les dûˋfis de la survie dans des environnements hostiles et isolûˋs, comme l'Antarctique, ont servi de modû´le pour les expûˋditions dans lãespace, et aujourdãhui encore, des astronautes s'entraûÛnent dans des conditions polaires pour simuler la vie sur la Lune ou sur Mars.

Des zones clûˋs pour la recherche scientifique

Les premiû´res expûˋditions polaires du dûˋbut du XXe siû´cle sont des histoires de courage, d'endurance et de dûˋcouverte. Des figures comme Roald Amundsen, Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton ont marquûˋ l'histoire de l'exploration humaine, repoussant les limites de ce qui ûˋtait possible dans des conditions extrûˆmes. Leurs exploits ont non seulement nourri les imaginaires de leur ûˋpoque, mais ont ûˋgalement eu un impact profond sur les sciences gûˋographiques, climatiques et mûˆme spatiales. Aujourd'hui, les dûˋcouvertes faites lors de ces expûˋditions continuent dãûˋclairer notre comprûˋhension de la Terre et de son climat, faisant des rûˋgions polaires des zones clûˋs pour la recherche scientifique.

Le 12 octobre 1492, une date qui a marquûˋ un tournant dans l'histoire mondiale, Christophe Colomb pose pied sur une terre qui allait changer la face du globe. Ce navigateur italien, au service de la couronne espagnole, n'avait pas conscience que sa dûˋcouverte inaugurait une nouvelle û´re de contacts entre l'Europe et les Amûˋriques. Son voyage marquait le dûˋbut de l'û´re des grandes explorations et des conquûˆtes coloniales qui allaient remodeler la gûˋopolitique et l'ûˋconomie du monde.

Le Contexte Historique de lãExploration

LãEurope û la fin du XVe siû´cle

û la fin du XVe siû´cle, lãEurope est en pleine transformation. La chute de Constantinople en 1453 aux mains des Ottomans met fin û une route commerciale cruciale entre lãEurope et lãAsie, poussant les puissances europûˋennes û chercher de nouvelles voies maritimes vers lãEst, notamment vers l'Inde et la Chine. Le commerce dãûˋpices, de soie et d'autres richesses orientales devenait vital pour les ûˋconomies europûˋennes.

LãEspagne et les ambitions maritimes

û cette ûˋpoque, lãEspagne venait tout juste de se libûˋrer de la domination musulmane avec la prise de Grenade en 1492. Sous le rû´gne dãIsabelle de Castille et Ferdinand dãAragon, la nation cherchait û sãaffirmer sur la scû´ne internationale et û concurrencer le Portugal, alors en tûˆte des dûˋcouvertes maritimes. Cãest dans ce contexte que Christophe Colomb propose un plan audacieux : atteindre les Indes en traversant lãOcûˋan Atlantique.

Le Premier Voyage de Christophe Colomb

Un pari risquûˋ

Christophe Colomb, convaincu que la terre ûˋtait plus petite quãelle ne lãûˋtait rûˋellement, pensait pouvoir atteindre l'Asie en traversant lãAtlantique vers lãOuest. Aprû´s avoir ûˋtûˋ rejetûˋ par plusieurs cours royales, il obtient finalement le soutien des monarques espagnols. En aoû£t 1492, Colomb part de Palos de la Frontera avec trois navires : la Santa MarûÙa, la Pinta et la NiûÝa.

La traversûˋe de lãAtlantique

Le voyage fut long et pûˋrilleux. Les ûˋquipages de Colomb, craignant pour leur vie, commencû´rent û douter de la rûˋussite de cette expûˋdition. Aprû´s plus de deux mois de navigation, le 12 octobre 1492, la terre fut enfin aperûÏue. Colomb croyait avoir atteint les cûÇtes asiatiques, mais en rûˋalitûˋ, il avait dûˋcouvert un nouveau continent.

La Dûˋcouverte du Nouveau Monde

Les premiû´res terres aperûÏues

La premiû´re ûÛle aperûÏue par Colomb et son ûˋquipage fut lãûÛle de Guanahani, quãil rebaptisa San Salvador. Il continua ensuite son exploration dans les Caraû₤bes, dûˋcouvrant les ûÛles de Cuba et d'Hispaniola (aujourdãhui Haû₤ti et la Rûˋpublique dominicaine). Partout oû¿ il accostait, Colomb prenait possession des terres au nom des Rois Catholiques dãEspagne.

La rencontre avec les peuples autochtones

Colomb et son ûˋquipage furent accueillis par des peuples indigû´nes, quãils qualifiû´rent de "gentils et hospitaliers". Cependant, les relations entre les Europûˋens et les Amûˋrindiens allaient rapidement se dûˋtûˋriorer. Colomb croyait avoir trouvûˋ une terre riche en or et en ûˋpices, ce qui renforûÏa la volontûˋ des puissances europûˋennes d'exploiter ces nouvelles terres.

Les Consûˋquences de la Dûˋcouverte

Les bouleversements ûˋconomiques et politiques

La dûˋcouverte de Christophe Colomb ouvrit la voie û la colonisation massive des Amûˋriques par les puissances europûˋennes. Cette expansion donna naissance û des empires coloniaux qui modifiû´rent radicalement le paysage ûˋconomique mondial. Des tonnes dãor, dãargent, de nouvelles cultures comme le maû₤s et la pomme de terre furent transfûˋrûˋes vers lãEurope, stimulant ainsi le dûˋveloppement du commerce et de lãindustrie.

Lãimpact sur les populations amûˋrindiennes

La dûˋcouverte du Nouveau Monde par Colomb eut des consûˋquences dûˋsastreuses pour les peuples autochtones. Les maladies venues dãEurope, contre lesquelles les indigû´nes nãavaient aucune immunitûˋ, dûˋcimû´rent des populations entiû´res. De plus, lãexploitation des ressources naturelles et la mise en place de systû´mes coloniaux entraûÛnû´rent lãasservissement de nombreux peuples indigû´nes.

Le Mythe de Colomb et son Hûˋritage

Le hûˋros controversûˋ

Christophe Colomb est longtemps restûˋ une figure hûˋroû₤que, glorifiûˋ pour avoir dûˋcouvert un "nouveau monde". Cependant, lãhistoire moderne a rûˋûˋvaluûˋ son rûÇle, mettant en lumiû´re les consûˋquences tragiques de ses expûˋditions pour les peuples autochtones. Il est dûˋsormais une figure controversûˋe, û la fois cûˋlûˋbrûˋe pour son audace et critiquûˋe pour les effets destructeurs de la colonisation.

5.2. Un tournant dans lãhistoire mondiale

Quoi quãil en soit, la dûˋcouverte de Christophe Colomb a changûˋ û jamais le cours de lãhistoire. Elle a marquûˋ le dûˋbut d'une nouvelle û´re dãûˋchanges entre les continents, favorisant lãexpansion europûˋenne, mais aussi le choc des civilisations. La dûˋcouverte du Nouveau Monde a faûÏonnûˋ le monde moderne, et les consûˋquences de cet ûˋvûˋnement rûˋsonnent encore aujourd'hui.

Une nouvelle û´re de lãhistoire humaine

Christophe Colomb, sans le savoir, ouvrit la porte û une nouvelle û´re de lãhistoire humaine en dûˋcouvrant le Nouveau Monde. Si son expûˋdition est souvent cûˋlûˋbrûˋe comme un exploit majeur, elle rappelle aussi les ombres du passûˋ, marquûˋes par lãexploitation et la souffrance des peuples indigû´nes. La dûˋcouverte de Colomb reste une pierre angulaire de lãhistoire mondiale, illustrant û la fois la grandeur et la complexitûˋ des explorations humaines.

Le premier vol entre la France et le Sûˋnûˋgal constitue un moment clûˋ dans l'histoire de l'aviation mondiale et de la colonisation franûÏaise en Afrique. Cet exploit technologique et humain a ouvert la voie û la crûˋation de liaisons aûˋriennes intercontinentales, reliant lãEurope et lãAfrique de lãOuest, favorisant ainsi les ûˋchanges ûˋconomiques, culturels et politiques. Ce vol sãinscrit dans un contexte d'expansion coloniale et de dûˋveloppement de lãaviation civile et militaire aprû´s la Premiû´re Guerre mondiale.

Contexte historique

Dans les annûˋes 1920, lãaviation mondiale ûˋtait en pleine ûˋvolution. Les grandes puissances, notamment la France, cherchaient û dûˋvelopper des rûˋseaux aûˋriens pour relier leurs colonies û la mûˋtropole. La connexion entre la France et le Sûˋnûˋgal, l'une des principales colonies de lãAfrique de lãOuest, reprûˋsentait un dûˋfi ambitieux qui symbolisait lãexpansion de lãinfluence franûÏaise sur ce continent.

L'Aviation FranûÏaise aprû´s la Premiû´re Guerre Mondiale

Les prûˋmices du dûˋveloppement aûˋrien

Aprû´s la Premiû´re Guerre mondiale, la France sort de la guerre avec un secteur aûˋronautique en plein essor. Des innovations technologiques avaient ûˋtûˋ rûˋalisûˋes durant le conflit, notamment en matiû´re de moteurs et de conception dãappareils. Cependant, lãobjectif principal aprû´s la guerre ûˋtait de transformer cet acquis militaire en un outil de communication et de transport civil.

Lãambition coloniale

La France avait un rûˋseau ûˋtendu de colonies en Afrique de lãOuest, et le Sûˋnûˋgal jouait un rûÇle central en tant que point stratûˋgique. Dakar, la capitale, reprûˋsentait une porte dãentrûˋe vers lãAfrique et un point clûˋ pour relier lãEurope û lãAmûˋrique du Sud via des routes aûˋriennes. Lãidûˋe dãûˋtablir une liaison aûˋrienne rûˋguliû´re entre la France et Dakar, au Sûˋnûˋgal, est alors nûˋe dans les esprits des pionniers de lãaviation.

Les Pionniers et la Conception du Projet

Pierre-Georges Latûˋcoû´re, un visionnaire

Lãun des principaux artisans de ce projet fut Pierre-Georges Latûˋcoû´re, un industriel franûÏais passionnûˋ d'aviation. Dû´s 1919, il entreprit de lancer la Compagnie Gûˋnûˋrale Aûˋropostale, une entreprise qui avait pour ambition de relier Toulouse û Dakar, puis lãAmûˋrique du Sud. Pour Latûˋcoû´re, lãaûˋronautique nãûˋtait pas seulement une technologie prometteuse mais ûˋgalement un moyen de relier les peuples et les cultures.

Les premiers essais

Les premiû´res tentatives de vols transsahariens sont marquûˋes par de nombreuses difficultûˋs. Les conditions mûˋtûˋorologiques extrûˆmes, le manque dãinfrastructures adaptûˋes et la distance û parcourir constituaient des obstacles majeurs. Cependant, lãesprit pionnier des aviateurs franûÏais et la volontûˋ de repousser les limites permirent û ces projets de prendre forme.

Le Premier Vol entre la France et le Sûˋnûˋgal

La prûˋparation du vol

Le premier vol direct entre la France et le Sûˋnûˋgal fut rûˋalisûˋ par lãAûˋropostale, dans le cadre des liaisons postales transsahariennes. Avant cette premiû´re liaison, plusieurs ûˋtapes de reconnaissance et de prûˋparation avaient ûˋtûˋ menûˋes pour identifier les meilleures routes et garantir la sûˋcuritûˋ des ûˋquipages.

Le dûˋpart de Toulouse

Le 1er septembre 1925, un avion Brûˋguet 14, pilotûˋ par Jean Mermoz, dûˋcolle de Toulouse avec pour mission de rejoindre Dakar. Mermoz, qui deviendra par la suite lãun des aviateurs les plus cûˋlû´bres de son ûˋpoque, joua un rûÇle central dans cette expûˋdition aûˋrienne.

Une traversûˋe pleine de dûˋfis

Le vol, qui traversa le dûˋsert du Sahara, fut marquûˋ par des conditions extrûˆmes. Les tempûˋratures ûˋlevûˋes, les tempûˆtes de sable, ainsi que l'isolement des ûˋquipages en cas de panne ûˋtaient autant de difficultûˋs û surmonter. Le premier vol dura plusieurs jours, avec des escales techniques, mais atteignit finalement Dakar, marquant ainsi la premiû´re liaison aûˋrienne rûˋussie entre la France et le Sûˋnûˋgal.

Les Consûˋquences de ce Premier Vol

Une avancûˋe technologique majeure

Ce vol dûˋmontra la faisabilitûˋ des liaisons aûˋriennes longues distances entre lãEurope et lãAfrique. Le succû´s de cette mission permit de renforcer la confiance dans les capacitûˋs techniques des appareils de lãûˋpoque, ouvrant la voie û lãûˋtablissement de vols rûˋguliers pour le courrier et les passagers.

Lãimpact sur les relations franco-africaines

Sur le plan politique et ûˋconomique, ce vol renforûÏa la domination coloniale franûÏaise en Afrique. En connectant les colonies africaines û la mûˋtropole par voie aûˋrienne, la France consolidait son contrûÇle sur les territoires et facilitait la circulation des biens, des ressources et des informations.

L'Hûˋritage du Premier Vol

Lãessor de lãaûˋropostale

Le succû´s du vol entre la France et le Sûˋnûˋgal marque le dûˋbut dãune sûˋrie de dûˋveloppements pour lãAûˋropostale. Trû´s rapidement, des lignes rûˋguliû´res furent ûˋtablies, et la liaison Toulouse-Dakar devint un axe stratûˋgique pour la poste aûˋrienne et les communications entre les continents.

La naissance dãune lûˋgende

Les aviateurs qui prirent part û ces premiers vols, tels que Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupûˋry, sont aujourd'hui des figures lûˋgendaires de l'aviation. Ils ont non seulement contribuûˋ au dûˋveloppement technique de lãaviation, mais ûˋgalement û une vision romantique et hûˋroû₤que du mûˋtier de pilote, immortalitûˋ dans la littûˋrature et lãhistoire de lãaviation.

Une ûtape Cruciale dans lãHistoire de lãAviation

Le premier vol entre la France et le Sûˋnûˋgal fut un ûˋvûˋnement marquant qui symbolisa lãaudace et lãinnovation de lãûˋpoque. Ce vol transsaharien, malgrûˋ ses nombreux dûˋfis, ouvrit une nouvelle û´re pour lãaviation et renforûÏa les liens entre lãEurope et lãAfrique. Il tûˋmoigne de lãesprit pionnier des aviateurs qui, au pûˋril de leur vie, ont contribuûˋ û rapprocher les continents et û ûˋcrire une nouvelle page de lãhistoire mondiale.

James Cook, navigateur et cartographe britannique du XVIIIe siû´cle, est l'une des figures les plus influentes de l'histoire maritime. GrûÂce û ses voyages d'exploration dans l'ocûˋan Pacifique, il a non seulement dûˋcouvert de nombreuses terres inconnues des Europûˋens, mais il a ûˋgalement redessinûˋ la carte du monde avec une prûˋcision inûˋgalûˋe pour son ûˋpoque. Cet article explore la vie, les expûˋditions et lãhûˋritage de James Cook, le marin cartographe qui a rûˋvolutionnûˋ la navigation et l'exploration gûˋographique.

Les dûˋbuts de James Cook

Une enfance modeste et les premiers pas en mer

Nûˋ le 27 octobre 1728 dans un petit village du Yorkshire en Angleterre, James Cook venait d'une famille modeste. Fils d'un ouvrier agricole, il a grandi dans une sociûˋtûˋ oû¿ les perspectives pour un enfant de sa classe sociale ûˋtaient limitûˋes. Trû´s jeune, il montre un intûˋrûˆt pour la mer, et û l'ûÂge de 17 ans, il entre comme apprenti dans une entreprise de commerce maritime. Lû , il apprend les bases de la navigation, de la gestion des navires et du commerce, des compûˋtences essentielles pour son avenir.

Rapidement, Cook se distingue par ses talents de marin et son habiletûˋ û lire et û dessiner des cartes, des compûˋtences qui le mû´neront plus tard û une carriû´re impressionnante dans la marine royale britannique.

Une carriû´re militaire prometteuse

En 1755, James Cook rejoint la Royal Navy, oû¿ il perfectionne ses compûˋtences en navigation et en cartographie. Pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), il se distingue lors du siû´ge de Quûˋbec en cartographiant avec une prûˋcision exceptionnelle le fleuve Saint-Laurent. Cette compûˋtence exceptionnelle attire l'attention de ses supûˋrieurs, qui lui confient rapidement des missions plus importantes.

Les capacitûˋs de Cook û cartographier des cûÇtes dangereuses et inconnues seront cruciales dans ses futures missions d'exploration.

Le premier voyage de James Cook (1768-1771)

La mission scientifique en direction de Tahiti

Le premier grand voyage de James Cook, en 1768, avait un objectif scientifique. L'Acadûˋmie royale des sciences voulait observer le passage de Vûˋnus devant le soleil depuis l'hûˋmisphû´re sud, une observation qui pourrait aider û dûˋterminer la distance entre la Terre et le Soleil. Cook est choisi pour diriger l'expûˋdition sur le HMS Endeavour.

Il quitte l'Angleterre en 1768 et arrive û Tahiti en 1769, oû¿ les observations scientifiques sont rûˋalisûˋes. Mais lãexpûˋdition ne se limite pas û des observations astronomiques. Cook avait ûˋgalement pour mission secrû´te dãexplorer les mers du sud û la recherche du mystûˋrieux continent austral, la Terra Australis Incognita, que de nombreux Europûˋens pensaient encore exister.

Cartographie de la Nouvelle-Zûˋlande et de la cûÇte est de lãAustralie

Aprû´s avoir quittûˋ Tahiti, Cook se tourne vers la Nouvelle-Zûˋlande, oû¿ il devient le premier Europûˋen û cartographier de maniû´re complû´te ses deux ûÛles. Ses cartes se rûˋvû´lent si prûˋcises qu'elles seront utilisûˋes pendant des dûˋcennies.

En 1770, Cook prend un tournant historique en naviguant vers lãouest et en dûˋcouvrant la cûÇte est de l'Australie. Il dûˋbarque û Botany Bay et dûˋclare cette terre pour le compte de la Couronne britannique, un ûˋvûˋnement qui marquera plus tard le dûˋbut de la colonisation de l'Australie.

Les voyages suivants et les grandes dûˋcouvertes

Le deuxiû´me voyage (1772-1775) : La quûˆte du continent austral

Le deuxiû´me voyage de Cook, en 1772, avait un objectif ambitieux : dûˋcouvrir une ûˋventuelle Terre Australe. û bord des navires Resolution et Adventure, Cook est envoyûˋ explorer les latitudes les plus australes jamais atteintes par des Europûˋens. Il franchit le cercle polaire antarctique û plusieurs reprises, devenant ainsi le premier û explorer aussi loin au sud.

Bien que Cook ne trouve pas le continent austral mythique, ses expûˋditions permettent de conclure que s'il existe, il est entourûˋ d'une vaste ûˋtendue de glace. Cook dresse ûˋgalement des cartes dûˋtaillûˋes de nombreuses ûÛles dans le Pacifique Sud, y compris la Nouvelle-Calûˋdonie et les ûÛles Sandwich (aujourd'hui Hawaû₤), qui seront d'une importance capitale pour les navigateurs futurs.

Le troisiû´me voyage (1776-1779) : û la recherche du passage du Nord-Ouest

En 1776, Cook entreprend son troisiû´me et dernier grand voyage, cette fois pour chercher le passage du Nord-Ouest, une route maritime hypothûˋtique qui permettrait de relier l'Atlantique et le Pacifique en passant par le nord du continent amûˋricain. Aprû´s avoir explorûˋ de nombreuses cûÇtes du Pacifique, Cook atteint lãAlaska mais se heurte aux glaces infranchissables de l'Arctique.

Lors de ce voyage, Cook dûˋcouvre ûˋgalement les ûÛles Hawaû₤, oû¿ il sera accueilli chaleureusement par les populations locales lors de sa premiû´re visite. Cependant, lors d'une deuxiû´me rencontre avec les Hawaû₤ens en 1779, les relations se dûˋtûˋriorent, et Cook est tuûˋ lors d'une altercation sur l'ûÛle de Hawaû₤.

Lãhûˋritage de James Cook

Un cartographe de gûˋnie

James Cook est surtout reconnu pour son extraordinaire talent de cartographe. Ses cartes, prûˋcises et dûˋtaillûˋes, ont non seulement transformûˋ la comprûˋhension gûˋographique du Pacifique, mais elles ont ûˋgalement servi de base û la navigation pour les gûˋnûˋrations suivantes. Sa cartographie des cûÇtes de la Nouvelle-Zûˋlande, de lãAustralie et des ûÛles du Pacifique a durablement influencûˋ les cartes du monde.

En cartographiant des cûÇtes inconnues et en dressant des cartes d'une grande prûˋcision, Cook a ouvert la voie û une navigation plus sû£re et plus efficace dans des rûˋgions qui ûˋtaient jusqu'alors largement inexplorûˋes.

Un explorateur scientifique

Contrairement û de nombreux explorateurs de son ûˋpoque, Cook se distinguait par son approche scientifique. Il ûˋtait accompagnûˋ de scientifiques, tels que le botaniste Joseph Banks, et s'assurait que ses expûˋditions servaient û ûˋlargir les connaissances humaines sur la faune, la flore et les peuples indigû´nes des terres dûˋcouvertes.

De plus, Cook ûˋtait soucieux de la santûˋ de son ûˋquipage. Il a mis en place des mesures novatrices pour prûˋvenir le scorbut, une maladie frûˋquente parmi les marins, en veillant û ce que son ûˋquipage consomme des aliments riches en vitamine C. Cette approche a considûˋrablement amûˋliorûˋ les chances de survie lors de longs voyages en mer.

Un hûˋritage controversûˋ

Si Cook est vûˋnûˋrûˋ en tant que navigateur et scientifique, son hûˋritage est ûˋgalement controversûˋ, notamment en raison des consûˋquences de ses dûˋcouvertes pour les peuples autochtones. Lãarrivûˋe des Europûˋens dans le Pacifique a marquûˋ le dûˋbut de la colonisation et de lãexploitation des territoires indigû´nes, entraûÛnant des conflits, des maladies et la dûˋsintûˋgration de cultures locales. En particulier, les habitants des ûÛles Hawaû₤ et de l'Australie ont payûˋ un lourd tribut û ces explorations, une rûˋalitûˋ qui suscite aujourdãhui des rûˋflexions critiques sur la portûˋe des explorations de Cook.

James Cook et la redûˋfinition du monde

Une nouvelle perception du Pacifique

Avant les voyages de Cook, le Pacifique Sud ûˋtait une rûˋgion largement inconnue des Europûˋens. GrûÂce û ses expûˋditions, Cook a non seulement dûˋcouvert de nombreuses ûÛles et territoires, mais il a aussi permis aux Europûˋens de comprendre que les vastes mers du sud ne cachaient pas de grands continents inexplorûˋs comme on le croyait auparavant.

Les explorations de Cook ont rûˋvolutionnûˋ la gûˋographie mondiale. Il a corrigûˋ de nombreuses erreurs sur les cartes et a permis une navigation plus prûˋcise û travers les vastes ocûˋans du globe, facilitant ainsi les voyages et le commerce dans cette rûˋgion du monde.

Un homme entre science et empire

James Cook n'ûˋtait pas seulement un scientifique ; il ûˋtait aussi un serviteur de l'empire britannique. Ses expûˋditions ont ouvert la voie û la colonisation britannique, notamment en Australie et en Nouvelle-Zûˋlande. Si ses dûˋcouvertes ont apportûˋ des bûˋnûˋfices ûˋconomiques et politiques considûˋrables û l'empire britannique, elles ont aussi marquûˋ le dûˋbut d'une exploitation accrue des territoires et des peuples indigû´nes.

L'ambivalence de son hûˋritage, û la fois explorateur brillant et prûˋcurseur de la colonisation, fait de Cook une figure û la fois admirûˋe et controversûˋe dans l'histoire mondiale.

James Cook, un homme qui a changûˋ la carte du monde

James Cook demeure l'un des plus grands explorateurs de l'histoire. En tant que marin et cartographe, il a contribuûˋ û redûˋfinir la comprûˋhension gûˋographique du monde û une ûˋpoque oû¿ les frontiû´res de la connaissance ûˋtaient encore floues. Son sens scientifique et ses compûˋtences en navigation lui ont permis de mener

Christophe Colomb, navigateur gûˋnois au service des Rois catholiques dãEspagne, a bouleversûˋ la perception du monde au XVe siû´cle en lanûÏant des expûˋditions vers l'ouest dans l'espoir de trouver une nouvelle route vers les Indes. Ses voyages, qui ont abouti û la dûˋcouverte de nouvelles terres pour lãEurope, ont profondûˋment modifiûˋ la carte du monde et marquûˋ le dûˋbut de la colonisation europûˋenne des Amûˋriques. Mais au-delû de ses exploits maritimes, Colomb est une figure complexe, û la fois vûˋnûˋrûˋe et critiquûˋe, dont l'hûˋritage est controversûˋ. Cet article explore le monde selon Christophe Colomb û travers ses voyages, ses motivations, ses dûˋcouvertes, ainsi que les consûˋquences de ses actions.

Le contexte et les motivations de Christophe Colomb

Un monde û redûˋcouvrir : le contexte gûˋopolitique du XVe siû´cle

û la fin du Moyen ûge, lãEurope ûˋtait avide de nouvelles routes commerciales. Le commerce des ûˋpices, de la soie et des pierres prûˋcieuses ûˋtait crucial, mais les routes terrestres traditionnelles, dominûˋes par les puissances musulmanes et mongoles, devenaient de plus en plus difficiles û utiliser. Les puissances europûˋennes, notamment le Portugal et l'Espagne, cherchaient de nouvelles routes maritimes pour accûˋder directement aux richesses de l'Asie.

Le Portugal avait dûˋjû commencûˋ û explorer les cûÇtes africaines et û ûˋtablir des comptoirs commerciaux, mais Christophe Colomb, inspirûˋ par les ûˋcrits de gûˋographes tels que Ptolûˋmûˋe et Marco Polo, pensait qu'il existait une route plus rapide vers lãAsie en naviguant vers l'ouest. Pour Colomb, la Terre ûˋtait ronde, mais beaucoup plus petite que les estimations de lãûˋpoque. Il croyait que lãAsie pouvait ûˆtre atteinte en traversant lãocûˋan Atlantique, une hypothû´se audacieuse et controversûˋe.

Le soutien espagnol : la recherche de financement

Aprû´s plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir le soutien du Portugal et d'autres royaumes europûˋens, Colomb se tourne vers lãEspagne. Les Rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, tout juste sortis de la Reconquista, ûˋtaient en quûˆte de nouvelles opportunitûˋs pour accroûÛtre leur influence et leurs richesses. En 1492, ils acceptent finalement de financer lãexpûˋdition de Colomb, lui accordant le titre dãamiral et le pouvoir de gouverner les terres quãil dûˋcouvrirait.

Les voyages de Christophe Colomb

Le premier voyage (1492-1493) : la dûˋcouverte des "Indes occidentales"

Le 3 aoû£t 1492, Colomb quitte le port de Palos avec trois navires : la Santa MarûÙa, la Pinta et la NiûÝa. Aprû´s plus de deux mois de navigation, il atteint enfin les cûÇtes du Nouveau Monde le 12 octobre 1492. Colomb croyait avoir atteint les ûÛles orientales proches de l'Asie, mais il se trouvait en rûˋalitûˋ dans les Caraû₤bes, plus prûˋcisûˋment sur une ûÛle quãil nomma San Salvador (aujourd'hui dans les Bahamas).

Au cours de ce premier voyage, Colomb explore plusieurs ûÛles, dont Cuba et Hispaniola, ûˋtablissant des contacts avec les populations locales, quãil appelle les ô¨ Indiens ô£, pensant ûˆtre en Asie. Il retourne triomphalement en Espagne en 1493 avec des nouvelles de terres riches en ressources, bien que la plupart des dûˋcouvertes soient encore mal comprises par les Europûˋens.

Les voyages suivants et lãûˋtablissement de colonies

Entre 1493 et 1504, Colomb entreprend trois autres voyages û travers lãAtlantique. Son deuxiû´me voyage, en 1493, marque le dûˋbut de la colonisation europûˋenne des Amûˋriques. Il revient avec une flotte plus importante et fonde la premiû´re colonie espagnole dans le Nouveau Monde, La Isabela, sur l'ûÛle d'Hispaniola. Cependant, les difficultûˋs liûˋes û la gestion des colonies et les relations tendues avec les populations indigû´nes marquent cette pûˋriode de conflits.

Lors de son troisiû´me voyage, en 1498, Colomb atteint pour la premiû´re fois le continent sud-amûˋricain, explorant la cûÇte du Venezuela. Il dûˋcouvre alors de vastes terres, mais son autoritûˋ est contestûˋe par les colons espagnols, et il est finalement arrûˆtûˋ et renvoyûˋ en Espagne enchaûÛnûˋ en 1500.

Son quatriû´me et dernier voyage, en 1502, se concentre sur la recherche dãun passage vers lãAsie û travers lãAmûˋrique centrale. Bien que ce voyage soit marquûˋ par des difficultûˋs, y compris un naufrage sur les cûÇtes du Honduras, Colomb continue de croire qu'il est proche des cûÇtes de l'Asie.

Les consûˋquences des dûˋcouvertes de Colomb

Lãûˋmergence du Nouveau Monde

L'une des consûˋquences majeures des voyages de Colomb fut lãouverture du continent amûˋricain û lãexploration, û la colonisation et û lãexploitation par les puissances europûˋennes. Si Colomb lui-mûˆme n'a jamais rûˋalisûˋ quãil avait dûˋcouvert un nouveau continent, ses voyages ont pavûˋ la voie pour d'autres explorateurs comme Amerigo Vespucci et Ferdinand Magellan, qui allaient clarifier la vûˋritable nature de ces terres.

La ô¨ dûˋcouverte ô£ de l'Amûˋrique a bouleversûˋ l'ordre mondial en apportant d'immenses richesses aux royaumes europûˋens et en dûˋclenchant l'û´re des grandes explorations. Lãor, lãargent, les nouvelles denrûˋes agricoles et les ressources naturelles des Amûˋriques sont rapidement devenus les moteurs de lãûˋconomie europûˋenne.

L'impact sur les populations indigû´nes

Les explorations de Colomb ont aussi eu des consûˋquences tragiques pour les populations autochtones des Amûˋriques. Les colons europûˋens ont introduit des maladies mortelles comme la variole, contre lesquelles les populations indigû´nes nãûˋtaient pas immunisûˋes, provoquant des ûˋpidûˋmies dûˋvastatrices.

Par ailleurs, les systû´mes d'exploitation des ressources mis en place par les colons espagnols ont entraûÛnûˋ l'esclavage et la violence envers les populations locales. Les terres dûˋcouvertes par Colomb ont vu lãimplantation du systû´me de lãencomienda, dans lequel les colons espagnols se voyaient attribuer des terres et des droits sur les indigû´nes qui y vivaient. Cette exploitation brutale a ûˋtûˋ l'un des premiers signes des abus qui allaient suivre dans la colonisation europûˋenne des Amûˋriques.

Le mythe et la rûˋalitûˋ de Christophe Colomb

Un explorateur visionnaire ou un aventurier opportuniste ?

L'image de Christophe Colomb a beaucoup ûˋvoluûˋ au fil des siû´cles. Pendant longtemps, il fut cûˋlûˋbrûˋ comme un hûˋros, un explorateur audacieux qui avait ouvert le chemin vers un monde inconnu. Aux ûtats-Unis, notamment, Colomb a ûˋtûˋ glorifiûˋ pour son rûÇle dans la fondation du "Nouveau Monde", et son nom est associûˋ û la fûˆte du Columbus Day.

Cependant, des critiques modernes voient Colomb sous un angle plus sombre. Ils mettent en avant son ambition personnelle et les consûˋquences destructrices de ses voyages sur les civilisations indigû´nes. Pour certains, Colomb est davantage un aventurier opportuniste, motivûˋ par la gloire et la richesse, plutûÇt quãun visionnaire dûˋsintûˋressûˋ.

L'hûˋritage controversûˋ de Colomb

Aujourdãhui, lãhûˋritage de Colomb est au centre de nombreux dûˋbats. Dãun cûÇtûˋ, il est toujours cûˋlûˋbrûˋ comme un symbole dãexploration et de dûˋcouverte. D'un autre cûÇtûˋ, son rûÇle dans le dûˋbut de la colonisation europûˋenne, ainsi que les souffrances infligûˋes aux peuples autochtones, suscite des critiques et des appels û une reconsidûˋration de son importance historique.