Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Tueurs

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

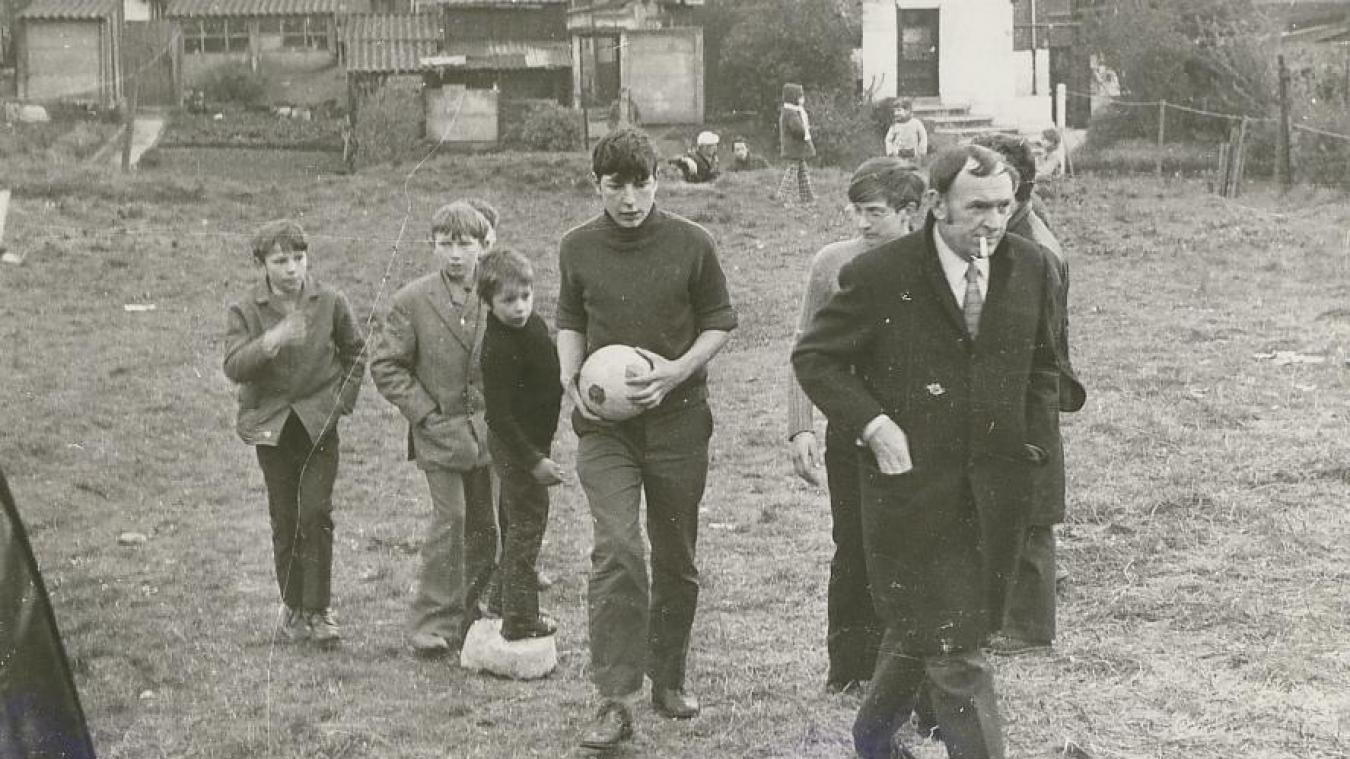

En avril 1972, le corps de Brigitte Dewèvre, une adolescente de 15 ans, est retrouvé dans une carrière désaffectée à Bruay-en-Artois, dans le nord de la France. Ce meurtre provoque un choc dans une région marquée par les tensions de classes sociales entre mineurs et notables. Très vite, l’affaire devient un symbole de la lutte des classes, et le déroulement de l’enquête polarise l’opinion publique. Les investigations, les pistes, et les rebondissements judiciaires, entre soupçons et manques de preuves, font de cette affaire un mystère qui divise encore aujourd'hui.

Découverte et premiers éléments de l’affaire

La découverte du corps de Brigitte Dewèvre

Le 6 avril 1972, le corps sans vie de Brigitte Dewèvre, adolescente d'origine modeste, est découvert dans une carrière de Bruay-en-Artois. La victime porte des traces de violence, laissant présager une mort brutale. Cette découverte ébranle immédiatement la région, en particulier la communauté minière, dont la vie est souvent difficile.

Le contexte social et les tensions locales

À Bruay-en-Artois, une petite ville minière, les divisions sociales sont prononcées. La communauté ouvrière vit dans des conditions précaires, tandis qu'une petite élite de notables semble détachée des préoccupations des classes populaires. Ce meurtre tragique se déroule ainsi dans un contexte où les tensions sociales et économiques sont déjà palpables, ce qui influencera la perception de l’affaire.

Les premières pistes et l’arrestation de Pierre Leroy

Le notaire Pierre Leroy, principal suspect

L'enquête initiale se concentre rapidement sur Pierre Leroy, un notaire de la région, figure respectée et issue de la bourgeoisie locale. Le juge d’instruction de l’affaire, Henri Pascal, semble convaincu de sa culpabilité, même si les preuves concrètes manquent. Pierre Leroy est arrêté et placé en détention provisoire.

Les zones d’ombre autour des preuves

Les preuves matérielles contre Leroy sont minces, mais le juge Pascal est persuadé que le mobile pourrait être lié aux rapports de classe. L'absence de preuves tangibles et de témoins directs fait cependant douter de la solidité de cette accusation. Cet aspect de l’enquête soulève des débats et critiques, et la presse commence à s'emparer de l'affaire.

L’emballement médiatique et la dimension sociale de l’affaire

La couverture médiatique et la polarisation de l’opinion publique

L'affaire prend une dimension nationale lorsque la presse se saisit du dossier, transformant le meurtre en symbole de la lutte des classes. Des journalistes, militants et personnalités de gauche s'indignent de la lenteur de l'enquête et du traitement favorable, selon eux, dont bénéficierait Pierre Leroy en tant que notable.

Le rôle des intellectuels et des figures publiques

Des intellectuels et des personnalités, comme l’avocat Roland Dumas, interviennent publiquement pour dénoncer l'injustice de l'affaire. Certains voient dans ce meurtre l'illustration d'une violence symbolique exercée par les classes privilégiées sur les plus défavorisés. Cette mobilisation accroît la tension dans la région et attire davantage l’attention sur les divisions sociales.

L’évolution de l’enquête et le manque de preuves

La libération de Pierre Leroy

Faute de preuves suffisantes, Pierre Leroy est finalement libéré. Bien que l'accusation repose essentiellement sur des soupçons, sa libération ravive les débats et la colère d'une partie de l’opinion publique, qui voit en cela un privilège réservé aux élites.

Les autres pistes négligées

Certaines pistes alternatives, qui auraient pu conduire à d'autres suspects, semblent avoir été négligées. Ces pistes incluent des interrogations sur la vie personnelle de la victime et d’autres relations locales qui auraient pu être liées au crime. Ce manque d’investigation approfondie dans d'autres directions suscite des critiques sur la manière dont l’affaire est conduite.

Conséquences et héritage de l’affaire Bruay-en-Artois

Un échec judiciaire et une affaire non résolue

L’affaire de Bruay-en-Artois est finalement classée sans suite, faute de preuves suffisantes pour inculper qui que ce soit. Le meurtre de Brigitte Dewèvre reste à ce jour non résolu, laissant sa famille et la communauté sans réponse. Cet échec judiciaire est perçu comme symptomatique des dysfonctionnements de la justice dans une France divisée par les inégalités sociales.

Un symbole de la lutte des classes dans la France des années 1970

Au-delà de l’aspect judiciaire, l’affaire de Bruay-en-Artois devient un symbole des luttes de classe dans la France des années 1970. La méfiance entre les classes sociales, exacerbée par cette affaire, souligne les fractures au sein de la société française. Ce meurtre et les circonstances de l’enquête continuent d’alimenter les débats, illustrant les inégalités et les tensions sociales de l'époque.

Entre enquête judiciaire et lutte des classes

L'affaire de Bruay-en-Artois, restée irrésolue, demeure l'une des affaires judiciaires les plus troublantes et les plus marquantes de l’histoire moderne de la France. Le meurtre de Brigitte Dewèvre, jeune fille issue d'un milieu modeste, met en lumière les tensions sociales et la défiance envers les institutions. La dimension sociale et symbolique de l’affaire dépasse largement le simple cadre criminel et continue de hanter la mémoire collective. Aujourd'hui, cette affaire rappelle l'importance de la justice équitable et du traitement égalitaire des citoyens, quelle que soit leur origine sociale.