Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Transport

Le paquebot Normandie, symbole de l’excellence maritime française et fierté nationale, a connu une fin tragique en 1942. Ce navire, autrefois considéré comme le plus luxueux et le plus rapide au monde, a sombré dans des circonstances dramatiques, marquant la fin d’une époque et laissant un héritage empreint de tristesse. Cet article retrace l’histoire du Normandie, son apogée, son déclin et les événements qui ont conduit à sa perte.

Le Normandie, un Joyau de l’Ingénierie Française

La Conception d’un Géant des Mers

Lancé en 1935, le Normandie était le fruit de plusieurs années de travail et d’innovation. Conçu par les chantiers navals de Saint-Nazaire, il représentait le summum de la technologie et du design de l’époque. Avec ses 313 mètres de long et ses installations luxueuses, il était le plus grand et le plus rapide paquebot de son époque, capable de traverser l’Atlantique en moins de cinq jours.

Un Symbole de Prestige National

Le Normandie n’était pas seulement un navire ; il incarnait la grandeur de la France. Ses intérieurs somptueux, conçus par des artistes renommés, ses salons élégants et son service impeccable en faisaient un ambassadeur flottant de la culture française. Il a remporté le prestigieux Ruban Bleu, récompensant le navire le plus rapide à traverser l’Atlantique, à plusieurs reprises.

Le Début de la Fin : La Seconde Guerre Mondiale

La Réquisition du Normandie

Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, le Normandie est immobilisé à New York, loin des combats. En 1941, après l’entrée en guerre des États-Unis, le navire est réquisitionné par les autorités américaines pour être converti en transport de troupes. Rebaptisé USS Lafayette, il devait jouer un rôle crucial dans l’effort de guerre allié.

Les Travaux de Conversion et les Premiers Signes de Danger

La transformation du paquebot en navire militaire s’est avérée complexe et risquée. Les travaux, réalisés dans l’urgence, ont impliqué des modifications structurelles et l’installation de nouveaux équipements. Cependant, ces changements ont fragilisé le navire, le rendant vulnérable aux accidents.

La Tragédie du 9 Février 1942

L’Incendie qui a Tout Changé

Le 9 février 1942, un incendie se déclare à bord du Normandie alors que des ouvriers effectuent des travaux de soudure. Les flammes se propagent rapidement, alimentées par les matériaux inflammables présents à bord. Les systèmes de sécurité, endommagés ou inopérants en raison des travaux, ne parviennent pas à contenir le sinistre.

Le Naufrage dans le Port de New York

Les pompiers new-yorkais interviennent massivement, mais l’énorme quantité d’eau déversée pour éteindre l’incendie déséquilibre le navire. Le Normandie commence à gîter et finit par chavirer, coulant lentement dans les eaux du port de New York. L’image du paquebot, autrefois symbole de fierté, gisant sur le flanc, est déchirante.

Les Conséquences et l’Héritage du Normandie

Une Perte Symbolique et Stratégique

Le naufrage du Normandie a été un choc pour la France et les Alliés. Non seulement il représentait une perte matérielle considérable, mais il a également privé les forces alliées d’un navire précieux pour le transport de troupes. L’incident a également mis en lumière les risques liés aux conversions hâtives de navires civils en navires militaires.

Un Héritage Culturel et Historique

Malgré sa fin tragique, le Normandie reste un symbole de l’ingéniosité et de l’élégance française. Son histoire continue d’inspirer des livres, des documentaires et des expositions, rappelant au monde une époque où les paquebots étaient bien plus que des moyens de transport : ils étaient des œuvres d’art flottantes.

La Fin d’un Rêve Maritime Français

Le destin tragique du Normandie en 1942 marque la fin d’un chapitre glorieux de l’histoire maritime française. Ce navire, autrefois célébré pour son luxe et sa vitesse, a été victime des circonstances brutales de la guerre. Cependant, son héritage perdure, rappelant à la fois les prouesses humaines et les fragilités qui les accompagnent. Le Normandie reste à jamais un témoignage de la grandeur et des tragédies du XXe siècle.

L’année 1919 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’aviation : le premier vol commercial reliant Paris à Londres. Cet événement, souvent méconnu, a ouvert la voie à l’aviation civile moderne et a transformé la manière dont les gens voyagent. Cet article explore les circonstances de ce vol historique, les défis techniques et logistiques rencontrés, ainsi que son impact sur le développement du transport aérien.

Le Contexte de l’Aviation en 1919

L’Héritage de la Première Guerre Mondiale

La fin de la Première Guerre mondiale en 1918 a laissé derrière elle une industrie aéronautique en plein essor. Les avions, initialement conçus pour des usages militaires, commencent à être adaptés pour des applications civiles. Les pilotes, formés pendant la guerre, cherchent de nouvelles opportunités, et les gouvernements envisagent l’aviation comme un outil de connexion entre les nations.

Les Premières Tentatives de Vols Civils

Avant 1919, quelques vols expérimentaux avaient déjà eu lieu, mais ils étaient principalement destinés à des démonstrations ou à des records. L’idée de transporter des passagers de manière régulière était encore une utopie. Cependant, la demande pour des voyages plus rapides et efficaces entre les grandes villes européennes se faisait de plus en plus pressante.

Le Premier Vol Commercial Paris-Londres

Les Acteurs Clés de l’Événement

Le premier vol commercial entre Paris et Londres a été réalisé par la compagnie aérienne française Lignes Aériennes Farman. Utilisant un avion biplan Farman F.60 Goliath, conçu à l’origine pour le transport de bombes, l’appareil a été reconverti pour accueillir des passagers. Ce vol inaugural a transporté deux passagers, ainsi que du courrier, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère.

Les Défis Techniques et Logistiques

Le vol entre Paris et Londres n’était pas sans risques. Les avions de l’époque étaient peu fiables, les conditions météorologiques difficiles à prévoir, et les infrastructures aéroportuaires quasi inexistantes. Malgré ces obstacles, le vol a été un succès, prouvant que le transport aérien commercial était réalisable.

L’Impact du Vol sur l’Aviation Civile

La Naissance d’une Nouvelle Industrie

Ce premier vol commercial a servi de catalyseur pour le développement de l’aviation civile. D’autres compagnies aériennes ont rapidement vu le jour, et des routes aériennes régulières ont été établies entre les grandes villes européennes. L’idée de voyager rapidement d’un pays à l’autre est devenue une réalité.

L’Évolution des Avions et des Infrastructures

Les années qui ont suivi ont vu d’importantes avancées technologiques, avec des avions plus sûrs, plus rapides et plus confortables. Les aéroports ont commencé à se développer, et des réglementations internationales ont été mises en place pour garantir la sécurité des passagers.

L’Héritage du Premier Vol Commercial

Une Révolution dans les Voyages Internationaux

Le vol Paris-Londres de 1919 a marqué le début d’une ère où les distances se réduisaient considérablement. Il a permis de rapprocher les cultures, de stimuler le tourisme et de faciliter les échanges commerciaux. Aujourd’hui, des millions de personnes empruntent cette route chaque année, sans réaliser qu’elle a été pionnière.

Un Symbole de l’Innovation Humaine

Ce vol historique est un rappel de la capacité humaine à repousser les limites du possible. Il a inspiré des générations d’ingénieurs, de pilotes et de visionnaires, qui ont contribué à faire de l’aviation civile l’un des piliers de la mondialisation.

Bien plus qu’une simple traversée aérienne

Le premier vol commercial entre Paris et Londres en 1919 a été bien plus qu’une simple traversée aérienne : il a été le point de départ d’une révolution dans les transports. En reliant deux capitales européennes en quelques heures, il a ouvert la voie à un monde plus connecté et a posé les bases de l’aviation moderne. Aujourd’hui, alors que des millions de passagers prennent l’avion chaque jour, il est important de se souvenir de ce vol pionnier qui a changé le cours de l’histoire.

Le 3 février 1962, un événement marque l’histoire maritime et symbolise l’excellence française : le paquebot France entame son premier voyage transatlantique entre Le Havre et New York. Ce géant des mers, fierté nationale, incarne le luxe, l’innovation et le prestige de la France dans le domaine maritime. Cet article retrace l’histoire de ce voyage inaugural, les caractéristiques impressionnantes du France et son impact culturel et économique.

La Conception et la Construction du France

Un Projet Ambitieux

Dans les années 1950, la France cherche à renouer avec sa gloire maritime en construisant un paquebot capable de rivaliser avec les grands navires transatlantiques britanniques et américains. Le projet du France est lancé en 1956, avec l’objectif de créer un navire à la fois luxueux et technologiquement avancé.

La Construction aux Chantiers de l’Atlantique

Le France est construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, un chantier naval réputé pour son expertise. Avec une longueur de 316 mètres et une capacité de plus de 2 000 passagers, le France est l’un des plus grands paquebots de son époque. Sa construction mobilise des milliers d’ouvriers et représente un défi technique majeur.

Les Innovations Techniques

Le France est équipé des dernières technologies, notamment des turbines à vapeur qui lui permettent d’atteindre une vitesse de 30 nœuds. Il est également conçu pour offrir un confort exceptionnel, avec des cabines spacieuses, des restaurants gastronomiques et des espaces de loisirs luxueux.

Le Voyage Inaugural en 1962

Le Départ du Havre

Le 3 février 1962, le France quitte le port du Havre sous les acclamations de la foule. Ce voyage inaugural est un événement médiatique majeur, attirant l’attention du monde entier. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers chanceux découvrent les splendeurs du navire.

La Traversée de l’Atlantique

Pendant cinq jours, le France traverse l’Atlantique avec élégance et rapidité. Les passagers profitent de divertissements variés, de repas raffinés et du luxe des installations. Le navire devient un symbole de l’art de vivre à la française.

L’Arrivée à New York

Le 8 février 1962, le France arrive à New York, où il est accueilli en grande pompe. Les médias américains saluent ce chef-d’œuvre de l’ingénierie et du design français. Le paquebot est amarré à Manhattan, où il devient une attraction touristique.

L’Impact du Paquebot France

Un Symbole National

Le France incarne la fierté française et le savoir-faire national. Il est perçu comme un ambassadeur de la culture et de l’industrie françaises à travers le monde. Son succès renforce la réputation de la France dans le domaine maritime.

L’Âge d’Or des Paquebots Transatlantiques

Le France représente l’apogée des paquebots transatlantiques, une époque où ces navires étaient le moyen de transport privilégié entre l’Europe et l’Amérique. Cependant, l’essor de l’aviation commerciale marquera le déclin de cette ère.

La Fin d’une Époque

Malgré son succès initial, le France est confronté à des difficultés financières dans les années 1970. En 1974, il est retiré du service et vendu. Rebaptisé Norway, il navigue sous pavillon norvégien avant d’être finalement démantelé en 2008.

L’Héritage du France

Une Inspiration Culturelle

Le France a inspiré des films, des livres et des œuvres d’art. Il reste un symbole de l’élégance et de l’innovation, rappelant une époque révolue où les voyages en mer étaient synonymes de luxe et d’aventure.

La Mémoire Maritime

Aujourd’hui, le France est célébré dans des musées et des expositions. Son histoire continue de captiver les amateurs de navigation et les passionnés d’histoire maritime.

Les Leçons du France

Le France rappelle l’importance de l’innovation et du design dans l’industrie maritime. Son héritage inspire les constructeurs de navires modernes, qui cherchent à allier performance, confort et durabilité.

Un Géant des Mers entre Le Havre et New York

Le premier voyage du France entre Le Havre et New York en 1962 est un moment phare de l’histoire maritime. Ce paquebot, symbole de l’excellence française, a marqué les esprits par son luxe, sa technologie et son élégance. Bien que l’ère des grands paquebots transatlantiques soit révolue, le France reste une icône, rappelant que les voyages en mer peuvent être bien plus qu’un simple déplacement : une expérience inoubliable.

L'année 1970 marque un tournant dans l'histoire de l'aviation civile avec le premier vol transatlantique commercial reliant New York à Londres. Cette avancée technologique a ouvert la voie à une nouvelle ère de transport aérien, plus rapide et plus efficace. Ce vol inaugural symbolise non seulement une prouesse technique, mais aussi l'ambition des compagnies aériennes à offrir un service plus performant sur les longues distances.

Une Révolution dans l'Aéronautique

L'essor des vols commerciaux long-courriers

Au cours des années 1960, les avancées en ingénierie aéronautique permettent aux avions d'atteindre des distances de plus en plus longues sans escale. Les compagnies aériennes cherchent à proposer des itinéraires directs entre les grandes métropoles mondiales afin de répondre à une demande croissante de voyages internationaux rapides.

Le développement d'avions long-courriers

Les avancées en motorisation et en aérodynamisme permettent l’émergence de nouveaux appareils capables de traverser l'Atlantique en un temps record. C'est dans ce contexte que les Boeing 747 et Concorde sont développés, chacun incarnant une approche différente de la vitesse et du confort.

Le Premier Vol Commercial entre New York et Londres

Une liaison sans escale inédite

Le premier vol commercial sans escale entre New York (JFK) et Londres (Heathrow) a eu lieu en 1970. Cette route, aujourd’hui incontournable pour les compagnies aériennes, était à l’époque une avancée significative, car elle permettait de raccourcir considérablement le temps de trajet, évitant les escales techniques pour le ravitaillement en carburant.

L'impact du Boeing 747

Le Boeing 747, souvent surnommé « Jumbo Jet », est l’un des premiers avions à offrir une capacité d’accueil et une autonomie suffisante pour assurer cette liaison. Cet appareil, conçu pour transporter plus de passagers sur des distances plus longues, a révolutionné l’industrie du transport aérien en réduisant les coûts par siège et en rendant les vols long-courriers plus accessibles au grand public.

Conséquences et Héritage

Une démocratisation du transport aérien

L’introduction de vols transatlantiques commerciaux directs a favorisé l'expansion du tourisme international et des voyages d'affaires. Les vols sans escale sont rapidement devenus un standard, incitant les compagnies à améliorer leur flotte et à proposer des prix plus compétitifs.

Vers l'ère supersonique

Bien que le Boeing 747 ait marqué une avancée décisive, l’aviation commerciale vise encore plus de rapidité. Le Concorde, entré en service quelques années plus tard, illustre cette quête de vitesse en réduisant le temps de vol entre New York et Londres à environ trois heures, bien que son exploitation ait été limitée par son coût et sa consommation de carburant.

Une étape clé dans l’évolution de l’aviation moderne

Le premier vol transatlantique commercial sans escale entre New York et Londres en 1970 marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation moderne. Il a pavé la voie à des décennies d’innovations dans les voyages aériens, facilitant les échanges internationaux et redéfinissant la notion de distance. Aujourd’hui encore, cet événement reste un symbole de progrès dans l’histoire de l’aviation civile.

Le 21 janvier 1976 marque une date historique dans l'aviation civile avec le lancement du premier vol commercial supersonique du Concorde. Cet avion révolutionnaire, fruit de la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a bouleversé le transport aérien en permettant de relier des destinations transatlantiques à une vitesse inégalée. Retour sur un événement qui a marqué l’histoire de l’aviation.

La Genèse du Concorde

Un Projet Franco-Britannique Ambitieux

L’idée d’un avion de ligne capable de voler à des vitesses supersoniques émerge dans les années 1950. Face aux avancées technologiques et à la nécessité d’accélérer les déplacements intercontinentaux, la France et le Royaume-Uni s’associent en 1962 pour concevoir un avion hors du commun. Cette coopération donne naissance au Concorde, un appareil conçu par Aérospatiale et British Aircraft Corporation.

Un Défi Technologique et Économique

La conception du Concorde représente un véritable exploit technique. Avec sa silhouette effilée, son aile delta et ses réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus, il est conçu pour franchir le mur du son et atteindre Mach 2, soit plus de 2 000 km/h. Cependant, ce projet est aussi un défi économique colossal, entraînant des coûts de développement exorbitants et soulevant des interrogations sur la rentabilité du programme.

Le Premier Vol Supersonique Commercial

21 Janvier 1976 : Une Date Historique

Après des années de tests et de mises au point, le Concorde effectue son premier vol commercial supersonique le 21 janvier 1976. Deux appareils décollent simultanément : l’un d’Air France de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, et l’autre de British Airways de Londres vers Bahreïn. Ce jour-là, le Concorde prouve que le voyage supersonique n'est plus un rêve, mais une réalité accessible aux passagers fortunés.

Une Expérience Unique pour les Passagers

Voyager à bord du Concorde offre une expérience hors du commun. En plus du confort et du service haut de gamme, les passagers bénéficient d’un temps de vol réduit de moitié par rapport aux avions classiques. Un vol Paris-New York, par exemple, ne prend que 3 heures et demie au lieu de 7 à 8 heures.

Un Rêve Qui Tourne Court

Succès et Controverses

Malgré son aura prestigieuse et l’enthousiasme qu’il suscite, le Concorde se heurte à de nombreux obstacles. Le bruit assourdissant de son bang supersonique conduit à des restrictions sur ses routes aériennes, tandis que la consommation excessive de carburant et le coût des billets le réservent à une élite fortunée.

La Fin d’une Ère

L’accident tragique du Concorde d’Air France en 2000 à Gonesse précipite la fin de son exploitation. Face à la baisse de la demande et aux coûts d’entretien élevés, les derniers vols commerciaux du Concorde ont lieu en 2003, mettant un terme à une aventure aéronautique légendaire.

Un symbole d’innovation et de prouesse technologique

Le Concorde reste une icône de l’aviation, symbole d’innovation et de prouesse technologique. Bien qu’il ait disparu du ciel, il continue de faire rêver les passionnés d’aviation et laisse un héritage qui inspire les nouvelles générations d’ingénieurs et d’aéronautes. L’histoire retiendra 1976 comme l’année où le transport aérien a franchi un cap décisif, en rendant le voyage supersonique une réalité.

Le Rallye de Monte-Carlo, aujourd’hui l’une des épreuves les plus prestigieuses du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), trouve ses origines en 1911. À cette époque, l’Automobile Club de Monaco souhaite promouvoir la Principauté comme une destination touristique de premier choix, tout en mettant en avant les progrès techniques de l’automobile. C’est ainsi que naît une compétition hors du commun : un rallye où les concurrents doivent rallier Monaco depuis différentes villes d’Europe.

Dans cet article, nous reviendrons sur le contexte de cette première édition, les défis rencontrés par les participants et l’impact de l’événement sur le sport automobile.

Genèse du Rallye

Monaco et l’essor de l’automobile

Au début du XXe siècle, la Principauté de Monaco cherche à attirer une clientèle fortunée en dehors de la saison estivale. L’automobile, en pleine révolution industrielle, devient un symbole de modernité et de prestige. Charles Faroux et Antony Noghès, figures influentes de l’Automobile Club de Monaco, proposent alors un événement mêlant performance et endurance : un rallye reliant plusieurs capitales européennes à Monaco.

Un concept original et audacieux

Contrairement aux courses automobiles traditionnelles, le Rallye de Monte-Carlo de 1911 repose sur un concept novateur : les concurrents partent de différentes villes européennes – Paris, Bruxelles, Genève, Vienne et Boulogne-sur-Mer – et doivent rejoindre la Principauté en respectant un itinéraire imposé. La distance parcourue, les conditions météorologiques et la fiabilité des véhicules sont autant de facteurs déterminants.

Une Épreuve aux Multiples Défis

Des itinéraires exigeants

En janvier 1911, les routes européennes ne sont pas encore adaptées aux automobiles modernes. Les pilotes affrontent des chaussées mal entretenues, des chemins de terre et des conditions hivernales difficiles. Certains traversent des cols enneigés, d’autres doivent affronter la pluie et la boue.

Les voitures utilisées sont encore rudimentaires par rapport aux standards actuels : elles ne disposent ni de suspensions sophistiquées, ni de pneus adaptés aux surfaces glissantes. Seule la robustesse mécanique et l’habileté des pilotes permettent de surmonter ces obstacles.

Un barème de notation unique

Contrairement aux rallyes modernes, la victoire ne repose pas uniquement sur la vitesse. Un système de points est mis en place, prenant en compte plusieurs critères :

- La régularité du parcours

- L’état général du véhicule à l’arrivée

- Le confort et l’élégance de la voiture

Ce dernier critère illustre l’aspect mondain et promotionnel de l’événement, qui vise aussi à séduire les élites européennes.

Le Déroulement et les Résultats du Premier Rallye

Une arrivée spectaculaire à Monaco

Après plusieurs jours d’efforts, les concurrents convergent vers Monte-Carlo. L’accueil y est fastueux : la haute société monégasque assiste aux arrivées, tandis que la presse couvre largement l’événement.

Sur les 23 participants engagés, 20 parviennent à rallier la ligne d’arrivée, un exploit compte tenu des conditions difficiles.

La victoire controversée de Henri Rougier

Henri Rougier, aviateur et passionné d’automobile, est proclamé vainqueur avec sa Turcat-Méry 25 HP. Cependant, certains concurrents contestent les critères de notation, estimant que d’autres pilotes ont démontré plus de régularité et d’endurance. Cette polémique marquera les prémices des débats qui accompagneront le rallye dans les décennies suivantes.

Un Héritage Majeur dans le Sport Automobile

Une course qui s’institutionnalise

Après le succès de l’édition 1911, le Rallye de Monte-Carlo devient un rendez-vous incontournable. Son format évolue, privilégiant progressivement la performance pure. Dans les années 1920 et 1930, il attire les plus grands constructeurs et pilotes, devenant un laboratoire technologique pour l’industrie automobile.

L’influence sur les rallyes modernes

Avec la création du Championnat du Monde des Rallyes en 1973, le Rallye de Monte-Carlo s’impose comme une manche mythique, réputée pour ses spéciales sinueuses et ses conditions météorologiques imprévisibles. Il reste fidèle à son esprit d’origine : un défi où l’endurance, la régularité et l’ingéniosité mécanique sont essentielles.

Une Première Édition Fondatrice

Le Rallye de Monte-Carlo 1911 marque le début d’une aventure sportive exceptionnelle. Conçu pour promouvoir Monaco, il devient rapidement un test d’endurance pour l’automobile et ses pilotes. Si les critères de victoire ont évolué, l’essence du rallye demeure : un défi mêlant vitesse, régularité et maîtrise de la route.

Aujourd’hui encore, le Rallye Monte-Carlo est un événement incontournable, où se croisent tradition et innovation. Plus d’un siècle après sa première édition, il perpétue un héritage qui a façonné l’histoire du sport automobile.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la course à la vitesse dans l’aviation militaire s’accélère. Parmi les appareils qui marquent cette période, le Gloster Meteor MK 4 s’impose comme un pionnier de l’aviation à réaction. Cet avion britannique établit des records de vitesse et renforce la suprématie technologique du Royaume-Uni dans l’aviation de l’après-guerre. Cet article retrace son développement, ses performances et son impact sur l’aviation mondiale.

Contexte et développement du Gloster Meteor

L’héritage du Gloster Meteor

Le Gloster Meteor, conçu par la société Gloster Aircraft Company, est le premier avion à réaction britannique à entrer en service. Développé initialement pendant la Seconde Guerre mondiale, il apporte une révolution dans la conception aéronautique et démontre le potentiel des moteurs à réaction.

Vers une version améliorée du Gloster

Après la fin du conflit, la nécessité d’un avion encore plus performant pousse les ingénieurs à concevoir une version améliorée : le Gloster Meteor MK 4. Doté de moteurs plus puissants Rolls-Royce Derwent 5, ce modèle est conçu pour repousser les limites de la vitesse et améliorer ses capacités opérationnelles.

Les performances du Meteor MK 4

Un record de vitesse historique

Le 7 novembre 1945, le Gloster Meteor MK 4 établit un nouveau record de vitesse pour un avion à réaction en atteignant 975 km/h. Cette performance impressionnante marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation militaire et place le Royaume-Uni en tête des nations développant des avions à réaction.

Innovations techniques

Le Meteor MK 4 bénéficie de plusieurs améliorations notables, notamment :

-

Une structure renforcée pour supporter des vitesses élevées.

-

Des réacteurs optimisés offrant une meilleure puissance et une consommation réduite.

-

Une aérodynamique améliorée réduisant la traînée et augmentant la stabilité en vol.

Impact sur l’aviation militaire et civile

Influence sur la conception des futurs avions

Le succès du Meteor MK 4 inspire la conception des générations suivantes d’avions à réaction. Ses avancées technologiques sont intégrées dans de nombreux projets aéronautiques britanniques et internationaux.

Une exportation réussie

Le Meteor MK 4 est rapidement adopté par plusieurs forces aériennes dans le monde. Son succès à l’exportation contribue à asseoir la réputation du Royaume-Uni en tant que leader dans le domaine des avions de chasse à réaction.

Une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation

Le Gloster Meteor MK 4 marque une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation. En devenant l’avion à réaction le plus rapide de son époque, il illustre l’excellence technologique britannique et prépare le terrain pour les futurs avions supersoniques. Son héritage perdure à travers les innovations qu’il a inspirées et les records qu’il a établis.

Le Lioré et Olivier LeO 451 est un bombardier français emblématique conçu à la fin des années 1930. Destiné à moderniser l’aviation militaire française, son développement a marqué une avancée significative dans l’aéronautique. Le premier vol expérimental de son prototype a été un moment clé dans son histoire, déterminant son avenir opérationnel et ses performances en combat. Cet article retrace les circonstances de ce vol, les défis techniques rencontrés et l’impact de cet avion sur l’aviation française.

Contexte et genèse du projet Lioré et Olivier LeO 451

Un besoin de modernisation

À la fin des années 1930, l’aviation militaire française souffre d’un retard technologique face aux puissances émergentes. Le gouvernement lance un programme de modernisation et charge plusieurs constructeurs de développer des avions répondant aux exigences de vitesse, de maniabilité et de capacité de bombardement accrues. C’est dans ce contexte que la société Lioré et Olivier conçoit le LeO 451.

La conception du prototype

Le développement du LeO 451 commence en 1936 avec l’objectif de créer un bombardier moyen rapide et performant. L’appareil est doté d’une structure moderne en métal, d’un train d’atterrissage escamotable et d’un cockpit profilé pour réduire la traînée aérodynamique. Ces innovations lui promettent un avantage certain sur les modèles précédents.

Le premier vol expérimental

Les préparatifs avant le décollage

Avant son vol inaugural, le prototype subit une batterie de tests au sol pour vérifier la solidité de sa structure et la fiabilité de ses moteurs. Les ingénieurs surveillent particulièrement le fonctionnement des moteurs Gnome-Rhône 14N, essentiels à la puissance et à la maniabilité de l’avion.

Un moment clé pour l’aéronautique française

Le premier vol du LeO 451 a lieu en 1937 sur l’aérodrome de Villacoublay. Aux commandes, un pilote d’essai expérimenté prend place dans le cockpit. L’appareil s’élève dans les airs avec succès, démontrant une bonne stabilité et une vitesse impressionnante pour l’époque. Les premiers essais révèlent quelques ajustements nécessaires, notamment sur les commandes et la motorisation, mais confirment le potentiel de l’appareil.

Impact et évolution du LeO 451

De l’expérimentation à la production en série

Après son premier vol, le LeO 451 entre dans une phase d’amélioration et d’optimisation. La production en série est décidée en 1938 pour équiper les forces aériennes françaises. Toutefois, des retards et des difficultés industrielles ralentissent sa mise en service à grande échelle.

Une utilisation en temps de guerre

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le LeO 451 est engagé dans plusieurs missions de bombardement et de reconnaissance. Malgré ses qualités, il souffre d’un nombre limité d’exemplaires disponibles et d’un manque d’accompagnement dans son développement. Néanmoins, il reste un témoignage du savoir-faire aéronautique français de l’époque.

Le Baptême des Cieux

Le premier vol expérimental du prototype Lioré et Olivier LeO 451 marque une avancée significative pour l’aviation militaire française. Conçu pour moderniser la flotte aérienne, cet appareil innovant a montré des performances prometteuses dès ses premiers essais. Bien que son exploitation ait été entravée par divers obstacles, il demeure un jalon important dans l’histoire aéronautique et un symbole du progrès technologique de son époque.

Le 11 janvier 1962, le paquebot France, symbole du savoir-faire maritime français, prend la mer pour la première fois lors de son voyage inaugural. Ce géant des mers, joyau technologique et esthétique, devient rapidement une icône mondiale du luxe et de l’élégance. Cet article revient sur cet événement historique, le rôle du France dans la marine marchande et son héritage dans l’histoire des croisières.

La genèse du paquebot France

Un projet ambitieux dans un contexte de renouveau

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie Générale Transatlantique souhaite redorer le blason de la marine française. En 1956, la construction d’un nouveau navire est lancée, avec l’objectif d’incarner l’excellence française en matière de navigation et de design.

Un chantier colossal

La construction du France débute en 1957 dans les chantiers de Saint-Nazaire. Long de 316 mètres et pesant plus de 66 000 tonnes, il est à l’époque le plus long paquebot jamais construit. Chaque détail, des moteurs à la décoration intérieure, est pensé pour impressionner et offrir une expérience unique aux passagers.

Le voyage inaugural : un événement mémorable

Une cérémonie grandiose

Le 11 janvier 1962, le France quitte le port du Havre pour son voyage inaugural en direction de New York. Cet événement attire une foule immense, venue admirer ce chef-d’œuvre de l’ingénierie maritime. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers privilégiés s’apprêtent à vivre une expérience unique.

Une traversée sous le signe du luxe

Le France offre un confort inégalé à ses passagers, avec des cabines somptueuses, des salons décorés par les plus grands designers de l’époque, et une cuisine digne des meilleurs restaurants français. Cette traversée transatlantique devient rapidement une référence en matière de voyage de prestige.

Le rôle du France dans l’âge d’or des paquebots

Une ambassade flottante du savoir-faire français

Le France ne se contente pas de transporter des passagers : il devient un symbole du rayonnement culturel et technologique de la France. À chaque escale, il incarne l’élégance et l’innovation française, attirant l’attention internationale.

Une concurrence avec l’aviation

À l’aube des années 1960, les paquebots doivent faire face à la montée en puissance de l’aviation commerciale. Le France, malgré ses qualités exceptionnelles, doit s’adapter à une époque où la vitesse de l’avion commence à supplanter le charme des traversées maritimes.

L’héritage du paquebot France

Une icône intemporelle

Le France reste, encore aujourd’hui, une référence en matière de design naval et d’art de vivre à la française. Sa silhouette élégante et ses innovations techniques en font une légende de la navigation.

Une histoire qui continue d’inspirer

Après son retrait du service en 1974 et sa transformation en navire de croisière sous le nom de Norway, le France continue de fasciner les passionnés de l’histoire maritime. Il symbolise un âge d’or révolu, où les paquebots représentaient bien plus que des moyens de transport.

Une page d’histoire gravée dans l’océan

Le voyage inaugural du France, le 11 janvier 1962, reste un moment marquant de l’histoire maritime. Ce navire emblématique a transcendé sa fonction première pour devenir un véritable ambassadeur de l’art et du savoir-faire français. Aujourd’hui encore, il incarne la grandeur et le prestige d’une époque où les océans étaient le théâtre des plus grandes aventures humaines.

Le 10 janvier 1863 marque une étape historique dans l’évolution des transports en milieu urbain : l’inauguration de la toute première ligne de métro au monde, à Londres. Conçue pour désengorger les rues encombrées de la capitale britannique, cette réalisation novatrice posa les bases d’un réseau de transport souterrain moderne. Revenons sur cet événement marquant et ses répercussions.

Londres au cœur de l’industrialisation

Une ville en pleine effervescence

Au milieu du XIXe siècle, Londres est la ville la plus peuplée du monde, symbole de la révolution industrielle. Cependant, cette croissance rapide s’accompagne de graves problèmes de circulation, rendant urgent le développement d’une solution de transport efficace.

Un projet ambitieux

Pour remédier à ce chaos urbain, l’idée d’un chemin de fer souterrain voit le jour. En 1854, le Parlement britannique approuve la construction de la Metropolitan Railway, reliant Paddington à Farringdon Street.

L’inauguration de la première ligne de métro

Une prouesse technologique

Après près d’une décennie de travaux, le Metropolitan Railway ouvre ses portes le 10 janvier 1863. Cette première ligne, longue de 6 kilomètres, utilise des locomotives à vapeur et dessert six stations. Elle représente un exploit technique et une avancée majeure pour les infrastructures de l’époque.

Une réception enthousiaste

Dès son ouverture, la ligne connaît un succès immédiat. Environ 40 000 passagers l’utilisent dès le premier jour, preuve de l’urgence d’une telle solution dans une ville saturée par le trafic.

Les défis techniques et humains

Les conditions de travail difficiles

Les travaux, réalisés dans des conditions rudimentaires, ont nécessité le creusement de tunnels sous des rues animées, mettant à rude épreuve les ouvriers. Les nuisances sonores et la pollution dues à la vapeur sont également des défis de taille.

Les premières critiques

Malgré son succès, le métro n’est pas exempt de critiques. Les locomotives à vapeur dégagent de la fumée dans les tunnels, rendant le voyage inconfortable pour les passagers. Ces défauts incitent à envisager des améliorations technologiques pour l’avenir.

L’impact de la Metropolitan Railway

Une transformation urbaine

L’ouverture de cette ligne marque le début d’une révolution dans les transports urbains. Elle inspire d’autres villes à travers le monde, qui adoptent progressivement le modèle du métro pour leurs propres besoins.

L’héritage durable

Le métro londonien, désormais connu sous le nom de "Tube", reste un symbole de modernité et d’innovation. Ses origines témoignent d’une époque où les défis de la croissance urbaine ont conduit à des solutions visionnaires.

Un jalon dans l’histoire des transports

L’inauguration de la première ligne de métro à Londres le 10 janvier 1863 est bien plus qu’un simple événement technique. Elle symbolise une avancée qui a transformé les modes de vie urbains, établissant un modèle encore suivi aujourd’hui. Ce jour-là, Londres n’a pas seulement ouvert une ligne de métro, mais aussi une voie vers l’avenir.

Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien, reste une figure emblématique de l’histoire des grandes explorations. Connu pour son voyage légendaire vers l’Orient, il a marqué les esprits par ses récits détaillés et fascinants de cultures lointaines. Mais peu de gens connaissent les dernières années de sa vie et ce que représente son "dernier voyage". Cet article explore les ultimes étapes de l’existence de cet aventurier, entre retour à Venise, transmission de son savoir et legs durable.

Une Vie d’Exploration et d’Aventures

De Venise à la Cour de Kubilai Khan

Né en 1254, Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son père et son oncle pour entreprendre un voyage vers la Chine. Après plusieurs années de périples à travers l’Asie centrale et la route de la soie, il atteint la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan. Ce séjour, marqué par des découvertes incroyables, façonnera sa renommée future.

Le Retour à Venise et la Guerre

De retour à Venise en 1295 après plus de 20 ans d’absence, Marco Polo se retrouve plongé dans les conflits entre Venise et Gênes. Capturé lors de la bataille de Curzola en 1298, il passe plusieurs mois en captivité. C’est là qu’il dicte ses aventures à un codétenu, Rustichello de Pise, donnant naissance au célèbre "Livre des Merveilles".

Le Dernier Voyage : L’Ultime Chemin vers l’Immortalité

Une Fin de Vie à Venise

Après sa libération, Marco Polo retourne à Venise, où il mène une vie relativement paisible en tant que marchand. Bien qu’il ne quitte plus sa ville natale, il reste un homme d’influence, partageant son savoir avec les curieux et les intellectuels fascinés par ses récits.

Transmission de son Héritage

À la fin de sa vie, Marco Polo est souvent sollicité pour valider ou enrichir des informations sur l’Asie. Cependant, ses récits sont parfois remis en question, certains le considérant comme un fabuliste. Pourtant, son témoignage reste une source inestimable pour les explorateurs et géographes des générations futures.

Le Dernier Voyage Spirituel

Marco Polo s’éteint en 1324 à Venise, laissant derrière lui un héritage d’exploration, d’ouverture culturelle et de soif de connaissance. Son "dernier voyage" est celui qui l’élève au rang de légende, grâce à son influence durable sur l’histoire et les récits de l’humanité.

L’Héritage Durable de Marco Polo

Une Source d’Inspiration

Les récits de Marco Polo inspireront des explorateurs comme Christophe Colomb, qui emportera une copie du "Livre des Merveilles" lors de son propre voyage vers le Nouveau Monde.

Une Vision Mondiale Précoce

Marco Polo a joué un rôle clé dans la construction d’une vision mondiale à une époque où les continents étaient largement isolés. Ses récits ont contribué à l’élargissement des connaissances géographiques et à la compréhension des échanges entre les civilisations.

Une Vie au Service de la Découverte

Le dernier voyage de Marco Polo n’est pas une aventure physique, mais une exploration de l’esprit, de la mémoire et de la transmission. En retraçant les grandes étapes de sa vie et de son héritage, on comprend que cet explorateur vénitien n’a jamais cessé de voyager, même après sa mort. Son nom demeure synonyme d’audace, de curiosité et de découvertes.

Le 19 décembre 1974 marque une date clé dans l’histoire maritime française : le paquebot France, joyau des mers et symbole de l’élégance française, entame son dernier voyage commercial entre Southampton et Le Havre. Après 12 ans de service, cet événement met en lumière les défis économiques et technologiques auxquels le géant des océans ne peut échapper. Revenons sur cette page historique et émouvante.

Le Paquebot France, Fierté Nationale

Une Conception Visionnaire

Inauguré en 1962, le France est un chef-d’œuvre d’ingénierie navale. Long de 316 mètres, il est le plus grand paquebot du monde à sa mise en service. Construit pour rivaliser avec les légendaires navires britanniques, il devient rapidement un symbole du savoir-faire et de l'élégance française.

Un Ambassadeur Culturel

Le France ne se contente pas de transporter des passagers ; il incarne l’art de vivre à la française. Sa décoration luxueuse, ses salons somptueux et sa gastronomie exceptionnelle en font un ambassadeur culturel, admiré à travers le monde.

Les Défis d’un Géant des Mers

La Crise Énergétique et Économique

Les années 1970 sont marquées par la crise pétrolière, rendant les coûts d’exploitation du France exorbitants. Son appétit colossal pour le fioul devient un handicap face à des modes de transport plus économiques comme l’avion.

Un Navire en Perte de Vitesse

La concurrence des lignes aériennes transatlantiques, offrant des trajets rapides et bon marché, réduit le nombre de passagers. Malgré ses charmes indéniables, le France ne peut rivaliser avec l’essor des vols intercontinentaux.

Le Dernier Voyage

Une Traversée Chargée d’Émotion

Le 19 décembre 1974, le France quitte Southampton pour sa dernière traversée commerciale. Les passagers et l’équipage vivent ce voyage avec un mélange de fierté et de tristesse, conscients de tourner une page glorieuse de l’histoire maritime.

Un Avenir Incertain

À son arrivée au Havre, le paquebot est désarmé et mis en réserve, laissant planer le doute sur son avenir. Les discussions autour de sa reconversion ou de sa vente s’intensifient, suscitant un vif débat public.

Héritage et Renaissance

Le France Devient le Norway

Après plusieurs années d’incertitude, le France est racheté en 1979 par une compagnie norvégienne et rebaptisé Norway. Transformé en navire de croisière, il reprend la mer, offrant une seconde vie à ce géant des flots.

Une Mémoire Intacte

Pour les Français, le France reste une icône nationale. Des associations, des livres et des expositions célèbrent son histoire, entre nostalgie et admiration pour son héritage maritime.

un Emblème en Péril

Le dernier voyage du France symbolise la fin d’une époque, celle où les paquebots transatlantiques régnaient sur les mers. Mais au-delà de ce jour de décembre 1974, son histoire se poursuit, témoignant de l’attachement profond à ce navire exceptionnel.

Le Concorde, emblème du progrès aéronautique des années 60 et 70, a marqué l'histoire du transport aérien en permettant de relier Paris à New York en un temps record. Cet avion supersonique, fruit d'une collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a incarné la quête d'une nouvelle ère pour les voyages aériens. Mais au-delà de la prouesse technique, le Concorde a symbolisé l'excellence et l'innovation dans l'aviation.

L'Ascension du Concorde : Un Projet Visionnaire

Les Débuts d'une Collaboration Internationale

Le projet Concorde a vu le jour dans les années 1950, au moment où les nations devaient collaborer pour réaliser une technologie de transport révolutionnaire. La France et le Royaume-Uni ont décidé d'unir leurs forces pour créer un avion capable de franchir le mur du son tout en transportant des passagers. Ce projet ambitieux a été lancé avec la vision de transformer la manière dont le monde voyage.

Les Défis Techniques et l'Innovation

La conception du Concorde a nécessité des avancées technologiques considérables, notamment en matière de moteurs, de matériaux et de conception aérodynamique. L'aviation commerciale n'avait jamais vu un appareil aussi sophistiqué, capable de voler à plus de deux fois la vitesse du son, soit Mach 2. Le défi était de rendre l’avion non seulement rapide mais aussi sûr et confortable pour les passagers.

Le Vol Paris-New York : Une Expérience Unique

Le Voyage Supersonique

Le Concorde a redéfini l'expérience du voyage transatlantique. Les passagers pouvaient rejoindre New York depuis Paris en seulement 3 heures et 30 minutes, soit bien moins que les 8 heures nécessaires à l'époque pour les avions traditionnels. Cette réduction drastique du temps de vol a attiré une clientèle prestigieuse, composée de chefs d’entreprises, de célébrités et de dignitaires internationaux.

L'Influence du Concorde sur le Transport Aérien

Bien plus qu'une simple ligne de vol, le Concorde a introduit des changements majeurs dans la perception du transport aérien. Il représentait non seulement une prouesse technique, mais aussi un symbole de statut social. Les passagers qui embarquaient à bord du Concorde vivaient une expérience inédite, alliant luxe et rapidité.

Les Raisons du Retrait du Concorde : Une Fin Prématurée

Les Coûts de Maintenance et l’Impact Environnemental

Malgré son succès initial, le Concorde a fait face à plusieurs obstacles qui ont conduit à sa retraite. Les coûts d'entretien élevés et l'impact environnemental de ses moteurs ont été des facteurs déterminants dans la décision de retirer l'avion du service commercial. L’avion supersonique, bien que spectaculaire, ne correspondait plus aux exigences de rentabilité et d'impact écologique des compagnies aériennes modernes.

La Dernière Volée du Concorde

Le dernier vol du Concorde a eu lieu en 2003, marquant la fin d’une ère pour le transport aérien. Bien que son service ait pris fin, le Concorde reste dans les mémoires comme l'incarnation du summum de l'aviation commerciale.

L'Héritage Supersonique

Le Concorde, avec son vol supersonique Paris-New York, a marqué une époque où l'aviation semblait capable de réaliser l’impossible. Sa rapidité, son élégance et sa technologie en faisaient un symbole de la modernité et de l’innovation. Bien que l'avion ne soit plus en service, son héritage perdure dans l’histoire de l’aviation et inspire encore aujourd'hui les ambitions futures pour des voyages aériens supersoniques.

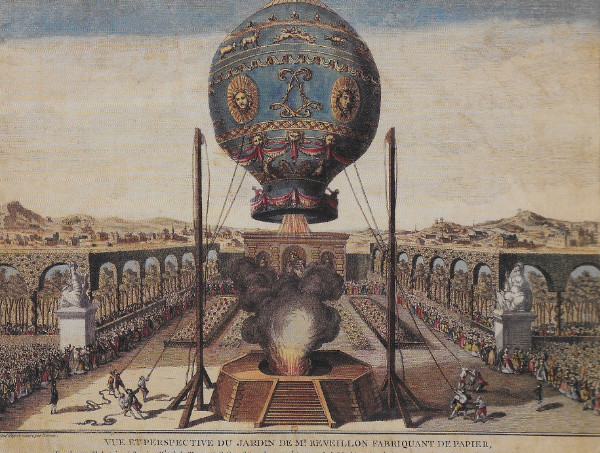

Le 21 novembre 1783 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité : ce jour-là, les frères Montgolfier réalisent l'impensable en permettant à l'Homme de s'élever dans les airs. Cet exploit, fruit d'une ambition scientifique et d'un esprit novateur, reste gravé dans les mémoires comme le premier vol habité en montgolfière. Retour sur cet événement historique qui a ouvert la voie à l'aéronautique moderne.

Une Épopée Céleste Révolutionnaire

L'Europe des Lumières en Effervescence

Le XVIIIe siècle est une période marquée par des avancées scientifiques et techniques majeures. En France, les idées des Lumières favorisent la curiosité et l'expérimentation. Les progrès en physique et en chimie inspirent des inventeurs à repousser les limites du possible. C’est dans ce contexte que Joseph et Étienne Montgolfier, papetiers de métier, se passionnent pour l’étude des gaz et de leur comportement.

Les Premiers Essais : Les Origines de la Montgolfière

En 1782, les frères Montgolfier découvrent qu’un sac rempli d’air chaud s’élève naturellement. Cet effet est dû à la différence de densité entre l’air chaud et l’air ambiant. Encouragés par leurs premiers essais, ils construisent une enveloppe en toile et papier qu'ils nomment "montgolfière", en hommage à leur nom. Après plusieurs tests concluants, ils décident de tenter l’expérience avec des passagers vivants.

Le Jour Historique

Le Premier Vol Habité

Le 21 novembre 1783, à Paris, devant une foule impressionnante, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes prennent place dans une nacelle attachée à une montgolfière. Après des mois de préparation, le ballon s’élève majestueusement dans le ciel, atteignant une altitude d’environ 900 mètres. Le vol dure 25 minutes et couvre une distance de 9 kilomètres. Cet exploit est un triomphe pour la science et une source de fierté pour la France.

Une Réaction Mondiale

Cet événement suscite un engouement international. Les journaux en parlent comme d’une révolution dans les transports, et les cours royales européennes saluent l’ingéniosité des inventeurs. Cependant, certains expriment des craintes : les cieux étaient jusque-là réservés aux oiseaux, et cette intrusion humaine bouleverse l’ordre établi.

L’Héritage des Frères Montgolfier

Une Révolution Technologique

Le vol des frères Montgolfier marque le début de l’aérostation et ouvre la voie aux avions, dirigeables et autres engins volants. Leur invention inspire de nombreuses innovations dans les décennies suivantes, notamment en matière de propulsion et de matériaux.

Une Passion Toujours Vivante

Aujourd’hui, les montgolfières continuent de faire rêver. Des rassemblements et festivals à travers le monde célèbrent cette prouesse historique. Le vol inaugural de 1783 reste un symbole de la capacité humaine à conquérir l’inconnu grâce à l’ingéniosité et au courage.

Une Révolution en Plein Air

Le premier vol en montgolfière incarne l’esprit d’aventure et d’innovation des Lumières. Il rappelle que même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité avec persévérance et audace. Plus qu’un exploit scientifique, cette aventure est une ode à l’exploration et à la curiosité humaine.

Christina Onassis, héritière de l'une des fortunes les plus colossales du XXe siècle, n’a jamais échappé à l’ombre pesante de sa lignée. Malgré sa richesse et son influence, sa vie a été marquée par des drames personnels et une quête incessante de bonheur. Ce destin tragique s’achève prématurément à l’âge de 37 ans, laissant derrière elle un héritage complexe et un mystère qui perdure.

Héritière de l’Empire Onassis

Le nom Onassis évoque immédiatement le pouvoir et le luxe. Christina, fille unique d’Aristote Onassis, a grandi dans un univers façonné par des yachts somptueux, des demeures opulentes et des cercles de pouvoir. Pourtant, la jeune femme a très tôt ressenti le poids de cette notoriété. La disparition successive de ses proches, notamment son frère Alexandros et sa mère Athina, a marqué son parcours d’une douleur profonde.

Une enfance sous le signe de la fortune

Née en 1950, Christina n’a jamais connu les contraintes du quotidien. Cependant, cette abondance s'accompagnait d’une pression immense : maintenir l’empire familial et répondre aux attentes d'un père exigeant.

Un Destin Tragique

Malgré sa richesse, Christina a multiplié les épreuves personnelles. Quatre mariages, tous soldés par des divorces, et une relation compliquée avec son père ont rythmé sa vie sentimentale et familiale.

Une quête de l’amour impossible

Christina cherchait désespérément un amour qui comblerait ses blessures. Ses relations tumultueuses reflétaient un besoin de trouver un équilibre affectif, mais aucune n’a su combler ce vide.

La perte de ses proches

La mort de son frère Alexandros en 1973 a marqué un tournant dans la vie de Christina. Ce drame familial, suivi de la disparition de sa mère et de son père, a accentué son isolement.

Une Fin Prématurée

Le 19 novembre 1988, Christina Onassis est retrouvée sans vie dans la salle de bain d’une villa en Argentine. Officiellement, sa mort est attribuée à un œdème pulmonaire, mais les circonstances restent floues. Certains évoquent un possible épuisement dû à son mode de vie, tandis que d'autres n'écartent pas une éventuelle dépression.

Une Icône de la Mélancolie

Christina Onassis laisse derrière elle une histoire fascinante, teintée de tragédie et d'énigmes. Elle incarne à la fois le faste et la solitude, le pouvoir et la fragilité. Sa vie est un rappel que la richesse ne garantit ni la sérénité ni l’épanouissement personnel.

L'inauguration du Canal de Suez, le 17 novembre 1869, fut un événement marquant, non seulement pour l’Égypte, mais pour le monde entier. Ce canal artificiel reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge a bouleversé la géopolitique, les échanges commerciaux mondiaux et la navigation maritime. Construit après des décennies de projets, d’ambitions et de défis techniques, le canal a transformé la manière dont les marchandises circulent entre l’Europe et l’Asie. Retour sur ce projet monumental, ses implications et les célébrations qui ont marqué l’histoire de l’Égypte.

Contexte et Conception du Canal de Suez

Les racines du projet

L’idée de relier la mer Méditerranée à la mer Rouge par un canal existait depuis l'Antiquité, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que le projet a pris forme. Les premières tentatives de construire un canal de Suez remontent à l’époque des pharaons, mais le projet a échoué en raison de l’ampleur des défis techniques et financiers. Ce n’est qu’au début du XIXe siècle, avec la montée en puissance des échanges commerciaux et des technologies de construction modernes, que le rêve d’un canal à travers l'Égypte est devenu une possibilité réaliste.

La vision de Ferdinand de Lesseps

Le projet du Canal de Suez a été porté par le diplomate et ingénieur français Ferdinand de Lesseps. Avec l'ambition de faciliter la navigation entre l'Europe et l’Asie en évitant les détours longs et coûteux autour de l'Afrique, de Lesseps obtient la concession du gouvernement égyptien pour entreprendre les travaux en 1859. Ce fut un projet gigantesque, nécessitant une expertise technique avancée, des financements conséquents et une main-d'œuvre colossale, composée en grande partie de travailleurs égyptiens.

La Construction du Canal de Suez

Les défis techniques et humains

La construction du Canal de Suez a été un exploit technique sans précédent pour son époque. S’étendant sur environ 160 kilomètres, le canal traverse le désert du Sinaï, un terrain aride et difficile. Le projet a impliqué des travaux de creusement de canaux, de gestion des eaux souterraines et de déviation de plusieurs rivières. Les travailleurs ont dû faire face à des conditions extrêmement difficiles, et le projet a entraîné de nombreuses pertes humaines, notamment en raison des maladies comme le choléra.

Le rôle des ingénieurs et des financements

La réalisation de ce projet ambitieux a été rendue possible grâce à l’implication d’ingénieurs, de financiers et d’experts internationaux. Le financement initial a été assuré par la France, et une partie importante de la main-d’œuvre a été fournie par les autorités égyptiennes. En dépit des nombreux obstacles, notamment des tensions politiques et financières, la construction a été achevée en 1869, une décennie après son lancement. Le canal a été inauguré dans un contexte de grande festivité, mais aussi de rivalités internationales.

L’Inauguration du Canal de Suez

La cérémonie d’inauguration

Le 17 novembre 1869, l’inauguration du Canal de Suez fut un événement spectaculaire, attirant des dignitaires du monde entier. Le khédive d'Égypte, Ismaïl Pacha, a organisé une cérémonie somptueuse, qui a été marquée par la présence de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, représentant la France, ainsi que d'autres personnalités internationales. La cérémonie fut célébrée avec des parades, des feux d’artifice, et des discours exhaltant les accomplissements techniques et l'importance stratégique du canal.

Les premiers navires à traverser le canal

À l’occasion de l’inauguration, le premier navire, le "L'Aigle", a traversé le canal, symbolisant l’accessibilité d’un nouveau chemin maritime entre l’Europe et l’Asie. Cet événement a marqué un tournant dans l’histoire de la navigation, ouvrant la voie à des échanges commerciaux plus rapides et plus rentables. Le canal a immédiatement démontré son efficacité en réduisant de manière significative le temps de trajet entre les deux continents.

Les Conséquences du Canal de Suez

Une révolution dans le commerce mondial

L’inauguration du Canal de Suez a changé la donne dans le commerce international. Ce raccourci maritime entre la mer Méditerranée et la mer Rouge a permis de réduire de plusieurs milliers de kilomètres le trajet entre l’Europe et l’Asie. Le transport maritime est devenu plus rapide, moins coûteux et plus fréquent. Les marchandises circulaient désormais plus librement, facilitant le commerce mondial et contribuant à l’expansion des empires coloniaux européens.

Les enjeux géopolitiques

Le Canal de Suez a rapidement acquis une importance stratégique majeure. Il a joué un rôle central dans les relations internationales, en particulier pour les puissances coloniales, comme le Royaume-Uni et la France, qui y ont vu une opportunité de contrôler le commerce mondial. Au fil des décennies, le canal est devenu un centre de tensions géopolitiques, et il a été au cœur de conflits majeurs, notamment lors de la crise de Suez en 1956, qui a opposé l’Égypte, la France, le Royaume-Uni et Israël.

L’Héritage du Canal de Suez Aujourd'hui

Le canal comme pilier de l’économie mondial

Aujourd’hui, le Canal de Suez reste l’une des voies maritimes les plus fréquentées et stratégiques du monde. Il continue d’être un axe essentiel pour le commerce mondial, facilitant le passage de milliers de navires chaque année. Son importance économique n’a cessé de croître, et son rôle dans la circulation des biens entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie est inestimable.

Les projets de modernisation

Le canal a fait l’objet de plusieurs projets d’agrandissement et de modernisation, afin de maintenir sa compétitivité face à d’autres voies maritimes. En 2015, l’Égypte a lancé le projet de creuser une nouvelle section parallèle du canal, doublant ainsi sa capacité et réduisant davantage le temps de transit. Le Canal de Suez reste un symbole de l’ingéniosité humaine et de l’interconnexion du monde moderne.

Un Pont Entre les Continents

L'inauguration du Canal de Suez a non seulement marqué un triomphe technologique, mais a également eu des répercussions profondes sur l’économie mondiale et les relations géopolitiques. Ce canal a permis de raccourcir les distances et de transformer les échanges commerciaux, tout en renforçant le rôle stratégique de l’Égypte sur la scène internationale. En 1869, le monde a assisté à une révolution dans la navigation maritime, dont les effets continuent de se faire sentir aujourd’hui.

Le plus long trajet en train au monde s’étend sur 18 755 kilomètres, reliant l'Europe à l'Asie en un incroyable voyage de trois semaines. Partant du Portugal pour rejoindre Singapour, cet itinéraire traverse 13 pays et offre une immersion inégalée dans la diversité des paysages, des cultures, et des modes de vie. Cette aventure est bien plus qu’un simple déplacement ; c’est une expérience de voyage unique en son genre, reliant l’Ouest à l’Est à bord de différents trains pour un parcours historique.

Un trajet mythique, une aventure au long cours

Des origines européennes jusqu’au cœur de l’Asie

Le départ se fait depuis le Portugal, à Lisbonne, puis continue à travers l’Espagne, la France, l’Allemagne, et d’autres pays européens avant de se prolonger en Asie. Ce trajet emblématique permet de ressentir l’évolution culturelle entre les pays, d’apprécier la diversité des paysages, et de redécouvrir les liens historiques qui relient l'Europe et l'Asie.

Une traversée de 13 pays

En voyageant sur ce trajet, les passagers traversent 13 nations : Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Biélorussie, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande, Malaisie, et enfin Singapour. Chacun de ces pays représente une étape unique avec des cultures et des traditions variées, faisant de ce voyage une plongée dans la richesse humaine et géographique de deux continents.

Des paysages spectaculaires tout au long des 18 755 kilomètres

Une diversité géographique incomparable

Sur près de 19 000 kilomètres, le train sillonne des paysages spectaculaires et changeants. Depuis les côtes atlantiques de l'Europe jusqu'aux jungles tropicales de l’Asie du Sud-Est, chaque région traversée dévoile des panoramas uniques, parfois accessibles uniquement par le rail. Les vastes plaines de Sibérie, les steppes de Mongolie, et les montagnes de Chine offrent des vues saisissantes qui se succèdent au fil des jours.

Une traversée culturelle en continu

Outre les paysages, ce voyage est une immersion au cœur des cultures des 13 pays traversés. Les arrêts dans les capitales, villes et villages permettent de découvrir des modes de vie variés, des marchés animés, et des spécialités locales. En peu de temps, les voyageurs passent de la langue portugaise au russe, du chinois au thaïlandais, une diversité qui rend ce périple aussi enrichissant que dépaysant.

Les défis et la logistique d'un voyage de 21 jours

Une organisation minutieuse

Planifier un voyage de cette envergure demande une préparation rigoureuse. Il faut non seulement réserver plusieurs correspondances entre différents trains, mais aussi obtenir les visas nécessaires pour chaque pays traversé. Une coordination efficace permet de minimiser les risques de retards et de gérer les variations d’horaires et de fuseaux horaires.

La vie à bord du train

Pendant ces trois semaines, la vie à bord du train devient une véritable routine. Les passagers doivent s’adapter aux conditions de confort variables et se préparer à passer la plupart de leur temps dans des espaces partagés. Les repas, les pauses dans les gares, et les conversations avec d’autres voyageurs rythment ce quotidien atypique et contribuent à faire de ce voyage une expérience humaine mémorable.

Les étapes emblématiques de Lisbonne à Singapour

Lisbonne à Moscou : l’Europe et ses multiples facettes

La première partie de ce voyage relie Lisbonne à Moscou en passant par des villes iconiques comme Madrid, Paris, Berlin et Varsovie. Ce tronçon à travers l'Europe donne aux passagers un aperçu de la diversité des cultures européennes et de leurs paysages variés, allant des plaines allemandes aux paysages montagnards de la Pologne.

Moscou à Pékin : sur la route du Transsibérien

Une fois arrivés en Russie, les passagers embarquent dans le mythique Transsibérien, qui les emmène de Moscou jusqu’aux portes de la Chine. Ce tronçon est particulièrement symbolique, traversant la Sibérie, les forêts denses et les étendues enneigées pour arriver jusqu’aux steppes de Mongolie.

De Pékin à Singapour : un final au cœur de l’Asie du Sud-Est

Le voyage se termine par la traversée de l'Asie du Sud-Est. Depuis la Chine, le train traverse le Laos, la Thaïlande, et la Malaisie pour enfin atteindre Singapour. Ce dernier segment est une plongée dans les paysages tropicaux et l’effervescence des grandes villes asiatiques, un contraste marquant avec les étapes précédentes.

Une aventure humaine et culturelle

Le trajet de 21 jours reliant le Portugal à Singapour est plus qu’un record, c’est une aventure unique qui allie exploration et découverte. À bord de divers trains, les voyageurs traversent 13 pays, 18 755 kilomètres, et un monde de cultures variées. Ce périple ferroviaire est une véritable célébration du voyage lent, une invitation à voir le monde sous un autre angle et à vivre une expérience humaine inoubliable.

Les marées noires font partie des catastrophes environnementales les plus destructrices, dévastant les écosystèmes marins, les zones côtières et impactant les communautés locales. L’un des événements les plus tragiques fut la marée noire de l’Amoco Cadiz en 1978, qui marqua l’histoire par son ampleur et les conséquences durables qu’elle engendra. Cet article explore les causes et effets des marées noires, et analyse l’exemple emblématique de l’Amoco Cadiz pour comprendre l’étendue des défis posés par ces désastres.

Les causes et mécanismes des marées noires

La navigation pétrolière et ses risques

Le transport maritime de pétrole brut est crucial pour l’économie mondiale, mais il présente d’importants risques pour l’environnement. Les marées noires résultent souvent d’accidents impliquant des pétroliers, des plateformes de forage, ou des pipelines sous-marins. Le pétrole libéré dans l’océan se répand rapidement, affectant tout sur son passage.

Les facteurs aggravants des marées noires

Les conditions météorologiques, la localisation de l’accident, et le type de pétrole transporté influencent la gravité de la marée noire. Les courants marins et les vents jouent également un rôle dans la propagation de la pollution, affectant des centaines de kilomètres de côtes en un temps relativement court.

L'Amoco Cadiz, une marée noire emblématique

Le naufrage de l'Amoco Cadiz

Le 16 mars 1978, le pétrolier américain Amoco Cadiz s’échoue au large des côtes bretonnes, en France, après une panne de gouvernail. Malgré les tentatives de remorquage, le navire se brise en deux, libérant environ 230 000 tonnes de pétrole brut dans la mer. Cet accident provoque l'une des plus grandes marées noires de l'histoire.

La propagation du pétrole sur les côtes françaises

Le pétrole, emporté par les courants, touche rapidement les côtes de la Bretagne, souillant plus de 300 kilomètres de littoral. Cette pollution affecte les plages, les marais et les habitats marins, provoquant une catastrophe écologique sans précédent pour la région.

Les conséquences pour l’environnement marin

Les écosystèmes marins et côtiers subissent des dommages sévères. Les poissons, crustacés, oiseaux marins et végétaux sont empoisonnés par les hydrocarbures. La mortalité de la faune est élevée, et les habitats sont durablement altérés, nécessitant des années de régénération.

Les répercussions humaines et économiques

L’impact sur les pêcheurs et les industries locales

Les pêcheurs bretons voient leur activité paralysée, la contamination des eaux rendant la pêche impossible pendant des mois. Les ostréiculteurs, dont les parcs sont souillés, subissent également des pertes importantes. Les pertes économiques sont estimées en millions d’euros, affectant les communautés locales qui dépendent de la mer.

Le tourisme en Bretagne affecté

La marée noire de l’Amoco Cadiz porte également un coup dur au tourisme régional. Les plages, polluées par les hydrocarbures, dissuadent les visiteurs pendant plusieurs saisons. La Bretagne, région touristique par excellence, doit mener de vastes campagnes de nettoyage pour retrouver l'attractivité de ses paysages.

Les efforts de nettoyage et de restauration

Les opérations de nettoyage

Face à l’ampleur de la marée noire, les autorités françaises, des bénévoles, et des associations écologistes se mobilisent pour nettoyer les côtes. Des techniques de pompage et de ramassage manuel sont utilisées pour retirer le pétrole des plages, mais les opérations sont complexes et s’étendent sur des années.

La restauration des écosystèmes

La restauration de la faune et de la flore impactées par la marée noire est un processus de longue haleine. Les espèces marines mettent des années à se rétablir, et certains habitats subissent des altérations irréversibles. Des programmes de suivi écologique sont mis en place pour évaluer l’efficacité des actions entreprises.

Les leçons tirées et l’évolution de la législation maritime

L’impact de l’Amoco Cadiz sur la réglementation maritime

La catastrophe de l’Amoco Cadiz souligne les failles de la réglementation maritime de l’époque. En réponse, des mesures sont prises pour renforcer les contrôles sur les navires pétroliers, améliorer les dispositifs de secours en mer, et imposer des normes de construction plus strictes aux pétroliers.

L'indemnisation et la responsabilité des entreprises pétrolières

L’affaire de l’Amoco Cadiz marque également un tournant dans la reconnaissance de la responsabilité des compagnies pétrolières en cas de pollution marine. Après des années de procès, la compagnie Amoco est condamnée à indemniser les victimes de la marée noire, un jugement qui fait jurisprudence pour de futurs accidents pétroliers.

Les avancées en matière de prévention et de réponse aux marées noires

La marée noire de l’Amoco Cadiz conduit à des avancées technologiques et organisationnelles dans la gestion des marées noires. Des équipements spécialisés, des protocoles de réponse rapide, et des exercices de simulation sont désormais mis en place pour minimiser les impacts de futurs accidents.

Catastrophe écologique

L’accident de l’Amoco Cadiz et les marées noires qui ont suivi rappellent les risques environnementaux posés par le transport pétrolier. Bien que la réglementation ait évolué pour mieux encadrer ces activités, les marées noires continuent d’affecter les écosystèmes marins et les populations côtières. L’exemple de l’Amoco Cadiz montre l’importance d’une gestion proactive et d’une responsabilité accrue pour protéger nos océans et nos littoraux.

Le Titanic, fleuron de la compagnie White Star Line, est souvent décrit comme le « paquebot de rêve ». Inauguré en 1912, il était le plus grand et le plus luxueux navire de son époque, et ses installations à bord étaient inégalées. Mais que trouvait-on réellement à l’intérieur de ce vaisseau mythique ? Entre les salons opulents, les équipements modernes et les cabines de différentes classes, explorer l’intérieur du Titanic, c’est plonger dans le quotidien et les rêves des passagers de tous horizons. Cet article dévoile les différents espaces, de l’éclat des salons de première classe aux quartiers plus modestes des classes populaires.

L’Élégance de la Première Classe

Les Salons et Salles à Manger

Les passagers de première classe profitaient de salons somptueux décorés dans des styles variés, du classique Louis XV au style géorgien. Le Grand Salon, orné de boiseries et de lustres en cristal, servait de cadre pour des conversations élégantes. La salle à manger, la plus grande jamais construite en mer à cette époque, pouvait accueillir 532 convives et offrait une cuisine de haute qualité.

Les Cabines de Luxe et Suites Privées

Les cabines de première classe étaient de véritables suites d’hôtel de luxe, avec des chambres spacieuses, des lits à baldaquin, et même des cheminées électriques. Certaines cabines, comme la célèbre suite "Parlour", comportaient des salons privés, des salles de bain avec baignoire, et des décorations de grand raffinement.

Les Espaces de Détente et de Loisirs

Les passagers de première classe disposaient également d’une piscine intérieure, une rareté à l’époque, ainsi qu’un gymnase équipé d’appareils de fitness modernes pour l’époque, comme un vélo d’appartement et un rameur. Un court de squash, des bains turcs et des salles de lecture faisaient également partie des distractions offertes aux plus fortunés.

Le Confort en Deuxième Classe

Une Expérience Privilégiée

La deuxième classe du Titanic offrait un niveau de confort supérieur aux standards habituels des navires de l’époque. Les passagers disposaient d’une salle à manger élégante, bien que moins opulente que celle de la première classe, et pouvaient savourer des repas préparés par des chefs talentueux.

Les Cabines de Deuxième Classe

Les cabines de deuxième classe, bien qu’éloignées du faste de la première classe, étaient spacieuses et comportaient souvent des lits doubles, un canapé et une petite armoire. C’était un grand avantage comparé aux autres navires, où les cabines de cette catégorie étaient souvent exiguës et peu aménagées.

Les Salons et Bibliothèques

Les passagers de deuxième classe disposaient d’un salon de lecture et d’une bibliothèque, leur permettant de se détendre et de socialiser. Ce cadre de vie agréable contribuait au sentiment de confort et de bien-être, une véritable nouveauté pour un voyage en mer de cette envergure.

La Vie en Troisième Classe

Un Hébergement pour les Migrants

La troisième classe, souvent surnommée "steerage", était occupée majoritairement par des familles et des individus cherchant une nouvelle vie en Amérique. Les cabines de troisième classe étaient plus modestes et pouvaient accueillir plusieurs personnes, mais le Titanic offrait tout de même des conditions de vie supérieures aux autres navires de l’époque.

Les Espaces Communs et Activités

Contrairement à d’autres paquebots, le Titanic offrait des espaces communs pour les passagers de troisième classe, notamment un grand salon et une salle à manger dédiée. C’était un luxe pour les voyageurs les moins aisés, qui n’avaient généralement pas accès à de tels espaces.

Les Repas en Troisième Classe

Les passagers de troisième classe bénéficiaient de repas variés et nutritifs. Les menus comprenaient des plats simples mais bien préparés, comme des ragoûts et des soupes, avec un service de qualité. Cette attention apportée aux passagers de troisième classe renforçait l’idée que le Titanic était un navire où chaque passager bénéficiait d’un certain confort.

Les Installations Techniques et de Sécurité

La Salle des Machines et la Chaufferie

Le Titanic était propulsé par des machines à vapeur puissantes qui actionnaient trois hélices massives, lui permettant d’atteindre une vitesse de croisière de 21 nœuds. La chaufferie, située dans les entrailles du navire, abritait les chaudières alimentées par du charbon, où des équipes de chauffeurs travaillaient sans relâche pour maintenir le navire en mouvement.

Le Système de Communication Moderne

Le Titanic était équipé d’un système de communication sans fil Marconi, ce qui permettait d’envoyer des messages télégraphiques à travers l’Atlantique. Les opérateurs de radio assuraient une communication constante avec la terre ferme et avec d’autres navires, une technologie avancée pour l’époque.

Les Mesures de Sécurité : Les Canots de Sauvetage

Bien que le Titanic soit équipé de 20 canots de sauvetage, cela ne suffisait pas pour accueillir tous les passagers en cas d’urgence. Ces canots pouvaient accueillir environ 1 178 personnes, alors que le navire transportait plus de 2 200 passagers et membres d’équipage. Cette insuffisance sera l’une des causes de la tragédie à venir.

L’Attraction Culturelle et la Légende du Titanic

La Mémoire du Titanic à Travers le Monde

Depuis son naufrage, le Titanic est devenu un symbole de la fragilité humaine face à la nature et un sujet de fascination mondiale. De nombreuses expositions et musées lui sont consacrés, présentant des artefacts retrouvés au fond de l’océan et recréant l’intérieur du navire pour permettre aux visiteurs d’apprécier le luxe et l’ingénierie de cette époque.

Le Titanic dans la Culture Populaire

Des films, des livres et des documentaires ont contribué à perpétuer l’histoire du Titanic. Le film de James Cameron, sorti en 1997, a notamment ravivé l’intérêt pour le navire, recréant avec précision ses décors somptueux et capturant l’atmosphère luxueuse et l’inexorable drame.

Audace de l’innovation humaine et ses limites

L’intérieur du Titanic reflétait à la fois les rêves de l’époque et les inégalités de classe, offrant à chaque passager une expérience en mer unique pour l’époque. Ce paquebot, à la pointe du luxe et de la technologie, est devenu un mythe dont l’attrait demeure aujourd’hui. Que ce soit pour l’opulence de ses salons ou pour le symbole de ses défaillances tragiques, le Titanic reste une icône qui incarne à la fois l’audace de l’innovation humaine et ses limites.

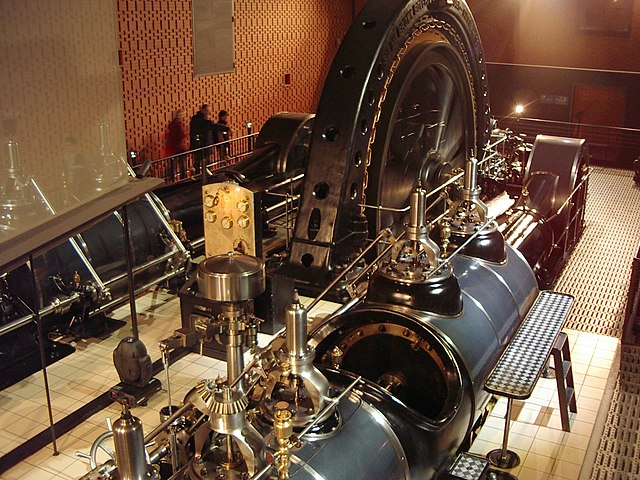

La machine à vapeur est sans doute l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine. Elle a joué un rôle central dans la Révolution industrielle, un tournant décisif qui a transformé la société au XVIIIe et XIXe siècles. En permettant de générer une énergie puissante, fiable et transportable, la machine à vapeur a révolutionné la production, les transports et même la structure sociale. Cet article explore l’évolution de la machine à vapeur, ses inventeurs et son impact sur la Révolution industrielle.

Les Origines de la Machine à Vapeur

Les premiers concepts

L’idée de la vapeur comme force motrice n’est pas nouvelle. Dès l’Antiquité, Héron d'Alexandrie avait conçu un appareil rudimentaire utilisant la vapeur pour créer du mouvement, connu sous le nom d'éolipile. Cependant, ce n’est qu’au XVIIe siècle que des ingénieurs ont commencé à réfléchir à l’exploitation pratique de la vapeur.

Les premières utilisations : Thomas Savery et Thomas Newcomen

En 1698, Thomas Savery a breveté une des premières machines à vapeur utilisées principalement pour pomper de l’eau dans les mines. Peu après, en 1712, Thomas Newcomen a conçu une version plus efficace, capable de mieux convertir la force de la vapeur en énergie mécanique. Toutefois, ces machines étaient encore très limitées en termes d'efficacité et d'applications.

L'Innovation de James Watt

L'amélioration de la machine à vapeur