Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Social

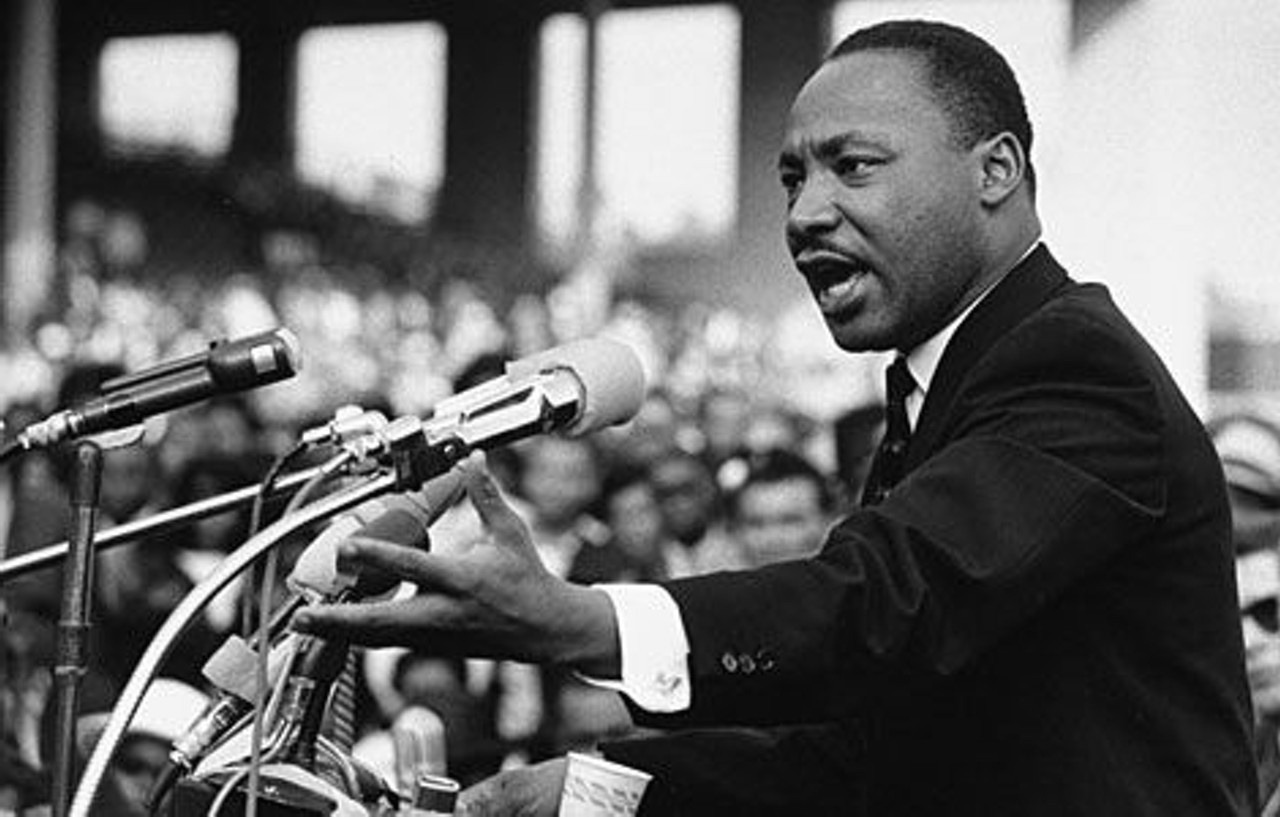

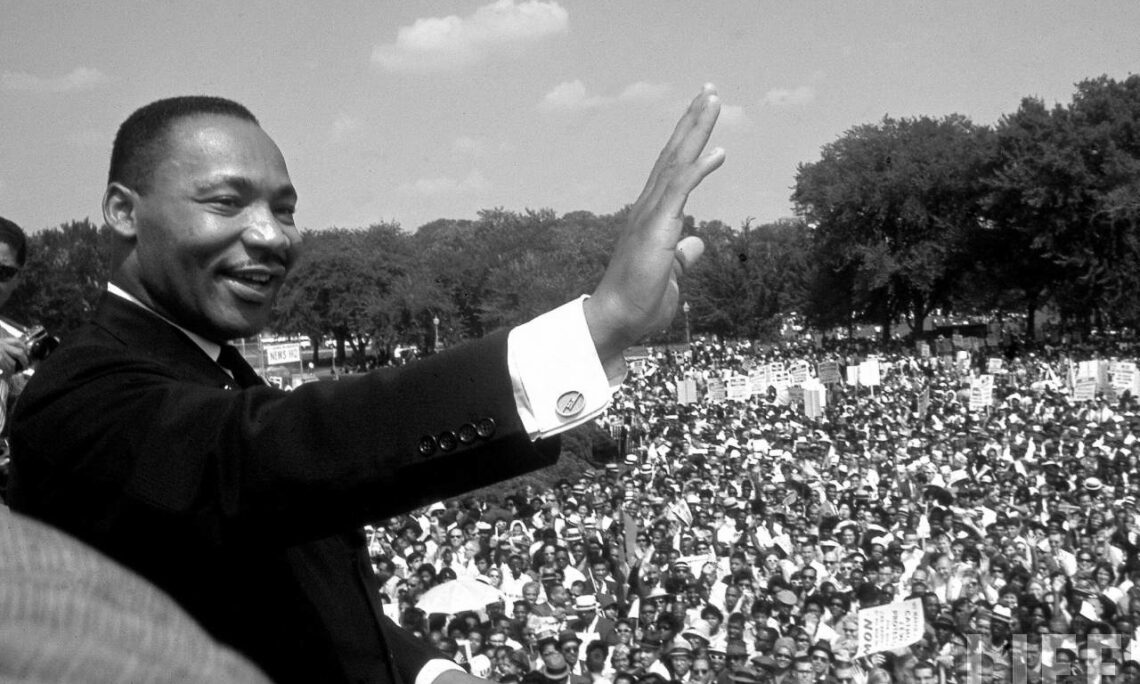

Le 4 avril 1968 à 18h01, une balle frappe mortellement Martin Luther King Jr. sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis. La disparition brutale du Prix Nobel de la Paix 1964 plonge l'Amérique dans un chaos sans précédent et marque un tournant dans la lutte pour les droits civiques. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences immédiates et l'héritage durable du rêve de justice raciale porté par le pasteur baptiste.

Le Dernier Combat de King

La Campagne des Pauvres

En ce printemps 1968, King élargit son combat au "Poor People's Campaign", dénonçant les inégalités économiques affectant toutes les minorités. Son discours prophétique "I've Been to the Mountaintop" la veille de sa mort prend rétrospectivement des accents testamentaires.

Les Grèves des Éboueurs de Memphis

King est venu soutenir 1 300 éboueurs noirs en grève depuis février pour des conditions de travail décentes. Ces événements montrent son engagement croissant pour les questions syndicales et économiques.

Minute par Minute : Le Drame du Lorraine Motel

18h01 : Le Coup de Feu

Alors qu'il plaisante avec ses collaborateurs sur le balcon de la chambre 306, une balle de calibre .30 le frappe à la mâchoire, sectionnant la moelle épinière. Les musiciens Ben Branch et Jesse Jackson, présents sur les lieux, deviennent les derniers témoins de sa vivacité.

19h05 : L'Annonce Officielle

Malgré les efforts des médecins du St. Joseph's Hospital, son décès est prononcé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, déclenchant des émeutes dans 125 villes américaines.

L'Enquête et Ses Zones d'Ombre

L'Arrestation de James Earl Ray

Le tireur s'enfuit dans une Mustang blanche. Deux mois plus tard, l'ex-détenu ségrégationniste est arrêté à Londres. Son plaidoyer coupable en 1969 n'éteindra jamais les doutes sur un éventuel complot.

Les Théories du Complot

La famille King elle-même contestera la version officielle. En 1999, un procès civil conclura à l'existence d'une "conspiration" impliquant des membres du gouvernement américain.

L'Amérique en Flammes

Les Émeutes Raciales

Washington, Chicago, Baltimore : 46 morts, 2 600 blessés et 21 000 arrestations marquent la plus grave vague de violences raciales depuis un siècle. L'armée doit occuper la capitale.

L'Impact sur la Législation

Lyndon B. Johnson signe le Civil Rights Act de 1968 (Fair Housing Act) le 11 avril, dernier volet législatif de la révolution des droits civiques, adopté dans l'émotion collective.

Un Séisme pour les Droits Civiques

L'assassinat de Martin Luther King Jr. ne tua pas son rêve, mais changea à jamais la nature du mouvement pour les droits civiques. Son message de non-violence dut désormais coexister avec des voix plus radicales, tandis que l'Amérique prenait conscience du chemin restant à parcourir.

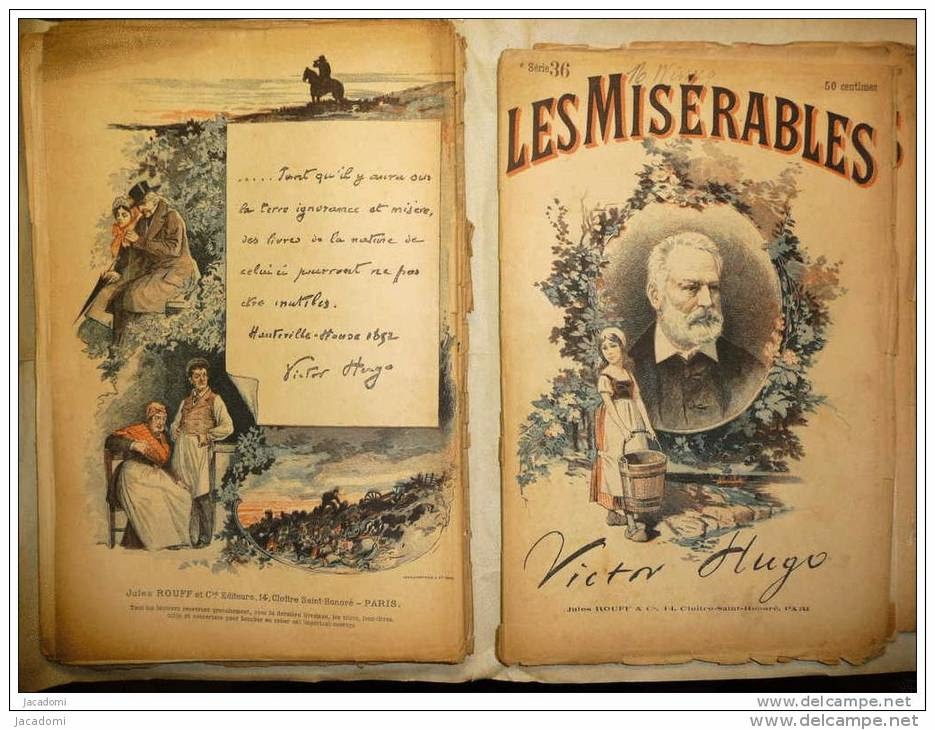

Le 3 avril 1862 paraît à Paris un monument de la littérature française : Les Misérables de Victor Hugo. Cette œuvre colossale, fruit de quinze années de gestation, marque un tournant dans l'histoire du roman social. Entre épopée historique et plaidoyer humaniste, Hugo y déploie toute la puissance de son génie littéraire. Cet article explore les circonstances de cette publication, la structure révolutionnaire du roman et son impact immédiat sur la société du XIXe siècle.

Genèse d'une Œuvre-Monde

Les Années d'Exil et de Maturation

Victor Hugo commence à travailler sur ce qui s'intitule d'abord Les Misères en 1845. Interrompu par la révolution de 1848 puis par son exil politique (1851-1870), le projet mûrit à Guernesey où l'écrivain, fuyant le Second Empire, donne sa pleine mesure à cette fresque sociale.

Une Publication en Feuilleton

L'œuvre paraît d'abord en cinq parties distinctes chez l'éditeur belge Lacroix, qui mise sur le succès du roman-feuilleton. La stratégie est payante : les livraisons successives (de avril à juin 1862) créent un phénomène d'attente fiévreuse chez les lecteurs.

Architecture d'un Roman Total

La Structure Symphonique

Hugo construit son roman comme une cathédrale narrative :

-

Fantine (la chute)

-

Cosette (l'enfance volée)

-

Marius (l'éveil politique)

-

L'Idylle rue Plumet (l'amour contrarié)

-

Jean Valjean (la rédemption)

Les Digressions Visionnaires

Le récit principal est entrecoupé de méditations historiques (Waterloo), sociales (l'argot) ou philosophiques (les égouts de Paris) qui élèvent le roman au rang de manifeste civilisationnel.

Réception et Scandale

Un Succès Immédiat mais Contesté

Dès sa sortie, l'œuvre divise :

-

Le public populaire s'arrache les exemplaires (50 000 ventes en quelques jours)

-

La critique académique dénonce un "livre dangereux" (Le Figaro)

-

L'Église catholique le met à l'Index

L'Impact Social

Le roman devient le bréviaire des mouvements progressistes. Sa description de la misère ouvrière influencera directement les lois sociales du XXe siècle.

Postérité d'un Mythe Littéraire

Adaptations et Réappropriations

De la comédie musicale de 1980 au film de Ladj Ly (2019), Les Misérables n'a cessé d'être réinterprété, prouvant son actualité brûlante.

Le Message Intemporel

"Tant qu'il existera des damnés de la terre", l'appel hugolien à la justice sociale gardera sa force prophétique. Le personnage de Jean Valjean incarne l'éternel combat de la dignité humaine contre les systèmes oppressifs.

L'Épopée Littéraire de Victor Hugo

Plus qu'un roman, Les Misérables est une expérience de lecture transformatrice. Le 3 avril 1862, Victor Hugo offrait au monde un miroir déformant qui, étrangement, révélait les vérités les plus crues sur la condition humaine.

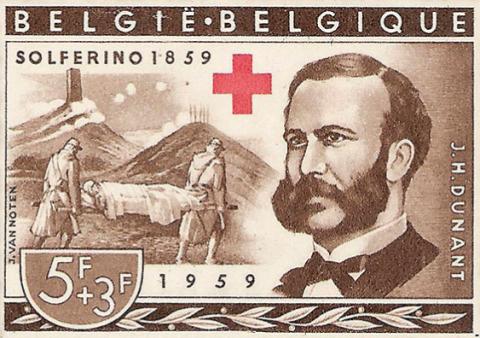

L’année 1863 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’humanitaire avec la fondation de la Croix-Rouge Internationale par Henry Dunant. Inspiré par les horreurs de la bataille de Solférino en 1859, Dunant a consacré sa vie à créer une organisation capable de venir en aide aux victimes de conflits armés, sans distinction de nationalité ou de statut. Cet article explore les origines de la Croix-Rouge, le rôle visionnaire de Dunant et l’impact durable de cette initiative sur le monde.

Les Origines de la Croix-Rouge

La création de la Croix-Rouge est étroitement liée à l’expérience traumatisante vécue par Henry Dunant lors de la bataille de Solférino. Ce conflit, qui opposa les armées française et autrichienne en 1859, fit des milliers de morts et de blessés, laissés sans soins appropriés.

Le Choc de Solférino

Dunant, témoin direct des souffrances des soldats, fut profondément marqué par le manque d’organisation des secours. Il décida alors de prendre des notes et de publier Un Souvenir de Solférino, un ouvrage poignant qui décrivait les horreurs de la guerre et appelait à la création d’une organisation neutre pour secourir les blessés.

Une Idée qui Fait son Chemin

Le livre de Dunant suscita un vif émoi dans toute l’Europe. Des personnalités influentes, comme le juriste Gustave Moynier, furent convaincues de la nécessité d’agir. Ensemble, ils posèrent les bases de ce qui allait devenir la Croix-Rouge Internationale.

La Fondation de la Croix-Rouge en 1863

Le 17 février 1863, un comité international se réunit à Genève pour concrétiser l’idée de Dunant. Cette réunion marqua la naissance officielle de la Croix-Rouge, une organisation destinée à secourir les victimes de guerre de manière neutre et impartiale.

Les Principes Fondateurs

La Croix-Rouge fut établie sur des principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Ces valeurs guident encore aujourd’hui l’action de l’organisation à travers le monde.

Le Rôle d’Henry Dunant

Bien que Dunant ait été l’initiateur du projet, il ne joua pas un rôle central dans la gestion quotidienne de l’organisation. Malgré cela, sa vision et son engagement furent essentiels pour donner naissance à cette institution humanitaire.

L’Expansion et l’Impact de la Croix-Rouge

Dès ses débuts, la Croix-Rouge connut un succès retentissant. Des sociétés nationales furent rapidement créées dans plusieurs pays, et l’organisation joua un rôle crucial lors de conflits majeurs.

Les Premières Missions

La Croix-Rouge intervint pour la première fois lors de la guerre franco-prussienne de 1870, prouvant son utilité sur le terrain. Son action permit de sauver des milliers de vies et de soulager les souffrances des blessés.

Une Reconnaissance Internationale

En 1864, la première Convention de Genève fut adoptée, officialisant la protection des blessés et du personnel médical en temps de guerre. Cette convention, inspirée par les idées de Dunant, marqua un progrès majeur dans le droit international humanitaire.

L’Héritage d’Henry Dunant

Henry Dunant, bien qu’ayant connu des difficultés personnelles et financières après la création de la Croix-Rouge, fut honoré pour son travail visionnaire. En 1901, il reçut le premier Prix Nobel de la Paix, reconnaissant ainsi son immense contribution à l’humanité.

Une Vie Tourmentée

Malgré son succès, Dunant vécut des années difficiles, marquées par la pauvreté et l’isolement. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il retrouva une certaine reconnaissance.

Un Héritage Durable

Aujourd’hui, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge forment le plus grand réseau humanitaire au monde. L’œuvre de Dunant continue d’inspirer des millions de bénévoles et de professionnels engagés dans l’aide aux plus vulnérables.

Conclusion

La fondation de la Croix-Rouge en 1863 par Henry Dunant représente une avancée majeure dans l’histoire de l’humanitaire. Grâce à sa vision et à son engagement, des millions de vies ont été sauvées, et les principes de neutralité et d’impartialité ont été ancrés dans le droit international. L’héritage de Dunant perdure, rappelant que même dans les moments les plus sombres, l’humanité peut faire preuve de compassion et de solidarité.

L’année 1966 marque une étape cruciale dans l’évolution des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes. À travers le monde, des réformes politiques, des avancées législatives et des mouvements sociaux accélèrent le processus d’émancipation féminine. Ce tournant décisif s’inscrit dans un contexte de revendications croissantes pour l’égalité et la reconnaissance des droits civils et professionnels des femmes.

Contexte Historique

Un Monde en Pleine Mutation

Les années 1960 sont une période de profonds bouleversements sociaux et culturels. La montée des mouvements féministes, les revendications pour l’égalité salariale et l’accès aux postes de responsabilité marquent cette décennie. Aux États-Unis, en Europe et ailleurs, des voix s’élèvent pour dénoncer les discriminations et exiger des réformes concrètes.

L’Influence des Luttes Antérieures

Le féminisme des années 1960 s’appuie sur les acquis des générations précédentes. Le droit de vote conquis dans plusieurs pays au début du XXe siècle n’a pas suffi à garantir une égalité effective. L’accès aux études supérieures et aux professions qualifiées reste limité pour de nombreuses femmes. C’est dans ce contexte que 1966 devient une année charnière.

Événements Marquants de 1966

Création de la National Organization for Women (NOW)

Aux États-Unis, Betty Friedan et d’autres militantes fondent la National Organization for Women (NOW), une association qui joue un rôle clé dans la promotion des droits des femmes. L’objectif est d’obtenir une égalité réelle dans tous les domaines : travail, éducation, politique et famille.

Réformes Législatives en Europe

En France, des discussions s’intensifient sur l’égalité salariale et les droits des travailleuses. Au Royaume-Uni, le Equal Pay Act commence à être envisagé, ouvrant la voie à une adoption future de lois garantissant une équité professionnelle.

Changements dans le Monde du Travail

1966 voit également des avancées significatives pour l’émancipation économique des femmes. De nombreuses entreprises commencent à revoir leurs politiques d’embauche et de rémunération, sous la pression des mouvements féministes et syndicaux. Les premières discussions sur l’instauration d’un congé maternité généralisé émergent dans plusieurs pays.

Impacts et Héritage

Une Prise de Conscience Globale

Les événements de 1966 contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la question de l’égalité des sexes. Loin d’être une revendication marginale, cette question devient un enjeu majeur dans les débats politiques et sociaux.

L’Ouverture vers les Réformes Futures

L’impulsion donnée en 1966 conduit à des réformes majeures dans les décennies suivantes. La reconnaissance légale de l’égalité salariale, l’accès des femmes à des postes de pouvoir et l’évolution des mentalités découlent en grande partie des luttes amorcées à cette époque.

Vers l'Égalité des Sexes

L’année 1966 marque un tournant historique vers l’égalité des sexes en posant les bases de nombreuses réformes et avancées. Bien que des inégalités persistent encore aujourd’hui, cette année reste un symbole de progrès et de mobilisation. Elle rappelle l’importance de poursuivre les efforts pour garantir une égalité réelle et durable entre les femmes et les hommes.

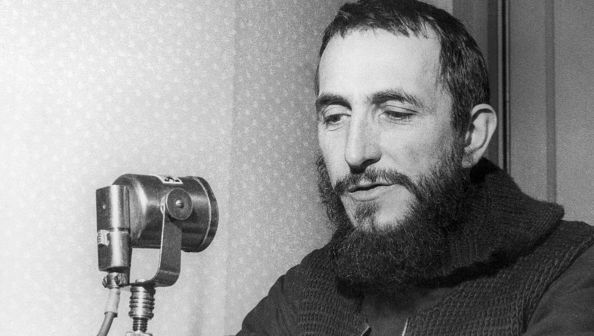

Le 1er février 1954, un événement marque profondément la conscience collective française : l’appel de l’abbé Pierre. Alors que l’hiver frappe durement les plus démunis, ce prêtre catholique, de son vrai nom Henri Grouès, lance un vibrant plaidoyer à la radio pour venir en aide aux sans-abri. Cet appel, devenu historique, déclenche une vague de solidarité sans précédent et marque le début d’un engagement durable en faveur des plus vulnérables. Cet article retrace les circonstances de cet appel, ses conséquences immédiates et son héritage dans la lutte contre la pauvreté.

Le Contexte de l’Appel de l'Abbé Pierre

La France des Années 1950

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. Cependant, les conditions de vie restent précaires pour de nombreuses personnes, notamment les sans-abri. Le logement est une crise majeure, exacerbée par les pénuries et la pauvreté.

L’Engagement de l’Abbé Pierre

Depuis plusieurs années, l’abbé Pierre s’engage auprès des plus démunis. En 1949, il fonde la communauté Emmaüs, un mouvement de solidarité qui vise à aider les personnes exclues en leur offrant un toit et un travail. Cependant, face à l’ampleur de la crise, il réalise qu’une action plus large est nécessaire.

L’Appel du 1er Février 1954

Un Hiver Particulièrement Meurtrier

L’hiver 1954 est l’un des plus rigoureux du siècle. Le froid intense et la neige rendent les conditions de vie insupportables pour les sans-abri. Plusieurs décès sont signalés, suscitant l’indignation de l’abbé Pierre.

L’Appel à la Radio

Le 1er février 1954, l’abbé Pierre prend la parole sur les ondes de Radio Luxembourg (aujourd’hui RTL). Dans un discours poignant, il décrit la détresse des sans-abri et lance un appel à la solidarité : « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures… » Ses mots touchent une corde sensible dans l’opinion publique.

La Réaction Immédiate

L’appel de l’abbé Pierre provoque un élan de générosité sans précédent. Des dons affluent de toute la France : argent, couvertures, vêtements, et même des logements sont offerts. Les médias relaient largement l’initiative, amplifiant l’impact de l’appel.

Les Conséquences de l’Appel

La Création des Cités d’Urgence

Face à la mobilisation, le gouvernement français est contraint d’agir. Des cités d’urgence sont construites pour loger les sans-abri, et des mesures sont prises pour améliorer l’accès au logement. L’appel de l’abbé Pierre a ainsi contribué à une prise de conscience politique.

Le Développement d’Emmaüs

L’appel renforce également le mouvement Emmaüs, qui voit affluer des bénévoles et des dons. Emmaüs devient une organisation internationale, œuvrant pour la justice sociale et la dignité humaine dans le monde entier.

Un Symbole de la Solidarité

L’appel de l’abbé Pierre reste un symbole puissant de la capacité de la société à se mobiliser pour les plus vulnérables. Il inspire de nombreuses initiatives caritatives et renforce l’idée que chacun peut agir pour changer les choses.

L’Héritage de l’Abbé Pierre

Une Figure Incontournable

L’abbé Pierre devient une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Son engagement infatigable et son humanisme lui valent l’admiration de millions de personnes.

Les Défis Contemporains

Aujourd’hui, malgré les progrès réalisés, la question du logement et de la pauvreté reste d’actualité. L’héritage de l’abbé Pierre rappelle l’importance de ne pas baisser les bras face à l’injustice.

L’Appel à la Jeunesse

L’abbé Pierre a toujours cru en la capacité des jeunes à changer le monde. Son message continue d’inspirer les nouvelles générations à s’engager pour un monde plus juste et solidaire.

L’Abbé Pierre, une Voix pour les Sans-Voix

L’appel de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954, est bien plus qu’un moment historique : c’est un rappel puissant de notre responsabilité collective envers les plus démunis. Grâce à son courage et à sa détermination, l’abbé Pierre a montré que la solidarité peut vaincre l’indifférence. Son héritage continue de nous inspirer à agir pour un monde où chacun aurait sa place.

Le 15 janvier 1929 marque la naissance d’un homme qui allait changer le cours de l’histoire : Martin Luther King Jr. Leader charismatique et militant des droits civiques, il a incarné la lutte pacifique contre la ségrégation raciale et les inégalités sociales aux États-Unis. Cet article revient sur les débuts de cet homme visionnaire, son engagement pour la justice et son héritage durable dans le monde entier.

Une Enfance entre Foi et Injustice

Le berceau de la foi

Martin Luther King Jr. naît à Atlanta, en Géorgie, dans une famille profondément ancrée dans la foi chrétienne. Son père, pasteur, joue un rôle clé dans son éducation morale et spirituelle, inculquant des valeurs d’amour, de justice et de non-violence.

Le poids de la ségrégation

Dès son plus jeune âge, il fait l’expérience des discriminations raciales imposées par les lois Jim Crow. Ces injustices marquent son esprit et nourrissent sa détermination à œuvrer pour un monde plus égalitaire.

Les Études et l’Éveil d’une Conscience Sociale

Un brillant parcours académique

Après avoir obtenu son diplôme en sociologie, King poursuit des études de théologie. Il est influencé par des penseurs tels que Mahatma Gandhi, dont les principes de non-violence deviendront le pilier de sa philosophie de lutte.

Le début de l’activisme

C’est au cours de ses études que King commence à comprendre l’importance d’une mobilisation collective pour changer la société. Il s’implique dans des mouvements prônant l’égalité raciale et prépare le terrain pour son futur leadership.

Le Visionnaire qui a Changé le Monde

Le pasteur devient un leader

En 1955, King émerge sur la scène nationale lors du boycott des bus de Montgomery, un mouvement déclenché par Rosa Parks. Sa capacité à inspirer par ses discours et son engagement pour la non-violence en font rapidement une figure emblématique.

Un combat pacifique mais ferme

À travers des actions comme les marches de Selma et son discours historique I Have a Dream, Martin Luther King Jr. devient le visage de la lutte contre l’injustice raciale, galvanisant des millions de personnes à travers les États-Unis et le monde.

L’Héritage d’un Homme d’Exception

Un prix Nobel pour la paix

En 1964, à seulement 35 ans, Martin Luther King Jr. reçoit le prix Nobel de la paix. Cet honneur souligne l’impact de son engagement pour une société plus juste et pacifique.

Un héritage durable

Assassiné en 1968, son message résonne toujours. Aux États-Unis, la journée du 15 janvier est célébrée comme un jour férié fédéral en son honneur. Ses idées continuent d’inspirer les mouvements pour les droits humains à travers le monde.

Les Premiers Pas d’un Héros

Martin Luther King Jr. est plus qu’un nom dans l’histoire : il incarne un idéal de justice, de paix et de persévérance face à l’adversité. Né dans un monde marqué par l’oppression, il a su transformer la douleur en espoir et la division en unité. Son héritage nous rappelle que même les défis les plus grands peuvent être surmontés par la force des idées et de l’humanité.

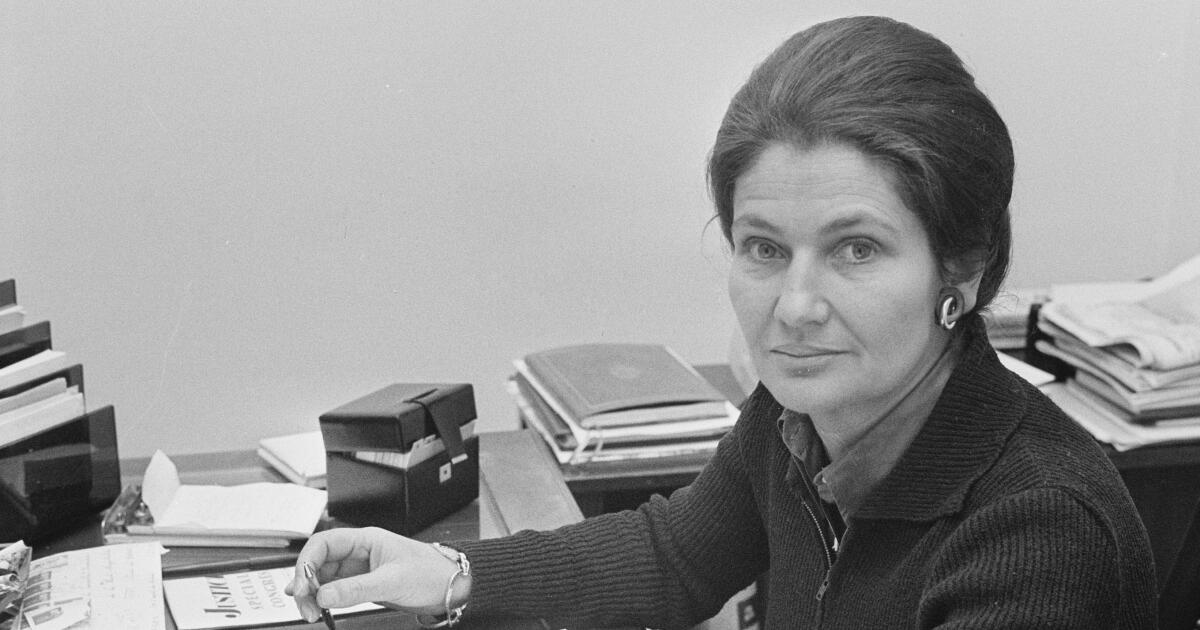

Le 20 décembre 1974, le Parlement français adopte définitivement la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Cette réforme marque une étape historique dans la reconnaissance des droits des femmes en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la liberté et la dignité. Revenons sur ce moment fondateur, son contexte, et ses répercussions.

Un Contexte de Luttes Féministes

Les Débats de Société

Les années 1960 et 1970 voient émerger des revendications pour le droit à disposer de son corps. Des mouvements féministes comme le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) militent activement pour la dépénalisation de l’avortement, mettant en lumière les drames liés aux pratiques clandestines.

Une Société en Mutation

Portée par les événements de Mai 68 et le mouvement global pour les droits civiques, la société française évolue. Ces changements sociaux et culturels ouvrent la voie à un débat législatif inédit sur une question longtemps taboue.

L'Élaboration de la Loi Veil

Simone Veil, une Femme de Conviction

Simone Veil, rescapée de la Shoah et figure respectée, devient ministre de la Santé en 1974. Elle porte avec courage ce projet de loi, malgré des résistances politiques et sociales virulentes.

Un Débat Parlementaire Intense

Le projet de loi est présenté en novembre 1974 à l’Assemblée nationale. Les débats, parfois houleux, reflètent les tensions entre conservateurs et progressistes. Simone Veil fait preuve d’une éloquence remarquable pour défendre la nécessité de cette réforme.

L’Adoption Définitive

Une Étape Décisive

Le 19 décembre 1974, après plusieurs semaines de discussions et un vote positif à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi est adoptée définitivement. Elle autorise l’IVG sous conditions strictes, encadrée par un délai de 10 semaines et après consultation médicale.

Une Victoire pour les Droits des Femmes

Cette adoption est saluée comme une avancée majeure pour les droits des femmes en France. Elle met fin aux risques liés aux avortements clandestins et reconnaît aux femmes leur droit à disposer de leur corps.

Héritage et Défis

L’Impact de la Loi Veil

La loi entre en vigueur le 17 janvier 1975 et, depuis, a permis à des millions de femmes d’accéder à une procédure médicale sécurisée. Elle reste une pierre angulaire des droits reproductifs en France.

Les Débats Toujours Actuels

Près de 50 ans après son adoption, la loi sur l’IVG continue de susciter des débats, notamment face aux remises en question dans d'autres pays. En France, la vigilance demeure essentielle pour préserver cet acquis.

Une Révolution Sociétalen

L’adoption définitive de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974 est une victoire historique pour la liberté des femmes. Elle incarne le courage politique de Simone Veil et le fruit de décennies de luttes féministes. Ce moment reste gravé dans l’histoire comme un symbole d’émancipation et de progrès.

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

L’introduction de la pilule contraceptive en France, au tournant des années 1960 et 1970, marque une révolution dans la vie des femmes et dans la société française. Ce petit comprimé, au-delà de sa fonction contraceptive, devient un symbole de liberté et d’émancipation, permettant aux femmes de prendre le contrôle de leur corps et de leurs choix de vie. Cet article explore l’histoire de la pilule en France, son impact sur la condition féminine, et les débats qu’elle a suscités dans un pays encore attaché à des valeurs traditionnelles.

L’arrivée de la pilule et le contexte historique

Le début de la révolution sexuelle en Europe et aux États-Unis

Dans les années 1960, un vent de liberté souffle sur les pays occidentaux, avec l’émergence de mouvements prônant l’égalité des sexes et l’émancipation individuelle. Aux États-Unis, la pilule est autorisée dès 1960, et elle devient rapidement un moyen pour les femmes de maîtriser leur vie reproductive. Cette révolution des mœurs influence la société française, où les débats sur la contraception et les droits des femmes prennent de l’ampleur.

La loi Neuwirth et la légalisation de la contraception

En 1967, après de nombreux débats, la loi Neuwirth est adoptée en France, autorisant enfin la contraception. Cette loi est un tournant dans la société française, bien qu’elle rencontre de vives oppositions, notamment de la part de l’Église et des milieux conservateurs. Toutefois, il faudra attendre 1972 pour que la loi entre véritablement en application, marquant le début d’une nouvelle ère pour les droits des femmes en France.

Les premiers pas de la pilule en France

La diffusion progressive de la pilule

Après 1967, la pilule contraceptive commence à être prescrite en France, mais son utilisation reste minoritaire au début. Les médecins, souvent influencés par leurs propres croyances et par des préjugés culturels, sont parfois réticents à la prescrire. De plus, la pilule est encore chère, limitant son accès aux femmes de classes sociales modestes.

La résistance des milieux conservateurs et religieux

L’arrivée de la pilule en France suscite un vif débat, notamment au sein de l’Église catholique qui dénonce ce qu’elle considère comme une atteinte aux valeurs familiales et à la sacralité de la vie. Dans les milieux conservateurs, la contraception est perçue comme une menace pour l’ordre moral et social, rendant difficile l’acceptation générale de la pilule dans la société française.

La pilule et l’émancipation féminine

Le contrôle de la natalité : une révolution pour les femmes

La pilule apporte aux femmes une liberté nouvelle, leur permettant de choisir quand et si elles souhaitent avoir des enfants. Pour la première fois, les femmes peuvent planifier leur vie de manière autonome, sans craindre les grossesses non désirées, ce qui leur permet de se projeter davantage dans des carrières professionnelles ou des études longues.

Une redéfinition des relations entre hommes et femmes

Avec la possibilité de contrôler leur fécondité, les femmes commencent à se libérer de la pression sociale liée à la maternité et au mariage. Les relations de couple évoluent, les femmes gagnant en indépendance, ce qui bouleverse les normes de genre et redéfinit les rôles au sein de la famille.

Les mouvements féministes et la lutte pour les droits reproductifs

La mobilisation des mouvements féministes des années 1970

Les années 1970 voient l’émergence de mouvements féministes en France qui militent pour une égalité réelle entre les sexes et pour le droit à l’avortement. Le Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception (MLAC), fondé en 1973, organise des campagnes de sensibilisation et de soutien aux femmes souhaitant accéder à la contraception et à l’avortement.

La pilule, un symbole d’émancipation et de liberté individuelle

Pour les militantes féministes, la pilule incarne la liberté des femmes et leur droit à disposer de leur corps. Elle devient un symbole d’émancipation, au même titre que le droit de vote ou le droit au travail. Les féministes mettent en avant l’importance de garantir un accès facile et sans restriction à la contraception pour toutes les femmes.

La légalisation de l’avortement en 1975 et ses implications

La loi Veil et la reconnaissance des droits reproductifs

En 1975, après un combat intense, la ministre de la Santé Simone Veil fait voter la loi légalisant l’avortement en France. Cette loi, perçue comme un prolongement des avancées permises par la pilule, représente une victoire pour les droits des femmes et un jalon dans la reconnaissance de leur autonomie.

Vers une société plus égalitaire

Avec la légalisation de l’avortement, la société française reconnaît enfin le droit des femmes à maîtriser leur vie reproductive. Ce cadre législatif, ajouté à la contraception, permet aux femmes d’envisager des parcours de vie en dehors des schémas traditionnels, accélérant les changements sociaux en faveur de l’égalité des sexes.

L’héritage de la pilule dans la société française contemporaine

La normalisation de la contraception et l’évolution des mentalités

Aujourd’hui, la contraception fait partie intégrante de la vie des femmes en France, et la pilule est l’un des moyens les plus utilisés. Les mentalités ont évolué, et le contrôle de la fécondité est devenu un droit fondamental, reconnu et soutenu par les politiques publiques.

Les nouvelles questions de santé et de choix contraceptifs

Si la pilule a été au cœur des luttes féministes dans les années 1960 et 1970, des questionnements émergent aujourd’hui autour de ses effets sur la santé. De nouvelles formes de contraception sont explorées, et les débats sur la santé des femmes et leur choix en matière de contraception continuent d’évoluer.

Un tournant pour les droits des femmes

La pilule contraceptive a marqué une avancée décisive pour la liberté et les droits des femmes en France. Ce progrès, acquis grâce aux luttes féministes, a non seulement transformé la condition féminine, mais a aussi permis des changements profonds dans la société. L’accès à la contraception, en offrant aux femmes la possibilité de décider de leur vie, reste un pilier de l’égalité des sexes et de l’autonomie individuelle.

L'instauration du repos hebdomadaire en France est l'un des piliers du droit du travail moderne. Enracinée dans la longue lutte des ouvriers pour obtenir de meilleures conditions de travail, la loi de 1906 instituant le repos hebdomadaire a marqué une étape clé dans la réglementation du temps de travail en France. Ce progrès social a non seulement amélioré la qualité de vie des travailleurs, mais a également jeté les bases du modèle français du bien-être au travail.

Le Contexte Historique et Social

Les conditions de travail avant le XXe siècle

Au XIXe siècle, avec l’essor de la révolution industrielle, les conditions de travail en France étaient particulièrement difficiles. La majorité des ouvriers, adultes comme enfants, travaillaient entre 12 et 16 heures par jour, six jours par semaine, souvent dans des conditions dangereuses et insalubres. Les dimanches, consacrés à la religion, étaient censés être un jour de repos, mais cette tradition ne suffisait pas à garantir un temps libre véritable pour les travailleurs. De plus, avec l'industrialisation, les entreprises devenaient de plus en plus réticentes à accorder un jour sans production.

La montée des revendications ouvrières

À mesure que la classe ouvrière se développait, les revendications pour de meilleures conditions de travail et une réduction du temps de travail se faisaient de plus en plus pressantes. Les mouvements sociaux et syndicaux, apparus au cours du XIXe siècle, mirent en avant la nécessité d'accorder aux travailleurs un temps de repos régulier. Le développement des syndicats ouvriers, comme la CGT (Confédération générale du travail), joua un rôle crucial dans la défense de ces droits.

La Loi de 1906 sur le Repos Hebdomadaire

La catastrophe de Courrières, un déclencheur

L'événement qui précipita la mise en place de la législation sur le repos hebdomadaire fut la catastrophe minière de Courrières, survenue en 1906. Ce tragique accident, qui coûta la vie à 1 099 mineurs, mit en lumière les conditions de travail déplorables des ouvriers et la nécessité urgente de réformes sociales. La population, émue par cette tragédie, poussa le gouvernement à accélérer les mesures en faveur des travailleurs.

Les débats parlementaires et l’adoption de la loi

Sous le gouvernement de Ferdinand Sarrien, soutenu par le ministre du Travail Georges Clemenceau, les discussions au Parlement sur l’instauration du repos hebdomadaire prirent de l’ampleur. Malgré les résistances de certains patrons d’industrie et commerçants, la loi du 13 juillet 1906 fut adoptée. Elle établissait pour la première fois en France le principe du repos hebdomadaire obligatoire, accordé en principe le dimanche.

Les Principes de la Loi

Un jour de repos obligatoire

La loi de 1906 stipulait que tous les salariés, dans les secteurs industriels et commerciaux, devaient bénéficier d’une journée complète de repos par semaine. Ce jour de repos devait être accordé de manière régulière, en principe le dimanche, jour traditionnel de repos dominical. L'objectif était d'améliorer le bien-être physique et mental des travailleurs, en leur permettant de se reposer et de se consacrer à des activités familiales ou religieuses.

Les exceptions et aménagements

Toutefois, la loi prévoyait des exceptions pour certaines professions, notamment celles nécessitant une activité continue, comme les hôpitaux, les transports et les services publics essentiels. Dans ces cas, des systèmes de repos compensateur pouvaient être mis en place, permettant de décaler le jour de repos à un autre moment de la semaine.

Les Réactions et Conséquences

Les réticences du patronat

L'institution du repos hebdomadaire ne fut pas immédiatement acceptée par tous. De nombreux patrons craignaient que cette mesure ne freine la productivité et n’entraîne des pertes financières. Les petits commerçants et artisans, en particulier, s’opposaient au repos obligatoire le dimanche, arguant que leur activité économique reposait en grande partie sur ce jour où les familles pouvaient faire leurs achats.

L'impact sur les conditions de travail

Malgré ces réticences, l’application de la loi eut des effets bénéfiques immédiats. Les travailleurs bénéficièrent pour la première fois d’un droit au repos régulier, ce qui permit une amélioration significative de la santé et du moral des ouvriers. Le repos hebdomadaire devint aussi un moyen de renforcer la cohésion familiale, en offrant aux travailleurs la possibilité de consacrer du temps à leurs proches et à leurs loisirs.

L’Évolution du Repos Hebdomadaire au XXe Siècle

Vers la semaine de cinq jours

L’instauration du repos hebdomadaire en 1906 ne marquait que le début d'une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail en France. Au fil des décennies, de nouvelles avancées furent réalisées, notamment avec la réduction progressive du temps de travail et l’instauration des congés payés en 1936. La semaine de travail de cinq jours devint progressivement la norme dans les années 1950 et 1960, renforçant l’idée que le temps de repos était une composante essentielle du bien-être des travailleurs.

Les débats contemporains

Si le repos hebdomadaire reste aujourd'hui un droit acquis, les débats sur son aménagement continuent, notamment dans le secteur du commerce. La question de l'ouverture des magasins le dimanche est régulièrement au cœur des discussions politiques et sociales, soulevant des interrogations sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que sur la compétitivité économique.

Une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France

L'institution du repos hebdomadaire en 1906 a marqué une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France. Cette mesure, inscrite dans un contexte de lutte sociale et de progrès, a transformé la manière dont le travail et le temps libre étaient perçus, en donnant aux ouvriers un droit fondamental au repos. Plus qu'un simple jour de pause, le repos hebdomadaire a contribué à redéfinir le rapport entre l'individu, le travail et la société, en plaçant la dignité humaine et le bien-être au centre des préoccupations.

Les congés payés représentent un droit essentiel pour les travailleurs, offrant la possibilité de se reposer et de se ressourcer tout en bénéficiant d'une rémunération. L'histoire des congés payés témoigne de l'évolution des droits des travailleurs et des changements sociétaux. Cet article explore l'origine des congés payés, leur évolution, leur impact sur la société et les défis actuels auxquels ils sont confrontés.

Histoire des Congés Payés

Les débuts du droit aux congés

L'idée des congés payés a émergé au cours du 19ème siècle, à une époque où les conditions de travail étaient souvent difficiles. Les ouvriers travaillaient de longues heures sans interruption, et les maladies et les accidents de travail étaient fréquents. Les mouvements ouvriers ont commencé à revendiquer des droits, dont celui de bénéficier de temps de repos.

L’instauration légale

C’est en France, en 1936, que les congés payés ont été officialisés avec les Accords de Matignon, permettant aux travailleurs de bénéficier de deux semaines de congés annuels payés. Cette avancée a été le fruit de luttes sociales et a marqué un tournant dans les droits des travailleurs. D’autres pays ont rapidement emboîté le pas, adaptant des lois similaires.

Les Congés Payés dans le Monde

Législation internationale

À l'échelle mondiale, la question des congés payés est abordée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui recommande des normes minimales pour la protection des travailleurs. Cependant, la durée et les conditions des congés varient considérablement d'un pays à l'autre, reflétant des contextes culturels et économiques différents.

Comparaisons régionales

- Europe : La plupart des pays européens offrent au moins quatre semaines de congés payés par an, avec des variations selon les législations nationales. La France, par exemple, est connue pour ses généreux congés payés, qui peuvent atteindre cinq semaines ou plus.

- États-Unis : En revanche, les États-Unis ne disposent pas de législation fédérale garantissant des congés payés, laissant cette question à la discrétion des employeurs. Cela a conduit à de grandes disparités dans l'accès aux congés payés.

L'Impact des Congés Payés sur la Société

Sur la santé et le bien-être

Les congés payés jouent un rôle crucial dans la santé mentale et physique des travailleurs. Des études montrent que prendre des congés réguliers réduit le stress, améliore la productivité et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Un repos adéquat permet également de prévenir le burnout et d'améliorer la satisfaction au travail.

Conséquences économiques

Sur le plan économique, les congés payés peuvent également bénéficier aux entreprises. Les travailleurs reposés sont souvent plus productifs, et les congés peuvent stimuler l'économie locale par le biais du tourisme et des loisirs. Les périodes de congé peuvent également entraîner une augmentation de la consommation, contribuant ainsi à la croissance économique.

Défis Contemporains

Les inégalités d'accès

Malgré les avancées, des inégalités persistent en matière d'accès aux congés payés. Les travailleurs précaires, les freelances et les employés à temps partiel ont souvent des droits limités. Les différences entre les secteurs d'activité aggravent également cette situation.

L'impact de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les défis des congés payés. De nombreux travailleurs ont été contraints de prendre des congés sans solde ou de travailler à distance, soulevant des questions sur la protection des droits des travailleurs en période de crise. Les discussions sur les congés payés ont pris une nouvelle dimension, mettant en avant l'importance d'une protection sociale renforcée.

L'Avenir des Congés Payés

Évolutions législatives

Le paysage des congés payés continue d'évoluer. Dans plusieurs pays, des mouvements sociaux et politiques plaident pour l'extension des congés payés, l'égalité des droits et des protections accrues pour tous les travailleurs. Des initiatives récentes visent à intégrer des congés parentaux, des congés pour deuil et des congés pour soins aux proches dans le cadre des droits des travailleurs.

Vers une nouvelle culture du travail

Le futur des congés payés pourrait également être influencé par des changements culturels au sein des entreprises. De plus en plus, les organisations adoptent des politiques de bien-être et d'équilibre travail-vie personnelle, considérant les congés payés non seulement comme un droit, mais comme un élément stratégique pour attirer et retenir les talents.

Conclusion : Un Droit Essentiel à Préserver

Les congés payés sont un droit fondamental qui témoigne de la lutte pour le bien-être des travailleurs. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés au fil des décennies, des défis subsistent. Il est essentiel de continuer à défendre ce droit, en veillant à ce qu'il soit accessible à tous et adapté aux évolutions du monde du travail. Dans un contexte où la santé mentale et le bien-être au travail sont de plus en plus prioritaires, les congés payés demeurent un élément clé d'une société équitable et prospère.