Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Procès

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule sans renvoi le jugement du conseil de guerre de Rennes. Le capitaine Alfred Dreyfus est enfin reconnu innocent et réintégré dans l’armée française. Cet événement met un terme à une affaire d'État qui aura profondément bouleversé la société française à la fin du XIXe siècle. Retour sur un scandale judiciaire emblématique et sur la portée historique de cette réhabilitation.

Une affaire d'État au cœur de la Troisième République

Une France fracturée

À la fin du XIXe siècle, la Troisième République est fragile. Les tensions entre républicains, monarchistes, catholiques et laïques sont vives. C’est dans ce contexte politique instable qu’éclate l’Affaire Dreyfus, du nom d’un officier juif accusé, à tort, d’avoir livré des secrets militaires à l’Empire allemand.

Le 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus, capitaine dans l’artillerie, est condamné pour haute trahison sur la base de preuves douteuses, principalement un document écrit, le « bordereau ». Il est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire de Paris et envoyé en déportation sur l’île du Diable, en Guyane.

Un procès entaché de préjugés et de falsifications

Le procès de Dreyfus est marqué par l'antisémitisme, très présent dans l’armée et une partie de la presse de l’époque. La condamnation repose sur des documents secrets non communiqués à la défense, ce qui viole les principes de la justice. Comme l’écrira Émile Zola dans son célèbre article « J’accuse… ! » publié le 13 janvier 1898 dans L’Aurore, « on a osé, au nom de la raison d’État, condamner un innocent ».

Le combat des dreyfusards pour la justice

L'engagement d'intellectuels et d'hommes politiques

L’affaire divise profondément l’opinion publique française. D’un côté, les anti-dreyfusards, souvent nationalistes et antisémites, refusent de remettre en question l’autorité militaire. De l’autre, les dreyfusards, défenseurs des droits de l’homme et de la justice, réclament la révision du procès.

Parmi les figures clés de ce combat figurent Émile Zola, Jean Jaurès, Georges Clemenceau et Lucie Dreyfus, l’épouse du capitaine, qui lutte sans relâche pour son mari. La presse joue un rôle déterminant : des journaux comme L’Aurore ou Le Siècle deviennent des armes contre l’injustice.

Des révélations décisives

En 1896, le colonel Picquart découvre que le véritable auteur du bordereau est un autre officier, le commandant Esterhazy. Malgré cette découverte, l’armée tente d’étouffer l’affaire et transfère Picquart. Ce n’est qu’après de multiples pressions que l’affaire est réexaminée.

En 1899, un nouveau procès a lieu à Rennes. Dreyfus est de nouveau condamné, mais bénéficie d’une grâce présidentielle. Ce geste politique ne suffit pas aux yeux des dreyfusards : seule une réhabilitation complète peut réparer cette injustice.

Le 12 juillet 1906 : la réhabilitation officielle

La décision de la Cour de cassation

Après plus d’une décennie de luttes juridiques et politiques, la Cour de cassation annule définitivement la condamnation d’Alfred Dreyfus le 12 juillet 1906. Il est alors officiellement réintégré dans l’armée avec le grade de commandant et décoré de la Légion d’honneur dans la cour de l’École militaire, là même où il avait été humilié.

Cette décision marque un triomphe de la justice sur l’arbitraire, mais aussi une victoire pour les institutions républicaines qui, bien que tardivement, ont reconnu leurs erreurs.

Une réintégration symbolique

La cérémonie de réintégration de Dreyfus est empreinte d’émotion et de solennité. Mais elle ne fait pas l’unanimité. Les blessures causées par l’affaire sont encore ouvertes, et les tensions sociales, politiques et religieuses subsistent. Toutefois, pour de nombreux républicains, cet acte représente une victoire de la vérité et du droit.

Les conséquences durables de l’Affaire Dreyfus

Une société transformée

L’Affaire Dreyfus a profondément transformé la société française. Elle a provoqué une prise de conscience sur les dangers de l’antisémitisme, sur les limites du nationalisme aveugle et sur la nécessité de garantir une justice impartiale. Elle a aussi renforcé les valeurs républicaines : laïcité, liberté de la presse, indépendance de la justice.

Jean Jaurès écrira : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. »

L’affaire aura aussi un impact international. En Europe, elle alimente les débats sur les droits de l’homme. Le journaliste autrichien Theodor Herzl, couvrant l’affaire, en tire la conclusion que les Juifs n’ont pas d’avenir en Europe : il fonde ainsi le sionisme politique.

L’Affaire comme matrice des luttes modernes

L’Affaire Dreyfus est souvent considérée comme le premier grand combat pour les droits civiques dans la France moderne. Elle préfigure les débats contemporains sur la justice, les minorités, et la transparence de l’État. Elle a aussi laissé une trace dans la mémoire collective : le terme « dreyfusard » est encore utilisé pour désigner ceux qui défendent la justice et l’éthique publique face au pouvoir.

Une réhabilitation qui a changé la République

Le 12 juillet 1906 n’est pas seulement la fin d’une injustice : c’est une date charnière dans l’histoire politique et morale de la France. Le combat pour Dreyfus a renforcé les fondations démocratiques de la République française et révélé la puissance de la mobilisation citoyenne contre l’arbitraire.

Alfred Dreyfus vivra encore 29 ans après sa réintégration, loin de la lumière publique. Il décédera en 1935. Il repose aujourd’hui au cimetière du Montparnasse, à Paris, honoré comme un symbole de justice retrouvée.

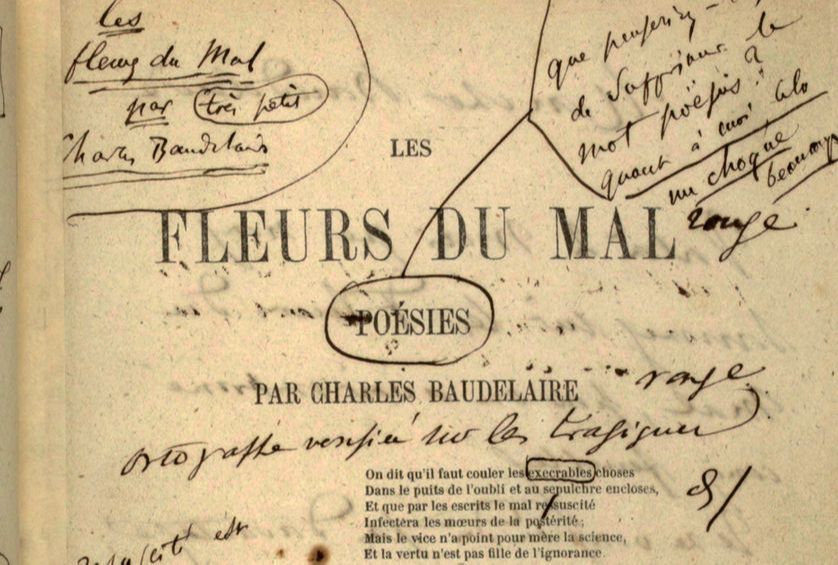

Le 21 juin 1857, une révolution discrète mais majeure secoue le monde littéraire français : la publication de la première édition des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Ce recueil de poèmes, aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre de la poésie moderne, provoque alors un scandale retentissant. Œuvre d’une beauté noire et d’une profondeur troublante, Les Fleurs du Mal bouscule les conventions morales, esthétiques et littéraires de son époque.

Charles Baudelaire, poète du spleen et de l’idéal

Une figure marginale au cœur du XIXe siècle

Né en 1821 à Paris, Charles Baudelaire est une figure complexe, souvent incomprise de son vivant. Esprit tourmenté, dandy parisien, critique d'art acerbe, il incarne un romantisme finissant et préfigure le symbolisme. Sa vie est marquée par les excès : dettes, querelles familiales, drogues et amours tumultueuses, notamment avec Jeanne Duval, sa muse haïtienne.

Une sensibilité moderne avant l’heure

Baudelaire capte le malaise de son époque : la perte du sacré, l’essor du matérialisme, l’aliénation de la vie urbaine. Il cherche une forme poétique capable d’exprimer la beauté dans la laideur, le sublime dans l’ordinaire, le sacré dans le charnel. Comme il le dit lui-même dans sa préface : « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. »

La genèse d’un recueil controversé

Une décennie de gestation

Avant la publication des Fleurs du Mal, Baudelaire publie sporadiquement ses poèmes dans des revues littéraires. Son style novateur, mêlant rigueur formelle et thématiques scandaleuses, divise. Il travaille pendant plus de dix ans à l’élaboration de son recueil, classant soigneusement ses poèmes selon une structure thématique qui suit un parcours spirituel.

Le titre provocateur

Dès le titre, Les Fleurs du Mal heurte : comment les fleurs peuvent-elles pousser du mal ? Cette contradiction reflète la vision baudelairienne de la beauté — une beauté sombre, née de la souffrance, du péché, du dégoût et de la mélancolie.

Une publication sous le feu des critiques

Le choc du 21 juin 1857

La première édition est publiée par Auguste Poulet-Malassis, ami fidèle de Baudelaire. Elle contient 100 poèmes répartis en six sections, dont Spleen et Idéal, Tableaux parisiens, et La Révolte. Très vite, le livre suscite une polémique nationale.

Procès pour outrage à la morale

Le 5 juillet 1857, moins de deux semaines après la publication, Baudelaire est poursuivi en justice pour « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Parmi les poèmes incriminés : Les Bijoux, Lesbos, Femmes damnées. Le procès s’ouvre le 20 août 1857. Baudelaire est condamné à une amende, et six poèmes sont censurés.

Citation du procureur Pinard : « Tout est là : l’art sans morale est un crime ! »

L’impact durable des Fleurs du Mal

Une reconnaissance posthume fulgurante

Malgré la censure, l’œuvre circule. En 1861, Baudelaire publie une seconde édition expurgée et enrichie de nouveaux poèmes. Après la mort du poète en 1867, la réception de l’œuvre s’inverse : elle est encensée par les plus grands écrivains — Victor Hugo parle de « frissons nouveaux », Verlaine s’en inspire, Mallarmé le considère comme un maître.

Une source d’inspiration inépuisable

Les Fleurs du Mal influencent durablement la poésie moderne, en France et à l’étranger. Le symbolisme, le surréalisme, et même des chanteurs comme Léo Ferré ou des écrivains comme Jean Genet ou André Breton revendiquent l’héritage baudelairien.

Les poèmes réhabilités

En 1949, les six poèmes censurés sont enfin réhabilités par la Cour de cassation française. Il aura fallu presque un siècle pour reconnaître officiellement leur valeur littéraire.

Une œuvre toujours d’actualité

Un miroir de l’âme humaine

Les Fleurs du Mal reste l’un des recueils les plus étudiés dans les lycées français. La richesse de ses thèmes — l’amour, la mort, l’ennui, la beauté, le temps, le mal — continue de fasciner. Baudelaire nous parle de notre dualité profonde, entre désir de lumière et tentation des ténèbres.

Baudelaire et notre époque

À l’heure où la société s’interroge sur la liberté d’expression, la censure, ou encore la place de la provocation dans l’art, Les Fleurs du Mal apparaissent comme une œuvre visionnaire. Elles posent une question toujours brûlante : l’artiste doit-il choquer pour faire voir ?

Héritage d’un poète maudit devenu immortel

Le 21 juin 1857 marque bien plus que la parution d’un recueil : c’est le surgissement d’une voix singulière, d’une esthétique nouvelle, d’un rapport à la beauté bouleversé. Charles Baudelaire, en semant Les Fleurs du Mal, a fait germer une poésie moderne, sensuelle, douloureuse et sublime. Un acte littéraire courageux, toujours vivace près de deux siècles plus tard.

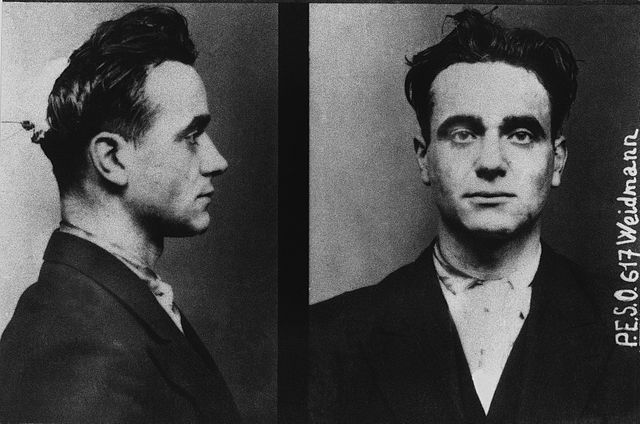

Le 17 juin 1939 reste gravé dans l’histoire judiciaire française comme le jour de la dernière exécution publique. Ce matin-là, à Versailles, un homme nommé Eugène Weidmann est guillotiné devant une foule avide de sensations. Cet événement marque un tournant décisif dans la manière dont la justice française applique la peine capitale.

Qui était Eugène Weidmann ?

Eugène Weidmann, né en 1908 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, est un criminel international dont le nom est aujourd’hui associé à l’ultime exécution publique en France. Voleur et escroc multirécidiviste, Weidmann devient tristement célèbre pour une série de meurtres commis en 1937.

Arrivé en France, il forme un trio criminel avec deux complices : Roger Million et Jean Blanc. Leur objectif : attirer des riches touristes pour les dépouiller, voire les tuer. Entre juillet et novembre 1937, Weidmann assassine au moins six personnes, dont une jeune danseuse américaine, Jean de Koven, dont la disparition provoque un émoi médiatique international.

Une arrestation spectaculaire

C’est grâce à une lettre interceptée et à la collaboration de ses complices que la police parvient à arrêter Weidmann à son domicile de la villa La Voulzie, à Saint-Cloud. Au moment de son interpellation, il tente de tirer sur les policiers mais est rapidement maîtrisé. Son procès, qui se déroule en mars 1939 à Versailles, est largement médiatisé. Weidmann garde une attitude froide et cynique tout au long des audiences.

Un verdict sans appel

Le 27 mars 1939, le verdict tombe : Eugène Weidmann est condamné à mort. Ni les appels ni la grâce présidentielle n’aboutissent. La société française, choquée par l’ampleur des crimes, réclame justice. Le président Albert Lebrun, sollicité pour une éventuelle grâce, refuse d’intervenir.

Le matin du 17 juin 1939

À l’aube du 17 juin, la place de la prison Saint-Pierre à Versailles est envahie par une foule dense, curieuse, bruyante, parfois même festive. On parle d’enfants juchés sur les épaules de leurs pères, de cafés encore ouverts pour l’occasion, de vendeurs ambulants. L’exécution prend des allures de spectacle, ce qui choque profondément certains observateurs, dont le jeune écrivain Jean Cocteau, présent ce matin-là.

La guillotine est installée en pleine rue. À 6 h 03, Eugène Weidmann est conduit hors de sa cellule. Il est décapité quelques instants plus tard. Des photographies sont prises, un film amateur est même tourné clandestinement, ce qui provoque un tollé général dans la presse.

Les conséquences de cette exécution publique

Ce scandale médiatique et l’ambiance de foire macabre autour de l’exécution choquent l’opinion publique et les autorités. Le président du Conseil, Édouard Daladier, décide immédiatement d’interdire les exécutions publiques. Désormais, les condamnés à mort seront exécutés à huis clos, dans les cours des prisons.

Cette décision marque un tournant dans la perception de la peine de mort en France. Elle inaugure une lente évolution qui culminera plusieurs décennies plus tard avec l’abolition de la peine capitale en 1981 sous l’impulsion de Robert Badinter et du président François Mitterrand.

Héritage et mémoire d’un moment charnière

Aujourd’hui encore, l’affaire Weidmann fascine les historiens et les amateurs de faits divers. Elle incarne une époque où la justice se voulait exemplaire et spectaculaire, quitte à flirter avec le sensationnalisme. Elle symbolise aussi la fin d’une ère : celle où l’État exécutait ses condamnés devant le peuple.

Weidmann, s’il n’avait pas été le dernier exécuté publiquement, serait peut-être tombé dans l’oubli comme tant d’autres criminels. Son nom restera cependant à jamais lié à un basculement décisif dans l’histoire judiciaire française.

La fin d'une époque sanglante

L’exécution publique d’Eugène Weidmann, au-delà de l’émotion suscitée, fut l’élément déclencheur d’une prise de conscience collective sur la barbarie de la peine capitale pratiquée en public. En mettant un terme à ce rituel d’un autre âge, la France a entamé un long chemin vers une justice plus humaine et plus digne.