Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Politique

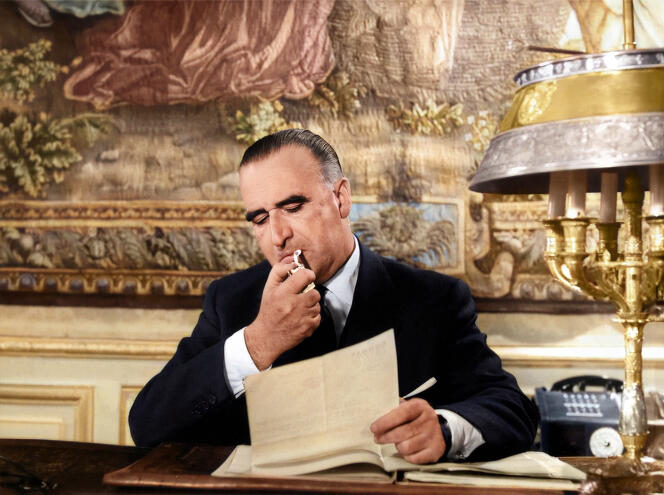

Le 2 avril 1974, la France apprend avec stupeur la mort de Georges Pompidou, président de la République depuis 1969. Disparu à seulement 62 ans des suites de la maladie de Waldenström, son décès prive le pays d'un dirigeant qui avait su donner une nouvelle impulsion au gaullisme. Cet article retrace les circonstances de sa disparition, son héritage politique et l'émotion nationale suscitée par la perte de ce président modernisateur.

Un Destin Politique Brisé

La Découverte de la Maladie

Dès 1971, Pompidou ressent les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué comme un lymphome malin. Malgré la gravité de son état, il maintient un agenda présidentiel chargé, cachant au public l'évolution de sa maladie. Seuls ses proches et son médecin personnel connaissent la vérité.

Les Derniers Mois d'Exercice

En 1973, son état s'aggrave considérablement. Son apparition télévisée du 21 mars 1974, où son visage bouffi trahit les effets de la cortisone, alerte l'opinion. Hospitalisé le 27 mars à l'hôpital Cochin, il y décède une semaine plus tard, entouré de son épouse Claude et de ses plus proches collaborateurs.

L'Émotion Nationale

Les Réactions Politiques

De Gaulle, bien que retiré à Colombey, exprime sa "tristesse profonde". Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, salue "un grand serviteur de l'État". Les hommages traversent tous les bords politiques, témoignant du respect unanime qu'il inspirait.

Des Funérailles Nationales Sobres

Conformément à ses volontés, Pompidou reçoit des obsèques simples en l'église Notre-Dame de Paris, sans le faste traditionnel des funérailles présidentielles. Cette simplicité volontaire correspond à l'image d'un homme qui avait toujours refusé les excès protocolaires.

L'Héritage Pompidolien

Le Bilan d'un Président Modernisateur

En cinq ans de mandat, Pompidou avait engagé des réformes majeures : développement du TGV, lancement du programme nucléaire civil, création du Centre Beaubourg qui portera son nom. Son pragmatisme économique avait permis à la France de traverser le premier choc pétrolier.

La Fin d'une Époque

Sa mort marque la fin du gaullisme historique et ouvre une période d'incertitude politique qui aboutira à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing quelques mois plus tard. Beaucoup s'interrogent sur ce qu'aurait été un second mandat Pompidou.

Président Inachevé

La disparition de Georges Pompidou prive la France d'un président à la fois héritier du gaullisme et ouvert à la modernité. Son décès précoce laisse planer le sentiment d'un destin inachevé et d'un potentiel non réalisé.

Né le 28 mars 1862 à Nantes, Aristide Briand s'impose comme l'une des figures politiques les plus marquantes de la IIIe République française. Avocat de formation, homme d'État visionnaire et Prix Nobel de la paix, son parcours exceptionnel traverse les tumultes de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Cet article retrace la vie de ce virtuose de la diplomatie et du compromis politique, dont les idées continuent de résonner dans l'Europe contemporaine.

Les Années de Formation

Une Jeunesse Bretonne et Républicaine

Fils d'un aubergiste nantais, Briand grandit dans une France en pleine transformation politique. Son engagement précoce pour les idées républicaines et laïques le conduit au barreau puis au journalisme, où il défend avec éloquence les causes sociales.

Le Socialisme des Débuts

Membre fondateur du Parti socialiste français en 1901, Briand se fait remarquer par ses talents d'orateur. Son discours enflammé lors du congrès du Globe en 1901 révèle un tribun hors pair, capable de captiver les foules.

L'Ascension Politique

Le Ministre de la Séparation

Nommé rapporteur de la loi de Séparation des Églises et de l'État en 1905, Briand démontre son génie politique. Contre toute attente, ce socialiste parvient à imposer une solution équilibrée, évitant les affrontements tout en établissant fermement la laïcité républicaine.

L'Homme des Records Ministériels

Entre 1906 et 1932, Briand occupe pas moins de 25 portefeuilles ministériels, dont 11 fois les Affaires étrangères. Ce record absolu dans l'histoire française témoigne de sa capacité à traverser les crises et les changements de majorité.

Le Visionnaire de la Paix Européenne

Le Pacte Briand-Kellogg (1928)

Initiateur du pacte qui porte son nom avec le secrétaire d'État américain Frank Kellogg, Briand parvient à faire signer à 62 nations la renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. Un texte révolutionnaire pour l'époque.

Le Projet d'Union Européenne

Dès 1929, Briand propose devant la SDN un projet audacieux d'"Union fédérale européenne" préfigurant l'actuelle Union européenne. Bien qu'ajourné par la crise économique, ce plan révèle son extraordinaire prescience politique.

Le Prix Nobel et l'Héritage

La Consécration Internationale

Le Prix Nobel de la paix reçu en 1926 couronne ses efforts inlassables pour la réconciliation franco-allemande et la sécurité collective. Ses négociations avec Stresemann ouvrent la voie à l'esprit de Locarno.

Une Mémoire Contemporaine

Mort en 1932, Briand laisse l'image d'un politique pragmatique, capable d'évoluer du socialisme au centrisme sans renier ses convictions profondes. Aujourd'hui, plusieurs institutions européennes se réclament de son héritage visionnaire.

Aristide Briand, le Pèlerin Infatigable de la Paix

Aristide Briand incarne l'idéal républicain d'un homme d'État conciliant fermeté des principes et souplesse tactique. Dans un monde contemporain en quête de dialogue, son exemple de négociateur infatigable et de bâtisseur de paix reste plus que jamais d'actualité.

Né le 22 mars 1857 à Aurillac, Joseph Athanase Paul Doumer est une figure emblématique de la IIIe République française. Homme politique, économiste et président de la République, son parcours est marqué par des réalisations significatives et une fin tragique. Cet article retrace sa vie, ses contributions politiques et son héritage, tout en mettant en lumière les événements qui ont façonné son destin.

Les Débuts d’un Homme Ambitieux

Une Jeunesse Modeste

Issu d’un milieu modeste, Paul Doumer perd son père très jeune. Malgré ces difficultés, il fait preuve d’une grande détermination et poursuit des études brillantes, notamment en mathématiques.

Les Premiers Pas en Politique

Doumer commence sa carrière comme enseignant avant de se tourner vers le journalisme et la politique. Élu député radical en 1888, il se fait rapidement remarquer par ses compétences en économie et son engagement républicain.

Une Carrière Politique Prolifique

Ministre des Finances et Gouverneur Général de l’Indochine

En 1895, Doumer est nommé ministre des Finances, où il met en place des réformes fiscales audacieuses. Par la suite, il est nommé gouverneur général de l’Indochine française (1897-1902), où il modernise l’administration et développe les infrastructures, notamment en construisant le pont Doumer à Hanoï.

Président de la Chambre des Députés

De retour en France, Doumer occupe plusieurs postes importants, dont celui de président de la Chambre des Députés. Son expertise économique et son pragmatisme lui valent le respect de ses pairs.

L’Élection à la Présidence de la République

Un Parcours Semé d’Obstacles

Doumer se présente à l’élection présidentielle en 1931, après plusieurs tentatives infructueuses. Soutenu par une coalition de centre-droit, il est élu président de la République le 13 juin 1931, succédant à Gaston Doumergue.

Un Mandat Court mais Intense

Son mandat est marqué par des défis économiques, notamment la Grande Dépression, qui frappe durement la France. Doumer tente de maintenir la stabilité politique et financière du pays, mais son action est limitée par les contraintes constitutionnelles de la IIIe République.

Une Fin Tragique

L’Assassinat de Paul Doumer

Le 6 mai 1932, Paul Doumer est assassiné par Paul Gorgulov, un émigré russe déséquilibré. Cet acte choque la France et met fin prématurément à la carrière d’un homme qui avait dédié sa vie à la République.

Les Réactions et l’Héritage

L’assassinat de Doumer suscite une vague d’émotion dans le pays. Son héritage politique, marqué par son engagement républicain et ses compétences économiques, reste gravé dans l’histoire française.

Modeste Début à la Présidence de la République

Joseph Athanase Paul Doumer incarne les valeurs de la IIIe République : travail, mérite et engagement au service de la nation. Son parcours, de ses modestes débuts à la présidence de la République, témoigne de son ambition et de son dévouement.

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

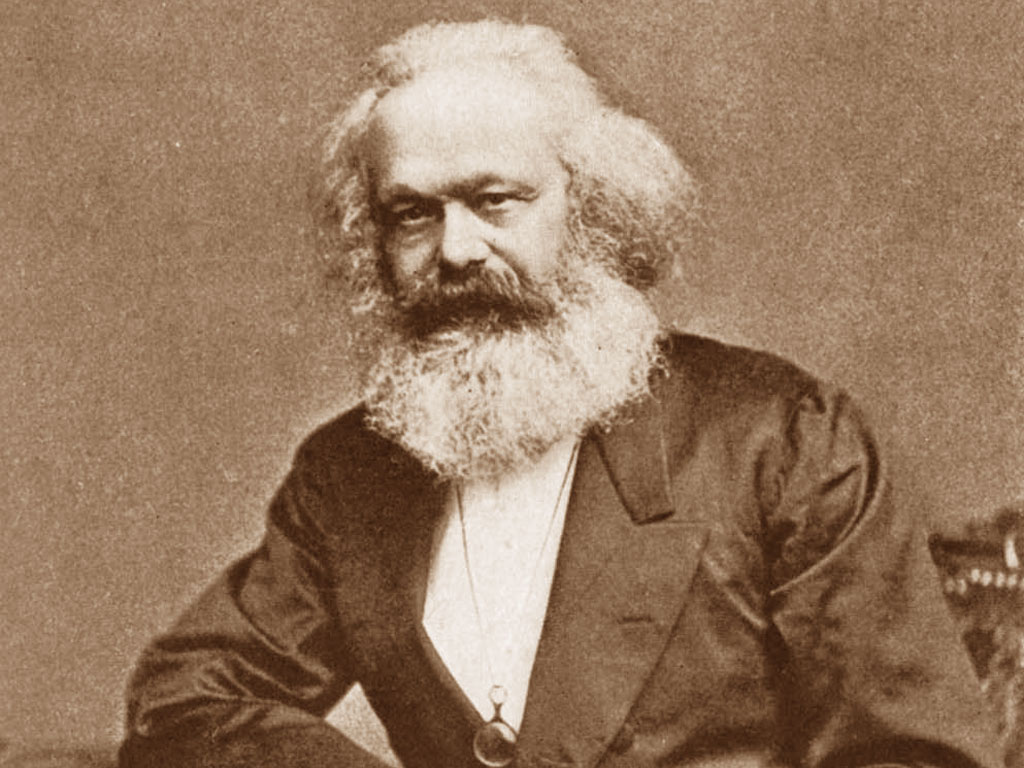

Le 14 mars 1883, Karl Marx, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire moderne, s'est éteint à Londres à l'âge de 64 ans. Philosophe, économiste et théoricien politique, Marx a profondément marqué le XIXe siècle avec ses idées révolutionnaires sur le capitalisme, la lutte des classes et le socialisme. Bien que controversé de son vivant, son héritage intellectuel a façonné des mouvements politiques, des révolutions et des débats qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Europe du XIXe Siècle

Une Époque de Bouleversements

Le XIXe siècle a été une période de transformations profondes en Europe. La révolution industrielle a bouleversé les structures sociales et économiques, créant des inégalités croissantes entre la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière. Ces changements ont nourri les réflexions de Marx sur les contradictions du capitalisme.

Les Influences Intellectuelles

Karl Marx a été influencé par des penseurs comme Hegel, Feuerbach et les économistes classiques tels qu'Adam Smith et David Ricardo. Cependant, il a développé sa propre critique radicale du capitalisme, en collaboration avec Friedrich Engels, avec qui il a écrit plusieurs ouvrages fondateurs.

La Vie et l'Œuvre de Karl Marx

Les Débuts et la Formation

Né le 5 mai 1818 à Trèves, en Prusse (aujourd'hui en Allemagne), Karl Marx a étudié le droit, la philosophie et l'histoire. Ses idées radicales l'ont rapidement mis en conflit avec les autorités, l'obligeant à s'exiler en France, puis en Belgique et enfin au Royaume-Uni.

Le Manifeste du Parti Communiste

En 1848, Marx et Engels ont publié le "Manifeste du Parti communiste", un texte fondateur qui appelle à la révolution prolétarienne et à l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Ce manifeste est devenu l'un des documents politiques les plus influents de l'histoire.

Les Contributions Majeures de Marx

Le Capital

L'œuvre majeure de Marx, "Le Capital" (1867), est une analyse approfondie du système capitaliste. Marx y explore les mécanismes de l'exploitation, la plus-value et les crises économiques, jetant les bases de l'économie politique marxiste.

La Lutte des Classes

Marx a développé la théorie de la lutte des classes, selon laquelle l'histoire est façonnée par les conflits entre les classes sociales. Il a prédit que le prolétariat, la classe ouvrière, renverserait la bourgeoisie pour établir une société sans classes.

La Mort de Karl Marx et son Héritage

Les Dernières Années

Les dernières années de Marx ont été marquées par des difficultés financières et des problèmes de santé. Malgré cela, il a continué à travailler sur ses théories et à soutenir les mouvements ouvriers. Il est décédé le 14 mars 1883 et a été enterré au cimetière de Highgate à Londres.

L'Impact sur les Mouvements Politiques

Les idées de Marx ont inspiré des révolutions majeures, comme la Révolution russe de 1917, et ont influencé des mouvements sociaux et politiques à travers le monde. Le marxisme est devenu une idéologie centrale pour de nombreux partis communistes et socialistes.

Un Héritage Durable

La mort de Karl Marx en 1883 a marqué la fin d'une vie dédiée à la critique du capitalisme et à la quête d'une société plus juste. Bien que ses idées continuent de susciter des débats passionnés, son influence sur la pensée politique, économique et sociale est indéniable. Marx reste une figure majeure de l'histoire intellectuelle, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot

La mort de Staline a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains historiens et chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être empoisonné par des membres de son entourage, craignant une nouvelle vague de purges. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer cette thèse.

Les Conséquences de la Mort de Staline

La Lutte pour le Pouvoir

Après la mort de Staline, une lutte pour le pouvoir a éclaté au sein du Parti communiste. Des figures comme Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria et Gueorgui Malenkov se sont disputées la succession. Khrouchtchev finira par s'imposer et entamera un processus de "déstalinisation" à la fin des années 1950.

Impact sur l'URSS et le Monde

La disparition de Staline a marqué la fin d'une ère de terreur en Union soviétique et a ouvert la voie à des réformes politiques et économiques. Sur le plan international, elle a contribué à un relâchement temporaire des tensions de la Guerre froide, bien que les rivalités entre les blocs est et ouest aient persisté.

L'Héritage de Staline

La mort de Joseph Staline en 1953 a été un événement charnière qui a profondément influencé le cours de l'histoire. Son règne, marqué par des réalisations industrielles et des atrocités massives, reste un sujet de débat et d'analyse. Aujourd'hui, Staline incarne à la fois les promesses et les dangers des régimes autoritaires, rappelant l'importance de la vigilance démocratique et du respect des droits humains.

Le 4 mars 1861 marque un moment clé dans l’histoire des États-Unis avec l’investiture d’Abraham Lincoln en tant que 16ᵉ président du pays. Son arrivée au pouvoir intervient dans un climat extrêmement tendu, alors que la nation est au bord de la guerre civile. Son discours inaugural, appelant à l’unité, n’empêche pas la sécession de plusieurs États du Sud. Cet événement constitue un tournant majeur dans l’histoire américaine.

Un contexte explosif : une nation divisée

L’élection de Lincoln en novembre 1860 a immédiatement provoqué des réactions hostiles dans le Sud. Défenseur de l’union, il s’oppose fermement à l’expansion de l’esclavage, un sujet qui fracture profondément le pays.

La montée des tensions avant son investiture

- Dès l’annonce de sa victoire, plusieurs États du Sud déclarent leur intention de quitter l’Union.

- En février 1861, sept États sécessionnistes forment les États confédérés d’Amérique, avec Jefferson Davis à leur tête.

- Lincoln doit rejoindre Washington sous haute surveillance, menacé par plusieurs complots.

Une investiture sous haute tension

L’investiture du 4 mars 1861 se déroule sous une sécurité renforcée. La menace d’un attentat est réelle, et Lincoln doit être protégé tout au long de la cérémonie.

Un discours d’apaisement

Lors de son premier discours inaugural, Lincoln tente de calmer les tensions :

- Il affirme ne pas vouloir abolir l’esclavage là où il existe déjà.

- Il rappelle que l’Union est indivisible et que la sécession est illégale.

- Il en appelle à la raison et à l’unité, espérant éviter la guerre.

Les premières décisions du président Lincoln

Dès son entrée en fonction, Lincoln est confronté à la réalité de la crise. Il doit agir rapidement pour empêcher une désintégration totale du pays.

Face à la sécession du Sud

- Malgré ses appels à la conciliation, d’autres États rejoignent la Confédération.

- En avril 1861, l’attaque de Fort Sumter en Caroline du Sud marque le début de la guerre de Sécession.

Un leadership ferme et déterminé

- Lincoln mobilise les forces de l’Union pour répondre à l’insurrection.

- Il suspend certains droits civiques pour préserver l’autorité du gouvernement fédéral.

- Il prépare peu à peu le terrain pour l’abolition de l’esclavage.

Un tournant pour les États-Unis

L’investiture de Lincoln marque le début d’un conflit qui va redéfinir le pays.

Un président face à son destin

- Son engagement en faveur de l’Union et de l’abolition en fait une figure historique incontournable.

- Son leadership durant la guerre de Sécession transforme la présidence américaine.

Symbole de lutte pour l’unité et la liberté

L’investiture de Lincoln en 1861 fut bien plus qu’une simple passation de pouvoir : elle scella le destin des États-Unis. Malgré ses tentatives d’apaisement, le pays bascula dans une guerre civile qui allait remodeler son avenir. Son arrivée au pouvoir reste un symbole de lutte pour l’unité et la liberté, faisant de lui l’un des présidents les plus marquants de l’histoire américaine.

Le 28 février 1869, la France perd l'une de ses figures littéraires et politiques les plus emblématiques du XIXe siècle : Alphonse de Lamartine. Poète, écrivain, historien et homme d'État, Lamartine a marqué son époque par son talent littéraire et son engagement en faveur de la démocratie. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son héritage durable.

Les débuts de Lamartine : Une jeunesse romantique

Une éducation aristocratique

Né le 21 octobre 1790 à Mâcon, Alphonse de Lamartine grandit dans une famille de la petite noblesse. Il reçoit une éducation classique, marquée par la lecture des grands auteurs et un amour précoce pour la nature, qui influencera profondément son œuvre.

Les premiers pas en littérature

Lamartine publie son premier recueil de poèmes, Méditations poétiques, en 1820. Ce recueil, qui inclut des poèmes comme Le Lac, rencontre un succès immédiat et est considéré comme l'un des textes fondateurs du romantisme français. Son style lyrique et émouvant séduit les lecteurs et établit sa réputation.

Lamartine, l'homme politique : Un idéaliste engagé

Une carrière politique tumultueuse

En plus de son talent littéraire, Lamartine s'engage en politique. Élu député en 1833, il défend des idées libérales et humanistes. Il joue un rôle clé pendant la révolution de 1848, où il contribue à l'établissement de la Deuxième République.

La présidence du gouvernement provisoire

En février 1848, Lamartine devient l'une des figures de proue du gouvernement provisoire. Il prononce des discours passionnés pour éviter la guerre civile et défend l'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel. Cependant, son influence décline après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence.

Les œuvres majeures : Un héritage littéraire inestimable

Poésie et prose

Lamartine est l'auteur de nombreux chefs-d'œuvre, dont Les Harmonies poétiques et religieuses (1830) et Jocelyn (1836). Ses écrits, empreints de spiritualité et de mélancolie, explorent des thèmes universels comme l'amour, la nature et la mort.

Histoire et voyages

En plus de la poésie, Lamartine s'intéresse à l'histoire et aux récits de voyage. Son ouvrage Histoire des Girondins (1847) est une fresque historique qui retrace la Révolution française et influence les idées politiques de son époque.

Les dernières années : Une fin de vie modeste

Des difficultés financières

Malgré son succès littéraire et politique, Lamartine connaît des difficultés financières à la fin de sa vie. Pour subvenir à ses besoins, il écrit des ouvrages alimentaires et donne des conférences, mais ces efforts ne suffisent pas à rétablir sa situation.

La mort d'un visionnaire

Alphonse de Lamartine s'éteint le 28 février 1869 à Paris, dans une relative indifférence. Pourtant, son héritage littéraire et politique continue d'inspirer les générations suivantes.

L'héritage de Lamartine : Un romantique humaniste

Une influence littéraire durable

Lamartine est considéré comme l'un des pères du romantisme français. Son style poétique, caractérisé par son lyrisme et son émotion, a influencé de nombreux écrivains, de Victor Hugo à Charles Baudelaire.

Un défenseur des libertés

En politique, Lamartine reste une figure de l'idéalisme et de la défense des droits de l'homme. Son engagement pour la démocratie et la justice sociale résonne encore aujourd'hui.

L'Âme Romantique de la France

La disparition d'Alphonse de Lamartine en 1869 marque la fin d'une époque, mais son œuvre et ses idées continuent de vivre. Poète romantique et homme politique visionnaire, Lamartine a su allier l'art et l'engagement, laissant derrière lui un héritage riche et inspirant. Son nom reste synonyme de beauté littéraire et de quête de liberté.

L'année 1934 marque un tournant dans l'histoire de la Belgique avec l'accession au trône de Léopold III, succédant à son père, le roi Albert Ier. Son règne, débutant dans un contexte de tensions politiques et économiques, sera rapidement confronté aux défis de la Seconde Guerre mondiale. Cet article explore les débuts de son règne, les épreuves qu'il a traversées et son héritage controversé.

Contexte historique : Une Belgique en mutation

Le règne d'Albert Ier

Le père de Léopold III, Albert Ier, était un monarque très aimé pour son rôle durant la Première Guerre mondiale, où il avait défendu la neutralité belge face à l'invasion allemande. Sa mort accidentelle en 1934, lors d'une escalade à Marche-les-Dames, a plongé le pays dans le deuil et ouvert la voie à l'accession de Léopold III.

Une Europe en crise

Les années 1930 sont marquées par une instabilité politique et économique en Europe. La Grande Dépression a frappé durement la Belgique, tandis que la montée des régimes totalitaires en Allemagne et en Italie menaçait la paix sur le continent. Léopold III hérite d'un royaume fragile, devant naviguer entre neutralité et sécurité.

L'accession au trône : Débuts du règne de Léopold III

Un roi jeune et moderne

Léopold III, né en 1901, monte sur le trône à l'âge de 33 ans. Il est perçu comme un roi moderne, ouvert aux idées nouvelles et soucieux du bien-être de son peuple. Son mariage en 1926 avec la princesse Astrid de Suède, très populaire, avait renforcé son image de monarque proche des citoyens.

Les premières années de règne

Les premières années de son règne sont marquées par des efforts pour stabiliser l'économie belge et renforcer les institutions nationales. Cependant, la mort tragique de la reine Astrid en 1935, dans un accident de voiture, plonge le roi et le pays dans une profonde tristesse et affecte durablement son image publique.

La Seconde Guerre mondiale : Un règne mis à l'épreuve

La politique de neutralité

Comme son père avant lui, Léopold III tente de maintenir la Belgique en dehors des conflits européens. Cependant, l'invasion allemande en mai 1940 met fin à cette neutralité. Le roi prend la décision controversée de capituler après seulement 18 jours de combat, estimant que la résistance était inutile face à la puissance allemande.

La question royale

Pendant l'occupation, Léopold III reste en Belgique, contrairement à son gouvernement qui s'exile à Londres. Cette décision, ainsi que son remariage en 1941 avec Lilian Baels, suscitent des critiques et divisent l'opinion publique. À la libération en 1944, la "question royale" éclate, opposant partisans et détracteurs du roi.

L'héritage de Léopold III : Un règne controversé

L'abdication et la fin du règne

En 1951, après des années de tensions politiques et sociales, Léopold III abdique en faveur de son fils, Baudouin. Cette décision met fin à une période tumultueuse et permet à la Belgique de se reconstruire sous un nouveau règne.

Une figure complexe

Léopold III reste une figure controversée de l'histoire belge. Pour certains, il incarne un roi courageux qui a tenté de protéger son pays dans des circonstances extrêmes. Pour d'autres, ses décisions pendant la guerre et son attitude jugée ambiguë en font un personnage divisé.

Un Roi Face aux Tempêtes de l'Histoire Belge

L'accession au trône de Léopold III en 1934 a marqué le début d'un règne tumultueux, marqué par des tragédies personnelles et des défis nationaux. Bien que son héritage soit sujet à débat, son rôle dans l'histoire de la Belgique reste indéniable. Léopold III incarne à la fois les espoirs et les divisions d'une nation confrontée à des temps difficiles.

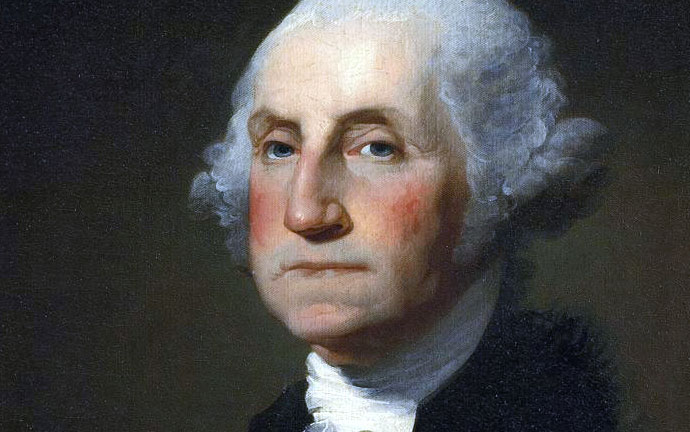

L'année 1732 marque un tournant dans l'histoire des États-Unis avec la naissance de George Washington, une figure emblématique qui allait devenir le premier président du pays. Cet article explore les débuts de sa vie, son ascension politique, et son héritage durable. Découvrez comment cet homme a façonné une nation et pourquoi il reste une icône incontournable de l'histoire américaine.

Les débuts de George Washington : Une enfance modeste

Une famille de planteurs

George Washington est né le 22 février 1732 à Pope's Creek, en Virginie. Issu d'une famille de planteurs, il grandit dans un environnement rural où les valeurs du travail et de la discipline étaient primordiales. Son père, Augustine Washington, était un propriétaire terrien respecté, tandis que sa mère, Mary Ball Washington, veillait à son éducation après la mort prématurée de son père.

Une éducation autodidacte

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Washington n'a pas fréquenté l'université. Il a plutôt acquis ses connaissances par lui-même, se formant en mathématiques, en géographie et en histoire. Cette éducation informelle a forgé son caractère et lui a permis de développer des compétences pratiques qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

L'ascension d'un leader : De l'armée à la politique

Les premières expériences militaires

La carrière militaire de George Washington a commencé tôt. À seulement 21 ans, il a été nommé officier dans la milice de Virginie. Ses expériences lors de la guerre franco-indienne (1754-1763) ont révélé ses talents de stratège et de leader, bien que ses premières campagnes aient été marquées par des défaites et des leçons difficiles.

Un rôle clé dans la Révolution américaine

Washington est surtout connu pour son rôle central dans la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783). Nommé commandant en chef de l'Armée continentale en 1775, il a mené les troupes américaines à la victoire contre les forces britanniques. Sa persévérance, malgré les conditions extrêmement difficiles, a été un facteur décisif dans la réussite de la révolution.

Le premier président des États-Unis : Un héritage durable

La présidence et la création d'une nation

En 1789, George Washington est élu premier président des États-Unis. Son leadership a été crucial pour établir les fondements du gouvernement fédéral et pour instaurer des traditions politiques qui perdurent encore aujourd'hui. Il a notamment mis en place un cabinet présidentiel et a veillé à ce que le pouvoir exécutif reste équilibré face aux autres branches du gouvernement.

Un retrait volontaire du pouvoir

Après deux mandats, Washington a choisi de ne pas se représenter, établissant ainsi un précédent pour la limitation du pouvoir présidentiel. Son discours d'adieu en 1796 reste un texte fondateur, mettant en garde contre les divisions partisanes et les alliances étrangères trop étroites.

L'héritage de George Washington : Une icône intemporelle

Un symbole d'unité et de leadership

George Washington est souvent surnommé le "Père de la Nation" en raison de son rôle central dans la création des États-Unis. Son leadership, son intégrité et sa vision ont laissé une marque indélébile sur l'histoire américaine.

Des monuments et des hommages

Aujourd'hui, de nombreux monuments, dont le célèbre Washington Monument à Washington, D.C., rendent hommage à sa mémoire. Son visage orne également le billet d'un dollar et la pièce de 25 cents, symbolisant son importance dans la culture américaine.

L'Architecte de l'Indépendance Américaine

La naissance de George Washington en 1732 a marqué le début d'une vie extraordinaire qui a profondément influencé le cours de l'histoire. De ses humbles débuts en Virginie à son rôle de premier président des États-Unis, Washington incarne les valeurs de courage, de persévérance et de dévouement à la nation. Son héritage continue d'inspirer des générations, rappelant l'importance du leadership et de l'unité dans la construction d'une nation.

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

L’année 1966 marque une étape cruciale dans l’évolution des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes. À travers le monde, des réformes politiques, des avancées législatives et des mouvements sociaux accélèrent le processus d’émancipation féminine. Ce tournant décisif s’inscrit dans un contexte de revendications croissantes pour l’égalité et la reconnaissance des droits civils et professionnels des femmes.

Contexte Historique

Un Monde en Pleine Mutation

Les années 1960 sont une période de profonds bouleversements sociaux et culturels. La montée des mouvements féministes, les revendications pour l’égalité salariale et l’accès aux postes de responsabilité marquent cette décennie. Aux États-Unis, en Europe et ailleurs, des voix s’élèvent pour dénoncer les discriminations et exiger des réformes concrètes.

L’Influence des Luttes Antérieures

Le féminisme des années 1960 s’appuie sur les acquis des générations précédentes. Le droit de vote conquis dans plusieurs pays au début du XXe siècle n’a pas suffi à garantir une égalité effective. L’accès aux études supérieures et aux professions qualifiées reste limité pour de nombreuses femmes. C’est dans ce contexte que 1966 devient une année charnière.

Événements Marquants de 1966

Création de la National Organization for Women (NOW)

Aux États-Unis, Betty Friedan et d’autres militantes fondent la National Organization for Women (NOW), une association qui joue un rôle clé dans la promotion des droits des femmes. L’objectif est d’obtenir une égalité réelle dans tous les domaines : travail, éducation, politique et famille.

Réformes Législatives en Europe

En France, des discussions s’intensifient sur l’égalité salariale et les droits des travailleuses. Au Royaume-Uni, le Equal Pay Act commence à être envisagé, ouvrant la voie à une adoption future de lois garantissant une équité professionnelle.

Changements dans le Monde du Travail

1966 voit également des avancées significatives pour l’émancipation économique des femmes. De nombreuses entreprises commencent à revoir leurs politiques d’embauche et de rémunération, sous la pression des mouvements féministes et syndicaux. Les premières discussions sur l’instauration d’un congé maternité généralisé émergent dans plusieurs pays.

Impacts et Héritage

Une Prise de Conscience Globale

Les événements de 1966 contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la question de l’égalité des sexes. Loin d’être une revendication marginale, cette question devient un enjeu majeur dans les débats politiques et sociaux.

L’Ouverture vers les Réformes Futures

L’impulsion donnée en 1966 conduit à des réformes majeures dans les décennies suivantes. La reconnaissance légale de l’égalité salariale, l’accès des femmes à des postes de pouvoir et l’évolution des mentalités découlent en grande partie des luttes amorcées à cette époque.

Vers l'Égalité des Sexes

L’année 1966 marque un tournant historique vers l’égalité des sexes en posant les bases de nombreuses réformes et avancées. Bien que des inégalités persistent encore aujourd’hui, cette année reste un symbole de progrès et de mobilisation. Elle rappelle l’importance de poursuivre les efforts pour garantir une égalité réelle et durable entre les femmes et les hommes.

Le 30 janvier 1948, l’Inde et le monde entier sont secoués par un événement tragique : l’assassinat de Mahatma Gandhi, figure emblématique de la non-violence et de la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Alors que le pays vient tout juste d’accéder à l’indépendance, la mort de Gandhi plonge la nation dans le deuil et soulève des questions profondes sur l’avenir de la paix et de l’unité en Inde. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences et l’héritage laissé par Gandhi.

Le Contexte Politique et Social en Inde

L’Indépendance de l’Inde et la Partition

En août 1947, l’Inde obtient son indépendance après des décennies de lutte contre la domination britannique. Cependant, cette indépendance s’accompagne de la partition du pays, donnant naissance à deux États distincts : l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition provoque des violences intercommunautaires massives, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

Le Rôle de Gandhi dans la Période Post-Indépendance

Malgré l’indépendance, Gandhi continue de prôner la paix et l’unité entre les communautés hindoues et musulmanes. Il s’oppose fermement aux violences et entreprend des jeûnes pour apaiser les tensions. Cependant, ses positions en faveur des musulmans lui valent l’hostilité de certains extrémistes hindous.

L’Assassinat de Gandhi

Les Circonstances de l’Attentat

Le 30 janvier 1948, alors qu’il se rend à une prière publique à New Delhi, Gandhi est assassiné par Nathuram Godse, un nationaliste hindou radical. Godse, membre d’un groupe extrémiste, reproche à Gandhi sa tolérance envers les musulmans et sa politique de non-violence, qu’il considère comme une faiblesse.

Les Motivations de l’Assassin

Nathuram Godse et ses complices estiment que Gandhi a trahi la cause hindoue en soutenant la partition et en défendant les droits des musulmans. Pour eux, l’assassinat est un acte politique destiné à éliminer un obstacle à leur vision d’une Inde exclusivement hindoue.

Les Réactions à l’Assassinat

La mort de Gandhi provoque une onde de choc en Inde et dans le monde entier. Des millions de personnes pleurent la disparition de celui qu’ils appelaient affectueusement le « Mahatma » (la grande âme). Le gouvernement indien déclare un deuil national, et des funérailles grandioses sont organisées.

Les Conséquences de l’Assassinat de Ghandhi

L’Impact sur l’Unité Nationale

L’assassinat de Gandhi met en lumière les divisions profondes qui traversent la société indienne. Bien que sa mort renforce temporairement le sentiment d’unité, les tensions communautaires persistent et continuent de menacer la stabilité du pays.

Le Procès des Assassins

Nathuram Godse et son complice Narayan Apte sont jugés et condamnés à mort. Leur procès révèle l’existence d’un réseau d’extrémistes hindous déterminés à éliminer ceux qu’ils considèrent comme des traîtres à la cause nationale.

L’Héritage de Gandhi

Malgré sa mort, l’héritage de Gandhi reste vivant. Sa philosophie de la non-violence (ahimsa) et son engagement en faveur de la justice sociale continuent d’inspirer des mouvements pacifistes à travers le monde, notamment celui de Martin Luther King aux États-Unis et de Nelson Mandela en Afrique du Sud.

Un Apôtre de la Non-Violence

L’assassinat de Mahatma Gandhi le 30 janvier 1948 est une tragédie qui marque un tournant dans l’histoire de l’Inde. En éliminant l’apôtre de la non-violence, ses assassins ont tenté de faire taire une voix puissante pour la paix et l’unité. Pourtant, l’héritage de Gandhi perdure, rappelant au monde que la lutte pour la justice et la liberté ne peut se faire sans compassion et respect de l’humanité.

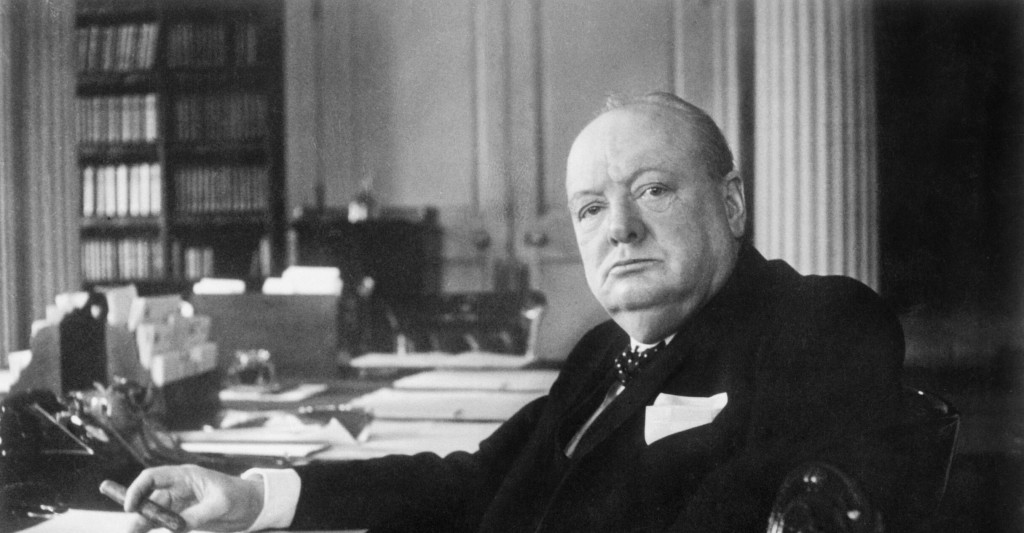

Le 24 janvier 1965, le monde perdait l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle : Winston Churchill. L’ancien Premier ministre britannique, célèbre pour son rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale, s’est éteint à l’âge de 90 ans. Son héritage politique et son influence sur l’histoire moderne restent indélébiles.

Winston Churchill : Un Homme d’État Hors du Commun

Une Carrière Politique Exceptionnelle

Avant de devenir une icône mondiale, Churchill a gravi les échelons du pouvoir en occupant divers postes gouvernementaux. Député dès 1900, il fut successivement ministre du Commerce, de l’Intérieur et de la Marine, avant de prendre les rênes du pays en 1940.

Le Leader Inébranlable du Temps de Guerre

Durant la Seconde Guerre mondiale, son charisme, ses discours inspirants et sa détermination ont galvanisé la résistance britannique face à l’Allemagne nazie. Son célèbre appel à "ne jamais capituler" a marqué l’histoire et renforcé le moral de la nation.

Un Homme de Lettres et un Esprit Visionnaire

Un Orateur et Écrivain de Talent

En plus d’être un stratège politique, Churchill était un écrivain prolifique. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1953, il a rédigé de nombreux ouvrages, dont ses mémoires sur la guerre, qui restent des références historiques incontournables.

Un Européen Avant l’Heure

Visionnaire, il fut l’un des premiers à prôner l’unité européenne après la guerre. Son célèbre discours de Zurich en 1946 appelait à la création des « États-Unis d’Europe » pour éviter de nouveaux conflits.

La Fin d’une Ère : Churchill et Son Héritage

Ses Derniers Années

Après un dernier mandat comme Premier ministre entre 1951 et 1955, Churchill se retire progressivement de la vie politique. Son état de santé décline dans les années 1960, et il finit par s’éteindre à son domicile de Londres en janvier 1965.

Des Funérailles Nationales et un Hommage Planétaire

Son décès déclenche un immense élan de reconnaissance. Ses funérailles, organisées à la cathédrale Saint-Paul, rassemblent chefs d’État, dignitaires et citoyens venus du monde entier pour honorer sa mémoire.

L’Adieu à Winston Churchill : Un Héritage Intact

Winston Churchill restera à jamais une figure emblématique de l’histoire contemporaine. Son courage en temps de guerre, son éloquence et sa vision politique ont façonné le XXe siècle. Cinquante ans après sa disparition, son influence perdure et inspire encore les générations actuelles.

Le 18 janvier 1800 marque une étape décisive dans l'histoire économique et financière de la France avec la création de la Banque de France. Fondée sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, cette institution devait stabiliser le système monétaire français et restaurer la confiance dans l'économie après les turbulences révolutionnaires. Comment et pourquoi cette banque a-t-elle vu le jour ? Quels étaient ses objectifs et son impact sur la société française ? Cet article revient sur les origines et les premières années de cette institution qui demeure aujourd’hui un acteur central de la politique monétaire.

Contexte économique et politique de la fin du XVIIIe siècle

Les turbulences financières de la Révolution

La Révolution française a profondément bouleversé l'économie du pays. L'État, criblé de dettes, avait tenté de remédier à la crise en émettant des assignats, une monnaie papier garantissant la valeur des biens nationaux. Cependant, l'inflation galopante et la défiance envers ce système ont rapidement mené à l’effondrement du crédit public et à un chaos financier.

Bonaparte face à la nécessité d'une réforme monétaire

Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, la France est en proie à une instabilité économique majeure. Le besoin d'une institution capable de centraliser l'émission monétaire et d'assurer la stabilité du système financier se fait pressant. C'est dans ce contexte que la Banque de France voit le jour le 18 janvier 1800.

La fondation de la Banque de France

Un projet inspiré des modèles européens

Bonaparte s’inspire des banques centrales européennes, notamment la Banque d’Angleterre, pour concevoir une institution privée mais placée sous contrôle étatique. Il s’appuie sur des financiers influents et des banquiers parisiens pour bâtir cette nouvelle structure.

Objectifs et missions initiales

La Banque de France reçoit plusieurs missions clés dès sa création :

-

Émettre une monnaie fiable et encadrer sa circulation.

-

Stabiliser l'économie en finançant les besoins de l'État.

-

Faciliter le crédit aux entreprises et aux particuliers.

-

Rétablir la confiance du public envers le système bancaire.

-

Les premiers défis et l'évolution de l'institution

-

Les premières années : Une adaptation progressive

Dans un premier temps, la Banque de France est principalement au service des grandes institutions et du gouvernement. Cependant, Napoléon souhaite étendre son rôle pour toucher davantage l'économie nationale. En 1803, elle obtient le monopole de l’émission des billets de banque à Paris, consolidant ainsi son rôle central.

Vers une institution d'État

Si la Banque de France demeure initialement une entité privée, son rapprochement progressif avec l’État en fait un outil stratégique de la politique économique du pays. Elle deviendra plus tard une véritable banque centrale, jouant un rôle fondamental dans la régulation monétaire.

Héritage et influence actuelle

Un pilier du système financier français

Depuis sa création, la Banque de France a évolué pour s’adapter aux défis économiques contemporains. Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial au sein de l’Eurosystème et contribue à la mise en œuvre des politiques monétaires de la zone euro.

Un modèle qui a traversé les siècles

Malgré les réformes et les crises, la Banque de France reste une institution clé du paysage économique français. Son rôle dans la gestion de l’inflation, le contrôle du crédit et la supervision des banques en fait un acteur incontournable.

Marque un tournant dans l’histoire économique française

La création de la Banque de France le 18 janvier 1800 a marqué un tournant dans l’histoire économique française. Née d’un besoin de stabilité après les troubles révolutionnaires, elle a su évoluer pour devenir une référence en matière de politique monétaire. Plus de deux siècles après sa fondation, son influence demeure essentielle dans la régulation financière et l’accompagnement de l’économie nationale et européenne.

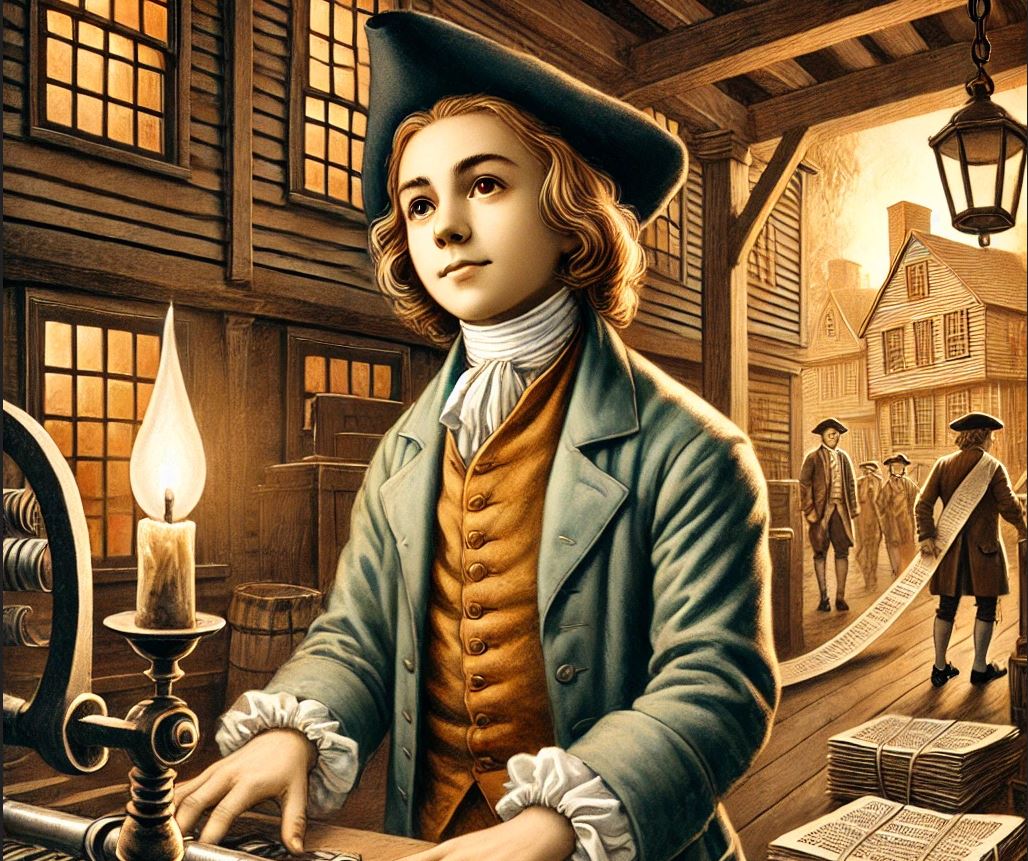

Le 17 janvier 1706, naît à Boston, dans la colonie du Massachusetts, un homme qui marquera profondément l’histoire des États-Unis et du monde : Benjamin Franklin. À la fois imprimeur, écrivain, scientifique, diplomate et homme politique, il incarne l’esprit des Lumières et contribue à l’indépendance américaine. Cet article revient sur les origines et les premières années de cet esprit novateur.

Un Enfant du Nouveau Monde

Une Famille Nombreuse et Modeste

Benjamin Franklin voit le jour dans une famille nombreuse. Son père, Josiah Franklin, est un modeste fabricant de chandelles et de savons, tandis que sa mère, Abiah Folger, élève leurs nombreux enfants avec rigueur. Benjamin est le quinzième d’une fratrie de dix-sept enfants, grandissant dans un environnement où l’éducation est valorisée, mais où les ressources financières sont limitées.

Une Éducation Brève mais Marquante

Bien que passionné par les livres et avide de connaissances, le jeune Franklin quitte l’école à l’âge de 10 ans pour aider son père dans son atelier. Il apprend cependant en autodidacte, développant un goût prononcé pour la lecture et la réflexion philosophique.

L’Apprentissage du Métier d’Imprimeur

Un Début dans l’Imprimerie

À 12 ans, Benjamin Franklin devient apprenti chez son frère aîné James Franklin, imprimeur et éditeur d’un journal local, le New England Courant. Ce travail lui permet d’accéder à une grande diversité de textes et d’aiguiser son esprit critique.

Premiers Écrits et Émancipation

Passionné par l’écriture, Franklin rédige anonymement des articles sous le pseudonyme de Silence Dogood, dénonçant les travers de la société coloniale. Ses textes rencontrent un certain succès, mais son frère refuse de le reconnaître comme un véritable écrivain. À 17 ans, Benjamin décide alors de fuir Boston pour chercher fortune ailleurs.

Une Nouvelle Vie à Philadelphie

Un Départ Audacieux

En 1723, Franklin s’installe à Philadelphie, une ville dynamique où il trouve rapidement du travail dans une imprimerie. Son intelligence et son ambition lui permettent de se faire un nom dans le milieu des publications.

Un Voyage en Angleterre

Grâce à son talent et aux opportunités qu’il saisit, il part à Londres en 1724 pour perfectionner ses compétences d’imprimeur. Ce séjour l’ouvre aux idées des Lumières européennes, qui influenceront profondément sa pensée et ses engagements futurs.

Premières Réussites et Début d’une Carrière Prometteuse

De retour en Pennsylvanie, Franklin ouvre sa propre imprimerie et fonde en 1729 le journal The Pennsylvania Gazette, qui devient rapidement un des plus influents de la colonie. Il publie également Poor Richard’s Almanack, un recueil de maximes et de conseils pratiques, qui connaît un immense succès.

Son ascension ne fait que commencer. À la fois entrepreneur, inventeur et futur homme d’État, Benjamin Franklin deviendra l’un des pères fondateurs des États-Unis.

Un Visionnaire des Lumières

La naissance de Benjamin Franklin en 1706 marque l’arrivée d’un esprit hors du commun, dont les contributions à la science, à la politique et à la culture influenceront durablement l’histoire. De son apprentissage difficile à son ascension fulgurante, ses premières années démontrent déjà une curiosité insatiable et une détermination sans faille. L’homme qui deviendra diplomate, inventeur et révolutionnaire n’était encore qu’un jeune apprenti, avide de savoir et prêt à changer le monde.

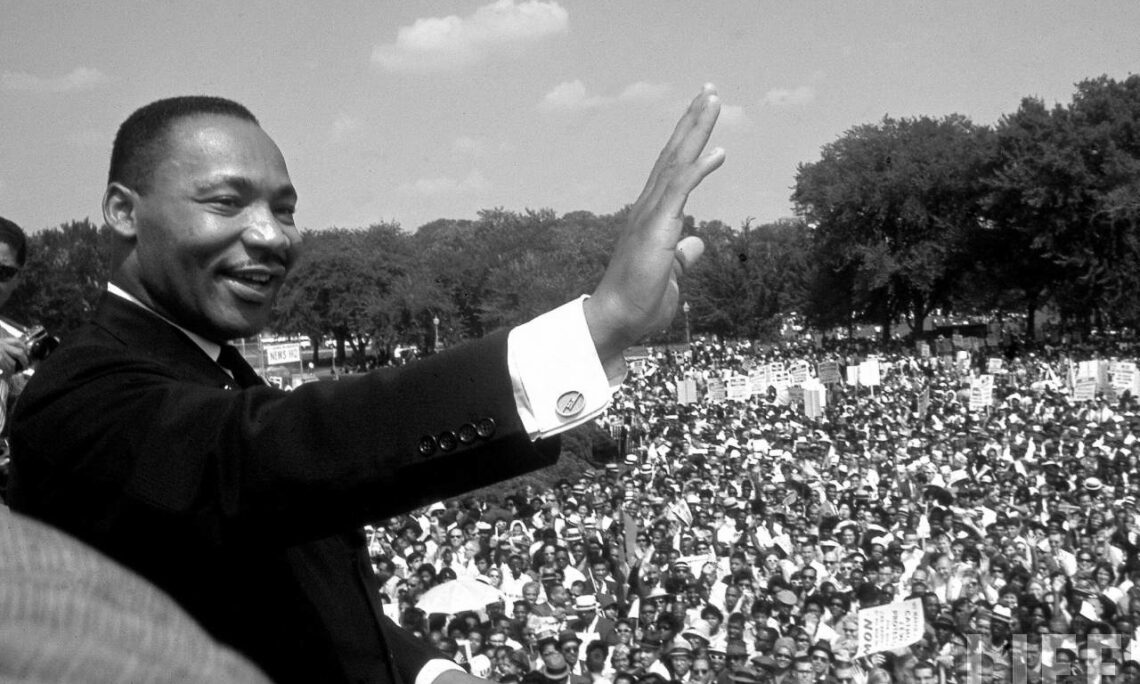

Le 15 janvier 1929 marque la naissance d’un homme qui allait changer le cours de l’histoire : Martin Luther King Jr. Leader charismatique et militant des droits civiques, il a incarné la lutte pacifique contre la ségrégation raciale et les inégalités sociales aux États-Unis. Cet article revient sur les débuts de cet homme visionnaire, son engagement pour la justice et son héritage durable dans le monde entier.

Une Enfance entre Foi et Injustice

Le berceau de la foi

Martin Luther King Jr. naît à Atlanta, en Géorgie, dans une famille profondément ancrée dans la foi chrétienne. Son père, pasteur, joue un rôle clé dans son éducation morale et spirituelle, inculquant des valeurs d’amour, de justice et de non-violence.

Le poids de la ségrégation

Dès son plus jeune âge, il fait l’expérience des discriminations raciales imposées par les lois Jim Crow. Ces injustices marquent son esprit et nourrissent sa détermination à œuvrer pour un monde plus égalitaire.

Les Études et l’Éveil d’une Conscience Sociale

Un brillant parcours académique

Après avoir obtenu son diplôme en sociologie, King poursuit des études de théologie. Il est influencé par des penseurs tels que Mahatma Gandhi, dont les principes de non-violence deviendront le pilier de sa philosophie de lutte.

Le début de l’activisme

C’est au cours de ses études que King commence à comprendre l’importance d’une mobilisation collective pour changer la société. Il s’implique dans des mouvements prônant l’égalité raciale et prépare le terrain pour son futur leadership.

Le Visionnaire qui a Changé le Monde

Le pasteur devient un leader

En 1955, King émerge sur la scène nationale lors du boycott des bus de Montgomery, un mouvement déclenché par Rosa Parks. Sa capacité à inspirer par ses discours et son engagement pour la non-violence en font rapidement une figure emblématique.

Un combat pacifique mais ferme

À travers des actions comme les marches de Selma et son discours historique I Have a Dream, Martin Luther King Jr. devient le visage de la lutte contre l’injustice raciale, galvanisant des millions de personnes à travers les États-Unis et le monde.

L’Héritage d’un Homme d’Exception

Un prix Nobel pour la paix

En 1964, à seulement 35 ans, Martin Luther King Jr. reçoit le prix Nobel de la paix. Cet honneur souligne l’impact de son engagement pour une société plus juste et pacifique.

Un héritage durable

Assassiné en 1968, son message résonne toujours. Aux États-Unis, la journée du 15 janvier est célébrée comme un jour férié fédéral en son honneur. Ses idées continuent d’inspirer les mouvements pour les droits humains à travers le monde.

Les Premiers Pas d’un Héros

Martin Luther King Jr. est plus qu’un nom dans l’histoire : il incarne un idéal de justice, de paix et de persévérance face à l’adversité. Né dans un monde marqué par l’oppression, il a su transformer la douleur en espoir et la division en unité. Son héritage nous rappelle que même les défis les plus grands peuvent être surmontés par la force des idées et de l’humanité.

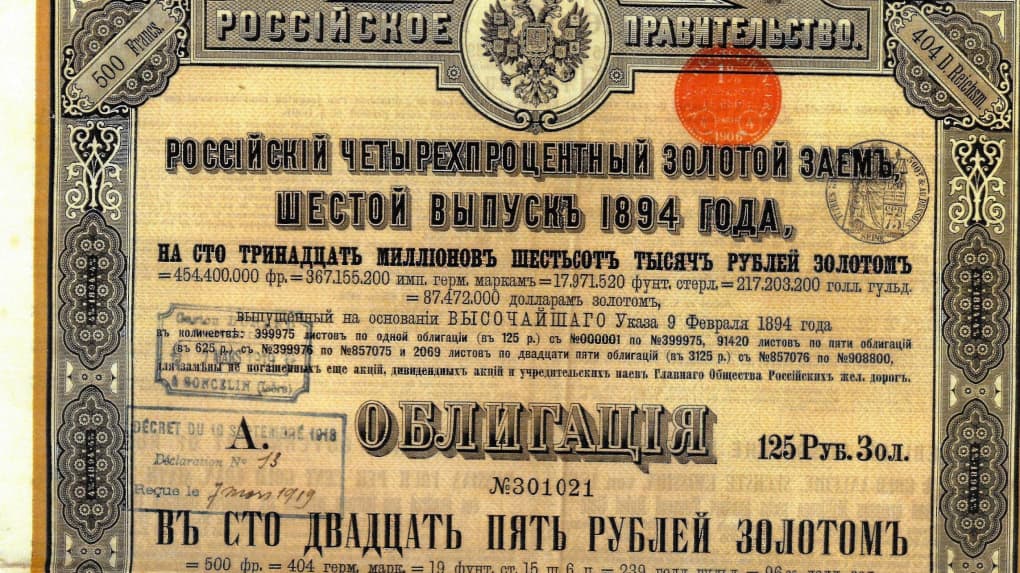

Le 14 janvier 1918 marque un tournant décisif dans l'histoire économique et politique de la Russie. Les Soviets, désormais au pouvoir après la Révolution d'Octobre, prennent une décision radicale : annuler les emprunts contractés par les régimes tsaristes. Cette mesure symbolise la rupture avec l’ancien régime et soulève une onde de choc à l’international. Dans cet article, nous explorons le contexte, les motivations et les conséquences de cet acte révolutionnaire.

Une Russie en Pleine Mutation

Le poids des emprunts sous l'Empire tsariste

Durant les décennies précédant la Révolution, la Russie impériale avait accumulé d'importants emprunts auprès des investisseurs étrangers, principalement français. Ces fonds avaient financé les infrastructures, l'industrie et l'effort de guerre.

La Révolution de 1917 : Fin de l'Empire, début du chaos

Avec l’abdication de Nicolas II et la montée au pouvoir des bolcheviks, la Russie entre dans une période de transformations profondes. L'annulation des dettes s'inscrit dans une volonté de rompre avec le passé tsariste.

La Décision du 14 Janvier 1918 : Une Rupture Économique

Un acte politique audacieux

L'annulation des emprunts par le décret soviétique vise à affirmer la souveraineté économique et à rejeter l'héritage des Tsars. Pour Lénine et ses partisans, il s'agit d'une étape cruciale vers l'établissement d'un État socialiste.

Une trahison aux yeux des créanciers étrangers

Les investisseurs, notamment en France, se sentent floués. Les "emprunts russes" représentaient une part importante de leur épargne, et cette décision entraîne une crise de confiance dans les relations internationales.

Les Répercussions : Entre Tensions et Transformation

Un isolement diplomatique

L'annulation des dettes contribue à l’isolement de la jeune république soviétique. Les puissances occidentales, déjà méfiantes envers le régime bolchevik, considèrent cet acte comme une provocation.

L’impact sur les investisseurs français

En France, des centaines de milliers de petits épargnants voient leurs économies anéanties. La question des emprunts russes deviendra un point de tension majeur dans les relations franco-soviétiques pendant des décennies.

Un Choc Politique et Économique

Le 14 janvier 1918, les Soviets ont posé un acte symbolique qui reflétait leur volonté de bâtir une société nouvelle, libérée des chaînes du passé. Cette décision, bien que radicale, a marqué un tournant dans l’histoire économique mondiale. Elle illustre les sacrifices et les bouleversements nécessaires à la naissance de l’Union soviétique. Plus d’un siècle plus tard, elle reste un épisode marquant, témoignant de l’intersection entre politique et économie dans les moments révolutionnaires.

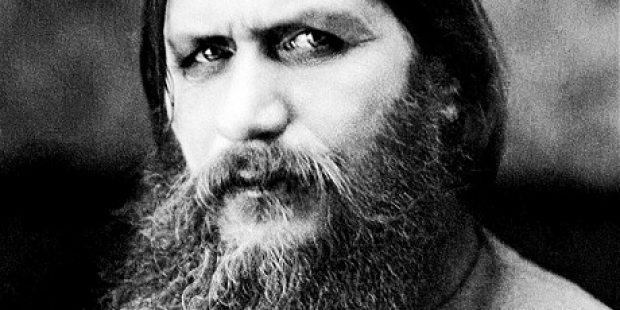

Le 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, figure énigmatique et controversée de la Russie impériale, est assassiné à Saint-Pétersbourg. Proche de la famille impériale, Raspoutine suscitait autant d’admiration que de haine, en raison de son influence sur le tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra. Son meurtre, orchestré par un groupe d’aristocrates, reste l’un des événements les plus marquants et mystérieux de l’histoire russe. Cet article revient sur les circonstances de cet assassinat, ses motivations et son impact sur l’Empire russe.

Raspoutine : Un Homme de Mystères

Une Ascension Improbable

Né en 1869 dans un village sibérien, Grigori Raspoutine mène une vie de paysan avant de se tourner vers la religion et le mysticisme. Doué d’un charisme exceptionnel, il acquiert une réputation de guérisseur et finit par attirer l’attention de la famille impériale en 1905.

Une Influence Contestée à la Cour

Raspoutine devient un conseiller spirituel de l’impératrice Alexandra, qui croit fermement en sa capacité à soigner son fils Alexis, atteint d’hémophilie. Son influence grandissante sur les affaires politiques et ses mœurs douteuses provoquent une méfiance et une hostilité croissantes parmi les aristocrates et les politiques.

Le Complot contre Raspoutine

Les Motivations des Conspirateurs

Un groupe d’aristocrates, dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, voit en Raspoutine une menace pour la stabilité de l’Empire russe. Ils l’accusent de manipuler la famille impériale et d’affaiblir l’autorité du tsar.

La Nuit de l’Assassinat

Le 30 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais de Ioussoupov sous prétexte d’une soirée. Là, il est empoisonné avec du cyanure dissimulé dans des pâtisseries. Cependant, le poison semble inefficace, ce qui pousse les conspirateurs à lui tirer dessus. Malgré cela, Raspoutine tente de fuir, mais est rattrapé, battu et finalement jeté dans la rivière Moïka, où il succombe à la noyade.

Les Conséquences d’un Meurtre

L’Échec d’un Complot Politique

Bien que les conspirateurs espéraient affaiblir l’influence impériale en éliminant Raspoutine, son assassinat a eu l’effet inverse. L’impératrice Alexandra, dévastée, se referma davantage sur elle-même, tandis que la popularité du tsar continua de décliner.

Une Russie en Pleine Tourmente

Moins d’un an après la mort de Raspoutine, la révolution éclate en Russie, entraînant la chute de la monarchie et l’exécution de la famille impériale. L’assassinat de Raspoutine symbolise les tensions internes qui précédaient la fin de l’Empire russe.

Un Personnage et un Mythe

Une Figure Controversée

Pour certains, Raspoutine est un manipulateur opportuniste ayant exploité la crédulité de la famille impériale. Pour d’autres, il est un bouc émissaire, accusé à tort de tous les maux de la cour.

Une Légende Durable

L’histoire de Raspoutine a inspiré d’innombrables livres, films et chansons, alimentant sa légende de moine mystique et insaisissable. Son assassinat, entouré de mystères et de récits contradictoires, continue de fasciner historiens et grand public.

La Fin Tragique d’un Mystique Influent

L’assassinat de Grigori Raspoutine marque la fin d’une époque où la monarchie russe vacillait sous le poids de ses contradictions et de ses erreurs. Mystique pour les uns, manipulateur pour les autres, Raspoutine incarne une figure complexe dont l’élimination n’a fait qu’accélérer la chute de l’Empire russe.

Jeanne Antoinette Poisson, connue sous le nom de Madame de Pompadour, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire française. Née en 1721, elle devient la favorite officielle du roi Louis XV, influençant non seulement la cour de Versailles, mais aussi les arts, la politique et la culture de son époque. Cet article explore son parcours extraordinaire, ses contributions majeures et son rôle dans l’histoire de France.

Les Origines Modestes d’une Femme Ambitieuse

Une Jeunesse Prometteuse

Jeanne Antoinette Poisson naît le 29 décembre 1721 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son éducation est soignée, grâce au soutien financier d’un riche protecteur, ce qui lui permet de développer ses talents en arts, musique et conversation, des qualités essentielles pour briller à la cour.

Un Mariage Stratégique

En 1741, elle épouse Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles, un mariage qui renforce sa position sociale. C’est durant cette période qu’elle fréquente les salons parisiens, où elle se fait remarquer pour son esprit vif et sa beauté.

La Rencontre avec Louis XV

Une Entrée à la Cour

En 1745, Jeanne attire l’attention du roi Louis XV lors d’un bal masqué. Séduit par son charme et son intelligence, le roi la fait installer à Versailles. Rapidement, elle obtient le titre de marquise de Pompadour, officialisant son rôle de favorite royale.

Une Favorite Pas Comme les Autres

Contrairement à d’autres favorites, Madame de Pompadour ne se limite pas à une relation sentimentale. Elle devient une confidente et conseillère politique du roi, influençant des décisions importantes, notamment dans les affaires diplomatiques et culturelles.

Une Protectrice des Arts et des Lettres

Une Mécène Incontournable

Madame de Pompadour est une grande protectrice des arts. Elle soutient des artistes tels que François Boucher et des philosophes comme Voltaire. Son goût pour l’architecture et le design se manifeste dans la construction de bâtiments emblématiques, comme le Petit Trianon.

L’Art de Vivre à la Française

Sous son influence, le style rococo atteint son apogée. Elle favorise le développement des manufactures royales, notamment celle de Sèvres, qui produit des porcelaines luxueuses. Sa passion pour l’élégance et l’innovation contribue à façonner l’image raffinée de la cour de Versailles.

Une Figure Contestée

Les Critiques et la Jalousie

Madame de Pompadour ne fait pas l’unanimité à la cour. Issue de la bourgeoisie, elle est souvent critiquée par l’aristocratie, qui lui reproche son ascension fulgurante et son influence sur le roi. Malgré cela, elle maintient sa position grâce à sa finesse et à son sens politique.

Un Rôle Politique Controversé

Bien qu’elle ne soit pas officiellement impliquée dans le gouvernement, son rôle de conseillère suscite des débats. Certains la blâment pour des décisions militaires ou économiques, tandis que d’autres saluent son pragmatisme et son soutien aux Lumières.

Le Déclin et l’Héritage

Les Dernières Années

Madame de Pompadour souffre de problèmes de santé dans ses dernières années. Elle meurt en 1764 à l’âge de 42 ans, laissant Louis XV profondément attristé. Son décès marque la fin d’une époque, mais son influence perdure.

Une Héritière des Lumières

Son mécénat et son rôle à la cour ont façonné une partie de l’héritage culturel français. Aujourd’hui encore, elle est reconnue comme une figure emblématique de l’art, de la mode et de la diplomatie du XVIIIe siècle.

La Favorite qui Changea Versailles

Jeanne Antoinette Poisson, dite Madame de Pompadour, incarne l’intelligence et l’élégance à la cour de Louis XV. Par son ascension exceptionnelle et son impact durable sur les arts et la politique, elle reste une figure incontournable de l’histoire française.