Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Mystères criminels

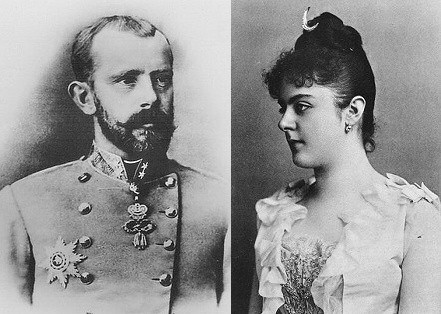

Le 30 janvier 1889, un événement tragique et mystérieux secoue l’Empire austro-hongrois : la mort de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg, héritier du trône, et de sa jeune maîtresse, Marie Vetsera, dans le pavillon de chasse de Mayerling. Cette histoire, mêlant amour, politique et désespoir, reste l’une des énigmes les plus fascinantes de l’histoire européenne. Retour sur les faits, les hypothèses et les répercussions de ce drame qui a marqué la fin du XIXe siècle.

Les Protagonistes du Drame

L’Archiduc Rodolphe : Un Héritier Tourmenté

Fils unique de l’empereur François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth, dite Sissi, Rodolphe est destiné à régner sur l’Empire austro-hongrois. Cependant, derrière son statut prestigieux se cache un homme en proie à des conflits intérieurs. Libéral dans un empire conservateur, il se sent étouffé par les obligations de sa position et entretient des relations tendues avec son père. Ses idées politiques progressistes et son mariage malheureux avec la princesse Stéphanie de Belgique le poussent à chercher du réconfort ailleurs.

Marie Vetsera : Une Jeune Femme Éprise

Marie Vetsera, issue d’une famille aristocratique, est une jeune femme de 17 ans fascinée par le charisme de l’archiduc. Leur relation, bien que brève, est intense et passionnée. Marie, naïve et romantique, voit en Rodolphe une échappatoire à la monotonie de sa vie. Cependant, leur amour est condamné dès le départ, tant par les conventions sociales que par les tensions politiques de l’époque.

La Nuit Tragique à Mayerling

Les Derniers Jours

Fin janvier 1889, Rodolphe invite Marie à le rejoindre dans son pavillon de chasse à Mayerling, situé dans les bois près de Vienne. Les témoignages des serviteurs et des proches décrivent une atmosphère étrange, marquée par des conversations secrètes et des comportements inhabituels. Rodolphe semble préoccupé, voire désespéré.

Le Matin du 30 Janvier

Le 30 janvier au matin, les corps de Rodolphe et Marie sont découverts dans leur chambre. La version officielle, rapidement diffusée par la cour impériale, évoque un suicide. Selon cette thèse, Rodolphe aurait tué Marie avant de se donner la mort. Cependant, les circonstances exactes de leur mort restent floues, alimentant les spéculations.

Les Théories et les Mystères

Le Suicide Romantique

La théorie la plus répandue est celle d’un pacte suicidaire. Rodolphe, déprimé par ses échecs politiques et personnels, aurait convaincu Marie de mourir avec lui. Cette version est soutenue par des lettres attribuées à Marie, dans lesquelles elle exprime son désir de suivre Rodolphe dans la mort.

Les Hypothèses Alternatives

D’autres théories suggèrent un assassinat politique. Rodolphe, critique envers l’establishment, aurait pu représenter une menace pour certains cercles du pouvoir. Certains historiens évoquent également une possible implication de services secrets étrangers, bien que ces hypothèses manquent de preuves tangibles.

Les Zones d’Ombre

Malgré les enquêtes, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi la cour impériale a-t-elle tenté d’étouffer l’affaire ? Qu’est-il vraiment arrivé dans la chambre de Mayerling ? Les archives et les témoignages de l’époque restent partiels, laissant place à l’imagination et aux interprétations.

Les Répercussions Historiques

Une Succession Compromise

La mort de Rodolphe prive l’Empire austro-hongrois de son héritier direct. François-Joseph Ier doit désigner son neveu, l’archiduc François-Ferdinand, comme successeur. Cette décision aura des conséquences dramatiques, notamment avec l’assassinat de François-Ferdinand en 1914, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale.

Un Mythe Littéraire et Artistique

Le drame de Mayerling a inspiré de nombreuses œuvres, du théâtre au cinéma, en passant par la littérature. Il symbolise à la fois la fin d’une époque et la tragédie d’un amour impossible, captivant les esprits bien au-delà des frontières de l’Autriche-Hongrie.

Une Mort Énigmatique

Le mystère de Mayerling continue de fasciner plus d’un siècle après les faits. Entre romance tragique et intrigue politique, la mort de l’archiduc Rodolphe et de Marie Vetsera reste une énigme historique. Ce drame, marqué par des zones d’ombre et des interprétations contradictoires, incarne les tensions et les contradictions d’un empire à l’aube de son déclin.

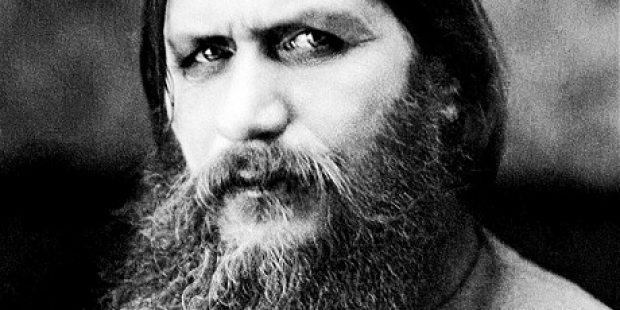

Le 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, figure énigmatique et controversée de la Russie impériale, est assassiné à Saint-Pétersbourg. Proche de la famille impériale, Raspoutine suscitait autant d’admiration que de haine, en raison de son influence sur le tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra. Son meurtre, orchestré par un groupe d’aristocrates, reste l’un des événements les plus marquants et mystérieux de l’histoire russe. Cet article revient sur les circonstances de cet assassinat, ses motivations et son impact sur l’Empire russe.

Raspoutine : Un Homme de Mystères

Une Ascension Improbable

Né en 1869 dans un village sibérien, Grigori Raspoutine mène une vie de paysan avant de se tourner vers la religion et le mysticisme. Doué d’un charisme exceptionnel, il acquiert une réputation de guérisseur et finit par attirer l’attention de la famille impériale en 1905.

Une Influence Contestée à la Cour

Raspoutine devient un conseiller spirituel de l’impératrice Alexandra, qui croit fermement en sa capacité à soigner son fils Alexis, atteint d’hémophilie. Son influence grandissante sur les affaires politiques et ses mœurs douteuses provoquent une méfiance et une hostilité croissantes parmi les aristocrates et les politiques.

Le Complot contre Raspoutine

Les Motivations des Conspirateurs

Un groupe d’aristocrates, dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, voit en Raspoutine une menace pour la stabilité de l’Empire russe. Ils l’accusent de manipuler la famille impériale et d’affaiblir l’autorité du tsar.

La Nuit de l’Assassinat

Le 30 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais de Ioussoupov sous prétexte d’une soirée. Là, il est empoisonné avec du cyanure dissimulé dans des pâtisseries. Cependant, le poison semble inefficace, ce qui pousse les conspirateurs à lui tirer dessus. Malgré cela, Raspoutine tente de fuir, mais est rattrapé, battu et finalement jeté dans la rivière Moïka, où il succombe à la noyade.

Les Conséquences d’un Meurtre

L’Échec d’un Complot Politique

Bien que les conspirateurs espéraient affaiblir l’influence impériale en éliminant Raspoutine, son assassinat a eu l’effet inverse. L’impératrice Alexandra, dévastée, se referma davantage sur elle-même, tandis que la popularité du tsar continua de décliner.

Une Russie en Pleine Tourmente

Moins d’un an après la mort de Raspoutine, la révolution éclate en Russie, entraînant la chute de la monarchie et l’exécution de la famille impériale. L’assassinat de Raspoutine symbolise les tensions internes qui précédaient la fin de l’Empire russe.

Un Personnage et un Mythe

Une Figure Controversée

Pour certains, Raspoutine est un manipulateur opportuniste ayant exploité la crédulité de la famille impériale. Pour d’autres, il est un bouc émissaire, accusé à tort de tous les maux de la cour.

Une Légende Durable

L’histoire de Raspoutine a inspiré d’innombrables livres, films et chansons, alimentant sa légende de moine mystique et insaisissable. Son assassinat, entouré de mystères et de récits contradictoires, continue de fasciner historiens et grand public.

La Fin Tragique d’un Mystique Influent

L’assassinat de Grigori Raspoutine marque la fin d’une époque où la monarchie russe vacillait sous le poids de ses contradictions et de ses erreurs. Mystique pour les uns, manipulateur pour les autres, Raspoutine incarne une figure complexe dont l’élimination n’a fait qu’accélérer la chute de l’Empire russe.

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari et plusieurs membres de sa famille, cette femme a fait l’objet d’un procès long et médiatisé, marqué par des rebondissements inattendus. L’acquittement final de Marie Besnard en 1961 reste à ce jour l’une des décisions judiciaires les plus controversées de l’histoire française. Cet article explore les grandes étapes de cette affaire, ses enjeux et son impact.

Le Contexte de l’Affaire Marie Besnard

1.1. Une Vie Apparemment Ordinaire

Marie Besnard, née Marie Davaillaud en 1896 à Loudun, dans la Vienne, semblait mener une vie paisible. Mariée en secondes noces à Léon Besnard, un homme aisé, elle vivait confortablement dans un environnement rural. Pourtant, des rumeurs de tensions familiales et des décès répétés dans son entourage commencent à alimenter la méfiance.

1.2. Les Premiers Soupçons

En 1947, la mort subite de Léon Besnard, suivie d’accusations portées par des proches, attire l’attention des autorités. Une enquête est ouverte, et les corps de plusieurs membres de la famille Besnard sont exhumés. Les analyses révèlent des traces d’arsenic dans plusieurs cas, déclenchant une onde de choc dans la petite ville de Loudun.

Les Procès et leurs Rebondissements

2.1. Un Procès Hors Norme

L’affaire Marie Besnard est marquée par trois procès distincts entre 1952 et 1961, un record à l’époque. Les audiences se déroulent dans une atmosphère tendue, alimentée par une couverture médiatique sans précédent. Les témoignages contradictoires et les expertises scientifiques divergentes brouillent les pistes, rendant le procès particulièrement complexe.

2.2. Les Doutes sur les Analyses

Une grande partie des accusations repose sur les résultats des analyses chimiques effectuées sur les corps exhumés. Cependant, des erreurs dans les procédures et des divergences entre experts viennent affaiblir la crédibilité de ces preuves. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le verdict final.

L’Acquittement Final

3.1. Une Décision Contestée

En 1961, après plus de 14 ans de procédure, Marie Besnard est finalement acquittée faute de preuves irréfutables. Ce verdict suscite de vives réactions, divisant l’opinion publique entre ceux qui voient en elle une innocente victime et ceux qui la considèrent comme une empoisonneuse habile ayant échappé à la justice.

3.2. Les Facteurs Déterminants

L’acquittement repose sur plusieurs éléments clés : l’absence de témoins directs, les failles dans les expertises scientifiques et l’incapacité des procureurs à établir un mobile clair. Cette combinaison d’incertitudes permet à Marie Besnard de recouvrer la liberté.

Héritage et Mystères

4.1. Une Affaire qui Marque les Annales

L’affaire Marie Besnard a profondément marqué le système judiciaire français, soulevant des questions sur la fiabilité des preuves scientifiques et la gestion des procès médiatisés. Elle reste une référence dans l’histoire criminelle, étudiée pour ses enseignements sur la présomption d’innocence et les erreurs judiciaires potentielles.

4.2. Une Femme au Centre des Polémiques

Après son acquittement, Marie Besnard retourne à Loudun où elle vit discrètement jusqu’à sa mort en 1980. Malgré les doutes persistants, elle maintient toujours son innocence. Le mystère autour de sa culpabilité ou de son innocence reste entier, alimentant encore aujourd’hui les débats et les analyses.

Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’acquittement de Marie Besnard en 1961 clôt une affaire judiciaire hors du commun, mais il ne met pas fin aux interrogations. Entre erreurs d’analyse, tensions sociales et fascination médiatique, l’affaire illustre les défis du système judiciaire face à des cas complexes. Marie Besnard, qu’elle ait été innocente ou coupable, incarne un mystère qui continue de fasciner et d’intriguer les passionnés d’histoire criminelle.

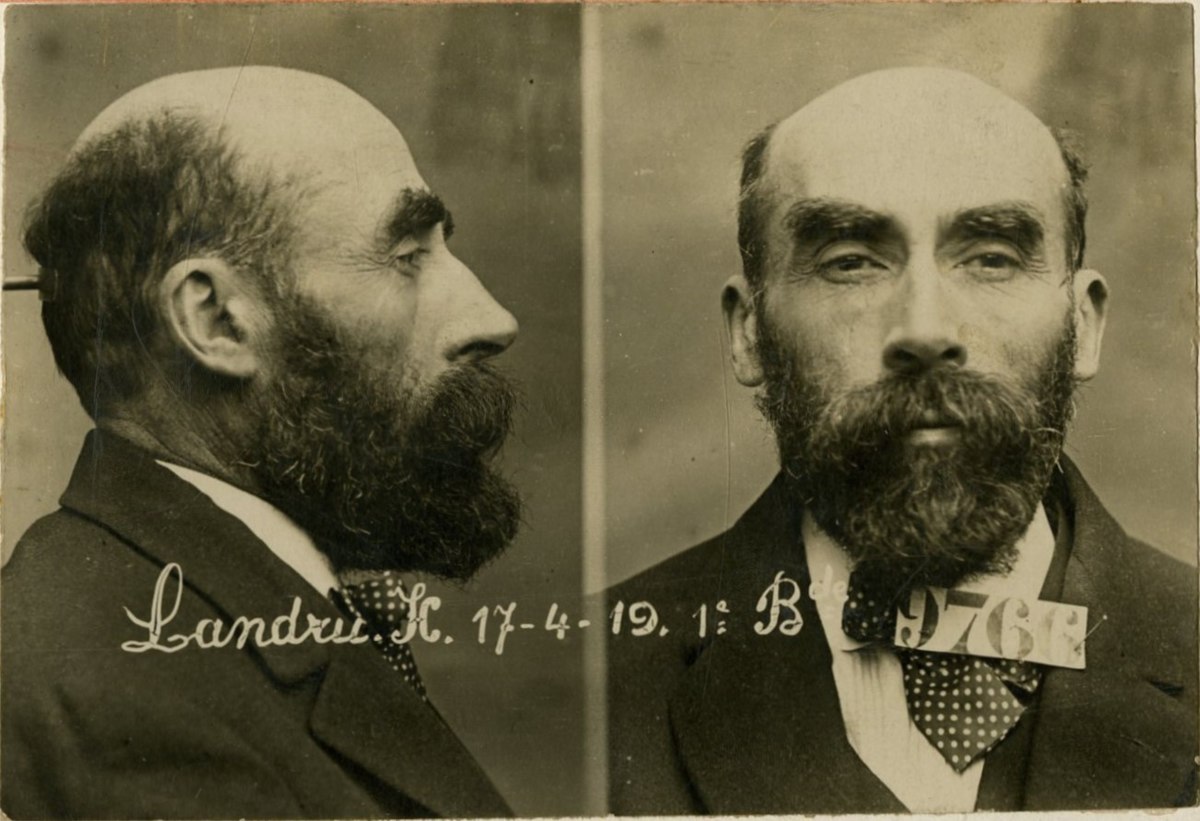

L'affaire Landru est l'une des plus célèbres de l'histoire criminelle française. Ce procès, qui a abouti à la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru en 1921, a fasciné et choqué l'opinion publique en raison de la personnalité du criminel et de la nature de ses crimes. Landru, surnommé "le Bluebeard de Gambais", est reconnu pour avoir séduit et tué une série de femmes, dont il a abusé de la confiance avant de les éliminer froidement. Son procès, largement médiatisé, a fait de lui une figure mythique du crime, un personnage complexe qui a captivé l'imaginaire populaire. Cet article revient sur les événements ayant conduit à l'affaire, le déroulement du procès et les répercussions de cette affaire sur la société française de l'époque.

L'Ascension d'Henri Landru, le Séducteur

Un homme au passé trouble

Henri Désiré Landru est né en 1869 à Paris dans une famille modeste. Avant de devenir l'un des criminels les plus notoires de son époque, il a mené une vie relativement ordinaire, ayant travaillé comme mécanicien et gérant d'un petit commerce. Toutefois, sa nature séductrice et son goût pour l'argent facile l'amènent à se tourner vers une série de femmes vulnérables, en grande partie des veuves ou des femmes isolées, qu'il rencontre par le biais d'annonces matrimoniales. Il parvient à leur inspirer une grande confiance avant de les exploiter et de les éliminer de manière brutale.

La méthode de Landru : séduction et manipulation

Landru se distingue par son habileté à manipuler ses victimes. Utilisant des charmes superficiels et un comportement attentionné, il séduit des femmes de la bourgeoisie et de la classe moyenne, souvent âgées et en quête de sécurité financière. Après avoir gagné leur confiance, il leur propose de se marier ou de partir en voyage. C’est à ce moment que ses crimes prennent place. Landru tue ensuite ses victimes, volent leurs biens et cachent leurs corps, rendant les disparitions presque impossibles à retracer dans un premier temps. Son habileté à échapper aux soupçons durant une longue période rend son cas particulièrement macabre et troublant.

L'Enquête et la Découverte des Crimes

Le début de l’enquête

L’affaire Landru éclate lorsqu'une femme, disparue depuis plusieurs mois, suscite des inquiétudes parmi ses proches. Un certain nombre de femmes ayant disparu dans les mêmes circonstances attire l’attention de la police, qui commence à établir des liens entre ces disparitions. En 1919, un enquêteur du nom de Raymond Dubois, intrigué par l’étrange disparition d'une de ses victimes, entreprend de faire des recherches sur les circonstances entourant la vie de Landru.

Les preuves accablantes

Au fur et à mesure de l’enquête, la police découvre que Landru avait non seulement séduit ces femmes, mais qu’il leur avait également menti sur sa situation financière, leur promettant une vie meilleure. L'enquête se concentre sur la maison de Gambais, où Landru accueillait ses victimes. En fouillant la maison, les enquêteurs trouvent des preuves accablantes : des effets personnels des victimes, des lettres de menaces, et des éléments permettant de relier Landru aux meurtres. La découverte de restes humains dans un four de la propriété suscite un choc profond, confirmant que les crimes de Landru ne sont pas seulement des disparitions, mais des meurtres froids et prémédités.

Le Procès de Landru

L'ouverture du procès

Le procès d'Henri Landru commence en 1921 et attire l'attention de toute la France, en raison de la nature sordide de ses crimes. Landru, surnommé "le Barbe Bleue de Gambais" en référence au personnage légendaire de conte, se défend en minimisant ses actes et en refusant de reconnaître la gravité de ses crimes. Au cours du procès, il adopte une attitude calme et détachée, jouant de son charisme et de sa tranquillité apparente pour tenter de convaincre les jurés de son innocence. Cependant, les preuves contre lui sont irréfutables.

La défense de Landru

Lors de son procès, Landru tente de se défendre en insistant sur le fait qu’il n’a pas tué ses victimes, mais que ces dernières sont parties volontairement. Il se décrit comme un homme mal compris, et certaines de ses déclarations semblent refléter une psychologie dénuée de remords. Cependant, la mise en lumière de ses manipulations et des preuves trouvées chez lui ne laissent que peu de place au doute. Les témoins, notamment des femmes qui ont survécu à ses tentatives de séduction, apportent des éléments cruciaux pour corroborer les accusations.

La Condamnation et l'Héritage de l'Affaire Landru

La condamnation à mort

Le 1er décembre 1921, Henri Landru est reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à la peine capitale. Le verdict choque la France, à la fois par la cruauté de ses crimes et la froideur de son attitude durant le procès. Landru est exécuté par guillotine le 25 février 1922, mettant ainsi fin à une affaire qui a marqué les esprits pendant des années. La lente découverte de ses crimes, son processus de séduction et son manque de remords ont fait de lui un personnage mythique dans l’histoire criminelle de France.

L’héritage de l’affaire Landru

L’affaire Landru a eu un impact profond sur la perception de la criminalité en France. Elle a mis en lumière la manière dont un homme apparemment respectable pouvait manipuler et tuer sans relâche. Landru est devenu une figure de l’imaginaire collectif, incarnant l’image du séducteur meurtrier, et son histoire continue d’inspirer des œuvres littéraires, cinématographiques et télévisées. Son nom reste associé à l’un des meurtres les plus choquants et médiatisés du début du XXe siècle.

Le Séducteur Meurtrier

L’affaire Landru, et la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru, restent parmi les événements criminels les plus marquants de l’histoire de France. À travers l’histoire de ce séducteur meurtrier, c’est une réflexion sur la manipulation, la séduction et la brutalité humaine qui se dessine. Bien que l’affaire ait pris fin par la condamnation à mort de Landru, son héritage macabre perdure à travers la mémoire collective et la fascination pour ses crimes.

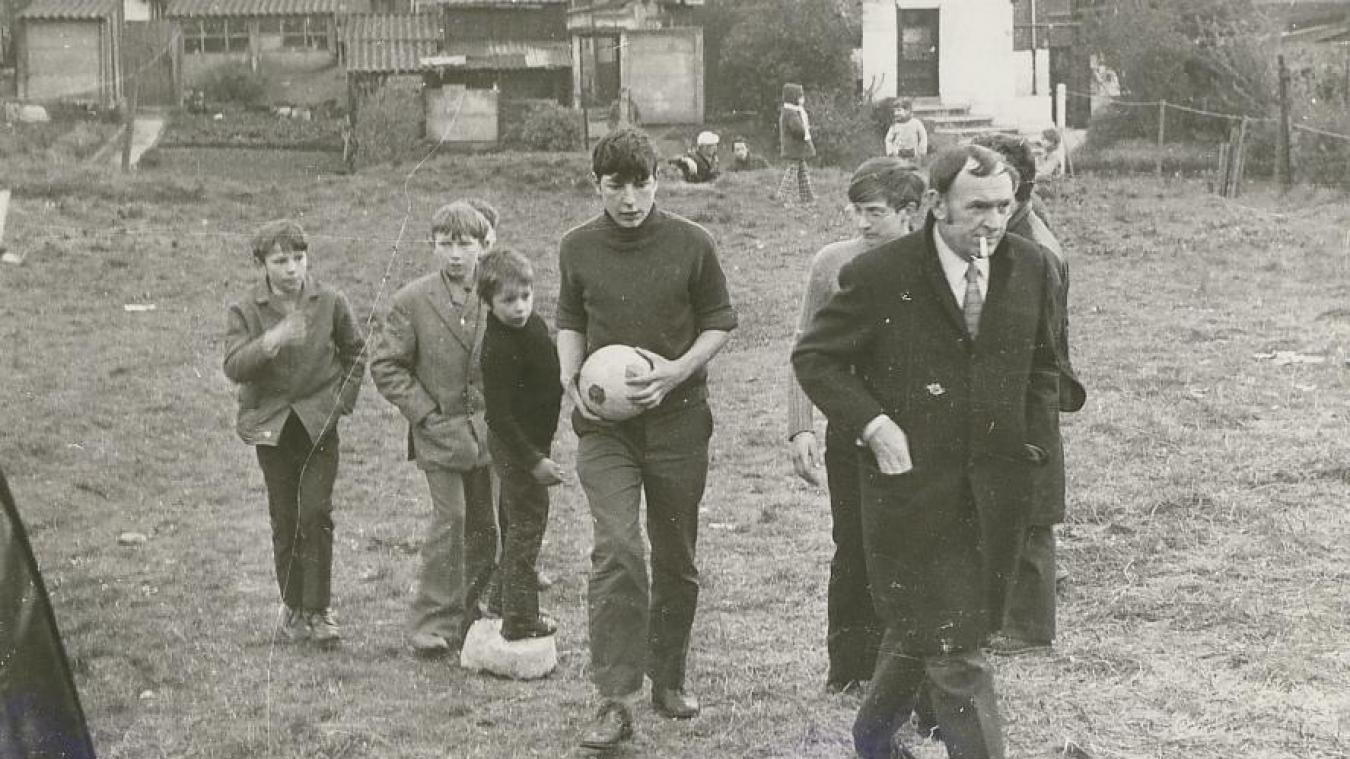

En avril 1972, le corps de Brigitte Dewèvre, une adolescente de 15 ans, est retrouvé dans une carrière désaffectée à Bruay-en-Artois, dans le nord de la France. Ce meurtre provoque un choc dans une région marquée par les tensions de classes sociales entre mineurs et notables. Très vite, l’affaire devient un symbole de la lutte des classes, et le déroulement de l’enquête polarise l’opinion publique. Les investigations, les pistes, et les rebondissements judiciaires, entre soupçons et manques de preuves, font de cette affaire un mystère qui divise encore aujourd'hui.

Découverte et premiers éléments de l’affaire

La découverte du corps de Brigitte Dewèvre

Le 6 avril 1972, le corps sans vie de Brigitte Dewèvre, adolescente d'origine modeste, est découvert dans une carrière de Bruay-en-Artois. La victime porte des traces de violence, laissant présager une mort brutale. Cette découverte ébranle immédiatement la région, en particulier la communauté minière, dont la vie est souvent difficile.

Le contexte social et les tensions locales

À Bruay-en-Artois, une petite ville minière, les divisions sociales sont prononcées. La communauté ouvrière vit dans des conditions précaires, tandis qu'une petite élite de notables semble détachée des préoccupations des classes populaires. Ce meurtre tragique se déroule ainsi dans un contexte où les tensions sociales et économiques sont déjà palpables, ce qui influencera la perception de l’affaire.

Les premières pistes et l’arrestation de Pierre Leroy

Le notaire Pierre Leroy, principal suspect

L'enquête initiale se concentre rapidement sur Pierre Leroy, un notaire de la région, figure respectée et issue de la bourgeoisie locale. Le juge d’instruction de l’affaire, Henri Pascal, semble convaincu de sa culpabilité, même si les preuves concrètes manquent. Pierre Leroy est arrêté et placé en détention provisoire.

Les zones d’ombre autour des preuves

Les preuves matérielles contre Leroy sont minces, mais le juge Pascal est persuadé que le mobile pourrait être lié aux rapports de classe. L'absence de preuves tangibles et de témoins directs fait cependant douter de la solidité de cette accusation. Cet aspect de l’enquête soulève des débats et critiques, et la presse commence à s'emparer de l'affaire.

L’emballement médiatique et la dimension sociale de l’affaire

La couverture médiatique et la polarisation de l’opinion publique

L'affaire prend une dimension nationale lorsque la presse se saisit du dossier, transformant le meurtre en symbole de la lutte des classes. Des journalistes, militants et personnalités de gauche s'indignent de la lenteur de l'enquête et du traitement favorable, selon eux, dont bénéficierait Pierre Leroy en tant que notable.

Le rôle des intellectuels et des figures publiques

Des intellectuels et des personnalités, comme l’avocat Roland Dumas, interviennent publiquement pour dénoncer l'injustice de l'affaire. Certains voient dans ce meurtre l'illustration d'une violence symbolique exercée par les classes privilégiées sur les plus défavorisés. Cette mobilisation accroît la tension dans la région et attire davantage l’attention sur les divisions sociales.

L’évolution de l’enquête et le manque de preuves

La libération de Pierre Leroy

Faute de preuves suffisantes, Pierre Leroy est finalement libéré. Bien que l'accusation repose essentiellement sur des soupçons, sa libération ravive les débats et la colère d'une partie de l’opinion publique, qui voit en cela un privilège réservé aux élites.

Les autres pistes négligées

Certaines pistes alternatives, qui auraient pu conduire à d'autres suspects, semblent avoir été négligées. Ces pistes incluent des interrogations sur la vie personnelle de la victime et d’autres relations locales qui auraient pu être liées au crime. Ce manque d’investigation approfondie dans d'autres directions suscite des critiques sur la manière dont l’affaire est conduite.

Conséquences et héritage de l’affaire Bruay-en-Artois

Un échec judiciaire et une affaire non résolue

L’affaire de Bruay-en-Artois est finalement classée sans suite, faute de preuves suffisantes pour inculper qui que ce soit. Le meurtre de Brigitte Dewèvre reste à ce jour non résolu, laissant sa famille et la communauté sans réponse. Cet échec judiciaire est perçu comme symptomatique des dysfonctionnements de la justice dans une France divisée par les inégalités sociales.

Un symbole de la lutte des classes dans la France des années 1970

Au-delà de l’aspect judiciaire, l’affaire de Bruay-en-Artois devient un symbole des luttes de classe dans la France des années 1970. La méfiance entre les classes sociales, exacerbée par cette affaire, souligne les fractures au sein de la société française. Ce meurtre et les circonstances de l’enquête continuent d’alimenter les débats, illustrant les inégalités et les tensions sociales de l'époque.

Entre enquête judiciaire et lutte des classes

L'affaire de Bruay-en-Artois, restée irrésolue, demeure l'une des affaires judiciaires les plus troublantes et les plus marquantes de l’histoire moderne de la France. Le meurtre de Brigitte Dewèvre, jeune fille issue d'un milieu modeste, met en lumière les tensions sociales et la défiance envers les institutions. La dimension sociale et symbolique de l’affaire dépasse largement le simple cadre criminel et continue de hanter la mémoire collective. Aujourd'hui, cette affaire rappelle l'importance de la justice équitable et du traitement égalitaire des citoyens, quelle que soit leur origine sociale.

En octobre 1968, le corps de Stevan Markovic, garde du corps de l'acteur Alain Delon, est retrouvé dans une décharge près de Paris. Rapidement, cette affaire prend des proportions considérables et fait la une des journaux, mêlant célébrités, scandale, et rumeurs visant les plus hauts cercles politiques français. Ce meurtre non résolu va se transformer en une affaire d’État, alimentant des rumeurs d'intrigues et de scandales sexuels, et impliquant même l'épouse du premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. L’affaire Markovic reste aujourd'hui un mystère qui soulève de nombreuses questions sur les coulisses du pouvoir et les jeux d’influence.

Stevan Markovic et son entourage

Qui était Stevan Markovic ?

Stevan Markovic, un Yougoslave exilé en France, travaille comme garde du corps pour l'acteur Alain Delon. Homme de main et proche de Delon, Markovic mène une vie entre les cercles de la jet-set parisienne et le milieu du show-business. Sa relation avec Delon et d’autres personnalités influentes le place au cœur de certains des milieux les plus privilégiés de la capitale.

Les tensions et rivalités dans le cercle de Delon

Des tensions apparaissent entre Markovic et certains membres de l’entourage de Delon, notamment Georges Pompidou, qui est alors le principal rival politique de Charles de Gaulle pour la succession présidentielle. Markovic aurait accumulé des informations compromettantes sur des figures influentes, ce qui, selon certains, pourrait expliquer son meurtre.

La découverte macabre et les premières pistes

La découverte du corps de Markovic

Le 1er octobre 1968, le corps de Stevan Markovic est retrouvé dans une décharge de la région parisienne. Son visage est en partie défiguré, et des éléments indiquent qu'il a probablement été tué ailleurs avant d'être abandonné dans cette décharge. Cette découverte choque et intrigue la presse, qui se précipite sur l’affaire, flairant un scandale potentiel.

Les lettres compromettantes de Markovic

Avant sa mort, Markovic aurait confié à son frère Aleksandar qu'il se sentait en danger. Il laisse une lettre mystérieuse indiquant que si quelque chose devait lui arriver, Delon et Pompidou en seraient les responsables. Cette lettre alimente les rumeurs et fait de l’affaire un scandale national, car elle laisse entendre des implications d’hommes de pouvoir et de célébrités.

Les rumeurs de chantage et les accusations

Les photos compromettantes et le chantage présumé

L'une des rumeurs les plus persistantes de l'affaire est celle de photos compromettantes impliquant des personnalités influentes de la société française dans des soirées douteuses. Markovic aurait eu accès à ces photos et les aurait utilisées pour exercer un chantage sur certains individus puissants, dont Pompidou et sa femme. Cependant, l’existence de ces photos n’a jamais été prouvée, ajoutant au mystère.

L’implication de Delon et des tensions dans le milieu du cinéma

Alain Delon, ami proche de Markovic, se retrouve également mêlé à l’affaire. Bien qu'il ne soit pas directement accusé, ses liens avec le défunt et certaines fréquentations douteuses jettent une ombre sur sa réputation. L'affaire met également en lumière les tensions au sein de la jet-set parisienne, où les luttes d'influence et les jeux de pouvoir sont monnaie courante.

Georges Pompidou et les répercussions politiques

Georges Pompidou, victime d’un complot ?

Alors qu'il est sur le point de succéder à Charles de Gaulle, Pompidou se retrouve en première ligne des accusations, soupçonné d'être compromis par l'affaire Markovic. Convaincu qu'il est victime d'un complot destiné à nuire à sa carrière politique, Pompidou prend la parole publiquement pour défendre sa femme et lui-même, dénonçant une manœuvre politique.

La crise de confiance et les répercussions sur la présidence de Pompidou

L’affaire Markovic affecte l'image publique de Pompidou et crée une crise de confiance envers les institutions politiques. Bien que Pompidou accède à la présidence en 1969, cette affaire reste une ombre dans son parcours politique, entretenant une méfiance envers ses adversaires et laissant des cicatrices dans l’opinion publique.

Enquête, non-lieu et mystère non résolu

Une enquête sans coupable

Malgré des investigations approfondies, l’affaire Markovic se termine sans qu'aucun coupable ne soit identifié. Les preuves matérielles sont insuffisantes pour établir la responsabilité de qui que ce soit, et les nombreuses pistes se révèlent être des impasses. La justice prononce un non-lieu, laissant l’affaire irrésolue.

Un mystère qui perdure et ses interprétations

L’affaire Markovic reste l’un des plus grands mystères criminels et politiques de la Ve République. Des théories continuent de circuler, impliquant chantage, rivalités politiques, et jeux de pouvoir. Cette affaire a également inspiré des livres, des films, et des analyses, faisant d'elle un exemple des intrigues et scandales qui peuvent entourer les cercles du pouvoir.

Meurtre et scandale aux portes du pouvoir

L’affaire Markovic est un fascinant mélange de mystère criminel, d’intrigues politiques, et de scandale médiatique. À ce jour, la mort de Stevan Markovic demeure un mystère non résolu, mais les répercussions de cette affaire ont durablement marqué le paysage politique français. En mêlant personnalités influentes et supposés complots, elle a cristallisé les fantasmes autour des coulisses du pouvoir. Cette affaire rappelle également les effets dévastateurs que les rumeurs et les scandales peuvent avoir sur la carrière et la vie personnelle de ceux qui gravitent autour des hautes sphères de la société.