Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Jeux Olympiques

Le 4 août 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, Jesse Owens entre dans l’histoire en remportant une nouvelle médaille d’or, humiliant publiquement la théorie de la supériorité aryenne prônée par Adolf Hitler. Retour sur un moment-clé de l’histoire du sport et de la politique mondiale, à la croisée des destins.

Le contexte des Jeux Olympiques de Berlin 1936

Une vitrine pour le régime nazi

Les Jeux Olympiques d’été de 1936 sont organisés à Berlin, sous le régime d’Adolf Hitler. Il s'agit d'une opportunité en or pour le dictateur nazi de montrer au monde la puissance retrouvée de l’Allemagne. Le pays sort du Traité de Versailles et cherche à imposer sa vision du monde fondée sur le racisme, l'antisémitisme et le culte du corps aryen.

La propagande nazie, orchestrée par Joseph Goebbels, transforme les JO en une vitrine parfaite : stades monumentaux, organisation impeccable, cérémonies grandioses. La cinéaste Leni Riefenstahl est même chargée de filmer les Jeux pour en faire un documentaire, Les Dieux du stade, monument de propagande visuelle.

L’espoir américain : Jesse Owens

Dans cette ambiance tendue, arrive Jesse Owens, jeune sprinteur noir américain de 22 ans. Né dans une famille pauvre de l’Alabama et élevé dans l'Ohio, Owens s'est distingué par ses performances exceptionnelles sur les pistes. Il est vu comme un outsider face aux ambitions hégémoniques du régime nazi.

Le 4 août 1936 : une victoire historique au saut en longueur

Un duel symbolique

Ce jour-là, Jesse Owens participe à l’épreuve du saut en longueur. Après avoir remporté l’or au 100 mètres, tous les regards sont tournés vers lui. Il est opposé à Luz Long, athlète allemand blond aux traits "aryens", favori local et représentant idéalisé du régime.

Lors des qualifications, Owens échoue à deux reprises. Il lui reste un seul essai. C’est alors que Luz Long, dans un geste qui fera date, lui donne un conseil : prendre une marge plus en arrière pour ne pas être disqualifié. Owens suit le conseil, se qualifie, puis remporte l’épreuve en finale avec un saut de 8,06 mètres, établissant un record olympique.

Le refus de la poignée de main : mythe ou réalité ?

L’un des épisodes les plus débattus de ce jour est l’attitude d’Adolf Hitler. Selon une légende tenace, Hitler aurait refusé de serrer la main à Jesse Owens, humilié par la victoire d’un Noir sur ses athlètes "aryens". En réalité, Hitler avait quitté le stade plus tôt et, selon les règles du CIO, avait été sommé de saluer tous les vainqueurs ou aucun. Il choisit de ne plus saluer aucun athlète à partir de ce moment.

Pour sa part, Jesse Owens déclara plus tard :

« Hitler ne m’a pas snobé. C’est FDR [Franklin D. Roosevelt] qui l’a fait. Le président ne m’a jamais envoyé de télégramme de félicitations. »

L’amitié entre Jesse Owens et Luz Long

Une fraternité au-delà de la propagande

Le geste de Luz Long ne passe pas inaperçu. Malgré les risques, l’Allemand n’hésite pas à féliciter Owens publiquement, à marcher bras dessus bras dessous avec lui sous les yeux du Führer. Cet acte de sportivité pure fait le tour du monde.

Après la guerre, Owens racontera que Luz Long lui avait écrit des lettres, jusqu’à sa mort survenue en 1943 en Sicile. Une preuve que la dignité humaine et la solidarité peuvent triompher des idéologies les plus sombres.

L’impact politique et culturel de la victoire de Jesse Owens

Un camouflet pour le régime nazi

En remportant quatre médailles d’or (100 m, 200 m, saut en longueur, relais 4 × 100 m), Jesse Owens démolit la doctrine nazie de la supériorité raciale. L’impact est immense. La presse internationale titre sur l’exploit d’un homme noir dans une Allemagne qui prône l'exclusion et la haine raciale.

Une reconnaissance tardive aux États-Unis

Ironie du sort, Jesse Owens, de retour aux États-Unis, n’est pas traité en héros. Il doit prendre un ascenseur de service pour entrer dans un hôtel lors d’une cérémonie en son honneur. L’Amérique ségrégationniste n’est pas prête à célébrer un héros noir.

Ce n’est qu’en 1976 que le président Gerald Ford lui remet la Médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile américaine. En 1990, George H. W. Bush lui accorde, à titre posthume, la Médaille d’or du Congrès.

Héritage et symbolique éternelle

Une figure de lutte contre le racisme

Jesse Owens est aujourd’hui une icône de la lutte pour les droits civiques. Son nom est associé au courage, à la détermination, à la dignité humaine. Son histoire inspire des générations d’athlètes, d’hommes politiques, de citoyens.

Des références dans la culture populaire

Des films, documentaires et ouvrages retracent son parcours. Le film Race (2016) raconte notamment son combat contre la discrimination. Owens est aussi célébré dans les manuels scolaires, les musées, les événements sportifs.

Un saut qui fit vaciller une idéologie

Le 4 août 1936 reste gravé dans l’histoire comme le jour où un homme, par son talent et sa droiture, mit à mal l’un des régimes les plus dangereux du XXe siècle. Jesse Owens, par ses exploits, démontra que la valeur d’un être humain ne se mesure ni à sa couleur de peau ni à sa nationalité, mais à son courage, son intégrité, et sa volonté de se surpasser.

Le 24 janvier 1924 marque une date historique dans l’histoire du sport mondial : l’ouverture des tout premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix, en France. Cet événement fondateur fut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il symbolisa l’union entre les nations dans un contexte d’après-guerre, la valorisation des sports de montagne et l’amorce d’une tradition centenaire qui allait bouleverser le monde olympique.

une Europe en quête de paix

Après la Première Guerre mondiale, le besoin de rassemblement entre les peuples se fait ressentir. Les Jeux Olympiques de Paris, prévus pour l’été 1924, offrent l’occasion parfaite pour prolonger l’esprit pacifique du baron Pierre de Coubertin. Dans cette optique, le Comité International Olympique décide d’organiser une "Semaine internationale des sports d’hiver" en amont de Paris, à Chamonix, au pied du Mont Blanc.

Ce n’est que rétroactivement que cet événement fut reconnu comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Pourquoi Chamonix ? Une station au cœur des Alpes françaises

Chamonix, station alpine réputée pour son dynamisme hivernal, fut choisie grâce à sa capacité d’accueil et son terrain naturel adapté à la plupart des disciplines hivernales : ski, patinage, bobsleigh, etc. Ville pionnière de l’alpinisme, elle disposait déjà d’infrastructures de base et d’une population familière aux rigueurs de l’hiver montagnard.

La France voulant rayonner sur la scène internationale, choisit de mettre en avant son patrimoine naturel tout en rendant hommage à l’esprit sportif.

Les disciplines sportives en 1924 : entre traditions nordiques et nouveautés

Les compétitions débutèrent le 25 janvier et s'étendirent jusqu'au 5 février. Seize épreuves furent disputées dans six sports différents : patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, saut à ski, combiné nordique et bobsleigh.

Parmi les moments marquants :

-

La victoire du Norvégien Thorleif Haug en ski de fond et combiné nordique.

-

Le triomphe de Gillis Grafström, Suédois, en patinage artistique.

-

La médaille d’or française remportée par les frères Brunet (Pierre et Andrée) en patinage en couple.

Une participation encore limitée mais symbolique

Seules 16 nations participèrent à cette première édition, avec environ 250 athlètes, dont une dizaine de femmes. Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande) dominèrent les épreuves de ski, tandis que les nations alpines comme la Suisse et l’Autriche s’illustrèrent en bobsleigh et ski alpin (non encore discipline olympique).

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie marquèrent également leur présence. Ce fut une rencontre des cultures sportives et une occasion unique de partager les traditions des pays du Nord.

Une reconnaissance officielle postérieure

Ce n’est qu’en 1926, lors de la session du CIO à Lisbonne, que la "Semaine internationale des sports d’hiver" fut officiellement rebaptisée "Premiers Jeux Olympiques d’hiver". Depuis, cet événement est reconnu comme la naissance du cycle olympique hivernal.

Ce changement témoigne de l’impact majeur qu’eut cette initiative. Le succès de Chamonix montra que les sports d’hiver méritaient une place aussi prestigieuse que ceux de l’été.

Un héritage durable dans le monde du sport

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver sont devenus une tradition incontournable, se tenant tous les quatre ans, avec une croissance constante du nombre de disciplines, d’athlètes et de spectateurs. Le modèle initié à Chamonix a inspiré d’autres stations à travers le monde.

Chamonix reste à jamais gravée dans l’histoire du sport mondial comme le berceau des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, la station célèbre cette mémoire à travers musées, plaques commémoratives et événements festifs.

Une aventure olympique qui a marqué l’histoire

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix ne furent pas qu’un événement sportif. Ils furent un manifeste de paix, une vitrine du savoir-faire alpin français, et le point de départ d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de faire vibrer les cœurs des passionnés de sport.

Le 2 juillet 1900 marque une étape symbolique dans l'histoire du sport mondial : l'ouverture à Paris des Deuxièmes Jeux Olympiques modernes, en marge de l’Exposition universelle. Organisés dans un contexte de foire internationale, ces Jeux vont mêler innovation sportive, expérimentations sociales et débuts féminins… mais aussi désordre mémorable et reconnaissance tardive.

Des Jeux Olympiques au cœur de l’Exposition universelle de 1900

Contrairement aux Jeux d’Athènes de 1896, ces deuxièmes Jeux n'ont pas de cérémonie d'ouverture officielle. Ils s’inscrivent dans le vaste programme des festivités de l’Exposition universelle de Paris, et sont organisés par l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) avec peu de coordination avec le Comité International Olympique (CIO) de Pierre de Coubertin.

Le 2 juillet 1900, une première compétition « olympique » officiellement reconnue se tient : l’escrime, un sport emblématique du prestige français, marque le coup d'envoi d’une série d’épreuves qui s’étendront jusqu’en… octobre 1900, soit plus de 5 mois de compétitions dispersées.

Une organisation floue aux limites de l’improvisation

Les Jeux de 1900 souffrent d’une absence de structure. Il n’y a pas de village olympique, pas de distinction claire entre compétitions olympiques et démonstrations sportives de l’Exposition. De nombreux athlètes ignorent même qu’ils participent aux Jeux Olympiques.

Cette confusion est aggravée par le refus des organisateurs français d’utiliser le mot « olympique », jugé trop pompeux ou trop anglicisé. Ce flou durera jusqu'à la relecture historique du CIO, qui reconnaîtra rétroactivement 95 épreuves comme olympiques.

Des anecdotes révélatrices

-

Les médailles remises ne sont pas toutes des médailles olympiques. Certains athlètes reçoivent des parapluies, couverts en argent ou coupes en guise de récompense.

-

Aucune cérémonie de clôture ni classement officiel n’est établi. C’est donc un événement fragmenté, sans vision globale.

Premiers Jeux olympiques avec des femmes

L’un des faits les plus marquants reste la première participation féminine à des Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin y était farouchement opposé, estimant que « les femmes doivent couronner les vainqueurs, non concourir ». Pourtant, des femmes participent dans plusieurs disciplines :

-

Tennis : La Britannique Charlotte Cooper devient la première championne olympique.

-

Golf : La compétition féminine est remportée par Margaret Abbott, qui ne saura jamais qu’elle avait été championne olympique.

Ces exploits restent longtemps oubliés, mais constituent un tournant majeur pour le sport féminin.

Une participation internationale croissante

Plus de 1 200 athlètes issus de 24 nations participent aux Jeux de Paris. C’est un chiffre bien supérieur à celui d’Athènes 1896 (241 athlètes de 14 pays). Pourtant, beaucoup de ces compétiteurs ne savent pas qu’ils représentent leur pays : l’esprit d’équipe nationale n’est pas encore structuré.

Des disciplines originales

Les Jeux de Paris 1900 innovent avec des sports peu conventionnels, souvent disparus ensuite des programmes olympiques :

-

Tir au canon, escalade de corde, natation avec obstacles, polo, cricket, saut en longueur à cheval…

-

Des épreuves aujourd’hui classiques comme le rugby, le football ou le tir à l’arc apparaissent pour la première fois.

Le paradoxe de Paris 1900 : entre vision universelle et chaos pratique

Pierre de Coubertin rêvait de jeux pacifiques, internationaux, éducatifs. Paris 1900 semblait l’endroit idéal, avec l’Exposition universelle comme vitrine du progrès. Pourtant, la réalité montre une collision entre l’idéal olympique et les contraintes logistiques et politiques de l’époque.

La France voulait montrer sa suprématie culturelle et scientifique, mais n’a pas su accorder l’importance voulue au sport en tant qu’expression universelle. Ce manque de reconnaissance immédiate contraste fortement avec l’héritage que ces Jeux finiront par laisser.

Un héritage reconnu tardivement

Ce n’est qu’à partir des années 1920 que le CIO commencera à réhabiliter les Jeux de 1900, en officialisant les résultats et en intégrant leurs données dans l’historiographie olympique.

Des figures marquantes comme Alvin Kraenzlein (États-Unis), quadruple médaillé en athlétisme, ou Charlotte Cooper, pionnière du sport féminin, seront reconnues à leur juste valeur.

Une édition oubliée mais fondatrice

Les Jeux de Paris 1900, malgré leur apparence désordonnée, posent les bases de nombreux principes de l’olympisme moderne :

-

Universalité : 24 nations représentées, première fois sur les cinq continents.

-

Participation féminine : un tabou brisé.

-

Diversité sportive : introduction de nombreux sports, même éphémères.

Ils montrent aussi les écueils à éviter : manque de gouvernance, confusion des objectifs, absence de symboles communs.

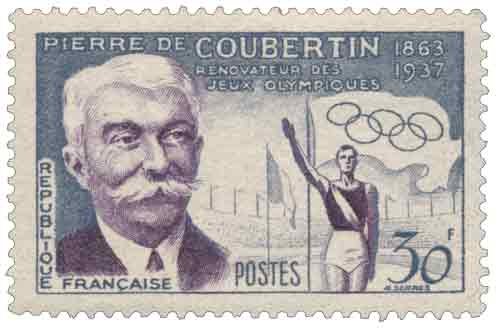

Le 23 juin 1894 est une date clé dans l’histoire du sport mondial. Ce jour-là, à Paris, un événement fondateur a jeté les bases du plus grand rassemblement sportif international : la renaissance des Jeux Olympiques. Portée par la vision humaniste du baron Pierre de Coubertin, cette initiative allait redonner vie à une tradition antique tout en la modernisant pour en faire un symbole de paix, de dépassement de soi et d’universalité.

Un rêve humaniste hérité de l’Antiquité

Les Jeux Olympiques dans la Grèce antique

Les premiers Jeux Olympiques ont vu le jour en 776 av. J.-C. à Olympie, en Grèce. Ils étaient organisés tous les quatre ans en l'honneur de Zeus et rassemblaient les meilleurs athlètes des cités-États grecques. Plus qu’une simple compétition sportive, ils incarnaient l’idéal de l’arété, la quête de l’excellence physique et morale.

Interrompus en 393 ap. J.-C. par l’empereur Théodose Ier, les Jeux tombèrent dans l’oubli pendant plus de 1 500 ans.

Le baron Pierre de Coubertin : un réformateur visionnaire

Né en 1863, Pierre de Coubertin était passionné d’éducation et de sport. Convaincu que l’éducation physique contribuait à former des citoyens équilibrés, il milita pour sa promotion dans le système scolaire français. Inspiré par les public schools britanniques et leur pratique du sport comme outil de discipline et de cohésion, il entreprit un projet fou : faire renaître les Jeux Olympiques.

Le 23 juin 1894 : un tournant historique

Le Congrès international à la Sorbonne

C’est dans l’amphithéâtre de la Sorbonne à Paris que Coubertin convoque un Congrès international pour le rétablissement des Jeux Olympiques, du 16 au 23 juin 1894. L’objectif est clair : convaincre les représentants de 13 pays d’adhérer à son projet.

Le 23 juin, le Congrès adopte à l’unanimité la résolution de recréer les Jeux Olympiques. On décide également que la première édition se tiendra à Athènes, en 1896. Ainsi naît le Comité international olympique (CIO), avec Coubertin comme secrétaire général et le Grec Démétrios Vikelas comme premier président.

Une date fondatrice célébrée chaque année

Depuis 1948, le 23 juin est devenu la Journée olympique mondiale, célébrée dans de nombreux pays à travers des événements sportifs et éducatifs. Elle rappelle le message originel de Coubertin : « L’important, c’est de participer ».

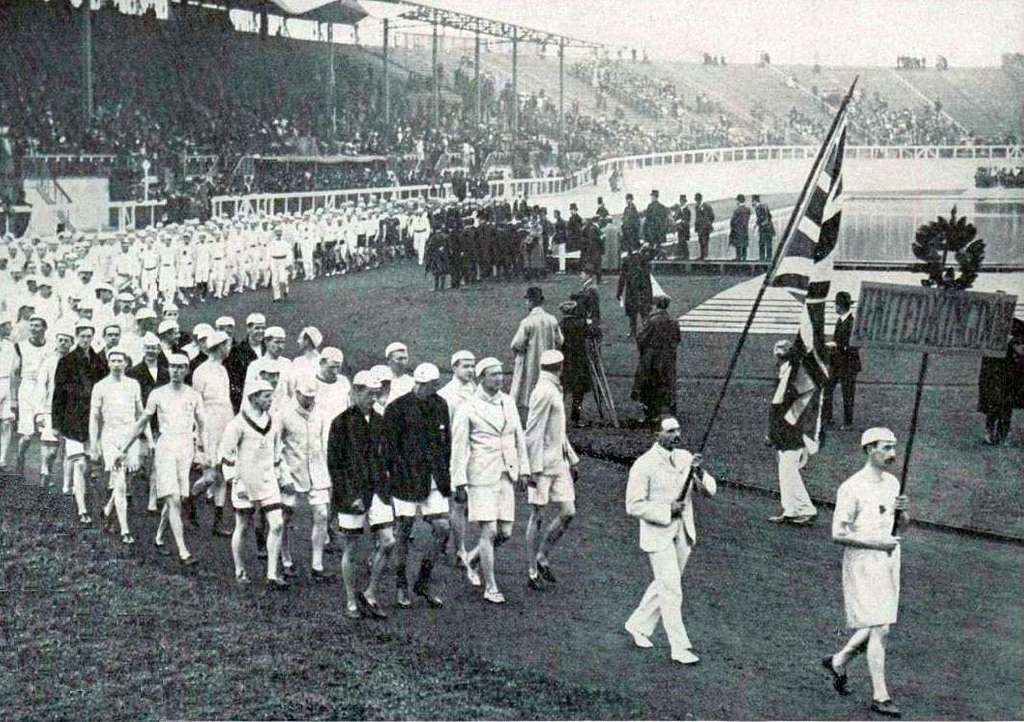

Les premiers Jeux modernes : Athènes 1896

Un retour aux sources

Organisés du 6 au 15 avril 1896, les premiers Jeux modernes réunissent 241 athlètes de 14 pays, qui s’affrontent dans 43 épreuves. La Grèce, patrie historique des Jeux, accueille avec fierté cet événement. L’un des moments les plus marquants est la victoire du berger grec Spyrídon Loúis dans le marathon, devenu un héros national.

Une logistique encore artisanale

Malgré un succès populaire, les Jeux d’Athènes se heurtent à des contraintes budgétaires et organisationnelles. Pourtant, ils posent les fondations d’un modèle appelé à s’internationaliser et à s’industrialiser au fil des décennies.

Héritage et influence des Jeux Olympiques modernes

Une institution mondiale au service de la paix

Aujourd’hui, les Jeux Olympiques sont bien plus qu’une compétition : ils incarnent une philosophie universelle. Le CIO œuvre pour promouvoir la paix, l’inclusion et le respect à travers le sport. Cette mission s’inscrit dans la devise olympique : Citius, Altius, Fortius (Plus vite, plus haut, plus fort), à laquelle s’est récemment ajoutée – Communiter (ensemble).

Des Jeux en constante évolution

De 241 athlètes en 1896, les Jeux sont passés à plus de 11 000 participants venus de 200 pays. De nouvelles disciplines ont été intégrées, et les Jeux Paralympiques ou Olympiques de la Jeunesse ont élargi l’horizon de l’olympisme. En parallèle, la question de la durabilité, des droits humains et du dopage est devenue centrale dans l’organisation des Jeux modernes.

Anecdotes et moments marquants

-

En 1936, Jesse Owens remporte quatre médailles d’or à Berlin, défiant la propagande nazie.

-

En 1968, Tommie Smith et John Carlos lèvent le poing en signe de protestation contre le racisme.

-

En 1992, les JO de Barcelone symbolisent la modernisation de l’Espagne post-franquiste.

-

En 2021, les Jeux de Tokyo se tiennent malgré la pandémie mondiale, illustrant la résilience de l’esprit olympique.

Pourquoi le 23 juin 1894 reste une date essentielle

La décision prise ce jour-là a changé le cours de l’histoire du sport mondial. Plus qu’un simple retour à la tradition antique, la renaissance des Jeux Olympiques a impulsé une dynamique de coopération internationale inédite. Elle a permis de faire du sport un vecteur de paix, d’éducation et d’émancipation, fidèle à la vision de Coubertin.

Une renaissance qui continue d’inspirer le monde entier

Le 23 juin 1894 ne marque pas seulement le renouveau des Jeux Olympiques. Il symbolise l’avènement d’un idéal de fraternité entre les peuples, transcendé par le sport. Dans un monde fracturé, l’esprit olympique rappelle que la compétition peut être un terrain d’union, et que les rêves les plus fous – comme celui de Coubertin – peuvent devenir réalité.

Lorsque Paris accueille en 1900 les deuxièmes Jeux Olympiques modernes, l’événement est loin d’avoir l’éclat que nous lui connaissons aujourd’hui. Intégrés à l’Exposition Universelle, ces Jeux ont pourtant posé les bases d’une évolution majeure dans le sport international.

Un contexte historique unique : l’Exposition Universelle de 1900

Une célébration du progrès scientifique et industriel

En 1900, Paris est en pleine effervescence. La capitale française organise l’Exposition Universelle, gigantesque manifestation destinée à célébrer les avancées techniques, culturelles et scientifiques du XIXe siècle. Le baron Pierre de Coubertin, fervent défenseur du sport comme vecteur de paix et d’éducation, profite de cet engouement pour organiser la seconde édition des Jeux Olympiques modernes, relancés à Athènes en 1896.

Une édition sans clarté olympique

Contrairement aux Jeux de 1896, qui avaient été organisés comme un événement à part entière, ceux de 1900 sont noyés dans le programme de l’Exposition. Les compétitions s’étalent de mai à octobre, sans cérémonie d’ouverture ni de clôture. Beaucoup d’athlètes ne savent même pas qu’ils participent aux Jeux Olympiques. Cette confusion historique a longtemps laissé cette édition dans l’ombre.

Des innovations sportives inédites

Une place pionnière pour les femmes

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux modernes, des femmes sont autorisées à concourir. La joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper devient ainsi la première championne olympique. Cette participation féminine, bien que marginale à l’époque, constitue une avancée majeure dans la reconnaissance des femmes dans le sport.

Une diversité inédite de disciplines

Les Jeux de 1900 présentent un programme de compétitions très étendu : plus de 95 épreuves dans 19 disciplines, parfois insolites selon les standards contemporains. On y retrouve, en plus des classiques (athlétisme, natation, escrime), des compétitions de croquet, de tir à la corde ou même de ballon captif. Les concours sont parfois farfelus : des épreuves de natation avec obstacles ou des courses de bateaux sur la Seine aux règles floues.

Une organisation chaotique mais fondatrice

L'absence de standardisation

L’un des problèmes majeurs de ces Jeux fut leur manque d’uniformité. Il n’existait pas encore de Comité International Olympique (CIO) fort capable de coordonner l’ensemble. Chaque compétition était gérée par un comité différent, les règles variaient selon les épreuves, et les récompenses n’étaient pas toujours des médailles mais parfois des objets d’art ou de valeur.

Une participation internationale encore timide

Plus de 1 000 athlètes venus de 26 nations participent à ces Jeux, ce qui représente un progrès significatif par rapport aux 14 pays d’Athènes en 1896. La majorité des sportifs reste néanmoins européenne, les déplacements transatlantiques étant coûteux et complexes. Les États-Unis, pourtant présents, n’envoient qu’une délégation réduite.

Anecdotes et moments marquants

Les oubliés de l’histoire

Certains exploits sportifs sont restés longtemps inconnus. C’est le cas de Constantin Henriquez, Haïtien naturalisé français, qui devient le premier médaillé olympique noir en rugby à XV. D'autres compétitions, comme celles de tir, furent longtemps ignorées ou contestées dans leur caractère olympique.

Des médailles sans prestige immédiat

Il faut attendre plusieurs décennies pour que ces Jeux soient pleinement reconnus comme "olympiques". Certains athlètes n'ont su qu'ils étaient champions olympiques qu'après la reconstitution des résultats par le CIO dans les années 1950. L’Américaine Margaret Abbott, par exemple, gagna une épreuve de golf sans jamais savoir qu’elle était devenue la première femme championne olympique de son pays.

Un héritage sous-estimé mais fondamental

La lente affirmation du mouvement olympique

Malgré les critiques sur leur désorganisation, les Jeux de Paris 1900 posent les jalons d’un événement de plus en plus structuré. Ils ouvrent la voie à une participation féminine, élargissent la palette des disciplines et démontrent la portée internationale du sport.

Une leçon pour le futur

L’expérience parisienne convainc le CIO de la nécessité de dissocier les Jeux Olympiques des Expositions Universelles. Ainsi, les éditions suivantes se dérouleront avec une organisation plus autonome, à commencer par celle de 1904 à Saint-Louis, qui souffrira pourtant de défauts similaires.

Héritage d’un tournant historique oublié

Les Jeux Olympiques de 1900 à Paris sont souvent perçus comme un échec organisationnel. Mais sous cette façade chaotique, ils ont jeté les bases d’un événement mondial. Première participation féminine, extension des disciplines, diversification des nationalités : ces Jeux furent un laboratoire essentiel du modèle olympique moderne. Ils nous rappellent que les grandes avancées naissent parfois dans l’improvisation.

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif mondialement reconnu, mais saviez-vous que la toute première édition hivernale a eu lieu en France, à Chamonix ? Retour sur cet événement historique qui a marqué un tournant dans l’histoire du sport.

Naissance des Jeux Olympiques d’Hiver

Une Volonté d’Intégrer les Sports d’Hiver aux JO

Avant 1924, les disciplines hivernales ne disposaient pas d’une compétition officielle au sein des Jeux Olympiques modernes. Bien que certaines épreuves sur glace aient été intégrées aux Jeux d’été, l’idée d’un événement exclusivement dédié aux sports d’hiver faisait son chemin.

L’Initiative Française et le Choix de Chamonix

C’est sous l’impulsion du Comité International Olympique (CIO) et avec le soutien de la France que la décision est prise d’organiser une « Semaine Internationale des Sports d’Hiver » en 1924. Chamonix, station de renommée nichée au pied du Mont-Blanc, est désignée comme ville hôte en raison de son infrastructure adaptée et de son climat favorable.

Chamonix 1924 : La Première Édition des Jeux Olympiques d’Hiver

Un Succès Inattendu

Du 25 janvier au 5 février 1924, Chamonix accueille 16 nations et 258 athlètes qui s’affrontent dans différentes disciplines telles que le patinage artistique, le hockey sur glace, le ski de fond ou encore le bobsleigh. À l’époque, l’événement est perçu comme une simple compétition sportive, mais son succès grandissant amène le CIO à le reconnaître officiellement comme les premiers Jeux Olympiques d’Hiver.

Les Premiers Champions Olympiques Hivernaux

Le Norvégien Thorleif Haug domine le ski de fond, tandis que l’équipe canadienne de hockey écrase ses adversaires avec un score impressionnant. Ces premiers jeux permettent également aux athlètes français de briller, notamment avec la médaille d’argent de Camille Mandrillon en patrouille militaire, l’ancêtre du biathlon.

Un Héritage Durable pour les Sports d’Hiver

L’Essor des Jeux Olympiques d’Hiver

À la suite de cet événement fondateur, les Jeux Olympiques d’Hiver deviennent un rendez-vous régulier, organisé tous les quatre ans. Depuis, de nombreuses stations ont accueilli cet événement prestigieux, contribuant au développement des sports de neige et de glace à travers le monde.

Chamonix, Un Lieu Emblématique du Sport Hivernal

Aujourd’hui encore, Chamonix reste un symbole du sport d’hiver et attire chaque année des milliers de skieurs et d’alpinistes venus du monde entier. L’héritage des Jeux de 1924 y est toujours perceptible, renforçant la renommée internationale de la station.

Naissance des Jeux Olympiques d’Hiver

Les premiers Jeux Olympiques d’Hiver de Chamonix 1924 ont marqué l’histoire du sport et contribué à la reconnaissance internationale des disciplines hivernales. Cette première édition, devenue un véritable jalon olympique, a ouvert la voie aux compétitions modernes et consolidé la place de la France dans l’histoire du sport d’hiver.

Les Jeux Olympiques modernes représentent l'un des événements sportifs les plus emblématiques et attendus au monde. Ils incarnent non seulement la quête de l'excellence athlétique, mais également des valeurs de paix, d'unité et d'amitié entre les nations. Depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle jusqu'à la préparation pour les Jeux de Paris 2024, cette compétition a traversé les âges, évoluant en réponse aux changements sociaux, politiques et culturels. Cet article explore l'histoire des Jeux Olympiques modernes, de leurs origines à leur futur imminent, en mettant en lumière les figures clés, les événements marquants et les défis auxquels ils ont été confrontés.

Les origines des Jeux Olympiques modernes

La redécouverte des Jeux anciens

Les origines des Jeux Olympiques remontent à l'Antiquité grecque, où ils se déroulaient tous les quatre ans à Olympie, à partir de 776 av. J.-C. Ces jeux étaient dédiés à Zeus et réunissaient des athlètes venus de différentes cités-États grecques. Les compétitions comprenaient la course à pied, la lutte, et des épreuves équestres, et elles étaient un moyen de célébrer la paix entre les nations.

Pierre de Coubertin et la renaissance olympique

Au XIXe siècle, Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français, s'intéresse à la philosophie du sport et à l'éducation physique. Il rêve de revivre l'esprit des Jeux antiques et, en 1896, il réussit à organiser les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire du sport, réunissant 280 athlètes de 13 pays pour concourir dans 43 épreuves.

L'évolution des Jeux Olympiques

La croissance des disciplines et des participants

Au fil des décennies, les Jeux Olympiques se sont élargis pour inclure de nouvelles disciplines sportives et un nombre croissant de participants. Les Jeux de Paris en 1900, par exemple, ont vu l'introduction des sports collectifs tels que le rugby et le football, ainsi que la participation des premières femmes, qui ont concouru dans des épreuves comme le tennis et le croquet.

Les défis géopolitiques et les interruptions

Les Jeux Olympiques ont également été marqués par des événements tragiques et des boycotts. Les Jeux de Berlin en 1936 ont été utilisés par le régime nazi comme un outil de propagande, tandis que ceux de 1940 et 1944 ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions de la Guerre froide ont également affecté les compétitions, avec des boycotts notables en 1980 et 1984.

L'impact des technologies et des médias

L'évolution des technologies et des médias a transformé la manière dont les Jeux Olympiques sont perçus et suivis. L'introduction de la télévision dans les années 1960 a élargi l'audience mondiale, tandis que les avancées technologiques ont permis des performances athlétiques toujours plus impressionnantes. Les Jeux de Sydney en 2000 ont été les premiers à tirer pleinement parti des nouvelles technologies numériques pour une expérience immersive.

Les Jeux Olympiques dans le contexte moderne

La promotion de la durabilité et de l'inclusivité

Au XXIe siècle, les Jeux Olympiques ont évolué pour intégrer des valeurs de durabilité et d'inclusivité. Le Comité International Olympique (CIO) a mis en place des initiatives visant à réduire l'empreinte écologique des événements et à promouvoir la diversité parmi les athlètes et les participants. Les Jeux de Tokyo en 2021, par exemple, ont mis en avant des matériaux recyclés et des mesures pour minimiser les déchets.

L'importance des valeurs olympiques

Les valeurs olympiques – excellence, amitié et respect – continuent de guider les Jeux modernes. Des programmes comme "Olympism in Action" visent à renforcer la solidarité et la compréhension entre les nations à travers le sport, tout en abordant des enjeux sociaux tels que l'égalité des sexes et l'inclusion des personnes handicapées.

Paris 2024 : Un nouveau chapitre

Les préparatifs pour les Jeux

Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2024, marquant la troisième fois que la ville est l'hôte de cet événement prestigieux, après les éditions de 1900 et 1924. Les préparatifs incluent la rénovation d'infrastructures existantes et la construction de nouveaux sites, avec un fort accent sur la durabilité et l'héritage à long terme de ces Jeux pour la ville et ses habitants.

Les innovations prévues

Les Jeux de Paris 2024 seront marqués par plusieurs innovations, notamment l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des spectateurs et des athlètes. Le CIO a également annoncé que le programme des sports sera enrichi, avec des épreuves comme le breakdance, qui feront leurs débuts olympiques.

Les défis à relever

Bien que Paris 2024 s'annonce prometteur, des défis subsistent, notamment en matière de sécurité, de financement et d'accessibilité. Les leçons tirées des précédentes éditions des Jeux, notamment en ce qui concerne la gestion des crises et la sécurité des participants et des spectateurs, seront essentielles pour le succès de cet événement.

Un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence

L'histoire des Jeux Olympiques modernes, depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin jusqu'à la préparation de Paris 2024, est une véritable saga de résilience, de passion et d'engagement envers les valeurs sportives. Alors que nous nous dirigeons vers les prochains Jeux, il est crucial de réfléchir à l'impact positif que le sport peut avoir sur la société et de continuer à promouvoir un esprit de coopération et d'unité entre les nations. Les Jeux Olympiques demeurent un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence, à la paix et à l’amitié.