Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Innovation

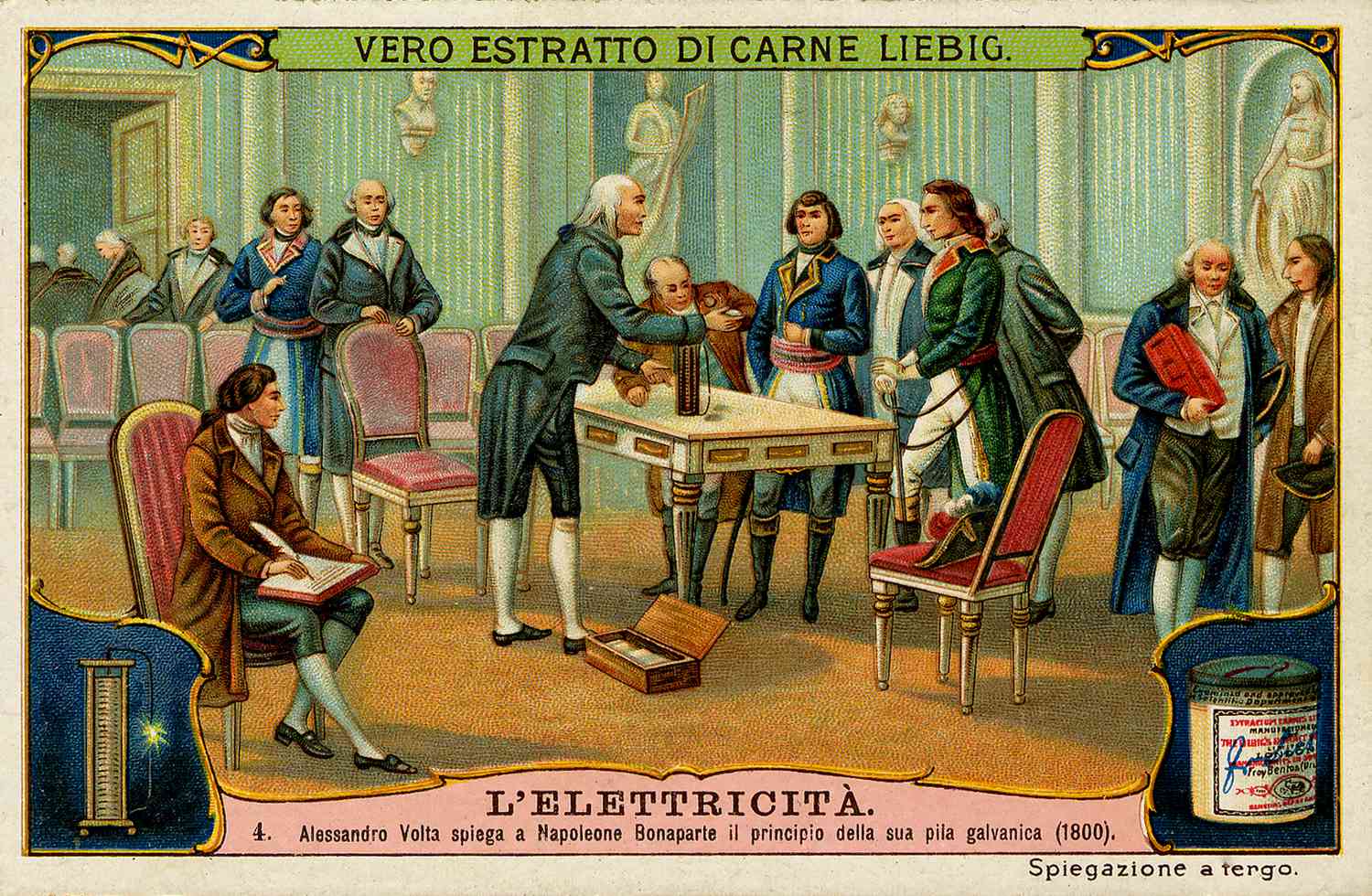

En 1827, le monde scientifique a perdu l’un de ses esprits les plus brillants : Alessandro Volta. Ce physicien italien, célèbre pour ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de l’électricité, a laissé un héritage durable qui continue d’influencer la science moderne. Cet article retrace les moments marquants de sa vie, ses contributions majeures et l’impact de sa mort sur la communauté scientifique de l’époque.

La Vie et les Réalisations d’Alessandro Volta

Les Débuts d’un Génie

Né en 1745 à Côme, en Italie, Alessandro Volta a montré très tôt un intérêt pour les sciences. Après des études en physique et en chimie, il a commencé à enseigner à l’université de Pavie, où il a mené des expériences qui allaient changer le cours de l’histoire. Ses travaux sur l’électricité ont rapidement attiré l’attention de ses pairs, faisant de lui une figure majeure de la science européenne.

L’Invention de la Pile Électrique

La contribution la plus célèbre de Volta est sans doute l’invention de la pile électrique en 1800. Cette découverte a marqué un tournant dans l’étude de l’électricité, permettant pour la première fois de produire un courant électrique continu. La pile voltaïque, comme elle fut nommée, a ouvert la voie à de nombreuses avancées technologiques et scientifiques, posant les bases de l’électrochimie moderne.

La Mort de Volta en 1827

Les Dernières Années

À la fin de sa vie, Alessandro Volta s’est retiré dans sa ville natale de Côme, où il a continué à travailler sur des projets scientifiques tout en jouissant d’une reconnaissance internationale. En 1827, à l’âge de 82 ans, il s’est éteint, laissant derrière lui une carrière riche en découvertes et en innovations.

Les Réactions à Sa Mort

La mort de Volta a été ressentie comme une perte immense par la communauté scientifique. Des hommages ont été rendus à travers l’Europe, soulignant l’importance de ses travaux pour la compréhension de l’électricité. Son nom a été immortalisé dans l’unité de mesure de la tension électrique, le volt, en son honneur.

L’Héritage Scientifique de Volta

Influence sur les Générations Futures

Les découvertes de Volta ont eu un impact profond sur les scientifiques qui lui ont succédé. Des figures comme Michael Faraday et André-Marie Ampère ont construit sur ses travaux, ouvrant la voie à des avancées majeures dans le domaine de l’électricité et du magnétisme. La pile voltaïque a également joué un rôle clé dans le développement des premières technologies électriques.

Volta dans la Culture Populaire

Au-delà de la science, Alessandro Volta est devenu un symbole de l’innovation et de la curiosité intellectuelle. Son nom est fréquemment cité dans les manuels scolaires et les documentaires, rappelant son rôle central dans l’histoire des sciences. En Italie, il est considéré comme un héros national, et de nombreux monuments et institutions portent son nom.

Un Hommage à un Génie de l'Électricité

La mort d’Alessandro Volta en 1827 a marqué la fin d’une ère, mais son héritage continue de briller. Ses découvertes ont non seulement transformé la science de son temps, mais elles ont aussi jeté les bases des technologies modernes. Aujourd’hui, Volta reste une figure inspirante, dont les contributions rappellent l’importance de l’exploration et de l’innovation dans la quête de la connaissance.

En 1894, à Manhattan, Jean-Aimé Le Roy, un inventeur français méconnu, dévoile l’un des premiers appareils de projection cinématographique de l’histoire. Alors que le monde est à l’aube d’une révolution culturelle et technologique, cette innovation marque une étape cruciale dans l’évolution du cinéma. Retour sur cet événement méconnu, mais fondateur, qui a contribué à l’émergence du septième art.

Jean-Aimé Le Roy, un Inventeur Visionnaire

Un Esprit Curieux et Créatif

Jean-Aimé Le Roy, né en France en 1854, est un inventeur autodidacte passionné par les sciences et les technologies émergentes. Fasciné par les possibilités de l’image animée, il se consacre à la création d’un dispositif capable de projeter des films, une idée encore inédite à l’époque.

Le Contexte des Années 1890

Dans les années 1890, plusieurs inventeurs, comme Thomas Edison et les frères Lumière, travaillent sur des technologies similaires. Cependant, Le Roy se distingue par son approche indépendante et son ambition de rendre le cinéma accessible au grand public, plutôt que de le limiter à des visionnements individuels.

Le Dévoilement du Projecteur à Manhattan

La Première Projection Publique

En 1894, Jean-Aimé Le Roy organise une démonstration publique de son projecteur à Manhattan. Cet événement, bien que moins médiatisé que les inventions d’Edison ou des Lumière, est l’un des premiers à montrer des images animées à un public groupé. Les spectateurs sont émerveillés par cette nouveauté, qui préfigure les séances de cinéma modernes.

Le Fonctionnement de l’Appareil

Le projecteur de Le Roy utilise un mécanisme ingénieux pour faire défiler une série d’images fixes à grande vitesse, créant l’illusion du mouvement. Bien que rudimentaire par rapport aux standards actuels, cet appareil représente une avancée majeure dans l’histoire de la projection cinématographique.

Les Réactions et l’Impact de l’Invention

Un Succès Modeste mais Significatif

Si l’invention de Le Roy ne connaît pas le même retentissement que le Kinétoscope d’Edison ou le Cinématographe des Lumière, elle est néanmoins saluée par les pionniers du cinéma. Son projet démontre que la projection collective est possible, ouvrant la voie à des innovations futures.

La Concurrence et les Limites

Malgré son ingéniosité, Le Roy fait face à des défis techniques et financiers. Les brevets déposés par Edison et la popularité croissante du Kinétoscope limitent la diffusion de son invention. De plus, le manque de soutien financier empêche Le Roy de développer pleinement son projet.

L’Héritage de Jean-Aimé Le Roy

Une Contribution Oubliée

Aujourd’hui, Jean-Aimé Le Roy est souvent éclipsé par des figures plus célèbres comme Edison ou les frères Lumière. Pourtant, son travail a joué un rôle essentiel dans l’évolution du cinéma, en prouvant que la projection publique était réalisable.

Une Reconnaissance Tardive

Au fil des décennies, les historiens du cinéma ont redécouvert l’importance de Le Roy. Son projet est désormais reconnu comme une étape clé dans l’histoire des technologies cinématographiques, et son nom est associé à ceux des autres pionniers qui ont permis au cinéma de voir le jour.

Pionnier Méconnu de la Projection Cinématographique

En 1894, Jean-Aimé Le Roy a marqué l’histoire en dévoilant l’un des premiers projecteurs cinématographiques à Manhattan. Bien que son invention n’ait pas connu le succès escompté, elle a ouvert la voie à des avancées majeures dans le domaine de l’image animée. Aujourd’hui, son travail rappelle que l’innovation est souvent le fruit de contributions multiples, parfois méconnues, mais toujours essentielles.

Le 21 janvier 1976 marque une date historique dans l'aviation civile avec le lancement du premier vol commercial supersonique du Concorde. Cet avion révolutionnaire, fruit de la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a bouleversé le transport aérien en permettant de relier des destinations transatlantiques à une vitesse inégalée. Retour sur un événement qui a marqué l’histoire de l’aviation.

La Genèse du Concorde

Un Projet Franco-Britannique Ambitieux

L’idée d’un avion de ligne capable de voler à des vitesses supersoniques émerge dans les années 1950. Face aux avancées technologiques et à la nécessité d’accélérer les déplacements intercontinentaux, la France et le Royaume-Uni s’associent en 1962 pour concevoir un avion hors du commun. Cette coopération donne naissance au Concorde, un appareil conçu par Aérospatiale et British Aircraft Corporation.

Un Défi Technologique et Économique

La conception du Concorde représente un véritable exploit technique. Avec sa silhouette effilée, son aile delta et ses réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus, il est conçu pour franchir le mur du son et atteindre Mach 2, soit plus de 2 000 km/h. Cependant, ce projet est aussi un défi économique colossal, entraînant des coûts de développement exorbitants et soulevant des interrogations sur la rentabilité du programme.

Le Premier Vol Supersonique Commercial

21 Janvier 1976 : Une Date Historique

Après des années de tests et de mises au point, le Concorde effectue son premier vol commercial supersonique le 21 janvier 1976. Deux appareils décollent simultanément : l’un d’Air France de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, et l’autre de British Airways de Londres vers Bahreïn. Ce jour-là, le Concorde prouve que le voyage supersonique n'est plus un rêve, mais une réalité accessible aux passagers fortunés.

Une Expérience Unique pour les Passagers

Voyager à bord du Concorde offre une expérience hors du commun. En plus du confort et du service haut de gamme, les passagers bénéficient d’un temps de vol réduit de moitié par rapport aux avions classiques. Un vol Paris-New York, par exemple, ne prend que 3 heures et demie au lieu de 7 à 8 heures.

Un Rêve Qui Tourne Court

Succès et Controverses

Malgré son aura prestigieuse et l’enthousiasme qu’il suscite, le Concorde se heurte à de nombreux obstacles. Le bruit assourdissant de son bang supersonique conduit à des restrictions sur ses routes aériennes, tandis que la consommation excessive de carburant et le coût des billets le réservent à une élite fortunée.

La Fin d’une Ère

L’accident tragique du Concorde d’Air France en 2000 à Gonesse précipite la fin de son exploitation. Face à la baisse de la demande et aux coûts d’entretien élevés, les derniers vols commerciaux du Concorde ont lieu en 2003, mettant un terme à une aventure aéronautique légendaire.

Un symbole d’innovation et de prouesse technologique

Le Concorde reste une icône de l’aviation, symbole d’innovation et de prouesse technologique. Bien qu’il ait disparu du ciel, il continue de faire rêver les passionnés d’aviation et laisse un héritage qui inspire les nouvelles générations d’ingénieurs et d’aéronautes. L’histoire retiendra 1976 comme l’année où le transport aérien a franchi un cap décisif, en rendant le voyage supersonique une réalité.

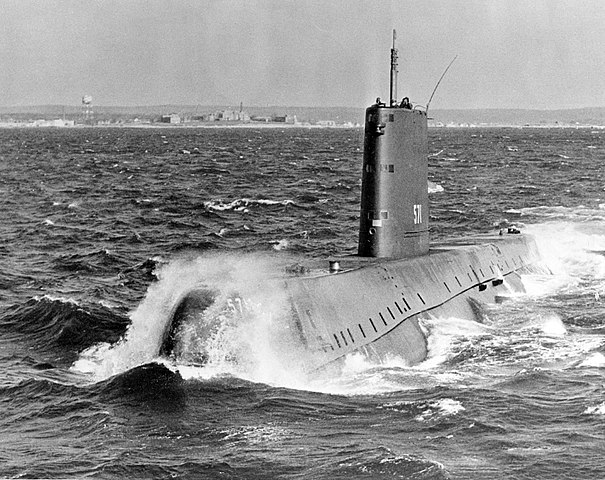

Le 21 janvier 1954, l’USS Nautilus (SSN-571) devient le premier sous-marin à propulsion nucléaire de l’histoire. Ce lancement marque une révolution majeure dans le domaine naval, bouleversant la guerre sous-marine et ouvrant la voie aux innovations technologiques dans le secteur militaire et civil.

Propulsé par un réacteur nucléaire, le Nautilus peut naviguer sous l’eau pendant de longues périodes sans besoin de refaire surface, une avancée stratégique déterminante durant la Guerre froide. Dans cet article, nous reviendrons sur la genèse de ce projet, ses implications militaires et l’héritage laissé par ce sous-marin emblématique.

Un Projet Visionnaire : Les Origines du Nautilus

La Course à la Suprématie Militaire

Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre sous-marine devient un enjeu majeur entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les sous-marins diesel-électriques, bien que performants, sont limités en autonomie, car ils doivent fréquemment refaire surface pour recharger leurs batteries.

En pleine Guerre froide, les États-Unis cherchent un moyen d’accroître leur supériorité navale. Le développement de la propulsion nucléaire apparaît alors comme une solution idéale pour rendre les sous-marins quasiment autonomes et invisibles en haute mer.

L’Ingénieur Derrière l’Invention : Hyman G. Rickover

Le projet du Nautilus est porté par l’amiral Hyman G. Rickover, surnommé le "Père de la marine nucléaire". Ingénieur tenace, il convainc le gouvernement américain du potentiel révolutionnaire de cette technologie et supervise le développement du premier réacteur naval au sein du laboratoire de recherche navale.

Le Nautilus est construit dans les chantiers navals Electric Boat Company à Groton, Connecticut. Sa mise à l’eau en janvier 1954 symbolise l’aboutissement de plusieurs années de recherche et d’ingénierie avancée.

Le Lancement et les Performances du Nautilus

Une Cérémonie Historique

Le 21 janvier 1954, le Nautilus est officiellement lancé lors d’une cérémonie présidée par la Première Dame des États-Unis, Mamie Eisenhower, qui brise une bouteille de champagne sur la coque du sous-marin. Cet événement attire l’attention du monde entier, car il annonce l’entrée de l’humanité dans une nouvelle ère de la navigation sous-marine.

Une Capacité Inédite

Grâce à son réacteur nucléaire, le Nautilus surpasse tous les sous-marins existants à l’époque :

- Autonomie quasi illimitée : Il peut rester sous l’eau pendant des semaines, contrairement aux sous-marins conventionnels limités à quelques jours.

- Vitesse accrue : Il atteint une vitesse de 23 nœuds (43 km/h) en immersion, une performance exceptionnelle pour l’époque.

- Capacité furtive : Il devient un atout stratégique pour les États-Unis, pouvant naviguer discrètement sous les océans sans être repéré.

Les Missions et Exploits du Nautilus

- Un Record Historique : La Traversée du Pôle Nord

En 1958, le Nautilus réalise un exploit inédit : il traverse le pôle Nord sous la banquise en naviguant entièrement sous l’eau. Cette mission, baptisée "Opération Sunshine", prouve que les sous-marins nucléaires peuvent opérer dans les conditions les plus extrêmes et se déplacer sans contrainte géographique.

Ce succès stratégique envoie un message clair à l’Union soviétique : la marine américaine dispose désormais d’une technologie de pointe capable d’opérer en toute discrétion.

Une Influence Sur Les Sous-Marins Modernes

Le Nautilus sert de prototype pour toute une génération de sous-marins nucléaires, devenant le modèle des flottes modernes. Aujourd’hui encore, la plupart des sous-marins militaires utilisent cette technologie, permettant des missions prolongées et une dissuasion stratégique dans le cadre de la guerre nucléaire.

L’Héritage du Nautilus

La Fin de Carrière et Son Musée

Après 25 ans de service, le Nautilus est retiré du service actif en 1980. Au lieu d’être démantelé, il est conservé comme musée flottant à Groton, Connecticut, où il attire des milliers de visiteurs chaque année.

Il symbolise encore aujourd’hui une révolution technologique et un tournant dans l’histoire de la guerre sous-marine.

L’Impact Sur la Propulsion Nucléaire Civile

Si le Nautilus a transformé la marine militaire, son succès a aussi accéléré le développement de la propulsion nucléaire civile, notamment dans le domaine des brise-glaces nucléaires et des centrales nucléaires maritimes.

La technologie employée à bord a servi de laboratoire expérimental pour de nombreux réacteurs modernes, prouvant que l’énergie nucléaire pouvait être utilisée de manière sécurisée pour la navigation.

Un Sous-Marin qui a Changé l’Histoire

Le lancement du Nautilus en 1954 marque une avancée spectaculaire dans l’histoire de la navigation sous-marine et de la guerre navale. Premier sous-marin nucléaire de l’histoire, il prouve que l’autonomie totale sous-marine est possible et redéfinit la stratégie militaire des décennies suivantes.

Aujourd’hui, il reste une icône de l’innovation maritime et un témoignage du génie humain dans l’exploitation de l’énergie nucléaire pour la propulsion. Sa légende continue d’inspirer les ingénieurs et les passionnés d’histoire navale à travers le monde.

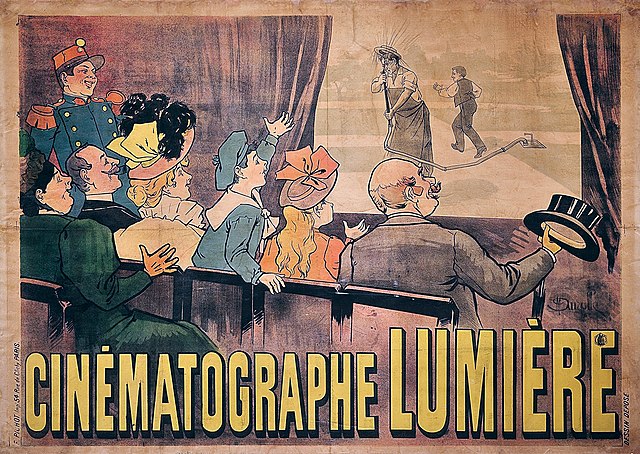

Le 21 janvier 1938, le monde du cinéma perd l’un de ses pionniers les plus créatifs et visionnaires : Georges Méliès. Illusionniste devenu cinéaste, il a révolutionné le septième art avec des films regorgeant d’inventivité, d’effets spéciaux et de poésie. Pourtant, sa carrière s’achève dans l’oubli et la pauvreté, bien loin de la gloire de ses débuts.

Comment celui qui a donné au cinéma ses premières grandes œuvres de science-fiction et de fantastique s’est-il retrouvé oublié de son vivant ? Cet article revient sur son ascension fulgurante, sa chute brutale et la reconnaissance posthume de son génie.

Georges Méliès : De l’Illusion à l’Invention du Cinéma

Un Magicien Fasciné par l’Image Animée

Né en 1861, Georges Méliès commence sa carrière comme illusionniste au Théâtre Robert-Houdin à Paris. Lorsqu’il assiste en 1895 à une démonstration du Cinématographe Lumière, il perçoit immédiatement le potentiel du dispositif et cherche à l’exploiter pour enrichir ses spectacles.

Il développe alors ses propres techniques et crée le premier véritable studio de cinéma en 1897 à Montreuil, un espace conçu spécialement pour la mise en scène et les effets spéciaux.

Le Père des Effets Spéciaux et de la Science-Fiction

Contrairement aux frères Lumière, qui se concentrent sur le réalisme, Méliès explore l’imaginaire. Il invente le stop-motion, les surimpressions, les disparitions et les décors peints, donnant naissance à un cinéma de spectacle et d’illusion.

En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre le plus célèbre, où une fusée s’écrase dans l’œil de la Lune. Ce film de 14 minutes marque l’histoire du cinéma et influence des générations de cinéastes.

Le Déclin et l’Oubli d’un Visionnaire

L’Arrivée de la Production Industrielle

Alors que Méliès crée des mondes oniriques, le cinéma évolue vers une industrie dominée par les grandes compagnies comme Pathé et Gaumont. La demande pour des films plus réalistes et narratifs éclipse progressivement son style théâtral.

Face à cette transformation, il peine à s’adapter et ses productions deviennent obsolètes. En 1913, il fait faillite et doit fermer son studio, détruisant de nombreuses œuvres dans un acte de désespoir.

Un Cinéaste Tombé dans l’Oubli

Contraint d’abandonner le cinéma, Méliès se retrouve sans ressources. Après la Première Guerre mondiale, il vit modestement dans une boutique de jouets et friandises à la gare Montparnasse avec sa femme, Jeanne d'Alcy, ancienne actrice de ses films.

Alors que le cinéma devient une industrie mondiale, son rôle fondateur est largement ignoré par le grand public.

La Redécouverte et la Fin de Vie de Méliès

Une Reconnaissance Tardive

Dans les années 1920, des critiques et cinéastes commencent à redécouvrir son travail. En 1929, un hommage lui est rendu lors d’une rétrospective à Paris. En 1931, il reçoit la Légion d’honneur des mains de Louis Lumière, reconnaissant enfin son rôle de pionnier.

Ses Derniers Jours et Son Héritage

Georges Méliès s’éteint le 21 janvier 1938, à 76 ans, dans l’oubli médiatique malgré les hommages tardifs. Il laisse derrière lui un héritage immense, inspirant des générations de réalisateurs comme Tim Burton, Martin Scorsese et Terry Gilliam.

Son influence résonne encore aujourd’hui, notamment grâce au film Hugo Cabret (2011) de Martin Scorsese, qui lui rend un vibrant hommage.

Du Rêve à l’Éternité

La disparition de Georges Méliès en 1938 marque la fin d’un artiste incompris de son temps mais célébré aujourd’hui comme l’un des pères du cinéma moderne. Son imagination sans limite et son audace technique ont ouvert la voie aux effets spéciaux et au cinéma de genre.

Bien qu’il ait fini dans la pauvreté, son œuvre continue de fasciner et de nourrir les rêves des cinéastes et spectateurs du monde entier.

L'inauguration du barrage d'Assouan, le 15 janvier 1971, a marqué un tournant dans l'histoire de l'Égypte moderne. Symbole de progrès et de souveraineté nationale, cette gigantesque infrastructure a transformé le Nil en une ressource stratégique, renforçant le développement économique et agricole du pays. Ce projet, ambitieux et controversé, continue d’influencer la vie des Égyptiens et l’écosystème environnant. Cet article explore les origines, les défis et les impacts de cet ouvrage emblématique.

L'Égypte et le Nil, un Lien Millénaire

Une dépendance au fleuve

Depuis l’Antiquité, le Nil est la source de vie de l’Égypte, irriguant les terres arides et nourrissant des générations. Cependant, ses crues imprévisibles posaient de nombreux problèmes, allant de l’inondation des villages à la destruction des récoltes.

Le rêve d’un contrôle hydraulique

L'idée de maîtriser les eaux du Nil n'était pas nouvelle. Dès le XIXe siècle, des barrages plus modestes avaient été construits. Cependant, l’indépendance acquise en 1952 sous Gamal Abdel Nasser permit de concrétiser un projet à la hauteur des ambitions nationales.

La Construction : Un Défi Politique et Technique

Le financement et l’assistance internationale

Le projet du Haut Barrage d'Assouan nécessitait des ressources colossales. Après des tensions avec les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Union soviétique fournit un soutien financier et technique, marquant ainsi une nouvelle alliance géopolitique pour l'Égypte.

Un chantier titanesque

Commencé en 1960, le barrage est un chef-d’œuvre d’ingénierie. S’étendant sur plus de 3,5 km, il a nécessité le déplacement de milliers de personnes et la construction du lac Nasser, l'un des plus grands réservoirs artificiels au monde.

Les Impacts : Entre Développement et Controverses

Une révolution agricole et énergétique

Grâce au barrage, l'Égypte bénéficie d'une irrigation maîtrisée et d'une production d’électricité hydroélectrique, alimentant des millions de foyers. Les récoltes sont devenues plus stables, contribuant à l’autosuffisance alimentaire du pays.

Les défis environnementaux et sociaux

Malgré ses avantages, le barrage a également engendré des défis majeurs. Le déplacement des communautés nubiennes, la perte de terres fertiles en aval et l’impact sur l’écosystème du delta du Nil sont autant de problématiques qui restent au cœur des débats.

L’Héritage : Une Leçon pour les Générations Futures

Un symbole de modernité

Le Haut Barrage d'Assouan est souvent présenté comme l’un des plus grands accomplissements de l’Égypte moderne, reflétant l'ambition et la résilience d’un peuple en quête de progrès.

Un modèle pour les projets hydrauliques

Aujourd’hui, ce barrage inspire d’autres nations qui souhaitent exploiter leurs ressources en eau de manière durable, tout en soulignant l'importance d'évaluer les impacts sociaux et environnementaux.

Une Révolution Hydraulique

L'inauguration du barrage d'Assouan reste une étape clé de l’histoire contemporaine de l’Égypte. Cette œuvre monumentale incarne à la fois les espoirs et les défis d’un développement rapide. Plus de 50 ans après sa mise en service, le barrage demeure un sujet de fascination et d’apprentissage, nous rappelant que chaque progrès technologique doit s'accompagner d'une réflexion profonde sur ses conséquences à long terme.

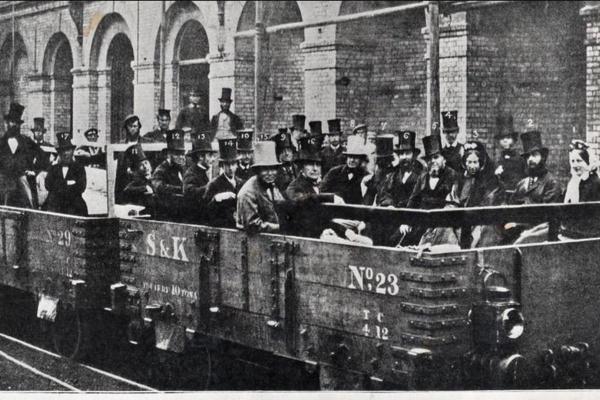

Le 10 janvier 1863 marque une étape historique dans l’évolution des transports en milieu urbain : l’inauguration de la toute première ligne de métro au monde, à Londres. Conçue pour désengorger les rues encombrées de la capitale britannique, cette réalisation novatrice posa les bases d’un réseau de transport souterrain moderne. Revenons sur cet événement marquant et ses répercussions.

Londres au cœur de l’industrialisation

Une ville en pleine effervescence

Au milieu du XIXe siècle, Londres est la ville la plus peuplée du monde, symbole de la révolution industrielle. Cependant, cette croissance rapide s’accompagne de graves problèmes de circulation, rendant urgent le développement d’une solution de transport efficace.

Un projet ambitieux

Pour remédier à ce chaos urbain, l’idée d’un chemin de fer souterrain voit le jour. En 1854, le Parlement britannique approuve la construction de la Metropolitan Railway, reliant Paddington à Farringdon Street.

L’inauguration de la première ligne de métro

Une prouesse technologique

Après près d’une décennie de travaux, le Metropolitan Railway ouvre ses portes le 10 janvier 1863. Cette première ligne, longue de 6 kilomètres, utilise des locomotives à vapeur et dessert six stations. Elle représente un exploit technique et une avancée majeure pour les infrastructures de l’époque.

Une réception enthousiaste

Dès son ouverture, la ligne connaît un succès immédiat. Environ 40 000 passagers l’utilisent dès le premier jour, preuve de l’urgence d’une telle solution dans une ville saturée par le trafic.

Les défis techniques et humains

Les conditions de travail difficiles

Les travaux, réalisés dans des conditions rudimentaires, ont nécessité le creusement de tunnels sous des rues animées, mettant à rude épreuve les ouvriers. Les nuisances sonores et la pollution dues à la vapeur sont également des défis de taille.

Les premières critiques

Malgré son succès, le métro n’est pas exempt de critiques. Les locomotives à vapeur dégagent de la fumée dans les tunnels, rendant le voyage inconfortable pour les passagers. Ces défauts incitent à envisager des améliorations technologiques pour l’avenir.

L’impact de la Metropolitan Railway

Une transformation urbaine

L’ouverture de cette ligne marque le début d’une révolution dans les transports urbains. Elle inspire d’autres villes à travers le monde, qui adoptent progressivement le modèle du métro pour leurs propres besoins.

L’héritage durable

Le métro londonien, désormais connu sous le nom de "Tube", reste un symbole de modernité et d’innovation. Ses origines témoignent d’une époque où les défis de la croissance urbaine ont conduit à des solutions visionnaires.

Un jalon dans l’histoire des transports

L’inauguration de la première ligne de métro à Londres le 10 janvier 1863 est bien plus qu’un simple événement technique. Elle symbolise une avancée qui a transformé les modes de vie urbains, établissant un modèle encore suivi aujourd’hui. Ce jour-là, Londres n’a pas seulement ouvert une ligne de métro, mais aussi une voie vers l’avenir.

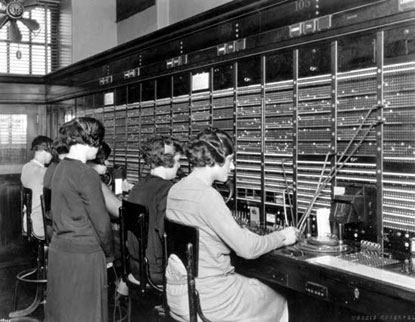

Le 7 janvier 1927, un événement marquant change le cours des télécommunications internationales : la première communication téléphonique entre Londres et New York. Cette prouesse technologique, résultat de décennies de recherche et d'innovations, a ouvert une nouvelle ère de connectivité mondiale. Cet exploit, qui semblait autrefois inimaginable, illustre le génie humain face aux défis techniques et aux distances géographiques.

Le Contexte Historique

Une Époque d’Innovations

Le début du XXe siècle est marqué par une révolution industrielle et technologique sans précédent. Les télécommunications, portées par l’invention du téléphone en 1876 par Alexander Graham Bell, évoluent rapidement. Cependant, la communication transatlantique reste un défi majeur en raison des contraintes technologiques et des vastes distances.

Les Premières Tentatives de Communication

Avant 1927, les échanges transatlantiques se faisaient principalement via des câbles télégraphiques sous-marins, limitant les communications à des messages écrits. Les premières tentatives de transmission vocale à longue distance, bien que prometteuses, se heurtaient à des problèmes de qualité sonore et d’interférences.

La Réalisation de la Première Communication téléphonique

Les Acteurs Clés du Projet

Cette avancée technologique a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'American Telephone and Telegraph Company (AT&T) et la British Post Office. Ces deux géants des télécommunications ont travaillé de concert pour développer une technologie capable de transmettre la voix à travers l’océan Atlantique.

La Technologie Innovante

Le succès de cette communication repose sur l’utilisation des ondes radio à haute fréquence, qui permettent de transmettre la voix par voie hertzienne. Une station d’émission située à Rugby, en Angleterre, et une station de réception à Houlton, dans le Maine (États-Unis), ont joué un rôle central dans cette transmission historique.

Les Impacts de Cet Événement

Une Révolution dans les Échanges Internationaux

La première communication téléphonique entre Londres et New York symbolise la réduction des distances entre les continents. Elle marque le début d’une nouvelle ère où les échanges commerciaux, diplomatiques et personnels peuvent se faire instantanément, malgré les océans.

Un Tremplin pour les Innovations Futures

Cet exploit a pavé la voie à des avancées majeures, notamment le développement des câbles téléphoniques sous-marins, puis des satellites de communication. Il a également préparé le terrain pour l’émergence d’un monde interconnecté où la communication instantanée est devenue la norme.

Un Pas de Géant pour les Télécommunications

La première communication téléphonique entre Londres et New York en 1927 est bien plus qu’un simple exploit technique : elle est le symbole d’une humanité cherchant constamment à repousser les limites de la distance et du temps. Cet événement a marqué un tournant dans l’histoire des télécommunications, rendant possible le rêve d’un monde plus connecté.

Découverts par hasard à la fin du XIXᵉ siècle, les rayons X ont transformé la science et la médecine. Ce phénomène invisible a offert une fenêtre unique sur le corps humain, initiant une ère de progrès inimaginables. Cet article retrace l’histoire fascinante de cette découverte et explore son impact durable.

Wilhelm Röntgen : À l’origine d’une révolution

Le hasard d’une découverte

En 1895, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen travaille sur les propriétés des rayons cathodiques lorsqu’il observe un phénomène étrange. Une lumière fluorescente apparaît sur une plaque couverte de sel de baryum, bien qu’aucune source lumineuse directe ne soit présente. Il identifie ce phénomène comme des "rayons inconnus", qu'il baptise "rayons X".

L’annonce scientifique et la reconnaissance

Quelques semaines seulement après sa découverte, Röntgen publie ses travaux, démontrant que ces rayons peuvent traverser les tissus mous tout en révélant les structures osseuses. Sa contribution lui vaudra le premier Prix Nobel de Physique en 1901.

Les premières applications médicales

Une fenêtre sur le corps humain

L’utilisation des rayons X en médecine débute presque immédiatement après leur découverte. Les premières radiographies permettent de diagnostiquer des fractures, des corps étrangers, et même des pathologies internes.

Les défis techniques et éthiques

Au départ, les appareils de radiographie étaient rudimentaires et exposaient patients et praticiens à des doses importantes de radiations, dont les effets nocifs n’étaient pas encore bien compris. Ces limitations n’ont pas empêché leur adoption rapide dans les hôpitaux du monde entier.

L’héritage des rayons X dans la science et la technologie

Des applications au-delà de la médecine

Outre la radiographie médicale, les rayons X jouent un rôle clé en cristallographie, permettant de découvrir la structure de l’ADN, et en astrophysique, où ils dévoilent les secrets des étoiles.

La radioprotection et la maîtrise des risques

Avec le temps, des progrès significatifs ont été réalisés pour minimiser les risques associés à l’exposition aux rayons X, grâce à des appareils plus sûrs et des protocoles rigoureux.

Un outil irremplaçable

Depuis plus d’un siècle, les rayons X continuent de révolutionner la médecine et la science. Leur découverte, bien qu’inattendue, a démontré que les merveilles de la nature cachent encore des secrets prêts à être dévoilés par l’ingéniosité humaine.

Gustave Eiffel, dont le nom est aujourd’hui synonyme d’ingéniosité et d’innovation, est bien plus qu’un simple constructeur de la célèbre tour parisienne. Né en 1832, cet ingénieur visionnaire a marqué l’histoire de l’architecture et de l’ingénierie par ses projets audacieux et révolutionnaires. Cet article revient sur les débuts de sa vie, ses premières influences et comment sa naissance et son environnement ont façonné l’homme qui allait redéfinir les horizons du monde.

Les Origines d’un Visionnaire

Une Naissance à Dijon

Alexandre Gustave Eiffel voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Il est issu d’une famille modeste mais ambitieuse. Son père, François Alexandre Bönickhausen, travaille comme militaire avant de se tourner vers les affaires, tandis que sa mère, Catherine Mélanie Moneuse, joue un rôle clé dans la gestion de l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de charbon.

Une Éducation Inspirante

La jeunesse de Gustave Eiffel est marquée par une solide éducation. Il étudie au Lycée Royal de Dijon, où il se distingue par son intelligence et son intérêt pour les sciences. Encouragé par sa mère, il intègre ensuite l’École centrale des arts et manufactures à Paris, une institution de renom qui forme les ingénieurs les plus brillants de son époque.

Les Premières Influences et Débuts

Une Passion pour les Structures

Dès son plus jeune âge, Eiffel manifeste un intérêt pour les ponts, les bâtiments et les innovations techniques. Son esprit analytique et sa curiosité le poussent à explorer les matériaux, notamment le fer, qui deviendra central dans ses réalisations futures.

Premiers Pas dans l’Industrie

Après avoir obtenu son diplôme en 1855, Eiffel commence sa carrière comme assistant ingénieur pour des entreprises spécialisées dans les travaux publics. Il se distingue rapidement par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à innover dans l’utilisation des matériaux.

Un Ingénieur Visionnaire

L’Exploration du Fer et de l’Acier

Eiffel est fasciné par les possibilités offertes par le fer et l’acier, des matériaux légers mais résistants. Ces métaux lui permettent d’imaginer des structures plus audacieuses et plus légères que tout ce qui avait été conçu auparavant.

La Réalisation de Projets Ambitieux

Avant même la construction de la tour Eiffel, Gustave Eiffel a participé à des projets emblématiques tels que le viaduc de Garabit et le pont Maria Pia au Portugal. Ces ouvrages témoignent de son ingéniosité et de sa capacité à repousser les limites techniques de son époque.

Héritage et Impact

Un Nom Gravé dans l’Histoire

Bien que la tour Eiffel soit l’œuvre la plus célèbre de Gustave Eiffel, son impact va bien au-delà. Il a introduit des techniques d’ingénierie innovantes qui ont influencé l’architecture moderne et les infrastructures du monde entier.

4.2. Une Source d’Inspiration

La vie de Gustave Eiffel, depuis ses modestes débuts à Dijon jusqu’à ses triomphes à Paris, inspire des générations d’ingénieurs et d’architectes. Sa capacité à imaginer l’impossible et à le transformer en réalité reste un modèle pour ceux qui cherchent à innover.

Aux Origines d’un Ingénieur de Génie

La naissance de Gustave Eiffel marque le début d’une ère de génie et d’innovation. Ses premiers pas à Dijon et son éducation rigoureuse ont jeté les bases d’une carrière qui allait redéfinir le paysage architectural mondial. Visionnaire et perfectionniste, Eiffel continue de fasciner par son héritage, rappelant que l’audace et le travail acharné peuvent transformer des rêves en structures immortelles.

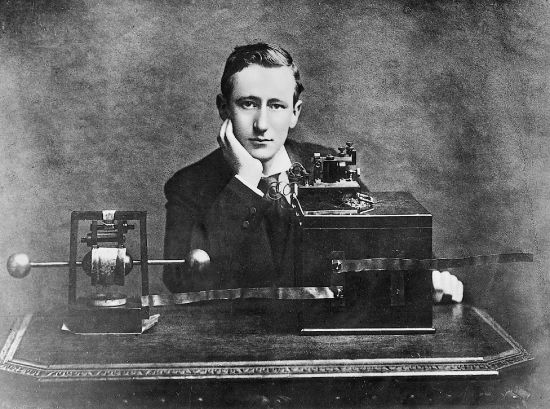

Le 12 décembre 1901, un événement sans précédent transforme l’histoire des télécommunications : Guglielmo Marconi, pionnier de la radio, réussit la première transmission radio transatlantique. Cet exploit, qui relie l’Europe et l’Amérique par les ondes, marque une étape clé dans l’évolution des communications modernes. Cet article revient sur les défis, les circonstances et les répercussions de cet exploit scientifique et technologique.

Le Contexte de l’Époque

La Révolution des Télécommunications

À la fin du XIXe siècle, le télégraphe et le téléphone dominent les échanges à distance. Cependant, ces technologies nécessitent des infrastructures coûteuses, comme des câbles sous-marins, limitant leur portée. L’idée d’une communication sans fil commence à émerger, portée par des scientifiques tels que Heinrich Hertz et Nikola Tesla.

L’Ascension de Guglielmo Marconi

Né en 1874 à Bologne, en Italie, Marconi s’intéresse très tôt aux ondes électromagnétiques. Inspiré par les travaux de Hertz, il développe des appareils capables de transmettre des signaux sans fil sur des distances croissantes. Son entreprise, fondée en 1897, ambitionne de révolutionner la communication en éliminant les barrières physiques.

La Première Transmission Radio Transatlantique

Les Défis Techniques

La transmission radio transatlantique représente un défi colossal à l’époque. Les signaux doivent parcourir plus de 3 000 kilomètres, surmontant la courbure de la Terre et les interférences atmosphériques. Beaucoup doutent de la faisabilité d’un tel projet, mais Marconi est déterminé.

L’Expérience Historique

Le 12 décembre 1901, depuis une station émettrice située à Poldhu, en Angleterre, Marconi envoie un signal radio simple : la lettre "S" en code Morse. Ce signal est capté par une antenne rudimentaire installée à St. John’s, à Terre-Neuve, au Canada. Cet exploit prouve que les ondes radio peuvent traverser l’Atlantique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les télécommunications.

L’Impact de la Transmission

Une Révolution des Communications

La réussite de Marconi bouleverse les paradigmes des communications. Les messages peuvent désormais être transmis instantanément à travers les océans, réduisant les délais et reliant les continents. Cette avancée pose les bases de la radio commerciale et des technologies de transmission modernes.

Applications Pratiques

Dans les décennies qui suivent, la radio devient un outil indispensable, notamment pour la navigation maritime, les communications militaires et la diffusion de contenu. L’impact de l’innovation de Marconi se fait sentir dans tous les aspects de la société, des affaires au divertissement.

Héritage et Reconnaissance

Le Triomphe de Marconi

Pour son exploit, Guglielmo Marconi reçoit le prix Nobel de physique en 1909, partagé avec Karl Ferdinand Braun, en reconnaissance de leurs contributions à la télégraphie sans fil. Il est célébré comme un visionnaire ayant transformé les interactions humaines.

Un Héritage Durable

L’exploit de Marconi reste une source d’inspiration pour les générations futures. Ses innovations posent les bases des technologies sans fil modernes, comme la télévision, le Wi-Fi et les télécommunications satellitaires.

Une Révolution des Communications

La première transmission radio transatlantique réalisée par Guglielmo Marconi en 1901 marque un tournant décisif dans l’histoire des télécommunications. Ce moment historique, fruit d’un esprit visionnaire et d’une détermination sans faille, illustre le pouvoir de l’innovation scientifique. Aujourd’hui encore, les avancées de Marconi résonnent dans chaque onde qui traverse notre monde interconnecté.

Lorsque l’on évoque le nom d’Alfred Nobel, il est difficile de ne pas penser immédiatement aux prestigieux Prix Nobel, remis chaque année afin d’honorer les plus grandes avancées intellectuelles et humanistes de notre monde. Pourtant, cet ingénieur et chimiste suédois est également connu comme l’inventeur de la dynamite, une découverte qui a profondément marqué l’industrie, mais dont l’utilisation a généré controverse et remises en question. Ce paradoxe entre un geste philanthropique majeur, matérialisé par la création des prix Nobel, et la mise au point d’un explosif aux conséquences parfois désastreuses, est au cœur de l’héritage laissé par Alfred Nobel au moment de sa disparition.

Le profil d’un scientifique cosmopolite et inspiré

De Stockholm à Paris : un parcours formateur

Né en 1833 à Stockholm, Alfred Nobel grandit dans une famille d’ingénieurs et d’entrepreneurs. Cette influence précoce, doublée d’une éducation cosmopolite acquise entre Saint-Pétersbourg, Paris et les États-Unis, façonna un esprit ouvert, polyglotte et fasciné par la science. Toujours à l’affût d’innovations, il s’intéressa particulièrement à la chimie des explosifs, un domaine où les applications industrielles pouvaient répondre aux grands chantiers d’infrastructures de la seconde moitié du XIXe siècle.

L’invention de la dynamite et son impact industriel

Au cœur de ses travaux, la dynamite est sans doute l’innovation la plus marquante d’Alfred Nobel. Mise au point dans les années 1860, elle offrait une alternative plus stable à la nitroglycérine pure, trop instable pour être manipulée sans risque. Cette invention facilita considérablement l’excavation de mines, le percement de tunnels, la construction de routes et de voies ferrées, contribuant de fait au développement économique de nombreux pays. Néanmoins, l’emploi de cet explosif dans des contextes militaires et destructeurs ternit l’image du scientifique, conscient que sa découverte pouvait être instrumentalisée à des fins meurtrières.

Le testament de Nobel et la genèse des Prix Nobel

geste philanthropique ancré dans la conscience

Aux prises avec le poids moral de ses découvertes, Alfred Nobel, sans descendance directe, songea à léguer sa fortune à une cause plus noble. Son testament, rédigé en 1895, prévoyait ainsi la création d’un fonds destiné à récompenser chaque année celles et ceux ayant apporté « le plus grand bénéfice à l’humanité » dans divers domaines : la paix, la littérature, la médecine, la chimie et la physique.

Des récompenses emblématiques, un succès mondial

La première remise des Prix Nobel eut lieu en 1901, cinq ans après la mort du fondateur. Depuis, ces distinctions jouissent d’une renommée internationale, symbolisant le triomphe du savoir, de l’engagement et de la recherche pacifique. Paradoxe intéressant, elles assurent à Nobel un statut immuable de bienfaiteur de l’humanité, mettant en sourdine le lourd héritage lié à l’industrie des explosifs.

La mort d’Alfred Nobel, un adieu discret aux allures de renouveau

Le dernier souffle à San Remo

Alfred Nobel s’éteint le 10 décembre 1896, dans sa villa de San Remo, en Italie. Cet homme devenu immensément riche grâce à ses brevets laisse derrière lui un testament audacieux, dont l’exécution ne sera pas sans difficultés. La colère de certains membres de sa famille, craignant de perdre une partie de leur héritage, et les résistances de certaines autorités freineront temporairement la mise en place de la fondation qui porte son nom. Toutefois, après bien des démarches, le Fonds Nobel verra le jour et remplira scrupuleusement la mission que lui avait confiée son créateur.

L’empreinte d’un homme à la mémoire complexe

À sa mort, Alfred Nobel laisse un héritage ambivalent. L’homme qui permit la mise en chantier de grands projets industriels reste aussi celui qui donna malgré lui des armes plus puissantes à l’humanité. Mais c’est également le mécène visionnaire qui voulut encourager la pensée, la paix et le progrès. Aujourd’hui, le nom Nobel évoque autant l’ingéniosité scientifique que la célébration de la créativité et de l’engagement humaniste.

Ingénieur visionnaire et fondateur de récompenses inestimables

Le décès d’Alfred Nobel marque un tournant dans l’histoire des sciences et de la philanthropie. La disparition de ce personnage complexe, symbole du génie industriel et de la générosité éclairée, a donné naissance aux Prix Nobel, devenus un véritable baromètre de l’excellence internationale. Son héritage, bien qu’imprégné d’un certain paradoxe, continue de résonner à travers ces récompenses prestigieuses, rappelant à chacun que le savoir et le progrès peuvent, entre des mains bienveillantes, contribuer à un avenir meilleur.

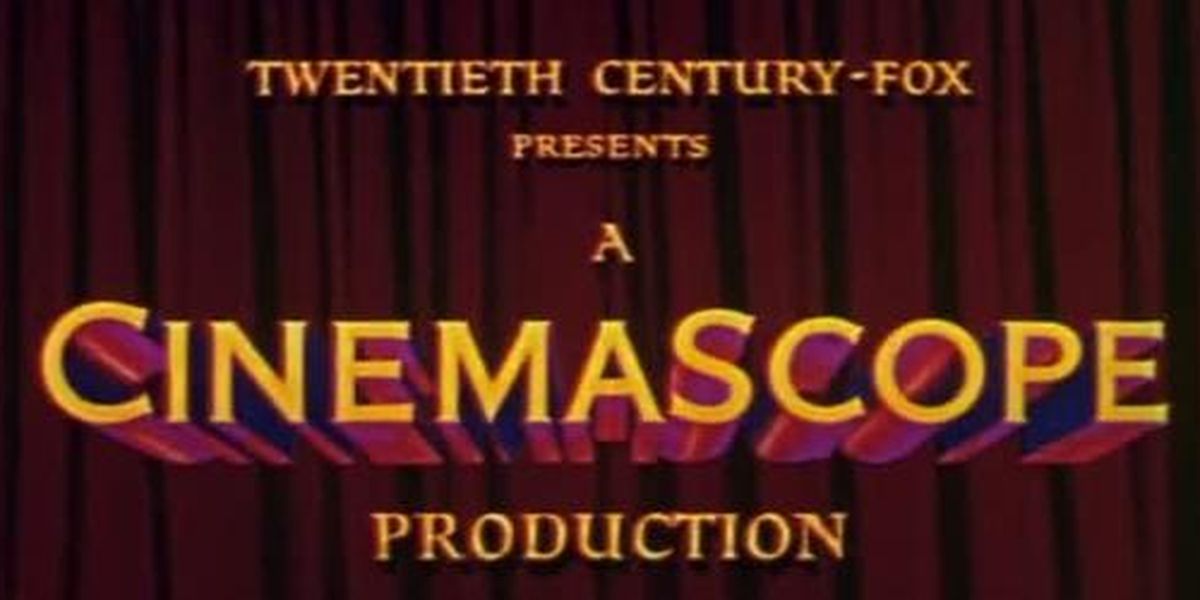

Le 20 septembre 1953, la Twentieth Century Fox marquait une étape historique dans l’industrie cinématographique avec la sortie de La Tunique (The Robe), le premier film projeté en Cinémascope. Cette technologie innovante, qui introduisait un format large d'écran, allait révolutionner le cinéma et donner naissance à une nouvelle ère de production. Cet article revient sur cet événement majeur et explore l'impact du Cinémascope sur la narration cinématographique et les expériences des spectateurs.

Le Cinémascope, une Innovation Technologique

Le Cinémascope, développé par la société français Henri Chrétien et acquis par la Twentieth Century Fox, fut l'une des plus grandes innovations techniques du cinéma du XXe siècle. Ce procédé de projection en anamorphose, qui permettait d’élargir l’image sans distorsion, a immédiatement attiré l’attention des réalisateurs et des spectateurs.

L’Évolution des Formats Cinématographiques

Avant l'apparition du Cinémascope, les films étaient projetés dans des formats plus étroits, tels que le 4:3, limitant la vision panoramique. Le Cinémascope offrait un rapport de 2.55:1, offrant ainsi une vue beaucoup plus immersive, idéale pour des scènes spectaculaires et les grands épics hollywoodiens.

L’Introduction au Public

Le premier film à bénéficier du Cinémascope, La Tunique, s'accompagnait d’une stratégie marketing audacieuse. Les spectateurs étaient invités à vivre une nouvelle expérience cinématographique, où l'écran large devenait un outil narratif à part entière. Le studio misait sur l'effet de surprise et l’émerveillement pour attirer les foules dans les salles obscures.

L'Impact du Cinémascope sur l'Industrie Cinématographique

L'Explosion de la Popularité du Format

Après le succès de La Tunique, le Cinémascope se répandit rapidement à travers Hollywood, avec de nombreux studios l’adoptant pour leurs productions. Ce format élargi offrait de nouvelles possibilités créatives aux cinéastes, permettant de capturer des paysages à couper le souffle ou d'organiser des scènes d'action d'une manière plus dynamique.

La Réponse des Spectateurs

Pour le public, l'introduction du Cinémascope fut un véritable choc visuel. Les premiers retours des spectateurs furent enthousiastes, enchantés par la qualité d'image et l’expérience immersive du grand écran. Les salles de cinéma se dotèrent rapidement de projecteurs capables de diffuser cette nouvelle technologie.

Le Cinémascope Aujourd'hui et Son Héritage

Si le Cinémascope n'est plus utilisé de manière dominante dans les productions modernes, son héritage demeure. Il a ouvert la voie à d'autres formats d'écran large, comme le Panavision et l'Ultra Panavision, et reste un symbole de l’ambition technologique d’Hollywood pour offrir aux spectateurs une expérience visuelle incomparable.

L'Adaptation au Numérique

Aujourd'hui, les formats numériques haute définition ont remplacé les techniques de projection analogiques, mais l'impact du Cinémascope peut encore être vu dans les films actuels qui privilégient des cadres larges pour raconter des histoires visuellement impressionnantes.

En 1901, la firme Gillette révolutionne l'industrie du rasage en lançant le premier rasoir mécanique à lame jetable. Cette invention, signée par l’ingénieur américain King C. Gillette, transforme à jamais la routine quotidienne de millions d'hommes et redéfinit le marché du rasage. Le rasoir Gillette est non seulement une innovation technologique, mais aussi un modèle économique novateur qui introduit la vente de lames de rasoir jetables, une stratégie qui reste encore aujourd'hui un pilier des entreprises modernes.

Contexte de l’Industrie du Rasage au Début du XXe Siècle

Les méthodes de rasage avant 1901

Avant l'invention de Gillette, le rasage était un processus plus long et parfois douloureux, impliquant l’utilisation de rasoirs droits, qui nécessitaient une grande habileté pour éviter les coupures. L'entretien de ces rasoirs, qui nécessitaient des affûtages réguliers, était également une contrainte. L'innovation dans ce domaine était donc primordiale pour les consommateurs à la recherche de solutions plus simples et plus sûres.

Le marché du rasage : une opportunité d’innovation

À la fin du XIXe siècle, de nombreuses entreprises cherchaient à répondre à la demande croissante de produits hygiéniques et pratiques. Le rasage n’échappait pas à cette dynamique. Gillette, fort de son expertise dans la vente de produits utilitaires, entrevoit la possibilité de combiner la commodité d’un rasoir efficace avec la stratégie économique de remplacement des lames jetables.

L’Invention du Rasoir Mécanique

L’idée de King C. Gillette

King Camp Gillette, fondateur de la société, s’inspire de l’idée d’un rasoir facile à utiliser, sûr, mais surtout à usage jetable. La révolution réside dans la lame amovible, un concept totalement nouveau. En 1901, après des années de recherches, Gillette dévoile son rasoir mécanique à lame jetable, qui élimine la nécessité d’affûter l’instrument et le rend accessible à un large public.

L’élément clé de l'innovation : la lame jetable

Le véritable coup de génie de Gillette réside dans son modèle économique : la vente de lames jetables, produites en masse, qui permettaient aux utilisateurs de changer de lame sans avoir à investir dans un nouveau rasoir. Ce système génère un marché récurrent, une stratégie devenue emblématique dans de nombreuses industries aujourd’hui, souvent appelée le modèle "razor-and-blades".

L'Impact du Rasoir Gillette sur la Société

Un produit de masse

Avec la commercialisation du rasoir Gillette, le rasage devient plus accessible, plus rapide et plus sûr. Le rasoir mécanique permet à des millions d’hommes dans le monde entier de se raser avec une précision inédite, à moindre coût. Il devient un symbole de l’époque moderne, marquant un changement dans les habitudes de consommation et dans l’industrie du soin personnel.

L'évolution vers un empire mondial

Gillette connaît un succès fulgurant, étendant sa production et ses ventes dans de nombreux pays. Cette réussite n’est pas seulement due à l’innovation technologique, mais aussi à la vision commerciale de Gillette, qui parvient à établir un réseau de distribution international, rendant son produit omniprésent sur le marché.

Un Moment Charnière dans l’Histoire de l’Industrie

Le lancement du rasoir mécanique Gillette en 1901 est une étape décisive dans l’histoire des produits de consommation. Plus qu’une simple invention, il marque le début d’une ère nouvelle où l’innovation technologique et le modèle économique s’allient pour créer des produits à la fois fonctionnels et accessibles. L’influence de cette invention se fait encore sentir aujourd'hui dans de nombreuses industries qui suivent un modèle similaire de consommables jetables et d’abonnements.

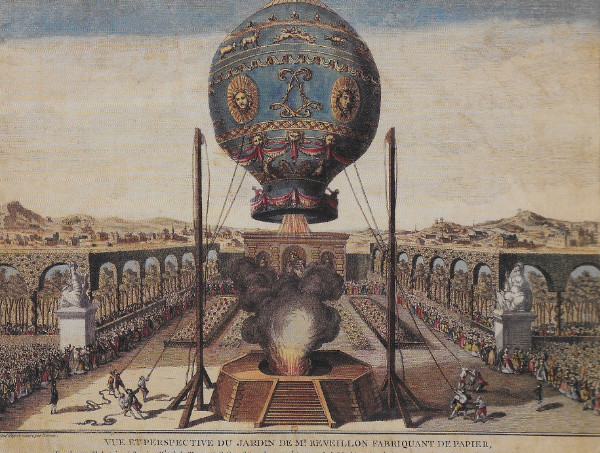

Le 21 novembre 1783 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité : ce jour-là, les frères Montgolfier réalisent l'impensable en permettant à l'Homme de s'élever dans les airs. Cet exploit, fruit d'une ambition scientifique et d'un esprit novateur, reste gravé dans les mémoires comme le premier vol habité en montgolfière. Retour sur cet événement historique qui a ouvert la voie à l'aéronautique moderne.

Une Épopée Céleste Révolutionnaire

L'Europe des Lumières en Effervescence

Le XVIIIe siècle est une période marquée par des avancées scientifiques et techniques majeures. En France, les idées des Lumières favorisent la curiosité et l'expérimentation. Les progrès en physique et en chimie inspirent des inventeurs à repousser les limites du possible. C’est dans ce contexte que Joseph et Étienne Montgolfier, papetiers de métier, se passionnent pour l’étude des gaz et de leur comportement.

Les Premiers Essais : Les Origines de la Montgolfière

En 1782, les frères Montgolfier découvrent qu’un sac rempli d’air chaud s’élève naturellement. Cet effet est dû à la différence de densité entre l’air chaud et l’air ambiant. Encouragés par leurs premiers essais, ils construisent une enveloppe en toile et papier qu'ils nomment "montgolfière", en hommage à leur nom. Après plusieurs tests concluants, ils décident de tenter l’expérience avec des passagers vivants.

Le Jour Historique

Le Premier Vol Habité

Le 21 novembre 1783, à Paris, devant une foule impressionnante, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes prennent place dans une nacelle attachée à une montgolfière. Après des mois de préparation, le ballon s’élève majestueusement dans le ciel, atteignant une altitude d’environ 900 mètres. Le vol dure 25 minutes et couvre une distance de 9 kilomètres. Cet exploit est un triomphe pour la science et une source de fierté pour la France.

Une Réaction Mondiale

Cet événement suscite un engouement international. Les journaux en parlent comme d’une révolution dans les transports, et les cours royales européennes saluent l’ingéniosité des inventeurs. Cependant, certains expriment des craintes : les cieux étaient jusque-là réservés aux oiseaux, et cette intrusion humaine bouleverse l’ordre établi.

L’Héritage des Frères Montgolfier

Une Révolution Technologique

Le vol des frères Montgolfier marque le début de l’aérostation et ouvre la voie aux avions, dirigeables et autres engins volants. Leur invention inspire de nombreuses innovations dans les décennies suivantes, notamment en matière de propulsion et de matériaux.

Une Passion Toujours Vivante

Aujourd’hui, les montgolfières continuent de faire rêver. Des rassemblements et festivals à travers le monde célèbrent cette prouesse historique. Le vol inaugural de 1783 reste un symbole de la capacité humaine à conquérir l’inconnu grâce à l’ingéniosité et au courage.

Une Révolution en Plein Air

Le premier vol en montgolfière incarne l’esprit d’aventure et d’innovation des Lumières. Il rappelle que même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité avec persévérance et audace. Plus qu’un exploit scientifique, cette aventure est une ode à l’exploration et à la curiosité humaine.

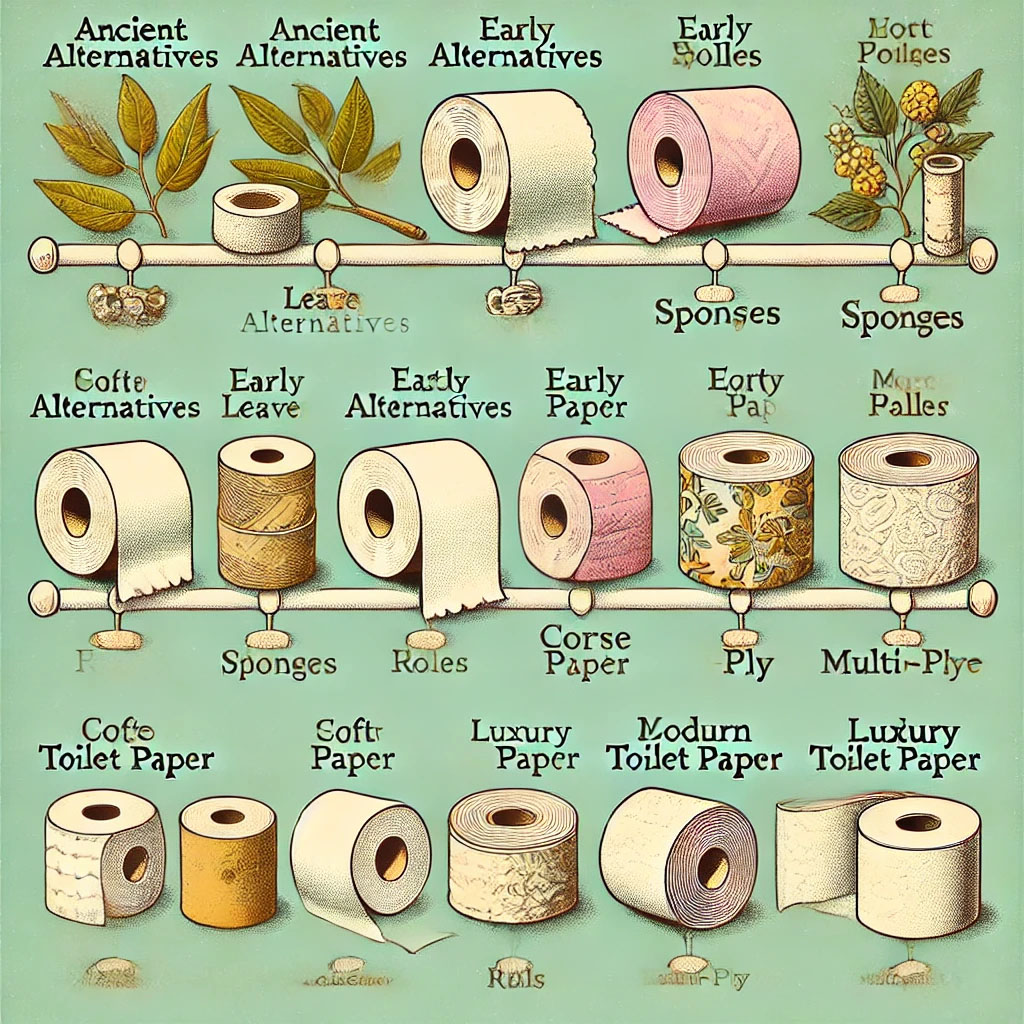

Le papier toilette est un produit quotidiennement utilisé dans le monde entier, mais peu de gens connaissent son histoire ou son origine. De simples rouleaux devenus incontournables dans nos vies modernes, le papier toilette a pourtant une histoire fascinante, marquée par des innovations et des changements sociaux. De ses débuts rudimentaires à son état actuel, il a traversé les siècles et évolué selon les besoins et les habitudes des civilisations. Cet article vous invite à explorer les origines du papier toilette, ses évolutions et son impact sur la vie quotidienne.

Les Prémices du Papier Toilette

L'Antiquité : Des Matériaux Naturels

Bien avant l'invention du papier toilette tel que nous le connaissons aujourd'hui, les civilisations anciennes utilisaient divers matériaux pour se nettoyer après leurs besoins naturels. Dans la Rome antique, par exemple, les Romains utilisaient des éponges fixées sur des bâtons, trempées dans de l'eau salée ou vinaigrée. En Chine, aux environs du 6e siècle, des morceaux de bambou ou des feuilles étaient utilisés à cet effet.

Le Moyen Âge et l'Évolution des Pratiques

Au Moyen Âge, les Européens utilisaient principalement des tissus, des pierres ou des morceaux de paille pour l’hygiène intime. À cette époque, l’usage du papier pour ces tâches était très limité, principalement réservé aux classes privilégiées.

Chapitre 2 : L'Invention du Papier Toilette Moderne

L'Émergence en Chine

Le véritable tournant dans l’histoire du papier toilette a eu lieu en Chine. En 1393, sous la dynastie Ming, le gouvernement impérial distribue du papier pour des fins d’hygiène personnelle, marquant ainsi l'invention du papier toilette tel que nous le connaissons. Ce papier était spécialement fabriqué pour être doux et non irritant.

La Diffusion en Europe

Le papier toilette arrive en Europe au 17e siècle, mais ce n’est qu’au 19e siècle que son usage se démocratise. En 1857, un homme d’affaires américain, Joseph Gayetty, commercialise les premières feuilles de papier toilette modernes, vendues sous le nom de "Gayetty's Medicated Paper". Bien que ces feuilles étaient imprégnées de substances médicinales, elles étaient considérées comme un produit de luxe et non encore largement utilisées.

La Production et l'Industrialisation

La Mécanisation du Papier Toilette

L'industrialisation du papier toilette a commencé à la fin du 19e siècle. L'invention du rouleau de papier toilette en 1871 par l'inventeur américain Seth Wheeler a facilité sa production en masse et a permis de rendre ce produit accessible à une plus grande partie de la population. Cela a constitué une véritable révolution dans la manière dont les gens se sont nettoyés au fil des siècles.

L'Invention du Papier Toilette Parfumé et Coloré

Au début du 20e siècle, l'innovation continue avec l'ajout de parfums et de couleurs. L’entreprise Scott Paper Company, par exemple, a lancé le premier papier toilette perforé et enroulé en rouleau, ce qui facilitait son utilisation. Au fil des décennies, la qualité du papier a continué à évoluer avec des textures plus douces, des améliorations écologiques et des produits hypoallergéniques.

Le Papier Toilette Aujourd'hui

Des Innovations Respectueuses de l'Environnement

Le papier toilette moderne est désormais produit avec un souci de durabilité. Les fabricants utilisent des matériaux recyclés ou cultivent des arbres spécifiquement pour la production de papier toilette. De plus, des produits tels que le papier toilette sans plastique et les alternatives biodégradables sont de plus en plus populaires.

Le Papier Toilette de Luxe

Avec le développement de l'industrie, des marques ont lancé des gammes de papier toilette de luxe, proposant des produits à la texture ultra-douce, souvent avec des ajouts de lotions ou d'huiles essentielles pour une expérience encore plus agréable.

Une Invention Qui a Changé le Monde

De l'antiquité jusqu’à aujourd'hui, le papier toilette a traversé l'histoire sous diverses formes, avec des matériaux de plus en plus raffinés. Aujourd'hui, il est devenu un produit essentiel et quotidien dans les foyers du monde entier, mais son histoire est un parfait exemple de l'innovation continue face à des besoins simples mais fondamentaux.

Dans le monde moderne, il est difficile de trouver un objet aussi simple et universel que le stylo BIC. Conçu pour écrire, griffonner et noter, il est devenu un indispensable de la vie quotidienne. Mais peu de gens connaissent l'histoire fascinante de son invention. Derrière cet outil si répandu se cache une épopée d’innovation, de perfectionnement, et même quelques anecdotes surprenantes. Ce voyage commence avec Marcel Bich, un entrepreneur visionnaire qui a révolutionné l’écriture.

La genèse de l’idée du stylo BIC

L'invention inspirée par une flaque d'eau

En 1930, un inventeur hongrois, László József Bíró, observa des enfants jouer avec des billes dans une flaque d'eau et remarqua que ces billes laissaient une traînée d'eau derrière elles . Cette simple observation allait inspirer une idée révolutionnaire : pourquoi ne pas utiliser une pointe métallique en forme de bille pour écrire, permettant à l’encre de suivre la même trajectoire fluide que l’eau laissée par les billes ?

L’invention et les premiers prototypes

Bíró partagea cette idée avec son frère György, un chimiste, et ensemble, ils commencèrent à expérimenter pour concevoir un stylo fonctionnant selon ce principe. Après de nombreuses expérimentations, ils trouvèrent la combinaison parfaite : une encre visqueuse et une bille tournante qui empêchait l'encre de sécher, assurant ainsi une écriture fluide et sans fuite.

Un brevet et un parcours semé d’embûches

En 1938, László Bíró brevetait son invention. Cependant, son projet rencontra de nombreux obstacles, notamment la Seconde Guerre mondiale qui perturba sa production. Ce n’est qu'après la guerre que l’invention commença à se propager, notamment grâce à Marcel Bich, un entrepreneur français.

Lancement du BIC Cristal

Marcel Bich racheta les droits du brevet et perfectionna l'idée en 1950, donnant naissance au BIC Cristal, un produit simple, fiable et économique qui allait devenir un véritable symbole. En plus de sa fiabilité, le design simple et pratique du BIC Cristal fit de lui l'un des produits les plus iconiques de l'histoire des instruments d’écriture.

Les Premiers Pas de Marcel Bich et l’Idée du Stylo Bille

Le Contexte des Années 1940

Dans les années 1940, le monde de l'écriture était dominé par les stylos plume, souvent fragiles, coûteux et nécessitant un entretien minutieux. La recherche d'une alternative plus simple se faisait sentir, mais les premiers essais de stylos à bille avaient tendance à fuir et à manquer de fiabilité.

Marcel Bich et l'Acquisition de la Technologie de Bille

En 1945, Marcel Bich, alors un fabricant d’articles de bureau, prend conscience du potentiel énorme des stylos à bille, une innovation déjà tentée par Laszlo Biro, un inventeur hongrois. Il acquiert la licence de cette technologie, bien décidé à perfectionner ce concept et à en faire un produit fiable, pratique, et accessible à tous.

La Création du Stylo BIC Cristal

La Recherche de la Perfection

Loin de se contenter des prototypes existants, Marcel Bich et son équipe investissent dans la recherche pour résoudre les problèmes techniques des premiers stylos bille. Ils travaillent sur l'encre pour éviter les fuites et perfectionnent la bille en acier inoxydable, capable de rouler de manière fluide et régulière.

Le Design du Stylo BIC Cristal

Le stylo BIC Cristal, tel qu’on le connaît aujourd’hui, voit le jour en 1950. Simple, transparent pour vérifier le niveau d’encre, léger et doté d’une forme hexagonale pour une meilleure prise en main, il est pensé pour être fonctionnel et économique. Le design transparent, qui fait aussi partie de l’identité visuelle de BIC, permet de visualiser la quantité d’encre restante, un ajout innovant pour l’époque.

L’Ascension Mondiale du Stylo BIC

Un Succès Économique et Populaire

Le stylo BIC Cristal rencontre un succès immédiat en Europe puis aux États-Unis. Il devient très vite une référence mondiale, grâce à son prix abordable, sa fiabilité et sa disponibilité. Le slogan « Écrit d'abord, écrit toujours » reflète bien l'esprit du produit : un stylo durable, conçu pour être pratique et universel.

Une Anecdote Surprenante : Le Bouchon Troué

L'un des détails les plus reconnaissables du stylo BIC Cristal est son bouchon percé d’un trou, ajouté en 1991 pour des raisons de sécurité. Cette innovation, anecdotique mais essentielle, vise à réduire les risques d’étouffement chez les enfants en permettant à l’air de passer, même si le bouchon est avalé par accident.

L’Héritage du Stylo BIC et Son Impact Culturel

Un Objet du Quotidien et de la Culture Populaire

Avec plus de 100 milliards de stylos vendus dans le monde, le stylo BIC Cristal est devenu bien plus qu’un simple outil d’écriture. Il symbolise la démocratisation de l’écriture, mais aussi l’ingéniosité et la simplicité. Des artistes, écrivains et étudiants du monde entier l’utilisent, transformant ce petit objet en véritable icône culturelle.

BIC et l’Évolution des Produits d’Écriture

Le succès du stylo BIC a permis à l’entreprise de diversifier ses produits tout en gardant cette philosophie d'accessibilité. Aujourd’hui, BIC propose des gammes variées, allant des stylos effaçables aux marqueurs permanents, tout en restant fidèle à son esprit d’innovation pratique.

Le Stylo Qui a Révolutionné l'Écriture

L’histoire du stylo BIC Cristal est celle d’une invention née d’un besoin pratique, transformée par l’ingéniosité d’un entrepreneur visionnaire. Marcel Bich n’a pas seulement créé un produit, il a démocratisé l’accès à l’écriture en proposant un stylo accessible, fiable et durable. Le BIC Cristal est aujourd’hui bien plus qu’un simple outil, c’est un symbole d’innovation qui a traversé les générations et continue d’écrire l’histoire.

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment en profondeur tous les secteurs de la société, qu’il s’agisse de l’industrie, de la santé, de l’éducation ou des services. Cette transformation, accélérée par l'évolution exponentielle de la puissance de calcul et de l'accès aux données massives, redéfinit la manière dont nous interagissons avec le monde. Cet article explore les principaux impacts de l’IA et des technologies émergentes sur notre quotidien, les opportunités qu’elles créent et les défis éthiques qu’elles posent.

L’Intelligence Artificielle : Une Révolution Technologique

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle fait référence aux systèmes ou machines capables d’imiter l’intelligence humaine pour accomplir des tâches spécifiques. Ces systèmes sont souvent alimentés par des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) et peuvent s’améliorer au fil du temps à partir de données.

Les différents types d’IA

L'IA peut être divisée en deux catégories principales : l'IA faible, conçue pour des tâches spécifiques comme la reconnaissance faciale ou la gestion d’assistants virtuels, et l'IA forte, encore en développement, qui viserait à reproduire la polyvalence cognitive humaine.

Secteurs Transformés par l’Intelligence Artificielle

Santé et médecine

L’intelligence artificielle a déjà commencé à transformer le domaine de la santé. Les IA permettent désormais d’analyser des images médicales avec une précision accrue, d'assister les chirurgiens dans des opérations complexes et même de prédire certaines maladies avant qu’elles ne se manifestent, grâce à l’analyse de données génétiques ou comportementales.

Diagnostic et imagerie médicale

Les systèmes d'IA, notamment en radiologie, sont capables de détecter des anomalies sur des scanners ou des radiographies que les humains pourraient manquer. Des algorithmes d'apprentissage profond identifient des motifs invisibles à l’œil nu.

Traitement personnalisé

Grâce aux avancées en IA, la médecine devient de plus en plus personnalisée. En utilisant des modèles prédictifs, les médecins peuvent adapter les traitements en fonction du profil génétique de chaque patient, augmentant ainsi l'efficacité des thérapies.

Industrie et production

L'industrie 4.0, ou quatrième révolution industrielle, est principalement portée par l'IA, l’automatisation et les nouvelles technologies comme l’Internet des objets (IoT). Ces avancées permettent d’optimiser les chaînes de production, de réduire les coûts et de personnaliser massivement les produits.

Automatisation des tâches

Les robots et l'IA prennent en charge de nombreuses tâches répétitives et dangereuses, améliorant la sécurité des travailleurs et la productivité globale. Dans des secteurs comme l’automobile, l'IA contrôle déjà des usines entières.

Maintenance prédictive

L'IA peut analyser les données de performance des machines et anticiper les pannes avant qu’elles ne se produisent, réduisant ainsi les temps d’arrêt et augmentant l’efficacité opérationnelle.

Éducation et formation

L'IA transforme aussi la manière dont les individus apprennent et se forment. Grâce à des plateformes intelligentes, les contenus éducatifs peuvent être personnalisés en fonction des besoins et du rythme d'apprentissage de chaque élève.

Outils d’apprentissage adaptatifs

Des logiciels éducatifs basés sur l’IA s’adaptent en temps réel aux progrès de l’élève, permettant un apprentissage plus efficace et individualisé. Les enseignants peuvent aussi bénéficier d'outils de suivi pour mieux accompagner leurs étudiants.

Formations immersives avec la réalité virtuelle

La réalité virtuelle et augmentée, combinée à l'IA, est de plus en plus utilisée pour des formations pratiques dans des domaines complexes, comme la chirurgie ou la réparation d’équipements industriels.

Les Nouvelles Technologies : Un Écosystème en Évolution

Les technologies émergentes

Outre l’IA, d’autres nouvelles technologies redéfinissent les secteurs économiques et sociaux. Parmi elles, la blockchain, la 5G, l’Internet des objets (IoT) et la réalité augmentée/virtuelle sont en plein essor.

Blockchain et sécurité

La blockchain permet de garantir des transactions sécurisées et transparentes, notamment dans les secteurs bancaires et logistiques. En supprimant les intermédiaires, elle promet des échanges de données fiables et décentralisés.

5G et connectivité

La 5G offre des vitesses de connexion sans précédent, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans les villes intelligentes, les véhicules autonomes et les soins de santé à distance.

Impact environnemental et technologique

Si les nouvelles technologies offrent des opportunités considérables, elles posent aussi des questions sur leur impact environnemental. La consommation énergétique des centres de données et la fabrication des équipements nécessaires sont des défis qui doivent être adressés.

Les Enjeux Éthiques et Sociétaux

L’automatisation et le marché du travail

L’automatisation suscite des inquiétudes quant à l’avenir du travail. Si l’IA peut augmenter la productivité et créer de nouveaux emplois, elle risque également de rendre obsolètes certaines professions, notamment dans les secteurs manufacturiers ou les services.

La protection des données et la vie privée

Les technologies reposant sur l’IA et les données massives soulèvent des questions cruciales sur la vie privée. Comment s’assurer que les données personnelles soient protégées dans un monde de plus en plus interconnecté ? La réglementation, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, est une réponse partielle à ces préoccupations.

Les biais algorithmiques

Les systèmes d’IA sont souvent critiqués pour leurs biais algorithmiques, qui peuvent renforcer les discriminations existantes dans les décisions automatiques, comme le recrutement ou la justice prédictive. La transparence et l’éthique dans la conception des algorithmes sont donc essentielles.

Vers un Futur Technologique Responsable

Vers une intelligence artificielle éthique

Les entreprises et les gouvernements travaillent à élaborer des cadres éthiques pour guider le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ces cadres visent à assurer que l’IA soit bénéfique pour l’ensemble de la société et ne renforce pas les inégalités.

Coopération internationale

Face à l’ampleur des défis posés par l’IA et les nouvelles technologies, la coopération internationale est indispensable. Des organisations comme l’UNESCO ou l’Union européenne s’efforcent de créer des régulations globales afin de favoriser une IA éthique et inclusive.

Conclusion

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies transforment profondément nos sociétés, apportant des avancées majeures dans de nombreux domaines, mais posant également des défis éthiques, sociaux et environnementaux. La clé du futur réside dans l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité, afin que ces progrès profitent à l’humanité dans son ensemble tout en préservant les valeurs fondamentales de justice, de sécurité et de durabilité.

Au cours de l'histoire humaine, certaines inventions ont eu un impact révolutionnaire, transformant non seulement la société, mais aussi la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. Des outils rudimentaires aux technologies avancées, ces innovations ont façonné le cours de l'humanité et ont été le moteur de changements culturels, économiques et sociaux. Cet article explore les grandes inventions qui ont véritablement changé le monde, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur influence sur nos vies.

L’invention de la roue

Les origines de la roue

La roue, inventée vers 3500 av. J.-C. en Mésopotamie, est l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Initialement conçue pour la poterie, elle a rapidement trouvé son application dans le transport, permettant de déplacer des charges lourdes sur de longues distances.

L'impact sur le transport et le commerce

L'introduction de la roue a révolutionné les modes de transport. Les chariots tirés par des animaux ont facilité le commerce entre les régions, favorisant l'émergence de civilisations prospères. La roue a également joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures, permettant la construction de routes et de ponts.

L'imprimerie

L'innovation de Johann es Gutenberg

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie à caractères mobiles, une innovation qui a radicalement changé le paysage de la communication. Pour la première fois, des livres pouvaient être produits en série, rendant l'écriture accessible à un public plus large.

La diffusion des connaissances

L'imprimerie a permis la diffusion rapide des idées et des connaissances, jouant un rôle clé dans des mouvements historiques tels que la Renaissance et la Réforme. Elle a favorisé l'éducation et a contribué à l'émergence de sociétés plus éclairées, marquées par des débats intellectuels et des avancées scientifiques.

La machine à vapeur

L'invention et ses précurseurs

La machine à vapeur, développée au XVIIIe siècle par des inventeurs tels que James Watt, a été une avancée majeure de la Révolution industrielle. Elle a permis de transformer la chaleur en énergie mécanique, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production et de transport.

L'industrialisation et le changement social

L'usage de la machine à vapeur a facilité la mécanisation des usines, augmentant la production de biens et entraînant une urbanisation massive. Ce changement a modifié les structures sociales, avec l'émergence d'une classe ouvrière et des conditions de vie et de travail qui allaient devenir des enjeux majeurs au cours des siècles suivants.

L'électricité

Les découvertes fondamentales

L'électricité, bien que connue depuis l'Antiquité, a été véritablement exploitée à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux d'inventeurs comme Thomas Edison et Nikola Tesla. L'invention de l'ampoule électrique et le développement du courant alternatif ont transformé la vie quotidienne.

L'impact sur la société moderne

L'électricité a révolutionné l'industrie, les communications, et les modes de vie. Elle a permis l'émergence de nouveaux appareils électroménagers, d'industries basées sur l'énergie électrique et a transformé les villes grâce à l'éclairage public. Ce changement a également ouvert la voie à des innovations technologiques ultérieures.

L'Internet

Les débuts de l'Internet

L'Internet, né dans les années 1960 sous forme de projet de recherche militaire, a évolué pour devenir un réseau mondial d'échanges d'informations. La création du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 a facilité son utilisation par le grand public.

La révolution de la communication

L'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent, apprennent et se divertissent. Il a ouvert la porte à l'ère de l'information, permettant un accès sans précédent à des connaissances et des ressources, tout en redéfinissant les interactions sociales, les entreprises et le commerce mondial.

La biotechnologie

Les avancées en génétique

La biotechnologie, qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Les découvertes en génétique, notamment le séquençage du génome humain, ont transformé notre compréhension des maladies et de la biologie.

Les applications et leurs enjeux

Les applications de la biotechnologie, telles que les thérapies géniques, les OGM et les vaccins, ont suscité des débats éthiques et scientifiques. Ces innovations ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie, mais elles soulèvent également des questions sur la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éthique de la manipulation génétique.

La créativité et de l'ingéniosité humaines

Les grandes inventions qui ont changé le monde témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaines. Elles ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre avenir. En réfléchissant à ces innovations, il est essentiel de reconnaître leur impact durable sur la société et de considérer comment les prochaines grandes inventions pourraient à nouveau transformer notre façon de vivre et d'interagir. L'humanité est à un tournant, et les inventions d'aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir encore plus prometteur.