Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Histoire de France

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

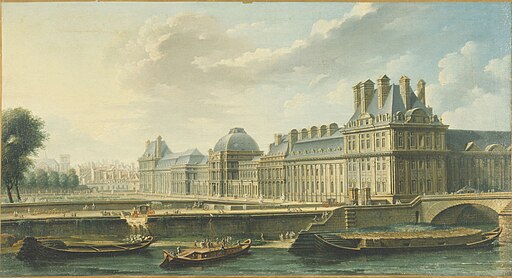

En 1564, Catherine de Médicis initie un projet monumental qui marquera profondément l’histoire de Paris : la construction du palais des Tuileries. Situé à l’ouest du Louvre, ce palais devait incarner la puissance royale et introduire une modernité architecturale inspirée de la Renaissance italienne. Retour sur les origines d’un chantier emblématique, ses enjeux politiques, ses transformations successives, et son influence durable.

Un contexte historique sous haute tension

La France dans la tourmente des guerres de Religion

À la mort de son époux Henri II en 1559, Catherine de Médicis devient régente pour ses fils mineurs. Elle doit gouverner une France divisée par les tensions religieuses entre catholiques et protestants, qui culmineront avec les guerres de Religion (1562-1598). Dans ce climat instable, la reine-mère cherche à affirmer son autorité et à inscrire durablement son empreinte sur la capitale.

Le projet des Tuileries est à la fois un geste de pouvoir et une échappatoire : Catherine souhaite s’éloigner du Louvre, qu’elle considère comme sombre et trop associé à son défunt mari. Le site choisi est une ancienne fabrique de tuiles (d’où le nom), situé entre le Louvre et la Seine.

Une vision italienne au cœur de Paris

Catherine de Médicis, mécène de la Renaissance

Née à Florence, Catherine est imprégnée de la culture artistique italienne. Elle veut insuffler à Paris un style nouveau, à l’image des palais toscans et des innovations de la Renaissance. Elle fait appel à l’architecte Philibert Delorme, l’un des plus grands bâtisseurs de son temps.

Delorme conçoit un palais élégant, ordonné, avec des colonnades, des frontons, et un plan symétrique. Les travaux débutent en 1564 mais sont ralentis par les crises politiques et le manque de financements. Après la mort de Delorme en 1570, Jean Bullant reprend le chantier, modifiant partiellement les plans.

Un chantier interrompu puis relancé

Le palais reste inachevé pendant plusieurs décennies. Il faut attendre le règne d’Henri IV et surtout celui de Louis XIV pour que les Tuileries prennent l’ampleur souhaitée. Le projet s’inscrit alors dans une ambition plus vaste : relier le Louvre aux Tuileries par la grande galerie, amorce de ce qui deviendra le Grand Dessein.

Les Tuileries, un lieu de pouvoir en mutation

De la résidence royale à l’épicentre politique

Les Tuileries ne deviennent résidence royale qu’à partir de 1667. Louis XIV y séjourne brièvement avant de s’installer à Versailles. Plus tard, les Tuileries connaissent leur véritable apogée politique sous la Révolution française : en octobre 1789, la famille royale y est transférée de force depuis Versailles par le peuple parisien. Ce déplacement marque un changement symbolique : la monarchie est désormais sous la surveillance directe du peuple.

Un théâtre d’événements historiques majeurs

Le palais des Tuileries devient le décor de nombreux épisodes décisifs : la fuite manquée de Louis XVI (1791), l’insurrection du 10 août 1792, ou encore la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui y installe le gouvernement du Consulat, puis de l’Empire.

Sous Napoléon Ier, les Tuileries deviennent le centre de l’administration impériale. Le palais est modernisé, agrandi, orné de décors somptueux. Il symbolise la continuité du pouvoir, malgré les régimes successifs.

Un symbole détruit mais toujours présent

L’incendie de 1871 et la fin du palais

En 1871, lors de la Commune de Paris, le palais est incendié par les insurgés. Il brûle pendant plusieurs jours et reste en ruines pendant plus d'une décennie. En 1883, la Troisième République décide finalement de le raser complètement.

Cet acte marque une rupture : on efface un symbole de monarchie et d’Empire pour affirmer une République nouvelle. Pourtant, l’absence du palais laisse un vide architectural au cœur de Paris, entre le Louvre et le jardin des Tuileries.

Un espace toujours vivant

Le jardin des Tuileries, créé à l’origine par Catherine de Médicis et repensé par André Le Nôtre au XVIIe siècle, reste un espace emblématique. Il conserve le nom du palais disparu et perpétue son souvenir. Des projets de reconstruction ont vu le jour, notamment au XXIe siècle, portés par des associations historiques, sans qu’aucun ne soit concrétisé à ce jour.

L’héritage des Tuileries dans l’histoire de Paris

Une inspiration pour l’urbanisme

L’axe formé par les Tuileries, les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe incarne l’ordre classique et la puissance monarchique, puis impériale. Il est devenu l’un des repères structurants du paysage parisien.

Le style architectural initié aux Tuileries a influencé d’autres constructions majeures, comme le Palais du Luxembourg ou le Château de Saint-Germain-en-Laye.

Une empreinte dans l’imaginaire collectif

Victor Hugo, dans Les Misérables, décrit les Tuileries comme « ce palais dont les murailles ont vu passer toutes les couleurs de la monarchie ». Leur destruction fut vécue comme une mutilation patrimoniale. Les peintres, les écrivains, les mémorialistes du XIXe siècle évoquent les fastes perdus, les intrigues politiques, les jardins animés.

Une pierre fondatrice de l’histoire architecturale française

Le début de la construction des Tuileries en 1564 ne fut pas qu’un projet royal : il fut un moment clé dans la transformation de Paris et dans la naissance de l’État moderne. De palais de plaisir à bastion du pouvoir, les Tuileries témoignent des ambitions de Catherine de Médicis et de la continuité monarchique française. Leur souvenir habite encore les pierres du Louvre, l’ordonnancement des jardins, et l’axe royal qui structure la capitale.

Le 13 mai 1958 marque une journée décisive dans l’histoire de la France et de l’Algérie, une date-charnière où les tensions coloniales et la crise politique française atteignent leur paroxysme. Ce jour-là, à Alger, des militaires, des colons et des partisans de l'Algérie française prennent d’assaut les institutions locales, dénonçant l’inaction du gouvernement de la IVe République. Cet événement, souvent considéré comme un coup de force militaire et politique, ouvre la voie au retour au pouvoir du général de Gaulle et à la naissance de la Ve République.

Un contexte explosif : l’impasse de la guerre d’Algérie

Une guerre qui s’enlise

Depuis 1954, la guerre d'Algérie fait rage entre les indépendantistes algériens du FLN (Front de Libération Nationale) et l’armée française. Ce conflit, que le gouvernement français refuse longtemps de qualifier de "guerre", tourne au bourbier colonial, accumulant les violences, les attentats, les représailles et les pertes humaines des deux côtés. À Paris, les gouvernements se succèdent sans trouver de solution, tandis qu’en Algérie, l’armée est convaincue qu’elle peut encore "gagner la guerre sur le terrain".

Une IVe République à bout de souffle

La IVe République, marquée par une instabilité chronique (plus de 20 gouvernements en 12 ans), est incapable de trancher sur la question algérienne. Cette faiblesse politique agace profondément les militaires et les colons d’Algérie, qui redoutent une négociation avec le FLN et la perte de l’Algérie française. C’est dans ce climat d’impasse politique, de défiance vis-à-vis du pouvoir et de montée des extrêmes que va éclater la révolte du 13 mai 1958.

Le 13 mai 1958 : la prise d’Alger

La manifestation tourne à l’insurrection

Tout commence par une manifestation organisée à Alger à la suite de l’assassinat de trois soldats français par le FLN. Les organisateurs veulent faire pression sur Paris pour maintenir une ligne dure. Mais très vite, la manifestation dégénère. Les manifestants, menés par des militaires, des pieds-noirs et des militants d’extrême droite, envahissent le siège du Gouvernement général. Ils réclament un gouvernement de salut public et crient leur confiance en Charles de Gaulle, le général retiré de la vie politique depuis 1946.

Le Comité de Salut Public

Sous la pression des insurgés, un Comité de Salut Public est créé à Alger, dirigé par le général Jacques Massu. Le mot d’ordre est clair : il faut un pouvoir fort à Paris pour sauver l’Algérie française. Le Comité va jusqu’à menacer de faire débarquer des troupes à Paris si les autorités n’obéissent pas. C’est un véritable chantage militaire au cœur du système républicain.

De Gaulle revient : entre mythe et manipulation

Un retour savamment orchestré

Face à la pression militaire et au chaos politique, la IVe République s’effondre. Le président René Coty, incapable de former un gouvernement stable, fait appel à Charles de Gaulle le 29 mai 1958. Ce dernier, figure tutélaire de la Résistance, accepte de revenir, à condition de pouvoir réformer profondément les institutions. Ce n’est donc pas seulement un retour au pouvoir, c’est aussi la promesse d’une nouvelle République.

Une prise du pouvoir ambigüe

De Gaulle est acclamé par les partisans de l’Algérie française, mais lui-même reste flou sur ses intentions. Il prononce son célèbre discours : "Je vous ai compris", le 4 juin 1958 à Alger, s’adressant aux colons et aux militaires. Mais derrière cette formule ambivalente, il prépare déjà l’émancipation progressive de l’Algérie, ce qui provoquera plus tard la colère de ceux qui l’avaient soutenu.

Les conséquences durables du 13 mai 1958

La fin de la IVe République

Le 13 mai 1958 marque l’acte de décès de la IVe République. En quelques semaines, la Constitution est révisée, un référendum organisé, et la Ve République naît officiellement le 4 octobre 1958. Elle offre un pouvoir exécutif renforcé, répondant aux aspirations de stabilité exprimées par les événements d’Alger.

Une démocratie sous la menace militaire

Cet épisode montre aussi la fragilité des institutions démocratiques face à la pression de la rue et de l’armée. Jamais auparavant un gouvernement français n’avait cédé sous la menace de troupes stationnées à l’étranger. Cette situation laissera des traces dans la mémoire politique française et alimentera la méfiance vis-à-vis d’un pouvoir militaire trop influent.

Vers l’indépendance algérienne

Ironie de l’histoire : ceux qui ont soutenu de Gaulle en mai 1958 pour préserver l’Algérie française seront bientôt ses pires ennemis. En 1962, l’Algérie obtient son indépendance après les accords d’Évian. Le fossé entre les promesses perçues du 13 mai 1958 et la réalité de l’indépendance entraîne une crise majeure, marquée par les actions de l’OAS (Organisation armée secrète) et les rapatriements massifs de pieds-noirs.

Héritage d’une journée décisive

Le 13 mai 1958 reste l’un des événements politiques les plus marquants de la France contemporaine. Il incarne à la fois la fin d’un système à bout de souffle, le rôle ambigu du général de Gaulle, et la violence des rapports coloniaux. Plus de six décennies plus tard, cette date continue d’alimenter les débats sur la mémoire de la guerre d’Algérie, le rapport à l’autorité, et la nature même de la démocratie française.

Une date qui a changé le destin de la France

Le soulèvement du 13 mai 1958 n’est pas qu’un épisode parmi d’autres de la guerre d’Algérie : c’est une fracture historique qui redéfinit les institutions françaises et précipite la fin d’un empire colonial vieux de plus d’un siècle. Il montre à quel point une crise outre-mer peut bouleverser le cœur même de la République.

Après une vie marquée par les conquêtes, les réformes et les bouleversements de l’Europe, Napoléon Bonaparte a vécu une fin aussi spectaculaire que tragique. Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il meurt loin de la France qu’il a tant façonnée. Retour sur les circonstances, les mystères et les conséquences de la mort de l'Empereur des Français.

Le déclin d’un empereur : l'exil sur Sainte-Hélène

Après sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815, Napoléon Ier abdique une seconde fois et tente de fuir vers l'Amérique. Mais les Britanniques l’interceptent et choisissent de l’envoyer en exil sur l’île de Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l’Atlantique Sud, à plus de 1 800 kilomètres des côtes africaines. Ce lieu isolé a été choisi précisément pour rendre toute évasion impossible.

Arrivé à Sainte-Hélène en octobre 1815, Napoléon s’installe à Longwood House, une résidence austère et humide. Il y vivra pendant près de six ans, surveillé de près par le gouverneur britannique Hudson Lowe, avec qui les relations sont très tendues.

Une santé qui se détériore lentement

Dès 1817, les compagnons d’exil de Napoléon constatent une dégradation progressive de sa santé. Il souffre de douleurs à l’estomac, de nausées, de faiblesse généralisée, et son moral se détériore. L’air marin, l’isolement, le climat humide et la mauvaise qualité des aliments aggravent son état. En 1821, ses symptômes s’intensifient : vomissements, fièvre, amaigrissement.

Plusieurs médecins se succèdent à son chevet, mais les soins sont rudimentaires. Le docteur Francesco Antommarchi, envoyé par sa famille en 1819, rédige des rapports médicaux détaillés mais impuissants à enrayer la progression de la maladie.

La mort de Napoléon : 5 mai 1821

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt à l’âge de 51 ans. Ses derniers mots auraient été : « France… armée… tête d’armée… Joséphine… », selon les témoignages de ses proches. Son corps est embaumé le lendemain. Il est enterré dans la vallée du Géranium, à proximité de Longwood, selon les règles britanniques malgré sa volonté d’être inhumé en bord de Seine, « au milieu de ce peuple français qu’il a tant aimé ».

La nouvelle de sa mort atteint l’Europe plusieurs semaines plus tard, mais provoque une vive émotion. Victor Hugo écrit : « Il dort. Qu’il dorme en paix sur ce rocher lugubre. »

La controverse autour de la cause de sa mort

Officiellement, le docteur Antommarchi diagnostique un cancer de l’estomac, une maladie déjà présente dans la famille Bonaparte, notamment chez son père. L’autopsie aurait révélé un ulcère perforé et une importante détérioration de l’estomac.

Cependant, dès le XIXe siècle, certains évoquent un possible empoisonnement à l’arsenic. Des analyses modernes réalisées sur des mèches de cheveux de Napoléon ont révélé des taux élevés d’arsenic, mais les experts demeurent divisés. Certains affirment qu'il s'agissait d'une exposition environnementale, courante à l'époque (présence d’arsenic dans les teintures et papiers peints), tandis que d'autres évoquent un empoisonnement lent, possiblement orchestré par les autorités britanniques ou même des proches trahis.

Le retour des cendres : un événement national

En 1840, Louis-Philippe obtient de la Grande-Bretagne le transfert des cendres de Napoléon en France. Ce retour spectaculaire, appelé le retour des cendres, est orchestré pour redonner de la légitimité à la monarchie de Juillet.

Le 15 décembre 1840, les restes de l’Empereur sont transférés aux Invalides à Paris, dans une cérémonie grandiose en présence de milliers de Français. L’architecte Visconti conçoit un tombeau monumental au sein du Dôme des Invalides, où repose encore aujourd’hui Napoléon Ier, dans un sarcophage de quartzite rouge.

Héritage et fascination posthume

La mort de Napoléon n’a pas mis fin à son influence. Son image est utilisée par différents régimes pour incarner l’ordre, le génie militaire ou la grandeur nationale. Napoléon III, son neveu, s'en inspirera largement pour légitimer son propre pouvoir.

Des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo ont immortalisé sa figure dans la littérature. Des centaines de livres, films, pièces de théâtre, musées et études historiques lui sont consacrés. Le personnage de Napoléon fascine toujours par son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa mort solitaire.

Une fin d’empire entre mythe et réalité

La mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène marque la fin d’une ère. Elle symbolise à la fois la fragilité du pouvoir absolu et la grandeur tragique de celui qui a rêvé de dominer l’Europe. Exilé, affaibli mais lucide jusqu’au bout, l’Empereur est devenu une légende, entre vérité historique et mythe napoléonien. Son décès, entouré de mystères et de passion, continue de nourrir les imaginaires deux siècles plus tard.

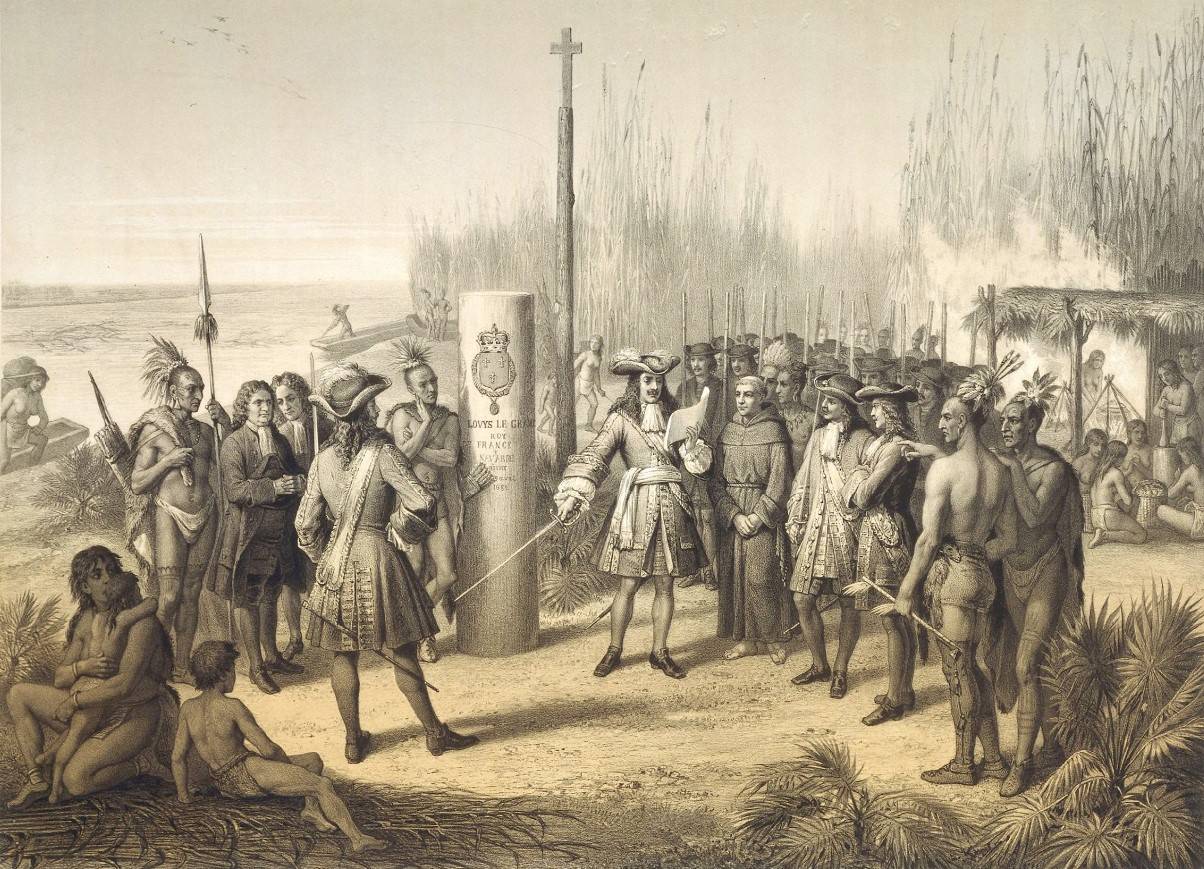

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.

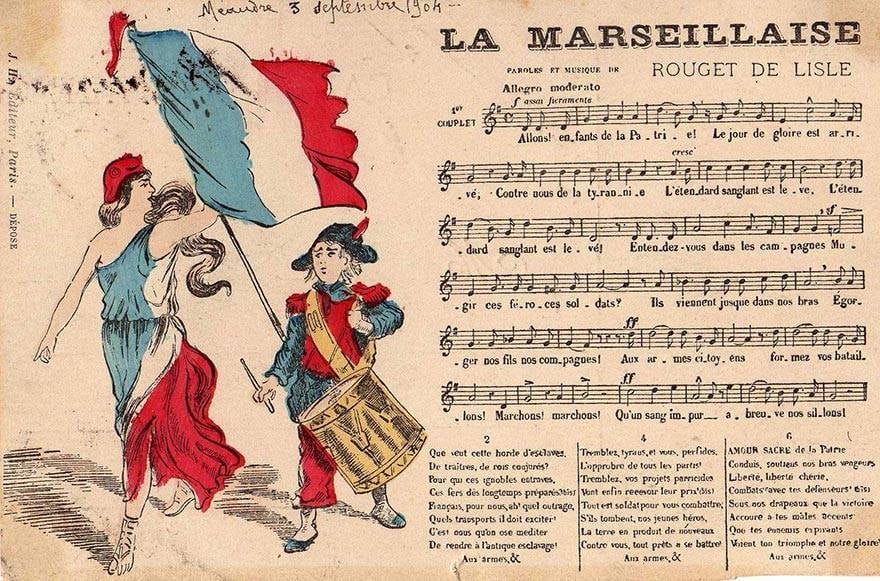

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

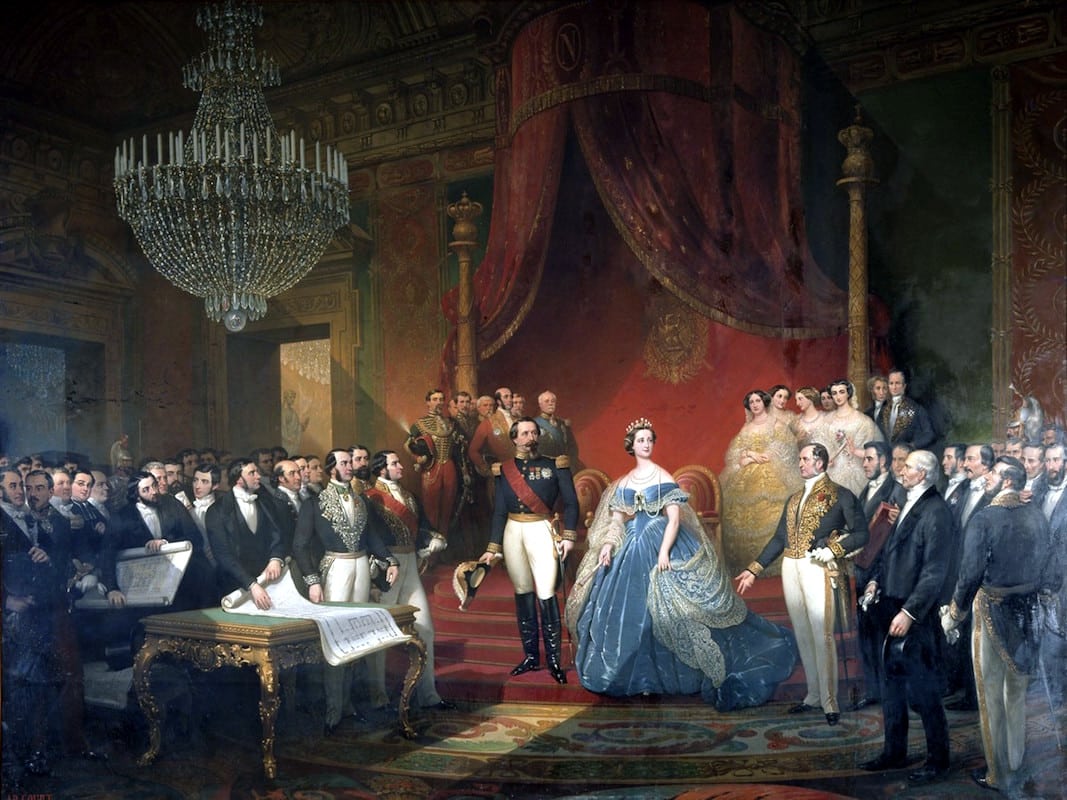

L'année 1808 marque un tournant méconnu dans l'histoire française : la naissance de Charles-Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Ce personnage complexe, souvent éclipsé par son oncle Napoléon Ier, allait pourtant redessiner le visage de la France pendant près de 22 ans de pouvoir. Entre modernisation accélérée et ambitions impériales, son règne constitue une véritable Renaissance nationale aux multiples facettes.

Les Fondations d'un Destin Impérial

Une Naissance dans l'Ombre de la Gloire

20 avril 1808 : Naissance à Paris, fils de Louis Bonaparte (roi de Hollande) et Hortense de Beauharnais

-

Élevé en exil après la chute du Premier Empire (1815)

-

Imprégné dès l'enfance du mythe napoléonien

La Longue Marche vers le Pouvoir

-

1836 : Première tentative de coup d'État (Strasbourg)

-

1840 : Seconde tentative (Boulogne-sur-Mer) → Emprisonnement

-

1848 : Profite de la Révolution pour se faire élire Président de la République

Le Second Empire : Entre Tradition et Modernité

Le Coup d'État du 2 Décembre 1851

-

Dissolution de l'Assemblée Nationale

-

Plébiscite approuvant la nouvelle constitution (92% de oui)

-

2 décembre 1852 : Proclamation de l'Empire

Un Régime Autoritaire Éclairé

Modernisation économique :

-

Création des grands magasins (Bon Marché)

-

Expansion du réseau ferroviaire (x6 en 20 ans)

-

Transformation de Paris par Haussmann

Politique étrangère ambitieuse :

-

Guerre de Crimée (1853-1856)

-

Intervention au Mexique (1861-1867)

L'Héritage Contrasté d'un Visionnaire

Les Avancées Sociales

-

Droit de grève (1864)

-

Caisses de retraite pour les ouvriers (1850)

-

Développement de l'enseignement pour les filles

Les Ombres au Tableau

-

Libertés politiques restreintes

-

Défaite contre la Prusse (1870) → Chute de l'Empire

-

Exil en Angleterre jusqu'à sa mort en 1873

Napoléon III dans la Mémoire Nationale

Une Réhabilitation Progressive

-

Reconnaissance de son rôle dans l'industrialisation

-

Valorisation de son urbanisme visionnaire

-

Réévaluation de sa politique sociale

Les Symboles Durables

-

Opéra Garnier

-

Réseau des Halles

-

Bois de Boulogne et Vincennes

Le Second Empire : Quand la France se Réinventait

Napoléon III reste une figure paradoxale de l'histoire française : autoritaire et modernisateur, impérial et social, visionnaire et finalement vaincu. Son règne constitue pourtant le véritable pont entre la France rurale du début du XIXe siècle et la puissance industrielle de la Belle Époque. La "Renaissance Impériale" qu'il impulsa continue de façonner notre paysage et notre société bien au-delà de sa chute.

Né le 22 mars 1857 à Aurillac, Joseph Athanase Paul Doumer est une figure emblématique de la IIIe République française. Homme politique, économiste et président de la République, son parcours est marqué par des réalisations significatives et une fin tragique. Cet article retrace sa vie, ses contributions politiques et son héritage, tout en mettant en lumière les événements qui ont façonné son destin.

Les Débuts d’un Homme Ambitieux

Une Jeunesse Modeste

Issu d’un milieu modeste, Paul Doumer perd son père très jeune. Malgré ces difficultés, il fait preuve d’une grande détermination et poursuit des études brillantes, notamment en mathématiques.

Les Premiers Pas en Politique

Doumer commence sa carrière comme enseignant avant de se tourner vers le journalisme et la politique. Élu député radical en 1888, il se fait rapidement remarquer par ses compétences en économie et son engagement républicain.

Une Carrière Politique Prolifique

Ministre des Finances et Gouverneur Général de l’Indochine

En 1895, Doumer est nommé ministre des Finances, où il met en place des réformes fiscales audacieuses. Par la suite, il est nommé gouverneur général de l’Indochine française (1897-1902), où il modernise l’administration et développe les infrastructures, notamment en construisant le pont Doumer à Hanoï.

Président de la Chambre des Députés

De retour en France, Doumer occupe plusieurs postes importants, dont celui de président de la Chambre des Députés. Son expertise économique et son pragmatisme lui valent le respect de ses pairs.

L’Élection à la Présidence de la République

Un Parcours Semé d’Obstacles

Doumer se présente à l’élection présidentielle en 1931, après plusieurs tentatives infructueuses. Soutenu par une coalition de centre-droit, il est élu président de la République le 13 juin 1931, succédant à Gaston Doumergue.

Un Mandat Court mais Intense

Son mandat est marqué par des défis économiques, notamment la Grande Dépression, qui frappe durement la France. Doumer tente de maintenir la stabilité politique et financière du pays, mais son action est limitée par les contraintes constitutionnelles de la IIIe République.

Une Fin Tragique

L’Assassinat de Paul Doumer

Le 6 mai 1932, Paul Doumer est assassiné par Paul Gorgulov, un émigré russe déséquilibré. Cet acte choque la France et met fin prématurément à la carrière d’un homme qui avait dédié sa vie à la République.

Les Réactions et l’Héritage

L’assassinat de Doumer suscite une vague d’émotion dans le pays. Son héritage politique, marqué par son engagement républicain et ses compétences économiques, reste gravé dans l’histoire française.

Modeste Début à la Présidence de la République

Joseph Athanase Paul Doumer incarne les valeurs de la IIIe République : travail, mérite et engagement au service de la nation. Son parcours, de ses modestes débuts à la présidence de la République, témoigne de son ambition et de son dévouement.

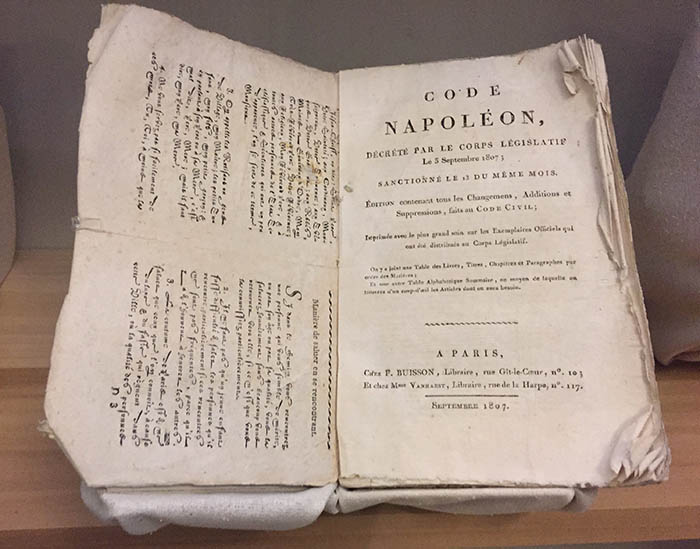

En 1804, Napoléon Bonaparte marque l’histoire juridique en faisant publier le Code civil, également appelé "Code Napoléon". Ce texte révolutionnaire unifie et modernise le droit français, posant les bases du système juridique contemporain. Cet article explore les origines, les principes et l’héritage de ce monument législatif, tout en mettant en lumière le rôle central de Napoléon dans sa création.

Contexte Historique : Un Droit Français Fragmenté

L’Ancien Régime et la Diversité des Lois

Avant la Révolution française, le droit en France est caractérisé par une extrême diversité. Chaque région possède ses propres coutumes, et les lois varient selon les provinces. Cette fragmentation complique l’administration de la justice et entrave l’unité nationale.

Les Tentatives de Réforme sous la Révolution

La Révolution française cherche à moderniser et à unifier le droit. Plusieurs projets de code civil sont envisagés, mais aucun n’aboutit en raison des turbulences politiques.

Napoléon et la Création du Code Civil

La Volonté de Napoléon

Dès son arrivée au pouvoir, Napoléon Bonaparte fait de l’unification du droit une priorité. Il souhaite créer un code clair, accessible et applicable à tous les citoyens, reflétant les idéaux révolutionnaires tout en consolidant son autorité.

Le Travail des Juristes

Une commission de quatre éminents juristes, dont Jean-Étienne-Marie Portalis, est chargée de rédiger le Code civil. Leur travail s’appuie sur les traditions juridiques françaises, tout en intégrant des principes modernes comme l’égalité devant la loi.

Les Principes Fondamentaux du Code Civil

L’Égalité devant la Loi

Le Code civil consacre le principe d’égalité des citoyens devant la loi, mettant fin aux privilèges de l’Ancien Régime. Tous les hommes sont désormais soumis aux mêmes règles, quelle que soit leur origine sociale.

La Propriété Privée et la Liberté Contractuelle

Le Code civil protège la propriété privée et garantit la liberté contractuelle, reflétant les valeurs bourgeoises de l’époque. Ces principes favorisent le développement économique et la stabilité sociale.

La Famille et l’Autorité Paternelle

Le Code civil renforce la structure familiale traditionnelle, plaçant le père au centre de l’autorité familiale. Cette vision conservatrice contraste avec certains idéaux révolutionnaires, comme l’égalité des sexes.

L’Héritage du Code Civil

Une Influence Mondiale

Le Code civil français devient un modèle pour de nombreux pays, en Europe et au-delà. Son influence s’étend à l’Amérique latine, à l’Afrique et à certaines parties de l’Asie, contribuant à la diffusion des principes juridiques modernes.

Les Adaptations et les Réformes

Bien que le Code civil ait été modifié à plusieurs reprises pour s’adapter aux évolutions sociales, ses principes fondamentaux restent intacts. Il demeure la pierre angulaire du droit français et un symbole de l’héritage napoléonien.

Napoléon Révolutionne le Droit Français

Le Code civil de 1804 est bien plus qu’un simple texte juridique : il incarne les idéaux de la Révolution française tout en reflétant la vision autoritaire de Napoléon. Son adoption marque un tournant dans l’histoire du droit, posant les bases d’un système juridique moderne et unifié.

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

L'année 1314 marque un tournant majeur dans l'histoire médiévale française et européenne. Sous le règne de Philippe IV, dit Philippe le Bel, l'Ordre des Templiers, l'une des organisations les plus puissantes et mystérieuses de l'époque, est brutalement dissous. Cet événement, entouré de controverses et de légendes, continue de fasciner historiens et passionnés. Cet article explore les raisons, les acteurs et les conséquences de cette abolition, tout en mettant en lumière les mystères qui entourent encore cet épisode historique.

Les Templiers : Une Puissance Médiévale

Origines et Ascension des Templiers

Fondé en 1119 lors des Croisades, l'Ordre du Temple était initialement chargé de protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Rapidement, les Templiers devinrent une force militaire et financière redoutable, accumulant des richesses considérables et établissant un réseau d'influence à travers l'Europe.

Leur Rôle dans la Société Médiévale

Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils jouaient un rôle clé dans l'économie médiévale, agissant comme banquiers pour les rois et les nobles. Leur puissance financière et leur indépendance suscitaient à la fois admiration et jalousie.

Philippe le Bel : Un Roi Ambitieux

Contexte Politique et Financier

Au début du XIVe siècle, la France est en proie à des difficultés financières. Philippe le Bel, confronté à des dettes croissantes, cherche des moyens de renflouer les caisses de l'État. Les richesses des Templiers attirent son attention.

Les Motivations de Philippe le Bel

Outre les raisons financières, Philippe le Bel voyait dans les Templiers une menace pour son autorité. Leur loyauté envers le Pape plutôt qu'envers la couronne française inquiétait le roi, qui cherchait à affirmer son pouvoir absolu.

Le Procès des Templiers : Une Machination Royale

Les Accusations Portées

En 1307, Philippe le Bel fait arrêter des centaines de Templiers, les accusant d'hérésie, de blasphème et de pratiques immorales. Ces accusations, souvent obtenues sous la torture, servent de prétexte pour justifier la dissolution de l'Ordre.

Le Rôle du Pape Clément V

Le Pape Clément V, initialement réticent, finit par céder aux pressions du roi de France. En 1312, il prononce la dissolution de l'Ordre lors du Concile de Vienne.

1314 : La Fin Tragique des Templiers

Le Supplice de Jacques de Molay

Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier Grand Maître des Templiers, est brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris. Selon la légende, il aurait maudit le roi et le Pape avant de mourir, prédisant leur mort prochaine.

Les Conséquences de l'Abolition

La dissolution des Templiers a des répercussions majeures. Leurs biens sont confisqués par la couronne, et leur héritage inspire des siècles de spéculations et de théories conspirationnistes.

La Chute des Templiers

L'abolition de l'Ordre des Templiers en 1314 reste l'un des épisodes les plus sombres et intrigants de l'histoire médiévale. Entre ambition royale, manipulations politiques et légendes tenaces, cet événement continue de captiver l'imagination collective.

La fin des Templiers soulève des questions sur le pouvoir, la justice et la moralité. Leur histoire nous rappelle que même les institutions les plus puissantes ne sont pas à l'abri des bouleversements politiques et sociaux.

Le 10 mars 1831, un décret royal signé par le roi Louis-Philippe donne naissance à l'une des institutions militaires les plus emblématiques de France : la Légion étrangère. Créée dans un contexte politique et social complexe, cette unité unique en son genre a traversé les siècles, devenant un symbole de courage, de discipline et de fraternité. Cet article retrace les origines de la Légion étrangère, ses missions initiales et son évolution au fil du temps.

Contexte historique de la création

Une France en mutation

Dans les années 1830, la France est en pleine transformation. La Révolution de Juillet 1830 a porté Louis-Philippe au pouvoir, instaurant la Monarchie de Juillet. Le pays doit faire face à des défis internes, comme l'instabilité politique, et externes, avec la nécessité de renforcer son armée.

La nécessité d'une nouvelle force militaire

L'idée de créer une unité composée de soldats étrangers émerge pour plusieurs raisons. D'une part, elle permet d'intégrer les nombreux étrangers présents sur le territoire français, souvent anciens soldats ou réfugiés politiques. D'autre part, elle offre une solution pour éviter de déployer des troupes françaises dans des conflits lointains ou controversés.

La création de la Légion étrangère

Le décret du 10 mars 1831

Le décret royal officialise la création de la Légion étrangère. Cette unité est destinée à servir hors du territoire métropolitain, principalement en Algérie, alors en cours de colonisation. Les volontaires étrangers qui s'engagent bénéficient de la promesse d'une naturalisation après un certain temps de service.

Les premiers engagements

Dès sa création, la Légion attire des hommes de toutes nationalités, animés par des motivations diverses : recherche d'aventure, fuite d'un passé difficile ou désir de recommencer une nouvelle vie. Les premiers contingents sont rapidement envoyés en Algérie, où ils participent à des missions de pacification et de conquête.

Les valeurs et l'esprit de la Légion

Un code d'honneur unique

La Légion étrangère se distingue par son code d'honneur strict, qui met l'accent sur la discipline, la loyauté et la fraternité. Les légionnaires, bien que venus d'horizons différents, sont unis par un esprit de corps exceptionnel.

La devise : "Honneur et Fidélité"

Cette devise résume l'engagement des légionnaires, prêts à sacrifier leur vie pour leur nouvelle patrie. Malgré leur origine étrangère, ils servent la France avec un dévouement sans faille.

L'évolution de la Légion étrangère

Des missions variées

Au fil des décennies, la Légion étrangère a été déployée sur de nombreux théâtres d'opérations, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe. Elle a participé à des conflits majeurs, comme les deux guerres mondiales, ainsi qu'à des missions de maintien de la paix.

Une institution moderne

Aujourd'hui, la Légion étrangère reste une composante essentielle de l'armée française. Elle continue d'attirer des volontaires du monde entier, perpétuant ainsi sa tradition d'excellence et de sacrifice.

Histoire d'une Institution Militaire Hors du Commun

La création de la Légion étrangère en 1831 marque un tournant dans l'histoire militaire française. Plus qu'une simple unité, elle incarne des valeurs universelles de courage, de solidarité et de dévouement. Près de deux siècles plus tard, la Légion étrangère demeure un symbole fort de l'engagement et de l'honneur.

Le 9 mars 1796, un événement marquant de l'histoire de France a lieu : le mariage de Napoléon Bonaparte, alors général prometteur, et de Joséphine de Beauharnais, une femme élégante et influente. Cette union, bien que passionnée, sera aussi tumultueuse, reflétant les complexités de leurs personnalités et de l'époque révolutionnaire. Cet article explore les circonstances de leur rencontre, leur mariage, et l'impact de cette relation sur la carrière de Napoléon.

La rencontre entre Napoléon et Joséphine

Un contexte révolutionnaire

En pleine période de bouleversements politiques, Napoléon Bonaparte, jeune général ambitieux, gravit rapidement les échelons militaires. Joséphine de Beauharnais, de son côté, est une figure connue des salons parisiens. Veuve du général Alexandre de Beauharnais, guillotiné pendant la Terreur, elle incarne à la fois la grâce et la résilience.

Une attirance mutuelle

Leur rencontre a lieu en 1795, lors d'une réception mondaine. Napoléon est immédiatement séduit par le charme et l'élégance de Joséphine. Malgré leur différence d'âge (Joséphine a six ans de plus que Napoléon), une relation passionnée se développe rapidement. Leur correspondance amoureuse témoigne de l'intensité de leurs sentiments.

Le mariage du 9 mars 1796

Une cérémonie discrète

Le mariage est célébré à la mairie du 2e arrondissement de Paris, en présence de seulement deux témoins. Les formalités sont expédiées rapidement, car Napoléon doit rejoindre son armée en Italie. Joséphine, quant à elle, apporte à Napoléon des connexions sociales et politiques précieuses.

Les enjeux du mariage

Pour Napoléon, ce mariage est aussi une stratégie. Joséphine, issue de la noblesse, lui permet de s'intégrer dans les cercles influents de Paris. Pour Joséphine, épouser un général en ascension est une opportunité de sécuriser son avenir. Cependant, leur relation ne sera pas exempte de tensions et d'infidélités.

L'impact de leur union sur l'histoire

Une influence réciproque

Joséphine joue un rôle clé dans l'ascension de Napoléon, notamment en l'introduisant dans les milieux politiques et en le soutenant dans ses ambitions. De son côté, Napoléon offre à Joséphine une position sociale inégalée, faisant d'elle l'impératrice des Français en 1804.

La fin du mariage

Malgré leur amour passionné, leur mariage ne résiste pas aux pressions du pouvoir et aux difficultés personnelles. En 1809, Napoléon divorce de Joséphine, invoquant l'absence d'héritier. Cependant, il conservera toujours une affection profonde pour elle, jusqu'à la fin de sa vie.

Une union entre passion et ambition

Le mariage de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais est bien plus qu'une simple union amoureuse. Il symbolise une époque de transition, où les ambitions personnelles et politiques s'entremêlent. Leur histoire, à la fois romantique et tragique, reste gravée dans la mémoire collective comme l'une des plus fascinantes de l'histoire de France.

L’année 1871 marque un tournant dramatique dans l’histoire de Paris. Après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes ont occupé la capitale française, un événement chargé de symbolisme et de conséquences politiques. Cet article explore les circonstances de cette occupation, son déroulement et son impact sur la population parisienne, ainsi que les répercussions historiques de ce moment clé.

Contexte Historique de l’Occupation

La Guerre Franco-Prussienne

La guerre franco-prussienne, qui éclate en 1870, oppose la France de Napoléon III à la Confédération de l’Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. La défaite française à Sedan en septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la République. Malgré cela, la guerre se poursuit, et Paris, assiégée depuis septembre 1870, finit par capituler en janvier 1871.

Les Conditions de l’Armistice

L’armistice signé le 28 janvier 1871 prévoit l’occupation partielle de Paris par les troupes prussiennes. Cette clause, humiliante pour les Parisiens, est perçue comme une marque de domination et de revanche après des décennies de tensions entre la France et la Prusse. L’occupation, bien que brève, est lourde de sens et de symboles.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Entrée des Troupes Prussiennes

Le 1er mars 1871, les troupes prussiennes entrent dans Paris. Leur présence est limitée à certains quartiers, notamment les Champs-Élysées et les zones stratégiques autour de la place de la Concorde. Les soldats prussiens défilent dans une ville silencieuse et hostile, où la population observe avec colère et résignation cette démonstration de force.

Une Occupation Courte mais Symbolique

L’occupation ne dure que deux jours, du 1er au 3 mars 1871. Bien que brève, elle est profondément ressentie par les Parisiens. Les Prussiens évitent de provoquer des incidents majeurs, mais leur présence rappelle à la France sa défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine, cédée à l’Allemagne par le traité de Francfort en mai 1871.

Réactions et Conséquences

La Colère des Parisiens

L’occupation de Paris est vécue comme une humiliation nationale. Les Parisiens, déjà éprouvés par un siège de plusieurs mois et une famine sévère, voient dans cette occupation une insulte supplémentaire. Cette colère contribue à alimenter les tensions politiques qui mènent à la Commune de Paris, un soulèvement populaire qui éclate en mars 1871.

Impact Politique et Symbolique

L’occupation de Paris par les Prussiens a un impact profond sur la psyché nationale française. Elle symbolise la fin de la domination française en Europe et l’ascension de l’Allemagne comme puissance continentale. Cet événement marque également le début d’une période de revanchisme en France, qui influencera les relations franco-allemandes jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’Héritage de l’Occupation

Mémoire Collective et Représentations

L’occupation de 1871 reste gravée dans la mémoire collective française. Elle est souvent évoquée dans la littérature, l’art et les discours politiques comme un moment de honte nationale, mais aussi de résilience. Des écrivains comme Émile Zola ont décrit cette période avec réalisme, capturant l’atmosphère tendue et douloureuse de l’époque.

Une Leçon Historique

L’occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes en 1871 rappelle l’importance des symboles dans les conflits politiques et militaires. Elle illustre comment un événement de courte durée peut laisser une empreinte durable sur l’histoire et la culture d’une nation. Aujourd’hui, cet épisode reste un sujet d’étude pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les traumatismes collectifs.

Une marque indélébile sur l’histoire de France

L’occupation de Paris par les troupes prussiennes en 1871 est bien plus qu’un simple événement militaire. Elle incarne une humiliation nationale, un tournant politique et un moment chargé de symboles. Bien que brève, cette occupation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de France, influençant les décennies qui ont suivi et rappelant la fragilité des empires et la puissance des symboles dans les relations internationales.

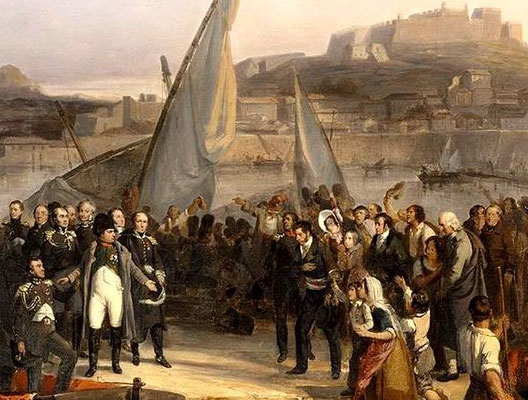

Le 1er mars 1815, Napoléon Ier débarque à Golfe-Juan, sur la Côte d'Azur, marquant le début d'une aventure audacieuse connue sous le nom des "Cent-Jours". Après son exil sur l'île d'Elbe, l'empereur déchu revient en France pour reprendre le pouvoir, déclenchant une série d'événements qui changeront le cours de l'histoire européenne. Cet article retrace les circonstances de ce débarquement, son déroulement et ses conséquences.

L'exil et le retour de Napoléon

La chute de Napoléon en 1814

En avril 1814, après la campagne de France et l'invasion de Paris par les coalisés, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, un petit territoire au large de l'Italie, où il conserve le titre d'empereur mais ne règne que sur cette île.

Les tensions en France

Pendant ce temps, la France est gouvernée par Louis XVIII, restauré sur le trône. Cependant, son règne est marqué par des mécontentements, notamment parmi les soldats et les partisans de Napoléon, qui regrettent la gloire impériale.

Le débarquement à Golfe-Juan : Un retour triomphal

La fuite de l'île d'Elbe

Le 26 février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe avec environ 1 000 hommes. Après une traversée périlleuse, il débarque à Golfe-Juan le 1er mars. Son objectif est simple : reconquérir le pouvoir sans verser de sang.

La marche vers Paris

Napoléon entame une marche audacieuse à travers les Alpes, évitant les régions royalistes et ralliant les troupes envoyées pour l'arrêter. Son charisme et son prestige font que les soldats se joignent à lui, criant "Vive l'Empereur !". Le 20 mars, il entre triomphalement à Paris, où Louis XVIII a fui.

Les Cent-Jours : Une période mouvementée

La reconquête du pouvoir

Napoléon rétablit rapidement l'Empire et entreprend des réformes pour regagner le soutien populaire. Il promulgue l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, une charte libérale qui tente de concilier les acquis de la Révolution et les besoins de stabilité.

La coalition européenne

Cependant, les puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne, refusent de reconnaître son retour. Elles forment une septième coalition et préparent la guerre pour abattre définitivement Napoléon.

La fin des Cent-Jours : Waterloo et l'exil final

La bataille de Waterloo

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte les forces coalisées à Waterloo, en Belgique. Malgré son génie tactique, il est vaincu par les armées britanniques et prussiennes dirigées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher.

L'abdication et l'exil à Sainte-Hélène

Après la défaite, Napoléon abdique une seconde fois le 22 juin 1815. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il passera les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort en 1821.

L'héritage du débarquement de Golfe-Juan : Un symbole de résilience

Un épisode légendaire

Le débarquement de Golfe-Juan et les Cent-Jours restent l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire de France. Ils témoignent de la détermination et du charisme de Napoléon, ainsi que de son impact durable sur l'Europe.

Une influence culturelle

Cet événement a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques, perpétuant la légende napoléonienne. Il symbolise aussi la quête de gloire et les limites du pouvoir personnel.

Le Retour de l'Aigle et les Cent-Jours

Le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan en 1815 marque le début d'une épopée brève mais intense, qui s'achève par la chute définitive de l'Empire. Cet épisode, bien que tragique, illustre la complexité de l'histoire et la fascination qu'exerce encore aujourd'hui la figure de Napoléon. Il reste un symbole de résilience, d'ambition et des vicissitudes du destin.

Le 27 février 1594 marque un moment décisif dans l'histoire de France : le couronnement d'Henri IV à la cathédrale de Chartres. Ce roi, issu de la maison de Bourbon, met fin à des décennies de guerres de religion et inaugure une période de réconciliation et de reconstruction. Cet article explore les circonstances de son couronnement, son rôle dans la pacification du royaume et son héritage durable.

Contexte historique : Une France déchirée par les guerres de religion

Les tensions religieuses

Depuis les années 1560, la France est plongée dans une série de conflits connus sous le nom de guerres de religion. Les affrontements entre catholiques et protestants (ou huguenots) ont ravagé le pays, affaiblissant l'autorité royale et divisant la population.

L'assassinat d'Henri III

En 1589, le roi Henri III est assassiné par un moine fanatique, laissant le trône à son cousin Henri de Navarre, un protestant. Cependant, son accession est contestée par la Ligue catholique, qui refuse de reconnaître un roi non catholique. Cette opposition plonge la France dans une nouvelle phase de troubles.

Le couronnement d'Henri IV : Un acte symbolique

Le choix de Chartres

Henri IV est couronné à la cathédrale de Chartres plutôt qu'à Reims, lieu traditionnel des sacres royaux, car Reims est contrôlé par la Ligue catholique. Ce choix reflète les difficultés auxquelles le roi est confronté, mais aussi sa détermination à légitimer son règne.

La conversion au catholicisme

Pour apaiser les tensions et gagner le soutien de la majorité catholique, Henri IV se convertit au catholicisme en 1593, prononçant la célèbre phrase : "Paris vaut bien une messe." Cette conversion, bien que critiquée par certains protestants, est un geste politique crucial qui ouvre la voie à son couronnement.

La pacification du royaume : L'édit de Nantes

La fin des guerres de religion

En 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes, un texte fondateur qui accorde aux protestants des droits religieux et politiques tout en maintenant le catholicisme comme religion officielle. Cet édit marque la fin des guerres de religion et instaure une paix relative dans le royaume.

La reconstruction de la France

Henri IV se consacre à la reconstruction économique et sociale du pays. Avec son ministre Sully, il met en œuvre des réformes agricoles, encourage le commerce et lance des projets d'infrastructure. Son règne est souvent considéré comme une période de renouveau pour la France.

L'héritage d'Henri IV : Un roi populaire et visionnaire

Le "bon roi Henri"

Henri IV est resté dans la mémoire collective comme le "bon roi Henri", un souverain proche de son peuple et soucieux de son bien-être. Sa simplicité, son sens de l'humour et son charisme ont contribué à sa popularité.

Une fin tragique

Malgré ses succès, Henri IV est assassiné en 1610 par François Ravaillac, un fanatique religieux. Sa mort met fin à un règne marqué par des avancées significatives, mais son héritage perdure à travers les siècles.

Couronnement d'un Roi Réconciliateur

Le couronnement d'Henri IV en 1594 symbolise le début d'une nouvelle ère pour la France, marquée par la paix, la tolérance et la reconstruction. Grâce à son pragmatisme et à sa vision, Henri IV a réussi à unir un royaume déchiré et à poser les fondations d'une France plus forte. Son règne reste un exemple de leadership et de résilience face à l'adversité.

eanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire française, continue de fasciner et de susciter des débats des siècles après sa mort. Héroïne nationale, martyre et sainte, son histoire est entourée de mythes, de rumeurs et de mystères. Qui était vraiment Jeanne d’Arc ? Quelles sont les légendes qui entourent sa vie, et que nous révèlent les recherches historiques récentes ? Cet article explore les multiples facettes de cette personnalité extraordinaire.

La vie de Jeanne d’Arc, entre réalité et légende

Une enfance dans la France médiévale

Jeanne d’Arc est née vers 1412 à Domrémy, un petit village de Lorraine. Fille de paysans, elle grandit dans une période troublée, marquée par la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre. Dès son plus jeune âge, elle affirme entendre des voix célestes, celles de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, qui lui ordonnent de libérer la France.

L’épopée militaire

En 1429, Jeanne se rend à Chinon pour rencontrer le dauphin Charles VII. Convaincue de sa mission divine, elle obtient le commandement d’une armée et participe à la levée du siège d’Orléans, un tournant décisif dans la guerre. Son courage et sa détermination lui valent une renommée rapide, mais aussi des ennemis puissants.

Les mythes et rumeurs autour de Jeanne d’Arc

Les voix divines : réalité ou invention ?

L’un des aspects les plus discutés de la vie de Jeanne d’Arc concerne les voix qu’elle disait entendre. Certains historiens y voient des manifestations psychologiques, tandis que d’autres les interprètent comme un signe de sa foi profonde. Ces voix ont-elles été exagérées ou instrumentalisées à des fins politiques ?

La virginité de Jeanne : un enjeu symbolique

La virginité de Jeanne d’Arc a joué un rôle central dans son procès. Accusée d’hérésie et de sorcellerie, elle a été soumise à des examens humiliants pour prouver sa pureté. Ce thème a alimenté de nombreuses rumeurs et spéculations, notamment sur sa relation avec ses compagnons d’armes.

Le procès et la mort de Jeanne d’Arc

Un procès truqué

Capturée par les Bourguignons en 1430, Jeanne est vendue aux Anglais et jugée à Rouen. Son procès, orchestré par des ecclésiastiques pro-anglais, est marqué par des irrégularités et des accusations fallacieuses. Malgré sa défense courageuse, elle est condamnée au bûcher pour hérésie en 1431.

La réhabilitation posthume

Vingt-cinq ans après sa mort, un second procès est organisé à la demande de Charles VII. Jeanne est réhabilitée, et son verdict est annulé. En 1920, elle est canonisée par l’Église catholique, devenant ainsi une sainte et une icône nationale.

Les révélations historiques récentes

Les recherches archéologiques et scientifiques

Les progrès de la science ont permis de réexaminer certains aspects de la vie de Jeanne d’Arc. Par exemple, des études sur les conditions de sa captivité et de son exécution ont apporté un éclairage nouveau sur ses derniers jours.

Jeanne d’Arc dans la culture populaire

Jeanne d’Arc a inspiré d’innombrables œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques. Chaque époque réinterprète son histoire à sa manière, contribuant à enrichir son mythe. Des films comme "Jeanne d’Arc" de Luc Besson ou des pièces de théâtre comme "Jeanne au bûcher" de Paul Claudel témoignent de cette fascination durable.

Entre Légendes, Mystères et Vérités Historiques

Jeanne d’Arc reste une figure complexe et mystérieuse, à la croisée de l’histoire, de la religion et de la légende. Son courage, sa foi et son destin tragique continuent de captiver les esprits. Les recherches historiques modernes nous permettent de mieux comprendre son époque et son rôle, tout en laissant une part de mystère à cette héroïne intemporelle.

En 1626, naît à Paris Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné, l’une des figures littéraires les plus emblématiques du XVIIe siècle. Connue pour sa correspondance riche et vivante, elle a laissé derrière elle un trésor épistolaire qui offre un aperçu unique de la vie aristocratique, politique et culturelle de son époque. Retour sur la vie et l’héritage de cette femme d’esprit, dont les lettres continuent de captiver les lecteurs modernes.

Les Origines et la Jeunesse de Marie de Rabutin-Chantal

1.1 Une Enfance Marquée par les Épreuves

Marie de Rabutin-Chantal naît le 5 février 1626 dans une famille de la noblesse bourguignonne. Orpheline très jeune, elle perd son père à l’âge de 18 mois et sa mère à 7 ans. Malgré ces drames familiaux, elle reçoit une éducation soignée, grâce à la bienveillance de ses oncles, qui veillent à son instruction. Elle apprend le latin, l’italien et l’espagnol, et développe un goût précoce pour la littérature.

Un Mariage et un Titre

En 1644, Marie épouse Henri de Sévigné, un aristocrate breton. Le couple s’installe à Paris, où ils mènent une vie mondaine. Cependant, ce mariage est de courte durée : en 1651, Henri meel lors d’un duel, laissant Marie veuve à seulement 25 ans. Malgré cette tragédie, elle conserve son titre de marquise de Sévigné et se consacre à l’éducation de ses deux enfants, Françoise-Marguerite et Charles.

La Marquise de Sévigné, Femme de Lettres

Une Correspondance Exceptionnelle

C’est surtout grâce à ses lettres que la marquise de Sévigné entre dans l’histoire. Sa correspondance, principalement adressée à sa fille Françoise-Marguerite, comtesse de Grignan, est un chef-d’œuvre de style et de finesse. Elle y aborde des sujets variés : la vie à la cour, les événements politiques, les potins mondains, mais aussi ses sentiments maternels et ses réflexions personnelles.

Un Témoignage Unique sur le Grand Siècle

Les lettres de la marquise offrent un panorama vivant de la société française sous le règne de Louis XIV. Elle décrit avec esprit et précision les intrigues de Versailles, les grandes figures de l’époque (comme Madame de La Fayette ou le cardinal de Retz), et même des événements historiques comme l’affaire des Poisons. Son style, à la fois élégant et naturel, fait d’elle l’une des plus grandes épistolières de la littérature française.

La Vie Mondaine et les Relations de la Marquise

Un Réseau Influent

La marquise de Sévigné fréquente les salons littéraires et les cercles les plus en vue de son temps. Elle entretient des relations amicales avec des personnalités comme La Rochefoucauld, Madame de La Fayette et Nicolas Fouquet. Ces amitiés nourrissent sa correspondance et enrichissent son regard sur le monde.

Une Mère Passionnée

La relation entre la marquise et sa fille Françoise-Marguerite est au cœur de sa vie et de ses lettres. Séparées par la distance (Françoise-Marguerite vit en Provence après son mariage), elles entretiennent une correspondance régulière et intense. Les lettres de la marquise révèlent un amour maternel profond, parfois teinté de jalousie et de mélancolie.

L’Héritage Littéraire de la Marquise de Sévigné

La Postérité de sa Correspondance

Publiées pour la première fois au XVIIIe siècle, les lettres de la marquise de Sévigné rencontrent un succès immédiat. Elles sont aujourd’hui considérées comme un modèle du genre épistolaire et sont étudiées pour leur valeur littéraire et historique. Son style, alliant spontanéité et élégance, a influencé de nombreux écrivains.

Une Figure Féminine Inspirante

La marquise de Sévigné incarne l’esprit et l’intelligence d’une femme indépendante dans une société dominée par les hommes. Son œuvre témoigne de sa curiosité intellectuelle, de son sens de l’observation et de sa capacité à exprimer avec finesse les nuances de la condition humaine.

Voix Éternelle du XVIIe Siècle

Née en 1626, la marquise de Sévigné a marqué son époque par son esprit, son éloquence et sa sensibilité. Ses lettres, véritables joyaux de la littérature française, continuent de nous éclairer sur les mœurs et les mentalités du Grand Siècle. Plus qu’une simple épistolière, elle reste une figure inspirante, dont l’héritage traverse les siècles.

Le sacre de François Ier, qui eut lieu en la cathédrale de Reims, marque un tournant dans l’histoire de la monarchie française. À travers ce rite sacré, le jeune souverain s'inscrit dans la continuité des rois de France, légitimé par l’onction divine et le faste de la cérémonie. Ce moment clé, à la fois religieux et politique, illustre la puissance du pouvoir royal et son lien avec la tradition capétienne.

Un Roi, un Sacre, une Tradition

Une cérémonie incontournable pour les souverains de France

Depuis Pépin le Bref, le sacre est une étape essentielle pour tout roi de France. Il confère une légitimité supplémentaire au monarque en le plaçant sous la protection divine. François Ier, héritier des Valois, ne déroge pas à la règle et choisit Reims, sanctuaire de la monarchie, pour son couronnement.

Une symbolique politique et religieuse

Le sacre n’est pas seulement une cérémonie religieuse, il est aussi un instrument de pouvoir. En recevant l’onction sainte, François Ier affirme son autorité sur le royaume et renforce l’image d’une monarchie de droit divin. Ce rite, marqué par des prières et des serments, assoit sa souveraineté face aux nobles et au clergé.

Le Déroulement du Sacre de François Ier

Une mise en scène grandiose