Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Géographie

En 1779, l’explorateur britannique James Cook entame ce qui sera sa dernière expédition, un voyage marqué à la fois par des découvertes majeures et une fin tragique. Cook, déjà célèbre pour ses précédentes explorations dans le Pacifique, cherche à trouver un passage du Nord-Ouest entre l’Atlantique et le Pacifique. Cet article retrace les événements de cette expédition, les découvertes réalisées et les circonstances de la mort de l’un des plus grands navigateurs de l’histoire.

James Cook, un Explorateur Légendaire

Les Expéditions Précédentes

Avant 1779, James Cook avait déjà mené deux voyages majeurs dans le Pacifique. Le premier (1768-1771) l’avait conduit à Tahiti et en Nouvelle-Zélande, tandis que le second (1772-1775) avait permis de cartographier des régions inexplorées de l’océan Austral. Ces expéditions avaient fait de lui une figure respectée dans le monde scientifique et maritime.

Les Objectifs de la Troisième Expédition

La troisième expédition de Cook, lancée en 1776, avait pour but principal de découvrir un passage du Nord-Ouest, une route maritime reliant l’Atlantique au Pacifique. Cette quête était motivée par des intérêts commerciaux et stratégiques, mais elle s’est rapidement transformée en une aventure pleine de défis.

Le Voyage vers le Pacifique

Les Premières Étapes de l’Expédition

Cook quitte l’Angleterre avec deux navires, le Resolution et le Discovery. Après une escale au Cap, en Afrique du Sud, il traverse l’océan Indien et atteint la Nouvelle-Zélande en 1777. Il explore ensuite les îles Tonga et Tahiti, où il est accueilli avec familiarité grâce à ses visites précédentes.

La Découverte des Îles Hawaï

En janvier 1778, Cook et son équipage deviennent les premiers Européens à découvrir les îles Hawaï. Ils nomment l’archipel les « îles Sandwich » en l’honneur du comte de Sandwich, un de leurs soutiens. Les relations avec les habitants locaux sont initialement amicales, mais des tensions commencent à apparaître.

La Quête du Passage du Nord-Ouest

Les Explorations en Alaska et en Sibérie

Après avoir quitté Hawaï, Cook navigue vers le nord, explorant les côtes de l’Alaska et de la Sibérie. Malgré des efforts considérables, il ne parvient pas à trouver le passage du Nord-Ouest, bloqué par les glaces. Les conditions difficiles et les tensions croissantes au sein de l’équipage rendent cette partie du voyage particulièrement éprouvante.

Le Retour à Hawaï

En janvier 1779, Cook décide de retourner à Hawaï pour réparer ses navires et se réapprovisionner. Initialement bien accueilli, il est rapidement confronté à des malentendus culturels et à des conflits avec les habitants. Ces tensions culminent en une confrontation violente.

La Mort de James Cook

L’Incident de Kealakekua Bay

Le 14 février 1779, une dispute éclate entre les marins de Cook et les Hawaïens après le vol d’une chaloupe. Cook tente de prendre en otage le chef de l’île, Kalaniʻōpuʻu, pour négocier, mais la situation dégénère. Cook est attaqué et tué sur la plage de Kealakekua Bay, marquant une fin tragique pour l’explorateur.

Les Conséquences de sa Mort

La mort de Cook choque l’Europe et met fin à son expédition. Son équipage retourne en Angleterre en 1780, rapportant des récits détaillés de ses découvertes et des circonstances de sa mort. Malgré cette fin tragique, l’héritage de Cook reste immense.

L’Héritage de James Cook

Les Contributions Scientifiques et Géographiques

Les expéditions de Cook ont considérablement élargi la connaissance du monde, en particulier du Pacifique. Ses cartes précises, ses observations scientifiques et ses descriptions des cultures locales ont influencé les générations suivantes d’explorateurs et de scientifiques.

Une Figure Controversée

Aujourd’hui, James Cook est à la fois célébré comme un héros de l’exploration et critiqué pour son rôle dans la colonisation et les impacts négatifs sur les populations autochtones. Son héritage reste complexe, reflétant les contradictions de l’ère des grandes découvertes.

Entre Découvertes et Tragédie

Le dernier voyage de James Cook en 1779 est une histoire à la fois glorieuse et tragique. Alors qu’il cherchait à repousser les limites de la connaissance humaine, il a rencontré une fin violente qui a marqué l’histoire. Malgré cela, ses contributions à la géographie, à la science et à la navigation continuent d’inspirer et d’informer le monde moderne.

Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien, reste une figure emblématique de l’histoire des grandes explorations. Connu pour son voyage légendaire vers l’Orient, il a marqué les esprits par ses récits détaillés et fascinants de cultures lointaines. Mais peu de gens connaissent les dernières années de sa vie et ce que représente son "dernier voyage". Cet article explore les ultimes étapes de l’existence de cet aventurier, entre retour à Venise, transmission de son savoir et legs durable.

Une Vie d’Exploration et d’Aventures

De Venise à la Cour de Kubilai Khan

Né en 1254, Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son père et son oncle pour entreprendre un voyage vers la Chine. Après plusieurs années de périples à travers l’Asie centrale et la route de la soie, il atteint la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan. Ce séjour, marqué par des découvertes incroyables, façonnera sa renommée future.

Le Retour à Venise et la Guerre

De retour à Venise en 1295 après plus de 20 ans d’absence, Marco Polo se retrouve plongé dans les conflits entre Venise et Gênes. Capturé lors de la bataille de Curzola en 1298, il passe plusieurs mois en captivité. C’est là qu’il dicte ses aventures à un codétenu, Rustichello de Pise, donnant naissance au célèbre "Livre des Merveilles".

Le Dernier Voyage : L’Ultime Chemin vers l’Immortalité

Une Fin de Vie à Venise

Après sa libération, Marco Polo retourne à Venise, où il mène une vie relativement paisible en tant que marchand. Bien qu’il ne quitte plus sa ville natale, il reste un homme d’influence, partageant son savoir avec les curieux et les intellectuels fascinés par ses récits.

Transmission de son Héritage

À la fin de sa vie, Marco Polo est souvent sollicité pour valider ou enrichir des informations sur l’Asie. Cependant, ses récits sont parfois remis en question, certains le considérant comme un fabuliste. Pourtant, son témoignage reste une source inestimable pour les explorateurs et géographes des générations futures.

Le Dernier Voyage Spirituel

Marco Polo s’éteint en 1324 à Venise, laissant derrière lui un héritage d’exploration, d’ouverture culturelle et de soif de connaissance. Son "dernier voyage" est celui qui l’élève au rang de légende, grâce à son influence durable sur l’histoire et les récits de l’humanité.

L’Héritage Durable de Marco Polo

Une Source d’Inspiration

Les récits de Marco Polo inspireront des explorateurs comme Christophe Colomb, qui emportera une copie du "Livre des Merveilles" lors de son propre voyage vers le Nouveau Monde.

Une Vision Mondiale Précoce

Marco Polo a joué un rôle clé dans la construction d’une vision mondiale à une époque où les continents étaient largement isolés. Ses récits ont contribué à l’élargissement des connaissances géographiques et à la compréhension des échanges entre les civilisations.

Une Vie au Service de la Découverte

Le dernier voyage de Marco Polo n’est pas une aventure physique, mais une exploration de l’esprit, de la mémoire et de la transmission. En retraçant les grandes étapes de sa vie et de son héritage, on comprend que cet explorateur vénitien n’a jamais cessé de voyager, même après sa mort. Son nom demeure synonyme d’audace, de curiosité et de découvertes.

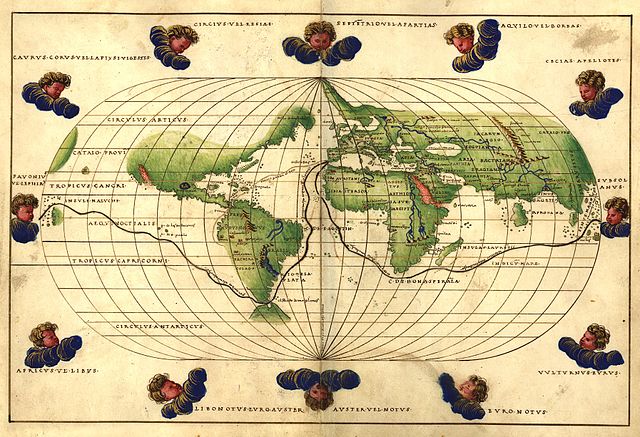

En 1519, l'explorateur portugais Fernand de Magellan lance l'une des expéditions maritimes les plus audacieuses de l'histoire : un périple sans précédent à travers des océans inconnus et des continents inexplorés. Son objectif ? Trouver une route vers les Indes en naviguant vers l'ouest, contournant l'Afrique et ses eaux tumultueuses. Ce voyage monumental, bien qu'inachevé, va marquer un tournant dans la cartographie mondiale et ouvrir la voie aux grandes découvertes géographiques de l'époque.

L'Appel de l'Aventure

Les Motivations de Magellan

Magellan, un homme de mer expérimenté, a toujours rêvé d'une aventure qui changerait le cours de l'histoire. Confronté à l'hostilité de la cour portugaise, il trouve une nouvelle opportunité en Espagne, où il obtient le soutien de Charles Ier pour partir à la recherche d'une route maritime vers les Moluques. La recherche des épices, précieuses marchandises de l'Asie, devient le principal moteur de cette expéditions.

Le Rôle de l'Empire Espagnol

L'Espagne, en pleine expansion coloniale, cherche à étendre son influence commerciale en Asie. Ce besoin d'accroître ses routes commerciales et de contrer les ambitions portugaises en Asie fait de l'expédition de Magellan une mission d'une importance capitale.

Le Voyage à Travers les Mers Inconnues

La Traversée de l'Atlantique

Magellan et ses cinq navires quittent le port de Séville en septembre 1519. Les premiers mois sont marqués par des tempêtes violentes et des conflits internes, mais l'expédition continue sa traversée de l'Atlantique, en direction du continent sud-américain.

La Découverte du Détroit de Magellan

Arrivé au sud de l'Amérique, Magellan découvre un passage qui, aujourd'hui encore, porte son nom : le détroit de Magellan. Ce passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique devient la clé de sa route vers l'Asie. Une aventure périlleuse, marquée par des conditions météorologiques extrêmes et la fatigue de l'équipage.

Le Pacifique, un Défi Inimaginable

La Traversée du Pacifique

Après avoir franchi le détroit, Magellan se lance dans la traversée de l'immense océan Pacifique. Le voyage devient une lutte pour la survie, avec des provisions qui s'amenuisent, et des hommes de plus en plus désespérés face à la soif et à la famine.

La Découverte des Philippines

En 1521, l'expédition arrive enfin aux Philippines, une terre encore inconnue des Européens. Cependant, ce qui devait être une escale de réapprovisionnement va se transformer en tragédie lorsque Magellan, engagé dans un conflit local, trouve la mort dans une bataille contre les indigènes de l'île de Mactan.

L'Héritage du Voyage de Magellan

La Continuité de l'Expéditions

Bien que Magellan ne survive pas à son propre voyage, son nom reste gravé dans l'histoire. Son lieutenant, Juan Sebastián Elcano, prend la tête de l'expédition et mène les navires restants jusqu'aux Moluques, puis retourne en Espagne. En 1522, l'expédition, bien qu'en grande partie décimée, revient en Espagne après avoir fait le tour du monde, accomplissant ce que Magellan n'a pas pu voir.

L'Impact sur la Cartographie et le Commerce

Le voyage de Magellan et de ses hommes ne fut pas seulement un exploit héroïque mais également un bouleversement dans la compréhension géographique de la planète. L’expédition prouve la sphéricité de la Terre et apporte des informations précieuses pour les cartes maritimes, tout en ouvrant de nouvelles routes commerciales avec l'Asie.

Voyage Épique de Magellan

Le voyage de Magellan, malgré ses difficultés et la mort prématurée de son leader, reste une des aventures les plus importantes de l’histoire des explorations. Il démontre la ténacité humaine et la quête incessante de nouveaux horizons, et demeure un symbole de courage et de persévérance dans l’adversité.

Le plus long trajet en train au monde s’étend sur 18 755 kilomètres, reliant l'Europe à l'Asie en un incroyable voyage de trois semaines. Partant du Portugal pour rejoindre Singapour, cet itinéraire traverse 13 pays et offre une immersion inégalée dans la diversité des paysages, des cultures, et des modes de vie. Cette aventure est bien plus qu’un simple déplacement ; c’est une expérience de voyage unique en son genre, reliant l’Ouest à l’Est à bord de différents trains pour un parcours historique.

Un trajet mythique, une aventure au long cours

Des origines européennes jusqu’au cœur de l’Asie

Le départ se fait depuis le Portugal, à Lisbonne, puis continue à travers l’Espagne, la France, l’Allemagne, et d’autres pays européens avant de se prolonger en Asie. Ce trajet emblématique permet de ressentir l’évolution culturelle entre les pays, d’apprécier la diversité des paysages, et de redécouvrir les liens historiques qui relient l'Europe et l'Asie.

Une traversée de 13 pays

En voyageant sur ce trajet, les passagers traversent 13 nations : Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Biélorussie, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande, Malaisie, et enfin Singapour. Chacun de ces pays représente une étape unique avec des cultures et des traditions variées, faisant de ce voyage une plongée dans la richesse humaine et géographique de deux continents.

Des paysages spectaculaires tout au long des 18 755 kilomètres

Une diversité géographique incomparable

Sur près de 19 000 kilomètres, le train sillonne des paysages spectaculaires et changeants. Depuis les côtes atlantiques de l'Europe jusqu'aux jungles tropicales de l’Asie du Sud-Est, chaque région traversée dévoile des panoramas uniques, parfois accessibles uniquement par le rail. Les vastes plaines de Sibérie, les steppes de Mongolie, et les montagnes de Chine offrent des vues saisissantes qui se succèdent au fil des jours.

Une traversée culturelle en continu

Outre les paysages, ce voyage est une immersion au cœur des cultures des 13 pays traversés. Les arrêts dans les capitales, villes et villages permettent de découvrir des modes de vie variés, des marchés animés, et des spécialités locales. En peu de temps, les voyageurs passent de la langue portugaise au russe, du chinois au thaïlandais, une diversité qui rend ce périple aussi enrichissant que dépaysant.

Les défis et la logistique d'un voyage de 21 jours

Une organisation minutieuse

Planifier un voyage de cette envergure demande une préparation rigoureuse. Il faut non seulement réserver plusieurs correspondances entre différents trains, mais aussi obtenir les visas nécessaires pour chaque pays traversé. Une coordination efficace permet de minimiser les risques de retards et de gérer les variations d’horaires et de fuseaux horaires.

La vie à bord du train

Pendant ces trois semaines, la vie à bord du train devient une véritable routine. Les passagers doivent s’adapter aux conditions de confort variables et se préparer à passer la plupart de leur temps dans des espaces partagés. Les repas, les pauses dans les gares, et les conversations avec d’autres voyageurs rythment ce quotidien atypique et contribuent à faire de ce voyage une expérience humaine mémorable.

Les étapes emblématiques de Lisbonne à Singapour

Lisbonne à Moscou : l’Europe et ses multiples facettes

La première partie de ce voyage relie Lisbonne à Moscou en passant par des villes iconiques comme Madrid, Paris, Berlin et Varsovie. Ce tronçon à travers l'Europe donne aux passagers un aperçu de la diversité des cultures européennes et de leurs paysages variés, allant des plaines allemandes aux paysages montagnards de la Pologne.

Moscou à Pékin : sur la route du Transsibérien

Une fois arrivés en Russie, les passagers embarquent dans le mythique Transsibérien, qui les emmène de Moscou jusqu’aux portes de la Chine. Ce tronçon est particulièrement symbolique, traversant la Sibérie, les forêts denses et les étendues enneigées pour arriver jusqu’aux steppes de Mongolie.

De Pékin à Singapour : un final au cœur de l’Asie du Sud-Est

Le voyage se termine par la traversée de l'Asie du Sud-Est. Depuis la Chine, le train traverse le Laos, la Thaïlande, et la Malaisie pour enfin atteindre Singapour. Ce dernier segment est une plongée dans les paysages tropicaux et l’effervescence des grandes villes asiatiques, un contraste marquant avec les étapes précédentes.

Une aventure humaine et culturelle

Le trajet de 21 jours reliant le Portugal à Singapour est plus qu’un record, c’est une aventure unique qui allie exploration et découverte. À bord de divers trains, les voyageurs traversent 13 pays, 18 755 kilomètres, et un monde de cultures variées. Ce périple ferroviaire est une véritable célébration du voyage lent, une invitation à voir le monde sous un autre angle et à vivre une expérience humaine inoubliable.

Les pôles ont longtemps représenté des frontières inexplorées, situées aux limites extrêmes de notre planète. Au début du XXe siècle, des aventuriers audacieux se sont lancés dans la conquête de ces régions glacées, souvent au péril de leur vie, dans une quête qui alliait la gloire nationale, la science et la curiosité humaine. Parmi ces pionniers figurent des noms comme Roald Amundsen, premier à atteindre le pôle Sud, et Robert Falcon Scott, dont l’expédition tragique symbolise les dangers inhérents à ces territoires. Cet article retrace les grandes étapes des premières expéditions polaires, les défis qu'ont rencontrés ces explorateurs et leur héritage scientifique durable.

La Conquête des Pôles : Une Course aux Limites du Monde

Les premiers rêves d'exploration polaire

L'exploration des régions polaires commence bien avant les grands exploits du XXe siècle. Dès le XVIe siècle, les Européens rêvent de découvrir le mythique passage du Nord-Ouest, une route maritime reliant l’Europe à l’Asie à travers l’Arctique. Cependant, ce n’est qu’au XIXe siècle que les premières expéditions sérieuses sont lancées dans l’Arctique et l’Antarctique.

Une course internationale

Avec l’essor des empires coloniaux, la conquête des pôles est devenue une compétition entre nations, notamment entre la Grande-Bretagne, la Norvège et d’autres puissances européennes. Atteindre le pôle Nord ou le pôle Sud signifiait non seulement un exploit technique et humain, mais aussi une affirmation de la suprématie nationale.

Roald Amundsen contre Robert Falcon Scott

L’exemple le plus emblématique de cette course aux pôles est celle entre Roald Amundsen, explorateur norvégien, et Robert Falcon Scott, officier britannique. En 1911, les deux hommes se lancent dans une course pour être les premiers à atteindre le pôle Sud. Amundsen, grâce à une meilleure préparation et des stratégies adaptées aux conditions extrêmes, arrivera le premier en décembre 1911. Scott et son équipe, quant à eux, atteignent le pôle un mois plus tard, mais périront lors du retour.

Les Défis Extrêmes des Explorateurs

Des conditions climatiques impitoyables

Les pôles sont parmi les régions les plus inhospitalières de la planète, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -60°C, des vents violents et des tempêtes imprévisibles. Les explorateurs devaient se préparer à survivre dans des environnements où la moindre erreur pouvait être fatale.

La navigation et la logistique

À une époque sans technologie moderne, naviguer dans ces territoires hostiles était un défi immense. Les cartes étaient souvent incomplètes ou inexistantes, et les équipes devaient transporter des provisions, du matériel scientifique, et des abris à travers des kilomètres de glace et de neige, souvent sans aucune certitude de succès.

La santé des explorateurs

Les expéditions polaires exposaient les membres à des risques physiques et psychologiques considérables. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, la déshydratation, les engelures et les maladies mentales comme la dépression et le syndrome du "pays polaire" étaient monnaie courante. La tragédie de l’expédition de Scott illustre ces dangers, où les membres de son équipe ont succombé aux rigueurs du froid et à l'épuisement.

Les Grandes Expéditions du XXe Siècle

Roald Amundsen et le pôle Sud

En 1910, Amundsen prépare secrètement une expédition pour atteindre le pôle Sud, initialement sous le prétexte d'explorer le pôle Nord. Utilisant des techniques innovantes comme l’utilisation de chiens de traîneau et la connaissance des conditions arctiques, il réussit à atteindre le pôle Sud le 14 décembre 1911. Sa victoire repose sur une préparation minutieuse et une logistique parfaitement organisée.

L'expédition tragique de Robert Falcon Scott

En parallèle à l’exploit d’Amundsen, Robert Falcon Scott dirige l’expédition britannique Terra Nova (1910-1913) avec l'ambition de planter le drapeau britannique au pôle Sud. Bien que Scott et son équipe atteignent leur objectif, ils trouvent le drapeau d'Amundsen déjà planté. Sur le chemin du retour, Scott et ses compagnons périront de froid et de faim, faisant de cette expédition l’une des plus tragiques de l’histoire de l’exploration.

Ernest Shackleton et la résistance héroïque

Bien qu'il n'ait jamais atteint le pôle Sud, Ernest Shackleton reste l’un des explorateurs polaires les plus respectés pour son courage et sa détermination. Lors de l'expédition Endurance (1914-1917), son navire fut piégé et détruit par la glace dans la mer de Weddell, mais grâce à son leadership, Shackleton réussit à sauver tous les membres de son équipage après des mois d'épreuves sur la banquise et une mission de sauvetage épique.

L'Impact des Découvertes Polaires sur la Science Moderne

La cartographie et la géographie

Les explorateurs polaires du XXe siècle ont considérablement amélioré notre compréhension de la géographie polaire. Leurs expéditions ont permis de cartographier de vastes zones jusque-là inconnues, de déterminer avec précision la position des pôles et d'établir des bases pour de futures recherches scientifiques.

Les études sur le climat

Les expéditions polaires ont aussi ouvert la voie à la recherche sur les écosystèmes polaires, et plus récemment, aux études sur le changement climatique. Les calottes glaciaires de l’Arctique et de l’Antarctique jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial, et les découvertes initiales des explorateurs ont contribué à mieux comprendre ces processus.

L'influence sur l'exploration spatiale

Les expéditions polaires, par leur nature extrême, ont influencé la préparation des missions spatiales modernes. Les défis de la survie dans des environnements hostiles et isolés, comme l'Antarctique, ont servi de modèle pour les expéditions dans l’espace, et aujourd’hui encore, des astronautes s'entraînent dans des conditions polaires pour simuler la vie sur la Lune ou sur Mars.

Des zones clés pour la recherche scientifique

Les premières expéditions polaires du début du XXe siècle sont des histoires de courage, d'endurance et de découverte. Des figures comme Roald Amundsen, Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton ont marqué l'histoire de l'exploration humaine, repoussant les limites de ce qui était possible dans des conditions extrêmes. Leurs exploits ont non seulement nourri les imaginaires de leur époque, mais ont également eu un impact profond sur les sciences géographiques, climatiques et même spatiales. Aujourd'hui, les découvertes faites lors de ces expéditions continuent d’éclairer notre compréhension de la Terre et de son climat, faisant des régions polaires des zones clés pour la recherche scientifique.

L'indépendance de l'Irak est un événement clé du 20ème siècle, résultant d'une longue lutte contre la domination étrangère. Ancien territoire de l'Empire ottoman puis mandat britannique après la Première Guerre mondiale, l'Irak accéda finalement à l'indépendance en 1932. Ce processus, marqué par des tensions internes et externes, constitue un moment fondateur pour le pays. Cet article explore les origines de l'indépendance de l'Irak, les acteurs impliqués, ainsi que les défis politiques et économiques qui suivirent.

Contexte historique et géopolitique

L'Irak sous l'Empire ottoman

Avant le XXe siècle, le territoire irakien faisait partie de l'Empire ottoman. L'Irak moderne correspondait principalement à trois provinces ottomanes : Mossoul, Bagdad et Bassora. Cette région, bien que riche en histoire, manquait d’unité politique. Les Ottomans y maintenaient un contrôle lâche, et la société était marquée par des divisions ethniques et religieuses entre Arabes, Kurdes, Sunnites, Chiites et autres groupes.

La Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman

La Première Guerre mondiale entraîna la défaite de l'Empire ottoman et son démantèlement par les Alliés. Le territoire irakien fut occupé par les forces britanniques en 1917. La découverte de pétrole en Irak éveilla alors l'intérêt des puissances coloniales pour cette région stratégique du Moyen-Orient. À l’issue du conflit, en 1920, la Société des Nations plaça l'Irak sous mandat britannique, donnant à Londres un contrôle direct sur le pays.

Le mandat britannique et la lutte pour l'indépendance

Le mandat britannique de 1920

Le mandat britannique, officialisé en 1920 par la Société des Nations, conféra à la Grande-Bretagne le contrôle politique et économique de l'Irak. Ce régime mandaté suscita rapidement des mécontentements parmi les Irakiens, qui voyaient la domination britannique comme une forme de colonisation déguisée. Les Britanniques tentèrent d'instaurer un système de monarchie constitutionnelle en imposant Fayçal Ier, un prince hachémite, comme roi d'Irak en 1921.

La révolte de 1920

La résistance à la domination étrangère explosa avec la révolte irakienne de 1920. Ce soulèvement, initié par des chefs tribaux, des chiites et des nationalistes, fut l'une des premières grandes manifestations de rejet du mandat britannique. Bien que sévèrement réprimée par les Britanniques, la révolte incita Londres à adopter une approche plus souple en Irak, notamment en favorisant l'autonomie locale.

La montée du nationalisme irakien

Durant les années 1920 et 1930, le nationalisme irakien prit de l’ampleur. Plusieurs partis politiques, inspirés par le panarabisme et le rejet de la domination coloniale, exigèrent plus de droits pour les Irakiens et une véritable indépendance. Les intellectuels, les tribus et les dignitaires religieux jouèrent un rôle crucial dans ce mouvement. Le roi Fayçal Ier, bien qu’installé par les Britanniques, chercha à renforcer son pouvoir tout en plaidant pour une plus grande souveraineté.

L’indépendance de 1932

Le Traité anglo-irakien de 1930

Face à la pression croissante, les Britanniques négocièrent avec le gouvernement irakien un nouveau traité en 1930. Ce traité prévoyait la fin du mandat en 1932 et l'adhésion de l'Irak à la Société des Nations, marquant ainsi une étape vers l'indépendance. Toutefois, ce traité comportait des clauses qui maintenaient une influence britannique considérable, notamment par le maintien de bases militaires britanniques en Irak et un droit d'intervention en cas de menace.

La proclamation de l’indépendance

Le 3 octobre 1932, l’Irak devint officiellement indépendant, devenant le premier État arabe à accéder à l’indépendance dans le cadre de la Société des Nations. Bien que cet événement fût une victoire symbolique pour les nationalistes irakiens, la réalité de l'indépendance restait complexe. La présence militaire britannique, les intérêts économiques liés au pétrole et l’instabilité interne laissèrent le pays sous une forte influence étrangère.

Les défis après l'indépendance

Les tensions internes et ethniques

L'indépendance ne résolut pas les profondes divisions internes du pays. L'Irak restait un État multiethnique et multiconfessionnel, avec des tensions entre Arabes sunnites, Chiites, Kurdes et autres minorités. Ces divisions, exacerbées par l'absence d'unité nationale et les tentatives du gouvernement de centraliser le pouvoir, provoquèrent des tensions qui allaient marquer l’histoire du pays.

Les révolutions militaires et l'instabilité politique

L’indépendance de l’Irak ne signifia pas la fin des ingérences étrangères, ni de la lutte pour le pouvoir. Le pays entra dans une période d’instabilité politique, marquée par des coups d’État militaires fréquents. En 1958, la monarchie hachémite fut renversée par un coup d'État républicain dirigé par le général Abdul Karim Qasim, mettant fin à l'expérience monarchique de l’Irak et ouvrant la voie à une série de régimes militaires.

Les relations avec la Grande-Bretagne et les puissances étrangères

Bien que l’Irak soit officiellement indépendant, ses relations avec la Grande-Bretagne et les autres puissances coloniales restèrent tendues. L’exploitation du pétrole irakien par des compagnies britanniques et internationales provoqua des frustrations au sein du gouvernement irakien, qui voyait ses richesses naturelles exploitées au détriment du développement national. Ce mécontentement contribua à la montée de mouvements plus radicaux, comme le parti Baas, qui revendiquaient un contrôle total des ressources nationales.

L’héritage de l’indépendance irakienne

La construction d’un État moderne

L’indépendance de l’Irak ouvrit la voie à la création d’un État moderne, mais la construction nationale fut entravée par des conflits internes et des ingérences étrangères. Les efforts pour centraliser le pouvoir, moderniser le pays et instaurer un système économique stable furent continuellement remis en cause par l’instabilité politique et les guerres internes.

L’impact de l’indépendance sur le Moyen-Orient

L’indépendance de l’Irak eut un effet domino dans la région. Elle servit de modèle pour d’autres mouvements nationalistes arabes, notamment en Syrie, en Jordanie et en Égypte. L’expérience irakienne montra cependant les difficultés à surmonter les héritages coloniaux et les divisions internes dans un contexte d’ingérences extérieures permanentes.

L’évolution vers la souveraineté pétrolière

Le pétrole, bien qu’un atout économique majeur, resta une source de tension pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1972, avec la nationalisation de l’Irak Petroleum Company, que le pays prit un contrôle réel sur ses ressources énergétiques, marquant une étape importante vers une souveraineté économique complète.

Fin de la domination coloniale au Moyen-Orient

L’indépendance de l’Irak en 1932 fut une victoire partielle pour le mouvement nationaliste irakien. Si elle marqua la fin officielle du mandat britannique, elle ne mit pas fin aux ingérences étrangères ni aux tensions internes qui continuèrent à façonner l'histoire du pays. L’indépendance irakienne est ainsi à la fois un symbole de la fin de la domination coloniale au Moyen-Orient et le début d'une lutte prolongée pour la stabilité, la souveraineté et l’unité nationale.