Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Fusée

Le 18 mars 1965, le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov entre dans l’histoire en devenant le premier homme à effectuer une sortie dans l’espace. Cet exploit, réalisé dans le cadre de la mission Voskhod 2, marque une étape cruciale dans la conquête spatiale et renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace face aux États-Unis. Cet article revient sur les détails de cette mission audacieuse, les défis rencontrés et son impact sur l’exploration spatiale.

Contexte de la Course à l’Espace

La Rivalité entre l’URSS et les États-Unis

Dans les années 1960, la guerre froide bat son plein, et la conquête spatiale est un enjeu majeur de prestige et de pouvoir. Après le succès de Youri Gagarine, premier homme dans l’espace en 1961, l’URSS cherche à maintenir son avance technologique sur les États-Unis.

Les Préparatifs de la Mission Voskhod 2

La mission Voskhod 2 est conçue pour repousser les limites de l’exploration spatiale. Alexeï Leonov et son coéquipier Pavel Beliaïev sont choisis pour cette mission périlleuse, qui inclut la première sortie extravéhiculaire (EVA) de l’histoire.

La Sortie Historique d’Alexeï Leonov

Le Début de l’EVA

Le 18 mars 1965, après avoir revêtu une combinaison spatiale spéciale, Alexeï Leonov quitte le vaisseau Voskhod 2 et flotte dans le vide spatial pendant 12 minutes. Il est relié au vaisseau par un câble de 5,35 mètres, qui lui permet de rester en sécurité tout en explorant cet environnement hostile.

Les Défis Rencontrés

La sortie ne se déroule pas sans difficultés. Leonov doit faire face à des problèmes imprévus, comme l’augmentation de la pression dans sa combinaison, qui le rend rigide et difficile à manœuvrer. Pour rentrer dans le vaisseau, il est contraint de réduire manuellement la pression, risquant sa vie à plusieurs reprises.

Le Retour sur Terre : Une Autre Épreuve

Problèmes Techniques et Atterrissage Forcé

Après la sortie spatiale, la mission Voskhod 2 rencontre de nouveaux problèmes. Le système d’atterrissage automatique tombe en panne, obligeant les cosmonautes à atterrir manuellement. Ils se posent finalement dans une région reculée de l’Oural, à des centaines de kilomètres du site prévu.

L’Attente des Secours

Leonov et Beliaïev doivent survivre deux jours dans une forêt enneigée avant d’être secourus. Malgré ces épreuves, leur mission est un succès et consacre Leonov comme un héros de l’exploration spatiale.

L’Héritage de la Première Sortie Spatiale

Une Avancée Technologique Majeure

La sortie d’Alexeï Leonov démontre que les humains peuvent survivre et travailler dans l’espace, ouvrant la voie à des missions plus complexes, comme les sorties extravéhiculaires lors des missions Apollo ou la construction de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Un Symbole de la Conquête Spatiale Soviétique

Cet exploit renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace et inspire des générations de scientifiques, d’ingénieurs et de rêveurs. Leonov devient une figure emblématique de l’exploration spatiale.

Premier Homme à Flotter dans le Vide Spatial

Le 18 mars 1965, Alexeï Leonov a repoussé les frontières de l’humanité en devenant le premier homme à marcher dans l’espace. Son courage et sa détermination ont marqué un tournant dans l’histoire de l’exploration spatiale, rappelant que les défis les plus audacieux peuvent être surmontés.

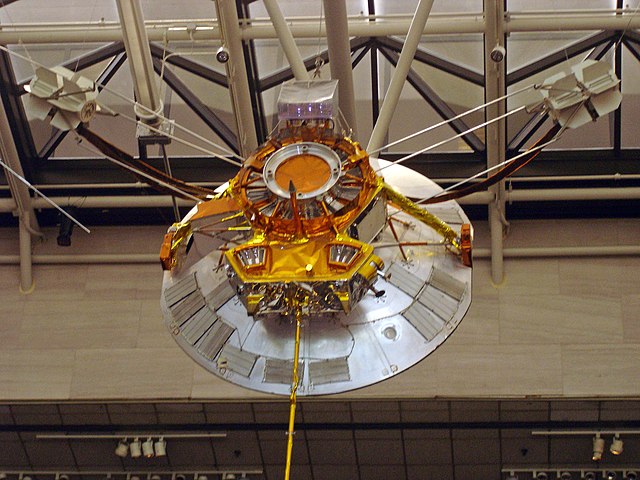

Le 31 janvier 1958, les États-Unis entrent dans l’histoire de l’exploration spatiale avec le lancement réussi d’Explorer 1, leur premier satellite en orbite terrestre. Cette réalisation intervient dans un contexte de rivalité intense avec l’Union soviétique, qui avait déjà marqué des points décisifs avec le lancement de Spoutnik 1 en 1957. Explorer 1 représente non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi un tournant symbolique dans la course à l’espace. Cet article retrace les circonstances de ce lancement, ses implications scientifiques et son impact sur la guerre froide.

Le Contexte de la Course Spatiale

1.1. Le Choc de Spoutnik 1

Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique lance Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de l’histoire. Cet événement provoque un choc aux États-Unis, où il est perçu comme une preuve de la supériorité technologique soviétique. La « crise de Spoutnik » pousse les États-Unis à accélérer leurs efforts pour rattraper leur retard.

1.2. La Création de la NASA

En réponse à Spoutnik, les États-Unis réorganisent leur programme spatial. En juillet 1958, le Congrès adopte le National Aeronautics and Space Act, qui conduit à la création de la NASA. Cependant, avant même la fondation de l’agence spatiale, l’armée américaine travaille déjà sur un projet de satellite : Explorer 1.

Le Développement et le Lancement d’Explorer 1

2.1. Le Rôle du Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Explorer 1 est développé par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de Caltech, en collaboration avec l’armée américaine. Sous la direction de Wernher von Braun, ancien ingénieur allemand recruté après la Seconde Guerre mondiale, l’équipe conçoit un satellite léger et fonctionnel.

2.2. La Fusée Jupiter-C

Le lancement d’Explorer 1 est rendu possible grâce à la fusée Jupiter-C, une version modifiée du missile Redstone. Le 31 janvier 1958, à 22 h 48 heure locale, la fusée décolle de Cap Canaveral en Floride, plaçant avec succès le satellite en orbite.

Les Caractéristiques d’Explorer 1

Explorer 1 pèse environ 14 kg et est équipé d’instruments scientifiques, dont un détecteur de rayons cosmiques. Ces instruments permettent de réaliser des découvertes majeures, notamment la mise en évidence des ceintures de radiation de Van Allen.

Les Découvertes Scientifiques et l’Impact d’Explorer 1

La Découverte des Ceintures de Van Allen

Les données recueillies par Explorer 1 conduisent à la découverte des ceintures de radiation de Van Allen, nommées en l’honneur du physicien James Van Allen. Ces ceintures, composées de particules chargées piégées par le champ magnétique terrestre, constituent une avancée majeure en astrophysique.

Un Symbole de la Guerre Froide

Explorer 1 est bien plus qu’une réussite scientifique : c’est un symbole de la rivalité entre les États-Unis et l’Union soviétique. En plaçant leur premier satellite en orbite, les États-Unis démontrent qu’ils sont capables de rivaliser avec les Soviétiques dans le domaine spatial.

L’Héritage d’Explorer 1

Le succès d’Explorer 1 ouvre la voie à une série de missions spatiales américaines, culminant avec le programme Apollo et l’alunissage de 1969. Il marque également le début de l’ère des satellites scientifiques, qui révolutionnent notre compréhension de la Terre et de l’univers.

le Satellite qui a Propulsé les États-Unis dans l’Ère Spatiale

Le lancement d’Explorer 1 le 31 janvier 1958 est un moment charnière dans l’histoire de l’exploration spatiale. Non seulement il permet des découvertes scientifiques majeures, mais il redéfinit également la place des États-Unis dans la course à l’espace. Aujourd’hui, Explorer 1 reste un symbole de l’ingéniosité humaine et de la quête incessante de connaissances.

Le 16 janvier 1969, l’Union soviétique réalise une prouesse historique : le premier amarrage orbital réussi entre deux engins habités. Cette manœuvre, effectuée entre Soyouz 4 et Soyouz 5, marque une étape essentielle dans la conquête spatiale et prépare le terrain pour les futures stations orbitales. Retour sur une mission audacieuse qui a mis à l’épreuve la technologie spatiale et le courage des cosmonautes soviétiques.

Une Course Spatiale Toujours Plus Intense

Dans les années 1960, la Guerre Froide pousse les États-Unis et l’URSS à rivaliser d’ingéniosité pour la conquête de l’espace. Après l’alunissage américain prévu pour 1969 avec Apollo 11, les Soviétiques cherchent à démontrer leur maîtrise des vols habités et de l’amarrage spatial, élément clé pour leurs futures missions lunaires et stations orbitales.

L’objectif de la mission Soyouz 4 et 5 est donc clair :

- Réaliser un amarrage en orbite basse

- Transférer des cosmonautes d’un vaisseau à l’autre

- Tester la viabilité des futurs modules orbitaux

Le Déroulement de la Mission : Une Coordination Millimétrée

Lancement de Soyouz 4 : Le Début d’un Exploit

Le 14 janvier 1969, le vaisseau Soyouz 4 est lancé avec à son bord Vladimir Shatalov. Il a pour mission d’attendre l’arrivée d’un autre vaisseau pour réaliser l’amarrage.

Soyouz 5 : Un Équipage Expérimenté

Le lendemain, le 15 janvier, Soyouz 5 est lancé avec Boris Volynov, Aleksei Yeliseyev, et Yevgeny Khrunov. L’objectif est clair : les deux vaisseaux doivent s’amarrer et permettre à des cosmonautes de passer d’un vaisseau à l’autre en plein vol orbital.

Un Amarrage Spatial Historique

Le 16 janvier 1969, après plusieurs manœuvres précises, Soyouz 4 et Soyouz 5 s’amarrent avec succès en orbite terrestre. C’est une première dans l’histoire spatiale : deux vaisseaux habités soviétiques forment un « premier prototype de station spatiale ».

Les cosmonautes Yeliseyev et Khrunov quittent Soyouz 5 en combinaison spatiale pour rejoindre Soyouz 4 via une sortie extravéhiculaire. Ce transfert humain en orbite est une étape clé pour les futurs projets de stations spatiales.

Un Retour Périlleux sur Terre

Si l’amarrage est un succès, le retour de Soyouz 5 est bien plus problématique. Après la séparation des modules, la capsule rencontre un problème de rentrée atmosphérique : elle se retourne à l’envers, exposant la partie la moins protégée aux températures extrêmes.

Heureusement, le vaisseau finit par se redresser, mais Boris Volynov subit une rentrée extrêmement brutale. L’atterrissage est si violent qu’il se fracture plusieurs dents à l’impact. Malgré tout, il survit, faisant de cette mission une réussite stratégique.

Un Héritage Durable pour l’Exploration Spatiale

L’amarrage de Soyouz 4 et Soyouz 5 démontre que le transfert d’équipage entre vaisseaux est possible, ouvrant la voie aux futures missions de collaboration orbitale, notamment :

- La construction des stations Saliout et Mir

- Le développement de l’actuelle Station Spatiale Internationale (ISS)

- La coopération spatiale avec d’autres nations à travers des missions communes

L’Union soviétique, bien que devancée par les États-Unis sur l’alunissage, marque ici un point clé dans la course à l’espace.

Un Rendez-vous Cosmique Historique

La mission Soyouz 4 et Soyouz 5 représente un jalon fondamental de l’histoire spatiale. Elle prouve la faisabilité des opérations d’amarrage et de transfert en orbite, compétences essentielles pour les futures missions habitées vers la Lune et au-delà. Bien que l’URSS n’ait jamais envoyé d’homme sur la Lune, cette avancée a consolidé son rôle de pionnier dans l’exploration spatiale et influencé les missions de coopération internationale à venir.

Le 3 novembre 1957, le monde assiste à un événement inédit : une chienne nommée Laïka devient le premier être vivant à orbiter autour de la Terre. À bord de la capsule Sputnik 2, cette mission soviétique symbolise les débuts audacieux de l'exploration spatiale, mais elle soulève également des questions éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. Cet article revient sur l’histoire de Laïka, de son entraînement à sa destinée tragique.

Contexte historique et course à l’espace

La rivalité soviétique-américaine

En pleine Guerre froide, la conquête spatiale devient une scène de confrontation technologique et idéologique entre les États-Unis et l’Union soviétique. Après le lancement réussi de Sputnik 1 en octobre 1957, Moscou veut renforcer sa supériorité en envoyant un être vivant dans l’espace.

Un délai audacieux

L’idée de Sputnik 2 naît dans l’urgence : les ingénieurs soviétiques disposent d’un mois pour concevoir et construire une capsule capable de soutenir un vol habité. La mission est à la fois scientifique et politique, destinée à impressionner le monde.

Laïka : Une héroïne venue des rues de Moscou

Une sélection stricte

Parmi les nombreux chiens errants de Moscou, Laïka, une femelle âgée d’environ trois ans, est choisie pour sa petite taille, sa docilité et sa capacité d’adaptation. Les scientifiques estiment que les chiens de rue, habitués à des conditions difficiles, sont mieux préparés aux rigueurs de l’espace.

Un entraînement rigoureux

Laïka et d’autres chiens subissent un entraînement intensif :

- Confinement dans des espaces restreints pour simuler les conditions de la capsule.

- Adaptation à des régimes alimentaires spécifiques, composés de gelées nutritives.

- Exposition à des vibrations et des bruits pour imiter le décollage.

La mission Sputnik 2 : Succès technique, drame humain

Le décollage historique

Le 3 novembre 1957, Laïka est placée à bord de Sputnik 2. Le lancement est un succès, et la chienne devient la première créature vivante à atteindre l’orbite terrestre, captivant l’imagination du monde entier.

Une fin tragique

Cependant, la capsule n’est pas conçue pour un retour sur Terre. Officiellement, les responsables soviétiques affirment que Laïka est morte paisiblement après plusieurs jours à bord. Des informations ultérieures révèlent qu’elle aurait succombé à un stress et une surchauffe quelques heures après le lancement.

L’héritage de Laïka et de Sputnik 2

Avancées scientifiques

Malgré sa tragédie, la mission Sputnik 2 fournit des données précieuses sur la physiologie des êtres vivants dans l’espace. Ces informations permettent de préparer les vols habités ultérieurs, dont ceux de Youri Gagarine et des missions Apollo.

Questions éthiques

Le sort de Laïka soulève des débats sur l’utilisation des animaux dans les expériences scientifiques. Elle devient un symbole de sacrifice et de résilience, inspirant des réflexions sur les limites de la recherche.

Un hommage éternel

Aujourd’hui, Laïka est commémorée par des statues, des timbres et des œuvres littéraires. Elle reste une icône de la conquête spatiale, rappelant les sacrifices nécessaires pour explorer l’inconnu.

Une pionnière immortelle

La mission de Laïka, bien que tragique, a marqué une étape essentielle dans l’histoire de l’exploration spatiale. Son courage, bien que silencieux, a ouvert la voie à des réalisations extraordinaires. Si son destin suscite toujours des émotions, il rappelle aussi l’importance de l’éthique dans les grandes aventures scientifiques.

Le 3 décembre 2024, une étape révolutionnaire de l'exploration spatiale a été franchie avec la mission Pioneer X, qui a réussi son tout premier vol autour de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Après des années de préparation et de calculs minutieux, cet exploit marque un jalon décisif pour l'exploration interplanétaire et pour la compréhension de l'immense planète géante. Ce vol, tout en étant un défi technologique colossal, ouvre également de nouvelles perspectives sur la recherche scientifique en dehors de notre Terre.

Contexte de la mission Pioneer X

La genèse d’un projet audacieux

Lancé par une collaboration internationale entre agences spatiales de premier plan, Pioneer X est le fruit d’une vision ambitieuse : repousser les limites de l’exploration spatiale et obtenir des données jamais collectées auparavant sur Jupiter et ses lunes. Le projet a vu le jour après le succès de plusieurs missions antérieures, telles que Juno de la NASA, mais Pioneer X se distingue par ses innovations technologiques et ses objectifs scientifiques novateurs.

Un vaisseau pour l’inconnu

Conçu pour résister aux conditions extrêmes du système jovien, le vaisseau Pioneer X est équipé de technologies de pointe, notamment un bouclier thermique avancé pour survivre aux températures glaciales et aux radiations intenses près de la planète géante. Ses instruments de mesure, allant des spectromètres aux caméras haute définition, sont capables de fournir des images et des données détaillées, offrant ainsi un aperçu sans précédent de la planète et de ses nombreuses lunes.

Le vol autour de Jupiter : Un défi scientifique et technologique

Un voyage préparé depuis des décennies

Avant de réussir ce vol historique, le voyage de Pioneer X a duré plusieurs années. Lancé depuis la Terre, le vaisseau a traversé des millions de kilomètres pour atteindre son objectif. Il a bénéficié d’un parcours optimisé, utilisant la gravité des planètes et des manœuvres fines pour économiser du carburant et maximiser ses chances d’arriver avec succès à destination.

L’orbite autour de Jupiter

Le 3 décembre, après avoir franchi une série d’obstacles techniques et un parcours complexe de manœuvres orbitales, Pioneer X entre enfin en orbite autour de Jupiter. Ce vol autour de la planète permet aux scientifiques de collecter des données sur son atmosphère turbulente, son champ magnétique et ses célèbres lunes comme Io, Europe, et Ganymède. Ce succès est un tournant dans la manière dont l’humanité perçoit l’exploration spatiale et ses possibilités futures.

Les découvertes scientifiques : Une mine de données

L’atmosphère de Jupiter dévoilée

Une des premières missions de Pioneer X consiste à analyser l’atmosphère de Jupiter, notamment les formations nuageuses et les cyclones géants qui caractérisent la planète. Les données récoltées permettent de mieux comprendre la dynamique des tempêtes géantes et d’explorer la composition chimique de l'atmosphère, une quête qui pourrait aider à percer les mystères de la formation des géantes gazeuses.

Exploration des lunes de Jupiter

Le vaisseau a également envoyé des images spectaculaires des lunes de Jupiter, dont certaines, comme Europe, présentent des caractéristiques géologiques fascinantes. Des scientifiques spéculent déjà sur la possibilité de trouver des conditions propices à la vie sous la surface glacée d’Europe, et Pioneer X pourrait jouer un rôle essentiel dans la confirmation ou l’infirmation de ces hypothèses.

Un tournant pour l’avenir de l’exploration spatiale

Des possibilités infinies pour les missions futures

Le succès de ce premier vol autour de Jupiter marque non seulement un exploit technique, mais il ouvre la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale. Avec les données recueillies par Pioneer X, de futures missions pourront être orientées pour étudier plus en profondeur les autres géantes gazeuses comme Saturne ou même pour se préparer à des voyages interstellaires.

L'impact sur les recherches en astronomie

Ce vol historique permettra aux chercheurs de mieux comprendre la formation des planètes et la structure de notre système solaire. Les découvertes sur Jupiter et ses lunes pourraient également avoir des implications profondes sur la recherche de la vie ailleurs dans l'univers et sur la manière dont les planètes évoluent au fil du temps.

L’horizon infini de l’espace

Le premier vol de Pioneer X autour de Jupiter n’est qu’une étape dans l’ambitieuse quête de l’humanité pour comprendre les mystères de notre système solaire et au-delà. Cet exploit est bien plus qu’une réussite technique; il symbolise les progrès fulgurants que l’humanité réalise dans la compréhension de l’univers. Alors que Pioneer X continue son exploration, un monde de découvertes inattendues et fascinantes s'ouvre devant nous.

Le 20 juillet 1969, l'humanité a franchi un pas décisif dans l'exploration spatiale avec l'atterrissage de la mission Apollo 11 sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers humains à marcher sur la surface lunaire, réalisant ainsi un rêve qui avait captivé l'imagination de l'humanité pendant des siècles. Cet événement historique a non seulement marqué un exploit scientifique et technologique sans précédent, mais il a également eu des répercussions profondes sur la culture, la politique et l'avenir de l'exploration spatiale. Cet article explore les préparatifs, l'exécution et les conséquences de la mission Apollo 11.

Contexte Historique de cet évènement planétaire

La course à l'espace

La mission Apollo 11 s'inscrit dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Après le lancement de Spoutnik en 1957, l'URSS a pris l'ascendant dans l'exploration spatiale. En réponse, le président John F. Kennedy a déclaré, en 1961, que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune et le ramèneraient sain et sauf avant la fin de la décennie.

Les missions précédentes

Avant Apollo 11, plusieurs missions Apollo avaient été lancées, notamment Apollo 8, qui a vu des astronautes orbiter autour de la Lune, et Apollo 10, qui a effectué des essais en vue de l'atterrissage. Ces missions ont permis de tester les technologies nécessaires et de préparer le terrain pour la mission historique.

La Mission Apollo 11

L'équipage

Apollo 11 était composé de trois astronautes : Neil Armstrong, commandant de la mission, Buzz Aldrin, pilote du module lunaire, et Michael Collins, pilote du module de commande. Chacun avait un rôle essentiel à jouer dans le succès de la mission.

Le voyage vers la Lune

Le lancement d'Apollo 11 a eu lieu le 16 juillet 1969, à partir du Kennedy Space Center en Floride. Le voyage vers la Lune a duré environ quatre jours. Pendant cette période, les astronautes ont effectué des vérifications et des préparatifs pour l'atterrissage.

L'atterrissage

Le module lunaire, surnommé "Eagle", s'est séparé du module de commande "Columbia" et a commencé sa descente vers la surface lunaire. Malgré quelques problèmes techniques et des préoccupations sur l'endroit d'atterrissage, Neil Armstrong a réussi à poser l'Eagle à Tranquility Base, le 20 juillet 1969, à 20h17 UTC.

Les Premiers Pas sur la Lune

Le moment historique

Neil Armstrong a été le premier homme à poser le pied sur la Lune, prononçant les célèbres mots : "C'est un petit pas pour [un] homme, un bond de géant pour l'humanité." Buzz Aldrin a suivi peu après, et ensemble, ils ont passé environ deux heures et demie à explorer la surface lunaire.

Les expériences scientifiques

Les astronautes ont réalisé plusieurs expériences, notamment la collecte d'échantillons de sol et de roches lunaires, l'installation d'instruments scientifiques et la prise de photographies. Ces activités ont permis de recueillir des données précieuses sur la Lune.

Le Retour sur Terre

Le voyage de retour

Après avoir passé environ 21 heures sur la surface lunaire, Armstrong et Aldrin ont regagné le module de commande, où Michael Collins les attendait. Le retour vers la Terre a été marqué par des vérifications minutieuses et des ajustements de trajectoire.

Le splashdown

Apollo 11 a amerri dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969. Les astronautes ont été récupérés par le porte-avions USS Hornet, où ils ont été accueillis en héros. Leur retour a été célébré à travers le monde comme une réalisation collective de l'humanité.

Les Répercussions de la Mission Apollo 11

L'impact culturel de la mission

Apollo 11 a inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs. La mission a marqué un tournant dans la perception de l'espace et a suscité un intérêt accru pour les sciences et les technologies, incitant de nombreux jeunes à poursuivre des carrières dans ces domaines.

L'héritage de l'exploration spatiale

La réussite d'Apollo 11 a ouvert la voie à d'autres missions lunaires et a jeté les bases pour des explorations futures, y compris les missions vers Mars et au-delà. L'importance de la coopération internationale dans l'exploration spatiale est devenue de plus en plus évidente, comme en témoigne le programme de la Station spatiale internationale.

Un grand pas pour l'Humanité

Apollo 11 représente un jalon majeur dans l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune ne sont pas seulement un témoignage des capacités humaines en matière d'exploration, mais aussi un symbole d'unité et d'espoir. En célébrant cet exploit incroyable, nous sommes invités à réfléchir sur notre potentiel collectif et sur les défis à venir dans notre quête d'exploration au-delà des frontières de notre planète. Les leçons tirées d'Apollo 11 continuent d'inspirer les futurs explorateurs de l'espace et nous rappellent que, ensemble, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires.