Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur France

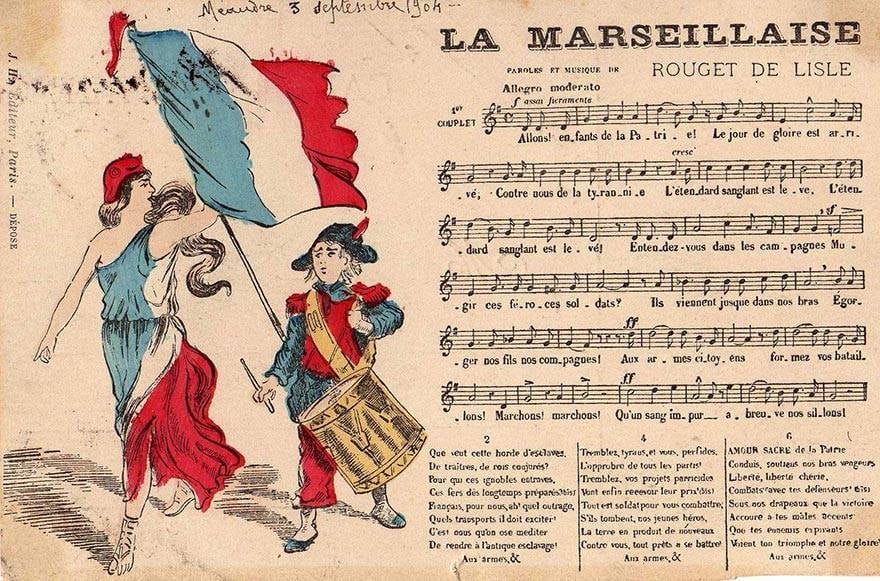

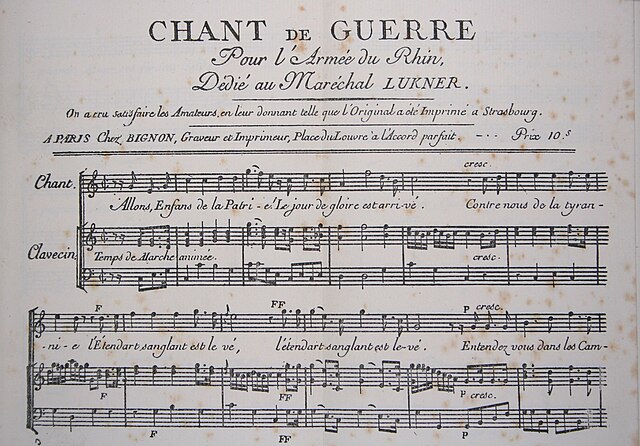

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

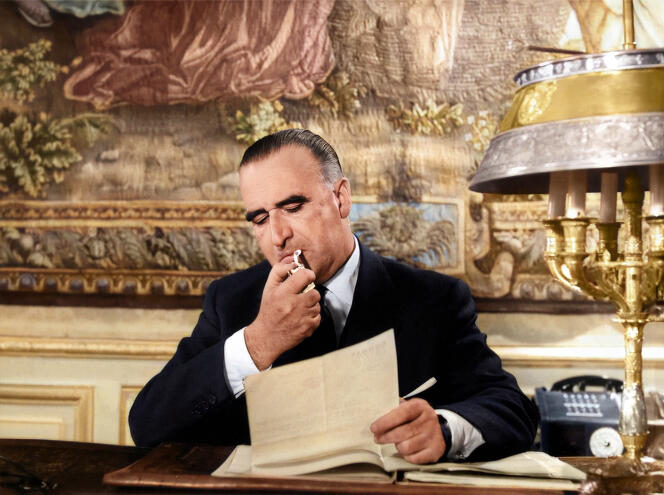

Le 2 avril 1974, la France apprend avec stupeur la mort de Georges Pompidou, président de la République depuis 1969. Disparu à seulement 62 ans des suites de la maladie de Waldenström, son décès prive le pays d'un dirigeant qui avait su donner une nouvelle impulsion au gaullisme. Cet article retrace les circonstances de sa disparition, son héritage politique et l'émotion nationale suscitée par la perte de ce président modernisateur.

Un Destin Politique Brisé

La Découverte de la Maladie

Dès 1971, Pompidou ressent les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué comme un lymphome malin. Malgré la gravité de son état, il maintient un agenda présidentiel chargé, cachant au public l'évolution de sa maladie. Seuls ses proches et son médecin personnel connaissent la vérité.

Les Derniers Mois d'Exercice

En 1973, son état s'aggrave considérablement. Son apparition télévisée du 21 mars 1974, où son visage bouffi trahit les effets de la cortisone, alerte l'opinion. Hospitalisé le 27 mars à l'hôpital Cochin, il y décède une semaine plus tard, entouré de son épouse Claude et de ses plus proches collaborateurs.

L'Émotion Nationale

Les Réactions Politiques

De Gaulle, bien que retiré à Colombey, exprime sa "tristesse profonde". Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, salue "un grand serviteur de l'État". Les hommages traversent tous les bords politiques, témoignant du respect unanime qu'il inspirait.

Des Funérailles Nationales Sobres

Conformément à ses volontés, Pompidou reçoit des obsèques simples en l'église Notre-Dame de Paris, sans le faste traditionnel des funérailles présidentielles. Cette simplicité volontaire correspond à l'image d'un homme qui avait toujours refusé les excès protocolaires.

L'Héritage Pompidolien

Le Bilan d'un Président Modernisateur

En cinq ans de mandat, Pompidou avait engagé des réformes majeures : développement du TGV, lancement du programme nucléaire civil, création du Centre Beaubourg qui portera son nom. Son pragmatisme économique avait permis à la France de traverser le premier choc pétrolier.

La Fin d'une Époque

Sa mort marque la fin du gaullisme historique et ouvre une période d'incertitude politique qui aboutira à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing quelques mois plus tard. Beaucoup s'interrogent sur ce qu'aurait été un second mandat Pompidou.

Président Inachevé

La disparition de Georges Pompidou prive la France d'un président à la fois héritier du gaullisme et ouvert à la modernité. Son décès précoce laisse planer le sentiment d'un destin inachevé et d'un potentiel non réalisé.

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

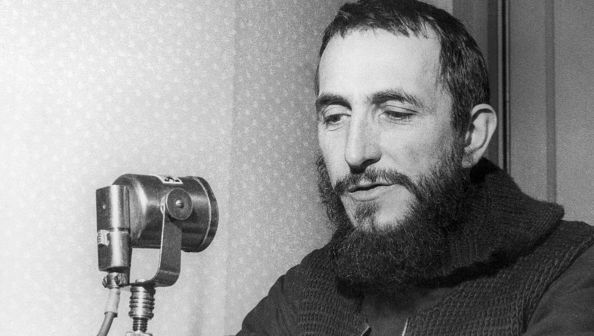

Le 1er février 1954, un événement marque profondément la conscience collective française : l’appel de l’abbé Pierre. Alors que l’hiver frappe durement les plus démunis, ce prêtre catholique, de son vrai nom Henri Grouès, lance un vibrant plaidoyer à la radio pour venir en aide aux sans-abri. Cet appel, devenu historique, déclenche une vague de solidarité sans précédent et marque le début d’un engagement durable en faveur des plus vulnérables. Cet article retrace les circonstances de cet appel, ses conséquences immédiates et son héritage dans la lutte contre la pauvreté.

Le Contexte de l’Appel de l'Abbé Pierre

La France des Années 1950

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. Cependant, les conditions de vie restent précaires pour de nombreuses personnes, notamment les sans-abri. Le logement est une crise majeure, exacerbée par les pénuries et la pauvreté.

L’Engagement de l’Abbé Pierre

Depuis plusieurs années, l’abbé Pierre s’engage auprès des plus démunis. En 1949, il fonde la communauté Emmaüs, un mouvement de solidarité qui vise à aider les personnes exclues en leur offrant un toit et un travail. Cependant, face à l’ampleur de la crise, il réalise qu’une action plus large est nécessaire.

L’Appel du 1er Février 1954

Un Hiver Particulièrement Meurtrier

L’hiver 1954 est l’un des plus rigoureux du siècle. Le froid intense et la neige rendent les conditions de vie insupportables pour les sans-abri. Plusieurs décès sont signalés, suscitant l’indignation de l’abbé Pierre.

L’Appel à la Radio

Le 1er février 1954, l’abbé Pierre prend la parole sur les ondes de Radio Luxembourg (aujourd’hui RTL). Dans un discours poignant, il décrit la détresse des sans-abri et lance un appel à la solidarité : « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures… » Ses mots touchent une corde sensible dans l’opinion publique.

La Réaction Immédiate

L’appel de l’abbé Pierre provoque un élan de générosité sans précédent. Des dons affluent de toute la France : argent, couvertures, vêtements, et même des logements sont offerts. Les médias relaient largement l’initiative, amplifiant l’impact de l’appel.

Les Conséquences de l’Appel

La Création des Cités d’Urgence

Face à la mobilisation, le gouvernement français est contraint d’agir. Des cités d’urgence sont construites pour loger les sans-abri, et des mesures sont prises pour améliorer l’accès au logement. L’appel de l’abbé Pierre a ainsi contribué à une prise de conscience politique.

Le Développement d’Emmaüs

L’appel renforce également le mouvement Emmaüs, qui voit affluer des bénévoles et des dons. Emmaüs devient une organisation internationale, œuvrant pour la justice sociale et la dignité humaine dans le monde entier.

Un Symbole de la Solidarité

L’appel de l’abbé Pierre reste un symbole puissant de la capacité de la société à se mobiliser pour les plus vulnérables. Il inspire de nombreuses initiatives caritatives et renforce l’idée que chacun peut agir pour changer les choses.

L’Héritage de l’Abbé Pierre

Une Figure Incontournable

L’abbé Pierre devient une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Son engagement infatigable et son humanisme lui valent l’admiration de millions de personnes.

Les Défis Contemporains

Aujourd’hui, malgré les progrès réalisés, la question du logement et de la pauvreté reste d’actualité. L’héritage de l’abbé Pierre rappelle l’importance de ne pas baisser les bras face à l’injustice.

L’Appel à la Jeunesse

L’abbé Pierre a toujours cru en la capacité des jeunes à changer le monde. Son message continue d’inspirer les nouvelles générations à s’engager pour un monde plus juste et solidaire.

L’Abbé Pierre, une Voix pour les Sans-Voix

L’appel de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954, est bien plus qu’un moment historique : c’est un rappel puissant de notre responsabilité collective envers les plus démunis. Grâce à son courage et à sa détermination, l’abbé Pierre a montré que la solidarité peut vaincre l’indifférence. Son héritage continue de nous inspirer à agir pour un monde où chacun aurait sa place.

Le 30 janvier 1943 marque un tournant sombre dans l’histoire de la France sous l’Occupation. Ce jour-là, le gouvernement de Vichy, dirigé par Pierre Laval, crée officiellement la Milice française, une organisation paramilitaire chargée de lutter contre les « ennemis intérieurs » du régime. Collaborant étroitement avec l’Allemagne nazie, la Milice devient un instrument de répression, de terreur et de collaboration active. Cet article retrace les origines, les objectifs et les actions de cette milice, ainsi que son impact sur la société française pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Origines de la Milice Française

Le Contexte Politique de Vichy

Après la défaite de 1940, la France est divisée entre une zone occupée par l’Allemagne nazie et une zone « libre » dirigée par le régime de Vichy, sous l’autorité du maréchal Pétain. Ce régime, officiellement neutre, s’engage progressivement dans une collaboration active avec l’occupant. La création de la Milice s’inscrit dans cette logique de renforcement de l’autorité de Vichy et de répression des opposants.

La Naissance de la Milice

La Milice française est officiellement fondée le 30 janvier 1943, mais ses racines remontent à 1941 avec la création du Service d’ordre légionnaire (SOL), une organisation de militants pétainistes. Sous l’impulsion de Joseph Darnand, un fervent collaborateur, le SOL se transforme en Milice, une structure plus organisée et plus violente.

Les Objectifs et le Fonctionnement de la Milice

Une Organisation Paramilitaire

La Milice est conçue comme une force de police parallèle, dotée de pouvoirs étendus. Ses membres, souvent des ultra-collaborationnistes, sont armés et formés pour traquer les résistants, les Juifs, les communistes et tous ceux considérés comme des « ennemis de l’État ».

La Collaboration avec les Nazis

La Milice travaille en étroite collaboration avec la Gestapo et les SS. Elle participe activement à la traque des résistants, aux rafles de Juifs et à la répression des maquis. Ses méthodes brutales, incluant la torture et les exécutions sommaires, en font un outil redouté.

L’Idéologie de la Milice

La Milice se revendique d’une idéologie fascisante, mêlant anticommunisme, antisémitisme et nationalisme extrême. Elle prône une « révolution nationale » selon les principes de Vichy, mais son engagement aux côtés de l’Allemagne nazie la discrédite aux yeux de nombreux Français.

Les Actions et les Conséquences de la Milice

La Répression des Résistants

La Milice joue un rôle clé dans la lutte contre la Résistance intérieure. Ses membres infiltrent les réseaux clandestins, organisent des raids et participent à des opérations militaires contre les maquis. Leur brutalité alimente la haine à leur égard.

La Participation à la Shoah

La Milice est impliquée dans la persécution des Juifs en France. Elle participe aux rafles, aide à la déportation et traque les Juifs cachés. Son rôle dans la Shoah en fait l’un des symboles les plus sombres de la collaboration française.

La Fin de la Milice

Avec la libération de la France en 1944, la Milice se retrouve en déroute. Ses membres fuient ou sont arrêtés. Joseph Darnand, son chef, est capturé, jugé et exécuté en 1945. La Milice est dissoute, mais son héritage reste un sujet de honte et de controverse.

La Milice Française, Bras Armé de la Collaboration

La création de la Milice française le 30 janvier 1943 illustre la dérive totalitaire et collaborationniste du régime de Vichy. En s’engageant aux côtés de l’Allemagne nazie, cette organisation a semé la terreur et participé à certaines des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire rappelle l’importance de la vigilance face aux dérives autoritaires et aux idéologies extrémistes.

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif mondialement reconnu, mais saviez-vous que la toute première édition hivernale a eu lieu en France, à Chamonix ? Retour sur cet événement historique qui a marqué un tournant dans l’histoire du sport.

Naissance des Jeux Olympiques d’Hiver

Une Volonté d’Intégrer les Sports d’Hiver aux JO

Avant 1924, les disciplines hivernales ne disposaient pas d’une compétition officielle au sein des Jeux Olympiques modernes. Bien que certaines épreuves sur glace aient été intégrées aux Jeux d’été, l’idée d’un événement exclusivement dédié aux sports d’hiver faisait son chemin.

L’Initiative Française et le Choix de Chamonix

C’est sous l’impulsion du Comité International Olympique (CIO) et avec le soutien de la France que la décision est prise d’organiser une « Semaine Internationale des Sports d’Hiver » en 1924. Chamonix, station de renommée nichée au pied du Mont-Blanc, est désignée comme ville hôte en raison de son infrastructure adaptée et de son climat favorable.

Chamonix 1924 : La Première Édition des Jeux Olympiques d’Hiver

Un Succès Inattendu

Du 25 janvier au 5 février 1924, Chamonix accueille 16 nations et 258 athlètes qui s’affrontent dans différentes disciplines telles que le patinage artistique, le hockey sur glace, le ski de fond ou encore le bobsleigh. À l’époque, l’événement est perçu comme une simple compétition sportive, mais son succès grandissant amène le CIO à le reconnaître officiellement comme les premiers Jeux Olympiques d’Hiver.

Les Premiers Champions Olympiques Hivernaux

Le Norvégien Thorleif Haug domine le ski de fond, tandis que l’équipe canadienne de hockey écrase ses adversaires avec un score impressionnant. Ces premiers jeux permettent également aux athlètes français de briller, notamment avec la médaille d’argent de Camille Mandrillon en patrouille militaire, l’ancêtre du biathlon.

Un Héritage Durable pour les Sports d’Hiver

L’Essor des Jeux Olympiques d’Hiver

À la suite de cet événement fondateur, les Jeux Olympiques d’Hiver deviennent un rendez-vous régulier, organisé tous les quatre ans. Depuis, de nombreuses stations ont accueilli cet événement prestigieux, contribuant au développement des sports de neige et de glace à travers le monde.

Chamonix, Un Lieu Emblématique du Sport Hivernal

Aujourd’hui encore, Chamonix reste un symbole du sport d’hiver et attire chaque année des milliers de skieurs et d’alpinistes venus du monde entier. L’héritage des Jeux de 1924 y est toujours perceptible, renforçant la renommée internationale de la station.

Naissance des Jeux Olympiques d’Hiver

Les premiers Jeux Olympiques d’Hiver de Chamonix 1924 ont marqué l’histoire du sport et contribué à la reconnaissance internationale des disciplines hivernales. Cette première édition, devenue un véritable jalon olympique, a ouvert la voie aux compétitions modernes et consolidé la place de la France dans l’histoire du sport d’hiver.

Ferdinand Cheval, simple facteur rural de la Drôme, a consacré 33 ans de sa vie à bâtir un monument unique en son genre : le Palais Idéal. Ce chef-d'œuvre d'architecture naïve, construit pierre après pierre, témoigne d'une détermination sans faille et d'un imaginaire foisonnant. Comment un simple facteur a-t-il pu accomplir un tel exploit ? Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun et de son incroyable palais.

La Vie de Ferdinand Cheval

Un Facteur Solitaire et Visionnaire

Né en 1836 à Charmes-sur-l’Herbasse, Ferdinand Cheval devient facteur en milieu rural. Parcourant chaque jour des kilomètres à pied, il découvre au fil de ses tournées des pierres aux formes intrigantes. Peu à peu, l’idée d’un palais inspiré par la nature et les civilisations lointaines germe dans son esprit.

Une Quête Obsessionnelle

À partir de 1879, à l’âge de 43 ans, il commence l’édification de son palais. Armé de patience et d’une simple brouette, il collecte des pierres qu’il assemble minutieusement. Son œuvre, mélangeant inspirations orientales, chrétiennes et mythologiques, prend forme au fil des décennies.

La Construction du Palais Idéal

Une Architecture Singulière

Le Palais Idéal est une œuvre unique en son genre, fusionnant différents styles et influences. Ses façades ornées de sculptures exotiques, d’animaux fantastiques et d’inscriptions philosophiques rappellent les temples d’Asie ou les édifices antiques.

Un Travail Acharné

Cheval travaille seul, nuit après nuit, après ses tournées de facteur. Pendant 33 ans, il sculpte, assemble et façonne chaque détail avec une minutie remarquable. Sa détermination sans faille force l’admiration et inspire de nombreux artistes.

La Reconnaissance Tardive

De l’Incompréhension au Chef-d’Œuvre

D’abord moqué par ses contemporains, Cheval finit par susciter l’intérêt des surréalistes et des amateurs d’art brut. André Breton et Pablo Picasso saluent son travail, reconnaissant en lui un génie visionnaire.

Un Monument Classé

En 1969, le Palais Idéal est classé Monument Historique par André Malraux, alors ministre de la Culture. Aujourd’hui, il attire des milliers de visiteurs venus du monde entier, fascinés par la ténacité et le talent autodidacte de son créateur.

Le Palais idéal de Ferdinand Cheval

Le Facteur Cheval et son Palais Idéal incarnent la force du rêve et de la persévérance. Ce monument, bâti sans formation architecturale ni soutien, illustre la puissance de l’imagination humaine. Plus d’un siècle après son achèvement, il demeure une source d’inspiration pour les artistes et les rêveurs du monde entier.

Le 18 janvier 1862, l'Église catholique reconnaît officiellement les 18 apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, survenues quatre ans plus tôt à Bernadette Soubirous. Cet événement marque un tournant décisif dans l’histoire du culte marial et fait de Lourdes un centre spirituel majeur. Quelles étaient les circonstances de ces apparitions ? Comment s’est déroulé le processus de reconnaissance par l’Église ? Cet article explore le contexte et les conséquences de cette décision historique.

Le contexte des apparitions de Lourdes

Une époque troublée

Le milieu du XIXe siècle est marqué par de profondes mutations sociales et religieuses en France. La Révolution industrielle transforme la société, tandis que l’Église cherche à maintenir son influence face à un monde en pleine sécularisation.

L’histoire de Bernadette Soubirous

En 1858, une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, affirme avoir été témoin de 18 apparitions d'une "dame" dans la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Au fil des visions, cette figure se présente comme "l'Immaculée Conception", un dogme proclamé par le pape Pie IX quatre ans plus tôt, renforçant ainsi l’idée d’une manifestation divine.

L'enquête ecclésiastique et la reconnaissance officielle

Une prudence initiale

Face à ces déclarations extraordinaires, l'Église adopte une position réservée. Un comité d’enquête, dirigé par l’évêque de Tarbes, Mgr Laurence, est mis en place pour examiner les témoignages et évaluer la nature des événements.

La proclamation de 1862

Après quatre ans d’investigations approfondies, le 18 janvier 1862, Mgr Laurence publie une lettre pastorale dans laquelle il affirme :

"Nous jugeons que l'Immaculée Mère de Dieu est réellement apparue à Bernadette Soubirous."

Cette déclaration confère une reconnaissance officielle aux événements de Lourdes et permet le développement du sanctuaire.

L'impact de la reconnaissance des apparitions

Lourdes, un lieu de pèlerinage mondial

Dès la reconnaissance des apparitions, Lourdes attire des pèlerins du monde entier. Le sanctuaire se développe rapidement avec la construction de la basilique de l’Immaculée-Conception, inaugurée en 1876.

Une influence durable

Lourdes devient un symbole du culte marial et de la foi populaire. Le site est associé à des guérisons inexplicables, renforçant son statut de lieu de miracles.

L'Héritage de Lourdes

La reconnaissance officielle des apparitions de Lourdes en 1862 a profondément marqué l’histoire du catholicisme. Cet événement a non seulement transformé Lourdes en un centre spirituel international, mais il a également renforcé la place de la Vierge Marie dans la foi chrétienne. Aujourd’hui encore, des millions de pèlerins s’y rendent chaque année, témoignant de la portée intemporelle de cette reconnaissance.

Le Lioré et Olivier LeO 451 est un bombardier français emblématique conçu à la fin des années 1930. Destiné à moderniser l’aviation militaire française, son développement a marqué une avancée significative dans l’aéronautique. Le premier vol expérimental de son prototype a été un moment clé dans son histoire, déterminant son avenir opérationnel et ses performances en combat. Cet article retrace les circonstances de ce vol, les défis techniques rencontrés et l’impact de cet avion sur l’aviation française.

Contexte et genèse du projet Lioré et Olivier LeO 451

Un besoin de modernisation

À la fin des années 1930, l’aviation militaire française souffre d’un retard technologique face aux puissances émergentes. Le gouvernement lance un programme de modernisation et charge plusieurs constructeurs de développer des avions répondant aux exigences de vitesse, de maniabilité et de capacité de bombardement accrues. C’est dans ce contexte que la société Lioré et Olivier conçoit le LeO 451.

La conception du prototype

Le développement du LeO 451 commence en 1936 avec l’objectif de créer un bombardier moyen rapide et performant. L’appareil est doté d’une structure moderne en métal, d’un train d’atterrissage escamotable et d’un cockpit profilé pour réduire la traînée aérodynamique. Ces innovations lui promettent un avantage certain sur les modèles précédents.

Le premier vol expérimental

Les préparatifs avant le décollage

Avant son vol inaugural, le prototype subit une batterie de tests au sol pour vérifier la solidité de sa structure et la fiabilité de ses moteurs. Les ingénieurs surveillent particulièrement le fonctionnement des moteurs Gnome-Rhône 14N, essentiels à la puissance et à la maniabilité de l’avion.

Un moment clé pour l’aéronautique française

Le premier vol du LeO 451 a lieu en 1937 sur l’aérodrome de Villacoublay. Aux commandes, un pilote d’essai expérimenté prend place dans le cockpit. L’appareil s’élève dans les airs avec succès, démontrant une bonne stabilité et une vitesse impressionnante pour l’époque. Les premiers essais révèlent quelques ajustements nécessaires, notamment sur les commandes et la motorisation, mais confirment le potentiel de l’appareil.

Impact et évolution du LeO 451

De l’expérimentation à la production en série

Après son premier vol, le LeO 451 entre dans une phase d’amélioration et d’optimisation. La production en série est décidée en 1938 pour équiper les forces aériennes françaises. Toutefois, des retards et des difficultés industrielles ralentissent sa mise en service à grande échelle.

Une utilisation en temps de guerre

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le LeO 451 est engagé dans plusieurs missions de bombardement et de reconnaissance. Malgré ses qualités, il souffre d’un nombre limité d’exemplaires disponibles et d’un manque d’accompagnement dans son développement. Néanmoins, il reste un témoignage du savoir-faire aéronautique français de l’époque.

Le Baptême des Cieux

Le premier vol expérimental du prototype Lioré et Olivier LeO 451 marque une avancée significative pour l’aviation militaire française. Conçu pour moderniser la flotte aérienne, cet appareil innovant a montré des performances prometteuses dès ses premiers essais. Bien que son exploitation ait été entravée par divers obstacles, il demeure un jalon important dans l’histoire aéronautique et un symbole du progrès technologique de son époque.

Le 11 janvier 1962, le paquebot France, symbole du savoir-faire maritime français, prend la mer pour la première fois lors de son voyage inaugural. Ce géant des mers, joyau technologique et esthétique, devient rapidement une icône mondiale du luxe et de l’élégance. Cet article revient sur cet événement historique, le rôle du France dans la marine marchande et son héritage dans l’histoire des croisières.

La genèse du paquebot France

Un projet ambitieux dans un contexte de renouveau

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie Générale Transatlantique souhaite redorer le blason de la marine française. En 1956, la construction d’un nouveau navire est lancée, avec l’objectif d’incarner l’excellence française en matière de navigation et de design.

Un chantier colossal

La construction du France débute en 1957 dans les chantiers de Saint-Nazaire. Long de 316 mètres et pesant plus de 66 000 tonnes, il est à l’époque le plus long paquebot jamais construit. Chaque détail, des moteurs à la décoration intérieure, est pensé pour impressionner et offrir une expérience unique aux passagers.

Le voyage inaugural : un événement mémorable

Une cérémonie grandiose

Le 11 janvier 1962, le France quitte le port du Havre pour son voyage inaugural en direction de New York. Cet événement attire une foule immense, venue admirer ce chef-d’œuvre de l’ingénierie maritime. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers privilégiés s’apprêtent à vivre une expérience unique.

Une traversée sous le signe du luxe

Le France offre un confort inégalé à ses passagers, avec des cabines somptueuses, des salons décorés par les plus grands designers de l’époque, et une cuisine digne des meilleurs restaurants français. Cette traversée transatlantique devient rapidement une référence en matière de voyage de prestige.

Le rôle du France dans l’âge d’or des paquebots

Une ambassade flottante du savoir-faire français

Le France ne se contente pas de transporter des passagers : il devient un symbole du rayonnement culturel et technologique de la France. À chaque escale, il incarne l’élégance et l’innovation française, attirant l’attention internationale.

Une concurrence avec l’aviation

À l’aube des années 1960, les paquebots doivent faire face à la montée en puissance de l’aviation commerciale. Le France, malgré ses qualités exceptionnelles, doit s’adapter à une époque où la vitesse de l’avion commence à supplanter le charme des traversées maritimes.

L’héritage du paquebot France

Une icône intemporelle

Le France reste, encore aujourd’hui, une référence en matière de design naval et d’art de vivre à la française. Sa silhouette élégante et ses innovations techniques en font une légende de la navigation.

Une histoire qui continue d’inspirer

Après son retrait du service en 1974 et sa transformation en navire de croisière sous le nom de Norway, le France continue de fasciner les passionnés de l’histoire maritime. Il symbolise un âge d’or révolu, où les paquebots représentaient bien plus que des moyens de transport.

Une page d’histoire gravée dans l’océan

Le voyage inaugural du France, le 11 janvier 1962, reste un moment marquant de l’histoire maritime. Ce navire emblématique a transcendé sa fonction première pour devenir un véritable ambassadeur de l’art et du savoir-faire français. Aujourd’hui encore, il incarne la grandeur et le prestige d’une époque où les océans étaient le théâtre des plus grandes aventures humaines.

La dynastie des Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis plus de sept siècles, est l’une des familles les plus emblématiques de l’histoire européenne. Leur ascension, marquée par des stratégies audacieuses, des alliances politiques et des batailles, a commencé bien avant leur prise de contrôle de Monaco en 1297. Cet article explore les origines de cette illustre famille et la naissance de leur pouvoir, mêlant histoire, légende et ambition.

Les Origines de la Famille Grimaldi

Une Famille Génoise Influente

Les Grimaldi trouvent leurs racines à Gênes, en Italie, au XIIe siècle. Ils appartiennent à une puissante famille patricienne, engagée dans le commerce maritime et les affaires politiques. À cette époque, Gênes est un centre de pouvoir stratégique, et les Grimaldi se distinguent par leur influence au sein des factions politiques de la ville.

Conflits Internes et Exil

Leur affiliation à la faction guelfe, soutenant le pape contre l'empereur, provoque des tensions avec la faction gibeline rivale. Ces luttes politiques conduisent les Grimaldi à l’exil à plusieurs reprises, mais elles ne diminuent pas leurs ambitions. Cet exil deviendra un moteur pour leur expansion au-delà de Gênes.

La Conquête de Monaco

Une Opportunité Stratégique

Monaco, petite forteresse située sur un promontoire rocheux, est un site stratégique idéal pour contrôler les routes maritimes entre l’Italie et la France. En 1297, François Grimaldi, déguisé en moine franciscain, utilise une ruse pour s’emparer de la forteresse. Cet événement, immortalisé par la statue de François Grimaldi à Monaco, marque le début de l’établissement de la dynastie dans cette région.

Une Alliance avec les Puissances Locales

Après la prise de Monaco, les Grimaldi consolident leur position en forgeant des alliances avec les puissances voisines, notamment le comté de Provence. Cette stratégie diplomatique permet à la famille de résister aux pressions extérieures tout en affirmant leur autorité sur le territoire.

La Construction d’une Dynastie Durable

Les Défis du Pouvoir

Les Grimaldi doivent faire face à des défis constants pour maintenir leur contrôle sur Monaco. Leurs territoires sont convoités par des puissances comme Gênes et la France. Cependant, grâce à leur habileté politique et à leur résilience, ils parviennent à préserver leur indépendance.

L’Établissement d’une Monarchie Héréditaire

Au fil des siècles, les Grimaldi transforment Monaco en une monarchie héréditaire, établissant des règles de succession claires pour maintenir la stabilité de leur dynastie. Cette structure garantit que le pouvoir reste entre les mains de la famille, assurant ainsi leur longévité.

L’Héritage des Grimaldi

Une Dynastie à Travers les Siècles

Depuis leur arrivée à Monaco, les Grimaldi ont traversé les époques en s’adaptant aux changements politiques et sociaux. De la Révolution française à l’ère moderne, ils ont su préserver leur souveraineté en s’alliant avec des puissances majeures et en modernisant leur principauté.

Un Modèle de Résilience

Aujourd’hui, la dynastie des Grimaldi incarne la continuité et la tradition. Sous la gouvernance du prince Albert II, Monaco est devenu un symbole de prestige et d’élégance, tout en étant un acteur actif dans des causes mondiales comme la protection de l’environnement.

L’Origine du Règne des Grimaldi à Monaco

La naissance de la dynastie des Grimaldi est une histoire d’ambition, de ruse et de détermination. Depuis leur conquête audacieuse de Monaco jusqu’à leur rôle actuel sur la scène internationale, les Grimaldi ont laissé une empreinte indélébile sur l’histoire européenne. Leur épopée est un rappel que même les plus petites nations peuvent avoir un impact durable lorsqu’elles sont guidées par une vision forte et un esprit de résilience.

L'Affaire Dreyfus est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Troisième République française. Le 5 janvier 1895, la dégradation publique du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort de trahison, a secoué la nation et cristallisé des tensions sociales, politiques et religieuses. Ce scandale, qui a vu la remise en question des institutions et des valeurs républicaines, reste aujourd’hui un symbole du combat pour la justice et contre l’antisémitisme.

Contexte et Origine de l'Affaire Dreyfus

Une France Divisée

À la fin du XIXe siècle, la France est marquée par des tensions exacerbées entre les républicains et les conservateurs, exacerbées par une montée de l’antisémitisme, largement diffusé dans certains milieux.

Les Accusations contre Alfred Dreyfus

Capitaine de l'armée française et brillant officier, Alfred Dreyfus est arrêté en 1894, accusé d’avoir transmis des informations militaires confidentielles à l'Allemagne. L’affaire repose sur un simple bordereau, une pièce controversée dont l’authenticité sera largement remise en question par la suite.

La Dégradation Publique : Une Humiliation Nationale

Le Rituel de la Dégradation

Le 5 janvier 1895, Alfred Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire à Paris. Sa condamnation est suivie par la destruction de ses insignes et le brisement de son épée, sous les huées de la foule. Cette cérémonie a pour but d'humilier l'accusé et de restaurer l'honneur supposément perdu de l'armée.

Une Scène d’une Grande Violence Symbolique

Pour beaucoup, cet événement symbolise le triomphe d’un nationalisme aveugle et d’un antisémitisme institutionnel. Pourtant, des voix commencent à s’élever contre cette injustice, notamment dans les milieux intellectuels.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

La Division de la Société Française

L'affaire Dreyfus polarise la France. D’un côté, les dreyfusards, défenseurs des idéaux républicains et de la justice, et de l’autre, les antidreyfusards, fervents patriotes et soutiens de l'armée.

Une Réhabilitation Historique

Après des années de lutte acharnée, et grâce à des personnalités comme Émile Zola avec son célèbre "J’accuse...!", Alfred Dreyfus sera réhabilité en 1906. Cet épisode marquera un tournant dans la lutte contre l’antisémitisme et le respect des droits individuels en France.

Une Dégradation Publique qui a Choqué la France

La dégradation publique d’Alfred Dreyfus reste un moment clé de l’histoire française, illustrant à la fois les failles des institutions et la résilience des valeurs républicaines. Plus d’un siècle plus tard, cet événement rappelle l’importance de la vigilance face à l’injustice et au sectarisme.

En 1951, le paisible village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, est plongé dans un cauchemar inexplicable. Les habitants tombent malades, victimes de crises hallucinatoires, de comportements étranges, voire de décès. Ce qui semblait être une intoxication alimentaire locale est vite devenu l’un des mystères les plus troublants de l’après-guerre. Cet article retrace les événements et explore les différentes hypothèses qui entourent l’affaire du "pain maudit".

Les événements de Pont-Saint-Esprit

Une journée ordinaire qui vire au drame

En août 1951, plusieurs habitants du village de Pont-Saint-Esprit se plaignent de symptômes inhabituels : nausées, douleurs abdominales et insomnies. Rapidement, des comportements étranges apparaissent : des hallucinations terrifiantes, des accès de folie et des actes violents.

Un bilan inquiétant

L’épidémie touche environ 250 personnes, provoque plusieurs hospitalisations et conduit à cinq décès. Certains habitants affirment voir des monstres ou des flammes, d’autres se jettent dans le vide ou errent dans les rues en proie à la panique.

Une enquête aux multiples pistes

Le blé contaminé

La première hypothèse avancée est celle d’une intoxication alimentaire due à de la farine contaminée par de l’ergot de seigle, un champignon produisant des alcaloïdes hallucinogènes. Ce phénomène, bien que rare, est connu pour avoir causé des épisodes similaires dans le passé, notamment au Moyen Âge.

La piste chimique

Certains chercheurs suggèrent que la contamination aurait pu être causée par une substance chimique utilisée dans le traitement des céréales ou des meules de moulin, qui aurait accidentellement empoisonné le pain.

Une conspiration ?

Une théorie controversée suggère que l’incident aurait été le résultat d’expérimentations secrètes menées par des agences étrangères, notamment la CIA, cherchant à tester les effets du LSD dans le cadre de programmes de guerre psychologique. Bien que cette idée reste spéculative, elle continue de nourrir l’intérêt pour l’affaire.

L’impact sur le village et au-delà

Le traumatisme local

Pour les habitants de Pont-Saint-Esprit, cet épisode reste gravé dans les mémoires comme un traumatisme collectif. Le village a dû faire face non seulement à la douleur des pertes humaines, mais aussi à une stigmatisation durable.

Une affaire qui interpelle la science

L’affaire du "pain maudit" a marqué l’histoire de la médecine et de la toxicologie, incitant les chercheurs à explorer davantage les effets des substances hallucinogènes et les risques liés à la chaîne alimentaire.

Une énigme encore non résolue

Des questions sans réponse

Malgré les enquêtes menées, aucune explication définitive n’a été confirmée. L’ergotisme reste la théorie la plus probable, mais les zones d’ombre et les théories alternatives entretiennent le mystère.

Une leçon pour l’avenir

Cet épisode rappelle l’importance de la sécurité alimentaire et de la transparence dans la gestion des crises sanitaires. Il souligne aussi les dangers d’une science mal comprise ou utilisée à des fins néfastes.

Une tragédie intemporelle

Le mystère du pain maudit de Pont-Saint-Esprit demeure une énigme historique fascinante, mêlant science, rumeurs et spéculation. Ce sombre épisode reste un avertissement sur la fragilité des communautés face à des crises sanitaires inattendues, et une invitation à ne jamais cesser de chercher la vérité.

En 1894, la France est secouée par une affaire judiciaire et politique qui deviendra l’un des plus grands scandales de son histoire : l’affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l’armée française, est accusé de haute trahison pour avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’Allemagne. Rapidement, l’affaire dépasse le simple cadre juridique pour cristalliser les tensions sociales, politiques et religieuses du pays. Retour sur cet événement marquant et ses répercussions durables.

Les Débuts de l'Affaire Dreyfus

Une France sous Tensions

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine instabilité politique, marquée par la rivalité avec l’Allemagne depuis la défaite de 1870 et par une montée de l’antisémitisme, exacerbée par des scandales financiers et des tensions religieuses.

L’Arrestation d’Alfred Dreyfus

En octobre 1894, un document compromettant, appelé le "bordereau", est découvert dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris. Bien que les preuves soient minces, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est rapidement accusé. L’armée voit en lui un bouc émissaire idéal.

Le Procès et la Dégradation

Un Jugement Expéditif

En décembre 1894, malgré une enquête bâclée et des preuves contestables, Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l’île du Diable, en Guyane. La décision repose sur des préjugés antisémites et des documents forgés.

Une Dégradation Humiliante

Le 5 janvier 1895, Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l’École militaire à Paris. Cet événement, destiné à symboliser la trahison, deviendra un moment emblématique de l’injustice subie par Dreyfus.

La Lutte pour la Vérité

Le Rôle d’Émile Zola

En 1898, l’écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J’accuse...! dans le journal L’Aurore. Il y dénonce l’injustice faite à Dreyfus et les manœuvres de l’armée pour dissimuler la vérité. Ce texte marque un tournant dans l’affaire, mobilisant l’opinion publique.

Un Mouvement Divisé

L’affaire divise profondément la France entre "dreyfusards", qui soutiennent la réhabilitation de Dreyfus, et "antidreyfusards", qui défendent l’honneur de l’armée. Cette fracture reflète des clivages politiques, religieux et sociaux.

La Réhabilitation de Dreyfus

Une Vérité Longue à Émerger

Après des années de combats juridiques et politiques, de nouvelles preuves disculpent Alfred Dreyfus. En 1899, il est gracié, mais il faudra attendre 1906 pour que sa condamnation soit annulée et qu’il soit réintégré dans l’armée.

Un Héritage Durable

L’affaire Dreyfus met en lumière les dangers de l’antisémitisme et du nationalisme aveugle. Elle conduit à des réformes importantes dans la société française, notamment en matière de justice et de laïcité.

Entre Injustice et Division

Le scandale Dreyfus reste un symbole de l’injustice et de la lutte pour la vérité. Cette affaire a profondément marqué la France, révélant ses divisions internes tout en contribuant à son évolution vers une société plus juste. Elle demeure un rappel puissant des dangers des préjugés et de l’intolérance.

Le 19 décembre 1974 marque une date clé dans l’histoire maritime française : le paquebot France, joyau des mers et symbole de l’élégance française, entame son dernier voyage commercial entre Southampton et Le Havre. Après 12 ans de service, cet événement met en lumière les défis économiques et technologiques auxquels le géant des océans ne peut échapper. Revenons sur cette page historique et émouvante.

Le Paquebot France, Fierté Nationale

Une Conception Visionnaire

Inauguré en 1962, le France est un chef-d’œuvre d’ingénierie navale. Long de 316 mètres, il est le plus grand paquebot du monde à sa mise en service. Construit pour rivaliser avec les légendaires navires britanniques, il devient rapidement un symbole du savoir-faire et de l'élégance française.

Un Ambassadeur Culturel

Le France ne se contente pas de transporter des passagers ; il incarne l’art de vivre à la française. Sa décoration luxueuse, ses salons somptueux et sa gastronomie exceptionnelle en font un ambassadeur culturel, admiré à travers le monde.

Les Défis d’un Géant des Mers

La Crise Énergétique et Économique

Les années 1970 sont marquées par la crise pétrolière, rendant les coûts d’exploitation du France exorbitants. Son appétit colossal pour le fioul devient un handicap face à des modes de transport plus économiques comme l’avion.

Un Navire en Perte de Vitesse

La concurrence des lignes aériennes transatlantiques, offrant des trajets rapides et bon marché, réduit le nombre de passagers. Malgré ses charmes indéniables, le France ne peut rivaliser avec l’essor des vols intercontinentaux.

Le Dernier Voyage

Une Traversée Chargée d’Émotion

Le 19 décembre 1974, le France quitte Southampton pour sa dernière traversée commerciale. Les passagers et l’équipage vivent ce voyage avec un mélange de fierté et de tristesse, conscients de tourner une page glorieuse de l’histoire maritime.

Un Avenir Incertain

À son arrivée au Havre, le paquebot est désarmé et mis en réserve, laissant planer le doute sur son avenir. Les discussions autour de sa reconversion ou de sa vente s’intensifient, suscitant un vif débat public.

Héritage et Renaissance

Le France Devient le Norway

Après plusieurs années d’incertitude, le France est racheté en 1979 par une compagnie norvégienne et rebaptisé Norway. Transformé en navire de croisière, il reprend la mer, offrant une seconde vie à ce géant des flots.

Une Mémoire Intacte

Pour les Français, le France reste une icône nationale. Des associations, des livres et des expositions célèbrent son histoire, entre nostalgie et admiration pour son héritage maritime.

un Emblème en Péril

Le dernier voyage du France symbolise la fin d’une époque, celle où les paquebots transatlantiques régnaient sur les mers. Mais au-delà de ce jour de décembre 1974, son histoire se poursuit, témoignant de l’attachement profond à ce navire exceptionnel.

Le 18 Septembre 1981, la France franchit une étape historique en abolissant la peine de mort. Cet acte, longtemps débattu et porteur d’une profonde symbolique, a marqué un tournant dans l’histoire des droits humains. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter et soutenue par le président François Mitterrand, cette décision fit de la France l’un des derniers pays européens à abandonner cette pratique. Retour sur ce moment clé et sur les enjeux qu’il représente encore aujourd’hui.

Contexte historique : un long chemin vers l’abolition

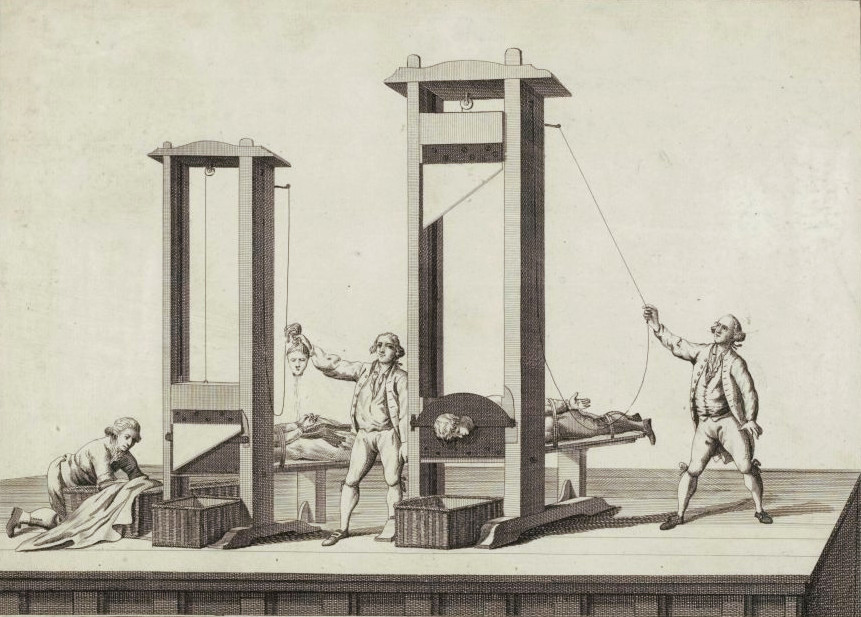

Une tradition enracinée

La peine de mort était inscrite dans le système judiciaire français depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, elle constituait une forme de châtiment public, visant à maintenir l’ordre social. Avec la Révolution française, si certaines voix réclamèrent sa suppression, elle fut conservée dans le Code pénal de 1791.

Des débats récurrents au XIXᵉ et XXᵉ siècle

Au fil des décennies, les abolitionnistes gagnèrent en influence, notamment grâce à des figures comme Victor Hugo, qui dénonça la cruauté et l’inhumanité de la peine capitale. Malgré tout, des exécutions spectaculaires, comme celle d’Eugène Weidmann en 1939, continuèrent de marquer les esprits et d’alimenter le débat.

1981 : L’année de l’abolition

L’engagement de Robert Badinter

Robert Badinter, avocat et militant des droits de l’homme, fit de l’abolition de la peine de mort son combat personnel. Ses plaidoiries contre la peine capitale et son ouvrage L’Exécution sensibilisèrent l’opinion publique à l’injustice et à l’irréversibilité de cette sanction.

Un contexte politique favorable

L’élection de François Mitterrand en mai 1981 ouvrit une fenêtre d’opportunité. Mitterrand, premier président socialiste de la Cinquième République, avait inscrit l’abolition de la peine de mort dans son programme, faisant de cette réforme une priorité de son mandat.

Un discours historique

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter prononça un discours mémorable devant l’Assemblée nationale, plaidant avec force pour l’abolition. Il dénonça une justice imparfaite et le caractère irréparable de l’exécution d’un innocent. Ses mots résonnèrent profondément et contribuèrent à faire basculer l’opinion parlementaire.

Les conséquences de l’abolition

Une avancée pour les droits humains

L’abolition fut perçue comme une victoire pour les droits humains et la dignité. Elle réaffirma les valeurs de la République française et sa volonté de se conformer aux normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Un débat persistant

Malgré l’abolition, le sujet reste sensible. Certains considèrent encore aujourd’hui que la peine capitale aurait une fonction dissuasive face à des crimes particulièrement graves. Toutefois, les gouvernements successifs ont maintenu le principe d’abolition, affirmant qu’une société moderne ne peut légitimer la mort comme châtiment.

Un exemple pour le monde

La France sur la scène internationale

Avec l’abolition de la peine de mort, la France s’est inscrite dans une dynamique internationale de défense des droits humains. Elle milite activement pour l’abolition universelle et soutient des initiatives visant à réduire l’application de la peine capitale dans le monde.

L’évolution mondiale

Depuis 1981, de nombreux pays ont suivi l’exemple français. Aujourd’hui, la majorité des États ont aboli ou suspendu la peine de mort, bien que certaines nations continuent de la pratiquer, alimentant le débat sur la justice et les droits fondamentaux.

Un tournant historique en France

L’abolition de la peine de mort en France, en 1981, reste un jalon majeur dans l’histoire des droits humains. Elle symbolise une avancée vers une justice plus humaine et un rejet de la vengeance institutionnalisée. Si le combat pour l’abolition universelle reste inachevé, la France continue de porter ce message sur la scène internationale, rappelant que la dignité humaine doit rester au cœur de nos sociétés.

En 1981, Serge Gainsbourg, figure emblématique de la chanson française, crée une nouvelle onde de choc dans le monde culturel. Passionné par l’histoire et provocateur assumé, il s’offre le manuscrit signé de La Marseillaise, écrit par Claude Joseph Rouget de Lisle en 1792. Cet achat, à la fois acte symbolique et déclaration artistique, résonne comme une nouvelle étape dans sa relation complexe avec l’hymne national. Cet article explore cet événement marquant et les multiples significations qu’il revêt.

Un Achat Historique

Une Vente aux Enchères Pas Comme les Autres

C’est en 1981, lors d’une prestigieuse vente aux enchères à Paris, que Serge Gainsbourg fait l’acquisition du manuscrit signé de La Marseillaise. Le document, d’une valeur historique inestimable, témoigne de la création d’un hymne qui deviendra le symbole de la République française. Gainsbourg, fidèle à son goût pour les objets rares et significatifs, ne laisse pas passer l’occasion.

Une Passion pour l’Histoire

Au-delà de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète, Serge Gainsbourg est un amateur éclairé de l’histoire de France. Cet achat s’inscrit dans une démarche où l’artiste cherche à se rapprocher des figures et des événements qui ont façonné l’identité française.

La Relation de Gainsbourg avec La Marseillaise

Une Relecture Provocante

Quelques années avant cet achat, en 1979, Gainsbourg avait déjà fait parler de lui en revisitant La Marseillaise dans une version reggae intitulée Aux Armes et caetera. Cette interprétation moderne, bien que saluée par certains pour son audace, déclenche une vive polémique, notamment de la part d’anciens combattants.

De la Provocation à l’Appropriation

En acquérant le manuscrit original de La Marseillaise, Gainsbourg transforme ce symbole national en une propriété personnelle. Ce geste, bien qu’interprété comme une provocation par certains, illustre sa capacité à mêler histoire, art et controverse pour susciter le débat.

Les Réactions et Interprétations

Une Controverse Inévitable

L’annonce de l’achat ne passe pas inaperçue. Tandis que certains saluent l’initiative de Gainsbourg comme un hommage à l’hymne national, d’autres y voient une nouvelle provocation, en lien avec son passé sulfureux et ses déclarations publiques sur la culture et l’identité française.

Une Œuvre Vivante

Pour Gainsbourg, l’acquisition du manuscrit est plus qu’un acte d’achat : c’est une manière de réaffirmer que La Marseillaise appartient à tous, et pas seulement aux institutions. En plaçant l’histoire dans un cadre personnel, il questionne la place des symboles dans la société contemporaine.

L’Héritage de cet Achat

Un Acte Symbolique

L’achat du manuscrit de La Marseillaise par Serge Gainsbourg reste l’un des épisodes les plus marquants de son parcours artistique. Il reflète son goût pour les gestes symboliques et sa volonté de brouiller les frontières entre patrimoine et modernité.

Une Trace dans l’Histoire Culturelle

Aujourd’hui encore, cet événement illustre la manière dont un artiste peut interagir avec l’histoire nationale. Gainsbourg n’a pas seulement acquis un objet, il a enrichi le débat sur la place des symboles dans l’art et la culture populaire.

L’Homme qui Posséda le Manuscrit de La Marseillaise

En achetant le manuscrit de La Marseillaise, Serge Gainsbourg inscrit son nom dans une histoire qui dépasse le cadre de la musique. Provocateur pour certains, visionnaire pour d’autres, cet acte reflète la profondeur de sa réflexion sur l’identité française et son rapport à l’héritage culturel. Plus qu’un simple achat, il s’agit d’une déclaration artistique, qui continue de résonner bien après sa disparition.

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari et plusieurs membres de sa famille, cette femme a fait l’objet d’un procès long et médiatisé, marqué par des rebondissements inattendus. L’acquittement final de Marie Besnard en 1961 reste à ce jour l’une des décisions judiciaires les plus controversées de l’histoire française. Cet article explore les grandes étapes de cette affaire, ses enjeux et son impact.

Le Contexte de l’Affaire Marie Besnard

1.1. Une Vie Apparemment Ordinaire

Marie Besnard, née Marie Davaillaud en 1896 à Loudun, dans la Vienne, semblait mener une vie paisible. Mariée en secondes noces à Léon Besnard, un homme aisé, elle vivait confortablement dans un environnement rural. Pourtant, des rumeurs de tensions familiales et des décès répétés dans son entourage commencent à alimenter la méfiance.

1.2. Les Premiers Soupçons

En 1947, la mort subite de Léon Besnard, suivie d’accusations portées par des proches, attire l’attention des autorités. Une enquête est ouverte, et les corps de plusieurs membres de la famille Besnard sont exhumés. Les analyses révèlent des traces d’arsenic dans plusieurs cas, déclenchant une onde de choc dans la petite ville de Loudun.

Les Procès et leurs Rebondissements

2.1. Un Procès Hors Norme

L’affaire Marie Besnard est marquée par trois procès distincts entre 1952 et 1961, un record à l’époque. Les audiences se déroulent dans une atmosphère tendue, alimentée par une couverture médiatique sans précédent. Les témoignages contradictoires et les expertises scientifiques divergentes brouillent les pistes, rendant le procès particulièrement complexe.

2.2. Les Doutes sur les Analyses

Une grande partie des accusations repose sur les résultats des analyses chimiques effectuées sur les corps exhumés. Cependant, des erreurs dans les procédures et des divergences entre experts viennent affaiblir la crédibilité de ces preuves. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le verdict final.

L’Acquittement Final

3.1. Une Décision Contestée

En 1961, après plus de 14 ans de procédure, Marie Besnard est finalement acquittée faute de preuves irréfutables. Ce verdict suscite de vives réactions, divisant l’opinion publique entre ceux qui voient en elle une innocente victime et ceux qui la considèrent comme une empoisonneuse habile ayant échappé à la justice.

3.2. Les Facteurs Déterminants

L’acquittement repose sur plusieurs éléments clés : l’absence de témoins directs, les failles dans les expertises scientifiques et l’incapacité des procureurs à établir un mobile clair. Cette combinaison d’incertitudes permet à Marie Besnard de recouvrer la liberté.

Héritage et Mystères

4.1. Une Affaire qui Marque les Annales

L’affaire Marie Besnard a profondément marqué le système judiciaire français, soulevant des questions sur la fiabilité des preuves scientifiques et la gestion des procès médiatisés. Elle reste une référence dans l’histoire criminelle, étudiée pour ses enseignements sur la présomption d’innocence et les erreurs judiciaires potentielles.

4.2. Une Femme au Centre des Polémiques

Après son acquittement, Marie Besnard retourne à Loudun où elle vit discrètement jusqu’à sa mort en 1980. Malgré les doutes persistants, elle maintient toujours son innocence. Le mystère autour de sa culpabilité ou de son innocence reste entier, alimentant encore aujourd’hui les débats et les analyses.

Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’acquittement de Marie Besnard en 1961 clôt une affaire judiciaire hors du commun, mais il ne met pas fin aux interrogations. Entre erreurs d’analyse, tensions sociales et fascination médiatique, l’affaire illustre les défis du système judiciaire face à des cas complexes. Marie Besnard, qu’elle ait été innocente ou coupable, incarne un mystère qui continue de fasciner et d’intriguer les passionnés d’histoire criminelle.

Marthe Hanau, une figure controversée de l’entre-deux-guerres, est arrêtée en 1930 pour une affaire de fraude bancaire et d’escroquerie qui secoue la France entière. Cette banquière audacieuse, qui a défié les conventions de son époque, a su se faire un nom dans un secteur dominé par les hommes. Cependant, son ascension fulgurante et ses pratiques douteuses finiront par la mener à sa perte. L'arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière, mais aussi un tournant dans la manière dont les femmes étaient perçues dans le milieu financier de l’époque.

Le Parcours de Marthe Hanau : Une Femme d'Affaires Visionnaire

Un Début Modeste, mais Ambitieux

Née en 1887, Marthe Hanau grandit dans une famille modeste, mais elle fait preuve très tôt d'une détermination hors du commun. Passionnée par les finances et les affaires, elle quitte son poste de secrétaire dans une banque pour fonder sa propre société bancaire. Elle lance en 1920 la Banque de crédit à la petite entreprise, un projet audacieux visant à fournir des prêts aux petites entreprises, un domaine jusque-là largement négligé par les grandes institutions financières.

Un Modèle de Réussite

Grâce à son tempérament d'acier et à son sens des affaires, Marthe Hanau parvient à développer rapidement son entreprise. Elle se forge une réputation de femme d’affaires brillante, mais aussi de gestionnaire audacieuse. Toutefois, ses méthodes non conventionnelles et son approche risquée attirent l’attention, non seulement des autorités, mais aussi des concurrents. Dans un monde où les femmes sont rarement autorisées à s'impliquer dans des secteurs aussi stratégiques, Marthe Hanau devient une figure emblématique et, par certains aspects, une pionnière.

L'Escalade de la Fraude : Les Premiers Signes de Doute

Des Pratiques Bancaires Douteuses

Au fur et à mesure de l'expansion de sa banque, des questions commencent à émerger concernant la gestion des fonds et la sécurité des investissements. Marthe Hanau commence à emprunter de plus en plus pour financer ses projets ambitieux, tout en manipulant des chiffres et des comptes pour masquer les déficits. Ces pratiques soulèvent des soupçons parmi ses investisseurs et les autorités financières.

L'Investigation des Autorités

Les autorités financières, alarmées par les irrégularités croissantes, décident de mener une enquête. Après plusieurs mois de surveillance et d’investigations minutieuses, il est découvert que Marthe Hanau a utilisé des pratiques frauduleuses pour attirer des fonds et manipuler des placements bancaires. Elle avait ainsi créé un réseau complexe d’emprunts et de falsifications de documents pour maintenir l'apparence de la solvabilité de sa banque.

L'Arrestation de Marthe Hanau : Le Dernier Acte

L'Interpellation et les Réactions

Le 13 janvier 1930, Marthe Hanau est arrêtée par la police à la suite des accusations de fraude et d’escroquerie. L'arrestation fait grand bruit dans la presse et dans le monde des affaires. Marthe Hanau, jusque-là perçue comme une pionnière du secteur bancaire, est désormais mise en lumière pour ses pratiques malhonnêtes. Cette arrestation révèle les tensions qui existaient entre la puissance des femmes d'affaires et la société patriarcale de l’époque, bien que certaines voix continuent de la défendre, soulignant la misogynie qui pouvait entourer les accusations portées contre elle.

Le Jugement et la Condamnation

En 1931, après un procès médiatisé, Marthe Hanau est condamnée à une peine de prison pour fraude et détournement de fonds. Bien que son parcours ait été marqué par des hauts et des bas, sa chute rapide laisse une empreinte dans l’histoire de la finance française. Sa condamnation fait de lui une figure emblématique des dangers de l'ambition excessive et des risques liés à une gestion bancaires non régulée.

L'Héritage de Marthe Hanau : Une Femme Entre Réussite et Déclin

Un Impact Durable sur le Secteur Financier

L’histoire de Marthe Hanau est avant tout celle d’une femme qui a voulu se faire une place dans un domaine réservé aux hommes. Bien que sa carrière se termine dans le scandale, son histoire reste une référence dans le domaine de la finance. Elle a démontré que les femmes pouvaient s’impliquer dans des domaines de pouvoir traditionnels, même si sa chute a aussi montré les dangers liés à une gestion risquée et mal contrôlée.

Une Vision Ambitieuse, Mais Malmenée par la Réalité

L’arrestation de Marthe Hanau souligne également les limites de l’ambition. Ses idées novatrices, son audace et sa vision étaient indéniablement remarquables, mais son manque de prudence et son utilisation des pratiques douteuses dans un secteur aussi surveillé ont conduit à sa chute. Marthe Hanau est un exemple de l’ambiguïté de l’ascension et de la chute d’une femme dans un milieu difficile, où les attentes étaient encore plus élevées en raison de son genre.

Marthe Hanau, Entre Légende et Scandale

L’arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière brillante, mais aussi un moment charnière dans l’histoire des femmes d’affaires en France. Elle reste une figure complexe : à la fois pionnière et scandaleuse, symbole de l’ambition féminine, mais aussi de ses excès. Son histoire a inspiré de nombreuses discussions sur le rôle des femmes dans le secteur financier et sur les défis auxquels elles étaient confrontées dans un monde dominé par les hommes.

Le 2 décembre 1959, la catastrophe du barrage de Malpasset, située près de Fréjus, dans le Var, plonge la France dans une profonde tristesse et une prise de conscience aiguë des risques liés aux infrastructures hydrauliques. Le barrage, conçu pour alimenter la région en eau potable et en irrigation, s'effondre brutalement, provoquant une inondation dévastatrice qui fait de nombreuses victimes. Cette tragédie, l’une des plus grandes de l’histoire industrielle française, a non seulement bouleversé la région, mais a également entraîné une réévaluation des normes de sécurité pour les barrages en France.

Contexte de la construction du barrage de Malpasset

Un projet ambitieux pour l'approvisionnement en eau

Le barrage de Malpasset a été construit à la fin des années 1950, dans le but d’assurer un approvisionnement stable en eau pour la ville de Fréjus et ses alentours. Il était situé sur la rivière Argens, et sa conception avait pour objectif de répondre aux besoins en eau de l’agriculture et de l’urbanisation croissante dans cette région de la Côte d’Azur.

Les caractéristiques techniques du barrage

Ce barrage en arc, haut de 42 mètres et long de 223 mètres, était conçu pour retenir jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau. Il s’agissait d’une structure moderne pour l’époque, qui devait résister aux conditions climatiques locales et aux variations des niveaux d’eau. Mais des défauts de conception et un manque de surveillance vont transformer ce projet en une tragédie.

Les événements du 2 décembre 1959

L’effondrement du barrage

Dans la nuit du 2 décembre 1959, après plusieurs jours de fortes pluies, le barrage de Malpasset cède. La rupture de la paroi amont du barrage libère soudainement une quantité énorme d’eau, qui dévale la vallée avec une violence inouïe. La vague de boue et d'eau atteint à grande vitesse la ville de Fréjus et les villages environnants, engendrant une catastrophe humaine et matérielle majeure.

Les conséquences immédiates

Le déluge provoqué par l'effondrement du barrage inonde rapidement les zones en aval, détruisant tout sur son passage. Des maisons sont emportées, des routes sont submergées et des milliers de personnes sont prises au piège. Les autorités locales, prises de court, mettent un certain temps à organiser les secours, ce qui aggrave encore le bilan humain de la catastrophe.

Le bilan humain et matériel

Un lourd bilan humain

Le bilan humain de la catastrophe est particulièrement tragique. On dénombre entre 400 et 500 victimes, principalement des habitants de Fréjus et des communes voisines. Le fleuve Argens, transformé en un torrent dévastateur, emporte tout sur son passage, notamment des maisons, des véhicules et des infrastructures. L'ampleur du désastre est telle que l'événement reste gravé dans la mémoire collective de la région.

Les dommages matériels

En plus des pertes humaines, les dommages matériels sont considérables. Des centaines de maisons sont détruites, des routes sont coupées, et des champs agricoles sont noyés sous les eaux. La ville de Fréjus et ses environs doivent faire face à une tâche immense de reconstruction après la catastrophe.

Les causes de l’effondrement et les leçons tirées

Les défauts de conception

L'effondrement du barrage de Malpasset est attribué à plusieurs facteurs, dont des défauts de conception et de construction. Une analyse a révélé que le béton utilisé pour la construction du barrage n’avait pas les propriétés nécessaires pour résister à la pression exercée par l'eau accumulée. De plus, la situation géologique particulière du site a été mal évaluée. Le barrage a été construit sur un terrain instable, ce qui a contribué à la rupture.

Les lacunes de la surveillance

En plus des défauts techniques, une surveillance insuffisante des conditions du barrage a également joué un rôle dans la catastrophe. Bien que des signes de faiblesse aient été observés dans les mois précédant l’effondrement, aucune action préventive n’a été prise pour remédier à ces problèmes. Cette négligence a été largement critiquée et a conduit à une refonte des normes de sécurité pour les barrages en France.

Un tournant pour la sécurité des infrastructures en France

La catastrophe du barrage de Malpasset a non seulement marqué la fin tragique de nombreuses vies humaines, mais elle a aussi révélé des failles profondes dans les systèmes de contrôle et de construction des grandes infrastructures en France. Cette tragédie a conduit à une révision des normes de sécurité, avec la mise en place de réglementations plus strictes pour garantir la sécurité des barrages et des structures similaires. Aujourd’hui, le souvenir de cet événement reste un avertissement sur la nécessité de garantir une surveillance rigoureuse et des infrastructures fiables pour prévenir de telles catastrophes.