Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Déclaration

Le 10 décembre 1948, un événement d’une portée universelle se produit dans la salle de l’Assemblée générale des Nations unies à Paris : l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’humanité aspire à tourner la page des barbaries passées pour se tourner vers un avenir fondé sur la reconnaissance et la préservation de la dignité humaine. Ce texte, qui n’a pas la valeur juridique d’un traité mais exerce une influence morale et politique considérable, définit une norme internationale inédite en matière de libertés fondamentales. Plus qu’un simple énoncé de principes, la Déclaration universelle marque le début d’une dynamique de défense et de promotion des droits humains à l’échelle planétaire.

Le contexte historique d’une initiative sans précédent

Les blessures de la guerre et le réveil des consciences

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruines, tant sur le plan matériel que moral. Les atrocités perpétrées dans les camps de concentration, les massacres de civils et les discriminations raciales et religieuses ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Les vainqueurs, rassemblés au sein des Nations unies, comprennent que la paix ne saurait être durable sans un cadre éthique commun protégeant chaque individu, quelle que soit son origine. Cette prise de conscience conduit à l’élaboration d’un texte capable de transcender les frontières et d’inscrire les droits humains comme fondement indiscutable de la société internationale.

Une coalition d’idées et de cultures

L’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme implique des représentants issus de divers horizons culturels, politiques et philosophiques. Sous la houlette de la Commission des droits de l’homme, présidée par Eleanor Roosevelt, les débats s’enrichissent des traditions juridiques occidentales, des conceptions asiatiques du bien commun, ou encore des valeurs africaines de solidarité. Malgré leurs divergences, les délégués parviennent à forger un consensus sur l’essentiel : toute personne humaine doit être considérée avec dignité et disposer de droits inaliénables.

Le contenu visionnaire d’un texte fondateur

Des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme ne se limite pas aux libertés individuelles comme la liberté d’expression, de religion ou d’association. Elle met également en avant des droits économiques, sociaux et culturels, tels que l’accès à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant. Ce choix reflète la volonté de proposer un idéal global qui dépasse les simples garanties juridiques, assurant à chacun les conditions nécessaires à une vie digne et épanouissante.

Un instrument fédérateur

Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante, sa reconnaissance générale et l’autorité morale qui en découle en font une référence incontournable. Elle inspire l’élaboration de conventions internationales, de constitutions nationales et d’instances régionales de protection des droits humains. Au fil des décennies, ce texte sera au cœur de campagnes contre les discriminations, l’esclavage moderne ou la torture, alimentant le travail de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales.

L’adoption officielle et sa portée internationale

Un vote historique

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par 48 voix pour, 0 contre et 8 abstentions. Si certains États hésitent ou s’abstiennent, craignant pour leur souveraineté nationale ou contestant certaines formulations, la majorité reconnaît en ce texte un repère éthique commun, transcendant les clivages idéologiques de l’époque.

Un héritage qui perdure

Depuis son adoption, la Déclaration universelle exerce une influence considérable. Elle sert de référence aux institutions judiciaires, aux ONG, aux militants et aux défenseurs des droits humains dans leur lutte contre l’injustice et la répression. Même si le chemin vers une mise en œuvre intégrale reste semé d’embûches, son existence rappelle sans relâche que chaque individu, où qu’il se trouve, est porteur de droits essentiels. La Déclaration universelle incarne ainsi la détermination de la communauté internationale à prévenir de nouvelles tragédies et à œuvrer pour un monde fondé sur la justice et le respect mutuel.

Un jalon historique pour la dignité humaine

L’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948 marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine. Ce texte, fruit d’un compromis ardu entre des conceptions diverses, devient la pierre angulaire d’un ordre international aspirant à la paix, à la dignité et à l’égalité. Bien que les défis restent nombreux et que les violations des droits humains persistent dans de nombreux pays, la Déclaration universelle continue de guider les efforts en faveur de la liberté et de l’équité. Elle rappelle que la reconnaissance de la valeur inestimable de chaque être humain, même en l’absence d’uniformité culturelle, demeure le socle d’une civilisation véritablement humaniste.

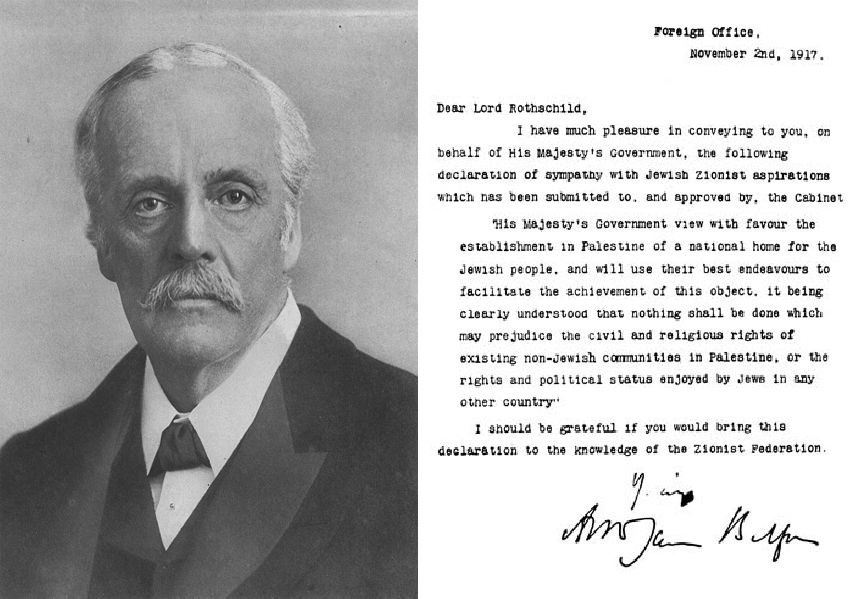

La Déclaration Balfour de 1917 est un document fondateur, bien que controversé, dans l’histoire du Moyen-Orient. Rédigée par Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, elle soutient la création d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, alors sous domination ottomane. Cette déclaration s’inscrit dans le contexte de la Première Guerre mondiale et des intérêts stratégiques britanniques au Moyen-Orient. Mais ce texte, bien qu’encourageant pour les partisans du sionisme, marque également le début de tensions durables entre les communautés juives et arabes de Palestine, et reste une source de débat et de controverses jusqu’à aujourd’hui.

Le Contexte Historique de la Déclaration Balfour

L’Europe et le Moyen-Orient en pleine Première Guerre mondiale

En 1917, la Première Guerre mondiale fait rage, et le contrôle du Moyen-Orient est stratégique pour les puissances européennes. L’Empire ottoman, qui règne sur la Palestine, s’effondre face aux offensives britanniques. Ce contexte de guerre ouvre la voie à de nouvelles ambitions territoriales, notamment pour la Grande-Bretagne, qui souhaite affermir son influence dans cette région charnière.

Le sionisme et l’espoir d’un foyer national pour les Juifs

Le mouvement sioniste, fondé par Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle, milite pour la création d’un État juif en Palestine. Les pogroms et les persécutions antisémites en Europe de l’Est renforcent cette aspiration, et des contacts s’établissent avec les autorités britanniques pour obtenir un soutien international en faveur d’un foyer national juif.

La Rédaction de la Déclaration Balfour

Arthur Balfour et la vision britannique de la Palestine

Arthur Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, est sensible aux revendications sionistes, influencé par des personnalités comme Chaim Weizmann, un chimiste et leader sioniste respecté. En parallèle, la Grande-Bretagne voit dans le soutien au sionisme une opportunité de renforcer son influence au Moyen-Orient, tout en cherchant à rallier les Juifs à sa cause dans la guerre.

Le texte de la déclaration et ses ambiguïtés

La Déclaration Balfour est publiée le 2 novembre 1917 sous forme d’une lettre adressée à Lord Rothschild, représentant de la communauté juive britannique. Le texte exprime le soutien du gouvernement britannique à l’établissement d’un foyer national juif en Palestine, tout en mentionnant que cela ne doit pas nuire aux « droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine ». Cette formulation vague et ambiguë est à l’origine de nombreuses tensions futures.

Les Répercussions Immédiates de la Déclaration

L’espoir pour les sionistes et les premiers développements en Palestine

Pour les sionistes, la déclaration est un grand succès diplomatique et ouvre la voie à l’immigration juive vers la Palestine. De nombreuses organisations juives se mobilisent pour construire ce foyer national, notamment en acquérant des terres et en fondant des communautés agricoles.

La réaction des communautés arabes palestiniennes

La déclaration suscite une vive opposition de la part des Arabes palestiniens, qui représentent la majorité de la population et craignent d’être marginalisés dans leur propre pays. Les leaders arabes voient cette déclaration comme une trahison des promesses faites par les Britanniques dans les accords antérieurs, notamment la correspondance Hussein-McMahon, qui évoquait un possible soutien britannique à une indépendance arabe.

La Déclaration Balfour et les Mandats Britanniques

La Conférence de San Remo et le Mandat britannique en Palestine

Après la Première Guerre mondiale, la Conférence de San Remo en 1920 attribue officiellement à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine, incluant une clause sur la mise en œuvre de la Déclaration Balfour. Les Britanniques doivent donc gérer la coexistence des communautés juives et arabes en Palestine, tâche complexe et parfois conflictuelle.

La montée des tensions et les premières émeutes

Au cours des années 1920 et 1930, les tensions entre Juifs et Arabes en Palestine s’intensifient, alimentées par l’immigration juive croissante et la crainte d’une perte d’influence des Arabes palestiniens. Des émeutes éclatent, et la situation devient de plus en plus difficile à gérer pour les Britanniques, pris entre les engagements contradictoires envers les deux communautés.

L’héritage de la Déclaration Balfour

Le rôle de la Déclaration dans la création de l’État d’Israël

La Déclaration Balfour est un point de départ crucial dans le processus de création de l’État d’Israël en 1948. Elle marque le premier soutien officiel d’une grande puissance occidentale au projet sioniste, donnant une légitimité internationale aux aspirations juives en Palestine, même si la situation ne se stabilisera qu’après de nombreuses crises.

Les controverses et les débats contemporains autour de la Déclaration

Aujourd’hui encore, la Déclaration Balfour reste un sujet de discorde dans les relations israélo-palestiniennes. Pour les partisans d’Israël, elle représente une avancée décisive pour le droit des Juifs à un foyer national. Pour les Palestiniens, elle symbolise une trahison et le début d’une dépossession de leur terre, posant les bases d’un conflit qui perdure.

Aux origines du conflit israélo-palestinien

La Déclaration Balfour de 1917 est bien plus qu’un simple document politique. Elle a contribué à transformer le destin de la Palestine et a jeté les bases du conflit israélo-palestinien qui perdure aujourd’hui. La vision de Balfour, motivée autant par des intérêts stratégiques que par une réelle sympathie pour le sionisme, a conduit à des décennies de tensions dans la région. Alors que certains la voient comme un acte de soutien légitime, d’autres la considèrent comme le début d’une longue série d’injustices. L’héritage de la Déclaration Balfour rappelle ainsi les défis complexes de la diplomatie au Moyen-Orient.