Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Colonies

Le 13 mai 1958 marque une journée décisive dans l’histoire de la France et de l’Algérie, une date-charnière où les tensions coloniales et la crise politique française atteignent leur paroxysme. Ce jour-là, à Alger, des militaires, des colons et des partisans de l'Algérie française prennent d’assaut les institutions locales, dénonçant l’inaction du gouvernement de la IVe République. Cet événement, souvent considéré comme un coup de force militaire et politique, ouvre la voie au retour au pouvoir du général de Gaulle et à la naissance de la Ve République.

Un contexte explosif : l’impasse de la guerre d’Algérie

Une guerre qui s’enlise

Depuis 1954, la guerre d'Algérie fait rage entre les indépendantistes algériens du FLN (Front de Libération Nationale) et l’armée française. Ce conflit, que le gouvernement français refuse longtemps de qualifier de "guerre", tourne au bourbier colonial, accumulant les violences, les attentats, les représailles et les pertes humaines des deux côtés. À Paris, les gouvernements se succèdent sans trouver de solution, tandis qu’en Algérie, l’armée est convaincue qu’elle peut encore "gagner la guerre sur le terrain".

Une IVe République à bout de souffle

La IVe République, marquée par une instabilité chronique (plus de 20 gouvernements en 12 ans), est incapable de trancher sur la question algérienne. Cette faiblesse politique agace profondément les militaires et les colons d’Algérie, qui redoutent une négociation avec le FLN et la perte de l’Algérie française. C’est dans ce climat d’impasse politique, de défiance vis-à-vis du pouvoir et de montée des extrêmes que va éclater la révolte du 13 mai 1958.

Le 13 mai 1958 : la prise d’Alger

La manifestation tourne à l’insurrection

Tout commence par une manifestation organisée à Alger à la suite de l’assassinat de trois soldats français par le FLN. Les organisateurs veulent faire pression sur Paris pour maintenir une ligne dure. Mais très vite, la manifestation dégénère. Les manifestants, menés par des militaires, des pieds-noirs et des militants d’extrême droite, envahissent le siège du Gouvernement général. Ils réclament un gouvernement de salut public et crient leur confiance en Charles de Gaulle, le général retiré de la vie politique depuis 1946.

Le Comité de Salut Public

Sous la pression des insurgés, un Comité de Salut Public est créé à Alger, dirigé par le général Jacques Massu. Le mot d’ordre est clair : il faut un pouvoir fort à Paris pour sauver l’Algérie française. Le Comité va jusqu’à menacer de faire débarquer des troupes à Paris si les autorités n’obéissent pas. C’est un véritable chantage militaire au cœur du système républicain.

De Gaulle revient : entre mythe et manipulation

Un retour savamment orchestré

Face à la pression militaire et au chaos politique, la IVe République s’effondre. Le président René Coty, incapable de former un gouvernement stable, fait appel à Charles de Gaulle le 29 mai 1958. Ce dernier, figure tutélaire de la Résistance, accepte de revenir, à condition de pouvoir réformer profondément les institutions. Ce n’est donc pas seulement un retour au pouvoir, c’est aussi la promesse d’une nouvelle République.

Une prise du pouvoir ambigüe

De Gaulle est acclamé par les partisans de l’Algérie française, mais lui-même reste flou sur ses intentions. Il prononce son célèbre discours : "Je vous ai compris", le 4 juin 1958 à Alger, s’adressant aux colons et aux militaires. Mais derrière cette formule ambivalente, il prépare déjà l’émancipation progressive de l’Algérie, ce qui provoquera plus tard la colère de ceux qui l’avaient soutenu.

Les conséquences durables du 13 mai 1958

La fin de la IVe République

Le 13 mai 1958 marque l’acte de décès de la IVe République. En quelques semaines, la Constitution est révisée, un référendum organisé, et la Ve République naît officiellement le 4 octobre 1958. Elle offre un pouvoir exécutif renforcé, répondant aux aspirations de stabilité exprimées par les événements d’Alger.

Une démocratie sous la menace militaire

Cet épisode montre aussi la fragilité des institutions démocratiques face à la pression de la rue et de l’armée. Jamais auparavant un gouvernement français n’avait cédé sous la menace de troupes stationnées à l’étranger. Cette situation laissera des traces dans la mémoire politique française et alimentera la méfiance vis-à-vis d’un pouvoir militaire trop influent.

Vers l’indépendance algérienne

Ironie de l’histoire : ceux qui ont soutenu de Gaulle en mai 1958 pour préserver l’Algérie française seront bientôt ses pires ennemis. En 1962, l’Algérie obtient son indépendance après les accords d’Évian. Le fossé entre les promesses perçues du 13 mai 1958 et la réalité de l’indépendance entraîne une crise majeure, marquée par les actions de l’OAS (Organisation armée secrète) et les rapatriements massifs de pieds-noirs.

Héritage d’une journée décisive

Le 13 mai 1958 reste l’un des événements politiques les plus marquants de la France contemporaine. Il incarne à la fois la fin d’un système à bout de souffle, le rôle ambigu du général de Gaulle, et la violence des rapports coloniaux. Plus de six décennies plus tard, cette date continue d’alimenter les débats sur la mémoire de la guerre d’Algérie, le rapport à l’autorité, et la nature même de la démocratie française.

Une date qui a changé le destin de la France

Le soulèvement du 13 mai 1958 n’est pas qu’un épisode parmi d’autres de la guerre d’Algérie : c’est une fracture historique qui redéfinit les institutions françaises et précipite la fin d’un empire colonial vieux de plus d’un siècle. Il montre à quel point une crise outre-mer peut bouleverser le cœur même de la République.

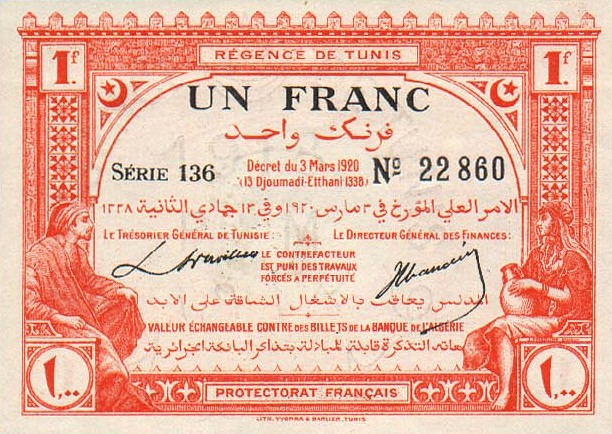

Le 20 mars 1956 marque un tournant majeur dans l’histoire de la Tunisie : après 75 ans de protectorat français, le pays accède à l’indépendance. Cette victoire, fruit d’une lutte pacifique et diplomatique menée par des figures comme Habib Bourguiba, ouvre une nouvelle ère pour la Tunisie. Cet article explore les étapes clés de cette émancipation, les acteurs impliqués et les conséquences de cette indépendance pour la Tunisie et la France.

Contexte Historique : La Tunisie sous Protectorat Français

La Mise en Place du Protectorat en 1881

En 1881, la France impose à la Tunisie le traité du Bardo, établissant un protectorat. Officiellement, le bey de Tunis conserve son trône, mais le pouvoir réel est exercé par le résident général français. Cette domination s’accompagne de transformations économiques et sociales, mais aussi de frustrations croissantes parmi la population tunisienne.

Les Revendications Nationalistes

Dès le début du XXe siècle, des mouvements nationalistes émergent, réclamant des réformes politiques et une plus grande autonomie. Après la Seconde Guerre mondiale, ces revendications se radicalisent, portées par des leaders comme Habib Bourguiba et le Néo-Destour.

Le Chemin Vers l’Indépendance

La Lutte Pacifique de Bourguiba

Contrairement à d’autres mouvements de décolonisation, la lutte pour l’indépendance de la Tunisie est principalement pacifique. Habib Bourguiba, leader charismatique du Néo-Destour, privilégie la négociation et la diplomatie pour atteindre ses objectifs.

Les Accords de l’Autonomie Interne

En 1955, après des années de tensions et de répression, la France accorde à la Tunisie l’autonomie interne. Cette étape cruciale prépare le terrain pour l’indépendance totale, obtenue quelques mois plus tard.

Le 20 Mars 1956 : L’Indépendance de la Tunisie

La Signature des Protocoles d’Indépendance

Le 20 mars 1956, la France et la Tunisie signent les protocoles d’indépendance à Paris. Ce jour marque la fin officielle du protectorat et la reconnaissance de la souveraineté tunisienne.

Les Premières Mesures du Nouveau Gouvernement

Dirigé par Habib Bourguiba, le nouveau gouvernement tunisien entreprend des réformes ambitieuses pour moderniser le pays. La monarchie est abolie en 1957, et la Tunisie devient une république.

Les Conséquences de l’Indépendance

Les Relations Franco-Tunisiennes

Contrairement à d’autres décolonisations, l’indépendance de la Tunisie ne rompt pas les liens avec la France. Les deux pays maintiennent des relations diplomatiques et économiques étroites, même si des tensions persistent.

L’Héritage de Bourguiba

Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie, reste une figure controversée mais incontournable de l’histoire du pays. Ses réformes progressistes, notamment en matière d’éducation et de droits des femmes, ont profondément marqué la société tunisienne.

Tunisie Conquiert Son Indépendance

Le 20 mars 1956 est une date fondatrice pour la Tunisie, symbolisant la fin d’une domination étrangère et le début d’une nouvelle ère d’autodétermination. Cette indépendance, obtenue par des moyens pacifiques, reste un modèle unique dans l’histoire de la décolonisation.

La guerre d’Algérie débute en 1954, lorsque le Front de Libération Nationale (FLN) lance une insurrection pour obtenir l’indépendance du territoire, alors considéré comme une partie intégrante de la France. Les tensions entre colons européens (les "pieds-noirs") et la population algérienne musulmane, ainsi que les inégalités socio-économiques, alimentent le conflit.

Une Guerre sans Nom

Pendant longtemps, la France refuse de qualifier ce conflit de "guerre", parlant plutôt d’"événements" ou d’"opérations de maintien de l’ordre". Cette terminologie reflète la complexité et la sensibilité du sujet, tant pour les autorités françaises que pour les Algériens.

Le Chemin Vers le Cessez-le-feu

Les Négociations des Accords d’Évian

Les pourparlers entre le gouvernement français et le FLN aboutissent aux Accords d’Évian, signés le 18 mars 1962. Ces accords prévoient un cessez-le-feu immédiat, l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination en Algérie et des garanties pour les pieds-noirs et les harkis (Algériens ayant combattu aux côtés de la France).

Le Cessez-le-feu du 19 Mars 1962

Le lendemain de la signature des accords, le cessez-le-feu entre en vigueur. Officiellement, la guerre est terminée, mais les violences ne s’arrêtent pas pour autant.

Les Conséquences Immédiates

La Fin de la Présence Française en Algérie

Le référendum du 1er juillet 1962 confirme massivement le choix de l’indépendance. Le 3 juillet, l’Algérie devient officiellement un État souverain. Des centaines de milliers de pieds-noirs et de harkis quittent le pays, souvent dans des conditions dramatiques.

Les Violences Post-Cessez-le-feu

Malgré le cessez-le-feu, des affrontements continuent entre factions rivales algériennes, et les harkis sont souvent victimes de représailles. En France, l’extrême droite, opposée à l’indépendance, multiplie les attentats.

L’Héritage de la Guerre d’Algérie

Les Cicatrices de la Mémoire

La guerre d’Algérie laisse des blessures profondes des deux côtés de la Méditerranée. En France, elle divise l’opinion publique et alimente des débats politiques pendant des décennies. En Algérie, elle est vécue comme une lutte héroïque pour l’indépendance, mais aussi comme une période de souffrances et de divisions internes.

Les Relations Franco-Algériennes Aujourd’hui

Les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par ce passé douloureux. Les questions mémorielles, comme la reconnaissance des crimes coloniaux ou le sort des harkis, continuent de susciter des tensions.

La Fin de la Guerre d’Algérie et le Début d’une Nouvelle Ère

Le 19 mars 1962 est une date symbolique qui marque la fin officielle de la guerre d’Algérie, mais pas la fin des souffrances et des divisions. Ce conflit, longtemps tabou, reste un sujet sensible et essentiel pour comprendre l’histoire contemporaine de la France et de l’Algérie.

Le 19 mars 1946 marque une étape décisive dans l’histoire des territoires français d’outre-mer. Ce jour-là, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion deviennent officiellement des départements français, sous l’impulsion de la loi dite de "départementalisation". Cet article explore les origines, les enjeux et les conséquences de cette réforme, tout en mettant en lumière les débats et les défis qu’elle a suscités.

Les "Vieilles Colonies"

Le Statut Colonial Avant 1946

Avant 1946, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion étaient considérées comme des colonies françaises. Bien qu’elles aient été intégrées à la République, leurs habitants ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les citoyens de la métropole. Les inégalités sociales, économiques et politiques étaient profondes.

Les Revendications pour l’Égalité

Dès la fin du XIXe siècle, des voix s’élèvent dans ces territoires pour réclamer l’égalité des droits. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de décolonisation et de reconstruction, ces revendications prennent une nouvelle ampleur.

La Loi du 19 Mars 1946 : Une Réforme Majeure

Les Artisans de la Départementalisation

Portée par des figures comme Aimé Césaire, député de la Martinique, et Léopold Bissol, député de la Guadeloupe, la loi du 19 mars 1946 est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale constituante. Elle vise à transformer les "vieilles colonies" en départements français, avec les mêmes droits et obligations que ceux de la métropole.

Les Objectifs de la Réforme

La départementalisation a pour but de mettre fin aux discriminations et de moderniser ces territoires. Elle prévoit une égalité juridique, sociale et économique, ainsi qu’une intégration renforcée à la République française.

Les Défis de la Départementalisation

Les Retards dans la Mise en Œuvre

Malgré les bonnes intentions, la mise en œuvre de la réforme est lente et incomplète. Les infrastructures, l’éducation et les services publics restent longtemps en retard par rapport à la métropole.

Les Débats sur l’Identité et l’Autonomie

La départementalisation suscite des débats complexes sur l’identité culturelle et politique de ces territoires. Certains y voient une avancée vers l’égalité, tandis que d’autres critiquent une forme de néocolonialisme et réclament plus d’autonomie.

Les Conséquences à Long Terme

Les Progrès Socio-Économiques

Au fil des décennies, la départementalisation a permis des avancées significatives, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Les habitants de ces départements bénéficient désormais des mêmes droits sociaux que les métropolitains.

Les Défis Persistants

Cependant, des inégalités persistent, notamment en matière de développement économique et de chômage. Les débats sur le statut de ces territoires, entre intégration et autonomie, restent d’actualité.

Naissance des Départements d’Outre-Mer Français

Le 19 mars 1946 est une date charnière dans l’histoire des territoires français d’outre-mer. La départementalisation a marqué un pas vers l’égalité, mais elle a aussi révélé les limites d’une intégration parfois mal adaptée aux réalités locales. Aujourd’hui, ces départements continuent de chercher leur place au sein de la République française.

Le 28 février 1922 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte : la fin du protectorat britannique et la proclamation de l'indépendance du pays. Cet événement, bien que symbolique, ouvre la voie à une nouvelle ère pour l'Égypte, tout en laissant persister des tensions avec la puissance coloniale. Cet article explore les circonstances de cette déclaration, ses implications politiques et son impact sur l'avenir de l'Égypte.

L'Égypte sous domination britannique

L'occupation britannique

Depuis 1882, l'Égypte est sous occupation britannique, bien qu'officiellement elle reste une province de l'Empire ottoman. Les Britanniques contrôlent les affaires étrangères, l'armée et les finances du pays, justifiant leur présence par la nécessité de protéger le canal de Suez, une voie stratégique pour le commerce mondial.

La Première Guerre mondiale et le protectorat

En 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne impose un protectorat formel sur l'Égypte, mettant fin à la suzeraineté ottomane. Cette décision suscite des frustrations croissantes parmi les Égyptiens, qui aspirent à l'autodétermination.

La montée du nationalisme égyptien

La révolution de 1919

En 1919, une révolte populaire éclate en Égypte, menée par des figures comme Saad Zaghloul et le parti Wafd. Les Égyptiens réclament l'indépendance et la fin de l'occupation britannique. Bien que la révolte soit réprimée, elle marque un réveil nationaliste et force les Britanniques à reconsidérer leur position.

Les négociations et les concessions

Face à la pression internationale et aux troubles internes, la Grande-Bretagne entame des négociations avec les nationalistes égyptiens. En 1922, elle décide de mettre fin au protectorat tout en conservant des droits importants, notamment sur la défense et le canal de Suez.

La déclaration d'indépendance de 1922 : Une indépendance limitée

La proclamation du 28 février

Le 28 février 1922, la Grande-Bretagne proclame officiellement l'indépendance de l'Égypte. Le sultan Fouad Ier devient roi, et le pays adopte une monarchie constitutionnelle. Cependant, cette indépendance est partielle, car les Britanniques conservent le contrôle de plusieurs domaines clés.

Les "quatre réserves" britanniques

Dans sa déclaration, la Grande-Bretagne impose quatre réserves : la sécurité des communications impériales (notamment le canal de Suez), la défense de l'Égypte contre les agressions étrangères, la protection des intérêts étrangers et des minorités, et le Soudan anglo-égyptien. Ces réserves limitent considérablement la souveraineté égyptienne.

L'impact de l'indépendance : Entre espoirs et désillusions

Une avancée symbolique

Pour de nombreux Égyptiens, la fin du protectorat est une victoire symbolique et une étape vers une véritable indépendance. Elle renforce le sentiment national et inspire d'autres mouvements anticoloniaux dans la région.

Des tensions persistantes

Malgré cette proclamation, les relations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne restent tendues. Les Égyptiens continuent de réclamer une indépendance totale, notamment concernant le contrôle du canal de Suez et du Soudan. Ces tensions culmineront avec la révolution de 1952 et la montée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser.

L'héritage de 1922 : Une étape vers la souveraineté

Un pas vers la modernité

La fin du protectorat en 1922 marque le début d'une période de modernisation et de réformes en Égypte. Le pays développe ses institutions politiques, économiques et culturelles, tout en cherchant à affirmer son identité nationale.

Un rappel des luttes anticoloniales

L'indépendance de 1922 reste un symbole des luttes anticoloniales et de la quête de liberté des peuples opprimés. Elle inspire d'autres nations à revendiquer leur droit à l'autodétermination.

Un Pas Vers la Liberté

La fin du protectorat britannique sur l'Égypte en 1922 est un événement charnière dans l'histoire du pays. Bien que l'indépendance soit limitée, elle représente une étape cruciale vers la souveraineté et la reconnaissance internationale. Cet épisode rappelle la complexité des relations coloniales et la résilience des peuples dans leur quête de liberté.

L'année 1947 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Inde. Cette année-là, Lord Mountbatten est nommé Vice-Roi des Indes, un rôle qui allait le placer au cœur des événements menant à l'indépendance de l'Inde et à la partition du sous-continent. Cet article explore les circonstances de sa nomination, ses actions et les conséquences de son mandat sur l'histoire moderne de l'Inde et du Pakistan.

La nomination de Lord Mountbatten

Une nomination stratégique

Après des décennies de lutte pour l'indépendance, l'Inde britannique était à un carrefour critique en 1947. Les tensions entre les communautés hindoue et musulmane, ainsi que la pression croissante pour l'indépendance, ont conduit le gouvernement britannique à envisager une transition rapide du pouvoir.

Le choix de Lord Mountbatten

Lord Mountbatten, un cousin du roi George VI et un officier naval distingué, a été choisi pour succéder à Lord Wavell en tant que Vice-Roi des Indes. Sa nomination a été motivée par son charisme, son expérience militaire et sa capacité à naviguer dans des eaux politiques tumultueuses.

Les actions de Lord Mountbatten

Accélération vers l'indépendance

Dès son arrivée, Lord Mountbatten a reconnu l'urgence de la situation. Il a rapidement conclu que la partition était inévitable et a travaillé à accélérer le processus d'indépendance, fixant initialement la date au 30 juin 1948, puis la avançant au 15 août 1947.

La partition et ses conséquences

La partition des Indes en deux nations indépendantes, l'Inde et le Pakistan, a été marquée par des violences massives et des déplacements de population. Lord Mountbatten a été critiqué pour la rapidité avec laquelle la partition a été mise en œuvre, ce qui a exacerbé les tensions communautaires.

L'héritage de Lord Mountbatten

Évaluations contradictoires

L'héritage de Lord Mountbatten en tant que Vice-Roi des Indes est sujet à débat. Certains le voient comme un facilitateur nécessaire de l'indépendance, tandis que d'autres critiquent sa gestion de la partition et les souffrances qu'elle a engendrées.

Impact sur les relations indo-pakistanaises

Les décisions prises par Lord Mountbatten en 1947 continuent d'influencer les relations entre l'Inde et le Pakistan, avec des répercussions sur la politique, la culture et la société dans les deux pays.

Un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde

Lord Mountbatten a joué un rôle central dans un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde. Sa gestion de la transition vers l'indépendance et la partition reste un sujet de discussion et d'analyse parmi les historiens et les politologues. Son mandat en tant que Vice-Roi des Indes est une étude fascinante des complexités du leadership en temps de crise.

Le 30 janvier 1948, l’Inde et le monde entier sont secoués par un événement tragique : l’assassinat de Mahatma Gandhi, figure emblématique de la non-violence et de la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Alors que le pays vient tout juste d’accéder à l’indépendance, la mort de Gandhi plonge la nation dans le deuil et soulève des questions profondes sur l’avenir de la paix et de l’unité en Inde. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences et l’héritage laissé par Gandhi.

Le Contexte Politique et Social en Inde

L’Indépendance de l’Inde et la Partition

En août 1947, l’Inde obtient son indépendance après des décennies de lutte contre la domination britannique. Cependant, cette indépendance s’accompagne de la partition du pays, donnant naissance à deux États distincts : l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition provoque des violences intercommunautaires massives, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

Le Rôle de Gandhi dans la Période Post-Indépendance

Malgré l’indépendance, Gandhi continue de prôner la paix et l’unité entre les communautés hindoues et musulmanes. Il s’oppose fermement aux violences et entreprend des jeûnes pour apaiser les tensions. Cependant, ses positions en faveur des musulmans lui valent l’hostilité de certains extrémistes hindous.

L’Assassinat de Gandhi

Les Circonstances de l’Attentat

Le 30 janvier 1948, alors qu’il se rend à une prière publique à New Delhi, Gandhi est assassiné par Nathuram Godse, un nationaliste hindou radical. Godse, membre d’un groupe extrémiste, reproche à Gandhi sa tolérance envers les musulmans et sa politique de non-violence, qu’il considère comme une faiblesse.

Les Motivations de l’Assassin

Nathuram Godse et ses complices estiment que Gandhi a trahi la cause hindoue en soutenant la partition et en défendant les droits des musulmans. Pour eux, l’assassinat est un acte politique destiné à éliminer un obstacle à leur vision d’une Inde exclusivement hindoue.

Les Réactions à l’Assassinat

La mort de Gandhi provoque une onde de choc en Inde et dans le monde entier. Des millions de personnes pleurent la disparition de celui qu’ils appelaient affectueusement le « Mahatma » (la grande âme). Le gouvernement indien déclare un deuil national, et des funérailles grandioses sont organisées.

Les Conséquences de l’Assassinat de Ghandhi

L’Impact sur l’Unité Nationale

L’assassinat de Gandhi met en lumière les divisions profondes qui traversent la société indienne. Bien que sa mort renforce temporairement le sentiment d’unité, les tensions communautaires persistent et continuent de menacer la stabilité du pays.

Le Procès des Assassins

Nathuram Godse et son complice Narayan Apte sont jugés et condamnés à mort. Leur procès révèle l’existence d’un réseau d’extrémistes hindous déterminés à éliminer ceux qu’ils considèrent comme des traîtres à la cause nationale.

L’Héritage de Gandhi

Malgré sa mort, l’héritage de Gandhi reste vivant. Sa philosophie de la non-violence (ahimsa) et son engagement en faveur de la justice sociale continuent d’inspirer des mouvements pacifistes à travers le monde, notamment celui de Martin Luther King aux États-Unis et de Nelson Mandela en Afrique du Sud.

Un Apôtre de la Non-Violence

L’assassinat de Mahatma Gandhi le 30 janvier 1948 est une tragédie qui marque un tournant dans l’histoire de l’Inde. En éliminant l’apôtre de la non-violence, ses assassins ont tenté de faire taire une voix puissante pour la paix et l’unité. Pourtant, l’héritage de Gandhi perdure, rappelant au monde que la lutte pour la justice et la liberté ne peut se faire sans compassion et respect de l’humanité.

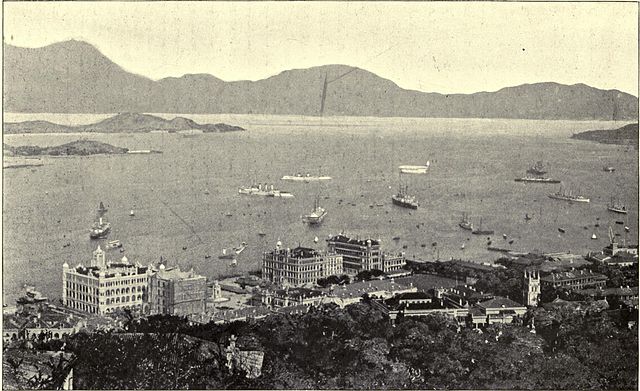

L’année 1840 marque un tournant décisif dans l’histoire de Hong Kong avec sa première occupation par la Grande-Bretagne. Cet événement s’inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre l’Empire britannique et la Chine des Qing, exacerbées par le commerce de l’opium. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette occupation qui allait profondément transformer la région.

Le Contexte de l’Occupation

La Guerre de l’Opium : Une escalade des tensions

Depuis le début du XIXe siècle, le commerce de l’opium constitue une source de conflit entre la Grande-Bretagne et la Chine. Les Britanniques, soucieux d’équilibrer leur balance commerciale avec l’Empire du Milieu, exportent massivement de l’opium en Chine. Face aux ravages causés par cette drogue sur la population, l’empereur Daoguang tente de mettre fin à ce commerce illégal, ce qui entraîne une réaction militaire britannique.

L’Intérêt Stratégique de Hong Kong

Située à l’entrée de la mer de Chine méridionale, l’île de Hong Kong attire l’attention britannique en raison de sa position géographique stratégique. Pour l’Empire britannique, elle représente un avant-poste idéal pour sécuriser ses intérêts commerciaux en Asie et renforcer son emprise dans la région.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Intervention Militaire Britannique

En juin 1840, la flotte britannique arrive dans les eaux chinoises et lance une série d’opérations militaires contre les forces Qing. La supériorité navale britannique permet une avancée rapide, forçant les autorités chinoises à négocier.

La Prise de Hong Kong

En janvier 1841, les Britanniques s’emparent officiellement de Hong Kong après un accord provisoire conclu entre le commodore James Bremer et le représentant impérial chinois, Qishan. L’île est utilisée comme base navale et port franc pour les Britanniques, marquant ainsi le début de son importance stratégique.

Les Conséquences de l’Occupation

Le Traité de Nankin (1842) et la Cession Officielle

L’occupation temporaire de Hong Kong est confirmée en 1842 par le traité de Nankin, mettant officiellement fin à la Première Guerre de l’Opium. Ce traité impose d’importantes concessions à la Chine, dont la cession définitive de Hong Kong à la Grande-Bretagne.

L’Impact sur Hong Kong et la Chine

L’occupation de Hong Kong ouvre la voie à une transformation radicale de l’île, qui deviendra un centre commercial majeur sous domination britannique. Pour la Chine, cet épisode marque le début d’une série d’humiliations face aux puissances occidentales, fragilisant davantage la dynastie Qing.

L'Avènement Colonial

La première occupation de Hong Kong par la Grande-Bretagne en 1840 est un événement clé dans l’histoire de la région et des relations sino-britanniques. Ce moment marque non seulement le début d’une ère coloniale qui durera plus d’un siècle, mais aussi un changement géopolitique majeur en Asie de l’Est. Aujourd’hui encore, l’héritage de cette période continue d’influencer l’identité et l’histoire de Hong Kong.

Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la Guerre d’Indochine, un conflit qui oppose la France aux forces indépendantistes vietnamiennes menées par le Viet Minh. Ce conflit, qui s’inscrit dans le contexte global de la décolonisation et de la montée des tensions idéologiques après la Seconde Guerre mondiale, est un tournant décisif pour l’histoire du Vietnam et des empires coloniaux. Cet article revient sur les causes profondes de cette guerre, son déclenchement et les premières étapes de l’affrontement.

Contexte historique : la situation en Indochine avant 1946

La domination coloniale française

Depuis la fin du XIXᵉ siècle, l’Indochine française regroupait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La colonisation, marquée par une exploitation économique intense et des inégalités sociales, avait suscité des mouvements de résistance dès le début du XXᵉ siècle.

La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine fut occupée par le Japon, affaiblissant l’autorité française. Après la capitulation japonaise en 1945, le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, proclama l’indépendance du Vietnam, créant une situation de confrontation avec la France, désireuse de rétablir son autorité coloniale.

Le déclenchement du conflit : décembre 1946

Les tensions grandissantes

À la fin de 1946, les négociations entre la France et le Viet Minh échouèrent. La France souhaitait une autonomie limitée pour le Vietnam au sein de l’Union française, tandis que le Viet Minh exigeait une indépendance totale. Les tensions s’intensifièrent à Hanoi, où des incidents violents éclatèrent entre les deux camps.

Le bombardement de Haiphong

En novembre 1946, un affrontement dans le port de Haiphong conduisit à un bombardement massif par la marine française, causant des milliers de morts parmi la population vietnamienne. Cet événement marqua un point de non-retour et alimenta la colère du Viet Minh.

Le 19 décembre 1946 : le début des hostilités

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, le Viet Minh lança une attaque surprise contre les positions françaises à Hanoi. Ce soulèvement armé marqua le début officiel de la guerre d’Indochine, qui allait durer près de huit ans.

Les enjeux du conflit : indépendance et idéologies

Un combat pour l’indépendance nationale

Pour le Viet Minh, cette guerre était avant tout une lutte pour libérer le pays du joug colonial. Elle s’inscrivait dans une aspiration plus large des peuples colonisés à l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale.

Une guerre dans un contexte global

Le conflit prit rapidement une dimension idéologique. Soutenu par l’Union soviétique et la Chine communiste, le Viet Minh devint un acteur clé de la lutte entre le bloc occidental et le bloc communiste. Pour la France, la guerre en Indochine s’inscrivait dans la défense de son empire et la lutte contre l’expansion du communisme en Asie.

Les premières étapes de la guerre

La stratégie du Viet Minh

Face à une armée française mieux équipée, le Viet Minh adopta une stratégie de guerre asymétrique, combinant guérilla et mobilisation de la population. Cette approche s’appuyait sur une connaissance approfondie du terrain et une détermination sans faille.

La réponse française

La France, de son côté, déploya d’importants moyens militaires pour tenter de reprendre le contrôle des zones occupées par le Viet Minh. Cependant, elle se heurta rapidement à une résistance acharnée et à des difficultés logistiques dans un territoire vaste et complexe.

Conséquences immédiates du déclenchement

Un conflit qui s’enlise

Dès les premières années, la guerre d’Indochine s’annonça comme un conflit long et coûteux. Les pertes humaines et financières s’accumulèrent des deux côtés, sans qu’aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif.

Une implication internationale croissante

Le déclenchement de la guerre attira l’attention des puissances internationales, notamment les États-Unis, préoccupés par la montée du communisme en Asie. Bien qu’initialement en retrait, leur soutien à la France allait croissant au fil des années.

Les origines d’un conflit majeur

Le déclenchement de la guerre d’Indochine en 1946 marqua le début d’un conflit complexe, mêlant luttes d’indépendance, rivalités idéologiques et enjeux géopolitiques. Si les premières années furent marquées par une intensité militaire croissante, le conflit allait profondément transformer l’histoire du Vietnam et annoncer de nouvelles dynamiques dans la décolonisation mondiale.

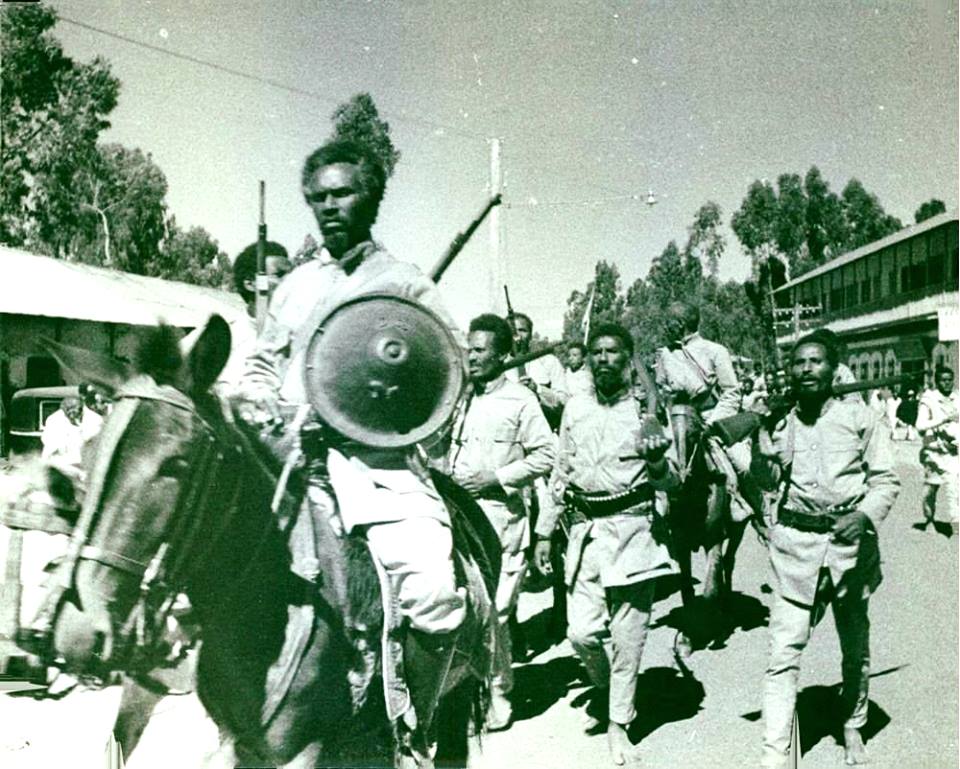

Le 3 octobre 1935, l’Italie fasciste de Benito Mussolini envahissait l’Éthiopie, un acte qui violait ouvertement les principes de paix et de coopération internationale. Face à cette agression, la Société des Nations (SDN) adopta des sanctions économiques contre l’Italie. Ce moment crucial illustre à la fois la volonté d’agir pour la paix et les limites d’une organisation internationale naissante. Revenons sur les événements, les sanctions décrétées et leurs répercussions.

Contexte historique : l’Éthiopie, cible de l’expansion italienne

Les ambitions coloniales de Mussolini

Depuis son arrivée au pouvoir en 1922, Mussolini cherchait à redonner à l’Italie une place dominante sur la scène mondiale. L’invasion de l’Éthiopie, dernier État africain indépendant, s’inscrivait dans son projet de créer un nouvel empire colonial.

Une guerre préparée de longue date

L’Italie avait déjà tenté de conquérir l’Éthiopie à la fin du XIXᵉ siècle, mais la défaite à la bataille d’Adoua (1896) restait une humiliation nationale. En 1935, Mussolini mobilisa une armée massive, justifiant l’invasion par des prétextes territoriaux et des tensions frontalières.

La réponse de la Société des Nations : des sanctions inédites

Une condamnation unanime

En tant que membre de la Société des Nations, l’Italie était tenue de respecter le pacte garantissant la souveraineté des États membres. L’agression contre l’Éthiopie fut immédiatement dénoncée par la SDN, qui qualifia cet acte de violation flagrante du droit international.

Les sanctions économiques

Le 7 octobre 1935, la SDN décréta une série de sanctions économiques contre l’Italie :

-Interdiction des exportations vers l’Italie, notamment de biens stratégiques comme le fer, le charbon et le caoutchouc.

- Blocage des crédits internationaux destinés à financer l’effort de guerre italien.

- Suspension des échanges commerciaux avec les membres de la SDN.

Cependant, des ressources cruciales comme le pétrole ne furent pas incluses dans les sanctions, limitant leur efficacité.

Les limites des sanctions et leurs conséquences

Un échec de la dissuasion

Malgré ces sanctions, l’Italie poursuivit son invasion, capturant Addis-Abeba en mai 1936 et annexant officiellement l’Éthiopie. Le manque d’unité des grandes puissances, comme la France et le Royaume-Uni, affaiblit les mesures. Par crainte de pousser Mussolini dans les bras d’Hitler, elles hésitèrent à adopter des mesures plus strictes.

Une défaite pour la SDN

L’incapacité de la SDN à empêcher l’annexion de l’Éthiopie mit en lumière ses faiblesses structurelles. Dépourvue de forces armées et dépendante de la coopération de ses membres, elle ne put contraindre l’Italie à respecter ses engagements.

Les répercussions internationales

Une montée des tensions en Europe

La faiblesse de la SDN face à l’Italie envoya un signal inquiétant à d’autres régimes autoritaires, notamment l’Allemagne nazie. Adolf Hitler en profita pour intensifier ses ambitions territoriales, convaincu que les démocraties européennes manquaient de volonté d’agir.

La question éthiopienne

Bien que l’Éthiopie ait été annexée, l’empereur Hailé Sélassié continua de plaider la cause de son pays. Son discours à la SDN en juin 1936 fut un appel à la justice et un avertissement sur les dangers de l’inaction internationale face à l’agression.

Un héritage complexe : les leçons de l’Éthiopie

Les limites de la diplomatie collective

L’épisode éthiopien souligna l’importance d’une coopération internationale forte, mais aussi les obstacles posés par les intérêts nationaux divergents. Ce fut une leçon amère pour la SDN, dont l’efficacité fut remise en question.

Un précédent pour les institutions futures

L’échec de la SDN à empêcher l’invasion de l’Éthiopie renforça la volonté de créer des structures internationales plus robustes après la Seconde Guerre mondiale, comme l’Organisation des Nations unies (ONU).

Un défi pour la Société des Nations

La décision de la Société des Nations de sanctionner l’Italie après l’invasion de l’Éthiopie fut une première tentative de défense collective du droit international. Toutefois, son incapacité à faire respecter ces sanctions souligna les limites d’une organisation sans moyens coercitifs. Cet épisode marqua un tournant dans l’histoire des relations internationales et reste un rappel des défis de la coopération mondiale face à l’agression.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

e 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine, surprit le monde entier en se proclamant empereur de son propre pays. Cette décision, marquée par un coup d’État politique et une volonté d’établir une monarchie, allait non seulement redéfinir l’histoire de la Centrafrique, mais aussi marquer une période de tensions politiques et de scandales. Cet article explore l'ascension de Bokassa, les raisons derrière son auto-proclamation et les conséquences dramatiques de son empire éphémère.

L'Ascension de Jean-Bédel Bokassa

Jean-Bédel Bokassa, militaire de formation, avait pris le pouvoir en 1966 après un coup d’État qui renversa le président David Dacko. Après sa prise de pouvoir, Bokassa adopta une politique autocratique et chercha à renforcer son autorité au sein du pays. Son ambition ne cessa de croître, et au fil des années, il mit en place un régime dictatorial de plus en plus personnel et centralisé.

Du Coup d'État à la Présidence

Avant de se proclamer empereur, Bokassa avait déjà exercé une forte influence en tant que président. Son gouvernement, bien qu’initialement salué pour sa stabilité et ses réformes, devint rapidement marqué par des actes de répression, des violations des droits humains et des manœuvres politiques brutales. Toutefois, sa volonté de faire de la Centrafrique un modèle de prospérité pour l'Afrique centrale influença ses décisions.

Le Rêve d'une Monarchie

Au début des années 1970, Bokassa se mit à développer une vision grandiose de son rôle. Il rêvait d’une monarchie impériale, inspirée par les anciens empires d’Afrique et d’Europe. Sa popularité commença à décroître à cause des pressions internationales et des critiques internes, mais cette vision impériale ne cessa de le hanter.

L'Auto-Proclamation du "Empereur Bokassa Ier"

Le 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa annonça sa décision de se proclamer empereur de la République centrafricaine. Ce fut un coup de théâtre, marquant l’apogée de son pouvoir personnel. Il revêtit des vêtements impériaux et régna sous le nom d'Empereur Bokassa Ier, mettant en place une cérémonie de couronnement digne des plus grands monarques de l’histoire.

Le Couronnement Impérial

Le couronnement de Bokassa, qui coûta des millions de dollars, fut un événement fastueux et controversé. Le budget de la cérémonie, largement financé par des fonds publics, provoqua des critiques sur le luxe extravagant de l'événement, tandis que des milliers de Centrafricains vivaient dans une grande pauvreté. La cérémonie fut marquée par la présence de nombreux dignitaires étrangers, renforçant ainsi l’aspect international de l’ambition de Bokassa.

Le Symbolisme de l'Empire

L’auto-proclamation de Bokassa visait à établir un symbole fort, celui d’une nation grande et unifiée, mais il fut également perçu comme une tentative désespérée de légitimer son autorité face à une opposition croissante. Il affirmait que la monarchie impériale offrirait à la Centrafrique une place unique dans l’histoire de l’Afrique.

La Chute de l'Empire de Bokassa

L’Empire de Bokassa ne dura que quelques années. En 1979, son régime fut renversé par une intervention militaire française, après une série de crises politiques internes et de rébellions contre sa dictature. Son départ marqua la fin de son empire autoproclamé, mais aussi un tournant dans l’histoire de la Centrafrique.

L'Intervention Française et la Fin du Règne

En 1979, les rébellions internes et la pression internationale contraignirent Bokassa à fuir le pays. La France, alors alliée de Bokassa, intervint militairement pour restaurer le gouvernement de son prédécesseur, David Dacko. L’armée française mit fin à l’empire de Bokassa, et ce dernier s'exila en Côte d'Ivoire.

Un Héritage Controversé

Bien que son règne ait été court et marquée par des scandales, tels que des accusations de crimes de guerre et de malversations financières, Bokassa demeure une figure controversée. Son auto-proclame empereur et ses ambitions impériales restent un symbole d’un pouvoir personnel démesuré et d’un échec politique qui a profondément marqué l’histoire de la Centrafrique.

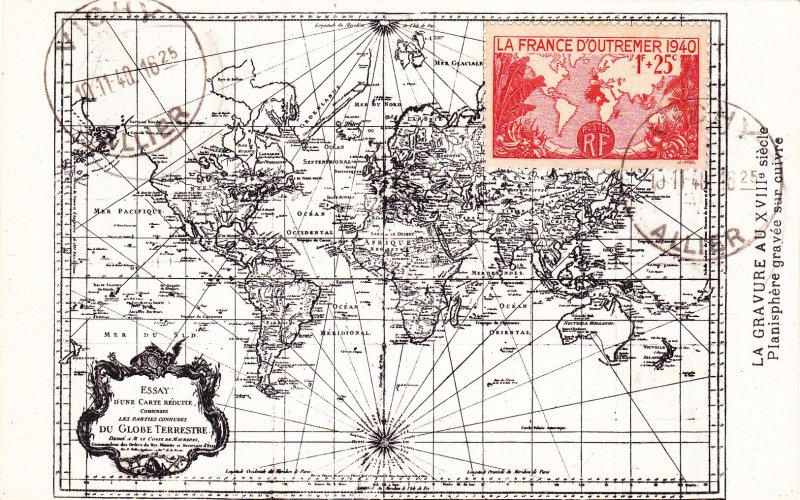

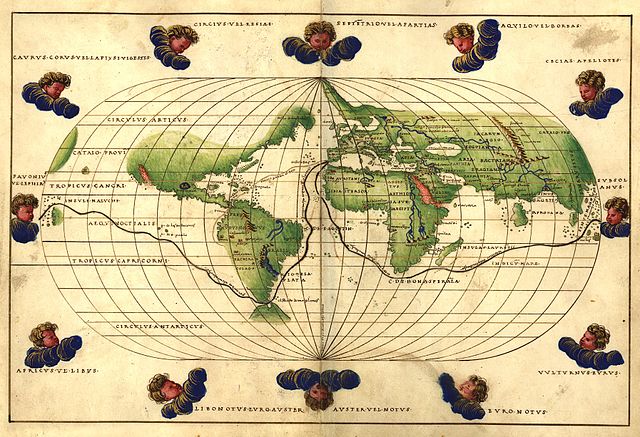

En 1519, l'explorateur portugais Fernand de Magellan lance l'une des expéditions maritimes les plus audacieuses de l'histoire : un périple sans précédent à travers des océans inconnus et des continents inexplorés. Son objectif ? Trouver une route vers les Indes en naviguant vers l'ouest, contournant l'Afrique et ses eaux tumultueuses. Ce voyage monumental, bien qu'inachevé, va marquer un tournant dans la cartographie mondiale et ouvrir la voie aux grandes découvertes géographiques de l'époque.

L'Appel de l'Aventure

Les Motivations de Magellan

Magellan, un homme de mer expérimenté, a toujours rêvé d'une aventure qui changerait le cours de l'histoire. Confronté à l'hostilité de la cour portugaise, il trouve une nouvelle opportunité en Espagne, où il obtient le soutien de Charles Ier pour partir à la recherche d'une route maritime vers les Moluques. La recherche des épices, précieuses marchandises de l'Asie, devient le principal moteur de cette expéditions.

Le Rôle de l'Empire Espagnol

L'Espagne, en pleine expansion coloniale, cherche à étendre son influence commerciale en Asie. Ce besoin d'accroître ses routes commerciales et de contrer les ambitions portugaises en Asie fait de l'expédition de Magellan une mission d'une importance capitale.

Le Voyage à Travers les Mers Inconnues

La Traversée de l'Atlantique

Magellan et ses cinq navires quittent le port de Séville en septembre 1519. Les premiers mois sont marqués par des tempêtes violentes et des conflits internes, mais l'expédition continue sa traversée de l'Atlantique, en direction du continent sud-américain.

La Découverte du Détroit de Magellan

Arrivé au sud de l'Amérique, Magellan découvre un passage qui, aujourd'hui encore, porte son nom : le détroit de Magellan. Ce passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique devient la clé de sa route vers l'Asie. Une aventure périlleuse, marquée par des conditions météorologiques extrêmes et la fatigue de l'équipage.

Le Pacifique, un Défi Inimaginable

La Traversée du Pacifique

Après avoir franchi le détroit, Magellan se lance dans la traversée de l'immense océan Pacifique. Le voyage devient une lutte pour la survie, avec des provisions qui s'amenuisent, et des hommes de plus en plus désespérés face à la soif et à la famine.

La Découverte des Philippines

En 1521, l'expédition arrive enfin aux Philippines, une terre encore inconnue des Européens. Cependant, ce qui devait être une escale de réapprovisionnement va se transformer en tragédie lorsque Magellan, engagé dans un conflit local, trouve la mort dans une bataille contre les indigènes de l'île de Mactan.

L'Héritage du Voyage de Magellan

La Continuité de l'Expéditions

Bien que Magellan ne survive pas à son propre voyage, son nom reste gravé dans l'histoire. Son lieutenant, Juan Sebastián Elcano, prend la tête de l'expédition et mène les navires restants jusqu'aux Moluques, puis retourne en Espagne. En 1522, l'expédition, bien qu'en grande partie décimée, revient en Espagne après avoir fait le tour du monde, accomplissant ce que Magellan n'a pas pu voir.

L'Impact sur la Cartographie et le Commerce

Le voyage de Magellan et de ses hommes ne fut pas seulement un exploit héroïque mais également un bouleversement dans la compréhension géographique de la planète. L’expédition prouve la sphéricité de la Terre et apporte des informations précieuses pour les cartes maritimes, tout en ouvrant de nouvelles routes commerciales avec l'Asie.

Voyage Épique de Magellan

Le voyage de Magellan, malgré ses difficultés et la mort prématurée de son leader, reste une des aventures les plus importantes de l’histoire des explorations. Il démontre la ténacité humaine et la quête incessante de nouveaux horizons, et demeure un symbole de courage et de persévérance dans l’adversité.

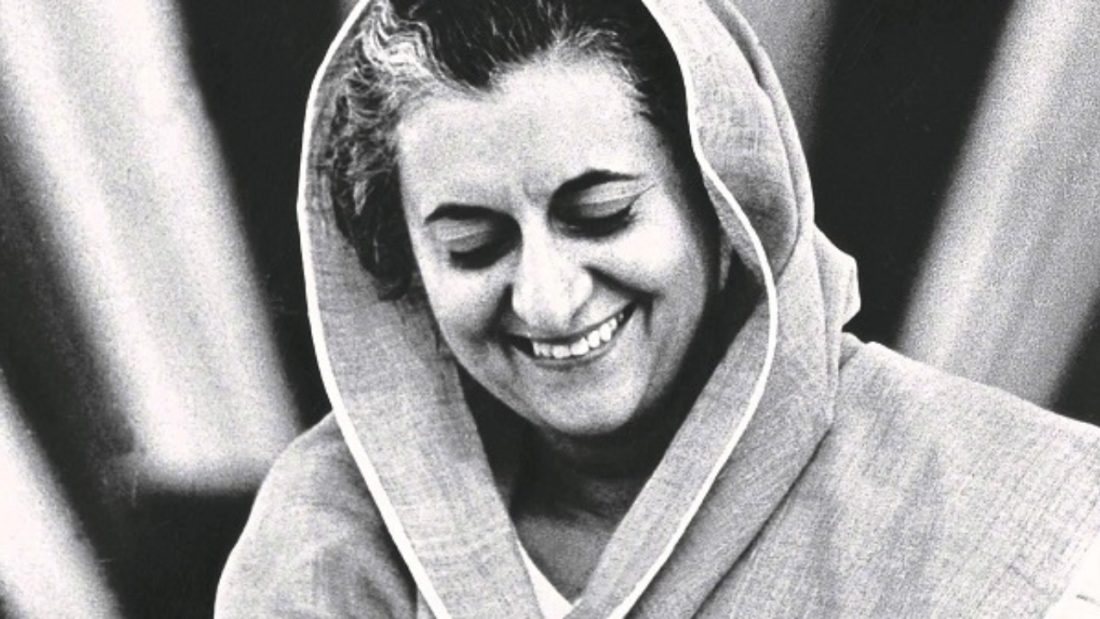

Indira Gandhi, figure emblématique de la politique indienne, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire contemporaine. Née le 19 novembre 1917, elle a marqué son époque par son audace et son dévouement envers l’Inde. Première femme à occuper le poste de Premier ministre dans son pays, son parcours est jalonné de réussites éclatantes et de défis titanesques.

Les Racines d’une Destinée

Une enfance au cœur de l’histoire

Indira Priyadarshini Gandhi voit le jour dans une famille profondément engagée dans la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Fille de Jawaharlal Nehru, elle est très tôt plongée dans un environnement où la politique et les idéaux nationalistes sont omniprésents.

Formation et influence familiale

Après des études en Inde et à l’étranger, notamment à l’Université d’Oxford, Indira développe une conscience politique aiguisée. Son éducation et ses expériences façonnent une femme prête à affronter les complexités de la scène politique mondiale.

L’Ascension Politique

De l’ombre à la lumière

Indira débute en tant que proche conseillère de son père, Jawaharlal Nehru, alors Premier ministre. Après son décès en 1964, elle rejoint le gouvernement en tant que ministre de l’Information et de la Radiodiffusion. Sa détermination et son charisme lui permettent de gravir les échelons rapidement.

Premier mandat en tant que Premier ministre de l'Inde

En 1966, Indira Gandhi devient la première femme Premier ministre de l’Inde. Son mandat est marqué par des réformes audacieuses, telles que la nationalisation des banques et la promotion de la "Révolution Verte" pour assurer l’autosuffisance alimentaire du pays.

Épreuves et Controverses

L’état d’urgence : une période sombre

L’un des épisodes les plus controversés de sa carrière survient en 1975 lorsqu’elle déclare l’état d’urgence. Cette période, bien que marquée par des réformes significatives, soulève des critiques pour la suspension des libertés civiles et les abus de pouvoir.

Un retour triomphal

Malgré sa défaite aux élections de 1977, Indira Gandhi revient au pouvoir en 1980, démontrant une résilience politique remarquable. Cependant, son second mandat est confronté à des défis sécuritaires, notamment les tensions au Pendjab.

Un Héritage Immortel

Un assassinat tragique

Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par ses gardes du corps, un événement qui plonge le pays dans une période de deuil et de violence. Son décès marque la fin d’une ère, mais son héritage perdure.

Un symbole de leadership

Indira Gandhi demeure un symbole de force et de détermination. Ses politiques et sa vision continuent d’influencer la politique indienne et inspirent de nombreuses générations à travers le monde.

Portrait d’une Femme de Pouvoir

Indira Gandhi, par son courage et sa vision, a transformé l’Inde et marqué l’histoire mondiale. Ses choix, parfois controversés, témoignent de la complexité du leadership dans un pays en pleine mutation. Indira reste une figure incontournable, dont la vie est une leçon de résilience et de service public.

En 1962, à la suite de la fin de la guerre d’Algérie et de la signature des Accords d'Évian, plus d'un million de personnes d'origine européenne, appelées pieds-noirs, fuient l’Algérie. Ce déplacement massif est le résultat d'un climat de violence et d'incertitude dans un pays en pleine mutation politique. L’exode des pieds-noirs constitue un chapitre douloureux pour les familles concernées, mais aussi pour la France, qui doit alors accueillir une population déracinée. Cet article explore les causes, les défis, et l'héritage de cet exode.

Contexte historique et causes de l’exode

La colonisation de l'Algérie et l'installation des Européens

La colonisation française de l’Algérie débute en 1830, et au fil des décennies, des milliers d’Européens, principalement français, espagnols, et italiens, s'installent dans le pays. Ces colons, qui forment la communauté des pieds-noirs, construisent des vies et développent une culture spécifique, marquée par une identité franco-algérienne. Cependant, leur présence est perçue comme un symbole de domination par la majorité algérienne, générant tensions et ressentiments.

Le déclenchement de la guerre d’Algérie en 1954

En 1954, les tensions éclatent avec le début de la guerre d'Algérie, un conflit de décolonisation qui oppose le Front de libération nationale (FLN) aux forces françaises. La guerre devient rapidement violente et meurtrière, marquée par des attentats, des combats, et des répressions. La communauté des pieds-noirs est prise au milieu de ce conflit, oscillant entre leur attachement à la France et leur statut de colons dans un pays en quête d’indépendance.

Les Accords d’Évian et l’indépendance de l’Algérie en 1962

Après huit années de guerre, la France et le FLN signent les Accords d’Évian en mars 1962, mettant fin aux hostilités et ouvrant la voie à l’indépendance de l’Algérie. Cependant, cette indépendance suscite des inquiétudes chez les pieds-noirs, qui craignent pour leur sécurité dans un pays où les hostilités envers les Européens sont encore vives. Face à l’incertitude, la majorité décide de quitter l'Algérie.

L'exode massif de 1962

La "valise ou le cercueil" : un départ forcé

L'expression "la valise ou le cercueil" illustre bien le choix auquel sont confrontés les pieds-noirs : partir rapidement ou risquer la violence. En effet, malgré les garanties de protection offertes dans les Accords d'Évian, la situation en Algérie se dégrade, avec des violences contre les civils européens. Les pieds-noirs, ne se sentant plus en sécurité, commencent à quitter le pays en masse.

Les conditions de départ : un voyage difficile

Le départ se fait dans des conditions chaotiques. Les familles abandonnent souvent leurs biens et leurs propriétés, emportant seulement l'essentiel dans des valises. Les ports d'Alger et d'Oran voient des milliers de personnes embarquer chaque jour pour Marseille et d’autres villes françaises. La France, peu préparée à un tel afflux, se trouve face à un défi logistique important.

L'arrivée en France : entre espoir et désillusion

À leur arrivée en France, les pieds-noirs sont accueillis avec un mélange de sympathie et d’indifférence. Les autorités françaises leur offrent un soutien, mais les moyens alloués sont souvent insuffisants. De nombreux rapatriés éprouvent un sentiment de déracinement et de marginalisation, se sentant perçus comme des étrangers dans un pays qu’ils considèrent pourtant comme le leur.

Les défis de l’intégration en France

La difficulté de trouver un logement et un emploi

L’afflux soudain de rapatriés pose des défis en matière de logement et d’emploi. Les pieds-noirs, souvent issus d'une classe moyenne en Algérie, doivent parfois accepter des emplois peu qualifiés ou temporaires pour subvenir à leurs besoins. Les gouvernements successifs mettent en place des aides et des logements temporaires, mais beaucoup de rapatriés se sentent abandonnés par l’État.

Les tensions avec la population locale

L’arrivée des pieds-noirs dans certaines régions françaises, particulièrement dans le sud, provoque des tensions avec la population locale. Ces dernières sont souvent dues à des stéréotypes et à une incompréhension mutuelle. Cependant, les pieds-noirs réussissent progressivement à s’intégrer, malgré les préjugés et les obstacles initiaux.

L'impact psychologique et culturel de l’exode

Le traumatisme du déracinement

Pour de nombreux pieds-noirs, l’exode d’Algérie représente un traumatisme durable. Le sentiment de perte de leur terre natale, d’abandon par le gouvernement français, et de déracinement laisse des traces psychologiques profondes, qui se transmettent souvent aux générations suivantes.

La préservation de l'identité et de la culture pied-noir

Malgré le traumatisme, la communauté des pieds-noirs parvient à préserver et transmettre son héritage culturel, culinaire et linguistique. Des associations se forment pour maintenir vivante la mémoire de l’Algérie française, organiser des événements commémoratifs, et perpétuer les traditions. Cette identité particulière devient une composante de la diversité culturelle française.

L’héritage de l'exode dans la société française

La reconnaissance des souffrances des rapatriés

Au fil des décennies, la France reconnaît de plus en plus la souffrance et les difficultés rencontrées par les pieds-noirs. Des lois sont votées pour offrir des compensations financières et des reconnaissances officielles aux rapatriés, bien que ces mesures soient souvent perçues comme tardives.

L’impact dans la politique et la mémoire collective

L'exode des pieds-noirs marque également la politique française, influençant les relations de la France avec ses anciennes colonies. Le souvenir de l’Algérie française et des événements douloureux liés à l'indépendance continue de susciter des débats, notamment sur le colonialisme et le devoir de mémoire.

Une histoire de déracinement et de résilience

L'exode des pieds-noirs reste un épisode marquant de l’histoire contemporaine française. Pour ceux qui l’ont vécu, c’est une période de bouleversements et de douleur, mais aussi de résilience et de reconstruction. Cet événement a façonné non seulement la communauté pied-noir elle-même, mais aussi la société française dans son ensemble, influençant les débats sur la mémoire et l’identité nationale.

L’immigration vietnamienne en France est une histoire profondément marquée par les liens historiques entre les deux pays, les vagues de migration successives et les défis d’intégration. Du colonialisme au refuge post-guerre, puis à l’installation des générations plus récentes, les travailleurs vietnamiens ont apporté des contributions significatives à la société française tout en conservant une forte identité culturelle. Cet article examine le parcours de ces travailleurs, leurs conditions de vie, les obstacles qu'ils rencontrent et leur impact sur la société française.

Origines de l'Immigration Vietnamienne en France

Les Premières Vagues sous le Colonialisme

L’immigration vietnamienne en France débute à l’époque coloniale, au XIXe siècle, lorsque le Vietnam faisait partie de l’Indochine française. Certains Vietnamiens venaient en France pour étudier ou travailler, souvent dans des conditions précaires. Beaucoup étaient recrutés comme travailleurs dans les plantations ou les usines pour répondre aux besoins économiques des colonies.

Les Travailleurs durant les Guerres Mondiales

Au cours des deux guerres mondiales, des milliers de Vietnamiens ont été recrutés pour soutenir l’effort de guerre en France, travaillant dans les usines, les chantiers et même dans les tranchées. À la fin des guerres, une partie de ces travailleurs a choisi de rester en France, constituant les premières communautés vietnamiennes sur le sol français.

L'Immigration de Réfugiés après 1975

L’Arrivée des « Boat People »

Après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, des milliers de réfugiés vietnamiens, appelés les « boat people », ont fui le régime communiste pour se réfugier en France. Ils sont souvent arrivés dans des conditions difficiles, cherchant à reconstruire leur vie dans un pays étranger.

L’installation et les Premiers Emplois

Les réfugiés vietnamiens, souvent peu qualifiés, se sont intégrés dans le secteur du travail manuel. Ils ont souvent travaillé dans des usines, des restaurants, et des chantiers de construction, s'adaptant progressivement à la vie française tout en préservant leurs traditions.

Conditions de Vie et Défis des Travailleurs Vietnamiens en France

Les Quartiers Populaires et la Cohésion Communautaire

Les Vietnamiens se sont installés dans des quartiers populaires des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Ces quartiers sont devenus des lieux de solidarité et d’entraide où la communauté a pu s’entourer de structures sociales, culturelles et économiques propres.

Le Défi de l’Intégration Culturelle et Linguistique

L’intégration a souvent été difficile pour les travailleurs vietnamiens, confrontés à des barrières linguistiques et culturelles. La seconde génération a cependant joué un rôle crucial dans le rapprochement avec la culture française, en combinant les valeurs vietnamiennes traditionnelles et la modernité française.

L’Impact et les Contributions à la Société Française

L’Entrepreneuriat et les Réussites Économiques

Beaucoup de Vietnamiens en France se sont tournés vers l'entrepreneuriat, ouvrant des restaurants, des magasins et des entreprises spécialisées. Ces commerces ont enrichi le paysage culturel et économique de la France, apportant des saveurs et des produits asiatiques dans les quartiers urbains.

Les Réussites Professionnelles et Intellectuelles

Au-delà des emplois manuels, la communauté vietnamienne en France a également vu émerger des figures dans des domaines tels que la médecine, les sciences, la politique et les arts. Ces réussites témoignent de la résilience et de l’ambition des immigrés vietnamiens et de leurs descendants.

Les Jeunes Générations et l'Évolution de l'Identité

Préserver la Culture Vietnamienne en France

Les nouvelles générations de Vietnamiens en France s’efforcent de préserver leur identité culturelle, en participant à des festivals, des associations culturelles, et en maintenant des traditions familiales. Ces efforts permettent de préserver le lien avec le Vietnam, tout en intégrant les valeurs et pratiques de la société française.

Un Identité Hybride et la Représentation dans la Société

La jeunesse vietnamienne en France développe une identité hybride, à cheval entre les cultures française et vietnamienne. Cela leur permet d’être des ambassadeurs culturels, enrichissant le multiculturalisme français et offrant un exemple de coexistence entre diverses identités culturelles.

Ont offert une richesse culturelle et économique au pays

La vie des travailleurs immigrés vietnamiens en France est une histoire d’adaptation, de résilience et de contributions durables à la société française. En s’installant en France, les Vietnamiens ont construit des vies nouvelles et offert une richesse culturelle et économique au pays. Aujourd'hui, ils font partie intégrante du tissu social français, apportant une diversité qui témoigne des valeurs de solidarité et de respect entre les cultures.

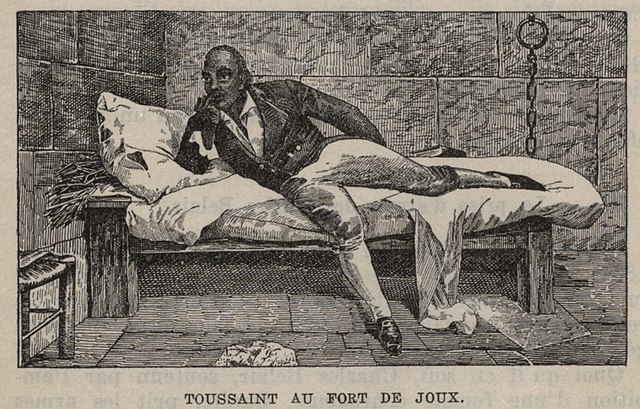

Toussaint Louverture, figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des esclaves, est souvent considéré comme le libérateur de Saint-Domingue, l'ancienne colonie française qui deviendra plus tard la première république noire indépendante au monde, Haïti. Son parcours est marqué par une détermination indéfectible à lutter contre l'esclavage et à défendre la liberté, tout en naviguant dans un contexte complexe de conflits coloniaux et de rivalités politiques. Cet article explore la vie de Toussaint Louverture, ses contributions à la révolution haïtienne, ainsi que son héritage durable.

La lutte contre l'esclavage et à défendre la liberté

La situation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle

Saint-Domingue, riche colonie française, était un des principaux producteurs de sucre et de café, reposant sur un système d'esclavage brutal. Les conditions de vie des esclaves étaient inhumaines, alimentant des tensions croissantes au sein de la population esclave et des conflits entre les différentes classes sociales.

Les influences de la Révolution française

La Révolution française de 1789, qui prônait les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, a profondément influencé les esprits à Saint-Domingue. Les idées républicaines commencent à se répandre parmi les esclaves et les affranchis, ouvrant la voie à des revendications d'émancipation.

La montée de Toussaint Louverture

Les débuts de sa carrière

Né en 1743 dans une plantation de Saint-Domingue, Toussaint Louverture est affranchi à l'âge adulte. Il acquiert une certaine éducation et devient un leader respecté au sein de la communauté des affranchis. Son charisme et ses compétences militaires le propulsent rapidement sur le devant de la scène.

Le déclenchement de la révolte

En 1791, une révolte éclate dans la colonie, marquée par des soulèvements d'esclaves. Louverture rejoint la lutte et s'impose comme un stratège militaire talentueux, menant des batailles décisives contre les forces coloniales et renforçant sa position de leader au sein du mouvement révolutionnaire.

La lutte pour l'émancipation

L'établissement du gouvernement

En 1794, la France abolit l'esclavage dans ses colonies, et Louverture est nommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Il met en place un gouvernement autonome, promouvant l'agriculture et l'industrie tout en cherchant à rétablir l'ordre après des années de conflit.

Les défis internes et externes

Malgré ses succès, Louverture doit faire face à des défis internes, notamment des rivalités avec d'autres leaders révolutionnaires, ainsi qu'à des menaces extérieures, notamment de la part de la France, de l'Espagne et des États-Unis, qui voient d'un mauvais œil son pouvoir croissant.

La chute de Louverture

L'invasion de Saint-Domingue

En 1801, Louverture décrète une nouvelle constitution qui établit un gouvernement autonome, mais cela attire l'attention de Napoléon Bonaparte, qui souhaite rétablir le contrôle français sur la colonie. En 1802, des troupes françaises envahissent Saint-Domingue, et Louverture est capturé et exilé.

La résistance et l'héritage

Malgré son exil, la lutte pour l'émancipation se poursuit. En 1804, Saint-Domingue déclare son indépendance sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, marquant la naissance d'Haïti. L'héritage de Louverture perdure, et il est célébré comme un héros national et un symbole de la lutte pour la liberté.

L'héritage de Toussaint Louverture

Un symbole de la liberté

Toussaint Louverture est désormais reconnu comme un précurseur des mouvements anticolonialistes et des luttes pour les droits civiques à travers le monde. Son rêve de liberté et d'égalité continue d'inspirer les générations futures.

La mémoire de Louverture

Des statues, des monuments et des écoles portent son nom, témoignant de son importance dans l'histoire d'Haïti et au-delà. La célébration de sa vie et de son œuvre rappelle l'importance de la lutte pour la justice sociale et l'émancipation.

Des combats pour Saint-Domingue

Toussaint Louverture est bien plus qu'un leader militaire ; il est un symbole de résistance et de lutte pour la liberté. Son héritage, marqué par ses combats pour l'émancipation des esclaves et pour la souveraineté de Saint-Domingue, continue d'influencer les luttes pour la justice et l'égalité dans le monde entier. Louverture reste une figure incontournable de l'histoire de la lutte contre l'oppression et un exemple de courage face à l'adversité.

Il y a plus de 60 ans, de nombreux pays africains ont accédé à l’indépendance après une longue période de colonisation européenne. Ce processus de décolonisation a marqué un tournant historique, libérant des nations de la domination coloniale, mais laissant également de nombreuses cicatrices et défis économiques, politiques et sociaux. Aujourd’hui, six décennies plus tard, il est essentiel d’analyser les retombées de cette période, de comprendre les réussites et les obstacles rencontrés par ces nations et d’examiner comment elles se positionnent dans le contexte global. Cet article retrace les étapes clés de la décolonisation africaine, tout en explorant les enjeux actuels liés à l’héritage de la colonisation.

Le Contexte Historique de la Colonisation

L’Afrique avant la colonisation

Avant la colonisation européenne, l’Afrique était un continent diversifié avec une multitude de royaumes, d'empires et de sociétés autonomes, dont les civilisations étaient variées et riches. Les échanges commerciaux, notamment avec le monde arabo-musulman, étaient florissants.

L’ère de la colonisation

Au XIXe siècle, lors de la Conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se sont partagé l’Afrique. Ce « partage » s’est traduit par la domination directe des territoires africains par des puissances coloniales comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal et d'autres. La colonisation a bouleversé les structures politiques, économiques et sociales des peuples africains.

Le Mouvement de Décolonisation

Les premières revendications d’indépendance

Les premières revendications de souveraineté sont apparues au début du XXe siècle, influencées par la Première Guerre mondiale et la montée du nationalisme dans les colonies. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes se sont intensifiés, soutenus par des leaders africains charismatiques tels que Kwame Nkrumah au Ghana, Léopold Sédar Senghor au Sénégal ou encore Patrice Lumumba au Congo.

Les grandes étapes de la décolonisation (1957-1965)

La décolonisation s'est accélérée dans les années 1950 et 1960. Le Ghana fut le premier pays d’Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance en 1957. Cette victoire a inspiré d'autres nations à suivre cette voie, et au début des années 1960, la plupart des pays africains avaient proclamé leur indépendance, bien que la transition n’ait pas toujours été pacifique.

La décolonisation pacifique

Certains pays ont accédé à l'indépendance de manière relativement pacifique à travers des négociations avec les puissances coloniales. Par exemple, la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur indépendance de la France en 1956, sans conflit majeur.

Les luttes armées pour l’indépendance

Dans d'autres pays, la lutte pour l'indépendance a pris la forme de conflits armés, comme en Algérie, où la guerre de libération (1954-1962) a été sanglante et longue. Le Kenya, l'Angola, et le Mozambique ont également connu des luttes violentes avant d'obtenir leur souveraineté.

Les Défis Post-Indépendance

Les difficultés économiques

Après l’indépendance, de nombreuses nations africaines ont hérité d’économies basées sur l'exportation de matières premières et des infrastructures inadaptées au développement industriel. La dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales, combinée à la faible diversification économique, a souvent limité la croissance.

La construction des États-nations

Les frontières héritées de la colonisation, souvent arbitraires, ont posé des défis importants pour la construction nationale. De nombreux États africains se sont retrouvés avec des populations ethniquement, linguistiquement et culturellement diverses, ce qui a entraîné des tensions et des conflits internes, comme dans le cas du Nigeria ou du Congo.

Les systèmes politiques et les dictatures

Au lendemain des indépendances, certains pays ont expérimenté la démocratie, mais beaucoup ont basculé dans des régimes autoritaires ou militaires. Les rivalités internes, souvent exacerbées par des influences extérieures, ont conduit à des coups d'État et à l'instabilité politique. Des leaders comme Mobutu Sese Seko au Zaïre (aujourd'hui République Démocratique du Congo) ou Idi Amin en Ouganda incarnent cette période de dictatures brutales.

L’Héritage de la Colonisation

Les relations avec les anciennes puissances coloniales

Les relations entre les pays africains et leurs anciennes puissances coloniales restent complexes. La France, par exemple, a maintenu une influence économique et militaire sur ses anciennes colonies à travers la « Françafrique », un réseau d’influences politiques et économiques. Ce modèle, critiqué pour ses aspects néo-colonialistes, continue de soulever des débats sur l'autonomie réelle des États africains.

L’impact social et culturel

La colonisation a laissé un héritage profond dans les sociétés africaines, notamment à travers l’éducation, la langue et les structures administratives. Si le français, l’anglais et le portugais sont devenus des langues officielles dans de nombreux pays, les langues et cultures locales continuent de jouer un rôle clé dans la construction identitaire des nations africaines.

L’Afrique Aujourd’hui : Réalisations et Défis

L’émergence économique

Au cours des dernières décennies, plusieurs pays africains ont connu une croissance économique significative, notamment en raison de l’essor des technologies et des industries extractives. Des nations comme le Nigeria, le Kenya ou l’Afrique du Sud sont aujourd’hui des acteurs économiques régionaux majeurs.

Les défis persistants

Malgré les progrès, le continent continue de faire face à des défis majeurs tels que la pauvreté, la corruption, l’instabilité politique et les conflits armés. La question de la gestion des ressources naturelles, souvent accaparées par des élites ou des multinationales, demeure centrale dans la lutte pour un développement plus inclusif.

La montée en puissance de la jeunesse africaine