Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Chine

En 1912, alors que la Chine traverse une période de bouleversements politiques majeurs, un jeune garçon de seulement six ans devient le dernier empereur de la dynastie Qing : Pu Yi. Son règne, marqué par des événements historiques tumultueux, est un témoignage fascinant des défis auxquels la Chine a été confrontée au XXe siècle. Cet article explore la vie de Pu Yi, de son ascension au trône à son rôle dans l’histoire moderne, en passant par les épreuves qui ont façonné son destin.

L’Ascension de Pu Yi sur le Trône Impérial

Un Enfant Propulsé au Pouvoir

Né en 1906, Pu Yi est choisi pour succéder à l’empereur Guangxu, décédé sans héritier direct. À seulement deux ans, il est intronisé empereur de Chine en 1908, sous le nom de règne de Xuantong. Trop jeune pour comprendre les enjeux du pouvoir, il grandit dans la Cité Interdite, entouré d’eunuques et de courtisans, loin des réalités du monde extérieur.

La Fin de la Dynastie Qing

Le règne de Pu Yi coïncide avec la fin de la dynastie Qing, vieille de près de trois siècles. En 1912, sous la pression des révolutionnaires républicains menés par Sun Yat-sen, Pu Yi est contraint d’abdiquer. La République de Chine est proclamée, mettant fin à des millénaires de monarchie impériale. Cependant, Pu Yi conserve son titre et continue de vivre dans la Cité Interdite, dans un isolement relatif.

La Vie de Pu Yi après l’Abdication

Une Enfance dans la Cité Interdite

Malgré la perte de son pouvoir politique, Pu Yi grandit dans le luxe et le protocole strict de la cour impériale. Il reçoit une éducation traditionnelle, mais reste coupé des réalités sociales et politiques de la Chine. En 1924, il est expulsé de la Cité Interdite par un seigneur de guerre, marquant la fin de son statut privilégié.

L’Exil et les Tentatives de Restauration

Dans les années 1920 et 1930, Pu Yi tente à plusieurs reprises de retrouver son trône, soutenu par des factions monarchistes et des puissances étrangères. En 1932, les Japonais, qui occupent la Mandchourie, le placent à la tête de l’État fantoche du Mandchoukouo, espérant utiliser son nom pour légitimer leur occupation. Cependant, Pu Yi n’est qu’un pantin aux mains des occupants.

La Seconde Guerre Mondiale et la Captivité

Le Rôle de Pu Yi pendant la Guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pu Yi reste à la tête du Mandchoukouo, bien que son pouvoir soit purement symbolique. À la fin de la guerre en 1945, il est capturé par les Soviétiques et détenu comme prisonnier de guerre. Son sort devient un enjeu dans les négociations entre les Alliés et la Chine.

La Rééducation et la Vie en République Populaire

En 1950, Pu Yi est remis aux autorités chinoises communistes. Il passe près de dix ans dans un camp de rééducation, où il est contraint de renier son passé impérial et d’adopter l’idéologie communiste. En 1959, il est libéré et devient un simple citoyen, travaillant comme jardinier et archiviste à Pékin.

L’Héritage de Pu Yi

Une Figure Historique Complexe

Pu Yi est souvent perçu comme une figure tragique, ballottée par les forces de l’histoire. Son règne éphémère et sa vie mouvementée reflètent les bouleversements de la Chine au XXe siècle, de la fin de l’empire à l’avènement du communisme.

La Mémoire de Pu Yi dans la Culture Populaire

La vie de Pu Yi a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, dont le célèbre film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, sorti en 1987. Ce film, primé aux Oscars, a contribué à populariser son histoire auprès d’un public international.

Le Dernier Empereur de Chine

Pu Yi, l’enfant empereur monté sur le trône en 1912, a vécu une existence extraordinaire, marquée par des hauts et des bas qui reflètent les tumultes de l’histoire chinoise. De la Cité Interdite aux camps de rééducation, son parcours est un rappel poignant des transformations radicales qu’a connues la Chine au cours du XXe siècle. Pu Yi reste une figure emblématique, symbole à la fois de la grandeur passée et des défis de l’ère moderne.

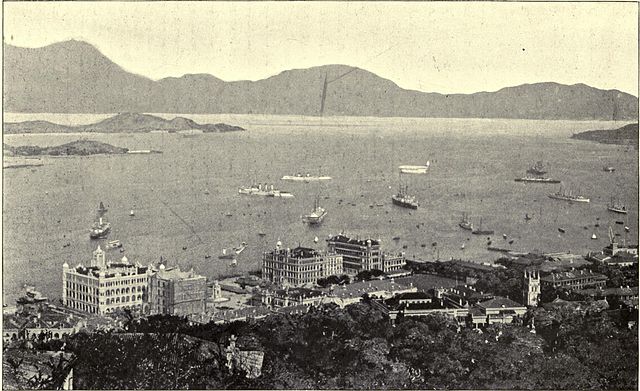

L’année 1840 marque un tournant décisif dans l’histoire de Hong Kong avec sa première occupation par la Grande-Bretagne. Cet événement s’inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre l’Empire britannique et la Chine des Qing, exacerbées par le commerce de l’opium. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette occupation qui allait profondément transformer la région.

Le Contexte de l’Occupation

La Guerre de l’Opium : Une escalade des tensions

Depuis le début du XIXe siècle, le commerce de l’opium constitue une source de conflit entre la Grande-Bretagne et la Chine. Les Britanniques, soucieux d’équilibrer leur balance commerciale avec l’Empire du Milieu, exportent massivement de l’opium en Chine. Face aux ravages causés par cette drogue sur la population, l’empereur Daoguang tente de mettre fin à ce commerce illégal, ce qui entraîne une réaction militaire britannique.

L’Intérêt Stratégique de Hong Kong

Située à l’entrée de la mer de Chine méridionale, l’île de Hong Kong attire l’attention britannique en raison de sa position géographique stratégique. Pour l’Empire britannique, elle représente un avant-poste idéal pour sécuriser ses intérêts commerciaux en Asie et renforcer son emprise dans la région.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Intervention Militaire Britannique

En juin 1840, la flotte britannique arrive dans les eaux chinoises et lance une série d’opérations militaires contre les forces Qing. La supériorité navale britannique permet une avancée rapide, forçant les autorités chinoises à négocier.

La Prise de Hong Kong

En janvier 1841, les Britanniques s’emparent officiellement de Hong Kong après un accord provisoire conclu entre le commodore James Bremer et le représentant impérial chinois, Qishan. L’île est utilisée comme base navale et port franc pour les Britanniques, marquant ainsi le début de son importance stratégique.

Les Conséquences de l’Occupation

Le Traité de Nankin (1842) et la Cession Officielle

L’occupation temporaire de Hong Kong est confirmée en 1842 par le traité de Nankin, mettant officiellement fin à la Première Guerre de l’Opium. Ce traité impose d’importantes concessions à la Chine, dont la cession définitive de Hong Kong à la Grande-Bretagne.

L’Impact sur Hong Kong et la Chine

L’occupation de Hong Kong ouvre la voie à une transformation radicale de l’île, qui deviendra un centre commercial majeur sous domination britannique. Pour la Chine, cet épisode marque le début d’une série d’humiliations face aux puissances occidentales, fragilisant davantage la dynastie Qing.

L'Avènement Colonial

La première occupation de Hong Kong par la Grande-Bretagne en 1840 est un événement clé dans l’histoire de la région et des relations sino-britanniques. Ce moment marque non seulement le début d’une ère coloniale qui durera plus d’un siècle, mais aussi un changement géopolitique majeur en Asie de l’Est. Aujourd’hui encore, l’héritage de cette période continue d’influencer l’identité et l’histoire de Hong Kong.

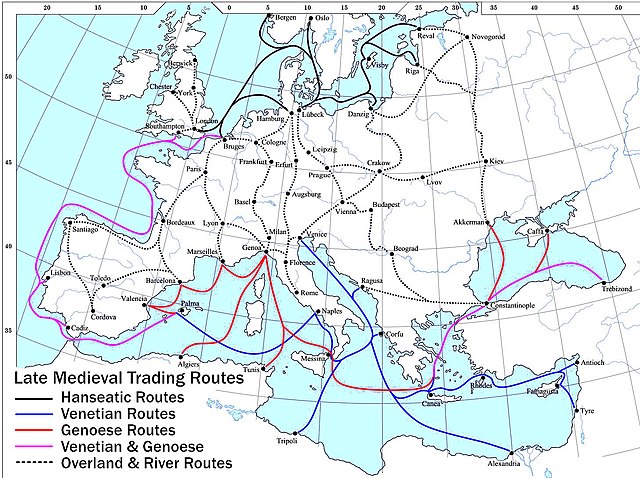

Les routes commerciales ont joué un rôle fondamental dans le développement économique et culturel des civilisations à travers l'histoire. En facilitant les échanges de biens, d'idées et de cultures, elles ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Des anciennes routes comme la Route de l'Ambre, qui reliait les régions de la Baltique à la Méditerranée, à la célèbre Route de la Soie, qui unissait l'Orient et l'Occident, jusqu'à la Route des Épices, qui attira les explorateurs européens vers les richesses de l'Inde, chaque voie commerciale a laissé une empreinte indélébile sur les sociétés qu'elle traversait. Cet article se penche sur ces grandes routes commerciales et leur impact sur les civilisations anciennes.

La Route de l'Ambre : Les Trésors de l'Europe du Nord

Origines et itinéraire

La Route de l'Ambre est l'une des plus anciennes routes commerciales de l'histoire, utilisée dès l'Antiquité pour transporter l'ambre, une résine fossilisée prisée pour sa beauté et ses propriétés curatives. Elle reliait les côtes de la mer Baltique, où l'ambre était abondant, à la Méditerranée, en passant par des villes comme Gdansk, Berlin, Prague et Vienne.

Le commerce de l'ambre

L'ambre était recherché pour la fabrication de bijoux et d'objets décoratifs, mais il avait également une valeur symbolique et religieuse. Le commerce de l'ambre a favorisé l'émergence de réseaux commerciaux complexes et a contribué à l'enrichissement de diverses cultures le long de la route.

L'impact culturel et économique

La Route de l'Ambre a facilité les échanges non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées et de pratiques culturelles. Elle a joué un rôle crucial dans la diffusion des technologies et des savoir-faire entre les peuples du Nord et ceux du Sud de l'Europe, contribuant à l'unification des cultures européennes.

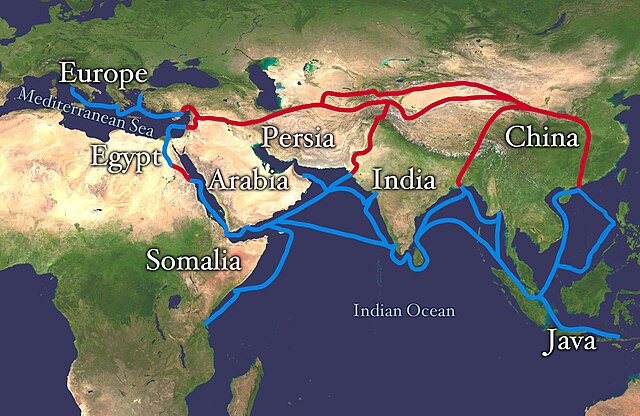

La Route de la Soie : Une Artère Commerciale Reliant l'Orient et l'Occident

Histoire et itinéraire

La Route de la Soie, qui tire son nom de la précieuse soie chinoise, est un réseau complexe de routes commerciales qui reliait la Chine à l'Europe, traversant des régions comme l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Inde. Elle a été utilisée dès le IIe siècle av. J.-C. et a prospéré jusqu'au XIVe siècle.

Les échanges culturels

Outre la soie, cette route a permis l'échange de nombreux autres biens, tels que les épices, les pierres précieuses, le thé et les produits artisanaux. Plus important encore, elle a été un vecteur d'échanges culturels, facilitant la diffusion des religions, des philosophies et des technologies entre l'Orient et l'Occident.

L'impact sur les civilisations

La Route de la Soie a non seulement enrichi les civilisations économiquement, mais a aussi favorisé le métissage culturel. Les villes comme Samarcande et Boukhara sont devenues des carrefours de commerce et de culture, jouant un rôle essentiel dans le développement des civilisations islamique et européenne.

La Route des Épices : Les Européens à la Conquête des Trésors de l'Inde

Origines et importance

La Route des Épices a vu le jour au Moyen Âge, reliant l'Europe à l'Asie du Sud-Est et aux îles des épices (comme les Moluques). Les épices, telles que la cannelle, le poivre et la muscade, étaient très prisées pour leur valeur en cuisine, en médecine et en préservation des aliments.

Les explorations européennes

Au XVe siècle, les Européens, poussés par le désir de richesse et la recherche de nouvelles routes commerciales, ont commencé à explorer ces routes. Des navigateurs comme Vasco de Gama ont ouvert de nouvelles voies maritimes, contournant l'Afrique pour atteindre directement l'Inde, entraînant ainsi la création de vastes empires coloniaux.

Conséquences économiques et culturelles

La Route des Épices a transformé les économies européennes, rendant les épices accessibles à un plus large public. Elle a également mené à des conflits coloniaux, à la fois entre les puissances européennes et entre ces dernières et les sociétés locales, modifiant profondément les dynamiques commerciales et culturelles de l’époque.

L'Influence des Routes Commerciales sur les Civilisations Anciennes

Échanges économiques et croissance

Les routes commerciales ont joué un rôle fondamental dans le développement économique des civilisations anciennes, favorisant l'émergence de marchés, de villes et d'empires. Elles ont permis la circulation de richesses et la création de nouvelles opportunités économiques pour les marchands et les producteurs.

Transmission des connaissances

Ces routes ont également été des vecteurs de transmission des connaissances, des inventions et des innovations technologiques. Des disciplines telles que l'astronomie, les mathématiques et la médecine ont été diffusées le long de ces routes, contribuant à l'avancement des sociétés concernées.

Unité et diversité culturelle

Les échanges culturels résultant du commerce ont favorisé à la fois l'unité et la diversité. Les routes commerciales ont permis aux différentes cultures de se rencontrer, d’échanger et de s’enrichir mutuellement, donnant lieu à des formes d'art, de cuisine et de savoirs variés.

Économies et cultures des civilisations anciennes

Les grandes routes commerciales, de la Route de l'Ambre à la Route des Épices, ont profondément transformé les économies et les cultures des civilisations anciennes. Elles ont favorisé les échanges non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées et de savoirs, façonnant ainsi l'histoire humaine. L'impact de ces routes se ressent encore aujourd'hui, tant dans nos échanges commerciaux que dans la diversité culturelle qui caractérise notre monde moderne. L'étude de ces itinéraires historiques révèle l'importance cruciale du commerce dans le développement des sociétés et souligne le rôle de l'humanité dans la construction d'un monde interconnecté.

Depuis des millénaires, la Route de la Soie a été un réseau commercial emblématique reliant l'Orient et l'Occident, facilitant non seulement le commerce, mais aussi l’échange culturel, technologique et religieux entre différentes civilisations. Abandonnée depuis longtemps à la suite de bouleversements géopolitiques, cette voie légendaire connaît aujourd'hui une nouvelle renaissance. Portée par l’initiative chinoise des "Nouvelles Routes de la Soie" (ou "Belt and Road Initiative"), elle symbolise le retour d'une vision mondiale de la coopération et du développement à l’échelle internationale. Cet article explore l'histoire ancienne de la Route de la Soie, les enjeux contemporains de sa réhabilitation, et les défis qui en découlent pour l'avenir.

Une histoire millénaire de la Route de la Soie

Les origines de la Route de la Soie

La Route de la Soie est née au IIe siècle avant J.-C. sous la dynastie Han en Chine, lorsque l’Empire du Milieu a cherché à établir des liens commerciaux avec l’Empire romain. Le nom "Route de la Soie" provient de l'un des produits les plus précieux échangés à l'époque : la soie chinoise. Toutefois, la route ne se limitait pas à ce seul produit et permettait aussi l'échange d’épices, de pierres précieuses, de métaux, ainsi que de savoirs et d’idées philosophiques.

Le réseau commercial : bien plus qu’une route

En réalité, la Route de la Soie n’était pas une seule route, mais plutôt un vaste réseau de voies commerciales terrestres et maritimes qui reliaient la Chine, l’Asie centrale, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, et l’Europe. Elle a facilité la circulation des produits, mais aussi des cultures, des religions (comme le bouddhisme, le christianisme et l’islam), et des technologies (comme la poudre à canon et le papier).

Le déclin et l'oubli de la Route de la Soie

Avec la montée des routes maritimes commerciales plus directes et sûres à la fin du Moyen Âge, ainsi que la chute de grandes civilisations intermédiaires, la Route de la Soie a perdu son importance. Le monde moderne s’est peu à peu tourné vers des échanges commerciaux mondialisés, centrés autour des océans plutôt que des routes terrestres.

La Renaissance des Routes de la Soie : La Vision de la Chine

L’initiative Belt and Road : une ambition moderne

En 2013, le président chinois Xi Jinping a dévoilé l'initiative des "Nouvelles Routes de la Soie", connue sous le nom de "Belt and Road Initiative" (BRI). Ce projet colossal vise à redessiner le réseau de transports et de commerce mondial en connectant les économies asiatiques, européennes et africaines à travers des corridors terrestres et maritimes modernisés.

Les objectifs économiques et géopolitiques

Les objectifs officiels de l’initiative sont de promouvoir la coopération économique, les investissements dans les infrastructures et le développement durable dans les pays partenaires. Cependant, l’initiative est également perçue comme un moyen pour la Chine d’étendre son influence géopolitique à l'échelle mondiale, en créant une interdépendance économique forte avec de nombreux pays à travers des projets d’infrastructures stratégiques comme des ports, des chemins de fer, et des pipelines.

Les corridors économiques et leurs dimensions

Les Nouvelles Routes de la Soie se déclinent en plusieurs corridors terrestres et maritimes. Parmi les plus importants figurent le "Corridor économique Chine-Pakistan", le "Couloir eurasiatique" reliant la Chine à l’Europe via la Russie et l'Asie centrale, ainsi que les "Routes maritimes de la Soie", qui relient la Chine aux ports d’Afrique, du Moyen-Orient, et de l’Europe via l’océan Indien.

Les enjeux et défis des Nouvelles Routes de la Soie

Les perspectives économiques pour les pays partenaires

Pour de nombreux pays, notamment ceux en développement, l'initiative BRI représente une opportunité de moderniser leurs infrastructures et de dynamiser leur économie grâce aux investissements chinois. Des projets de grande envergure, tels que la construction de routes, de ponts, et de chemins de fer, ont déjà permis d'améliorer la connectivité régionale et de réduire les coûts commerciaux.

Les préoccupations géopolitiques

Cependant, l'initiative n’est pas sans susciter des inquiétudes. Certains critiques affirment que la BRI enferme les pays partenaires dans des "pièges de la dette", car les prêts massifs contractés pour financer ces infrastructures pourraient s’avérer insoutenables pour les économies plus faibles. De plus, plusieurs grandes puissances, comme les États-Unis et l'Union européenne, y voient une stratégie d’expansion chinoise qui pourrait modifier les équilibres géopolitiques mondiaux.

L’impact environnemental et social

Les projets liés aux Nouvelles Routes de la Soie soulèvent également des questions en termes d’impact environnemental. De vastes infrastructures en construction peuvent entraîner la déforestation, la perte de biodiversité et l’augmentation des émissions de carbone. Par ailleurs, certains projets ont été critiqués pour ne pas respecter les droits des communautés locales, avec des répercussions négatives sur les conditions sociales et économiques des populations affectées.

L’avenir de la Route de la Soie

Les opportunités de développement durable

Si l'initiative BRI s'accompagne de défis considérables, elle pourrait aussi, si bien gérée, ouvrir la voie à un modèle de développement plus inclusif et durable. En investissant dans des technologies vertes, comme l'énergie solaire ou l'électrification des transports, la Chine et ses partenaires pourraient transformer la BRI en un vecteur de croissance respectueuse de l’environnement.

La coopération internationale face à la rivalité

Dans un contexte mondial de plus en plus polarisé, la Route de la Soie peut-elle rester un projet de coopération pacifique, ou se transformera-t-elle en une arène de rivalités entre grandes puissances ? L'avenir de la BRI dépendra de la capacité des différentes nations à dialoguer, à collaborer, et à partager les bénéfices de ce projet ambitieux.

Le projet les plus ambitieux du XXIe siècle

La renaissance de la Route de la Soie, à travers l’initiative Belt and Road, est sans doute l’un des projets les plus ambitieux du XXIe siècle. Elle symbolise à la fois la volonté de redessiner la carte mondiale des échanges et l’affirmation de la Chine comme acteur global. Pourtant, si cette initiative peut représenter une opportunité pour un monde plus connecté et développé, elle pose aussi des défis en termes de durabilité, de souveraineté et de justice économique. La Route de la Soie, bien qu'ancrée dans l’histoire ancienne, est aujourd’hui au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.

Le soulèvement de Wuchang, qui a eu lieu le 10 octobre 1911, marque le début de la Révolution Xinhai, un tournant majeur dans l'histoire de la Chine. Cet événement est le point de départ d'une série de révoltes qui mèneront à la chute de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale de Chine. Cette révolution est un moment charnière qui symbolise les aspirations d'un peuple en quête de modernité et de changement, mettant fin à plus de deux millénaires de régime impérial. Cet article explore les origines, les événements et les conséquences du soulèvement de Wuchang ainsi que son impact sur la Chine moderne.

Le Début de la Révolution Xinhai

La dynastie Qing et ses défis

La dynastie Qing, établie en 1644, a dominé la Chine pendant près de trois siècles. Cependant, au début du XXe siècle, elle est confrontée à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, sociaux et politiques. Les échecs militaires, en particulier lors des guerres de l'Opium et de la guerre sino-japonaise, ont affaibli la légitimité du régime. Le mécontentement grandissant des élites intellectuelles et des classes populaires vis-à-vis de la corruption, de la pauvreté et de la domination étrangère contribue à la montée du nationalisme.

Les mouvements réformistes et révolutionnaires

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs mouvements réformistes émergent en Chine, prônant la modernisation et des réformes politiques. Des figures telles que Liang Qichao et Sun Yat-sen commencent à plaider pour un changement radical du système impérial. La création de la Ligue jurée en 1905, une organisation révolutionnaire visant à renverser la dynastie Qing, marque une étape clé dans l'organisation du mouvement révolutionnaire. Les idées républicaines commencent à se répandre, incitant la population à aspirer à un gouvernement du peuple.

Le Soulèvement de Wuchang

Les événements du 10 octobre 1911

Le 10 octobre 1911, un groupe de révolutionnaires en désaccord avec le régime impérial se soulève à Wuchang, la capitale de la province de Hubei. Le soulèvement commence par une explosion accidentelle dans une caserne d'artillerie, ce qui attire l'attention des autorités et des soldats. Les révolutionnaires profitent de la confusion pour attaquer les installations gouvernementales. En quelques heures, ils réussissent à prendre le contrôle de la ville. Cet événement devient le déclencheur de la Révolution Xinhai, incitant d'autres provinces à se joindre au mouvement.

La propagation de la révolte

Suite au soulèvement de Wuchang, plusieurs provinces, notamment Hunan, Jiangxi et Guangdong, se soulèvent à leur tour contre le régime Qing. Les autorités, incapables de réprimer ces révoltes, voient leur pouvoir s'effondrer progressivement. Le mouvement révolutionnaire gagne en ampleur et en soutien populaire, et des armées provinciales se forment pour soutenir la cause républicaine.

Les Conséquences du Soulèvement

La chute de la dynastie Qing

Le soulèvement de Wuchang et les révoltes qui s'ensuivent entraînent la chute rapide de la dynastie Qing. Le 12 février 1912, l'empereur Puyi abdique, mettant ainsi fin à plus de 2 000 ans de règne impérial. Ce moment historique marque la fin de l'ère des dynasties en Chine et ouvre la voie à la création d'une république.

La fondation de la République de Chine

Le 1er janvier 1912, la République de Chine est officiellement proclamée, avec Sun Yat-sen comme son premier président par intérim. Cependant, la transition vers un gouvernement stable est difficile. Des rivalités internes entre différents factions politiques, ainsi que la résistance des seigneurs de guerre, compliquent la situation et rendent la période post-révolutionnaire instable.

L'Héritage de la Révolution Xinhai

Un tournant dans l'histoire chinoise

Le soulèvement de Wuchang et la Révolution Xinhai représentent un moment clé dans l'histoire moderne de la Chine. Il illustre la volonté du peuple chinois de se libérer du régime impérial et d'aspirer à la démocratie et à la modernité. Cet événement pave la voie à d'autres mouvements révolutionnaires et à des réformes qui façonneront l'avenir du pays.

L'impact sur la politique chinoise

La Révolution Xinhai inspire des générations de révolutionnaires et de leaders politiques, notamment le Parti communiste chinois. Les idées républicaines et nationalistes continuent d’influencer la politique chinoise, même après la guerre civile et l’établissement de la République populaire de Chine en 1949.

La chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine

Le soulèvement de Wuchang du 10 octobre 1911 est un jalon historique qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la Chine. Les événements qui en découlent entraînent la chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine, ouvrant la voie à des changements sociaux et politiques majeurs. En tant que symbole de la lutte du peuple chinois pour la liberté et la modernité, le soulèvement de Wuchang demeure gravé dans la mémoire collective du pays et continue d'inspirer des mouvements pour la démocratie et le changement à travers le monde.