Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Accident

Le 18 avril 1906, à 5h12 du matin, un violent séisme d'une magnitude estimée à 7,9 frappe San Francisco, déclenchant l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire américaine. En moins d'une minute, la terre tremble, les bâtiments s'effondrent et des incendies incontrôlables ravagent la ville pendant trois jours. Ce drame, qui fit plus de 3 000 morts et détruisit 80% de la ville, marqua un tournant dans l'histoire de la Californie et dans les techniques de construction antisismiques.

La Nuit où la Terre Trembla

Un Réveil Brutal

-

5h12 : La faille de San Andreas se rompt sur 470 km

-

Durée : Entre 45 et 60 secondes de tremblement intense

-

Épicentre : Près d'Ocean Beach, à l'ouest de la ville

Premiers Dégâts

-

Bâtiments en brique : Effondrés en grand nombre

-

Hôtel de Ville : Dôme et murs partiellement détruits

-

Routes et rails : Tordus et fracturés

L'Enfer des Incendies

Des Feux Incontrôlables

-

Causes : Gaz naturel, lignes électriques et poêles renversés

-

Manque d'eau : Canalisations rompues par le séisme

-

Dynamitage : Tentative désespérée de créer des coupe-feux

Zones les Plus Touchées

-

Chinatown : Complètement détruit

-

Financial District : Ruines fumantes

-

Nob Hill : Quartier riche réduit en cendres

Bilan Humain et Matériel

Un Lourd Tribut

-

Morts : Estimations entre 3 000 et 6 000

-

Sans-abri : 225 000 personnes (sur 400 000 habitants)

-

Dégâts : 400 millions de dollars de l'époque (≈ 12 milliards aujourd'hui)

Réaction des Autorités

-

Loi martiale déclarée

-

1 700 soldats dépêchés pour maintenir l'ordre

-

Camps de réfugiés dans les parcs publics

Conséquences et Héritage

Reconstruction

-

Nouvelles normes de construction antisismique

-

Urbanisme repensé : Rues élargies, bâtiments renforcés

-

Création de la commission Lawson (étude scientifique des séismes)

Mémoire Collective

-

Documentation : 20 000 photos prises par les survivants

-

Célébration : Commémoration annuelle du "Quake Day"

-

Prévention : Exercices réguliers "Great ShakeOut"

Le Jour où la Terre Avala San Francisco

Le séisme de 1906 fut bien plus qu'une catastrophe naturelle : ce fut un baptême du feu pour San Francisco, révélant la vulnérabilité mais aussi la résilience de la ville. Les leçons apprises ont révolutionné la sismologie et l'architecture, faisant de cette tragédie un tournant dans l'histoire de la prévention des risques. Aujourd'hui, alors que la faille de San Andreas reste une menace constante, le souvenir de 1906 continue de hanter et d'instruire.

Le 14 avril 1912 restera à jamais gravé dans l’histoire comme le jour où le Titanic, le paquebot réputé "insubmersible", a sombré dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord. Cette catastrophe, qui a coûté la vie à plus de 1 500 passagers et membres d’équipage, reste l’un des naufrages les plus marquants du XXe siècle. Retour sur les événements qui ont conduit à ce drame, ses causes et ses conséquences.

Les origines du Titanic : un géant des mers

La construction et les promesses

Construit par les chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, le Titanic était le fleuron de la White Star Line. Avec ses 269 mètres de long et ses équipements luxueux, il incarnait le summum de la technologie et du confort de l’époque. La compagnie maritime le présentait comme pratiquement insubmersible, une affirmation qui sera tragiquement démentie.

Les passagers : entre luxe et émigration

Le Titanic transportait environ 2 240 personnes, réparties en trois classes :

-

1ère classe : des millionnaires, des célébrités et des aristocrates.

-

2ème classe : des professionnels et des touristes aisés.

-

3ème classe : des émigrants en quête d’une vie meilleure en Amérique.

La nuit du naufrage : une succession d’erreurs

La collision avec l’iceberg

Le 14 avril, vers 23h40, le Titanic heurte un iceberg au large de Terre-Neuve. Malgré plusieurs avertissements, le navire naviguait à une vitesse élevée dans une zone connue pour ses dangers. La coque est déchirée sur plusieurs compartiments, condamnant le paquebot.

L’évacuation chaotique

Avec seulement 20 canots de sauvetage (insuffisants pour tous les passagers), l’évacuation fut désorganisée. Les femmes et les enfants étaient prioritaires, mais de nombreuses places sont restées vides par manque de coordination.

Les conséquences du désastre

Bilan humain et enquêtes

Sur les 2 240 personnes à bord, environ 1 500 ont péri, principalement en raison du manque de canots et des températures glaciales. Les enquêtes qui ont suivi ont conduit à de nouvelles réglementations maritimes, comme l’obligation d’avoir suffisamment de canots pour tous.

Le Titanic dans la mémoire collective

Le naufrage a inspiré des livres, des films (dont le célèbre "Titanic" de James Cameron) et de nombreuses recherches archéologiques. L’épave, découverte en 1985, reste un sujet d’étude fascinant.

Retour sur une nuit tragique

Le naufrage du Titanic est bien plus qu’un accident maritime : c’est un symbole de l’orgueil humain face à la nature. Plus d’un siècle plus tard, cette tragédie continue de captiver et de nous rappeler les limites de la technologie.

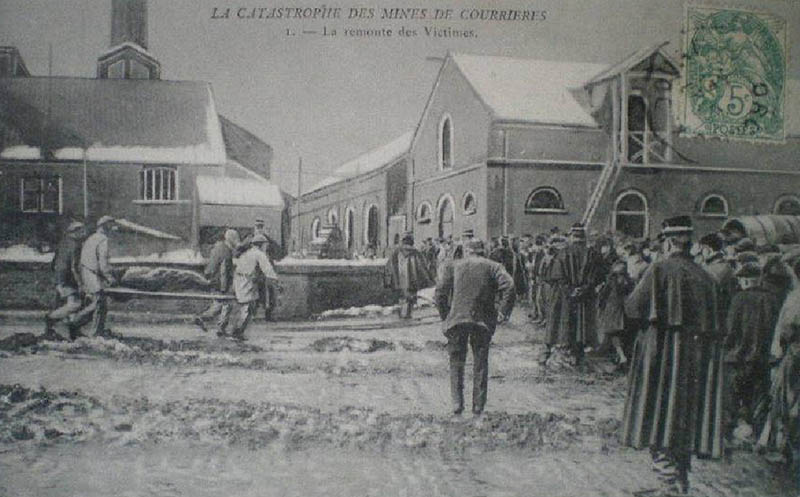

Le 10 mars 1906, la France a été frappée par l'une des plus grandes catastrophes minières de son histoire : l'explosion de la mine de Courrières, dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Cette tragédie a coûté la vie à 1 099 mineurs, faisant de cet événement l'une des pires catastrophes industrielles du XXe siècle. La catastrophe de Courrières a non seulement révélé les conditions de travail dangereuses dans les mines, mais elle a également conduit à des réformes importantes en matière de sécurité et de droits des travailleurs.

L'Industrie Minière en France

L'Importance des Mines de Charbon

Au début du XXe siècle, le charbon était la principale source d'énergie en France, alimentant les industries, les transports et les foyers. Le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais était l'un des plus productifs du pays, employant des milliers de mineurs dans des conditions souvent difficiles et dangereuses.

Les Conditions de Travail des Mineurs

Les mineurs de l'époque travaillaient dans des conditions extrêmement précaires. Les galeries étaient souvent mal ventilées, et les risques d'explosion dus au grisou (un gaz inflammable présent dans les mines) étaient élevés. Les mesures de sécurité étaient insuffisantes, et les accidents étaient fréquents, bien que rarement à une telle échelle.

La Catastrophe de Courrières

L'Explosion du 10 Mars 1906

Le matin du 10 mars 1906, une explosion massive s'est produite dans les galeries de la mine de Courrières, touchant plusieurs puits interconnectés. L'explosion, probablement causée par une accumulation de grisou, a été si violente qu'elle a détruit une grande partie des infrastructures minières et a provoqué des effondrements massifs.

Les Secours et les Survivants

Les opérations de sauvetage ont été lancées immédiatement, mais elles ont été entravées par les dégâts causés par l'explosion et les conditions dangereuses dans les galeries. Malgré tout, quelques mineurs ont été secourus, dont un groupe de 13 hommes qui a réussi à survivre pendant 20 jours dans les décombres avant d'être retrouvé.

Les Conséquences de la Catastrophe de Courrières

Le Bilan Humain

La catastrophe de Courrières a fait 1 099 victimes, laissant des centaines de familles dans le deuil. Le choc a été immense, non seulement pour la région, mais pour toute la France, suscitant une vague d'indignation et de compassion.

Les Réactions et les Manifestations

La catastrophe a provoqué une vague de colère parmi les mineurs et leurs familles. Des grèves et des manifestations ont éclaté, réclamant de meilleures conditions de travail et une amélioration de la sécurité dans les mines. Ces mouvements ont conduit à des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment lors de la grève générale des mineurs en avril 1906.

Les Réformes et l'Héritage

Les Mesures de Sécurité

La catastrophe de Courrières a conduit à des réformes importantes en matière de sécurité minière. De nouvelles réglementations ont été mises en place pour améliorer la ventilation des galeries, contrôler les niveaux de grisou et renforcer les structures des mines.

L'Impact sur les Droits des Travailleurs

La tragédie a également contribué à l'amélioration des droits des travailleurs. Les mineurs ont obtenu de meilleures conditions de travail, des salaires plus justes et une reconnaissance accrue de leurs droits syndicaux.

Une Tragédie qui a Changé l'Histoire

La catastrophe de la mine de Courrières en 1906 reste un événement marquant de l'histoire industrielle française. Elle a mis en lumière les dangers auxquels étaient confrontés les travailleurs et a conduit à des réformes cruciales pour améliorer leur sécurité et leurs droits. Aujourd'hui, cette tragédie est rappelée comme un moment clé dans la lutte pour les droits des travailleurs et la sécurité industrielle.

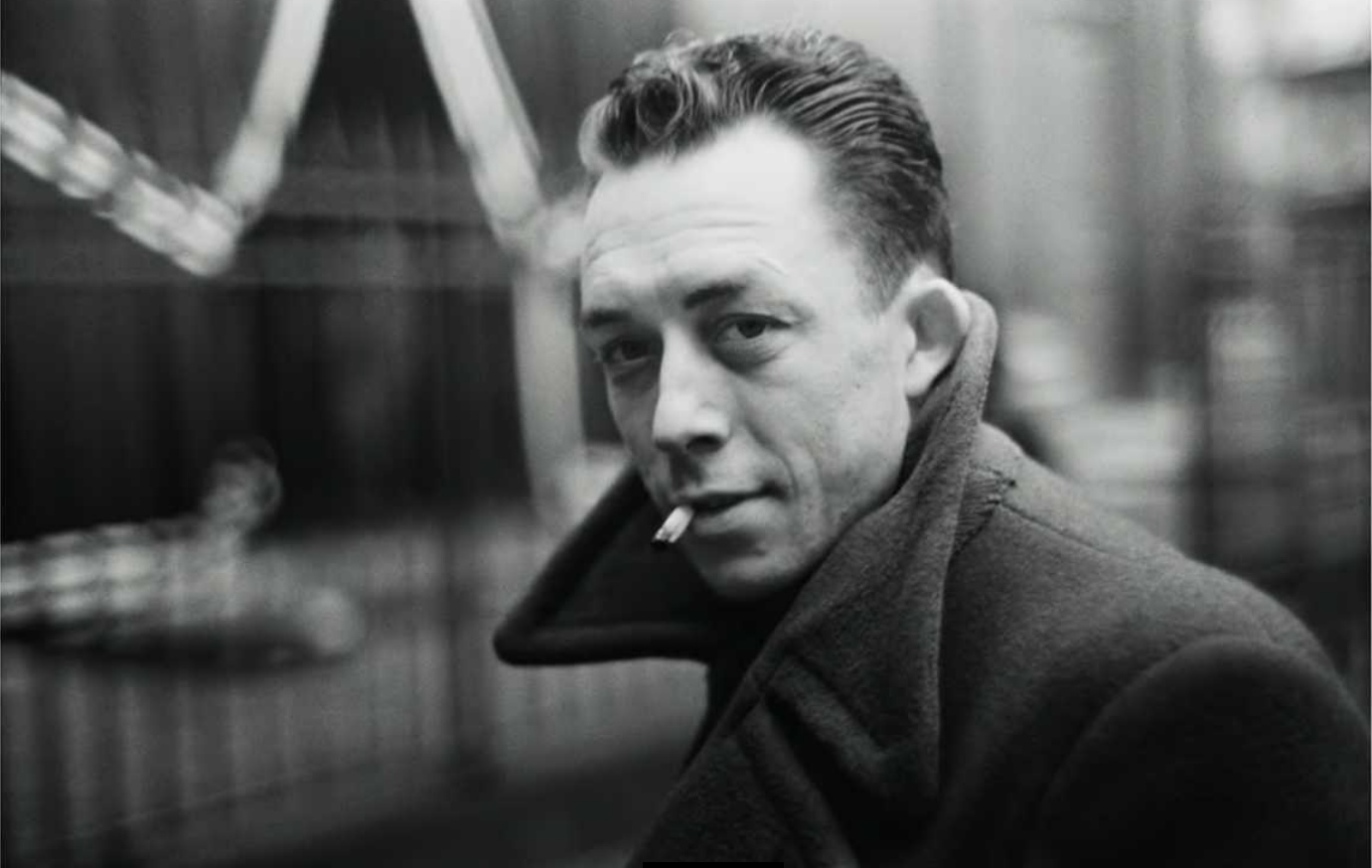

Le 4 janvier 1960, le monde littéraire perdait l’un de ses plus grands génies. Albert Camus, écrivain, philosophe et prix Nobel de littérature, trouvait une fin prématurée dans un accident de voiture en France. Cet événement tragique a suscité un choc mondial, d’autant plus qu’il est entouré de circonstances marquant une ironie tragique. À travers cet article, nous revenons sur les événements entourant la disparition d’Albert Camus, son héritage et les théories qui entourent cette tragédie.

Les derniers jours d'Albert Camus

Une période de succès et de remise en question

En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Malgré cette reconnaissance, il traverse une période de doutes personnels et artistiques, cherchant à se renouveler et à approfondir ses réflexions philosophiques.

Un voyage qui scelle son destin

Au début de janvier 1960, Camus décide de rentrer à Paris après des vacances dans le sud de la France. Initialement prévu en train, il accepte finalement de voyager en voiture avec son éditeur et ami Michel Gallimard, une décision fatidique qui le conduira à sa perte.

L’accident mortel

Le déroulement du drame

Le 4 janvier 1960, la voiture de Michel Gallimard, une Facel Vega, sort de la route près de Villeblevin, en Bourgogne. Le choc est violent, tuant Albert Camus sur le coup et blessant mortellement Michel Gallimard, qui décédera quelques jours plus tard.

Une ironie tragique

Dans ses carnets, Camus avait un jour écrit que mourir dans un accident de voiture était l'une des façons les plus absurdes de quitter ce monde. Ce détail poignant souligne l’ironie qui entoure sa mort, lui qui avait fait de l’absurde une des pierres angulaires de sa philosophie.

Héritage et controverses

Un monde en deuil

La mort d’Albert Camus a laissé un vide immense dans le monde littéraire. Ses œuvres, telles que L’Étranger, La Peste et Le Mythe de Sisyphe, continuent d’influencer des générations de lecteurs et de penseurs.

Les théories autour de sa mort

Depuis l’accident, diverses hypothèses ont émergé. Certains ont suggéré que sa mort pourrait avoir été orchestrée par des forces politiques hostiles à ses prises de position, notamment sur la guerre d’Algérie. Bien que cette théorie reste spéculative, elle alimente l’aura de mystère entourant sa disparition.

Le destin tragique d’un géant littéraire

La disparition prématurée d’Albert Camus rappelle la fragilité de la vie humaine, un thème qu’il n’a cessé d’explorer dans ses œuvres. Si sa mort a privé le monde d’une voix unique, son héritage perdure à travers ses écrits, qui continuent d’interroger l’existence, l’absurde et la quête de sens. Camus reste aujourd’hui une figure intemporelle, dont la vie et la mort sont à la fois une source de réflexion et d’inspiration.

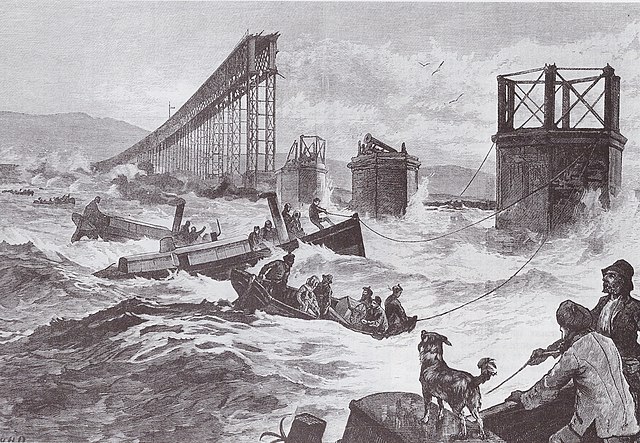

Le 28 décembre 1879, une tragédie ferroviaire secoua l’Écosse et marqua l’histoire de l’ingénierie moderne. Cette nuit-là, le pont ferroviaire du Tay, alors une prouesse technologique, s’effondra sous le passage d’un train, entraînant des dizaines de victimes dans les eaux glaciales de la rivière Tay. Cet article revient sur cet événement dramatique, les causes de la catastrophe et ses répercussions sur l’ingénierie et la sécurité des infrastructures.

Le Pont sur le Tay : Un Chef-d’Œuvre Ambitieux

Contexte de la Construction

Inauguré en 1878, le pont sur le Tay était à l’époque le plus long pont ferroviaire du monde, s’étendant sur près de 3,5 kilomètres. Conçu par l’ingénieur Thomas Bouch, il symbolisait l’audace de l’ère industrielle et la volonté de relier les grandes villes écossaises par des infrastructures modernes.

Une Fierté Technologique

Construit avec des piliers métalliques et un tablier en fer forgé, le pont était conçu pour résister aux intempéries et aux pressions du trafic ferroviaire. Cependant, certains choix techniques, influencés par des contraintes budgétaires, allaient se révéler fatals.

La Nuit de la Catastrophe

Des Conditions Météorologiques Défavorables

Le soir du 28 décembre 1879, un train transportant environ 75 passagers traversait le pont sous des vents violents estimés à plus de 120 km/h. La structure, déjà affaiblie, ne pouvait résister à une telle force.

L’Effondrement Tragique du Pont de Tay

À 19h15, une partie centrale du pont s’effondra, entraînant avec elle le train et ses passagers dans les eaux tumultueuses de la rivière Tay. Aucun survivant ne fut retrouvé. Ce drame suscita une onde de choc en Écosse et bien au-delà.

Les Enquêtes et les Conséquences

Les Causes de l’Effondrement

L’enquête révéla de nombreux défauts dans la conception et la construction du pont. Les matériaux utilisés étaient de qualité inférieure, et les piliers n’étaient pas suffisamment ancrés pour résister aux vents violents. Thomas Bouch, autrefois acclamé, fut sévèrement critiqué et vit sa carrière ruinée.

Les Répercussions sur l’Ingénierie

La catastrophe du Tay marqua un tournant dans l’histoire de l’ingénierie. Elle mit en lumière l’importance des tests rigoureux, de la qualité des matériaux et de la prise en compte des conditions météorologiques dans la conception des structures. Un nouveau pont, plus robuste, fut construit sur le site et inauguré en 1887.

Un Héritage Mêlé de Tragédie et de Leçons

Un Souvenir Gravé dans l’Histoire pour les Ecossais

La catastrophe du pont sur le Tay reste gravée dans la mémoire collective écossaise. Des poèmes, tels que celui tristement célèbre de William McGonagall, ont immortalisé cet événement.

Une Évolution des Normes de Sécurité

En réponse à cette tragédie, de nouvelles normes de sécurité et des méthodologies d’évaluation des structures furent mises en place. L’effondrement du pont sur le Tay devint un exemple clé pour l’évolution de l’ingénierie moderne.

Le Drame du Pont Ferroviaire du Tay

Le 28 décembre 1879, la catastrophe du pont sur le Tay rappela douloureusement les limites de la technologie face à des conditions extrêmes et des erreurs humaines. Cependant, cet événement

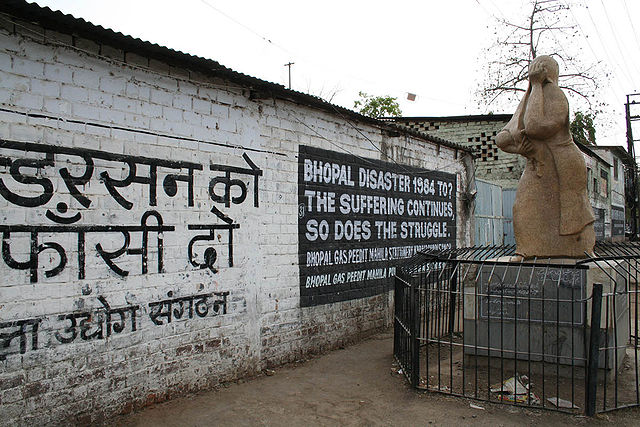

Le 3 décembre 1984, Bhopal, une ville du centre de l'Inde, est le théâtre de l'une des catastrophes industrielles les plus dévastatrices de l'histoire. Un nuage de gaz toxiques s'échappe de l'usine de pesticides de Union Carbide India Limited (UCIL), causant des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés. Cet événement tragique met en lumière les dangers liés à une gestion industrielle négligente et laisse un héritage durable sur la sécurité des usines chimiques à travers le monde.

Le Contexte de la Catastrophe de Bhopal

Une usine au cœur de Bhopal

L'usine de Union Carbide à Bhopal était l'un des plus grands producteurs de pesticides en Inde. Elle fabriquait des produits chimiques à base de méthylisocyanate (MIC), un gaz extrêmement toxique utilisé dans la production de pesticides. L'usine, située près de zones densément peuplées, a été construite dans les années 1970 avec une vision de modernisation de l'agriculture en Inde, mais elle a rapidement souffert de problèmes de gestion et de maintenance.

L'industrialisation rapide et ses conséquences

L'Inde, dans les années 1980, était en pleine phase d'industrialisation rapide, mais avec une régulation insuffisante en matière de sécurité. Le pays n'avait pas encore mis en place des normes strictes de sécurité industrielle, et les multinationales comme Union Carbide ont souvent ignoré les risques de leurs usines, cherchant principalement à maximiser leurs profits sans investir suffisamment dans la maintenance et les protocoles de sécurité.

Le 3 Décembre 1984 : Le Drame

L'échappement du gaz toxique

La nuit du 3 décembre 1984, une série de dysfonctionnements dans l'usine de Union Carbide a provoqué une fuite massive de méthylisocyanate (MIC), un gaz mortel. En raison d'une réaction chimique mal contrôlée, le gaz s'est échappé des réservoirs de stockage, se diffusant rapidement dans l'atmosphère et couvrant la ville de Bhopal. La population, peu informée des risques, n’a pas eu le temps de se protéger.

Les effets immédiats sur la population

L'odeur suffocante et les vapeurs toxiques se sont propagées à grande vitesse, tuant des milliers de personnes sur le coup. Les habitants souffraient de difficultés respiratoires aiguës, de brûlures aux yeux et à la peau, et de vomissements. En l'espace de quelques heures, des milliers de personnes ont été prises au piège dans ce nuage mortel. Les services de santé locaux, déjà surchargés, ont été incapables de faire face à l'ampleur de la tragédie.

Le Bilan Humain et Environnemental

Un nombre de victimes inestimable

Le bilan de la catastrophe est encore aujourd'hui difficile à établir avec précision. On estime que plus de 3 000 personnes sont mortes dans les premières semaines suivant la fuite, mais le nombre total de victimes pourrait atteindre 10 000 à 20 000 personnes, en tenant compte des décès dus à des maladies à long terme, telles que des cancers, des troubles respiratoires chroniques et des malformations congénitales. Des centaines de milliers d'autres ont souffert d'effets physiques et psychologiques durables.

Des conséquences environnementales dramatiques

Au-delà des pertes humaines, la catastrophe a également eu des conséquences environnementales dévastatrices. Le sol et les nappes phréatiques autour de l'usine ont été contaminés par des produits chimiques, entraînant une pollution durable qui affecte encore les générations actuelles de Bhopal. La faune locale, ainsi que la végétation, a été gravement impactée par cette contamination.

Les Leçons et les Répercussions

Responsabilité et négligence

L'une des grandes questions soulevées par la catastrophe de Bhopal reste la question de la responsabilité. L'enquête a révélé que des erreurs humaines, un manque de maintenance, et des décisions imprudentes en matière de sécurité avaient contribué à la fuite. De plus, l'entreprise Union Carbide et ses dirigeants, notamment Warren Anderson, ont été accusés d'avoir négligé les risques en réduisant les coûts de sécurité.

Impact sur les législations et la sécurité industrielle

La catastrophe de Bhopal a conduit à des changements significatifs dans la législation internationale en matière de sécurité industrielle. De nombreux pays ont mis en place des lois plus strictes concernant le stockage et la gestion des substances chimiques dangereuses. En Inde, la Loi sur la responsabilité civile pour les accidents industriels a été adoptée pour garantir que les entreprises prennent des mesures de sécurité adéquates et qu'elles soient tenues responsables en cas de catastrophe.

L'Héritage de la Catastrophe de Bhopal

La catastrophe de Bhopal demeure un symbole de l'échec de la sécurité industrielle et de l'irresponsabilité des multinationales. Elle a révélé les dangers d'une industrialisation rapide sans régulation appropriée et a mis en lumière la nécessité d'une surveillance stricte des industries chimiques. Bien que les victimes de la catastrophe n'aient jamais reçu une réparation adéquate, la tragédie a conduit à une prise de conscience mondiale des dangers liés aux produits chimiques et a inspiré des mouvements pour une industrie plus sûre et plus responsable.

Le 2 décembre 1959, la catastrophe du barrage de Malpasset, située près de Fréjus, dans le Var, plonge la France dans une profonde tristesse et une prise de conscience aiguë des risques liés aux infrastructures hydrauliques. Le barrage, conçu pour alimenter la région en eau potable et en irrigation, s'effondre brutalement, provoquant une inondation dévastatrice qui fait de nombreuses victimes. Cette tragédie, l’une des plus grandes de l’histoire industrielle française, a non seulement bouleversé la région, mais a également entraîné une réévaluation des normes de sécurité pour les barrages en France.

Contexte de la construction du barrage de Malpasset

Un projet ambitieux pour l'approvisionnement en eau

Le barrage de Malpasset a été construit à la fin des années 1950, dans le but d’assurer un approvisionnement stable en eau pour la ville de Fréjus et ses alentours. Il était situé sur la rivière Argens, et sa conception avait pour objectif de répondre aux besoins en eau de l’agriculture et de l’urbanisation croissante dans cette région de la Côte d’Azur.

Les caractéristiques techniques du barrage

Ce barrage en arc, haut de 42 mètres et long de 223 mètres, était conçu pour retenir jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau. Il s’agissait d’une structure moderne pour l’époque, qui devait résister aux conditions climatiques locales et aux variations des niveaux d’eau. Mais des défauts de conception et un manque de surveillance vont transformer ce projet en une tragédie.

Les événements du 2 décembre 1959

L’effondrement du barrage

Dans la nuit du 2 décembre 1959, après plusieurs jours de fortes pluies, le barrage de Malpasset cède. La rupture de la paroi amont du barrage libère soudainement une quantité énorme d’eau, qui dévale la vallée avec une violence inouïe. La vague de boue et d'eau atteint à grande vitesse la ville de Fréjus et les villages environnants, engendrant une catastrophe humaine et matérielle majeure.

Les conséquences immédiates

Le déluge provoqué par l'effondrement du barrage inonde rapidement les zones en aval, détruisant tout sur son passage. Des maisons sont emportées, des routes sont submergées et des milliers de personnes sont prises au piège. Les autorités locales, prises de court, mettent un certain temps à organiser les secours, ce qui aggrave encore le bilan humain de la catastrophe.

Le bilan humain et matériel

Un lourd bilan humain

Le bilan humain de la catastrophe est particulièrement tragique. On dénombre entre 400 et 500 victimes, principalement des habitants de Fréjus et des communes voisines. Le fleuve Argens, transformé en un torrent dévastateur, emporte tout sur son passage, notamment des maisons, des véhicules et des infrastructures. L'ampleur du désastre est telle que l'événement reste gravé dans la mémoire collective de la région.

Les dommages matériels

En plus des pertes humaines, les dommages matériels sont considérables. Des centaines de maisons sont détruites, des routes sont coupées, et des champs agricoles sont noyés sous les eaux. La ville de Fréjus et ses environs doivent faire face à une tâche immense de reconstruction après la catastrophe.

Les causes de l’effondrement et les leçons tirées

Les défauts de conception

L'effondrement du barrage de Malpasset est attribué à plusieurs facteurs, dont des défauts de conception et de construction. Une analyse a révélé que le béton utilisé pour la construction du barrage n’avait pas les propriétés nécessaires pour résister à la pression exercée par l'eau accumulée. De plus, la situation géologique particulière du site a été mal évaluée. Le barrage a été construit sur un terrain instable, ce qui a contribué à la rupture.

Les lacunes de la surveillance

En plus des défauts techniques, une surveillance insuffisante des conditions du barrage a également joué un rôle dans la catastrophe. Bien que des signes de faiblesse aient été observés dans les mois précédant l’effondrement, aucune action préventive n’a été prise pour remédier à ces problèmes. Cette négligence a été largement critiquée et a conduit à une refonte des normes de sécurité pour les barrages en France.

Un tournant pour la sécurité des infrastructures en France

La catastrophe du barrage de Malpasset a non seulement marqué la fin tragique de nombreuses vies humaines, mais elle a aussi révélé des failles profondes dans les systèmes de contrôle et de construction des grandes infrastructures en France. Cette tragédie a conduit à une révision des normes de sécurité, avec la mise en place de réglementations plus strictes pour garantir la sécurité des barrages et des structures similaires. Aujourd’hui, le souvenir de cet événement reste un avertissement sur la nécessité de garantir une surveillance rigoureuse et des infrastructures fiables pour prévenir de telles catastrophes.

Harry Houdini, le nom même évoque l'illusion, l'évasion, et la magie. Plus qu’un simple magicien, Houdini a bâti sa légende sur des exploits d’évasion spectaculaires, des cascades impossibles et un sens inébranlable du danger. De la camisole de force aux coffres enchaînés immergés dans l’eau, il semblait défier la mort à chaque tour. Houdini n'était pas seulement un maître de l'évasion ; il était une icône culturelle, un symbole de la détermination humaine à surmonter l'impossible. Cet article retrace la vie fascinante de ce magicien hors pair, ses tours les plus dangereux, et l’héritage qu’il a laissé.

Les Débuts d’un Artiste : Des Origines Modestes à la Gloire

Une enfance marquée par la pauvreté

Né Erik Weisz en 1874 à Budapest, Houdini émigre avec sa famille aux États-Unis à l'âge de quatre ans. Grandissant dans la pauvreté, il découvre très jeune une passion pour le spectacle et l’illusion.

Les premiers pas sur scène

Sous le nom d’Harry Houdini, il débute sa carrière de magicien à la fin du XIXe siècle, mais c'est en se spécialisant dans l’art de l’évasion qu’il rencontre un succès phénoménal. Ses performances impliquant des chaînes, des menottes et des cadenas attiraient des foules toujours plus nombreuses.

Les Évasions Mortelles : Défis Face à l’Impossible

Le tour de la camisole de force suspendue

Parmi ses numéros les plus célèbres, Houdini se faisait suspendre à plusieurs mètres de hauteur, enfermé dans une camisole de force, les pieds enchaînés. Cette évasion spectaculaire exigeait une combinaison unique de force, de souplesse et de sang-froid.

L’évasion sous l’eau : la cellule d’eau chinoise

Un autre de ses tours emblématiques consistait à s’échapper d’une cellule remplie d’eau dans laquelle il était plongé la tête en bas, les pieds verrouillés. L’angoisse du public était palpable à chaque représentation, tandis qu’Houdini, à la limite de l’asphyxie, défiait la mort sous leurs yeux.

Le tour du cercueil enchaîné et enterré

Peut-être l’évasion la plus symbolique de sa carrière fut celle où il se faisait enterrer vivant dans un cercueil en bois, enchaîné, et devait en sortir sans assistance. Cette performance témoignait non seulement de son incroyable capacité physique, mais aussi de sa volonté inébranlable de défier les forces naturelles.

Un Combat contre les Charlatans et l’Occultisme

Houdini contre les médiums et l’ésotérisme

Au-delà de la scène, Houdini était un fervent sceptique de l’occultisme. À une époque où les médiums et les séances spirites prospéraient, il s’est donné pour mission de dénoncer les imposteurs qui exploitaient la crédulité des gens en deuil. Il a même témoigné devant le Congrès américain pour mettre en garde contre les fraudes spirituelles.

Le pacte post-mortem

Avant sa mort, Houdini avait fait un pacte avec sa femme, Bess, stipulant qu'il tenterait de communiquer avec elle depuis l'au-delà, si cela était possible. Pendant dix ans après sa mort, Bess organisa des séances annuelles sans jamais recevoir de message. Cette absence de communication renforça sa croisade contre l'illusion de l’au-delà.

L’Incident Fatal : Le Coup de Poing de Trop

Un tour mal préparé

En 1926, lors d'une visite à Montréal, Houdini reçoit la visite de plusieurs admirateurs, dont un étudiant qui lui demande s’il peut supporter un coup de poing dans l’abdomen, une démonstration qu'il avait faite à plusieurs reprises. Houdini accepte, mais avant d’avoir pu se préparer, il reçoit un coup violent. Peu après, il tombe gravement malade.

La mort mystérieuse du maître de l’évasion

Diagnostiqué d’une péritonite due à la rupture de son appendice, Houdini meurt quelques jours plus tard, le 31 octobre 1926, laissant le monde de la magie en deuil. Sa mort prématurée, bien que tragique, contribue à renforcer son aura de légende, et encore aujourd'hui, des débats persistent sur les véritables causes de son décès.

L’Héritage d’Houdini : Une Icône Inoubliable

Une influence durable sur la magie moderne

Le nom d’Houdini est aujourd’hui indissociable de l’art de l’évasion. Sa créativité, son courage et son génie ont ouvert la voie à de nouvelles générations de magiciens, dont beaucoup s’inspirent encore de ses exploits et tentent de recréer ses tours légendaires.

Houdini au cinéma et dans la culture populaire

De nombreux films, livres et documentaires ont retracé la vie et la carrière d’Houdini, renforçant son statut d’icône culturelle. Son héritage va bien au-delà de la magie, il incarne une figure de défi contre l’adversité et la mortalité.

Le magicien qui jouait avec la mort

Harry Houdini n’était pas seulement un magicien, mais un homme qui repoussait constamment les limites du possible. Il n'a cessé de défier la mort à chaque tour, captivant les foules avec des évasions spectaculaires. Son influence perdure aujourd'hui, non seulement dans le monde de la magie, mais dans toute la culture populaire. Houdini restera à jamais l'homme qui a défié la mort, un symbole d’ingéniosité, de bravoure et de détermination.

Le 22 octobre 1926, le célèbre illusionniste et maître de l’évasion Harry Houdini, connu pour ses prouesses inégalées, succombe à une péritonite causée par la rupture de son appendice. La mort de Houdini, entourée de mystère, a souvent été attribuée à un coup de poing porté à l’abdomen quelques jours avant sa mort. Cet incident tragique a non seulement marqué la fin d’une ère pour la magie, mais il a aussi alimenté des légendes et spéculations sur la véritable cause de son décès. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à la disparition de cette icône de la magie.

Harry Houdini : Le Maître de l’Évasion

Un magicien au sommet de sa gloire

Harry Houdini, né Erik Weisz en Hongrie en 1874, est rapidement devenu une légende dans le monde de la magie et de l’évasion. Sa capacité à se libérer de chaînes, de camisoles et de coffres verrouillés lui a valu une renommée internationale. Houdini était également connu pour son esprit indomptable et son endurance physique impressionnante.

Une carrière fondée sur la maîtrise du corps

Au fil de sa carrière, Houdini a développé une forme physique remarquable, essentielle à ses actes d'évasion. Il se vantait souvent de sa capacité à résister à des coups violents sans montrer de signes de douleur, une compétence qui finirait par jouer un rôle crucial dans les événements tragiques de 1926.

L’Incident Fatal : Un Coup de Poing Foudroyant

Une rencontre avec des étudiants admirateurs

Le 22 octobre 1926, lors d’une de ses tournées à Montréal, Houdini reçoit dans sa loge des étudiants de l’université McGill. L’un d'eux, un jeune boxeur amateur du nom de J. Gordon Whitehead, le questionne sur sa capacité à résister aux coups de poing dans l’abdomen, un exploit dont Houdini s'était fait une spécialité.

Le coup inattendu

Sans prévenir ni attendre que Houdini se prépare, Whitehead lui assène plusieurs coups violents dans l’estomac. Bien que Houdini ait l’habitude de se contracter pour absorber l’impact de tels coups, cette fois-ci, pris au dépourvu, il n’a pas le temps de se préparer. Le coup de poing aurait contribué à l’éclatement de son appendice.

La Détérioration de l’État de Santé d’Houdini

Les premiers symptômes

Malgré la douleur croissante dans son abdomen, Houdini continue de se produire sur scène, refusant d’annuler ses spectacles. Ce n’est que lorsqu’il tombe sérieusement malade après une représentation à Détroit que son équipe le force à consulter un médecin.

Le diagnostic fatal

Houdini est rapidement diagnostiqué avec une péritonite, causée par la rupture de son appendice. Bien que la chirurgie ait été tentée, il était déjà trop tard pour sauver le magicien. Le 31 octobre 1926, Houdini meurt des suites de cette infection, à seulement 52 ans.

L’Après-Mort de Houdini : Mythe et Légende

Un mystère entourant sa mort

La nature soudaine de la mort d’Houdini a alimenté de nombreuses rumeurs. Certains ont affirmé que son appendice était déjà enflammé avant le coup de poing, et que le coup n’a fait qu’accélérer une issue inévitable. D’autres, fascinés par son combat contre les médiums et l’ésotérisme, ont spéculé que sa mort aurait été le résultat d’une vengeance surnaturelle.

Le mythe du défi à la mort

Houdini a souvent défié la mort dans ses spectacles, mais cette fois-ci, la réalité l’a rattrapé. Son décès prématuré a renforcé son aura de légende, alimentant la fascination pour ses exploits et sa personnalité. Jusqu’à aujourd’hui, il reste une figure mythique dans l’histoire de la magie.

L’Incident qui a Coûté la Vie au Maître de l’Évasion

La mort d’Houdini à la suite d’un incident apparemment banal, un coup de poing mal anticipé, a choqué le monde entier. Cet événement tragique, entouré de mystères et de spéculations, a contribué à faire d'Houdini une icône immortelle. Son incroyable carrière, marquée par des évasions périlleuses et des exploits extraordinaires, continue d’inspirer des générations de magiciens et de passionnés d’illusion. La disparition du plus grand maître de l'évasion a laissé un vide dans le monde du spectacle, mais son héritage perdure, presque un siècle après sa mort.

Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a marqué l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire de l’humanité. Cette tragédie a laissé des conséquences profondes sur les populations locales, sur l’environnement, et sur la perception globale de l’énergie nucléaire. Alors que les autorités soviétiques tentent de dissimuler l’ampleur de la catastrophe, les radiations se propagent à travers l'Europe, entraînant un réveil brutal pour la communauté internationale. Cet événement est devenu un symbole du danger nucléaire, du mensonge d'État et des risques environnementaux à long terme. L'histoire de Tchernobyl est celle d’une crise humaine et environnementale dont les répercussions continuent à se faire sentir des décennies plus tard.

La Centrale Nucléaire de Tchernobyl : Un Monument de la Technologie Soviétique

L'Union Soviétique et la Course à l’Énergie Nucléaire

Dans les années 1970, l'Union soviétique se lance dans une expansion massive de son parc nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques croissants. La centrale de Tchernobyl, située près de la ville de Pripiat, devient l'un des fleurons de cette stratégie, avec plusieurs réacteurs de type RBMK, une technologie alors perçue comme innovante.

La Construction de la Centrale et les Problèmes de Conception

La construction de la centrale de Tchernobyl commence en 1970. Cependant, dès les premières phases, des défauts de conception et des manquements dans la sécurité sont signalés. Les réacteurs RBMK utilisés à Tchernobyl se révèlent particulièrement instables en cas de panne, un problème qui sera tragiquement mis en évidence lors de l'accident.

Le 26 Avril 1986 : Une Nuit qui Change Tout

Les Tests et l’Explosion

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, une équipe d’ingénieurs effectue un test de sécurité sur le réacteur numéro 4 pour simuler une panne électrique. Une série d’erreurs humaines, combinées à des problèmes de conception du réacteur, conduit à une montée en puissance incontrôlée. À 01h23, une explosion massive souffle le couvercle du réacteur, libérant des tonnes de matières radioactives dans l’atmosphère.

Les Premières Réactions : Confusion et Déni

Dans les heures qui suivent l’explosion, les autorités de la centrale et le gouvernement soviétique sous-estiment ou minimisent l’ampleur de l’accident. Le feu dans le réacteur est combattu par des pompiers sans équipement de protection adéquat, tandis que la ville voisine de Pripiat continue de vivre normalement, ignorant la catastrophe qui se déroule à quelques kilomètres.

L'Évacuation et la Réaction Internationale

L’Évacuation Tardive de Pripiat

Ce n’est que 36 heures après l'explosion que les autorités soviétiques décident d’évacuer Pripiat, une ville de 50 000 habitants principalement composée de travailleurs de la centrale et de leurs familles. Les habitants quittent la ville en laissant derrière eux tous leurs biens, croyant que l’évacuation serait temporaire.

Les Révélations au Monde Extérieur

Pendant plusieurs jours, le gouvernement soviétique garde le silence sur l'accident. Ce n’est qu’après que des niveaux élevés de radiation soient détectés en Suède et dans d’autres pays européens que les autorités soviétiques admettent publiquement l'existence d’un accident nucléaire majeur. La communauté internationale commence alors à réaliser l'ampleur de la catastrophe.

Les Conséquences Sanitaires et Environnementales

L'Impact des Radiations sur la Santé

Les travailleurs de la centrale, les premiers pompiers et les « liquidateurs » envoyés sur place pour contenir la catastrophe sont les premières victimes des radiations. Beaucoup souffrent de maladies aiguës et meurent dans les semaines qui suivent. Des années plus tard, les effets à long terme sur la population locale, y compris une augmentation des cancers, des malformations congénitales et d’autres maladies, deviennent évidents.

La Zone d’Exclusion : Une Terre Abandonnée

Une zone d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale est établie, rendant cette région inhabitée pendant des décennies. La nature reprend rapidement ses droits dans cette zone abandonnée, mais les effets de la contamination radioactive persistent, rendant ces terres dangereuses pour l’homme.

La Gestion de la Crise et le Sarcophage

La Construction du Sarcophage

Dans les mois qui suivent l'accident, des milliers de liquidateurs sont envoyés à Tchernobyl pour construire un immense sarcophage en béton autour du réacteur détruit afin de contenir les radiations. Ce travail est extrêmement dangereux, et beaucoup de ces ouvriers seront gravement irradiés.

Le Nouveau Sarcophage : Une Solution à Long Terme

En 2016, un nouveau confinement en acier, financé par la communauté internationale, est installé autour du réacteur 4 pour remplacer l'ancien sarcophage en béton qui s’était détérioré. Ce nouveau dôme devrait contenir les radiations pendant au moins un siècle, mais la question du démantèlement complet de la centrale reste en suspens.

Tchernobyl Aujourd’hui : Héritage et Mémoire

Les Leçons de Tchernobyl pour l’Énergie Nucléaire

La catastrophe de Tchernobyl a eu un impact majeur sur la perception publique et politique de l'énergie nucléaire. Dans les années qui ont suivi, plusieurs pays ont revu leur politique énergétique, tandis que des normes de sécurité plus strictes ont été mises en place au niveau mondial pour prévenir de futures catastrophes.

La Mémoire de Tchernobyl : Un Site Historique

Aujourd’hui, la zone d’exclusion de Tchernobyl est devenue un lieu de mémoire et d’intérêt touristique. Des visites sont organisées pour voir les ruines de Pripiat, la centrale elle-même et la nature qui a regagné ces terres. Ce lieu rappelle les dangers des technologies mal contrôlées et l’importance des responsabilités en matière de sécurité nucléaire.

L'Impact Culturel : Tchernobyl dans les Médias

La catastrophe de Tchernobyl a également inspiré de nombreuses œuvres culturelles, du cinéma à la télévision, en passant par la littérature. En 2019, la mini-série « Chernobyl » a ramené l’attention mondiale sur cet événement, en soulignant les erreurs humaines et les mensonges qui ont exacerbé la crise.

Tchernobyl, une Tragédie Universelle

La catastrophe de Tchernobyl reste l'un des événements les plus tragiques de l'ère nucléaire, ayant changé à jamais notre vision de cette technologie. Ce désastre, causé par une combinaison d'erreurs humaines, de défaillances techniques et de mensonges politiques, a coûté des milliers de vies et a contaminé de vastes territoires. Mais il a aussi révélé les dangers de la négligence et de la désinformation, des leçons qui restent cruciales à l'heure où le monde continue d'explorer les potentiels et les risques de l’énergie nucléaire. Tchernobyl n'est pas seulement un accident historique, c'est un avertissement pour l'avenir.