Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Premiere Guerre Mondiale

Le 16 avril 1917, l’armée française lance l’une des offensives les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale : la bataille du Chemin des Dames. Sous le commandement du général Robert Nivelle, cette opération ambitieuse devait percer les lignes allemandes en quelques heures. Mais le résultat fut un désastre humain, avec des pertes colossales et un profond ébranlement du moral des troupes. Retour sur cette journée sanglante et ses conséquences.

Les Promesses d’une Victoire Rapide

La Stratégie de Nivelle

Après les échecs de Verdun et de la Somme, le général Robert Nivelle promet une offensive décisive :

-

"La percée en 24 heures" : Une attaque massive sur un front réduit.

-

Artillerie lourde pour écraser les défenses allemandes.

-

Confiance dans les troupes coloniales (tirailleurs sénégalais, zouaves).

Le Terrain : Un Cauchemar Tactique

Le Chemin des Dames, une crête entre l’Aisne et l’Ailette, est :

-

Fortifié par les Allemands (grottes, blockhaus, mitrailleuses).

-

En pente abrupte, exposant les assaillants.

-

Détrempé par les pluies d’avril, ralentissant l’avancée.

16 Avril 1917 : Le Jour du Désastre

Le Bombardement Préliminaire : Un Échec

1 200 canons pilonnent les lignes ennemies… mais :

-

Les obus n’atteignent pas les abris souterrains allemands.

-

Les barbelés restent intacts, bloquant l’infanterie.

L’Assaut : Un Massacre

À 6h du matin, les soldats français sortent des tranchées :

-

Mitrailleuses allemandes les fauchant par centaines.

-

Chars Schneider CA1 (première utilisation) s’embourbent.

-

Tirailleurs sénégalais subissent des pertes effroyables.

Bilan de la Première Journée

-

30 000 morts ou blessés côté français.

-

Aucune percée décisive, malgré quelques gains locaux.

Conséquences : Le Choc et les Mutineries

L’Échec de Nivelle

-

Nivelle limogé, remplacé par Pétain.

-

Crise de confiance dans le commandement.

Les Mutineries de 1917

-

40 000 soldats refusent de monter au front.

-

Exécutions sommaires (une cinquantaine).

-

Pétain améliore les conditions (permissions, repos).

Un Tournant dans la Guerre

-

Abandon des grandes offensives frontales.

-

Attente des renforts américains (entrée en guerre des USA).

Le Chemin des Dames, Symbole de l’Horreur de 14-18

Plus qu’une bataille, le Chemin des Dames incarne l’incompétence des états-majors et le sacrifice inutile des poilus. Aujourd’hui, mémoriaux et cimetières rappellent cette tragédie, tandis que l’histoire retient la leçon : jamais plus une guerre aussi absurde.

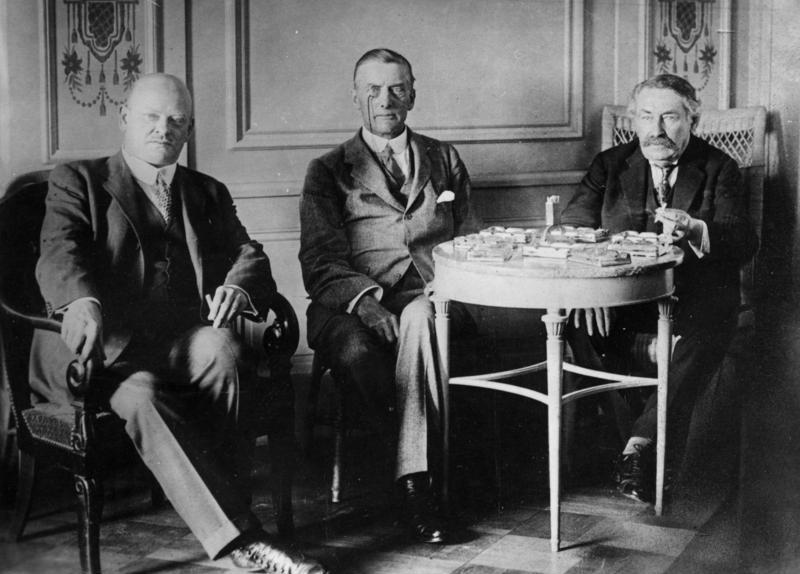

Né le 28 mars 1862 à Nantes, Aristide Briand s'impose comme l'une des figures politiques les plus marquantes de la IIIe République française. Avocat de formation, homme d'État visionnaire et Prix Nobel de la paix, son parcours exceptionnel traverse les tumultes de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Cet article retrace la vie de ce virtuose de la diplomatie et du compromis politique, dont les idées continuent de résonner dans l'Europe contemporaine.

Les Années de Formation

Une Jeunesse Bretonne et Républicaine

Fils d'un aubergiste nantais, Briand grandit dans une France en pleine transformation politique. Son engagement précoce pour les idées républicaines et laïques le conduit au barreau puis au journalisme, où il défend avec éloquence les causes sociales.

Le Socialisme des Débuts

Membre fondateur du Parti socialiste français en 1901, Briand se fait remarquer par ses talents d'orateur. Son discours enflammé lors du congrès du Globe en 1901 révèle un tribun hors pair, capable de captiver les foules.

L'Ascension Politique

Le Ministre de la Séparation

Nommé rapporteur de la loi de Séparation des Églises et de l'État en 1905, Briand démontre son génie politique. Contre toute attente, ce socialiste parvient à imposer une solution équilibrée, évitant les affrontements tout en établissant fermement la laïcité républicaine.

L'Homme des Records Ministériels

Entre 1906 et 1932, Briand occupe pas moins de 25 portefeuilles ministériels, dont 11 fois les Affaires étrangères. Ce record absolu dans l'histoire française témoigne de sa capacité à traverser les crises et les changements de majorité.

Le Visionnaire de la Paix Européenne

Le Pacte Briand-Kellogg (1928)

Initiateur du pacte qui porte son nom avec le secrétaire d'État américain Frank Kellogg, Briand parvient à faire signer à 62 nations la renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. Un texte révolutionnaire pour l'époque.

Le Projet d'Union Européenne

Dès 1929, Briand propose devant la SDN un projet audacieux d'"Union fédérale européenne" préfigurant l'actuelle Union européenne. Bien qu'ajourné par la crise économique, ce plan révèle son extraordinaire prescience politique.

Le Prix Nobel et l'Héritage

La Consécration Internationale

Le Prix Nobel de la paix reçu en 1926 couronne ses efforts inlassables pour la réconciliation franco-allemande et la sécurité collective. Ses négociations avec Stresemann ouvrent la voie à l'esprit de Locarno.

Une Mémoire Contemporaine

Mort en 1932, Briand laisse l'image d'un politique pragmatique, capable d'évoluer du socialisme au centrisme sans renier ses convictions profondes. Aujourd'hui, plusieurs institutions européennes se réclament de son héritage visionnaire.

Aristide Briand, le Pèlerin Infatigable de la Paix

Aristide Briand incarne l'idéal républicain d'un homme d'État conciliant fermeté des principes et souplesse tactique. Dans un monde contemporain en quête de dialogue, son exemple de négociateur infatigable et de bâtisseur de paix reste plus que jamais d'actualité.

Le 23 mars 1918, Paris est secoué par un événement inédit et terrifiant : le premier tir de la « Grosse Bertha », un canon géant allemand capable de frapper la capitale française depuis des dizaines de kilomètres. Ce moment marque un tournant dans la Première Guerre mondiale, plongeant les Parisiens dans l’angoisse et rappelant que le front n’est plus si loin. Retour sur cet épisode historique qui a marqué les esprits.

La « Grosse Bertha » : Une Arme de Terreur

Une Invention Redoutable

La « Grosse Bertha », officiellement appelée Paris-Geschütz (canon de Paris), est une pièce d’artillerie de longue portée développée par l’armée allemande. Avec une portée de plus de 120 kilomètres, elle est conçue pour frapper des cibles éloignées, semant la panique chez l’ennemi. Son nom est un hommage à Bertha Krupp, héritière de l’entreprise d’armement Krupp.

Un Déploiement Stratégique

En 1918, l’Allemagne cherche à reprendre l’initiative sur le front occidental. Le tir sur Paris vise autant à détruire des infrastructures qu’à saper le moral des civils et des soldats français. Le choix de la capitale comme cible symbolise une volonté de frapper au cœur de la nation ennemie.

Le Premier Tir : 23 Mars 1918

Une Explosion Inattendue

Le 23 mars 1918, vers 7 heures du matin, un obus explose soudainement dans le quartier du Quai de Seine, à Paris. Les habitants, incrédules, réalisent que la ville est désormais à portée de tir. En quelques heures, plusieurs autres projectiles s’abattent sur la capitale, faisant des dégâts matériels et des victimes.

La Réaction des Parisiens

La nouvelle se répand rapidement, plongeant la population dans un mélange de peur et de colère. Les journaux parlent d’une « arme monstrueuse », et les rumeurs les plus folles circulent. Malgré tout, les Parisiens tentent de garder leur calme, soutenus par les autorités qui organisent des mesures de protection.

Les Conséquences du Tir

Un Impact Psychologique Majeur

Si les dégâts matériels causés par la « Grosse Bertha » restent limités, son impact psychologique est immense. Les tirs répétés jusqu’en août 1918 rappellent aux Parisiens que la guerre est omniprésente, même loin des tranchées. Cette arme devient un symbole de la brutalité moderne du conflit.

Une Réponse Alliée Rapide

Face à cette menace, les Alliés intensifient leurs efforts pour localiser et neutraliser le canon. Grâce à des techniques de repérage sonore et aérien, ils parviennent à limiter son efficacité, mais la « Grosse Bertha » reste une épée de Damoclès jusqu’à la fin de la guerre.

Un Symbole de la Guerre Totale

Le premier tir de la « Grosse Bertha » sur Paris en 1918 illustre l’évolution de la guerre vers une dimension totale, où les civils deviennent des cibles à part entière. Cet événement, bien que moins meurtrier que d’autres épisodes du conflit, reste gravé dans la mémoire collective comme un moment de terreur et de rupture.

Le 15 mars 1917 (2 mars selon le calendrier julien alors en usage en Russie), le tsar Nicolas II a abdiqué, mettant fin à plus de trois siècles de règne des Romanov sur la Russie. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire russe, ouvrant la voie à la Révolution de Février et, plus tard, à la Révolution d'Octobre. L'abdication de Nicolas II a sonné le glas de l'autocratie tsariste et a précipité la Russie dans une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent.

La Russie en Crise

La Première Guerre Mondiale

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale a exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. Les défaites militaires, les pénuries alimentaires et l'inflation ont alimenté le mécontentement populaire, créant un terrain fertile pour la révolution.

Les Troubles Intérieurs

À l'intérieur du pays, l'autocratie de Nicolas II était de plus en plus contestée. Les grèves, les manifestations et les mutineries se multipliaient, tandis que le gouvernement tsariste semblait incapable de répondre aux besoins de la population.

Les Événements de Février 1917

La Révolution de Février

En février 1917 (mars selon le calendrier grégorien), des manifestations massives ont éclaté à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les ouvriers, les soldats et les paysans réclamaient du pain, la paix et des réformes politiques. Les forces de l'ordre, initialement loyalistes, ont fini par fraterniser avec les manifestants.

La Perte de Soutien

Face à la montée de la révolte, Nicolas II a perdu le soutien de l'armée et de la noblesse. Les membres de la Douma (le parlement russe) ont formé un gouvernement provisoire, tandis que les soviets (conseils ouvriers et soldats) ont commencé à exercer un pouvoir parallèle.

L'Abdication de Nicolas II

La Décision d'Abdiquer

Le 15 mars 1917, Nicolas II a signé son acte d'abdication à Pskov, sous la pression de ses généraux et des membres de la Douma. Il a d'abord abdiqué en faveur de son fils, Alexis, mais a finalement cédé le trône à son frère, le grand-duc Michel, qui a refusé de régner.

La Fin des Romanov

L'abdication de Nicolas II a marqué la fin de la dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis 1613. La famille impériale a été placée en résidence surveillée, avant d'être exécutée par les bolcheviks en juillet 1918.

Les Conséquences de l'Abdication

Le Gouvernement Provisoire

Après l'abdication, un gouvernement provisoire a été formé, dirigé par des libéraux et des socialistes modérés. Cependant, ce gouvernement a été rapidement contesté par les bolcheviks, dirigés par Lénine, qui réclamaient "tout le pouvoir aux soviets".

La Révolution d'Octobre

En octobre 1917, les bolcheviks ont renversé le gouvernement provisoire lors de la Révolution d'Octobre, établissant le premier État socialiste au monde. L'abdication de Nicolas II avait ainsi ouvert la voie à une transformation radicale de la société russe.

L'Héritage de Nicolas II

Dans l'Histoire Russe

Nicolas II est souvent perçu comme un dirigeant faible et incompétent, dont le règne a été marqué par des crises et des échecs. Cependant, certains voient en lui une figure tragique, victime des circonstances et des forces historiques.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, Nicolas II et sa famille sont vénérés comme des martyrs par l'Église orthodoxe russe. Leur exécution a été condamnée, et leur mémoire est honorée dans des monuments et des commémorations.

La Fin d'une Époque

L'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 a marqué la fin du tsarisme et le début d'une nouvelle ère pour la Russie. Cet événement a non seulement changé le cours de l'histoire russe, mais a également eu des répercussions mondiales, influençant les mouvements révolutionnaires et les relations internationales. Aujourd'hui, l'abdication de Nicolas II reste un moment clé de l'histoire, rappelant les conséquences dramatiques des crises politiques et sociales.

La bataille de Verdun, qui s'est déroulée de février à décembre 1916, est souvent considérée comme l'une des batailles les plus sanglantes et les plus symboliques de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces françaises et allemandes, ce conflit a marqué un tournant dans l'histoire militaire et a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective. Cet article explore les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille emblématique.

Les Origines de la Bataille de Verdun

Contexte stratégique

En 1916, la Première Guerre mondiale est dans une impasse. Les tranchées s'étendent sur des centaines de kilomètres, et les deux camps cherchent une percée décisive. L'état-major allemand, dirigé par le général Erich von Falkenhayn, décide de lancer une offensive majeure sur Verdun, une place forte symbolique pour les Français.

Les objectifs allemands

L'objectif de Falkenhayn est double : saigner à blanc l'armée française en l'attirant dans une bataille d'usure et briser le moral des troupes et de la population civile. Verdun, avec ses forts historiques, est choisi comme cible pour son importance stratégique et psychologique.

Le Déroulement de la Bataille

L'offensive allemande

Le 21 février 1916, les Allemands lancent une offensive massive avec un bombardement d'artillerie sans précédent. Les premières lignes françaises sont submergées, mais la résistance s'organise rapidement sous le commandement du général Philippe Pétain.

La défense française

Pétain met en place une logistique robuste pour ravitailler les troupes françaises, notamment via la "Voie Sacrée", une route cruciale pour le transport des hommes et du matériel. Les combats sont acharnés, avec des pertes colossales des deux côtés.

Les phases clés

La bataille se déroule en plusieurs phases, marquées par des offensives et des contre-offensives. Des lieux comme le fort de Douaumont et le village de Fleury-devant-Douaumont deviennent des symboles de la résistance française.

Les Conséquences de la Bataille

Bilan humain

La bataille de Verdun est l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec environ 300 000 morts et plus de 400 000 blessés. Les conditions de combat, marquées par les bombardements intensifs et les attaques au gaz, ont laissé des séquelles durables.

Impact psychologique

Verdun devient un symbole de la résistance et de la souffrance des soldats. La bataille renforce le sentiment national français, mais elle laisse aussi des cicatrices profondes dans la mémoire collective.

Conséquences stratégiques

Malgré les efforts allemands, Verdun reste aux mains des Français. La bataille contribue à épuiser les ressources des deux camps et influence les stratégies futures, notamment lors de la bataille de la Somme.

L'Héritage de Verdun

Mémoire et commémoration

Aujourd'hui, Verdun est un lieu de mémoire incontournable. L'ossuaire de Douaumont et les cimetières militaires rappellent le sacrifice des soldats. La bataille est également étudiée comme un exemple de guerre d'usure et de l'importance de la logistique.

Leçons militaires

Verdun a enseigné des leçons précieuses sur les limites des offensives frontales et l'importance de la défense en profondeur. Ces enseignements ont influencé les tactiques militaires modernes.

Un Épisode Décisif de la Grande Guerre

La bataille de Verdun reste un épisode marquant de la Première Guerre mondiale, symbolisant à la fois l'horreur des conflits modernes et la résilience humaine. Son héritage continue de résonner, rappelant les sacrifices consentis et les leçons tirées de cette période sombre de l'histoire.

Le 12 janvier 1852 marque la naissance de Joseph Joffre, une figure emblématique de l’histoire militaire française. Souvent surnommé "le vainqueur de la Marne", ce maréchal de France est reconnu pour son rôle stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Revenons sur les étapes marquantes de sa vie et de sa carrière, qui ont façonné l’histoire contemporaine.

Les débuts de Joseph Joffre

Une enfance en pays catalan

Joseph Jacques Césaire Joffre voit le jour à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Issu d’une famille modeste, il grandit dans un environnement où l’éducation et la discipline jouent un rôle essentiel. Très tôt, il démontre des aptitudes pour les mathématiques et la stratégie, ce qui le conduit à intégrer des institutions prestigieuses.

Un élève brillant à Polytechnique

Admis à l’École polytechnique, il fait preuve d’un esprit méthodique et d’une grande rigueur. À sa sortie, il s’oriente vers le génie militaire, un choix qui posera les bases de sa brillante carrière.

La carrière militaire de Joseph Joffre

Un officier d'expérience coloniale

Avant de devenir célèbre en Europe, Joffre sert dans les colonies françaises, notamment au Tonkin et à Madagascar. Ces missions lui permettent de développer ses compétences logistiques et stratégiques tout en renforçant son sens de l’organisation.

La Première Guerre mondiale et la victoire de la Marne

En 1914, Joseph Joffre est nommé commandant en chef des armées françaises. Malgré des débuts difficiles, il organise la contre-offensive décisive de la bataille de la Marne, qui marque un tournant dans la guerre. Son calme légendaire et sa capacité à prendre des décisions stratégiques audacieuses lui valent le respect de ses pairs et de ses soldats.

Un héritage durable

Le titre de maréchal de France

En 1916, Joffre est élevé au rang de maréchal de France, une reconnaissance de son rôle crucial dans la défense du pays. Bien qu’il soit ensuite remplacé à la tête des armées, il reste une figure de proue du patriotisme français.

Une mémoire toujours vivante

Joseph Joffre décède en 1931, mais son nom est resté gravé dans l’histoire. Des monuments, des rues et des écoles portent aujourd’hui son nom, perpétuant ainsi son souvenir.

Un Héros de la Première Guerre Mondiale

La naissance de Joseph Joffre, le 12 janvier 1852, est un événement qui résonne encore dans l’histoire française. Par son courage, sa détermination et son génie stratégique, il a su marquer son époque et devenir une source d’inspiration pour les générations futures.

Le 11 novembre 1918 est une date marquante de l’histoire mondiale, car elle signe l’arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. Cette signature de l’armistice, tant attendue après quatre années de conflit intense, est aujourd’hui commémorée dans de nombreux pays, en hommage aux millions de vies sacrifiées et pour rappeler l'importance de la paix. Cet article retrace les événements qui ont mené à l’armistice, les termes de cet accord et les cérémonies qui honorent aujourd’hui la mémoire des combattants.

Comprendre les origines de la Grande Guerre

Les tensions en Europe

Les causes de la Première Guerre mondiale remontent à des tensions entre les grandes puissances européennes, amplifiées par des alliances militaires complexes. Le déclencheur est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en juin 1914, qui entraîne rapidement une série de déclarations de guerre impliquant les pays de la Triple-Entente et ceux de la Triple-Alliance.

L’évolution du conflit

Dès 1914, les fronts s’installent et la guerre s’étend, devenant un conflit total mobilisant des millions de soldats. De violentes batailles se succèdent, comme celles de Verdun et de la Somme, causant des pertes humaines immenses. Ce conflit d’un genre nouveau, marqué par les tranchées et des innovations technologiques militaires, plonge l’Europe dans une crise sans précédent.

La signature de l’armistice à Rethondes

Le contexte de la négociation

En 1918, après quatre années d'une guerre sans issue, les forces de la Triple-Alliance s’affaiblissent, et les forces alliées, renforcées par l’arrivée des troupes américaines, progressent. Consciente de la situation, l'Allemagne demande un armistice pour éviter une défaite plus humiliante. La France, représentée par le maréchal Foch, mène les négociations dans un wagon situé dans la forêt de Compiègne.

Les termes de l’armistice

Signé à 5 h 15 le 11 novembre 1918, l’armistice impose à l’Allemagne de retirer ses troupes et de cesser immédiatement les combats. À 11 heures, les hostilités cessent officiellement, mettant fin à un conflit qui aura profondément marqué les sociétés européennes. Cette date devient alors un symbole de paix, mais aussi de mémoire pour les victimes de la guerre.

Le 11 novembre, journée de mémoire et de commémoration

L’instauration d’une journée de commémoration

Dès 1919, le 11 novembre est proclamé jour de souvenir pour honorer les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. En France, chaque ville érige un monument aux morts, et à Paris, l’Arc de Triomphe devient un lieu de recueillement avec l’allumage de la flamme du Soldat inconnu, initié en 1923, pour garder vivante la mémoire des combattants.

Les commémorations aujourd’hui

La tradition perdure, et le 11 novembre est chaque année marqué par des cérémonies officielles en hommage aux soldats tombés au combat. En France, ces commémorations se tiennent autour des monuments aux morts, et une cérémonie officielle est organisée sous l’Arc de Triomphe, avec la participation des plus hautes autorités de l'État. Ces cérémonies rappellent l’importance du devoir de mémoire et sont l'occasion d’enseigner aux jeunes générations les leçons de l’histoire.

Se souvenir et honorer les héros de la Grande Guerre

L’armistice du 11 novembre est bien plus qu’une simple signature ; il symbolise la fin d’une guerre et le début d’un long processus de reconstruction. Les commémorations annuelles rappellent les horreurs de la guerre et l’importance de préserver la paix. Cette journée est un moment de recueillement et d'hommage à ceux qui ont donné leur vie, mais aussi un appel à ne jamais oublier les leçons de l’histoire.

L’immigration vietnamienne en France est une histoire profondément marquée par les liens historiques entre les deux pays, les vagues de migration successives et les défis d’intégration. Du colonialisme au refuge post-guerre, puis à l’installation des générations plus récentes, les travailleurs vietnamiens ont apporté des contributions significatives à la société française tout en conservant une forte identité culturelle. Cet article examine le parcours de ces travailleurs, leurs conditions de vie, les obstacles qu'ils rencontrent et leur impact sur la société française.

Origines de l'Immigration Vietnamienne en France

Les Premières Vagues sous le Colonialisme

L’immigration vietnamienne en France débute à l’époque coloniale, au XIXe siècle, lorsque le Vietnam faisait partie de l’Indochine française. Certains Vietnamiens venaient en France pour étudier ou travailler, souvent dans des conditions précaires. Beaucoup étaient recrutés comme travailleurs dans les plantations ou les usines pour répondre aux besoins économiques des colonies.

Les Travailleurs durant les Guerres Mondiales

Au cours des deux guerres mondiales, des milliers de Vietnamiens ont été recrutés pour soutenir l’effort de guerre en France, travaillant dans les usines, les chantiers et même dans les tranchées. À la fin des guerres, une partie de ces travailleurs a choisi de rester en France, constituant les premières communautés vietnamiennes sur le sol français.

L'Immigration de Réfugiés après 1975

L’Arrivée des « Boat People »

Après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, des milliers de réfugiés vietnamiens, appelés les « boat people », ont fui le régime communiste pour se réfugier en France. Ils sont souvent arrivés dans des conditions difficiles, cherchant à reconstruire leur vie dans un pays étranger.

L’installation et les Premiers Emplois

Les réfugiés vietnamiens, souvent peu qualifiés, se sont intégrés dans le secteur du travail manuel. Ils ont souvent travaillé dans des usines, des restaurants, et des chantiers de construction, s'adaptant progressivement à la vie française tout en préservant leurs traditions.

Conditions de Vie et Défis des Travailleurs Vietnamiens en France

Les Quartiers Populaires et la Cohésion Communautaire

Les Vietnamiens se sont installés dans des quartiers populaires des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Ces quartiers sont devenus des lieux de solidarité et d’entraide où la communauté a pu s’entourer de structures sociales, culturelles et économiques propres.

Le Défi de l’Intégration Culturelle et Linguistique

L’intégration a souvent été difficile pour les travailleurs vietnamiens, confrontés à des barrières linguistiques et culturelles. La seconde génération a cependant joué un rôle crucial dans le rapprochement avec la culture française, en combinant les valeurs vietnamiennes traditionnelles et la modernité française.

L’Impact et les Contributions à la Société Française

L’Entrepreneuriat et les Réussites Économiques

Beaucoup de Vietnamiens en France se sont tournés vers l'entrepreneuriat, ouvrant des restaurants, des magasins et des entreprises spécialisées. Ces commerces ont enrichi le paysage culturel et économique de la France, apportant des saveurs et des produits asiatiques dans les quartiers urbains.

Les Réussites Professionnelles et Intellectuelles

Au-delà des emplois manuels, la communauté vietnamienne en France a également vu émerger des figures dans des domaines tels que la médecine, les sciences, la politique et les arts. Ces réussites témoignent de la résilience et de l’ambition des immigrés vietnamiens et de leurs descendants.

Les Jeunes Générations et l'Évolution de l'Identité

Préserver la Culture Vietnamienne en France

Les nouvelles générations de Vietnamiens en France s’efforcent de préserver leur identité culturelle, en participant à des festivals, des associations culturelles, et en maintenant des traditions familiales. Ces efforts permettent de préserver le lien avec le Vietnam, tout en intégrant les valeurs et pratiques de la société française.

Un Identité Hybride et la Représentation dans la Société

La jeunesse vietnamienne en France développe une identité hybride, à cheval entre les cultures française et vietnamienne. Cela leur permet d’être des ambassadeurs culturels, enrichissant le multiculturalisme français et offrant un exemple de coexistence entre diverses identités culturelles.

Ont offert une richesse culturelle et économique au pays

La vie des travailleurs immigrés vietnamiens en France est une histoire d’adaptation, de résilience et de contributions durables à la société française. En s’installant en France, les Vietnamiens ont construit des vies nouvelles et offert une richesse culturelle et économique au pays. Aujourd'hui, ils font partie intégrante du tissu social français, apportant une diversité qui témoigne des valeurs de solidarité et de respect entre les cultures.

La bataille de la Somme, qui s'est déroulée de juillet à novembre 1916, est l'une des batailles les plus longues et les plus coûteuses en vies humaines de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces alliées, principalement britanniques et françaises, aux armées allemandes, cette offensive visait à briser les lignes ennemies et à alléger la pression sur les troupes françaises engagées dans la bataille de Verdun. Cet article explore les causes, le déroulement, les enjeux stratégiques et les conséquences de ce conflit majeur.

Le Contexte et les Causes de la Bataille

Le Front de l'Ouest en 1916

Après deux ans de guerre de tranchées et de nombreuses offensives infructueuses, les forces alliées cherchent à infliger un coup décisif à l'armée allemande, en proie à un épuisement progressif. Le front de l’Ouest est figé, et les alliés espèrent rompre cette impasse.

Le Plan Anglo-Français

Les forces britanniques et françaises, dirigées par les généraux Douglas Haig et Joseph Joffre, planifient une offensive commune dans la région de la Somme. Leur objectif est de percer les lignes allemandes et de soulager les troupes françaises engagées dans la bataille de Verdun.

Les Premiers Jours de l'Offensive

Le 1er Juillet 1916 : Un Jour Sombre

Le 1er juillet 1916 marque le début de l’offensive alliée. Ce jour-là, les Britanniques subissent des pertes record : près de 60 000 hommes sont tués ou blessés en une seule journée, le plus lourd bilan de l'histoire militaire britannique.

Les Difficultés de l'Assaut

Malgré une préparation d'artillerie massive, les lignes allemandes restent solides, protégées par des tranchées bien construites et des mitrailleuses redoutables. Les assaillants avancent difficilement, au prix de lourdes pertes humaines.

L'Enlisement de la Bataille

Les Conditions de Combat

Les conditions de combat dans la Somme sont extrêmement dures. La pluie, la boue et les mauvaises conditions sanitaires rendent l’avancée difficile pour les soldats, qui vivent dans des tranchées infestées de rats et exposées aux intempéries.

L'Utilisation des Nouvelles Technologies

Pour la première fois, les chars d’assaut sont utilisés en septembre 1916, bien que de façon limitée. Ces nouvelles machines apportent un soutien moral aux troupes alliées mais sont souvent inefficaces sur le terrain boueux de la Somme.

Les Résultats et le Bilan Humain

La Fin de l'Offensive

En novembre 1916, les alliés stoppent finalement l'offensive sans avoir réussi à obtenir de victoire décisive. Après cinq mois de combats, le front n'a avancé que de quelques kilomètres, et les pertes humaines sont terrifiantes.

Le Bilan des Pertes

La bataille de la Somme est l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, avec plus d'un million de victimes, incluant des soldats tués, blessés ou disparus. Ce bilan tragique laisse des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective des pays concernés.

Les Conséquences et l'Héritage de la Bataille

Un Impact Profond sur le Moral

Les pertes humaines massives et l'absence de résultats stratégiques ont un impact profond sur le moral des troupes et des civils. En Grande-Bretagne et en France, la bataille de la Somme devient synonyme de sacrifice inutile et de l’horreur des tranchées.

L’Héritage et la Mémoire

De nombreux mémoriaux, comme celui de Thiepval, rendent aujourd'hui hommage aux soldats tombés dans la Somme. La bataille reste un symbole puissant de la souffrance endurée par les combattants et de la détermination des armées face à des conditions éprouvantes.

L’une des Batailles les Plus Meurtrières de la Première Guerre Mondiale

La bataille de la Somme est emblématique des horreurs de la Première Guerre mondiale. Avec des pertes humaines dévastatrices, elle représente l’un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. Bien que l’offensive n’ait pas atteint ses objectifs, elle a néanmoins marqué l’histoire militaire et le souvenir des nations impliquées, rappelant les sacrifices consentis au nom de la liberté et de la paix.

En 2025, nous célébrerons le centenaire de la Conférence de Locarno, un événement diplomatique majeur qui a joué un rôle essentiel dans la stabilisation de l'Europe après la Première Guerre mondiale. La conférence, qui s'est tenue en octobre 1925 dans la ville suisse de Locarno, a marqué un tournant dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres. Elle a jeté les bases d'un climat de coopération et de confiance entre les grandes puissances européennes, tout en essayant de garantir la paix et la sécurité collective. Cet article revient sur les enjeux, les accords et l'héritage de cet événement marquant, et propose une réflexion sur sa pertinence un siècle plus tard.

Contexte historique de la Conférence de Locarno

L’Europe après la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a laissé l’Europe dans un état de chaos, avec des tensions géopolitiques exacerbées et des économies dévastées. Le traité de Versailles de 1919, qui avait officiellement mis fin à la guerre, avait créé un climat de ressentiment, en particulier en Allemagne, où le sentiment d’humiliation prédominait. L'Europe était donc plongée dans une atmosphère de méfiance et de divisions profondes.

La montée des initiatives pour la paix

Dans les années qui ont suivi, plusieurs initiatives pour rétablir la stabilité internationale ont émergé. Le pacte de la Société des Nations (SDN) avait pour but de promouvoir la paix, mais il s'est avéré insuffisant pour régler les problèmes complexes de frontières et de sécurité en Europe. La Conférence de Locarno visait à combler ces lacunes en offrant un cadre diplomatique pour consolider la sécurité européenne.

Les principaux acteurs et objectifs de la Conférence

Les puissances présentes à Locarno

La Conférence de Locarno a réuni plusieurs puissances européennes majeures, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces nations avaient toutes un intérêt particulier à garantir la paix en Europe, mais elles avaient aussi des préoccupations propres, notamment en matière de sécurité des frontières et de réparations de guerre.

Les objectifs diplomatiques de la conférence

L’objectif principal de la conférence était de normaliser les relations entre la France et l’Allemagne, les deux grandes rivales européennes. Il s'agissait de trouver un compromis qui garantirait la sécurité des frontières, en particulier celles de l’Allemagne avec la France et la Belgique, tout en permettant à l’Allemagne de réintégrer le concert des nations européennes.

Les accords de Locarno et leurs implications

Le Pacte rhénan et la sécurisation des frontières

L'un des accords centraux de la Conférence de Locarno fut le Pacte rhénan, qui garantissait la démilitarisation de la Rhénanie et la reconnaissance des frontières occidentales de l'Allemagne. Ce pacte offrait des garanties de sécurité à la France et à la Belgique, tout en apaisant les craintes allemandes d'une future invasion.

Les accords bilatéraux avec la Pologne et la Tchécoslovaquie

En plus du Pacte rhénan, des accords bilatéraux furent conclus entre l’Allemagne et ses voisins de l'Est, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Cependant, ces accords étaient moins solides, car l'Allemagne refusa de garantir ses frontières orientales de manière aussi ferme que celles avec la France et la Belgique.

La réintégration de l'Allemagne dans la diplomatie européenne

Un autre résultat majeur de la Conférence fut le retour de l’Allemagne sur la scène diplomatique internationale. L'Allemagne fut invitée à rejoindre la Société des Nations en 1926, ce qui marqua une étape symbolique vers la normalisation de ses relations avec les autres puissances européennes.

L’héritage de la Conférence de Locarno

Les années de stabilité relative en Europe

La période qui suivit la Conférence de Locarno fut marquée par un court moment de stabilité en Europe. Les accords de Locarno apportèrent une certaine détente dans les relations franco-allemandes et renforcèrent la coopération diplomatique entre les grandes puissances. Cependant, cette stabilité s’avéra fragile et de courte durée.

L'effondrement de l'esprit de Locarno dans les années 1930

Avec la montée du nazisme en Allemagne et la politique expansionniste d'Hitler, les accords de Locarno perdirent rapidement leur pertinence. En 1936, lorsque l'Allemagne remilitarisa la Rhénanie, en violation directe du pacte signé à Locarno, les espoirs de maintenir une paix durable en Europe s'effondrèrent.

Le Centenaire de Locarno : Réflexion sur un héritage complexe

Un modèle de diplomatie multilatérale

Un siècle après Locarno, l'événement est souvent perçu comme un modèle de diplomatie multilatérale, qui a tenté de répondre aux défis de la sécurité collective à une époque de profonds bouleversements. Malgré ses limites, la Conférence de Locarno reste un exemple d’effort pour instaurer une paix durable à travers la coopération internationale.

Les leçons à tirer pour le présent

Le centenaire de la Conférence de Locarno offre une occasion de réfléchir sur les leçons que cet événement peut offrir au monde contemporain. À une époque où les tensions géopolitiques sont de nouveau vives, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, l'idée d'une diplomatie préventive et de sécurité collective prend une nouvelle résonance.

La sécurité collective et le respect des frontières

La Conférence de Locarno représente une tentative ambitieuse de construire un nouvel ordre international fondé sur la coopération, la sécurité collective et le respect des frontières. Bien que ses succès aient été partiels et de courte durée, son centenaire nous invite à réexaminer l’importance des efforts diplomatiques dans la prévention des conflits et à tirer des enseignements pour relever les défis contemporains de la paix et de la sécurité internationales.

La Première Guerre mondiale, également appelée Grande Guerre, marqua l’un des conflits les plus dévastateurs de l’histoire contemporaine. Entre 1914 et 1918, des millions de soldats furent plongés dans un cauchemar de violence, de destruction et de souffrance. Parmi eux, les « Poilus », surnom donné aux soldats français, symbolisent le courage, la résilience et le sacrifice face aux horreurs de la guerre des tranchées. Cet article explore l’enfer qu’ont vécu ces hommes, la réalité des combats et les conséquences de cette guerre meurtrière.

L'entrée en guerre : un conflit inattendu et meurtrier

Les causes complexes de la guerre

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale résulte d'un enchevêtrement de causes politiques, diplomatiques et économiques. L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en juin 1914 précipite une crise internationale, alors que l’Europe est déjà divisée en blocs antagonistes : la Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie). Ce simple événement va rapidement dégénérer en un conflit mondial.

La mobilisation des 'Poilus'

Dès l’été 1914, des millions de jeunes hommes furent mobilisés pour défendre la patrie. Le terme "Poilu" (qui signifie « poilu » ou « barbu », un signe de rusticité) apparaît pour désigner les soldats français qui partirent au front. L’engouement patriotique était initialement fort, mais personne n’imaginait la longueur et l'ampleur de cette guerre. Beaucoup pensaient que le conflit serait court et victorieux.

L'enfer des tranchées : une guerre d'usure

La vie quotidienne dans les tranchées

Très rapidement, la guerre devint une guerre de position, avec l’installation de tranchées le long du front, notamment en France et en Belgique. Les conditions de vie y étaient atroces : la boue, le froid, les rats, le manque de nourriture et l’humidité incessante faisaient des tranchées un véritable enfer pour les soldats. De nombreux "Poilus" souffraient de maladies telles que le pied de tranchée, provoqué par le froid et l’eau stagnante.

La peur constante des bombardements et des attaques

Les "Poilus" vivaient sous une menace permanente de mort. Les bombardements incessants d'artillerie, les gaz toxiques et les attaques surprises rendaient chaque jour incertain. Les offensives, souvent meurtrières et inutiles, consistaient à sortir des tranchées pour attaquer l’ennemi, se soldant par des pertes massives. Les assauts de l’ennemi, en particulier lors des grandes batailles comme Verdun ou la Somme, provoquaient des pertes humaines effroyables.

Les grandes batailles : Verdun, la Somme et les autres

La bataille de Verdun : symbole de la souffrance

La bataille de Verdun, qui se déroula de février à décembre 1916, est sans doute la plus emblématique des combats de la Première Guerre mondiale pour les Français. L’armée allemande avait pour objectif d’"usiner" l’armée française, c’est-à-dire de la détruire par l’usure. Verdun devint un symbole de la résistance française, mais aussi de l’enfer vécu par les soldats. Plus de 700 000 hommes y laissèrent leur vie, dans une bataille qui s’apparentait davantage à un carnage qu'à une victoire stratégique.

La bataille de la Somme : le massacre d'une génération

Simultanément, la bataille de la Somme, lancée en juillet 1916, fut l’une des plus sanglantes de la guerre. Elle mobilisa des troupes britanniques et françaises contre l’armée allemande. Le premier jour de l’offensive, les pertes britanniques furent de 60 000 hommes, un chiffre jamais vu jusqu’alors. Au total, cette bataille coûta la vie à plus d'un million de soldats, pour un gain territorial insignifiant. Elle symbolise l'horreur et l'absurdité de cette guerre d'usure.

Les armes de la guerre moderne : gaz, chars et mitrailleuses

Le gaz : une nouvelle arme terrifiante

Les armes chimiques firent leur apparition pendant la Première Guerre mondiale, notamment avec l’usage du gaz moutarde et du chlore. Ces gaz provoquaient des brûlures, des suffocations et des douleurs intolérables, souvent mortelles. Les soldats, mal protégés, furent nombreux à en souffrir. Le gaz ajouta une nouvelle dimension à l'horreur des combats, rendant la guerre encore plus inhumaine.

Les chars et les mitrailleuses : la guerre industrielle

La guerre de 1914-1918 marqua également l’arrivée de nouvelles technologies militaires. Les mitrailleuses, utilisées en masse, causèrent des ravages lors des assauts, fauchant les soldats en un rien de temps. Les chars d’assaut firent leur apparition sur le champ de bataille, mais leur impact initial fut limité en raison de leur manque de fiabilité. Cependant, ces armes de la guerre industrielle changèrent radicalement la manière de combattre et illustrèrent l’ampleur technologique du conflit.

Le moral des 'Poilus' : entre résilience et mutineries

La camaraderie et le soutien moral

Face à l’horreur quotidienne, les "Poilus" trouvèrent un réconfort essentiel dans la camaraderie entre soldats. Ce lien fort entre les hommes leur permettait de tenir face aux épreuves, d’autant plus que le soutien de leurs familles, à travers les lettres échangées, était vital pour maintenir leur moral. Les moments de répit étaient rares, mais chaque occasion était saisie pour retrouver un semblant de normalité, comme fêter Noël au front.

Les mutineries de 1917

Malgré cette solidarité, l’année 1917 fut marquée par des mutineries dans l’armée française. Les soldats, épuisés par les combats incessants et les conditions de vie déplorables, commencèrent à refuser de monter en ligne. Les offensives inutiles, comme l'offensive du Chemin des Dames, entraînèrent une démoralisation générale. Ces mutineries furent sévèrement réprimées par l’état-major, mais elles révélèrent l’extrême fatigue et la lassitude des "Poilus", à bout de forces.

La fin de la guerre et l'après-guerre : une génération sacrifiée

L’armistice de 1918 : une victoire amère

Le 11 novembre 1918, l'armistice fut signé, marquant la fin des combats. Si la victoire fut célébrée, elle laissa un goût amer chez les survivants. La guerre avait coûté la vie à 1,4 million de Français, et des millions d’autres étaient blessés, mutilés ou traumatisés à vie. Les "Poilus" qui rentrèrent chez eux retrouvèrent une France dévastée, économiquement affaiblie et profondément marquée par le deuil.

Le traumatisme des survivants : "gueules cassées" et souvenirs douloureux

Les soldats revenus du front, souvent appelés les "gueules cassées" en raison de leurs blessures faciales, portèrent les stigmates de cette guerre pendant des décennies. Le traumatisme psychologique, bien qu’invisible, était tout aussi présent. Beaucoup souffrirent de ce que l’on appelle aujourd’hui le trouble de stress post-traumatique, alors appelé "névrose de guerre". Leur sacrifice et leur courage marquèrent durablement la mémoire collective.

Une guerre marquée par la brutalité

L'enfer des "Poilus" pendant la Première Guerre mondiale est l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de France. En quatre ans, ces hommes ont enduré des souffrances indescriptibles dans une guerre marquée par la brutalité, les nouvelles technologies meurtrières et la désillusion. Si leur sacrifice a permis de préserver l’indépendance de la France, la génération des "Poilus" fut profondément marquée par les horreurs de ce conflit. Leur mémoire demeure un symbole puissant de courage et de résilience face à l’adversité.