Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Justice

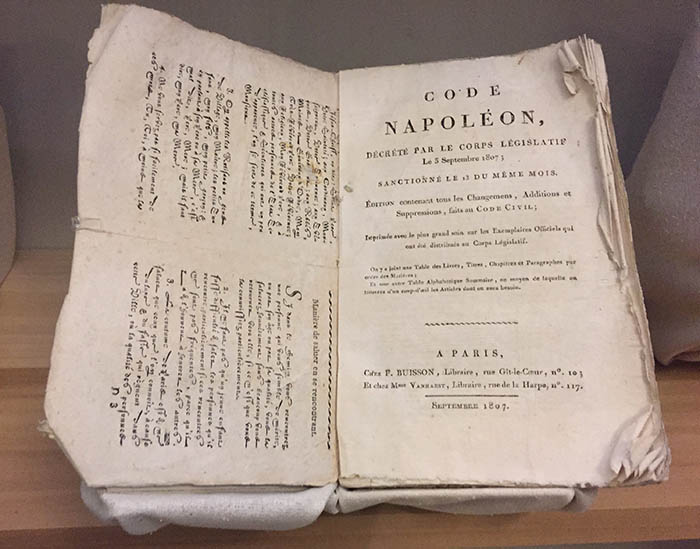

En 1804, Napoléon Bonaparte marque l’histoire juridique en faisant publier le Code civil, également appelé "Code Napoléon". Ce texte révolutionnaire unifie et modernise le droit français, posant les bases du système juridique contemporain. Cet article explore les origines, les principes et l’héritage de ce monument législatif, tout en mettant en lumière le rôle central de Napoléon dans sa création.

Contexte Historique : Un Droit Français Fragmenté

L’Ancien Régime et la Diversité des Lois

Avant la Révolution française, le droit en France est caractérisé par une extrême diversité. Chaque région possède ses propres coutumes, et les lois varient selon les provinces. Cette fragmentation complique l’administration de la justice et entrave l’unité nationale.

Les Tentatives de Réforme sous la Révolution

La Révolution française cherche à moderniser et à unifier le droit. Plusieurs projets de code civil sont envisagés, mais aucun n’aboutit en raison des turbulences politiques.

Napoléon et la Création du Code Civil

La Volonté de Napoléon

Dès son arrivée au pouvoir, Napoléon Bonaparte fait de l’unification du droit une priorité. Il souhaite créer un code clair, accessible et applicable à tous les citoyens, reflétant les idéaux révolutionnaires tout en consolidant son autorité.

Le Travail des Juristes

Une commission de quatre éminents juristes, dont Jean-Étienne-Marie Portalis, est chargée de rédiger le Code civil. Leur travail s’appuie sur les traditions juridiques françaises, tout en intégrant des principes modernes comme l’égalité devant la loi.

Les Principes Fondamentaux du Code Civil

L’Égalité devant la Loi

Le Code civil consacre le principe d’égalité des citoyens devant la loi, mettant fin aux privilèges de l’Ancien Régime. Tous les hommes sont désormais soumis aux mêmes règles, quelle que soit leur origine sociale.

La Propriété Privée et la Liberté Contractuelle

Le Code civil protège la propriété privée et garantit la liberté contractuelle, reflétant les valeurs bourgeoises de l’époque. Ces principes favorisent le développement économique et la stabilité sociale.

La Famille et l’Autorité Paternelle

Le Code civil renforce la structure familiale traditionnelle, plaçant le père au centre de l’autorité familiale. Cette vision conservatrice contraste avec certains idéaux révolutionnaires, comme l’égalité des sexes.

L’Héritage du Code Civil

Une Influence Mondiale

Le Code civil français devient un modèle pour de nombreux pays, en Europe et au-delà. Son influence s’étend à l’Amérique latine, à l’Afrique et à certaines parties de l’Asie, contribuant à la diffusion des principes juridiques modernes.

Les Adaptations et les Réformes

Bien que le Code civil ait été modifié à plusieurs reprises pour s’adapter aux évolutions sociales, ses principes fondamentaux restent intacts. Il demeure la pierre angulaire du droit français et un symbole de l’héritage napoléonien.

Napoléon Révolutionne le Droit Français

Le Code civil de 1804 est bien plus qu’un simple texte juridique : il incarne les idéaux de la Révolution française tout en reflétant la vision autoritaire de Napoléon. Son adoption marque un tournant dans l’histoire du droit, posant les bases d’un système juridique moderne et unifié.

L'Affaire Dreyfus est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Troisième République française. Le 5 janvier 1895, la dégradation publique du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort de trahison, a secoué la nation et cristallisé des tensions sociales, politiques et religieuses. Ce scandale, qui a vu la remise en question des institutions et des valeurs républicaines, reste aujourd’hui un symbole du combat pour la justice et contre l’antisémitisme.

Contexte et Origine de l'Affaire Dreyfus

Une France Divisée

À la fin du XIXe siècle, la France est marquée par des tensions exacerbées entre les républicains et les conservateurs, exacerbées par une montée de l’antisémitisme, largement diffusé dans certains milieux.

Les Accusations contre Alfred Dreyfus

Capitaine de l'armée française et brillant officier, Alfred Dreyfus est arrêté en 1894, accusé d’avoir transmis des informations militaires confidentielles à l'Allemagne. L’affaire repose sur un simple bordereau, une pièce controversée dont l’authenticité sera largement remise en question par la suite.

La Dégradation Publique : Une Humiliation Nationale

Le Rituel de la Dégradation

Le 5 janvier 1895, Alfred Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire à Paris. Sa condamnation est suivie par la destruction de ses insignes et le brisement de son épée, sous les huées de la foule. Cette cérémonie a pour but d'humilier l'accusé et de restaurer l'honneur supposément perdu de l'armée.

Une Scène d’une Grande Violence Symbolique

Pour beaucoup, cet événement symbolise le triomphe d’un nationalisme aveugle et d’un antisémitisme institutionnel. Pourtant, des voix commencent à s’élever contre cette injustice, notamment dans les milieux intellectuels.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

La Division de la Société Française

L'affaire Dreyfus polarise la France. D’un côté, les dreyfusards, défenseurs des idéaux républicains et de la justice, et de l’autre, les antidreyfusards, fervents patriotes et soutiens de l'armée.

Une Réhabilitation Historique

Après des années de lutte acharnée, et grâce à des personnalités comme Émile Zola avec son célèbre "J’accuse...!", Alfred Dreyfus sera réhabilité en 1906. Cet épisode marquera un tournant dans la lutte contre l’antisémitisme et le respect des droits individuels en France.

Une Dégradation Publique qui a Choqué la France

La dégradation publique d’Alfred Dreyfus reste un moment clé de l’histoire française, illustrant à la fois les failles des institutions et la résilience des valeurs républicaines. Plus d’un siècle plus tard, cet événement rappelle l’importance de la vigilance face à l’injustice et au sectarisme.

En 1894, la France est secouée par une affaire judiciaire et politique qui deviendra l’un des plus grands scandales de son histoire : l’affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l’armée française, est accusé de haute trahison pour avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’Allemagne. Rapidement, l’affaire dépasse le simple cadre juridique pour cristalliser les tensions sociales, politiques et religieuses du pays. Retour sur cet événement marquant et ses répercussions durables.

Les Débuts de l'Affaire Dreyfus

Une France sous Tensions

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine instabilité politique, marquée par la rivalité avec l’Allemagne depuis la défaite de 1870 et par une montée de l’antisémitisme, exacerbée par des scandales financiers et des tensions religieuses.

L’Arrestation d’Alfred Dreyfus

En octobre 1894, un document compromettant, appelé le "bordereau", est découvert dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris. Bien que les preuves soient minces, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est rapidement accusé. L’armée voit en lui un bouc émissaire idéal.

Le Procès et la Dégradation

Un Jugement Expéditif

En décembre 1894, malgré une enquête bâclée et des preuves contestables, Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l’île du Diable, en Guyane. La décision repose sur des préjugés antisémites et des documents forgés.

Une Dégradation Humiliante

Le 5 janvier 1895, Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l’École militaire à Paris. Cet événement, destiné à symboliser la trahison, deviendra un moment emblématique de l’injustice subie par Dreyfus.

La Lutte pour la Vérité

Le Rôle d’Émile Zola

En 1898, l’écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J’accuse...! dans le journal L’Aurore. Il y dénonce l’injustice faite à Dreyfus et les manœuvres de l’armée pour dissimuler la vérité. Ce texte marque un tournant dans l’affaire, mobilisant l’opinion publique.

Un Mouvement Divisé

L’affaire divise profondément la France entre "dreyfusards", qui soutiennent la réhabilitation de Dreyfus, et "antidreyfusards", qui défendent l’honneur de l’armée. Cette fracture reflète des clivages politiques, religieux et sociaux.

La Réhabilitation de Dreyfus

Une Vérité Longue à Émerger

Après des années de combats juridiques et politiques, de nouvelles preuves disculpent Alfred Dreyfus. En 1899, il est gracié, mais il faudra attendre 1906 pour que sa condamnation soit annulée et qu’il soit réintégré dans l’armée.

Un Héritage Durable

L’affaire Dreyfus met en lumière les dangers de l’antisémitisme et du nationalisme aveugle. Elle conduit à des réformes importantes dans la société française, notamment en matière de justice et de laïcité.

Entre Injustice et Division

Le scandale Dreyfus reste un symbole de l’injustice et de la lutte pour la vérité. Cette affaire a profondément marqué la France, révélant ses divisions internes tout en contribuant à son évolution vers une société plus juste. Elle demeure un rappel puissant des dangers des préjugés et de l’intolérance.

Le 18 Septembre 1981, la France franchit une étape historique en abolissant la peine de mort. Cet acte, longtemps débattu et porteur d’une profonde symbolique, a marqué un tournant dans l’histoire des droits humains. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter et soutenue par le président François Mitterrand, cette décision fit de la France l’un des derniers pays européens à abandonner cette pratique. Retour sur ce moment clé et sur les enjeux qu’il représente encore aujourd’hui.

Contexte historique : un long chemin vers l’abolition

Une tradition enracinée

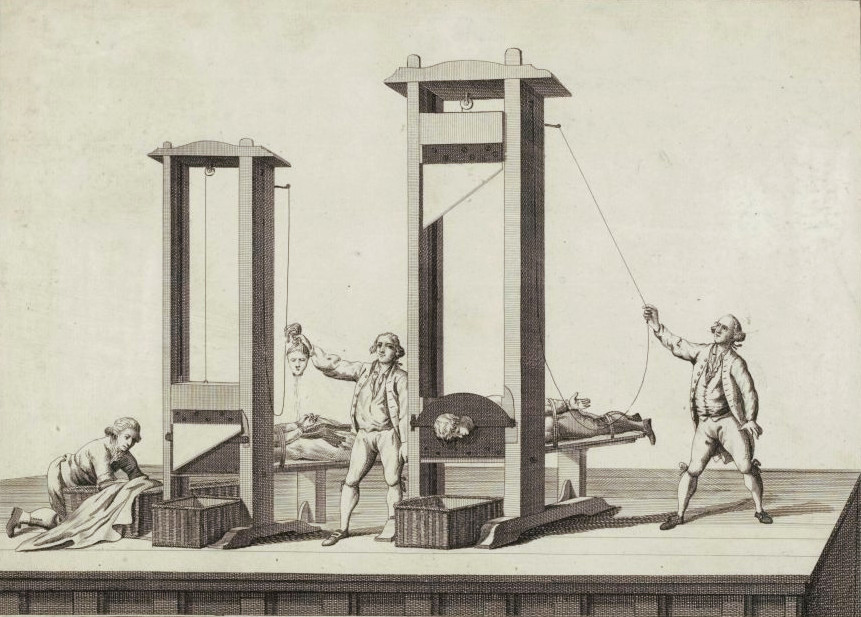

La peine de mort était inscrite dans le système judiciaire français depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, elle constituait une forme de châtiment public, visant à maintenir l’ordre social. Avec la Révolution française, si certaines voix réclamèrent sa suppression, elle fut conservée dans le Code pénal de 1791.

Des débats récurrents au XIXᵉ et XXᵉ siècle

Au fil des décennies, les abolitionnistes gagnèrent en influence, notamment grâce à des figures comme Victor Hugo, qui dénonça la cruauté et l’inhumanité de la peine capitale. Malgré tout, des exécutions spectaculaires, comme celle d’Eugène Weidmann en 1939, continuèrent de marquer les esprits et d’alimenter le débat.

1981 : L’année de l’abolition

L’engagement de Robert Badinter

Robert Badinter, avocat et militant des droits de l’homme, fit de l’abolition de la peine de mort son combat personnel. Ses plaidoiries contre la peine capitale et son ouvrage L’Exécution sensibilisèrent l’opinion publique à l’injustice et à l’irréversibilité de cette sanction.

Un contexte politique favorable

L’élection de François Mitterrand en mai 1981 ouvrit une fenêtre d’opportunité. Mitterrand, premier président socialiste de la Cinquième République, avait inscrit l’abolition de la peine de mort dans son programme, faisant de cette réforme une priorité de son mandat.

Un discours historique

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter prononça un discours mémorable devant l’Assemblée nationale, plaidant avec force pour l’abolition. Il dénonça une justice imparfaite et le caractère irréparable de l’exécution d’un innocent. Ses mots résonnèrent profondément et contribuèrent à faire basculer l’opinion parlementaire.

Les conséquences de l’abolition

Une avancée pour les droits humains

L’abolition fut perçue comme une victoire pour les droits humains et la dignité. Elle réaffirma les valeurs de la République française et sa volonté de se conformer aux normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Un débat persistant

Malgré l’abolition, le sujet reste sensible. Certains considèrent encore aujourd’hui que la peine capitale aurait une fonction dissuasive face à des crimes particulièrement graves. Toutefois, les gouvernements successifs ont maintenu le principe d’abolition, affirmant qu’une société moderne ne peut légitimer la mort comme châtiment.

Un exemple pour le monde

La France sur la scène internationale

Avec l’abolition de la peine de mort, la France s’est inscrite dans une dynamique internationale de défense des droits humains. Elle milite activement pour l’abolition universelle et soutient des initiatives visant à réduire l’application de la peine capitale dans le monde.

L’évolution mondiale

Depuis 1981, de nombreux pays ont suivi l’exemple français. Aujourd’hui, la majorité des États ont aboli ou suspendu la peine de mort, bien que certaines nations continuent de la pratiquer, alimentant le débat sur la justice et les droits fondamentaux.

Un tournant historique en France

L’abolition de la peine de mort en France, en 1981, reste un jalon majeur dans l’histoire des droits humains. Elle symbolise une avancée vers une justice plus humaine et un rejet de la vengeance institutionnalisée. Si le combat pour l’abolition universelle reste inachevé, la France continue de porter ce message sur la scène internationale, rappelant que la dignité humaine doit rester au cœur de nos sociétés.

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari et plusieurs membres de sa famille, cette femme a fait l’objet d’un procès long et médiatisé, marqué par des rebondissements inattendus. L’acquittement final de Marie Besnard en 1961 reste à ce jour l’une des décisions judiciaires les plus controversées de l’histoire française. Cet article explore les grandes étapes de cette affaire, ses enjeux et son impact.

Le Contexte de l’Affaire Marie Besnard

1.1. Une Vie Apparemment Ordinaire

Marie Besnard, née Marie Davaillaud en 1896 à Loudun, dans la Vienne, semblait mener une vie paisible. Mariée en secondes noces à Léon Besnard, un homme aisé, elle vivait confortablement dans un environnement rural. Pourtant, des rumeurs de tensions familiales et des décès répétés dans son entourage commencent à alimenter la méfiance.

1.2. Les Premiers Soupçons

En 1947, la mort subite de Léon Besnard, suivie d’accusations portées par des proches, attire l’attention des autorités. Une enquête est ouverte, et les corps de plusieurs membres de la famille Besnard sont exhumés. Les analyses révèlent des traces d’arsenic dans plusieurs cas, déclenchant une onde de choc dans la petite ville de Loudun.

Les Procès et leurs Rebondissements

2.1. Un Procès Hors Norme

L’affaire Marie Besnard est marquée par trois procès distincts entre 1952 et 1961, un record à l’époque. Les audiences se déroulent dans une atmosphère tendue, alimentée par une couverture médiatique sans précédent. Les témoignages contradictoires et les expertises scientifiques divergentes brouillent les pistes, rendant le procès particulièrement complexe.

2.2. Les Doutes sur les Analyses

Une grande partie des accusations repose sur les résultats des analyses chimiques effectuées sur les corps exhumés. Cependant, des erreurs dans les procédures et des divergences entre experts viennent affaiblir la crédibilité de ces preuves. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le verdict final.

L’Acquittement Final

3.1. Une Décision Contestée

En 1961, après plus de 14 ans de procédure, Marie Besnard est finalement acquittée faute de preuves irréfutables. Ce verdict suscite de vives réactions, divisant l’opinion publique entre ceux qui voient en elle une innocente victime et ceux qui la considèrent comme une empoisonneuse habile ayant échappé à la justice.

3.2. Les Facteurs Déterminants

L’acquittement repose sur plusieurs éléments clés : l’absence de témoins directs, les failles dans les expertises scientifiques et l’incapacité des procureurs à établir un mobile clair. Cette combinaison d’incertitudes permet à Marie Besnard de recouvrer la liberté.

Héritage et Mystères

4.1. Une Affaire qui Marque les Annales

L’affaire Marie Besnard a profondément marqué le système judiciaire français, soulevant des questions sur la fiabilité des preuves scientifiques et la gestion des procès médiatisés. Elle reste une référence dans l’histoire criminelle, étudiée pour ses enseignements sur la présomption d’innocence et les erreurs judiciaires potentielles.

4.2. Une Femme au Centre des Polémiques

Après son acquittement, Marie Besnard retourne à Loudun où elle vit discrètement jusqu’à sa mort en 1980. Malgré les doutes persistants, elle maintient toujours son innocence. Le mystère autour de sa culpabilité ou de son innocence reste entier, alimentant encore aujourd’hui les débats et les analyses.

Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’acquittement de Marie Besnard en 1961 clôt une affaire judiciaire hors du commun, mais il ne met pas fin aux interrogations. Entre erreurs d’analyse, tensions sociales et fascination médiatique, l’affaire illustre les défis du système judiciaire face à des cas complexes. Marie Besnard, qu’elle ait été innocente ou coupable, incarne un mystère qui continue de fasciner et d’intriguer les passionnés d’histoire criminelle.

Le Procès de Nuremberg, tenu après la Seconde Guerre mondiale, a marqué une étape cruciale dans l'histoire du droit international. Ce tribunal militaire international a jugé les hauts responsables nazis pour leurs crimes contre l'humanité, offrant au monde un modèle de justice transnationale. Cet événement, symbole de justice et de réconciliation, soulève encore aujourd'hui des questions fondamentales sur la responsabilité, l'éthique et la mémoire collective.

Contexte Historique du Procès de Nuremberg

Les Racines de la Justice Internationale

La Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle un paysage ravagé, des millions de victimes et des atrocités sans précédent. Face à ces horreurs, les Alliés ont décidé de créer un tribunal pour juger les responsables de ces crimes, posant les bases d’un cadre juridique international.

Une Volonté d’Unité Internationale

Les principales puissances alliées — les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et la France — ont collaboré pour mettre en place une juridiction commune. Cette coopération, inédite dans l’histoire, reflétait une volonté de dépasser les clivages politiques pour établir un précédent juridique universel.

Le Déroulement du Procès

L’Organisation du Tribunal

Le tribunal s’est tenu entre novembre 1945 et octobre 1946, dans la ville allemande de Nuremberg, choisie pour son importance symbolique dans le régime nazi. Un total de 22 accusés principaux a été présenté, y compris des figures majeures comme Hermann Göring, Rudolf Hess et Albert Speer.

Les Accusations Formulées

Les chefs d'accusation comprenaient :

- Les crimes de guerre : violations des lois et coutumes de la guerre.

- Les crimes contre l’humanité : meurtres, exterminations et persécutions massives.

- La conspiration pour mener une guerre d'agression : une innovation juridique introduite par le tribunal.

Les Principaux Enseignements du Procès

Une Base pour le Droit International

Le Procès de Nuremberg a joué un rôle fondateur dans le développement du droit international. Il a conduit à la création d’institutions modernes comme la Cour pénale internationale (CPI).

La Notion de Responsabilité Individuelle

Pour la première fois, la responsabilité individuelle a été mise au cœur de la justice, établissant que les hauts dirigeants ne pouvaient se cacher derrière leur rôle institutionnel pour échapper à leurs actes.

Le Legs du Procès de Nuremberg b

Une Mémoire Vivante

Le procès reste un symbole de la lutte contre l’impunité et un rappel des conséquences terribles des idéologies extrêmes.

Un Débat Toujours d’Actualité

Cependant, il soulève encore des débats sur la justice des vainqueurs et la difficulté d’appliquer des normes universelles dans un monde divisé.

L’Écho Durable de Nuremberg

Le Procès de Nuremberg est bien plus qu’un événement historique : il incarne une avancée dans la quête universelle de justice et de dignité humaine. Alors que le monde continue de faire face à des défis éthiques et juridiques, l’esprit de Nuremberg reste une référence essentielle.