Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Inde

L'année 1947 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Inde. Cette année-là, Lord Mountbatten est nommé Vice-Roi des Indes, un rôle qui allait le placer au cœur des événements menant à l'indépendance de l'Inde et à la partition du sous-continent. Cet article explore les circonstances de sa nomination, ses actions et les conséquences de son mandat sur l'histoire moderne de l'Inde et du Pakistan.

La nomination de Lord Mountbatten

Une nomination stratégique

Après des décennies de lutte pour l'indépendance, l'Inde britannique était à un carrefour critique en 1947. Les tensions entre les communautés hindoue et musulmane, ainsi que la pression croissante pour l'indépendance, ont conduit le gouvernement britannique à envisager une transition rapide du pouvoir.

Le choix de Lord Mountbatten

Lord Mountbatten, un cousin du roi George VI et un officier naval distingué, a été choisi pour succéder à Lord Wavell en tant que Vice-Roi des Indes. Sa nomination a été motivée par son charisme, son expérience militaire et sa capacité à naviguer dans des eaux politiques tumultueuses.

Les actions de Lord Mountbatten

Accélération vers l'indépendance

Dès son arrivée, Lord Mountbatten a reconnu l'urgence de la situation. Il a rapidement conclu que la partition était inévitable et a travaillé à accélérer le processus d'indépendance, fixant initialement la date au 30 juin 1948, puis la avançant au 15 août 1947.

La partition et ses conséquences

La partition des Indes en deux nations indépendantes, l'Inde et le Pakistan, a été marquée par des violences massives et des déplacements de population. Lord Mountbatten a été critiqué pour la rapidité avec laquelle la partition a été mise en œuvre, ce qui a exacerbé les tensions communautaires.

L'héritage de Lord Mountbatten

Évaluations contradictoires

L'héritage de Lord Mountbatten en tant que Vice-Roi des Indes est sujet à débat. Certains le voient comme un facilitateur nécessaire de l'indépendance, tandis que d'autres critiquent sa gestion de la partition et les souffrances qu'elle a engendrées.

Impact sur les relations indo-pakistanaises

Les décisions prises par Lord Mountbatten en 1947 continuent d'influencer les relations entre l'Inde et le Pakistan, avec des répercussions sur la politique, la culture et la société dans les deux pays.

Un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde

Lord Mountbatten a joué un rôle central dans un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde. Sa gestion de la transition vers l'indépendance et la partition reste un sujet de discussion et d'analyse parmi les historiens et les politologues. Son mandat en tant que Vice-Roi des Indes est une étude fascinante des complexités du leadership en temps de crise.

Le 30 janvier 1948, l’Inde et le monde entier sont secoués par un événement tragique : l’assassinat de Mahatma Gandhi, figure emblématique de la non-violence et de la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Alors que le pays vient tout juste d’accéder à l’indépendance, la mort de Gandhi plonge la nation dans le deuil et soulève des questions profondes sur l’avenir de la paix et de l’unité en Inde. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences et l’héritage laissé par Gandhi.

Le Contexte Politique et Social en Inde

L’Indépendance de l’Inde et la Partition

En août 1947, l’Inde obtient son indépendance après des décennies de lutte contre la domination britannique. Cependant, cette indépendance s’accompagne de la partition du pays, donnant naissance à deux États distincts : l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition provoque des violences intercommunautaires massives, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

Le Rôle de Gandhi dans la Période Post-Indépendance

Malgré l’indépendance, Gandhi continue de prôner la paix et l’unité entre les communautés hindoues et musulmanes. Il s’oppose fermement aux violences et entreprend des jeûnes pour apaiser les tensions. Cependant, ses positions en faveur des musulmans lui valent l’hostilité de certains extrémistes hindous.

L’Assassinat de Gandhi

Les Circonstances de l’Attentat

Le 30 janvier 1948, alors qu’il se rend à une prière publique à New Delhi, Gandhi est assassiné par Nathuram Godse, un nationaliste hindou radical. Godse, membre d’un groupe extrémiste, reproche à Gandhi sa tolérance envers les musulmans et sa politique de non-violence, qu’il considère comme une faiblesse.

Les Motivations de l’Assassin

Nathuram Godse et ses complices estiment que Gandhi a trahi la cause hindoue en soutenant la partition et en défendant les droits des musulmans. Pour eux, l’assassinat est un acte politique destiné à éliminer un obstacle à leur vision d’une Inde exclusivement hindoue.

Les Réactions à l’Assassinat

La mort de Gandhi provoque une onde de choc en Inde et dans le monde entier. Des millions de personnes pleurent la disparition de celui qu’ils appelaient affectueusement le « Mahatma » (la grande âme). Le gouvernement indien déclare un deuil national, et des funérailles grandioses sont organisées.

Les Conséquences de l’Assassinat de Ghandhi

L’Impact sur l’Unité Nationale

L’assassinat de Gandhi met en lumière les divisions profondes qui traversent la société indienne. Bien que sa mort renforce temporairement le sentiment d’unité, les tensions communautaires persistent et continuent de menacer la stabilité du pays.

Le Procès des Assassins

Nathuram Godse et son complice Narayan Apte sont jugés et condamnés à mort. Leur procès révèle l’existence d’un réseau d’extrémistes hindous déterminés à éliminer ceux qu’ils considèrent comme des traîtres à la cause nationale.

L’Héritage de Gandhi

Malgré sa mort, l’héritage de Gandhi reste vivant. Sa philosophie de la non-violence (ahimsa) et son engagement en faveur de la justice sociale continuent d’inspirer des mouvements pacifistes à travers le monde, notamment celui de Martin Luther King aux États-Unis et de Nelson Mandela en Afrique du Sud.

Un Apôtre de la Non-Violence

L’assassinat de Mahatma Gandhi le 30 janvier 1948 est une tragédie qui marque un tournant dans l’histoire de l’Inde. En éliminant l’apôtre de la non-violence, ses assassins ont tenté de faire taire une voix puissante pour la paix et l’unité. Pourtant, l’héritage de Gandhi perdure, rappelant au monde que la lutte pour la justice et la liberté ne peut se faire sans compassion et respect de l’humanité.

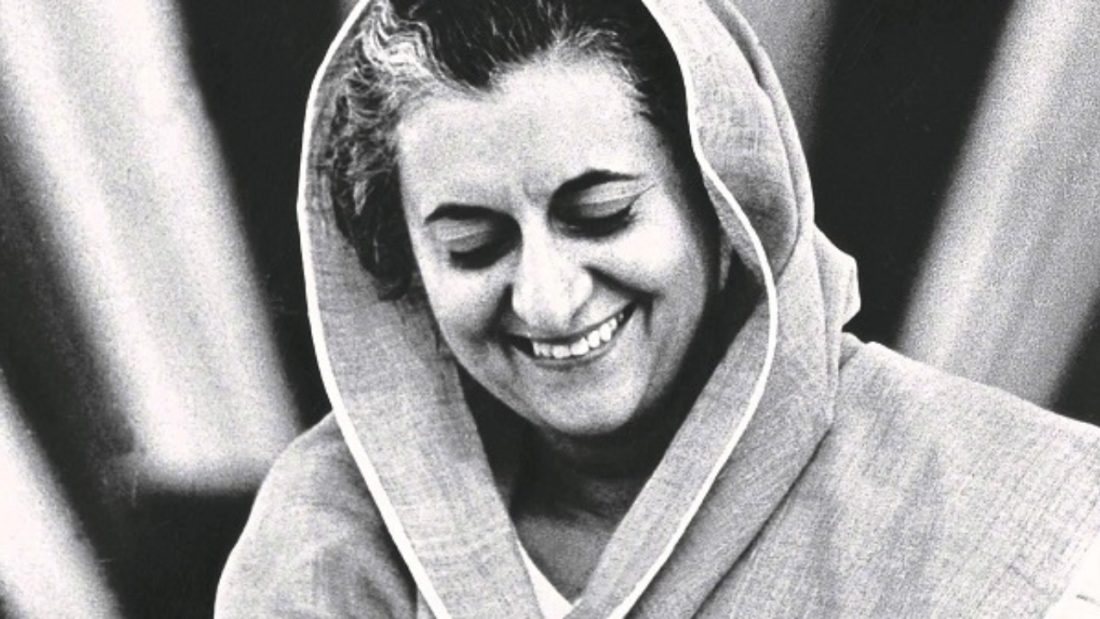

Indira Gandhi, figure emblématique de la politique indienne, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire contemporaine. Née le 19 novembre 1917, elle a marqué son époque par son audace et son dévouement envers l’Inde. Première femme à occuper le poste de Premier ministre dans son pays, son parcours est jalonné de réussites éclatantes et de défis titanesques.

Les Racines d’une Destinée

Une enfance au cœur de l’histoire

Indira Priyadarshini Gandhi voit le jour dans une famille profondément engagée dans la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Fille de Jawaharlal Nehru, elle est très tôt plongée dans un environnement où la politique et les idéaux nationalistes sont omniprésents.

Formation et influence familiale

Après des études en Inde et à l’étranger, notamment à l’Université d’Oxford, Indira développe une conscience politique aiguisée. Son éducation et ses expériences façonnent une femme prête à affronter les complexités de la scène politique mondiale.

L’Ascension Politique

De l’ombre à la lumière

Indira débute en tant que proche conseillère de son père, Jawaharlal Nehru, alors Premier ministre. Après son décès en 1964, elle rejoint le gouvernement en tant que ministre de l’Information et de la Radiodiffusion. Sa détermination et son charisme lui permettent de gravir les échelons rapidement.

Premier mandat en tant que Premier ministre de l'Inde

En 1966, Indira Gandhi devient la première femme Premier ministre de l’Inde. Son mandat est marqué par des réformes audacieuses, telles que la nationalisation des banques et la promotion de la "Révolution Verte" pour assurer l’autosuffisance alimentaire du pays.

Épreuves et Controverses

L’état d’urgence : une période sombre

L’un des épisodes les plus controversés de sa carrière survient en 1975 lorsqu’elle déclare l’état d’urgence. Cette période, bien que marquée par des réformes significatives, soulève des critiques pour la suspension des libertés civiles et les abus de pouvoir.

Un retour triomphal

Malgré sa défaite aux élections de 1977, Indira Gandhi revient au pouvoir en 1980, démontrant une résilience politique remarquable. Cependant, son second mandat est confronté à des défis sécuritaires, notamment les tensions au Pendjab.

Un Héritage Immortel

Un assassinat tragique

Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par ses gardes du corps, un événement qui plonge le pays dans une période de deuil et de violence. Son décès marque la fin d’une ère, mais son héritage perdure.

Un symbole de leadership

Indira Gandhi demeure un symbole de force et de détermination. Ses politiques et sa vision continuent d’influencer la politique indienne et inspirent de nombreuses générations à travers le monde.

Portrait d’une Femme de Pouvoir

Indira Gandhi, par son courage et sa vision, a transformé l’Inde et marqué l’histoire mondiale. Ses choix, parfois controversés, témoignent de la complexité du leadership dans un pays en pleine mutation. Indira reste une figure incontournable, dont la vie est une leçon de résilience et de service public.

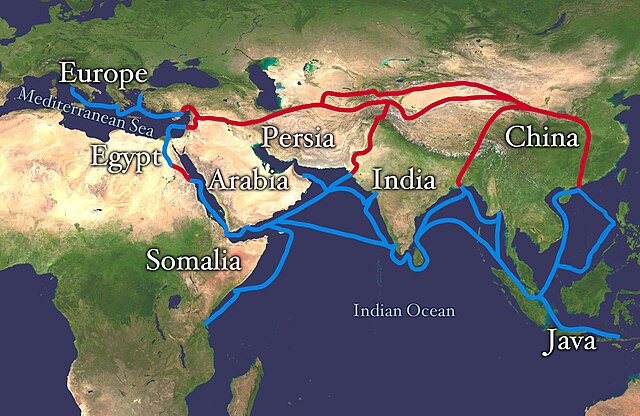

Depuis des millénaires, la Route de la Soie a été un réseau commercial emblématique reliant l'Orient et l'Occident, facilitant non seulement le commerce, mais aussi l’échange culturel, technologique et religieux entre différentes civilisations. Abandonnée depuis longtemps à la suite de bouleversements géopolitiques, cette voie légendaire connaît aujourd'hui une nouvelle renaissance. Portée par l’initiative chinoise des "Nouvelles Routes de la Soie" (ou "Belt and Road Initiative"), elle symbolise le retour d'une vision mondiale de la coopération et du développement à l’échelle internationale. Cet article explore l'histoire ancienne de la Route de la Soie, les enjeux contemporains de sa réhabilitation, et les défis qui en découlent pour l'avenir.

Une histoire millénaire de la Route de la Soie

Les origines de la Route de la Soie

La Route de la Soie est née au IIe siècle avant J.-C. sous la dynastie Han en Chine, lorsque l’Empire du Milieu a cherché à établir des liens commerciaux avec l’Empire romain. Le nom "Route de la Soie" provient de l'un des produits les plus précieux échangés à l'époque : la soie chinoise. Toutefois, la route ne se limitait pas à ce seul produit et permettait aussi l'échange d’épices, de pierres précieuses, de métaux, ainsi que de savoirs et d’idées philosophiques.

Le réseau commercial : bien plus qu’une route

En réalité, la Route de la Soie n’était pas une seule route, mais plutôt un vaste réseau de voies commerciales terrestres et maritimes qui reliaient la Chine, l’Asie centrale, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, et l’Europe. Elle a facilité la circulation des produits, mais aussi des cultures, des religions (comme le bouddhisme, le christianisme et l’islam), et des technologies (comme la poudre à canon et le papier).

Le déclin et l'oubli de la Route de la Soie

Avec la montée des routes maritimes commerciales plus directes et sûres à la fin du Moyen Âge, ainsi que la chute de grandes civilisations intermédiaires, la Route de la Soie a perdu son importance. Le monde moderne s’est peu à peu tourné vers des échanges commerciaux mondialisés, centrés autour des océans plutôt que des routes terrestres.

La Renaissance des Routes de la Soie : La Vision de la Chine

L’initiative Belt and Road : une ambition moderne

En 2013, le président chinois Xi Jinping a dévoilé l'initiative des "Nouvelles Routes de la Soie", connue sous le nom de "Belt and Road Initiative" (BRI). Ce projet colossal vise à redessiner le réseau de transports et de commerce mondial en connectant les économies asiatiques, européennes et africaines à travers des corridors terrestres et maritimes modernisés.

Les objectifs économiques et géopolitiques

Les objectifs officiels de l’initiative sont de promouvoir la coopération économique, les investissements dans les infrastructures et le développement durable dans les pays partenaires. Cependant, l’initiative est également perçue comme un moyen pour la Chine d’étendre son influence géopolitique à l'échelle mondiale, en créant une interdépendance économique forte avec de nombreux pays à travers des projets d’infrastructures stratégiques comme des ports, des chemins de fer, et des pipelines.

Les corridors économiques et leurs dimensions

Les Nouvelles Routes de la Soie se déclinent en plusieurs corridors terrestres et maritimes. Parmi les plus importants figurent le "Corridor économique Chine-Pakistan", le "Couloir eurasiatique" reliant la Chine à l’Europe via la Russie et l'Asie centrale, ainsi que les "Routes maritimes de la Soie", qui relient la Chine aux ports d’Afrique, du Moyen-Orient, et de l’Europe via l’océan Indien.

Les enjeux et défis des Nouvelles Routes de la Soie

Les perspectives économiques pour les pays partenaires

Pour de nombreux pays, notamment ceux en développement, l'initiative BRI représente une opportunité de moderniser leurs infrastructures et de dynamiser leur économie grâce aux investissements chinois. Des projets de grande envergure, tels que la construction de routes, de ponts, et de chemins de fer, ont déjà permis d'améliorer la connectivité régionale et de réduire les coûts commerciaux.

Les préoccupations géopolitiques

Cependant, l'initiative n’est pas sans susciter des inquiétudes. Certains critiques affirment que la BRI enferme les pays partenaires dans des "pièges de la dette", car les prêts massifs contractés pour financer ces infrastructures pourraient s’avérer insoutenables pour les économies plus faibles. De plus, plusieurs grandes puissances, comme les États-Unis et l'Union européenne, y voient une stratégie d’expansion chinoise qui pourrait modifier les équilibres géopolitiques mondiaux.

L’impact environnemental et social

Les projets liés aux Nouvelles Routes de la Soie soulèvent également des questions en termes d’impact environnemental. De vastes infrastructures en construction peuvent entraîner la déforestation, la perte de biodiversité et l’augmentation des émissions de carbone. Par ailleurs, certains projets ont été critiqués pour ne pas respecter les droits des communautés locales, avec des répercussions négatives sur les conditions sociales et économiques des populations affectées.

L’avenir de la Route de la Soie

Les opportunités de développement durable

Si l'initiative BRI s'accompagne de défis considérables, elle pourrait aussi, si bien gérée, ouvrir la voie à un modèle de développement plus inclusif et durable. En investissant dans des technologies vertes, comme l'énergie solaire ou l'électrification des transports, la Chine et ses partenaires pourraient transformer la BRI en un vecteur de croissance respectueuse de l’environnement.

La coopération internationale face à la rivalité

Dans un contexte mondial de plus en plus polarisé, la Route de la Soie peut-elle rester un projet de coopération pacifique, ou se transformera-t-elle en une arène de rivalités entre grandes puissances ? L'avenir de la BRI dépendra de la capacité des différentes nations à dialoguer, à collaborer, et à partager les bénéfices de ce projet ambitieux.

Le projet les plus ambitieux du XXIe siècle

La renaissance de la Route de la Soie, à travers l’initiative Belt and Road, est sans doute l’un des projets les plus ambitieux du XXIe siècle. Elle symbolise à la fois la volonté de redessiner la carte mondiale des échanges et l’affirmation de la Chine comme acteur global. Pourtant, si cette initiative peut représenter une opportunité pour un monde plus connecté et développé, elle pose aussi des défis en termes de durabilité, de souveraineté et de justice économique. La Route de la Soie, bien qu'ancrée dans l’histoire ancienne, est aujourd’hui au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.