Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur église

En pleine reconstruction post-révolutionnaire, la France cherche une stabilité politique et sociale durable. Le 15 juillet 1801, un événement historique marque une réconciliation majeure : la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, et le pape Pie VII. Ce traité diplomatique et religieux met fin à une décennie de conflits entre la République française et l’Église catholique. Retour sur une manœuvre politique brillante, à la fois religieuse et stratégique.

La Révolution française et la rupture avec l’Église

La Constitution civile du clergé : le point de rupture

Depuis 1789, les relations entre la France révolutionnaire et le Vatican sont chaotiques. En 1790, l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé, qui transforme les prêtres en fonctionnaires élus par les citoyens, au grand dam du pape Pie VI. La majorité du clergé refuse de prêter serment à la nouvelle organisation religieuse : la France entre alors dans une période de schisme religieux interne.

La Terreur (1793-1794) radicalise la situation. La religion catholique est pourchassée, les églises fermées, les biens du clergé nationalisés. La Révolution semble vouloir éradiquer l’influence du christianisme.

L’échec du déchristianisme

Malgré les tentatives de promotion du culte de la Raison ou de l’Être suprême, la population française reste en grande partie attachée au catholicisme. Dans les campagnes notamment, la religion reste un repère identitaire fondamental. L’hostilité envers la République se cristallise souvent autour de la question religieuse, comme en témoigne la guerre de Vendée.

Napoléon Bonaparte, le stratège de la réconciliation

Un pragmatisme politique

Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 brumaire, il comprend rapidement qu’une pacification religieuse est indispensable pour consolider son autorité. Il n’est pas particulièrement croyant, mais perçoit l’Église comme un outil d’ordre et de cohésion nationale.

Il entame donc des négociations secrètes avec le Vatican dès 1800. C’est le cardinal Consalvi qui représente le pape Pie VII, face au diplomate français Joseph Bonaparte, frère de Napoléon.

La signature du Concordat

Après des mois de discussions, le Concordat est signé le 15 juillet 1801 à Paris, dans le plus grand secret. Le texte ne sera officiellement promulgué qu’en avril 1802. Il marque le retour de la paix religieuse en France, sans pour autant restaurer l’Ancien Régime.

Le contenu du Concordat : un équilibre subtil

Les concessions de l’Église

Le pape reconnaît que la religion catholique n’est plus religion d’État. Le clergé accepte la perte de ses anciens biens nationaux, et le fait que les évêques seront désormais nommés par le Premier Consul, puis confirmés par Rome. Les anciens évêques, réfractaires ou constitutionnels, doivent tous remettre leur démission pour laisser place à une nouvelle hiérarchie.

Les garanties pour les fidèles

En échange, la République garantit la liberté de culte et reconnaît que la religion catholique est "la religion de la majorité des Français". L’État s’engage à salarier les ministres du culte, ce qui instaure une forme de contrôle mais aussi de reconnaissance.

D'autres cultes sont également autorisés et reconnus (protestants, juifs), ce qui annonce les premiers pas vers la laïcité pluraliste du XIXe siècle.

Réactions et répercussions

Une réception mitigée

Du côté des catholiques royalistes, le Concordat est vu comme une trahison : la monarchie de droit divin est définitivement enterrée. Chez les révolutionnaires radicaux, on dénonce un retour de la "superstition" et une atteinte à la souveraineté républicaine.

Mais pour la majorité de la population, notamment rurale, c’est un retour au calme et à la messe après des années de chaos spirituel. La France se réconcilie, non sans tensions, avec son héritage religieux.

Le Concordat transformé en outil de pouvoir

Dès 1802, Bonaparte impose un "catéchisme impérial", outil d’endoctrinement politique. Le Concordat est ainsi utilisé pour renforcer la légitimité de son pouvoir, culminant dans le sacre de Napoléon comme empereur en 1804, célébré par le pape Pie VII lui-même à Notre-Dame de Paris.

Mais la relation se tendra à nouveau entre l’Église et l’Empire, jusqu’à l’arrestation du pape par Napoléon en 1809.

Une œuvre durable jusqu’au XXe siècle

Le Concordat, fondement du régime religieux français

Le Concordat de 1801 reste en vigueur en France jusqu’à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Il aura donc encadré les relations religieuses en France pendant plus d’un siècle. Son modèle inspirera également d’autres États européens.

Encore aujourd’hui, en Alsace-Moselle, un régime concordataire particulier issu de ce traité est en vigueur.

Un équilibre précaire entre laïcité et tradition

La signature du Concordat incarne l’ambiguïté française vis-à-vis de la religion : ni retour à la théocratie, ni bannissement pur de la foi, mais une tentative de compromis entre l’héritage catholique et les valeurs républicaines.

Une paix religieuse cruciale pour asseoir le pouvoir napoléonien

La signature du Concordat du 15 juillet 1801 n’est pas seulement un acte religieux : c’est une manœuvre politique décisive de Bonaparte pour stabiliser la France post-révolutionnaire. En rétablissant les liens avec l’Église sans abandonner les principes républicains, il réussit un équilibre subtil, fragile mais durable. Ce Concordat témoigne encore aujourd’hui de la capacité de la France à négocier entre foi et raison, héritage et modernité.

Le 21 avril 2025, le Vatican annonce le décès du pape François (Jorge Mario Bergoglio) à l'âge de 88 ans. Premier pape jésuite, premier pontife originaire du continent américain, et premier à choisir le nom de François, son pontificat de 12 ans (2013-2025) a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église catholique. Retour sur le parcours exceptionnel de ce pasteur qui a bousculé les traditions.

Du Buenos Aires au Vatican : Un Parcours Hors Normes

Les Années Argentines (1936-2013)

-

Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires

-

Ordonné prêtre en 1969 après des études de chimie

-

Archevêque de Buenos Aires (1998-2013) :

-

Surnommé "l'évêque des bidonvilles"

-

Prône une "Église pauvre pour les pauvres"

L'Élection Historique de 2013

-

Conclave le plus court du XXIe siècle (2 jours)

-

Choix révolutionnaire du nom "François" en référence à St-François d'Assise

-

Premier geste fort : refus des appartements pontificaux

Un Pontificat Révolutionnaire

Les Grandes Réformes

-

Financières : Création du Secrétariat pour l'Économie

-

Morales : Assouplissement sur les divorcés remariés

-

Institutionnelles : Limitation du mandat des évêques à 75 ans

Les Positions Courageuses

-

Écologie : Encyclique "Laudato Si'" (2015)

-

Migrants : "Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer"

-

Abus sexuels : Première réunion mondiale d'évêques sur le sujet (2019)

Les Derniers Jours et l'Héritage

Une Santé Fragilisée

-

Hospitalisations répétées depuis 2021

-

Dernière apparition publique le 10 avril 2025

-

Décès des suites d'une insuffisance respiratoire

Réactions Mondiales

-

Chefs d'État : Hommages unanimes

-

Communautés religieuses : Reconnaissance de son œcuménisme

-

Peuple argentin : Deuil national déclaré

La Succession et l'Avenir de l'Église

Conclave 2025 : Les Enjeux

-

Poursuite des réformes ou retour à la tradition ?

-

Question des continents sous-représentés (Asie/Afrique)

-

Débat sur l'ordination des femmes et le célibat des prêtres

L'Héritage Spirituel

-

Canonisation attendue dans les années suivantes

-

Possible béatification comme "pape des pauvres"

-

Institutionnalisation de ses réformes sociales

La Mort du Pape qui a Changé l'Église

Le pape François laisse une Église transformée, plus ouverte sur le monde mais aussi divisée entre conservateurs et progressistes. Son pontificat aura été celui des premières fois et des prises de position courageuses. Alors que le Vatican prépare des funérailles historiques, une question persiste : qui pourra incarner à la fois continuité et renouveau après ce pape hors norme ?

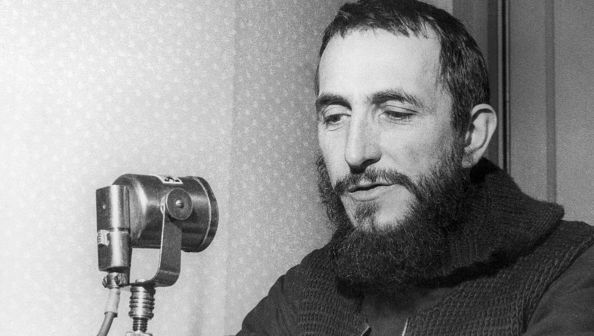

Le 1er février 1954, un événement marque profondément la conscience collective française : l’appel de l’abbé Pierre. Alors que l’hiver frappe durement les plus démunis, ce prêtre catholique, de son vrai nom Henri Grouès, lance un vibrant plaidoyer à la radio pour venir en aide aux sans-abri. Cet appel, devenu historique, déclenche une vague de solidarité sans précédent et marque le début d’un engagement durable en faveur des plus vulnérables. Cet article retrace les circonstances de cet appel, ses conséquences immédiates et son héritage dans la lutte contre la pauvreté.

Le Contexte de l’Appel de l'Abbé Pierre

La France des Années 1950

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. Cependant, les conditions de vie restent précaires pour de nombreuses personnes, notamment les sans-abri. Le logement est une crise majeure, exacerbée par les pénuries et la pauvreté.

L’Engagement de l’Abbé Pierre

Depuis plusieurs années, l’abbé Pierre s’engage auprès des plus démunis. En 1949, il fonde la communauté Emmaüs, un mouvement de solidarité qui vise à aider les personnes exclues en leur offrant un toit et un travail. Cependant, face à l’ampleur de la crise, il réalise qu’une action plus large est nécessaire.

L’Appel du 1er Février 1954

Un Hiver Particulièrement Meurtrier

L’hiver 1954 est l’un des plus rigoureux du siècle. Le froid intense et la neige rendent les conditions de vie insupportables pour les sans-abri. Plusieurs décès sont signalés, suscitant l’indignation de l’abbé Pierre.

L’Appel à la Radio

Le 1er février 1954, l’abbé Pierre prend la parole sur les ondes de Radio Luxembourg (aujourd’hui RTL). Dans un discours poignant, il décrit la détresse des sans-abri et lance un appel à la solidarité : « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures… » Ses mots touchent une corde sensible dans l’opinion publique.

La Réaction Immédiate

L’appel de l’abbé Pierre provoque un élan de générosité sans précédent. Des dons affluent de toute la France : argent, couvertures, vêtements, et même des logements sont offerts. Les médias relaient largement l’initiative, amplifiant l’impact de l’appel.

Les Conséquences de l’Appel

La Création des Cités d’Urgence

Face à la mobilisation, le gouvernement français est contraint d’agir. Des cités d’urgence sont construites pour loger les sans-abri, et des mesures sont prises pour améliorer l’accès au logement. L’appel de l’abbé Pierre a ainsi contribué à une prise de conscience politique.

Le Développement d’Emmaüs

L’appel renforce également le mouvement Emmaüs, qui voit affluer des bénévoles et des dons. Emmaüs devient une organisation internationale, œuvrant pour la justice sociale et la dignité humaine dans le monde entier.

Un Symbole de la Solidarité

L’appel de l’abbé Pierre reste un symbole puissant de la capacité de la société à se mobiliser pour les plus vulnérables. Il inspire de nombreuses initiatives caritatives et renforce l’idée que chacun peut agir pour changer les choses.

L’Héritage de l’Abbé Pierre

Une Figure Incontournable

L’abbé Pierre devient une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Son engagement infatigable et son humanisme lui valent l’admiration de millions de personnes.

Les Défis Contemporains

Aujourd’hui, malgré les progrès réalisés, la question du logement et de la pauvreté reste d’actualité. L’héritage de l’abbé Pierre rappelle l’importance de ne pas baisser les bras face à l’injustice.

L’Appel à la Jeunesse

L’abbé Pierre a toujours cru en la capacité des jeunes à changer le monde. Son message continue d’inspirer les nouvelles générations à s’engager pour un monde plus juste et solidaire.

L’Abbé Pierre, une Voix pour les Sans-Voix

L’appel de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954, est bien plus qu’un moment historique : c’est un rappel puissant de notre responsabilité collective envers les plus démunis. Grâce à son courage et à sa détermination, l’abbé Pierre a montré que la solidarité peut vaincre l’indifférence. Son héritage continue de nous inspirer à agir pour un monde où chacun aurait sa place.

Le 18 janvier 1862, l'Église catholique reconnaît officiellement les 18 apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, survenues quatre ans plus tôt à Bernadette Soubirous. Cet événement marque un tournant décisif dans l’histoire du culte marial et fait de Lourdes un centre spirituel majeur. Quelles étaient les circonstances de ces apparitions ? Comment s’est déroulé le processus de reconnaissance par l’Église ? Cet article explore le contexte et les conséquences de cette décision historique.

Le contexte des apparitions de Lourdes

Une époque troublée

Le milieu du XIXe siècle est marqué par de profondes mutations sociales et religieuses en France. La Révolution industrielle transforme la société, tandis que l’Église cherche à maintenir son influence face à un monde en pleine sécularisation.

L’histoire de Bernadette Soubirous

En 1858, une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, affirme avoir été témoin de 18 apparitions d'une "dame" dans la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Au fil des visions, cette figure se présente comme "l'Immaculée Conception", un dogme proclamé par le pape Pie IX quatre ans plus tôt, renforçant ainsi l’idée d’une manifestation divine.

L'enquête ecclésiastique et la reconnaissance officielle

Une prudence initiale

Face à ces déclarations extraordinaires, l'Église adopte une position réservée. Un comité d’enquête, dirigé par l’évêque de Tarbes, Mgr Laurence, est mis en place pour examiner les témoignages et évaluer la nature des événements.

La proclamation de 1862

Après quatre ans d’investigations approfondies, le 18 janvier 1862, Mgr Laurence publie une lettre pastorale dans laquelle il affirme :

"Nous jugeons que l'Immaculée Mère de Dieu est réellement apparue à Bernadette Soubirous."

Cette déclaration confère une reconnaissance officielle aux événements de Lourdes et permet le développement du sanctuaire.

L'impact de la reconnaissance des apparitions

Lourdes, un lieu de pèlerinage mondial

Dès la reconnaissance des apparitions, Lourdes attire des pèlerins du monde entier. Le sanctuaire se développe rapidement avec la construction de la basilique de l’Immaculée-Conception, inaugurée en 1876.

Une influence durable

Lourdes devient un symbole du culte marial et de la foi populaire. Le site est associé à des guérisons inexplicables, renforçant son statut de lieu de miracles.

L'Héritage de Lourdes

La reconnaissance officielle des apparitions de Lourdes en 1862 a profondément marqué l’histoire du catholicisme. Cet événement a non seulement transformé Lourdes en un centre spirituel international, mais il a également renforcé la place de la Vierge Marie dans la foi chrétienne. Aujourd’hui encore, des millions de pèlerins s’y rendent chaque année, témoignant de la portée intemporelle de cette reconnaissance.