Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur écrivain

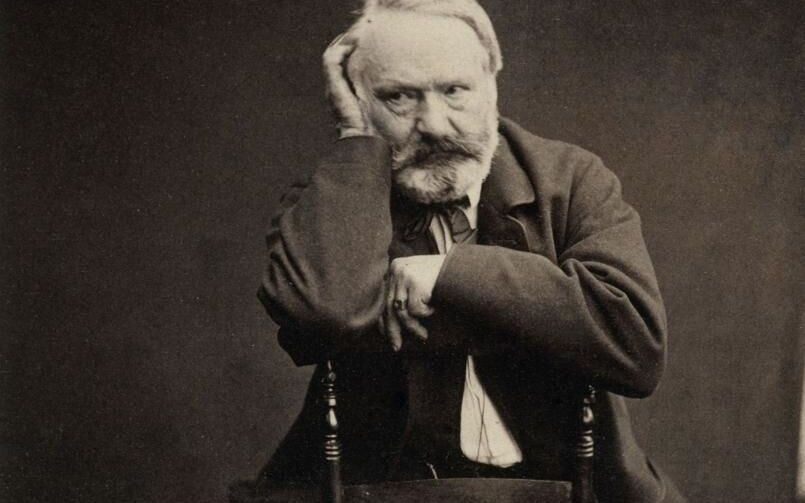

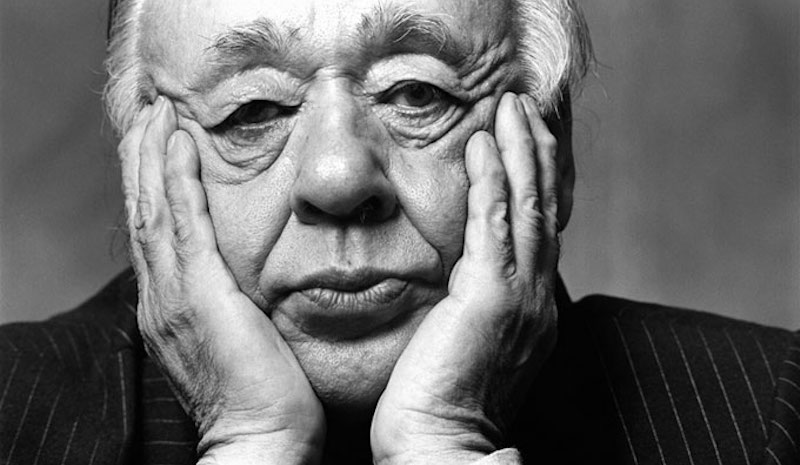

Le 22 mai 1885 marque la disparition d’un des plus grands écrivains français, Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge, penseur politique et figure emblématique du XIXe siècle, sa mort provoqua une émotion nationale sans précédent. Retour sur cet événement historique et l'héritage d’un géant des lettres.

Le dernier souffle d’un monument vivant

Un écrivain dans l’histoire

Victor Hugo s’éteint à l’âge de 83 ans, après une longue vie jalonnée de combats littéraires, politiques et sociaux. Auteur des Misérables, de Notre-Dame de Paris ou encore d’innombrables poèmes, il est devenu au fil du temps une figure tutélaire de la culture française. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, rayonne à travers le monde.

Une mort annoncée

Au printemps 1885, Hugo est affaibli. Il souffre de congestions pulmonaires répétées. Malgré les soins et l’affection de ses proches, l’état de l’écrivain s’aggrave. Le 22 mai, il rend son dernier souffle à son domicile de l’avenue d’Eylau, à Paris, qui sera plus tard renommée avenue Victor-Hugo. Il laisse derrière lui une France endeuillée.

Un deuil national hors norme

La République pleure son poète

Victor Hugo n'était pas qu'un écrivain ; il était une conscience politique. Républicain fervent, opposant à Napoléon III, exilé à Guernesey pendant 19 ans, il incarne l’idéal républicain. À sa mort, la Troisième République décide d’honorer sa mémoire à la hauteur de son influence : des funérailles nationales lui sont accordées.

Un cortège historique

Le 1er juin 1885, plus de deux millions de personnes défilent dans les rues de Paris pour accompagner son cercueil. La dépouille de Hugo traverse la ville sur un char funèbre baptisé « le corbillard des pauvres », selon sa volonté. Il est ensuite inhumé au Panthéon, qui devient par cet acte un temple républicain pour les grands hommes de la nation.

Un legs immortel

Une œuvre multiple et engagée

Victor Hugo laisse une œuvre colossale : romans, poèmes, pièces de théâtre, discours politiques. Chacune de ses œuvres reflète ses convictions : défense des pauvres, dénonciation de la peine de mort, liberté d’expression, amour de la nature et des peuples.

Dans Les Misérables, il donne une voix aux opprimés ; dans L’Homme qui rit, il critique les sociétés de castes ; dans Choses vues, il devient chroniqueur de son temps. Hugo est partout, et toujours du côté de la justice et de l’humanité.

Une influence qui traverse les siècles

Hugo est encore aujourd’hui l’un des auteurs les plus lus et adaptés dans le monde. Son nom est associé à des valeurs universelles. Citons ses célèbres mots :

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. »

Les institutions françaises, les écoles, les rues, les places portent son nom. Chaque génération redécouvre ses textes, leur puissance émotionnelle et politique, leur profondeur humaine.

Une disparition, mais un esprit immortel

La mort de Victor Hugo, le 22 mai 1885, fut plus qu’un simple décès. Elle fut un moment de communion nationale, une apothéose pour un homme qui avait su incarner les idéaux de son siècle. À travers son œuvre, son engagement et sa vie, il continue de parler à l’âme des peuples. Hugo n’est pas seulement mort ce jour-là : il est devenu éternel.

Le 16 mai 1703 marque la disparition d’un géant de la littérature française : Charles Perrault. À 75 ans, cet homme de lettres laisse derrière lui un héritage culturel inestimable. Père des célèbres "Contes de ma mère l’Oye", il a su transformer les récits populaires en chefs-d'œuvre littéraires. Cet article vous propose de retracer son parcours, ses influences, l’impact de ses œuvres, et pourquoi sa mort fut une perte majeure pour le monde littéraire.

Charles Perrault, un homme des Lumières avant l’heure

Né à Paris le 12 janvier 1628, Charles Perrault grandit dans une famille bourgeoise aisée. Après des études de droit, il entame une carrière administrative auprès de son frère aîné Pierre, haut fonctionnaire influent. Il devient vite un homme de lettres engagé, fervent partisan des Modernes dans la célèbre "Querelle des Anciens et des Modernes", qui opposait partisans de la tradition classique aux défenseurs d’un renouveau littéraire.

Perrault croyait fermement au progrès et à la supériorité des œuvres modernes sur celles de l’Antiquité. Cette vision se manifeste dans toute son œuvre, où il injecte une modernité dans des récits pourtant issus de traditions orales très anciennes.

Les Contes de Perrault : une révolution littéraire

En 1697, à l’âge de 69 ans, Charles Perrault publie anonymement Histoires ou contes du temps passé, sous-titré Contes de ma mère l’Oye. Ce recueil contient des histoires devenues mythiques comme :

-

Le Petit Chaperon Rouge

-

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre

-

La Belle au bois dormant

-

Le Chat botté

-

Barbe Bleue

Ces contes, bien que tirés du folklore oral, sont réécrits avec élégance, humour, et une morale claire, souvent adaptée à la société de cour de Louis XIV.

“La vertu est toujours récompensée, le vice puni” – telle est la philosophie que l’on retrouve en filigrane dans l’ensemble de ses récits.

Anecdotes et inspirations

Contrairement à une idée reçue, Perrault n’a pas "inventé" ces contes : il les a adaptés. Il s’est inspiré de traditions paysannes, de récits italiens (comme ceux de Giambattista Basile), mais aussi de l’imaginaire féerique européen plus ancien. Son génie fut de les rendre lisibles par la haute société, tout en conservant une simplicité d’accès pour les enfants.

Une anecdote célèbre raconte que c’est pour amuser ses propres enfants que Perrault a commencé à mettre par écrit ces histoires populaires.

Le rôle de la morale et du contexte historique

Chaque conte de Perrault est doté d’une ou deux moralités finales. Ces maximes, en vers, sont parfois ironiques, parfois sévères, mais toujours instructives. À travers elles, Perrault enseigne la prudence, la vertu, et parfois, la méfiance envers les apparences.

Ces messages sont en adéquation avec le contexte social de la fin du XVIIe siècle, marqué par l’absolutisme royal, la montée de la bourgeoisie et une certaine méfiance à l’égard des libertins.

L’exemple du Petit Chaperon Rouge

Dans Le Petit Chaperon Rouge, la morale est explicite : il faut se méfier des "loups", métaphore des hommes séduisants et dangereux. Ce conte, souvent perçu comme enfantin, est en réalité une mise en garde pour les jeunes filles à la cour.

Une mort discrète, une œuvre immortelle

Charles Perrault s’éteint à Paris le 16 mai 1703. Sa mort ne fait pas grand bruit à l’époque. Pourtant, son œuvre traverse les siècles. Ses contes sont traduits dans des dizaines de langues, adaptés au théâtre, à l’opéra, au cinéma, à la bande dessinée et à l’animation.

Walt Disney lui-même s’est inspiré de Perrault pour Cendrillon (1950) et La Belle au bois dormant (1959).

Ses contes deviennent des archétypes, repris par les frères Grimm, Andersen, puis par les psychanalystes comme Bruno Bettelheim, qui y voient un miroir de l’inconscient collectif.

Un héritage culturel universel

L’héritage de Charles Perrault dépasse la littérature enfantine. Il a posé les bases du conte moderne, en donnant à des récits oraux une forme artistique durable. Il est aussi l’un des premiers à affirmer que la littérature pouvait s’adresser aux enfants, à une époque où celle-ci était réservée aux adultes éduqués.

Sa capacité à mêler simplicité narrative, profondeur morale et ironie subtile en fait un auteur universel, dont l’œuvre continue d’inspirer écrivains, enseignants, cinéastes et parents du monde entier.

Pourquoi Charles Perrault reste incontournable aujourd’hui

Trois siècles après sa mort, Charles Perrault continue de parler à toutes les générations. Il nous rappelle la puissance des récits, leur fonction éducative et leur rôle dans la construction de l’imaginaire collectif. Il est, avec La Fontaine et Molière, l’un des piliers de l’identité littéraire française.

“Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.” – Cette morale n’est pas de Perrault, mais elle résume bien l’esprit de ses contes : sagesse, patience, et lucidité.

Une disparition discrète, un impact éternel

La mort de Charles Perrault, le 16 mai 1703, fut celle d’un érudit discret, mais son œuvre lui survécut et influença la culture mondiale. Grâce à lui, les contes sont sortis du cercle familial pour entrer dans la mémoire collective. Lire Perrault, c’est redécouvrir la magie, la morale et la richesse du patrimoine oral européen.

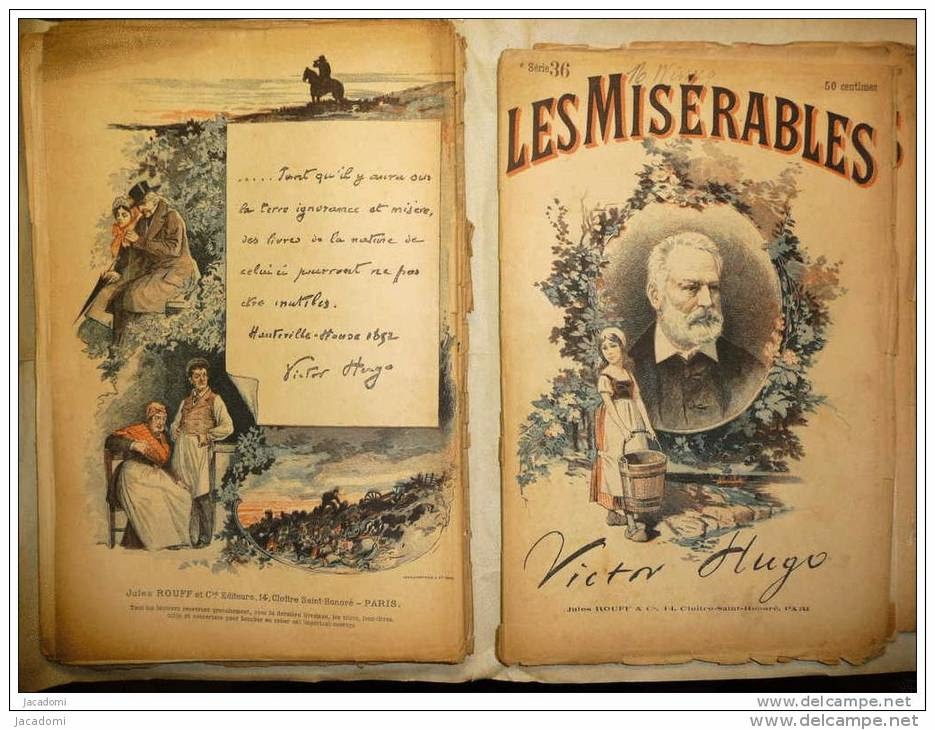

Le 3 avril 1862 paraît à Paris un monument de la littérature française : Les Misérables de Victor Hugo. Cette œuvre colossale, fruit de quinze années de gestation, marque un tournant dans l'histoire du roman social. Entre épopée historique et plaidoyer humaniste, Hugo y déploie toute la puissance de son génie littéraire. Cet article explore les circonstances de cette publication, la structure révolutionnaire du roman et son impact immédiat sur la société du XIXe siècle.

Genèse d'une Œuvre-Monde

Les Années d'Exil et de Maturation

Victor Hugo commence à travailler sur ce qui s'intitule d'abord Les Misères en 1845. Interrompu par la révolution de 1848 puis par son exil politique (1851-1870), le projet mûrit à Guernesey où l'écrivain, fuyant le Second Empire, donne sa pleine mesure à cette fresque sociale.

Une Publication en Feuilleton

L'œuvre paraît d'abord en cinq parties distinctes chez l'éditeur belge Lacroix, qui mise sur le succès du roman-feuilleton. La stratégie est payante : les livraisons successives (de avril à juin 1862) créent un phénomène d'attente fiévreuse chez les lecteurs.

Architecture d'un Roman Total

La Structure Symphonique

Hugo construit son roman comme une cathédrale narrative :

-

Fantine (la chute)

-

Cosette (l'enfance volée)

-

Marius (l'éveil politique)

-

L'Idylle rue Plumet (l'amour contrarié)

-

Jean Valjean (la rédemption)

Les Digressions Visionnaires

Le récit principal est entrecoupé de méditations historiques (Waterloo), sociales (l'argot) ou philosophiques (les égouts de Paris) qui élèvent le roman au rang de manifeste civilisationnel.

Réception et Scandale

Un Succès Immédiat mais Contesté

Dès sa sortie, l'œuvre divise :

-

Le public populaire s'arrache les exemplaires (50 000 ventes en quelques jours)

-

La critique académique dénonce un "livre dangereux" (Le Figaro)

-

L'Église catholique le met à l'Index

L'Impact Social

Le roman devient le bréviaire des mouvements progressistes. Sa description de la misère ouvrière influencera directement les lois sociales du XXe siècle.

Postérité d'un Mythe Littéraire

Adaptations et Réappropriations

De la comédie musicale de 1980 au film de Ladj Ly (2019), Les Misérables n'a cessé d'être réinterprété, prouvant son actualité brûlante.

Le Message Intemporel

"Tant qu'il existera des damnés de la terre", l'appel hugolien à la justice sociale gardera sa force prophétique. Le personnage de Jean Valjean incarne l'éternel combat de la dignité humaine contre les systèmes oppressifs.

L'Épopée Littéraire de Victor Hugo

Plus qu'un roman, Les Misérables est une expérience de lecture transformatrice. Le 3 avril 1862, Victor Hugo offrait au monde un miroir déformant qui, étrangement, révélait les vérités les plus crues sur la condition humaine.

Le 31 mars 1596 naissait à La Haye-en-Touraine (aujourd'hui Descartes, Indre-et-Loire) celui qui allait révolutionner la pensée occidentale : René Descartes. Considéré comme le fondateur du rationalisme moderne, ce philosophe, mathématicien et scientifique français a marqué l'histoire des idées avec son célèbre "Cogito, ergo sum" (Je pense, donc je suis). Retour sur la vie et l'œuvre de ce génie aux multiples talents.

Une Jeunesse Brillante (1596-1618)

Formation chez les Jésuites

Issu d'une famille de petite noblesse, Descartes est éduqué dès l'âge de 10 ans au collège royal Henri-le-Grand de La Flèche, l'un des établissements jésuites les plus réputés d'Europe. Il y reçoit une solide formation en:

-

Philosophie scolastique

-

Mathématiques

-

Physique aristotélicienne

Premières Expériences Militaires

À 22 ans, il s'engage comme mercenaire dans l'armée du prince protestant Maurice de Nassau, où il découvre les travaux scientifiques modernes. C'est pendant cette période qu'il commence à élaborer sa propre méthode de pensée.

L'Invention d'une Nouvelle Méthode (1619-1637)

Le Coup de Génie du "Poêle"

Le 10 novembre 1619, lors d'une nuit célèbre passée dans un poêle (petite pièce chauffée) en Allemagne, Descartes a une révélation qui donnera naissance à:

-

Sa méthode du doute systématique

-

Les bases de la géométrie analytique

-

Les principes de sa future philosophie

Le Discours de la Méthode (1637)

Cet ouvrage fondateur introduit:

-

Les quatre règles de la méthode (évidence, analyse, synthèse, dénombrement)

-

La théorie du doute méthodique

-

Les premières formulations du cogito

Les Grandes Œuvres Philosophiques (1641-1649)

Les Méditations Métaphysiques (1641)

Dans ce texte capital, Descartes:

-

Prouve l'existence de Dieu

-

Établit la distinction entre l'âme et le corps (dualisme cartésien)

-

Pose les bases de l'idéalisme moderne

Les Principes de la Philosophie (1644)

Ouvrage qui systématise sa pensée en quatre parties:

-

Les principes de la connaissance

-

Les principes des choses matérielles

-

Le monde visible

-

La Terre

Dernières Années et Postérité (1650-...)

Mort en Suède (1650)

Appelé par la reine Christine de Suède, Descartes meurt d'une pneumonie à Stockholm le 11 février 1650, victime du climat rigoureux et des horaires matinaux imposés par la souveraine.

Héritage Intemporel

L'influence de Descartes s'étend à:

-

La philosophie (Kant, Husserl)

-

Les mathématiques (géométrie analytique)

-

Les sciences modernes (méthode expérimentale)

-

La psychologie (dualisme corps/esprit)

Le Génie Français qui a Inventé la Pensée Moderne

Né ce 31 mars 1596, René Descartes a opéré une véritable révolution intellectuelle qui influence encore notre manière de penser aujourd'hui. Père du rationalisme moderne, il reste l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la philosophie occidentale.

Le 24 mars 1905, le monde littéraire perd l’un de ses plus grands visionnaires : Jules Verne. Auteur prolifique et père de la science-fiction moderne, Verne a captivé des générations de lecteurs avec des œuvres comme Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et De la Terre à la Lune. Sa mort, à l’âge de 77 ans, marque la fin d’une ère, mais son héritage continue d’inspirer et de fasciner. Retour sur la vie et la disparition de ce génie littéraire.

Les Dernières Années de Jules Verne

Une Santé Déclinante

Dans les dernières années de sa vie, Jules Verne souffre de diabète et de troubles de la vue, qui l’empêchent de poursuivre son travail avec la même intensité. Malgré ces difficultés, il continue à écrire et à superviser la publication de ses œuvres, témoignant d’une passion inébranlable pour la littérature et l’exploration.

Une Vie à Amiens

Jules Verne passe ses dernières années à Amiens, où il s’est installé en 1871. Il y mène une vie relativement paisible, entouré de sa famille et de ses amis. Bien que moins présent sur la scène publique, il reste une figure respectée et admirée, tant en France qu’à l’étranger.

La Mort de Jules Verne

Une Fin Pacifique

Jules Verne s’éteint le 24 mars 1905 dans sa maison d’Amiens, des suites de complications liées à son diabète. Sa mort, bien que triste, est apaisée, et il est entouré de ses proches. Les hommages affluent rapidement, saluant l’immense contribution de l’auteur à la littérature mondiale.

Des Funérailles Émouvantes

Ses funérailles, organisées à Amiens, rassemblent une foule nombreuse, composée d’admirateurs, d’amis et de personnalités littéraires. Jules Verne est inhumé au cimetière de La Madeleine, où sa tombe devient rapidement un lieu de pèlerinage pour les amoureux de son œuvre.

L’Héritage de Jules Verne

Un Visionnaire Hors

Jules Verne est souvent considéré comme un prophète de la science et de la technologie. Ses romans, remplis d’inventions futuristes, ont anticipé de nombreuses avancées technologiques, comme les sous-marins, les avions et les voyages spatiaux. Son imagination sans limites a ouvert la voie à la science-fiction moderne.

Une Influence Mondiale

Aujourd’hui, Jules Verne est l’un des auteurs les plus traduits et les plus lus au monde. Ses œuvres continuent d’inspirer des écrivains, des cinéastes et des scientifiques, témoignant de leur universalité et de leur intemporalité.

Une Étoile qui Brille Toujours

La mort de Jules Verne en 1905 marque la fin d’une vie extraordinaire, mais son œuvre reste vivante et pertinente. À travers ses romans, il a su capturer l’esprit d’aventure et de découverte qui anime l’humanité, laissant un héritage littéraire qui continue de briller.

Le 23 mars 1842, la littérature française perd l’un de ses esprits les plus brillants : Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal. Auteur de chefs-d’œuvre comme Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, Stendhal a marqué son époque par son style unique et sa profonde compréhension de l’âme humaine. Mais sa mort, survenue dans des circonstances mystérieuses à Paris, reste un sujet de fascination pour les amateurs de littérature et d’histoire. Retour sur les derniers moments de cet écrivain hors du commun.

Les Derniers Jours de Stendhal

Une Santé Fragile

À la fin de l’hiver 1842, Stendhal, âgé de 59 ans, est en proie à des problèmes de santé récurrents. Souffrant de maux de tête violents et de troubles cardiaques, il se rend régulièrement chez son médecin, sans parvenir à retrouver une pleine vitalité. Malgré cela, il continue à écrire et à fréquenter les salons parisiens, témoignant d’une passion intacte pour la vie intellectuelle.

Une Mort Subite

Le 22 mars 1842, alors qu’il se promène dans les rues de Paris, Stendhal est frappé par une crise d’apoplexie (ce que nous appelons aujourd’hui un AVC). Il s’effondre et est rapidement transporté chez lui, rue Neuve-des-Capucines. Malgré les soins prodigués, il succombe dans la nuit, entouré de quelques proches. Sa mort brutale laisse un vide immense dans le monde littéraire.

L’Héritage de Stendhal

Une Œuvre Inachevée

À sa mort, Stendhal laisse derrière lui plusieurs manuscrits inachevés, dont Lamiel, un roman qui devait explorer les thèmes de la liberté et de la rébellion. Bien que ces œuvres posthumes n’aient pas la même renommée que ses grands romans, elles témoignent de son génie créatif jusqu’à ses derniers jours.

Une Influence Durable

Stendhal n’a pas connu un succès immédiat de son vivant, mais son œuvre a profondément influencé les générations suivantes. Des écrivains comme Honoré de Balzac et Marcel Proust ont salué son talent, et aujourd’hui encore, ses romans sont étudiés dans le monde entier pour leur analyse psychologique fine et leur style novateur.

Conclusion : Une Fin, mais un Début

La mort de Stendhal en 1842 marque la fin d’une vie riche en passions et en créations, mais elle ouvre aussi la voie à une postérité littéraire exceptionnelle. Aujourd’hui, Henri Beyle reste une figure incontournable de la littérature française, dont l’œuvre continue de captiver et d’inspirer.

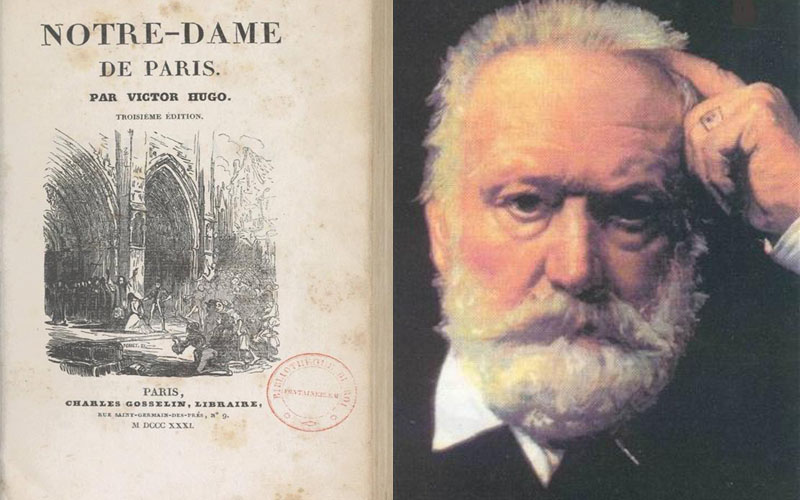

En 1831, Victor Hugo, l'une des figures les plus emblématiques de la littérature française, publie son roman Notre-Dame de Paris. Cette œuvre magistrale, souvent connue sous le titre Notre-Dame de Paris ou The Hunchback of Notre-Dame en anglais, a marqué un tournant dans la littérature romantique. Avec son mélange de drame, d'histoire et de poésie, le roman a captivé les lecteurs et a contribué à redéfinir le genre romanesque. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris reste un pilier de la littérature mondiale, inspirant des adaptations cinématographiques, théâtrales et musicales.

La France Romantique des Années 1830

L'Époque Romantique

Les années 1830 en France sont marquées par le mouvement romantique, un courant artistique et littéraire qui privilégie l'émotion, l'imagination et l'individualisme. Victor Hugo, déjà reconnu pour ses poèmes et ses pièces de théâtre, s'impose comme l'une des figures de proue de ce mouvement.

La Restauration et les Troubles Politiques

La France de l'époque est en pleine mutation politique. Après la Révolution française et l'ère napoléonienne, le pays traverse une période de Restauration monarchique, marquée par des tensions sociales et des révoltes. Ce contexte influence Hugo, qui intègre dans son roman une critique des injustices sociales et une réflexion sur le passé médiéval de la France.

La Genèse de 'Notre-Dame de Paris'

L'Inspiration de Victor Hugo

Victor Hugo s'est inspiré de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un monument emblématique de la capitale, pour écrire son roman. Fasciné par l'architecture gothique et l'histoire médiévale, il a voulu faire de la cathédrale un personnage à part entière, symbole de la grandeur et de la décadence.

Une Écriture Rapide et Intense

Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en seulement six mois, sous la pression de son éditeur. Malgré ce délai serré, le roman est le fruit d'un travail minutieux, avec des descriptions riches et une intrigue complexe.

Les Thèmes et les Personnages de 'Notre-Dame de Paris'

Les Personnages Inoubliables

Le roman met en scène des personnages devenus mythiques : Quasimodo, le sonneur de cloches difforme ; Esméralda, la belle danseuse gitane ; Frollo, l'archidiacre torturé ; et Phoebus, le capitaine de la garde. Chacun incarne des aspects de la condition humaine, de la beauté à la monstruosité, en passant par la passion et la souffrance.

Les Thèmes Universels

Notre-Dame de Paris explore des thèmes universels tels que l'amour, la fatalité, la justice et la religion. Le roman aborde également des questions sociales, comme le sort des marginaux et les inégalités, qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Impact de 'Notre-Dame de Paris'

Un Succès Immédiat

Dès sa publication, Notre-Dame de Paris rencontre un immense succès. Le public est captivé par son intrigue dramatique, ses descriptions poétiques et ses personnages complexes. Le roman contribue à relancer l'intérêt pour le patrimoine médiéval, notamment pour la cathédrale Notre-Dame, alors en mauvais état.

Influence sur la Littérature et les Arts

L'œuvre de Hugo a influencé des générations d'écrivains et d'artistes. Elle a également inspiré de nombreuses adaptations, dont le célèbre film de Disney Le Bossu de Notre-Dame (1996) et la comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998).

L'Héritage de 'Notre-Dame de Paris'

Une Œuvre Intemporelle

Près de deux siècles après sa publication, Notre-Dame de Paris reste une œuvre majeure de la littérature mondiale. Ses thèmes universels et ses personnages inoubliables continuent de toucher les lecteurs.

La Cathédrale comme Symbole

Le roman a également contribué à faire de la cathédrale Notre-Dame de Paris un symbole culturel et historique. En 2019, lors de l'incendie qui a ravagé l'édifice, le monde entier a été rappelé à l'importance de ce monument, en partie grâce à l'œuvre de Hugo.

Un Chef-d'Œuvre Littéraire

La publication de Notre-Dame de Paris en 1831 a marqué un tournant dans l'histoire de la littérature. Victor Hugo a su capturer l'essence de l'âme humaine et la beauté du patrimoine architectural, créant une œuvre qui transcende les époques. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris est bien plus qu'un roman : c'est un héritage culturel, une invitation à réfléchir sur notre passé et notre humanité.

En 1580, à Bordeaux, paraît la première édition des Essais de Michel de Montaigne, une œuvre qui marque un tournant dans l'histoire de la littérature et de la pensée occidentale. À travers ce recueil unique, Montaigne invente un genre littéraire nouveau et explore avec profondeur et sincérité la condition humaine. Cet article retrace le contexte de cette publication, les caractéristiques de l'œuvre et son impact durable.

Montaigne et son époque

Une période de troubles

Le XVIe siècle est marqué en France par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Montaigne, né en 1533, est témoin de ces conflits qui déchirent le pays et influencent sa réflexion sur la tolérance et la relativité des valeurs.

Une vie entre politique et retraite

Après une carrière au Parlement de Bordeaux et une brève période en tant que maire de la ville, Montaigne se retire dans son château pour se consacrer à l'écriture. C'est dans cette retraite qu'il rédige les Essais, un projet littéraire et philosophique sans précédent.

Les Essais : Une œuvre révolutionnaire

L'invention d'un genre

Avec les Essais, Montaigne crée un genre littéraire inédit : l'essai. Ce terme, dérivé du français "essayer", reflète la démarche de l'auteur, qui explore des sujets variés à travers une réflexion personnelle et libre. Les Essais se distinguent par leur style conversationnel et leur absence de structure rigide.

Une introspection sans précédent

Montaigne se place au centre de son œuvre, utilisant sa propre expérience pour aborder des thèmes universels comme la mort, l'amitié, l'éducation et la nature humaine. Sa célèbre phrase "Je suis moi-même la matière de mon livre" résume cette approche introspective et novatrice.

La première édition de 1580 : Un événement littéraire

Une publication à Bordeaux

La première édition des Essais est publiée en 1580 à Bordeaux, en deux volumes. Elle contient les livres I et II, qui abordent des sujets variés, allant de la philosophie à l'anthropologie, en passant par des anecdotes personnelles.

Un accueil mitigé

À sa parution, l'œuvre reçoit un accueil contrasté. Certains admirent la profondeur et l'originalité de Montaigne, tandis que d'autres critiquent son style jugé trop personnel et désordonné. Cependant, les Essais attirent rapidement l'attention des intellectuels de l'époque.

L'évolution des Essais : Une œuvre en mouvement

Les éditions ultérieures

Montaigne ne cesse de réviser et d'enrichir les Essais jusqu'à sa mort en 1592. La troisième édition, publiée en 1588, inclut un troisième livre et de nombreuses annotations manuscrites, connues sous le nom d'"exemplaire de Bordeaux". Ces ajouts témoignent de l'évolution de sa pensée et de son style.

Une influence croissante

Au fil des années, les Essais gagnent en popularité et en influence. Ils inspirent des écrivains, des philosophes et des penseurs à travers les siècles, de Shakespeare à Nietzsche, en passant par Rousseau et Emerson.

L'héritage des Essais : Une œuvre intemporelle

Un monument de la littérature mondiale

Les Essais sont aujourd'hui considérés comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature mondiale. Ils ont influencé des générations d'écrivains et de penseurs, et continuent d'être étudiés et admirés pour leur profondeur et leur modernité.

Une réflexion sur l'humanité

Montaigne, à travers les Essais, nous invite à réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Son œuvre, empreinte de scepticisme et d'humanisme, reste d'une actualité frappante, nous rappelant l'importance de la tolérance, de la curiosité et de l'humilité.

Une Révolution de la Pensée et de l'Écriture

La publication des Essais de Montaigne en 1580 marque un moment clé dans l'histoire de la littérature et de la pensée. En inventant un genre nouveau et en explorant la condition humaine avec sincérité et profondeur, Montaigne a laissé une œuvre qui continue de nous interpeller et de nous inspirer. Les Essais sont bien plus qu'un livre : ils sont une invitation à la réflexion et à la découverte de soi.

Le 28 février 1869, la France perd l'une de ses figures littéraires et politiques les plus emblématiques du XIXe siècle : Alphonse de Lamartine. Poète, écrivain, historien et homme d'État, Lamartine a marqué son époque par son talent littéraire et son engagement en faveur de la démocratie. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son héritage durable.

Les débuts de Lamartine : Une jeunesse romantique

Une éducation aristocratique

Né le 21 octobre 1790 à Mâcon, Alphonse de Lamartine grandit dans une famille de la petite noblesse. Il reçoit une éducation classique, marquée par la lecture des grands auteurs et un amour précoce pour la nature, qui influencera profondément son œuvre.

Les premiers pas en littérature

Lamartine publie son premier recueil de poèmes, Méditations poétiques, en 1820. Ce recueil, qui inclut des poèmes comme Le Lac, rencontre un succès immédiat et est considéré comme l'un des textes fondateurs du romantisme français. Son style lyrique et émouvant séduit les lecteurs et établit sa réputation.

Lamartine, l'homme politique : Un idéaliste engagé

Une carrière politique tumultueuse

En plus de son talent littéraire, Lamartine s'engage en politique. Élu député en 1833, il défend des idées libérales et humanistes. Il joue un rôle clé pendant la révolution de 1848, où il contribue à l'établissement de la Deuxième République.

La présidence du gouvernement provisoire

En février 1848, Lamartine devient l'une des figures de proue du gouvernement provisoire. Il prononce des discours passionnés pour éviter la guerre civile et défend l'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel. Cependant, son influence décline après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence.

Les œuvres majeures : Un héritage littéraire inestimable

Poésie et prose

Lamartine est l'auteur de nombreux chefs-d'œuvre, dont Les Harmonies poétiques et religieuses (1830) et Jocelyn (1836). Ses écrits, empreints de spiritualité et de mélancolie, explorent des thèmes universels comme l'amour, la nature et la mort.

Histoire et voyages

En plus de la poésie, Lamartine s'intéresse à l'histoire et aux récits de voyage. Son ouvrage Histoire des Girondins (1847) est une fresque historique qui retrace la Révolution française et influence les idées politiques de son époque.

Les dernières années : Une fin de vie modeste

Des difficultés financières

Malgré son succès littéraire et politique, Lamartine connaît des difficultés financières à la fin de sa vie. Pour subvenir à ses besoins, il écrit des ouvrages alimentaires et donne des conférences, mais ces efforts ne suffisent pas à rétablir sa situation.

La mort d'un visionnaire

Alphonse de Lamartine s'éteint le 28 février 1869 à Paris, dans une relative indifférence. Pourtant, son héritage littéraire et politique continue d'inspirer les générations suivantes.

L'héritage de Lamartine : Un romantique humaniste

Une influence littéraire durable

Lamartine est considéré comme l'un des pères du romantisme français. Son style poétique, caractérisé par son lyrisme et son émotion, a influencé de nombreux écrivains, de Victor Hugo à Charles Baudelaire.

Un défenseur des libertés

En politique, Lamartine reste une figure de l'idéalisme et de la défense des droits de l'homme. Son engagement pour la démocratie et la justice sociale résonne encore aujourd'hui.

L'Âme Romantique de la France

La disparition d'Alphonse de Lamartine en 1869 marque la fin d'une époque, mais son œuvre et ses idées continuent de vivre. Poète romantique et homme politique visionnaire, Lamartine a su allier l'art et l'engagement, laissant derrière lui un héritage riche et inspirant. Son nom reste synonyme de beauté littéraire et de quête de liberté.

Le 26 février 1802 marque la naissance de l'un des plus grands écrivains de la littérature française : Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge et homme politique, Hugo a laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son engagement politique, tout en explorant l'héritage qu'il a légué aux générations futures.

Les débuts de Victor Hugo : Une enfance marquée par les voyages

Une famille aux origines contrastées

Victor Hugo est né à Besançon, dans l'est de la France, fils de Joseph Hugo, un général de Napoléon, et de Sophie Trébuchet, une royaliste fervente. Ces divergences politiques au sein de sa famille ont influencé sa vision du monde et ses idées.

Une jeunesse itinérante

En raison de la carrière militaire de son père, Victor Hugo a passé une partie de son enfance à voyager à travers l'Europe, notamment en Italie et en Espagne. Ces expériences ont nourri son imagination et enrichi sa compréhension des différentes cultures.

L'ascension littéraire : De la poésie aux chefs-d'œuvre romanesques

Les premiers succès

Victor Hugo a montré très tôt un talent exceptionnel pour l'écriture. À seulement 20 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et Ballades, qui lui vaut une reconnaissance immédiate. En 1827, sa pièce Cromwell et sa préface deviennent un manifeste du mouvement romantique en France.

Les œuvres majeures

Hugo est surtout connu pour ses romans monumentaux, tels que Notre-Dame de Paris (1831) et Les Misérables (1862). Ces œuvres, qui mêlent profondeur psychologique, critique sociale et descriptions épiques, ont marqué l'histoire de la littérature et continuent d'inspirer des adaptations cinématographiques et théâtrales.

Victor Hugo et l'engagement politique : Un défenseur des libertés

De la monarchie à la république

Initialement proche de la monarchie, Victor Hugo a évolué vers des idées républicaines et démocratiques. Son exil en 1851, après le coup d'État de Napoléon III, est un tournant décisif. Depuis Guernesey, il dénonce le régime autoritaire et plaide pour la justice sociale.

Un humaniste engagé

Hugo a utilisé sa plume pour défendre les opprimés et dénoncer les inégalités. Dans Les Misérables, il met en lumière la misère des classes populaires et critique les institutions qui perpétuent l'injustice. Son discours contre la peine de mort et son plaidoyer pour l'éducation universelle témoignent de son humanisme.

L'héritage de Victor Hugo : Une influence intemporelle

Un monument de la littérature mondiale

Victor Hugo est considéré comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, a influencé des générations d'artistes, d'écrivains et de penseurs. Son style lyrique et sa capacité à capturer l'essence de l'âme humaine restent inégalés.

Commémorations et hommages

Aujourd'hui, Victor Hugo est célébré à travers le monde. Sa maison à Paris, place des Vosges, est un musée dédié à sa vie et à son œuvre. De nombreuses rues, écoles et institutions portent son nom, témoignant de son impact durable sur la société.

L'Éclat d'une Étoile Littéraire et Humaniste

La naissance de Victor Hugo en 1802 a donné au monde un génie littéraire dont l'influence dépasse les frontières et les époques. À travers ses écrits et son engagement, il a défendu les valeurs de liberté, de justice et d'humanité. Victor Hugo reste une figure incontournable, dont l'héritage continue d'éclairer et d'inspirer.

Le 8 février 1828, dans la ville portuaire de Nantes, en France, naît un homme dont l’imagination allait révolutionner la littérature : Jules Verne. Considéré comme l’un des pères de la science-fiction, Verne a captivé des générations de lecteurs avec des récits d’aventures extraordinaires et des visions futuristes. Cet article retrace les débuts de sa vie, son parcours littéraire et l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

Le Contexte de la Naissance de Jules Verne

Une Époque de Bouleversements Scientifiques et Technologiques

Les années 1820 sont marquées par des avancées scientifiques et industrielles majeures. La machine à vapeur, les débuts du chemin de fer et les explorations géographiques inspirent un sentiment d’optimisme et de curiosité. C’est dans ce climat d’innovation que Jules Verne grandit, développant une fascination précoce pour les voyages et les découvertes.

La Famille Verne : Un Environnement Propice à la Créativité

Issu d’une famille bourgeoise, Jules Verne est le fils d’un avoué prospère. Bien que son père souhaite qu’il suive une carrière juridique, Verne est attiré par les arts et la littérature. Sa mère, issue d’une famille de navigateurs, lui transmet un amour pour la mer et les récits d’aventures, qui influenceront profondément son œuvre.

Les Jeunes Années et la Formation de Jules Verne

Une Enfance Curieuse et Rêveuse

Jules Verne passe son enfance à Nantes, où il observe les navires arrivant et partant du port. Ces scènes nourrissent son imagination et inspirent ses futurs récits maritimes. Très tôt, il manifeste un goût pour l’écriture, composant des poèmes et des histoires courtes.

Les Études et les Premières Déceptions

Conformément aux souhaits de son père, Verne étudie le droit à Paris. Cependant, il se passionne davantage pour le théâtre et la littérature. Il fréquente les salons parisiens et se lie d’amitié avec des écrivains comme Alexandre Dumas, qui l’encourage à poursuivre sa vocation littéraire.

La Carrière Littéraire de Jules Verne

Les Débuts d’un Visionnaire

Jules Verne connaît son premier grand succès avec Cinq Semaines en ballon (1863), un roman qui marque le début de sa collaboration avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel. Cette alliance donne naissance à la série des Voyages Extraordinaires, qui comprend des œuvres célèbres comme Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Voyage au centre de la Terre.

Un Précurseur de la Science-Fiction

Verne se distingue par sa capacité à mêler science et fiction. Ses récits, souvent basés sur des technologies émergentes ou des hypothèses scientifiques, anticipent des inventions comme les sous-marins, les avions et les voyages spatiaux. Son travail inspire non seulement des générations d’écrivains, mais aussi des scientifiques et des explorateurs.

L’Héritage de Jules Verne

Une Influence Mondiale

Jules Verne est l’un des auteurs les plus traduits au monde. Ses œuvres continuent d’être adaptées au cinéma, à la télévision et en bandes dessinées, témoignant de leur universalité et de leur intemporalité.

Un Homme en Avance sur Son Temps

Verne a su capturer l’esprit d’une époque tout en ouvrant des perspectives vers l’avenir. Ses récits, empreints d’optimisme et de curiosité, rappellent l’importance de l’exploration et de l’innovation. Aujourd’hui, il est célébré comme un visionnaire dont les idées ont transcendé les limites de son siècle.

Le Rêveur qui a Changé le Monde par les Mots

La naissance de Jules Verne en 1828 a marqué le début d’une aventure littéraire sans précédent. À travers ses romans, il a transporté ses lecteurs dans des mondes lointains et des futurs imaginés, tout en célébrant l’ingéniosité humaine. Son héritage demeure une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent de repousser les frontières du possible.

Agatha Christie, surnommée "la Reine du Crime", a marqué à jamais l’histoire de la littérature policière. Ses romans captivants, peuplés de détectives inoubliables tels qu’Hercule Poirot et Miss Marple, ont fasciné des générations de lecteurs. Cet article revient sur le parcours de cette autrice légendaire et sur l’héritage qu’elle laisse derrière elle, après son décès le 12 janvier 1976.

Une vie dédiée au mystère

Les débuts d’une romancière hors pair

Née le 15 septembre 1890 à Torquay, en Angleterre, Agatha Mary Clarissa Miller montre très tôt un talent pour raconter des histoires. Encouragée par sa famille, elle écrit son premier roman policier, La Mystérieuse Affaire de Styles, en 1920. Ce livre marque la première apparition d’Hercule Poirot, son détective belge au flair légendaire.

Une ascension fulgurante

Avec plus de 80 romans, des pièces de théâtre à succès comme La Souricière et des adaptations cinématographiques, Agatha Christie devient l’une des écrivaines les plus lues et traduites au monde. Ses intrigues complexes, mêlant suspense et psychologie, révolutionnent le genre du roman policier.

Des personnages immortels

Hercule Poirot : Le maître de la logique

Hercule Poirot, détective belge à la moustache impeccable, est sans doute le personnage le plus célèbre d’Agatha Christie. Avec son esprit analytique et son obsession pour l’ordre, il résout des affaires complexes dans des romans emblématiques comme Le Crime de l’Orient-Express ou Mort sur le Nil.

Miss Marple : L’intuition au service de la justice

Miss Marple, une vieille dame à l’apparence anodine, utilise son intuition et sa connaissance de la nature humaine pour élucider des crimes. Ses aventures, souvent centrées autour de son petit village de St. Mary Mead, offrent un contraste fascinant avec les enquêtes méthodiques de Poirot.

L’adieu à la Reine du Crime

Le décès d’une légende

Agatha Christie s’éteint le 12 janvier 1976, à l’âge de 85 ans, laissant derrière elle une œuvre intemporelle. Jusqu’à la fin de sa vie, elle continue d’écrire, publiant même les romans qui clôtureront les aventures de Poirot et de Miss Marple, Hercule Poirot quitte la scène et La Dernière Énigme.

Un héritage universel

Aujourd’hui, les œuvres d’Agatha Christie continuent d’inspirer auteurs, réalisateurs et lecteurs à travers le monde. Ses livres, traduits en plus de 100 langues, font d’elle l’un des écrivains les plus prolifiques et vendus de tous les temps.

Pourquoi Agatha Christie reste incontournable

La maîtrise de l’art du suspense

Agatha Christie savait manipuler les attentes de ses lecteurs, les menant sur des fausses pistes avant de révéler des solutions étonnantes. Sa capacité à créer des intrigues captivantes reste inégalée.

Une œuvre profondément humaine

Au-delà des mystères, ses romans explorent des thèmes universels comme la cupidité, la jalousie ou l’amour. Ses personnages, souvent complexes et ambigus, donnent une profondeur particulière à ses récits.

Agatha Christie, la Reine du Mystère

Agatha Christie, surnommée à juste titre "la Reine du Crime", a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la littérature. À travers ses intrigues fascinantes et ses personnages inoubliables, elle continue de captiver des générations de lecteurs. Son adieu en 1976 n’a fait que renforcer l’admiration pour une œuvre qui traverse le temps.

Le 9 janvier 1908 marque la naissance d’une figure emblématique du XXe siècle : Simone de Beauvoir. Philosophe, écrivaine et féministe, elle a laissé une empreinte indélébile dans la pensée moderne et le mouvement pour l’émancipation des femmes. Cet article revient sur les circonstances de sa naissance et les premières années de cette personnalité hors du commun.

Une naissance dans une famille bourgeoise

Le contexte familial

Simone de Beauvoir voit le jour dans une famille bourgeoise parisienne. Son père, Georges Bertrand de Beauvoir, est un avocat ambitieux, tandis que sa mère, Françoise Brasseur, issue d'une riche famille catholique, incarne la piété et les traditions.

Une éducation rigoureuse

Simone grandit dans un environnement où l’éducation et la culture occupent une place centrale. Très jeune, elle manifeste un intérêt pour la lecture et les débats intellectuels, influencée par son père qui la surnomme "l'intellectuelle".

Les premières influences d’une future philosophe

Un esprit en quête de liberté

Malgré son cadre familial traditionnel, Simone remet rapidement en question les normes imposées aux femmes de son époque. Elle s’interroge sur son rôle dans la société et commence à forger sa pensée critique.

L’importance des premières lectures

Les œuvres littéraires et philosophiques qu’elle découvre enfant jouent un rôle clé dans sa formation intellectuelle. Balzac, Flaubert et, plus tard, Bergson la fascinent et alimentent sa réflexion.

L’éveil d’une conscience féministe

Une enfance entre privilèges et frustrations

Si son appartenance à la bourgeoisie lui offre des opportunités, Simone ressent également les limites imposées aux femmes de sa classe sociale. Cette dualité nourrit son désir d’émancipation.

Une vision qui bouleversera son siècle

Les réflexions initiées dès son plus jeune âge sur la condition féminine deviendront la pierre angulaire de ses écrits majeurs, notamment Le Deuxième Sexe. Mais déjà, ses premières années révèlent une volonté farouche de se libérer des carcans sociaux.

Les premiers pas d’une vie extraordinaire

La naissance de Simone de Beauvoir n’est pas seulement celle d’un individu, mais aussi le début d’une pensée qui allait transformer la société. Dès ses premières années, elle montre les signes d’un esprit brillant et contestataire, annonçant les combats intellectuels et féministes qui feront sa renommée.

Paul Verlaine, figure emblématique du symbolisme, demeure l’un des poètes les plus fascinants de la littérature française. Qualifié de "poète maudit" en raison de sa vie tumultueuse, marquée par ses amours passionnées, ses errances et ses excès, Verlaine a laissé une œuvre d’une sensibilité et d’une musicalité inégalées. Cet hommage explore la vie et l’héritage littéraire de cet artiste qui a su transcender ses tourments pour offrir au monde des vers immortels.

La Vie d’un Poète Maudit

Une Jeunesse entre Ombres et Lumières

Né à Metz en 1844, Paul Verlaine grandit dans une famille bourgeoise, où il se passionne rapidement pour la littérature. Cependant, son caractère instable et ses penchants pour l’alcool apparaissent dès son adolescence, annonçant une existence tourmentée.

La Rencontre avec Arthur Rimbaud

La rencontre avec Arthur Rimbaud, jeune poète rebelle, bouleverse sa vie en 1871. Leur relation tumultueuse, mêlée de passion et de violence, culminera avec le fameux épisode de Bruxelles en 1873, où Verlaine tire sur Rimbaud dans un moment d’égarement. Cet incident conduit à son emprisonnement, période durant laquelle il compose une partie de ses œuvres les plus profondes.

Une Œuvre Marquée par l’Émotion et la Musicalité

Les Premiers Succès

Dès 1866, Verlaine se fait remarquer avec "Poèmes Saturniens", un recueil où transparaît déjà sa sensibilité unique. Influencé par le romantisme, il y développe une poésie mélancolique et musicale.

Le Chef-d’Œuvre : "Romances sans Paroles"

Écrit en 1874, pendant son séjour en prison, ce recueil est considéré comme l’un des sommets de la poésie française. Verlaine y allie une langue fluide et des rythmes novateurs, ouvrant la voie au symbolisme et inspirant des générations de poètes.

L’Influence du Symbolisme

Verlaine devient une figure clé du symbolisme, un mouvement poétique qui privilégie les sensations, les images suggestives et la musicalité des mots. Il résume cet idéal dans son célèbre vers :

« De la musique avant toute chose… »

Les Tourments d’un Homme et d’un Artiste

Une Vie de Déchéance

Malgré son génie, Verlaine sombre dans la pauvreté et les excès. Rejeté par la société bourgeoise et souvent méprisé, il erre de villes en villages, cherchant refuge dans l’écriture et la religion.

La Consécration Tardive

Ironiquement, c’est en 1894, peu avant sa mort, que Verlaine est désigné comme "Prince des poètes" par ses contemporains, une reconnaissance tardive mais méritée de son talent.

L’Héritage Littéraire de Paul Verlaine

Une Influence Durable

L’œuvre de Verlaine continue d’inspirer écrivains, artistes et musiciens. Sa capacité à capturer l’éphémère, à traduire l’indicible, fait de lui un maître incontesté de la poésie.

L’Immortalité du Poète Maudit

Si Verlaine reste associé à l’image du "poète maudit", il est avant tout l’illustration d’un artiste qui a su sublimer ses douleurs et ses échecs pour créer une œuvre universelle. Ses poèmes, empreints de fragilité et de grâce, parlent encore aujourd’hui à nos cœurs.

Une Vie de Poésie et de Tourments

Paul Verlaine, avec son art inimitable, occupe une place centrale dans le patrimoine littéraire français. Cet hommage rappelle que, derrière les tumultes de sa vie, se cache un génie poétique qui a su révéler la beauté dans la mélancolie et l’émotion dans le chaos. En célébrant Verlaine, c’est aussi un pan de l’âme humaine que l’on honore.

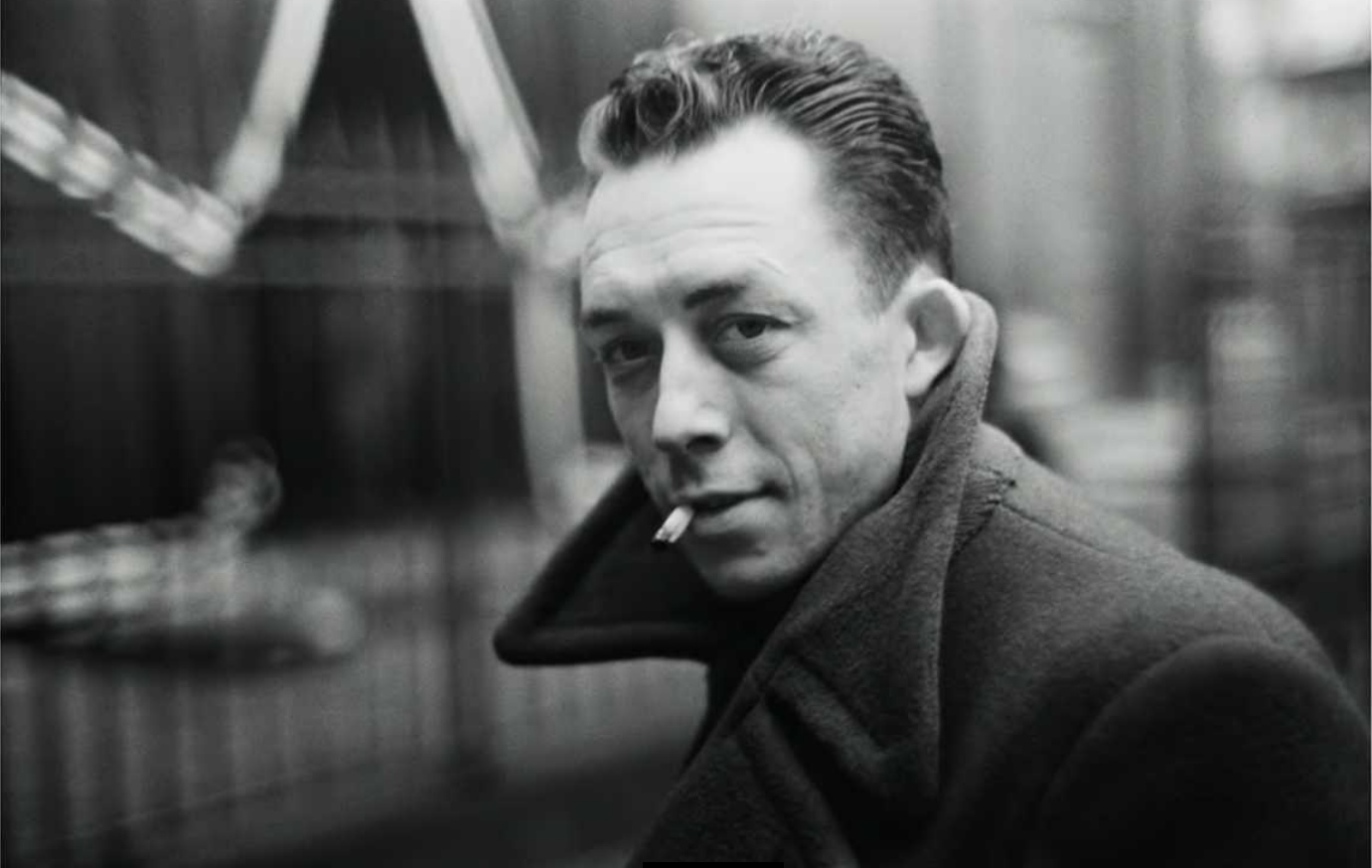

Le 4 janvier 1960, le monde littéraire perdait l’un de ses plus grands génies. Albert Camus, écrivain, philosophe et prix Nobel de littérature, trouvait une fin prématurée dans un accident de voiture en France. Cet événement tragique a suscité un choc mondial, d’autant plus qu’il est entouré de circonstances marquant une ironie tragique. À travers cet article, nous revenons sur les événements entourant la disparition d’Albert Camus, son héritage et les théories qui entourent cette tragédie.

Les derniers jours d'Albert Camus

Une période de succès et de remise en question

En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Malgré cette reconnaissance, il traverse une période de doutes personnels et artistiques, cherchant à se renouveler et à approfondir ses réflexions philosophiques.

Un voyage qui scelle son destin

Au début de janvier 1960, Camus décide de rentrer à Paris après des vacances dans le sud de la France. Initialement prévu en train, il accepte finalement de voyager en voiture avec son éditeur et ami Michel Gallimard, une décision fatidique qui le conduira à sa perte.

L’accident mortel

Le déroulement du drame

Le 4 janvier 1960, la voiture de Michel Gallimard, une Facel Vega, sort de la route près de Villeblevin, en Bourgogne. Le choc est violent, tuant Albert Camus sur le coup et blessant mortellement Michel Gallimard, qui décédera quelques jours plus tard.

Une ironie tragique

Dans ses carnets, Camus avait un jour écrit que mourir dans un accident de voiture était l'une des façons les plus absurdes de quitter ce monde. Ce détail poignant souligne l’ironie qui entoure sa mort, lui qui avait fait de l’absurde une des pierres angulaires de sa philosophie.

Héritage et controverses

Un monde en deuil

La mort d’Albert Camus a laissé un vide immense dans le monde littéraire. Ses œuvres, telles que L’Étranger, La Peste et Le Mythe de Sisyphe, continuent d’influencer des générations de lecteurs et de penseurs.

Les théories autour de sa mort

Depuis l’accident, diverses hypothèses ont émergé. Certains ont suggéré que sa mort pourrait avoir été orchestrée par des forces politiques hostiles à ses prises de position, notamment sur la guerre d’Algérie. Bien que cette théorie reste spéculative, elle alimente l’aura de mystère entourant sa disparition.

Le destin tragique d’un géant littéraire

La disparition prématurée d’Albert Camus rappelle la fragilité de la vie humaine, un thème qu’il n’a cessé d’explorer dans ses œuvres. Si sa mort a privé le monde d’une voix unique, son héritage perdure à travers ses écrits, qui continuent d’interroger l’existence, l’absurde et la quête de sens. Camus reste aujourd’hui une figure intemporelle, dont la vie et la mort sont à la fois une source de réflexion et d’inspiration.

Romain Rolland, écrivain, dramaturge et essayiste, s’éteint le 30 décembre 1944 à l’âge de 78 ans. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1915, il est surtout connu pour son engagement pacifiste, ses écrits humanistes et ses œuvres magistrales comme Jean-Christophe. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie, ses accomplissements littéraires et son héritage dans l’histoire intellectuelle et littéraire.

Une Vie Dédiée aux Lettres et à la Paix

Les Premières Années et la Naissance d’un Humaniste

Né le 29 janvier 1866 à Clamecy, Romain Rolland manifeste dès son jeune âge un amour pour la littérature et la musique. Diplômé de l'École normale supérieure, il devient professeur et s’investit dans l’étude des grands artistes et philosophes, influencé par Tolstoï et Beethoven, qui marquent profondément sa pensée.

Un Engagement Littéraire et Pacifiste

Romain Rolland publie son chef-d'œuvre Jean-Christophe, une fresque monumentale en dix volumes, qui illustre son idéalisme et son amour pour la musique. Pendant la Première Guerre mondiale, il s’érige en défenseur de la paix et de la réconciliation entre les peuples, ce qui lui vaut des critiques virulentes en France, mais aussi une reconnaissance internationale.

Les Dernières Années de Romain Rolland

Un Retrait Progressif

Dans les années 1930, Rolland se retire dans son village natal de Vézelay, où il continue d’écrire et de correspondre avec des personnalités comme Gandhi, Albert Einstein et Stefan Zweig. Affaibli par l’âge et la maladie, il se concentre sur ses mémoires et des essais empreints d’un profond humanisme.

Une Mort dans un Contexte Troublé

Romain Rolland meurt le 30 décembre 1944, quelques mois après la libération de la France, dans une époque encore marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Sa disparition passe presque inaperçue dans un pays en pleine reconstruction, mais son héritage littéraire reste intact.

Un Héritage Littéraire et Spirituel

Un Prix Nobel Mérité

Le prix Nobel de littérature, décerné à Rolland en 1915, récompense son œuvre pacifiste et son engagement pour une fraternité universelle. Cette distinction consacre son rôle de conscience morale dans un monde déchiré par la guerre.

Une Influence Durable

Ses écrits, tels que Jean-Christophe ou Au-dessus de la mêlée, continuent d’inspirer des générations d’écrivains, d’intellectuels et de militants pour la paix. Il est souvent cité comme un modèle d’écrivain engagé, dont les convictions humanistes transcendent les époques.

Une Mémoire Vivante

Les Hommages Posthumes

Après sa mort, de nombreux intellectuels et institutions lui rendent hommage. Sa maison à Vézelay devient un lieu de mémoire, tandis que ses écrits sont réédités et étudiés dans le monde entier.

Romain Rolland dans le Panthéon Littéraire

Rolland demeure une figure emblématique de la littérature française et du pacifisme. Son œuvre illustre l’importance de l’art et de la pensée dans la quête d’un idéal de justice et de fraternité.

Mort d’un Écrivain Pacifiste et Humaniste

La mort de Romain Rolland en 1944 marque la disparition d’une voix incontournable de la littérature et du pacifisme. Par ses écrits et son engagement, il a laissé un héritage durable qui continue d’éclairer les générations sur les valeurs de paix et d’humanisme.

Le 18 novembre 1922, Marcel Proust, l’un des plus grands écrivains de la littérature française, s’éteignait à l’âge de 51 ans. Auteur du monument littéraire À la recherche du temps perdu, il a laissé derrière lui une œuvre colossale et intemporelle qui continue d’inspirer lecteurs et écrivains à travers le monde. Revenons sur la vie et l’héritage de cet homme dont la plume a redéfini l’art du roman.

Un parcours hors du commun : de la fragilité à la grandeur

Une jeunesse marquée par la maladie

Né le 10 juillet 1871 à Paris, Marcel Proust grandit dans une famille bourgeoise. Dès son jeune âge, il souffre d’asthme, une maladie qui l’accompagnera tout au long de sa vie et influencera son mode de vie reclus. Cette condition le pousse à développer une sensibilité accrue et une observation fine du monde qui l’entoure.

Les prémices d’un génie littéraire

Proust commence sa carrière littéraire avec des articles et des essais publiés dans des revues. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil d’histoires courtes qui révèle déjà son talent pour capturer les nuances des émotions humaines.

L’œuvre monumentale : À la recherche du temps perdu

Un projet littéraire ambitieux

En 1909, Proust se lance dans l’écriture de ce qui deviendra À la recherche du temps perdu, une œuvre en sept volumes qui explore la mémoire, le temps et la complexité des relations humaines. Inspiré par sa propre vie, il tisse un récit riche en détails et en réflexions philosophiques.

Des thèmes universels et intemporels

Le roman aborde des sujets universels comme l’amour, la jalousie, l’art et la quête de soi. Avec des personnages mémorables comme Swann, Charlus ou Albertine, Proust plonge ses lecteurs dans un univers fascinant où chaque détail a son importance.

Un style inimitable

Le style proustien, caractérisé par ses phrases longues, ses digressions et sa précision méticuleuse, a révolutionné la littérature. Il a influencé des générations d’écrivains, de Virginia Woolf à James Joyce, et continue d’éblouir les amateurs de littérature.

La disparition de Marcel Proust : une perte immense

Les dernières années de reclus

Fragilisé par sa santé, Proust passe ses dernières années confiné dans sa chambre, consacrant tout son temps à l’écriture. Il travaille d’arrache-pied à la révision de son œuvre, mais n’aura pas le temps de la terminer entièrement avant sa mort.

Une réaction unanime

La disparition de Marcel Proust suscite une immense émotion dans les cercles littéraires et au-delà. Ses contemporains saluent un génie qui a su capturer l’essence de la condition humaine avec une profondeur inégalée.

L’héritage de Proust : un géant immortel

Une œuvre toujours actuelle

Près d’un siècle après sa mort, À la recherche du temps perdu reste une référence incontournable. Elle est étudiée dans le monde entier et continue de séduire les lecteurs par sa richesse et sa profondeur.

Une influence durable

Marcel Proust a marqué l’histoire de la littérature. Son exploration du temps et de la mémoire a inspiré des disciplines aussi variées que la philosophie, la psychologie et même les neurosciences.

Un géant littéraire qui a marqué l’histoire

La disparition de Marcel Proust a laissé un vide immense dans le paysage littéraire, mais son œuvre continue de briller à travers les âges. En capturant avec une précision unique les subtilités de l’expérience humaine, il a offert au monde une réflexion intemporelle sur le temps, la mémoire et la quête de sens. Marcel Proust demeure un géant littéraire, dont l’héritage continue d’enrichir notre compréhension de l’art et de la vie.

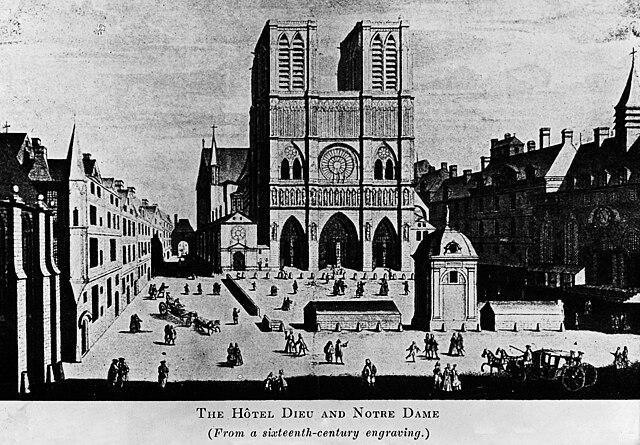

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine mondial, attirant des millions de visiteurs chaque année. Mais avant de s’élever majestueusement au cœur de la capitale française, elle a débuté par un événement fondateur : la pose de sa première pierre. Ce moment clé marque non seulement le début d’un chantier monumental, mais aussi l’essor de l’architecture gothique en Europe. Cet article revient sur les circonstances historiques et symboliques entourant cet instant crucial.

Le Contexte Historique de la construction de Notre Dame de Paris

Paris au XIIe Siècle : Une Ville en Expansion

Au XIIe siècle, Paris est en pleine transformation. Sous le règne des rois capétiens, elle s’impose comme un centre politique, religieux et intellectuel majeur. L’Église, moteur de ces changements, décide de doter la ville d’une cathédrale à la hauteur de son importance.

La Décision de Construire Notre-Dame

En 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, entreprend le projet ambitieux de remplacer l’ancienne cathédrale Saint-Étienne, jugée vétuste, par une nouvelle église dédiée à la Vierge Marie. Cette initiative vise à refléter la puissance de l’Église et à accueillir une population grandissante.

La Cérémonie de la Première Pierre

Un Moment Solennel

C’est en 1163, sous le règne de Louis VII, qu’a lieu la pose de la première pierre de Notre-Dame. Cette cérémonie symbolique, présidée par le pape Alexandre III ou son représentant (les sources divergent), consacre officiellement le début des travaux. Le geste, hautement spirituel, reflète l’importance de la foi dans la société médiévale.

L’Engagement Collectif

La construction de Notre-Dame mobilise l’ensemble de la communauté : des architectes visionnaires aux artisans qualifiés, en passant par les habitants qui contribuent par des dons ou leur force de travail. Cet effort collectif incarne la dévotion et l’unité des Parisiens autour de leur foi.

Les Défis du Chantier

Une Entreprise Monumentale

Construire une cathédrale gothique comme Notre-Dame représente un défi technique et logistique colossal. Les architectes doivent innover pour ériger des voûtes élancées, des arcs-boutants et des vitraux majestueux. Les travaux s’étendent sur près de deux siècles, reflétant l’ambition et les contraintes de l’époque.

Les Symboles Cachés

Dès sa première pierre, Notre-Dame est pensée comme un chef-d’œuvre chargé de symbolisme. Chaque détail architectural, des gargouilles aux portails sculptés, porte un message religieux ou social destiné à éduquer et impressionner les fidèles.

L’Héritage de Notre-Dame

Un Monument Universel

Depuis sa fondation, Notre-Dame de Paris est bien plus qu’un édifice religieux. Elle devient un témoin de l’histoire de France, accueillant des événements marquants tels que le sacre de Napoléon ou les funérailles de personnalités nationales.

La Cathédrale au XXIe Siècle

Après l’incendie tragique de 2019, Notre-Dame demeure un symbole de résilience et d’espoir. La reconstruction, entamée dans le respect de son histoire, rappelle l’importance de préserver ce patrimoine pour les générations futures.

L’Événement Fondateur

La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1163 marque le début d’une aventure architecturale et spirituelle hors du commun. Ce moment fondateur scelle l’union entre la foi, l’art et la communauté, posant les bases d’un chef-d’œuvre intemporel. Aujourd’hui encore, cet événement résonne comme un hommage à l’audace et à la persévérance des bâtisseurs du passé.

La naissance d'un écrivain peut souvent marquer un tournant dans l'histoire de la littérature et du théâtre. Eugène Ionesco, né en 1909 en Roumanie, est l'un de ces géants qui ont transformé le monde de la scène. Connu pour ses pièces absurdes et ses réflexions profondes sur la condition humaine, Ionesco reste une figure incontournable du théâtre du XXe siècle. Cet article explore ses premières années et les circonstances qui ont façonné l'écrivain et dramaturge exceptionnel qu'il allait devenir.

Les Premières Années - La Roumanie et l'Exil

Eugène Ionesco naît le 26 novembre 1909 à Slatina, en Roumanie, dans une famille bourgeoise. Sa jeunesse sera marquée par des changements géopolitiques majeurs, notamment la Première Guerre mondiale et les tensions dans la région des Balkans. La famille Ionesco, d'origine française du côté de sa mère, s'installe en France lorsqu'Eugène a 7 ans, un exil qui jouera un rôle crucial dans sa formation.

Une Enfance Partagée entre Deux Cultures

L'une des particularités de la jeunesse d'Ionesco est le mélange de cultures auquel il est exposé. D'un côté, il est nourri par la langue et la culture roumaines, et de l'autre, il grandit au contact de la langue et des traditions françaises. Cette double identité a influencé sa vision du monde, que l'on retrouve plus tard dans ses œuvres.

Les Débuts de l'Éducation

Ionesco poursuit ses études en France, d'abord à l'école primaire, puis au lycée. Très tôt, il montre un intérêt pour les lettres, mais ses premières aspirations ne semblent pas encore tourner vers le théâtre. Cependant, ce parcours scolaire en France marquera le début de son immersion dans le monde littéraire.

Le Parcours Vers le Théâtre - La Naissance d'un Dramaturge

Si Eugène Ionesco n'était pas prédestiné à devenir dramaturge, c'est bien à travers des rencontres et des expériences personnelles qu'il va se tourner vers le théâtre. Après avoir suivi des études de langue et de littérature françaises, il travaille brièvement en tant que professeur avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Ses premières œuvres littéraires seront influencées par la philosophie et la poésie, mais c'est le théâtre qui finira par l'absorber totalement.

La Découverte de l'Absurde

Les premières pièces d'Ionesco, telles que La Soif et la Faim (1966), montrent déjà des prémices du style qui le rendra célèbre : le théâtre de l'absurde. Il s'intéresse à la fragilité de la condition humaine et à l'incommunicabilité, des thèmes qui feront leur apparition dans ses œuvres majeures, comme La Leçon ou Rhinocéros.

L'Influence de la Seconde Guerre Mondiale

La Seconde Guerre mondiale aura une profonde influence sur Ionesco, tout comme sur de nombreux autres écrivains de l'époque. Confronté à la montée des totalitarismes et à l'absurdité du monde moderne, il intègre dans ses pièces une réflexion sur l'aliénation, la guerre et l'isolement. Cette époque devient cruciale pour comprendre la naissance de l'Ionesco dramaturge.

L'Héritage de sa Naissance - La Révolution du Théâtre

Bien que sa naissance et ses premières années n'aient pas directement révélé l'homme de théâtre qu'il allait devenir, les événements qui ont marqué son enfance et sa jeunesse ont été des catalyseurs importants pour ses futures créations. En se tournant vers le théâtre de l'absurde, Ionesco a non seulement transformé le paysage théâtral, mais a aussi offert au public une nouvelle manière de voir et de comprendre le monde.

La Réception de Ses Œuvres

Les premières œuvres de Ionesco ont été accueillies avec scepticisme par certains critiques, mais progressivement, le public et les théâtres se sont adaptés à son style unique. Des pièces comme Rhinocéros et La Leçon sont devenues des classiques du théâtre moderne, marquant l'apogée de son influence.

L'Impact Durable sur le Théâtre Contemporain

Aujourd'hui, l'héritage d'Ionesco perdure dans les théâtres du monde entier. Son approche du théâtre a inspiré de nombreux dramaturges et metteurs en scène à questionner la réalité, le langage et l'absurde. Les influences de sa naissance, de ses années de formation et de ses premières explorations intellectuelles se ressentent encore dans les œuvres contemporaines.

Avènement d'un Maître du Théâtre de l'Absurde

La naissance d'Eugène Ionesco en 1909 n'était que le début d'une carrière qui allait changer à jamais le cours de l'histoire théâtrale. Bien que ses premières années aient été marquées par l'exil et l'incertitude, elles ont constitué le terreau d'un écrivain majeur qui allait repenser les fondements mêmes du théâtre. À travers son parcours, Ionesco a laissé une trace indélébile, et son œuvre continue d'influencer de nouvelles générations de créateurs.

André Malraux est l'un des écrivains les plus marquants du XXe siècle, à la fois romancier, homme politique et penseur. Sa carrière littéraire a été jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont profondément marqué la culture française. Cependant, au-delà de son œuvre, Malraux incarne une époque où les enjeux politiques et philosophiques se mêlaient aux aspirations artistiques. Cet article se penche sur le parcours exceptionnel de cet homme, sa relation avec la littérature, et son ultime adieu en tant qu'écrivain, alors qu'il se dirigeait vers d'autres horizons.

Le parcours littéraire d'André Malraux

L'ascension d’un écrivain engagé

André Malraux naît en 1901, dans une famille bourgeoise qui lui donne accès à une éducation de qualité. Dès son jeune âge, il manifeste une passion pour la littérature et les grandes causes humaines. Son premier grand succès littéraire, La Condition humaine (1933), le place immédiatement parmi les écrivains les plus prometteurs de son époque. Ce roman, qui traite des luttes idéologiques et des drames de la guerre civile chinoise, dévoile son talent pour explorer les aspects sombres de l'âme humaine.

Un écrivain aux multiples facettes

Tout au long de sa carrière, Malraux publie une série d'ouvrages qui oscillent entre fiction et réflexion philosophique. Des livres comme L’Espoir (1937), qui aborde la guerre d'Espagne, ou Les Conquérants (1928), sur la révolution asiatique, témoignent de sa fascination pour les grandes luttes humaines. Mais André Malraux n'est pas seulement un écrivain engagé, il est également un intellectuel qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit et à traduire cette compréhension à travers ses œuvres.

La fin de la carrière littéraire de Malraux

La politique, un nouvel horizon

Malraux, après avoir connu la gloire littéraire, se détourne peu à peu de la littérature pour se consacrer pleinement à la politique. Dans les années 1940, il rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui précède son entrée en politique après la Libération. Il devient ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Charles de Gaulle et se concentre sur la politique culturelle, un domaine où il va laisser une empreinte durable.

Un dernier regard sur la littérature

Malgré son engagement en politique, l'écrivain Malraux n'est jamais totalement absent de la scène littéraire. Cependant, ses dernières années sont marquées par une certaine distance vis-à-vis de l'écriture. À mesure que son rôle en tant qu'homme d'État prend de plus en plus d'importance, il consacre de moins en moins de temps à ses romans et à ses essais. Il signe toutefois des ouvrages comme La Métamorphose de la jungle (1961) et Le Musée imaginaire (1965), mais ces derniers semblent plus être des prolongements de ses idées que des créations littéraires à part entière.

Le dernier adieu à l'écrivain

La reconnaissance posthume

Le décès d'André Malraux en 1976 marque la fin d'une époque. L'écrivain, qui avait vu sa carrière littéraire se muer en une aventure politique, laisse derrière lui une œuvre qui continue de résonner dans les cercles intellectuels. Cependant, avec le temps, la figure de Malraux s'est progressivement éloignée de son statut d’écrivain pour devenir celle d'un homme d'État. Ce dernier adieu à la littérature, bien qu'inévitable, n'a pas effacé l'empreinte profonde qu'il a laissée dans le monde littéraire.

L’héritage de l’écrivain

L'impact d'André Malraux sur la littérature reste considérable. Ses romans, ses réflexions sur la condition humaine, ses voyages et ses rencontres nourrissent encore aujourd'hui les débats littéraires et philosophiques. Son engagement en faveur des grandes causes humaines et sa quête de sens à travers la littérature continuent d’inspirer de nombreux écrivains et penseurs. Malraux, l'homme politique, n'a pas éclipser Malraux, l'écrivain.

De la Littérature à la Politique

André Malraux, au-delà de son rôle d'écrivain, a incarné les grandes contradictions du XXe siècle. Son adieu à la littérature, marqué par un passage vers la politique, n’a pas effacé la puissance de son écriture. Au contraire, cette transition a permis à son œuvre d’être redécouverte sous un autre angle, celui de l’homme qui a vécu les grands événements du siècle et qui les a traduits à travers son art. Sa disparition physique a marqué la fin de l’un des plus grands écrivains français, mais son héritage littéraire, politique et intellectuel continue de résonner à travers les générations.