Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Civilisations

Philippe Pétain est une figure marquante de l'histoire de France, dont le parcours illustre la complexité et les contradictions d'une époque tourmentée. Considéré comme un héros national après la Première Guerre mondiale pour sa défense victorieuse lors de la bataille de Verdun, il jouissait d'une immense popularité. Pourtant, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, en tant que chef de l'État français collaborant avec l'Allemagne nazie, a profondément terni son image. Le passage de Pétain du statut de sauveur de la patrie à celui de traître divise encore aujourd'hui. Cet article retrace le parcours de Philippe Pétain, de sa carrière militaire éclatante à sa chute politique et morale, pour comprendre comment il est devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France.

Le Héros de Verdun

Les Premières Années de Philippe Pétain

Philippe Pétain naît en 1856 dans une famille paysanne du Pas-de-Calais. Après des études militaires à Saint-Cyr, il gravit les échelons de l'armée française avec prudence et rigueur, tout en adoptant une approche tactique qui allait plus tard se révéler décisive.

La Bataille de Verdun (1916)

Durant la Première Guerre mondiale, alors que la France est plongée dans le désespoir, Pétain se distingue comme le stratège qui sauve Verdun. Cette bataille, l'une des plus longues et des plus meurtrières du conflit, devient son chef-d'œuvre militaire. Sa devise "On ne passe pas" fait de lui un héros national. Il est perçu comme un général protecteur, soucieux du bien-être de ses soldats.

Une Consécration Nationale

Après la guerre, Pétain est érigé en symbole du patriotisme et du courage français. Il devient maréchal de France en 1918 et incarne la victoire de la France sur l’Allemagne, jouissant d'une réputation irréprochable auprès de la population.

L’Entre-Deux-Guerres et l’Appel à la Politique

Pétain dans les Années 1920 et 1930

Après la guerre, Pétain reste actif dans l'armée et participe à la reconstruction militaire de la France. Il est aussi nommé inspecteur général des armées. Durant les années 1930, il entre de plus en plus dans la sphère politique, même si son ambition reste modérée.

Un Héros en Quête de Rôle Politique

À la fin des années 1930, face à la montée des tensions internationales, Pétain est appelé à prendre des postes de responsabilité dans le gouvernement. En 1939, il est nommé ambassadeur en Espagne, puis devient brièvement ministre de la Guerre en 1940. Cependant, la débâcle de l'armée française face aux forces allemandes change son destin de manière radicale.

Le Régime de Vichy : Du Patriote au Collaborateur

La Défaite de 1940 et la Prise de Pouvoir

Après la défaite de la France en juin 1940 face à l'Allemagne nazie, le gouvernement français s'effondre. Pétain, alors perçu comme un sauveur potentiel, est appelé à la rescousse. Il signe l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940, mettant ainsi fin aux combats. En juillet 1940, il obtient les pleins pouvoirs et instaure le régime de Vichy.

La Politique de Collaboration

À la tête de l'État français, Pétain choisit de collaborer avec l'occupant nazi, pensant que cela permettrait de protéger la France de nouvelles destructions et de préserver une forme d'autonomie. Cette politique de collaboration se traduit par une répression des résistants, des déportations de Juifs, et une légitimation de la présence nazie sur le territoire français.

La "Révolution Nationale" et la Propagande

Sous le régime de Vichy, Pétain prône une "Révolution Nationale" fondée sur des valeurs conservatrices : "Travail, Famille, Patrie". Il tente de restaurer une France moralement et socialement régénérée, tout en justifiant son choix de collaboration comme un mal nécessaire pour le salut de la nation.

Le Déclin et la Fin de Pétain

L’Occupation Totale de la France

En novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre, mettant fin à l'illusion d'une relative indépendance sous Pétain. Le régime de Vichy perd toute crédibilité et n'est plus qu'un outil des nazis. La collaboration devient encore plus étroite, et la France plonge dans le chaos de la guerre.

La Libération et l’Arrestation de Pétain

En 1944, alors que les forces alliées libèrent la France, le régime de Pétain s'effondre. Pétain fuit en Allemagne mais est arrêté après la fin de la guerre. Il est rapatrié en France pour être jugé.

Le Procès et la Condamnation

Le procès de Pétain se tient en 1945. L'ancien héros de Verdun est accusé de haute trahison et de collaboration avec l'ennemi. Condamné à mort, sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité en raison de son âge avancé. Pétain passe le reste de ses jours en exil sur l'île d'Yeu, où il meurt en 1951.

Héritage et Controverses

Un Héros Déchu

Le parcours de Pétain, de héros de Verdun à collaborateur, a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective française. Son rôle ambigu durant la guerre suscite encore des débats passionnés. Certains continuent de voir en lui un patriote qui a tenté de limiter les souffrances de la France, tandis que d'autres le considèrent comme un traître ayant livré le pays aux nazis.

Les Leçons de l’Histoire

L'histoire de Philippe Pétain illustre les dilemmes tragiques auxquels les dirigeants sont parfois confrontés en temps de crise. Sa chute éclaire les dangers d’une autorité qui, sous prétexte de protection, se compromet avec des régimes totalitaires. L'héritage de Pétain reste un avertissement contre les dérives politiques en période de guerre et de fragilité nationale.

Une Figure à Jamais Partagée entre Héros et Traître

Philippe Pétain, autrefois acclamé comme le sauveur de Verdun, a vu sa réputation ternie à jamais par ses choix durant la Seconde Guerre mondiale. Son parcours, marqué par une gloire militaire indiscutable, se termine dans la disgrâce et l'opprobre. L’histoire de cet homme symbolise la difficulté de juger des actions dans des périodes de bouleversements extrêmes. Aujourd’hui, Pétain reste une figure clivante, partagée entre le souvenir du héros et celui du collaborateur, témoin de l’ambivalence de l'histoire humaine et de ses contradictions profondes.

Grigori Raspoutine est l'une des figures les plus intrigantes et controversées de la Russie impériale. Ce moine mystique, venu des profondeurs de la Sibérie, est parvenu à s'introduire dans les cercles les plus proches de la famille impériale Romanov grâce à ses prétendus dons de guérisseur. Sa proximité avec la tsarine Alexandra et son influence sur les affaires de l'État en plein cœur de la Première Guerre mondiale ont éveillé la méfiance et la colère de nombreux membres de la noblesse et de la politique russe. Perçu par certains comme un homme saint, mais par d'autres comme un manipulateur dépravé, Raspoutine a attiré autant d'adoration que de haine. Cette haine atteignit son apogée en décembre 1916, lorsqu'un groupe de conspirateurs décida de l'assassiner à Saint-Pétersbourg. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à ce meurtre, sur la vie de Raspoutine et sur les répercussions de sa disparition dans une Russie au bord de la révolution.

Grigori Raspoutine, le Mystérieux Moine

Les Origines Humble de Raspoutine

Grigori Raspoutine est né en 1869 dans le village sibérien de Pokrovskoïe. Enfant de paysans, il vécut une jeunesse modeste avant de connaître une transformation spirituelle qui le conduisit à un rôle influent dans la Russie impériale.

L’Ascension vers la Cour Impériale

Devenu mystique et guérisseur autoproclamé, Raspoutine gagna en notoriété grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison. En 1905, il fut présenté à la famille impériale par des figures influentes de la société russe, notamment pour soigner le tsarévitch Alexis, fils du Tsar Nicolas II, atteint d'hémophilie.

L'Influence Croissante de Raspoutine

Raspoutine devint rapidement un conseiller privilégié de la famille impériale, et en particulier de la tsarine Alexandra. Il obtint une influence politique notable, suscitant la colère et les soupçons de la noblesse et des politiciens.

Le Pouvoir et la Déchéance

Un Homme Détesté par l'Aristocratie

À mesure que son influence grandissait, Raspoutine se fit de nombreux ennemis. L'aristocratie et les hauts responsables politiques voyaient en lui une menace pour l'État, le considérant comme un homme corrompu qui manipulait la famille impériale à des fins personnelles.

L’Empoisonnement de la Société Russe

Le comportement de Raspoutine, entre mysticisme et débauche, scandalisait. Il était accusé d’orgies, d’alcoolisme, et de semer le chaos dans la politique russe. Pour la noblesse, il devenait clair que son élimination était essentielle pour sauver l’empire en pleine tourmente politique.

L’Empire en Crise

En pleine Première Guerre mondiale, la Russie était sur le point de s'effondrer sous le poids des défaites militaires, des pénuries et des révoltes populaires. Beaucoup voyaient en Raspoutine un des responsables indirects de cette crise, en raison de son influence sur la famille impériale.

Le Complot pour Éliminer Raspoutine

Les Conspirateurs

En décembre 1916, un groupe de nobles russes décida qu'il était temps de mettre fin à l'influence néfaste de Raspoutine. Le prince Félix Ioussoupov, l’un des hommes les plus riches de Russie, fut à la tête du complot, accompagné de Vladimir Pourichkevitch, un politicien ultra-nationaliste, et du grand-duc Dmitri Pavlovitch, cousin du Tsar.

La Nuit Fatidique : 16-17 décembre 1916

Raspoutine fut invité au palais de Ioussoupov sous le prétexte d'une soirée conviviale. Les conspirateurs avaient planifié de l'empoisonner à l’aide de cyanure dissimulé dans des gâteaux et du vin. Cependant, contre toute attente, Raspoutine sembla résister au poison, ce qui renforça encore son aura mystique.

Le Meurtre de Raspoutine

Tentative d'Empoisonnement et Résistance Inexplicable

Malgré l’absorption du cyanure, Raspoutine resta conscient, ce qui déstabilisa les conspirateurs. Face à l’échec de l'empoisonnement, Ioussoupov se résolut à utiliser une arme à feu et tira plusieurs fois sur lui, le croyant mort.

La Résurrection et la Fuite

Selon les récits, Raspoutine se serait relevé après avoir été abattu, et tenta de fuir en titubant à travers la cour enneigée du palais. Ce qui suivit reste encore entouré de mystère, mais les conspirateurs finirent par l’achever en le battant et en lui tirant une dernière balle à bout portant.

Le Corps Jeté dans la Neva

Pour s'assurer de sa mort, les assassins jetèrent le corps de Raspoutine dans la rivière Neva, où il fut retrouvé plusieurs jours plus tard. Une autopsie révéla qu’il aurait pu être encore en vie au moment où il fut immergé, même si les circonstances exactes de sa mort sont controversées.

Les Conséquences Immédiates

La Réaction de la Tsarine Alexandra

La tsarine Alexandra fut dévastée par la mort de Raspoutine, qu'elle voyait comme un protecteur mystique de son fils et de l’empire. Elle accusa la noblesse et les conspirateurs de trahison, mais la guerre et les troubles intérieurs empêchèrent toute vengeance directe.

Un Meurtre Inutile ?

Ironiquement, la mort de Raspoutine n’apporta aucun répit à la Russie. Moins de trois mois après son assassinat, la Révolution de Février éclata, menant à l'abdication du Tsar Nicolas II et à l'effondrement de la dynastie Romanov. Le meurtre de Raspoutine n’aura donc pas pu empêcher la chute inévitable de l’Empire russe.

L'Héritage de Raspoutine

Légende ou Réalité ?

Raspoutine est resté une figure énigmatique et controversée. De nombreux mythes ont entouré sa vie et sa mort, amplifiant son aura de mystique invincible. Ses prétendus pouvoirs et sa survie après de nombreuses tentatives de meurtre ont alimenté les récits surnaturels.

Un Homme Symbole de la Fin d'une Ère

Le meurtre de Raspoutine a été perçu par beaucoup comme l’un des derniers événements marquants avant la chute de la Russie impériale. Il est devenu un symbole de l’effondrement de l’ancien ordre et de l’émergence d'une ère de chaos et de révolution.

Une Mort Enveloppée de Mystère

Le meurtre de Grigori Raspoutine à Saint-Pétersbourg est un épisode emblématique de la fin tragique de la dynastie Romanov. Figure controversée, à la fois adoré et haï, Raspoutine a marqué l'histoire russe par son influence sur la famille impériale et son assassinat spectaculaire. Bien que sa disparition n’ait pas réussi à sauver la Russie de la révolution, elle symbolise le désespoir et la confusion de la société russe à la veille d'un bouleversement majeur. Le mystère entourant sa mort, et sa résilience face aux multiples tentatives d'assassinat, continue de fasciner historiens et écrivains, faisant de lui une figure à la frontière du mythe et de la réalité.

Le Débarquement de Normandie, également appelé Opération Overlord, marque l'un des tournants décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, des milliers de soldats alliés ont débarqué sur les plages de Normandie, amorçant une offensive majeure contre les forces nazies en Europe de l'Ouest. Cette opération complexe a exigé une planification minutieuse et une coopération sans précédent entre les forces alliées. Le succès du Débarquement a été crucial pour l'effondrement du Troisième Reich et a accéléré la fin de la guerre. Cet article explore les différentes phases de l'opération et les raisons qui ont conduit à son succès.

La planification minutieuse de l'Opération Overlord

Le contexte stratégique du débarquement

À la fin de 1943, les Alliés savaient qu'une invasion directe de l'Europe occupée par les nazis était nécessaire pour ouvrir un nouveau front contre Hitler et soulager la pression exercée sur l'Union soviétique à l'Est. Après de nombreux débats, les dirigeants alliés, dont Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, et Joseph Staline, se sont accordés sur un débarquement massif en Normandie pour percer les lignes ennemies à l’Ouest.

Les préparatifs logistiques

La préparation de l’Opération Overlord a nécessité un effort logistique gigantesque. Plus de 1,5 million de soldats ont été rassemblés, ainsi que des milliers de véhicules, chars, avions et navires. Les Alliés ont mis en place une gigantesque flotte amphibie pour transporter les troupes depuis l’Angleterre jusqu'aux plages normandes. L’approvisionnement en matériel de guerre, de vivres, et en essence a également joué un rôle central dans la réussite de l’opération.

Le Déroulement du Débarquement

Le Jour J : 6 juin 1944

Le Débarquement a commencé au petit matin du 6 juin 1944, désormais connu sous le nom de Jour J. La première phase a consisté en une attaque aérienne et navale massive contre les positions allemandes, suivie par le débarquement de près de 156 000 soldats alliés sur cinq plages codées Utah, Omaha, Gold, Juno, et Sword. Si certaines plages, comme Utah, ont vu un succès rapide, d'autres, notamment Omaha, ont été le théâtre de combats acharnés, avec des pertes humaines élevées.

Les difficultés rencontrées

Malgré une préparation minutieuse, le Débarquement n’a pas été sans accroc. La météo capricieuse a compliqué les opérations, et les forces allemandes, bien retranchées dans des bunkers le long du Mur de l’Atlantique, ont opposé une résistance farouche, notamment sur Omaha Beach, où les troupes américaines ont subi de lourdes pertes. Mais la persévérance des soldats alliés, appuyés par un soutien aérien et naval constant, a permis de franchir les défenses allemandes.

Les facteurs clés du succès

La supériorité aérienne alliée

Un élément décisif du succès du Débarquement a été la supériorité aérienne des Alliés. Des milliers d’avions alliés, bombardiers et chasseurs ont non seulement détruit des infrastructures clés derrière les lignes ennemies, mais ont également protégé les troupes au sol des contre-attaques aériennes allemandes. De plus, les parachutages de divisions aéroportées alliées, effectués dans la nuit du 5 au 6 juin, ont perturbé les renforts allemands et contribué à isoler les zones de débarquement.

La désinformation et la surprise stratégique

Les Alliés ont réussi à tromper l’état-major allemand grâce à l’opération Fortitude, une vaste campagne de désinformation visant à faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, au nord de la Normandie. Cette ruse a conduit les Allemands à concentrer leurs forces dans cette région, réduisant ainsi la capacité de réaction rapide des troupes nazies face au véritable Débarquement en Normandie. Le facteur de surprise a été déterminant pour le succès des premières vagues d'assaut.

Les conséquences du Débarquement

La libération progressive de la Normandie

Le Débarquement a permis aux forces alliées d'établir une tête de pont en France, ce qui a mené à une progression rapide dans les semaines suivantes. La Bataille de Normandie, qui s'est prolongée tout au long de l'été 1944, a permis de libérer progressivement des villes clés comme Caen et Cherbourg, ainsi que les ports stratégiques essentiels pour l’approvisionnement des troupes alliées.

L'effondrement du front allemand en Europe de l’Ouest

Le succès du Débarquement et la percée en Normandie ont forcé l'armée allemande à battre en retraite sur plusieurs fronts. À l'été 1944, les Alliés lancent l'Opération Cobra, une offensive décisive qui permet d'enfoncer les lignes allemandes en France et d'avancer vers Paris, qui sera libérée en août 1944. Ce succès marque le début de la fin pour le Troisième Reich, ouvrant la voie à la libération de l'Europe occidentale.

Le Débarquement dans la mémoire collective

Un symbole de la libération

Le Débarquement de Normandie est aujourd'hui considéré comme l'un des événements militaires les plus importants de l'histoire. Il symbolise non seulement la victoire contre le nazisme, mais aussi la solidarité entre les forces alliées, venues de différentes nations pour combattre ensemble pour la liberté. Le Jour J reste commémoré chaque année par des cérémonies sur les plages normandes, en hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour la libération de l’Europe.

La représentation dans la culture populaire

De nombreux films, livres et documentaires ont raconté le Débarquement, notamment le célèbre film Le Jour le plus long (1962) et le film de guerre moderne Il faut sauver le soldat Ryan (1998), qui a mis en lumière les sacrifices des soldats alliés lors des premiers instants du Débarquement. Ces œuvres ont contribué à ancrer l'événement dans la mémoire collective et à en faire un symbole durable de courage et de sacrifice.

Le débarquement un des moments cruciaux de la Seconde Guerre mondiale

Le succès du Débarquement de Normandie reste l'un des moments cruciaux de la Seconde Guerre mondiale, scellant le destin du Troisième Reich et ouvrant la voie à la libération de l'Europe occupée. Cette opération militaire colossale, rendue possible grâce à une préparation rigoureuse, à la coopération des forces alliées, et à l’ingéniosité stratégique, continue d’inspirer et de fasciner. Le courage et la détermination des soldats alliés qui ont pris d’assaut les plages de Normandie ce 6 juin 1944 resteront à jamais gravés dans l’histoire et la mémoire collective mondiale.

Sagalassos, une cité antique située dans les montagnes du sud-ouest de l'Anatolie (actuelle Turquie), est un des derniers bastions de la civilisation romaine. Occupée depuis l'époque hellénistique, la ville connaît son apogée sous l'Empire romain avant de décliner avec l'effondrement de l'empire au Ve siècle. Ce site archéologique exceptionnel raconte l’histoire des derniers Romains et témoigne des bouleversements qui ont marqué la fin de l'Antiquité. Dans cet article, nous explorerons l'histoire de Sagalassos, son développement sous les Romains, et comment elle a survécu jusqu'aux derniers jours de l'Empire romain.

Sagalassos, une cité prospère de l'Antiquité

Les origines hellénistiques

Sagalassos, fondée au IIe millénaire avant J.-C., devient une ville importante sous l'ère hellénistique après les conquêtes d'Alexandre le Grand en 333 av. J.-C. La ville profite de sa situation stratégique sur les routes commerciales reliant l’Anatolie à la Méditerranée. C’est une cité fortifiée et florissante, bénéficiant d'une forte autonomie sous les dynasties locales jusqu'à la domination romaine.

L’apogée sous l'Empire romain

Au Ier siècle apr. J.-C., Sagalassos passe sous la domination romaine, devenant rapidement l'un des centres urbains les plus prospères de la province de Pisidie. La ville est réputée pour son agriculture (en particulier la production de blé), ses ateliers de poterie et sa culture urbaine riche. L'empereur Hadrien lui confère le statut de colonie romaine au IIe siècle, marquant l’apogée de son développement. De magnifiques édifices publics, tels que des thermes, des fontaines monumentales et des temples, sont construits, symbolisant la puissance de la civilisation romaine.

Les monuments de Sagalassos

La fontaine monumentale d'Hadrien

L’un des monuments les plus impressionnants de Sagalassos est la fontaine d'Hadrien, construite en l'honneur de l'empereur. Cette fontaine, richement décorée, servait de lieu de rassemblement pour les habitants, tout en symbolisant l'ingénierie hydraulique sophistiquée des Romains. Elle reflétait aussi l’importance de l’eau dans la vie quotidienne de la ville, avec ses bassins servant à alimenter les bains publics et les maisons privées.

Le théâtre romain

Le théâtre de Sagalassos, construit à flanc de colline, pouvait accueillir environ 9 000 spectateurs. C’était un lieu central pour la vie culturelle et politique de la ville. Les pièces de théâtre, mais aussi les cérémonies publiques, y étaient organisées, reflétant l'influence romaine sur les divertissements et les pratiques sociales locales.

Le déclin et la survie de Sagalassos

Les premiers signes de déclin

Comme de nombreuses cités de l'Empire romain, Sagalassos commence à décliner au IIIe siècle apr. J.-C., en raison de la crise économique et politique qui secoue l'empire. Les invasions barbares et les troubles internes affaiblissent les échanges commerciaux, tandis que des tremblements de terre endommagent gravement la ville au IVe siècle. Cependant, malgré ces défis, Sagalassos continue de prospérer plus longtemps que de nombreuses autres villes romaines, grâce à son isolement relatif dans les montagnes.

Les derniers Romains de Sagalassos

Sagalassos reste habitée jusqu'au VIe siècle, ce qui en fait l'une des dernières villes de l'Empire romain d'Orient à conserver un mode de vie romain. Les fouilles archéologiques ont révélé que, même à cette époque, la ville possédait encore des infrastructures romaines fonctionnelles, telles que des bains publics et des ateliers de poterie. Les derniers Romains de Sagalassos maintenaient leurs traditions et leurs infrastructures malgré le déclin de l’empire.

La fin de Sagalassos et son abandon

Les catastrophes naturelles et les invasions

Au VIe siècle, une série de catastrophes, notamment un tremblement de terre majeur, frappe Sagalassos. Cela, combiné à l’instabilité politique croissante dans l’Empire byzantin et les invasions perses et arabes, conduit progressivement à l’abandon de la ville. Les routes commerciales se détériorent, et la ville, isolée dans les montagnes, n’a plus les ressources pour maintenir ses infrastructures.

L’abandon final de la ville

Au début du VIIe siècle, Sagalassos est définitivement abandonnée. Ses derniers habitants quittent la ville, qui tombe progressivement dans l'oubli, ensevelie sous les débris de tremblements de terre et de glissements de terrain. Pendant des siècles, Sagalassos disparaît de l’histoire jusqu'à sa redécouverte archéologique au XIXe siècle.

La redécouverte et l’héritage de Sagalassos

Les fouilles archéologiques

Les premières fouilles à Sagalassos commencent au XIXe siècle, mais c'est à partir des années 1990 que des recherches systématiques sont entreprises par des archéologues belges. Grâce à ces fouilles, les chercheurs ont pu reconstituer l'histoire fascinante de la ville et de ses habitants. Les découvertes archéologiques, notamment des statues, des mosaïques et des bâtiments bien préservés, ont révélé une ville romaine prospère et complexe, jusque dans ses derniers jours.

Un témoignage exceptionnel sur la fin de l’Empire romain

Sagalassos est aujourd'hui l'un des sites les plus importants pour l'étude de la fin de l'Antiquité. Elle offre une rare opportunité de comprendre comment les Romains ont survécu dans les provinces de l’Empire d’Orient après le déclin de Rome. Le site témoigne de l'adaptation de ses habitants face aux bouleversements politiques, économiques et environnementaux, tout en conservant un mode de vie romanisé.

Une Cité Antique au Crépuscule de l'Empire

Sagalassos, une cité autrefois florissante, incarne la résilience des derniers Romains face aux crises de l'Antiquité tardive. Son déclin progressif et son abandon illustrent les forces qui ont façonné la fin de l'Empire romain, tout en offrant un aperçu fascinant des dernières traces de la culture romaine dans les provinces orientales. Aujourd’hui, grâce aux fouilles archéologiques, Sagalassos est devenue une clé pour comprendre l’adaptation et la survie des sociétés romaines en période de turbulences, et elle nous rappelle que la chute d’une civilisation peut prendre plusieurs formes, marquées par la résistance et l'ingéniosité.

Les villes antiques d'Herculanum et de Pompéi, situées près de Naples en Italie, ont été détruites en 79 apr. J.-C. par l'éruption cataclysmique du Vésuve. Cette tragédie, qui a coûté la vie à des milliers de personnes, a laissé derrière elle des villes figées sous les cendres et la lave, offrant aux générations futures une fenêtre extraordinaire sur la vie romaine. Ce drame naturel a marqué les esprits de l'histoire et de l'archéologie. Cet article retrace les événements des derniers jours d'Herculanum et Pompéi, ainsi que l’héritage fascinant qu’ils ont laissé.

Contexte historique et géographique

Pompéi et Herculanum : des villes prospères

Avant l'éruption du Vésuve, Pompéi et Herculanum étaient des villes romaines prospères. Pompéi était une ville de commerce et de loisirs, avec des habitants aisés, des villas somptueuses, des thermes publics, des théâtres et un forum animé. Herculanum, plus petite mais tout aussi opulente, était une ville balnéaire prisée par les élites romaines. Elle abritait des résidences de luxe surplombant la mer.

Le Vésuve : un volcan menaçant

Le Vésuve, bien qu'il domine la baie de Naples, n'était pas perçu comme une menace immédiate par les habitants de la région. Avant l'éruption de 79 apr. J.-C., il n'y avait pas de souvenirs historiques d'éruptions majeures. En réalité, les Romains ne savaient pas que le Vésuve était un volcan actif. La fertile plaine autour du volcan était même réputée pour son agriculture. Pourtant, cette tranquillité apparente cachait un danger mortel.

L'éruption du Vésuve

Les signes avant-coureurs

Les derniers jours avant l'éruption ont été marqués par des signes avant-coureurs. Des tremblements de terre avaient secoué la région en 62 apr. J.-C., provoquant d’importants dégâts à Pompéi et à Herculanum. Bien que la reconstruction soit en cours, ces secousses répétées n’ont pas alerté les habitants sur une possible catastrophe à venir.

L'éruption du 24 août 79 apr. J.-C.

Le 24 août 79 apr. J.-C., le Vésuve entre en éruption avec une violence dévastatrice. L'éruption commence par une explosion massive, projetant une colonne de cendres et de pierres ponces à plus de 30 kilomètres dans les airs. Des fragments de lave, des gaz brûlants et des cendres commencent à pleuvoir sur les villes environnantes. Pompéi est rapidement ensevelie sous plusieurs mètres de cendres et de pierre ponce, étouffant les habitants qui n'ont pas pu fuir à temps.

La destruction de Pompéi et d'Herculanum

une ville étouffée sous les cendres

À Pompéi, la pluie de cendres et de débris volcaniques ensevelit la ville en quelques heures. Les habitants tentent de fuir, mais beaucoup sont piégés dans leurs maisons ou dans les rues. Les cendres chaudes asphyxient ceux qui n’ont pas réussi à échapper à la catastrophe. Les corps de ces victimes, figés dans des postures de souffrance, ont été préservés grâce aux cendres, offrant un témoignage poignant de leurs derniers instants.

Herculanum : engloutie par la coulée pyroclastique

Herculanum, située plus près du Vésuve, est touchée différemment. Après une pluie initiale de cendres, une coulée pyroclastique – un mélange brûlant de gaz, de cendres et de débris – s’abat sur la ville à une vitesse fulgurante. Ce flux de matériaux incandescents atteint Herculanum, incinérant instantanément les habitants et recouvrant la ville sous une épaisse couche de matériaux volcaniques, qui durcit en pierre. La conservation y est remarquable : des bâtiments entiers, des objets du quotidien, et même des matériaux organiques comme du bois ou des aliments ont été préservés.

Les conséquences humaines et matérielles

Le bilan humain

Le nombre exact de victimes reste inconnu, mais il est estimé que des milliers de personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. À Pompéi, les fouilles ont révélé des centaines de corps, souvent trouvés dans des postures de fuite ou de protection. À Herculanum, la découverte en 1980 de centaines de squelettes près des anciennes plages montre que des familles entières ont tenté de fuir vers la mer, espérant être secourues par bateau, en vain.

Une destruction totale

Pompéi et Herculanum ont été complètement recouvertes et oubliées pendant près de 1 700 ans. Les villes sont restées cachées sous la cendre et les roches volcaniques, préservant ainsi un témoignage unique de la vie romaine. Les fresques murales, les mosaïques, les statues et même les inscriptions ont été préservés, figés dans le temps comme un instantané de la vie quotidienne dans l'Empire romain.

La redécouverte et l'héritage archéologique

La redécouverte de Pompéi et Herculanum

Pompéi est redécouverte au XVIIIe siècle, sous le règne de Charles III de Naples. Les fouilles, qui commencent en 1748, révèlent progressivement les vestiges de cette ville oubliée. Herculanum, quant à elle, est découverte un peu plus tôt, en 1709, mais les conditions plus difficiles de fouille retardent l’excavation complète de la ville. Les fouilles continuent aujourd’hui, offrant sans cesse de nouvelles découvertes.

Un site unique pour comprendre la Rome antique

Les découvertes faites à Pompéi et Herculanum sont d'une valeur inestimable pour les archéologues et les historiens. Elles offrent une vision unique et détaillée de la vie romaine, depuis l’architecture et l’urbanisme jusqu’aux pratiques religieuses, en passant par les modes de vie des citoyens de différentes classes sociales. Les objets retrouvés, ainsi que les fresques et les sculptures, témoignent de la richesse culturelle et matérielle de ces villes romaines prospères.

La fascination contemporaine pour Pompéi et Herculanum

L’attrait touristique et culturel

Pompéi et Herculanum attirent aujourd'hui des millions de visiteurs chaque année. Ces sites archéologiques sont devenus des symboles de la fragilité humaine face aux forces de la nature. Les maisons, les thermes, les temples et les théâtres restaurés donnent aux visiteurs une idée saisissante de ce à quoi ressemblait la vie il y a près de 2 000 ans.

Pompéi et Herculanum dans la culture populaire

La destruction de Pompéi et Herculanum a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de la peinture romantique à la littérature, en passant par le cinéma. Le récit de la ville figée dans le temps, la catastrophe inattendue et les fouilles archéologiques captivantes font de cette tragédie une source inépuisable de fascination.

Une Tragédie Figée dans le Temps

Les derniers jours d’Herculanum et de Pompéi, marqués par l’éruption dévastatrice du Vésuve, ont laissé une empreinte indélébile sur l’histoire. Les ruines figées sous les cendres et la lave sont un rappel saisissant de la puissance destructrice de la nature, mais aussi de la richesse et de la sophistication de la civilisation romaine. Aujourd’hui, les deux villes offrent un témoignage unique du passé, nous permettant de comprendre comment vivaient les Romains à l’époque impériale et de réfléchir à la vulnérabilité humaine face aux catastrophes naturelles.

La bataille de Glasgow, qui s’est déroulée du 15 au 16 octobre 1864, est un épisode marquant dans la guerre de Sécession américaine. Bien que mineure par rapport à d’autres affrontements plus connus, cette victoire confédérée dans la petite ville de Glasgow, dans le Missouri, a permis aux forces du Sud de renforcer temporairement leur position dans la région. Elle a aussi souligné l'importance stratégique des raids et des guérillas dans les derniers mois du conflit. Cet article revient sur les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille.

Contexte de la Guerre de Sécession au Missouri

La guerre de Sécession et le rôle du Missouri

Le Missouri, un État frontalier, était un terrain de lutte acharnée pendant la guerre civile américaine. Bien que l'État soit resté officiellement dans l'Union, il était profondément divisé entre les partisans de l'Union et ceux de la Confédération. De nombreux affrontements ont eu lieu sur son territoire, rendant la situation confuse et instable. Les guérillas confédérées, appelées bushwhackers, étaient particulièrement actives dans cette région, et la bataille de Glasgow s’inscrit dans ce contexte d’une guerre à la fois militaire et civile.

La campagne de Price en 1864

La bataille de Glasgow s’inscrit dans la campagne plus large menée par le général confédéré Sterling Price en 1864. Price avait pour mission de conduire une grande offensive au Missouri pour rallier les sympathisants sudistes, lever des recrues et obtenir des fournitures pour l’armée confédérée. En septembre et octobre 1864, Price et ses troupes parcourent l’État, menant des batailles et occupant brièvement plusieurs villes. Glasgow devient une cible importante en raison de ses ressources et de sa position stratégique.

Le Déroulement de la Bataille de Glasgow

Les forces en présence

Le 15 octobre 1864, les troupes confédérées sous le commandement des généraux John B. Clark Jr. et Joe Shelby marchent sur Glasgow. Les forces de l’Union présentes dans la ville, dirigées par le colonel Chester Harding, sont peu nombreuses et mal préparées pour un affrontement de grande ampleur. Harding commande environ 800 soldats, principalement des milices locales, tandis que les confédérés alignent environ 1 500 hommes, une supériorité numérique décisive.

Le siège et l’assaut confédéré

La bataille commence avec l’arrivée des forces confédérées autour de Glasgow. Harding, comprenant qu’il ne pourrait pas résister longtemps à une attaque directe, organise ses hommes pour défendre les principales hauteurs de la ville. Cependant, le 16 octobre, les forces confédérées lancent un assaut coordonné. Les troupes de Shelby attaquent sur plusieurs fronts, et malgré une résistance acharnée de la garnison de l'Union, Harding est contraint de se rendre après plusieurs heures de combat.

Conséquences et Signification de la Victoire Confédérée

Une victoire confédérée stratégique

La prise de Glasgow par les confédérés permet à Sterling Price de s’emparer de plusieurs milliers de fusils, d'une grande quantité de munitions et d’autres fournitures essentielles. Bien que la bataille n’ait pas changé le cours général de la guerre, cette victoire temporaire a permis aux forces sudistes de prolonger leur campagne dans le Missouri et de maintenir une pression sur les forces de l’Union dans la région.

Le déclin rapide après la victoire

Malgré cette victoire, la campagne de Price fut rapidement vouée à l’échec. Quelques jours après la bataille de Glasgow, les forces confédérées subissent une défaite décisive lors de la bataille de Westport, près de Kansas City. Cette défaite marque la fin de l’influence confédérée au Missouri. La victoire à Glasgow, bien que significative à court terme, ne fut pas suffisante pour renverser la situation globale dans l’Ouest.

Impact de la Bataille de Glasgow sur la Guerre Civile

Le rôle des petites batailles dans la guerre

La bataille de Glasgow illustre l’importance des petits engagements dans la guerre de Sécession, en particulier dans les régions frontières comme le Missouri. Ces batailles, bien que souvent éclipsées par les grandes confrontations de l’Est comme Gettysburg ou Antietam, étaient essentielles pour maintenir le moral des troupes, ravitailler les armées, et influencer la loyauté des populations locales.

Les tactiques de guérilla et de raids

La campagne de Price, dont la bataille de Glasgow fut un épisode clé, s’appuyait sur des tactiques de guérilla et de raids éclairs. Dans des territoires largement contrôlés par l’Union, les confédérés adoptaient souvent des stratégies de harcèlement plutôt que des confrontations directes à grande échelle. Ces tactiques, tout en réussissant parfois à capturer des villes et des ressources, ne purent toutefois empêcher la domination militaire de l’Union à long terme.

Un Tournant Mineur de la Guerre de Sécession

La victoire confédérée à la bataille de Glasgow a marqué un succès temporaire dans le cadre de la campagne du Missouri menée par Sterling Price. Bien que la prise de la ville ait offert aux confédérés un court répit et des ressources vitales, elle n'a pas modifié le cours général de la guerre, qui penchait de plus en plus en faveur de l’Union. La bataille de Glasgow reste toutefois un témoignage de la complexité des combats dans les États frontaliers, où les lignes de loyauté étaient souvent floues et où la guerre se jouait autant sur le terrain militaire que sur le plan psychologique et symbolique.

Le 12 octobre 1492, une date qui a marqué un tournant dans l'histoire mondiale, Christophe Colomb pose pied sur une terre qui allait changer la face du globe. Ce navigateur italien, au service de la couronne espagnole, n'avait pas conscience que sa découverte inaugurait une nouvelle ère de contacts entre l'Europe et les Amériques. Son voyage marquait le début de l'ère des grandes explorations et des conquêtes coloniales qui allaient remodeler la géopolitique et l'économie du monde.

Le Contexte Historique de l’Exploration

L’Europe à la fin du XVe siècle

À la fin du XVe siècle, l’Europe est en pleine transformation. La chute de Constantinople en 1453 aux mains des Ottomans met fin à une route commerciale cruciale entre l’Europe et l’Asie, poussant les puissances européennes à chercher de nouvelles voies maritimes vers l’Est, notamment vers l'Inde et la Chine. Le commerce d’épices, de soie et d'autres richesses orientales devenait vital pour les économies européennes.

L’Espagne et les ambitions maritimes

À cette époque, l’Espagne venait tout juste de se libérer de la domination musulmane avec la prise de Grenade en 1492. Sous le règne d’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, la nation cherchait à s’affirmer sur la scène internationale et à concurrencer le Portugal, alors en tête des découvertes maritimes. C’est dans ce contexte que Christophe Colomb propose un plan audacieux : atteindre les Indes en traversant l’Océan Atlantique.

Le Premier Voyage de Christophe Colomb

Un pari risqué

Christophe Colomb, convaincu que la terre était plus petite qu’elle ne l’était réellement, pensait pouvoir atteindre l'Asie en traversant l’Atlantique vers l’Ouest. Après avoir été rejeté par plusieurs cours royales, il obtient finalement le soutien des monarques espagnols. En août 1492, Colomb part de Palos de la Frontera avec trois navires : la Santa María, la Pinta et la Niña.

La traversée de l’Atlantique

Le voyage fut long et périlleux. Les équipages de Colomb, craignant pour leur vie, commencèrent à douter de la réussite de cette expédition. Après plus de deux mois de navigation, le 12 octobre 1492, la terre fut enfin aperçue. Colomb croyait avoir atteint les côtes asiatiques, mais en réalité, il avait découvert un nouveau continent.

La Découverte du Nouveau Monde

Les premières terres aperçues

La première île aperçue par Colomb et son équipage fut l’île de Guanahani, qu’il rebaptisa San Salvador. Il continua ensuite son exploration dans les Caraïbes, découvrant les îles de Cuba et d'Hispaniola (aujourd’hui Haïti et la République dominicaine). Partout où il accostait, Colomb prenait possession des terres au nom des Rois Catholiques d’Espagne.

La rencontre avec les peuples autochtones

Colomb et son équipage furent accueillis par des peuples indigènes, qu’ils qualifièrent de "gentils et hospitaliers". Cependant, les relations entre les Européens et les Amérindiens allaient rapidement se détériorer. Colomb croyait avoir trouvé une terre riche en or et en épices, ce qui renforça la volonté des puissances européennes d'exploiter ces nouvelles terres.

Les Conséquences de la Découverte

Les bouleversements économiques et politiques

La découverte de Christophe Colomb ouvrit la voie à la colonisation massive des Amériques par les puissances européennes. Cette expansion donna naissance à des empires coloniaux qui modifièrent radicalement le paysage économique mondial. Des tonnes d’or, d’argent, de nouvelles cultures comme le maïs et la pomme de terre furent transférées vers l’Europe, stimulant ainsi le développement du commerce et de l’industrie.

L’impact sur les populations amérindiennes

La découverte du Nouveau Monde par Colomb eut des conséquences désastreuses pour les peuples autochtones. Les maladies venues d’Europe, contre lesquelles les indigènes n’avaient aucune immunité, décimèrent des populations entières. De plus, l’exploitation des ressources naturelles et la mise en place de systèmes coloniaux entraînèrent l’asservissement de nombreux peuples indigènes.

Le Mythe de Colomb et son Héritage

Le héros controversé

Christophe Colomb est longtemps resté une figure héroïque, glorifié pour avoir découvert un "nouveau monde". Cependant, l’histoire moderne a réévalué son rôle, mettant en lumière les conséquences tragiques de ses expéditions pour les peuples autochtones. Il est désormais une figure controversée, à la fois célébrée pour son audace et critiquée pour les effets destructeurs de la colonisation.

5.2. Un tournant dans l’histoire mondiale

Quoi qu’il en soit, la découverte de Christophe Colomb a changé à jamais le cours de l’histoire. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère d’échanges entre les continents, favorisant l’expansion européenne, mais aussi le choc des civilisations. La découverte du Nouveau Monde a façonné le monde moderne, et les conséquences de cet événement résonnent encore aujourd'hui.

Une nouvelle ère de l’histoire humaine

Christophe Colomb, sans le savoir, ouvrit la porte à une nouvelle ère de l’histoire humaine en découvrant le Nouveau Monde. Si son expédition est souvent célébrée comme un exploit majeur, elle rappelle aussi les ombres du passé, marquées par l’exploitation et la souffrance des peuples indigènes. La découverte de Colomb reste une pierre angulaire de l’histoire mondiale, illustrant à la fois la grandeur et la complexité des explorations humaines.

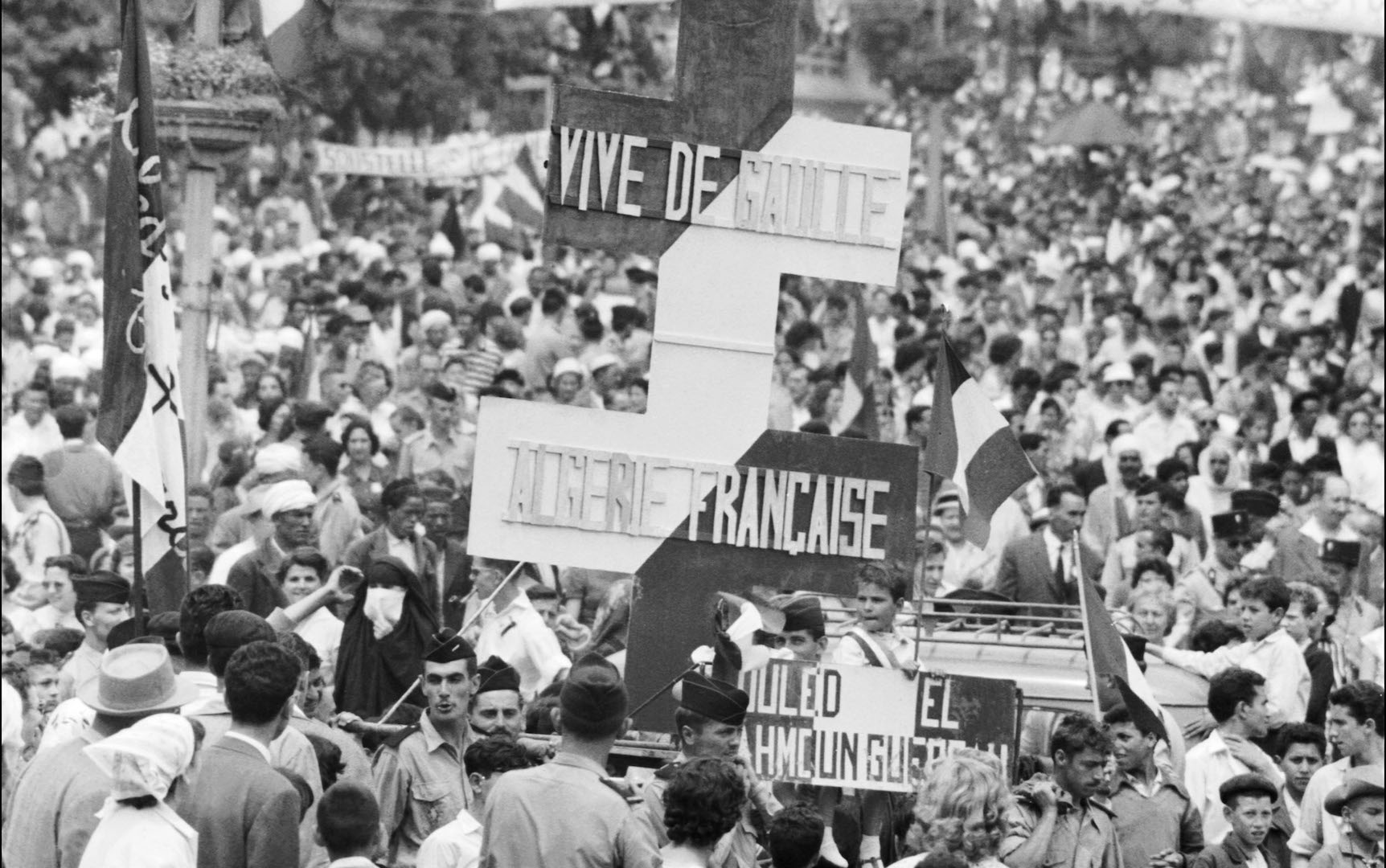

La naissance du Front de Libération Nationale (FLN) le 1er novembre 1954 représente un moment crucial dans l’histoire de l’Algérie et de son combat pour l’indépendance. En réponse à plus de 130 ans de colonisation française, ce mouvement devient le principal acteur de la lutte pour la libération nationale. Le FLN ne se contente pas de revendiquer l’indépendance, mais incarne également les aspirations d’un peuple en quête de dignité, d’identité et de justice sociale. Cet article explore les origines, la formation et l'impact du FLN sur le processus d'indépendance de l'Algérie.

Contexte Historique

L’occupation française de l’Algérie

L’Algérie est colonisée par la France en 1830, ce qui marque le début d’une longue période de domination coloniale. Pendant plus d’un siècle, le peuple algérien souffre de discriminations raciales, économiques et culturelles. Les politiques d’assimilation et de dépossessions des terres exacerbent le mécontentement et nourrissent des aspirations nationalistes au sein de la population.

Les mouvements nationalistes antérieurs

Dans les années précédant la formation du FLN, plusieurs mouvements nationalistes émergent en Algérie. Le Parti du Peuple Algérien (PPA) et l’Association des Élus Algériens (AEE) s’efforcent de revendiquer des droits pour les Algériens, mais leurs efforts sont souvent réprimés par l’administration coloniale. Ces mouvements contribuent à éveiller la conscience nationale et à préparer le terrain pour un mouvement plus structuré et radical.

La Formation du FLN

La conférence de la Soummam

En 1954, plusieurs leaders nationalistes, dont Ahmed Ben Bella, sont conscients de la nécessité d'unir leurs forces pour mener un combat plus efficace contre le colonialisme. Ils organisent la conférence de la Soummam, qui fixe les bases d'un mouvement unifié pour la libération nationale. Le FLN est officiellement créé le 1er novembre 1954, marquant le début d’une lutte armée contre l’occupant français.

Le programme du FLN

Le FLN adopte un programme qui prône la lutte pour l’indépendance, la justice sociale et l’unité nationale. Ce programme se base sur la nécessité de mobiliser le peuple algérien autour de l’idée d’une nation souveraine, libre de toute domination. Le FLN se positionne également comme un mouvement représentant toutes les couches sociales, cherchant à inclure les paysans, les ouvriers et les intellectuels dans son combat.

La Lutte Armée et la Résistance

Le déclenchement de la guerre

Le 1er novembre 1954, le FLN lance une série d’attaques contre des cibles militaires et administratives françaises à travers l’Algérie. Ce jour marque le début de la guerre d'Algérie, qui durera jusqu’en 1962. Les actions du FLN visent à établir une présence militaire dans tout le pays et à démontrer que le peuple algérien est déterminé à lutter pour son indépendance.

La répression française

La réaction de l'État français est brutale. Le gouvernement lance une répression sévère, mobilisant des milliers de soldats et utilisant des techniques de contre-insurrection. La guerre d'Algérie se transforme en un conflit brutal, marqué par des atrocités des deux côtés, mais également par la résistance acharnée du peuple algérien. Le FLN réussit à organiser des réseaux de soutien, des opérations militaires et à établir un rapport de force.

L’Internationalisation du Conflit

Le soutien international

Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, le FLN parvient à internationaliser la question algérienne. Il attire l’attention de l’opinion publique mondiale sur la lutte du peuple algérien pour l’indépendance. De nombreux pays et organisations de gauche, notamment en Afrique et en Asie, apportent leur soutien au FLN, renforçant ainsi sa légitimité sur la scène internationale.

La conférence de la paix d’Evian

Les années 1960 voient la pression internationale croissante sur le gouvernement français pour qu’il mette fin à la guerre. Après plusieurs tentatives de négociations, la conférence de paix d’Evian est convoquée en 1962. Les accords qui en résultent mettent fin à la guerre et ouvrent la voie à l’indépendance de l’Algérie.

L’Héritage du FLN

La proclamation de l’indépendance

Le 5 juillet 1962, l’Algérie est officiellement déclarée indépendante. Le FLN, ayant joué un rôle central dans ce processus, devient le principal parti politique du pays. Ahmed Ben Bella est élu comme le premier président de l'Algérie indépendante, symbolisant la victoire des aspirations nationalistes.

Les défis post-indépendance

Malgré la victoire, l’Algérie fait face à de nombreux défis post-indépendance. La construction d'un État-nation, la gestion des tensions internes et l’établissement d’une économie autonome sont des tâches difficiles. Le FLN, devenu un parti unique, doit également faire face à des critiques croissantes sur sa gouvernance et son approche autoritaire.

Un Tournant dans la Lutte pour l’Indépendance de l’Algérie

La naissance du Front de Libération Nationale le 1er novembre 1954 est un tournant majeur dans l’histoire de l’Algérie. En unissant les forces nationalistes pour mener une lutte armée contre le colonialisme français, le FLN incarne les aspirations d’un peuple en quête de liberté et de dignité. Son héritage, bien que complexe, continue d'influencer la politique algérienne contemporaine. Le FLN reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et un acteur central dans la construction de l'identité nationale algérienne.

Le soulèvement de Wuchang, qui a eu lieu le 10 octobre 1911, marque le début de la Révolution Xinhai, un tournant majeur dans l'histoire de la Chine. Cet événement est le point de départ d'une série de révoltes qui mèneront à la chute de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale de Chine. Cette révolution est un moment charnière qui symbolise les aspirations d'un peuple en quête de modernité et de changement, mettant fin à plus de deux millénaires de régime impérial. Cet article explore les origines, les événements et les conséquences du soulèvement de Wuchang ainsi que son impact sur la Chine moderne.

Le Début de la Révolution Xinhai

La dynastie Qing et ses défis

La dynastie Qing, établie en 1644, a dominé la Chine pendant près de trois siècles. Cependant, au début du XXe siècle, elle est confrontée à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, sociaux et politiques. Les échecs militaires, en particulier lors des guerres de l'Opium et de la guerre sino-japonaise, ont affaibli la légitimité du régime. Le mécontentement grandissant des élites intellectuelles et des classes populaires vis-à-vis de la corruption, de la pauvreté et de la domination étrangère contribue à la montée du nationalisme.

Les mouvements réformistes et révolutionnaires

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs mouvements réformistes émergent en Chine, prônant la modernisation et des réformes politiques. Des figures telles que Liang Qichao et Sun Yat-sen commencent à plaider pour un changement radical du système impérial. La création de la Ligue jurée en 1905, une organisation révolutionnaire visant à renverser la dynastie Qing, marque une étape clé dans l'organisation du mouvement révolutionnaire. Les idées républicaines commencent à se répandre, incitant la population à aspirer à un gouvernement du peuple.

Le Soulèvement de Wuchang

Les événements du 10 octobre 1911

Le 10 octobre 1911, un groupe de révolutionnaires en désaccord avec le régime impérial se soulève à Wuchang, la capitale de la province de Hubei. Le soulèvement commence par une explosion accidentelle dans une caserne d'artillerie, ce qui attire l'attention des autorités et des soldats. Les révolutionnaires profitent de la confusion pour attaquer les installations gouvernementales. En quelques heures, ils réussissent à prendre le contrôle de la ville. Cet événement devient le déclencheur de la Révolution Xinhai, incitant d'autres provinces à se joindre au mouvement.

La propagation de la révolte

Suite au soulèvement de Wuchang, plusieurs provinces, notamment Hunan, Jiangxi et Guangdong, se soulèvent à leur tour contre le régime Qing. Les autorités, incapables de réprimer ces révoltes, voient leur pouvoir s'effondrer progressivement. Le mouvement révolutionnaire gagne en ampleur et en soutien populaire, et des armées provinciales se forment pour soutenir la cause républicaine.

Les Conséquences du Soulèvement

La chute de la dynastie Qing

Le soulèvement de Wuchang et les révoltes qui s'ensuivent entraînent la chute rapide de la dynastie Qing. Le 12 février 1912, l'empereur Puyi abdique, mettant ainsi fin à plus de 2 000 ans de règne impérial. Ce moment historique marque la fin de l'ère des dynasties en Chine et ouvre la voie à la création d'une république.

La fondation de la République de Chine

Le 1er janvier 1912, la République de Chine est officiellement proclamée, avec Sun Yat-sen comme son premier président par intérim. Cependant, la transition vers un gouvernement stable est difficile. Des rivalités internes entre différents factions politiques, ainsi que la résistance des seigneurs de guerre, compliquent la situation et rendent la période post-révolutionnaire instable.

L'Héritage de la Révolution Xinhai

Un tournant dans l'histoire chinoise

Le soulèvement de Wuchang et la Révolution Xinhai représentent un moment clé dans l'histoire moderne de la Chine. Il illustre la volonté du peuple chinois de se libérer du régime impérial et d'aspirer à la démocratie et à la modernité. Cet événement pave la voie à d'autres mouvements révolutionnaires et à des réformes qui façonneront l'avenir du pays.

L'impact sur la politique chinoise

La Révolution Xinhai inspire des générations de révolutionnaires et de leaders politiques, notamment le Parti communiste chinois. Les idées républicaines et nationalistes continuent d’influencer la politique chinoise, même après la guerre civile et l’établissement de la République populaire de Chine en 1949.

La chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine

Le soulèvement de Wuchang du 10 octobre 1911 est un jalon historique qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la Chine. Les événements qui en découlent entraînent la chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine, ouvrant la voie à des changements sociaux et politiques majeurs. En tant que symbole de la lutte du peuple chinois pour la liberté et la modernité, le soulèvement de Wuchang demeure gravé dans la mémoire collective du pays et continue d'inspirer des mouvements pour la démocratie et le changement à travers le monde.

La fin du siège d’Anvers, survenue en décembre 1832, représente une étape majeure dans la consolidation de l'indépendance belge. Cet événement militaire, qui oppose les forces françaises et les troupes néerlandaises, met un terme à la longue occupation de la citadelle d'Anvers par les Néerlandais, deux ans après la révolution belge de 1830. Ce siège a des répercussions à la fois militaires et diplomatiques, accélérant la reconnaissance internationale de la Belgique comme nouvel État souverain et réaffirmant l’influence française en Europe.

Contexte Historique du Siège d’Anvers

La Révolution belge de 1830

En août 1830, les Belges se soulèvent contre le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, dans un mouvement qui devient rapidement une révolution nationale. La Belgique, qui était sous domination néerlandaise depuis la création du Royaume des Pays-Bas en 1815, réclame son indépendance en raison de tensions culturelles, économiques et religieuses. Les combats entre les insurgés belges et les forces néerlandaises se soldent par la proclamation de l'indépendance de la Belgique le 4 octobre 1830.

La résistance néerlandaise

Malgré la déclaration d'indépendance belge, Guillaume Ier refuse de reconnaître la souveraineté de la Belgique et conserve des garnisons néerlandaises dans plusieurs villes stratégiques, dont Anvers. La citadelle d'Anvers, sous le commandement du général néerlandais David Chassé, devient un bastion symbolique de la résistance néerlandaise. Le roi des Pays-Bas espère ainsi reprendre le contrôle du territoire belge.

Le Siège d'Anvers (1832)

La situation militaire avant le siège

En 1831, les tensions entre la Belgique nouvellement indépendante et les Pays-Bas demeurent élevées. Malgré une première tentative d'invasion néerlandaise en août 1831, connue sous le nom de la "Campagne des Dix-Jours", les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique échouent. Les puissances européennes interviennent alors, notamment la France, qui soutient militairement la Belgique. La citadelle d'Anvers devient l'objectif principal de la campagne militaire pour sécuriser définitivement l'indépendance belge.

L’entrée en scène des forces françaises

Sous pression diplomatique, le gouvernement français de Louis-Philippe décide de soutenir la Belgique en envoyant une armée pour forcer la reddition des troupes néerlandaises. Le général Étienne Maurice Gérard, un vétéran des guerres napoléoniennes, est nommé à la tête des forces françaises. En novembre 1832, Gérard lance une vaste offensive contre la citadelle d'Anvers, où environ 5 000 soldats néerlandais sont retranchés.

Le déroulement du siège

Le siège d'Anvers commence le 29 novembre 1832. L'armée française, forte de 55 000 hommes et soutenue par une artillerie lourde, bombarde la forteresse de manière intensive. Les canons français pilonnent les défenses néerlandaises jour et nuit. La résistance de la garnison, sous les ordres du général Chassé, est acharnée, mais la supériorité numérique et technologique des Français finit par l’emporter.

La Capitulation de la Citadelle

Les derniers jours du siège

Après plusieurs semaines de bombardements intenses, la situation devient intenable pour les troupes néerlandaises. Les fortifications de la citadelle sont gravement endommagées, et les pertes humaines, combinées à l’épuisement des munitions et des vivres, affaiblissent la garnison. Le général Chassé, face à l’inévitable, accepte de négocier la reddition.

La capitulation du 23 décembre 1832

Le 23 décembre 1832, le général Chassé signe la reddition des forces néerlandaises. En vertu de l'accord, les soldats néerlandais sont autorisés à quitter la citadelle avec les honneurs militaires. Ce geste permet d'éviter une effusion de sang supplémentaire et marque la fin du siège. La libération de la citadelle d'Anvers est saluée comme une victoire décisive pour la Belgique et la France.

Conséquences Diplomatiques et Politiques

La consolidation de l'indépendance belge

La fin du siège d'Anvers marque un tournant dans la reconnaissance de l'indépendance belge. La prise de la citadelle met fin à la présence militaire néerlandaise sur le sol belge, renforçant la légitimité du nouvel État. En 1839, les Pays-Bas finiront par reconnaître officiellement l’indépendance de la Belgique par le traité de Londres, en grande partie grâce à l’intervention française.

Le renforcement de l'influence française en Europe

L'intervention française dans le siège d'Anvers permet à la France de renforcer son influence diplomatique en Europe. Louis-Philippe, roi des Français, utilise cette victoire pour affirmer le rôle de la France comme puissance garante de l'ordre européen, sans toutefois provoquer de conflit direct avec les autres grandes puissances. Cette opération militaire marque également l'une des premières interventions françaises dans un cadre européen post-napoléonien.

L'Héritage du Siège d'Anvers

Une victoire symbolique

Le siège d’Anvers reste un épisode clé dans l’histoire militaire de la Belgique et de la France. Il symbolise la lutte pour l’indépendance belge et la solidarité franco-belge face à une monarchie néerlandaise encore puissante. De plus, il souligne l'importance stratégique de la ville d'Anvers en tant que point névralgique pour le contrôle de l’Europe du Nord.

L'impact sur la modernisation militaire

Le siège d'Anvers mit en lumière les avancées militaires du XIXe siècle, notamment en matière d'artillerie et de fortification. Les bombardements massifs et la destruction des fortifications d'Anvers ont influencé les stratégies militaires ultérieures, y compris les concepts de siège et de guerre de tranchées, qui seront employés à plus grande échelle lors des conflits du XXe siècle.

Une période d'incertitudes et de conflits avec les Pays-Bas

La fin du siège d'Anvers en décembre 1832 scella l'indépendance de la Belgique, mettant un terme à une période d'incertitudes et de conflits avec les Pays-Bas. Ce succès militaire franco-belge eut des répercussions significatives sur le plan européen, consolidant l’autorité de la Belgique en tant que nouvelle nation et réaffirmant l'influence de la France dans les affaires européennes. Aujourd'hui, le siège d'Anvers reste une étape marquante dans l'histoire de l'indépendance belge et un exemple de la manière dont les enjeux militaires, politiques et diplomatiques s'entrelacent pour façonner l'histoire des nations.

Le bombardement atomique d'Hiroshima, le 6 août 1945, représente l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire contemporaine. Il annonce également les derniers jours de l'Empire du Japon, précipitant sa reddition et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet article explore les événements qui ont conduit à l'attaque, ses conséquences immédiates et son rôle dans la chute du régime impérial japonais.

Contexte Historique et Militaire

La Situation du Japon à la Fin de la Guerre

En 1945, après plus de quatre ans de guerre totale, l'Empire du Japon se trouve au bord de l'effondrement. Les Alliés, menés par les États-Unis, ont remporté d'importantes victoires dans le Pacifique, repoussant les forces japonaises d'îles en îles. La prise de Saipan (1944), de Guam et des Philippines a ouvert la voie à des bombardements intensifs sur le Japon lui-même. Les villes japonaises subissent des bombardements massifs, notamment par des raids aériens avec des bombes incendiaires qui détruisent Tokyo et d'autres grandes agglomérations.

Malgré ces revers, le gouvernement impérial, dirigé par le Premier ministre Kantarō Suzuki, refuse de capituler. La stratégie militaire japonaise reste axée sur une défense acharnée du territoire, espérant qu'une résistance prolongée forcera les Alliés à négocier des termes plus favorables.

Le Projet Manhattan et la Bombe Atomique

Alors que la guerre en Europe touche à sa fin, les États-Unis poursuivent en secret le développement d'une nouvelle arme de destruction massive : la bombe atomique. Le Projet Manhattan, lancé en 1942, atteint son apogée avec la réussite du premier essai atomique, baptisé "Trinity", en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique.

Avec l'Allemagne nazie déjà vaincue, l'utilisation de la bombe atomique devient une option sérieusement envisagée pour accélérer la fin de la guerre contre le Japon. Le président américain Harry S. Truman, confronté à la perspective de lourdes pertes dans une invasion terrestre du Japon, décide d'utiliser cette arme pour forcer la capitulation japonaise.

Hiroshima, le 6 août 1945

L'Opération Atomic Bomb

Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, un bombardier B-29 américain, surnommé Enola Gay, largue une bombe atomique, baptisée "Little Boy", sur la ville d’Hiroshima, une métropole industrielle et militaire de 350 000 habitants. En une fraction de seconde, une explosion d'une intensité jamais vue dévaste la ville.

L'explosion génère une chaleur intense et un souffle destructeur, suivi d'un champignon atomique qui s'élève à plus de 10 000 mètres de hauteur. Les bâtiments sont soufflés, des milliers de personnes sont tuées instantanément, tandis que d’autres périssent dans les heures et jours qui suivent en raison des blessures et des radiations. On estime que 70 000 à 80 000 personnes meurent sur le coup, avec un nombre total de victimes atteignant environ 140 000 d'ici la fin de l'année 1945.

Les Conséquences Immédiates à Hiroshima

La ville d’Hiroshima est réduite à un champ de ruines. Les infrastructures civiles et militaires sont anéanties. Des centaines de milliers de survivants, désormais appelés les hibakusha (les "survivants de la bombe"), souffrent de brûlures graves, d’empoisonnement aux radiations et de blessures dévastatrices. L'explosion ne fait pas de distinction entre civils et militaires, jeunes et vieux. Des scènes de chaos et de désespoir se déroulent alors que les survivants tentent de fuir ou d'aider les blessés.

Les Réactions et le Choix du Japon

L'Impact Psychologique et Stratégique

La nouvelle de l'attaque atteint rapidement le gouvernement japonais et l'état-major militaire. Les dirigeants, malgré l'ampleur du désastre, restent initialement hésitants à se rendre. Ils considèrent Hiroshima comme un coup isolé, mais les événements prendront un tournant dramatique avec une deuxième attaque nucléaire.

Nagasaki et la Pression Croissante

Trois jours après Hiroshima, le 9 août 1945, une deuxième bombe atomique, "Fat Man", est larguée sur la ville de Nagasaki, causant environ 70 000 morts supplémentaires. En parallèle, l'Union soviétique, qui jusqu'alors était restée neutre dans le conflit contre le Japon, déclare la guerre à l'Empire et envahit la Mandchourie.

Ces événements, combinés à la destruction des infrastructures japonaises et aux défaites militaires successives, mettent une pression insoutenable sur le gouvernement impérial. Les responsables militaires radicaux, qui prônent la guerre à outrance, se retrouvent de plus en plus isolés.

La Capitulation et la Fin du Japon Impérial

La Décision de l'Empereur Hirohito

Le 14 août 1945, sous la pression d’une partie de son gouvernement, et après des débats internes intenses, l'empereur Hirohito décide d'intervenir personnellement pour mettre fin au conflit. Il annonce sa décision de capituler, estimant que la poursuite de la guerre entraînerait la destruction complète de la nation japonaise. Il exprime ce choix dans un discours radio historique, diffusé le 15 août, où il s’adresse directement au peuple japonais pour la première fois.

Le "Discours de la Joie impériale" marque un tournant crucial dans l’histoire du Japon. Hirohito ne mentionne pas directement la bombe atomique, mais il fait référence à "une arme nouvelle et cruelle" qui a "le pouvoir de détruire des vies innocentes".

La Reddition Officielle

Le 2 septembre 1945, la cérémonie de reddition officielle a lieu à bord du cuirassé américain USS Missouri, ancré dans la baie de Tokyo. Les représentants du gouvernement impérial, dirigés par le ministre des Affaires étrangères Shigemitsu Mamoru, signent les documents de capitulation devant les forces alliées. Ce geste met officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale.

L'Héritage d'Hiroshima et la Transition du Japon

Les Conséquences Humaines et Écologiques

Hiroshima, comme Nagasaki, continue de souffrir des conséquences à long terme de l'attaque nucléaire. Des milliers de survivants souffriront pendant des décennies des effets des radiations, notamment de cancers et de maladies génétiques. La reconstruction de la ville prendra de nombreuses années, et Hiroshima deviendra un symbole mondial de la paix et de la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

Le bombardement atomique reste une question profondément débattue. Certains considèrent qu'il a précipité la fin de la guerre et sauvé des millions de vies en évitant une invasion terrestre du Japon, tandis que d'autres le voient comme un acte inhumain, infligeant des souffrances indicibles à des civils innocents.

La Fin de l'Ère Impériale et la Naissance du Japon Moderne

La reddition du Japon met fin au régime impérial tel qu'il existait jusqu'alors. Sous la supervision des forces d’occupation américaines, dirigées par le général Douglas MacArthur, le Japon se transforme profondément. La constitution de 1947 introduit une démocratie parlementaire et réduit le rôle de l'empereur à une fonction symbolique, marquant la fin de son statut divin.

Le Japon, ravagé par la guerre, se lance dans une période de reconstruction rapide et deviendra dans les décennies suivantes une puissance économique mondiale. Le traumatisme d’Hiroshima marquera cependant à jamais l'identité nationale japonaise et jouera un rôle clé dans son engagement pacifiste d'après-guerre.

Symbole des horreurs de la guerre nucléaire

Le bombardement d’Hiroshima, suivi de celui de Nagasaki, a marqué la fin d’un chapitre tragique de l’histoire mondiale et la conclusion de l’Empire du Japon en tant que puissance belligérante. Ces événements ont précipité la reddition du Japon et ouvert la voie à une nouvelle ère pour le pays, mais ils ont également laissé des cicatrices profondes sur les survivants et l'humanité tout entière. Hiroshima, en tant que symbole des horreurs de la guerre nucléaire, continue de rappeler l'importance du dialogue et de la paix dans le monde moderne.

La bataille de Perryville, qui s'est déroulée le 8 octobre 1862 dans l'État du Kentucky, est l'une des confrontations les plus marquantes de la Guerre de Sécession. Bien qu'elle soit souvent négligée par rapport à d'autres batailles plus célèbres, Perryville a eu un impact considérable sur l'avenir du Kentucky et sur la stratégie des deux camps belligérants. Cet article explore les événements clés, les conséquences de cette bataille et le rôle stratégique qu'elle a joué dans le cadre plus large du conflit.

Contexte Historique de la bataille de Perryville

La Guerre de Sécession et le Kentucky

Au début de la guerre civile américaine, le Kentucky, un État esclavagiste mais loyaliste, adopta une position de neutralité. Cependant, cette neutralité ne pouvait pas durer éternellement. Les armées de l'Union (Nord) et de la Confédération (Sud) étaient toutes deux désireuses de contrôler cet État stratégique. Le Kentucky, situé à la frontière, était essentiel pour le contrôle des ressources, des voies ferrées et des routes fluviales.

La Campagne du Kentucky

À l'été 1862, les forces confédérées, dirigées par le général Braxton Bragg, lancèrent une campagne pour prendre le contrôle du Kentucky. Leur objectif était double : sécuriser les ressources vitales de l'État et encourager les habitants pro-sudistes à se rallier à leur cause. En réponse, l'armée de l'Union, sous le commandement du général Don Carlos Buell, fut envoyée pour contrer cette avance.

Le Déroulement de la Bataille

Les Préludes de la Bataille

La bataille de Perryville se prépare dans un climat de tension et d'incertitude. Les forces de Buell, après une marche harassante, approchèrent de la petite ville de Perryville. Ce qu'elles ignoraient, c'est que les troupes confédérées étaient positionnées à proximité. En raison de la pénurie d'eau dans la région, les deux armées cherchaient désespérément à s'emparer des rares points d'eau, un facteur qui allait précipiter l'affrontement.

Les Premières Escarmouches

Le matin du 8 octobre 1862, les premiers échanges de tirs commencèrent à Perryville. Les forces de l'Union, encore en pleine arrivée, furent partiellement prises par surprise. Cependant, le manque de coordination entre les forces confédérées, divisées en plusieurs groupes, permit aux forces de Buell de se réorganiser et de préparer une défense efficace.

L'Affrontement Majeur

Au cœur de la journée, la bataille devint féroce. Les confédérés, menés par le général Hardee, attaquèrent de manière agressive les lignes de l'Union. Les troupes fédérales résistèrent avec acharnement, bien que certaines unités fussent temporairement repoussées. Des combats intenses eurent lieu sur plusieurs collines stratégiques, où les pertes humaines furent lourdes des deux côtés.

Les Conséquences Immédiates

Une Victoire Confédérée Tactique

Sur le plan tactique, la bataille de Perryville fut une victoire confédérée. Le général Bragg réussit à repousser plusieurs divisions de l'Union et à maintenir ses positions durant la majeure partie de la journée. Cependant, cette victoire fut de courte durée, car Buell, renforcé par des troupes supplémentaires, fut capable de sécuriser ses arrières et d'empêcher une percée décisive des confédérés.

La Retraite de Bragg

Malgré les gains initiaux, la situation stratégique de Bragg se dégrada rapidement. Craignant d'être encerclé par des forces de l'Union plus importantes, il prit la décision de se retirer vers le Tennessee. Cette retraite marqua la fin de la campagne confédérée au Kentucky, laissant l'État sous le contrôle de l'Union pour le reste de la guerre.

Un Tournant Stratégique

L'Impact sur le Kentucky

L'issue de la bataille de Perryville scella le sort du Kentucky. En l'espace de quelques jours, les forces de l'Union prirent un contrôle ferme sur l'État, décourageant toute tentative future des confédérés d'y revenir en force. Le Kentucky, malgré ses sympathies sudistes, resta fermement dans le camp de l'Union jusqu'à la fin du conflit.

Les Répercussions Politiques et Militaires

La bataille eut également des répercussions politiques importantes. En perdant le Kentucky, les confédérés perdirent un potentiel allié stratégique et une base de ravitaillement cruciale. De plus, la défaite lors de cette campagne renforça la position du gouvernement de l'Union et justifia les efforts du président Abraham Lincoln pour maintenir les États frontaliers dans le giron fédéral.

Le Poids de Perryville dans la Mémoire de la Guerre

Les Pertes Humaines

La bataille de Perryville fut l'une des plus sanglantes de l'année 1862. Environ 7 500 soldats furent tués, blessés ou portés disparus, un chiffre élevé pour une bataille qui, en comparaison avec d'autres affrontements comme Gettysburg, est souvent reléguée au second plan. Ces pertes eurent un impact psychologique et physique important sur les deux armées.

L'Héritage Historique

Bien que la bataille de Perryville n'ait pas la renommée d'autres batailles de la Guerre de Sécession, elle demeure un tournant majeur. Le Kentucky, resté sous contrôle de l'Union, ne deviendra jamais un théâtre d'opérations majeur pour les forces confédérées. En outre, Perryville montre l'importance des décisions tactiques dans des conflits où la logistique et la topographie pouvaient changer le cours des événements en une journée.

Un impact décisif sur le cours de l'Histoire

La bataille de Perryville, bien qu'elle ait pu être considérée comme une victoire confédérée sur le plan tactique, fut une défaite stratégique qui changea le cours de la Guerre de Sécession dans l'Ouest. Avec la perte du Kentucky, les forces du Sud durent réorienter leurs efforts ailleurs, abandonnant tout espoir de reprendre cet État clé. Perryville illustre à quel point les décisions prises sur le terrain, combinées à des facteurs comme l'accès à l'eau et la logistique, peuvent avoir un impact décisif sur le cours de l'Histoire.

Christophe Colomb, navigateur génois au service des Rois catholiques d’Espagne, a bouleversé la perception du monde au XVe siècle en lançant des expéditions vers l'ouest dans l'espoir de trouver une nouvelle route vers les Indes. Ses voyages, qui ont abouti à la découverte de nouvelles terres pour l’Europe, ont profondément modifié la carte du monde et marqué le début de la colonisation européenne des Amériques. Mais au-delà de ses exploits maritimes, Colomb est une figure complexe, à la fois vénérée et critiquée, dont l'héritage est controversé. Cet article explore le monde selon Christophe Colomb à travers ses voyages, ses motivations, ses découvertes, ainsi que les conséquences de ses actions.

Le contexte et les motivations de Christophe Colomb

Un monde à redécouvrir : le contexte géopolitique du XVe siècle

À la fin du Moyen Âge, l’Europe était avide de nouvelles routes commerciales. Le commerce des épices, de la soie et des pierres précieuses était crucial, mais les routes terrestres traditionnelles, dominées par les puissances musulmanes et mongoles, devenaient de plus en plus difficiles à utiliser. Les puissances européennes, notamment le Portugal et l'Espagne, cherchaient de nouvelles routes maritimes pour accéder directement aux richesses de l'Asie.

Le Portugal avait déjà commencé à explorer les côtes africaines et à établir des comptoirs commerciaux, mais Christophe Colomb, inspiré par les écrits de géographes tels que Ptolémée et Marco Polo, pensait qu'il existait une route plus rapide vers l’Asie en naviguant vers l'ouest. Pour Colomb, la Terre était ronde, mais beaucoup plus petite que les estimations de l’époque. Il croyait que l’Asie pouvait être atteinte en traversant l’océan Atlantique, une hypothèse audacieuse et controversée.

Le soutien espagnol : la recherche de financement

Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir le soutien du Portugal et d'autres royaumes européens, Colomb se tourne vers l’Espagne. Les Rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, tout juste sortis de la Reconquista, étaient en quête de nouvelles opportunités pour accroître leur influence et leurs richesses. En 1492, ils acceptent finalement de financer l’expédition de Colomb, lui accordant le titre d’amiral et le pouvoir de gouverner les terres qu’il découvrirait.

Les voyages de Christophe Colomb

Le premier voyage (1492-1493) : la découverte des "Indes occidentales"

Le 3 août 1492, Colomb quitte le port de Palos avec trois navires : la Santa María, la Pinta et la Niña. Après plus de deux mois de navigation, il atteint enfin les côtes du Nouveau Monde le 12 octobre 1492. Colomb croyait avoir atteint les îles orientales proches de l'Asie, mais il se trouvait en réalité dans les Caraïbes, plus précisément sur une île qu’il nomma San Salvador (aujourd'hui dans les Bahamas).