Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Ephemeride

La guerre d’Algérie débute en 1954, lorsque le Front de Libération Nationale (FLN) lance une insurrection pour obtenir l’indépendance du territoire, alors considéré comme une partie intégrante de la France. Les tensions entre colons européens (les "pieds-noirs") et la population algérienne musulmane, ainsi que les inégalités socio-économiques, alimentent le conflit.

Une Guerre sans Nom

Pendant longtemps, la France refuse de qualifier ce conflit de "guerre", parlant plutôt d’"événements" ou d’"opérations de maintien de l’ordre". Cette terminologie reflète la complexité et la sensibilité du sujet, tant pour les autorités françaises que pour les Algériens.

Le Chemin Vers le Cessez-le-feu

Les Négociations des Accords d’Évian

Les pourparlers entre le gouvernement français et le FLN aboutissent aux Accords d’Évian, signés le 18 mars 1962. Ces accords prévoient un cessez-le-feu immédiat, l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination en Algérie et des garanties pour les pieds-noirs et les harkis (Algériens ayant combattu aux côtés de la France).

Le Cessez-le-feu du 19 Mars 1962

Le lendemain de la signature des accords, le cessez-le-feu entre en vigueur. Officiellement, la guerre est terminée, mais les violences ne s’arrêtent pas pour autant.

Les Conséquences Immédiates

La Fin de la Présence Française en Algérie

Le référendum du 1er juillet 1962 confirme massivement le choix de l’indépendance. Le 3 juillet, l’Algérie devient officiellement un État souverain. Des centaines de milliers de pieds-noirs et de harkis quittent le pays, souvent dans des conditions dramatiques.

Les Violences Post-Cessez-le-feu

Malgré le cessez-le-feu, des affrontements continuent entre factions rivales algériennes, et les harkis sont souvent victimes de représailles. En France, l’extrême droite, opposée à l’indépendance, multiplie les attentats.

L’Héritage de la Guerre d’Algérie

Les Cicatrices de la Mémoire

La guerre d’Algérie laisse des blessures profondes des deux côtés de la Méditerranée. En France, elle divise l’opinion publique et alimente des débats politiques pendant des décennies. En Algérie, elle est vécue comme une lutte héroïque pour l’indépendance, mais aussi comme une période de souffrances et de divisions internes.

Les Relations Franco-Algériennes Aujourd’hui

Les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par ce passé douloureux. Les questions mémorielles, comme la reconnaissance des crimes coloniaux ou le sort des harkis, continuent de susciter des tensions.

La Fin de la Guerre d’Algérie et le Début d’une Nouvelle Ère

Le 19 mars 1962 est une date symbolique qui marque la fin officielle de la guerre d’Algérie, mais pas la fin des souffrances et des divisions. Ce conflit, longtemps tabou, reste un sujet sensible et essentiel pour comprendre l’histoire contemporaine de la France et de l’Algérie.

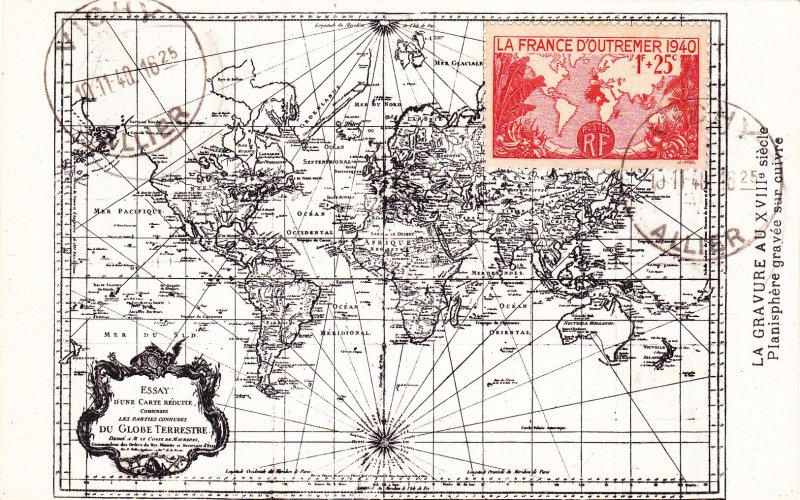

Le 19 mars 1946 marque une étape décisive dans l’histoire des territoires français d’outre-mer. Ce jour-là, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion deviennent officiellement des départements français, sous l’impulsion de la loi dite de "départementalisation". Cet article explore les origines, les enjeux et les conséquences de cette réforme, tout en mettant en lumière les débats et les défis qu’elle a suscités.

Les "Vieilles Colonies"

Le Statut Colonial Avant 1946

Avant 1946, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion étaient considérées comme des colonies françaises. Bien qu’elles aient été intégrées à la République, leurs habitants ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les citoyens de la métropole. Les inégalités sociales, économiques et politiques étaient profondes.

Les Revendications pour l’Égalité

Dès la fin du XIXe siècle, des voix s’élèvent dans ces territoires pour réclamer l’égalité des droits. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de décolonisation et de reconstruction, ces revendications prennent une nouvelle ampleur.

La Loi du 19 Mars 1946 : Une Réforme Majeure

Les Artisans de la Départementalisation

Portée par des figures comme Aimé Césaire, député de la Martinique, et Léopold Bissol, député de la Guadeloupe, la loi du 19 mars 1946 est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale constituante. Elle vise à transformer les "vieilles colonies" en départements français, avec les mêmes droits et obligations que ceux de la métropole.

Les Objectifs de la Réforme

La départementalisation a pour but de mettre fin aux discriminations et de moderniser ces territoires. Elle prévoit une égalité juridique, sociale et économique, ainsi qu’une intégration renforcée à la République française.

Les Défis de la Départementalisation

Les Retards dans la Mise en Œuvre

Malgré les bonnes intentions, la mise en œuvre de la réforme est lente et incomplète. Les infrastructures, l’éducation et les services publics restent longtemps en retard par rapport à la métropole.

Les Débats sur l’Identité et l’Autonomie

La départementalisation suscite des débats complexes sur l’identité culturelle et politique de ces territoires. Certains y voient une avancée vers l’égalité, tandis que d’autres critiquent une forme de néocolonialisme et réclament plus d’autonomie.

Les Conséquences à Long Terme

Les Progrès Socio-Économiques

Au fil des décennies, la départementalisation a permis des avancées significatives, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Les habitants de ces départements bénéficient désormais des mêmes droits sociaux que les métropolitains.

Les Défis Persistants

Cependant, des inégalités persistent, notamment en matière de développement économique et de chômage. Les débats sur le statut de ces territoires, entre intégration et autonomie, restent d’actualité.

Naissance des Départements d’Outre-Mer Français

Le 19 mars 1946 est une date charnière dans l’histoire des territoires français d’outre-mer. La départementalisation a marqué un pas vers l’égalité, mais elle a aussi révélé les limites d’une intégration parfois mal adaptée aux réalités locales. Aujourd’hui, ces départements continuent de chercher leur place au sein de la République française.

Le 18 mars 1965, le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov entre dans l’histoire en devenant le premier homme à effectuer une sortie dans l’espace. Cet exploit, réalisé dans le cadre de la mission Voskhod 2, marque une étape cruciale dans la conquête spatiale et renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace face aux États-Unis. Cet article revient sur les détails de cette mission audacieuse, les défis rencontrés et son impact sur l’exploration spatiale.

Contexte de la Course à l’Espace

La Rivalité entre l’URSS et les États-Unis

Dans les années 1960, la guerre froide bat son plein, et la conquête spatiale est un enjeu majeur de prestige et de pouvoir. Après le succès de Youri Gagarine, premier homme dans l’espace en 1961, l’URSS cherche à maintenir son avance technologique sur les États-Unis.

Les Préparatifs de la Mission Voskhod 2

La mission Voskhod 2 est conçue pour repousser les limites de l’exploration spatiale. Alexeï Leonov et son coéquipier Pavel Beliaïev sont choisis pour cette mission périlleuse, qui inclut la première sortie extravéhiculaire (EVA) de l’histoire.

La Sortie Historique d’Alexeï Leonov

Le Début de l’EVA

Le 18 mars 1965, après avoir revêtu une combinaison spatiale spéciale, Alexeï Leonov quitte le vaisseau Voskhod 2 et flotte dans le vide spatial pendant 12 minutes. Il est relié au vaisseau par un câble de 5,35 mètres, qui lui permet de rester en sécurité tout en explorant cet environnement hostile.

Les Défis Rencontrés

La sortie ne se déroule pas sans difficultés. Leonov doit faire face à des problèmes imprévus, comme l’augmentation de la pression dans sa combinaison, qui le rend rigide et difficile à manœuvrer. Pour rentrer dans le vaisseau, il est contraint de réduire manuellement la pression, risquant sa vie à plusieurs reprises.

Le Retour sur Terre : Une Autre Épreuve

Problèmes Techniques et Atterrissage Forcé

Après la sortie spatiale, la mission Voskhod 2 rencontre de nouveaux problèmes. Le système d’atterrissage automatique tombe en panne, obligeant les cosmonautes à atterrir manuellement. Ils se posent finalement dans une région reculée de l’Oural, à des centaines de kilomètres du site prévu.

L’Attente des Secours

Leonov et Beliaïev doivent survivre deux jours dans une forêt enneigée avant d’être secourus. Malgré ces épreuves, leur mission est un succès et consacre Leonov comme un héros de l’exploration spatiale.

L’Héritage de la Première Sortie Spatiale

Une Avancée Technologique Majeure

La sortie d’Alexeï Leonov démontre que les humains peuvent survivre et travailler dans l’espace, ouvrant la voie à des missions plus complexes, comme les sorties extravéhiculaires lors des missions Apollo ou la construction de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Un Symbole de la Conquête Spatiale Soviétique

Cet exploit renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace et inspire des générations de scientifiques, d’ingénieurs et de rêveurs. Leonov devient une figure emblématique de l’exploration spatiale.

Premier Homme à Flotter dans le Vide Spatial

Le 18 mars 1965, Alexeï Leonov a repoussé les frontières de l’humanité en devenant le premier homme à marcher dans l’espace. Son courage et sa détermination ont marqué un tournant dans l’histoire de l’exploration spatiale, rappelant que les défis les plus audacieux peuvent être surmontés.

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

L'année 1314 marque un tournant majeur dans l'histoire médiévale française et européenne. Sous le règne de Philippe IV, dit Philippe le Bel, l'Ordre des Templiers, l'une des organisations les plus puissantes et mystérieuses de l'époque, est brutalement dissous. Cet événement, entouré de controverses et de légendes, continue de fasciner historiens et passionnés. Cet article explore les raisons, les acteurs et les conséquences de cette abolition, tout en mettant en lumière les mystères qui entourent encore cet épisode historique.

Les Templiers : Une Puissance Médiévale

Origines et Ascension des Templiers

Fondé en 1119 lors des Croisades, l'Ordre du Temple était initialement chargé de protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Rapidement, les Templiers devinrent une force militaire et financière redoutable, accumulant des richesses considérables et établissant un réseau d'influence à travers l'Europe.

Leur Rôle dans la Société Médiévale

Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils jouaient un rôle clé dans l'économie médiévale, agissant comme banquiers pour les rois et les nobles. Leur puissance financière et leur indépendance suscitaient à la fois admiration et jalousie.

Philippe le Bel : Un Roi Ambitieux

Contexte Politique et Financier

Au début du XIVe siècle, la France est en proie à des difficultés financières. Philippe le Bel, confronté à des dettes croissantes, cherche des moyens de renflouer les caisses de l'État. Les richesses des Templiers attirent son attention.

Les Motivations de Philippe le Bel

Outre les raisons financières, Philippe le Bel voyait dans les Templiers une menace pour son autorité. Leur loyauté envers le Pape plutôt qu'envers la couronne française inquiétait le roi, qui cherchait à affirmer son pouvoir absolu.

Le Procès des Templiers : Une Machination Royale

Les Accusations Portées

En 1307, Philippe le Bel fait arrêter des centaines de Templiers, les accusant d'hérésie, de blasphème et de pratiques immorales. Ces accusations, souvent obtenues sous la torture, servent de prétexte pour justifier la dissolution de l'Ordre.

Le Rôle du Pape Clément V

Le Pape Clément V, initialement réticent, finit par céder aux pressions du roi de France. En 1312, il prononce la dissolution de l'Ordre lors du Concile de Vienne.

1314 : La Fin Tragique des Templiers

Le Supplice de Jacques de Molay

Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier Grand Maître des Templiers, est brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris. Selon la légende, il aurait maudit le roi et le Pape avant de mourir, prédisant leur mort prochaine.

Les Conséquences de l'Abolition

La dissolution des Templiers a des répercussions majeures. Leurs biens sont confisqués par la couronne, et leur héritage inspire des siècles de spéculations et de théories conspirationnistes.

La Chute des Templiers

L'abolition de l'Ordre des Templiers en 1314 reste l'un des épisodes les plus sombres et intrigants de l'histoire médiévale. Entre ambition royale, manipulations politiques et légendes tenaces, cet événement continue de captiver l'imagination collective.

La fin des Templiers soulève des questions sur le pouvoir, la justice et la moralité. Leur histoire nous rappelle que même les institutions les plus puissantes ne sont pas à l'abri des bouleversements politiques et sociaux.

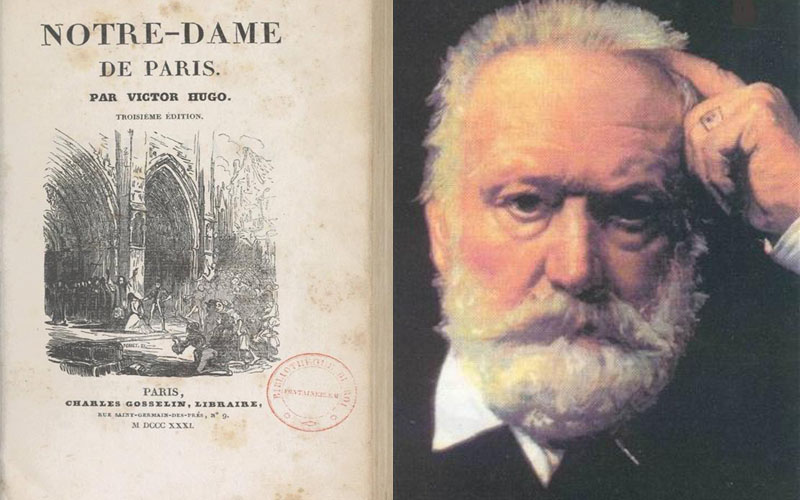

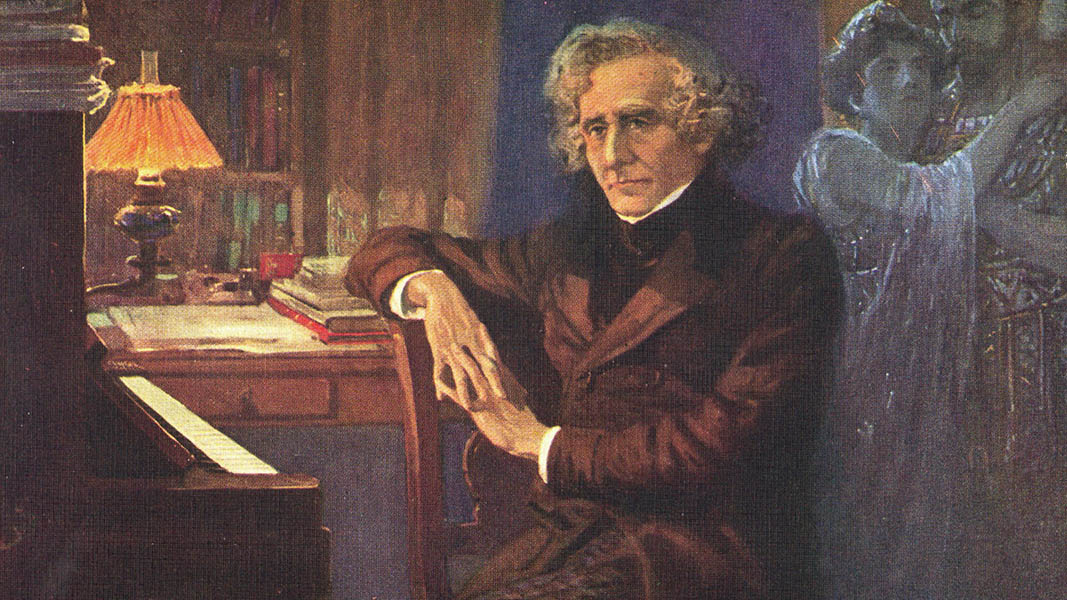

En 1831, Victor Hugo, l'une des figures les plus emblématiques de la littérature française, publie son roman Notre-Dame de Paris. Cette œuvre magistrale, souvent connue sous le titre Notre-Dame de Paris ou The Hunchback of Notre-Dame en anglais, a marqué un tournant dans la littérature romantique. Avec son mélange de drame, d'histoire et de poésie, le roman a captivé les lecteurs et a contribué à redéfinir le genre romanesque. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris reste un pilier de la littérature mondiale, inspirant des adaptations cinématographiques, théâtrales et musicales.

La France Romantique des Années 1830

L'Époque Romantique

Les années 1830 en France sont marquées par le mouvement romantique, un courant artistique et littéraire qui privilégie l'émotion, l'imagination et l'individualisme. Victor Hugo, déjà reconnu pour ses poèmes et ses pièces de théâtre, s'impose comme l'une des figures de proue de ce mouvement.

La Restauration et les Troubles Politiques

La France de l'époque est en pleine mutation politique. Après la Révolution française et l'ère napoléonienne, le pays traverse une période de Restauration monarchique, marquée par des tensions sociales et des révoltes. Ce contexte influence Hugo, qui intègre dans son roman une critique des injustices sociales et une réflexion sur le passé médiéval de la France.

La Genèse de 'Notre-Dame de Paris'

L'Inspiration de Victor Hugo

Victor Hugo s'est inspiré de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un monument emblématique de la capitale, pour écrire son roman. Fasciné par l'architecture gothique et l'histoire médiévale, il a voulu faire de la cathédrale un personnage à part entière, symbole de la grandeur et de la décadence.

Une Écriture Rapide et Intense

Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en seulement six mois, sous la pression de son éditeur. Malgré ce délai serré, le roman est le fruit d'un travail minutieux, avec des descriptions riches et une intrigue complexe.

Les Thèmes et les Personnages de 'Notre-Dame de Paris'

Les Personnages Inoubliables

Le roman met en scène des personnages devenus mythiques : Quasimodo, le sonneur de cloches difforme ; Esméralda, la belle danseuse gitane ; Frollo, l'archidiacre torturé ; et Phoebus, le capitaine de la garde. Chacun incarne des aspects de la condition humaine, de la beauté à la monstruosité, en passant par la passion et la souffrance.

Les Thèmes Universels

Notre-Dame de Paris explore des thèmes universels tels que l'amour, la fatalité, la justice et la religion. Le roman aborde également des questions sociales, comme le sort des marginaux et les inégalités, qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Impact de 'Notre-Dame de Paris'

Un Succès Immédiat

Dès sa publication, Notre-Dame de Paris rencontre un immense succès. Le public est captivé par son intrigue dramatique, ses descriptions poétiques et ses personnages complexes. Le roman contribue à relancer l'intérêt pour le patrimoine médiéval, notamment pour la cathédrale Notre-Dame, alors en mauvais état.

Influence sur la Littérature et les Arts

L'œuvre de Hugo a influencé des générations d'écrivains et d'artistes. Elle a également inspiré de nombreuses adaptations, dont le célèbre film de Disney Le Bossu de Notre-Dame (1996) et la comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998).

L'Héritage de 'Notre-Dame de Paris'

Une Œuvre Intemporelle

Près de deux siècles après sa publication, Notre-Dame de Paris reste une œuvre majeure de la littérature mondiale. Ses thèmes universels et ses personnages inoubliables continuent de toucher les lecteurs.

La Cathédrale comme Symbole

Le roman a également contribué à faire de la cathédrale Notre-Dame de Paris un symbole culturel et historique. En 2019, lors de l'incendie qui a ravagé l'édifice, le monde entier a été rappelé à l'importance de ce monument, en partie grâce à l'œuvre de Hugo.

Un Chef-d'Œuvre Littéraire

La publication de Notre-Dame de Paris en 1831 a marqué un tournant dans l'histoire de la littérature. Victor Hugo a su capturer l'essence de l'âme humaine et la beauté du patrimoine architectural, créant une œuvre qui transcende les époques. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris est bien plus qu'un roman : c'est un héritage culturel, une invitation à réfléchir sur notre passé et notre humanité.

Le 15 mars 1917 (2 mars selon le calendrier julien alors en usage en Russie), le tsar Nicolas II a abdiqué, mettant fin à plus de trois siècles de règne des Romanov sur la Russie. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire russe, ouvrant la voie à la Révolution de Février et, plus tard, à la Révolution d'Octobre. L'abdication de Nicolas II a sonné le glas de l'autocratie tsariste et a précipité la Russie dans une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent.

La Russie en Crise

La Première Guerre Mondiale

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale a exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. Les défaites militaires, les pénuries alimentaires et l'inflation ont alimenté le mécontentement populaire, créant un terrain fertile pour la révolution.

Les Troubles Intérieurs

À l'intérieur du pays, l'autocratie de Nicolas II était de plus en plus contestée. Les grèves, les manifestations et les mutineries se multipliaient, tandis que le gouvernement tsariste semblait incapable de répondre aux besoins de la population.

Les Événements de Février 1917

La Révolution de Février

En février 1917 (mars selon le calendrier grégorien), des manifestations massives ont éclaté à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les ouvriers, les soldats et les paysans réclamaient du pain, la paix et des réformes politiques. Les forces de l'ordre, initialement loyalistes, ont fini par fraterniser avec les manifestants.

La Perte de Soutien

Face à la montée de la révolte, Nicolas II a perdu le soutien de l'armée et de la noblesse. Les membres de la Douma (le parlement russe) ont formé un gouvernement provisoire, tandis que les soviets (conseils ouvriers et soldats) ont commencé à exercer un pouvoir parallèle.

L'Abdication de Nicolas II

La Décision d'Abdiquer

Le 15 mars 1917, Nicolas II a signé son acte d'abdication à Pskov, sous la pression de ses généraux et des membres de la Douma. Il a d'abord abdiqué en faveur de son fils, Alexis, mais a finalement cédé le trône à son frère, le grand-duc Michel, qui a refusé de régner.

La Fin des Romanov

L'abdication de Nicolas II a marqué la fin de la dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis 1613. La famille impériale a été placée en résidence surveillée, avant d'être exécutée par les bolcheviks en juillet 1918.

Les Conséquences de l'Abdication

Le Gouvernement Provisoire

Après l'abdication, un gouvernement provisoire a été formé, dirigé par des libéraux et des socialistes modérés. Cependant, ce gouvernement a été rapidement contesté par les bolcheviks, dirigés par Lénine, qui réclamaient "tout le pouvoir aux soviets".

La Révolution d'Octobre

En octobre 1917, les bolcheviks ont renversé le gouvernement provisoire lors de la Révolution d'Octobre, établissant le premier État socialiste au monde. L'abdication de Nicolas II avait ainsi ouvert la voie à une transformation radicale de la société russe.

L'Héritage de Nicolas II

Dans l'Histoire Russe

Nicolas II est souvent perçu comme un dirigeant faible et incompétent, dont le règne a été marqué par des crises et des échecs. Cependant, certains voient en lui une figure tragique, victime des circonstances et des forces historiques.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, Nicolas II et sa famille sont vénérés comme des martyrs par l'Église orthodoxe russe. Leur exécution a été condamnée, et leur mémoire est honorée dans des monuments et des commémorations.

La Fin d'une Époque

L'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 a marqué la fin du tsarisme et le début d'une nouvelle ère pour la Russie. Cet événement a non seulement changé le cours de l'histoire russe, mais a également eu des répercussions mondiales, influençant les mouvements révolutionnaires et les relations internationales. Aujourd'hui, l'abdication de Nicolas II reste un moment clé de l'histoire, rappelant les conséquences dramatiques des crises politiques et sociales.

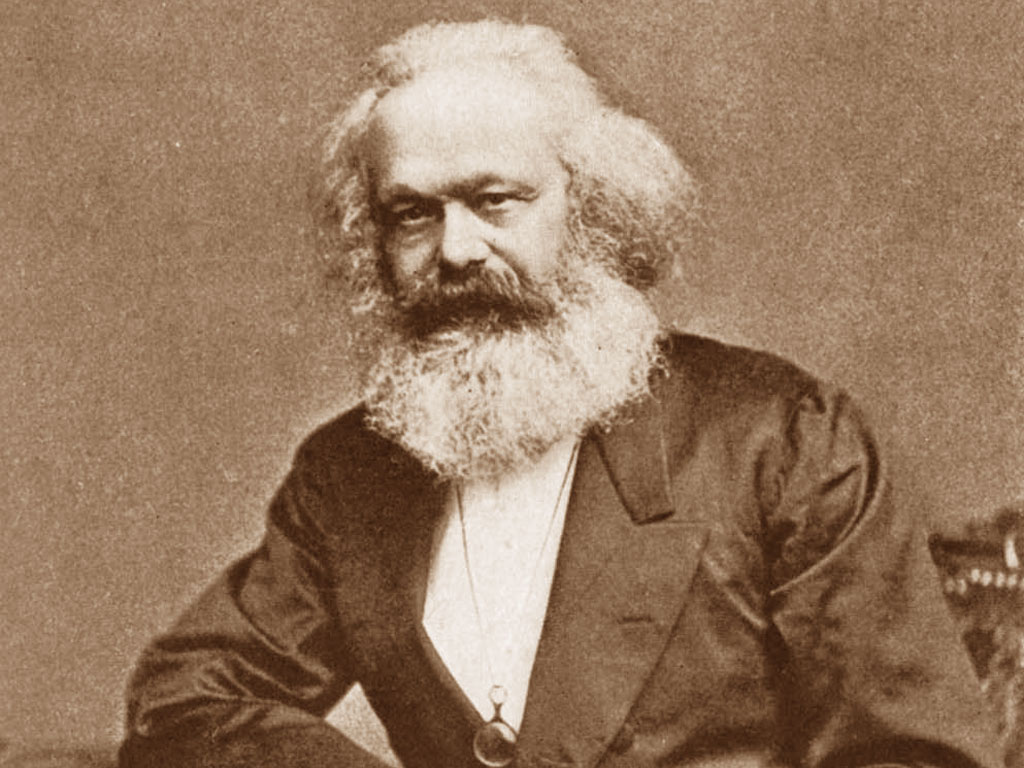

Le 14 mars 1883, Karl Marx, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire moderne, s'est éteint à Londres à l'âge de 64 ans. Philosophe, économiste et théoricien politique, Marx a profondément marqué le XIXe siècle avec ses idées révolutionnaires sur le capitalisme, la lutte des classes et le socialisme. Bien que controversé de son vivant, son héritage intellectuel a façonné des mouvements politiques, des révolutions et des débats qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Europe du XIXe Siècle

Une Époque de Bouleversements

Le XIXe siècle a été une période de transformations profondes en Europe. La révolution industrielle a bouleversé les structures sociales et économiques, créant des inégalités croissantes entre la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière. Ces changements ont nourri les réflexions de Marx sur les contradictions du capitalisme.

Les Influences Intellectuelles

Karl Marx a été influencé par des penseurs comme Hegel, Feuerbach et les économistes classiques tels qu'Adam Smith et David Ricardo. Cependant, il a développé sa propre critique radicale du capitalisme, en collaboration avec Friedrich Engels, avec qui il a écrit plusieurs ouvrages fondateurs.

La Vie et l'Œuvre de Karl Marx

Les Débuts et la Formation

Né le 5 mai 1818 à Trèves, en Prusse (aujourd'hui en Allemagne), Karl Marx a étudié le droit, la philosophie et l'histoire. Ses idées radicales l'ont rapidement mis en conflit avec les autorités, l'obligeant à s'exiler en France, puis en Belgique et enfin au Royaume-Uni.

Le Manifeste du Parti Communiste

En 1848, Marx et Engels ont publié le "Manifeste du Parti communiste", un texte fondateur qui appelle à la révolution prolétarienne et à l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Ce manifeste est devenu l'un des documents politiques les plus influents de l'histoire.

Les Contributions Majeures de Marx

Le Capital

L'œuvre majeure de Marx, "Le Capital" (1867), est une analyse approfondie du système capitaliste. Marx y explore les mécanismes de l'exploitation, la plus-value et les crises économiques, jetant les bases de l'économie politique marxiste.

La Lutte des Classes

Marx a développé la théorie de la lutte des classes, selon laquelle l'histoire est façonnée par les conflits entre les classes sociales. Il a prédit que le prolétariat, la classe ouvrière, renverserait la bourgeoisie pour établir une société sans classes.

La Mort de Karl Marx et son Héritage

Les Dernières Années

Les dernières années de Marx ont été marquées par des difficultés financières et des problèmes de santé. Malgré cela, il a continué à travailler sur ses théories et à soutenir les mouvements ouvriers. Il est décédé le 14 mars 1883 et a été enterré au cimetière de Highgate à Londres.

L'Impact sur les Mouvements Politiques

Les idées de Marx ont inspiré des révolutions majeures, comme la Révolution russe de 1917, et ont influencé des mouvements sociaux et politiques à travers le monde. Le marxisme est devenu une idéologie centrale pour de nombreux partis communistes et socialistes.

Un Héritage Durable

La mort de Karl Marx en 1883 a marqué la fin d'une vie dédiée à la critique du capitalisme et à la quête d'une société plus juste. Bien que ses idées continuent de susciter des débats passionnés, son influence sur la pensée politique, économique et sociale est indéniable. Marx reste une figure majeure de l'histoire intellectuelle, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion.

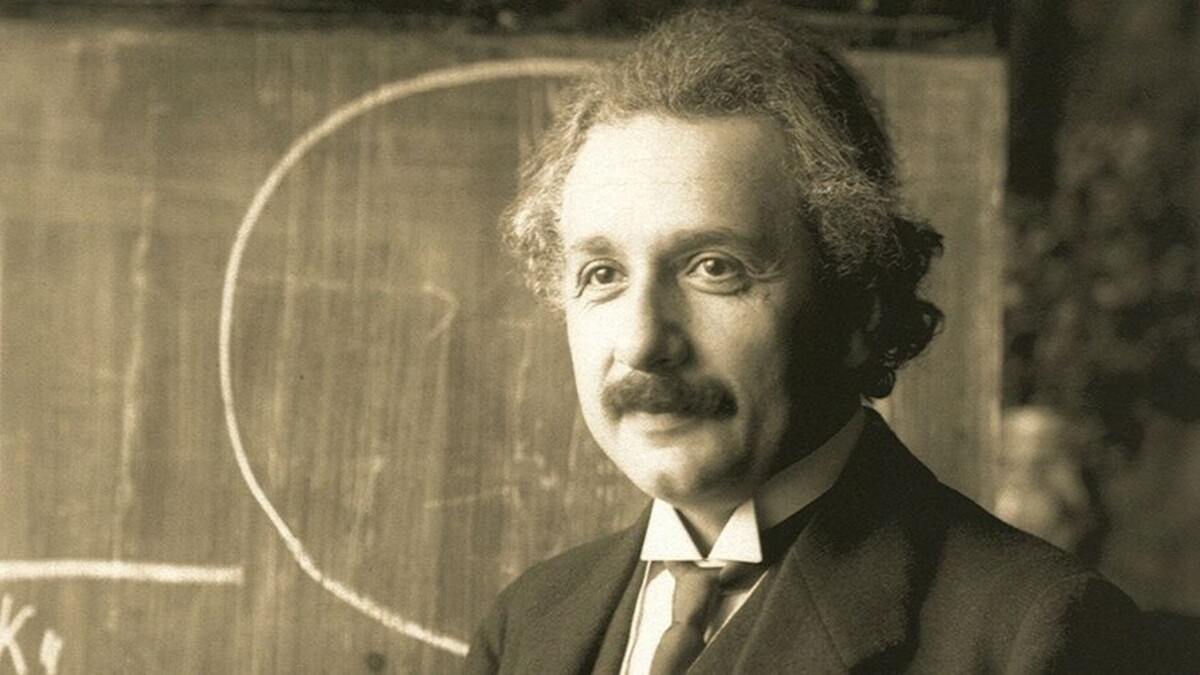

Le 14 mars 1879, à Ulm, en Allemagne, naissait Albert Einstein, l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Connu pour sa théorie de la relativité et son célèbre équation E=mc², Einstein a révolutionné notre compréhension de l'univers. Ses contributions à la physique ont non seulement transformé la science, mais ont également eu un impact profond sur la philosophie, la technologie et la culture. Aujourd'hui, Einstein est synonyme de génie et de curiosité intellectuelle.

L'Europe à la Fin du XIXe Siècle

Une Période de Changements

La fin du XIXe siècle était une époque de bouleversements en Europe. La révolution industrielle battait son plein, et les avancées scientifiques et technologiques se multipliaient. C'est dans ce contexte qu'Albert Einstein a vu le jour, dans une famille juive de la classe moyenne.

Les Débuts de la Physique Moderne

À cette époque, la physique classique, dominée par les lois de Newton, commençait à montrer ses limites face à de nouvelles découvertes, comme les rayons X et la radioactivité. Ces avancées ont ouvert la voie à des théories plus complexes, qui allaient être développées par des esprits comme Einstein.

Les Premières Années d'Albert Einstein

Enfance et Éducation

Albert Einstein a montré un intérêt précoce pour les sciences et les mathématiques, bien qu'il ait eu des difficultés avec l'enseignement traditionnel. Après des études en Suisse, il a obtenu un diplôme de l'École polytechnique fédérale de Zurich en 1900.

Les Années à l'Office des Brevets

Après ses études, Einstein a travaillé à l'Office des brevets de Berne. C'est pendant cette période qu'il a développé certaines de ses idées les plus révolutionnaires, publiant quatre articles majeurs en 1905, souvent appelés "l'année miraculeuse".

Les Contributions Scientifiques d'Einstein

La Théorie de la Relativité Restreinte

En 1905, Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte, qui a redéfini les concepts de temps et d'espace. Cette théorie a introduit l'idée que le temps et l'espace sont relatifs et interconnectés, bouleversant les notions établies par Newton.

La Théorie de la Relativité Générale

En 1915, Einstein a présenté sa théorie de la relativité générale, qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Cette théorie a été confirmée par l'observation de l'éclipse solaire de 1919, propulsant Einstein au rang de célébrité mondiale.

E=mc² et la Mécanique Quantique

L'équation E=mc², issue de la relativité restreinte, est devenue l'une des formules les plus célèbres de l'histoire. Elle exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie, ouvrant la voie à des applications comme l'énergie nucléaire. Einstein a également contribué à la mécanique quantique, bien qu'il ait été critique envers certaines de ses interprétations.

L'Héritage d'Albert Einstein

Influence sur la Science et la Technologie

Les travaux d'Einstein ont eu un impact profond sur la physique moderne, influençant des domaines comme la cosmologie, la physique des particules et la technologie. Ses théories ont permis des avancées comme le GPS et les centrales nucléaires.

Engagement Humaniste et Politique

Einstein était également connu pour ses positions humanistes et pacifistes. Il a fui l'Allemagne nazie en 1933 et s'est installé aux États-Unis, où il a continué à militer pour les droits civils et contre les armes nucléaires.

Un Génie pour l'Éternité

La naissance d'Albert Einstein le 14 mars 1879 a marqué le début d'une vie dédiée à la quête de la connaissance. Ses découvertes ont non seulement transformé la science, mais ont également changé notre vision de l'univers. Aujourd'hui, Einstein reste une figure emblématique, un symbole de curiosité, de créativité et de persévérance.

Le 11 mars 1978, la France a été frappée par une nouvelle tragique qui a ému des millions de personnes : la mort de Claude François, l'une des figures les plus emblématiques de la musique française. Chanteur, danseur et producteur, Claude François, surnommé "Cloclo", a marqué les années 1960 et 1970 avec des tubes inoubliables comme "Comme d'habitude", "Alexandrie Alexandra" et "Le Téléphone pleure". Sa mort prématurée, à l'âge de 39 ans, a laissé un vide immense dans le paysage musical français et a transformé sa légende en mythe.

L'Âge d'Or de la Variété Française

Les Années 1960-1970

Les années 1960 et 1970 ont été une période faste pour la variété française. Les chanteurs de cette époque, comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et bien sûr Claude François, ont dominé les charts et captivé le public avec leurs performances énergiques et leurs mélodies entraînantes. Claude François, en particulier, a su se démarquer par son style unique et son sens aigu du spectacle.

L'Ascension de Claude François

Né le 1er février 1939 en Égypte, Claude François a commencé sa carrière musicale dans les années 1960. Avec des chansons comme "Belles! Belles! Belles!" et "Le Lundi au soleil", il a rapidement conquis le public français. Son talent pour la scène et sa capacité à se réinventer ont fait de lui une star incontournable.

La Carrière de Claude François

Les Succès Musicaux

Claude François a enregistré de nombreux succès qui sont devenus des classiques de la musique française. Parmi eux, "Comme d'habitude", adapté en anglais par Frank Sinatra sous le titre "My Way", est sans doute son héritage musical le plus célèbre à l'international.

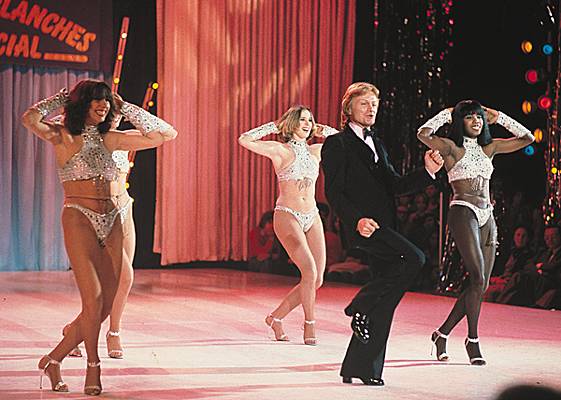

Les Clodettes et le Spectacle

Claude François était également connu pour ses performances scéniques spectaculaires, souvent accompagné de ses danseuses, les Clodettes. Ses shows, mêlant musique, danse et effets visuels, ont redéfini le concept de spectacle en France.

La Mort de Claude François

L'Accident Tragique

Le 11 mars 1978, Claude François a trouvé la mort dans un accident domestique. Alors qu'il ajustait une ampoule défectueuse dans sa salle de bains, il a été électrocuté. Cet accident a choqué la France entière et a mis fin brutalement à la carrière d'une icône.

Les Réactions du Public

La mort de Claude François a provoqué une vague d'émotion sans précédent. Des milliers de fans se sont rassemblés pour lui rendre hommage, et ses funérailles ont été suivies par une foule immense. La presse et les médias ont largement couvert l'événement, témoignant de l'impact de Cloclo sur la culture populaire.

L'Héritage de Claude François

Une Influence Durable

Claude François a laissé un héritage musical considérable. Ses chansons continuent d'être reprises et appréciées par de nouvelles générations. Il est souvent cité comme une influence majeure par de nombreux artistes français et internationaux.

Dans la Culture Populaire

La vie et la carrière de Claude François ont inspiré des films, des documentaires et des livres. Le film "Cloclo" (2012), réalisé par Florent-Emilio Siri, a permis de redécouvrir sa carrière et son impact sur la musique française.

cUne Légende Immortelle

La mort de Claude François le 11 mars 1978 a marqué la fin d'une ère, mais sa musique et son esprit continuent de vivre. Cloclo reste une figure emblématique de la variété française, un artiste dont le talent et le charisme ont transcendé les générations. Aujourd'hui, il est rappelé comme un pionnier, un innovateur et une véritable idole, dont l'héritage musical perdure.

Le 11 mars 1794, en pleine Révolution française, l'École Polytechnique a été fondée sous le nom d'École centrale des travaux publics. Cette institution, aujourd'hui l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs au monde, a été créée pour répondre aux besoins urgents de la nation en matière de formation scientifique et technique. Véritable pilier de l'enseignement supérieur français, l'École Polytechnique a joué un rôle clé dans le développement des sciences, de l'ingénierie et de l'innovation en France et au-delà.

La Révolution Française et les Besoins en Expertise

Les Défis de la Révolution

La Révolution française (1789-1799) a bouleversé la société et les institutions françaises. Dans ce contexte, la nouvelle République avait besoin de compétences techniques et scientifiques pour moderniser le pays, renforcer son armée et soutenir son industrie naissante. Les anciennes institutions éducatives, souvent liées à l'Ancien Régime, étaient jugées insuffisantes pour répondre à ces nouveaux défis.

La Vision des Lumières

Les idées des Lumières, qui prônaient le progrès par la raison et la science, ont fortement influencé la création de l'École Polytechnique. Les révolutionnaires voulaient une institution qui formerait une élite scientifique et technique, capable de servir l'État et de contribuer au bien commun.

La Fondation de l'École Polytechnique

Le Décret de 1794

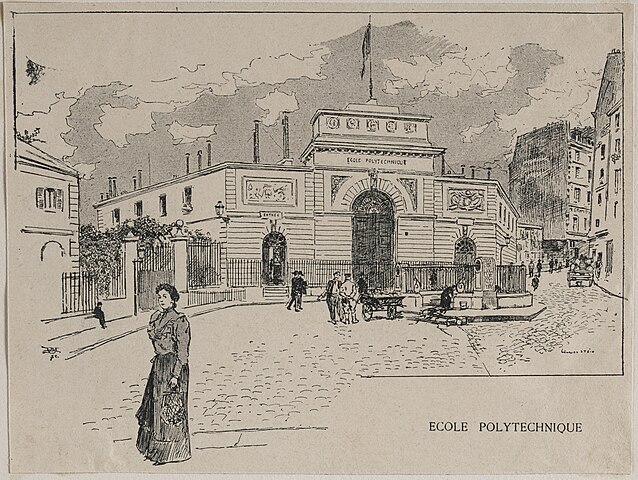

Le 11 mars 1794 (21 ventôse an II selon le calendrier révolutionnaire), la Convention nationale a adopté un décret créant l'École centrale des travaux publics. L'objectif était de former des ingénieurs civils et militaires, ainsi que des scientifiques de haut niveau.

Les Premières Années de l'École Polytechnique

L'école a ouvert ses portes à Paris en décembre 1794, avec un premier groupe d'étudiants sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur mérite. Les cours étaient axés sur les mathématiques, la physique, la chimie et les sciences appliquées, avec une forte orientation pratique.

L'Évolution de l'École Polytechnique

Le Statut Militaire

En 1804, Napoléon Bonaparte a réorganisé l'école et lui a donné un statut militaire. Les élèves, appelés "polytechniciens", portaient désormais un uniforme et étaient formés dans un cadre discipliné. Cette réforme a renforcé le prestige de l'école et son rôle dans la formation des élites françaises.

Les Contributions Scientifiques

Au fil des décennies, l'École Polytechnique a produit certains des plus grands scientifiques et ingénieurs français, comme Augustin-Louis Cauchy, Henri Poincaré et André-Marie Ampère. Ces figures ont contribué à des avancées majeures dans des domaines tels que les mathématiques, la physique et l'ingénierie.

L'Héritage de l'École Polytechnique

Une Institution d'Excellence

Aujourd'hui, l'École Polytechnique, souvent surnommée "l'X", reste l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses au monde. Elle attire des étudiants talentueux du monde entier et continue de jouer un rôle clé dans la recherche et l'innovation.

L'Impact sur l'Éducation et la Société

L'École Polytechnique a influencé le système éducatif français et a servi de modèle pour d'autres grandes écoles d'ingénieurs. Elle incarne les valeurs de mérite, de rigueur scientifique et de service public, qui sont au cœur de l'identité française.

Un Pilier de l'Innovation et du Savoir

La création de l'École Polytechnique en 1794 a marqué un tournant dans l'histoire de l'éducation et de la science en France. En formant des générations d'ingénieurs et de scientifiques, cette institution a contribué à façonner le monde moderne. Aujourd'hui, elle reste un symbole d'excellence et un moteur de progrès, rappelant l'importance de l'éducation et de la recherche pour l'avenir de l'humanité.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

Le 10 mars 1906, la France a été frappée par l'une des plus grandes catastrophes minières de son histoire : l'explosion de la mine de Courrières, dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Cette tragédie a coûté la vie à 1 099 mineurs, faisant de cet événement l'une des pires catastrophes industrielles du XXe siècle. La catastrophe de Courrières a non seulement révélé les conditions de travail dangereuses dans les mines, mais elle a également conduit à des réformes importantes en matière de sécurité et de droits des travailleurs.

L'Industrie Minière en France

L'Importance des Mines de Charbon

Au début du XXe siècle, le charbon était la principale source d'énergie en France, alimentant les industries, les transports et les foyers. Le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais était l'un des plus productifs du pays, employant des milliers de mineurs dans des conditions souvent difficiles et dangereuses.

Les Conditions de Travail des Mineurs

Les mineurs de l'époque travaillaient dans des conditions extrêmement précaires. Les galeries étaient souvent mal ventilées, et les risques d'explosion dus au grisou (un gaz inflammable présent dans les mines) étaient élevés. Les mesures de sécurité étaient insuffisantes, et les accidents étaient fréquents, bien que rarement à une telle échelle.

La Catastrophe de Courrières

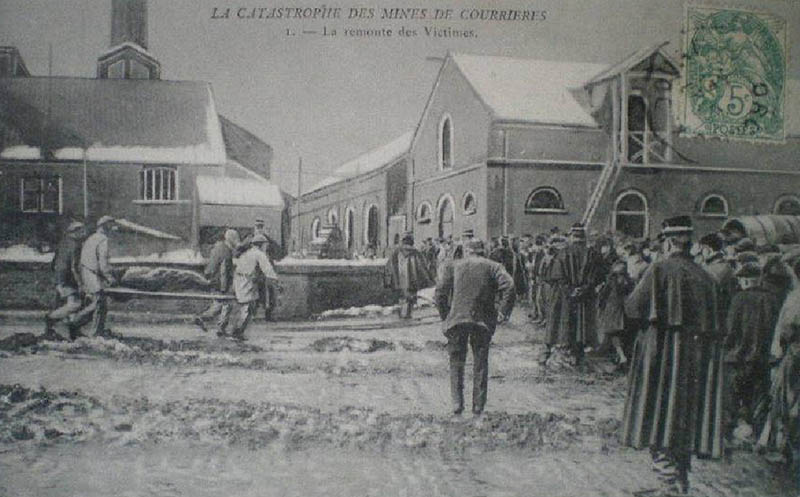

L'Explosion du 10 Mars 1906

Le matin du 10 mars 1906, une explosion massive s'est produite dans les galeries de la mine de Courrières, touchant plusieurs puits interconnectés. L'explosion, probablement causée par une accumulation de grisou, a été si violente qu'elle a détruit une grande partie des infrastructures minières et a provoqué des effondrements massifs.

Les Secours et les Survivants

Les opérations de sauvetage ont été lancées immédiatement, mais elles ont été entravées par les dégâts causés par l'explosion et les conditions dangereuses dans les galeries. Malgré tout, quelques mineurs ont été secourus, dont un groupe de 13 hommes qui a réussi à survivre pendant 20 jours dans les décombres avant d'être retrouvé.

Les Conséquences de la Catastrophe de Courrières

Le Bilan Humain

La catastrophe de Courrières a fait 1 099 victimes, laissant des centaines de familles dans le deuil. Le choc a été immense, non seulement pour la région, mais pour toute la France, suscitant une vague d'indignation et de compassion.

Les Réactions et les Manifestations

La catastrophe a provoqué une vague de colère parmi les mineurs et leurs familles. Des grèves et des manifestations ont éclaté, réclamant de meilleures conditions de travail et une amélioration de la sécurité dans les mines. Ces mouvements ont conduit à des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment lors de la grève générale des mineurs en avril 1906.

Les Réformes et l'Héritage

Les Mesures de Sécurité

La catastrophe de Courrières a conduit à des réformes importantes en matière de sécurité minière. De nouvelles réglementations ont été mises en place pour améliorer la ventilation des galeries, contrôler les niveaux de grisou et renforcer les structures des mines.

L'Impact sur les Droits des Travailleurs

La tragédie a également contribué à l'amélioration des droits des travailleurs. Les mineurs ont obtenu de meilleures conditions de travail, des salaires plus justes et une reconnaissance accrue de leurs droits syndicaux.

Une Tragédie qui a Changé l'Histoire

La catastrophe de la mine de Courrières en 1906 reste un événement marquant de l'histoire industrielle française. Elle a mis en lumière les dangers auxquels étaient confrontés les travailleurs et a conduit à des réformes cruciales pour améliorer leur sécurité et leurs droits. Aujourd'hui, cette tragédie est rappelée comme un moment clé dans la lutte pour les droits des travailleurs et la sécurité industrielle.

Le 10 mars 1831, un décret royal signé par le roi Louis-Philippe donne naissance à l'une des institutions militaires les plus emblématiques de France : la Légion étrangère. Créée dans un contexte politique et social complexe, cette unité unique en son genre a traversé les siècles, devenant un symbole de courage, de discipline et de fraternité. Cet article retrace les origines de la Légion étrangère, ses missions initiales et son évolution au fil du temps.

Contexte historique de la création

Une France en mutation

Dans les années 1830, la France est en pleine transformation. La Révolution de Juillet 1830 a porté Louis-Philippe au pouvoir, instaurant la Monarchie de Juillet. Le pays doit faire face à des défis internes, comme l'instabilité politique, et externes, avec la nécessité de renforcer son armée.

La nécessité d'une nouvelle force militaire

L'idée de créer une unité composée de soldats étrangers émerge pour plusieurs raisons. D'une part, elle permet d'intégrer les nombreux étrangers présents sur le territoire français, souvent anciens soldats ou réfugiés politiques. D'autre part, elle offre une solution pour éviter de déployer des troupes françaises dans des conflits lointains ou controversés.

La création de la Légion étrangère

Le décret du 10 mars 1831

Le décret royal officialise la création de la Légion étrangère. Cette unité est destinée à servir hors du territoire métropolitain, principalement en Algérie, alors en cours de colonisation. Les volontaires étrangers qui s'engagent bénéficient de la promesse d'une naturalisation après un certain temps de service.

Les premiers engagements

Dès sa création, la Légion attire des hommes de toutes nationalités, animés par des motivations diverses : recherche d'aventure, fuite d'un passé difficile ou désir de recommencer une nouvelle vie. Les premiers contingents sont rapidement envoyés en Algérie, où ils participent à des missions de pacification et de conquête.

Les valeurs et l'esprit de la Légion

Un code d'honneur unique

La Légion étrangère se distingue par son code d'honneur strict, qui met l'accent sur la discipline, la loyauté et la fraternité. Les légionnaires, bien que venus d'horizons différents, sont unis par un esprit de corps exceptionnel.

La devise : "Honneur et Fidélité"

Cette devise résume l'engagement des légionnaires, prêts à sacrifier leur vie pour leur nouvelle patrie. Malgré leur origine étrangère, ils servent la France avec un dévouement sans faille.

L'évolution de la Légion étrangère

Des missions variées

Au fil des décennies, la Légion étrangère a été déployée sur de nombreux théâtres d'opérations, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe. Elle a participé à des conflits majeurs, comme les deux guerres mondiales, ainsi qu'à des missions de maintien de la paix.

Une institution moderne

Aujourd'hui, la Légion étrangère reste une composante essentielle de l'armée française. Elle continue d'attirer des volontaires du monde entier, perpétuant ainsi sa tradition d'excellence et de sacrifice.

Histoire d'une Institution Militaire Hors du Commun

La création de la Légion étrangère en 1831 marque un tournant dans l'histoire militaire française. Plus qu'une simple unité, elle incarne des valeurs universelles de courage, de solidarité et de dévouement. Près de deux siècles plus tard, la Légion étrangère demeure un symbole fort de l'engagement et de l'honneur.

Le 9 mars 1796, un événement marquant de l'histoire de France a lieu : le mariage de Napoléon Bonaparte, alors général prometteur, et de Joséphine de Beauharnais, une femme élégante et influente. Cette union, bien que passionnée, sera aussi tumultueuse, reflétant les complexités de leurs personnalités et de l'époque révolutionnaire. Cet article explore les circonstances de leur rencontre, leur mariage, et l'impact de cette relation sur la carrière de Napoléon.

La rencontre entre Napoléon et Joséphine

Un contexte révolutionnaire

En pleine période de bouleversements politiques, Napoléon Bonaparte, jeune général ambitieux, gravit rapidement les échelons militaires. Joséphine de Beauharnais, de son côté, est une figure connue des salons parisiens. Veuve du général Alexandre de Beauharnais, guillotiné pendant la Terreur, elle incarne à la fois la grâce et la résilience.

Une attirance mutuelle

Leur rencontre a lieu en 1795, lors d'une réception mondaine. Napoléon est immédiatement séduit par le charme et l'élégance de Joséphine. Malgré leur différence d'âge (Joséphine a six ans de plus que Napoléon), une relation passionnée se développe rapidement. Leur correspondance amoureuse témoigne de l'intensité de leurs sentiments.

Le mariage du 9 mars 1796

Une cérémonie discrète

Le mariage est célébré à la mairie du 2e arrondissement de Paris, en présence de seulement deux témoins. Les formalités sont expédiées rapidement, car Napoléon doit rejoindre son armée en Italie. Joséphine, quant à elle, apporte à Napoléon des connexions sociales et politiques précieuses.

Les enjeux du mariage

Pour Napoléon, ce mariage est aussi une stratégie. Joséphine, issue de la noblesse, lui permet de s'intégrer dans les cercles influents de Paris. Pour Joséphine, épouser un général en ascension est une opportunité de sécuriser son avenir. Cependant, leur relation ne sera pas exempte de tensions et d'infidélités.

L'impact de leur union sur l'histoire

Une influence réciproque

Joséphine joue un rôle clé dans l'ascension de Napoléon, notamment en l'introduisant dans les milieux politiques et en le soutenant dans ses ambitions. De son côté, Napoléon offre à Joséphine une position sociale inégalée, faisant d'elle l'impératrice des Français en 1804.

La fin du mariage

Malgré leur amour passionné, leur mariage ne résiste pas aux pressions du pouvoir et aux difficultés personnelles. En 1809, Napoléon divorce de Joséphine, invoquant l'absence d'héritier. Cependant, il conservera toujours une affection profonde pour elle, jusqu'à la fin de sa vie.

Une union entre passion et ambition

Le mariage de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais est bien plus qu'une simple union amoureuse. Il symbolise une époque de transition, où les ambitions personnelles et politiques s'entremêlent. Leur histoire, à la fois romantique et tragique, reste gravée dans la mémoire collective comme l'une des plus fascinantes de l'histoire de France.

Le 8 mars 1869, le monde de la musique classique a perdu l'un de ses plus grands innovateurs : Hector Berlioz. Compositeur, chef d'orchestre et critique musical français, Berlioz a marqué le XIXe siècle par son style audacieux et ses compositions révolutionnaires. Connu pour des œuvres comme la "Symphonie fantastique", "Roméo et Juliette" et "Les Troyens", Berlioz a laissé un héritage musical qui continue d'influencer les compositeurs et de captiver les auditeurs.

Le Romantisme Musical

L'Époque du Romantisme

Hector Berlioz a vécu à une époque où le mouvement romantique dominait les arts en Europe. Ce mouvement, caractérisé par l'expression intense des émotions, l'individualisme et l'exploration de thèmes fantastiques et exotiques, a profondément influencé son œuvre. Berlioz était un fervent défenseur de l'innovation musicale, rejetant souvent les conventions classiques pour explorer de nouvelles formes et textures sonores.

Les Défis d'un Compositeur Visionnaire

Malgré son génie, Berlioz a souvent lutté pour obtenir la reconnaissance qu'il méritait. Ses compositions, jugées trop avant-gardistes par certains, ont parfois été mal comprises ou critiquées. Cependant, il a également trouvé des soutiens influents, comme le violoniste Niccolò Paganini, qui a reconnu son talent et l'a soutenu financièrement.

La Vie et l'Œuvre d'Hector Berlioz

Les Débuts et la Formation

Né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André, en France, Berlioz a montré un intérêt précoce pour la musique. Bien que son père l'ait initialement poussé vers une carrière médicale, Berlioz a abandonné ses études pour se consacrer entièrement à la musique. Il a étudié au Conservatoire de Paris, où il a développé son style unique.

Les Premières Œuvres et la Percée

La "Symphonie fantastique" (1830) est souvent considérée comme l'œuvre qui a propulsé Berlioz sur le devant de la scène musicale. Cette pièce, inspirée par sa passion pour l'actrice Harriet Smithson, est un exemple précoce de musique à programme, où une histoire ou un thème guide la composition.

Les Chefs-d'Œuvre de Berlioz

La Symphonie Fantastique

La "Symphonie fantastique" reste l'une des œuvres les plus célèbres de Berlioz. Elle raconte l'histoire d'un artiste tourmenté par un amour obsessionnel, explorant des thèmes comme le rêve, la passion et la mort. Cette symphonie a révolutionné l'orchestration et a influencé de nombreux compositeurs.

Les Opéras : "Les Troyens" et "La Damnation de Faust"

Berlioz a également composé des opéras monumentaux, dont "Les Troyens" (1858), basé sur l'épopée de Virgile, et "La Damnation de Faust" (1846), inspiré de l'œuvre de Goethe. Ces œuvres illustrent son talent pour fusionner musique et littérature.

L'Innovation en Orchestration

Berlioz était un maître de l'orchestration. Son traité "Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes" (1844) est encore utilisé aujourd'hui comme référence pour les compositeurs et les chefs d'orchestre.

Les Dernières Années et la Mort de Berlioz

Les Difficultés Personnelles et Professionnelles

Les dernières années de Berlioz ont été marquées par des difficultés personnelles et financières. Malgré quelques succès, il a souvent lutté pour faire accepter ses œuvres et a souffert de problèmes de santé.

La Mort et l'Héritage

Hector Berlioz est décédé le 8 mars 1869 à Paris. Bien qu'il n'ait pas été pleinement reconnu de son vivant, son héritage musical a été redécouvert et célébré après sa mort. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs du XIXe siècle.

L'Héritage d'Hector Berlioz

Influence sur la Musique Moderne

Berlioz a influencé de nombreux compositeurs, de Richard Wagner à Gustav Mahler. Son approche innovante de l'orchestration et de la forme musicale a ouvert de nouvelles voies pour la musique classique.

La Postérité de ses Œuvres

Les œuvres de Berlioz sont régulièrement jouées dans les salles de concert et les opéras du monde entier. Elles continuent d'inspirer les musiciens et de captiver les auditeurs par leur puissance émotionnelle et leur originalité.

Le Visionnaire Musical

La mort d'Hector Berlioz en 1869 a marqué la fin d'une carrière musicale exceptionnelle, mais son héritage perdure. Berlioz incarne l'esprit du romantisme musical, une époque où l'innovation et l'expression personnelle ont redéfini les frontières de l'art. Aujourd'hui, il est rappelé comme un visionnaire dont la musique continue de toucher les cœurs et d'inspirer les esprits.

Le 7 mars 1945 marque le début de la bataille de Remagen, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Situé sur le Rhin, le pont de Remagen, connu sous le nom de pont Ludendorff, est devenu le point central d'une lutte acharnée entre les forces alliées et l'armée allemande. La capture de ce pont par les Alliés a permis une avancée cruciale vers le cœur de l'Allemagne, accélérant la fin du conflit en Europe.

La Fin de la Seconde Guerre Mondiale

La Situation en 1945

Au début de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les forces alliées, composées principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, progressent sur tous les fronts. En Europe de l'Ouest, les Alliés cherchent à traverser le Rhin, le dernier grand obstacle naturel avant d'atteindre le cœur industriel de l'Allemagne.

L'Importance Stratégique du Rhin

Le Rhin, fleuve majeur de l'Europe, représentait une ligne de défense cruciale pour les Allemands. Les ponts sur le Rhin étaient soit détruits, soit fortement défendus pour empêcher les Alliés de traverser. Le pont de Remagen, l'un des derniers encore intacts, est devenu un objectif stratégique de premier ordre.

La Capture du Pont de Remagen

La Découverte du Pont Intact

Le 7 mars 1945, des éléments de la 9e division blindée américaine ont découvert que le pont Ludendorff à Remagen était encore debout. Malgré les tentatives allemandes pour le détruire, le pont a résisté, offrant une opportunité inespérée aux Alliés.

L'Assaut et la Sécurisation du Pont

Les forces américaines ont rapidement lancé un assaut pour sécuriser le pont. Malgré une résistance allemande déterminée et des tentatives répétées pour faire sauter le pont, les Américains ont réussi à établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette opération audacieuse a permis à des milliers de soldats alliés de traverser le fleuve.

Les Conséquences de la Bataille

L'Avancée Alliée en Allemagne

La capture du pont de Remagen a ouvert la voie à une avancée rapide des forces alliées en Allemagne. Cette percée a permis de contourner les défenses allemandes et d'accélérer la progression vers Berlin, contribuant à la défaite finale du régime nazi.

L'Effondrement des Défenses Allemandes

La perte du pont de Remagen a été un coup dur pour le moral des troupes allemandes. Elle a également exposé les faiblesses de la défense allemande, déjà affaiblie par des années de guerre et des ressources limitées.

L'Héritage de la Bataille de Remagen

Dans l'Histoire Militaire

La bataille de Remagen est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de rapidité d'action et d'exploitation des opportunités tactiques. Elle illustre l'importance de la logistique et de la mobilité dans les opérations militaires.

Dans la Culture Populaire

La bataille de Remagen a inspiré plusieurs œuvres culturelles, dont le film "Le Pont de Remagen" (1969), qui retrace les événements de manière dramatique. Cette bataille reste un symbole de courage et de détermination.

Un Tournant Décisif dans la Seconde Guerre Mondiale

La bataille de Remagen en 1945 a été un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, marquant un tournant décisif dans la campagne alliée en Europe. La capture du pont Ludendorff a permis une avancée rapide et a contribué à accélérer la fin du conflit. Aujourd'hui, la bataille de Remagen est rappelée comme un exemple de bravoure et de stratégie militaire, laissant un héritage durable dans l'histoire.

Le 7 mars 1875 marque la naissance de l'un des compositeurs français les plus influents du XXe siècle : Maurice Ravel. Né à Ciboure, dans les Pyrénées-Atlantiques, Ravel a marqué l'histoire de la musique par son style unique, mêlant impressionnisme, classicisme et influences exotiques. Connu pour des œuvres emblématiques comme "Boléro", "Daphnis et Chloé" et "Pavane pour une infante défunte", Ravel a laissé un héritage musical qui continue de captiver les auditeurs du monde entier.

La France à la Fin du XIXe Siècle

L'Époque de la Belle Époque

La naissance de Ravel coïncide avec la Belle Époque, une période de prospérité et d'innovation culturelle en France. Paris était alors un centre artistique vibrant, attirant des talents du monde entier. La musique, la peinture et la littérature étaient en pleine effervescence, avec des mouvements comme l'impressionnisme et le symbolisme qui redéfinissaient les frontières de l'art.

Les Influences Musicales de l'Époque

Ravel a grandi dans un environnement riche en influences musicales. Les œuvres de compositeurs comme Claude Debussy, Erik Satie et Gabriel Fauré ont joué un rôle clé dans la formation de son style. Parallèlement, Ravel s'est inspiré de musiques traditionnelles, notamment basques et espagnoles, ainsi que de rythmes et mélodies exotiques.

Les Débuts de Maurice Ravel

L'Enfance et la Formation

Maurice Ravel a montré un talent précoce pour la musique. Après avoir déménagé à Paris avec sa famille, il a étudié au Conservatoire de Paris, où il a développé ses compétences en composition et en piano. Bien qu'il ait été un élève brillant, son style novateur a parfois suscité des controverses parmi ses professeurs.

Les Premières Œuvres

Parmi ses premières compositions notables figurent "Menuet antique" (1895) et "Pavane pour une infante défunte" (1899). Ces pièces révèlent déjà son sens aigu de la mélodie et son attention particulière à l'orchestration.

Les Chefs-d'Œuvre de Ravel

L'Impressionnisme Musical : "Jeux d'eau" et "Miroirs"

Ravel est souvent associé à l'impressionnisme musical, un mouvement caractérisé par des harmonies riches et des textures sonores complexes. Des œuvres comme "Jeux d'eau" (1901) et "Miroirs" (1905) illustrent son talent pour évoquer des images et des émotions à travers la musique.

Les Ballets : "Daphnis et Chloé" et "Boléro"

Ravel a composé plusieurs ballets qui sont devenus des classiques. "Daphnis et Chloé" (1912), commandé par les Ballets Russes, est considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre. "Boléro" (1928), avec son rythme hypnotique et sa mélodie répétitive, est sans doute son œuvre la plus célèbre.

La Musique de Chambre et les Concertos

Ravel a également excellé dans la musique de chambre et les concertos. Son "Concerto pour piano en sol majeur" (1931) et "Concerto pour la main gauche" (1930) sont des exemples de son génie orchestral et de sa capacité à fusionner tradition et innovation.

L'Héritage de Maurice Ravel

Influence sur la Musique Moderne

Maurice Ravel a influencé de nombreux compositeurs du XXe siècle et au-delà. Son approche unique de l'orchestration et son mélange de styles ont ouvert de nouvelles voies pour la musique classique et contemporaine.

La Postérité de ses Œuvres

Aujourd'hui, les œuvres de Ravel sont jouées dans les salles de concert du monde entier et enregistrées par les plus grands interprètes. Elles continuent d'inspirer les musiciens et de captiver les auditeurs par leur beauté et leur complexité.

Le Génie Intemporel de Ravel

La naissance de Maurice Ravel en 1875 a marqué le début d'une carrière musicale exceptionnelle qui a redéfini les limites de la composition. Son héritage, riche et varié, reste une source d'inspiration pour les musiciens et les amateurs de musique du monde entier. Ravel incarne l'esprit de la modernité musicale, une époque où l'innovation et la tradition se rencontrent pour créer des œuvres intemporelles.

En 1524, l'explorateur italien Giovanni da Verrazzano a marqué l'histoire en devenant le premier Européen à explorer la côte atlantique de l'Amérique du Nord, de la Caroline du Sud jusqu'à Terre-Neuve. Naviguant sous le pavillon français, Verrazzano a ouvert la voie à une meilleure compréhension géographique du Nouveau Monde, jetant les bases pour les futures explorations et colonisations européennes. Son voyage a non seulement élargi les horizons géographiques, mais aussi enrichi les connaissances sur les peuples et les cultures autochtones.

Les Grandes Explorations

L'Âge des Découvertes

Le XVIe siècle, souvent appelé l'Âge des Découvertes, a été une période de grandes explorations maritimes. Les puissances européennes, motivées par le désir de trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie et de s'approprier des richesses, ont financé des expéditions audacieuses. L'Espagne et le Portugal dominaient initialement ces explorations, mais la France cherchait également à étendre son influence.

Les Motivations de Verrazzano

Giovanni da Verrazzano, né vers 1485 en Toscane, était un navigateur expérimenté. Mandaté par le roi François Ier de France, il avait pour mission de trouver un passage vers l'Asie par l'ouest, similaire à ce que Christophe Colomb avait tenté quelques décennies plus tôt. Cette quête d'une route alternative vers les épices et les richesses asiatiques a conduit Verrazzano à explorer les côtes inconnues de l'Amérique du Nord.

Le Voyage de 1524

Le Départ et l'Arrivée en Amérique

Verrazzano a quitté la France en janvier 1524 avec un seul navire, La Dauphine. Après une traversée de l'Atlantique, il a atteint les côtes de l'Amérique du Nord près de ce qui est aujourd'hui la Caroline du Sud. Il a ensuite navigué vers le nord, explorant méticuleusement la côte.

Les Rencontres avec les Autochtones

Au cours de son voyage, Verrazzano a rencontré plusieurs tribus autochtones. Ses récits décrivent des échanges pacifiques, bien que marqués par une incompréhension mutuelle. Ces rencontres ont fourni des informations précieuses sur les cultures et les modes de vie des peuples indigènes, bien que ses observations aient parfois été teintées de préjugés européens.

La Découverte de New York

L'une des découvertes les plus marquantes de Verrazzano a été l'entrée de ce qui est aujourd'hui le port de New York. Il a nommé cette région "Nouvelle-Angoulême" en l'honneur de François Ier, originaire d'Angoulême. Bien qu'il n'ait pas approfondi l'exploration de cette zone, sa découverte a ouvert la voie à la future colonisation de Manhattan.

Les Conséquences de l'Expédition

Les Contributions Cartographiques

Le voyage de Verrazzano a permis de cartographier avec plus de précision la côte est de l'Amérique du Nord. Ses observations ont corrigé certaines erreurs des cartes existantes et ont fourni des informations cruciales pour les explorateurs suivants.

L'Impact sur les Explorations Futures

Bien que Verrazzano n'ait pas trouvé de passage direct vers l'Asie, son expédition a stimulé l'intérêt français pour le Nouveau Monde. Ses découvertes ont pavé la voie pour des explorateurs comme Jacques Cartier, qui a poursuivi l'exploration du Canada quelques années plus tard.

L'Héritage de Verrazzano

La Reconnaissance Posthume

Giovanni da Verrazzano est aujourd'hui célébré comme l'un des grands explorateurs de la Renaissance. Le pont Verrazzano-Narrows à New York, reliant Brooklyn à Staten Island, porte son nom en hommage à sa découverte de la région.

Dans la Culture Populaire

Verrazzano est souvent mentionné dans les récits historiques et les documentaires sur les grandes explorations. Son voyage est également étudié dans les écoles comme un exemple clé des efforts européens pour comprendre et conquérir le Nouveau Monde.

Un Pionnier Méconnu

L'expédition de Giovanni da Verrazzano en 1524 a été une étape cruciale dans l'histoire des explorations européennes. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que celui de Christophe Colomb ou de Ferdinand Magellan, ses contributions à la géographie et à la compréhension de l'Amérique du Nord sont indéniables. Verrazzano incarne l'esprit d'aventure et de découverte qui a caractérisé l'Âge des Découvertes, laissant un héritage durable dans l'histoire mondiale.

Le 6 mars 1475 marque la naissance de l'un des artistes les plus influents de l'histoire : Michelangelo Buonarroti, plus connu sous le nom de Michel-Ange. Né à Caprese, en Toscane, cet artiste polyvalent a marqué son époque par ses œuvres monumentales en sculpture, peinture, architecture et poésie. Considéré comme l'un des piliers de la Renaissance italienne, Michel-Ange a laissé un héritage artistique qui continue d'inspirer et d'émerveiller le monde entier.

Contexte Historique : La Renaissance Italienne

L'Émergence de la Renaissance

La Renaissance, période de renouveau culturel et artistique, a débuté en Italie au XIVe siècle et s'est étendue à travers l'Europe jusqu'au XVIe siècle. Ce mouvement a été caractérisé par un regain d'intérêt pour l'Antiquité classique, l'humanisme et l'exploration de nouvelles techniques artistiques. Florence, en particulier, était un foyer de créativité et d'innovation.

La Famille Buonarroti

Michel-Ange est né dans une famille modeste. Son père, Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, était un magistrat local, tandis que sa mère, Francesca di Neri del Miniato di Siena, est décédée alors qu'il était encore jeune. Malgré les attentes de son père pour qu'il poursuive une carrière plus traditionnelle, Michel-Ange a rapidement montré un talent exceptionnel pour les arts.

Les Débuts Artistiques de Michel-Ange

L'Apprentissage chez Ghirlandaio

À l'âge de 13 ans, Michel-Ange est devenu apprenti dans l'atelier du peintre Domenico Ghirlandaio à Florence. C'est là qu'il a acquis les bases de la peinture et du dessin, tout en développant une passion pour la sculpture. Son talent précoce a attiré l'attention de Laurent de Médicis, dit "le Magnifique", qui l'a pris sous son aile.

Les Premières Œuvres

Parmi ses premières œuvres notables figurent les sculptures "La Vierge à l'escalier" et "Le Combat des Centaures". Ces pièces révèlent déjà son génie pour la représentation du corps humain et son sens aigu du détail.

Les Chefs-d'Œuvre de Michel-Ange

La Sculpture : David et la Pietà

Michel-Ange a révolutionné la sculpture avec des œuvres comme "David", achevée en 1504, et "La Pietà", réalisée en 1499. Ces sculptures incarnent la perfection anatomique et l'émotion intense, devenant des icônes de l'art occidental.

La Peinture : La Chapelle Sixtine

Entre 1508 et 1512, Michel-Ange a peint le plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican, une fresque monumentale représentant des scènes bibliques, dont la célèbre "Création d'Adam". Ce travail colossal est considéré comme l'un des sommets de l'art pictural.

L'Architecture : La Basilique Saint-Pierre

Plus tard dans sa vie, Michel-Ange s'est tourné vers l'architecture. Il a contribué à la conception de la Basilique Saint-Pierre à Rome, notamment en dessinant le dôme, qui reste l'un des symboles les plus reconnaissables de la ville.

L'Héritage de Michel-Ange

Influence sur l'Art et la Culture

Michel-Ange a influencé des générations d'artistes, de la Renaissance à nos jours. Son approche novatrice de la forme humaine et sa maîtrise technique ont établi de nouveaux standards dans l'art.

La Postérité de ses Œuvres

Aujourd'hui, les œuvres de Michel-Ange sont conservées dans les plus grands musées du monde et continuent d'attirer des millions de visiteurs. Elles témoignent de son génie intemporel et de sa quête incessante de beauté et de perfection.

Le Génie Intemporel de Michel-Ange

La naissance de Michel-Ange en 1475 a marqué le début d'une carrière artistique exceptionnelle qui a redéfini les limites de la créativité humaine. Son héritage, riche et varié, reste une source d'inspiration pour les artistes et les amateurs d'art du monde entier. Michel-Ange incarne l'esprit de la Renaissance, une époque où l'homme cherchait à explorer et à transcender les limites de son potentiel.