Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Histoire et Civilisations

Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien, reste une figure emblématique de l’histoire des grandes explorations. Connu pour son voyage légendaire vers l’Orient, il a marqué les esprits par ses récits détaillés et fascinants de cultures lointaines. Mais peu de gens connaissent les dernières années de sa vie et ce que représente son "dernier voyage". Cet article explore les ultimes étapes de l’existence de cet aventurier, entre retour à Venise, transmission de son savoir et legs durable.

Une Vie d’Exploration et d’Aventures

De Venise à la Cour de Kubilai Khan

Né en 1254, Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son père et son oncle pour entreprendre un voyage vers la Chine. Après plusieurs années de périples à travers l’Asie centrale et la route de la soie, il atteint la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan. Ce séjour, marqué par des découvertes incroyables, façonnera sa renommée future.

Le Retour à Venise et la Guerre

De retour à Venise en 1295 après plus de 20 ans d’absence, Marco Polo se retrouve plongé dans les conflits entre Venise et Gênes. Capturé lors de la bataille de Curzola en 1298, il passe plusieurs mois en captivité. C’est là qu’il dicte ses aventures à un codétenu, Rustichello de Pise, donnant naissance au célèbre "Livre des Merveilles".

Le Dernier Voyage : L’Ultime Chemin vers l’Immortalité

Une Fin de Vie à Venise

Après sa libération, Marco Polo retourne à Venise, où il mène une vie relativement paisible en tant que marchand. Bien qu’il ne quitte plus sa ville natale, il reste un homme d’influence, partageant son savoir avec les curieux et les intellectuels fascinés par ses récits.

Transmission de son Héritage

À la fin de sa vie, Marco Polo est souvent sollicité pour valider ou enrichir des informations sur l’Asie. Cependant, ses récits sont parfois remis en question, certains le considérant comme un fabuliste. Pourtant, son témoignage reste une source inestimable pour les explorateurs et géographes des générations futures.

Le Dernier Voyage Spirituel

Marco Polo s’éteint en 1324 à Venise, laissant derrière lui un héritage d’exploration, d’ouverture culturelle et de soif de connaissance. Son "dernier voyage" est celui qui l’élève au rang de légende, grâce à son influence durable sur l’histoire et les récits de l’humanité.

L’Héritage Durable de Marco Polo

Une Source d’Inspiration

Les récits de Marco Polo inspireront des explorateurs comme Christophe Colomb, qui emportera une copie du "Livre des Merveilles" lors de son propre voyage vers le Nouveau Monde.

Une Vision Mondiale Précoce

Marco Polo a joué un rôle clé dans la construction d’une vision mondiale à une époque où les continents étaient largement isolés. Ses récits ont contribué à l’élargissement des connaissances géographiques et à la compréhension des échanges entre les civilisations.

Une Vie au Service de la Découverte

Le dernier voyage de Marco Polo n’est pas une aventure physique, mais une exploration de l’esprit, de la mémoire et de la transmission. En retraçant les grandes étapes de sa vie et de son héritage, on comprend que cet explorateur vénitien n’a jamais cessé de voyager, même après sa mort. Son nom demeure synonyme d’audace, de curiosité et de découvertes.

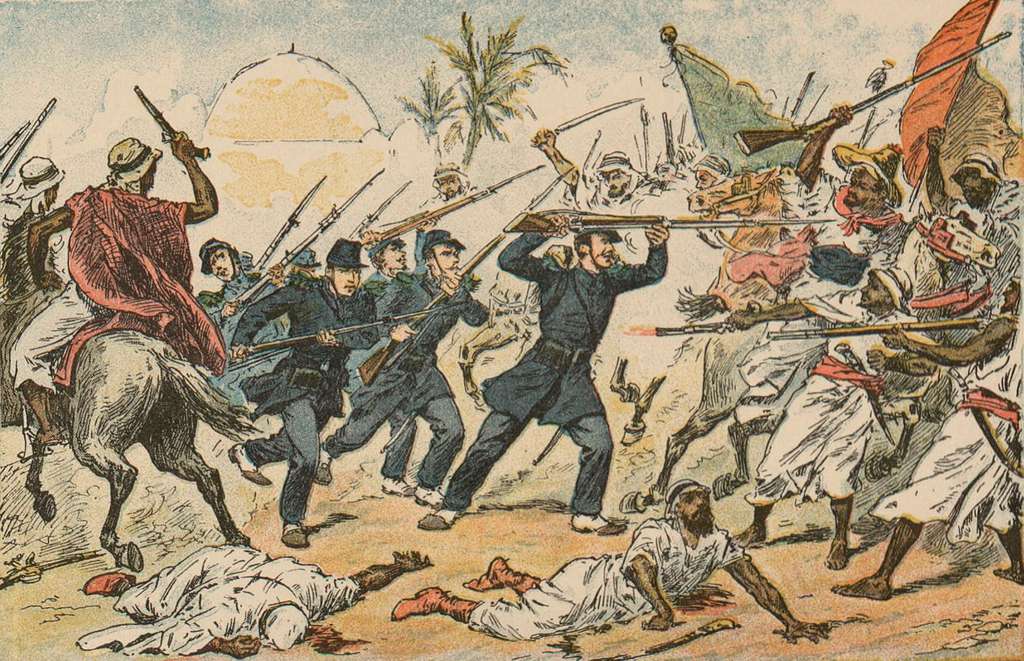

Le 7 janvier 1957 marque le début de la bataille d'Alger, un épisode clé de la guerre d'indépendance algérienne. Opposant les forces françaises aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN), cette bataille se déroule dans la capitale, Alger, et devient rapidement un symbole des luttes urbaines modernes. Cette période intense révèle les enjeux humains, politiques et stratégiques d'un conflit qui continue de marquer la mémoire collective.

Contexte Historique

La Guerre d’Algérie : Un Conflit Déjà Enraciné

Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, alors colonie française. Les tensions montent dans les grandes villes, où la répression française et les actions du FLN s'intensifient.

Alger : Une Ville sous Haute Tension

En 1957, Alger est un foyer de contestation et de violence. Le FLN y multiplie les attentats, cherchant à affaiblir l’administration coloniale française et à mobiliser la population algérienne. La ville devient un champ de bataille, mêlant lutte armée, résistance civile et répression brutale.

Le Déroulement de la Bataille d'Alger

L’Intervention Militaire Française

Le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste sont déployés à Alger pour rétablir l’ordre. L’armée reçoit les pleins pouvoirs pour démanteler les réseaux du FLN dans la ville. Cette approche marque un tournant, remplaçant les forces de police par une gestion militaire.

Les Tactiques du FLN

Le FLN adopte une stratégie de guérilla urbaine, avec des attentats ciblés et des actions coordonnées. Les "bombes de la Casbah" deviennent tristement célèbres, illustrant la détermination des combattants à défier l’occupant.

Les Méthodes Controversées de la Répression

L’armée française met en place une politique de quadrillage strict, multipliant les contrôles, les arrestations et les interrogatoires. Cependant, l’utilisation systématique de la torture pour obtenir des informations suscite des condamnations internationales et divise l’opinion publique en France.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

Une Victoire Militaire Française

Après plusieurs mois de combats, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés, marquant une victoire militaire française. Pourtant, cette victoire est à double tranchant : elle nourrit la colère et le ressentiment de la population algérienne.

Une Guerre Médiatisée et Contestée

La bataille d’Alger attire l’attention internationale sur le conflit algérien. Les accusations de torture et les atteintes aux droits humains ternissent l’image de la France à l’étranger.

Un Épisode Déterminant pour l’Indépendance

Malgré sa défaite à Alger, le FLN gagne en légitimité sur la scène mondiale. La bataille révèle l’impossibilité d’une victoire durable par la force et contribue à accélérer les négociations menant à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Un Tournant dans la Guerre d'Algérie

Le début de la bataille d’Alger en janvier 1957 représente un moment charnière dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Au-delà de ses aspects militaires, cet épisode met en lumière les dilemmes moraux, politiques et stratégiques auxquels la France et le FLN étaient confrontés. Plus qu’un simple affrontement, la bataille d’Alger illustre les tensions profondes d’une époque où la quête de liberté s’opposait à la volonté de maintenir un empire colonial.

Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, est née dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans. Sa naissance, à Domrémy en 1412, semble prédestiner une vie hors du commun. Cette jeune fille devenue chef de guerre et héroïne nationale incarne encore aujourd’hui le courage, la foi et la détermination face à l’adversité. Mais avant de devenir "la Pucelle d’Orléans", qu’en était-il de sa naissance et de son enfance dans un monde bouleversé ?

Le Contexte Historique

Une France Fragmentée

Au début du XVe siècle, la France est plongée dans le chaos de la guerre de Cent Ans, un conflit opposant le royaume de France et le royaume d’Angleterre. Les divisions internes, exacerbées par les querelles entre Armagnacs et Bourguignons, affaiblissent le pays.

Une Région en Pleine Tourmente

Le village de Domrémy, où Jeanne voit le jour, est situé en Lorraine, une région frontalière régulièrement touchée par les raids anglais et bourguignons. Malgré ces troubles, la foi catholique reste profondément ancrée dans la vie quotidienne des habitants.

La Naissance et l’Enfance de Jeanne

Une Famille Modeste mais Pieuse

Jeanne d’Arc naît vers 1412 dans une famille de paysans aisés. Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Isabelle Romée, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de piété et d’amour du prochain.

Un Enfant Marqué par la Foi

Très tôt, Jeanne se distingue par sa ferveur religieuse. Elle fréquente régulièrement l’église du village, participant aux offices et priant avec une dévotion exceptionnelle pour son âge.

L’Éveil d’une Mission

Une Enfance Simple mais Visionnaire

Bien que rien ne laisse présager son destin, Jeanne aurait entendu dès l’âge de 13 ans des voix célestes, celles des saints Michel, Catherine et Marguerite. Ces messages divins marquent le début de sa mission : délivrer la France de l’occupation anglaise et rétablir le roi Charles VII sur le trône.

Une Enfance Transcendant l’Histoire

L’enfance de Jeanne reste entourée de mystère, alimentant les récits et légendes qui ont contribué à en faire un personnage mythique. Ce mélange de simplicité et de transcendance continue de captiver historiens et écrivains.

Une Naissance pour l’Histoire de France

La naissance de Jeanne d’Arc, au cœur d’un village isolé de la Lorraine, marque le début d’une vie extraordinaire qui changera le cours de l’histoire de France. Symbole de la résistance et de l’espoir, Jeanne transcende les siècles comme une figure de courage et de foi. Son parcours, depuis sa modeste naissance jusqu’à son rôle dans la libération d’Orléans, demeure une source d’inspiration universelle.

Le massacre de Grenade est un événement historique tragique qui continue de résonner à travers les siècles. Marqué par une violence inouïe et des tensions politiques, cet épisode met en lumière les complexités de la cohabitation culturelle, religieuse et ethnique dans une région autrefois réputée pour sa richesse et sa diversité. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette tragédie, en mettant l’accent sur les leçons qu’elle peut offrir au monde contemporain.

Contexte historique et tensions sous-jacentes

Grenade, un carrefour de civilisations

Grenade, située au sud de l’Espagne, était au Moyen Âge un centre culturel et économique de premier plan. Sous le règne des Nasrides, la ville avait prospéré grâce à la coexistence relative entre les musulmans, les chrétiens et les juifs.

Les fractures religieuses et politiques

L’expansion de la Reconquista menée par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle a exacerbé les tensions religieuses. L’annexion du royaume de Grenade en 1492 a marqué la fin d’un équilibre fragile, conduisant à une marginalisation progressive des populations musulmanes et juives.

Déroulement du massacre

Les prémices de la révolte

En 1499, les autorités catholiques ont imposé une politique agressive de conversion forcée des musulmans au christianisme, générant des frustrations croissantes. Ces pressions ont provoqué des révoltes, notamment dans les Alpujarras et d'autres zones de Grenade.

L'éclatement de la violence

Le massacre de Grenade proprement dit s’est déroulé dans un climat de répression brutale. Les soldats royaux ont investi des quartiers musulmans, commettant des massacres indiscriminés pour réprimer toute forme de résistance.

Conséquences et héritage historique

Un impact humain dévastateur

Le massacre a conduit à la mort de milliers de personnes et à l’exil massif des populations musulmanes. Les familles restées sur place ont souvent été contraintes de se convertir ou de vivre dans des conditions de discrimination extrême.

Une leçon pour l’avenir

L’événement a laissé une empreinte durable dans l’histoire espagnole, alimentant les débats sur la tolérance religieuse et les conséquences des politiques d’exclusion.

Héritage sanglant : retour sur le massacre de Grenade

Le massacre de Grenade illustre les dangers de l’intolérance et des politiques d’assimilation forcée. Cet épisode, bien que tragique, sert également de rappel puissant de la nécessité de préserver la diversité et le dialogue entre les cultures. Aujourd’hui, comprendre ce passé douloureux peut contribuer à bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel.

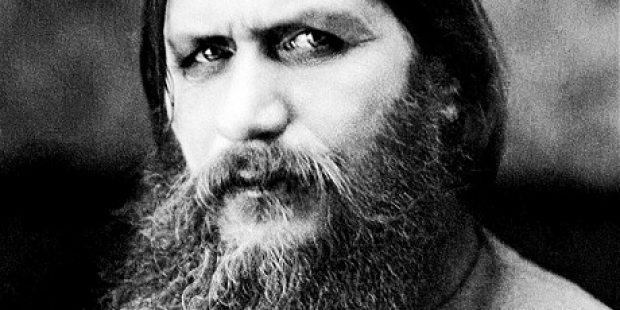

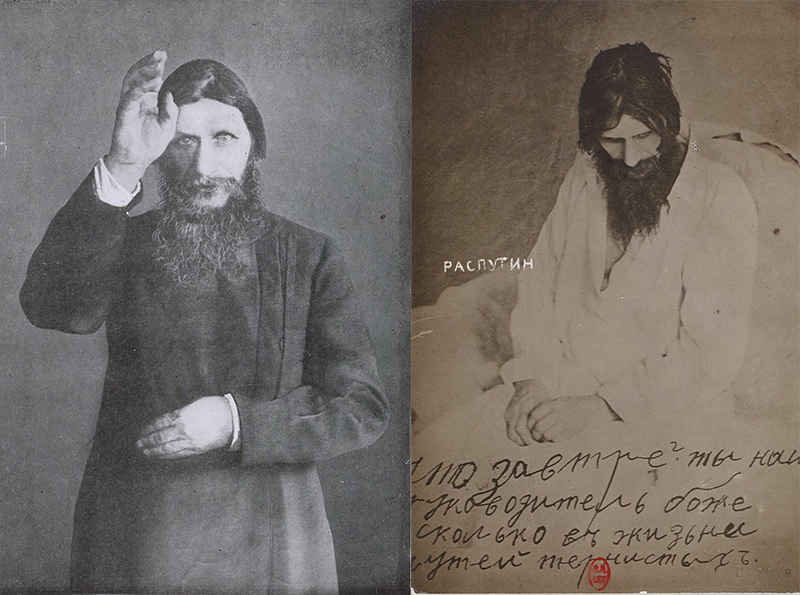

Le 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, figure énigmatique et controversée de la Russie impériale, est assassiné à Saint-Pétersbourg. Proche de la famille impériale, Raspoutine suscitait autant d’admiration que de haine, en raison de son influence sur le tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra. Son meurtre, orchestré par un groupe d’aristocrates, reste l’un des événements les plus marquants et mystérieux de l’histoire russe. Cet article revient sur les circonstances de cet assassinat, ses motivations et son impact sur l’Empire russe.

Raspoutine : Un Homme de Mystères

Une Ascension Improbable

Né en 1869 dans un village sibérien, Grigori Raspoutine mène une vie de paysan avant de se tourner vers la religion et le mysticisme. Doué d’un charisme exceptionnel, il acquiert une réputation de guérisseur et finit par attirer l’attention de la famille impériale en 1905.

Une Influence Contestée à la Cour

Raspoutine devient un conseiller spirituel de l’impératrice Alexandra, qui croit fermement en sa capacité à soigner son fils Alexis, atteint d’hémophilie. Son influence grandissante sur les affaires politiques et ses mœurs douteuses provoquent une méfiance et une hostilité croissantes parmi les aristocrates et les politiques.

Le Complot contre Raspoutine

Les Motivations des Conspirateurs

Un groupe d’aristocrates, dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, voit en Raspoutine une menace pour la stabilité de l’Empire russe. Ils l’accusent de manipuler la famille impériale et d’affaiblir l’autorité du tsar.

La Nuit de l’Assassinat

Le 30 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais de Ioussoupov sous prétexte d’une soirée. Là, il est empoisonné avec du cyanure dissimulé dans des pâtisseries. Cependant, le poison semble inefficace, ce qui pousse les conspirateurs à lui tirer dessus. Malgré cela, Raspoutine tente de fuir, mais est rattrapé, battu et finalement jeté dans la rivière Moïka, où il succombe à la noyade.

Les Conséquences d’un Meurtre

L’Échec d’un Complot Politique

Bien que les conspirateurs espéraient affaiblir l’influence impériale en éliminant Raspoutine, son assassinat a eu l’effet inverse. L’impératrice Alexandra, dévastée, se referma davantage sur elle-même, tandis que la popularité du tsar continua de décliner.

Une Russie en Pleine Tourmente

Moins d’un an après la mort de Raspoutine, la révolution éclate en Russie, entraînant la chute de la monarchie et l’exécution de la famille impériale. L’assassinat de Raspoutine symbolise les tensions internes qui précédaient la fin de l’Empire russe.

Un Personnage et un Mythe

Une Figure Controversée

Pour certains, Raspoutine est un manipulateur opportuniste ayant exploité la crédulité de la famille impériale. Pour d’autres, il est un bouc émissaire, accusé à tort de tous les maux de la cour.

Une Légende Durable

L’histoire de Raspoutine a inspiré d’innombrables livres, films et chansons, alimentant sa légende de moine mystique et insaisissable. Son assassinat, entouré de mystères et de récits contradictoires, continue de fasciner historiens et grand public.

La Fin Tragique d’un Mystique Influent

L’assassinat de Grigori Raspoutine marque la fin d’une époque où la monarchie russe vacillait sous le poids de ses contradictions et de ses erreurs. Mystique pour les uns, manipulateur pour les autres, Raspoutine incarne une figure complexe dont l’élimination n’a fait qu’accélérer la chute de l’Empire russe.

Jeanne Antoinette Poisson, connue sous le nom de Madame de Pompadour, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire française. Née en 1721, elle devient la favorite officielle du roi Louis XV, influençant non seulement la cour de Versailles, mais aussi les arts, la politique et la culture de son époque. Cet article explore son parcours extraordinaire, ses contributions majeures et son rôle dans l’histoire de France.

Les Origines Modestes d’une Femme Ambitieuse

Une Jeunesse Prometteuse

Jeanne Antoinette Poisson naît le 29 décembre 1721 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son éducation est soignée, grâce au soutien financier d’un riche protecteur, ce qui lui permet de développer ses talents en arts, musique et conversation, des qualités essentielles pour briller à la cour.

Un Mariage Stratégique

En 1741, elle épouse Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles, un mariage qui renforce sa position sociale. C’est durant cette période qu’elle fréquente les salons parisiens, où elle se fait remarquer pour son esprit vif et sa beauté.

La Rencontre avec Louis XV

Une Entrée à la Cour

En 1745, Jeanne attire l’attention du roi Louis XV lors d’un bal masqué. Séduit par son charme et son intelligence, le roi la fait installer à Versailles. Rapidement, elle obtient le titre de marquise de Pompadour, officialisant son rôle de favorite royale.

Une Favorite Pas Comme les Autres

Contrairement à d’autres favorites, Madame de Pompadour ne se limite pas à une relation sentimentale. Elle devient une confidente et conseillère politique du roi, influençant des décisions importantes, notamment dans les affaires diplomatiques et culturelles.

Une Protectrice des Arts et des Lettres

Une Mécène Incontournable

Madame de Pompadour est une grande protectrice des arts. Elle soutient des artistes tels que François Boucher et des philosophes comme Voltaire. Son goût pour l’architecture et le design se manifeste dans la construction de bâtiments emblématiques, comme le Petit Trianon.

L’Art de Vivre à la Française

Sous son influence, le style rococo atteint son apogée. Elle favorise le développement des manufactures royales, notamment celle de Sèvres, qui produit des porcelaines luxueuses. Sa passion pour l’élégance et l’innovation contribue à façonner l’image raffinée de la cour de Versailles.

Une Figure Contestée

Les Critiques et la Jalousie

Madame de Pompadour ne fait pas l’unanimité à la cour. Issue de la bourgeoisie, elle est souvent critiquée par l’aristocratie, qui lui reproche son ascension fulgurante et son influence sur le roi. Malgré cela, elle maintient sa position grâce à sa finesse et à son sens politique.

Un Rôle Politique Controversé

Bien qu’elle ne soit pas officiellement impliquée dans le gouvernement, son rôle de conseillère suscite des débats. Certains la blâment pour des décisions militaires ou économiques, tandis que d’autres saluent son pragmatisme et son soutien aux Lumières.

Le Déclin et l’Héritage

Les Dernières Années

Madame de Pompadour souffre de problèmes de santé dans ses dernières années. Elle meurt en 1764 à l’âge de 42 ans, laissant Louis XV profondément attristé. Son décès marque la fin d’une époque, mais son influence perdure.

Une Héritière des Lumières

Son mécénat et son rôle à la cour ont façonné une partie de l’héritage culturel français. Aujourd’hui encore, elle est reconnue comme une figure emblématique de l’art, de la mode et de la diplomatie du XVIIIe siècle.

La Favorite qui Changea Versailles

Jeanne Antoinette Poisson, dite Madame de Pompadour, incarne l’intelligence et l’élégance à la cour de Louis XV. Par son ascension exceptionnelle et son impact durable sur les arts et la politique, elle reste une figure incontournable de l’histoire française.

Durant l’Occupation allemande, le régime de Vichy a mis en place un vaste réseau de renseignement et d’espionnage pour lutter contre la Résistance et asseoir son autorité sous le contrôle de l’Allemagne nazie. Derrière cette collaboration se cachent des mécanismes complexes, mêlant surveillance, infiltrations et manipulation. Cet article dévoile les rouages de cet espionnage, ses acteurs, et ses conséquences sur l’histoire de la France.

Le cadre politique et historique de Vichy

Un régime sous influence allemande

En 1940, l’armistice divise la France en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne et une zone libre sous le contrôle du régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, s’engage dans une collaboration active avec l’occupant, espérant préserver une partie de sa souveraineté.

L’importance du renseignement

Face à la montée des réseaux résistants, Vichy déploie des efforts considérables pour identifier, infiltrer et neutraliser ces mouvements. Ces actions s’inscrivent dans une volonté de maintenir l’ordre intérieur, mais aussi de répondre aux exigences de l’Allemagne.

Les acteurs de l’espionnage sous Vichy

Les services de renseignement français

Plusieurs institutions participent à la collecte d’informations :

- Les Renseignements Généraux (RG) : spécialisés dans la surveillance des citoyens et des activités politiques.

- La Milice française : organisation paramilitaire créée en 1943 pour traquer les résistants et collaborer avec la Gestapo.

- La Police spéciale : dédiée à la surveillance et à la répression des activités clandestines.

Les agents infiltrés et les informateurs

Le régime de Vichy recrute des informateurs parmi la population, souvent motivés par l’argent, la peur ou des convictions idéologiques. Ces agents infiltrent les réseaux résistants pour fournir des renseignements aux autorités.

Les outils et méthodes utilisés

L’infiltration et les agents doubles

Les agents de Vichy utilisent des stratégies d’infiltration pour s’intégrer dans les réseaux de Résistance. Une fois à l’intérieur, ils transmettent des informations permettant des arrestations massives.

Les écoutes et la surveillance technologique

Avec l’aide des Allemands, Vichy met en place des systèmes d’écoutes téléphoniques et intercepte les communications pour identifier les bases et les opérations des résistants.

La torture et les interrogatoires sous Vichy

Les informations obtenues par l’espionnage sont souvent confirmées par des interrogatoires violents menés par la police de Vichy ou la Gestapo.

Les conséquences pour la Résistance et la société

L’impact sur les réseaux résistants

Les opérations de renseignement conduisent à des vagues d’arrestations, des démantèlements de réseaux entiers et l’exécution de nombreux résistants.

La peur et la méfiance généralisées

La présence d’informateurs dans les villages et les villes crée un climat de méfiance parmi la population, paralysant parfois les initiatives des résistants.

Après la guerre : révélations et jugements

Les procès des collaborateurs

Après la Libération, de nombreux membres des services de renseignement de Vichy sont jugés. Certains sont condamnés pour trahison, tandis que d’autres réussissent à échapper à la justice.

L’ouverture des archives

Les archives déclassifiées après la guerre révèlent l’ampleur de l’espionnage sous Vichy, ainsi que les méthodes brutales utilisées pour maintenir le contrôle.

L’Héritage Obscur de Vichy

L’espionnage sous le régime de Vichy est une page sombre de l’histoire de la France. Il illustre les compromis et les trahisons d’un gouvernement collaborant avec un occupant oppressif. Les ombres de ces réseaux de renseignement rappellent les dilemmes éthiques auxquels les sociétés peuvent être confrontées en période de crise.

En 1894, la France est secouée par une affaire judiciaire et politique qui deviendra l’un des plus grands scandales de son histoire : l’affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l’armée française, est accusé de haute trahison pour avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’Allemagne. Rapidement, l’affaire dépasse le simple cadre juridique pour cristalliser les tensions sociales, politiques et religieuses du pays. Retour sur cet événement marquant et ses répercussions durables.

Les Débuts de l'Affaire Dreyfus

Une France sous Tensions

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine instabilité politique, marquée par la rivalité avec l’Allemagne depuis la défaite de 1870 et par une montée de l’antisémitisme, exacerbée par des scandales financiers et des tensions religieuses.

L’Arrestation d’Alfred Dreyfus

En octobre 1894, un document compromettant, appelé le "bordereau", est découvert dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris. Bien que les preuves soient minces, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est rapidement accusé. L’armée voit en lui un bouc émissaire idéal.

Le Procès et la Dégradation

Un Jugement Expéditif

En décembre 1894, malgré une enquête bâclée et des preuves contestables, Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l’île du Diable, en Guyane. La décision repose sur des préjugés antisémites et des documents forgés.

Une Dégradation Humiliante

Le 5 janvier 1895, Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l’École militaire à Paris. Cet événement, destiné à symboliser la trahison, deviendra un moment emblématique de l’injustice subie par Dreyfus.

La Lutte pour la Vérité

Le Rôle d’Émile Zola

En 1898, l’écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J’accuse...! dans le journal L’Aurore. Il y dénonce l’injustice faite à Dreyfus et les manœuvres de l’armée pour dissimuler la vérité. Ce texte marque un tournant dans l’affaire, mobilisant l’opinion publique.

Un Mouvement Divisé

L’affaire divise profondément la France entre "dreyfusards", qui soutiennent la réhabilitation de Dreyfus, et "antidreyfusards", qui défendent l’honneur de l’armée. Cette fracture reflète des clivages politiques, religieux et sociaux.

La Réhabilitation de Dreyfus

Une Vérité Longue à Émerger

Après des années de combats juridiques et politiques, de nouvelles preuves disculpent Alfred Dreyfus. En 1899, il est gracié, mais il faudra attendre 1906 pour que sa condamnation soit annulée et qu’il soit réintégré dans l’armée.

Un Héritage Durable

L’affaire Dreyfus met en lumière les dangers de l’antisémitisme et du nationalisme aveugle. Elle conduit à des réformes importantes dans la société française, notamment en matière de justice et de laïcité.

Entre Injustice et Division

Le scandale Dreyfus reste un symbole de l’injustice et de la lutte pour la vérité. Cette affaire a profondément marqué la France, révélant ses divisions internes tout en contribuant à son évolution vers une société plus juste. Elle demeure un rappel puissant des dangers des préjugés et de l’intolérance.

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont arrêtés à Paris et en région parisienne lors d’une opération massive connue sous le nom de "Rafle du Vélodrome d’Hiver" ou "Rafle du Vel’ d’Hiv". Orchestrée par les autorités françaises sous la pression de l’occupant nazi, cette tragédie reste un symbole de la collaboration et de la déportation des juifs en France. Retour sur cet événement marquant et ses conséquences historiques.

Contexte et Préparatifs

L’Occupation et la Collaboration

En 1942, la France est divisée entre la zone occupée par l’Allemagne et la zone libre sous le régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, collabore activement avec les nazis, adoptant des lois antisémites et participant à la déportation des juifs.

L’Opération "Vent Printanier"

La rafle du Vel’ d’Hiv est décidée en juin 1942 par les autorités nazies, avec l’appui du régime de Vichy. L’objectif : arrêter un maximum de juifs étrangers résidant en France, en vue de leur déportation vers les camps d’extermination.

Les Journées de la Rafle

Des Arrestations Massives

Au petit matin du 16 juillet 1942, plus de 4 500 policiers et gendarmes français commencent les arrestations. Les familles juives sont arrachées à leur domicile, parfois dénoncées par des voisins. En deux jours, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, sont arrêtées.

Un Internement au Vélodrome d’Hiver

Une grande partie des personnes arrêtées est entassée dans le Vélodrome d’Hiver, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Les conditions de détention y sont épouvantables : surpopulation, chaleur étouffante, absence de nourriture et d’hygiène.

La Déportation et ses Conséquences

Vers les Camps de la Mort

Après plusieurs jours d’internement, les victimes sont transférées vers des camps de transit comme Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, avant d’être déportées à Auschwitz. La quasi-totalité des personnes raflées ne reviendra jamais.

Une France Meurtrie

La rafle du Vel’ d’Hiv laisse une cicatrice profonde dans l’histoire française. Cet épisode symbolise l’ampleur de la collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie.

Mémoire et Reconnaissance

Le Silence et la Mémoire

Après la guerre, cet événement est longtemps resté un sujet tabou. Ce n’est qu’en 1995, dans un discours historique, que le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l’État français dans la rafle.

Des Hommages Nationaux

Aujourd’hui, des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Le Vélodrome d’Hiver, détruit en 1959, est remplacé par des monuments et plaques en souvenir de cette tragédie.

Une Mémoire Indélébile

La rafle du Vel’ d’Hiv reste un épisode sombre et douloureux de l’histoire de France. Elle rappelle l’importance de la mémoire collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Ce devoir de mémoire est essentiel pour honorer les victimes et transmettre les leçons du passé aux générations futures.

Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la Guerre d’Indochine, un conflit qui oppose la France aux forces indépendantistes vietnamiennes menées par le Viet Minh. Ce conflit, qui s’inscrit dans le contexte global de la décolonisation et de la montée des tensions idéologiques après la Seconde Guerre mondiale, est un tournant décisif pour l’histoire du Vietnam et des empires coloniaux. Cet article revient sur les causes profondes de cette guerre, son déclenchement et les premières étapes de l’affrontement.

Contexte historique : la situation en Indochine avant 1946

La domination coloniale française

Depuis la fin du XIXᵉ siècle, l’Indochine française regroupait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La colonisation, marquée par une exploitation économique intense et des inégalités sociales, avait suscité des mouvements de résistance dès le début du XXᵉ siècle.

La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine fut occupée par le Japon, affaiblissant l’autorité française. Après la capitulation japonaise en 1945, le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, proclama l’indépendance du Vietnam, créant une situation de confrontation avec la France, désireuse de rétablir son autorité coloniale.

Le déclenchement du conflit : décembre 1946

Les tensions grandissantes

À la fin de 1946, les négociations entre la France et le Viet Minh échouèrent. La France souhaitait une autonomie limitée pour le Vietnam au sein de l’Union française, tandis que le Viet Minh exigeait une indépendance totale. Les tensions s’intensifièrent à Hanoi, où des incidents violents éclatèrent entre les deux camps.

Le bombardement de Haiphong

En novembre 1946, un affrontement dans le port de Haiphong conduisit à un bombardement massif par la marine française, causant des milliers de morts parmi la population vietnamienne. Cet événement marqua un point de non-retour et alimenta la colère du Viet Minh.

Le 19 décembre 1946 : le début des hostilités

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, le Viet Minh lança une attaque surprise contre les positions françaises à Hanoi. Ce soulèvement armé marqua le début officiel de la guerre d’Indochine, qui allait durer près de huit ans.

Les enjeux du conflit : indépendance et idéologies

Un combat pour l’indépendance nationale

Pour le Viet Minh, cette guerre était avant tout une lutte pour libérer le pays du joug colonial. Elle s’inscrivait dans une aspiration plus large des peuples colonisés à l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale.

Une guerre dans un contexte global

Le conflit prit rapidement une dimension idéologique. Soutenu par l’Union soviétique et la Chine communiste, le Viet Minh devint un acteur clé de la lutte entre le bloc occidental et le bloc communiste. Pour la France, la guerre en Indochine s’inscrivait dans la défense de son empire et la lutte contre l’expansion du communisme en Asie.

Les premières étapes de la guerre

La stratégie du Viet Minh

Face à une armée française mieux équipée, le Viet Minh adopta une stratégie de guerre asymétrique, combinant guérilla et mobilisation de la population. Cette approche s’appuyait sur une connaissance approfondie du terrain et une détermination sans faille.

La réponse française

La France, de son côté, déploya d’importants moyens militaires pour tenter de reprendre le contrôle des zones occupées par le Viet Minh. Cependant, elle se heurta rapidement à une résistance acharnée et à des difficultés logistiques dans un territoire vaste et complexe.

Conséquences immédiates du déclenchement

Un conflit qui s’enlise

Dès les premières années, la guerre d’Indochine s’annonça comme un conflit long et coûteux. Les pertes humaines et financières s’accumulèrent des deux côtés, sans qu’aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif.

Une implication internationale croissante

Le déclenchement de la guerre attira l’attention des puissances internationales, notamment les États-Unis, préoccupés par la montée du communisme en Asie. Bien qu’initialement en retrait, leur soutien à la France allait croissant au fil des années.

Les origines d’un conflit majeur

Le déclenchement de la guerre d’Indochine en 1946 marqua le début d’un conflit complexe, mêlant luttes d’indépendance, rivalités idéologiques et enjeux géopolitiques. Si les premières années furent marquées par une intensité militaire croissante, le conflit allait profondément transformer l’histoire du Vietnam et annoncer de nouvelles dynamiques dans la décolonisation mondiale.

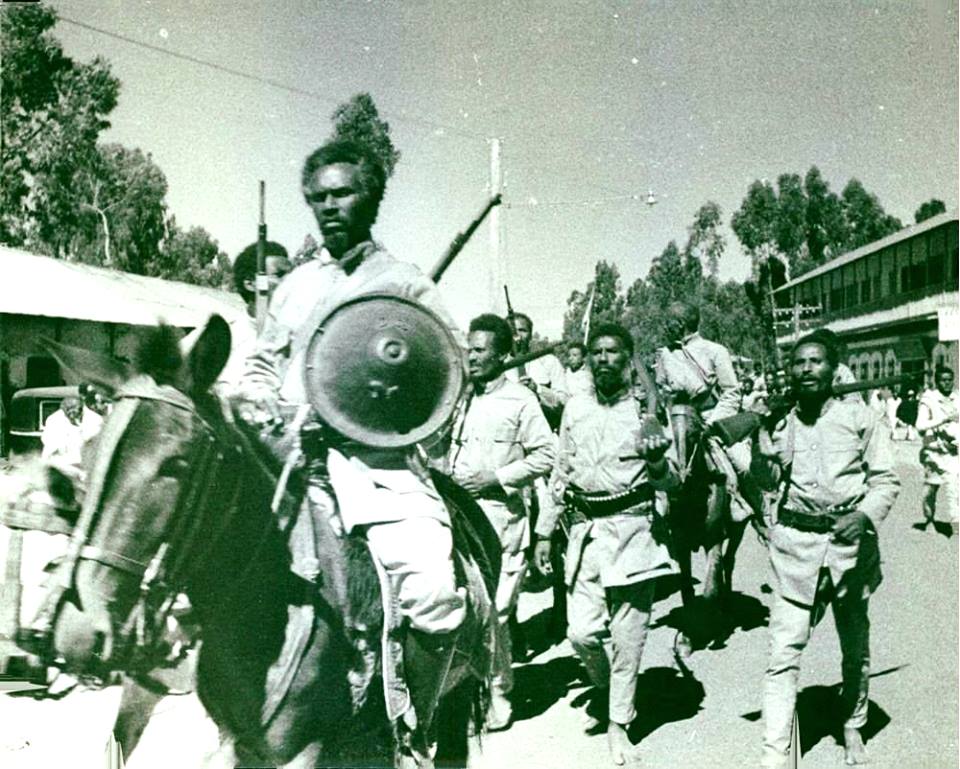

Le 3 octobre 1935, l’Italie fasciste de Benito Mussolini envahissait l’Éthiopie, un acte qui violait ouvertement les principes de paix et de coopération internationale. Face à cette agression, la Société des Nations (SDN) adopta des sanctions économiques contre l’Italie. Ce moment crucial illustre à la fois la volonté d’agir pour la paix et les limites d’une organisation internationale naissante. Revenons sur les événements, les sanctions décrétées et leurs répercussions.

Contexte historique : l’Éthiopie, cible de l’expansion italienne

Les ambitions coloniales de Mussolini

Depuis son arrivée au pouvoir en 1922, Mussolini cherchait à redonner à l’Italie une place dominante sur la scène mondiale. L’invasion de l’Éthiopie, dernier État africain indépendant, s’inscrivait dans son projet de créer un nouvel empire colonial.

Une guerre préparée de longue date

L’Italie avait déjà tenté de conquérir l’Éthiopie à la fin du XIXᵉ siècle, mais la défaite à la bataille d’Adoua (1896) restait une humiliation nationale. En 1935, Mussolini mobilisa une armée massive, justifiant l’invasion par des prétextes territoriaux et des tensions frontalières.

La réponse de la Société des Nations : des sanctions inédites

Une condamnation unanime

En tant que membre de la Société des Nations, l’Italie était tenue de respecter le pacte garantissant la souveraineté des États membres. L’agression contre l’Éthiopie fut immédiatement dénoncée par la SDN, qui qualifia cet acte de violation flagrante du droit international.

Les sanctions économiques

Le 7 octobre 1935, la SDN décréta une série de sanctions économiques contre l’Italie :

-Interdiction des exportations vers l’Italie, notamment de biens stratégiques comme le fer, le charbon et le caoutchouc.

- Blocage des crédits internationaux destinés à financer l’effort de guerre italien.

- Suspension des échanges commerciaux avec les membres de la SDN.

Cependant, des ressources cruciales comme le pétrole ne furent pas incluses dans les sanctions, limitant leur efficacité.

Les limites des sanctions et leurs conséquences

Un échec de la dissuasion

Malgré ces sanctions, l’Italie poursuivit son invasion, capturant Addis-Abeba en mai 1936 et annexant officiellement l’Éthiopie. Le manque d’unité des grandes puissances, comme la France et le Royaume-Uni, affaiblit les mesures. Par crainte de pousser Mussolini dans les bras d’Hitler, elles hésitèrent à adopter des mesures plus strictes.

Une défaite pour la SDN

L’incapacité de la SDN à empêcher l’annexion de l’Éthiopie mit en lumière ses faiblesses structurelles. Dépourvue de forces armées et dépendante de la coopération de ses membres, elle ne put contraindre l’Italie à respecter ses engagements.

Les répercussions internationales

Une montée des tensions en Europe

La faiblesse de la SDN face à l’Italie envoya un signal inquiétant à d’autres régimes autoritaires, notamment l’Allemagne nazie. Adolf Hitler en profita pour intensifier ses ambitions territoriales, convaincu que les démocraties européennes manquaient de volonté d’agir.

La question éthiopienne

Bien que l’Éthiopie ait été annexée, l’empereur Hailé Sélassié continua de plaider la cause de son pays. Son discours à la SDN en juin 1936 fut un appel à la justice et un avertissement sur les dangers de l’inaction internationale face à l’agression.

Un héritage complexe : les leçons de l’Éthiopie

Les limites de la diplomatie collective

L’épisode éthiopien souligna l’importance d’une coopération internationale forte, mais aussi les obstacles posés par les intérêts nationaux divergents. Ce fut une leçon amère pour la SDN, dont l’efficacité fut remise en question.

Un précédent pour les institutions futures

L’échec de la SDN à empêcher l’invasion de l’Éthiopie renforça la volonté de créer des structures internationales plus robustes après la Seconde Guerre mondiale, comme l’Organisation des Nations unies (ONU).

Un défi pour la Société des Nations

La décision de la Société des Nations de sanctionner l’Italie après l’invasion de l’Éthiopie fut une première tentative de défense collective du droit international. Toutefois, son incapacité à faire respecter ces sanctions souligna les limites d’une organisation sans moyens coercitifs. Cet épisode marqua un tournant dans l’histoire des relations internationales et reste un rappel des défis de la coopération mondiale face à l’agression.

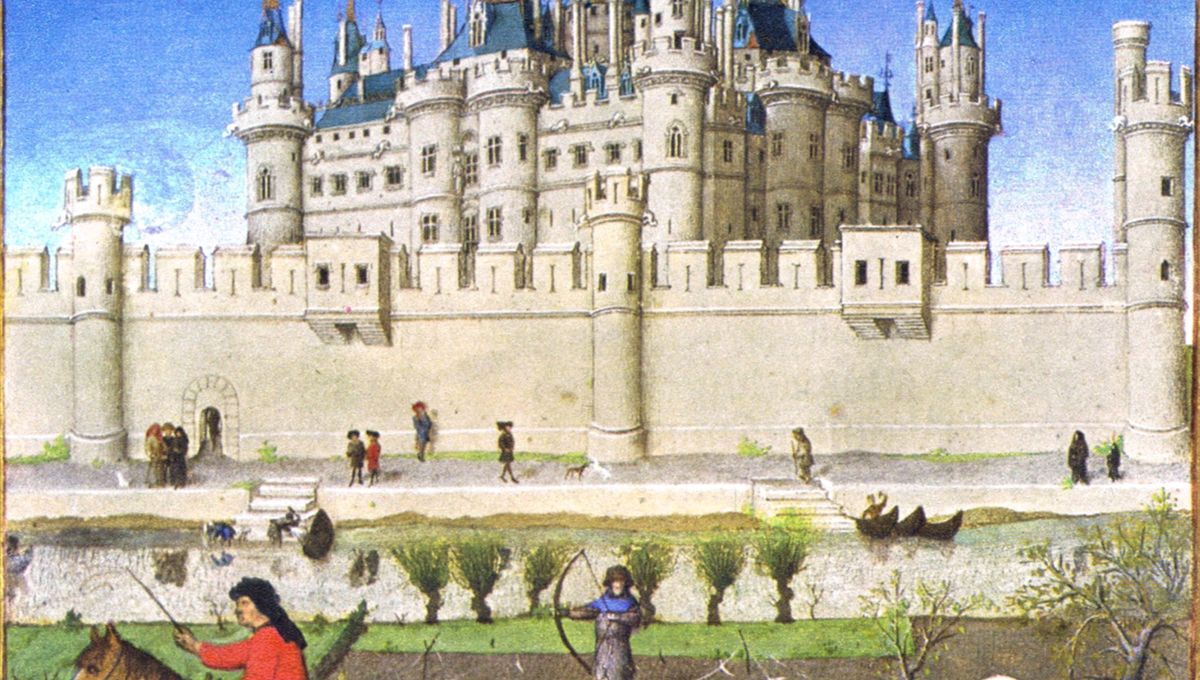

Le Louvre, véritable symbole de la culture et de l’histoire française, est aujourd’hui l’un des musées les plus visités au monde. Mais avant de devenir cet écrin d’art accessible à tous, il fut un palais royal, témoin des grandes transformations de la société. Son ouverture au public, le 10 août 1793, incarna un tournant décisif dans l’histoire de l’art et de la démocratisation culturelle. Explorons les origines de ce lieu mythique et la révolution qu’a représentée son ouverture au peuple.

Le Louvre avant le musée : une histoire royale

Un palais chargé d’histoire

Construit initialement comme une forteresse médiévale sous Philippe Auguste au XIIᵉ siècle, le Louvre évolue au fil des siècles pour devenir un majestueux palais royal. Sous François Ier, il se transforme en résidence et accueille les premières grandes collections d’art, notamment la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci.

Un symbole de pouvoir et de raffinement

Les rois de France enrichissent continuellement le Louvre. Louis XIV y ajoute des œuvres prestigieuses avant de déplacer la cour à Versailles. Ce départ marque une transition : le Louvre devient un espace davantage consacré à l’art qu’au pouvoir.

L’ouverture au peuple : une révolution culturelle

Le contexte révolutionnaire

La Révolution française bouleverse les institutions et les symboles de l’ancien régime. En 1793, la République décide de transformer le Louvre en musée national, accessible à tous. Cette décision reflète une volonté de mettre le patrimoine artistique au service du peuple, brisant ainsi les barrières sociales qui en restreignaient l’accès.

Une première exposition ambitieuse

Le 10 août 1793, le Musée central des arts ouvre ses portes avec environ 500 œuvres provenant des collections royales et d’églises. Pour la première fois, les citoyens français, quelles que soient leurs origines, peuvent admirer des trésors jusqu’alors réservés à une élite. Ce geste marque un moment clé dans la démocratisation de l’art.

Le Louvre aujourd’hui : un musée universel

Une collection exceptionnelle

Avec près de 38 000 œuvres exposées, le Louvre est un véritable trésor de l’humanité. Il abrite des pièces emblématiques telles que la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, ou encore la Joconde. Chaque galerie invite les visiteurs à voyager à travers les civilisations, de l’Égypte antique à l’Europe classique.

Une accessibilité renforcée

Loin de se limiter à une élite culturelle, le Louvre s’efforce d’attirer des publics variés grâce à des expositions temporaires, des visites guidées et des programmes éducatifs. L’institution se modernise également, notamment avec l’ouverture de la Pyramide en 1989 et des espaces numériques permettant une exploration virtuelle.

Un symbole de la démocratisation culturelle

Un lieu de convergence

Chaque année, des millions de visiteurs venus du monde entier franchissent les portes du Louvre, faisant de ce musée un carrefour des cultures. Sa vocation universelle est un écho à l’idéal révolutionnaire qui a guidé son ouverture.

Un héritage en constante évolution

Le Louvre est bien plus qu’un musée ; il est un espace vivant où l’histoire, l’art et la modernité se rencontrent. En célébrant à la fois le passé et l’avenir, il demeure un modèle pour d’autres institutions culturelles à travers le monde.

L’histoire fascinante du Louvre

L’ouverture du Louvre au peuple fut une révolution, non seulement pour la France, mais pour l’histoire de l’art dans son ensemble. Ce palais royal devenu temple de l’art incarne une volonté de rendre le patrimoine accessible à tous, sans distinction. Aujourd’hui encore, il reste un symbole puissant de la capacité de la culture à rapprocher les peuples et à enrichir nos vies.

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

Dans les sombres jours de l’hiver 1916, un événement choquant secoue la Russie impériale : la mort de Grigori Raspoutine. Cet homme, énigmatique et controversé, mystique adulé par certains et détesté par d'autres, avait gagné une influence immense à la cour des Romanov. Son assassinat brutal dans des circonstances rocambolesques est souvent vu comme le prélude à l’effondrement de la dynastie. Mais qui était réellement Raspoutine, et pourquoi sa mort a-t-elle autant marqué l'histoire ?

Raspoutine : Une Figure Mystique au Cœur de la Cour

Les origines modestes

Né en Sibérie dans une famille paysanne en 1869, Raspoutine mène une jeunesse simple avant de se tourner vers la religion. Il se forge une réputation de guérisseur et de mystique, attirant l’attention des élites.

L’ascension à la cour impériale

Raspoutine gagne la confiance de la tsarine Alexandra grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison sur le jeune tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. Cette proximité lui vaut une influence considérable sur la famille impériale, mais aussi de nombreux ennemis parmi l’aristocratie et les politiques.

Les Causes de Sa Chute

Une influence controversée

Aux yeux de beaucoup, Raspoutine incarne la décadence et la corruption de la cour impériale. Son influence sur la tsarine, notamment dans les affaires d’État, alimente les rumeurs et les critiques.

Un contexte révolutionnaire

En 1916, la Russie est en pleine crise. La guerre mondiale, les pénuries alimentaires et la montée des mouvements révolutionnaires plongent le pays dans le chaos. Raspoutine devient un bouc émissaire, accusé de contribuer à la déstabilisation du régime.

Un Assassinat Mystérieux

Le complot des aristocrates

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916, un groupe de conspirateurs dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch attire Raspoutine dans un piège. Ils l’invitent à un dîner dans le palais Moïka à Saint-Pétersbourg, prétendant célébrer une fête.

Les multiples tentatives de meurtre

Selon les récits, Raspoutine est empoisonné au cyanure, mais le poison n’a aucun effet visible. Les conspirateurs lui tirent ensuite dessus, mais il semble survivre. Finalement, il est battu, ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Neva.

L’Héritage de Raspoutine

Une mort entourée de mythes

Les circonstances de sa mort, mêlant poison, balles et noyade, ont nourri les légendes. Certains témoignages exagérés ont renforcé l’image d’un homme quasi surnaturel.

L’effondrement de la monarchie

Quelques mois après sa mort, la révolution de février 1917 éclate, entraînant l’abdication de Nicolas II et la fin de la dynastie Romanov. La mort de Raspoutine apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers soubresauts d’un régime en déclin.

La Fin Tragique d’un Homme de l’Ombre

La mort de Raspoutine symbolise l’effondrement d’une époque et l’émergence d’un nouveau chapitre pour la Russie. Mystique pour certains, manipulateur pour d’autres, il reste une figure énigmatique dont l’assassinat reflète les tensions extrêmes de la société russe à la veille de la révolution.

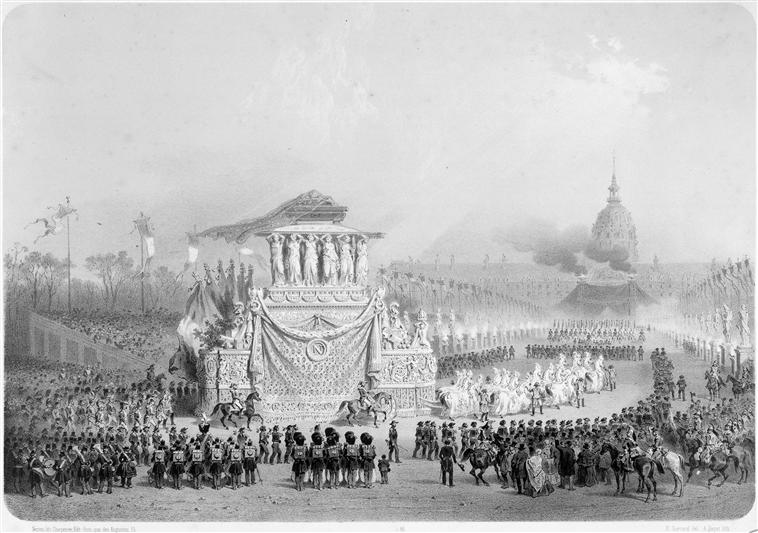

Le 15 décembre 1840, Paris vit un événement historique d'une rare intensité : le retour des cendres de Napoléon Bonaparte aux Invalides. Cet acte, à la fois politique, symbolique et émotionnel, marque la réconciliation d'une nation avec son passé impérial. Ce transfert, fruit d'un long processus diplomatique, est devenu une page mémorable de l'histoire de France. Revenons sur les grandes étapes et la portée de cet événement exceptionnel.

Un Contexte Historique Chargé

La volonté de Louis-Philippe

Le retour des cendres de Napoléon s'inscrit dans un contexte politique spécifique. En 1840, Louis-Philippe, roi des Français, cherche à unir la nation divisée en honorant une figure emblématique de l'histoire. Ce geste vise à apaiser les tensions entre les nostalgiques de l'Empire et les défenseurs de la Monarchie de Juillet.

L'exil sur l'île de Sainte-Hélène

Depuis sa mort en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon repose en terre étrangère. Les demandes de rapatriement de ses cendres s'étaient multipliées, symbolisant le désir de ramener l'empereur au cœur de sa patrie.

Le Voyage de Retour : Une Expédition Mémorable

L'exhumation à Sainte-Hélène

L'exhumation des cendres de Napoléon est effectuée avec un grand respect. En présence de représentants français et britanniques, son cercueil est ouvert, dévoilant un corps remarquablement conservé. Les cérémonies sur l'île marquent le début d'un voyage chargé d'émotion.

La traversée maritime

À bord de la frégate La Belle Poule, les restes de Napoléon entament leur long voyage vers la France. Le navire, accompagné de salves d'artillerie et d'honneurs militaires, devient le symbole flottant d'un retour triomphal.

L'Apothéose aux Invalides

Une arrivée triomphale à Paris

Le 15 décembre 1840, les cendres arrivent à Paris, accueillies par une foule immense et enthousiaste. Le cortège funèbre traverse la capitale, passant par des lieux emblématiques tels que l'Arc de Triomphe, avant de rejoindre les Invalides.

La cérémonie d'hommage

Lors d'une cérémonie solennelle, les cendres sont déposées dans un sarcophage monumental conçu par Louis Visconti. Ce tombeau, situé sous le dôme des Invalides, devient un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'empereur et une icône de la mémoire nationale.

Un Héritage Durable

La réhabilitation de Napoléon

Ce transfert des cendres contribue à réhabiliter l'image de Napoléon en France. Il incarne désormais l'unité nationale et l'esprit de grandeur qui ont marqué son règne.

Une commémoration permanente

Aujourd'hui encore, le tombeau de Napoléon reste l'un des sites historiques les plus visités de France, perpétuant le souvenir de cet événement marquant et du destin exceptionnel de l'empereur.

Le Retour Solennel

Le retour des cendres de Napoléon aux Invalides dépasse le simple acte funéraire : il s'agit d'une opération politique et culturelle majeure qui a réaffirmé le lien entre Napoléon et la France. Cet événement, chargé de symboles, illustre la façon dont un pays peut se réconcilier avec son passé pour construire son avenir.

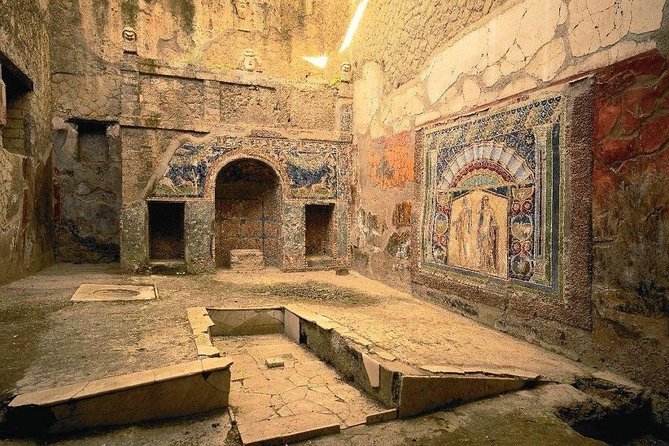

Enfouie sous des mètres de cendres volcaniques pendant des siècles, la ville d’Herculanum offre un témoignage poignant de la tragédie survenue en 79 après J.-C. lors de l’éruption du Vésuve. Parmi les nombreux trésors archéologiques découverts, la « Maison Squelette » se distingue par son mystère. Ce lieu, à la fois fascinant et macabre, livre des indices sur la vie, les peurs et les ultimes instants des habitants de cette cité antique. Cet article explore l’histoire de cette demeure singulière et ce qu’elle révèle sur ses occupants.

Herculanum et l’Éruption du Vésuve

Une Ville Ensevelie

Contrairement à sa voisine Pompéi, ensevelie sous une pluie de cendres volcaniques, Herculanum fut submergée par un flot de boue pyroclastique. Cette différence dans le mode de destruction a permis une conservation exceptionnelle des bâtiments, des objets, et même des restes humains.

Une Tragédie Humaine

Lors de l’éruption, les habitants d’Herculanum tentèrent de fuir ou de se réfugier, mais beaucoup furent surpris par la rapidité de l’événement. La Maison Squelette témoigne de ces instants tragiques, où des vies furent brusquement interrompues.

La Maison Squelette : Un Mystère Archéologique

Une Découverte Macabre

La Maison Squelette doit son nom à la découverte, en son sein, de restes humains, rares à Herculanum en raison de la chaleur extrême qui a calciné les corps. Ces squelettes témoignent d’un événement brutal, et leur disposition intrigue les archéologues.

Une Demeure Étrangement Préservée

Outre les restes humains, la maison est remarquable pour son état de conservation. Les fresques murales, les objets du quotidien et l’architecture témoignent de la vie prospère des classes aisées d’Herculanum. Cependant, la présence des squelettes dans ce lieu soulève des questions sur les circonstances de leur mort et sur leur décision de rester sur place.

Une Histoire Humaine Révélée

Qui étaient les Occupants ?

Les analyses des ossements révèlent des détails fascinants sur la vie des habitants. Certains squelettes montrent des signes de bonne santé et d’une alimentation variée, suggérant un statut social élevé. Mais d’autres, présentant des pathologies ou des marques de travail physique intense, pourraient appartenir à des esclaves ou à des travailleurs domestiques.

Une Fuite Interrompue

La disposition des corps laisse penser que ces individus étaient sur le point de fuir ou d’attendre des secours. Les archéologues suggèrent qu’ils auraient été piégés par l’intensité soudaine de la chaleur et des gaz toxiques, n’ayant pas eu le temps de s’échapper.

L’Héritage de la Maison Squelette

Un Témoignage Silencieux

La Maison Squelette est bien plus qu’une simple ruine. Elle raconte une histoire humaine, celle de personnes confrontées à l’inimaginable. Chaque fragment de squelette, chaque objet retrouvé, contribue à reconstituer le puzzle de leur existence.

Une Leçon pour l’Humanité

Ce lieu rappelle la fragilité de la vie face aux forces de la nature. Il invite également à réfléchir sur la manière dont les catastrophes révèlent les liens sociaux, les hiérarchies et les décisions prises dans des moments de crise.

L'Étrange Histoire Humaine

L’étrange histoire humaine de la Maison Squelette d’Herculanum nous plonge dans une époque où la vie s’est figée sous l’effet d’une catastrophe naturelle d’une ampleur inimaginable. Ce lieu, à la fois fascinant et poignant, reste un témoignage précieux de la vie quotidienne et des drames humains dans l’Antiquité. À travers les découvertes archéologiques, les habitants de cette maison continuent de raconter leur histoire, captivant les générations modernes et les invitant à tirer des leçons du passé.

Le mariage de Charles II le Chauve, roi de Francie occidentale, et d’Ermentrude d’Orléans en 842 marque un événement clé de l’histoire carolingienne. Bien plus qu’une simple union, ce mariage incarne une alliance stratégique visant à consolider le pouvoir royal et à stabiliser le royaume dans une période de bouleversements politiques et territoriaux. Cet article explore les origines de cette union, son contexte historique et ses répercussions pour le royaume franc.

Le Contexte Historique

Une Europe Divisée

Au IXe siècle, l’empire carolingien est en proie à de nombreuses divisions. Après la mort de Charlemagne, ses successeurs peinent à maintenir l’unité de l’empire face aux tensions internes et aux menaces extérieures, notamment les invasions vikings. Charles II, surnommé le Chauve, hérite de la Francie occidentale, un royaume instable et convoité.

Les Enjeux d’une Union

Dans ce contexte, le mariage de Charles II est une décision hautement stratégique. En épousant Ermentrude d’Orléans, issue d’une famille noble influente, Charles renforce sa légitimité et s’assure le soutien d’alliés puissants pour asseoir son autorité sur son royaume.

Charles II le Chauve et Ermentrude : Portraits Croisés

Charles II, un Roi en Lutte

Né en 823, Charles II est le petit-fils de Charlemagne et le fils de Louis le Pieux. Son règne est marqué par des luttes incessantes pour maintenir le contrôle de ses terres face à ses frères et autres prétendants. Malgré son surnom de "Chauve", qui reflète une possible calvitie prématurée ou un sobriquet ironique, Charles se distingue par sa persévérance et ses talents politiques.

Ermentrude, une Reine Respectée

Ermentrude d’Orléans, née en 830, est la fille d’Eudes d’Orléans, un comte influent. Sa noblesse et son éducation en font une épouse de choix pour Charles. En plus d’apporter une alliance précieuse, Ermentrude joue un rôle actif en tant que reine, notamment dans le soutien aux institutions religieuses.

Le Mariage et ses Conséquences

La Cérémonie

Le mariage de Charles et d’Ermentrude est célébré en 842, probablement dans une ambiance solennelle et entouré des grandes figures du royaume. Cette union symbolise la continuité dynastique et marque un moment d’unité dans un royaume fragmenté.

Une Descendance Prometteuse

De leur union naîtront plusieurs enfants, dont certains joueront un rôle clé dans la politique européenne. Leur fils Louis II, dit "le Bègue", succèdera à Charles et perpétuera la dynastie carolingienne. Leur descendance renforce ainsi le rôle central de leur lignée dans l’histoire médiévale.

L’Héritage de l’Union

Une Reine Engagée

Ermentrude n’est pas seulement une figure passive. Elle s’implique activement dans la vie religieuse du royaume, fondant ou soutenant plusieurs abbayes. Son rôle contribue à la consolidation de l’influence de l’Église dans la politique carolingienne.

Une Alliance Durable

Le mariage de Charles et Ermentrude représente une étape importante dans la stabilisation du pouvoir royal en Francie occidentale. Bien que leur règne soit ponctué de conflits, cette union permet de renforcer le réseau d’alliances qui soutient la monarchie carolingienne.

Une Alliance Stratégique au Cœur du Moyen Âge

Le mariage de Charles II le Chauve et d’Ermentrude d’Orléans est bien plus qu’un simple événement familial : il illustre la complexité des alliances politiques et dynastiques à l’époque carolingienne. Cette union, qui allie stratégie et continuité dynastique, a permis à Charles de consolider son règne dans une période de grandes turbulences. Leur héritage, tant politique que religieux, continue de témoigner de l’importance de cette union royale dans l’histoire médiévale européenne.

Abel Tasman, navigateur néerlandais du XVIIe siècle, occupe une place particulière dans l’histoire des explorations européennes. En 1642, il devient le premier Européen à poser les yeux sur les terres de la Nouvelle-Zélande, un territoire jusqu’alors inconnu des cartographes occidentaux. Cet article retrace le contexte de son voyage, les événements marquants de cette découverte et l’impact de son expédition sur la cartographie et l’histoire mondiale.

Le Contexte de l’Exploration de la Nouvelle-Zélande

L'Âge d’Or de l’Exploration Néerlandaise

Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) dominent les mers grâce à leur puissance navale et commerciale. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) finance de nombreuses expéditions dans le but de découvrir de nouvelles routes commerciales et d'explorer des territoires encore inconnus.

Les Mystères du « Grand Continent Austral »

À cette époque, les Européens croient en l’existence d’un vaste continent dans l’hémisphère sud, connu sous le nom de Terra Australis. L’expédition d’Abel Tasman, commanditée par la VOC, vise à localiser ce territoire supposé et à ouvrir de nouvelles voies commerciales pour les Néerlandais.

L’Expédition d’Abel Tasman

Un Voyage vers l’Inconnu

En août 1642, Abel Tasman quitte Batavia (actuelle Jakarta) avec deux navires, le Heemskerck et le Zeehaen. Après avoir exploré les côtes de la Tasmanie, qu’il nomme Terre de Van Diemen en l’honneur du gouverneur de Batavia, il se dirige plus au nord-est, atteignant les côtes de la Nouvelle-Zélande en décembre de la même année.

La Rencontre avec les Māori

Le 13 décembre 1642, Tasman et son équipage aperçoivent pour la première fois les rivages de la Nouvelle-Zélande. Ils jettent l’ancre dans une baie qu’ils baptisent Murderers' Bay (aujourd’hui Golden Bay) après un violent affrontement avec les Māori. Cette rencontre tragique, causée par des malentendus culturels, coûte la vie à plusieurs membres de l’équipage.

L’Héritage de la Découverte

Une Cartographie Transformée

Bien que Tasman n’ait pas exploré l’intérieur des terres, son expédition permet de cartographier pour la première fois les côtes occidentales et septentrionales de la Nouvelle-Zélande. Ses relevés enrichissent les connaissances géographiques européennes et inspirent les futurs explorateurs, comme James Cook, qui approfondira l’exploration de la région un siècle plus tard.

Un Impact à Long Terme

La découverte de la Nouvelle-Zélande par Tasman marque le début d’une histoire complexe entre les Européens et les populations autochtones, les Māori. Bien que l’expédition de Tasman ne conduise pas à une colonisation immédiate, elle ouvre la voie à des échanges culturels et, malheureusement, à des conflits dans les siècles suivants.

Abel Tasman : Figure Méconnue

Un Explorateur Mal Récompensé

Malgré l’importance de ses découvertes, Abel Tasman ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite de son vivant. Ses expéditions, bien qu’innovantes, ne répondent pas totalement aux attentes économiques de la VOC, ce qui limite son influence.

Une Réhabilitation Posthume

Aujourd’hui, Abel Tasman est célébré comme un pionnier de l’exploration. La mer de Tasman, située entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de nombreux lieux en Nouvelle-Zélande, comme le parc national Abel Tasman, portent son nom en hommage à ses exploits.

Le Navigateur qui Révéla la Nouvelle-Zélande à l’Europe

L’expédition d’Abel Tasman en 1642 constitue une étape cruciale dans l’histoire des découvertes européennes. En révélant l’existence de la Nouvelle-Zélande, il enrichit la cartographie mondiale et pave la voie à de futures explorations. Bien que sa rencontre avec les Māori ait été marquée par des tensions tragiques, Tasman reste une figure emblématique de l’audace et de l’ingéniosité humaine face à l’inconnu. Aujourd’hui, son héritage continue de fasciner et d’inspirer.

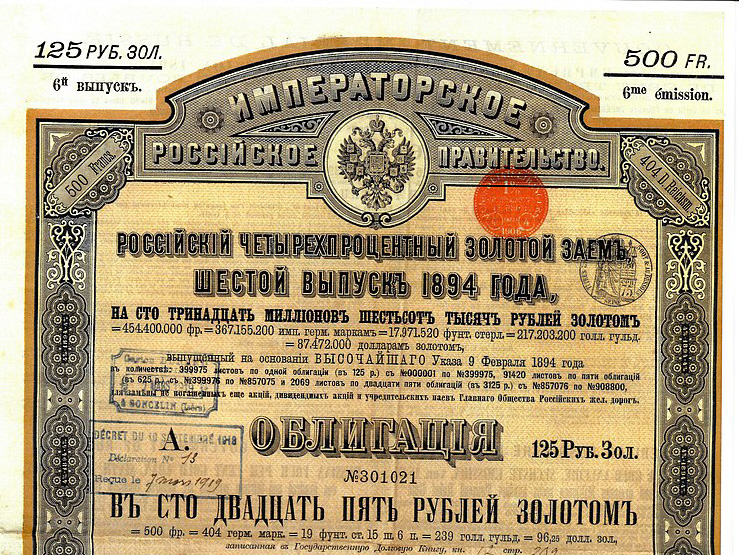

À la fin du XIXᵉ siècle, l’Empire russe traverse une période de modernisation et d’expansion économique. Sous le règne d’Alexandre III, le Tsar met en place des stratégies financières innovantes pour soutenir les ambitions nationales et industrielles. Parmi ces initiatives, l’émission d’emprunts russes se distingue comme une avancée majeure, permettant de financer des infrastructures, renforcer l’armée et stimuler le développement économique. Cet article explore le rôle d’Alexandre III en tant que pionnier de l’émission de l’emprunt russe, analysant ses motivations, ses méthodes et son impact sur l’économie de la Russie impériale.

Contexte Historique et Économique

La Russie au XIXᵉ Siècle

Au XIXᵉ siècle, la Russie connaît des transformations profondes, oscillant entre tradition autocratique et pressions pour la modernisation. La croissance démographique, l’industrialisation naissante et les aspirations impériales nécessitent des ressources financières considérables.

Les Défis Financiers de l’Empire

Face à des dépenses militaires élevées et à la nécessité de moderniser les infrastructures, l’Empire russe se trouve confronté à un déficit budgétaire. Les méthodes traditionnelles de financement, basées sur les impôts et les contributions nobles, s’avèrent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de l’État.

Alexandre III, un Tsar Visionnaire

Portrait d’Alexandre III

Monté sur le trône en 1881, Alexandre III adopte une politique conservatrice, visant à renforcer l’autorité impériale et à stabiliser l’économie. Son approche pragmatique et sa volonté de moderniser le pays le distinguent comme un dirigeant déterminé et stratégique.

Les Motivations pour l’Émission d’Emprunts

Conscient des limitations des finances publiques, Alexandre III cherche des solutions innovantes pour financer les projets impériaux. L’émission d’emprunts devient une option viable pour mobiliser des capitaux sans alourdir la charge fiscale sur la population.

L’Émission de l’Emprunt Russe

Les Premiers Emprunts

Sous le règne d’Alexandre III, la Russie émet ses premiers emprunts souverains, attirant l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. Ces emprunts sont structurés de manière à offrir des rendements attractifs tout en garantissant la sécurité des investisseurs.

Stratégies de Financement

Le Tsar met en place des mécanismes financiers sophistiqués, incluant des partenariats avec des banques européennes et la création de marchés financiers robustes. Ces stratégies permettent une diffusion large des emprunts et une diversification des sources de financement.

Impact Économique et Social

Stimulation de l’Industrialisation

Les fonds levés grâce aux emprunts sont principalement investis dans le développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, les usines et les ports. Cette injection de capitaux accélère l’industrialisation et renforce la compétitivité de la Russie sur la scène mondiale.

Renforcement de la Présence Militaire

Une partie des emprunts est allouée au renforcement de l’armée, permettant à la Russie de moderniser ses forces armées et de maintenir son statut de grande puissance. Cela contribue également à la stabilité intérieure en assurant la sécurité de l’Empire.

Héritage et Influence Durable

L’Évolution des Marchés Financiers Russes

L’initiative d’Alexandre III pose les bases des marchés financiers modernes en Russie. Les structures et réglementations mises en place durant cette période facilitent le développement futur des institutions financières et des marchés de capitaux.

Influence sur les Politiques Financières Postérieures

Les succès et les leçons tirées de l’émission des emprunts russes sous Alexandre III influencent les politiques financières des dirigeants suivants. Cette approche financière devient une référence pour la gestion des finances publiques et le financement des projets d’État.

Architecte des Financements de l’Empire Russe

Le règne d’Alexandre III marque une étape cruciale dans l’histoire financière de la Russie impériale. En pionnier de l’émission d’emprunts russes, le Tsar ouvre la voie à des pratiques financières modernes, soutenant l’industrialisation et le renforcement de l’Empire. Son approche innovante et stratégique permet de répondre aux défis économiques de l’époque tout en posant les fondations d’un système financier résilient. L’héritage d’Alexandre III résonne encore dans les structures financières contemporaines, témoignant de son rôle déterminant dans le développement économique de la Russie.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.