Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Rois de France

e 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine, surprit le monde entier en se proclamant empereur de son propre pays. Cette décision, marquée par un coup d’État politique et une volonté d’établir une monarchie, allait non seulement redéfinir l’histoire de la Centrafrique, mais aussi marquer une période de tensions politiques et de scandales. Cet article explore l'ascension de Bokassa, les raisons derrière son auto-proclamation et les conséquences dramatiques de son empire éphémère.

L'Ascension de Jean-Bédel Bokassa

Jean-Bédel Bokassa, militaire de formation, avait pris le pouvoir en 1966 après un coup d’État qui renversa le président David Dacko. Après sa prise de pouvoir, Bokassa adopta une politique autocratique et chercha à renforcer son autorité au sein du pays. Son ambition ne cessa de croître, et au fil des années, il mit en place un régime dictatorial de plus en plus personnel et centralisé.

Du Coup d'État à la Présidence

Avant de se proclamer empereur, Bokassa avait déjà exercé une forte influence en tant que président. Son gouvernement, bien qu’initialement salué pour sa stabilité et ses réformes, devint rapidement marqué par des actes de répression, des violations des droits humains et des manœuvres politiques brutales. Toutefois, sa volonté de faire de la Centrafrique un modèle de prospérité pour l'Afrique centrale influença ses décisions.

Le Rêve d'une Monarchie

Au début des années 1970, Bokassa se mit à développer une vision grandiose de son rôle. Il rêvait d’une monarchie impériale, inspirée par les anciens empires d’Afrique et d’Europe. Sa popularité commença à décroître à cause des pressions internationales et des critiques internes, mais cette vision impériale ne cessa de le hanter.

L'Auto-Proclamation du "Empereur Bokassa Ier"

Le 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa annonça sa décision de se proclamer empereur de la République centrafricaine. Ce fut un coup de théâtre, marquant l’apogée de son pouvoir personnel. Il revêtit des vêtements impériaux et régna sous le nom d'Empereur Bokassa Ier, mettant en place une cérémonie de couronnement digne des plus grands monarques de l’histoire.

Le Couronnement Impérial

Le couronnement de Bokassa, qui coûta des millions de dollars, fut un événement fastueux et controversé. Le budget de la cérémonie, largement financé par des fonds publics, provoqua des critiques sur le luxe extravagant de l'événement, tandis que des milliers de Centrafricains vivaient dans une grande pauvreté. La cérémonie fut marquée par la présence de nombreux dignitaires étrangers, renforçant ainsi l’aspect international de l’ambition de Bokassa.

Le Symbolisme de l'Empire

L’auto-proclamation de Bokassa visait à établir un symbole fort, celui d’une nation grande et unifiée, mais il fut également perçu comme une tentative désespérée de légitimer son autorité face à une opposition croissante. Il affirmait que la monarchie impériale offrirait à la Centrafrique une place unique dans l’histoire de l’Afrique.

La Chute de l'Empire de Bokassa

L’Empire de Bokassa ne dura que quelques années. En 1979, son régime fut renversé par une intervention militaire française, après une série de crises politiques internes et de rébellions contre sa dictature. Son départ marqua la fin de son empire autoproclamé, mais aussi un tournant dans l’histoire de la Centrafrique.

L'Intervention Française et la Fin du Règne

En 1979, les rébellions internes et la pression internationale contraignirent Bokassa à fuir le pays. La France, alors alliée de Bokassa, intervint militairement pour restaurer le gouvernement de son prédécesseur, David Dacko. L’armée française mit fin à l’empire de Bokassa, et ce dernier s'exila en Côte d'Ivoire.

Un Héritage Controversé

Bien que son règne ait été court et marquée par des scandales, tels que des accusations de crimes de guerre et de malversations financières, Bokassa demeure une figure controversée. Son auto-proclame empereur et ses ambitions impériales restent un symbole d’un pouvoir personnel démesuré et d’un échec politique qui a profondément marqué l’histoire de la Centrafrique.

Marthe Hanau, une figure controversée de l’entre-deux-guerres, est arrêtée en 1930 pour une affaire de fraude bancaire et d’escroquerie qui secoue la France entière. Cette banquière audacieuse, qui a défié les conventions de son époque, a su se faire un nom dans un secteur dominé par les hommes. Cependant, son ascension fulgurante et ses pratiques douteuses finiront par la mener à sa perte. L'arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière, mais aussi un tournant dans la manière dont les femmes étaient perçues dans le milieu financier de l’époque.

Le Parcours de Marthe Hanau : Une Femme d'Affaires Visionnaire

Un Début Modeste, mais Ambitieux

Née en 1887, Marthe Hanau grandit dans une famille modeste, mais elle fait preuve très tôt d'une détermination hors du commun. Passionnée par les finances et les affaires, elle quitte son poste de secrétaire dans une banque pour fonder sa propre société bancaire. Elle lance en 1920 la Banque de crédit à la petite entreprise, un projet audacieux visant à fournir des prêts aux petites entreprises, un domaine jusque-là largement négligé par les grandes institutions financières.

Un Modèle de Réussite

Grâce à son tempérament d'acier et à son sens des affaires, Marthe Hanau parvient à développer rapidement son entreprise. Elle se forge une réputation de femme d’affaires brillante, mais aussi de gestionnaire audacieuse. Toutefois, ses méthodes non conventionnelles et son approche risquée attirent l’attention, non seulement des autorités, mais aussi des concurrents. Dans un monde où les femmes sont rarement autorisées à s'impliquer dans des secteurs aussi stratégiques, Marthe Hanau devient une figure emblématique et, par certains aspects, une pionnière.

L'Escalade de la Fraude : Les Premiers Signes de Doute

Des Pratiques Bancaires Douteuses

Au fur et à mesure de l'expansion de sa banque, des questions commencent à émerger concernant la gestion des fonds et la sécurité des investissements. Marthe Hanau commence à emprunter de plus en plus pour financer ses projets ambitieux, tout en manipulant des chiffres et des comptes pour masquer les déficits. Ces pratiques soulèvent des soupçons parmi ses investisseurs et les autorités financières.

L'Investigation des Autorités

Les autorités financières, alarmées par les irrégularités croissantes, décident de mener une enquête. Après plusieurs mois de surveillance et d’investigations minutieuses, il est découvert que Marthe Hanau a utilisé des pratiques frauduleuses pour attirer des fonds et manipuler des placements bancaires. Elle avait ainsi créé un réseau complexe d’emprunts et de falsifications de documents pour maintenir l'apparence de la solvabilité de sa banque.

L'Arrestation de Marthe Hanau : Le Dernier Acte

L'Interpellation et les Réactions

Le 13 janvier 1930, Marthe Hanau est arrêtée par la police à la suite des accusations de fraude et d’escroquerie. L'arrestation fait grand bruit dans la presse et dans le monde des affaires. Marthe Hanau, jusque-là perçue comme une pionnière du secteur bancaire, est désormais mise en lumière pour ses pratiques malhonnêtes. Cette arrestation révèle les tensions qui existaient entre la puissance des femmes d'affaires et la société patriarcale de l’époque, bien que certaines voix continuent de la défendre, soulignant la misogynie qui pouvait entourer les accusations portées contre elle.

Le Jugement et la Condamnation

En 1931, après un procès médiatisé, Marthe Hanau est condamnée à une peine de prison pour fraude et détournement de fonds. Bien que son parcours ait été marqué par des hauts et des bas, sa chute rapide laisse une empreinte dans l’histoire de la finance française. Sa condamnation fait de lui une figure emblématique des dangers de l'ambition excessive et des risques liés à une gestion bancaires non régulée.

L'Héritage de Marthe Hanau : Une Femme Entre Réussite et Déclin

Un Impact Durable sur le Secteur Financier

L’histoire de Marthe Hanau est avant tout celle d’une femme qui a voulu se faire une place dans un domaine réservé aux hommes. Bien que sa carrière se termine dans le scandale, son histoire reste une référence dans le domaine de la finance. Elle a démontré que les femmes pouvaient s’impliquer dans des domaines de pouvoir traditionnels, même si sa chute a aussi montré les dangers liés à une gestion risquée et mal contrôlée.

Une Vision Ambitieuse, Mais Malmenée par la Réalité

L’arrestation de Marthe Hanau souligne également les limites de l’ambition. Ses idées novatrices, son audace et sa vision étaient indéniablement remarquables, mais son manque de prudence et son utilisation des pratiques douteuses dans un secteur aussi surveillé ont conduit à sa chute. Marthe Hanau est un exemple de l’ambiguïté de l’ascension et de la chute d’une femme dans un milieu difficile, où les attentes étaient encore plus élevées en raison de son genre.

Marthe Hanau, Entre Légende et Scandale

L’arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière brillante, mais aussi un moment charnière dans l’histoire des femmes d’affaires en France. Elle reste une figure complexe : à la fois pionnière et scandaleuse, symbole de l’ambition féminine, mais aussi de ses excès. Son histoire a inspiré de nombreuses discussions sur le rôle des femmes dans le secteur financier et sur les défis auxquels elles étaient confrontées dans un monde dominé par les hommes.

Le 4 décembre 1642, la France perd l'un de ses plus grands hommes d'État, le Cardinal Richelieu, ministre principal du roi Louis XIII. Stratège politique hors pair, il a marqué l’histoire de France en consolidant l’autorité royale et en façonnant la politique intérieure et extérieure du royaume. Sa mort met fin à une ère où le pouvoir royal, soutenu par sa vision ambitieuse, a été renforcé. Cependant, son héritage reste complexe, entre réformes et conflits, et son influence se ressent bien au-delà de son décès.

Le Cardinal Richelieu : Une Ascension Imparable

Un homme de foi et de pouvoir

Né en 1585, Armand-Jean du Plessis de Richelieu est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique. Il devient évêque, puis cardinal, tout en cultivant de solides liens avec la cour royale. Rapidement, il s’impose comme un conseiller influent auprès du roi Louis XIII. À cette époque, la France est déchirée par des conflits internes, notamment entre les protestants et les catholiques, et le pouvoir royal est affaibli par des factions rivales.

Architecte de la monarchie absolue

Richelieu devient ministre principal en 1624 et met en œuvre une série de réformes pour renforcer l'autorité centrale. Par son habileté politique, il s'assure que le roi exerce un pouvoir absolu, réduisant l’influence des nobles et de la noblesse de robe tout en soutenant une politique étrangère audacieuse. C’est sous son égide que la France entre en guerre contre les Habsbourg dans le cadre de la guerre de Trente Ans, visant à affirmer son rôle de puissance européenne.

La Mort du Cardinal Richelieu : Un Vide de Pouvoir

Une fin marquée par la maladie

Richelieu souffre pendant plusieurs années de problèmes de santé, notamment de la goutte et de douleurs chroniques. En 1642, affaibli par sa maladie, il se retire progressivement des affaires de l'État. Le 4 décembre 1642, il succombe à sa maladie à l’âge de 57 ans. Sa mort crée un vide de pouvoir au sein de la cour, laissant la France dans l'incertitude quant à l'avenir de ses réformes et de sa politique étrangère.

Un héritage inachevé

Au moment de sa mort, Richelieu laisse derrière lui un royaume plus centralisé, mais également une France fragilisée par des tensions internes et des ennemis extérieurs. Son décès survient alors que de nombreuses de ses politiques et réformes sont encore en cours, et qu’il n’a pas pu achever la pacification de certaines régions du royaume ni finaliser ses ambitions en matière de politique étrangère.

L’Héritage et les Répercussions de Richelieu

Un pouvoir consolidé, mais fragile

L’une des principales réussites de Richelieu fut d'avoir consolidé l’autorité du roi en éradiquant les factions qui menaçaient l'unité du royaume, telles que les protestants ou les grands seigneurs. Il réussit à instaurer un État centralisé, ce qui facilitera le développement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Toutefois, ses méthodes autoritaires ont aussi laissé un climat de méfiance et de division parmi les nobles et une partie de la population.

Une politique étrangère audacieuse

Richelieu laisse également une marque indélébile dans la politique extérieure de la France. Son intervention dans la guerre de Trente Ans a permis à la France de prendre une place prépondérante dans la politique européenne. Il a aussi permis à la France de contrer l’influence des Habsbourg et de renforcer ses alliances avec les puissances protestantes de l’époque, notamment la Suède.

La mise en place de la Compagnie des Indes

Un autre aspect moins connu de son héritage est sa création de la Compagnie des Indes, une initiative qui visait à développer le commerce colonial et à étendre les intérêts économiques français outre-mer. Bien que cette initiative n'ait pas eu un succès immédiat, elle jeta les bases de l'expansion impériale française à venir.

La Mort du Cardinal, mais un Héritage Vivant

Bien que la mort du Cardinal Richelieu ait marqué la fin d’un chapitre important de l’histoire de France, son héritage perdure à travers la consolidation du pouvoir royal et les bases qu’il a posées pour la monarchie absolue. Sa vision de la politique, tant intérieure qu’extérieure, a façonné les contours de la France moderne. Après sa mort, son rôle dans l’histoire reste profondément influent, et les réformes qu'il a instaurées continuent de résonner dans les siècles suivants.

Le 2 décembre 1959, la catastrophe du barrage de Malpasset, située près de Fréjus, dans le Var, plonge la France dans une profonde tristesse et une prise de conscience aiguë des risques liés aux infrastructures hydrauliques. Le barrage, conçu pour alimenter la région en eau potable et en irrigation, s'effondre brutalement, provoquant une inondation dévastatrice qui fait de nombreuses victimes. Cette tragédie, l’une des plus grandes de l’histoire industrielle française, a non seulement bouleversé la région, mais a également entraîné une réévaluation des normes de sécurité pour les barrages en France.

Contexte de la construction du barrage de Malpasset

Un projet ambitieux pour l'approvisionnement en eau

Le barrage de Malpasset a été construit à la fin des années 1950, dans le but d’assurer un approvisionnement stable en eau pour la ville de Fréjus et ses alentours. Il était situé sur la rivière Argens, et sa conception avait pour objectif de répondre aux besoins en eau de l’agriculture et de l’urbanisation croissante dans cette région de la Côte d’Azur.

Les caractéristiques techniques du barrage

Ce barrage en arc, haut de 42 mètres et long de 223 mètres, était conçu pour retenir jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau. Il s’agissait d’une structure moderne pour l’époque, qui devait résister aux conditions climatiques locales et aux variations des niveaux d’eau. Mais des défauts de conception et un manque de surveillance vont transformer ce projet en une tragédie.

Les événements du 2 décembre 1959

L’effondrement du barrage

Dans la nuit du 2 décembre 1959, après plusieurs jours de fortes pluies, le barrage de Malpasset cède. La rupture de la paroi amont du barrage libère soudainement une quantité énorme d’eau, qui dévale la vallée avec une violence inouïe. La vague de boue et d'eau atteint à grande vitesse la ville de Fréjus et les villages environnants, engendrant une catastrophe humaine et matérielle majeure.

Les conséquences immédiates

Le déluge provoqué par l'effondrement du barrage inonde rapidement les zones en aval, détruisant tout sur son passage. Des maisons sont emportées, des routes sont submergées et des milliers de personnes sont prises au piège. Les autorités locales, prises de court, mettent un certain temps à organiser les secours, ce qui aggrave encore le bilan humain de la catastrophe.

Le bilan humain et matériel

Un lourd bilan humain

Le bilan humain de la catastrophe est particulièrement tragique. On dénombre entre 400 et 500 victimes, principalement des habitants de Fréjus et des communes voisines. Le fleuve Argens, transformé en un torrent dévastateur, emporte tout sur son passage, notamment des maisons, des véhicules et des infrastructures. L'ampleur du désastre est telle que l'événement reste gravé dans la mémoire collective de la région.

Les dommages matériels

En plus des pertes humaines, les dommages matériels sont considérables. Des centaines de maisons sont détruites, des routes sont coupées, et des champs agricoles sont noyés sous les eaux. La ville de Fréjus et ses environs doivent faire face à une tâche immense de reconstruction après la catastrophe.

Les causes de l’effondrement et les leçons tirées

Les défauts de conception

L'effondrement du barrage de Malpasset est attribué à plusieurs facteurs, dont des défauts de conception et de construction. Une analyse a révélé que le béton utilisé pour la construction du barrage n’avait pas les propriétés nécessaires pour résister à la pression exercée par l'eau accumulée. De plus, la situation géologique particulière du site a été mal évaluée. Le barrage a été construit sur un terrain instable, ce qui a contribué à la rupture.

Les lacunes de la surveillance

En plus des défauts techniques, une surveillance insuffisante des conditions du barrage a également joué un rôle dans la catastrophe. Bien que des signes de faiblesse aient été observés dans les mois précédant l’effondrement, aucune action préventive n’a été prise pour remédier à ces problèmes. Cette négligence a été largement critiquée et a conduit à une refonte des normes de sécurité pour les barrages en France.

Un tournant pour la sécurité des infrastructures en France

La catastrophe du barrage de Malpasset a non seulement marqué la fin tragique de nombreuses vies humaines, mais elle a aussi révélé des failles profondes dans les systèmes de contrôle et de construction des grandes infrastructures en France. Cette tragédie a conduit à une révision des normes de sécurité, avec la mise en place de réglementations plus strictes pour garantir la sécurité des barrages et des structures similaires. Aujourd’hui, le souvenir de cet événement reste un avertissement sur la nécessité de garantir une surveillance rigoureuse et des infrastructures fiables pour prévenir de telles catastrophes.

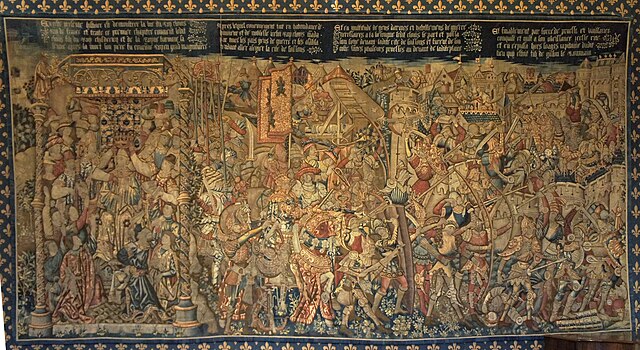

La Bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs, est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon Bonaparte, survenue le 2 décembre 1805. Cette bataille décisive entre l'armée française et les forces combinées russes et autrichiennes a marqué un tournant dans les guerres napoléoniennes. L'issue de cette victoire permet à Napoléon de consolider son pouvoir et de renforcer l'influence de la France en Europe.

Contexte historique

La situation en Europe avant Austerlitz

Au début du XIXe siècle, l'Europe était plongée dans un tourbillon de guerres résultant des ambitions expansionnistes de Napoléon. Après plusieurs victoires éclatantes, l'Empire français s'étendait sur une grande partie de l'Europe, ce qui a inquiété les puissances traditionnelles comme l'Empire russe et l'Empire d'Autriche.

La Troisième Coalition

Face à cette menace, une nouvelle coalition se forme, composée de l'Empire russe, du Saint-Empire romain germanique et du Royaume-Uni. Leur objectif était de freiner l'expansion de Napoléon, mais leur stratégie se heurtera à un défi majeur lors de la confrontation à Austerlitz.

Déroulement de la bataille

La stratégie napoléonienne

Napoléon, maître dans l'art de la guerre, a su manipuler l'ennemi en feignant la faiblesse pour attirer les troupes adverses dans un piège. L'armée française, bien inférieure en nombre, se positionne de manière à contraindre ses adversaires à s'engager dans une bataille décisive.

L'affrontement du 2 décembre

Le 2 décembre 1805, sur le plateau d'Austerlitz, les troupes françaises affrontent les forces alliées. La bataille se caractérise par des mouvements de troupes audacieux, une utilisation parfaite du terrain et une gestion stratégique de l'artillerie. La victoire française est écrasante, infligeant une lourde défaite aux forces alliées, et renforçant la réputation militaire de Napoléon.

L'impact de la bataille d'Austerlitz

La fin de la Troisième Coalition

La défaite de l'armée russe et autrichienne à Austerlitz a eu des conséquences majeures. Elle marque la fin effective de la Troisième Coalition et ouvre la voie à une série de traités favorables à la France, dont le traité de Presbourg.

L'héritage d'Austerlitz

La bataille d'Austerlitz est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire militaire. Son influence s'étend au-delà de la France, marquant un tournant décisif dans les relations de pouvoir en Europe et la domination militaire de Napoléon.

Une victoire clé dans le destin de l'Empire français

La Bataille d'Austerlitz reste un symbole de la brillante stratégie militaire de Napoléon et de son habileté à manipuler ses ennemis. Elle incarne non seulement la victoire militaire, mais aussi l'apogée de l'Empire français avant sa chute. La date du 2 décembre 1805 demeure inscrite dans l'histoire comme l'un des plus grands moments de gloire pour la France.

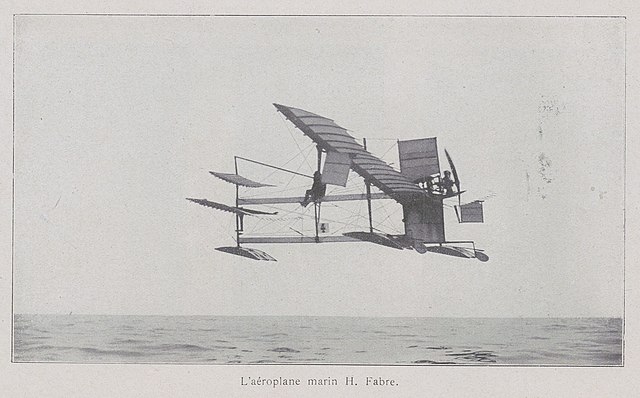

Henri Fabre, un nom souvent associé à l’aéronautique, est l’un des pionniers les plus remarquables dans l’histoire de l’aviation. Moins connu que d’autres figures emblématiques comme les frères Wright ou Louis Blériot, Fabre a pourtant marqué de manière significative les premiers pas de l’humanité dans le domaine du vol. Son exploit, un vol réussi en 1910 avec un hydravion, est un jalon fondamental dans l’histoire de l'aviation et fait de lui un personnage incontournable de cette époque. Cet article explore la naissance de Henri Fabre, ses influences et son rôle dans les débuts de l’aviation.

Les Origines de Henri Fabre

Une enfance dans le Sud de la France

Henri Fabre naît le 29 novembre 1882 à Marseille, dans une époque où les sciences et la technologie connaissent des avancées rapides, mais où le vol humain reste encore un rêve lointain. Il grandit dans une famille modeste et développe dès son jeune âge une grande curiosité pour la mécanique et l'ingénierie. Bien que son parcours scolaire ait été marqué par une passion pour les sciences naturelles, c’est sa fascination pour le vol qui va vraiment guider son avenir.

L’influence de la mer et de la navigation

Bien que l'aviation fût son objectif ultime, Henri Fabre est également attiré par la mer et la navigation. Avant de se consacrer entièrement à l’aviation, il a l’occasion de travailler dans des chantiers navals. L’expérience acquise dans la construction navale, notamment la conception de bateaux et d'hydravions, sera déterminante pour ses futures recherches. Ce lien avec la mer et les bateaux va devenir un pilier dans l’élaboration de son propre projet d'hydravion, l'élément qui marquera son nom dans l'histoire.

La Passion pour l'Aviation et le Projet d'Hydravion

L'inspiration et les premiers pas dans l'aéronautique

Au début du XXe siècle, l'aviation commence à susciter un intérêt croissant dans le monde entier. Henri Fabre, passionné par cette évolution, se plonge dans l’étude des théories aéronautiques et des travaux de pionniers comme Clément Ader et Alberto Santos-Dumont. Mais c’est son intérêt particulier pour l’hydravion qui va le distinguer des autres inventeurs de l’époque. À une époque où les avions terrestres sont encore en phase de développement, Fabre veut franchir un nouveau cap en combinant les concepts de vol et de navigation maritime.

La conception du Fabre Hydravion

Henri Fabre se lance dans la conception de son propre avion, qu’il appelle le Fabre Hydravion. Ce modèle innovant est un hydravion à flotteurs, adapté à un décollage et un atterrissage sur l’eau, une technologie révolutionnaire pour l’époque. Il utilise des matériaux légers et une aérodynamique poussée pour garantir la stabilité du vol. Après plusieurs mois de conception et d’essais, Henri Fabre réussit enfin à faire décoller son appareil le 28 mars 1910, sur le lac de Berre, près de Marseille.

Le Vol Historique et ses Conséquences

Le premier vol réussi du Fabre Hydravion

Le 28 mars 1910, Henri Fabre réalise un exploit qui restera gravé dans les annales de l’histoire de l’aviation. Son hydravion décolle avec succès, marquant ainsi le premier vol d’un avion à hydravion dans l’histoire. Ce vol, bien qu’encore modeste en termes de distance et de durée, est une percée technique majeure et fait de Fabre un pionnier incontesté de l’aéronautique. Sa démonstration met en lumière la possibilité de relier la mer et le ciel, ouvrant ainsi la voie à de futures innovations dans le domaine des hydravions.

L'impact sur l’aviation et la reconnaissance internationale

Ce vol historique marque un tournant pour l’aviation, car il inspire d’autres chercheurs et inventeurs à développer des appareils capables de voler et d’atterrir sur l’eau. Bien que Fabre ne reçoive pas une reconnaissance immédiate à la hauteur de son exploit, son invention influence durablement les développements suivants dans l’aviation maritime. À partir de ce moment, la communauté scientifique et aéronautique commence à considérer sérieusement les hydravions comme un domaine d’avenir pour le transport et la guerre.

Henri Fabre et l’Héritage de son Oeuvre

Les années après l'exploit d'Henri Fabre

Après son vol historique, Henri Fabre continue de travailler dans le domaine de l’aéronautique, bien qu'il soit moins médiatisé que certains de ses contemporains. Il reste un défenseur de la recherche scientifique et de l'innovation. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que ceux des plus grands pionniers de l'aviation, son héritage reste intact à travers son invention. Fabre continue à promouvoir l’hydravion comme une solution viable pour les traversées maritimes et les applications militaires.

Un précurseur dans le développement des hydravions

Henri Fabre est souvent oublié dans les récits traditionnels de l'histoire de l'aviation, mais il reste un précurseur important dans le développement des hydravions. Ses recherches et ses essais pratiques ont pavé la voie à d'autres innovations, et son nom est honoré par ceux qui reconnaissent la contribution fondamentale qu'il a apportée à la construction d'une aviation plus moderne et plus versatile. Il reste une figure emblématique pour ceux qui croient en l'importance de l'innovation technologique et de l'audace.

L’Homme qui a transformé l’Histoire des Vols

La naissance de Henri Fabre en tant que pionnier de l’aviation se révèle être un tournant crucial dans l’histoire des transports aériens et maritimes. Son exploit avec le Fabre Hydravion en 1910 marque le début d’une nouvelle ère pour les inventions aéronautiques. Si son nom n’a pas la même renommée que celui d’autres inventeurs célèbres, son rôle de précurseur est indéniable, et son héritage demeure toujours vivace dans les technologies modernes de l’aviation. Henri Fabre a ouvert une voie que d’autres ont suivie, transformant l’histoire du vol humain.

Le sacre de Saint Louis, en 1237, est l’un des événements les plus marquants de l’histoire de France, non seulement parce qu’il marque l’accession au trône de Louis IX, mais aussi par son impact symbolique et religieux. Ce sacre, qui se déroule dans le contexte de la France médiévale du XIIIe siècle, est chargé de significations profondes, associant la royauté au pouvoir divin et affirmant l’autorité royale sur le royaume. Saint Louis deviendra l’un des plus célèbres monarques de l’histoire de France, notamment pour sa piété et son engagement envers la justice. Cet article examine le sacre de Saint Louis sous plusieurs angles, en mettant en lumière son importance dans l’histoire du royaume et dans la construction du mythe du roi chevalier.

Le Contexte Politique et Religieux du Sacre

La France au début du XIIIe siècle

À la naissance de Louis IX en 1214, la France est un royaume puissant, mais encore en plein processus de centralisation. Son père, Louis VIII, lutte pour maintenir l’autorité de la couronne face aux seigneurs féodaux et aux prétentions des Anglais en Normandie. À sa mort prématurée en 1226, Louis IX, alors âgé de 12 ans, accède au trône. Ce contexte marque une époque où la monarchie doit affirmer son autorité face à des enjeux internes et externes, et où l’Église joue un rôle central dans le processus de sacre.

La place du sacre dans la légitimité royale

Le sacre d’un roi était, à l’époque médiévale, un acte à la fois religieux et politique. Il ne suffisait pas d’être couronné pour régner ; la bénédiction divine était essentielle pour légitimer le pouvoir. Le sacre de Louis IX, effectué à Reims par l’archevêque, est donc un acte fondateur qui établit sa légitimité en tant que souverain, non seulement en France, mais également aux yeux de Dieu et de l’Église.

Le Rituel du Sacre de Saint Louis

Le rôle de l’Église et du clergé

L’Église joue un rôle déterminant dans le sacre, non seulement par l’acte religieux lui-même, mais aussi en organisant l’événement selon un protocole strict. L’archevêque de Reims, responsable du sacre des rois de France, bénit le souverain et lui remet les insignes royaux : la couronne, le sceptre et l’épée. Ces symboles ont tous un pouvoir mystique qui transcende leur valeur matérielle, marquant l’intention divine de guider le roi dans son rôle de protecteur de la foi chrétienne.

Le moment solennel et les symboles du sacre

Le sacre de Louis IX est riche en symboles. Lors de la cérémonie, il reçoit le Saint Chrême, une huile consacrée utilisée pour l’onction royale, une symbolique forte de l’infusion de la grâce divine. Le roi est ainsi présenté non seulement comme un souverain, mais aussi comme un « chrétien par excellence », voué à la justice et à la protection de l’Église.

Saint Louis, le Roi Juste et Pieux

La dimension religieuse du règne de Saint Louis

Une fois couronné, Saint Louis ne se contente pas de régner en tant que souverain temporel, mais se veut aussi un modèle de vertu chrétienne. Son engagement envers la foi et la justice transforme son règne. Saint Louis est avant tout un roi pieux, qui se lance dans des croisades et cherche à défendre le royaume de Dieu sur Terre. Son orientation religieuse est marquée par son souci de la réconciliation et de la paix, même au sein de son propre royaume.

Les réformes sociales et judiciaires

Sous le règne de Louis IX, la France connaît une période de réformes importantes, notamment dans le domaine judiciaire. Le roi cherche à imposer une justice équitable et accessible à tous. Il instaure des ordonnances, crée des tribunaux et œuvre pour l’abolition de certaines injustices sociales, renforçant son image de roi juste, soucieux de défendre les plus faibles et de rendre la justice au nom de Dieu.

L’Héritage du Sacre de Saint Louis

La construction du mythe de Saint Louis

Le sacre de Louis IX a marqué le début d’un règne qui a contribué à forger la légende du roi saint. Son engagement envers la foi, sa gestion prudente du royaume et ses croisades ont fait de lui une figure emblématique. À sa mort en 1270, il est canonisé par l’Église, et son sacre devient le symbole de la royauté française, associant le pouvoir royal à la divinité. Saint Louis devient ainsi un modèle de souveraineté chrétienne, une image de ce que doit être un roi juste et pieux.

L'impact sur la monarchie française

Le sacre de Louis IX et son héritage ont un impact durable sur la monarchie française. L’idéologie du roi thaumaturge, ou roi guérisseur, se développe, et les rois suivants s’efforcent d’incarner cette image de souverain saint et juste. Le sacre de Louis IX renforce l’idée que la royauté française est investie d’une mission divine, une notion qui marquera profondément l’histoire politique et religieuse du royaume.

Un Roi Sacré pour la France

Le sacre de Saint Louis ne fut pas seulement un acte symbolique, mais un moment fondateur dans l’histoire de la France médiévale. Il marquait l’ascension d’un roi dont l’idéal chrétien et les réformes sociales allaient façonner l’image de la monarchie française pour les siècles à venir. Saint Louis, par son sacre, a posé les bases de ce que serait la royauté française, alliant pouvoir temporel et mission divine, et son héritage reste un modèle de gouvernance et de justice.

La mort de Clovis, roi des Francs, en 511 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Europe médiévale. Son règne, débuté à la fin du Ve siècle, a jeté les bases du royaume des Francs, qui allait évoluer pour devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Cependant, la fin de sa vie ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais également l'émergence d'un héritage durable qui façonnera les siècles à venir. Cet article explore l'importance de la mort de Clovis dans le cadre de la naissance de la France médiévale et son influence sur la dynastie mérovingienne et la chrétienté.

Clovis, un Roi Visionnaire

Clovis, né autour de 466, devient roi des Francs saliens en 481, à un âge précoce. Son ascension au pouvoir est marquée par des victoires militaires et une habileté politique qui lui permettent d'unifier diverses tribus franques sous sa couronne.

L'Expansion du Royaume des Francs

Clovis a marqué son époque par son talent militaire et stratégique. En dépit des luttes internes et des conflits avec les autres peuples germaniques, il parvient à étendre considérablement son royaume, en annexant de vastes territoires, notamment ceux des Wisigoths et des Alamans, consolidant ainsi une domination quasi totale sur l’ouest de l’Europe.

L’Adoption du Christianisme

Un événement fondamental de son règne est sa conversion au christianisme vers l'an 496, après sa victoire sur le roi des Alamans, Childeric. Son baptême à Reims par l'évêque Remi est souvent perçu comme un acte stratégique, renforçant son pouvoir en tant que roi des Francs tout en marquant le début d'une alliance forte avec l'Église catholique, ce qui contribuera à l'essor du christianisme en Europe.

La Mort de Clovis – Un Royaume Fragmenté

La mort de Clovis en 511, à l’âge d'environ 45 ans, survient après un règne de près de 30 ans. Ce moment marque la fin d'une ère où le roi des Francs a su imposer son autorité, mais également le début de la déstabilisation progressive du royaume.

La Division du Royaume

À sa mort, Clovis laisse un royaume divisé entre ses quatre fils, Theuderic, Clodomir, Childebert et Clotaire, conformément à la coutume franque de partager les territoires entre les héritiers. Cette division marque un affaiblissement de l'unité du royaume et donne lieu à des rivalités fratricides qui fragmenteront peu à peu le pouvoir central.

Les Luttes pour le Pouvoir

Les conflits internes et les luttes de pouvoir entre les fils de Clovis ont des répercussions sur l'unité du royaume. Les affrontements entre les différents royaumes francs marquent la première phase d’une succession instable, mais cette fragmentation ne fait pas disparaître l’héritage de Clovis. Au contraire, elle prépare le terrain pour une dynastie capable de se redéfinir au fil des siècles.

L'Héritage de Clovis – Une Dynastie Durable

Malgré la fragmentation du royaume, la figure de Clovis et ses réalisations perdurent au-delà de sa mort. Son héritage ne se limite pas à l’unification des Francs ou à la conversion au christianisme, il est également ancré dans la naissance d'une future nation européenne.

Le Rôle des Mérovingiens

L'héritage de Clovis s'inscrit à travers la dynastie mérovingienne qu’il fonde. Bien que ses descendants aient souvent été divisés par des luttes internes, la ligne mérovingienne continuera de jouer un rôle essentiel dans la consolidation du royaume des Francs jusqu’à l’arrivée des Carolingiens au VIIIe siècle, marquant ainsi la transition vers l’Europe médiévale.

Le Christianisme comme Fondement du Pouvoir

L'alliance avec l'Église catholique, initiée par Clovis, reste l'un des aspects les plus marquants de son héritage. Cette conversion offre aux Francs une légitimité religieuse et politique qui renforcera leur autorité au sein de l'Europe chrétienne. Le rôle du clergé catholique dans l’administration du royaume et la propagation du christianisme est un legs durable de la vision de Clovis.

Fin d'une Ère, Début de l'Héritage

La mort de Clovis n’a pas seulement marqué la fin d'un roi ou d'une époque, elle a aussi ouvert la voie à l’émergence d’un héritage durable. Bien que le royaume des Francs se soit fragmenté après sa disparition, l’unité fondée par Clovis, combinée à son rôle de porteur du christianisme en Europe, a forgé les bases de ce qui allait devenir l’identité médiévale européenne. Son influence dépasse les limites de son règne et continue d'influencer la formation de l'Empire carolingien et la construction de la future France.

Le mariage entre Louis XIII de France et l'Infante Anne d'Autriche, en 1615, marque un tournant majeur dans l'histoire de la monarchie française. Bien plus qu'une simple union matrimoniale, cet événement a joué un rôle stratégique dans le contexte des relations franco-espagnoles et dans l'affirmation du pouvoir royal. Cette alliance a permis de renforcer les positions diplomatiques de la France tout en posant les bases de la future ascension de la France sous le règne de Louis XIV.

Contexte Diplomatique et Politique du Mariage

Une Alliance Nécessaire

Au début du XVIIe siècle, la France et l'Espagne étaient des puissances rivales, mais aussi des alliées paradoxales. Le mariage entre Louis XIII, alors âgé de 14 ans, et Anne d'Autriche, une infante espagnole, répondait avant tout à des considérations politiques. La guerre de Trente Ans menaçait de perturber l'équilibre européen, et cet union visait à sécuriser la paix entre ces deux royaumes.

Les Intérêts de la Couronne Française

Le mariage visait également à limiter l'influence des Habsbourg, dynastie régnante en Espagne, sur les affaires européennes. Louis XIII, sous la tutelle de son ministre le cardinal de Richelieu, devait renforcer la position de la France en Europe en consolidant la paix avec l'Espagne et en s'assurant que la monarchie française restait stable face à ses nombreux ennemis.

Le Mariage : Une Union Souterraine de la Politique et de l'Amour

Une Rencontre Imposee par la Politique

Le mariage a été arrangé dès 1612, alors que les deux jeunes souverains étaient encore adolescents. Bien que ce fut une union d’abord motivée par la diplomatie, l’histoire raconte que les époux développèrent progressivement une affection mutuelle, malgré les difficultés initiales d’adaptation. Louis XIII, marqué par la solitude et une relation distante avec sa mère, Marie de Médicis, se trouva dans une position fragile, d’autant plus que sa jeune épouse ne parlait pas la langue française.

L'Arrivée d'Anne d'Autriche en France

Le voyage d’Anne d'Autriche à travers les Pyrénées pour rejoindre la France en 1615 fut un événement marquant, symbolisant l’engagement de l’Espagne dans ce mariage. Le cérémonial de cette entrée en France fut grandiose et témoigna de la solennité de l’alliance. Anne d’Autriche, bien que venant d’un milieu royal européen, dut surmonter plusieurs défis pour s’intégrer à la cour de France.

Conséquences à Long Terme de l'Union

Les Héritiers du Mariage : L'Avènement de Louis XIV

L'une des conséquences majeures de cette union fut la naissance de Louis XIV en 1638, le "Roi Soleil". Ce futur monarque allait redéfinir la France et marquer l’histoire européenne. L’alliance franco-espagnole avait ainsi permis à la France d’obtenir un héritier tant attendu, ce qui renforçait sa légitimité sur la scène internationale.

La Stabilisation de la Monarchie Française

Au-delà des aspects dynastiques, cette union contribua à la stabilité politique de la France. Louis XIII, sous l'influence de son épouse et de son ministre Richelieu, réussit à affirmer la centralisation du pouvoir royal, même si son règne fut marqué par des tensions internes, notamment avec les nobles et les protestants.

Une Alliance Décisive pour la France

Le mariage de Louis XIII et Anne d’Autriche fut bien plus qu’une simple alliance entre deux royaumes ; il fut le catalyseur d’une nouvelle ère pour la monarchie française, marquée par l’émergence de Louis XIV et la consolidation de l'autorité royale. Cette union diplomatique, fondée sur des intérêts politiques stratégiques, préfigura la grande puissance que deviendrait la France sous le règne de son fils, le "Roi Soleil".

Le 13 novembre 2015, Paris a été le théâtre d'une série d'attaques meurtrières qui ont profondément marqué la France et le monde entier. Ces attentats, coordonnés et revendiqués par l'organisation État islamique, ont fait de nombreuses victimes et ont entraîné un choc émotionnel sans précédent. Ce jour sombre reste gravé dans la mémoire collective, et ses conséquences perdurent encore aujourd'hui. Dans cet article, nous reviendrons sur le déroulement des événements, leurs causes, et leur impact sur la société française.

Le Déroulement des Attentats

Les Premiers Signes de L’attaque

Dans la soirée du 13 novembre 2015, plusieurs groupes de terroristes ont attaqué simultanément différents lieux de la capitale, ciblant principalement des zones fréquentées. Tout a commencé aux abords du Stade de France, où des explosions ont été entendues pendant un match de football. Rapidement, l'attaque s'est étendue à plusieurs autres points stratégiques de la ville.

Les Cibles de L’attaque

Les attentats visaient des lieux de divertissement et de rassemblement : des bars, des restaurants, et la salle de concert du Bataclan, où des centaines de personnes assistaient à un concert. Les assaillants ont tiré sans distinction sur les civils, provoquant une vague de panique et de terreur.

Le Bilan Humain et Matériel

Les attaques ont causé la mort de 130 personnes et fait des centaines de blessés, dont certains gravement atteints. Les forces de l’ordre ont également subi des pertes. Ce bilan tragique a suscité une émotion internationale et déclenché des vagues de soutien pour les victimes et leurs familles.

Les Réactions Nationales et Internationales

La Réaction Immédiate de la France

En réponse à ces événements tragiques, le président François Hollande a décrété l'état d'urgence et renforcé les mesures de sécurité dans tout le pays. Des milliers de policiers et de militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens. Des hommages ont été rendus aux victimes, et des rassemblements ont eu lieu dans toute la France.

La Solidarité Mondiale

Les attentats ont suscité des réactions de solidarité à travers le monde. De nombreux chefs d'État ont exprimé leur soutien à la France, et des monuments emblématiques ont été illuminés aux couleurs du drapeau français. Cette tragédie a rassemblé les citoyens de nombreux pays dans un élan de solidarité face au terrorisme.

Les Enquêtes et Conséquences Politiques

L’Identification des Terroristes

Les autorités françaises, aidées par leurs partenaires internationaux, ont rapidement lancé des enquêtes pour identifier les responsables. Les investigations ont permis de retracer le parcours des terroristes et de mettre en lumière des réseaux de radicalisation. Ces enquêtes ont révélé les failles de certains dispositifs de sécurité et ont encouragé des changements dans les politiques de renseignement.

Les Changements Législatifs et Sécuritaires

Face à la menace terroriste croissante, des mesures ont été adoptées pour renforcer les dispositifs de sécurité nationale. L’état d’urgence, initialement temporaire, a été prolongé à plusieurs reprises et a abouti à la mise en place de lois antiterroristes plus strictes. Ces changements ont eu un impact durable sur les libertés individuelles, suscitant des débats au sein de la société.

L’Impact Psychologique et Social

Le Trauma des Survivants et des Familles

Les survivants et les familles des victimes vivent encore avec les séquelles psychologiques des attentats. Nombreux sont ceux qui souffrent de stress post-traumatique et d’autres troubles liés à cette nuit tragique. Des associations de soutien ont été créées pour les aider à surmonter ces épreuves.

Le Renforcement des Mesures de Sécurité dans la Vie Quotidienne

Les attentats ont entraîné un changement dans le comportement des citoyens et une vigilance accrue face à d’éventuelles menaces. Les mesures de sécurité se sont intensifiées dans les lieux publics, modifiant la perception de sécurité au quotidien.

Le Déroulement de l'Enquête sur les Attentats du 13 Novembre 2015

L’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 a été l’une des plus complexes et des plus approfondies de l’histoire récente en France. Menée par les autorités françaises avec le soutien de nombreux partenaires internationaux, elle a permis de retracer les préparatifs des terroristes, de démasquer leurs réseaux et de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation État islamique en Europe.

L'Identification Rapide des Assaillants

Quelques heures seulement après les attentats, les enquêteurs ont pu identifier plusieurs des assaillants, grâce aux empreintes digitales et aux documents retrouvés sur les lieux des attaques. Parmi eux figuraient des citoyens français et belges, certains étant bien connus des services de renseignement pour leurs liens avec des groupes extrémistes. Cette identification rapide a permis de lancer une traque contre les suspects potentiellement encore en liberté.

La Collaboration Internationale : L’Implication de la Belgique

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que plusieurs des terroristes avaient des liens étroits avec la Belgique, en particulier le quartier de Molenbeek à Bruxelles, connu pour être un foyer de radicalisation. La police française a collaboré étroitement avec les autorités belges pour localiser et arrêter des complices potentiels. Cette coopération a mis en lumière l'ampleur des réseaux djihadistes européens et a permis de démanteler certaines cellules.

Les Raids et Opérations en France et en Belgique

Dans les semaines qui ont suivi les attentats, les forces de l’ordre ont mené des centaines de perquisitions dans plusieurs villes de France et de Belgique. Ces opérations ont permis de saisir des armes, des documents, et des équipements électroniques essentiels pour l'enquête. L'une des opérations les plus importantes s’est déroulée à Saint-Denis, où Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attaques, a été tué lors d’un assaut de la police. Ce raid a marqué un tournant dans l'enquête, bien qu'il ait aussi révélé des lacunes dans le suivi de certains individus connus pour leur radicalisation.

La Traque de Salah Abdeslam

Salah Abdeslam, l’un des terroristes impliqués dans les attentats, a réussi à fuir Paris après les attaques. Sa traque est devenue un objectif prioritaire pour les enquêteurs, mobilisant d’importantes ressources en France et en Belgique. Après quatre mois de cavale, il a finalement été capturé le 18 mars 2016 à Bruxelles. Son arrestation a permis d'obtenir des informations cruciales sur le fonctionnement du groupe terroriste, bien qu’il ait initialement refusé de coopérer avec les enquêteurs.

La Déconstruction des Réseaux Terroristes

L’enquête a révélé que les attentats avaient été soigneusement préparés, avec des cellules dormantes et des logisticiens répartis à travers l’Europe. Les enquêteurs ont découvert des connexions directes avec l'organisation État islamique en Syrie, d’où provenaient les ordres et le financement. Des membres clés du réseau, opérant depuis la Syrie, ont été identifiés, et plusieurs d’entre eux ont été ciblés lors d’opérations militaires internationales.

Les Poursuites Judiciaires et le Rôle des Survivants

Après plusieurs années d’enquête, le procès des attentats du 13 novembre s’est ouvert en septembre 2021, devenant l'un des plus longs procès de l’histoire française. Les survivants et les familles des victimes ont joué un rôle essentiel en partageant leurs témoignages et en demandant justice. Ce procès a permis de comprendre l'ampleur de la préparation des attaques, et il a également offert aux survivants un espace pour exprimer leur douleur et obtenir des réponses.

Bilan de l’Enquête

L'enquête a mis en lumière des failles dans les systèmes de renseignement européens, notamment en matière de surveillance des individus radicalisés et de partage d’informations entre les pays. Elle a aussi conduit à une refonte des politiques de sécurité intérieure et à la mise en place de nouveaux dispositifs antiterroristes en France. En fin de compte, cette enquête complexe et de longue haleine a révélé non seulement la menace réelle du terrorisme transnational, mais également la nécessité d'une réponse coordonnée à l'échelle internationale pour protéger les citoyens et prévenir de nouvelles tragédies.

Paris sous le Choc

Les attentats du 13 novembre 2015 resteront une date marquante de l’histoire contemporaine de la France. Outre l’immense tristesse qu’ils ont provoquée, ils ont également entraîné une réflexion profonde sur la sécurité, la liberté et la solidarité. Face à une tragédie d'une telle ampleur, la société française a su faire preuve de résilience et de solidarité. En se souvenant de cette nuit, il s'agit aussi d'honorer la mémoire des victimes et de renforcer les valeurs de liberté et d'unité nationale.

Entre 1940 et 1944, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, met en place une propagande massive pour diffuser ses idéaux, justifier sa politique de collaboration avec l’Allemagne nazie et imposer une nouvelle vision de la France. Cet appareil de propagande, qui infiltre tous les aspects de la société, de l’éducation aux médias, est destiné à contrôler l'opinion publique, marginaliser la résistance et promouvoir un retour aux valeurs conservatrices. L'étude de cette propagande révèle les techniques employées par Vichy pour assoir son autorité et ses liens avec l'occupant allemand.

Les fondements idéologiques de la propagande de Vichy

Les valeurs du régime : "Travail, Famille, Patrie"

Le régime de Vichy promeut des valeurs traditionnelles, symbolisées par sa devise « Travail, Famille, Patrie ». Pétain cherche à rompre avec l'idéal républicain en valorisant le retour à la terre, la piété et la structure familiale traditionnelle. Cette idéologie sert de base à la propagande officielle, qui oppose le modèle du « redressement moral » de Vichy à celui de la France républicaine, perçue comme décadente et corrompue.

La collaboration comme stratégie politique

Vichy, tout en conservant une certaine autonomie apparente, adopte une politique de collaboration active avec l’occupant nazi. Cette collaboration est présentée au public comme une nécessité pragmatique pour protéger les Français et garantir une stabilité en période d’occupation. En glorifiant cette approche, Vichy tente de justifier ses actions et de légitimer ses choix politiques.

Les outils de la propagande de Vichy

Les médias sous contrôle

La presse, la radio et le cinéma deviennent les principaux vecteurs de la propagande de Vichy. Le gouvernement exerce un contrôle strict sur les contenus, imposant la censure et diffusant des messages favorables au régime. La radio, en particulier, est utilisée pour des discours patriotiques de Pétain, destinés à rassurer et influencer les masses. Les journaux, quant à eux, publient des articles glorifiant l'effort national et dénonçant les ennemis de l'intérieur, notamment les résistants et les communistes.

L'éducation et la jeunesse

Vichy met en place un système éducatif visant à former une jeunesse fidèle à ses idéaux. Les programmes scolaires sont remaniés pour enseigner les valeurs du régime, et des organisations de jeunesse, comme les Chantiers de la jeunesse, sont créées pour inculquer l’obéissance et l’attachement à la patrie. Ces efforts visent à faire des jeunes le pilier de la « Révolution nationale » de Vichy.

Cibles et stratégies de la propagande vichyste

La persécution des « ennemis intérieurs »

La propagande de Vichy contribue à alimenter l’antisémitisme et à stigmatiser certains groupes sociaux. Les juifs, les francs-maçons, les communistes et les résistants sont désignés comme des ennemis de la nation, responsables de la décadence morale de la France. Cette rhétorique sert à justifier les lois raciales de Vichy et les persécutions contre les minorités, renforçant le contrôle social et facilitant la répression.

Valoriser Pétain comme le "sauveur" de la France

Pétain est présenté comme un héros protecteur, un guide sage qui prend des décisions difficiles pour préserver la France. Cette image paternaliste est soigneusement cultivée pour inspirer le respect et l’obéissance au régime. À travers des affiches, des discours radiodiffusés et des événements publics, le maréchal est érigé en symbole de stabilité et de renouveau pour une France en crise.

Les effets et les limites de la propagande de Vichy

L'impact sur l'opinion publique

La propagande de Vichy réussit à influencer une partie de la population, qui adhère aux valeurs conservatrices promues par le régime et voit en Pétain un guide légitime. Cependant, avec le temps et les difficultés économiques croissantes, une partie des Français se montre sceptique, voire critique envers le régime. La montée en puissance de la résistance et les informations diffusées par la BBC finissent par contrebalancer la propagande vichyste.

Les contradictions et l’échec final

Les incohérences entre la rhétorique de Vichy et la réalité de la collaboration avec l'occupant deviennent de plus en plus visibles. Les exactions allemandes et la déportation de citoyens français, notamment juifs, renforcent l’hostilité au régime. En 1944, avec la libération de la France, la propagande de Vichy apparaît comme un échec : au lieu de susciter un consensus, elle a contribué à la fracture de la société française et à l’isolement du régime.

Mécanismes et objectifs sous l’occupation allemande

La propagande de Vichy a été un outil central du régime pour imposer ses valeurs, justifier sa collaboration avec l’occupant et réprimer les oppositions. En diffusant une vision idéalisée de la France traditionnelle et en glorifiant l'autorité de Pétain, Vichy a cherché à modeler l'opinion publique et à discréditer les opposants. Pourtant, cette propagande, malgré ses réussites initiales, a fini par se heurter aux réalités de l’occupation et aux aspirations des Français à la liberté. Elle incarne aujourd'hui un exemple puissant de manipulation idéologique en temps de crise et souligne les dangers d’un pouvoir autoritaire appuyé sur une propagande omniprésente.

Le plus long trajet en train au monde s’étend sur 18 755 kilomètres, reliant l'Europe à l'Asie en un incroyable voyage de trois semaines. Partant du Portugal pour rejoindre Singapour, cet itinéraire traverse 13 pays et offre une immersion inégalée dans la diversité des paysages, des cultures, et des modes de vie. Cette aventure est bien plus qu’un simple déplacement ; c’est une expérience de voyage unique en son genre, reliant l’Ouest à l’Est à bord de différents trains pour un parcours historique.

Un trajet mythique, une aventure au long cours

Des origines européennes jusqu’au cœur de l’Asie

Le départ se fait depuis le Portugal, à Lisbonne, puis continue à travers l’Espagne, la France, l’Allemagne, et d’autres pays européens avant de se prolonger en Asie. Ce trajet emblématique permet de ressentir l’évolution culturelle entre les pays, d’apprécier la diversité des paysages, et de redécouvrir les liens historiques qui relient l'Europe et l'Asie.

Une traversée de 13 pays

En voyageant sur ce trajet, les passagers traversent 13 nations : Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Biélorussie, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande, Malaisie, et enfin Singapour. Chacun de ces pays représente une étape unique avec des cultures et des traditions variées, faisant de ce voyage une plongée dans la richesse humaine et géographique de deux continents.

Des paysages spectaculaires tout au long des 18 755 kilomètres

Une diversité géographique incomparable

Sur près de 19 000 kilomètres, le train sillonne des paysages spectaculaires et changeants. Depuis les côtes atlantiques de l'Europe jusqu'aux jungles tropicales de l’Asie du Sud-Est, chaque région traversée dévoile des panoramas uniques, parfois accessibles uniquement par le rail. Les vastes plaines de Sibérie, les steppes de Mongolie, et les montagnes de Chine offrent des vues saisissantes qui se succèdent au fil des jours.

Une traversée culturelle en continu

Outre les paysages, ce voyage est une immersion au cœur des cultures des 13 pays traversés. Les arrêts dans les capitales, villes et villages permettent de découvrir des modes de vie variés, des marchés animés, et des spécialités locales. En peu de temps, les voyageurs passent de la langue portugaise au russe, du chinois au thaïlandais, une diversité qui rend ce périple aussi enrichissant que dépaysant.

Les défis et la logistique d'un voyage de 21 jours

Une organisation minutieuse

Planifier un voyage de cette envergure demande une préparation rigoureuse. Il faut non seulement réserver plusieurs correspondances entre différents trains, mais aussi obtenir les visas nécessaires pour chaque pays traversé. Une coordination efficace permet de minimiser les risques de retards et de gérer les variations d’horaires et de fuseaux horaires.

La vie à bord du train

Pendant ces trois semaines, la vie à bord du train devient une véritable routine. Les passagers doivent s’adapter aux conditions de confort variables et se préparer à passer la plupart de leur temps dans des espaces partagés. Les repas, les pauses dans les gares, et les conversations avec d’autres voyageurs rythment ce quotidien atypique et contribuent à faire de ce voyage une expérience humaine mémorable.

Les étapes emblématiques de Lisbonne à Singapour

Lisbonne à Moscou : l’Europe et ses multiples facettes

La première partie de ce voyage relie Lisbonne à Moscou en passant par des villes iconiques comme Madrid, Paris, Berlin et Varsovie. Ce tronçon à travers l'Europe donne aux passagers un aperçu de la diversité des cultures européennes et de leurs paysages variés, allant des plaines allemandes aux paysages montagnards de la Pologne.

Moscou à Pékin : sur la route du Transsibérien

Une fois arrivés en Russie, les passagers embarquent dans le mythique Transsibérien, qui les emmène de Moscou jusqu’aux portes de la Chine. Ce tronçon est particulièrement symbolique, traversant la Sibérie, les forêts denses et les étendues enneigées pour arriver jusqu’aux steppes de Mongolie.

De Pékin à Singapour : un final au cœur de l’Asie du Sud-Est

Le voyage se termine par la traversée de l'Asie du Sud-Est. Depuis la Chine, le train traverse le Laos, la Thaïlande, et la Malaisie pour enfin atteindre Singapour. Ce dernier segment est une plongée dans les paysages tropicaux et l’effervescence des grandes villes asiatiques, un contraste marquant avec les étapes précédentes.

Une aventure humaine et culturelle

Le trajet de 21 jours reliant le Portugal à Singapour est plus qu’un record, c’est une aventure unique qui allie exploration et découverte. À bord de divers trains, les voyageurs traversent 13 pays, 18 755 kilomètres, et un monde de cultures variées. Ce périple ferroviaire est une véritable célébration du voyage lent, une invitation à voir le monde sous un autre angle et à vivre une expérience humaine inoubliable.

Louis VIII, fils de Philippe Auguste et roi de France, reste un souverain moins connu que son illustre père ou son fils, Louis IX (Saint Louis). Pourtant, des anecdotes surprenantes parsèment son règne et sa vie privée, notamment celle où il aurait refusé de passer une nuit avec une vierge. Cet épisode intrigue autant qu’il interpelle, révélant des aspects peu explorés de la personnalité de ce monarque médiéval et de la société dans laquelle il vivait.

Louis VIII, un roi pieux et guerrier

Le contexte historique

Louis VIII monta sur le trône en 1223 après avoir servi comme héritier durant le règne militaire et diplomatique de Philippe Auguste. Il hérite d’un royaume en pleine expansion, marqué par des conflits avec l’Angleterre et les Cathares. En tant que roi, Louis VIII poursuivit ces campagnes, adoptant une politique guerrière mais pieuse, fidèle aux valeurs chrétiennes de son époque.

Un roi profondément religieux

Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Louis VIII était connu pour sa ferveur religieuse. Cette piété ne s’arrêtait pas aux seules questions spirituelles, mais imprégnait aussi sa conduite personnelle, influençant ses décisions, même dans sa vie conjugale.

Le refus de la virginité – une anecdote révélatrice

L’origine de l’histoire

L’histoire du refus de Louis VIII de coucher avec une vierge provient de récits médiévaux et de chroniques qui relatent des événements significatifs de la vie de la noblesse. Bien que les détails varient, ce récit intrigue, car il révèle un comportement atypique pour un roi de son époque, où les liaisons amoureuses, même extraconjugales, étaient souvent tolérées.

Un acte de moralité ou de superstition ?

Les motivations derrière ce refus sont sources de spéculations. Certains historiens pensent qu’il s’agit d’un acte de piété, Louis VIII souhaitant respecter la chasteté de cette jeune femme. D’autres voient en cela une superstition, liée aux croyances médiévales qui attribuaient des pouvoirs mystérieux à la virginité. Peut-être cherchait-il simplement à préserver une certaine pureté spirituelle.

L’importance de la morale et de la piété au Moyen Âge

La place de la virginité dans la société médiévale

Au Moyen Âge, la virginité revêtait une importance particulière, surtout dans les classes nobles et royales. La pureté des femmes, en particulier, était considérée comme un symbole de vertu, et les vierges étaient souvent vénérées ou protégées par les lois de l’époque.

La chasteté au cœur de la religion et de la morale

Dans une époque où le christianisme imprégnait tous les aspects de la vie, la chasteté et la maîtrise de soi étaient des vertus essentielles pour les souverains. Louis VIII, en refusant cette union, aurait ainsi manifesté une volonté d’appliquer à sa vie privée les valeurs spirituelles et morales qu’il défendait publiquement.

L'héritage de Louis VIII et son influence sur la monarchie française

Un roi à contre-courant des mœurs de son temps

Louis VIII, en refusant cet acte, démontre un contraste frappant avec certains souverains de son époque, pour qui la virilité et les conquêtes amoureuses étaient des signes de puissance. Son attitude pourrait donc être vue comme un modèle de royauté morale, orientée vers une forme de gouvernance pieuse et éthique.

Une lignée marquée par la piété

Cet événement de la vie de Louis VIII préfigure peut-être l’image pieuse de son fils, Louis IX, plus tard connu sous le nom de Saint Louis. Ce dernier, bien que lui aussi souverain guerrier, était célèbre pour sa piété et ses valeurs morales, marquant la continuité d’une tradition de foi au sein de la monarchie capétienne.

L’anecdote du refus de Louis VIII de passer une nuit avec une vierge est un épisode intrigant qui questionne sur la morale et les convictions religieuses de ce roi méconnu. Plus qu’une simple curiosité historique, cette histoire révèle les tensions entre le devoir royal et les valeurs spirituelles au sein de la cour française médiévale. Ce refus incarne peut-être, en fin de compte, une forme de dévotion unique dans la longue lignée des souverains français, rappelant l’importance de la piété au cœur même du pouvoir.

Marie Curie est l'une des figures les plus emblématiques de la science moderne, pionnière dans le domaine de la radioactivité et première femme à remporter un prix Nobel. Son parcours exceptionnel a débuté dans un contexte de grande modestie et de défis, au sein de la Pologne occupée. Comprendre ses origines et les premières années de sa vie permet d'apprécier l'influence de son environnement et de ses expériences formatrices, qui ont façonné l'une des plus grandes scientifiques de l'histoire.

Le Contexte Historique de la Pologne au XIXe Siècle

La Pologne sous Occupation

Marie Curie est née en 1867 à Varsovie, en Pologne, un pays alors sous domination russe. À cette époque, la Pologne était partagée entre trois empires — russe, prussien et austro-hongrois — qui exerçaient une surveillance et une censure strictes sur la population polonaise. Cet environnement marqué par la résistance nationale a profondément influencé l'éducation de Marie et son amour pour sa patrie.

Les Luttes pour l'Éducation

Dans un contexte de répression culturelle, l’éducation en Pologne était souvent perçue comme un acte de résistance. De nombreux Polonais, y compris la famille de Marie, s’efforçaient de préserver leur culture et leur langue malgré les interdictions. Cette atmosphère de lutte pour la connaissance et l'identité nationale a joué un rôle déterminant dans la formation de la jeune Marie.

L'Enfance et la Famille de Marie Curie

Une Famille d'Intellectuels

Marie Curie, née Maria Skłodowska, était la cinquième et la plus jeune enfant d'une famille d'enseignants. Son père, Władysław Skłodowski, professeur de mathématiques et de physique, et sa mère, Bronisława Skłodowska, directrice d'une école pour filles, transmettaient à leurs enfants l'importance de l'éducation et du savoir. Le milieu familial de Marie était donc empreint de valeurs intellectuelles et de persévérance.

La Perte de sa Mère et les Défis de l'Enfance

La jeunesse de Marie fut marquée par des épreuves personnelles. À l’âge de dix ans, elle perdit sa mère, décédée de la tuberculose. Cette perte précoce et d’autres défis familiaux développèrent chez Marie une résilience et une volonté de réussir pour honorer la mémoire de sa mère et le soutien de son père.

Les Études et la Formation Scientifique de Marie

L'Université Volante

Ne pouvant pas poursuivre des études scientifiques avancées en Pologne en raison des restrictions imposées aux femmes, Marie s'inscrivit à l’« Université volante », une organisation clandestine qui proposait des cours aux jeunes Polonaises. Cette institution illégale mais essentielle lui permit d’accéder à des connaissances scientifiques de base et de nourrir son ambition.

Le Départ pour Paris et l'Entrée à la Sorbonne

En 1891, Marie quitta la Pologne pour la France, où elle intégra la Sorbonne de Paris. Elle y étudia la physique et la chimie, deux disciplines qui allaient marquer toute sa carrière. Elle fit preuve d'une détermination sans faille, malgré des conditions de vie difficiles en tant qu'étudiante étrangère sans ressources financières suffisantes.

La Rencontre avec Pierre Curie et le Début des Grandes Découvertes

Une Union de Cœurs et d'Esprits

À Paris, Marie rencontra Pierre Curie, un scientifique brillant et passionné, avec qui elle partagea non seulement sa vie mais aussi sa passion pour la recherche. Leur union, basée sur le respect mutuel et la collaboration, allait donner naissance à des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité.

Les Premiers Travaux sur la Radioactivité

Le couple Curie consacra ses recherches aux radiations découvertes par Henri Becquerel. Marie, qui inventa le terme « radioactivité », mena des expériences novatrices qui aboutirent à la découverte du polonium et du radium. Ces travaux lui valurent, avec Pierre, le prix Nobel de physique en 1903.

L'Héritage de Marie Curie

La Reconnaissance Internationale

Marie Curie fut la première femme à obtenir un prix Nobel et devint par la suite la seule personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes (physique et chimie). Ses contributions ont changé la manière dont le monde comprenait la matière et les éléments, laissant un impact durable sur la science moderne.

Une Icône de l’Émancipation Féminine

Au-delà de ses découvertes scientifiques, Marie Curie est devenue un symbole d’indépendance et de détermination pour les femmes. Elle a inspiré des générations de jeunes filles à poursuivre des carrières en sciences, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour les femmes dans des domaines traditionnellement masculins.

Une Pionnière de la Science

L'histoire de Marie Curie, de sa naissance en Pologne à son ascension en tant que figure incontournable de la science, est une ode à la persévérance et à la passion pour le savoir. Ses découvertes et son influence vont bien au-delà de son époque, façonnant des avancées médicales et scientifiques qui continuent de bénéficier à l’humanité. Marie Curie reste à ce jour un exemple pour ceux qui, malgré les obstacles, aspirent à repousser les frontières de la connaissance.

En 1971, la France est le théâtre d'une lutte historique pour le droit à l'avortement. À cette époque, l'avortement est toujours illégal, et des milliers de femmes subissent des avortements clandestins dans des conditions souvent dangereuses. Avec le Manifeste des 343, signé par des personnalités et des anonymes, un vent de révolte souffle sur le pays. Ce manifeste marque le début d'un mouvement décisif qui mènera à la légalisation de l'avortement quelques années plus tard. Cet article revient sur cette bataille emblématique pour les droits des femmes et les étapes qui ont jalonné ce parcours vers la liberté reproductive.

Le contexte social et juridique des années 70

La loi et la répression de l’avortement

En 1971, l’avortement est interdit en France depuis la loi de 1920, qui punit sévèrement les interruptions de grossesse et même la promotion de la contraception. Les femmes n’ont pas le droit de disposer de leur corps et risquent l’emprisonnement en cas d’avortement. Cette loi archaïque reflète une société encore très conservatrice en matière de droits des femmes.

La montée des revendications féministes

À la fin des années 60 et au début des années 70, les mouvements féministes prennent de l’ampleur en France. Inspirés par les luttes sociales aux États-Unis et dans d'autres pays, des militantes françaises réclament une égalité réelle entre hommes et femmes, notamment dans le domaine du droit à disposer de son corps. Ces militantes vont jouer un rôle central dans la bataille pour la légalisation de l’avortement.

Le Manifeste des 343, un acte de rébellion

Le texte audacieux du manifeste

Le 5 avril 1971, un manifeste, publié dans le journal Le Nouvel Observateur, fait l’effet d’une bombe. Intitulé "Je me suis fait avorter", ce texte est signé par 343 femmes qui déclarent publiquement avoir eu recours à un avortement illégal. Ce geste, audacieux et risqué, vise à briser le tabou et à dénoncer l’injustice de la loi de 1920.

La mobilisation des célébrités et des anonymes

Parmi les signataires du manifeste figurent des célébrités comme Simone de Beauvoir, Françoise Sagan et Catherine Deneuve. Leur prise de position attire l’attention des médias et du grand public, donnant une visibilité sans précédent à la question de l’avortement. Cet engagement courageux incite de nombreuses autres femmes anonymes à se joindre à la lutte et à exiger le droit de choisir.

La riposte de la société et les controverses

La réaction de la classe politique et de l’Église

Le manifeste suscite des réactions vives de la part des autorités et de l’Église catholique, qui condamnent fermement cette initiative. Des politiciens conservateurs accusent les signataires de dégrader les valeurs morales de la société française. La réprobation de l’Église, très influente à cette époque, renforce l’opposition, mais aussi la détermination des militantes à poursuivre leur combat.

La mobilisation de la population et des associations

Face aux critiques, des associations comme le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) se mobilisent pour soutenir les femmes. Ces associations organisent des rassemblements, distribuent des informations et soutiennent les femmes souhaitant avorter, en organisant des voyages dans des pays où l’avortement est autorisé. La bataille devient alors celle de l’ensemble de la société, avec un soutien croissant des citoyens.

Les batailles juridiques et les procès médiatisés

Les procès de militantes et médecins

En parallèle, des procès de médecins pratiquant des avortements illégaux sont largement médiatisés et créent un choc dans la société française. Ces procès mettent en lumière la réalité des avortements clandestins et les souffrances des femmes. Ils contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’un changement législatif.

La résistance des femmes face à la loi

Malgré la répression, des femmes continuent de se faire avorter clandestinement, au péril de leur santé. Le mouvement féministe s'intensifie pour soutenir celles qui risquent l’emprisonnement ou des complications médicales graves. Les militantes organisent des collectes de fonds pour aider les femmes en difficulté et plaident en faveur de la liberté de choisir.

Les avancées et la victoire législative

L’arrivée de Simone Veil et la préparation de la loi

En 1974, Simone Veil, nommée ministre de la Santé, prend la décision de préparer une loi pour légaliser l’avortement. Forte de sa propre expérience de militante pour les droits des femmes, elle entreprend de convaincre les parlementaires du bien-fondé de cette réforme. Son courage et son engagement feront d'elle une figure emblématique de cette lutte.

Le vote de la loi Veil et l'avènement de la liberté reproductive

Après de longs débats et une opposition farouche, la loi est votée en 1975, autorisant l’avortement sous certaines conditions. Cette victoire symbolique marque une avancée majeure dans les droits des femmes et ouvre la voie à une société plus égalitaire. La loi Veil est aujourd'hui considérée comme une étape cruciale dans l’histoire des droits humains en France.

Héritage et impact de la bataille de 1971

Une prise de conscience collective

L’année 1971 a marqué une prise de conscience collective autour des droits des femmes et de la question de l’avortement. Les mobilisations de cette époque ont joué un rôle essentiel pour sensibiliser le public aux injustices subies par les femmes, et ont contribué à transformer les mentalités.

Les luttes féministes contemporaines

L’héritage de cette bataille pour l’avortement continue de résonner dans les luttes féministes contemporaines. Les militantes d’aujourd’hui rendent hommage à celles qui se sont battues en 1971, et s'inspirent de leur courage pour défendre les droits acquis, tout en luttant contre les menaces qui pèsent encore sur la liberté de choix dans le monde entier.

Une lutte courageuse a marqué les esprits

L'année 1971 reste gravée dans l’histoire comme le point de départ d’un combat décisif pour les droits des femmes en France. Avec le Manifeste des 343 et les mobilisations qui ont suivi, les féministes ont permis une avancée historique vers la liberté de choix. Cette lutte courageuse a marqué les esprits et continue d’inspirer les générations actuelles, rappelant que les droits acquis ne sont jamais définitivement acquis et qu'il faut rester vigilant pour les préserver.

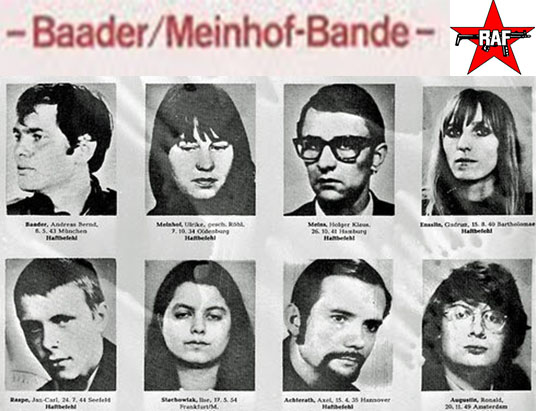

La Bande à Baader, ou Fraction Armée Rouge (RAF), est un groupe révolutionnaire allemand qui a marqué l’histoire par sa lutte violente contre le capitalisme et l’impérialisme dans les années 1970. Fondée par Andreas Baader, Ulrike Meinhof et Gudrun Ensslin, la RAF a mené de nombreuses attaques contre des cibles symboliques de l’État et du capitalisme. Cet article retrace l’histoire de ce groupe, ses motivations, ses actions les plus marquantes et l’héritage laissé par cette période d’extrémisme politique.

Le contexte de la naissance de la Bande à Baader

Les influences politiques des années 1960

Dans les années 1960, l’Allemagne de l’Ouest est en proie à des tensions politiques, influencée par les mouvements anti-impérialistes et marxistes qui gagnent en popularité dans le monde. Aux États-Unis, la guerre du Vietnam soulève une opposition massive, tandis qu’en Europe, de nombreux groupes étudiants protestent contre la société de consommation et la politique étatique.

L'émergence de la RAF dans un contexte de révolte

En Allemagne, la violence policière lors de manifestations étudiantes suscite l’indignation de jeunes militants, parmi lesquels Andreas Baader et Gudrun Ensslin, qui rêvent d’une société sans inégalités ni oppression. En 1970, après plusieurs affrontements avec l’État, Baader, Ensslin et Ulrike Meinhof créent la Fraction Armée Rouge, plus connue sous le nom de Bande à Baader, avec l’idée de mener une guérilla urbaine.

Les idéologies et objectifs de la Bande à Baader